7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

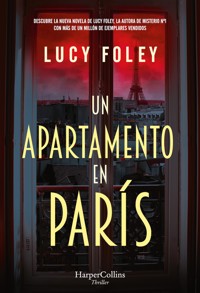

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

De la autora superventas de La lista de invitados llega un nuevo misterio al más puro estilo Agatha Christie, ambientado en un edificio de apartamentos de París en el que cada residente tiene algo que ocultar... Bienvenido al número 12 de la Rue des Amants, un hermoso bloque de apartamentos antiguo, lejos de las luces brillantes de la Torre Eiffel y de las bulliciosas orillas del Sena. Donde nada pasa desapercibido y todos tienen una historia que descubrir. La portera vigilante. El amante despreciado. El periodista fisgón. El estudiante ingenuo. El invitado no deseado. Hubo un asesinato aquí anoche. Un misterio se esconde detrás de la puerta del apartamento número tres. ¿Quién tiene la llave? Jess necesita un nuevo comienzo. Está arruinada y sola, y acaba de dejar su trabajo en las circunstancias menos ideales. Su hermanastro Ben no parecía muy emocionado cuando le preguntó si podía quedarse con él durante una breve temporada, pero no le dijo que no. Solo que cuando llega (a un apartamento realmente agradable…¿cómo puede permitírselo Ben?) él no está allí. Cuanto más tiempo permanece desaparecido Ben, más indaga Jess en la situación de su hermano y más preguntas tiene. Los vecinos de Ben son un grupo ecléctico y no particularmente amigable. Puede que Jess haya venido a París para escapar de su pasado, pero empieza a parecer que es el futuro de Ben el que está en duda. Todos son vecinos. Todos sospechan. Y todos saben algo que no están contando. «Las calles de París nunca han sido tan oscuras, opulentas y siniestras como en la nueva novela de Lucy Foley». RUTH WARE, autora de La mujer del camarote 10 «Una deslumbrante combinación de suspense, engaños y giros inesperados». THE TIMES «¿Qué pasó detrás de la puerta del apartamento número tres? Un apartamento en París te mantendrá adivinando el origen del misterio hasta el final». DAILY MAIL «Otro thriller inteligente y lleno de suspense de la autora de La lista de invitados». PEOPLE «Un thriller apasionante en el que la historia y sus personajes son tan únicos y cautivadores como la ciudad misma». USA TODAY «Un thriller brutal que te mantendrá toda la noche despierto». ERIN KELLY, autora de Él dice. Ella dice «Extremadamente evocadora, con una atmósfera ricamente construida que puede cortarse con un cuchillo… Lucy Foley sigue mejorando y mejorando». ALEX MICHAELIDES, autor de La paciente silenciosa

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B Planta 18

28036 Madrid

Un apartamento en París

Título original: The Paris Apartment

© Lost and Found Books Ltd., 2022

© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Publicado originalmente por HarperCollinsPublishers, 2022

© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

Imágenes de cubierta: Dreamstime

ISBN: 978-84-9139-829-5

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Prólogo

Tres horas después

Sophie

Jess

La portera

Jess

Mimi

Jess

La portera

Jess

Jess

Jess

Sábado

Jess

Jess

Mimi

Sophie

Jess

Sophie

Jess

La portera

Jess

Nick

Jess

La portera

Jess

Mimi

Jess

Jess

Treinta horas antes

Domingo

Jess

Sophie

Jess

Mimi

Jess

La portera

Nick

Jess

Sophie

Jess

Mimi

La portera

Jess

Nick

Jess

Mimi

Jess

Lunes

Sophie

Nick

Jess

Mimi

Nick

Cuarenta y ocho horas antes

Jess

Sophie

Jess

Jess

Sophie

Nick

Jess

La portera

Mimi

Jess

Mimi

Jess

Sophie

Jess

Sophie

Jess

Jess

Nick

Jess

Mimi

Jess

Mimi

Sophie

Jess

Nick

Mimi

Nick

Sophie

Jess

Sophie

Nick

Una semana después

Sophie

Un artículo de la Paris Gazette

Epílogo

Agradecimientos

Si te ha gustado este libro…

Para Al, por todo

Prólogo

Viernes

BEN

Sus dedos revolotean sobre el teclado. Tiene que anotarlo todo. Esta, esta es la historia que va a darle fama. Ben enciende otro cigarrillo, un Gitanes. Es un poco tópico fumar Gitanes aquí, pero la verdad es que le gusta su sabor. Y bueno, sí, también le gusta la imagen que le da fumarlos.

Está sentado frente a los ventanales del apartamento, que dan al patio. Fuera todo está sumido en la oscuridad, salvo por el tenue resplandor verdoso que arroja una única farola. Es un edificio muy hermoso, pero hay algo podrido en su centro. Ahora que lo ha descubierto, siente su hedor por todas partes.

Debería largarse cuanto antes. Ya no es bienvenido en este lugar. Jess difícilmente podría haber elegido peor momento para venir a pasar una temporada. Le avisó sin apenas antelación. Y aunque no le dio muchos detalles por teléfono, está claro que algo pasa; alguna movida en ese bar cutre en el que trabaja ahora. Su hermana tiene el don de presentarse en el momento más inoportuno. Es como un radiofaro que atrae los problemas: parece que la siguen a todas partes. Nunca se le ha dado bien atenerse a las reglas del juego. No ha entendido nunca que la vida resulta mucho más sencilla si te limitas a darle a la gente lo que quiere y a decirle lo que quiere oír. Es verdad que él le dijo que viniera a pasar unos días «cuando quisiera», pero lo dijo con la boca pequeña. Típico de Jess haberle tomado la palabra.

¿Cuándo fue la última vez que la vio? Pensar en ella siempre hace que se sienta culpable. ¿Tendría que haber estado más pendiente de ella, haberla cuidado más? Jess es frágil. O… no frágil exactamente, sino más bien vulnerable, aunque seguramente los demás no se den cuenta al principio. Es como un armadillo: blanda por debajo de su caparazón duro.

En fin… Debería llamarla, darle algunas indicaciones. Como no contesta al teléfono, le deja una nota de voz:

—Hola, Jess, es el número doce de la Rue des Amants. ¿Vale? Tercer piso.

Ve de pronto un destello de movimiento bajo las ventanas, en el patio. Alguien acaba de cruzarlo rápidamente, casi corriendo. Solo alcanza a distinguir una figura en sombras; no ve quién es, pero algo en su velocidad le resulta extraño. Siente un pequeño arrebato de adrenalina casi animal.

Se da cuenta de que aún está grabando la nota de voz y aparta la vista de la ventana.

—Llama al portero automático. Estaré arriba esperándote…

Se interrumpe. Vacila, aguza el oído.

Un ruido.

El sonido de unos pasos en el rellano, acercándose a la puerta del apartamento.

Los pasos se detienen. Hay alguien ahí fuera. Espera a que llamen a la puerta, pero no llaman. Silencio. Un silencio cargado, como una respiración contenida.

Qué raro.

Y, luego, otro sonido. Se queda quieto, con el oído alerta. Escucha atentamente. Ahí está otra vez. Un roce metálico, el arañar de una llave. Luego, el ruido de la llave al penetrar en el mecanismo. Ve girar la cerradura. Alguien está abriendo la puerta desde fuera. Alguien que tiene llave, pero que no debería entrar en su casa sin invitación.

El picaporte empieza a bajar. La puerta empieza a abrirse con ese chirrido prolongado tan familiar.

Deja el teléfono en la encimera de la cocina, se olvida de la nota de voz. Espera y observa en silencio cómo bascula la puerta. Cómo entra aquella figura en la habitación.

—¿Qué haces tú aquí? —pregunta en tono tranquilo, razonable. No tiene nada que ocultar. No está asustado. O no lo está aún—. ¿Y qué…?

Entonces ve lo que sostiene el intruso.

Ahora. Ahora sí tiene miedo.

Tres horas después

JESS

Por Dios, Ben, contesta al teléfono. Me estoy quedando pajarito aquí fuera. El Eurostar salió con dos horas de retraso de Londres; tendría que haber llegado a las diez y media, y acaban de dar las doce. Y hace frío esta noche; incluso hace más frío aquí, en París, que en Londres. Aunque solo estamos a finales de octubre, mi aliento humea en el aire y tengo los dedos de los pies entumecidos dentro de las botas. Y pensar que hubo una ola de calor hace solo unas semanas… Es una locura. Necesito un buen abrigo. Claro que siempre necesito un montón de cosas que nunca voy a conseguir.

Seguramente ya he llamado a Ben diez veces: cuando ha llegado el Eurostar y en la caminata de media hora desde la Gare du Nord. No contesta. Y tampoco responde a mis mensajes. Gracias por nada, hermano mayor.

Dijo que estaría aquí para abrirme la puerta. «Llama al portero automático. Estaré arriba esperándote».

Bueno, pues ya estoy aquí. O sea, en un callejón empedrado y con poca luz, en un barrio que parece muy elegante. El edificio que tengo delante cierra, él solito, este extremo.

Miro la calle desierta. Junto a un coche aparcado, a unos seis metros de distancia, me parece ver que las sombras se mueven. Me desplazo hacia un lado para intentar ver mejor. Hay… Entorno los ojos, tratando de distinguir qué es. Juraría que hay alguien ahí, agazapado detrás del coche.

Doy un respingo cuando suena una sirena a unas calles de distancia, estruendosa en medio del silencio. Escucho cómo se va desvaneciendo el sonido en la noche. Es distinto al de casa —nii-no, nii-no, como si imitase a un niño—, pero igualmente se me acelera un poco el corazón.

Vuelvo a mirar la zona en sombra, detrás del coche aparcado. Ahora no distingo ningún movimiento; ni siquiera veo la forma que me ha parecido entrever antes. Puede que al final solo fuera una ilusión óptica.

Miro otra vez el edificio. Los demás edificios de la calle son preciosos, pero este se lleva la palma. Está un poco retirado de la acera, detrás de un portón muy grande, de hierro, con un muro muy alto a cada lado que seguramente oculta una especie de jardín o de patio. Tiene cinco o seis plantas y ventanas enormes, todas con balcones de hierro forjado. La hiedra que crece por toda la fachada parece una mancha oscura que va extendiéndose. Si echo la cabeza hacia atrás, alcanzo a ver lo que podría ser un jardín en la azotea. Las formas puntiagudas de los árboles y los arbustos se recortan contra el cielo nocturno.

Vuelvo a comprobar la dirección. Rue des Amants, número doce. Es aquí, no hay duda. Todavía me cuesta creer que Ben viva en este edificio tan pijo. Me dijo que le había ayudado a conseguir el piso un compañero, alguien a quien conocía de sus tiempos de estudiante. Claro que Ben siempre se ha dado mucha maña para todo. Supongo que es normal que haya conseguido vivir en un sitio así, con la labia que tiene. Y seguro que ha sido por eso. Porque sé que seguramente los periodistas ganan más que los camareros, pero no tanto.

El portón de hierro que tengo delante tiene una aldaba de bronce con forma de cabeza de león: un león rugiente, con la gruesa anilla sujeta entre los dientes. Veo que la puerta está rematada por una fila de pinchos antiescalada. Y que a lo largo del muro, a ambos lados de la puerta, hay trozos de cristal incrustados. Estas medidas de seguridad no cuadran con la elegancia del edificio.

Levanto la aldaba, fría y pesada, y la dejo caer. Con este silencio, el ruido que hace resuena en los adoquines mucho más fuerte de lo que esperaba. De hecho, esto está tan silencioso y oscuro que cuesta creer que forme parte de la misma ciudad que he atravesado esta tarde desde la Gare du Nord, con todas esas luces encendidas y esas multitudes, y la gente entrando y saliendo de los restaurantes y los bares. Pienso en la zona que rodea el Sacré-Coeur, esa enorme catedral iluminada en lo alto de una colina por la que he pasado hace solo veinte minutos: muchedumbres de turistas haciéndose selfies y, culebreando entre ellos, tipos de aspecto sospechoso vestidos con chaqueta abultada, al acecho para robar alguna cartera. Y las calles por las que he venido, con sus letreros de neón, la música a todo volumen, los locales que sirven comida toda la noche, el gentío saliendo de los bares, las colas para entrar en las discotecas… Este es un universo diferente. Vuelvo a mirar calle abajo, detrás de mí: no hay ni un alma a la vista. El único sonido real procede de un remolino de hiedra seca que corre por los adoquines. Oigo a lo lejos el rugido del tráfico y los pitidos de los coches, pero hasta ese sonido parece sofocado, como si no se atreviera a colarse en este mundo elegante y sigiloso.

Casi no me paré a pensar mientras cruzaba la ciudad desde la estación, tirando de la maleta. Iba centrada en que no me atracaran y en procurar que la rueda rota de la maleta no se atascase y me hiciera perder el equilibrio, pero ahora, por fin, me doy cuenta: estoy aquí, en París. Una ciudad distinta, otro país. Lo he conseguido. He dejado atrás mi antigua vida.

Se enciende una luz en una ventana, en lo alto del edificio. Miro hacia arriba y veo una figura oscura, de pie, con la cabeza y los hombros silueteados. ¿Es Ben? No, porque, si fuera él, seguramente me saludaría con la mano. Sé que la luz de la farola que hay aquí cerca tiene que iluminarme. La figura de la ventana está inmóvil como una estatua. No distingo sus rasgos, ni siquiera si es hombre o mujer, pero me está observando. Tiene que estar observándome. Supongo que debo de tener un aspecto bastante desaliñado y que parezco muy fuera de lugar aquí, con mi maleta vieja y rota, que amenaza con abrirse aunque está atada con un pulpo. Es una sensación extraña saber que esa persona puede verme y yo a ella no del todo. Bajo los ojos.

¡Ajá! A la derecha del portón veo un pequeño panel con botones, cada uno para un apartamento, con una cámara encajada. La gran aldaba con forma de cabeza de león debe de ser solo un adorno. Me acerco y pulso el botón del tercer piso, el de Ben. Espero a que su voz suene a través del interfono.

Nadie responde.

SOPHIE

Ático

Alguien llama a la puerta del edificio. Tan fuerte que Benoit, mi whippet plateado, se pone en pie de un salto y lanza una andanada de ladridos.

—Arrête ça! —le grito—. ¡Para ya!

Benoit gime y se calla. Me mira confuso con sus ojos oscuros. Yo también he notado el cambio en mi voz: demasiado aguda, demasiado estridente. Y oigo mi respiración rasposa y agitada en el silencio de después.

Nadie utiliza la aldaba de la puerta. Desde luego, nadie que conozca el edificio. Me acerco a las ventanas de este lado del apartamento, las que dan al patio. Desde aquí no veo la calle, pero la puerta de fuera da al patio, así que, si alguien hubiera entrado, lo vería. No ha entrado nadie y deben de haber pasado ya un par de minutos desde que llamaron. Está claro que la portera no ha juzgado conveniente dejar entrar a esa persona. Bien. Perfecto. No siempre me agrada esa mujer, pero sé que al menos en eso puedo fiarme de ella.

En París ya puedes vivir en el apartamento más lujoso, que aun así la escoria de la ciudad viene a llamar a tu puerta de vez en cuando. Los drogadictos, los vagabundos. Las putas. Pigalle, el barrio rojo, no está muy lejos de aquí, agarrado a las faldas de Montmartre. Aquí arriba, en esta fortaleza de varios millones de euros con vistas a los tejados de la ciudad, hasta la Torre Eiffel, siempre me he sentido relativamente segura. Aquí puedo obviar la mugre que se esconde bajo los dorados. Se me da bien hacer la vista gorda. Normalmente. Pero esta noche es… distinta.

Voy a mirarme en el espejo que cuelga en el pasillo. Presto mucha atención a lo que veo en él. No estoy tan mal para tener cincuenta años. En parte se debe a que he adoptado el estilo francés en lo relativo a mantenerme en forme, lo que significa básicamente que paso hambre todo el tiempo. Sé que, incluso a estas horas, tendré un aspecto inmaculado. El lápiz de labios está impecable. Nunca salgo de casa sin él. Chanel, La Somptueuse: mi color predilecto. Un color regio, tirando a azulado, que parece decir «retrocede» en vez de «acércate». Tengo el pelo corto y negro brillante (me lo corto cada mes y medio en David Mallett, en Notre Dame des Victoires). El corte, perfecto; las canas, cuidadosamente disimuladas. Jacques, mi marido, dejó muy claro una vez que aborrece a las mujeres que se dejan las canas. Aunque no siempre haya estado aquí para admirarlo.

Llevo lo que considero mi uniforme. Mi armadura. Camisa de seda de Equipment. Pantalones oscuros de pitillo, de corte exquisito. Alrededor del cuello, un fular de seda de Hermès con estampado de colores vivos, excelente para ocultar los estragos que ha hecho el tiempo en la piel delicada de esa zona. Un regalo reciente de Jacques, con su amor por las cosas bellas. Como este apartamento. O como yo misma, antes de tener el mal gusto de envejecer.

Perfecta. Como siempre. Como esperaba. Pero me siento sucia. Manchada por lo que he tenido que hacer esta noche. Me brillan los ojos en el espejo. Es la única señal. Aunque también tengo la cara un poco demacrada, si te fijas bien. Estoy incluso más delgada que de costumbre. Últimamente no he tenido que vigilar mi dieta, llevar la cuenta de cada copa de vino o cada bocado de cruasán. No sabría decir lo que desayuné esta mañana, ni si me he acordado de comer. Cada día me queda más grande la cinturilla de los pantalones y se me notan más los huesos del esternón.

Deshago el nudo del fular. Sé anudar un fular tan bien como cualquier parisina de nacimiento. Por eso se me reconoce como una de ellas, como una de esas mujeres elegantes y adineradas, con sus perritos y su magnífico pedigrí.

Miro el mensaje que le mandé anoche a Jacques.

Bonne nuit, mon amour. Tout va bien ici. «Buenas noches, mi amor. Todo bien por aquí».

Todo bien por aquí. ¡Ja!

No sé cómo hemos llegado a esto, pero sí sé que todo empezó cuando llegó él. Cuando se mudó al tercer piso. Benjamin Daniels. Él lo destruyó todo.

JESS

Saco mi teléfono. La última vez que le eché un vistazo, Ben no había contestado a mis mensajes. El primero se lo mandé desde el Eurostar: ¡Voy para allá! Y luego: ¡En la Gare du Nord!¡¿Tienes cuenta en Uber?!!! Por si acaso de repente se sentía generoso y mandaba un taxi a recogerme. Me pareció que valía la pena intentarlo.

Tengo un mensaje nuevo. Solo que no es de Ben.

Puta imbécil. ¿Te crees que te vas a ir de rositas después de lo que has hecho?

Mierda. Trago saliva, porque de pronto noto la garganta seca. Luego borro el mensaje. Bloqueo el número.

Como digo, lo de venir aquí fue un poco una ocurrencia de última hora. Ben no pareció muy entusiasmado cuando le llamé y le dije que estaba de camino. La verdad es que no le di mucho tiempo para hacerse a la idea. Claro que siempre me ha parecido que el vínculo que hay entre nosotros es más importante para mí que para mi hermanastro. Las Navidades pasadas le propuse que saliéramos por ahí y me contestó que estaba ocupado. Esquiando, dijo. Ni siquiera sabía que esquiaba. A veces hasta parece que se avergüenza de mí. Yo represento el pasado y él querría cortar con todo eso.

Tuve que explicarle que estaba desesperada. «Espero que solo sean uno o dos meses, y me pagaré mis gastos», le dije. «En cuanto me centre y consiga un trabajo». Sí, ya. Un trabajo en el que no hagan muchas preguntas. Así es como acaba una en los sitios en los que he trabajado: no hay muchos dispuestos a aceptarte teniendo unas referencias de mierda.

Hasta esta tarde tenía un empleo remunerado en el bar Copacabana de Brighton. De vez en cuando una propina enorme hacía que mereciera la pena. Venían, por ejemplo, un montón de banqueros gilipollas de Londres a celebrar la despedida de soltero de Dick, Harry o Tobias, y con el pedo que llevaban no se ponían a contar los billetes que te daban. O puede que para esa gente no fuera más que calderilla. El caso es que partir de hoy estoy en paro. Otra vez.

Llamo otra vez al portero automático. Nada, no responde. Todas las ventanas del edificio vuelven a estar a oscuras, también la que se iluminó antes. Por Dios, no puede haberse acostado y haberse olvidado totalmente de mí. ¿O sí?

Debajo de los botones de los pisos hay uno distinto: Portería, pone con letra rizada. Como si fuera un hotel: otra prueba de lo lujoso que es este sitio. Lo pulso y espero. No contestan, pero no puedo evitar imaginarme a alguien mirando mi imagen en una pantallita, evaluándome y decidiendo no abrir.

Vuelvo a levantar la pesada aldaba y golpeo varias veces con ella el portón. El ruido retumba en la calle: alguien tendrá que oírlo. Solo distingo el ladrido de un perro en algún sitio, dentro del edificio.

Espero cinco minutos. No viene nadie.

Joder.

No puedo pagarme un hotel. No tengo dinero suficiente para el viaje de vuelta a Londres y, aunque lo tuviera, no pienso volver. Sopeso mis opciones. ¿Irme a un bar? ¿Esperar aquí fuera?

Oigo pasos detrás de mí, resonando en los adoquines. ¿Será Ben? Me doy la vuelta confiando en que se disculpe y me diga que solo ha salido un momento a comprar tabaco o algo así. Pero el hombre que viene hacia mí no es mi hermano. Es demasiado alto y demasiado ancho y lleva subida la capucha de la parka con reborde de pelillo. Avanza deprisa, con paso decidido. Agarro un poco más fuerte el asa de la maleta. Dentro llevo literalmente todo lo que tengo.

El hombre está ya a pocos metros, tan cerca que a la luz de la farola distingo el brillo de sus ojos bajo la capucha. Se mete la mano en el bolsillo y vuelve a sacarla. Doy un paso atrás. Y entonces lo veo: algo afilado y metálico brilla en su mano.

LA PORTERA

Portería

Observo a la desconocida en la pantalla del interfono. ¿Qué estará haciendo aquí? Vuelve a llamar al timbre. Se habrá perdido. No hay más que verla para saber que aquí no pinta nada, pero parece muy decidida, muy segura de que es aquí donde tenía que venir. Ahora mira la cámara. No voy a dejarla entrar. No puedo.

Soy la guardiana de este edificio, sentada aquí, en mi portería: una cabañita en la esquina del patio que cabría veinte veces en los apartamentos de arriba. Pero por lo menos es mía. Mi espacio privado. Mi hogar. La mayoría de la gente no la consideraría digna de ese nombre. Si me siento en la cama abatible, puedo tocar a la vez casi todos los rincones de la habitación. La humedad sube del suelo y baja del techo, y las ventanas no impiden que entre el frío. Pero hay cuatro paredes. Y un sitio para que ponga mis fotografías con sus ecos de una vida ya vivida, las pequeñas reliquias que he ido coleccionando y a las que me aferro cuando me siento más sola, y las flores que recojo en el jardín del patio una mañana sí y otra no para que haya algo fresco y vivo aquí dentro. Este lugar, con todos sus defectos, representa seguridad. Sin él no tengo nada.

Vuelvo a mirar esa cara en la pantalla del interfono. Cuando le da un poco la luz, veo un parecido: la línea afilada de la nariz y la mandíbula. Pero, más que su aspecto, es su forma de moverse, de mirar en derredor. Un ansia zorruna que me recuerda a otra persona. Razón de más para no dejarla entrar. No me gustan los extraños. No me gustan los cambios. El cambio siempre ha sido peligroso para mí. Eso ya lo demostró él: venir aquí con sus preguntas y su simpatía… Benjamin Daniels, el hombre que vino a vivir al tercer piso. Desde su llegada, todo cambió.

JESS

Viene derecho hacia mí, el tío de la parka. Está levantando el brazo. El metal de la hoja vuelve a brillar. Mierda. Estoy a punto de darme la vuelta y echar a correr para alejarme unos metros de él, por lo menos…

Pero espera, no, no… Ahora veo que lo que tiene en la mano no es una navaja. Es un iPhone con una funda metalizada. Suelto el aliento que estaba conteniendo y me apoyo contra la mochila, golpeada por una ola de cansancio repentina. Llevo todo el día estresada. No me extraña que me asusten las sombras.

Veo que el tío hace una llamada. Distingo una vocecilla metálica al otro lado; una voz de mujer, creo. Entonces él empieza a hablar, cada vez más alto, tapando la voz de ella, hasta que se pone a gritarle. No tengo ni idea de lo que está diciendo, pero no me hace falta saber mucho francés para darme cuenta de que no se trata de una conversación educada ni amistosa.

En cuanto acaba de desahogarse y de soltar veneno, cuelga y vuelve a guardarse el teléfono en el bolsillo. Luego escupe una sola palabra:

—Putain.

Esa la conozco. Suspendí francés en el instituto, pero una vez busqué todas las palabrotas y se me da bien recordar las cosas que me interesan. «Puta», eso significa.

Ahora se gira y echa a andar otra vez hacia mí. Y entonces veo claramente que va a entrar en el edificio. Me aparto un poco, sintiéndome una idiota por haberme puesto tan nerviosa por nada. Claro que es lógico; me pasé todo el viaje en el Eurostar mirando hacia atrás. Por si acaso.

—Bonsoir —digo con mi mejor acento y mi sonrisa más encantadora.

Quizá me deje entrar y pueda subir al tercer piso y llamar a la puerta del apartamento de Ben. Es posible que el portero automático no funcione o algo así.

El tío no contesta. Se vuelve hacia el teclado que hay junto a la puerta y marca unos números. Por fin me echa una mirada por encima del hombro. No es una mirada muy amistosa que digamos. Noto un olor a alcohol, rancio y agrio. El mismo aliento que tenían los clientes del Copacabana.

Vuelvo a sonreír.

—Eh… Excuse-moi. Por favor, eh… Necesito ayuda, estoy buscando a mi hermano, Ben, Benjamin Daniels.

Ojalá tuviera el encanto de Ben, su labia. Benjamin Lengua de Plata, le llamaba mamá. Siempre se las apañaba para que la gente hiciera lo que él quería. Puede que por eso haya acabado siendo periodista en París mientras que yo he estado trabajando para un tipo al que se conoce cariñosamente como el Pervertido, en un bar de mierda en Brighton que los días de diario sirve a la escoria local y los fines de semana a despedidas de soltero.

El tío se vuelve hacia mí, lentamente.

—Benjamin Daniels —dice.

No es una pregunta: solo repite el nombre. Veo algo: ira o puede que miedo. Sabe de quién hablo.

—Benjamin Daniels no está aquí.

—¿Cómo que no está aquí? —pregunto—. Esta es la dirección que me dio. Está en el tercer piso. Pero no consigo localizarle.

El hombre me da la espalda. Veo que abre la puerta. Luego se gira para mirarme por tercera vez y pienso que a lo mejor va a ayudarme, después de todo. Entonces, en un inglés con acento, muy despacio y en voz alta, me dice:

—Vete a la mierda, niña.

Antes de que me dé tiempo a contestar, se oye un ruido metálico y doy un salto hacia atrás. Me ha cerrado la puerta en la cara. Cuando dejo de oír el estruendo, solo queda el sonido de mi respiración, agitada y fuerte.

Pero me ha ayudado, aunque no lo sepa. Espero un momento y echo un vistazo rápido a la calle. Entonces acerco la mano al teclado y tecleo los mismos números que le he visto marcar hace unos segundos: 7561. ¡Bingo! La lucecita parpadea en verde y oigo que el mecanismo de la puerta se abre. Tirando de mi maleta, me deslizo dentro.

MIMI

Cuarto piso

Merde.

Acabo de oír su nombre ahí fuera, en la noche. Alzo la cabeza y presto atención. No sé por qué, pero estoy encima del edredón, no debajo. Noto el pelo húmedo y la almohada fría y empapada. Tirito.

¿Estoy oyendo cosas que no existen? ¿Me lo he imaginado? ¿Su nombre, siguiéndome a todas partes?

No: estoy segura de que lo he oído de verdad. Una voz de mujer, entrando por la ventana abierta de mi dormitorio. De algún modo, la he oído desde el cuarto piso. A través del estruendoso ruido blanco de dentro de mi cabeza.

¿Quién será? ¿Por qué pregunta por él?

Me incorporo, acerco las rodillas huesudas al pecho y cojo a Monsieur Gus, mi doudou de cuando era pequeña, un pingüino de peluche viejo que aún tengo siempre al lado de la almohada. Lo aprieto contra mi cara e intento reconfortarme sintiendo el tacto de su cabecita dura, el crujido suave y cambiante de las semillas del interior de su cuerpo, su olor un poco mohoso. Igual que cuando era niña y tenía una pesadilla. «Ya no eres una niña pequeña, Mimi». Eso me dijo él. Ben.

La luna brilla tanto que la habitación está repleta de una luz fría y azulada. Casi hay luna llena. En el rincón distingo mi tocadiscos y, al lado, la caja de vinilos. Aquí pinté las paredes de un azul negruzco tan oscuro que no reflejan nada de luz y aun así el póster que cuelga frente a mí parece brillar. Es de Cindy Sherman. Fui a su exposición en el Pompidou el año pasado. Me obsesionó completamente lo cruda, rara e intensa que es su obra; eso mismo intento hacer yo con mi pintura. En el póster, una de las fotografías de Untitled Film Stills, Sherman lleva una peluca negra corta y te mira como si estuviera poseída, o como si fuera a comerte el alma.

—Putain! —dijo riendo Camille, mi compañera de piso, cuando la vio—. ¿Y qué pasa si traes a algún tío? ¿Tendrá que estar viendo a esa zorra con cara de cabreo mientras folláis? Se desinflará.

«No hay peligro», pensé yo. «Tengo diecinueve años y todavía soy virgen. Y encima estudié en un colegio de monjas».

Miro fijamente a Cindy: las sombras negras como moratones que tiene alrededor de los ojos, la línea irregular del pelo, que se parece al mío desde que le metí la tijera. Es como mirarme en un espejo.

Me vuelvo hacia la ventana y me asomo al patio. La luz de la caseta de la portera está encendida. Cómo no: a esa vieja cotilla no se le pasa una. Siempre acechando desde los rincones oscuros. Siempre vigilando, siempre ahí. Mirándote como si conociera todos tus secretos.

El edificio tiene forma de U, con el patio en el centro. Mi habitación queda en un extremo de la U, así que, mirando en diagonal hacia abajo puedo ver el interior de su apartamento. Casi todas las noches, estos últimos dos meses, ha estado ahí sentado, en su escritorio, trabajando hasta las tantas con la luz encendida. Me permito mirar un instante. Las contraventanas están abiertas, pero no hay luz y el espacio de detrás del escritorio parece más que vacío, o como si el vacío tuviera en cierto modo peso y profundidad. Aparto la vista.

Me levanto y salgo de puntillas al cuarto de estar, intentando no tropezar con todas las cosas que Camille deja esparcidas por ahí como si el cuarto de estar fuera una extensión de su dormitorio: revistas y jerséis tirados por el suelo, tazas de café sucias, botes de esmalte de uñas, sujetadores de encaje. Desde los ventanales veo claramente la entrada al edificio. Mientras miro, se abre la puerta. Una figura sombría se desliza por el hueco. Cuando se acerca a la luz, la distingo: es una mujer a la que no he visto nunca. «No», le digo en silencio. «No, no, no, no. Vete». El estruendo de mi cabeza se hace más fuerte.

—¿Has oído esos golpes?

Me doy la vuelta. «Putain». Camille está tumbada en el sofá, con un cigarrillo encendido en la mano y las botas apoyadas en el reposabrazos: botas de piel de serpiente sintética con tacones de doce centímetros. ¿Cuándo ha llegado? ¿Cuánto tiempo lleva merodeando en la oscuridad?

—Creía que habías salido —le digo. Normalmente, si sale de fiesta, no vuelve hasta que amanece.

—Oui. —Se encoge de hombros y da una calada al cigarrillo—. He vuelto hace veinte minutos.

A pesar de la penumbra, noto que esquiva mi mirada. Normalmente, se pone a contarme historias sobre una discoteca alucinante en la que ha estado o sobre el tío con el que acaba de acostarse, incluyendo una descripción excesivamente detallada de su polla o de lo bien que la usaba. A menudo me siento como si viviera vicariamente a través de Camille. Agradezco que alguien como ella quiera pasar tiempo conmigo. Cuando nos conocimos en la Sorbona me dijo que le gustaba coleccionar gente y que yo le interesaba porque tengo una «energía intensa». Pero cuando me falla la autoestima sospecho que seguramente tiene más que ver con este piso.

—¿Dónde has estado? —le pregunto, tratando de aparentar normalidad.

Se encoge de hombros.

—Por ahí.

Intuyo que le pasa algo, algo que no quiere contarme. Pero ahora mismo no puedo pensar en Camille. De repente parece que el estruendo de mi cabeza ahoga todos mis pensamientos.

Solo sé una cosa. Que todo lo que ha pasado aquí ha sido por él: por Benjamin Daniels.

JESS

Estoy en un patio pequeño y oscuro. El edificio lo rodea por tres lados. Aquí la hiedra se ha desmandado: sube casi hasta el cuarto piso, cerca todas las ventanas, se traga las tuberías de desagüe y un par de antenas parabólicas. Más adelante, un caminito serpentea entre parterres plantados con arbustos y árboles en sombras. Noto el olor dulzón de las hojas muertas y de la tierra recién removida. A mi derecha hay una especie de cabaña, un poco más grande que una caseta de jardín. Las dos ventanas parecen cerradas. A un lado se ve un resquicio de luz.

En la esquina contraria veo una puerta que parece dar a la parte principal del edificio. Me dirijo hacia allí por el camino. De repente, una cara pálida aparece en la oscuridad, a mi derecha. Me paro en seco, pero es la estatua de una mujer desnuda, de tamaño natural, con el cuerpo envuelto en hiedra negra y los ojos fijos e inexpresivos.

La puerta de la esquina del patio también tiene contraseña, pero por suerte es la misma y se abre sin problema. La atravieso y entro en un espacio oscuro y resonante. Una escalera sube, curvándose, hacia una oscuridad más profunda. Encuentro el pequeño resplandor anaranjado de un interruptor en la pared y lo pulso. Se enciende una luz tenue y empieza a oírse un tictac: quizá sea un temporizador de ahorro de energía. Ahora veo que hay una alfombra de color rojo oscuro bajo mis pies; cubre el suelo de piedra y luego sube por la escalera de madera pulida. Por encima de mí, la barandilla se enrosca sobre sí misma, y en el hueco de la escalera hay un ascensor: una cabina diminuta y desvencijada que podría ser tan antigua como el propio edificio. Parece tan viejo que me pregunto si todavía estará en uso. Hay un rastro de olor a tabaco rancio en el aire, pero aun así es todo muy pijo y no se parece nada al sitio donde vivía en Brighton.

Hay una puerta a mi izquierda: Cave, dice. Nunca he dejado que una puerta cerrada permanezca cerrada mucho tiempo; supongo que podría decirse que ese es mi principal problema en la vida. La empujo y veo una escalera de bajada. Me llega una ráfaga de aire frío y subterráneo, húmedo y mohoso.

Entonces oigo un ruido por encima de mí. Un crujido de madera. Dejo que la puerta se cierre y miro hacia arriba. Algo se mueve a lo largo de la pared, varios pisos más arriba. Espero ver aparecer a alguien en la esquina, por entre los huecos de la barandilla, pero la sombra se detiene como si esperase algo. Y de repente todo se queda a oscuras: el temporizador debe de haber llegado a su fin. Extiendo el brazo y vuelvo a encender la luz.

La sombra ha desaparecido.

Me acerco al ascensor, en su jaula metálica. Es bastante antiguo, desde luego, pero estoy demasiado agotada para pensar siquiera en subir mis cosas por las escaleras. Casi no quepo dentro con la maleta. Cierro la puertecita, pulso el botón del tercer piso y apoyo una mano en la pared para sujetarme. Cede bajo la presión de mi mano y la retiro rápidamente. El ascensor tiembla un poco al arrancar; yo contengo la respiración.

Subo. En cada planta hay una puerta con un número de latón. ¿Solo hay un apartamento por planta? Deben de ser muy grandes. Imagino la presencia aletargada de extraños detrás de esas puertas. Me pregunto quién vive en ellos, cómo serán los vecinos de Ben. Y me descubro preguntándome en qué apartamento vivirá el capullo al que me he encontrado en la puerta.

El ascensor se detiene con una sacudida en la tercera planta. Salgo al rellano y arrastro la maleta detrás de mí. Aquí está: el apartamento de Ben, con su número tres de latón.

Toco un par de veces con fuerza.

No responde.

Me agacho y miro por el ojo de la cerradura. Es de las antiguas, facilísima de abrir. No me queda otro remedio. Me quito los pendientes de aro y los estiro —es lo bueno que tiene la bisutería barata— hasta formar dos tiras de metal largas y finas. Hago con ellas una ganzúa de gancho y una de rastrillo. La verdad es que esto me lo enseñó Ben cuando éramos pequeños, así que no puede quejarse. Se me da tan bien que puedo abrir una cerradura de tambor sencilla en menos de un minuto.

Muevo los pendientes adelante y atrás dentro de la cerradura hasta que se oye un clic y luego bajo el picaporte. Sí, la puerta empieza a abrirse. Me detengo. Hay algo que me da mala espina. He aprendido a fiarme de mi instinto con el paso de los años. Y, además, ya me he encontrado en esta situación antes: con la mano en el picaporte, sin saber lo que voy a encontrar al otro lado.

Respiro hondo. Por un momento siento que el aire se contrae a mi alrededor y me sorprendo echando mano del colgante de mi cadena.

Es un san Cristóbal. Mamá nos regaló uno a los dos para que nos protegiera, aunque ese fuera su trabajo, no una labor que pudiera delegarse en un santito de metal. No soy religiosa y no estoy segura de que mi madre lo fuera tampoco. Y aun así no me cabe en la cabeza separarme de mi medalla.

Con la otra mano empujo el picaporte hacia abajo. No puedo evitar cerrar los ojos con fuerza al dar un paso adelante y entrar.

Dentro está muy oscuro.

—¿Ben? —llamo en voz alta.

No contesta.

Avanzo un poco y busco a tientas el interruptor. Al encenderse la luz, el apartamento se revela. Lo primero que pienso es: «Dios santo, es enorme». Aún más grande de lo que esperaba. Y más señorial. Con techos altos. Vigas de madera oscura arriba, suelos de parqué pulido y ventanas enormes que dan al patio.

Avanzo un paso más. Al hacerlo, algo me da en los hombros: un golpe contundente y pesado. Luego, el pinchazo de un objeto afilado que me desgarra la carne.

LA PORTERA

Portería

Unos minutos después de que llamaran a la puerta, vi por las ventanas de mi caseta que la primera figura entraba en el patio con la capucha subida. Luego vi aparecer una segunda figura. La recién llegada, la chica. Hacía tanto ruido al arrastrar esa maleta enorme por los adoquines del patio que habría despertado a un muerto.

La había estado observando por la pantalla del interfono hasta que el timbre dejó de sonar.

Soy buena observadora. Barro los pasillos de los vecinos, recojo su correo, atiendo la puerta. Pero también observo. Lo veo todo. Y eso me da un extraño poder, aunque solo yo sea consciente de ello. Los vecinos se olvidan de mí. Para ellos es más cómodo así: imaginar que no soy más que un apéndice de este edificio, un elemento móvil dentro de una gran máquina, como el ascensor que los lleva a sus hermosos apartamentos. En cierto modo me he convertido en parte de este lugar. Sin duda, me ha marcado. Estoy segura de que los años que llevo viviendo en esta cabañita han hecho que me encoja, que me encorve y me enrosque sobre mí misma, al mismo tiempo que las horas que he pasado barriendo y fregando los pasillos y las escaleras resecaban mis carnes. Quizá en otra vida habría engordado en la vejez. No he tenido ese lujo. Soy puro hueso y tendón. Más fuerte de lo que parezco.

Supongo que podría haber salido a cortarle el paso. Debería haberlo hecho. Pero la confrontación no es mi estilo. He aprendido que observar es el arma más poderosa. Y me pareció que había algo de inevitable en el hecho de que estuviera aquí. Noté su determinación. Habría encontrado el modo de entrar de cualquier manera, daba igual lo que hiciera yo para intentar impedirlo.

Menuda idiota. Habría sido mucho mucho mejor que hubiera dado media vuelta y se hubiera ido de este lugar para no volver. Pero ahora ya es demasiado tarde. Qué se le va a hacer.

JESS

El corazón me late a mil por hora y tengo todos los músculos agarrotados.

Miro al gato, que se desliza entre mis piernas ronroneando, borrosamente. Esbelto, negro, con gorguera blanca. Me paso la mano por la parte de atrás del top. Saco los dedos manchados de sangre. Ay.

Debe de haberme saltado a la espalda desde la encimera que hay junto a la puerta y me ha clavado las uñas para agarrarse cuando he caído hacia delante. Ahora me mira con los ojos verdes entrecerrados y suelta un gruñido, como preguntándome qué narices hago aquí.

¡Un gato! Madre mía… Me echo a reír, pero paro bruscamente, por la forma tan extraña en que resuena el sonido en este espacio tan alto.

No sabía que Ben tenía un gato. ¿Acaso le gustan los gatos? De repente me parece de locos no saberlo. Pero supongo que no sé gran cosa de la vida que lleva aquí.

—¿Ben? —le llamo.

El eco me devuelve mi voz otra vez. No hay respuesta. Creo que no esperaba que la hubiera: esto está demasiado silencioso, demasiado vacío. Además, huele raro. Como a algo químico.

De repente me hace mucha falta un trago. Entro en la cocinita que hay a mi derecha y me pongo a registrar los armarios. Lo primero es lo primero. Encuentro una botella de vino tinto medio llena. Preferiría algo más fuerte, pero menos da una piedra (y ese podría ser el lema de toda mi puta vida). Me sirvo un poco en un vaso. También hay un paquete de tabaco, una cajetilla de color azul vivo: Gitanes. O sea que Ben sigue fumando. Típico de él preferir una marca francesa pija. Saco uno, lo enciendo, me trago el humo y empiezo a toser como la primera vez que otro chaval de la casa de acogida me dio una calada: es fuerte, picante, sin filtro. No sé si me gusta. Aun así, me guardo el paquete en el bolsillo de atrás de los vaqueros (me lo debe) y me pongo a echar un vistazo a la casa.

Estoy… sorprendida, por decir algo. No sé muy bien qué me imaginaba, pero esto no, seguro. Ben tiene su punto creativo, su punto moderno y cool (aunque no se lo haya dicho nunca a la cara), y en cambio el apartamento está forrado con papel pintado que parece un poco rancio, como de señora mayor, plateado y con flores. Cuando acerco la mano y toco la pared que tengo más cerca, me doy cuenta de que no es papel: es una seda muy descolorida. Veo zonas más brillantes donde está claro que en tiempos hubo cuadros colgados, y manchitas rojizas en la tela, como de óxido. Del techo, que es muy alto, cuelga una lámpara de araña con rizos de metal que sujetan las bombillas. Una hebra de telaraña muy larga se balancea perezosamente de un lado a otro: debe de entrar corriente por algún sitio. Y puede que antes hubiera cortinas delante de las contraventanas: veo una barra de cortina vacía arriba, con las anillas de latón todavía en su sitio. Un escritorio macizo delante de las ventanas. Y una estantería con unos cuantos libros de color marfil y un diccionario francés muy gordo, azul marino.

En el rincón, aquí al lado, hay un perchero con una chaqueta caqui vieja. Estoy segura de habérsela visto puesta a Ben. Puede incluso que fuera la última vez que lo vi, hace un año, cuando vino a Brighton y me invitó a comer antes de volver a desaparecer de mi vida sin mirar atrás. Registro los bolsillos y saco un juego de llaves y una cartera de piel marrón.

¿No es un poco raro que se haya ido y se haya dejado esto?

Abro la cartera: en el bolsillo de atrás hay unos cuantos billetes. Cojo uno de veinte euros y luego, por si acaso, un par de diez. De todos modos, le habría pedido que me prestase dinero si estuviera aquí. Se lo devolveré… en algún momento.

En la parte de las tarjetas de crédito, delante, hay metida una tarjeta de visita. Dice: «Theo Mendelson. Corresponsal en París, The Guardian». Y garabateado en ella a boli, parece que con la letra de Ben (a veces se acuerda de mandarme una postal por mi cumpleaños), pone: ¡PROPONLE UN REPORTAJE!

Luego echo un vistazo a las llaves. Una es de una Vespa, lo que me extraña, porque la última vez que vi a Ben conducía un Mercedes viejo, de los años ochenta, con capota de lona. La otra es un llave grandota y antigua que por la pinta que tiene parece que es la del piso. Me acerco a la puerta y la pruebo: la cerradura hace clic.

La inquietud que noto en la boca del estómago aumenta. Pero puede que Ben tenga otra llave. Esta podría ser la de repuesto, la que va a dejarme. Seguramente también tiene otra llave de la Vespa; puede incluso que se haya ido con ella a alguna parte. En cuanto a la cartera, seguramente llevará dinero encima.

A continuación, encuentro el baño. Aquí no hay mucho que reseñar, aparte del hecho de que Ben no parece tener toallas, lo que es rarísimo. Vuelvo a salir al cuarto de estar. El dormitorio debe de estar al otro lado de una puerta cristalera de doble hoja que está cerrada. Me acerco a ella y el gato me sigue, pegándoseme como una sombra. Dudo un momento.

El gato vuelve a maullarme como si preguntara: «¿A qué esperas?». Tomo otro trago de vino bien largo. Respiro hondo. Abro las puertas. Vuelvo a respirar. Abro los ojos. Cama vacía. Habitación vacía. Aquí no hay nadie. Exhalo.

Vale. La verdad es que no pensaba que fuera a encontrar nada parecido a aquello. Ben no es así. Él es muy formal; la que está jodida soy yo. Pero cuando te ha pasado una vez…

Me bebo los posos del vino y luego echo un vistazo a los armarios del dormitorio. No hay muchas pistas, excepto que la mayor parte de la ropa de mi hermano parece ser de una marca llamada Acne (¿quién se pone ropa con el nombre de una afección cutánea?) y A.P.C.

De vuelta en el cuarto de estar, vierto el vino que queda en el vaso y me lo bebo de un trago. Me acerco al escritorio, al lado de los ventanales que dan al patio. No hay nada en él, solamente un boli un poco costroso. El portátil no está. Ben parecía adherido quirúrgicamente a él cuando me invitó a comer aquella vez; lo sacó y se puso a teclear mientras esperábamos a que nos trajeran la comida. Imagino que se lo habrá llevado, esté donde esté.

De pronto tengo la clarísima sensación de que no estoy sola, de que alguien me observa. Un hormigueo en la nuca. Me doy la vuelta. No hay nadie, solamente está el gato, sentado en la encimera de la cocina. Quizá sea solo eso.

Me mira unos instantes y después ladea la cabeza como si hiciera una pregunta. Es la primera vez que lo veo quedarse así de quieto. Luego se lleva una zarpa a la boca y se la lame. Y entonces me doy cuenta de que tiene la zarpa y la franja blanca del cuello manchadas de sangre.

JESS

Me he quedado helada. ¿Qué co…?

Alargo la mano hacia el gato para intentar verlo más de cerca, pero se escabulle. Puede que haya cazado un ratón o algo así, ¿no? Una de las familias de acogida con las que viví tenía una gata, Suki. Aunque era pequeña, cazaba palomas. Una vez volvió cubierta de sangre, como en una película de terror, y Karen, mi madre de acogida, encontró el cadáver descabezado esa misma mañana. Seguro que hay algún animalillo muerto por el apartamento, esperando a que lo pise. O puede que haya cazado algo en el patio. Las ventanas están entornadas; debe de ser así como entra y sale, recorriendo el canalón o algo por el estilo.

Aun así, me he llevado un susto. Al verlo, he pensado por un segundo que…

No. Es solo que estoy cansada. Debería intentar dormir un rato.

Ben aparecerá por la mañana, me contará dónde ha estado, le diré que es un capullo por haberme obligado a colarme en su casa y todo volverá a ser como siempre, como hace mil años, antes de que se fuera a vivir con su familia nueva de ricachones y empezase a hablar de otra manera y a tener otra visión del mundo mientras yo iba de casa de acogida en casa de acogida hasta que tuve edad suficiente para valerme sola. Seguro que está bien. A Ben no le pasan cosas malas. Él tiene suerte.

Me quito la chaqueta y la tiro al sofá. Debería ducharme, seguro que apesto. Un poco a sudor, pero sobre todo a vinagre. No se puede trabajar en el Copacabana sin apestar a vinagre: es lo que usamos para limpiar la barra después de cada turno. De todos modos, estoy demasiado cansada para lavarme. Me parece que Ben dijo algo sobre una cama de camping, pero no la veo por ningún sitio. Así que cojo una manta del sofá y me echo en el dormitorio, encima del edredón, con la ropa puesta. Doy unos golpes a las almohadas para colocarlas a mi gusto. Al hacerlo, algo resbala de la cama y cae al suelo.

Son unas bragas de seda negra con encaje, parecen caras. Por Dios, Ben, qué asco. No quiero pensar en cómo han llegado aquí. Ni siquiera sé si Ben tiene novia. De pronto siento una ligera punzada de tristeza. Es la única familia que tengo y ni siquiera sé eso de él.

Estoy tan cansada que me limito a apartar las bragas de un puntapié para no verlas. Mañana dormiré en el sofá.

JESS

Un grito rompe el silencio.

Una voz de hombre. Luego otra voz, de mujer.

Me siento en la cama, con el oído alerta y el corazón golpeándome contra las costillas. Tardo un segundo en darme cuenta de que las voces vienen del patio y entran por las ventanas del cuarto de estar. Miro el despertador que hay junto a la cama de Ben. Son las cinco de la mañana. Falta poco para que amanezca, pero todavía está oscuro.

El hombre se pone a gritar otra vez. Parece que se le traba la lengua como si hubiera bebido.

Cruzo despacio el cuarto de estar y me agacho junto a las ventanas. El gato aprieta la cara contra mi muslo, maullando. «Shh», le digo, aunque me gusta sentir su cuerpo cálido y sólido contra el mío.

Me asomo al patio. Hay dos personas de pie allá abajo: una alta y otra mucho más baja. Él es moreno y ella rubia, su melena larga parece plateada a la luz fría de la única farola del patio. El tipo lleva una parka que me suena, con reborde de pelillo, y entonces me doy cuenta de que es el hombre al que «conocí» anoche en la puerta.

Alzan la voz: se gritan el uno al otro, pisándose las palabras. Estoy segura de que a ella la oigo decir police. Entonces la voz de él cambia. No entiendo lo que dice, pero su tono se vuelve más duro, amenazador. Veo que da un par de pasos hacia ella.

—Laisse-moi! —grita la mujer. Su tono también ha cambiado: parece más asustada que enfadada.

Él se acerca un paso más. Me doy cuenta de que me he pegado tanto a la ventana que he empañado el cristal con mi aliento. No puedo quedarme aquí de brazos cruzados, escuchando y observando. Él levanta una mano. Es mucho más alto que ella.

Un recuerdo repentino. Mamá sollozando. «Lo siento, lo siento», una y otra vez, como si fuera una oración.

Acerco la mano a la ventana y golpeó el cristal. Quiero distraerle unos segundos para que ella pueda alejarse. Veo que los dos levantan la vista, desconcertados por el ruido. Agacho la cabeza para que no me vean.

Vuelvo a asomarme justo a tiempo de ver que él coge algo del suelo, algo grande, voluminoso y rectangular. Se lo lanza a ella con un empujón cargado de petulancia. La mujer retrocede y esa cosa estalla a sus pies. Veo que es una maleta; la ropa se desparrama por todas partes.

Entonces, el hombre me mira directamente. No me da tiempo a agacharme. Entiendo lo que significa su mirada. «Te he visto. Quiero que lo sepas».

«Sí», pienso sosteniéndole la mirada. «Y yo te veo a ti, gilipollas. Conozco a los de tu clase. Y no me dais miedo». Pero la verdad es que se me erizan todos los pelos de la nuca y la sangre me retumba en los oídos.

Veo que se acerca a la estatua y que la empuja con saña. Cae del pedestal y se estrella contra el suelo haciendo mucho ruido. Luego, el tipo se dirige a la puerta que da acceso al edificio. Oigo resonar el portazo en el hueco de la escalera.

La mujer se queda de rodillas en el patio, recogiendo las cosas que se han salido de la maleta. Otro recuerdo: mamá de rodillas en el pasillo, suplicando…

¿Dónde están los otros vecinos? No puedo ser la única que ha oído el jaleo. Tengo que bajar a ayudarla, no me queda otra opción. Cojo las llaves, bajo corriendo un par de tramos de escaleras y salgo al patio.

La mujer se sobresalta al verme. Sigue arrodillada y veo que ha estado llorando y que se le ha corrido el maquillaje de los ojos.

—Hola —le digo en voz baja—. ¿Estás bien?

Reacciona levantando una camisa que parece de seda, manchada de tierra del patio. Luego, temblorosamente, en un inglés con mucho acento, dice:

—He venido a recoger mis cosas. Le digo que se ha acabado para siempre. Y esto… esto es lo que hace. Es un… hijo de puta. No debería haberme casado con él.

Dios, pienso. Por eso sé que estoy mejor sola. Mi madre tenía un gusto horrible para los hombres. Pero mi padre fue el peor de todos. Supuestamente era un buen tipo. Pero en realidad era un cabrón de los pies a la cabeza. Habría sido mucho mejor que desapareciera de la noche a la mañana, como hizo el padre de Ben antes de que naciera él.

La mujer masculla en voz baja mientras mete la ropa en la maleta. Parece que el miedo ha dado paso a la ira. Me acerco, me agacho y la ayudo a recoger sus cosas. Tacones altos con nombres extranjeros muy largos impresos en el interior, un sujetador negro de seda y encaje, un jersey naranja del tejido más suave que he tocado nunca.

—Merci —dice distraída. Luego frunce el ceño—. ¿Quién eres? Nunca te había visto por aquí.

—He venido a pasar una temporada con mi hermano, Ben.

—Ben —dice despacio. Me mira de arriba a abajo, fijándose en mis vaqueros y mi sudadera vieja—. ¿Es tu hermano? Antes de conocerle, yo creía que todos los ingleses tenían la piel quemada por el sol, los dientes en mal estado y muy poca elegancia. No sabía que podían ser tan… tan guapos, tan charmants, tan soignés.

Por lo visto no hay suficientes palabras en inglés para expresar lo maravilloso que es mi hermano. Sigue metiendo ropa en la maleta con gesto rabioso, mirando de vez en cuando la puerta del edificio con el ceño fruncido.

—¿Tan raro es que me haya cansado de estar con un puto estúpido, con un alcohólico, con un fracasado? ¿Que quiera coquetear un poco? D’accord, quizá quería poner celoso a Antoine. Que se preocupe por algo, no solo por sí mismo. ¿Tan sorprendente es que haya empezado a fijarme en otros?

Se echa el pelo por encima del hombro, como una cortina brillante. Es bastante impresionante poder hacer eso mientras estás agachada en un camino de grava recogiendo del suelo tu ropa interior de encaje.

Mira hacia el edificio y levanta la voz, casi como si quisiera que su marido la oiga.

—Dice que solo le quiero por su dinero. Claro que solo le quiero por su dinero. Era lo único que hacía que… ¿Cómo se dice? Que valiera la pena. Pero ahora… —Se encoge de hombros—. Ya no vale la pena.

Le paso un vestido azul eléctrico, como de seda, y un sombrerito rosa en el que por delante pone JACQUEMUS.

—¿Has visto a Ben últimamente?

—Non. —Me mira levantando una ceja como si yo estuviera insinuando algo—. Pourquoi? ¿Por qué lo preguntas?

—Tenía que estar aquí anoche cuando llegué, pero no estaba… y no contesta a mis mensajes.

Abre los ojos de par en par. Y luego, en voz baja, murmura algo. Solo entiendo:

—Antoine… non. Ce n’est pas posible…

—¿Qué has dicho?

—Oh, rien, nada.

Pero capto la mirada que lanza al edificio: una mirada temerosa, incluso llena de sospecha, y me pregunto qué significa.

Ahora intenta cerrar la maleta abultada —es de piel marrón, con un logotipo impreso por todas partes—, pero veo que le tiemblan las manos y que no acierta a cerrarla.

—Merde. —Por fin se cierra con un chasquido.

—Oye —le digo—, ¿quieres entrar? ¿Llamar a un taxi?

—Ni hablar —contesta con rabia—. No voy a volver a entrar ahí. He pedido un Uber…

Justo en ese momento suena su teléfono. Lo mira y suelta un suspiro que parece de alivio.

—Merci. Putain, ya está aquí. Tengo que irme. —Luego se gira y mira el edificio—. ¿Sabes qué? Que le den a este lugar malvado. —Entonces su expresión se vuelve más suave y tira un beso hacia las ventanas—. Aunque al menos hay una cosa buena que me ha pasado aquí.

Levanta el asa de la maleta, da media vuelta y echa a andar hacia la puerta.

La sigo, apretando el paso.

—¿Cómo que «malvado»? ¿Qué quieres decir?

Me mira, sacude la cabeza y hace como si se cerrara los labios con una cremallera.

—Quiero mi dinero, el del divorcio.

Luego sale a la calle y sube al coche. Mientras se aleja adentrándose en la noche, me doy cuenta de que no he llegado a preguntarle si ha tenido con mi hermano algo más que un coqueteo.

Al volver hacia el patio me llevo un susto de muerte. Santo Dios. Hay una señora mayor ahí de pie, mirándome. Parece brillar con una luz blanca y fría, como una imagen de unos de esos programas de fenómenos paranormales. Cuando recupero el aliento, me doy cuenta de que es porque está justo debajo de la farola. ¿De dónde narices ha salido?

—Excusez-moi —digo—. Madame? —Ni siquiera estoy segura de qué quiero preguntarle. «¿Quién es usted?», quizá. O «¿Qué hace aquí?».

No contesta. Solo me mira sacudiendo la cabeza muy despacio. Luego retrocede hacia la cabaña que hay en la esquina del patio. Veo que desaparece dentro. Y que los postigos —que ahora me doy cuenta de que debían de estar abiertos— se cierran rápidamente.