Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Baile del Sol

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

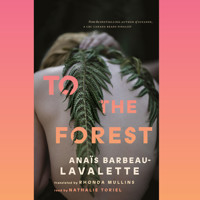

Anaïs Barbeau-Lavalette no conoció a su abuela materna. Sabía muy poco sobre su vida: se llamaba Suzanne, en 1948 formó parte del círculo de artistas signatarios del manifiesto Rechazo total y fundó una familia con el pintor Marcel Barbeau, pero al poco abandonó a sus dos hijos. Para siempre. A fin de seguir el curso de la vida de esa mujer a un tiempo indignada e indignante, la autora contrató los servicios de una detective privada. Y las revelaciones, de menor y mayor envergadura, no tardaron en producirse. Suzanne creció con los pies en el barro, libró batallas contra niños anglófonos, se quedó prendada de un director de conciencia, más tarde huyó a Montreal, se sumió en el frenesí artístico de los automatistas, tuvo aventuras amorosas en Europa, participó en los movimientos raciales de una América encolerizada, recogió dientes de león en Ontario, fue cartera en Gaspesia, pintora, poeta, enamorada, amante, devoradora... y fantasma. La mujer que huye es la aventura de una mujer explosiva, una mujer volcán, una mujer funámbula que quedó al margen de la historia y atravesó con total libertad el siglo y sus tormentas. Para la autora esta novela supone también una forma directa y sin rodeos de dirigirse a la mujer que hirió a su madre para siempre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Narrativa/182

LA MUJER QUE HUYE

Anaïs Barbeau-Lavalette

Traducción de Iballa López Hernández

Baile del Sol Ediciones | Apdo.Correos, 133 | 38280 Tegueste, Tenerife -lslas Canarias | [email protected]

Para quienes viven lejos de Quebec

Esta novela no es una novela histórica. Es el relato de una vida, la de mi abuela, que atravesó la historia a su manera: libre, intensa, chocante.

Un análisis general del Canadá francés de la época pone de relieve su extraordinario y trágico destino.

Con dieciocho años, Suzanne Meloche abandona su Ontario natal (forma parte de la minoría francófona) para trasladarse a Quebec, donde entabla amistad con los miembros del movimiento artístico de los Automatistas. Estamos en 1947. Esos jóvenes pintores, poetas y bailarines ligados a los surrealistas franceses —Borduas, Gauvreau, Riopelle, Sullivan, Barbeau (mi abuelo)...— se asfixian bajo el dominio de la Iglesia y el clero, al igual que el resto de la población.

En efecto, en esa época, la Iglesia se inmiscuye en la intimidad de los hogares para incitar a las mujeres a procrear (so pena de amonestaciones). También se adopta la «Ley del Candado», que decreta la censura de numerosas obras de arte (desde la literatura a la música, pasando por la pintura). Se proscriben y rechazan obras fundamentales.

Otro aspecto de dicha represión: los francófonos se encuentran bajo el yugo económico de los anglófonos; son sus «Negros blancos». Los canadienses ingleses controlan la economía, la Iglesia controla la vida. El pueblo explota.

Los artistas del pequeño grupo de los Automatistas redactan entonces el manifiesto Rechazo total, reclamando libertad y las riendas de su destino. Lo pagarán muy caro. Hoy en día se dice que rompieron sus cadenas y que en consecuencia abrieron las puertas de la libertad de Quebec. Más tarde se produjo la Revolución tranquila, que conduciría a Quebec a la modernidad.

Mi libro parte tras la pista de una mujer al margen de esa historia, que atravesó de una manera fulgurante, sin dejar huellas...

La primera vez que me viste tenía una hora de vida. Tú, una edad que te infundía valor.

Quizá unos cincuenta.

Fue en el hospital Sainte-Justine. Mi madre acababa de traerme al mundo. Sé que ya entonces era golosa. Que bebía su leche como hoy en día hago el amor. Como si fuera la última vez.

Mi madre acababa de darme a luz. Su hija, su primer hijo.

Te imagino entrando. Tu cara redonda, como la nuestra. Tus ojos de india ribeteados de kohl.

Entras sin disculparte por haber venido. Con paso confiado. A pesar de que llevas veintisiete años sin ver a mi madre.

A pesar de que te fueras hace veintisiete años. Dejándola ahí, en precario equilibrio sobre sus tres años, con el recuerdo de tus faldas adherido a las yemas de los dedos.

Te acercas con paso reposado. Mi madre tiene las mejillas coloradas. Es la más guapa del mundo.

¿Cómo has podido vivir sin ella?

¿Cómo hiciste para no morir ante la idea de perderte sus cancioncillas, sus mentirijillas de niña chica, los dientes de leche que se mueven, sus faltas de ortografía, los primeros cordones atados sin ayuda de nadie, más tarde sus cosquilleos amorosos, sus uñas esmaltadas y luego mordisqueadas, sus primeros cubatas?

¿Dónde te escondiste para no pensar en ello?

Ahí estáis ella y tú y, entre vosotras dos, yo. Ya no puedes hacerle daño: estoy aquí.

¿Es ella quien me entrega a ti o eres tú quien extiende los brazos vacíos en mi dirección?

De pronto me encuentro cerca de tu cara, taponando el profundo agujero entre tus brazos. Hundo mi mirada de recién nacida en la tuya.

¿Quién eres?

Te marchas. De nuevo.

La siguiente vez que te veo tengo diez años.

Estoy encaramada a la ventana del tercer piso, mi vaho derrite la delicada escarcha que cubre el cristal.

La calle Champagneur está blanca.

Veo a una mujer que vacila en la acera de enfrente. Lleva un abrigo largo que ya no la resguarda.

Hay cosas que los niños son capaces de intuir, y yo, aunque no te conozco, te descubro tras ese ligero titubeo.

Cruzas la calle a grandes trancos, posando apenas la punta del pie. Un zapatero de agua.

Caminas con rapidez, te diriges hacia nosotros sin que el suelo conserve recuerdo alguno de ti.

Dejas un librito a hurtadillas en el buzón y te escabulles otra vez. Pero justo antes de desaparecer, me miras. Entonces me prometo a mí misma que algún día te alcanzaré.

El tren corre veloz en dirección a Ottawa.

Tengo veintiséis años. A mi lado, mi madre lee una revista intentando no pensar. Me gusta ojear las fotos de chicas con vestido por encima de su hombro.

Ambas tenemos asuntos pendientes en esa ciudad que no conocemos. Nos morimos de ganas por que llegue la tarde para vagar juntas y perdernos por los barrios más apartados, nuestros favoritos.

Pero a mi madre se le ocurre algo. Vamos a ir a verte. Si aún vives, has de residir en uno de esos edificios de varias plantas, cerca del canal Rideau. Desde allí nos han llegado tus últimas noticias.

No debemos telefonearte porque, de hacerlo, nos pedirás que no vayamos.

Tenemos que ir y punto.

Pero no estoy segura de que me apetezca. No eres santo de mi devoción.

Me das hasta miedo.

A fin y al cabo prefiero cuando no existes.

Mi madre sigue temiendo que la vuelvan a abandonar.

Aunque a una madre no se la abandone, ella no las tiene todas consigo y siempre debemos tratarla con mucho tacto.

Le pregunto si está segura de querer ir.

Me contesta que sí.

El día pasa y acabamos en un taxi de camino a tu casa.

Una docena de torres idénticas se despliegan hacia el cielo. En el zaguán, un portero. En la pared se suceden los apellidos de los vecinos, cada cual con el correspondiente timbre que invita a los visitantes a advertir de su presencia.

Suzanne Meloche. Ahí está tu nombre. Escrito de tu puño y letra. Una letra redonda, contenida. Puerta 560.

Aprovechando que pasa una vecina, entramos de tapadillo. De ilegales.

En el ascensor nos quedamos en silencio.

Quinto piso. Aquí es. Recorremos el pasillo, largo. Nos plantamos delante de tu puerta. Mi madre llama con los nudillos. Transcurre un tiempo. Se oyen unos pasos. Siento miedo.

Abres.

Clavo mi mirada de mujer joven en la tuya, de piedra.

Sonríes.

No vacilas, apenas se te ve sorprendida.

Deberías estarlo. La última vez que estuvimos juntas yo era una recién nacida.

Abres la puerta un poco más y entramos. Nos invitas a tomar asiento.

Mi madre y yo nos sentamos muy pegadas. Con el alma en vilo. Dispuestas a salir corriendo si hiciera falta.

Estás delante de nosotras. Debes de rondar los ochenta. Pómulos salientes, labios finos, ojos color ébano.

Te pareces a nosotras.

Entonces empiezas a hablar. Y me miras sobre todo a mí. Es a mí a quien le guiñas el ojo.

Ahí estamos las tres. Todo sucede con una naturalidad vertiginosa. Hasta tal extremo que podríamos quedarnos calladas y hojear juntas una revista para chicas.

Con una voz potente, más joven que tú, nos hablas del barrio, apacible y seguro. De los buenos vecinos, que nunca te dan la lata, y de Hilda, una vecina con la que comes de vez en cuando. Fabricas para nosotras la historia de una anciana, pero tanto tu voz como tus ojos tienen veinte años. También tu sonrisa, vivaracha y estridente.

Esas viejas palabras te protegen, vas enlazándolas unas detrás de otras mientras yo te busco en otro lugar.

El piso en el que vives es pequeñito y luminoso. Hay libros esparcidos por el suelo, como olvidados a media lectura; ellos también aguardan tu regreso.

En la cocina, el fregadero está lleno de loza sucia. Comes sola.

Si hubieses querido, habríamos venido a comer contigo de vez en cuando. Habríamos traído quiches, fruta, salmón ahumado. Mi madre se habría hecho cargo de la mesa para que no te estuvieses fatigando. Pone las mesas más bonitas del mundo. Pero nunca lo sabrás.

Ahora nos hablas de tus hermanos, uno de ellos acaba de morir. Si estás triste, no deseas que lo advirtamos.

Mi madre te dice que ha sabido de Claire, tu hermana monja. Te echas a reír. Tienes los dientes blancos y perfectamente alineados. A excepción de uno. Uno rebelde. Claire no parece suscitar tu interés, pero te hace reír.

¿Te has fijado en que las tres tenemos el mismo diente rebelde?

Luego mi madre te pregunta por qué te fuiste.

No quieres hablar del tema: ¡Ah no, eso sí que no!, hoy no.

No insiste. Nos embarga un silencio espeso que resbala por ti, impenetrable.

Te miro por última vez.

Tienes los pechos grandes. Nosotras no.

Tienes una armadura. Nosotras no.

Nosotras estamos juntas. Tú no.

No lo habremos heredado todo de ti.

Mi madre es quien decide que ya es hora de irnos. Prefiere escapar antes de que nos hagas daño. Nunca se sabe. Adiós, abuela. Me guiñas el ojo una última vez.

Nos vamos a patinar al canal. Estamos de viaje.

Hace frío. Patinamos cogidas de la mano porque se me da muy mal patinar y porque lo necesitamos. El canal es largo y está vacío, el hielo se ofrece liso ante nosotras. El frío nos invade y nos trae de vuelta a la vida.

Suena el teléfono de mi madre. Eres tú. Le pides que no vuelva a hacerlo. Le dices que no quieres volver a vernos, nunca más.

Mi madre cuelga. Ha tenido que tragarse numerosos rechazos y los tiene todos ahí, atascados en la garganta. Simplemente ha aprendido a no atragantarse con ellos.

No dice nada, pero no me suelta la mano. Nos asimos la una a la otra.

Te aborrezco. Tenía que habértelo dicho cuando te tenía delante.

En el tren me quedo frita apoyada en mi madre, más menuda que yo.

Y luego, un día, mueres.

Cinco años después. En el mismo pisito donde me asesinaste con siete guiños.

Estamos en el campo, reunidos en nuestro nido familiar. Eso que mis padres han construido y no va nada contigo. Una familia que anda todo el día pegada.

Al teléfono, Claire, esa hermana monja a quien ya no veías, nos anuncia tu fallecimiento.

Mi madre se agarra a las paredes. Sus entrañas son Hiroshima.

Al fin se ha liberado de tu ausencia.

Quizá ahora pueda llegar a ser una persona normal. Una mujer cuya madre está enterrada.

Pero la voz dulce al otro lado del teléfono nos informa de que, unos días antes de morir, redactaste un testamento para incluir nuestros nombres en él. El de mi madre y el de su hermano; también el mío y el de mi hermano...

Somos tus únicos herederos. Finalmente, nos invitas a tu casa. Nos corresponde vaciar el reducido piso donde vivías.

Acudimos a tu encuentro en medio del invierno. A través de la tormenta. Arqueólogos de una vida cotidiana opaca. ¿Quién eras?

En tu casa buscamos de rodillas en el suelo.

Tu armario. Sombreros. Vestidos. Montones de prendas de color negro.

No puedo evitar hundir la cara en las telas. El olor por lo general dice muchísimo. Pero hasta tu olor es secreto. Sutil, tenue, difícil de percibir. Una mezcla fortuita de incienso y sudor de los días sin movimiento. ¿Una nota discreta de alcohol, quizá?

En una caja de zapatos, fotos nuestras, de mi hermano y yo a todas las edades. Las guardaste. Y mi madre siguió mandándotelas año tras año. En el dorso apuntaste nuestras edades, rastros de un tiempo perdido, truncado, desaprovechado. Lo lamento por ti.

Mi madre se sienta en tu mecedora y te toca con cuidado. Pone las manos donde las pusiste tú. Adopta la cadencia de la nana que le faltó.

En el pequeño cuarto de baño hallo un pintalabios de un rojo vivo. Y varios aplicadores de kohl con que subrayabas tu mirada otorgándole intensidad. Me pinto una raya en el párpado inferior.

Mi madre da con un mueble que fabricó su padre hace mucho tiempo. Lo bajamos al coche. También se lleva la mecedora a la espalda; mi padre la ata con fuerza a la baca del coche.

Pronto nos marcharemos. Estoy en tu cuarto. Junto a la ventana veo una plantita que descansa contra el cristal como si la claridad la aspirase.

Los libros se amontonan a los pies de la cama. Leo varios pasajes al azar, súbitamente ávida de tus huellas.

Entre dos ensayos sobre el zazen budista, encuentro una carpeta de cartón amarillenta.

En su interior hay varias cartas. Poemas. Recortes de periódico.

Una mina de oro que escondo en el fondo del bolso como una ladrona.

Nos vamos. Me meto en el bolsillo un ejemplar sobado de Así habló Zaratustra.

Al salir cerramos tu puerta. Para siempre.

Circulamos despacio en medio de la tormenta. En el techo, tu mecedora corta el aire valerosa. Aún no lo sé, pero en ella acunaré a mis hijos.

Hojeo a Nietzsche, amarilleado por el tiempo. Entre las páginas, un artículo de prensa plastificado.

La foto de un autobús en llamas.

1961, Alabama.

En negrita: «Freedom riders, political protest against segregation».

Alrededor del autobús, conmocionados, jóvenes negros y blancos que han sobrevivido al fuego. Veo a una mujer de rodillas. Se parece a mí.

Tenías que morir para que empezase a interesarme por ti.

Para que de fantasma pasases a ser una mujer. Sigues sin caerme bien.

Pero espérame. Ya llego.

Los muertos somos nosotros. No cabe la menor duda de que existe un vínculo misterioso que hace que nuestra vida se nutra de la suya.

GEORGE SAND

No caemos del cielo, brotamos en un árbol genealógico.

NANCY HOUSTON

A mi madre,

a mi hija

1930-1946

*

Basse-ville, Ottawa. LeBreton Flats.

Las desconchadas casitas se alzan con la cabeza gacha, suenan las campanas en la iglesia de Sainte-Anne y los hombres regresan de la fábrica, las manos pesadas y el estómago vacío.

Hace calor y huele a tierra mojada.

El río se desborda. Resulta que esta vez ha llegado hasta el cementerio mismo. El agua pasa por encima de las lápidas. El río se sale del lecho, se traga las patas de los rebaños y los pasos apresurados, corre en pos de todo cuanto se mueve, despierta a los muertos. Te preguntas si los ataúdes son impermeables. E imaginas a los muertos nadando a braza.

Eres altísima, tienes unas piernas como zancos, ojos que te comen la cara y un flequillo trasquilado que se te entrevera con las pestañas.

Te oculta esa frente abombada que tienes. A tu madre le parece que tu cerebro quiere salirse de su sitio y lo contiene como buenamente puede. Te corta el pelo en forma de tapa. Si fuera posible, te lo dejaría por la boca. Así, a falta de controlar tus pensamientos, filtraría tus palabras.

El agua te roza los pies, enfundados en tus bonitos zapatos de charol, y se te calan los leotardos blancos. Te entran ganas de probarla para ver si sabe a muerte. Mojas un dedo en ella y te lo llevas a la boca.

Está visto que a los franceses no les molesta ver a sus muertos mojados. Esa es la razón por la que el cementerio francés ha sido construido cerca del río. Los ingleses, en cambio, nunca lo habrían consentido.

No sabe a nada. Menudo chasco.

«Catch it! Catch it!»

Te vuelves. Al otro lado de la calle, un grupo de niños corre tras una rata.

«¡Go Claire, vamos!». Arrastras a tu hermana pequeña tras ellos.

Cruzas la calle, el agua te llega a la pantorrilla. No oyes a tu madre, que te está llamando, que una vez más trata de retenerte. Que no pierde la esperanza de conseguirlo algún día.

Caminas a zancadas, el semblante serio. Entras en guerra. Te tiras al suelo boca abajo y apresas la rata con ambas manos, sujetándola con fuerza, y la esgrimes como un trofeo, con mirada penetrante y expresión animal. «Got it!».

Tu hermana Claire se te queda mirando impresionada. Les plantas cara a los ingleses con tu rata entre las manos y tu vestidito manchado. Los miras de hito en hito, desafiante.

Tienes cuatro años.

La misa empieza dentro de cinco minutos.

Te has puesto las bragas perdidas de barro.

Miras por la ventana de tu cuarto. La gente se mete perezosamente en la iglesia que hace esquina. Todo el mundo viste ropa limpia y bien planchada hasta las rodillas.

De ahí para abajo, todo está gris y empapado.

«¡Suzanne, espabila!»

Claudia, tu madre, te llama desde el piso inferior. Terminas de ponerte la blusa blanca y desciendes.

Madeleine, Paul, Pierre, Monique y Claire aguardan limpios y obedientes junto a la puerta. Tu madre, flaca y macilenta, está sentada y te mira de arriba abajo con severidad.

Ha renunciado a las palabras, ya ni siquiera se molesta en buscarlas. Se refugia en esa mirada afilada. La misma que te escruta y te condena hasta lo más hondo de las entrañas. Tú la rehúyes, la pasas por alto.

El barro ha empezado a secársete en las bragas, te escuece, pero no lo dejas traslucir.

Tus hermanos ayudan a tu madre a levantarse y salís.

Al pasar junto al viejo piano, acaricias las notas con la yema de los dedos, les quitas el polvo. Tu madre te pilla haciéndolo: no os está permitido tocarlo. Te disculpas con una voz clara.

Siempre hablas con ese vozarrón. Incluso cuando musitas. No sabes cómo suavizar las cosas, te atraviesan la garganta como un chorro brutal y preciso, en forma de diamante o de flecha.

Es un buen piano. Un Heintzman, de madera. El vientre está decorado de grabados, líneas ondulantes que se persiguen y se arremolinan sin llegar a tocarse.

Entró en tu casa hace doce años. A Claudia le gusta. Lo tocaba siendo adolescente. Su tía le había enseñado sus escalas. A tu madre estas se le antojaban más musicales que muchos fragmentos y las encadenaba con auténtica fruición. Se habría conformado con no tocar otra cosa.

Que la presión de sus finos dedos hiciese brotar aquellos sonidos apasionados que se adueñaban del espacio la conmovía muchísimo. Le gustaba tocar las teclas del piano, le daban cierto poder. Al hacerlo se sentía más viva que nunca.

Más adelante tomó clases de piano con una señora que se ponía unos vestidos preciosos de flores y medias finas en vez de leotardos de punto.

Con ella, Claudia se descalzaba cuando tocaba para sentir el frío seco de los pedales en la planta de los pies.

Tocaba Chopin, porque su música recuerda al mar.

Tenía talento.

Después conoció a Achille. Él era profesor, sabía miles de cosas, pero hablaba muy poco de ellas. Tenía esa clase de presencia que deja huella y sigue percibiéndose minutos después de que la persona se haya ido. Claudia sentía deseos de flotar en su estela, de bañarse en aquello que rebosaba de él.

Contrajeron matrimonio y encontraron la casa grande de la calle Cambridge, en el barrio obrero de Ottawa. Estaban frente a la iglesia, lo cual resultaba práctico.

Claudia quiso que su piano la siguiera. El propio Achille lo cargó por ella hasta la casa, donde escogieron un sitio bonito para que Claudia se instalara como una reina. Pero Claudia tuvo un primer hijo y jamás volvió a sentarse al piano.

Cuando Achille le pedía que tocara, ella sonreía para sus adentros. Con una sonrisa huidiza.

A pesar de todo, un día le explicó que sencillamente no recordaba cómo hacerlo.

Pero al ver que Achille seguía esperando y que le era imposible escapar de él, le contó que había olvidado cómo tocar las notas porque ya no tenía nada que ofrecer. Sentía que estas iban a chocar con las paredes y el techo y a estrellarse contra el suelo.

Achille, sereno, le respondió con dulzura que bastaría con abrir las ventanas.

Claudia lo amó y lloró un poco; así y todo, nunca volvió a tocar.

Hoy el piano sigue presidiendo el salón. Cría polvo y eso la pone de los nervios.

Una noche la descubriste limpiándolo. Lo frotaba obstinadamente con un paño. Como si todo él fuese una mancha.

Antes solías acompañar a tu madre a la peluquería todos los sábados. Era vuestra salida. Mientras a ella, animada como pocas veces, le rizaban la melena, tú hacías cola delante del teletipo, una maquinita a priori banal que sin embargo permitía a los pobres hacerse ricos. En ella se leía la cotización actual de las acciones con un minuto de diferencia. Entre dos señoras con la permanente había una maquinita conectada a Wall Street.

Eso te tenía impresionada.

Como todo hijo de vecino, tu padre especulaba. Tras apuntarte minuciosamente las cifras en el hueco de la palma, llamabas a casa y se las comunicabas.

Por lo general, al cabo de varios días hacían su entrada en casa un nuevo horno, un frigorífico, una vajilla; todos comprados a plazos.

Os estaba permitido ser ricos. Como a todo hijo de vecino.

Antes compartías habitación con tus hermanas. Teníais vuestros rituales, vuestros secretos, vuestra cueva.

Te gustaba dormir desnuda haciendo la estrella, con las piernas y los brazos separados en el espacio, mientras al otro lado de la pared los chicos se peleaban y, después, roncaban.

Antes, tu padre siempre te compraba un par de zapatos nuevos a principios de año.

Durante la semana siguiente, caminabas admirándolos, con el cuello inclinado, sin levantar los ojos del lustre de tus nuevos pies.

Luego llegó la crisis.

Tu madre fue a la peluquería una o dos veces más, pero te prohibió que consultases el teletipo. Nadie daba ya muestras de interesarse por la cotización de la bolsa, y la fila, antaño bulliciosa, se había disuelto de golpe.

Ya no pintabas nada en la peluquería, no tenías misión alguna, y el reflejo de tu madre en el espejo, bajo las manos de la peluquera, enmudeció.

Tuviste que arrastrar el colchón hasta el cuarto de los chicos.

Ahora dormíais apretujados unos sobre otros; los secretos se habían evaporado, y los olores, entremezclado.

Un extraño ocupaba tu cuarto. Vosotros lo llamabais el «inquilino». Así lo ordenaba el Gobierno. Había que dejar una habitación libre para los vagabundos. El inquilino se había quedado sin casa y ahora lo rodeaban tu espacio, tu luz y tus recuerdos. No te gustaba. Era pobre y te había arrebatado el sitio.

Después dejaron de regalarte zapatos nuevos. A principios de año tu madre limpió el par desgastado de tu hermana y tú lo heredaste.

Fue entonces cuando levantaste la cabeza. Cuando empezaste a otear el horizonte.

Claudia está terminando de plancharte la falda. Tú esperas sentada en una silla, en bragas, ensimismada observando los movimientos que hace tu barriga. El hambre aparece en ella a oleadas. Nada y, luego, un túnel vacío que se crea entre el ombligo y la garganta.

—Hala, ponte esto y vamos.

Coges la falda azul. Tu madre ha marcado los pliegues, la ha planchado en forma de abanico. El resultado es hermoso. Te la pones y giras sobre ti misma. Eres el viento.

En el salón parroquial de la iglesia han puesto varias mesas.

Las familias del barrio se han sentado ante estas y aguardan pacientemente un plato de sopa.

Te sientes como si estuvieras en un restaurante y te esfuerzas por mantenerte muy tiesa, como corresponde a la ropa que llevas.

Estás impaciente. Te gusta comer.

Reconoces a casi todas las familias en derredor. Van muy arregladas. Más que de costumbre. No lo hacen para disimular el hambre. No, solo para recibirla con dignidad. Para dejarle bien claro que no se le teme.

Así y todo, el sonido de los cuerpos hambrientos alimentándose al fin delata la precariedad del momento. Bajo las telas inmaculadas todo el mundo pende de un hilo.

No hay trabajo. Las tiendas están desiertas; los bancos, cerrados.

Los bancos de los parques y las bibliotecas se llenan.

Son los dos polos de los nuevos parados.

En cierta ocasión, al ir a por una enciclopedia para un trabajo de la escuela, rodeas a un nutrido grupo de hombres refugiados en la lectura. Te quedas mirando a uno de ellos. Luce una barba desaliñada y no aparta sus ojos azules de las palabras. Nada podría interponerse entre él y lo que está leyendo. Se aferra a ello igual que un lobo a su presa. Tanto que casi sale sangre. Ya no se trata de un refugio, sino de un salvavidas.

Tu mirada se desliza por las largas piernas hasta los pies, descalzos, envueltos en papel de periódico. Apuestas a que antes de escoger las páginas para resguardarse las ha leído con la misma precisión violenta. Sabe sobre qué palabras pisa.

«Creemos que las principales causas de la crisis son de orden moral y que solo volviendo a la mentalidad cristiana pondremos remedio a la situación».

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN SOCIAL (1933)

El padre Bisson tiene una sola ceja y siempre has sentido deseos de tocarla. Parece suave.

Hace tanto calor dentro de la iglesia que se le perla de gotas con las que podría hacerse un bonito collar.

Te quedas mirando el cuello enjuto de tu madre y te la imaginas llevándolo, con los dos huesecitos de la clavícula a modo de perchero. Su cuello, cansado a fuerza de tenerlo inclinado a todas horas. De mirar lo que se lava y no lo que emprende el vuelo.

Te remueves en la bancada de madera y esta cruje. Ante vosotros, el cura se dirige con convicción a los feligreses: «Debemos lograr una recuperación económica que dé trabajo a todos nuestros obreros y parados. Es cierto que si el afán con que rezamos y la paciencia con que sobrellevamos el calor y la fatiga bastasen para ayudarnos a conseguir tales cambios, no cabe la menor duda de que nuestros deseos se cumplirían, pero también hace falta transformar nuestra vida para que esta sea generosa de manera más constante, y que el pecado mortal, que tanto se repite y tan poco se lamenta, no acabe destruyendo la mayor parte de los bonitos gestos de un día».

Tienes siete años. Según el derecho canónico, es la edad de la discreción y debes confesarte al menos una vez al año.

El interior de la caja esa está oscuro. Huele a madera húmeda, es confortable. Tomas asiento. Por fin te ha llegado la vez. Llevas varios años observando la larga fila que se forma delante del confesionario; los cuerpos alineados, inmóviles.

Siempre te ha parecido que contaban una historia diferente mientras esperaban ahí. Como si ya se sintiesen escrutados, espiados.

Has estado dándole vueltas a lo que podías contar. Es tu primera vez. Necesitas que se acuerde de ti. Que esté ansioso por volver a verte.

Entras en la caja. Cierras los ojos y te tragas el aire caliente que te envuelve. Engulles los vicios de los cuerpos anteriores. Un chute de defectos.

Te toca. Ante ti, delgadas rendijas por las que se cuela un atisbo de luz en el que adivinas a tu interlocutor.

Te dice que te escucha.

Deseas prolongar ese momento.

Te repite que te escucha. Te llama «hija».

No encuentras las palabras que te habías preparado, así que te levantas.

Cómo te gustaría que se acordase de ti...

Te entra calor. Te aproximas a la celosía y la escudriñas en busca del hombre.

Entonces sacas la lengua y la pasas lentamente por los orificios. Buscas un camino que te conduzca a él, hacia la luz. Dejas restos de saliva en la madera barnizada. Deslizas la lengua despacio por cada una de las rendijas, y él, al otro lado, se queda en silencio.

Sales del confesionario con una astilla entre los dientes.

Te sientes ligera. No te olvidará.

Ya no queda combustible para circular en coche.

Achille ata el suyo a sus dos caballos. Los usará de motor.

La idea no es suya, se ha extendido por todo el país y se la llama irónicamente Bennet buggy, algo así como la calesa Bennet, por el apellido del primer ministro canadiense, Robert Bedford Bennett, que contribuye a la parálisis del país.

Todas las noches tu padre regresa a las tantas en la Bennett buggy.

Duermes entre Monique y Claire, que habla en sueños. En un idioma peculiar que se asemeja al latín. Para hacerla callar, le metes un pedazo de sábana en la boca.

Claire tiene cinco años. A los dieciocho se hará monja, quedará ligada a Dios de por vida.

Oyes los cascos de los caballos abajo. Es Achille, tu padre, ha vuelto a casa. Ha perdido su trabajo por culpa de la crisis. Ahora es empleado «ilusorio»: un empleo que el Gobierno se ha sacado de la manga para contrarrestar el paro y evitar así que los hombres lloren o duerman en la biblioteca. Para impedir que sufran una sobredosis de tiempo libre.

Achille vuelve más cansado que antes. Le gustaba sentirse útil, pero los empleos ilusorios, pese a que cambian a diario, siguen siendo vanos.

Hoy se ha pasado el día cogiendo dientes de león. Se trata de una mala hierba, crece a mansalva por todas partes: ideal para mantener ocupados a los hombres durante varias semanas.

Achille ha tenido que arrancar cinco mil de cuajo. Se ha paseado por toda la ciudad aguzando el ojo en busca de flores amarillas. Como para volverse loco y ver manchas doradas por doquier. Le han salido ampollas en las manos. Ha cobrado ocho centavos por el trabajo realizado. No es un parado. Se ha ganado el jornal.

A Achille le gustaba ser profesor.

Quieres a Achille.

Oyes cómo desengancha los dos caballos del coche y te precipitas escaleras abajo para abalanzarte sobre él.