15,99 €

Mehr erfahren.

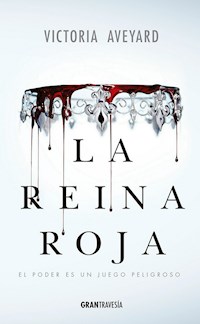

- Herausgeber: Océano Gran Travesía

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Reina Roja

- Sprache: Spanisch

Una imaginativa novela de magia, fantasía e intriga dirigida a los jóvenes. Aún antes de su aparición, los derechos cinematográficos de esta novela fueron comprados por los Estudios Universal. Ambientada en un reino imaginario, esta novela nos muestra a una sociedad dividida por el color de la sangre. Por un lado está la gente común que tiene sangre roja; por el otro tenemos a aquellos que poseen sangre plateada y que tienen habilidades sobrenaturales. Estos últimos forman una élite cerrada y llena de privilegios. La protagonista es Mare, una chica de sangre roja que sobrevive en medio de la pobreza realizando pequeños robos. Cierto día, el azar la lleva a la corte. Allí demuestra tener poderes especiales, los cuales resultan insólitos para alguien del pueblo. Ello la convierte en una anomalía que llama la atención del mismísimo rey. Éste desea aprovechar en su beneficio los poderes de la joven y la hace pasar por una princesa, quien supuestamente se casará con uno de sus hijos. Una vez en la corte, Mare se convierte en parte del mundo de plata y, de manera secreta, ayuda a la Guardia Escarlata, un grupo que prepara una rebelión.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 599

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

A mamá, papá y Morgan, que querían saber qué pasó

después, a pesar de que ni siquiera yo lo sabía.

UNO

Odio el Primer Viernes. La aldea se llena de gente, y ahora, en pleno calor del verano, eso es lo último que uno necesita. Desde el lugar donde estoy sentada en la sombra, la cosa no es tan grave aunque el mal olor de los cuerpos, sudorosos por el trabajo de la mañana, basta para horrorizar a cualquiera. El aire vibra de calor y humedad, y hasta los charcos de la tormenta de ayer están calientes, con remolinos veteados de aceite y grasa.

El mercado se vacía; todo el mundo cierra su puesto por hoy. Los comerciantes están abrumados y distraídos, y a mí me resulta fácil robar todas las mercancías que quiera. Para cuando termino, mis bolsillos están repletos de baratijas y tengo una manzana para el camino. Nada mal para unos minutos de trabajo. Mientras la multitud prosigue, yo me dejo llevar por la corriente humana. Mis manos vuelan como flechas, siempre en movimientos rápidos y fugaces. Unos billetes de la bolsa de un hombre, una pulsera de la mano de una mujer: nada muy llamativo. Los lugareños están demasiado ocupados arrastrando los pies para notar que hay una carterista entre ellos.

Las construcciones altas y espigadas a las que la aldea debe su nombre (Los Pilotes, qué original) se elevan a nuestro alrededor, tres metros por encima del terreno lodoso. En la primavera los bajíos se cubren de agua pero estamos en agosto, cuando la insolación y la deshidratación arrasan con el pueblo. Casi todos esperan anhelantes el Primer Viernes, día en el que las clases y el trabajo terminan temprano. Pero yo no. Preferiría estar en la escuela, sin aprender nada, en un salón lleno de jóvenes.

Esto no quiere decir que vaya a estar mucho tiempo ahí. Estoy a punto de cumplir dieciocho años y cuando eso ocurra tendré que alistarme. No soy aprendiz ni tengo trabajo, así que me mandarán a la guerra, como a los demás holgazanes. No es de sorprender que no haya empleo; todo hombre, mujer y niño quiere evitar el ejército.

Mis hermanos partieron a la guerra cuando cumplieron dieciocho, y los tres fueron enviados a combatir a los Lacustres. Sólo Shade sabe escribir medianamente bien y me manda cartas cuando puede. De los otros dos, Bree y Tramy, no he sabido nada desde hace más de un año. Pero no recibir noticias es una buena señal. Las familias pueden pasarse años sin saber nada y un día hallar a sus hijos e hijas esperando en la puerta, con un permiso para quedarse, o felizmente dados de baja. Aunque lo común es recibir una carta en papel grueso con el sello real debajo de un agradecimiento escueto por haber entregado la vida de tu hijo. A veces hasta se reciben botones de su uniforme roto y desgarrado.

Yo tenía trece años cuando Bree se fue. Me besó en la mejilla y me regaló unos aretes para que los compartiera con mi hermana menor, Gisa. Eran unas cuentas de vidrio del tenue color rosa del atardecer. Nosotras mismas nos agujereamos las orejas esa noche. Tramy y Shade siguieron la tradición al marcharse. Ahora Gisa y yo tenemos engastadas en una oreja tres piedras que nos recuerdan que nuestros hermanos combaten en algún lugar. Yo no creí que tuvieran que irse hasta que apareció el legionario con su brillante armadura y se los llevó, uno tras otro. Este otoño vendrá por mí. Ya empecé a ahorrar (y a robar) para poder comprar unos aretes para Gisa cuando me vaya.

“No pienses en eso”. Esto es lo que mamá dice siempre, sobre el ejército, sobre mis hermanos, sobre cualquier cosa: Qué buen consejo, mamá.

Calle abajo, en el cruce de las veredas del Molino y el Caminante, la muchedumbre aumenta y más vecinos se suman a la marcha. Un grupo de chiquillos, ladrones en ciernes, revolotean entre el gentío con dedos pegajosos y escrutadores. Son demasiado jóvenes para ser buenos en esto, y los agentes de seguridad intervienen en el acto.

Una leve presión en la cintura me hace voltear, por instinto. Atrapo la mano lo bastante torpe para querer robarme, y la aprieto para que el diablillo no pueda huir. Pero en vez de un chico escuálido, veo frente a mí un rostro con una sonrisita de suficiencia.

Kilorn Warren: aprendiz de pescador, huérfano de guerra y tal vez mi único amigo de verdad. De niños nos molíamos a palos, pero ahora que somos mayores (y que él es treinta centímetros más alto que yo) trato de evitar peleas. Supongo que él puede serme útil. Para alcanzar repisas elevadas, por ejemplo.

—Eres cada vez más rápida —me dice riendo, mientras se libra de mi mano.

—O tú más lento.

Entorna los ojos y me arrebata la manzana.

—¿Esperamos a Gisa? —pregunta y muerde el fruto.

—No, ella tiene permiso para trabajar hoy.

—En marcha entonces, o nos perderemos el espectáculo.

—¡Y eso sí que sería una tragedia!

—¡Ya, ya, Mare…! —dice, y sacude frente a mí su dedo—. Se supone que esto es para divertirnos.

—Se supone que es para intimidarnos, bobo.

Pero él parte a grandes zancadas, lo que casi me obliga a trotar para seguirle el paso. Camina en zigzag, tambaleante. “Piernas de marinero”, las llama, aunque nunca ha estado en el mar. Pero largas horas en el bote de su maestro, incluso en el río, deben haberle servido para algo.

Igual que mi papá, el de Kilorn fue enviado a la guerra, pero mientras que el mío volvió sin una pierna y un pulmón, el señor Warren regresó en una caja de zapatos. La madre de Kilorn desapareció entonces, dejando que su hijo se las arreglara como pudiera. Él estuvo a punto de morir de hambre, pero seguía buscándome para pelear conmigo. Yo le daba de comer, para no verme obligada a maltratar a un costal de huesos, y ahora, diez años más tarde, aquí sigue. Por lo menos es aprendiz y no tendrá que hacer frente a la guerra.

Llegamos al pie de la colina, donde la multitud es más numerosa, y empuja y da codazos por doquier. Asistir al Primer Viernes es obligatorio, salvo que, como mi hermana, seas un “trabajador esencial”. Como si bordar seda fuera esencial. Pero los Plateados adoran su seda, ¿no? Hasta los agentes de seguridad, al menos unos cuantos, pueden ser sobornados con los paños que mi hermana confecciona, aunque yo no sé nada de ese negocio.

Las sombras en torno nuestro aumentan mientras ascendemos por los peldaños de piedra hacia la cumbre de la colina. Kilorn los sube de dos en dos, casi me deja atrás, pero se detiene a esperarme. Me mira con su sonrisa de suficiencia, y hace juguetear sus ojos color verde botella.

—A veces olvido que tienes piernas de niño.

—Eso es mejor que tener su cerebro —afirmo, y le doy una ligera bofetada al pasar.

Su risa me sigue escalones arriba.

—Estás más gruñona que de costumbre.

—Es que no soporto esta cosa.

—Lo sé —murmura, solemne esta vez.

Cuando llegamos a la plaza, el sol arde en lo alto. Construido hace diez años, este ruedo es posiblemente la estructura más grande de Los Pilotes. No es nada comparado con los descomunales recintos de las ciudades, pero los elevados arcos de acero, los miles de metros de concreto, bastan para dejar sin respiración a una aldeana.

Hay agentes de seguridad por todas partes; sus uniformes color negro y plata sobresalen entre el gentío. Hoy es el Primer Viernes y ellos ansían ver qué sucederá. Portan armas o pistolas pequeñas, aunque no las necesitan. Como siempre, son Plateados, y los Plateados no tienen nada que temer de nosotros, los Rojos. Todos lo sabemos. No somos iguales, aunque lo parezca. Lo único que nos distingue de ellos, al menos en principio, es que son muy altos. En cambio, nuestras espaldas están vencidas por el trabajo, la esperanza inútil y la desilusión inevitable por nuestra suerte en la vida.

En la plaza descubierta hace tanto calor como afuera y Kilorn, siempre vigilante, me lleva a la sombra. Aquí no hay asientos, sólo largas gradas de concreto, pero, arriba, los pocos Plateados nobles disfrutan de palcos frescos y confortables. Disponen de bebidas, comida, hielo, aun en pleno verano, sillas almohadilladas, luz eléctrica y otras comodidades de las que yo no disfrutaré nunca. Pero esto les tiene completamente sin cuidado y en cambio se quejan de las “malas condiciones”. Yo les daría una mala condición si pudiera… A nosotros lo único que nos dan son bancas duras y ruidosas pantallas de video, con un brillo y un volumen casi insoportables.

—Te apuesto un día de salario a que hoy ganará otro coloso —dice Kilorn, y arroja al ruedo el corazón de la manzana.

—Nada de apuestas —replico en el acto. Muchos Rojos se juegan sus ingresos en las peleas a la espera de obtener algo que les ayude a pasar otra semana. Pero yo no, ni siquiera con Kilorn. Es más fácil rasgar la bolsa del corredor de apuestas que intentar conseguir dinero de esa forma—. No deberías malgastar tu salario.

—No lo malgasto si acierto. Un coloso siempre le da una paliza a alguien.

Los colosos suelen participar en, al menos, la mitad de las peleas, dueños de más habilidades para el combate que casi cualquier otro Plateado. Usar su fuerza sobrehumana para tratar a los demás como muñecos parece ser una diversión para ellos.

—¿Y el otro? —pienso en la gran variedad de Plateados que podría aparecer: telquis, raudos, ninfos, verdosos, caimanes, todos ellos de aspecto aterrador.

—No sé. Ojalá sea bueno. Un poco de distracción no me vendría nada mal.

En realidad Kilorn y yo no estamos de acuerdo en lo que llamo las Farsas Plateadas. A mí no me gusta ver a dos luchadores hacerse pedazos, pero a él le fascina. “Que se acaben entre ellos”, dice. “No son de los nuestros”.

No comprende el propósito de estos espectáculos. No son un mero entretenimiento para dar un respiro a los Rojos en su trabajo agotador. Son mensajes fríos y calculados. Sólo los Plateados pueden luchar en las plazas porque únicamente un Plateado puede sobrevivir a ellas. Combaten para exhibir su fuerza y su poder. “Ustedes no son dignos rivales. Nosotros somos mejores. Somos dioses”. Esto está escrito en cada golpe sobrehumano que los luchadores asestan.

Y no les falta razón. El mes pasado vi a un raudo pelear contra un telqui, y aunque aquél era más rápido que el rayo, el telqui lo paró en seco. Con sólo el poder de su mente, lo elevó sobre el suelo. El raudo empezó a ahogarse; era como si el otro lo tuviera agarrado de la garganta con una mano invisible. Cuando la cara del raudo se amorató, pararon la pelea. Kilorn gritó de emoción; había apostado por el telqui.

—¡Damas y caballeros, Plateados y Rojos! Bienvenidos al Primer Viernes, la Gesta de Agosto.

La voz del locutor resuena en la plaza, amplificada por las paredes. Como de costumbre, parece aburrido, y no lo culpo.

Antes, las Gestas no eran combates sino ejecuciones. Prisioneros y enemigos del Estado eran llevados a Arcón, la capital, y eran ejecutados frente a una turba de Plateados. Supongo que esto les agrada, y fue así como se iniciaron las peleas. No para matar, sino para entretener. Más tarde se volvieron Gestas y se extendieron a otras ciudades, a diferentes plazas y audiencias. Luego se admitió a los Rojos, limitados a los peores asientos. Poco después, los Plateados construyeron plazas en todas partes, hasta en aldeas como Los Pilotes, y la asistencia, antes una dádiva, se volvió una condena. Mi hermano Shade dice que esto se debe a que las ciudades con plazas registraron una notoria reducción de fechorías y protestas Rojas, incluso de los pocos actos de rebeldía. Ahora los Plateados ya no tienen que usar la ejecución ni las legiones y ni siquiera la Seguridad para mantener el orden: dos luchadores pueden atemorizarnos con igual facilidad.

Hoy, los dos implicados honran a su gremio. Al primero en salir a la blanca arena se le anuncia como Cantos Carros, un Plateado de Harbor Bay, situado al este. Nadie tiene que decirme que es un coloso. La pantalla de video da una imagen clara del guerrero que tiene brazos como troncos: nudosos, nervudos, tensos. Cuando sonríe, veo que su dentadura está rota o perdida. Tal vez de niño tuvo problemas con el cepillo de dientes.

Junto a mí, Kilorn vitorea, y los demás lugareños rugen con él. Un agente de seguridad arroja un pan a los más escandalosos para que se lo disputen. A mi izquierda, otro le tiende una ficha amarilla a un niño vociferante. Fichas lec: raciones extra de electricidad. Todo para hacernos aplaudir, para hacernos gritar, para obligarnos a ver, incluso si no queremos hacerlo.

—¡No se oye! —el locutor arrastra las palabras e imprime en su voz todo el entusiasmo del que es capaz—. ¡Y aquí tenemos a su enemigo, llegado directamente de la capital, Sansón Merandus!

Éste bien podría ser el segundogénito de un segundogénito que trata de ganar renombre en la liza. Es pálido y enclenque junto a ese monumento de músculos en forma humana, pero su armadura de acero azul es fina y reluciente. Aunque debería tener miedo, luce extrañamente sereno.

Su apellido me suena familiar, pero eso no es raro. Muchos Plateados pertenecen a familias famosas, llamadas Casas, compuestas por docenas de miembros. La familia dominante en nuestra región, Valle Primordial, es la Casa de Welle, aunque yo no he visto jamás al gobernador Welle. No la visita más de una o dos veces al año y por ningún motivo se rebajaría a entrar en una aldea Roja como la mía. Una vez vi su navío, de líneas elegantes y banderas verdes y doradas. Él es un verdoso y cuando pasó, los árboles de la orilla crecieron y de la tierra brotaron flores. Esto me pareció bonito hasta que uno de los chicos mayores lanzó piedras contra su nave. Las piedras cayeron al río sin causar daño, pero el chico fue torturado en el cepo.

—Ganará el coloso.

Kilorn arruga la frente mientras contempla al luchador insignificante.

—Yo no estaría tan seguro. ¿Sabes cuál es la fortaleza de Sansón?

—Eso qué importa, de todas formas va a perder —replico con sorna y observo.

El llamado usual retumba en la plaza. Muchos se ponen de pie, ansiosos, pero yo permanezco sentada, en señal de muda protesta. Aunque parezco tranquila, ardo en cólera. En cólera y envidia. “Somos dioses”: resuena una y otra vez en mi cabeza.

—¡Luchadores, a sus puestos!

Ellos obedecen y se plantan en extremos contrarios de la plaza. En estas peleas no se permiten armas de fuego, así que Cantos saca una espada corta y ancha; dudo que la necesite. Sansón no empuña arma alguna, sólo mueve nerviosamente los dedos a sus costados.

Una señal eléctrica, un zumbido grave, cruza el recinto. Aborrezco esta parte. El sonido vibra en mis dientes, en mis huesos, palpita hasta hacerme pensar que algo podría romperse. Termina abruptamente con un repiqueteo chirriante. Allá vamos. Exhalo.

De inmediato, esto parece un baño de sangre. Cantos embiste como un toro, levantando arena a su paso. Sansón intenta eludirlo, usa el hombro para esquivarlo, pero el coloso es ágil. Lo prende de una pierna y lo arroja por la plaza como si estuviera hecho de plumas. Los vítores acallan el rugido de dolor de Sansón al chocar contra la pared de cemento, pero es visible en su rostro. Antes de que pueda levantarse, Cantos ya está sobre él y lo lanza al cielo. Azota contra la arena un montón de lo que sólo pueden ser huesos rotos, pero Sansón se pone de pie nuevamente.

—¿Es un saco de boxeo? —pregunta Kilorn entre risas—. ¡Acaba con él, Cantos!

A Kilorn no le interesan unos minutos extra de diversión. No grita por eso. De veras quiere ver sangre, la sangre de un Plateado, sangre plateada que manche la plaza. No importa que esa sangre sea todo lo que nosotros no somos, todo lo que no podemos ser, todo lo que queremos. Él sólo necesita verla para creer que ellos son realmente humanos, que pueden ser lastimados y vencidos. Pero yo sé que no es así. Su sangre es una amenaza, una advertencia, un presagio. No somos iguales, y no lo seremos nunca.

No lo defraudan. Desde los palcos es posible ver el líquido metálico y tornasolado que mana de la boca de Sansón. El sol de verano se refleja en él como en un espejo de agua, y pinta un canal que baja por el cuello del campeón hasta su armadura.

Esto es lo que divide de verdad a Rojos y Plateados: el color de nuestra sangre. Por algún motivo, esta simple diferencia a ellos los vuelve más fuertes, más listos, mejores que nosotros.

Sansón escupe, proyecta en el ruedo un rayo de sangre plateada. A diez metros de él, Cantos empuña su espada y se dispone a terminar con esto.

—Pobre tonto —murmullo.

Parece que Kilorn está en lo cierto. Un simple saco de boxeo.

Cantos avanza pesadamente por la arena con la espada en alto y los ojos encendidos. Pero se congela a medio camino y su armadura suena debido a la súbita pausa. Desde el centro del ruedo, el guerrero sangrante le arroja una mirada que cimbra.

Sansón truena los dedos y Cantos camina, en sincronía perfecta con los movimientos del alfeñique. Anda boquiabierto, como si se hubiese vuelto torpe o bruto. Como si hubiera perdido la razón.

Yo no puedo creer lo que ven mis ojos.

Un silencio de muerte recorre la plaza mientras miramos sin comprender la escena que se desarrolla bajo nosotros. Ni siquiera Kilorn habla.

—Un susurro… —suelto yo.

Nunca había visto uno en la plaza; dudo que alguien lo haya hecho. Los susurros son raros, peligrosos y efectivos, incluso entre los Plateados, incluso en la capital. Los rumores sobre ellos varían, pero todo se reduce a algo simple y estremecedor: pueden entrar en tu cabeza, leer tus pensamientos y controlar tu mente. Y eso es justo lo que Sansón hace en este instante, se abre paso con sus murmuraciones a través de la armadura y los músculos de Cantos hasta su indefenso cerebro.

Cantos alza la espada con mano temblorosa. Intenta resistirse al poder de Sansón. Pero fuerte como es, su mente no puede luchar contra el enemigo.

Otro giro de la mano de Sansón y la sangre plateada salpica la arena justo cuando, atravesando su propia armadura, Cantos hunde la espada en su propio vientre. Pese a que estoy en los asientos más altos, puedo oír el horrible chapoteo del metal que traspasa la carne.

Mientras la sangre de Cantos mana a borbotones, resuenan exclamaciones en el ruedo. Nunca habíamos visto tanta sangre en este lugar.

Se encienden luces azules que bañan la plaza con un brillo fantasmal y señalan el final del encuentro. Varios sanadores Plateados atraviesan la plaza corriendo, y se precipitan sobre el caído Cantos. No está previsto que los Plateados mueran aquí. Se supone que deben pelear con valentía, hacer gala de sus habilidades y dar un buen espectáculo, pero no morir. Después de todo, no son Rojos.

Los agentes proceden con una rapidez inaudita. Algunos son raudos, y su figura imprecisa se agita de un lado a otro mientras nos sacan en manada. No quieren que estemos presentes si el vencido expira en la plaza. Entre tanto, Sansón abandona la plaza con aire resuelto, como un titán. Su mirada tropieza con el cuerpo de Cantos y yo espero que se muestre arrepentido. En cambio, exhibe un rostro indiferente, glacial, inexpresivo. Este combate no fue nada para él. Nosotros no somos nada para él.

En la escuela aprendimos acerca del mundo anterior a éste, el mundo de los ángeles y los dioses que vivían en el cielo y gobernaban la Tierra con amor y bondad. Algunos dicen que son sólo leyendas, pero yo no lo creo.

Los dioses aún nos dominan, han descendido de las estrellas y no les queda ni un ápice de bondad.

DOS

Nuestra casa es pequeña, incluso para los estándares de Los Pilotes, pero al menos tenemos una buena vista. Antes de que lo hirieran durante uno de sus permisos en el ejército, papá la construyó de tal forma que quedara en lo alto y pudiéramos ver el otro lado del río. Aun en medio de la neblina del verano es posible divisar los claros que antes fueron bosque, ahora relegados al olvido. Aunque semejan una epidemia, al norte y al oeste las colinas intactas son un recordatorio apaciguador. Todavía queda mucho por explorar. Más allá de lo nuestro, más allá de los Plateados, más allá de todo lo que conozco.

Subo las escaleras a casa, sobre madera gastada a la que las manos que por ella ascienden y descienden cada día han dado forma. Desde esta altura distingo algunas barcas río arriba que ondean con orgullo sus lustrosas banderas. Plateados. Ellos son los únicos lo bastante ricos para usar medios de transporte privados. Y mientras disfrutan de vehículos con ruedas, botes de recreo y hasta aviones a reacción que alcanzan grandes alturas, nosotros sólo tenemos nuestros pies, o una bicicleta si corremos con suerte.

Seguro que esas embarcaciones se dirigen a Summerton, la pequeña ciudad surgida en torno a la residencia de verano del rey. Gisa estuvo hoy ahí, con la costurera de la que es aprendiza. Ellas suelen ir al mercado cuando el rey está de visita, a vender sus productos a los comerciantes y nobles Plateados que siguen como patos a la familia real. El palacio se conoce como la Mansión del Sol, y dicen que es una maravilla, pero yo no lo he visto nunca. No sé por qué la familia real tiene otra casa, especialmente si el palacio de la capital es tan bello y elegante. Pero como los demás Plateados, tampoco ella actúa por necesidad. La mueve el deseo. Y consigue todo lo que se propone.

Antes de abrir la puerta al caos de siempre, le doy una palmada a la bandera que se agita en el zaguán. Tres estrellas rojas sobre tela amarillenta, una por cada uno de mis hermanos y con espacio para más. Con espacio para mí. Casi todas las Casas tienen banderas como ésta, algunas con cintas negras en lugar de estrellas, como mudo recordatorio de sus hijos muertos.

Dentro, mamá suda frente a la estufa, remueve un guiso mientras mi padre observa desde su silla de ruedas. Gisa borda en la mesa, hace algo hermoso y exquisito, y absolutamente incomprensible para mí.

—Ya llegué —digo, a nadie en particular.

Papá contesta agitando una mano, mamá inclinando la cabeza y Gisa sin dejar de ver su paño de seda.

Pongo junto a ella mi bolsa de cosas robadas, y hago sonar lo más posible las monedas.

—Creo que ya tengo suficiente para un buen pastel de cumpleaños para papá. Y para más baterías que duren hasta fin de mes.

Gisa mira la bolsa, frunce el ceño con desdén. Apenas tiene catorce años pero es muy lista para su edad.

—Un día vendrán a llevarse todo lo que tienes.

—La envidia no es digna de ti, Gisa —la regaño y le doy una palmada en la cabeza.

Sus manos vuelan hasta su brillante y perfecto cabello rojo, que recoge otra vez en un chongo esmerado.

Siempre he querido tener su cabello, aunque jamás se lo diría. Mientras que el suyo es como el fuego, el mío es lo que llamamos castaño cenizo. Oscuro en la raíz, opaco en las puntas, pues el pelo pierde su color con el estrés de la vida en Los Pilotes. La mayoría de las mujeres llevan el cabello corto para ocultar sus puntas grises, pero yo no. Me gusta tener el recordatorio de que hasta mi pelo sabe que la vida debería ser de otra manera.

—No es envidia —resopla y vuelve a su trabajo.

Borda flores hechas de fuego, cada cual es una linda flama de hilo contra la lustrosa seda negra.

—¡Qué bonito, Gee!

Dejo que mi mano recorra una de esas rosas, maravillada por la sensación de suavidad. Gisa voltea y sonríe dulcemente, dejando ver sus dientes uniformes. Aunque peleamos mucho, ella sabe que es mi pequeña estrella.

Y todos saben que la envidiosa soy yo, Gisa. No puedo hacer más que robar a quienes sí pueden hacer cosas.

Una vez que ella concluya su aprendizaje, podrá poner su taller. Los Plateados vendrán de todos los rincones a pagarle pañuelos, estandartes y prendas de vestir. Gisa logrará lo que pocos Rojos consiguen y vivirá bien. Mantendrá a nuestros padres, y a mis hermanos y a mí nos dará empleos modestos para que nos libremos de la guerra. Un día Gisa nos salvará sólo con aguja e hilo.

—Como el día y la noche, hijas mías —rezonga mamá.

No lo dice como ofensa, sino a modo de una verdad desagradable. Gisa es hábil, dulce y bonita. Yo soy un poco más tosca, como mamá explica amablemente. La oscuridad contra la luz de Gisa. Supongo que lo único que tenemos en común son los aretes en recuerdo de nuestros hermanos.

Papá resuella desde su esquina y se golpea el pecho con un puño. Esto es frecuente, ya que sólo tiene un pulmón de verdad. Por fortuna, la destreza de un médico Rojo lo salvó, al reemplazar el pulmón dañado por un artefacto capaz de respirar por él. No fue un invento plateado; ellos no necesitan esas cosas. Tienen a sus sanadores. Pero éstos no pierden el tiempo salvando Rojos, o manteniendo siquiera con vida a los soldados en el frente. La mayoría permanece en las ciudades, prolongando la vida de los Plateados viejos, remendando hígados destruidos por el alcohol y cosas por el estilo. Así, nosotros tenemos que consentir un mercado clandestino de tecnología e inventos que nos ayude a mejorar. Algunos son ridículos, la mayoría no funciona, pero un poco de metal acoplado salvó la vida de mi padre. Lo oigo funcionar a toda hora, una diminuta pulsación para que él pueda seguir respirando.

—No quiero pastel.

—¿Qué quieres entonces, papá? Un reloj nuevo o…

—No considero nuevo nada que tú arranques de la mano de nadie, Mare.

Antes de que estalle otra guerra en la casa de los Barrow, mamá retira el guiso de la estufa.

—La cena está lista.

La trae a la mesa y el vapor me envuelve.

—¡Huele rico, mamá! —miente Gisa.

Papá no es tan diplomático y hace una mueca frente al platillo.

No queriendo quedar en evidencia, trago a la fuerza un poco de estofado. Para mi sorpresa, no está tan mal como de costumbre.

—¿Le pusiste la pimienta que te traje?

En lugar de asentir, sonreír y agradecer que me haya dado cuenta, mamá se sonroja y no contesta. Sabe que la robé, igual que todo lo que yo regalo.

Gisa entorna los ojos sobre su caldo, sabe adónde va a ir a parar todo esto.

Se diría que a estas alturas yo ya debería estar habituada, pero la reprobación de todos me irrita.

Suspirando, mamá baja la cara hasta las manos.

—Tú sabes que te lo agradezco, Mare… Simplemente me gustaría que…

—¿Que fuera como Gisa? —termino por ella.

Mamá sacude la cabeza. Otra mentira.

—¡No, claro que no! No fue eso lo que quise decir.

—Está bien —mi resentimiento se alcanza a oír sin duda hasta el otro lado de la aldea. Hago cuanto puedo por evitar que la voz se me quiebre—. Es la única forma en que puedo ayudar antes… antes de que me vaya.

Mencionar la guerra es una forma rápida de silenciar la casa. Hasta el zumbido de papá se detiene. Mamá vuelve la cabeza con las mejillas rojas de ira. Bajo la mesa, la mano de Gisa se cierra sobre la mía.

—Sé que haces lo que puedes por proceder correctamente —murmura mamá.

Le cuesta mucho decir esto pero me consuela de todos modos.

Yo mantengo la boca cerrada y fuerzo una inclinación de cabeza.

Gisa salta entonces en su asiento como si algo le alarmara.

—¡Ay, casi lo olvido! Pasé por el correo al volver de Summerton. Había una carta de Shade.

Es como si explotara una bomba. Mamá y papá se abalanzan en pos del sobre sucio que Gisa extrae de su saco. Yo permito que vean la carta por encima, que examinen la hoja. Ninguno de los dos sabe leer, así que deducen en el papel lo que pueden.

Papá huele la carta para tratar de identificar el aroma.

—Pino. Nada de humo. Eso es bueno. Está lejos del Obturador.

Ante eso, todos soltamos un suspiro de alivio. El Obturador es la franja devastada entre Norta y la comarca de los Lagos, donde se libra la mayor parte de la guerra. Los soldados pasan ahí casi todo al tiempo, agazapados en trincheras condenadas a hacer explosión o lanzando ofensivas temerarias que acaban en una masacre. El resto de la frontera es principalmente un lago, que en el lejano norte se convierte en tundra, demasiado fría y desértica para combatir. Papá fue herido en el Obturador hace años, cuando una bomba cayó sobre su unidad. Ahora el Obturador está tan destruido por décadas de guerra que el humo de las explosiones es una niebla constante y nada puede crecer ahí. Es gris y tétrico, como el futuro de la guerra.

Al fin él me pasa la carta para que la lea, y yo la abro con gran expectación, al mismo tiempo impaciente y temerosa de saber qué dice Shade.

—“Querida familia: Estoy vivo. Obviamente”.

Esto nos hace reír a papá y a mí, y sonreír a Gisa. A mamá no le causa mucha gracia, aunque Shade siempre empieza todas sus cartas igual.

—“Fuimos llamados del frente, como es probable que el sabueso de papá ya haya adivinado. Es bueno volver a estar en la base. Aquí es tan Rojo como el amanecer; casi ni se ven oficiales Plateados. Y sin el humo del Obturador, se puede ver salir el sol más radiante cada día. Pero no estaré mucho tiempo en este lugar. El alto mando planea redirigir nuestra unidad al combate acuático y se nos ha asignado a uno de los nuevos barcos de guerra. Me encontré con una doctora separada de su unidad que dice haber conocido a Tramy, y que está bien. Recibió algo de metralla en el repliegue del Obturador pero se recuperó satisfactoriamente. No tiene ningún daño permanente”.

Mamá lanza un sonoro suspiro, sacude la cabeza.

—Ningún daño permanente —repite contenta.

—“Aún no sé nada de Bree, pero no me inquieta. Es el mejor de nosotros, y su permiso de cinco años está próximo. Pronto estará en casa, mamá, así que deja de preocuparte. No hay nada más que informar, al menos que yo pueda escribir en una carta. Gisa: no seas tan presumida, aunque te sobren razones. Mare: tú no seas tan malcriada todo el tiempo y deja de golpear a ese chico Warren. Papá: estoy orgulloso de ti. Los quiero mucho a todos. Su hijo y hermano favorito, Shade”.

Como siempre, las palabras de Shade nos traspasan el alma. Casi puedo oír su voz si me esfuerzo lo suficiente. Las luces empiezan a chirriar de repente.

—¿Nadie llevó los papeles de racionamiento que traje ayer? —pregunto antes de que las luces se apaguen y nos sumerjan en la oscuridad.

Mientras mis ojos se adaptan, apenas alcanzo a ver a mamá que sacude la cabeza.

Gisa reclama:

—¿Ya van a empezar otra vez? —su silla rechina mientras se incorpora—. Me voy a dormir. Traten de no gritar.

Pero no gritamos. Mi mundo ya parece ser así: estoy de masiado cansada para protestar. Mamá y papá se marchan a su recámara y me dejan sola en la mesa. Normalmente yo saldría sin hacer ruido, pero hoy no hallo fuerzas para hacer otra cosa que irme a acostar.

Trepo otra escalera que lleva al ático, donde Gisa ya está roncando. Duerme como un tronco. Ella concilia el sueño en un minuto, mientras que, a veces, yo puedo tardar horas. Me acomodo en mi catre, contenta nada más de tenderme y aprieto la carta de Shade contra mi pecho. Como dijo papá, huele intensamente a pino.

El río parece sereno esta noche, tropieza contra las piedras en la ribera al tiempo que me arrulla. Ni siquiera el viejo refrigerador, un armatoste oxidado alimentado por baterías y que por lo general silba tanto que hace que me duela la cabeza, me molesta esta noche. Pero el canto de un ave me interrumpe justo cuando estoy a punto de caer dormida. Kilorn.

No. Márchate.

Otro reclamo, esta vez más fuerte. Gisa se mueve un poco, y se enrolla en su almohada.

Refunfuño para mí, maldigo a Kilorn, y me levanto y bajo la escalera en silencio. Una chica normal tropezaría entre tanto desorden en el cuarto principal, pero yo conservo el equilibrio gracias a tantos años escapando de la policía. Bajo en un segundo la escalera de los pilotes y me hundo en el lodo hasta los tobillos. Kilorn espera y sale de las sombras bajo la casa.

—Ojalá te gusten los ojos morados, porque así te los voy a poner por esta…

Ver su cara me para en seco.

Ha estado llorando. Y Kilorn no llora nunca. Los nudillos le sangran, y apuesto que en los alrededores hay una pared igual de maltrecha. Pese a lo avanzado de la hora, no puedo menos que sentirme preocupada, y hasta asustada por él.

—¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? —tomo su mano en la mía sin pensar, siento su sangre bajo mis dedos—. ¿Pasó algo?

Él se da un momento para responder, trata de armarse de valor. Ahora estoy aterrada.

—Mi maestro… cayó. Murió. Ya no soy aprendiz.

Intento contener una exclamación, pero se me escapa de todos modos, como si se mofara de nosotros. Aunque él no tiene que hacerlo, aunque ya sé qué es lo que quiere decir, continúa.

—Ni siquiera había terminado mi instrucción, y ahora… —choca contra las palabras—. Tengo dieciocho años. A ningún pescador le falta un aprendiz. No tengo trabajo. No puedo conseguir ningún trabajo —lo que añade es como una daga en mi corazón. Kilorn apenas consigue hablar, y yo preferiría no tener que oírlo—. Me mandarán a la guerra.

TRES

Ha estado sucediendo durante la mayor parte de los últimos cien años. No creo que se le debiera seguir llamando siquiera guerra, pero no existe palabra para esta forma superior de destrucción. En la escuela nos dijeron que empezó por problemas de territorio. La comarca de los Lagos es plana y fértil, bordeada por lagos inmensos repletos de peces. No como las colinas rocosas y arboladas de Norta, donde las tierras de cultivo apenas pueden alimentarnos a la mitad de nosotros. Incluso los Plateados sintieron la presión, así que el rey declaró una guerra que nos involucró en un conflicto que en realidad ningún bando podía ganar.

El rey lacustre, Plateado también, respondió en la misma forma con el total apoyo de los miembros de su nobleza. Querían nuestros ríos, tener acceso a un mar que no estuviera congelado la mitad del año, y los molinos de agua que hay a todo lo largo del río Capital. Los molinos son lo que vuelve fuerte a nuestra región, ya que nos aportan electricidad suficiente para que incluso los Rojos podamos disponer un poco de ella. He oído rumores de ciudades que se hallan más al sur, cerca de Arcón, la capital, donde Rojos altamente cualificados fabrican máquinas incomprensibles para mí. Para transporte en tierra, agua y aire, o armas para desatar la destrucción dondequiera que los Plateados lo necesiten. Nuestro profesor nos dijo con orgullo que Norta era la luz del mundo, una nación grande por su tecnología y poder. El resto, como la comarca de los Lagos o las Tierras Bajas al sur, vive sumido en las tinieblas. Y nosotros tuvimos la suerte de nacer aquí. La suerte. Esta palabra hace que me den ganas de gritar.

Pero pese a nuestra electricidad, los alimentos de los lacustres, nuestras armas, sus números, ningún bando tiene mucha ventaja sobre el otro. Ambos cuentan con oficiales Plateados y soldados Rojos que combaten con poderes y armas y con el escudo de un millar de cuerpos Rojos. Una guerra que se suponía que iba a terminar hace un siglo, aún se mantiene. A mí siempre me hizo gracia que peleáramos por agua y comida. Incluso los sublimes y poderosos Plateados necesitan comer.

Pero eso ya no tiene gracia ahora, cuando Kilorn sea el siguiente al que yo tenga que decir adiós. Me pregunto si me regalará un arete para que lo recuerde después de que el refinado legionario haya venido por él.

—Una semana, Mare. Una semana y me habré ido —se le quiebra la voz, aunque tose para tratar de disimularlo—. ¡No lo permitiré! No… ellos no me llevarán.

Pero yo puedo ver que en sus ojos el espíritu de lucha se debilita.

—Tiene que haber algo que podamos hacer —dejo escapar yo.

—No hay nada que nadie pueda hacer. Nadie ha escapado del alistamiento y seguido con vida.

No necesita decírmelo. Todos los años alguien intenta huir. Y cada año se le arrastra hasta la plaza, donde es colgado.

—Nosotros encontraremos una manera.

Incluso ahora, Kilorn tiene fuerzas para sonreír.

—¿Nosotros?

El ardor en mis mejillas crece más rápido que una flama.

—Yo estoy tan condenada al ejército como tú, y a mí tampoco me van a llevar. Huyamos.

El ejército ha sido siempre mi destino, mi castigo, lo sé. Pero no el de Kilorn. A él ya le ha quitado demasiado.

—No podemos ir a ninguna parte —farfulla él, aunque al menos discute. Al menos no se ha rendido—. No sobreviviríamos al invierno del norte, al este está el mar, al oeste hay más guerra, al sur sólo contaminación y el resto está plagado de Plateados y agentes de seguridad.

Las palabras surgen de mí como un torrente:

—También la aldea está plagada de Plateados y agentes de seguridad. Aun así, siempre nos las hemos arreglado para robar en sus narices y salir ilesos.

Mi mente vuela, hace todo lo posible por hallar algo útil, lo que sea. Y es entonces como si un rayo me cayera encima.

—Los del mercado negro, que operan gracias a nosotros, contrabandean de todo, desde focos hasta cereales. ¿Quién dice que no pueden contrabandear personas?

Abre la boca para arrojar mil razones por las cuales eso no dará resultado. Pero en lugar de ello, sonríe y asiente.

A mí no me gusta meterme en asuntos ajenos. No tengo tiempo para eso. Pero aquí estoy, oyéndome decir cuatro palabras fatales:

—Déjamelo todo a mí.

Lo que no podemos venderles a los tenderos habituales, tenemos que llevárselo a Will Whistle. Es viejo, demasiado débil para trabajar, pero muy listo. Vende de todo en su mohoso carromato, desde café, de comercio muy restringido, hasta objetos exóticos de Arcón. Yo tenía nueve años y un puñado de botones robados cuando me arriesgué con él. Me pagó tres céntimos y no me hizo preguntas. Ahora soy su mejor clienta, y quizá la razón de que él pueda mantenerse a flote en un espacio tan reducido. En un buen día, incluso podría llamarlo amigo. Eso pasó años antes de que yo descubriera que Will forma parte de una gran organización. Algunos la llaman la resistencia, otros, mercado negro, pero a mí lo único que me importa es lo que pueda hacer. Tiene compañeros como Will en todos lados. Incluso en Arcón, por increíble que parezca. Transporta bienes ilegales por todo el país. Y ahora apuesto a que podría hacer una excepción y transportar a una persona.

—De ninguna manera.

En ocho años, Will nunca me ha dicho que no. Ahora, este viejo tonto y arrugado me cierra las puertas de su carromato prácticamente en las narices. Qué bueno que Kilorn no vino para ver cómo lo defraudo.

—¡Por favor, Will! Sé que tú lo puedes hacer…

Él sacude la cabeza meciendo su barba blanca.

—Aunque pudiera, soy un comerciante. La gente con la que trabajo no es de la que dedica su tiempo y esfuerzo a llevar de un lugar a otro a un mercader más. Ése no es nuestro oficio.

Siento que mi última esperanza, la única esperanza de Kilorn, se me escurre entre los dedos.

Seguro que Will ve la desesperación en mis ojos porque se ablanda, recargado en la puerta de su carromato. Tras lanzar un suspiro profundo, voltea hacia la oscuridad del carro. Un momento después se vuelve y me hace señas para que entre. Lo sigo gustosa.

—Gracias, Will —balbuceo—. No sabes cuánto significa esto para mí…

—Siéntate y cállate, niña —dice una voz aguda.

En medio de las sombras del carromato, casi invisible bajo la luz tenue de la vela azul de Will, una mujer se pone de pie. Una joven, debería decir, porque parece apenas mayor que yo. Pero es mucho más alta y porta el aire de un viejo guerrero. El arma que lleva en su cintura, metida en una banda roja que muestra soles grabados, es ilegal, sin duda. Ella es demasiado rubia y blanca para ser de Los Pilotes, y a juzgar por el ligero sudor que hay en su rostro, no está acostumbrada al calor ni a la humedad. Es una desconocida, una extranjera y una fugitiva. Justo la persona a la que yo quiero ver.

Me indica a señas que me acerque a la banca empotrada que hay en la pared del carro y ella vuelve a sentarse sólo una vez que lo he hecho yo. Will nos sigue, y casi se desploma en un sillón gastado, desde donde nos mira alternativamente a la joven y a mí.

—Mare Barrow, te presento a Farley —murmura, y ella aprieta el maxilar.

Posa en mí su mirada.

—Quieres transportar un cargamento.

—Un chico y yo…

Pero ella me interrumpe, alza una mano grande y encallecida:

—Un cargamento —dice otra vez, y me dirige una mirada elocuente. El corazón me salta en el pecho; esta tal Farley bien podría terminar siendo de las que ayudan—. ¿Y cuál es el destino?

Me devano los sesos tratando de pensar en un lugar seguro. El viejo mapa del salón de clases gira ante mis ojos, recorro las costas y los ríos, destaco ciudades y poblados y todo lo que existe entre ellos. De Harbor Bay al oeste hasta la comarca de los Lagos, de la tundra del norte a los desechos tóxicos de las Ruinas y el Wash, todo es terreno peligroso para nosotros.

—Cualquier lugar a salvo de los Plateados. Con eso basta.

Farley parpadea, sin cambiar de expresión.

—La seguridad tiene un precio, niña.

—Todo tiene un precio, niña —irritada, imito su tono—. Nadie lo sabe mejor que yo.

Un largo silencio se extiende por el carromato. Puedo sentir que la noche se acaba y se lleva unos minutos preciosos de la vida de Kilorn. Farley percibe sin duda mi malestar e impaciencia, pero no se apresura por hablar. Después de un rato que parece eterno, al fin abre la boca.

—La Guardia Escarlata acepta, Mare Barrow.

Tengo que reunir toda mi compostura para no saltar de alegría en mi asiento. Pero en ese momento algo me da un tirón e impide que una sonrisa cruce mi rostro.

—El pago será íntegro, por el equivalente a mil coronas —continúa Farley.

Esto me deja casi sin aliento. Hasta Will se muestra sorprendido, y la expresión en su rostro hace que sus esponjosas cejas blancas se oculten bajo su cabello.

—¿Mil? —consigo exhalar.

Nadie maneja esa cantidad de dinero, no en Los Pilotes. Eso alcanzaría para alimentar a mi familia durante un año. Durante muchos años.

Pero Farley no ha terminado aún. Tengo la impresión de que le gusta esto.

—Se puede pagar en billetes, tetrarcas o el equivalente en trueque. Por cabeza, desde luego.

Dos mil coronas. Una fortuna. Nuestra libertad vale una fortuna.

—Tu cargamento partirá pasado mañana. Deberás pagar entonces.

Apenas puedo respirar. Tengo menos de dos días para acumular más dinero del que he robado en toda mi vida. Imposible.

Pero ella no me da tiempo para protestar.

—¿Aceptas las condiciones?

—Necesito más tiempo.

Farley sacude un tanto la cabeza. Cuando se inclina sobre mí, me doy cuenta de que huele a pólvora.

—¿Aceptas las condiciones?

Es imposible. Es aberrante. Es nuestra mejor oportunidad.

—Sí, acepto.

Los siguientes minutos transcurren en forma confusa mientras marcho penosamente a casa a través de sombras turbias. Mi mente arde, busco el modo de hacerme de cualquier cosa que alcance una suma similar a la exigida por Farley. No hay nada así en Los Pilotes, de eso estoy segura.

Kilorn espera en la oscuridad, con la apariencia de un niño perdido. Supongo que lo es.

—¿Malas noticias? —la voz le tiembla, aunque intenta mantenerla firme.

—La resistencia puede sacarnos de aquí —por consideración a él conservo la calma mientras se lo explico. Dos mil coronas bien podría ser el valor del trono del rey, pero yo hago que parezca nada—. Si alguien puede hacer esto, somos nosotros. Nosotros podemos.

—Mare —la voz de Kilorn es fría, más fría que el invierno, pero el vacío de su mirada es peor aún—. Se acabó. Perdimos.

—Pero si apenas…

Él me toma de los hombros, me sostiene a una distancia prudente. No duele, pero me asusta.

—No me hagas esto, Mare. No me hagas creer que hay una forma de salir de esto. No me des esperanzas.

Tiene razón. Es cruel dar esperanzas cuando no hay ninguna. Únicamente produce rabia, rencor y desilusión, todas las cosas que vuelven esta vida más difícil de lo que ya es.

—Sólo deja que lo acepte. Tal vez… tal vez entonces pueda poner en orden mi cabeza, prepararme como se debe y tener una oportunidad allá.

Mis manos encuentran sus muñecas, y las aprieto con fuerza.

—Hablas como si ya estuvieras muerto.

—Quizá sea así.

—Mis hermanos…

—Tu padre se encargó de que ellos supieran a qué se enfrentaban mucho antes de que se marcharan. Y tienen la ventaja de ser enormes —fuerza una sonrisa que trata de contagiarme. Pero no lo logra—. Soy buen nadador y marinero. Me necesitarán en los lagos.

Hasta que él me envuelve y me estrecha entre sus brazos, no descubro que estoy temblando.

—Kilorn… —murmuro en su pecho y callo lo demás.

Debería ser yo. Pero mi momento se acerca a toda prisa. Sólo me cabe esperar que Kilorn sobreviva lo suficiente para volver a verlo, en el cuartel o en una trinchera. Quizás entonces encuentre las palabras correctas. Quizás entonces comprenda cómo me siento.

—Gracias, Mare. Por todo —él retrocede y me suelta demasiado rápido—. Si ahorras lo suficiente, podrás pagar cuando la legión venga por ti.

Asiento sólo por él, pero no tengo intención de dejar que combata y muera solo.

Para cuando me acurruco en mi catre, sé que esta noche no voy a dormir. Debe haber algo que pueda hacer, y aunque saberlo me lleve toda la noche, lo encontraré.

Gisa tose dormida, emite un ruido leve y discreto. Hasta inconsciente consigue ser elegante. No es de sorprender que encaje tan bien con los Plateados. Ella es todo lo que los Plateados aprecian de un Rojo: seria, complaciente y modesta. Es bueno que sea Gisa la que tenga que tratar con ellos, la que les ayude a esos tontos suprahumanos a elegir la seda y las finas telas con que confeccionarán las prendas que sólo se pondrán una vez. Ella dice que uno termina por habituarse a eso, a las sumas que ellos gastan en trivialidades. Y en el Huerto Magno, que es el mercado de Summerton, esas sumas son diez veces más altas. Con su maestra, Gisa cose encajes, sedas, pieles y hasta gemas para crear arte que pueda ser usado por la elite plateada que parece seguir a la realeza por doquier. El desfile, lo llama Gisa, una marcha incesante de pavos reales altivos, cada cual más orgulloso y ridículo que el anterior. Todos ellos Plateados, todos idiotas y todos obsesionados con su nivel social.

Esta noche los odio más que de costumbre. Las medias que ellos pierden tal vez alcanzarían para librarme de ser llamada a filas, junto con Kilorn y la mitad de Los Pilotes.

Por segunda ocasión esta noche, me cae un rayo encima.

—Despierta, Gisa —no hablo en voz baja porque esta niña duerme como un tronco—. ¡Gisa!

Ella se mueve y se queja desde su almohada.

—A veces quisiera matarte… —rezonga.

—¡Vaya, qué amable! Despierta —todavía tiene los ojos cerrados cuando salto sobre ella como un gato gigante. Antes de que pueda ponerse a gritar, quejarse y llamar a mi madre, le tapo la boca con una mano—. Escúchame, eso es todo. No hables, sólo escucha.

Ella resopla en mi palma, pero asiente al mismo tiempo.

—Kilorn…

La piel se le enciende con la sola mención de mi amigo. Y hasta ríe, algo que nunca hace. Pero yo no tengo tiempo para su historia de amor de colegiala, ahora no.

—¡Basta, Gisa! —le digo, con la respiración entrecortada—. Reclutarán a Kilorn —su risa desaparece entonces. El reclutamiento no es un chiste, al menos no para nosotras—. Ya tengo una manera de sacarlo de aquí, de librarlo de la guerra, pero necesito que me ayudes —me duele decirlo, pero las siguientes palabras escapan de mis labios de un modo u otro—. Te necesito, Gisa. ¿Me ayudarás?

Ella no vacila en responder y yo siento que el amor por mi hermana crece sin límite.

—Sí.

Qué bueno que soy de baja estatura o de lo contrario el uniforme extra de Gisa no me habría quedado bien. Es grueso y oscuro, totalmente impropio para el sol del verano, con botones y cierres que parecen cocerse bajo el calor. La mochila que cargo en la espalda no deja de moverse, y casi me aplasta con el peso de las telas y los utensilios de costura. Gisa porta su propia mochila y uniforme reglamentario pero nadie parece reparar en ella. Está acostumbrada a trabajar duro y a tener una vida difícil.

Recorremos en lancha casi todo el trayecto río arriba, apiñadas entre bushels de trigo en la barcaza de un agricultor bondadoso con quien Gisa hizo amistad hace años. Aquí la gente confía en ella, como nunca podrá hacerlo en mí. El agricultor nos deja bajar cuando aún nos falta un kilómetro y medio, cerca de la sinuosa fila de comerciantes en dirección a Summerton. Ahora arrastramos los pies junto a ellos, hacia lo que Gisa llama la Puerta del Huerto, aunque no se ven hortalizas por ningún lado. En realidad se trata de una puerta de cristal reluciente que nos deslumbra antes de que tengamos siquiera la oportunidad de traspasarla. El resto del muro parece estar hecho de lo mismo, aunque yo no puedo creer que el rey Plateado sea tan tonto para ocultarse detrás de paredes de vidrio.

—No es vidrio —me dice Gisa—. O al menos, no del todo. Los Plateados descubrieron una forma de calentar el diamante y mezclarlo con otros materiales. Es totalmente impenetrable. Ni siquiera una bomba podría atravesarlo.

Murallas de diamante.

—Eso parece algo necesario.

—¡Baja la cabeza! Déjame hablar a mí —musita ella.

Permanezco a su lado, con la mirada fija en el camino mientras éste pasa del asfalto negro y agrietado al pavimento de piedra blanca. Esta piedra es tan suave que estoy a punto de resbalar, pero Gisa me toma del brazo para evitarlo. Kilorn no tendría ningún problema para caminar sobre esto con sus piernas de marinero. Pero él nunca estaría aquí. Se ha dado por vencido. Yo no lo haré.

Al acercarnos a las puertas entrecierro los ojos para no deslumbrarme y poder distinguir lo que hay del otro lado. Aunque Summerton sólo cobra vida en este periodo y se vacía antes de que caiga la primera helada, es la ciudad más grande que yo haya visto jamás. Hay calles, tiendas, tabernas, casas y patios bulliciosos, orientados todos hacia la refulgente monstruosidad de mármol y cristal de diamante. Y ahora sé de dónde tomó ésta su nombre. La Mansión del Sol resplandece como una estrella, elevada treinta metros sobre el suelo en una masa ondulada de torreones y puentes. Parte de ella se oscurece aparentemente a voluntad, para dar privacidad a sus ocupantes. No se puede permitir que los campesinos vean al rey y su corte. El edificio es imponente, intimidatorio y espléndido, y es sólo la residencia de verano.

—¡Nombres! —escupe una voz áspera y Gisa se para en seco.

—Gisa Barrow. Ella es mi hermana, Mare Barrow. Me está ayudando a traer unas cosas para mi maestra.

No le tiembla la voz, la mantiene firme, casi monótona. El agente de Seguridad hace una seña con la cabeza y yo hago un show para quitarme la mochila. Gisa entrega nuestras tarjetas de identidad, ambas sucias, desgastadas y casi hechas pedazos, pero válidas al fin.

El hombre que nos examina debe conocer a mi hermana, porque apenas mira su identificación. Inspecciona la mía, y alterna entre mi cara y mi foto por espacio de un largo minuto. Me pregunto si él será un susurro y si podrá leer mi mente. Esto pondría rápido fin a mi pequeña excursión, y quizá me ganaría una soga alrededor del cuello.

—¡Las muñecas! —suspira, ya aburrido de nosotras.

Me siento confundida por un momento pero Gisa tiende la mano derecha sin pensar. Sigo su gesto y dirijo mi brazo al agente. Él rodea toscamente nuestras muñecas con un par de cintas rojas. El círculo se reduce hasta apretar como un grillete; no podremos quitarnos estas cosas sin su ayuda.

—¡Avancen! —dice el agente mientras hace un gesto perezoso con la mano.

Dos chicas no son una amenaza para él.

Gisa asiente agradecida, pero yo no. Este hombre no merece ni una pizca de reconocimiento de mi parte. Las puertas se abren a nuestro alrededor y las cruzamos. El corazón palpita en mis oídos, y ahoga los ruidos del Huerto Magno mientras entramos en un mundo distinto.

Es un mercado como jamás he visto antes, salpicado de flores, árboles y fuentes. Los Rojos son pocos y veloces, hacen diligencias y venden sus mercaderías, y están identificados por sus cintas rojas. Aunque los Plateados no portan cinta alguna, son fáciles de distinguir. Van cargados de gemas y metales preciosos, una fortuna que pende de cada uno de ellos. Con sólo deslizar la mano, yo podría irme a casa con todo lo que necesitaré para siempre. Todos son altos, bellos y fríos, y se mueven con una gracia acompasada que ningún Rojo podría reclamar. Nosotros no tenemos tiempo para movernos de esa manera.

Gisa me conduce frente a una panadería con pasteles exquisitamente espolvoreados, una tienda que exhibe frutas de vivos colores que yo no había visto nunca, y hasta una colección de animales salvajes que me son completamente desconocidos. Una niña, Plateada a juzgar por su ropa, da de comer pedacitos de manzana a una criatura con manchas parecida a un caballo, pero de cuello increíblemente largo. Unas calles más adelante, una joyería reluce con todos los colores del arcoíris. Tomo nota de ella, pero aquí es difícil alzar la cabeza. El aire parece palpitar, vibrante de vida.

Justo cuando creo que no puede haber nada más fantástico que este lugar, miro atentamente a los Plateados y recuerdo cómo son. Esa niña es una telqui, y hace levitar a tres metros de altura la manzana para dar de comer al animal de cuello largo. Un florista pasa las manos por una maceta de flores blancas y éstas crecen rápidamente, hasta enrollarse en sus codos. Es un verdoso, un manipulador de plantas y tierra. Un par de ninfos están sentados junto a la fuente, entreteniendo con parsimonia a unos pequeños con esferas flotantes de agua. Uno de los ninfos tiene cabello anaranjado y ojos malévolos, pese a que los chicos se arremolinan junto a él. En la plaza, Plateados de todo tipo se ocupan de su vida extraordinaria. Hay muchos, cada uno de ellos magnífico, espléndido e impactante, y muy lejos del mundo que yo conozco.

—Así es como vive la otra mitad —murmura Gisa, intuyendo mi pasmo—. Es suficiente como para ponerte enfermo.

La culpa me invade. Siempre he sentido envidia por Gisa, por su talento y todos los privilegios que le otorga, pero nunca había pensado en el costo que implica. Ella no pasó mucho tiempo en la escuela y tiene pocos amigos en Los Pilotes. Si fuera normal, tendría muchos. Sonreiría. En cambio, esta joven de catorce años va a todas partes con aguja e hilo, cargando sobre sus espaldas el futuro de su familia, sumida hasta el cuello en un mundo que detesta.

—Gracias, Gee —susurro en su oído.

Ella sabe que no me refiero sólo a hoy.

—Allá está el taller de Salla, el del toldo azul —señala a una calle lateral donde se encuentra un local diminuto apretujado entre dos cafeterías—. Ahí estaré si me necesitas.

—No voy a necesitarte —replico en el acto—. Aunque las cosas salieran mal, no te involucraré.

—Bueno —dice ella, y aprieta mi mano un segundo—. Cuídate. Hoy hay más gente que de costumbre.

—Y más lugares donde esconderse —sonrío.

—Pero también más agentes —concluye con voz grave.

Seguimos andando, nos acercamos a cada paso al momento en el que ella me dejará sola en este sitio desconocido. El pánico se apodera de mí cuando ella retira con cuidado la mochila de mis hombros. Estamos frente a su taller.

Para calmarme, hago un repaso entre dientes:

—No hables con nadie. No establezcas contacto visual. No te detengas. Sal por el mismo punto por donde llegaste, la Puerta del Huerto. El agente te quitará la cinta y seguirás tu camino —Gisa asiente con sus ojos bien abiertos mientras hablo, cautelosa, y tal vez hasta esperanzada—. Son quince kilómetros hasta casa.

—Quince kilómetros hasta casa —repite.

Deseando con todas mis fuerzas poder acompañarla, la veo desaparecer bajo el toldo azul. Ella me trajo hasta aquí. Ahora es mi turno.

CUATRO

He hecho esto miles de veces, mirar al gentío como un lobo mira a un rebaño de ovejas. Busco al débil, al lento, al incauto. Sólo que esta vez la presa soy yo. Podría elegir a un raudo que me atrapara en medio segundo o, peor todavía, a un susurro que sintiera mi presencia a kilómetro y medio de distancia. Hasta la niña telqui podría vencerme si las cosas se pusieran difíciles. Así pues, debo ser más rápida y sagaz que nunca y, por si fuera poco, tener también más suerte que nunca. ¡Es enloquecedor! Por fortuna, nadie presta atención a una ayudante Roja más, a otro insecto que corretea a los pies de los dioses.