3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

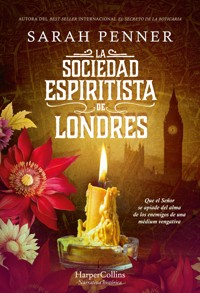

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Serie: HarperCollins

- Sprache: Spanisch

De la autora del espectacular éxito de ventas El secreto de la boticaria, nos llega ahora una fascinante historia sobre dos mujeres audaces que persiguen la verdad y la justicia mediante el peligroso arte de invocar a los muertos. 1873. En un château abandonado de las afueras de París está a punto de comenzar una lóbrega sesión de espiritismo a cargo de la célebre médium Vaudeline D'Allaire. Mundialmente famosa por su pericia para invocar a espíritus de víctimas de crímenes con el fin de identificar a sus asesinos, está altamente solicitada tanto por viudas como por investigadores. Lenna Wickes ha viajado a París en busca de respuestas a la muerte de su hermana, pero para encontrarlas tendrá que abrazar lo desconocido y superar sus prejuicios racionales contra las ciencias ocultas. Cuando Vaudeline recibe una carta que la invita a ir a Inglaterra para resolver un asesinato que está en boca de todo Londres, Lenna la acompaña en calidad de aprendiz. Nada más formar equipo con los poderosos hombres de la exclusiva Sociedad Espiritista de Londres para resolver el misterio, empiezan a sospechar que, además de intentar resolver un crimen, quizá estén involucradas en uno... Escrita con una tensión que atrapa y una prosa seductora, La Sociedad Espiritista de Londres es una historia fascinante que borra las fronteras entre la verdad y la ilusión y revela los grandes riesgos que las mujeres están dispuestas a correr para vengar a sus seres queridos. Que el Señor se apiade del alma de los enemigos de una médium vengativa.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 489

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

La sociedad espiritista de Londres

Título original: The London Séance Society

© 2023, Sarah Penner

© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Publicada originalmente por Park Row Books

© De la traducción del inglés, Celia Montolío Nicholson

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

Imágenes de cubierta: Shutterstock

I.S.B.N.: 9788491399926

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Cita

Las siete fases de una sesión espiritista

1. Lenna

2. Señor Morley

3. Lenna

4. Señor Morley

5. Lenna

6. Lenna

7. Señor Morley

8. Lenna

9. Lenna

10. Señor Morley

11. Lenna

12. Lenna

13. Señor Morley

14. Lenna

15. Señor Morley

16. Lenna

17. Lenna

18. Lenna

19. Señor Morley

20. Lenna

21. Señor Morley

22. Lenna

23. Señor Morley

24. Lenna

25. Señor Morley

26. Lenna

27. Señor Morley

28. Lenna

29. Lenna

30. Señor Morley

31. Lenna

32. Señor Morley

33. Lenna

34. Señor Morley

35. Lenna

36. Señor Morley

37. Lenna

38. Señor Morley

39. Lenna

40. Señor Morley

41. Lenna

42. Señor Morley

Epílogo. Lenna

Nota de la autora

Costumbres funerarias victorianas

Convites fúnebres en la época victoriana

Agradecimientos

Si te ha gustado este libro…

Para mi hermana mayor, Kellie.

(Y para ti, mamá.

Al fin y al cabo, fuiste la primera de las dos en decir:

«¿Qué tal si vamos a una sesión de espiritismo?»).

TUMBAS, ABRÍOS Y CEDED A VUESTROS MUERTOS…

WILLIAM SHAKESPEARE

I

CONJURO DEL DEMONIO ANCESTRAL

El médium recita un conjuro para proteger a los participantes contra los canallas y los espíritus malignos.

II

INVOCACIÓN

El médium convoca a los espíritus de las inmediaciones para que entren en la sala en la que se celebra la sesión.

III

AISLAMIENTO

El médium expulsa de la sala a todos los espíritus salvo al espíritu destinatario, es decir, la persona fallecida con la que desean contactar los participantes en la sesión.

IV

INVITACIÓN

El médium insta al espíritu del fallecido a que le haga entrar en trance.

V

TRANCE

El médium entra en trance a través del espíritu del fallecido.

VI

DESENLACE

El médium obtiene la información deseada.

VII

TERMINACIÓN

El médium expulsa de la sala al espíritu del fallecido, y de este modo sale del trance y pone fin a la sesión.

París, jueves 13 de febrero de 1873

En un château abandonado de las boscosas afueras de París estaba a punto de comenzar una lóbrega sesión de espiritismo.

El reloj marcaba treinta y dos minutos después de la medianoche. Lenna Wickes, aprendiz de espiritista, se hallaba sentada en una mesa ovalada cubierta por un paño de lino negro. La acompañaban un caballero y su esposa, que también participaban en la sesión; sus rostros tenían una expresión sombría y respiraban agitadamente. Estaban en lo que en tiempos había sido el salón del ruinoso château, que llevaba cien años deshabitado. Detrás de Lenna, el papel pintado color sangre se estaba desprendiendo y dejaba a la vista las capas de moho de las paredes.

Si todo salía bien, el fantasma que buscaban aquella noche —el de una joven que había sido asesinada allí mismo— no tardaría en aparecer.

Lenna oyó un correteo por encima de sus cabezas. Ratones, seguramente. Había visto los excrementos nada más entrar, las minúsculas bolitas negras desparramadas cerca de los rodapiés. Pero de repente el correteo dio paso a un ruido como de rasguños y oyó… ¿un batacazo? Reprimió un escalofrío, diciéndose que, si en efecto existían los fantasmas, aquel château abandonado era el lugar idóneo para encontrarlos.

Echó un vistazo por la ventana. Grandes copos de nieve, cosa rara en París, se arremolinaban en torno al edificio. Habían colocado varios faroles en el exterior, y la mirada de Lenna se posó sobre la verja de metal que, envuelta por enredaderas secas y temblando agarrada al gozne, daba paso a la finca. Al otro lado había un denso y oscuro bosque de puntiagudos árboles perennes espolvoreados de blanco.

Los asistentes a la sesión se habían reunido a medianoche. Los primeros en llegar habían sido los padres de la víctima, a los que Lenna había conocido unos días antes. Poco después llegaron Lenna y su maestra, la célebre médium que iba a dirigir la sesión: Vaudeline D’Allaire.

Todos iban vestidos de negro, y la energía de la habitación no era cálida ni acogedora. Mientras esperaban, los padres se removían nerviosos en sus sillas: el padre volcó un candelabro de latón y se deshizo en disculpas mientras Lenna, sentada frente a él, abría su cuaderno. No podía reprochárselo: todos estaban inquietos, y Lenna ya se había secado veinte veces las palmas de las manos con el vestido.

Pasar aquella hora angustiosa bajo la dirección de Vaudeline no era plato de gusto para nadie. El peaje a pagar era terriblemente caro, y no por los francos que exigía cobrar por adelantado.

El espíritu al que iban a conjurar esa noche no era común y corriente, pero es que ninguno de los fantasmas a los que Vaudeline invitaba a manifestarse lo era. No eran abuelitas con camisones blancos, vidas longevas acechando en los pasillos. No eran víctimas de guerra, hombres valientes que habían sabido en qué se estaban metiendo. No, esos fantasmas eran víctimas de una violencia que se las había llevado demasiado pronto. Todos y cada uno de ellos habían sido asesinados. Y, para colmo, sus asesinos habían escapado.

Aquí era donde entraba Vaudeline. Era el motivo por el que la gente acudía a ella. Personas como la pareja que temblaba al otro lado de la mesa en ese momento. Personas como Lenna.

Vaudeline, de treinta años, era mundialmente conocida por su habilidad para invocar a los espíritus de víctimas de asesinatos con el fin de establecer la identidad de los asesinos. Espiritista de prestigio, había resuelto varios de los misterios de asesinatos más desconcertantes de Europa. Su nombre había salido en primera plana en numerosas ocasiones, sobre todo después de que a comienzos del año anterior se hubiese marchado de Londres en circunstancias que todavía no estaban claras. Aun así, eso no había enfriado a sus leales seguidores, que estaban repartidos por todo el mundo. Ahora vivía en París, su ciudad de nacimiento.

El château abandonado era un insólito lugar para una sesión espiritista, pero, en realidad, había muchas cosas extrañas en los métodos de Vaudeline, y ella sostenía que a los espíritus solo se los podía invocar en el lugar en el que habían muerto.

Dos semanas antes, el uno de febrero, Lenna había cruzado el canal de la Mancha para empezar a estudiar con Vaudeline. Sabía que no era la más devota de sus alumnas. A menudo vacilaba en sus creencias, cuestionándose la necesidad del Conjuro del Demonio Ancestral, del palo santo o del cuenco de cáscaras de huevos de curruca. Y no es que no creyera; simplemente, no podía estar segura. Ninguna de estas cosas podía demostrarse. No podía pesarlas, ni analizarlas, ni darles vueltas entre las manos como hacía con las piedras y los especímenes que tenía en casa. Mientras que otros estudiantes aceptaban de buen grado las teorías más peregrinas sobre lo oculto, Lenna no podía evitar preguntarse constantemente: ¿Cómo?, ¿por qué estáis seguros? Y aunque había participado en una sesión hacía varios años, no había sacado nada en claro. Desde luego, no había aparecido ningún fantasma.

Todo aquello de la verdad contra la ilusión era francamente exasperante.

En sus veintitrés años de vida, Lenna jamás había visto una aparición. Había quien afirmaba sentir una presencia fría cuando paseaba por antiguas fincas y cementerios o que decía haber visto parpadear la luz de una vela o una sombra de aspecto humano en la pared. Lenna asentía en silencio, deseando creer con todas sus fuerzas, pero ¿no había una explicación más… razonable? En todas partes se producían ilusiones ópticas, la ciencia explicaba fácilmente los prismas y los reflejos.

Si a Lenna le hubiesen pedido unos meses antes que viajase a París a participar en una sesión de espiritismo, tal vez se habría echado a reír. Y respecto a estudiar el arte de la mediumnidad, le habría parecido una completa pérdida de tiempo, habiendo tantas muestras de rocas a la espera de ser recogidas en las orillas del Támesis. Pero entonces llegó la víspera de Todos los Santos…, la noche en la que Lenna encontró a Evie, su adorada hermana pequeña, acuchillada en el jardín del modesto hotel de sus padres, el Hickway House, en Euston Road. Era evidente que había habido un forcejeo: Evie tenía el pelo alborotado y contusiones amoratadas y blanquecinas en distintas partes del cuerpo. Su bolsa, vaciada de sus contenidos, estaba tirada al lado de su cuerpo.

En los días siguientes, la policía había prestado la misma atención a la muerte de Evie que a cualquier otro asesinato de una mujer de clase media, es decir, bien poca. Tres meses más tarde, aún no había ni una sola respuesta. Lenna estaba desesperada, y la desesperación, ahora lo sabía, triunfaba sobre la incredulidad. Quería a Evie con toda su alma, más que a nada en el mundo. Magia, brujería, espíritus burlones… Estaba dispuesta a creer en lo que fuera si con ello encontraba el modo de volver a conectar con su querida hermana pequeña.

Además, a pesar de que aún no tenía claro si existían o no los fantasmas, pensaba que sus preciados fósiles tal vez fueran una prueba de que después de la muerte podían seguir existiendo restos de vida. La idea se le había ocurrido a Evie, y ahora más que nunca Lenna ansiaba saber cuánto tenía de cierta.

Evie había sido una médium en ciernes, una acérrima creyente en los espíritus, y también antigua alumna y seguidora de Vaudeline. Y si alguien podía encontrar el modo de traspasar la barrera entre la vida y la muerte, era Vaudeline. Lenna necesitaba comunicarse con su hermana, averiguar la verdad de lo que había sucedido. Es posible que la policía no estuviese dispuesta a buscar justicia, pero Lenna sí lo estaba; así pues, había decidido aparcar sus dudas y aprender —aunque no llegase a dominarlo— el extraño arte del espiritismo.

Tan obsesionada estaba por desentrañar el crimen cometido contra su hermana que ni siquiera podía llorar su muerte como es debido. Lenna no quería llorarla, aún no. Antes deseaba venganza.

Como sabía que Vaudeline no iba a ir a Londres —no había vuelto desde su abrupta partida del año anterior—, Lenna había decidido hacer ella el viaje a París. Estaba decidida a resolver el misterio de la muerte de Evie, fuera como fuera. Aunque para ello tuviera que pasar un mes bajo la tutela de una desconocida —y eso que la desconocida en cuestión le había caído bastante bien— y aprender las siniestras sutilezas de una técnica en la que no estaba segura de creer.

Además, a lo mejor eso cambiaba hoy.

A lo mejor esa noche veía su primer fantasma.

Lenna escondió las manos entre los muslos: estaba temblando y no quería que nadie lo viera. Quería parecer una valerosa aprendiz, una alumna aventajada. Y debía demostrar que era sensata por el bien de aquellos padres que tenía enfrente, y que a todas luces estaban aterrorizados por lo que pudiera revelarse esa noche.

Se alegraba de haberlos conocido unos días antes en un lugar mucho menos lóbrego. Habían ido al enorme piso que tenía Vaudeline en el centro de París, y los cuatro se habían reunido en el salón a aclarar las dudas sobre la inminente sesión.

Y también los riesgos.

Lenna ya conocía los riesgos de las sesiones espiritistas —los había repasado con Vaudeline cuando fue a pedirle que la aceptase como alumna—, pero allí en el salón, reunidos los cuatro, los peligros parecían más serios.

—Jamás me van a ver con tableros güija ni con tablas de escritura espiritista —les había explicado Vaudeline a los padres—. Eso son juegos de niños. Mis sesiones suelen seguir otro camino más peligroso.

La puerta del salón se abrió y una doncella de la casa de huéspedes entró con una bandeja de té para los cuatro. La dejó sobre la mesa, al lado de un diagrama que Lenna y Vaudeline habían estado estudiando antes y que indicaba la correcta distribución de una mesa de espiritismo con todos sus utensilios: las velas negras de cera de abeja, los ópalos y las amatistas, las pieles de serpiente y los cuencos de sal.

—Se refiere usted al estado de trance —aventuró la madre una vez que hubo salido la criada.

—En efecto.

Gracias a las semanas que llevaba bajo la tutela de Vaudeline, Lenna no precisó de aclaraciones. Sabía que los estados de trance ocurrían cuando un espíritu ocupaba literalmente la carne del médium, y de ese modo volvía a subsistir dentro de un cuerpo vivo. Vaudeline lo describía como una especie de existencia dual que permitía a los médiums percibir los recuerdos y los pensamientos de los difuntos a la vez que mantenían de forma paralela los suyos propios.

La madre bebió un sorbo de té y se inclinó a sacar algo del bolso: un recorte de periódico. Las manos le temblaban igual que al llegar, cuando se había quedado mirando largo rato a Vaudeline sin poder articular palabra.

También Lenna había reaccionado así nada más conocer a Vaudeline, aunque no porque la reputación de la médium la deslumbrase. Más bien se había debido a sus ojos grises y a su manera de sostenerle la mirada unos segundos más de lo que dictaba la costumbre. Aquel breve instante había sido muy revelador: Vaudeline estaba muy segura de sí misma y, al igual que Evie, no tenía mucho aprecio por las normas.

Dos rasgos que a Lenna se le antojaban cautivadores.

La madre les pasó el artículo. Lenna no entendió el titular francés, pero por la fecha vio que era de hacía varios años.

—Dice que en una de sus sesiones murió un hombre —explicó la madre—. ¿Es cierto?

Vaudeline asintió con la cabeza.

—Los espíritus son impredecibles. Sobre todo, el tipo de espíritus que busco yo: las víctimas. El riesgo es mayor cuando la sesión comienza, después de que yo recito la Invocación, que invita a todos los espíritus cercanos a pasar a la sala. Es como abrir un grifo. Para que se manifieste el espíritu de una víctima de asesinato y resolver un crimen, también he de encargarme de los muertos que están en la periferia. Intento terminar esta fase rápidamente, pero no puedo mantenerlos a raya por completo —concluyó, refiriéndose al texto con un gesto de la cabeza.

—¿La policía llegó a determinar de qué murió el hombre? —preguntó la madre.

—De fallo cardiaco, oficialmente. Pero todos los presentes vimos lo que pasó, vimos la sombra de una mano sobre su boca. —Vaudeline le devolvió el artículo—. En los diez años que llevo conduciendo sesiones, solo han fallecido tres personas. Es muy poco frecuente. Más habitual es la súbita aparición de heridas, que están relacionadas con los traumatismos sufridos por las víctimas antes de morir. Laceraciones, ligamentos retorcidos, moratones.

El padre bajó la cabeza, y Lenna luchó contra un repentino deseo de abandonar la habitación, quizá incluso de vomitar. La hija de ese matrimonio había sido estrangulada. ¿Y si durante la sesión aparecía espontáneamente la marca de una cuerda en el cuello de alguien? La mera idea resultaba insoportable.

—Hay otros peligros de menor gravedad —continuó Vaudeline, quizá porque había percibido que convenía cambiar de tema—. Ciertos actos a los que pueden entregarse los participantes. Hace unos meses, dos de ellos, bajo la influencia de los espíritus, empezaron a fornicar sobre la mesa.

Lenna soltó un gritito ahogado. Vaudeline le había contado infinidad de historias en las dos últimas semanas, pero no esa.

—¿Eran amantes? —preguntó, pensando que los padres sentirían la misma curiosidad que ella.

Vaudeline negó con la cabeza.

—No se habían visto en la vida.

Se volvió, y Lenna se fijó en la pequita que tenía en la punta de la nariz. Era tan pequeña que podía confundirse con una sombra.

—A pesar de los riesgos —dijo Vaudeline, dirigiéndose a los padres—, los trances son el modo más rápido y eficaz de obtener la información necesaria para resolver un caso. Aquí no se trata de entretenerse ni de encontrar la paz. Si es eso lo que buscan, puedo ponerles en contacto con un montón de acreditados cazadores de fantasmas de esta ciudad.

El padre carraspeó.

—Me preocupa… —dijo, cogiendo la mano de su esposa con delicadeza—. En fin, me preocupa el bienestar de mi esposa si conducimos la sesión en el château donde falleció nuestra hija.

«Donde falleció nuestra hija». Palabras más sencillas de pronunciar en voz alta que «donde asesinaron a nuestra hija», que era demasiado duro de admitir; la lengua se trababa. Lenna lo sabía mejor que nadie.

Vaudeline miró a la mujer.

—Tendrán que hallar el modo de mantener la serenidad; si no, les sugiero que ni se molesten en venir.

Se recostó en la silla y cruzó los brazos, zanjando la cuestión. Esa, al fin y al cabo, era una de las creencias fundamentales de Vaudeline: a los espíritus solo se los podía invocar en las proximidades del escenario de su muerte. Si hubiera podido conducir sesiones de espiritismo a distancia, Lenna no habría ido a París. Habría escrito a Vaudeline pidiéndole que condujese la sesión de Evie en Francia y le informase después de los resultados.

Pero Vaudeline había comunicado públicamente que no pensaba volver a Londres en un futuro próximo. Lenna tendría que aprender el arte del espiritismo en París, y después volver al escenario de la muerte de Evie con la esperanza de invocar a su espíritu sin ayuda de nadie.

—Hay muchos médiums que conducen sesiones en su propia casa —dijo en ese momento la madre—. No necesitan estar cerca del lugar en el que han muerto sus seres queridos.

—Y también hay muchos médiums que son unos farsantes. —Vaudeline dio vueltas al té y continuó sin inmutarse—. Comprendo que resulte difícil estar en el lugar donde murió su hija, pero nuestro objetivo no es tratar nuestras emociones con delicadeza, sino resolver un crimen.

Puede que sus palabras sonasen frías, pero Vaudeline lo había dicho en innumerables ocasiones. Bajo ningún concepto podía implicarse en el dolor de la familia. El dolor era debilidad, y no había nada tan peligroso en una sesión espiritista como la debilidad en cualquiera de sus formas. A los espíritus —sobre todo a los peligrosos, a los que vagaban a sus anchas y solían aparecerse y burlarse de los participantes tanto si se los invocaba como si no— les gustaba la debilidad.

—Vendrán ustedes dos solamente, ¿no? —preguntó Vaudeline.

El padre hizo un gesto afirmativo.

—¿Su hija estaba casada o tenía algún pretendiente? En ese caso, ayudaría que estuviera presente. Cuanta más energía latente de su hija podamos reunir en la habitación, mejor.

—No —dijo el padre—, ni estaba casada ni tenía pretendientes.

—Al menos, que nosotros sepamos —añadió la madre con una sonrisita—. Nuestra hija era bastante… independiente.

Lenna sonrió, reflexionando sobre la delicada formulación de la mujer. Quizá su hija había sido un poco como Evie. Un espíritu libre. Incontenible.

La mujer tosió suavemente.

—¿Me permite que le pregunte —dijo, mirando a Lenna— cuál va a ser su papel en la sesión?

—Soy la aprendiz de Vaudeline. Todavía estoy memorizando los conjuros, pero tomaré notas durante la secuencia espiritista de las siete fases.

—No forma parte de mi tradicional cohorte de pupilos —añadió Vaudeline—, que suele tener entre tres y cinco estudiantes. Debido a las particulares circunstancias de Lenna, cuando vino hace unas semanas entre una cohorte y otra opté por acogerla en un programa de formación individualizado.

Aunque en términos objetivos era cierto, faltaban muchísimos detalles. Cuando Lenna llegó a París y le contó a Vaudeline que Evie —su antigua alumna— había sido asesinada en Londres, Vaudeline se quedó anonadada. Rápidamente instaló a Lenna en el pequeño habitáculo reservado a los estudiantes y empezó un programa acelerado de formación. Por lo general, los pupilos estudiaban con Vaudeline durante ocho semanas, pero en el caso de Lenna se había propuesto concluir la formación en la mitad de tiempo.

—No sabía que impartía usted clases de mediumnidad —le dijo la madre a Vaudeline— además de conducir sesiones.

—Sí. Soy médium desde hace diez años, y profesora desde hace cinco. —Se inclinó hacia delante y, con voz más seria, añadió—: En cuanto a la sesión, hay cosas que ustedes pueden hacer para reducir los riesgos que acabo de exponer. En primer lugar, nada de vino ni alcohol antes de la sesión. Ni una gota. Y esfuércense por mantener a raya las lágrimas. No se recreen en los recuerdos. Los recuerdos son debilidad, y, en el salón de sesiones, la debilidad sería su perdición.

El peligro que suponía la debilidad había sido el tema de una de las primeras lecciones de Vaudeline. El mundo estaba repleto de fantasmas. Cada alcoba, cada pradera, cada puerto de mar. A lo largo de los milenios, en la medida en que las personas habían vivido, también habían muerto… y no se iban demasiado lejos. Por ese motivo, explicó Vaudeline, muchas sesiones desembocaban en la aparición de espíritus que no habían sido invitados. La mayoría eran benignos y simplemente tenían curiosidad. Anhelaban sentirse de nuevo encarnados, o querían burlarse juguetonamente de los participantes. A Vaudeline no le costaba alejar a esos cordiales espectros.

Los verdaderamente peligrosos eran los espíritus malignos y los fenómenos poltergeist destructivos. Por su culpa había muchas cosas que podían salir mal durante una sesión. Podían sumir a Vaudeline en un estado de trance antes de que el espíritu destinatario tuviese ocasión de hacerlo, o si no a los participantes, un fenómeno conocido por el nombre de absorptus. Esos entes eran inteligentes y sabían exactamente a quién podían asediar: a los llorones, a los jóvenes, a los borrachos, a los lujuriosos. Todas eran modalidades de la fragilidad, una suerte de porosidad que franqueaba el paso al ser diabólico.

Para impedir que ese tipo de demonios interrumpiese una sesión, Vaudeline evaluaba con cuidado a los participantes antes de empezar. No permitía que asistiesen menores de dieciséis años ni nadie a quien le oliese el aliento a alcohol. A veces expulsaba a familiares que lloraban.

Gracias a ese proceder cauteloso, sumado al antiguo conjuro protector que Vaudeline leía al inicio de cada sesión y a los dos mandatos de expulsión que podían utilizarse como último recurso, sus sesiones eran seguras.

Casi siempre.

Nada estaba garantizado. «Esto es un arte», repetía una y otra vez Vaudeline. Y los espíritus eran tremendamente imprevisibles.

* * *

En el château, Lenna apartó la mirada del cuaderno y la volvió a posar en los padres, escudriñando sus expresiones. El rostro del padre, que tenía las manos firmemente apoyadas en la mesa, era duro. Parecía con ganas de guerra. La madre, en cambio, tenía una mirada gris y aturdida, y un manchurrón de lágrimas secas se había abierto camino por el colorete de las mejillas.

Lenna estaba orgullosa de ella. Orgullosa de ambos. Pero su fortaleza podría ponerla a ella en una situación vulnerable. ¿Podría un espíritu decidir que ella era la persona más débil de la sala? ¿Podría salir mal cualquier otra cosa? Se estremeció. Recordó varias historias que le había contado Vaudeline, historias de personas que se amenazaban unas a otras con armas mientras estaban en estado de trance, candelabros que salían lanzados por los aires como por voluntad propia. Lenna miró a su alrededor y dio gracias de que no hubiese ningún candelabro a la vista.

Vaudeline abrió una maleta de cuero y sacó varios objetos. Los demás ya estaban preparados, y un silencio nervioso cayó sobre la habitación. ¿Qué iba a ocurrir en los próximos minutos?, se preguntó Lenna. Se mordisqueó las uñas mecánicamente, un vicio de toda la vida, y observó de cerca a Vaudeline por si la sorprendía haciendo algún tipo de truco. No detectó nada.

Vaudeline sacó dos retazos de lino negro de su maletín. Los colgó delicadamente sobre el hogar de ladrillo y sobre la ventana de celosía de plomo que había al fondo de la habitación y que daba a la entrada del ruinoso edificio. La parte inferior del cristal estaba rota, de manera que la tela cerraría el paso a las corrientes de aire. Pero Lenna sabía cuál era la otra razón para taparla, porque habían hablado de ella en clase. Las ventanas eran portales de luz y animaban a entrar y a moverse a espíritus no solicitados que habían muerto en las inmediaciones. También las chimeneas. Los espíritus canallas podían bajar por la chimenea con la misma facilidad con que podían entrar por la ventana. Así pues, siempre que fuera posible lo mejor era encapsular la habitación. «Hermética y oscura».

Desde luego, la sensación era muy sofocante. Vaudeline por fin tomó asiento, acercando su silla a Lenna y ladeando las piernas hacia ella. ¿Lo habría hecho sin darse cuenta? Lenna esperaba que no.

Mientras Vaudeline abría el libro de conjuros, sus largas pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas. Un mechón de pelo se soltó y se le quedó colgando delante de la cara, pero siguió pasando las páginas sin hacer caso a la vez que la seda de la bata se deslizaba suavemente sobre sus pálidos brazos.

Lenna sorprendió al padre mirando con fijeza a Vaudeline. Tenía las pupilas dilatadas y negras, y los labios entreabiertos. Lenna reconoció la mirada —lujuria— y le comprendió perfectamente. Más de uno le tacharía de pervertido, incluso de inmoral, por tener la capacidad de sentir deseo estando tan abrumado por el dolor de la pérdida. Pero Lenna no. Conocía bien ese tipo de enredos.

Puede que, en efecto, el dolor y el deseo fueran una fea pareja. Pero Lenna no podía culpar al hombre que tenía enfrente, ya que últimamente también ella sufría ambos tormentos.

Se hizo un profundo silencio en la habitación. La vela no parpadeaba, y la cortina no se movía. La sesión no había comenzado aún, pero era innegable: Vaudeline se había hecho con el control absoluto de la estancia. Los participantes harían cualquier cosa que les pidiera.

A Lenna la reconfortó la firme competencia de Vaudeline, que tanto contrastaba con la inquietante sensación que reinaba en la sala. Recordó la promesa que le había hecho su maestra de camino al château: «No te va a pasar nada malo»,había dicho suavemente. «Tú serías la primera a la que protegería, si hiciera falta. Ma promesse à toi».

Lenna ahora repitió esas palabras, esa promesa, para sus adentros. Su propio conjuro.

Vaudeline se sacó un pequeño reloj de pulsera de debajo de la capa. Estudió la esfera y se lo volvió a guardar en un bolsillo interior.

—Empezamos en cuarenta segundos.

Al otro lado de la mesa, la madre de la víctima se sorbió la nariz, y el padre carraspeó y se puso recto. Lenna era incapaz de imaginarse la emoción que los atormentaba, la sutil mezcla de tentación y terror por lo que estaban a punto de experimentar. ¿Qué se sentiría cuando faltaba poco para reunirse con una hija muerta?

Seguramente, lo mismo que cuando faltara poco para reunirse con una hermana muerta.

La reflexión impresionó a Lenna. El objetivo de esa noche —y, de hecho, de todos sus estudios— no era solamente aprender el arte de conducir sesiones de espiritismo. En el fondo, el objetivo era comunicarse con Evie y descubrir la verdad sobre su asesinato.

Lenna sonrió afectuosamente a la madre. Los ojos de la mujer chispeaban a la luz de la vela; estaba conteniendo las lágrimas. Lenna se dijo que ojalá pudiera susurrarle unas palabras de consuelo, pero la oportunidad se le había pasado hacía un buen rato.

Con la mirada baja, los participantes esperaron mientras los cuarenta segundos transcurrían lentamente. Lenna oía el reloj que tenía Vaudeline bajo la capa, el movimiento del diminuto mecanismo encerrado en la funda metálica. Sabía que Vaudeline estaba contando los segundos, y que después empezaría a recitar el primer conjuro, el exordio protector, el preludio extraído de un milenario texto en latín sobre los demonios. Lenna ya había memorizado las cuatro primeras estrofas, pero en total eran doce.

Esperó a que Vaudeline cogiera aire: el conjuro tenía que recitarse de corrido. El control de la respiración era otra de las cosas que Lenna tenía que practicar. Los días anteriores había estado leyendo el conjuro en voz alta, pero no pasaba de la mitad porque se mareaba y le faltaba el aire.

La vela más cercana al hogar parpadeó, y no muy lejos —¿fuera de la habitación, o por encima?— se oyó un ruido sordo.

Lenna se quedó inmóvil, alzó la vista del cuaderno. No eran ratones correteando por la tarima, eso desde luego. El lápiz se le escurrió entre los dedos. Instintivamente, se acercó más a Vaudeline, dispuesta a cogerle la mano si era necesario. Al diablo con el decoro.

—Algo está viniendo —dijo de repente Vaudeline, sin alterar la voz ni abrir los ojos.

De nuevo oyeron el golpetazo. Lenna se puso tensa y se giró bruscamente hacia los padres. Al otro lado de la mesa, la madre tenía los ojos abiertos como platos, y el padre estaba inclinado hacia delante con aspecto esperanzado. Sin duda pensaban que el ruido significaba que el espíritu de su hija estaba cada vez más cerca. Y como Vaudeline no les había explicado la detallada secuencia de las siete fases, no podían saber que era demasiado pronto para que se manifestase. La sesión espiritista ni siquiera había empezado.

Lenna sabía que algo no iba bien. La secuencia se había interrumpido: Vaudeline jamás comenzaría una sesión sin el Conjuro del Demonio Ancestral, destinado a protegerlos a todos. Por un momento, el miedo se apoderó de ella. ¿Estaría entrando algún demonio en la habitación en ese mismo instante? ¿Algo lo suficientemente siniestro como para haber interrumpido la secuencia de Vaudeline? Un escalofrío le recorrió los brazos mientas esperaba a que la médium interviniese.

Pero Vaudeline seguía sin moverse. Con valentía, como si fuera una especie de lugarteniente suyo, Lenna se volvió hacia ella y susurró:

—¿Viene… algo? ¿Un espíritu?

Vaudeline espiró con expresión de fastidio. Negó con la cabeza y levantó un dedo como para decir «Espera».

De repente, la puerta de la habitación se abrió de par en par.

Londres, lunes 10 de febrero de 1873

Me hallaba encorvado sobre el escritorio de madera de caoba de mi estudio, situado en el segundo piso de la Sociedad de Sesiones Espiritistas de Londres, un establecimiento solo para caballeros del West End. Ante mí parpadeaba un farol, iluminando con su brillo azul y anaranjado los objetos esparcidos sobre el tablero: varias hojas en blanco con el membrete de la Sociedad, un monóculo con una cadena de plata, un tintero con forma de campana.

Pasé un rato masajeándome las medialunas hinchadas que tenía debajo de los ojos, fruto de la angustia y la preocupación. Llevaba varios meses sin dormir bien, y mi mandíbula estaba en constante tensión.

Teníamos problemas en la Sociedad. No en el Departamento de Clarividencia; ese estaba limpio como una patena. Los problemas estaban en el Departamento de Espiritismo, del que era vicepresidente desde mi incorporación a la Sociedad hacía una década.

Como cualquier caballero con un cargo de autoridad, sabía todo lo que había que saber sobre mi departamento. Sabía qué sesiones espiritistas habíamos conducido la semana anterior —de hecho, era yo el que decidía qué socios participaban en ellas—; también sabía en qué zona de la biblioteca estaban nuestras guías de referencia, todos y cada uno de los volúmenes que trataban sobre lo oculto. Sabía qué ingresos tenía el departamento, los nombres de las esposas de los socios y el desayuno que íbamos a servir tres días más tarde en la asamblea del departamento.

Por muy personal o trivial que fuera la información, lo sabía todo.

De modo que la responsabilidad de resolver el lío al que se enfrentaba el Departamento de Espiritismo recayó única y exclusivamente sobre mí.

A mi derecha había una copa de brandi vacía; todavía notaba en los labios el picorcillo del último trago, que me había dejado con ganas de más. Mientras me servía otro, miré un pequeño documento enmarcado que colgaba en la pared de enfrente. Era la misión de la Sociedad: «Fundada en 1860, la Sociedad Espiritista de Londres tiene como misión proporcionar servicios de clarividencia y mediumnidad en la ciudad de Londres, con el fin de dar paz a los dolientes y satisfacer la creciente curiosidad de la población por la vida de ultratumba».

Cruzándome de brazos, reflexioné sobre esas palabras. En efecto, si en algo destacábamos era en aportar paz y satisfacer la curiosidad.

La Sociedad tenía más de doscientos miembros. En torno a dos tercios estaban adscritos al Departamento de Clarividencia, encabezado por su vicepresidente y mi homólogo, el señor T. Shaw. Cada mes, el departamento de Shaw organizaba cientos de lecturas clarividentes por todo Londres. Tenía una reputación intachable y los ingresos eran constantes.

En buena medida se debía al proceso de selección de Shaw. Para ser admitidos en su departamento, los candidatos tenían que demostrar sus aptitudes para la clariaudiencia, la numerología o la adivinación, o cualquier otro talento que tuvieran.

En el Departamento de Espiritismo, las cosas se hacían de manera muy distinta. Para empezar, la actividad era menor; no pasábamos de diez o doce sesiones espiritistas al mes. (Aun así, los ingresos por sesión eran superiores —muy superiores— a lo que pudiera reunir el departamento de Shaw con las lecturas quirománticas en la calle). Además, nuestro departamento solo aceptaba nuevos miembros por invitación, y mi proceso de selección era menos… preciso. A diferencia de los clarividentes de Shaw, que podían identificar la fecha de una moneda que llevaba en mi bolsillo, los miembros potenciales de mi departamento no necesitaban ser capaces de invocar a un fantasma en una sala de juntas así por las buenas.

Eso significaba que para ingresar en mi departamento había que tener referencias de confianza, el quién-conoce-a-quién de toda la vida. Pero que quede bien claro: aunque mi proceso de selección fuera menos riguroso, yo no era menos exigente. Ponía el listón muy alto.

Tanto Shaw como yo estábamos bajo las órdenes del presidente, el señor Volckman. Volckman había fundado la Sociedad doce años antes, cuando el tema de los fantasmas había empezado a prender en la ciudad. Las sesiones espiritistas, los espíritus y los espectros estaban de moda, y Londres era insaciable. Al ver una oportunidad para hacer negocio, Volckman se puso manos a la obra y enseguida nos incorporó a Shaw y a mí.

Había sido un jefe admirable.

Antes de morir, claro está.

Sobre la esquina de mi escritorio había otro artículo más sobre aquella infausta noche, publicado esa misma mañana. Eché un vistazo al titular: «Se mantiene la incógnita sobre el asesinato del caballero londinense en una sesión espiritista», y volví a leer el breve informe de arriba abajo.

La Policía Metropolitana continúa investigando las circunstancias que rodean al asesinato del señor M. Volckman, residente de Mayfair, sucedido hace más de tres meses. Volckman era un caballero muy apreciado: padre, marido y presidente de la Sociedad Espiritista de Londres, el célebre club de caballeros del West End.

El cuerpo de Volckman, lleno de heridas, fue descubierto el treinta y uno de octubre cerca de Grosvenor Square, en una bodega particular administrada por el señor M. Morley, de Londres, vicepresidente del Departamento de Espiritismo de la Sociedad.

Aquella tarde se había conducido una sesión espiritista de víspera de Todos los Santos. El cuerpo de Volckman fue hallado en el subsótano de la bodega por el propio señor Morley. Al menos cien invitados asistieron al acto celebrado en el inmueble, dato este que, según la policía, complica considerablemente la investigación.

El señor Volckman era un honrado padre de familia. Sus amigos insisten en que no había acumulado deudas de juego y jamás había suscitado el antagonismo de nadie. Un caballero ejemplar, en palabras de sus seres queridos, lo cual deja abierta la pregunta: ¿quién podría desear su muerte?

Solté el artículo y me levanté agitado de mi vieja butaca de cuero. Mientras me paseaba por la pequeña habitación, me acerqué a un espejo que colgaba de la pared junto al documento de la misión de la Sociedad. Me miré detenidamente y le fruncí el ceño, como siempre, al reflejo que me devolvía. Treinta y seis años, una buena cabellera —sin calvicie, sin entradas—, una mandíbula firme, la nariz recta.

Pero mi tez…, detestaba mi tez. Una marca de nacimiento, de un rojo intenso y moteada, me recorría la cara desde debajo del ojo izquierdo hasta la oreja. No era una manchita que se pudiera disimular fácilmente con un poco de colorete: tenía el ancho de la palma de mi mano, y, aunque antaño la piel había sido suave, con el paso del tiempo se había endurecido. Ahora tenía relieve y rugosidades.

Durante mi infancia, este rasgo me había granjeado las simpatías de los adultos. Algún día desaparecerá, me decían todos. Pero no había desaparecido, y me avergonzaba profundamente. Ninguno de mis amigos sufría una tara semejante. Entre los caballeros más refinados de Londres, yo destacaba, pero no por nada bueno.

¡Ah, si pudiera borrar la mácula restregándola, o decolorarla! De adolescente, me la había frotado con arena y cal hasta dejármela en carne viva. En vista de que lo único que conseguía eran lesiones que me cubrían el lado izquierdo de la cara, preparé un mejunje casero —vinagre mezclado con una crema para el rostro que encontré entre las cosas de mi madre— y me lo daba cada noche. Semana tras semana, probaba tácticas absurdas como esas. Ni una sola hizo efecto. Más bien creo que la marca se oscureció, incluso puede que aumentase.

¿Lo peor? Que las mujeres posaban sobre mí su mirada un segundo más de la cuenta, como si fuera un raro espécimen procedente de otras latitudes. La mácula tampoco favorecía mis perspectivas matrimoniales. No era solo que echase para atrás a las mujeres atractivas, sino que además nadie sabía cuál era exactamente la causa de la imperfección. Mis padres no habían nacido con el rostro marcado. ¿Qué mujer se iba a arriesgar a que sus hijos estuviesen aquejados de semejante espanto?

Me pasé la mano por la mejilla. El vello facial tapaba un trocito de la marca, pero el resto de la cara daba verdadera lástima. Me di la vuelta. La vergüenza por mi aspecto era algo con lo que me había reconciliado con el paso del tiempo, pero seguía odiando los espejos.

El señor Volckman siempre había hecho caso omiso de mi aspecto. En todos los años que tuvimos trato, jamás hizo ni un solo comentario.

Le echaba muchísimo de menos. A pesar de que era diez años mayor que yo y un hombre extraordinariamente exigente, para mí había sido un mentor, un confidente. Un compañero.

También había sido un hombre generoso; gracias a él, mi madre y yo no habíamos tenido problemas económicos desde hacía diez años, cuando mi padre, un próspero comerciante del sector textil, falleció de una neumonía. Entre los dos intentamos con todas nuestras fuerzas mantener a flote la tienda de telas de mi padre, pero ni ella ni yo teníamos el talento ni el dominio escénico necesarios para la venta. En cuestión de meses, una capa de polvo se posó sobre nuestro inventario: sobre los paneles de seda precortada para colgaduras, sobre los cortes de lana para los vestidos de invierno, sobre los algodones rosa chillón destinados a las libreas. Todo se pasó de moda, ya que no teníamos fondos para comprar los últimos estampados ni para actualizar nuestros productos. Nuestra clientela de clase alta no tardó en cerrar sus cuentas y en hacer negocios con otros.

El señor Volckman, un antiguo cliente, se compadeció de nosotros. Yo me preguntaba si sentiría lástima por mí, un caballero de veintiséis años con clase y buenos modales, pero soltero y cargado con un negocio en quiebra y una madre envejecida. El señor Volckman acababa de fundar la Sociedad Espiritista de Londres y andaba buscando una persona de confianza —una persona leal— para establecer y dirigir el Departamento de Espiritismo. Me acogió bajo su ala y me pagaba un sueldo generoso, suficiente para mantener a mi madre, que cerró la tienda de telas vendiendo lo poco que pudo vender mientras yo me enfrascaba en la lectura de textos sobre espiritismo: la naturaleza de las almas, la transmisión de información por los espíritus, las herramientas para facilitar esas comunicaciones. Volckman me dio carta blanca para que dirigiera el departamento a mi gusto. A medida que iban aumentando los ingresos, se le veía cada vez más contento. Contento y quizá también un tanto sorprendido.

Mi deuda con el señor Volckman era para siempre. Su generosidad no solo había salvado a mi familia del descalabro financiero, sino que además me había permitido recuperar mi posición social y me había proporcionado un círculo de amigos de buen tono.

Quería portarme bien con él.

Volckman había sido un hombre con grandes expectativas y poca tolerancia para el error, y le preocupaba especialmente que la Sociedad conservara su reputación de credibilidad y autenticidad. No perdonaba cuando estas se veían amenazadas. Así pues, no le hizo ninguna gracia la oleada de rumores que empezó a extenderse a comienzos de 1872, sobre todo cuchicheos de salón que insinuaban que la Sociedad trufaba sus sesiones espiritistas con ardides y trucos de magia. La información se la dio uno de sus colegas que conocía bastante bien los círculos ocultistas de Londres.

Esos rumores, centrados en mi departamento, ofrecían una mala imagen de la organización en su totalidad. Daban a entender que todo el trabajo de la Sociedad consistía en trucos y engaños y que no éramos más que un puñado de ilusionistas. Hombres de magia teatral.

A pesar de la buena voluntad que reinaba entre nosotros, el señor Volckman estaba furioso, sobre todo conmigo. Al fin y al cabo, era mi departamento el que estaba creando problemas. Y no le faltaba razón. La sola idea de que semejantes rumores de mala praxis pudieran dañar la impecable reputación de la Sociedad me ponía enfermo.

Debajo del espejo había otro marco. En este había fragmentos de periódicos escritos por clientes satisfechos. «Estoy encantada con el resultado de la sesión conducida hace dos semanas», leí en uno. «Los caballeros de la Sociedad Espiritista de Londres manifestaron a mi difunto esposo, y cuando le preguntaron a su fantasma si yo debía volver a ser libre para amar, se oyó un fuerte repiqueteo procedente de la chimenea…».

Me acordaba perfectamente de aquella sesión…, la expresión jubilosa de la viuda, la cara de alivio. Tenía más valor que el dinero.

Aunque el dinero tampoco estaba nada mal.

La honorable reputación de la Sociedad en los diez últimos años se traducía en una gran cantidad de encargos, y al final de cada trimestre los beneficios se sumaban y se repartían mediante dividendos entre los socios. Para muchos, esos dividendos eran el beneficio más atractivo de la pertenencia a la Sociedad. Eran un estímulo para que pulieran sus habilidades de clarisentencia o canalización espiritual, con el fin de mantener el negocio boyante.

Para otros, lo importante no era tanto el dinero como la camaradería entre los caballeros. La sede de la Sociedad era un lugar para escapar de la monotonía de la vida doméstica y participar en conversaciones estimulantes, fiestas exclusivas, opíparos banquetes.

Y para unos pocos, el beneficio más atractivo de ser socio no era ni los ingresos ni la exclusividad, sino las mujeres con las que solíamos trabajar.

La naturaleza de nuestros servicios suponía un acceso sin trabas a muchos hogares de la ciudad. La Sociedad era bastante exigente, y sobre todo en mi departamento no era casual que la mayoría de nuestros clientes fueran viudas acaudaladas y herederas abandonadas. Yo me encargaba de estar atento a los obituarios, y conocía bien los linajes aristocráticos, los apellidos de las familias terratenientes o relacionadas con el mundo de la política…, en otras palabras, las mujeres con las que tratábamos eran de las que no pondrían pegas a participar en carísimas sesiones de espiritismo.

Aunque a menudo trabajábamos con ellas, las mujeres tenían prohibido el acceso a la sede de la Sociedad desde el momento mismo de su fundación. En la última reunión de la jefatura a la que había asistido Volckman, a finales de octubre, un miembro había presentado una moción para suprimir la norma. ¿Y si al menos permitían el acceso a las mujeres en calidad de invitadas especiales a las cenas?

A pesar de ser padre de familia, Volckman se había reído de la idea.

—Los caballeros se retiran a la Sociedad para huir de sus esposas —había dicho—, no para tener todavía más trato con ellas. No se nos ocurriría invitar a nuestras esposas a las fiestas de la bodega que organiza Morley en Grosvenor Square, ¿no?

Todos nos habíamos reído. Hacía varios años que daba grandes fiestas en el recinto subterráneo, que tenía cabida suficiente para cien invitados. Llevaba años encargándome de la bodega para ganar unos ingresos extra. Había casi doscientos toneles —ginebra, vermú, whisky escocés— y vino a espuertas. Mi responsabilidad consistía en dar la vuelta a los barriles, meterlos y sacarlos, y espantar a las ratas. Los barriles y las botellas eran propiedad de un distribuidor del norte de Londres.

Los socios no hablaban de mis fiestas con sus mujeres. Todos sabíamos guardar secretos, y sobre todo Volckman. Era tremendamente leal a las cosas que valoraba.

Durante una década, todo nos había ido de maravilla haciendo las cosas como las hacíamos.

Hasta que se dispararon aquellos rumores.

A renglón seguido de los chismes, el negocio empezó a decaer. En mi departamento, los encargos se redujeron en un catorce por ciento de un trimestre a otro. Los de Shaw no estaban muy lejos. La pérdida de ingresos era inquietante, pero lo más problemático eran los dividendos reducidos. Descontentos con sus asignaciones, varios socios amenazaron con marcharse. El chismorreo que se había extendido por toda la ciudad era peligroso, sí, pero ¿que los socios abandonasen el barco? Los desertores nos hacían un flaco favor. La gente empezaría a hacer preguntas, más de las que había hecho hasta ahora.

No, no podía permitirlo. No podía permitir que la Sociedad se colapsara. Las juergas, el dinero…, era todo demasiado bueno.

Volckman me exigió que llegase hasta el fondo: teníamos que identificar el problema y resolverlo lo antes posible. Y prometió que él también escarbaría.

Pero al final sus esfuerzos le habían llevado a la tumba.

Fuera, al otro lado de las paredes sin ventanas de la sala, una curruca entonó su alegre melodía vespertina. Había empezado a cantarla unos días antes. Extraño comportamiento para un animal que normalmente cantaba con el coro del alba, pero los animales salvajes… ya se sabe.

Eché otro vistazo al artículo sobre la muerte de Volckman, dando golpecitos con el dedo a la última frase: «¿Quién podría desear su muerte?».

La curruca cantó más alto. Dediqué unos minutos a escuchar a la diminuta cantante, envidiando su alegría. Después agaché la cabeza y me pellizqué el caballete de la nariz.

La tarea que tenía por delante iba a ser peligrosa.

París, jueves 13 de febrero de 1873

La puerta del viejo salón del château se abrió de par en par.

La madre de la mujer asesinada soltó un grito de terror. Lenna se volvió y pudo distinguir las sombras de una criatura humanoide en el umbral. Si es un fantasma, pensó, habré estado muy pero que muy equivocada.

La sombra dio un paso al frente y entró en el salón. Ahora que se la veía más claramente, Lenna se fijó en el uniforme oscuro, la barba incipiente en la barbilla. Era la muy corpórea figura de un joven; en la mano llevaba colgando un farol. Los cuatro botones de latón de su abrigo reflejaban la trémula luz de la vela, y en bandolera le colgaba una bolsa de cuero. Se detuvo jadeando y con las mejillas rojas de frío. Los copos de nieve que le habían caído en el abrigo se derritieron en cuanto pasó a la habitación.

—¿Quién es? —murmuró el padre con tono confuso. Miró con expresión incrédula a su mujer, que permanecía callada.

La fiereza del padre y la mansedumbre de la madre le recordaban mucho a sus pobres padres. Después de la muerte de Evie hacía varios meses, su madre se había ido al campo con una prima. Había intentado soportar la ciudad durante un par de semanas, recibiendo a los clientes en el salón del hotel Hickway House con los ojos vidriosos tapados por un velo de crepé. Pero la muerte de su hija estaba aún por esclarecerse, y todo el mundo parecía sospechoso. La madre de Lenna no confiaba en nadie, ya fueran desconocidos o viejos amigos.

De modo que el padre de Lenna tuvo que encargarse del hotel. Era manejable —solo veinticuatro camas, en su mayoría ocupadas por viajeros procedentes de King’s Cross y St. Pancras—, pero aun así Lenna sabía que era una enorme carga para él, y no veía la hora en que su madre se sintiera lo suficientemente recuperada como para volver a la ciudad.

Al otro lado de la mesa, el afligido padre se removió en el asiento.

—¿Este hombre es de verdad? —preguntó en voz alta.

Lenna se hacía la misma pregunta. A pesar de todo lo que habían abarcado Vaudeline y ella en las dos últimas semanas, no había formulado la pregunta fundamental: ¿qué aspecto tenía exactamente un fantasma? ¿Se suponía que los fantasmas se asemejaban a las formas flotantes, etéreas, que salían en los libros infantiles, o eran tan tangibles y verosímiles como el hombre que en ese momento estaba quieto en el umbral?

Rápidamente, bajó la mirada a su cuaderno, donde llevaba varios días tomando notas diligentemente. Echó una ojeada a sus páginas en busca de alguna pista que se le hubiese podido pasar por alto.

El jadeo, pensó Lenna, y el rubor del rostro. Parece completamente real, pero ¿cómo puedo estar segura?

Evie no se habría hecho esas preguntas. Sus creencias siempre habían llegado sin esfuerzo, sin el runrún de las dudas, de la ciencia, de la razón.

A Lenna, por el contrario, le gustaba verse como una joven que se guiaba por la lógica y el sentido práctico. El mundo natural siempre le había interesado, pero nunca tanto como cuando conoció a Stephen Heslop.

Stephen era el hermano gemelo de Eloise, que había sido amiga íntima de Evie y de Lenna. Stephen solo era unos meses mayor que Lenna, y se conocieron cuando volvió de estudiar en Oxford para trabajar analizando minerales y fósiles en el Museo de Geología Práctica de Jermyn Street.

Stephen se pasaba a menudo por el Hickway House a ver a Lenna, y muchas veces llevaba trabajo, como cinceles y brochas que había que arreglar. Lenna se sentaba con él en el jardín mientras él reparaba las herramientas, y su interés por el naturalismo iba creciendo a medida que Stephen le iba explicando la ciencia de los fósiles. Incluso le acompañó al museo en varias ocasiones, y se familiarizó con la inmensa variedad de colecciones de piedras.

Un día, Stephen le llevó una piedrecita redonda que no se parecía a ninguna de las que había visto Lenna hasta entonces. Era translúcida, del color del whisky, y se llamaba «ámbar». Lenna supo que con ese regalo Stephen estaba intentando iniciar un cortejo. Pero, aunque le gustaba pasar el tiempo con él, su interés romántico la dejó fría. Lo que más la emocionó fue la piedra de resina y lo que había en su interior: el esqueleto de un minúsculo arácnido, apenas del tamaño de una uña, y los hilos casi invisibles de su telaraña, que se había mantenido perfectamente tejida. Era una piedra joven, le dijo Stephen, de menos de cien mil años de antigüedad.

—Para ti —dijo con el labio superior perlado de sudor.

Alargó la mano para tocarle el brazo, pero Lenna lo esquivó con delicadeza y se puso a estudiar más de cerca los pelitos de las patas curvas de la araña.

Ese fue el inicio de su colección de antiquísimas muestras de ámbar y de su deseo de aprender más sobre ese tipo de cosas: reliquias hechas de minerales, o arañas fosilizadas halladas en lugares remotos por exploradores que se atrevieron a abandonar aquella ciudad de niebla y humedad.

Varias semanas más tarde, Stephen volvió del museo con material de desecho del laboratorio, incluida una bolsa de arcilla medio seca y varias herramientas rotas. La dejó que probase a hacer moldes de fósiles, y Lenna se fue al Támesis a buscar una perca muerta. La espinosa aleta dorsal dejó una bonita huella, y además era algo que podía tocar con la yema del dedo. Eso le gustaba. Le fascinaba todo lo que fuera físico, lo que se pudiera ver, demostrar. Como la arañita, con su telaraña sumergida en ámbar. No cambiaba, no desaparecía.

Todo lo contrario de las cuestiones que interesaban a Evie.

Evie siempre había preferido temas de naturaleza etérea: apariciones, premoniciones, sueños. Cada día cumplía con sus obligaciones en el hotel de sus padres, y por la noche profundizaba en sus vagos y extraños estudios. Creía que había fantasmas por todas partes, debajo de alguna capa de vida que por el momento era invisible para ella. Estaba convencida de que, con la fórmula adecuada —el hechizo correcto, o el amuleto correcto—, podría descubrir ese ámbito.

También estaba convencida de que podría obtener buenos beneficios de aquello. Los fantasmas se habían puesto de moda en Londres hacía solo unos años, y Evie supo reconocer la oportunidad: su obsesión personal podía hacerle ganar un buen dinero. Con la formación necesaria, podría hacerse rica, muy rica. Así pues, se había puesto contentísima cuando, un par de años antes, había conseguido una plaza en uno de los grupos de estudio que tenía en Londres Vaudeline D’Allaire. Era un nombre respetable del que podría presumir en misteriosos salones cargados de humo, y además la experiencia la colocaría en una posición ventajosa.

Lenna tenía que reconocer que no era una cuestión de codicia. Era una genialidad.

Aparte de sus intereses, había otras cosas que diferenciaban a las hermanas. No tenían ningún parecido físico. El pelo de Evie era negro y corto, y sus ojos, azules y llorosos, como los de su madre, y Lenna había heredado las ondas de color rubio mantequilla y los ojos avellana de su padre. Además, mientras que Lenna era muy femenina, Evie siempre había tenido aspecto de chico, rudo y sin adornos, por no decir que era poco atractiva. Eso sí, solo en cuanto al físico; para nada en cuanto a su forma de ser. Era la persona más lista y valiente que había conocido Lenna; a decir verdad, pensaba que era demasiado lista, taimada incluso.

Como todas las hermanas, discutían con frecuencia. La semana anterior a la muerte de Evie, las dos solas en la habitación que compartían en el hotel, Evie había estado leyendo un libro mientras Lenna estudiaba sus moldes de fósiles. Acababa de acercar el molde de la perca a la lámpara de aceite y estaba observando los intrincados surcos hechos por la carne del pez.

—Así me demuestras que tengo razón —dijo Evie, apartando la vista de los papeles; la luz se reflejaba en sus mejillas sonrosadas.

—¿Cómo dices?

—Ese moldecito de perca que no paras de mirar… El pez está requetemuerto, pero su forma está ahí, delante de ti, y se mantendrá en esa arcilla para el resto de los tiempos. Lo mismo pasa con los fantasmas. Puede que muramos, pero en realidad nunca nos vamos del todo.

Lenna pasó la uña del pulgar por la barriga redonda de la huella. Nunca se lo había imaginado en esos términos, pero en cualquier caso no pensaba admitírselo tan fácilmente a su hermana menor.

—¡Cuánta idealización!

Evie resopló.

—Algo que sigue existiendo después de que pensamos que se ha ido no puede ser una ilusión. Incluidos los fósiles y las piedras que tanto te obsesionan. La semana pasada no parabas de hablar de un fósil de hoja que te había traído del museo tu pretendiente. Tenía… ¿Cuántos años? ¿Mil?

—Cuatro mil. Y no es mi pretendiente.

—Ya. —Evie cruzó las manos sobre el regazo—. Bueno, la hoja hace mucho que no está. Se pudrió. Pero dejó una huella, ¿no? Todavía queda algo de ella. ¿O vas a decirme que la hoja misma era una ilusión porque ya no existe?

Evie tenía razón. Incluso la piedra de ámbar con la araña era una prueba a favor de su razonamiento. La araña estaba perfectamente conservada. Muerta, pero no desaparecida. Aun así, Lenna se negaba a capitular ante Evie. Prefería guardar silencio antes que admitir que podía estar equivocada.

—Has pasado demasiado tiempo con Stephen, preocupándote por cosas que pueden tocarse —continuó Evie—. Algún día deberías acompañarme a una caza de fantasmas. A lo mejor te llevabas una sorpresa.

—Pero si no has visto ni un solo fantasma.

—Están ahí, te lo aseguro. —Se sentó sobre una pierna y volvió a coger el libro—. De la misma manera que estuvo la perca en esa arcilla.

Evie jugueteó distraídamente con un cordón del zapato y volvió a posar la vista en las lecturas que tenía esparcidas a su alrededor: un manual sobre mesas parlantes —a saber qué era eso— y otro sobre la naturaleza de los orbes en las fotografías. Había anuncios de viales de aceite fosfórico o algo parecido, un esquema para construir gabinetes de espíritus y un folleto titulado Catálogo de aportes.

—¿Qué son los aportes? —preguntó Lenna. Nunca había oído la palabra.

A Evie se le iluminaron los ojos.