Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Círculo de Tiza

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Cruce de Caminos

- Sprache: Spanisch

Las miradas de Darwin y Melville se cruzan en "Las Encantadas" libro que recoge textos de dos viajeros marcados por ese archipiélago: Uno hayó las respuestas que darían lugar al "Origen de las especies" y otro inspiración para su obra "Moby Dick". El libro ofrece dos versiones diferentes de un viaje a un mismo lugar, Las Galápagos y separados apenas seis años en el tiempo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 218

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: octubre de 2015

Segunda edición: Noviembre 2016

© de “La mansedumbre de los pájaros”:Carlos Jiménez Arribas

© de la traducción de “El archipiélago de las Galápagos”:Carlos Jiménez Arribas

© de “Las Encantadas: Viaje a la leyenda”:Francisco León

© de la traducción de “Las Encantadas”:Ulises Ramos, Marian Montesdeoca

© de la traducción de los poemas de “Las Encantadas”:Francisco León

© de “Senilidad del poeta”:Francisco Ferrer Lerín

© de la edición:Círculo de Tiza

Título:Las Encantadas: Derivas por Galápagos

Autores:Charles Darwin y Herman Melville

Edición literaria:Ulises Ramos Cordero y Marian Montesdeoca

Diseño de cubierta: © Navalgar

Diseño de arte y maquetación:Marian Montesdeoca

Impreso por:Imprenta Kadmos

ISBN:978-84-944340-2-0

E-ISBN:978-84-127906-5-8

Depósito legal:M-31513-2015

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin permiso previo del editor.

Índice

La mansedumbre de los pájaros 9

Carlos Jiménez Arribas

El archipiélago de las Galápagos 21

Charles Darwin

Galápagos: Viaje a la leyenda 65

Francisco León

Las Encantadas 89

Herman Melville

Senilidad del poeta 235

Francisco Ferrer Lerín

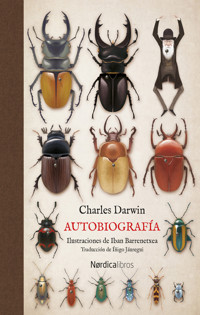

Índice de ilustraciones253

Referencias bibliográficas256

La mansedumbre de los pájaros

Carlos Jiménez Arribas

11

Recientementeuna discreta noticia saltaba a los teletipos: la tienda de recuerdos que la Fundación Charles Darwin tenía en las Galápagos había cerrado por las protestas de los comerciantes, abrumados ante tanta competencia. Y es que además de recuerdos, allí se vendía de todo, camisetas con el logo de la Fundación, también ropa de baño, gafas de sol, chocolate con denominación de origen de Ecuador y artesanía local. El alcalde de Santa Cruz, ciudad galapaguina en la que se ubicaba, atendió a los ruegos de sus paisanos y decretó el fin del negocio. Tras el cierre, la Fundación, dedicada al estudio de la biodiversidad en el archipiélago, ha visto extinguirse su fuente principal de ingresos, y corre, ella también, serio peligro de ex-tinción. La noticia viene a cuestionar de forma irónica el om-nívoro capitalismo del nuevo milenio y sus ansias acaparadoras de lucro, y apuntala uno de los pilares de la teoría de Darwin, a saber: que cuanto más diversidad formal haya, más vida habrá. Pero además ilustra la tenue relación existente entre los diver-sos agentes en la economía de las Galápagos, y evoca la intrin-cada dependencia de las especies que ha marcado la vida en es-tas islas desde su aparición sobre la faz de la Tierra.

Algo de todo ello se lee entre líneas en el sencillo y vívido relato que de su paso por allí hizo Charles Darwin (1809-1882), posiblemente el hombre de ciencia más influyente de todos los tiempos. Entre líneas, pues aquel joven recién li-

12

cenciado que dio la vuelta al mundo a bordo del Beagledis-taba mucho todavía de ser el Evolucionista con mayúsculas que acabaría trenzando su revolucionaria teoría mientras es-tudiaba la sexualidad de las orquídeas. Y aunque la idea de la transmutación de la vida no empezó a iluminarse en su cabeza hasta que no volvió a Inglaterra, es difícil no leer en las palabras del capítulo dedicado a las islas Galápagos en su Viaje del Beagleun adelanto del Origen de las especies. Ha-bla en este fragmento de sus famosos pinzones, recogidos, por cierto, no por él, sino por el capitán FitzRoy, con una diligencia que Darwin no poseía aún: «Es mi sospecha que distintos miembros de esta serie están circunscritos a islas diferentes; por tanto, si hubiera recogi-do todos en una única isla, la gradación no habría sido tan perfecta. Está claro que si varias islas tienen cada una su especie par-ticular de un mismo género, puestas todas juntas ofrecerán una variada gama de rasgos. Pero no hay espacio en este trabajo para abundar en tan curioso asunto». En efecto, hubo que esperar al cénit de sus capacidades como científico para que el curioso asun-to cuajara en su famosa tesis sobre el origen de las especies.

Sin embargo, sin esa mirada orbital del aprendiz de naturalista que le permitió un viaje de un lustro alrededor del mundo, muy poco de lo que vino después habría sucedido, y ciertamente, casi nada sin el paso providencial por las Galápagos. Inicialmente, no obstante, la mirada que recorrió estas islas se aproximaba más a la del geólogo. Aunque lo que queda en el diario son las grande-zas y miserias del mundo animal, Darwin acudió a las Galápagos con los Principios de geologíade Lyell muy en mente, tras maravi-llarse de lo bien que encajaban esas teorías en la parte occidental del cono sur americano. Sus conmovedoras interacciones con la fauna de las islas, subiéndose a lomos de las tortugas y hacien-

13

do rabiar a las iguanas, quizá tengan más que ver con el geólogo ocioso que con el activo naturalista.

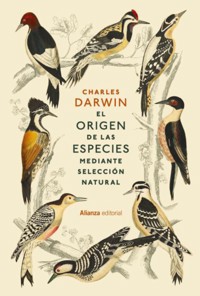

En sus exploraciones por las islas Darwin no fue tan plenamen-te consciente como se podría pensar de la variedad de vida que veía. Los pinzones nunca aparecen mencionados en el Origen de las especies: tal fue el desorden en las colecciones que hizo de estos pájaros, que no pudo basar su famosa teoría en ellos, contra lo que se suele creer. Y por lo que respecta a las tortugas, parece más in-teresado en sus hábitos generales que en observar las diferencias importantes que se dan entre los caparazones de unas y otras. En la primera versión de su diario, la más inmediata, la que aquí tra-ducimos, no las cataloga todavía como especie autócto-na, denominándolas Testudo indicus, y será solo en sucesivas ediciones cuando introduzca la nueva taxonomía de Testudo nigra.

El verdadero impacto del archipiélago sobre él fue posterior, una vez desembarcado en Inglaterra, cuando pudo contemplar la vida en las Ga-lápagos como un conjunto y lo comparó con colecciones de otros parajes custodiadas en los museos ingleses. Esto resaltó la especificidad de lo que había visto. Como un muchacho relati-vamente torpe pero bien intencionado, Darwin irrumpe en la vida científica inglesa con su cargamento de fósiles y de animales di-secados, sin saber muy bien el valor de lo que traía en las alforjas. Lo ayudan en la labor de taxonomía científicos como el ornitólogo John Gould, y poco a poco se va desprejuiciando de las asunciones erróneas sobre especies concretas con las que había acudido al fa-moso archipiélago. Pero es significativo que quien trabó la singular teoría no fue ninguno de estos científicos, sino el mismo mucha-cho torpe y entusiasta muchos años después.

Como apuntábamos antes, en aquella visita, Darwin parece interesarse sobre todo en la importancia de estas islas para de-mostrar el origen reciente de la costa oeste sudamericana; más

14

aún, para demostrar que hay nuevas tierras que se están forman-do constantemente sobre la superficie del planeta. La vida llega-ba solo después, colonizaba las ménsulas ofrecidas por los proce-sos geológicos con una biodiversidad a la que Darwin atendería ya en frío, pasada la euforia del encuentro con la irrefutable prue-ba geológica. Y es de la imbricación de ambas, como no podía re-sultar de otra manera, de donde surge su famosa tesis, apuntada telegráficamente en marzo de 1837, apenas un año después de la arribada del Beaglea Falmouth, aunque el paréntesis delata indu-dable revisión con posterioridad: «Abrí en julio primeras notas sobre la “transmutación de las especies”. -Impresionado desde el mes de marzo por fósiles de S. América y por especies del archi-piélago Galápagos.-Estos hechos son el origen (sobre todo más tarde) de toda mi teoría».

Es importante insistir en que si su teoría se alejaba de las im-perantes hasta la fecha, lo hacía a lomos de la geología de Lyell, quien no creía en la existencia de grandes cataclismos en la cor-teza terrestre, ni en épocas pasadas de mayor actividad tectónica, sino en un discurrir relativamente uniforme y tranquilo de los procesos geológicos. Natura non facit saltum: la teoría de Darwin parece un desarrollo biológico de esa progresión tranquila del planeta, y para ello tuvo que demostrar que la vida de las espe-cies sobre la Tierra, como la de los individuos, tiene fecha de caducidad; y que hay especies que desapa-recen sin más, sin grandes convul-siones, como un individuo mo-ribundo, con toda la grandeza y pequeñez de tantos y tan dis-cretos acabamientos. La teoría de la edad biológica de la espe-cie, sin embargo, fue después modificada para acomodar-la al famoso determinismo inspirado en las teorías de la pobla-ción de Malthus. De donde vino tanta interpretación interesada

15

«como aquello de que la naturaleza es de derechas» de las tesis de Darwin, quien también era hijo de su tiempo.

Lo que nos queda en este capítulo sobre las Galápagos es la mirada núbil del naturalista, y la semilla de una intuición que hará de Darwin el mayor y más convencido converso a su con-trovertida hipótesis. Insistimos en preguntarnos: ¿Cómo explicar la teoría de la evolución partiendo de la bisoñez del naturalis-ta? ¿Por qué no fueron otros científicos de mayor reputación en la época, una vez que pudieron contar con la evidencia aportada por Darwin, datos que en muchos casos supieron catalogar mejor que él, quienes dieron con la revolución evolutiva? No hay que olvidar que Robert Chambers y Alfred Russel Wallace, coetá-neos suyos que también intuyeron la línea genealógica de las es-pecies, escribieron siempre desde los márgenes del establishmentcientífico británico. La respuesta a esas preguntas quizá resida en el propio Darwin, y acerca la ciencia a la creación artística, no tanto en sus medios o resultados, como en la necesaria preexis-tencia de aquello a lo que más miedo tenemos, que es también lo que más nos fascina: el asomo incensable de la personalidad.

La personalidad del científico es como la del artista, como esa agua destilada en una sábana que recoge, en Las Encantadasde Melville, la chola Hunilla de la purita intemperie. Y fue un eli-xir que filtraron los Darwin varias generaciones antes de Charles hasta caer gota a gota en él, una evolución de las especies a través de las capas freáticas de su genealogía que determinaron la trans-mutación: desde el antepasado científico ilustre y ortodoxo al pa-dre clérigo, quien estuvo inicialmente opuesto al viaje de su hijo por el mundo, pero acabó convirtiéndose en un patriarca con-vencido y comprometido con esa aventura científica de su reto-ño, prescribiéndole pasas de Corinto para el mareo en el barco y prohibiéndole expresamente que abandonara el Beagleantes de tiempo. Todos empujaron, todos, ancestros, soles, mares, montes, bichos vivos y muertos, con esa parsimonia tectónica del plane-

16

ta, para que la idea de la evolución cuajase en su persona. Trági-camente también, pues Darwin presintió que la idea seguía tras él, sin él, y se llevaba por delante a dos de sus hijos, secretamente consciente de que el matrimonio con su prima podría haber abo-cado su línea genealógica a la extinción.

Esas capas freáticas las describe muy bien Melville en sus lí-neas sobre la Roca Redonda, el acantilado con forma de torre en uno de los cuadros de Las Encantadas. La saturación semiótica que informa siempre la prosa de este autor se ceba en esas forma-ciones cársticas para trazar una especie de parusía ornitológica de las distintas especies en gradación ascendente. Había ensayado la técnica en Moby Dickcuando buscaba intrincados jeroglíficos en las cicatrices marcadas sobre los lomos de los cachalotes. Hay otra parusía o ascensión del signo en este volumen: la que va de la geología escrita en piedra de Darwin, a la grabada a fuego y sangre en la epidermis de la ballena, y llega, en una suerte de rara cima del sentido, a esos aleteos que Ferrer Lerín graba en el aire con su lectura sincopada de Melville.

El mismo Melville cree leer en esos signos arbitrarios trazados con sesgo incierto por la naturaleza el perfil verdadero de la pri-mera palabra, y en la Roca Redonda se imagina que habita algu-na especie primigenia; pero nos conmueve, más que ese eslabón no hallado, la gota de rocío que pende y que parece que nunca cae sobre la calabaza en la que bebe su chola Hunilla. Quizá esa sea una diferencia importante entre los dos relatos sobre las is-las Galápagos recogidos, como dos caras de una moneda, en este volumen: Herman Melville tenía la mirada puesta en la trascen-dencia y saturó de signos la naturaleza, y así hizo también que la tortuga y la ballena parecieran animales de otro mundo. Charles Darwin, por su parte, miró Natura con la suficiente ingenuidad como para dejar que la mirada se le impregnase de morfología trascendental y acercó tanto los animales al ser humano, también los de formas más extravagantes, que acabó por demostrar, no

17

18

solo que eran de este mundo, sino nuestro común e incuestiona-ble parentesco con ellos. ¿Quién es el verdadero artista?

A modo de respuesta, aquí va apuntada otra diferencia. Las Galápagos cambian de nombre en el relato de Melville para llamarse Las Encantadas, pues toda su obra parece un encan-tamiento que permita escapar al ser humano, Ahab, Bartle-by, Oberlus, Hunilla, del averno subyacente a su existencia. La descripción inicial del archipiélago parece un paisaje lunar, una erupción de gibas surgidas de un mar de ceniza. Darwin, con una energía distinta, más solar, desmitifica las islas, las ubica en un entorno de relativa urbanidad y busca su referente, no en la la-guna Estigia, sino en el paisaje industrial que había invadido la campiña inglesa. Aunque en muchas ocasiones sería difícil deci-dir cuál de estos dos ámbitos está certeramente más cerca del in-fierno, los perfiles descritos en su relato nos sitúan en indudable cercanía con estas islas. Y el marco mítico que subyace a su na-rración no es el oscuro perfil del Hades, sino algo más luminoso: la Edad de Oro en la que, como contaba don Quijote, no existía la propiedad ni la avaricia, y los animales no le temían al hombre. El relato de Darwin demuestra por encima de todas las cosas que esa edad existió. Él la llamó la mansedumbre de los pájaros.

En este relato del capítulo dedicado por Charles Darwin a las Islas Galápagos en sus notas de viaje, el texto seguido en la traducción es el que se incluye en la edición del Voyage of the Beagle, a cargo de Janet Browne y Michael Neve, Penguin Books, Londres, 1989, que ofrece el texto original, completo en el caso del capítulo tra-ducido, tal y como fue publicado por primera vez en 1839. La con-tribución de Darwin a la obra en cuatro volúmenes que recogía las expediciones de los barcos Adventurey Beaglepublicada por el ca-pitán del Beagle, Robert FitzRoy, consumado naturalista, formaba el tercer tomo y llevaba el humilde título de Diario con anotaciones

19

(Journal and Remarks, 1832-1836). Difiere esta edición de las pos-teriores, que introducen modificaciones en el texto, y se ha elegido por presentar de manera más inmediata la impresión causada por las islas Galápagos en el joven Darwin, y por considerarlo un ex-cepcional documento tanto científico como literario.

Riaza, 22 de marzo de 2015

El archipiélago de las Galápagos

Charles Darwin

23

Quincede setiembre El Beaglearribó a la isla más me-ridional de las Galápagos. Este archipiélago consta de diez islas principales, de las cuales, cinco tienen un tamaño mucho mayor que el resto. Están situadas bajo la línea del ecuador, y a una dis-tancia de entre 500 y 600 millas de la costa occidental de Améri-ca. Todo el conjunto es de formación volcánica. Con la excepción de algunos fragmentos de granito, a los que el calor ha alterado cubriendo de una curiosa pátina, están formadas en su totalidad por lava, o por la arenisca resultante de la atrición de materiales volcánicos. Las islas de mayor altitud (que ostentan una eleva-ción de 900, y hasta 1.200 metros) suelen tener uno o más cráte-res principales en su centro, y orificios más pequeños en los flan-cos. No cuento con datos exactos para hacer el cálculo, pero no dudo en afirmar que debe de haber en todas las islas del archipié-lago al menos 2.000 cráteres. Estos son de dos tipos; uno, como suele ser el caso, formado por escoria y lava; otro, por arenisca volcánica acumulada en finos estratos. Estos últimos presentan en la mayoría de los casos una hermosa simetría: deben su origen a la erupción de un barro esto es, fina arena volcánica mezcla-da con aguaque no tiene nada de lava.

Si pensamos que estas islas están bajo la línea misma del ecua-dor, el clima dista mucho de ser caluroso en demasía; algo que, quizá, se deba principalmente a la temperatura tan baja del mar que las rodea. A excepción de una breve época del año, cae muy

24

poca lluvia, y ni siquiera entonces lo hace con regularidad; pero por lo general las nubes están bajas. Todo ello provoca una aridez muy acusada en las partes de las islas que están al nivel del mar, mientras que las cimas, con una altitud de trescientos metros o más, poseen una vegetación que se diría exuberante. Sobre todo es el caso en el lado de barlovento, que es el que primero recibe y condensa la humedad de la atmósfera.

La mañana del día 17 desembarcamos en la isla de San Cristó-bal, la cual, igual que el resto, se recorta suavemente sobre la línea del mar con su perfil redondeado, solo interrumpido aquí y allá por algún que otro altozano, resto de antiguos cráteres. Nada in-vita menos a los sentidos que esta primera impresión. La negrura del malpaís está cubierta por doquier de una vegetación raquítica, con escasas señales de vida. La superficie, seca y cuarteada, ca-lentada por el sol de mediodía, le confería al aire un rigor pesado y sofocante, como el que sale de un horno; hasta los matorrales nos daban un olor desagradable. Aunque traté con diligencia de recoger tantas plantas como pude, solo conseguí muestra de diez clases; y eran hierbajos de un aspecto tan descorazonador que se dirían más propios de una flora ártica que ecuatorial.

Los bosques ralos, que cubren las partes bajas de todas las is-las, excepto allí donde la lava ha fluido recientemente, parecen desnudos a cierta distancia, como los árboles de hoja caduca du-rante el invierno en el hemisferio norte. Tardé un tiempo en des-cubrir que no solo tenían hojas casi todas las plantas, sino que la gran mayoría estaba en esta época en flor. Después de la estación de copiosas lluvias, dicen que las islas presentan durante un breve tiempo apariencia de parcial verdura. Solo en otra tierra he visto una vegetación que se aproxime a esta en su naturaleza, y fue en la isla volcánica de Fernando Noronha, sometida en muchos as-pectos a condiciones similares.

La historia natural de este archipiélago llama poderosamen-te la atención: parece en sí mismo un mundo aparte, pues la

25

mayoría de sus habitantes, tanto animales como vegetales, no se halla en ningún otro lugar. Como volveré sobre ello más adelante, dejaré constancia aquí tan solo, tras una primera im-presión formada nada más desembarcar, de que las aves son ajenas al ser humano. Se mostraban tan dóciles y confiadas que ni siquiera comprendían lo que implicaban las piedras que les tirábamos; y sin parar en nuestra presencia, se nos acercaban tanto que podríamos haber matado buen número de ellas con un palo.

El Beaglecircunnavegó la isla de San Cristóbal y echó el ancla en varias calas. Una noche dormí en tierra, en una parte de la isla en la que había un elevado número de conos negros antiguas chimeneas de los fluidos subterráneos candentes. Subido a un leve promontorio, conté hasta sesenta de estos montecitos trun-cos, coronados todos por un cráter más o menos perfecto. La ma-yor parte consistía simplemente en un anillo de escorias apelma-zado de forma compacta, y se elevaban sobre el mar de lava a una altura no mayor de 15 o 30 metros. Su apariencia regular le daba al entorno la semejanza de un taller, y me recordó vivamente esas partes de Staffordshire en las que abundan en número las gran-des fundiciones.

28

La edad de los distintos lechos de lava quedaba marcada con nitidez comparando el crecimiento de la vegetación, o su total ausencia. Nada que uno pudiera imaginar se antojaba más áspe-ro ni horrendo que la superficie de los lechos recientes. Se los ha comparado con razón a un mar petrificado en el punto álgido de la tempestad; mas no hay mar que alcance ondulaciones tan irre-gulares, ni que atraviesen simas tan profundas. Todos los cráte-res están apagados, y aunque se puede distinguir con claridad la edad de las distintas lenguas de lava, es muy probable que lleven en este estado siglos y siglos. No hay registros en ninguna de las expediciones antiguas de que hubiera un volcán activo en esta isla; no obstante, desde época de Dampier (1684) la cantidad de vegetación tiene por fuerza que haber aumentado, de lo contra-rio, alguien tan preciso no se habría expresado en estos términos: «Cuatro o cinco de las islas más hacia levante son rocosas, áridas y accidentadas, que no producen si no es cabe la mar árbol, plan-ta o hierba alguna, solo cactus» [nota: Viajede Dampier, página 101]. Tal descripción se puede aplicar hoy día únicamente a las islas occidentales, donde las fuerzas volcánicas están en frecuente actividad.

El día en el que visité los pequeños cráteres hacía un calor asfixiante, y me era difícil y fatigoso abrirme paso por la super-ficie áspera y rugosa, y entre la maraña de matojos, pero me di por bien pagado al contemplar una escena ciclópea: en mi ca-minó hallé dos tortugas gigantes, cada una de las cuales debía de pesar al menos 90 kilos. Una comía un trozo de cactus, y al acercarme, me miró y luego se alejó tranquilamente; la otra sol-tó un silbido penetrante y escondió la cabeza. Estos reptiles gi-gantescos, rodeados de la lava negra, de los desnudos matorra-les y los enormes cactus, tomaron en mi imaginación la forma de algún animal antediluviano.

29

31

Veintitrésde setiembre El Beaglepuso rumbo a isla Floreana. Este archipiélago lo han frecuentado desde antiguo, primero los bucaneros, y últimamente los balleneros, pero ha sido solo en los últimos seis años cuando se ha establecido una peque-ña colonia. Hay entre 200 y 300 habitantes, casi todos mestizos, exiliados por motivos políticos de la República de Ecuador (Qui-to es la capital de este país), a la que pertenecen estas islas. El asentamiento se encuentra a unos 7 kilómetros hacia el interior, a una elevación aproximada de 300 metros. En el litoral el cami-no discurre entre matorrales sin hojas, igual que en la isla de San Cristóbal. Cuando íbamos ganando altura hacia el interior, las matas se iban haciendo más verdes, y nada más cruzar el vértice de la isla, los vientos alisios dieron sosiego a nuestros acalorados cuerpos, y una vegetación de floreciente verdura nos refrescó los sentidos. Las casas están dispuestas de manera azarosa sobre una extensión llana de tierra, plantada de batatas y plátanos. Sería di-fícil hacerse una idea de lo grata que nos fue la vista del barro negro, tras tanto tiempo acostumbrados a la tierra cuarteada del Perú y de Chile.

Los isleños, aunque se quejan de lo pobre de su existencia, ob-tienen sin mucha dificultad el sustento del suelo fértil. Hay abun-dantes cerdos y cabras salvajes en los bosques de matorral, pero la principal fuente de alimento animal son las tortugas. Como es lógico se ha reducido considerablemente su número en esta

32

isla, aunque a estas gentes les basta con la provisión de dos días de caza para el resto de la semana. Se cuenta que antaño un solo barco podía llevarse hasta 700 de estos animales, y que la tripula-ción de una fragata hace unos años acarreó 200 hasta la playa en un solo día.

Nos quedamos cuatro días en esta isla, tiempo durante el que recogí muchas plantas y pájaros. Una mañana subí a la colina más alta, que tiene una altitud de casi 550 metros. La cima está formada por un resquebrajado cráter, cubierto de una capa espe-sa de hierba dura y monte bajo. Solo en esta isla conté treinta y nueve altozanos, coronado cada uno de ellos por una depresión circular más o menos perfecta.

33

Veintinuevede setiembre Doblamos el extremo suroccidental de isla Isabela, y al día siguiente tuvimos calma chicha entre esta e isla Fernandina. Hay en ambas inmensos re-gueros de lava negra y desnuda, los cuales, ya fuera desbordando las grandes calderas, o emanados de los orificios más pequeños a los flancos, cubrieron en su descenso kilómetros enteros de la costa. Se tiene constancia en ambas islas de erupciones ocasiona-les; y en Isabela vimos una pequeña columna de humo en la cima de uno de los cráteres más imponentes. Por la tarde echamos el ancla en Bahía Banks, en isla Isabela.

Al llegar la mañana, vimos que la ensenada en la que había-mos echado el ancla estaba formada por un cráter resquebra-jado, de arenisca volcánica. Salí a caminar tras el desayuno. Al sur del cráter había otra formación similar, de hermosa sime-tría. Tenía forma elíptica; el eje más largo mediría algo más de un kilómetro, con una anchura de unos 150 metros. Ocupaba el fondo un lago de poca profundidad, con un diminuto cráter en el centro