0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Youcanprint

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

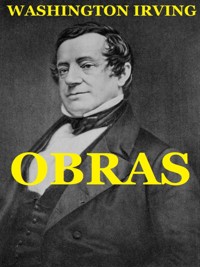

Washington Irving était un nouvelliste, essayiste, biographe, historien et diplomate américain du début du XIXe siècle. Il a écrit les nouvelles « Rip Van Winkle » et « La Légende de Sleepy Hollow », toutes deux publiées dans son recueil The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent. The Sketch Book of Geoffrey Crayon (Gent.) est un recueil de 34 textes courts et essais de l'auteur américain Washington Irving. La collection comprend les deux histoires les plus connues d'Irving, attribuées à l'historien néerlandais fictif Diedrich Knickerbocker, La Légende de Sleepy Hollow et Rip Van Winkle. C'est également la première fois qu'Irving utilise le pseudonyme de Geoffrey Crayon, qu'il continuera à utiliser tout au long de sa carrière littéraire. Voyage dans les prairies à l'Ouest des États-Unis contient une collection de livres, de brochures, de feuilletons et d'autres ouvrages sur les Amériques, depuis leur découverte jusqu'au début des années 1900. Sabin Americana est riche en récits originaux de découverte et d'exploration, de pionniers et d'expansion vers l'ouest, des États-Unis. Guerre civile et autres actions militaires, Amérindiens, esclavage et abolition, histoire religieuse et plus encore. Couvrant une période de plus de 400 ans en Amérique du Nord, centrale et du Sud ainsi que dans les Caraïbes, cette collection met en lumière la société, la politique, les croyances religieuses, la culture, les opinions contemporaines et les événements marquants de l'époque. Il donne accès à des documents d'un assortiment de genres, sermons, tracts politiques, journaux, livres, brochures, cartes, législation, littérature et plus encore.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Washington Irving

Voyage dans les prairies à l’Ouest des États-Unis

A Tour of the Prairies

Le Livre d’esquisses

The Sketchbook of Geoffrey Crayon

Revue des Romans

Voyage dans les prairies à l’Ouest des

États-Unis

Washington Irving

VOYAGE

DANS LES PRAIRIES

À L’OUEST

DES ÉTATS-UNIS.

PAR

WASHINGTON IRVING.

TRADUIT

PAR MADEMOISELLE A. SOBRY

TRADUCTEURDESCONTESDEL'ALHAMBRA

TOME PREMIER.

VOYAGE

DANS LES PRAIRIES

PREFACE.

L’auteur a l’intention de faire paraître les contenus accumulés de son portefeuille, et les produits subséquens de sa plume, en petits volumes détachés, publiés à des intervalles plus ou moins longs suivant les circonstances.

On l’a beaucoup encouragé à donner une relation de son Voyage aux Prairies qui joignent nos frontières de l’ouest, et diverses publications sur ce sujet ont été annoncées, comme de lui, avant qu’il eût songé à mettre ses observations en ordre. Pour répondre autant qu’il le peut à l’attente ainsi excitée, il présente dans ce volume, une partie de cette tournée comprenant une course à travers les prairies des Buffles. C’est une simple exposition de faits qui ne peut avoir d’autre mérite que la vérité ; si ces esquisses sont accueillies, l’auteur offrira dans les volumes suivans d’autres scènes de notre nouveau monde.

VOYAGE

DANS LES PRAIRIES

À L’OUEST

DES ÉTATS-UNIS.

CHAPITRE PREMIER.

Territoires de chasse dans les prairies. — Mes compagnons de voyage. — le

commissaire du gouvernement. — Le virtuose universel. — L’amateurd’aventures. — Le Gil-Blas des frontières — Jouissances par anticipationd’un jeune homme romanesque.

Dans ces régions sur lesquelles nos frontières de l’ouest avancent tous les jours, dans ces régions tant vantées et si imparfaitement connues, s’étend, à plusieurs centaines de milles au-delà du Mississipi, un immense espace de terre inculte où l’on ne voit ni la cabane du Blanc, ni le wigwam de l’Indien. Ce désert se compose de plaines coupées par des forêts, des bosquets ou des bouquets d’arbres, et

11

arrosées par l’Arkansas, la Grande-Rivière Canadienne, la Rivière Rouge et leurs tributaires. Sur ces terres verdoyantes, l’élan, le buffle, le cheval sauvage, errent encore dans leur primitive liberté, et les tribus indigènes de l’ouest ont dans ces parages leurs divers territoires dédiasse. Là se rendent les Osages, les Cricks, les Delawares et d’autres nations qui se sont liées en quelque sorte à la civilisation, et vivent dans le voisinage des établissemens des Blancs. Là se rendent aussi les Pawnies, les Comanches, et d’autres peuples belliqueux et encore indépendans, nomades des prairies ou habitans des montagnes de rochers. La région dont je parle est un terrain disputable entre ces tribus guerrières et vindicatives ; aucune d’elles ne s’arroge le droit de se fixer dans ses limites ; mais leurs chasseurs, leurs braves, y vont en troupes nombreuses dans la saison de la chasse, forment leur léger campement de branches d’arbres et de peaux, se hâtent d’abattre, parmi les innombrables troupeaux qui broutent la prairie, de quoi se charger de butin, et se retirent au plus vite de ce dangereux voisinage. Ces expéditions sont toujours armées et préparées pour la guerre, comme pour la chasse. Le chasseur se tient prêt à l’attaque ou à la défense et doit avoir une vigilance continuelle. S’ils rencontrent dans leurs excursions les chasseurs d’une tribu ennemie, il en résulte un combat acharné ; de plus, les campemens sont sujets à être surpris par des guerriers errans, et les chasseurs dispersés à la poursuite du gibier à être pris ou massacrés par des ennemis embusqués. Des crânes, des squelettes desséchés au fond des ravins obscurs,

12

marquent le théâtre de faits sanguinaires et montrent au voyageur la nature dangereuse de la contrée qu’il traverse. Les pages suivantes contiendront le narré d’une excursion d’un mois dans ces territoires de chasse, dont une partie n’a pas encore été explorée par les Blancs.

Au commencement d’octobre 1832 j’arrivai à Fort Gibson, un poste de notre extrême frontière de l’ouest situé sur la Grande-Rivière, près de son confluent avec l’Arkansas. Depuis un mois je voyageais avec une petite compagnie : nous étions allés de Saint-Louis aux rives du Missouri, et le long de la ligne d’agences et de missions, qui s’étend du Missouri à l’Arkansas. À la tête de notre bande était un commissaire chargé, par le gouvernement des États-Unis, d’inspecter l’établissement des tribus indiennes qui émigrent de l’est à l’ouest du Mississipi. Les devoirs de sa charge le conduisaient à visiter divers postes avancés de la civilisation ; et ici le lecteur me permettra de rendre hommage au mérite de notre digne conducteur. Il était né dans une des villes du Connecticut, et une vie passée dans la pratique des lois et les affaires administratives n’avait pu altérer la candeur, la bienveillance innée de son cœur. La plus grande partie de ses jours s’était écoulée au sein de sa famille et dans la société d’hommes vénérables, diacres, anciens, ou pasteurs évangéliques, des bords paisibles du Connecticut, quand il fut appelé soudain à monter son destrier, à prendre son mousquet, et à se mêler parmi les rudes chasseurs, les hardis planteurs, les sauvages nus, à

13

travers les solitudes, sans chemins tracés, qui s’étendent au loin à l’occident de nos provinces nouvelles.

Un autre de mes compagnons était M. L…., Anglais de naissance, mais d’origine étrangère, et doué de toute la vivacité d’esprit et de toute la facilité de caractère d’un naturel du continent européen. Ses voyages en divers pays en avaient fait, à certain degré, un citoyen du monde, prêt à se conformer à tous les changemens exigés par les différentes mœurs, les différentes localités au milieu desquelles il se trouvait. C’était un homme universel : botaniste, géologue, chasseur aux scarabées et aux papillons, amateur de musique, dessinateur très au-dessus du médiocre, bref, virtuose général et spécial, et de plus chasseur infatigable, sinon toujours heureux. Jamais homme n’eut à la fois plus de fers au feu, par conséquent jamais homme ne fut plus affairé et plus satisfait. Mon troisième compagnon avait suivi le second d’Europe en Amérique, c’était le Télémaque de notre virtuose, et à l’instar de son prototype, il donnait parfois un peu d’embarras et d’inquiétude au sage Mentor. C’était un jeune comte suisse à peine âgé de vingt-un ans, plein de talens et d’esprit, mais entreprenant, aventureux à l’excès, et prêt à s’engager dans les pas les plus dangereux pour l’amour du mouvement, de la nouveauté. Après avoir parlé de mes camarades, je ne dois pas omettre de citer un personnage de rang inférieur, mais d’une importance prédominante ; l’écuyer, le groom, le cuisinier, le constructeur de tentes, et en un mot le factotum et je puis ajouter la commère de notre compagnie.

14

C’était un petit Créole français, maigre, jaune, tanné, aux membres souples et grêles, nommé Antoine, et familièrement Tony ; une sorte de Gil-Blas de la frontière, qui avait passé sa vie errante tour à tour parmi les Blancs et parmi les Indiens ; tantôt employé par les marchands, les missionnaires ou les agens, tantôt se mêlant avec les chasseurs Osages. Nous le prîmes à Saint-Louis, près duquel il a une petite ferme, une femme indienne et une couvée d’enfans métis ; cependant il a, de son aveu, une femme dans chaque tribu, et si l’on croyait tout ce que ce petit vagabond dit de lui-même, il serait sans moralité, sans foi, sans loi, sans culte, sans patrie, et on peut ajouter sans langage, car il parle un jargon babylonique, mêlé de français, d’anglais et d’osage : avec tout cela c’était un rodomont achevé et un menteur du premier ordre. Il était fort drôle de l’entendre gasconner sur ses formidables exploits et sur les périls atroces auxquels il avait miraculeusement échappé. Au milieu de sa volubilité, il éprouvait parfois un spasme des mâchoires très singulier : on eût dit qu’elles se démantibulaient, qu’elles se décrochaient de leurs gonds. Quant à moi, je suis porté à croire que cet accident était causé par quelque gros mensonge qui avait peine à passer par son gosier, car je remarquai généralement qu’immédiatement après ce mouvement convulsif il nous lâchait une exorbitante hablerie.

Notre voyage avait été extrêmement agréable ; nous avions pris occasionnellement nos quartiers dans les

15

établissemens des missionnaires, placés à de grandes distances les uns des autres ; mais en général nous passions la nuit sous des tentes, dans les bosquets qui bordent les ruisseaux. À la fin de notre tournée nous pressâmes le pas, dans l’espoir d’arriver au fort Gibson à temps pour nous joindre aux chasseurs Osages, dans leur visite d’automne aux prairies des Buffles. Déjà l’imagination du jeune comte s’était enflammée à ce sujet. Les vastes paysages, les habitudes sauvages des prairies, lui tournaient la tête ; et les histoires que le petit Tony lui contait des braves Indiens et des beautés indiennes, de la chasse au buffle, de la manière de se saisir des chevaux sauvages, l’avaient rendu avide de devenir lui-même sauvage. Il était bon et hardi cavalier, et mourait d’envie d’explorer les territoires de chasse. Rien n’était plus amusant que ses espérances juvéniles sur tout ce qu’il devait voir et faire, sur tous les plaisirs qu’il goûterait en se mêlant parmi les Indiens et en partageant leurs rudes et dangereux exercices ; mais il n’était pas moins curieux d’entendre les gasconnades de Tony, qui s’engageait à lui servir d’écuyer dans toutes ses entreprises, qui devait lui enseigner à jeter le lacet au cheval sauvage, à abattre le buffle, à gagner les doux sourires des princesses indiennes.

« Et si nous pouvions seulement voir une prairie en feu ! s’écriait le jeune comte. — Par cette âme, j’en incendierai une moi-même ! » répondit le petit Français.

16

CHAPITRE II.

Espérances déçues. — Nouveaux plans. — Préparatifs pour nous joindre à

une expédition d’exploration. — Départ de Fort Gibson. — Passage à guédu Verdegris. — Un cavalier indien.

Les vives et flatteuses espérances d’un jeune homme sont assez souvent suivies du désappointement. Malheureusement pour les plans de campagne sauvage du comte, avant la fin de notre course, les chasseurs Osages étaient partis pour les territoires des Buffles. Le jeune Suisse ne voulut pas en avoir le démenti ; il se détermina à suivre leurs traces et à s’efforcer de les rejoindre ; et dans cette vue il s’arrêta, un peu avant Fort Gibson, à l’agence des Osages. Son compagnon, M. L…, demeura avec lui, et le commissaire et moi poursuivîmes notre route, suivis du fidèle et véridique Tony. Je touchai quelques mots à ce dernier sur ses promesses d’accompagner le comte dans ses campagnes ; mais je trouvai le petit homme parfaitement éclairé sur ses propres intérêts. Il comprenait fort bien que le commissaire resterait long-temps dans le pays pour remplir les devoirs de sa charge, tandis que le séjour du comte y serait simplement passager. Les gasconnades du petit bravache finirent donc subitement ; il ne parla plus au jeune comte des Indiens, des buffles, des chevaux sauvages,

17

mais se plaçant silencieusement au milieu des gens du commissaire, il marcha derrière nous sans desserrer les dents jusqu’au fort. Arrivés là, une autre chance de croisière dans les prairies s’offrit à nous. On nous dit qu’une compagnie de cavaliers explorateurs ou riflemen était partie, trois jours auparavant, pour faire une tournée de l’Arkansas à la Rivière-Rouge, en y comprenant une partie du territoire de chasse des Pawnies, où les Blancs n’avaient pas encore pénétré. C’était une heureuse occasion de parcourir des régions intéressantes et périlleuses sous la sauvegarde d’une puissante escorte, et de plus, protégé par la présence du commissaire, qui pouvait, en vertu de son office, réclamer les services de ce nouveau corps de riflemen (cavaliers armés de carabine) ; la contrée qu’ils allaient reconnaître étant destinée à l’établissement de tribus émigrantes.

Bientôt notre plan fut arrêté et mis à exécution : on dépêcha de Fort Gibson une couple d’Indiens cricks, pour atteindre les explorateurs et leur dire de faire halte jusqu’à ce que le commissaire et sa troupe les eussent rejoints. Comme nous avions trois ou quatre journées à faire dans un pays inhabité, avant de regagner les cavaliers, on nous donna une escorte de quatorze hommes commandés par un lieutenant.

Nous envoyâmes un exprès à l’agence des Osages, pour faire part au jeune comte et à son ami de notre nouveau projet, et les inviter à nous accompagner. Cependant le comte ne pouvait chasser de sa pensée les délices qu’il

18

s’était promises en menant une vie absolument sauvage. Il répondit qu’il consentait à marcher avec nous jusqu’à ce que nous eussions trouvé les traces des chasseurs Osages, et alors sa ferme résolution était de s’enfoncer, à leur poursuite, dans les déserts ; son fidèle Mentor, tout en grondant un petit, avait accédé à cette proposition extravagante. Un rendez-vous général fut indiqué pour le lendemain matin à l’agence, et chacun prit ses arrangemens pour un prompt départ. Un petit waggon avait jusqu’alors porté nos bagages ; mais nous allions être obligés de nous frayer une route à travers un pays inhabité, coupé de rivières, de bois, de ravins, où cette sorte de voiture eût été impossible à traîner après nous. Il nous fallait voyager à cheval, à la manière des chasseurs, avec le moins de charge possible ; nous nous réduisîmes donc au plus strict nécessaire. Une paire de sacoches suspendue à nos selles contenait notre succincte garderobe, et le grand manteau était roulé derrière nous. Le reste du matériel fut chargé sur des chevaux de somme. Chacun de nous avait une peau d’ours et une couple de couvertures de laine pour servir de lit et nous avions une tente pour nous abriter en cas de maladie ou de mauvais temps. Nous eûmes soin de nous pourvoir d’une assez bonne provision de farine, de café et de sucre, avec un peu de porc salé pour les cas urgens, notre principale subsistance devant être tirée de la chasse.

Nous prîmes ceux de nos chevaux qui n’étaient pas trop fatigués de notre précédente course pour en faire des chevaux de bât, ou de ressource ; mais ayant à faire un long

19

et pénible voyage, pendant lequel nous serions obligés de chasser et peut-être d’avoir des rencontres avec des sauvages ennemis, le choix de bons chevaux était essentiel à notre sûreté. Je m’en procurai un très beau et très fort, gris d’argent, un peu rétif, mais ardent et solide ; et je retins aussi un poney vigoureux que j’avais monté jusqu’alors, et qui demeura libre au milieu des bêtes de somme, pour se refaire, et se trouver prêt en cas de besoin à en remplacer un autre.

Tous les arrangemens faits, nous quittâmes le fort dans la matinée du 10 octobre, et traversant la rivière en face nous prîmes le chemin de l’agence. Une course de quelques milles nous conduisit au gué du Verdegris, site de rochers entremêlés d’arbres forestiers de l’aspect le plus agreste. Nous descendîmes sur le bord de la rivière et la traversâmes en formant une ligne prolongée et chancelante. Les chevaux allaient avec précaution d’un rocher à l’autre, et semblaient tâter le terrain avant de poser le pied dans ces ondes bouillonnantes.

Notre petit Français, Tony, qui formait l’arrière-garde avec les chevaux de bât, avait la joie au cœur, ayant obtenu une sorte d’avancement. Dans la première partie de notre voyage il avait conduit le waggon, emploi qu’il semblait regarder comme très inférieur ; et maintenant il était à la tête de la cavalerie, grand connétable, si vous voulez. Notre homme, perché comme un singe, derrière les paquets, sur l’un des chevaux, chantait, criait, aboyait à la façon des

20

Indiens, et de temps à autre il blasphémait contre les bêtes paresseuses.

Tandis que nous passions le gué, nous vîmes sur la rive opposée un Indien crick à cheval, qui s’était arrêté, pour nous reconnaître, sur le bord d’un rocher élevé : sa figure était un objet pittoresque parfaitement d’accord avec le paysage qui l’entourait. Il portait une chemise de chasse d’un bleu clair, bordée de franges écarlates, un mouchoir de couleurs vives et tranchantes était tourné autour de sa tête, à peu près comme un turban, l’un des bouts retombant sur son oreille ; et avec son long fusil il ressemblait à un Arabe en embuscade. Notre petit Français, loquace et toujours disposé à se mêler de tout, le héla dans son jargon babylonique, mais le sauvage ayant vu ce qu’il voulait voir, agita sa main en l’air, tourna bride, et galopant le long du rivage, disparut en un instant parmi les arbres.

21

CHAPITRE III.

Une agence indienne. — Riflemen (corps de rôdeurs ou batteurs de pays.) —

Osages. — Cricks — Chasseurs. — Chiens. — Chevaux. — Métis. —Beatte-le-chasseur.

QUAND nous eûmes passé la rivière, nous atteignîmes bientôt l’agence où le colonel Choteau tient ses bureaux et ses magasins pour l’expédition des affaires avec les Indiens et la distribution des présens, des subsides et des provisions nécessaires à ceux qui visitent les prairies. L’établissement, composé d’un petit nombre de maisons de bois (log-houses) construites sur le bord de la rivière, présentait le bizarre mélange d’une scène de frontières : là nous attendaient les hommes de notre escorte, quelques uns à cheval, d’autres se promenant ou s’amusant à tirer au blanc, d’autres encore assis sur des arbres tombés ; c’était une troupe vraiment hétérogène. Plusieurs avaient des habits taillés dans des couvertures de laine verte, d’autres portaient des chemises de chasse en cuir, mais la plupart étaient couverts de vêtemens merveilleusement usés et mal faits, évidemment endossés pour épargner à de meilleures hardes un rude service.

22

Près de ces hommes était un groupe d’Osages, à la mine imposante, aux formes classiques, simples et graves dans leur costume et leur maintien. Ils ne portaient aucun ornement, et tout leur habillement consistait en blankets (couvertures de laine) et en mocassins (brodequins). Ils avaient la tête nue, et les cheveux coupés très court, à l’exception d’une raie sur le sommet du crâne, qui faisait l’effet du cimier d’un casque, et d’une longue mèche à scalper, qui tombait par-derrière. La coupe de leurs traits était celle dite romaine, et comme leurs blankets était généralement tournées autour de leurs reins, de manière à laisser le buste et les bras nus, ils ressemblaient à de belles statues de bronze. Les Osages sont les Indiens les plus beaux et les mieux faits que j’aie jamais vus dans les régions de l’Ouest. Ils n’ont pas encore cédé à l’influence de la civilisation au point de quitter leurs habitudes de chasseurs et de guerriers, et leur pauvreté les empêche de déployer aucune espèce de luxe.

En parfait contraste avec ceux-ci paraissait, à quelque distance, un parti de Cricks, dans un brillant appareil. Au premier coup d’œil les hommes de cette tribu ont un aspect tout-à-fait oriental. Ils portent des chemises de chasse en calicot de couleurs vives et variées, ornées de franges, et serrées autour du corps par de larges ceintures enrichies de verroteries ; des guêtres de peau de daim préparée ou de drap écarlate ou vert, terminées par des jarretières brodées et des glands ; enfin des brodequins très curieusement

23

travaillés, et ajustent avec assez de grâce autour de leur tête des mouchoirs de toutes sortes de nuances éclatantes.

Là se trouvait encore une foule bigarrée de chasseurs au piège et au tir, de métis, de nègres de tous les degrés, depuis l’octavon jusqu’au noir complet, enfin de toutes les autres espèces d’êtres sans nom, qui fourmillent autour des frontières entre la vie civilisée et la vie sauvage, de même que les chauves-souris, ces oiseaux équivoques, planent sur les confins de la lumière et des ténèbres.

Tout le petit hameau de l’agence était en mouvement. Le hangar du forgeron, en particulier, offrait une scène d’activité extraordinaire. Un nègre ferrait un cheval ; deux métis fabriquaient des cuillers de fer dans lesquelles on devait fondre le plomb pour faire des balles. Un vieux chasseur, en veste de cuir et en mocassin, avait posé son fusil contre l’établi, et contait ses exploits tout en surveillant l’opération. Plusieurs chiens énormes flânaient dans la forge et en dehors, ou dormaient au soleil, et un petit roquet, la tête penchée de côté et une oreille dressée, examinait avec la curiosité ordinaire aux petits chiens les procédés du maréchal, comme s’il avait eu l’envie d’apprendre son métier, ou qu’il eût attendu son tour pour être ferré.

Nous trouvâmes le comte et son compagnon le virtuose prêts à marcher : comme ils avaient l’intention de regagner les Osages et de passer quelque temps à chasser au buffle et au cheval sauvage, ils avaient ajouté à leurs montures de

24

voyage, des chevaux de la meilleure espèce qu’on devait mener en lesse et ne monter que pour la chasse.

Ils avaient de plus engagé à leur service un métis français-osage, sorte de maître Jacques propre à la chasse, à la cuisine, à prendre soin des chevaux ; mais il joignait à ces talens variés une propension irrésistible à ne rien faire, commune à cette race mêlée, engendrée et nourrie autour des missions. Par-dessus tout cela, c’était un joli garçon, un Adonis de la frontière ; il était fier de ses avantages personnels, et plus encore d’être, à ce qu’il croyait, hautement allié, sa sœur étant la maîtresse d’un riche négociant blanc.

De notre côté, nous désirions aussi, le commissaire et moi, ajouter à notre suite un homme accoutumé aux courses dans les bois, et capable de nous servir comme chasseur ; car notre petit créole, chargé de la cuisine pendant les haltes et de la conduite des chevaux de bât pendant les marches, avait assez à faire. Un individu tel qu’il nous le fallait se présenta, ou plutôt nous fut recommandé dans la personne d’un certain Pierre Beatte, de race croisée d’Osage et de Français. On nous assura qu’il connaissait parfaitement le pays, l’ayant traversé dans toutes les directions en participant à des expéditions de chasse ou de guerre. Il pouvait nous être également utile comme guide et comme interprète, et passait pour un chasseur habile et déterminé.

Cependant sa mine me déplut quand il me fut d’abord désigné, tandis qu’il rôdait dans le hameau, vêtu d’une vieille veste de chasse avec des guêtres ou métusses, de

25

peau de daim crasseuses, tachées, presque vernissées par un frottement longuement prolongé. Il n’annonçait pas plus de trente-six ans, et sa structure était carrée et forte ; ses traits n’étaient point mal, puisqu’ils étaient à peu près dans la forme de ceux de Napoléon : seulement les hautes pommettes indiennes donnaient à ceux-ci un caractère moins noble. Peut-être la teinte d’un jaune verdâtre de ce visage le faisait ressembler encore davantage à un buste en bronze de l’Empereur que j’avais vu autrefois ; mais à tout prendre sa physionomie était sombre et sournoise, et cette expression peu agréable était renforcée par un vieux chapeau de laine rabattu sur ses yeux, et des mèches de cheveux emmêlées qui retombaient le long de ses oreilles.

Telle était l’apparence de l’homme, et ses manières n’avaient rien de plus engageant : il était froid, laconique, ne faisait aucune promesse, ne se vantait d’aucun talent. Il nous dit à quelles conditions il consentirait à nous engager ses services et ceux de son cheval ; nous les trouvâmes dures ; mais il ne parut nullement disposé à en rabattre, et nullement empressé de s’assurer l’emploi qui s’offrait à lui. Il tenait un peu plus de l’homme rouge que du blanc, et j’avais appris depuis long-temps à me défier des métis, race inconstante et sans foi. Je me serais donc volontiers dispensé de la coopération de Pierre Beatte ; mais nous n’avions pas le temps de chercher une autre personne, et il fallut s’arranger avec lui sur-le-champ. Alors il nous dit qu’il allait faire ses préparatifs pour le voyage, et promit de nous rejoindre à notre campement du soir.

26

Une chose essentielle manquait à mon équipage pour les prairies : c’était un cheval sûr et docile. Je n’étais pas monté selon mon goût ; l’animal que j’avais acheté était fort, de bon service, mais sa bouche et son allure étaient dures. Au dernier moment, je réussis dans mes vues, et je me procurai une excellente bête, un bai brun, vif, généreux, puissant, et en très bon état. Je le montai en triomphe, et transférai le gris d’argent au petit Tonny, qui fut dans une extase complète de se voir en parfait cavalier.

27

CHAPITRE IV.

Le Départ.

Les notes prolongées d’un cor de chasse donnèrent le signal du départ. Les cavaliers défilaient un à un, formant une ligne serpentaire à travers les bois. Nous fûmes bientôt à cheval, et les suivîmes ; mais nous étions sans cesse arrêtés dans notre marche par l’irrégularité des mouvemens de nos bêtes de somme. Elles n’étaient pas accoutumées à garder leur rang, et s’écartaient de côté et d’autre dans les bosquets en dépit des juremens et des exécrations de Tony, qui, monté sur son gris d’argent avec un long fusil sur l’épaule, leur courait après en vomissant une surabondance d’injures auxquelles il joignait une surabondance de coups.

Nous perdîmes donc assez vite la vue de notre escorte ; mais nous tâchâmes de rester sur ses traces. Nous traversâmes de majestueuses forêts, des taillis presque impénétrables, et nous vîmes çà et là des wigwams indiens et des huttes de nègres, jusque vers le soir, où nous arrivâmes à une ferme frontière, propriété d’un colon nommé Berryhill. Cette ferme était située sur une colline au pied de laquelle nos cavaliers étaient campés dans un bosquet circulaire près d’un ruisseau. Le maître de

28

l’habitation nous reçut poliment, mais ne put nous offrir l’hospitalité, car la maladie régnait dans sa famille. Lui-même, en dépit de ses formes athlétiques, paraissait en fâcheux état : il avait le teint blême, fiévreux, et une double voix qui passait brusquement d’un fausset tremblotant et sifflant à une basse sourde et rauque.

Sa maison étant un véritable hôpital encombré de malades, nous fîmes dresser notre tente dans la cour de la ferme.

Nous étions à peine campés lorsque nous vîmes paraître notre demi-Osage Beatte, monté sur un bon cheval, et en conduisant un autre en lesse, chargé de différentes provisions pour l’expédition. Beatte était évidemment un vieux soldat expérimenté, accoutumé et s’entendant à merveille à prendre soin de lui-même. Il se regardait comme attaché au gouvernement, étant employé par le commissaire, et il avait requis des rations de farine et de lard, et les avait mises à l’abri des injures du temps. Outre son cheval de voyage, il en avait un autre pour la chasse : celui-ci était, comme son maître, de sang mêlé, de la race domestique et de la race sauvage des prairies, un noble coursier plein de feu, de courage et d’une admirable sûreté. Beatte avait fait ferrer ses chevaux très solidement à l’agence ; bref il était préparé de tout point et pour la guerre et pour la chasse ; le fusil sur l’épaule, la poire à poudre et la giberne au côté, le couteau de chasse suspendu à sa ceinture, et des rouleaux de cordes accrochés à l’arçon de sa

29

selle, que l’on nous dit être des lariats ou cordes à nœuds pour attraper les chevaux sauvages.

Ainsi équipé et muni, le chasseur des prairies comme le croiseur sur l’Océan est parfaitement indépendant du reste du monde, et capable de pourvoir seul à sa sûreté et à ses besoins. Il peut, s’il le juge à propos, se séparer de tous ses compagnons, et suivre sa propre fantaisie : il me sembla que Beatte sentait cette indépendance et se croyait en conséquence très supérieur à nous tous, surtout lorsque nous fûmes lancés dans les déserts. Il avait un air moitié fier moitié farouche et une singulière taciturnité. Son premier soin était toujours de décharger et de débrider ses chevaux, puis de les mettre en sûreté pour la nuit. Toute sa conduite formait un contraste parfait avec le petit créole français, babillard, hâbleur, se mêlant de tout. Ce dernier paraissait jaloux du nouveau-venu ; il nous disait à l’oreille que les métis étaient des gens capricieux, sur lesquels on ne pouvait pas compter ; que Beatte était visiblement préparé à se passer de notre assistance, et nous abandonnerait au premier mécontentement ; car il était comme chez lui dans les prairies.

30

CHAPITRE V.

Scènes de frontières. — Le Lycurgue des confins. — Loi de Lynch, —

Danger de trouver un cheval. — Le jeune Osage.

Le lendemain, 11 octobre, nous étions en marche à sept heures et demie du matin, et nous avançâmes à travers de riches terrains d’alluvion, couverts d’une abondante végétation et d’arbres énormes. Notre route était parallèle à la rive occidentale de l’Arkansas, sur les bords de laquelle, et près du confluent de la Rivière-Rouge, nous espérions joindre le corps principal des cavaliers rôdeurs (rangers). Pendant plusieurs milles, des villages et des fermes habités par des Cricks se montraient encore de temps en temps. Ces Indiens paraissaient avoir adopté les rudiments de la civilisation et prospéré en conséquence ; leurs fermes étaient convenablement fournies, et leurs maisons annonçaient l’aisance. Nous rencontrâmes une troupe nombreuse de ces habitans qui revenaient de l’une de ces grandes fêtes dansantes, pour lesquelles leur nation est célèbre. Les uns étaient à pied, les autres à cheval, et plusieurs de ces derniers portaient en croupe des femmes vêtues de couleurs gaies, et brillamment parées à leur manière. C’est une belle race ; leurs muscles sont riches, leurs membres bien attachés ; ils ont surtout les jambes et les cuisses d’une proportion et d’une forme très élégantes.

31

Leur goût égyptien pour les teintes voyantes et les ornements éclatans est remarquable. À une certaine distance ils formaient un accident extrêmement pittoresque au milieu des prairies. L’un d’eux portait sur sa tête un mouchoir rouge surmonté d’une touffe de plumes noires, semblable à la queue d’un coq ; un autre était coiffé d’un mouchoir blanc avec des plumes rouges ; un troisième, faute de plumes, avait placé dans son turban un brillant bouquet de sumach.

Sur les confins du désert nous nous arrêtâmes pour

demander notre chemin à la cabane d’un [1]squatter ou colon blanc des prairies. C’était un grand vieillard, sec, à la peau tannée, aux cheveux rouges, au visage long et caverneux, ayant l’habitude invétérée de cligner de l’œil en parlant comme s’il disait les choses les plus importantes ou les plus fines du monde. En ce moment il était furibond ; un de ses chevaux lui manquait, et il jurait ses grands dieux que ledit cheval avait été volé la nuit par un parti d’Osages qui campait dans les terres basses voisines ; mais il en aurait satisfaction, disait-il, et ferait un exemple des misérables ! À cet effet, il avait décroché de la muraille son grand fusil, cet universel redresseur des torts sur les frontières, et il se disposait à monter à cheval pour faire une battue dans les marais avec un autre squatter.

Nous essayâmes de calmer le vieux colon en lui disant que son cheval pouvait s’être lui-même égaré dans les bois ; mais comme tous les planteurs des frontières, celui-ci accusait généralement les Indiens de tous les accidens

32

fâcheux, et rien ne put le dissuader d’aller porter le fer et la flamme dans les marais.

Après avoir fait quelques milles nous perdîmes les traces du corps principal des rôdeurs, et plusieurs sentiers pratiquée par les Indiens et les planteurs nous jetèrent dans la perplexité. Enfin, en arrivant à une maison de bois habitée par un blanc, le dernier de cette frontière, nous trouvâmes que nous nous étions éloignés de notre chemin, et retournâmes sur nos pas d’après les indications qui nous furent données par le squatter : il nous remit sur la voie de notre petite armée, et là nous prîmes définitivement congé des restes de la civilisation, et nous nous lançâmes dans les immenses déserts.

Les traces de nos cavaliers formaient une ligne irrégulière, sur des collines et des vallées, à travers des fourrés épais, des bosquets et des prairies découvertes. En traversant ces déserts, il est d’usage de marcher à la file comme les Indiens, en sorte que les premiers fraient le chemin à ceux qui les suivant, et diminuent ainsi leurs fatigues et leurs travaux. De cette manière, le nombre d’individus qui compose un parti est impossible à reconnaître, le tout ne laissant qu’une seule trace foulée et refoulée.

Nous venions de retrouver notre chemin lorsqu’en sortant d’une forêt, nous vîmes notre chevalier errant, clignotant, qui descendait une colline avec son frère d’armes. Son aspect me rappela les descriptions du héros de la Manche, et l’aventure après laquelle il courait était digne de son

33

modèle, puisqu’il s’agissait de s’enfoncer dans un périlleux marécage où l’ennemi se tenait caché au milieu des joncs et des buissons.

Tandis que nous parlions avec le squatter, sur la pente de la colline, nous vîmes un Osage à cheval sortir du bois à un demi-mille de distance, conduisant un autre cheval par le licou : ce dernier fut à l’instant reconnu par notre ami à l’œil perçant pour celui qu’il cherchait. À mesure que l’Osage approchait, sa figure me parut de plus en plus frappante : il avait environ dix-neuf ans et les beaux traits communs à sa tribu ; sa blanket, roulée autour de ses reins, laissait voir un buste qu’un statuaire eût été heureux de copier ; il montait un superbe cheval pie, mêlé de blanc et de brun, de l’espèce sauvage des prairies ; sur le devant du large collier de cet animal était suspendue une touffe de crins teints en écarlate.

Ce jeune Indien s’avança lentement vers nous avec un air ouvert et bienveillant ; et nous fit entendre, par le moyen de notre interprète Beatte, que le cheval qu’il menait s’était égaré dans leur camp et qu’il allait le rendre à son maître. Je m’attendais à des expressions de reconnaissance de la part de notre cavalier à la mine hagarde ; mais à ma grande surprise, le vieux planteur se mit en furie, soutint que les Indiens avaient dérobé son cheval, la nuit, afin de le ramener le matin et d’obtenir une récompense, pratique, à ce qu’il prétendait, très ordinaire à ces gens-là. Il se disposait donc à lier le jeune sauvage à un arbre et à lui administrer des coups de fouet, et il fut surpris à l’excès de

34

l’indignation générale que ce nouveau mode de récompenser un service excita en nous. Telle est cependant trop souvent la justice des frontières, du code Lynch, comme on l’appelle techniquement, dans lequel le plaignant peut être en même temps témoin, juré, juge et exécuteur, et le défendeur convaincu et puni sur de simples présomptions. C’est à cette source, j’en suis bien convaincu, que l’on doit attribuer la plupart de ces haines invétérées nourries par les Indiens contre les blancs, de ces sentimens de vengeance qui conduisent à des représailles cruelles dans les guerres. Quand je comparais le noble visage et les manières franches du jeune Osage avec la figure sinistre et la conduite brutale de l’homme des frontières, je sentais qu’il était facile de décider auquel des deux les coups de fouet eussent été le plus justement appliqués.

Se voyant obligé de se contenter de recouvrer son cheval sans y ajouter le plaisir de fouetter un sauvage, le vieux Lycurgue, ou plutôt le Dracon de la frontière, s’éloigna en grommelant, suivi de son acolyte.

À l’égard du jeune Osage, nous étions tous prévenus en sa faveur ; le comte surtout, avec la vive sensibilité de son âge et de son caractère, se prit d’une si grande amitié pour cet Indien qu’il crut impossible de se passer de l’avoir pour compagnon, pour écuyer dans son expédition. Le jeune homme se laissa facilement tenter, et avec la perspective d’une course sans dangers à travers les prairies des Buffles, et la promesse d’une blanket neuve, il tourna le dos au campement de ses amis, et consentit à suivre le comte dans

35

sa recherche des chasseurs osages. Telle est la glorieuse indépendance de l’homme dans cet état. Ce jeune Indien, avec son fusil, sa blanket et son cheval, était prêt à courir le monde dans toutes les directions qu’il lui plairait de prendre. Il portait avec lui tous ses biens, et le secret de sa liberté personnelle consistait dans l’absence des besoins artificiels. Nous autres hommes civilisés, nous sommes bien moins esclaves des autres que de nous-mêmes ; les superfluités auxquelles nous sommes accoutumés sont des chaînes qui s’opposent à tous les mouvemens de notre corps et qui compriment toutes les impulsions de notre âme. Telles étaient du moins mes réflexions en ce moment ; mais je ne suis pas bien sûr qu’elles ne fussent pas un peu influencées par l’enthousiasme du jeune comte, qui, toujours plus enchanté de la chevalerie des prairies, parlait de prendre le costume et les habitudes des Indiens pendant le temps qu’il espérait passer avec les Osages.

1. ↑ La Prairie de Cooper a fait connaître ces colons isolés qui vont

s’établir au milieu des solitudes incultes, souvent très loin des dernièresagrégations de blancs. (N. D. T.)

36

CHAPITRE VI.

On trouve la trace des chasseurs Osages. — Départ du comte et de ses

compagnons. — « Camp de guerriers abandonné. — Chien errant. — Lecampement.

Dans le cours de la matinée, nous vîmes la trace que nous suivions croisée par une autre qui allait de la forêt à l’ouest, dans la direction de la rivière Arkansas. Beatte, notre métis, après avoir considéré un moment ces marques, déclara qu’elles indiquaient la route suivie par les chasseurs, après le passage de la rivière, pour se rendre à leurs territoires de chasse.

Ici le jeune comte et ses compagnons firent halte, et se préparèrent à nous quitter. Les hommes des frontières, les plus expérimentés, auraient reculé devant leur entreprise. Ils allaient se lancer dans les déserts sans autre guide, sans autre garde, sans autre suite qu’un jeune métis ignorant et un Indien encore plus jeune.

Ils étaient embarrassés d’un cheval de bât et de deux chevaux de rechange, et devaient avec tout cela se frayer un chemin dans les taillis les plus serrés, et traverser des rivières et des marais. Les Osages et les Pawnies étaient en guerre, et ils pouvaient tomber dans quelque parti des derniers, qui traitaient leurs ennemis avec férocité ; de plus,

37

leurs beaux chevaux et leur petit nombre étaient de grands motifs de tentation, même pour les bandes errantes d’Osages qui maraudent aux environs des frontières, et qui pouvaient les laisser à pied et dévalisés au milieu des prairies.

Cependant rien ne pouvait calmer l’ardeur romanesque du comte pour une campagne de chasse aux buffles avec les Osages ; son instinct de chasseur était stimulé à l’idée seule du danger. Son compagnon de voyage, plus raisonnable par son âge et son caractère, était convaincu de la témérité de l’entreprise ; mais ne pouvant modérer le zèle impétueux de son jeune ami, il était trop loyal pour le laisser poursuivre seul des plans si hasardeux. Ainsi donc nous les vîmes, à notre grand regret, abandonner la protection de notre escorte et commencer leur expédition chanceuse. Les vieux chasseurs de notre bande hochaient la tête, et notre métis leur prédisait toutes sortes d’événemens fâcheux. Mon seul espoir était qu’ils trouveraient bientôt assez d’empêchemens pour refroidir l’impétuosité du comte et l’induire à nous rejoindre ; dans cette pensée, nous allâmes plus lentement et fîmes une longue halte à midi.

Peu après avoir repris notre marche, nous arrivâmes en vue de l’Arkansas, large et rapide courant bordé par une rive de sable fin, couverte de saules et de cotonniers-arbres. Au-delà de la rivière, l’œil se perdait sur une belle campagne de plaines fleuries et d’éminences doucement arrondies, diversifiée par des bosquets et des bouquets d’arbres, et terminée par un long rideau de coteaux boisés ;

38

le tout donnait l’idée de la culture complète, même ornée, et nullement celle d’un désert agreste.

Non loin de la rivière, sur une éminence découverte, nous passâmes à travers un camp d’Osages récemment abandonné par ses guerriers. Les cadres des tentes, ou wigwams, formés de morceaux de bois, couchés en arc, et fichés en terre à chaque extrémité, restaient encore ; on remplit les interstices de ces bois avec des rameaux et des branches, et l’on recouvre le tout avec des écorces et des peaux.

Ceux qui connaissent les mœurs des Indiens peuvent déterminer à quelle tribu un camp appartient, et s’il a servi à des chasseurs ou à des guerriers, d’après la forme et la disposition des wigwams. Beatte nous montra, dans ce squelette de camp, le wigwam dans lequel les chefs conféraient, autour du feu du conseil, et une arène bien battue sur laquelle on avait exécuté la danse de guerre.

En traversant une forêt nous rencontrâmes ensuite un chien égaré et à demi mort de faim, qui se traînait sur la trace que nous suivions nous-mêmes, avec des yeux enflammés et un air complètement effarouché : bien qu’il eût été presque écrasé par les premiers cavaliers, il ne prit garde à rien, et continua de courir au milieu des chevaux d’un pas incertain. Le cri de chien enragé s’éleva tout à coup et le fusil d’un rôdeur dirigé contre l’animal ; mais l’humanité du commissaire, toujours prête à s’exercer, l’arrêta ; il est aveugle, dit-il, c’est le chien de quelque pauvre Indien qui suit son maître à la piste ; ce serait une

39

honte de tuer une créature si fidèle. L’homme remit son fusil sur son épaule ; le chien se faufila étourdiment à travers la cavalcade sans recevoir le moindre mal, et continua sa course en flairant toujours le long des traces ; rare exemple d’un chien survivant à un mauvais soupçon.

Vers trois heures nous arrivâmes au campement récent d’une compagnie de rôdeurs ; les tisons fumaient encore dans un de leurs feux, en sorte que suivant l’opinion de Beatte ils devaient avoir été là un seul jour avant nous. Comme un beau ruisseau coulait près de cet emplacement, et qu’il y croissait une grande abondance de pois-vigne pour les chevaux, nous y établîmes le camp de nuit. À peine avions-nous terminé nos arrangemens que nous entendîmes crier sur nous au loin, et nous vîmes bientôt après le jeune comte et sa compagnie s’avancer à travers la forêt. Nous leur souhaitâmes la bien-venue avec la joie la plus cordiale, car leur départ nous avait laissés dans une grande inquiétude. Une courte expérience les avait convaincus de la difficulté et des dangers auxquels des voyageurs inexpérimentés s’exposaient en s’aventurant dans ces solitudes avec tant de chevaux et si peu d’hommes. Heureusement ils avaient pris la résolution de revenir avant la fin du jour, car une nuit passée à l’air les eût peut-être privés de leurs chevaux.

Le jeune comte avait décidé son protégé et écuyer, le jeune Osage, à rester avec lui, et il espérait toujours, avec son assistance, se distinguer par de grands exploits sur les prairies des Buffles.

40

41

CHAPITRE VII.

Nouvelles du corps d’armée. — Le comte et son écuyer sauvage. — Halte

dans les bois. — Scène de forêt. — Village osage. — Visite des Osages ànotre camp.

Ce matin, 12 octobre, de très bonne heure, les deux Cricks dépêchés par le commandant de Fort-Gibson pour arrêter la marche de la compagnie de cavaliers explorateurs, arrivèrent, en retournant de leur mission, à notre campement. Ils avaient laissé la troupe, campée à environ cinquante milles, dans un bel emplacement sur l’Arkansas, très abondant en gibier, où elle se proposait de nous attendre. Cette nouvelle ranima notre courage, et nous commençâmes la journée au lever du soleil avec une joyeuse ardeur.

En montant à cheval, notre jeune Osage tenta de jeter une couverture sur son cheval ; le bel animal, surpris, effrayé, se mit à ruer, à se cabrer. Les attitudes du cheval sauvage et de l’homme sauvage, presque nu, auraient offert des études délicieuses à un peintre ou à un sculpteur.

J’ai souvent pris plaisir, dans le cours de notre voyage, à regarder le jeune comte et son nouveau suivant tandis qu’ils marchaient devant moi. Jamais preux chevalier ne fut mieux assorti à son écuyer. Le comte était bien monté, et,

42

comme je l’ai déjà dit, c’était un gracieux et hardi cavalier ; il aimait à faire caracoler son cheval, et à le lancer avec toute la vivacité d’une jeunesse bouillante. Il portait une veste de chasse en peau de daim d’une coupe élégante et d’un beau violet, richement brodée en soie de diverses couleurs ; on eût dit que ce travail avait été fait par une princesse sauvage pour parer un guerrier favori ; il avait de plus des pantalons et des mocassins de peau, un bonnet de chasseur, et un fusil à deux coups soutenu par une bandoulière en travers de son dos, et l’ensemble de sa personne était extrêmement pittoresque.

Le jeune Osage suivait ses traces le plus près possible sur son beau cheval sauvage tacheté, orné de touffes de crins écarlate. Il allait, avec sa belle tête et son beau buste entièrement nus, sa blanket étant roulée autour de sa ceinture ; d’une main il tenait son fusil, de l’autre il menait son cheval, et semblait tout prêt à s’élancer, au moindre signe de son jeune chef, à la poursuite des aventures les plus désespérées. Le comte se flattait d’achever de nobles exploits, de concert avec ce jeune brave, aussitôt que nous serions arrivés parmi les buffles des territoires de chasse des Pawnies.

Après avoir chevauché quelque temps, nous traversâmes un ruisseau étroit et profond sur un pont solide, reste d’une digue de castors. L’industrieuse république qui l’avait bâtie avait été entièrement détruite. Au-dessus de nous une longue volée d’oies sauvages, très élevée dans les airs,

43

faisait entendre ces clameurs discordantes qui annoncent le déclin de l’année.

Vers dix heures et demie, nous fîmes halte dans une forêt où les pois-vignes croissaient en abondance ; là nous laissâmes nos chevaux paître en liberté. On alluma du feu, on se procura de l’eau d’un ruisseau adjacent, et, par les soins de notre petit Français Tony, on nous servit bientôt le café. Tandis que nous déjeunions, nous reçûmes la visite d’un vieillard osage ; il faisait partie d’une petite troupe de chasseurs qui avait récemment passé par ce chemin, et il cherchait son cheval égaré ou volé. Notre métis Beatte fronça le sourcil en apprenant que les chasseurs osages étaient dans les environs. « Tant que nous serons à proximité de ces chasseurs, dit-il, nous ne verrons pas un buffle : tous les animaux fuient devant eux comme devant une prairie en feu. »

Le repas du matin fini, chacun s’amusa selon sa fantaisie : les uns tiraient sur une marque ; d’autres se reposaient ou dormaient à moitié ensevelis dans des lits de feuillage et la tête appuyée sur leur selle ; d’autres babillaient autour du feu qui envoyait des guirlandes de fumée bleuâtre à travers les branches de l’arbre au pied duquel on l’avait allumé. Les chevaux trouvaient un régal magnifique dans les pois grimpants, et plusieurs s’étaient couchés et se roulaient au milieu de cette chevance.

De grands arbres, dont les tiges étaient droites et unies comme de belles colonnes, nous servaient d’abri, et les rayons du soleil, en pénétrant à travers leurs feuilles

44

transparentes déjà peintes des couleurs variées de l’automne, me rappelaient l’effet de la lumière du jour sur les vitraux coloriés et les faisceaux de colonnes d’une cathédrale gothique. Quelques-unes de nos vastes forêts de l’Ouest éveillent réellement des émotions de grandeur, de solennité, semblables à celles que j’ai éprouvées sous les voûtes de ces vénérables et spacieux édifices ; et le bruit du vent remplace fréquemment, dans les premières, les sons majestueux de l’orgue, qui s’accordent si bien avec l’impression produite par les secondes.

À midi on sonna à cheval, et nous nous mîmes en route, dans l’espoir d’arriver avant la nuit au camp des rôdeurs, le vieil Osage nous ayant assurés que nous en étions à dix ou douze milles au plus. En traversant une forêt, nous passâmes à côté d’un étang couvert de lis d’eau magnifiques, parmi lesquels nageaient des canards des bois, la plus belle espèce d’oiseaux aquatiques, remarquable surtout par son brillant et gracieux plumage. Un peu plus loin, nous descendîmes sur les bords de l’Arkansas, à une place où les traces d’un grand nombre de chevaux, tous entrant dans l’eau, montraient qu’un parti de chasseurs osages avait, depuis peu, traversé la rivière en cet endroit pour se rendre aux territoires des Buffles.

Nous laissâmes nos chevaux boire dans le courant, et longeâmes la rive pendant quelque temps, puis nous coupâmes la prairie où nous apercevions au loin une fumée qui devait (nous l’espérions du moins) provenir du camp de nos gens. En suivant ce que nous prenions pour leurs traces,

45

nous arrivâmes à un pré sur lequel paissaient une assez grande quantité de chevaux ; mais ce n’étaient pas ceux de la troupe que nous cherchions ; et nous vîmes, à une petite distance, un village osage construit sur les bords de l’Arkansas. Notre arrivée fit sensation. Une députation de vieillards vint au-devant de nous ; ils nous prirent la main à tous, l’un après l’autre, et pendant ce temps-là, les femmes et les enfans se rassemblaient en groupes serrés, nous regardaient fixement, et babillaient entre eux à qui mieux mieux, probablement sur nos figures, qu’ils paraissaient trouver risibles.

À cette occasion le commissaire jugea convenable de faire un discours sans descendre de cheval. Il fit part à ses auditeurs du but de sa mission, qui était de travailler à pacifier les tribus de l’Ouest ; et il les exhorta, dans cette vue, à repousser toute pensée belliqueuse, sanguinaire, et à ne point commettre d’inutiles hostilités envers les Pawnies. Ce discours, interprété par Beatte, sembla produire quelque effet sur cette multitude : tous promirent solennellement de ne point troubler la paix, autant que cela pourrait dépendre d’eux ; et leur âge et leur sexe donnaient assez de raisons de compter sur cette promesse.

Toujours espérant gagner le camp avant la fin du jour, nous continuâmes notre marche jusqu’à la fin du crépuscule, et nous fûmes alors forcés de faire halte sur les bords d’un ravin. Les gens de l’escorte bivouaquèrent sous les arbres au fond du vallon, et nous plantâmes notre tente sur une éminence rocailleuse, à côté d’un petit torrent. La

46

nuit vint, obscure et chargée de nuages flottans qui promettaient bientôt de la pluie ; les feux de nos cavaliers éclairaient le ravin, et jetaient de fortes masses de lumière sur des groupes dignes du pinceau de Salvator, et activement occupés à préparer leur souper, à manger et à boire. Pour ajouter à l’aspect sauvage de la scène, plusieurs Indiens du hameau près duquel nous venions de passer, se mêlaient parmi nos hommes ; et trois d’entre eux vinrent s’asseoir près de notre feu. Ils observaient en silence tout ce qui se faisait autour d’eux, et leur immobilité leur donnait l’apparence de figures sépulcrales en bronze. Nous leur donnâmes quelque chose à manger, et, ce qui leur fut encore plus agréable, du café ; car les Indiens partagent le goût universel de ce breuvage si prédominant dans l’Ouest. Quand ils eurent soupé, ils s’étendirent, côte à côte, devant le feu, et commencèrent un chant nasal, en tambourinant avec leurs doigts sur leur poitrine en manière d’accompagnement. Leur chant paraissait divisé en couplets réguliers qui se terminaient tous, non par une mélodieuse cadence, mais par la soudaine interjection ah ! proférée presque en forme de hoquet. Beatte nous dit que leur chanson se rapportait à nous, à notre apparition, au bon traitement que nous leur avions fait, et à ce qu’ils savaient de nos projets. Dans une partie de la ballade, ils parlaient du jeune comte, qui avait complètement gagné leur suffrage par son caractère déterminé et son amour pour les aventures indiennes ; ils se permettaient même quelques plaisanteries prophétiques sur notre ami et leurs jeunes beautés, et ces plaisanteries excitèrent une grande hilarité parmi les métis.

47

Ce mode d’improvisation est commun à toutes les tribus sauvages. C’est ainsi qu’avec un petit nombre d’inflexions de la voix ils chantent leurs exploits à la chasse et à la guerre, et parfois se laissent entraîner à une verve comique ou satirique, moins rare chez ces peuples qu’on ne l’imagine généralement.

Il est de fait que les Indiens avec lesquels je me suis rencontré dans la vie réelle sont tout-à-fait différens des Indiens décrits par les poètes. Ce ne sont point les stoïques du désert…, taciturnes, inflexibles ;… sans sourire, sans

larmes.[1].

Ils sont réellement taciturnes avec les blancs dont ils ignorent le langage, et les blancs sont également taciturnes avec eux par la même raison. Les Indiens n’ont pas même entre eux beaucoup de causeries proprement dites ; le temps qu’ils passent ensemble et en repos est employé, soit à concerter leurs expéditions, soit à conter d’étranges et merveilleuses histoires. Mais ils sont en général excellens mimes, et se divertissent fort souvent aux dépens des blancs avec lesquels ils ont frayé, et qu’ils ont laissés persuadés de leur profond respect pour notre supériorité. Rien n’échappe à leur attention curieuse ; ils observent tout silencieusement, échangeant un regard ou un grognement significatif entre eux, lorsqu’ils sont particulièrement frappés de quelque chose ; mais ils réservent leurs commentaires pour le moment où ils seront seuls : c’est alors qu’ils donnent carrière à leur verve caustique, bouffonne, à leur talent pour contrefaire, et à leur gaîté ;

48

Dans le cours de mon voyage, j’ai pu remarquer en plus d’une occasion à quel point ils sont susceptibles de s’animer, de s’égayer en communiquant ensemble. Souvent j’ai vu une petite troupe d’Osages rester assis autour d’un feu jusqu’à une heure très avancée de la nuit, engagés dans une conversation vive et agréable, et faisant retentir les bois à chaque instant de leurs joyeux éclats de rire.

Quant aux larmes, elles ne leur manquent point, soit réelles, soit affectées. Aucun peuple ne pourrait lutter avec eux s’il s’agissait de pleurer abondamment et amèrement la perte d’un parent ou d’un ami ; ils ont même des époques fixes auxquelles ils doivent aller hurler et se lamenter sur la tombe des défunts. J’ai entendu quelquefois des gémissemens douloureux, au point du jour, dans le voisinage des villages indiens : on me dit que ces lamentables sons provenaient de quelques habitans du hameau qui sortaient à cette heure pour aller dans les champs pleurer leurs morts. En ces momens les larmes coulent par torrens sur leurs joues.

Autant que je puis en juger, l’Indien des poètes est, comme le berger des églogues, un être de raison, une personnification d’attributs imaginaires.

Le chant nasal de nos hôtes se changea graduellement en murmures confus, et cessa enfin tout-à-fait. Ils se couvrirent la tête de leurs blankets, et s’endormirent profondément. Au bout de quelques minutes le silence fut complet autour de nous ; et le bruit des gouttes de pluie tombant sur notre tente se faisait seul entendre au dehors.

49

Le lendemain matin, nos trois visiteurs indiens déjeunèrent avec nous ; mais on ne trouva point le jeune Osage qui devait servir d’écuyer au comte dans sa campagne de chevalier errant ; on ne trouvait pas non plus le cheval pie : et après mille conjectures, on fut obligé de s’arrêter à l’idée que le jeune chasseur avait pris congé de nous à la sauvage, pendant la nuit. Nous sûmes par la suite qu’il avait été persuadé d’agir ainsi par les Osages avec lesquels nous nous étions rencontrés, lesquels lui avaient représenté le danger d’une expédition sur les territoires des Pawnies, où il pouvait tomber dans les mains de ces ennemis implacables de sa tribu : ils n’insistèrent pas moins sur l’ennui d’être assujetti aux caprices et à l’insolence des blancs ; et j’avais pu moi-même reconnaître combien leurs notions étaient justes à cet égard, et quelle tendance nous avons à traiter ces pauvres Indiens aussi durement que s’ils n’appartenaient pas à notre espèce. Celui-ci avait manqué de bien peu d’être un exemple de cette injustice attribuée aux blancs ; car, sans notre intervention, il aurait subi une flagellation cruelle, en vertu de la loi des frontières, pour le flagrant délit d’avoir trouvé un cheval.

La disparition de ce jeune homme fut généralement regrettée : nous aimions tous sa belle mine, franche et résolue, et la grâce naturelle de ses manières : on pouvait dire qu’il était né gentilhomme dans l’acception littérale du mot. Cependant personne ne s’affligeait de son départ autant que le comte, qui se voyait ainsi privé de son écuyer. Quant à moi, je fus fâché de la désertion de l’Osage, par

50

rapport à lui-même ; nous l’aurions, très certainement, soigné et protégé pendant l’expédition, et la générosité du comte m’était assez connue pour être persuadé que le sauvage serait retourné à sa tribu chargé de toutes sortes de présens.

1. ↑ Allusions au poëme célèbre de Thomas Campbell : Gertrude de

Wyoming.

51

CHAPITRE VIII.

Le camp des Rangers (Rôdeurs).

Le temps, qui avait été pluvieux pendant la nuit, s’éclaircit enfin, et nous nous mîmes en route à sept heures du matin dans la ferme confiance d’arriver très prochainement au camp des Rangers. À peine avions-nous fait trois à quatre milles que nous vîmes sur notre chemin un grand arbre récemment tombé sous la hache, car le miel contenu dans les crevasses du tronc n’était pas encore complètement enlevé. Alors nous fûmes certains que nos gens n’étaient pas loin. En effet, à une distance d’un ou deux milles, quelques-uns de nos cavaliers jetèrent un cri de joie, et nous indiquèrent des chevaux qui paissaient sous des arbres. Quelques pas nous conduisirent sur les bords d’une chaîne de collines d’où nos regards plongèrent sur le campement. C’était une véritable scène de bandits ou de braconniers, à la Robin-Hood. Dans une belle forêt ouverte, traversée par un ruisseau rapide, des cahutes d’écorces et de branches, et des tentes formées par des blankets, avaient offert des abris temporaires contre la pluie récente, les Rangers ayant coutume de bivouaquer quand il fait sec. On

52

voyait là des groupes, vêtus de toutes sortes d’habits singuliers, et occupés de mille travaux divers.

Les uns faisaient la cuisine à de grands feux allumés au pied des arbres ; d’autres étendaient et apprêtaient des peaux de daim ; un grand nombre tiraient au but, et quelques autres étaient couchés sur l’herbe. Ici des pièces de venaison étaient suspendues sur des broches au-dessus des tisons ; là on voyait des bêtes mortes récemment apportées par les chasseurs. Des faisceaux de fusils étaient appuyés contre les arbres, et des selles, des brides, des poires à poudre pendaient au-dessus d’eux, tandis que les chevaux broutaient çà et là parmi les bosquets.

On nous salua par des acclamations à notre arrivée : les Rangers se pressèrent autour de leurs camarades pour demander les nouvelles du fort. Quant à nous, le capitaine Bean, qui commandait la compagnie, nous reçut avec la simple et franche cordialité des chasseurs. C’était un homme d’environ quarante ans, vigoureux et agile. Il avait passé la plus grande partie de sa vie sur la frontière, servant occasionnellement dans les guerres des Indiens, et par conséquent grand chasseur, et parfaitement au fait de tout ce qui concerne la sauvage existence des bois et des prairies incultes. Son costume était caractéristique : c’était une chemise de chasse et des guêtres de cuir avec un bonnet de fourrageur.

Tandis que nous causions avec le capitaine, un chasseur vétéran s’approcha, et son extérieur attira mon attention. Il était d’une stature moyenne, mais fort et endurci par

53

l’exercice ; sa tête à demi chauve était parsemée de mèches flottantes de cheveux gris de fer, et ses beaux yeux noirs étincelaient encore du feu de la jeunesse ; son costume, semblable à celui du capitaine, semblait avoir seulement plus de service ; une poire à poudre était suspendue à son côté, un couteau de chasse passé dans sa ceinture, et il avait en main un ancien et bon fusil, probablement aussi cher à son cœur que le meilleur de ses amis. Il demanda la permission d’aller à la chasse, et son chef la lui accorda sans difficulté. « C’est le vieux Ryan, » dit le capitaine. Quand l’homme se fut éloigné, « Nous n’avons pas de meilleur chasseur dans la compagnie. Jamais il ne manque de rapporter du gibier. »