Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions Glyphe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Quand une jeune femme décide sur un coup de tête de recommencer sa vie ailleurs...

Thérèse est animatrice à la télé. À trente-trois ans, lasse des faux-semblants, des préjugés et de la superficialité de la vie parisienne, elle décide de tout plaquer et prend un billet pour le bout du monde. Le bout du monde, pour elle, c’est la Birmanie.

Roman d’amour, de fantasme, de mystère, de politique, de bouddhisme et d’introspection,

Le Rendez-vous de Rangoon est aussi une mise en perspective de la vie parisienne, au bout de laquelle Thérèse conclut : « J’aimerais rester dans ce pays où la seule ambition est la survie. »

Ce roman captivant de l'actrice française Evelyne Dress nous offre une belle occasion de s'évader !

EXTRAIT

L’air est déjà lourd malgré la climatisation, mon lit dévasté comme après une nuit de tendre guerre : le couvre-lit froissé pend jusqu’à terre, les oreillers écrasés sont fatigués. De quel fantôme ai-je bien pu être en manque ? Seul Bouddha le sait. Impossible de me souvenir de rien depuis mon départ de chez les Masset jusqu’à mon retour à l’hôtel. Dans la voiture, je me suis écroulée sur l’épaule de Mr B. – ça, je m’en souviens –, à cause de la fatigue de ma première journée à Rangoon, à moins que ce ne soit à cause du

cheerot, une sorte de gros cigare qui m’a fait tourner la tête, ou du thé birman servi pendant le repas, épais, sucré et amer qui se mangeait plus qu’il ne se buvait… En tout cas, après six heures d’un sommeil vide, « dépourvu de mes cauchemars récurrents », dirait ma psy, je suis pâteuse, ensuquée, paumée. Je suis venue à Rangoon pour me reconstituer, c’est raté.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

À travers ses errances, ses rencontres, ses fantasmes, on part à la découverte de ce pays, on vit une histoire d'amour irraisonnée pour un inconnu, un amour inconditionnel pour un enfant, un cheminement intérieur vers une quête de soi-même. -

Laure, Babelio

À PROPOS DE L'AUTEUR

Evelyne Dress est actrice :

Et la Tendresse ? Bordel !, réalisatrice :

Pas d’Amour sans Amour, écrivain :

Pas d’Amour sans Amour,

La Maison de Petichet,

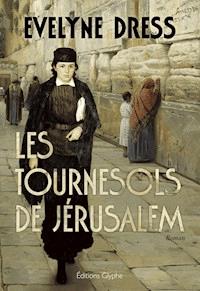

Les tournesols de Jérusalem (Prix des libraires de Normandie),

Le Rendez-vous de Rangoon et

Les Chemins de Garwolin. C'est sur les planches qu'elle a débuté sa carrière, avant d'enchaîner les rôles au cinéma et de se lancer dans l'écriture et la réalisation.

Le Rendez-vous de Rangoon est son quatrième roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 408

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lorsque Zarathoustra eut atteint sa trentième année,il quitta sa patrie et le lac de sa patrie et s’en alladans la montagne. Là, il jouit de son espritet de sa solitude et ne s’en lassa point durant dix années.Mais, enfin, son cœur se transforma, et un matin,se levant avec l’aurore, il s’avança devant le soleilet lui parla ainsi :« Ô grand astre ! Quel serait ton bonheur,si tu n’avais pas ceux que tu éclaires ? »NIETZSCHE

Les personnages et les situations de ce romann’étant pas purement fictifs, toute ressemblanceavec des personnes ayant existé ne saurait être fortuite.

PERSONNAGES

À Rangoon

Thérèse Ornstein, dite « Mi Win Wa » : célibataire, animatrice à la télé.

Gustave Blanchetau : conseiller de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France.

James-Olivier Buckingham dit « Mr B. » : colon birmano-british.

U Nyan Kyaing Win, dit « Nyan Nyan » : boy de Mr B.

Robert Masset : colon français.

Khin Hlu Geeta, dite « Lu Lu » : épouse birmane de Robert Masset.

Thaung Shew : fils adoptif de Mi Win Wa.

Monkey : singe de Mi Win Wa.

San San Tweh : journaliste, écrivain, dissidente politique.

Ma Myat Le Le Tun : Fille de San San Tweh.

Fleur de Lune : Fiancée de Mr B.

San Ne : Souffleur de verre à Rangoon.

À Wan Sing (en pays Shan)

Antoine : celui qui a disparu.

So So : boy d’Antoine.

Marc Granger : médecin à Wan Sing, dit le « Sorcier », au service du peuple karen.

Le père Hyginus Soe : curé de l’église de Wan Sing. Thin Thin : jeune femme karen, amie de Mi Win Wa.

À Paris

Rosine : la meilleure amie de Thérèse Ornstein. Jean-Paul Glossier : le fiancé de Rosine.

ÇA M’A PRISE COMME ÇA, un matin. C’était tourner la page ou crever. J’ai poussé la porte d’une agence de voyages.

– Où voulez-vous aller ? m’a demandé la vendeuse.

– Au bout du monde, s’il y en a un.

– Yangon, Myanmar ?1 Il me reste une place en première. Vous pouvez ?

Je ne pouvais pas, mais cela ne la regardait pas.

J’ai eu dix jours pour liquider la moitié de ma vie, obtenir un visa, me faire vacciner et découvrir que le Myanmar est l’ex-Birmanie, Yangon (ex-Rangoon), sa capitale.

Lâcheté. Faiblesse. Inconscience. Voilà mes trois qualités principales. Celles et ceux qui s’intéressent à mon destin en discutent. Je ne suis plus là pour les entendre. Le nez collé au hublot, je regarde la France devenir un détail de mon passé.

1. Myanmar : le « pays merveilleux ».

1

RANGOON, jeudi 20 mars 2003. 9 h 25, heure locale.

Les passagers se bousculent pour quitter l’avion. En me dépassant, mon voisin de siège me glisse sa carte de visite :

– En cas de nécessité…

– Merci.

Gustave Blanchetau, conseiller de coopération et d’action culturelle, ambassade de France en Birmanie, n° 340, Pyay Rd, Sanchaung, Yangon, Myanmar.

Cet homme surprenant – on n’a pas échangé trois mots de tout le voyage, quinze heures depuis Paris avec une escale à Bangkok – a raison, ça peut servir dans ce pays où je ne connais personne.

Quand il a appris que je mettais le cap sur la Birmanie, Jean-Paul Glossier, le nouveau fiancé de Rosine – Rosine, c’est ma meilleure amie, son fiancé est journaliste – m’a chargée d’une mission :

« Il y a, à Rangoon, m’a-t-il expliqué, une journaliste, écrivain, qui travaille avec Aung San Suu Kyi, le prix Nobel de la paix. San San Tweh vient de purger une peine de prison pour raisons politiques. Ce serait formidable si tu pouvais lui remettre le montant du Prix que Reporters sans Frontières lui a décerné en 1999 : 5 000 dollars. Jusqu’à présent, personne n’a pu lui apporter. Ce n’est pas dangereux, mais ne garde sur toi aucune information la concernant, ni son nom ni son adresse, rien. On ne sait jamais. »

Présenté comme ça, comment refuser ? Moi que la politique n’intéresse pas dans mon propre pays, me voilà investie d’une mission dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Je ne sais même pas de quel côté penche leur régime : à gauche ou à droite ?

Je sais pourquoi j’ai accepté : parce que je suis une poire.

À l’aide, Docteur Coué ! Je suis prête à affronter mon destin, je suis prête à affronter mon destin. Je suis prête à affronter…

Je suis la dernière à quitter l’avion.

Le jour se lève, brumeux, moite. L’épaisseur de l’air saturé d’eau amortit les chocs et les bruits. Un hammam. Le hammam, c’est comme le ventre d’une mère. À cette heure, si je pouvais retourner dans celui de la mienne, ça ne me dérangerait pas. Même si j’ai découvert après dix ans d’analyse que ce ventre s’est empressé de m’expulser.

J’étouffe un peu, mais j’aime cette atmosphère qui ralentit les mouvements. À partir de maintenant, je vais vivre à mon heure, me laisser porter par la vie et sa fantaisie. Fini d’être gentille avec tout le monde, de dire « oui » pour faire plaisir. Fini le regard qui quémande un mot d’amour, un geste tendre.

Des corbeilles à papiers jalonnent le tarmac. J’y jette ma montre. Mon premier acte d’indépendance.

Une main tire sur un pan de ma veste. Je me retourne.

Un bout de chou, un rond rouge entre les sourcils, me tend ma montre. Comment expliquer à ce brugnon que c’est mon passé que je viens de mettre à la poubelle, que c’est ma vie d’hier que j’ai jetée. Je repousse sa main.

La petite me regarde, prête à pleurer.

– Pardonne-moi, je ne voulais pas te faire de peine, mais tu sais, cette montre me rappelle de mauvais souvenirs. Quand mon papa me l’a offerte, ma maman en a fait une crise de jalousie.

Elle me dévisage, sans avoir l’air d’enregistrer.

– Écoute, certaines naissent avec le don du bonheur, pas moi. Il n’était pas dans ma corbeille de naissance. Je ne suis douée que pour le malheur. J’ai tout raté. Tu comprends ?

Non, évidemment, elle ne peut pas comprendre.

Une Hindoue s’avance vers nous. Elle prend délicatement sa fille par les épaules et la persuade de me laisser.

Son calme me déconcerte. Moi qui aurais été un véritable pitbull si j’avais été une maman.

Elles s’éloignent, main dans la main. C’est si beau à voir que j’en ai presque les larmes aux yeux. La petite se retourne vers moi et agite sa menotte. J’agite la mienne et je remets ma montre au poignet. À contrecœur.

Dans l’enfer torride de l’aéroport de Mingaladon, quelques militaires habillés de blanc sillonnent le hall. Les 5000 dollars sont cousus dans la doublure de ma veste. Je tâte, ils sont là. Pourquoi les avoir cachés, ce n’est pas de la drogue ! Il n’est pas écrit, non plus, sur mon front que j’ai accepté une mission interdite. J’ai vraiment tout orchestré pour me faire repérer. Je suis maso. Parfois, quand j’ai mal aux dents, je les titille exprès pour avoir plus mal encore. J’ai, quand même, refusé d’emporter la médaille en bronze à l’effigie de San San Tweh et le carnet de pétitions qui l’accompagnait. Poire mais pas idiote ! Jean-Paul Glossier n’a d’ailleurs pas insisté. C’est le fiancé de ma meilleure amie, il ne m’aurait pas jetée dans un traquenard.

Au contrôle des passeports, l’attente est interminable.

Je n’en finis pas de me retourner le cerveau avec le pourquoi et le comment. Tout s’est enchaîné si vite depuis mon départ de Paris que je n’arrive pas à croire que je suis là. Quelle sorte de hasard a bien pu me pousser à Rangoon, moi qui ne connaissais de l’Asie que les restaurants du XIIIe arrondissement ? J’avais besoin de m’évanouir dans la nature, certes, mais pourquoi si loin ? Comment ai-je pu abandonner mes livres, mes bibelots, mes meubles, mes CD, mes tapis, mon piano, mes souvenirs ? Me séparer de la partie de moi-même dont j’étais la plus fière, mon appartement ? Pour la première fois de ma vie, j’ai pris une décision radicale. Rien que d’y penser, j’ai envie de m’embrasser.

Habillé de blanc, casque colonial à la main, un voyageur saute la barrière du contrôle. Il jette au passage son passeport au contrôleur. Je l’avais déjà remarqué à Roissy, celui-là, il avait protesté contre le retard de l’avion. Cet imbécile va mettre le policier de mauvaise humeur et, avec ma chance habituelle, c’est sur moi que ça va retomber. Sa femme se trouve dans la queue, juste devant moi. Ses cheveux noirs, qui cascadent jusqu’au bas des reins, s’échappent d’un turban de coton enroulé autour d’une calotte garnie de perles. Est-ce une Birmane mariée à un colon ou une blanche déguisée en Birmane ? Le policier lui tend le passeport de son mari, sans un mot. Apparemment, c’est un personnage connu.

C’est mon tour. J’ai glissé à la page du visa les 200 dollars que chaque touriste est contraint de changer en entrant en Birmanie. Lorsque j’ai déposé ma demande de visa à l’ambassade, j’ai mis ma signature en bas du formulaire : « Les touristes ne doivent pas s’immiscer dans les affaires internes de l’Union du Myanmar. Ceux qui enfreignent les lois, les règles et les règlements seront soumis à des poursuites judiciaires. » Je savais à quoi je m’exposais.

Le contrôleur recopie laborieusement mon nom sur un cahier. Il lève la tête, compare avec ma photo, replonge le nez dans ma description.

Nom : Ornstein

Prénom : Thérèse

Nationalité : Française

Sexe : F

Taille : 1,65 m

Couleur des yeux : Noir

Date de naissance : 01-08-1973.

Ce qui fait que j’aurai 33 ans, le Ier août. L’âge du Christ. J’espère que ce sera, aussi, ma résurrection.

Le contrôleur me regarde à nouveau. J’ai les jambes en coton. La sueur coule le long de mes tempes, ruisselle entre mes omoplates. S’il fait durer le supplice, je vais m’écrouler.

Il griffonne quelques mots sur un bout de papier – ça ressemble à des ronds et encore des ronds et ça se termine par des ronds – qu’il glisse dans mon passeport qu’il me rend avec quelques fecs1. Je ne demande pas mon reste.

Je vais vite fait récupérer ma valise, toute petite, un vade-mecum pour le week-end contenant un pyjama, un jean, un pull de rechange et quelques livres. Jusque-là, je n’ai jamais pu quitter la maison sans tirer une roulotte derrière moi. Cette fois, il a fallu faire le vide, dégager, nettoyer. Malgré le grand ménage, ce que je transporte au fond de moi est plus lourd que la hotte du Père Fouettard. À Roissy, Rosine m’a lancé, larmoyante, en secouant son mouchoir : « Profite que tu vas ailleurs pour faire différent ! » Les conseilleuses ne sont pas les payeuses. À tout hasard, j’ai quand même emporté mon fétiche : un shaker en argent.

Je prends place dans la queue pour passer la douane. Affiche l’angoisse normale de quelqu’un qui franchit un barrage de police. N’en fais pas trop, pas plus pas moins qu’il faut pour montrer la crainte qu’ils t’inspirent. Si tu avais l’air trop décontractée, ils trouveraient ça louche. Jouer la comédie hors d’un plateau de télé, j’ai toujours détesté ça. Mentir, même par politesse, je n’y arrive pas. De toute façon, en France, j’ai beau faire, je suis contrôlée à chaque fois : les douaniers me reconnaissent, mais ils ne savent plus s’ils m’ont repérée sur une fiche anthropométrique ou sur le petit écran.

Les employés de l’octroi me demandent d’ouvrir ma petite valise. J’en étais sûre. Malgré la chaleur suffocante, je claque des dents. Je ne suis plus une animatrice de la télé au chômage, je suis un ectoplasme à la dérive.

À la vue de mon shaker, incongru dans une valise où il n’y a rien ou presque, les douaniers restent perplexes. Ils se questionnent en birman. Ils me questionnent en anglais. Je passerais, en douce, des tours Eiffel en platine, je ne me sentirais pas plus angoissée. Après une concertation animée entre gradés, les douaniers décident de tout remettre en place et me font signe de déguerpir. Je prends mes jambes flageolantes à mon cou et, sans me faire prier, je m’empresse de passer la vitre qui sépare la douane du hall.

Là, une foule confuse s’agite, crie, se bouscule. Les retrouvailles s’enchaînent aux embrassades. J’ai lu quelques guides avant de partir, pour me mettre dans le bain, mais je ne m’attendais pas à un tel bazar. Un peu partout, des gens accroupis ou allongés sur le sol se noient dans des ballots, des sacs, des paquets ficelés tant bien que mal, des malles en osier, des besaces. À cette petite heure du matin, ça mange, déjà, et ça pépie, aussi. Tout à coup, l’Extrême-Orient me paraît impénétrable.

Comme on se jette dans le vide quand on panique, j’ai la tentation de me jeter dans ce magma humain, de m’y diluer, de me laisser aspirer par cette cohue, mouvante, gluante, pour disparaître à jamais. De toute façon, je ne manquerai à personne.

Un Européen, lunettes cerclées d’or sur le nez, habillé d’une chemise blanche et d’un longyi – c’est comme ça qu’on appelle le rectangle de tissu qu’il porte noué en portefeuille à la taille, je l’ai lu dans mon guide –, se dirige vers moi en brandissant au-dessus de sa tête une pancarte où est inscrit « Mlle Françoise Benoist » :

– My name is Buckingham. James-Olivier Buckingham, dit-il avec une courtoisie déroutante au milieu de ce charivari.

– On se connaît ?

– Vous êtes Françoise Benoist, ajoute-t-il avec un très fort accent British.

– Je lui ressemble ?

– Un peu…

– J’aurais aimé être celle que vous attendez pour vous faire plaisir, mais ce n’est pas le cas.

Sans lâcher sa pancarte, il joint les mains au milieu de son visage et s’incline :

– Pardonnez-moi.

Il se retire à reculons et s’incline à nouveau :

– Excusez-moi.

Il s’arrête, puis s’incline encore et sourit :

– Je me suis trompé.

Dehors, le soleil poisse. Tout dégouline. La fournaise ou l’appréhension de me trouver seule, sans protection, dans un pays dont je ne connais ni la langue ni les gens, et avec de l’argent qui ne m’appartient pas, me clouent au sol. Mon cœur fait des bonds dans ma poitrine. Je ne sais quelle direction prendre. Les décisions n’ont jamais été mon truc. C’est pour fuir la plus importante qu’on m’ait jamais demandé de prendre que j’ai débarqué ici. Maman est tombée dans le coma à Curie et son cancérologue n’a rien trouvé de mieux que de m’appeler pour me demander de choisir entre la maintenir en vie artificiellement ou la débrancher. Que pouvais-je lui répondre, moi qui ai essayé pendant quinze ans de me débrancher d’elle, de me l’arracher du cœur, de couper ce cordon qui m’étrangle et qui m’empêche de vivre.

Des voitures, surchargées de malles attachées sur les toits, s’ébranlent dans un vacarme de klaxons et de moteurs qui renâclent. L’homme habillé de blanc – celui qui a jeté son passeport aux douaniers – s’agite, gesticule, donne des ordres à une volée de Birmans, tous maigres et fragiles qui enfournent des caisses énormes et lourdes dans un camion.

Soudain, des coups de feu éclatent. Deux militaires ceinturent un homme. Ils vocifèrent en le jetant à terre, le relèvent et le frappent à la tête. L’homme se protège le visage comme il peut. Les militaires le piétinent, lui attachent les bras et les jambes. Autour, la foule continue de se mouvoir, de s’agiter, de se croiser, de se parler sans s’intéresser à ce qui se passe.

Je n’ai jamais supporté les scènes de violence au cinéma, ce n’est pas pour devoir les subir au bout du monde. Au moment où je suis prête à céder à mes pulsions, un indigène ouvre la porte de son taxi délabré et m’invite à monter :

– Hoté ? dit-il en découvrant une rangée de dents rouges et pourries par le bétel, une plante qui ensanglante la salive et les dents – je l’ai aussi appris dans un guide. Écœurant. Et l’odeur !

Il expectore un crachat sanguinolent. Le trottoir est maculé de taches rougeâtres. En Occident, on crache pour exprimer un ressentiment, du mépris, de la haine, ici, c’est une tradition ! Je ne suis pas sûre de m’habituer à ce pays.

Mr Buckingham – « My name is Buckingham. James-Olivier Buckingham » – surgit au bon moment :

– La personne que j’attendais a dû rater l’avion. Je rentre en ville, puis-je vous déposer quelque part ?

– Je n’ai réservé nulle part.

– Dans ce cas, descendez au Strand. C’est un palace mythique.

– J’adorerais y descendre…

Pas la peine de lui dire que je n’ai pratiquement pas un sou en poche – à part les quelques fecs de l’aéroport et les 5 000 dollars auxquels je me suis promis de ne pas toucher.

– C’est très anglais. Le genre du Raffles à Singapour. Vous connaissez, bien sûr.

– Bien sûr.

Même dans ces contrées lointaines, on prêche le bidon pour savoir le faux.

Un peu plus loin, à grands coups dans le dos, les militaires forcent l’homme ligoté à monter dans leur camion. Il tombe. Les militaires le rattrapent par ses haillons.

– Comment vous appelez-vous ? demande Mr Buckingham pour détourner mon attention. Je le sens.

– Thérèse d’Avila.

Le premier nom qui m’est venu. J’aurais pu choisir un autre nom, moins connu, pour faire plus vrai. J’aurais dû, surtout, en profiter pour changer de prénom : Thérèse. Encore une idée de ma mère de m’avoir donné le prénom de son aïeule sans me demander mon avis.

Mr Buckingham me soulage de ma valise, toute petite. Moi qui avais peur de tout ce qui pourrait m’arriver, je ne me reconnais plus.

– Vos malles vont suivre, sans doute, Mademoiselle d’Avila ?

M’a-t-il crue ou a-t-il feint-il de croire que je m’appelle vraiment comme la dingue mystique ?

– Je suis une voyageuse sans bagages.

Ma désinvolture m’étonne. À Paris, jamais, je n’aurais été capable de répondre avec cette impertinence. J’aurais eu trop peur de déplaire.

Mr Buckingham m’entraîne jusqu’à un tas de tôles qui a dû être autrefois une Cadillac ou quelque chose comme ça ; je n’y connais rien en voiture.

Au volant, le chauffeur habillé à la mode du pays, longyi de madras chiffonné, chemise blanche élimée, veste fatiguée, attend. À notre approche, il se précipite pour ouvrir la porte arrière.

– Je vous présente U Nyan Kyaing Win, dit « Nyan Nyan ». Mon assistant, précise Mr Buckingham.

– Son surnom me suffira… Nyan Nyan, c’est mignon.

Nyan Nyan sourit en découvrant des dents aussi rouges et pourries que celles du chauffeur de taxi. Il m’invite à monter.

Mon incapacité à dire « non » m’enverra, un jour, dans le mur. Je prie pour que ce jour ne soit pas arrivé. Je prends place dans la voiture au cuir défoncé.

Nyan Nyan se précipite de l’autre côté pour ouvrir à son patron. Au lieu de monter, Mr Buckingham marmonne quelques mots en anglais, roule son longyi sous son ventre et s’éloigne.

Il va rejoindre l’homme au passeport. Sa femme se tient près de lui. Maintenant, je la découvre de face. Elle est d’ici. De loin, elle paraît la trentaine. Très belle dans sa tunique à revers écarlates. Elle porte des tongs. Plus confortables que mes escarpins trop petits. J’ai toujours été incapable d’acheter des chaussures à ma taille. Résultat, mes hallux valgus (communément appelés « oignons ») me font souffrir.

Resté accroché à la portière, Nyan Nyan se ventile avec une feuille de palmier. Je la lui emprunterais avec plaisir, j’étouffe dans ce tacot sans climatisation. Mon tailleur de lin me colle au dos et aux cuisses.

Mr Buckingham et ses amis bavardent. Ils se tournent vers moi à plusieurs reprises. De quoi peuvent-ils parler, sinon de moi ? Même au bout du monde, il se trouvera toujours quelqu’un pour me reprocher d’exister. Je me suis enfuie de Paris pour échapper à ceux qui jugent trop vite, trop sûrement, qui condamnent sans savoir, qui portent des jugements sur tout. J’ai envie de leur hurler qu’ils me fichent la paix !

Mr Buckingham se frotte à nouveau le bras gauche avec la main droite et se retire à reculons en s’inclinant plusieurs fois.

Il a eu la bonne idée de revenir avant que je n’éclate.

– Excusez-moi, un ami… dit-il en s’asseyant à mon côté droit.

Puis, il imite le bruit du baiser en direction de Nyan Nyan.

À ce signal, le chauffeur met le contact.

– We’ll first drop Miss d’Avila at the Strand.2

La Cadillac explose, hoquette et démarre.

– Ne soyez pas étonnée par l’état de la voiture. Ici, on achète les voitures au marché noir, très cher. Il faut compter environ 20 000 dollars pour en avoir une, et, encore, en très mauvais état… Celle-ci ne m’appartient pas. Je la loue à l’année avec Nyan Nyan.

– Du moment qu’elle roule…

Bien que nous ayons quitté les abords de l’aéroport, la voiture se hâte avec lenteur. La route est mal goudronnée ou en terre battue. La poussière, soulevée par notre passage, entre en bouffées par les vitres ouvertes. La lumière paraît poudroyante.

– La plupart des voitures sont japonaises… précise Mr Buckingham. Sous l’occupation britannique, jusqu’en 1948, elles étaient anglaises… Les Birmans s’habituent à tout. Maintenant, ils vivent sous la botte des militaires… Ça ne les change pas beaucoup, ils étaient déjà sous l’emprise de Bouddha.

– Leur dieu ?

– Bouddha n’est pas Dieu. C’est d’ailleurs son principal message ; il n’y a pas de dieu, chacun est créateur de sa vie.

« Chacun est créateur de sa vie. » Voilà une phrase que je devrai méditer.

– S’ils n’étaient pas bouddhistes, les Birmans se révolteraient. J’habite ici depuis que je suis né et je les comprends toujours aussi mal… laisse-t-il tomber en se frottant à nouveau le bras gauche avec la main droite. Certains Européens pensent qu’il faut boycotter le tourisme. Personnellement, je ne crois pas que ce soit une solution. Isoler un pays, c’est le couper de la vie… Les Birmans constituent un peuple magnifique ; vous verrez, vous aimerez les connaître. Vous êtes ici pour longtemps ?

– Je ne sais pas…

– Visa de tourisme ou de travail ?

– Pour un mois ou sans limitation ?

– On vous a bien renseignée. Le pays est truffé d’individus trop curieux…

La route est déserte, bordée d’arbres géants, noueux et tentaculaires, assommée sous le poids du soleil. Seules des pagodes de pierres brutes, trop dorées ou blanchies à la chaux, jalonnent le parcours. De temps à autre, on double un vélo, on dépasse un porteur d’eau, un paysan en maillot de corps, pioche à l’épaule, une femme, son enfant à califourchon sur la hanche. Un peu plus loin, une autre porte une cuvette en émail remplie d’oranges sur la tête. Ces femmes sont belles, très belles, vêtues à l’ancienne. Ondulant comme des lianes sous leur parapluie pour se protéger du soleil, elles semblent ne vouloir donner d’autre sens à la vie que leur vie.

Si j’avais su me contenter d’égrener les moments les uns après les autres sans rien chercher à maîtriser, j’aurais pu, moi aussi, trouver le bonheur. Je tire sur mon pantalon pour le décoller.

Mr Buckingham, qui m’observe à la dérobée, le remarque :

– Le longyi procure un agréable vent coulis quand on se déplace. Vous y viendrez.

Ça m’étonnerait, il faut avoir, comme ces femmes, un corps de sylphide pour le porter.

Dans une maison de thé, quatre planches et un toit en tôle ondulée, des hommes en longyi, assis sur des chaises de poupée autour de tables basses, bavardent, jouent aux dominos, boivent du thé et fument. Ils paraissent heureux ; pauvres, mais pas miséreux. De loin, ils me font de petits signes de bienvenue.

– Ils sont gentils, dis-je en agitant la main pour leur répondre.

– Leur gentillesse est d’autant plus surprenante que pour eux, tant que vous n’aurez pas fait de stage de novice dans un monastère bouddhiste, du moins, je suppose… ?

– Vous supposez juste…

– Vous ne serez pas un être humain.

Mr Buckingham a raison de remettre les pendules à l’heure du tropique du Cancer. Je n’étais pas très sûre d’être vivante, maintenant, je le sais, je ne suis pas même un être humain.

Une longue colonne de moines en robe rouge, bol à aumône en laque noire pressé contre leur poitrine, visage à l’abri derrière des éventails, traverse devant nous dans des claquements de tongs. Les rares paysans qui les croisent s’inclinent très bas sur leur passage.

Je me retourne vers la lunette arrière pour continuer de les voir :

– J’adore la couleur de leur robe. J’aimerais beaucoup en acheter une.

– Vous ne pourrez pas entrer dans les boutiques qui leur sont réservées. Chez vous, les moines sont respectés, ici, ils sont vénérés. Dès l’aube, ils mendient leur nourriture. À midi, leur quête alimentaire terminée, ils disparaissent dans leur monastère pour déjeuner. Après quoi, ils méditent.

Moi qui étais de toutes les soirées mondaines au point que de bonnes âmes m’avaient surnommée « La starlette des petits-fours », j’aimerais pouvoir faire comme eux, me couper de tout… « Une seule chose est nécessaire : la solitude. La grande solitude intérieure, aller en soi-même et ne rencontrer, durant des heures, personne. C’est à cela qu’il faut parvenir », écrit Rilke. Moi, je dis qu’il le faudrait.

Nous traversons un village de huttes sur pilotis, en bambou et toit de feuilles de palme. Devant une pagode, des femmes agitent des paniers pour inciter les passants à leur apporter des offrandes. À côté, les enfants tressent des guirlandes de fleurs en riant.

Mr Buckingham imite à nouveau le bruit du baiser pour commander à Nyan Nyan de s’arrêter. Il lui demande d’aller acheter des fleurs.

– Votre anglais me paraît très bon, dis-je.

– C’est ma langue paternelle. Ma mère, elle, était française… Mais je ne l’ai pas connue, dit-il en frottant, vigoureusement, son bras gauche avec sa main droite…

Souffre-t-il d’une maladie de la peau, comme moi qui ai somatisé après le coup de téléphone de Curie – mes mains se sont couvertes de petites taches blanches – ou a-t-il un tic ?

– Votre mère est morte en couches ?

– Elle a quitté mon père très peu de temps après ma naissance, un peu avant la mousson. Elle n’a pas supporté le pays, ni le climat ni mon père sans doute, et mes vagissements d’affamé encore moins.

Sans faire de la psychologie de supermarché, je crois qu’il faut chercher là l’explication de ses tics. Parfois, je me demande s’il ne vaudrait pas mieux être orphelin plutôt qu’avoir des mères comme les nôtres.

– Vous parlez birman, je suppose.

– Mes camarades de jeu étaient des indigènes.

– Pourriez-vous déchiffrer le mot que le douanier m’a glissé à l’aéroport ? dis-je en sortant le morceau de papier de mon passeport.

Mr Buckingham soulève ses lunettes pour lire :

– Mademoiselle la Française est très jolie, traduit-il. Il rechausse ses lunettes et se recule pour me regarder :

– C’est ma foi vrai. Savez-vous que ce douanier a pris des risques pour vous écrire ça ?

– Pourquoi ?

– « La Birmanie est un mets très séduisant qui empoisonne ceux qui la mangent ».

– Comment se fait-il que vous disiez toujours Birmanie, alors que c’est devenu le Myanmar ?

– Question de nostalgie… En échange de vos dollars, on a dû vous donner des fecs à l’aéroport ; c’est de la monnaie de singe. Vous ne pourrez rien en faire. Si vous le voulez, je vous les reprendrai au prix du marché noir. Je serais désolé que vous vous fassiez escroquer dès votre arrivée…

Pas plus que moi… Pour tourner définitivement la page, j’ai mis en vente mes 130 m2 adorés en duplex : « Comme une maison. Charme fou. Poutres apparentes, parquet, tommettes anciennes, cheminée, escalier chêne. Expo sud, balcon filant, 5e ét., asc. Imm bourgeois. À saisir », disait la petite annonce.

Rosine m’enverra l’argent dès qu’il sera vendu. En attendant, il faudra que je fasse avec rien ou pas grand-chose… C’est comme ça quand on part sur un coup de tête. Il faut assumer.

Nyan Nyan revient avec une brassée de jasmin qu’il accroche aux rétroviseurs extérieurs et intérieur de sa guimbarde.

– Les Birmans consultent les astrologues pour tout, reprend Mr Buckingham. Ils ne redoutent rien comme l’incertitude. Ils convoquent les moines à la naissance d’un enfant, pour l’ouverture d’une boutique, l’emménagement dans une maison. À leur contact, je suis devenu, moi aussi, très superstitieux. Ces fleurs ont pour mission de vous souhaiter bonne chance parmi nous.

– Merci… Je prête, moi aussi, une certaine valeur aux choses… Alors que je n’ai pas de bagages, j’ai emporté un fétiche encombrant : un shaker en argent…

Mr Buckingham opine du chef comme s’il comprenait.

Que peut-il comprendre, alors que je ne sais pas moi-même pourquoi j’ai emporté ce shaker ?

Il imite, à nouveau, le bruit du baiser. Nyan Nyan met le contact. La voiture pétarade et redémarre.

Une banderole rouge et or flotte en travers de la route. On peut y lire : « Welcome to the Golden Land »3. Tout l’indique, on arrive. Un boucan exotique le confirme.

La Cadillac se fait place dans le flot de la circulation. Nous traversons la rue des photocopieurs, la rue des mécaniciens, la rue des appareils photo, la rue des coiffeurs. À chaque rue sa spécialité, comme à Paris au Moyen Âge. S’affrontent, au grand dam de mes oreilles, les klaxons de camions, les sonnettes des cyclo-pousse, les invocations religieuses tonitruantes provenant du haut-parleur de camionnettes et de cars vrombissants, bondés de passagers accrochés en grappe aux portières, aux fenêtres, aux galeries pleines de baluchons incertains. Des courants de foule se croisent, se bousculent, s’accostent, mangent, mendient, sourient aussi. La sensualité et le charme de la campagne sont loin : Rangoon grouille, Rangoon brûle.

À la plupart des grands carrefours se dressent des panneaux en birman et en anglais – lettres rouges et blanches, énormes -, pas pour faciliter la circulation, des panneaux moralisateurs : « Seule la discipline conduira à la démocratie », « L’armée est là pour protéger le peuple de tout élément de trouble et de destruction ». Pourquoi pas « Le travail rend libre » des camps de travail nazis ?

Instinctivement, je tâte les 5 000 dollars cousus dans la doublure de ma veste. Ils sont toujours là. M’en débarrasser ne va pas être aussi simple que Jean-Paul Glossier me l’a fait croire à Paris. Je le sens. Il est resté très vague sur la situation politique du pays, il a surtout insisté sur la nécessité de me faire vacciner contre le tétanos, la polio, l’hépatite A et tutti quanti.

« Sans parler des amibes qui te guetteront sous chaque feuille de salade, a-t-il ajouté. En Birmanie, les moustiques sont classés “force trois” sur l’échelle des pompeurs de sang. – Les guides n’en parlent pas. – Pour ne pas te faire peur, mon enfant. »

Le fiancé de Rosine a surtout profité de ma naïveté.

Mr Buckingham s’adresse à Nyan Nyan en anglais.

– After dropping Miss d’Avilla at the Strand, we’ll pass at the Sofitel,4 dit-il en portant la voix. Il se tourne vers moi : Ici, Internet et fax sont interdits aux particuliers. Pour mon courrier, je suis obligé de passer par un des bureaux de cet hôtel français.

– Et si vous dérogez ?

– Quinze années d’emprisonnement…

La sueur se met à couler le long de mes tempes. J’ai accepté une mission trop forte pour moi et je vais, une fois de plus, donner raison à maman : « Tu ne seras jamais à la hauteur de tes ambitions, ma pauvre fille. »

La voiture bifurque. Nous sommes bloqués dans un embouteillage.

La carrosserie est brûlante, je ne peux pas même y accouder le bras, ni sortir la tête pour m’aérer ; les stands à l’air libre libèrent des remugles de vieux poissons séchés auxquels se mêle un tourbillon d’odeurs venu des ordures qui s’entassent sur les trottoirs. Rangoon est une ville dégénérée. Je ne risque pas de m’y aventurer à pied, seule, la nuit.

– Bizarrement, Rangoon est tracé au cordeau comme une ville romaine ; cinq avenues parallèles sont coupées à angle droit par des rues. Les avenues portent des noms, les rues des numéros. Pas moyen de s’y perdre.

Comment a-t-il fait pour capter ma pensée avec ce brouhaha ? Même à Paris, je me perds. En plus, je ne comprends rien à leur baragouin d’anglais. Tout à l’heure, Mr Buckingham a demandé le prix des fleurs à Nyan Nyan pour le rembourser ; ce dernier a répondu : « teuti ». C’est seulement quand je les ai vus échanger les billets que j’ai compris que Nyan Nyan avait dit : « thirty ».

Nous arrivons aux docks qui bordent l’Irrawaddy, le fleuve arrosant Rangoon. Là, s’élève le Strand, l’hôtel que m’a choisi Mr Buckingham. Il date de l’époque coloniale : façade victorienne à colonnes néo-grecques. Sa blancheur éclatante tranche d’une façon indécente avec la pauvreté ambiante.

Mr B. – Mr B. ça lui va bien et c’est plus rapide que Mr Buckingham – imite le bruit du baiser. Nyan Nyan ouvre ma porte, puis s’empare de ma valise. Un bonheur de ne pas lever le petit doigt quand on est épuisée de chaleur et de bruit.

Cinq marches basses et on pénètre dans le salon de l’hôtel vaste et lambrissé. Des lambeaux de nostalgie coloniale flottent dans l’air moite. Les ombres de Kipling, Maugham et Mountbatten semblent raser les murs.

L’hôtel est superbe, mais je me sens déplacée, pas dans mon élément. Les bouis-bouis me touchent plus ; au fond de moi, restent les traces d’une petite fille élevée dans un quartier populaire de Paris.

– Avez-vous quelque chose de prévu ce soir ? me demande Mr B. avec son accent British et son allure très distinguée.

– À vrai dire, je ne connais personne ici.

– Robert Masset, cet ami avec qui je parlais à l’aéroport, est un Français charmant, installé ici depuis plus de vingt ans, marié à une Birmane. Un homme généreux sous ses airs quelquefois exaltés. Je devais lui présenter Françoise Benoist, la jeune Française que j’attendais… Je me suis permis de lui parler de vous. En fait, Robert vous avait remarquée à Roissy.

Robert m’avait remarquée et j’avais remarqué Robert. Les sentiments comme les ressentiments sont toujours plus ou moins partagés. Un fluide qui passe entre les êtres, sans doute.

– Si vous n’êtes pas trop fatiguée, Robert serait enchanté de vous avoir à dîner, ce soir.

Un grand ventilateur à palmes, tournant comme un hélicoptère au plafond, fait voler une mèche de ses cheveux roux. Il est difficile de lui donner un âge : entre la trentaine et la cinquantaine, maigre avec des sourcils épais et une moustache rousse sous un nez trop long. Je le trouve so typically British avec ses allures démodées d’officier de l’armée des Indes qu’il me convainc d’accepter.

Heureux, il s’éponge le front :

– Je passerai vous prendre à 17 heures. Ici, la nuit tombe d’un coup et de bonne heure. Vous aimerez les nuits de Rangoon, longues et douces.

Enfin, seule.

D’un coup de pied, je balance mon escarpin, puis l’autre, au bout de la chambre ; ils atterrissent au pied du lit capuchonné d’une moustiquaire en voile, gigantesque dans cette chambre immense, un peu trop climatisée.

Dans ce pays, on doit mourir de chaleur ou de froid, je préfère avoir trop chaud. Je baisse la climatisation. Je découds la doublure de ma veste et je vais enfermer les 5 000 dollars dans le coffre de la chambre, renvoyant à plus tard le moyen de m’en débarrasser. J’ai bien mérité de m’offrir un peu de temps, rien qu’à moi.

Je fonce dans la salle de bains.

Ambiance 1900, éclairée a giorno. Des miroirs devant, derrière, sur tous les côtés. Il est impossible d’échapper à son image dans cette galerie des glaces.

Comme hypnotisée, je me regarde. Ce qui me contrarie, c’est de retrouver les traits de maman sur mon visage : œil cerné, chevelure rebelle, « le rimmel qui fout le camp »… Un jour, que j’étais allée lui rendre visite à l’hôpital, elle s’est mise en colère : « Comment peux-tu me faire ça ? Venir me voir sans être maquillée ? Tu t’es regardée dans une glace ? Tu as vu comme tu es laide ! »

A-t-elle été furieuse de la mauvaise image que je lui avais renvoyée d’elle-même ? Où a-t-elle seulement voulu me blesser ? Une autre fois, je devais avoir dix ans, je lui ai dit : « J’ai l’impression que tu ne m’aimes pas. – C’est vrai, je ne t’aime pas. » Ce jour-là, elle a planté un poignard dans mon cœur et il n’en est plus jamais ressorti.

Je lève le bras droit, c’est le gauche qui se dresse dans le miroir. Comment se faire une idée juste de soi, alors qu’on se voit à l’envers ? Finalement, on est toujours l’inverse de celle que les autres voient et qui n’est pas celle qu’on est vraiment au-dedans et que personne ne voit jamais et que tout le monde se fout de ne pas connaître. Comment le leur reprocher, on ne se connaît pas soi-même.

J’ouvre la douche. L’eau jaillit, brûlante, inonde mon visage, mes cheveux, ma nuque, elle coule le long de mon corps, enveloppe ma peau…

Ma poitrine, qui a toujours été ma fierté, me paraît moins bien, aujourd’hui. Je mouille mes doigts de salive, je les promène au bout de mes seins. Je tire sur les tétons, je les agace, je les énerve. Ils restent plats. Se caresser pour l’autre est excitant, se regarder faire est affligeant. La solitude fait des ravages. On peut vivre sans pénétration, mais pas sans un regard aimant.

Vêtue de probité candide dans le peignoir blanc mousseux de l’hôtel, je m’écroule en travers du lit, les bras en croix, les yeux tournés vers le plafond. Je laisse couler le temps… J’aimerais rester là des heures, comme lorsque j’étais petite et que la fièvre me clouait au lit. Je tombais malade pour que maman s’occupe de moi, j’aurais tellement voulu qu’elle s’assoie près de moi et qu’elle me prenne dans ses bras… « Votre souffrance est ce qui vous tient le mieux compagnie », disait ma psy. Pas facile de se couper de tout, d’effacer son ardoise d’un seul coup d’éponge… À la mort de papa, j’avais dix-huit ans, maman m’a fait convoquer par son notaire qui m’expliqua que je ferais bien de renoncer à la part de mon père. Refuser l’héritage de papa revenait à renier l’amour qu’il m’avait donné tout au long de sa vie. Mais j’ai accepté, espérant que, si je lui donnais tout, maman m’en serait reconnaissante. Ce fut une douleur pour rien. Une fois nantie, elle a disparu sans me laisser son adresse. Il a fallu qu’elle tombe malade pour que j’entende parler d’elle à nouveau.

Je pose ma main droite sur mes yeux et je murmure les premières phrases du Chémâ Israël que papa récitait avant d’aller se coucher pour remercier Dieu de lui avoir donné maman pour femme :

« Chémâ, Israël, Ado-naï Elo-hénou, Ado-naï Ehad,

Baroukh chem kévod malkhouto Wolam vaèd,

Veahavta ett Ado-naï Elo-heikha, bekhol levavkha

ouvkhol nafchekha ouvkhol méodékha. »5

Je crois que je pleure. Il faudrait que j’arrête de ressasser, j’ennuie tout le monde avec mes vieilles histoires, même moi.

Ma montre est restée à l’heure de Paris : il va être 12 h 30. Rosine quitte son bureau. Emmitouflée, pressée de trouver un restaurant pour déjeuner, elle marche dans les rues d’un pas rapide, elle a froid. Cette pensée me ravit. Comme quoi, je peux être mauvaise, moi aussi.

La lumière filtrée par les abat-jour est chaude et douce. Je commence à me réchauffer à l’intérieur. La vie nouvelle que je suis venue chercher est peut-être là, à portée de ma main. Elle a eu raison, la petite Indoue de l’aéroport de me redonner ma jolie montre avec son cadran orné d’un soleil et d’un seau. Je mets la pelle et le râteau qui indiquent les heures et les minutes à l’heure birmane.

17 heures.

La nuit est vraiment « tombée d’un coup » et elle est noire. Mr B. s’encadre dans la porte en tenue de soirée : un longyi à ramages d’or, flots de tissus cascadant sur ses tongs, une cravate noire et une chemise blanche impeccablement repassée. Le smoking du coin ?

– Pardonnez-moi, je ne suis pas habillée comme il le

faudrait. Je suis venue sans rien. Je n’ai que ce tailleur en lin.

– Je vous amènerai demain matin au Bogyoke Market6. Vous y trouverez tout ce qui se fait en Birmanie. À cette heure-ci, je crains qu’il ne soit fermé.

En route, Mr B. me parle de notre hôte.

– Il y a quelques années, Robert Masset a ouvert un cabinet d’architecte à Paris. Il travaillait avec le monde entier. Mais, n’étant jamais là, l’inévitable est arrivé, sa femme s’est habituée à ses absences répétées. Elle a demandé le divorce. Et, à cause de la loi des séries, il a perdu, en même temps, enfants, situation et beaucoup de son bonheur.

– Je connais. Ainsi, la loi des séries, que j’appelle « la loi de l’emmerdement maximum », a cours, ici aussi.

– Elle a cours partout, dit-il en riant. Ici, plus qu’ailleurs. Peut-être, à cause des superstitions…

– Quelquefois, on a l’impression que le sort s’acharne sur nous, comme si on était envoûté.

– Vous avez raison de dire « on a l’impression », car ce n’est qu’une illusion. Quand on a décidé que le hasard était contre nous, rien de plus facile que de comptabiliser les catastrophes qui nous arrivent.

– …

– Après quelques années d’errance, Robert Masset s’est échoué à Rangoon où il a commencé par fumer de l’opium, puis à ne plus faire que ça. Heureusement, il est tombé amoureux d’une Birmane qui l’a épousé et l’a aidé à se reconstruire.

– C’est utile une femme, parfois. Mr B. sourit :

– Aujourd’hui, Robert Masset est sans doute le numéro un des exportateurs du pays. C’est aussi un grand collectionneur de jades et d’ambres, de sculptures et des pièces anciennes. Grâce à une autorisation spéciale du gouvernement, il peut acheter ce qu’il veut où il veut, même dans les territoires interdits.

– Il est donc bien avec les autorités du pays.

– Ce n’est rien de le dire…

Pas inutile à savoir quand on a 5 000 dollars à remettre à une opposante au régime.

Nous arrivons. Dans la lumière des phares se devine un portail imposant qu’une volée de boys s’empresse d’ouvrir.

La voiture s’engage sur un chemin bordé d’arbres et de plantes géantes, fantomatiques. Surgit devant nous, triomphant de cette jungle, une villa coloniale, imposante, éclairée par des flambeaux.

Pourquoi ai-je accepté cette invitation ? Sous prétexte que j’ai perdu mes repères et que Mr B. s’exprime avec un charmant accent British, je le crois inoffensif. À Paris, jamais je ne serais allée chez des inconnus le premier soir. De toute façon, à Paris, personne n’aurait invité une inconnue chez lui le premier soir.

Des boys s’affairent autour de la voiture. Ils ouvrent les portières, nous escortent jusqu’au perron où ils nous prient d’attendre un moment, le temps d’aller prévenir notre hôte.

Nyan Nyan reste en retrait près de la voiture.

La pleine lune troue le ciel noir. Une brise légère fait tinter des clochettes. Soudain, tout me paraît suspect, la paranoïa de la femme seule en voyage me gagne. Mr B. est trop distingué pour être honnête. Je suis folle de l’avoir suivi les yeux fermés :

– … Puis-je vous poser une question indiscrète ?

– Churchill assurait : « Seules les réponses sont indiscrètes. »

– Qui est cette Françoise Benoist que vous attendiez à l’aéroport et qui n’est pas arrivée ?

– C’est une Française avec laquelle j’ai correspondu quelques mois… dit-il en avalant sa salive. J’avais passé une annonce dans un magazine. Je suis célibataire. Nous avons décidé de nous rencontrer. Je lui ai envoyé un billet. La suite, vous la connaissez.

Mr B. paraît sincère. Je me suis peut-être fait du cinéma.

– Vous n’avez jamais été marié ?

– … J’ai vécu cinq ans avec une jeune Birmane.

– Où est-elle ?

– Un matin, Fleur de Lune a cessé de me supporter. Il se frotte le bras gauche avec la main droite : « Quand le soleil s’éclipse, on en voit la grandeur. »7

– …

– … Et vous, vous avez été mariée ? ose-t-il, à mi-voix.

– Les contrats à durée indéterminée n’ont jamais été mon truc.

– Ça n’a jamais été le mien, non plus…

À cet instant, le boy revient.

Mr B. se déchausse pour pénétrer dans la maison, d’autres tongs sont déjà abandonnées deux par deux sur les marches en bois. Je l’imite.

La vaste véranda qui sert de hall, avec ses vitres cernées de baguettes en teck, est envahie de plantes et d’objets d’art étagés du sol au plafond. Sous mes pieds, la fraîcheur des dalles me fait frissonner.

Une voix rauque et un peu solennelle nous accueille :

– Soyez les bienvenus dans ma demeure.

Haut perchée sur les marches d’un escalier majestueux, comme pour dominer, la silhouette de Robert Masset se détache dans la pénombre. Vêtu d’un longyi tissé d’or, d’une veste de soie blanche à col officier, la tête couronnée d’une calotte assortie d’un nœud sur le côté, il descend vers nous. Grand, tout en bras et en jambes, la mâchoire carrée, un nez fort, la bouche bien dessinée, des dents éclatantes, des épaules imposantes, un homme robuste sur lequel on peut s’appuyer. Je l’avais mal regardé à l’aéroport.

Il s’incline sur ma main, donne l’accolade à Mr B.

Le salon dans lequel il nous invite à le suivre est éblouissant. La magnificence du lieu m’émerveille. J’éclate de rire. C’est peut-être bizarre, mais c’est comme ça, ce qui est beau me fait rire. Une décharge d’adrénaline qui doit m’électriser à la vue du beau, des ondes me traversent le corps, submergent mes sens. Dans la rue, à Paris, je peux suivre quelqu’un qui me plaît, rien que pour le plaisir des yeux. Le beau agit sur moi comme une drogue, j’ai besoin de ma dose chaque jour. À cette heure, je fais un effort désespéré pour cacher mes hoquets de joie.

– Je vous présente Lu Lu, claironne Robert Masset.

La femme de notre hôte vient d’entrer sans que je l’aie entendue venir. La poitrine plate, le corps svelte et menu pris dans un corsage en lamé or qui s’élargit en petits paniers au-dessus de son longyi, elle a les pommettes hautes, les yeux bridés, la bouche vermeille, le visage d’une blancheur lunaire. Elle doit aimer se sentir protégée ; lui, la sentir frêle à son côté. Ils se regardent intensément.

Leur goût du beau et leur complicité me donnent envie de leur parler des 5 000 dollars. Dès que j’en trouverai l’opportunité, je n’hésiterai pas.

Les mains tendues vers moi, Lu Lu s’approche. Je me sens aussi balourde que si j’avais débarqué habillée des pieds à la tête sur une plage de nudistes.

– D’être vêtue à l’Européenne me met mal à l’aise, lui dis-je en guise de salutations.

– Lu Lu possède une garde-robe réservée à nos amis de passage, précise Robert Masset – bizarre que ce soit lui qui me réponde. Que diriez-vous de passer une tenue du pays ?

Je suis mon hôtesse au premier étage. Elle me fait entrer dans une chambre somptueuse. D’un coup d’œil, je découvre les objets, les meubles, les tapis, les tentures lourdes. Tout a été choisi avec un goût exquis. Tant de beauté met mes sens en ébullition. Mon hôtesse se tourne vers moi :

– Mon nom est Khin Hlu Geetu, dit-elle dans un français mélodieux. Vous pouvez m’appeler Lu Lu. Ici, nous portons tous des diminutifs.

– Je vous croyais muette, dis-je, étonnée d’entendre le son de sa voix.

– Les hommes ont tellement besoin de sentir qu’ils sont forts et nous faibles, dit-elle en ouvrant les placards d’un dressing-room, vaste. Il faut leur laisser croire… ajoute-t-elle en riant.

J’en profite pour libérer mon trop-plein de joie en pouffant, moi aussi.

– Mais soyez persuadée que je ne suis pas une femme de harem, silencieuse et soumise, dit-elle d’un ton menaçant.

Sous des airs de femme effacée, elle cache un caractère déterminé qu’il ne faudrait pas s’amuser à chatouiller.

Des longyis pendent sur une file de cintres. Des corsages en piles, des tongs en bois, en caoutchouc, en velours sont disposées sur des présentoirs.

– Tout est à vous, choisissez, dit-elle d’un ton à nouveau suave.

– Faites-le pour moi, soyez gentille ; j’ignore tout de la mode de votre pays.

Lu Lu sélectionne quelques longyis qu’elle approche de mon visage pour juger de leur effet et se décide pour un bleu sombre, presque noir.

– C’est une tenue pa-o. La mienne est rakhine. Les Rakhines vivent sur le golfe du Bengale, à l’est, et les Pa-O dans le pays Shan. Combien de temps restez-vous ? demande-t-elle, ayant retrouvé son affabilité tout asiatique.

– Je ne sais pas encore…

– Vous ne pourrez plus nous quitter lorsque vous connaîtrez mieux notre pays.

– J’ai un visa d’un mois.

– Robert arrangera ça.

Elle sort de son armoire une veste indigo courte à col officier avec un surjet bleu fluo, ainsi qu’une serviette-éponge orange vif à carreaux noirs. Puis elle m’entraîne dans la salle de bains et m’y laisse :

– Appelez-moi quand vous en serez au turban, dit-elle en désignant la serviette-éponge.

Une collection de poupées en bois, nues et replètes, s’entasse en vrac dans un panier. Leur bouille ronde affiche un air réjoui.

J’ai toujours aimé les poupées. Je tiens ce goût de ma grand-mère qui confectionnait des poupées de chiffon aux allures de princesse. Elle leur inventait la vie dont elle rêvait, et moi, je rêvais avec elle. À cet instant, je me sens aussi petite fille qu’à l’époque bénie de ma grand-mère.

Alors que j’achève de m’habiller, Lu Lu passe la tête :

– Vous y êtes ?

Elle s’approche, ajuste mon longyi en fixant le nœud sur le côté :

– Les hommes portent le nœud devant, les femmes sur la hanche.

Elle drape la serviette-éponge orange vif autour de ma tête avec lenteur, avec sensualité même, en frôlant ma nuque. À ses gestes attentifs, je ressens le plaisir qu’elle éprouve. Après avoir tant souhaité diriger ma vie, voilà que je ne déteste pas me sentir une marionnette entre ses mains.

Lu Lu sort un mortier et une bûchette d’une armoire de toilette. Elle humecte l’extrémité du bâtonnet et l’écrase dans le fond du récipient jusqu’à obtenir une pâte jaune :

– C’est du tanaka ; un fard pour se protéger du soleil. Le soleil brûle tout, ici, même les peaux les plus brunes.

De ses doigts agiles et délicats, elle enduit mon front, l’arête de mon nez, mes joues. Cette pâte rafraîchissante sent bon.

– Pourriez-vous en mettre aussi sur mes mains ? Je voudrais ne plus voir ces taches blanches qui sont apparues depuis peu.

– Le mieux serait de consulter un médecin, dit-elle en les recouvrant de la pâte jaune. Qu’est-ce qui peut pousser une femme, jeune et belle, à venir seule en Birmanie ? Il faut avoir du cran ou beaucoup d’inconscience.

– Ou préférer fuir plutôt que prendre une décision.

Elle sourit et trace des volutes de tanaka sur mon visage avec un peigne.

– Vous pouvez vous regarder, dit Lu Lu.

Le miroir me renvoie une image de moi méconnaissable : un pan de la serviette-éponge tombe sur le côté, à l’opposé, l’autre se relève sur le dessus, seules quelques mèches de cheveux dépassent.

– Comment vous trouvez-vous ?

Les poupées, qui ne m’ont pas quittée de l’œil, semblent, maintenant, me toiser d’un air moqueur. Elles ont raison, je suis ridicule.

– Il faut que je m’habitue…

Assis dans un petit salon, Robert Masset et Mr B. bavardent, verre en main. Sont-ils amis ou leur relation est-elle plutôt professionnelle ? Ils semblent plongés au