Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions Glyphe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Un voyage dans le passé qui bouleverse le présent...

Après le décès de son père, Sylvia Gutmanster se lance à vélo dans un pèlerinage à travers la Pologne, sur les traces d’une enfance qu’elle veut ranimer. Mais ce qui est demeuré invisible doit peut-être le rester. Pour elle, le passé revient et se mêle au présent. Les personnages d’autrefois, réels ou mythiques, lui répondent comme dans un jeu de miroir. Au terme de ce voyage, la voix intérieure, qui hante Sylvia depuis toujours, trouvera-t-elle enfin la paix ?

Découvrez dès à présent le dernier roman d'Evelyne Dress et laissez-vous emporter dans le flot des souvenirs !

EXTRAIT

Parce que j’avais voulu croire que mon père serait toujours à mes côtés, je ne l’avais jamais questionné sur sa vie. Maintenant qu’il m’avait quittée, je m’apercevais que je ne savais presque rien de lui, à part qu’il était né à Garwolin, district de Lublin, à une soixantaine de kilomètres de Varsovie.

À la rédaction du journal, tout le monde m’avait prévenue : « Si tu veux retrouver ta parenté, tu ferais mieux de demander de l’aide à un généalogiste. » Je l’avais fait. Je m’étais adressée à l’un des plus réputés de la capitale, mais la mairie de Garwolin lui ayant répondu qu’elle n’avait trouvé aucune trace de la famille Gutmanster dans son district, il avait renoncé. Son manque de combativité m’avait forcée à partir moi-même à l’assaut de ma généalogie et, du même coup, à abandonner mon poste, avec le risque qu’un autre s’en empare. La télévision est un milieu impitoyable.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Evelyne Dress est actrice :

Et la Tendresse ? Bordel !, réalisatrice :

Pas d’Amour sans Amour, écrivain :

Pas d’Amour sans Amour,

La Maison de Petichet,

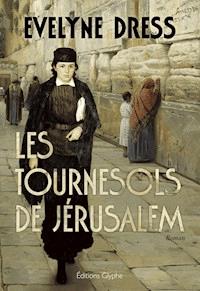

Les tournesols de Jérusalem (Prix des libraires de Normandie),

Le Rendez-vous de Rangoon. C'est sur les planches qu'elle a débuté sa carrière, avant d'enchaîner les rôles au cinéma et de se lancer dans l'écriture et la réalisation. Pour

Les Chemins de Garwolin, son cinquième roman, elle est partie du postulat qu’on ne sait rien de la vie de nos parents et qu’en disparaissant ils nous laissent démunis. Au lieu d’inventer une histoire à son héroïne, Evelyne Dress a choisi de lui donner la sienne et celle de ses ascendants.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 357

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lorsque tu ne sais où tu vas,regarde d’où tu viens.Proverbe africain

Tout homme qui ne se retourne pas sur son passéest un homme perdu.Proverbe indien

1

LA CHALEUR ÉTAIT ÉPROUVANTE. Mais je ne risquais pas de lâcher le guidon pour m’éponger le front, des voitures déglinguées filaient à toute allure sur la route défoncée. Quelle idée de parcourir la Pologne à bicyclette ! Pas de panique. On ne roule pas avec ses jambes, mais avec sa tête. Je n’avais pas besoin d’être sportive, j’étais motivée, ça suffisait.

Parce que j’avais voulu croire que mon père serait toujours à mes côtés, je ne l’avais jamais questionné sur sa vie. Maintenant qu’il m’avait quittée, je m’apercevais que je ne savais presque rien de lui, à part qu’il était né à Garwolin, district de Lublin, à une soixantaine de kilomètres de Varsovie.

À la rédaction du journal, tout le monde m’avait prévenue : « Si tu veux retrouver ta parenté, tu ferais mieux de demander de l’aide à un généalogiste. » Je l’avais fait. Je m’étais adressée à l’un des plus réputés de la capitale, mais la mairie de Garwolin lui ayant répondu qu’elle n’avait trouvé aucune trace de la famille Gutmanster dans son district, il avait renoncé. Son manque de combativité m’avait forcée à partir moi-même à l’assaut de ma généalogie et, du même coup, à abandonner mon poste, avec le risque qu’un autre s’en empare. La télévision est un milieu impitoyable.

Même si le trafic était dense, même si le temps était maussade, même si les villes portaient des noms qui semblaient avoir été tapés au hasard sur un clavier « Azerty », j’étais sur la terre de mes ancêtres paternels et, à cette heure, c’était le plus important.

La route commença à monter en lacets. Je me mis en danseuse et, poussant des petits cris pour me motiver, j’enfonçai de tout mon poids les pédales de mon vélo. Il n’existe pas de plus grand salut pour adoucir la tristesse que d’empoigner sa vie à bras le guidon et de l’épuiser à coups de pédales.

La traversée d’un tunnel me persuada que j’avais eu tort de choisir ce Kronan rouge pour son style rétro – un ancien modèle de l’armée suédoise qui ne pesait pas moins de vingt-trois kilos – un tank ! Même à vélo, on a besoin d’éclairage. À chaque voiture qui me dépassait, je me plaquais contre la paroi, puis, je roulais quelques mètres en profitant de ses phares et je récidivais avec la suivante. La sortie déboucha en haut d’une côte.

Je distinguai à peine le dénivelé, le brouillard avait gommé le paysage. Je décidai de m’enfoncer doucement dans la nappe de coton. Je devais rester attentive à la route, le moindre écart risquait de m’envoyer rejoindre mes ancêtres plus tôt que prévu.

En bas, je m’aperçus que je n’avais rencontré aucune pancarte. Avais-je raté la bifurcation vers le village paternel ? La brume se dissipait, je mis pied à terre.

Plantée sur le bord du chemin qui conduisait à un château, sorte de forteresse impressionnante avec ses tours et ses remparts, une petite borne en pierre indiquait « Garwolin : 10 km ». Une poussée d’adrénaline me remit en selle et, aidée par un vent arrière providentiel, je me propulsai dans un dernier « coup de cul ».

À peine étais-je arrivée dans la ville de mes aïeux que des torrents d’eau froide se déversèrent sur mes épaules nues. J’aime me mesurer aux éléments. J’offris mon visage à la pluie. Le tonnerre grondait, le vent fouettait les arbres. C’était un moment intense. Au loin, la première enseigne lumineuse de la rue principale indiquait un « café-tabac-librairie-épicerie-restaurant », le Wilga. Je fonçai.

La salle immense et bruyante portait les stigmates de la domination soviétique. Plafonds hauts, lumière blafarde, décor sale et cassé. Il aurait fallu faire brûler plusieurs stères de bois pour réchauffer l’atmosphère. J’ai juste eu envie de repartir. Une jeune blonde au sourire angélique ne m’en laissa pas le temps. Indifférente à mes états d’âme, elle m’entraîna près d’une fenêtre à petits carreaux et sans attendre me tendit la carte.

Par gestes, j’expliquai que je ne comprenais pas le polonais.

Du doigt, elle me désigna le menu que je me mis à étudier.

Depuis que j’avais eu le courage de quitter la maison familiale, j’avais couvert plus d’une douzaine de conflits, parcouru le monde pour me mettre en danger et éprouver le sentiment d’être libre, pour repousser mes limites, pourtant, il fallait se rendre à l’évidence, je n’en avais pas encore terminé avec mon adolescence. Trempée et ratatinée sur ma chaise, à me noyer de détresse dans un verre de vodka, j’aurais voulu parler à mon père, lui dire combien il me manquait et pleurer dans son cou. Seule ma voix intérieure me répondait : « Non, non, non ». Si j’avais dû l’écouter, celle-là, chaque fois qu’elle s’était exprimée, je n’aurais rien fait de toute ma vie ; elle disait « non » à tout ce que j’entreprenais, « non » à tout ce qui me faisait plaisir. Elle ne me disait jamais « oui ».

Autour de moi, les hommes, jeunes et vieux, semblaient sortis du même moule : yeux bleus, nez proéminent, bouche pulpeuse, mâchoire volontaire. Les femmes avaient des joues rondes et rouges, serrées dans un fichu bigarré, et l’ombre d’un fin duvet sous le nez. Je leur reconnaissais un air de ma famille paternelle. Si mon voisin de table n’avait pas porté une soutane, je l’aurais pris pour un Juif.

Les plats qui arrivèrent renforcèrent cette sensation inattendue de lien de parenté. Je retrouvai dans mon assiette toutes les saveurs de mon enfance : les foies de volaille hachés sautés aux oignons, accompagnés d’œufs mimosa que ma grand-mère, ma Bobé, appelait en yiddish : gehaktè leiber mit tsibaléss. Encore tièdes, ils avaient été faits à la minute, comme à la maison. La serveuse apporta des latkess1. Chez nous, on en mangeait chaque dimanche et c’est moi qui les cuisinais pour le bonheur de mon père. Ces latkess accompagnaient un klops. La spécialité de Bobé, le klops : de la viande hachée, bien malaxée à la main avec du pain mouillé, des oignons, des œufs, du sel et du poivre, qu’elle faisait cuire au four. Je goûtai celui-ci avec une certaine appréhension. Pas mal. Mais il lui manquait quelque chose. Du sel ? Du poivre ? Quoi donc ? La serveuse apporta un bocal de cornichons qu’elle posa devant moi en le faisant claquer sur la table. Une jubilation m’envahit. Mais, bon sang, mais c’est bien sûr ! Petite, je me délectais de croquer en même temps une tartine de chocolat et un cornichon. Ça dégoûtait toutes mes camarades. Moi, je traversais fièrement la cour de récréation, absolument indifférente à leurs moqueries. Mon goût pour les cornichons était mon « appellation d’origine contrôlée ! »

Emportée par cette évocation, je plongeai les doigts dans le bocal. Je mangeai avec gourmandise un cornichon, puis, un deuxième, un troisième, et sans honte, je les avalai jusqu’au dernier.

La serveuse comprit qu’elle pouvait apporter le Keiss Kuchen, un gâteau au fromage blanc très compact, qui tombe directement comme du plâtre sur l’estomac, mais auquel je n’ai jamais su résister. Les Anglais l’appellent cheese-cake, c’est très bon aussi, mais un peu trop léger à mon goût.

J’avais si bien célébré le retour à mes racines que je n’avais qu’une envie : dormir. Avec moult gestes et quelques mots empruntés à mon dictionnaire français-polonais, je demandai à la jeune blonde de m’indiquer un hôtel pour la nuit. Son menton pointé vers le haut signifia clairement qu’elle me proposait une chambre à l’étage. Je n’aurai donc pas à changer d’établissement. Je la suivis sans hésiter dans une suite de couloirs sombres.

La chambre sentait le renfermé. Dans un coin, une table bancale s’appuyait contre un petit lit collé au mur. Tout était dans l’ordre des choses ; j’étais dans mon élément et ce n’était pas ce misérable petit cafard d’Europe de l’Est, zigzaguant affolé sur le papier peint déchiré, qui me dissuaderait d’aller au bout de ma quête. En attendant, je m’écroulai sur le lit, ivre de sommeil.

Le lendemain, je descendis de bonne heure pour prendre le petit-déjeuner.

À part quelques hommes qui carburaient déjà à la vodka, droits comme des « i » devant le comptoir, le restaurant était désert. Je repris ma place de la veille, près de la fenêtre à petits carreaux. J’aime les habitudes, les rituels. Tant que je séjournerai dans cet endroit, je m’assiérai près de cette fenêtre.

Sur la table voisine se tenaient au garde-à-vous deux menus. Je les consultai par curiosité. Ils étaient différents : l’un, une cuisine régionale à base de pierogi farcis à la viande, au chou ou au fromage ; l’autre, une liste de plats yiddish, marqués d’une Étoile de David. La serveuse m’avait donc repérée et elle avait choisi d’autorité de me servir les spécialités juives de la maison. Sa perspicacité m’étonna. On me prend souvent pour une Italienne ou une Grecque, jamais pour une Juive. Du reste, je ne corresponds pas aux critères décrits par Sartre : « Nez courbe, oreilles décollées, lèvres épaisses. » Sauf… les pieds plats ! La serveuse s’était-elle aperçue que je souffrais d’un effondrement de la voûte plantaire ?

D’un pas énergique, elle vint me rejoindre. Je planquai mes pieds sous la table et tentai de lui expliquer que je voulais garder la chambre pour la semaine. Elle eut beau cracher une flopée de « szc », de « wys » et de « ska », je ne la compris pas. Heureusement, une sorte de complicité féminine nous vint en aide. Je crus saisir qu’elle s’appelait Bibiana. De mon côté, je fis tous mes efforts pour lui confier mes projets : interroger l’administration locale et les autochtones. À force de mimiques, elle sembla comprendre le sens de ma présence ici, et aussi mes interrogations à propos du château que j’avais aperçu la veille à l’entrée de la ville.

– Le château ? s’exclama-t-elle, étonnée, en posant le doigt sur le croquis que je venais d’en faire sur le coin d’une serviette. « Boum ! »

Je compris à ses onomatopées explosives, signes et gestes, qu’il avait dû être bombardé pendant la guerre et qu’il n’en restait rien.

1. Galettes de pommes de terre.

2

POUR MES ANNIVERSAIRES, j’ai toujours inventé des fêtes inédites : une fois, un rallye au bois de Vincennes avec en prime, pour le gagnant, un saut en parachute ; une autre, un méchoui dans le parc de la « Mer de Sable », à Ermenonville après l’heure de la fermeture. Comment fêter ce 1er août à Garwolin ?

Je demandai à Bibiana d’appeler un taxi pour me conduire au cmentarz2.

Il faisait beau. Dans l’immense cimetière Wojenny, je croisai des veuves chargées d’arrosoirs, des mères en pleurs devant de petites tombes, des hommes las déposant des fleurs. Partout des dalles décorées de croix et de fleurs. Aucune stèle debout portant des inscriptions hébraïques, aucun petit caillou pour témoigner de sa visite. Impossible de repérer le carré réservé aux Enfants d’Abraham. En désespoir de cause, je dessinai une Étoile de David à l’intention de mon chauffeur qui resta interdit comme s’il n’en avait jamais vu.

J’allai à la rencontre d’une jeune fille, venue avec ses parents se recueillir sur une tombe. Ses yeux restèrent vides aussi devant mon dessin, de même que ceux de ses parents. Ces Polonais auraient pu faire s’effondrer mes belles certitudes si je n’avais lu sur la carte d’identité de mon père : Samuel Gutmanster, né le 15 novembre 1914 à Garwolin.

Un flot de souvenirs m’envahit. Il était arrivé en 1921 à Paris avec ses parents et ses frères et sœurs : Simon, Rébecca, Anna, Sylvia. Il y avait aussi deux autres garçons dont je ne connaissais pas les prénoms, l’un parce que papa l’avait tué accidentellement en jouant avec lui étant petit et qu’il en avait gardé la culpabilité sa vie entière, l’autre parce qu’il était mort sur le trottoir d’avoir trop bu et qu’on avait eu honte de lui. Pendant la guerre, l’indiscrétion malveillante de la concierge avait envoyé mon grand-père Yankiel et Paulette, sa petite-fille de sept ans, à la chambre à gaz. La famille habitait au 228 de la rue Saint-Denis. En visite chez sa voisine de palier, Bobé avait été épargnée, mais elle avait assisté, derrière la porte, au départ des siens, sûre qu’elle ne les reverrait jamais. Comment avait-elle vécu ses remords, ses souffrances, ses désillusions, Bobé ? Je savais qu’après la guerre elle avait réussi à réintégrer son appartement après en avoir chassé la concierge. Quand elle n’était pas dans sa cuisine, elle allait s’asseoir, sa jupe tombant sur ses bottines, dans le square de la Gaîté-Lyrique où elle retrouvait d’autres Juives. Un sac en plastique plein de petits gâteaux sur les genoux, elle attendait. À force de ne rien voir venir, un soir, elle s’était éteinte. Malgré les années, je me souviens encore du chagrin qui m’avait envahie en voyant mon papa pleurer.

J’avais fait le tour du cimetière de Garwolin. Aucune trace de la famille Gutmanster. J’étais venue jusqu’ici pour rien. Soudain, je me sentis glacée à l’intérieur. Le temps aussi se refroidissait. J’indiquai au chauffeur de taxi de me ramener au Wilga.

Garwolin était mort en ce samedi. Il me fallait attendre le lundi pour entreprendre mon enquête auprès de l’administration locale. Comment tuer le temps ? Pour ne pas charger mon sac à dos, je n’avais emporté qu’un livre : Le Prophète de Khalil Gibran. Depuis que le hasard me l’avait offert, il ne me quittait plus. J’avais eu envie de le lire, un été, en Espagne. Un peu avant midi, j’étais entrée dans la seule librairie de Sanlúcar de Barrameda. J’avais flâné parmi les quelques auteurs français, américains et allemands, poussiéreux parce que personne ne les regardait jamais, feuilletant un ouvrage, puis un autre. Derrière moi, la vendeuse s’impatientait, c’était l’heure de sa pause déjeuner. Pour ne pas l’agacer, j’avais attrapé une brochure au petit bonheur la chance et l’avais posée illico sur la caisse : Le Prophète en français ! Cette coïncidence m’avait confondue et me surprend encore.

Il trônait sur la table de nuit, mais j’avais la tête dans mes pieds. Je marchai de long en large, yeux baissés : « … C’est très intelligent les pieds, Ils vous emmènent très loin, Quand vous voulez aller très loin, Et puis quand vous ne voulez pas sortir, Ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent… »3 Les miens me décevaient, avec leurs gros orteils tournés vers l’extérieur. Je les envoyai pédaler.

La lande ondulait à perte de vue de chaque côté de la route. De temps à autre, un rayon de soleil perçait la couche opaque de brouillard, puis disparaissait et l’horizon s’assombrissait de nouveau. Je ne rencontrai ni chat ni voiture.

À une heure de Garwolin, je m’arrêtai à la hauteur de la borne en pierre que j’avais repérée la veille. Malgré les éclairs, qui, par intermittence, illuminaient l’espace, la forteresse restait invisible derrière la brume. M’offrant au vent, je pris le temps d’observer l’étendue immense. « La solitude est une tempête de silence qui arrache toutes nos branches mortes. »4 J’avais, rarement, connu un tel moment de plénitude, le sentiment d’être née pour vivre cet instant. Une voix, soudain, me dérangea.

Un papi à vélo s’était arrêté devant mon Kronan rouge, et marmonnait en polonais. J’en déduisis qu’il voulait me montrer sa bécane, les pneus étaient à plat, la chaîne et le dérailleur complètement rouillés, le cadre poussiéreux, à se demander comment il avait pu arriver jusqu’à cet endroit. Sans chercher à le comprendre, je restai tournée vers le paysage. Un nouvel éclair déchira le ciel et le château surgit !

Abandonnant vélo et papi, je traversai la route. Ma voix intérieure se mit à tambouriner : « Non, non, non ». Ce n’était vraiment pas le moment !

Les premières gouttes de pluie se transformèrent en trombe. L’eau rendait les cailloux glissants, le vent giflait mes joues, je frissonnais. L’idée qu’une bourrasque pourrait m’emporter me traversa : « Sylvia, la fille de son père, a disparu dans les airs. » Le sol était une véritable pataugeoire, il m’aurait fallu des bottes en caoutchouc pour affronter la gadoue. Mais rien n’aurait pu m’arrêter.

Le dimanche, du temps que j’étais petite fille, papa m’emmenait au château de Versailles. Il était de ces Juifs soucieux de se fondre dans leur patrie d’adoption. Il me racontait tout ce qu’il avait appris sur la résidence des rois de France et il m’en est resté un goût pour les vieilles pierres.

J’arrivai, trempée, à bout de souffle, devant la hautemuraille flanquée de quatre tours d’angle. Un pont, gardé par des statues antiques qui brandissaient des lances d’une main, des flambeaux éteints de l’autre, enjambait un fossé large et profond. Le contraste entre la forteresse médiévale et les statues grecques bousculait l’enseignement paternel. Ma curiosité s’aiguisait.

La herse était baissée. Impossible de passer. De l’autre côté de la grille, dans la cour rectangulaire, un chien guettait. Il commença à grogner en retroussant les babines. J’ai peur des chiens et celui-là me terrifiait. À quelques mètres sur la droite, un autre pont semblait aussi donner accès au bastion. Les jambes lourdes, je me forçai à repartir.

Dans une arrière-cour, des écuries désaffectées, abritant des attelages disloqués, témoignaient du faste qu’avait dû connaître le château. Les planches qui barraient ses portes et ses fenêtres ne devaient plus emprisonner que des souvenirs. La cour était sombre, le ciel paraissait de plus en plus bas et il pleuvait toujours.

Un coup d’œil au travers de la vitre cassée d’une porte me laissa entrevoir, en contrebas de trois marches, une salle voûtée, sorte de réfectoire où s’alignaient des bancs et des tables en bois rustiques.

Un coup d’épaule et j’entrai.

Une odeur de vieille cuisine flottait. La vaisselle n’avait pas été débarrassée et sur les toiles cirées, lacérées de coups de couteau, s’éparpillaient des miettes de pain.

– Il y a quelqu’un ?

Un aboiement me répondit. Paralysée, j’attendais le pire. Mais le chien ne se montra pas et je repris ma visite. Sur un des murs, pendait un téléphone entouré de numéros et de messages incompréhensibles pour moi.

Je sortis du réfectoire.

Je traversai une galerie balayée par les vents et me trouvai devant une immense porte en chêne. Il me fallut les deux mains pour actionner la clenche. Une odeur de moisi s’échappa d’une gigantesque salle délabrée, au parquet Versailles défoncé. Ne manquaient au plafond à caissons que les imposants lustres en cristal sous lesquels des jeunes filles avaient dû tournoyer autrefois dans leurs robes à crinoline. S’alignaient contre les murs des chaises dépaillées. Des femmes et des hommes s’y étaient assis, sans doute, pour rire, pleurer, flirter, danser, fumer, écouter de la musique, jouer aux cartes.

Je longeai les lambris ruinés. Sur les murs, les fresques, qui avaient dû représenter des scènes de chasse ou des paysages, disparaissaient sous les moisissures. J’ai horreur des choses qui se dégradent, autant les sentiments que les objets, je me suis toujours éclipsée avant la fin. Comme maman, sans doute : un soir, elle avait déserté notre maison et n’était plus jamais revenue. C’est mon père qui m’avait vue grandir.

Le vieux parquet en bois couinait à chacun de mes pas et soudain, alors que mon pied appuyait sur une lame disjointe, un déclic retentit et dans un lent grincement s’ouvrit une porte dissimulée dans le mur. Semblable à celui du Poudlard de Harry Potter, un escalier de pierre montait en colimaçon vers les étages. La curiosité est un vilain défaut ; c’est le mien !

En haut des marches, s’étendait, interminable, un couloir sombre sur lequel s’ouvrait une série de portes comme dans un hôtel. Je collai mon oreille à la première. Aucun bruit. Trois coups. Pas de réponse. Je me sentis autorisée à pousser la porte.

Stupéfaite, je découvris une société qui s’agitait, je reculai d’un bond :

– Je suis vraiment désolée, balbutiai-je, je ne pensais pas que le château était habité.

Personne ne me regarda.

– Bonsoir, insistai-je sans bouger. Pas de réponse.

À demi couchés sur le lit, deux enfants en tablier gris lisaient à la lueur d’une lampe vacillante, tandis qu’assis autour d’une table, cinq adultes fumaient en tirant l’aiguille. Je reconnus l’image familière d’un atelier de couture. Les façonniers portaient des vêtements aussi démodés que ceux de mes grands-parents sur la photo qui trônait sur la cheminée de notre salon : on y voyait mon grand-père vêtu d’un costume trois-pièces, bien coupé, qu’il avait sans doute confectionné lui-même puisqu’il était tailleur sur mesure. Il paraissait sévère derrière sa moustache. Bobé, à son bras, ne souriait pas non plus. Ce qui me plaisait chez elle, c’était sa bouche en biais qui lui donnait un charme si singulier.

Le plus vieux des hommes se leva pour inspecter le travail d’un adolescent chétif qui finissait de coudre une veste. L’ouvrage ne lui plaisait sans doute pas, car il se mit en colère et donna plusieurs coups de ciseaux dans le vêtement. Le jeune garçon – quatorze ans environ, les cheveux roux – éclata en sanglots.

Je faillis me précipiter vers lui pour le consoler, mais une grosse femme, lâchant son aiguille, me devança. L’adolescent se blottit dans ses bras. Une cloche retentit. Adultes et enfants bondirent de leurs chaises et, au même moment, toutes les portes du couloir s’ouvrirent, libérant une horde d’hommes, de femmes et d’enfants. Le château était-il une sorte de shtetl dont chaque porte dissimulait un atelier et une famille ? Les uns étaient en bras de chemise, les autres, quittant leurs sabots, les échangeaient contre des chaussures dans le couloir, d’autres encore retiraient leur blouse. Tous se précipitèrent dans l’escalier. L’adolescent aux cheveux roux, calmé, sortit en hâte. Personne ne se soucia de moi, jesuivis le mouvement.

Nous nous retrouvâmes au réfectoire dans un brouhaha et une cacophonie à s’empêcher de penser, comme si la cloche avait donné le signal d’une récréation. En un tournemain, tout fut nettoyé et la vaisselle redéployée. Les femmes sortirent quelques plats d’un garde-manger communautaire et les posèrent sur de larges fourneaux. Les hommes et les enfants s’installèrent autour des tables : chaque famille avait sa place, sa vaisselle, ses couverts. Je décidai d’aller m’asseoir.

Tout le monde bavardait en yiddish. Bobé utilisait cette langue pour s’entretenir avec mon père et j’en connaissais quelques mots, les plus fréquents : kourvè, pour parler de ma mère, une pute ; grèbsen, un baratineur ; shmock, un imbécile ; schnorrer, un mendiant, meshigge, un fou. Un mensch était un homme, un vrai. On travaillait dans les shmatèsse, des tissus de mauvaise qualité, et on essayait de trouver des mètsièsse, de bonnes affaires, et souvent, on avait des tsouriss, des soucis, mais quelquefois, on était heureux Mazel Tov ! D’autres fois, Bobé se prenait la tête dans les mains et s’écriait : Oï Veï !!! Ce qui voulait dire : Oï, Oï, Oï !!!

Même si je ne pouvais pas prendre part aux conversations – et tant mieux –, j’étais contente de partager un moment qui avait le goût de mon enfance. Ce qui me bouleversait surtout, c’était le fait d’arriver à saisir le sens général de ce qui se disait. Il était beaucoup question de quête de ses racines, de désir de se rattacher à une culture et du besoin d’amorcer un retour vers son histoire. Nous étions samedi et pourtant tout le monde avait travaillé au mépris de la Loi : « Le septième jour est un shabbat pour l’Éternel ton Dieu, tu n’y feras aucun travail. »

La grosse femme avait posé une marmite sur la table et soulevé le couvercle. L’odeur qui s’en dégagea me fit oublier dans l’instant mes interrogations et me rappela que je mourais de faim. J’attrapai le couvert qui restait au milieu de la table. À la maison, aussi, un couvert supplémentaire était toujours mis. C’était peut-être parce que papa espérait voir maman revenir prendre sa place. Même s’il ne se confiait pas, je savais que son souvenir le hantait. Parfois, il levait ses yeux humides au plafond.

La cuisinière faisant le service m’oublia. Cette indifférence commençait à m’exaspérer. Je remplis mon assiette, moi-même. Personne ne protesta.

Je savourais chaque bouchée de la choucroute à la graisse d’oie. Bobé y aurait ajouté de la crème fraîche pour adoucir un peu l’amertume du chou, ce n’était pas le moment d’en réclamer. Après la choucroute, on eut droit à de la choucroute, en dessert cette fois, saupoudrée de sucre et de cannelle. J’aurais pu en avaler une soupière !

Il régnait dans le réfectoire une atmosphère chaleureuse. Quand l’ampoule qui pendait du plafond éclata, ce fut un rire général. On alla chercher des bougies et quelqu’un alluma un feu dans la cheminée. Ça aussi, c’était interdit : « Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. » Peut-être étaient-ils comme moi, traditionalistes sans être pratiquants ? Le vent, qui se glissait par les interstices des fenêtres, souffla sur les flammes. Il eût été dommage de se priver de ce spectacle, même, pour observer un commandement de l’Éternel.

En fin de repas, un sachet de thé circula de table en table. Chacun le fit infuser, une fraction de seconde, dans son verre d’eau chaude, si bien qu’on but de l’eau chaude. À la maison, Bobé en buvait plusieurs fois par jour, très clair, avec une rondelle de citron. Jamais dans une tasse comme les Anglais, toujours dans un verre, comme les Polonais.

Ma grand-mère avait gardé le souvenir de sa Pologne natale. Je l’entendais parfois évoquer le quartier où elle avait habité étant petite, ou bien la rue où elle avait vécu jeune mariée. Elle y avait acheté plusieurs appartements pour héberger tous les membres de sa famille. Cette maison existait-elle toujours ?

Une pétarade signala qu’une moto venait de s’arrêter. Les conversations cessèrent et les regards se tournèrent vers la porte.

Apparut sur le seuil, un personnage frêle, la soixantaine fatiguée. L’assemblée se leva d’un seul mouvement : « Merci à vous, Shloyme Zanvl Rappoport d’être venu. » Il serra toutes les mains qui se tendirent. Sa figure était sympathique, malgré un regard enfoncé sous des sourcils qui se rejoignaient au milieu du nez. Ses cheveux d’une blancheur de lait et sa barbichette taillée en pointe lui donnaient un air honnête. Il était accompagné du chien !

Après les salutations d’usage, les échanges s’engagèrent, à la fois enjoués et empreints de respect. Le chien vint me renifler les pieds. Comme il grognait, l’homme à la barbichette lui ordonna de rester tranquille et vint lui caresser la tête. Le monstre se calma. Reconnaissante, je remerciai l’homme d’un sourire. Il s’éloigna et le chien le suivit.

On commençait à organiser les bancs autour de la cheminée. Certains rapportaient de l’extérieur des réserves de toutes sortes : sucre, pains, confitures, viande, farine pour en remplir le garde-manger communautaire. D’autres charriaient des stocks de bois et de charbons, des sacs de pommes de terre, ou bien déballaient des cartons de chaussures et de médicaments. Étonnée, j’allai à la fenêtre voir comment ce Shloyme « quelque chose » avait pu transbahuter toute cette marchandise sur sa moto. Entre les planches, les angles morts et la nuit, je ne pus distinguer qu’un vieux side-car. Il semblait impossible que l’habitacle passager ait pu contenir autant de provisions.

Dans le réfectoire, tous les regards étaient concentrés. Shloyme avait ouvert l’un des placards qui tapissaient le mur du fond jusqu’à la voûte, mettant au jour une bibliothèque gigantesque. Perché sur une chaise, il murmura en yiddish: « Où est-il donc ? » Il finit par attraper un ouvrage et, avec le respect d’un rabbin sortant la Torah du tabernacle, il le montra, triomphant, à l’assemblée. Il y eut un soupir de soulagement. Tout le monde s’assit. Je pris place, moi, aussi. Le chien s’installa à mes pieds.

Le jeune aux cheveux roux vint s’asseoir sur mes genoux. Un peu surprise, mais heureuse qu’il m’ait adoptée, je le serrai dans mes bras. Je me suis toujours sentie une parenté avec les enfants à la crinière flamboyante, stigmatisés par les autres, à cause de leur différence.

Monsieur Rappoport commença sa lecture :

« Khanan aime Léa, la fille de Sender, un riche commerçant de Brinitz. Destinés au mariage, depuis avant leur naissance par leurs pères respectifs, Khanan et Léa voient la promesse rompue par Sender qui, finalement, préfère donner sa fille au riche Ménaché. »

Incroyable ! Le Dibbouk ! Bobé m’avait souvent conté cette histoire, signée Shalom An-Ski.

« Foudroyé par le chagrin, Khanan meurt et revient sous forme de Dibbouk habiter le corps de sa bien-aimée. »

Le jeune rouquin paraissait ému.

De temps en temps, Monsieur Shloyme Rappoport levait les yeux pour souligner les effets de sa voix grave, puis reprenait sa lecture :

« Les tsadikim s’efforcent d’expulser l’esprit qui hante la jeune fille, mais leurs démarches restent vaines. Léa, fidèle à Khanan, ne peut supporter d’être séparée de lui et va le rejoindre entre deux mondes. »

Les applaudissements éclatèrent. Le chien redressa le museau, étira paresseusement ses pattes arrière. Le jeune garçon se leva, lui donna une petite tape amicale et m’abandonna à un tête à tête menaçant.

La communauté parlait bas, avec gravité. Un débat semblait s’être instauré : pour les uns, le Dibbouk était une âme errante qui entrait en possession du corps d’un vivant parce qu’il avait été victime d’une injustice et ne pourrait trouver la paix tant qu’il n’aurait pas obtenu réparation ; pour les autres le Dibbouk était une âme damnée, obligée d’expier ses péchés avant de pouvoir quitter ce monde. Monsieur Rappoport écoutait avec attention. Quelqu’un se tourna vers lui :

– Qu’avez-vous voulu dire, au juste, en écrivant Le Dibbouk ?

Quoi ? Shloyme Zanvl Rappoport était l’auteur du Dibbouk !? Shalom An-Ski serait un nom d’emprunt !? Mon cœur explosa. J’aurais voulu courir chez ma grand-mère : « Bobé ! Bobé ! Devine qui j’ai rencontré ? »

– Au début, répondit Shalom An-Ski, j’étais surtout attaché à montrer l’amour de Khanan pour Léa. Et puis, j’ai assisté à vos séances de coupage de cheveux en quatre, aussi bien en Russie qu’en Pologne, et vous m’avez aidé à comprendre ce que j’avais écrit. Léa et Khanan ont été promis par leurs pères avant leur naissance. Or, personne n’avait le droit de les promettre puisqu’ils n’avaient pas encore l’usage de la parole. De même, personne n’aurait pu parler à leur place, après leur mort…

Les auditeurs approuvèrent : « C’est juste ! C’est vrai ! »

– À l’image de Khanan, reprit Monsieur Shloyme, l’esprit de ceux qui ont été spoliés de leurs mots revient hanter nos mémoires de vivants. Nous avons tous notre Dibbouk.

La thèse de ce Shalom An-Ski était déconcertante, mais passionnante. Je pensais à ma petite voix intérieure qui disait toujours « non ». Ni les psys, ni les magnétiseurs, ni les chamans, pas plus les guérisseurs que les passeurs de feu, encore moins le rabbin que j’étais allée consulter, n’avaient réussi à percer son mystère. Et si elle était mon Dibbouk ? Parfois, j’avais l’impression d’être deux dans mon corps. Mais qui aurait eu envie de chercher le repos dans ma personne, alors que je suis incapable de le trouver moi-même ? Il y avait bien ma tante Sylvia dont on m’avait donné le prénom pour honorer sa mémoire. Étaient-ce ses cris de révolte qui montaient en moi, ceux qu’elle avait poussés dans les flammes d’Auschwitz : « Non, Non, Non ! » J’étais bouleversée.

Monsieur Rappoport annonça qu’il devait rentrer chez lui, à Otwock, parce qu’il avait de la route à faire, au moins une quarantaine de kilomètres.

On le raccompagna jusqu’à la porte, puis quelques hommes sortirent leurs instruments de musique et se mirent à jouer de la musique klezmer, cette musique qui passe de la joie au désespoir, de la piété à la révolte, du recueillement à l’ivresse. Les murs et les livres semblaient vouloir danser, eux, aussi.

Prise par l’ambiance, je commençai à m’agiter en rythme. D’habitude, lorsque je me risque à faire une exhibition, tout le monde me fait place et me regarde. Là, je ne retins l’attention de personne. Comme si je n’existais pas. L’adolescent aux cheveux roux me heurta sans s’excuser. Quand je m’accrochai à lui pour ne pas tomber, il ne fit pas un geste. Je cherchai mon poudrier au fond de mon sac et vérifiai mon image dans le miroir. Je n’étais pas un fantôme !

Le chien, soudain, était de nouveau devant moi, les babines retroussées. Ma respiration se bloqua. Pour lui, j’étais une réalité. Quelqu’un lui apporta une assiette pleine de restes. J’en profitai pour détaler. Sans me retourner, je traversai les salles délabrées à toute allure.

Dehors, la lumière n’avait pas encore baissé ; il était moins tard qu’il ne m’avait semblé dans le château, mais il ne pleuvait plus. Je dévalai la pente.

Je retrouvai le papi comme je l’avais laissé. Il continuait son monologue, admirant la selle extra-large, les freins à disque, le garde-boue en acier de la même couleur que le cadre, le dérailleur à 3 moyeux, les manettes, les pédales à clip de mon vélo. Je lui répondis gentiment par un sourire. J’étais ailleurs, encore imprégnée des sensations que je venais d’éprouver. Je tournai la tête : le château avait disparu derrière les nuages.

2. Cimetière.

3.Dans ma maison, dans Paroles de Jacques Prévert.

4.Le Prophète de Khalil Gibran.

3

DIMANCHE, je m’éveillai de bonne heure.

Le soleil brillait, enfin. Il n’y avait que cela qui comptait. Je suis une fille du mois d’août ! Je commençai par prendre mon café sur un bout de terrasse devant l’hôtel. C’était l’heure de la messe. Les Polonais, dans leurs plus beaux habits, se dirigeaient en nombre vers l’église. Bien que je ne sois pas pratiquante, j’aime fréquenter les lieux de culte. Tous sans exception, autant l’église que la synagogue, le temple bouddhiste que la mosquée. Lorsque je vais à l’église, je n’oublie jamais de mettre un cierge à Saint-Michel, l’ange qui conduisit Moïse dans le désert pour lui donner les Tables de la Loi et qui a guidé Jeanne d’Arc pour bouter les Anglais hors de France. Jeanne d’Arc est mon idole, avec Don Quichotte.

Comme je n’avais pas grand-chose à faire, je décidai de me joindre au cortège des paroissiens.

Le curé était un homme de taille moyenne qui servait la messe avec beaucoup d’humilité et portait une aube blanche serrée par un cordon à la taille. Il exerçait son ministère en polonais, je ne pouvais donc pas y participer. Pourtant, je connaissais le « Notre Père » par cœur, depuis que j’étais petite, sans avoir eu besoin de l’apprendre. Il flottait dans l’air ambiant de la France. Je l’avais absorbé, parce que les enfants sont des buvards.

Il me suffisait d’observer les fidèles pour savoir, à leur façon de se signer, où ils en étaient : au début de l’office, avant l’écoute de l’Évangile, au moment de la bénédiction. Plus je regardais le curé, plus je lui trouvais une ressemblance avec mon père. Il devait avoir la soixantaine, peut-être davantage. C’était lui que j’avais pris pour un Juif dans le restaurant de Bibiana. Il me sembla que si je pouvais lui parler, il accepterait de me renseigner. Les fidèles se serrèrent la main en se souhaitant la Paix du Seigneur (un moment que j’adore), puis ils quittèrent l’église.

Je traînai un moment dans la nef, cherchant sans succès un Saint-Michel, attendant surtout un coup de pouce de la Providence, qui aurait fait revenir le curé dans l’église. Après beaucoup d’hésitations et, ayant renoncé à toute intervention divine, je me décidai à franchir la porte de la sacristie.

La pièce minuscule sentait la cire et l’encens. Elle était encombrée de meubles renfermant les objets nécessaires au culte, et je n’eus que le choix de rester sur le pas de la porte.

Debout de dos, face à un miroir, le curé fixait mon reflet, tout en tentant d’ajuster la plaquette en celluloïd blanc sous son col romain noir. Sans se retourner, il me confia en anglais, comme si nous étions de vieilles connaissances, sa difficulté à la replacer :

– Ça ne marche pas.

Il recommença, après l’avoir retournée :

– Il y a quelque chose qui cloche.

N’arrivant toujours pas à faire glisser le faux col, il fit une troisième tentative :

– Ah, voilà ! Cette fois, j’ai réussi, dit-il en riant. Il se tourna vers moi :

– Que puis-je faire pour vous aider ?

– Pardonnez-moi de ne pas vous appeler « Mon père ».

– Ne vous embarrassez pas avec ça.

– Le mien est mort en juin, à Paris. Il était né ici. Je suis venue en pèlerinage. Hier, je suis allée au cimetière, mais je n’ai trouvé aucune tombe…

– Juive, coupa-t-il.

Sont-ils nés avec un gène détecteur de Juifs, dans cette partie du monde ou bien dois-je, une bonne fois pour toutes, admettre que j’ai l’air de ce que je suis ?

– Le cimetière juif de Garwolin est à Sulbiny, continua-t-il.

– C’est loin ?

– 4 kilomètres.

– Pouvez-vous me dire comment m’y rendre à vélo ?

– Je vais vous y accompagner. J’ai aussi un vélo.

Dans certaines circonstances, la solitude est pesante ; sa proposition fut la bienvenue.

À la sortie de l’église, le curé, regardant le ciel, pesta contre cet été qui ne voulait pas se tenir au beau fixe et conseilla de ne pas perdre de temps.

Notre duo – moi, en tenue légère sur mon vélo rouge, lui en soutane sur son bicloune – devait être cocasse, car des badauds se retournèrent sur notre passage. Nous continuâmes, sans nous soucier de l’impression que nous produisions, pédalant de concert, comme de vieux complices.

En moins d’une demi-heure, nous arrivâmes à Sulbiny.

Seule, je n’aurais jamais pu dénicher le cimetière. C’était un terrain vague, sans clôture ni barrière, au milieu d’une forêt. Une véritable décharge sauvage, envahie par la végétation, les ordures ménagères, des bouteilles brisées et autres objets, même une baignoire, comme si le chaos s’y était abattu. Des empreintes de semelles dénonçaient que les tombes avaient été saccagées à coups de pied, les stèles renversées, brisées, vandalisées par des jets de pierres, profanées par des croix gammées et des inscriptions en allemand : « Juden, raus ! »5 Un sentiment de dégoût me traversa.

– La Pologne devrait toujours se souvenir que, pendant des siècles, les Juifs ont fait partie intégrante de son histoire, murmura mon guide.

Son émotion était perceptible. Il se signa et nous reprîmes notre errance, en silence. Nous avancions avec précaution, redoutant de marcher sur des restes de corps en décomposition, sortis de leur sépulture. Moi qui n’ai jamais éprouvé le besoin d’aller au cimetière pour visiter mes morts (je préfère les garder en vie dans ma tête), c’était le deuxième que je visitais en deux jours. Un comble ! Mais j’étais contente d’être venue. C’était une façon de rendre hommage à ces âmes errantes qui flottaient peut-être autour de nous, et de leur redonner une identité. Sur une tombe enfouie entre des arbres, on réussit à lire une date : 1863 et des inscriptions en hébreu. Le curé se mit à genoux :

« Chémâ, Israël, Ado-naï Elo-hénou, Ado-naï Ehad,Baroukh chem kévod malkhouto lé’olam vaèd,Veahavta ett Ado-naï Elo-heikha, bekhol levavkhaouvkhol nafchekha ouvkhol méodékha. »6

Je n’en croyais pas mes oreilles, il récitait le Chémâ Israël. En plus, il pleurait. Ce curé n’était pas banal. Il finit par me faire venir les larmes aux yeux. Il se moucha bruyamment, sans doute pour chasser son émotion, et termina sa prière par « Amen ». Je répétai « Amen ».

Un oiseau s’envola. Le curé leva la tête :

– Une colombe. Les entités du monde spirituel nous accordent leur bénédiction.

Je ne compris pas le sens de sa phrase, mais je lui fis confiance. Il avait sûrement des connexions avec l’au-delà que je n’avais pas. Il chercha dans l’herbe de petits cailloux et les posa sur la tombe. Abasourdie, je fis de même.

Nous reprîmes nos bicyclettes.

En route, il m’invita à venir prendre une collation chez lui. J’acceptai sans appréhension. Que pouvais-je craindre d’un curé ?

Il habitait un modeste appartement jouxtant l’église. Des crucifix étaient accrochés au-dessus de chaque porte. Il me précéda dans une cuisine en forme de couloir où il avait réussi à caser une petite table et des tabourets sous la fenêtre et s’empressa de faire chauffer de l’eau dans une casserole. Puis, il sortit du placard deux verres et un gâteau enveloppé dans une feuille d’aluminium qu’il déplia.

– C’est vous qui l’avez fait ? lui demandai-je en découvrant un genre de génoise.

– Oui, je suis assez bon en cuisine. Je tiens ça de ma mère, dit-il en me servant.

– Il est délicieux ! m’exclamai-je après l’avoir goûté. Ma grand-mère faisait le même. Elle appelait ça un lekech, je ne pensais pas me souvenir de ce nom. Il y en avait toujours à la maison, au cas où une voisine passerait à l’improviste.

– Oui, oui, dit-il compréhensif. C’est culturel…

– Ce doit être ça…

L’eau bouillait et déborda. Le curé tourna le bouton du gaz sans précipitation. Ses gestes calculés me firent penser à ceux de mon père, lorsque, le mètre ruban autour du cou, il découpait un costume à main levée, sans s’aider d’un patron, dans la Serge, le Prince de Galles, le Tennis, le Tweed ou le Fil à Fil. Lorsque j’étais petite, allongée sur la table de coupe, mes deux mains sous le menton, je l’admirais de manier avec assurance ses lourds ciseaux en acier.

Le curé versa l’eau chaude sur la rondelle de citron qui tapissait le fond de nos verres, puis, selon le rituel polonais, il y fit tremper quelques secondes un sachet de thé.

– J’ai l’intention de me rendre, dès demain, à la mairie pour demander à consulter les registres de l’état civil, dis-je en me brûlant la langue.

– Je crains que vous n’ayez besoin de moi, les gens d’ici ne parlent pas l’anglais.

– Je ne voudrais pas abuser.

– Si je peux me rendre utile, vous m’en verrez très heureux. Votre père parlait-il polonais ?

– Je ne sais pas, je crois qu’il est venu en France à l’âge de trois ans. Il écrivait le français sans faute d’orthographe, bien qu’il ne fût allé que très peu de temps à l’école ; son père l’a installé devant une machine à coudre, alors qu’il était encore enfant. Lui rêvait d’être médecin. Avec sa mère, ils parlaient en yiddish.

La conversation se poursuivit une partie de l’après-midi, animée et pleine de questions qui touchaient aux mystères de la vie. Sans m’en rendre compte, je terminai le lekech. Ce gâteau me rappelait trop celui de ma grand-mère pour que je boude mon plaisir. Il fit aussi remonter une histoire que papa m’avait racontée à la mort de Bobé : « Un jour, un savant pesa un moribond juste avant l’instant fatal. Il le repesa après son dernier souffle et lui trouva 21 grammes en moins. Il en déduisit que la différence était le poids de son âme. » Papa ajouta que, même s’il n’y avait jamais eu d’explication scientifique à ce phénomène, il savait que c’était vrai. Avait-il voulu me faire comprendre que la mort n’est rien, qu’elle n’est qu’un passage, comme si Bobé était allée dans une autre pièce, rien de plus, mais que son âme serait toujours à mes côtés ? Je ne le saurai jamais.

L’orage annoncé éclata ; les gouttes se fracassèrent contre les vitres.

– Vu le temps, vous feriez mieux de rester encore un peu, suggéra le curé.