0,50 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: E-BOOKARAMA

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Französisch

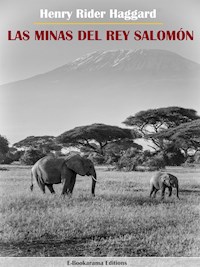

"Les Mines du roi Salomon" est un roman de l'écrivain britannique Henry Rider Haggard paru en 1885. Ce livre est considéré comme un des meilleurs romans d'aventures jamais écrits.

Datant de l'époque victorienne et du début de la « course à l'Afrique », il relate les aventures d'un groupe d'explorateurs anglais dans une partie jusque là inexplorée de ce continent.

Tout commence par une rencontre à bord d'un bateau, le long de côtes de l'Afrique du Sud. Allan Quatermain est un aventurier, chasseur de fauves. Sir Henry Curtis recherche son frère, disparu dans une contrée encore inexplorée.

Quatermain, lui, a entendu parler de cet homme qui prétendait retrouver les mines du roi Salomon et la fabuleuse cité d'Ophir. Et surtout, il possède une carte vieille de trois siècles, que lui a légué un Portugais avant de mourir. Ce ne sont que de faibles indices ; l'entreprise est hasardeuse : aucun blanc n'est revenu du pays des Koukouanas...

Bravant le danger, les deux hommes s'enfoncent dans le terrible désert qui les sépare des montagnes couronnées de neige où dorment peut-être les diamants de Salomon...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

table des matières

LES MINES DU ROI SALOMON

Partie 1 - ALLAN QUATERMAIN. DÉCOUVERTE DES MINES DU ROI SALOMON

INTRODUCTION

Chapitre 1 - RENCONTRE DE SIR HENRY

Chapitre 2 - LA LÉGENDE DES MINES DE SALOMON

Chapitre 3 - DÉCISION

Chapitre 4 - LA CHASSE À L’ÉLÉPHANT

Chapitre 5 - LA TRAVERSÉE DU DÉSERT

Chapitre 6 - DE L’EAU!

Chapitre 7 - LA ROUTE DE SALOMON

Chapitre 8 - TOUALA LE ROI

Chapitre 9 - FÊTES AFRICAINES

Chapitre 10 - LA GUERRE

Chapitre 11 - IGNOSI ROI

Chapitre 12 - UNE ASSEMBLÉE LUGUBRE

Chapitre 13 - LA CHAMBRE DES TRÉSORS

Chapitre 14 - PLUS D’ESPOIR

Chapitre 15 - DÉPART DU PAYS DES KOUKOUANAS

Chapitre 16 - RETROUVÉ

Partie 2 - ALLAN QUATERMAIN. SUITE DES MINES DU ROI SALOMON

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

LES MINES DU ROI SALOMON

Henry Rider Haggard

Partie 1 - ALLAN QUATERMAIN. DÉCOUVERTE DES MINES DU ROI SALOMON

INTRODUCTION

Voici mon histoire terminée : elle va être livrée au public, et ce fait me remplit d’appréhensions. Ma crainte est de n’être pas cru et d’être pris pour un simple hâbleur, moi, Allan Quatermain, dont la parole a toujours valu un serment.

L’idée d’un doute ne me serait pas venue sans un petit incident tout récent, dont je vous fais juge.

J’avais eu la simplicité d’envoyer mes épreuves à mon fils Harry. Lui, sans m’avertir, n’eut rien de si pressé que de les passer à un certain Jones, rédacteur distingué, paraît-il, d’un journal destiné aux jeunes garçons. Cet illustre personnage jugea à propos de faire de cet ouvrage une critique blessante, et Harry tout fier de la condescendance de l’homme célèbre, m’envoya cette critique.

M. Jones, qui ignore comment j’ai recueilli les documents de mon récit, s’exprime ainsi :

« L’idée de votre ami n’est pas mauvaise ; on aurait pu cependant en tirer un meilleur parti. Le style non plus n’est pas fameux, et il me semble que, pour se permettre un ouvrage d’imagination pareil, il aurait été bon que l’écrivain possédât, en quelque mesure au moins, des connaissances exactes sur les indigènes et les coutumes qu’il décrit. »

Remarquez, je vous prie, que me jugeant par lui-même, sans doute, M. Jones me prend pour un de ses rivaux, c’est-à-dire un compilateur de mensonges littéraires, et il insinue que mon histoire de la Découverte des mines du roi Salomon est un fruit de mon imagination. Bien plus, selon lui, moi, le chasseur Quatermain, qui, pendant quarante ans, ai vécu, travaillé aux mines, chassé les fauves dans le sud de l’Afrique, je ne connais pas les indigènes et leurs coutumes !

Cela suffit, et je n’ajoute rien, sinon que, malgré mon méchant style, la lettre se terminait par une offre de neuf francs cinquante centimes par page si je veux lui fournir des articles analogues pour son journal. Il ne refuserait donc pas de l’employer, mon style !

Enfin, cette petite pique m’a troublé. Qui sait, me suis-je dit, si d’autres n’auront pas la même impression que le grand Jones ?

Avertir mes lecteurs que ce récit est parfaitement vrai ne convaincra personne ; on me répondra qu’une fois en train d’inventer, un effort d’imagination de plus ou de moins ne compte pas beaucoup de peine.

Je pourrais peut-être renvoyer mes lecteurs au fac-similé de la carte de José da Sylvestra, qui est en tête de ce volume. Oserait-on dire que j’ai appris le portugais et la calligraphie du seizième siècle pour étayer mon conte ?

Allez donc, je vous prie, au Musée Britannique, et vous y verrez le document original, cette carte que le vieux Portugais traça avec son sang, et l’os qui lui servit de plume, car j’ai l’intention d’envoyer ces deux reliques au Musée.

Quant aux passages de ce livre qui paraîtront extraordinaires, je ne puis dire qu’une chose, c’est que j’ai tracé le récit véritable d’une aventure réelle.

Il ne me reste qu’à vous présenter mes excuses sur mon style qui n’est pas fameux. Que voulez-vous ? Chacun fait comme il peut. Je n’ai pas la prétention d’employer de grands mots et des phrases ronflantes, cela n’est pas donné à tout le monde. Si j’avais qualité pour exprimer une opinion, je dirais que les choses dites simplement nous impressionnent quand elles sont attachantes.

Selon le dictionnaire Koukouana, « une lance bien affilée n’a pas besoin d’être ornée », et, d’après le même principe, j’ose espérer qu’une histoire vraie, tout étrange qu’elle paraisse, n’exigera ni grands mots ni style pompeux.

ALLAN QUATERMAIN. Juin 1885.

Chapitre 1 - RENCONTRE DE SIR HENRY

À mon âge, entreprendre d’écrire une histoire, – j’ai cinquante-trois ans, – cela m’étonne moi-même. Je me demande si j’en viendrai à bout et quelle sorte d’histoire ce serait.

J’ai commencé à travailler bien jeune. À l’âge où la plupart des garçons sont encore sur les bancs des écoles, je gagnais ma, vie, et je viens seulement de pouvoir cesser si cela me convient, car il n’y a pas huit mois que je suis devenu riche. J’ignore encore à quel chiffre se monte ma fortune, tout ce que je sais, c’est qu’elle est amplement suffisante et qu’elle a failli nous coûter bien cher. Enfin, je suis rassasié d’aventures ; Dieu merci, je vais me reposer.

Ce que je vais raconter, c’est l’histoire de cette fortune.

J’écris pour me distraire ; je souffre d’une morsure de lion, et il faut que je reste étendu. Avoir tué soixante-cinq lions et se laisser mâcher la jambe par le dernier, c’est raide !

Une autre raison pour écrire, c’est mon désir d’amuser mon fils Harry et de lui laisser un souvenir de mes aventures. Harry est étudiant en médecine à Londres, et l’hôpital n’est pas toujours amusant ; je me flatte de le distraire un moment par ce récit.

Maintenant, je commence.

D’abord, je tiens à vous dire, un peu d’orgueil peut-être, que je suis fils d’une bonne et ancienne famille ; si j’ai passé ma vie en nomade, à chasser ou à travailler, c’est la fatalité qui l’a voulu. Je n’en suis pas moins resté honnête homme ; j’ai la crainte de Dieu. Jamais, dans toutes mes expéditions, je n’ai attenté à la vie de mon semblable, sauf en cas de légitime défense, et j’ai épargné mon adversaire toutes les fois que je l’ai pu. J’espère qu’il m’en sera tenu compte là-haut. Je dis cela, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, lecteur.

Il y a dix-huit mois, au retour d’une excursion de chasse au delà du Bamamgouato, je fis la rencontre de sir Henry Curtis et du capitaine Good. Je venais de vendre mon ivoire et je m’étais rendu au Cap.

Cette ville m’était déjà familière : j’y visitai le Jardin Botanique, qui me paraît appelé à rendre de grands services à la colonie, et le magnifique Palais du Parlement, qui sera certainement moins utile. Mais la vie d’hôtel ne me va pas, sans compter qu’on m’écorchait, et je résolus de retourner chez moi à Durban.

J’arrêtai mon passage à bord du Dunkeld, et, dans l’après-midi, nous voguions vers Natal.

Nous avions reçu par transbordement les passagers du Chateau-d’Édimbourg, qui venait d’Angleterre. Parmi ceux-ci, deux messieurs attirèrent mon attention. L’un d’eux pouvait avoir trente ans. C’était un solide gaillard aux robustes épaules, avec une large poitrine bombée, des bras nerveux. Ses cheveux et sa barbe étaient blond jaune ; ses grands yeux gris enfoncés donnaient à sa belle physionomie un cachet particulier. Il me fit penser à ces héros scandinaves dont l’histoire nous parle. J’ai su plus tard qu’effectivement il descendait de ces grandes races du Nord. C’était sir Henry Curtis.

Avec ce blond fils d’Albion se trouvait un petit homme brun, gros, rond, à l’air bon enfant, que je pris tout de suite pour un officier de marine. On les reconnaît à première vue, les marins ; ce sont de braves cœurs, ils valent mieux que les autres hommes, en général. C’est la grande mer, le souffle puissant des vents du ciel qui, peut-être, balaient de leurs âmes les impuretés et en font des hommes plus droits, plus honnêtes que d’autres.

Je ne me trompais pas : ce compagnon de sir Henry était lieutenant de vaisseau. Il avait un peu plus de trente ans et on l’y avait mis en retrait d’emploi. Il s’appelait Good. Sa bonne figure faisait plaisir à voir. Il était bien vêtu, minutieusement propre, tiré à quatre épingles ; un monocle, enchâssé dans l’œil droit, tenait là sans cordon. Ses dents me firent envie, à moi qui ne les ai pas bonnes ; c’était un superbe râtelier, dont je vous prie de prendre note dès maintenant.

Peu après notre départ, le temps se gâta ; un vilain brouillard, un vrai brouillard anglais, chassa tous les passagers de dessus le pont, et j’allai m’abriter près des machines. Un pendule se balançait devant moi à chaque mouvement du bateau.

« Ce pendule n’est pas bien établi ! » dit tout à coup une voix tout près de moi.

Je me retournai et je vis mon officier de marine.

« Croyez-vous ? dis-je.

– Je ne crois pas, je suis sûr ; vous pouvez être certain que, si le bateau avait roulé comme l’indique ce pendule, nous aurions fait une culbute que nous n’aurions pas recommencée ! Ces vaisseaux marchands !… Il y a toujours une incurie ! »

La cloche du dîner sonnait et je n’en fus pas fâché, car, lorsque les officiers de la marine royale se mettent à déblatérer contre la marine marchande, ça ne finit plus ; il n’y a que la marine marchande qui puisse leur rendre des points.

À table, le capitaine Good prit place vis-à-vis de moi ; sir Henry était à côté de son compagnon.

Le capitaine entama la conversation sur des sujets qui m’étaient familiers : on parla de chasse, d’éléphants…

« Vous êtes en bonnes mains, dit un de mes voisins au capitaine, personne ne saurait vous renseigner aussi sûrement que le chasseur Quatermain. »

À ce mot, sir Henry leva la tête.

« Pardon, me dit-il d’une voix grave et sonore, votre nom, monsieur, est-il Allan Quatermain ?

« C’est mon nom, oui, monsieur, » répondis-je.

Sir Henry ne répliqua rien, mais je vis qu’il m’observait, et, au bout d’un moment, je l’entendis murmurer dans sa barbe blonde.

« C’est un rude chasseur tout de même ! »

Quand on se leva de table, sir Henry s’approcha de moi et m’invita à venir fumer une pipe dans sa cabine.

Quand nous fûmes installés, avec des cigares et du whisky devant nous, sir Henry me dit :

« N’étiez-vous pas, il y a environ deux ans, à Bamamgouato, au nord du Transvaal ?

– Effectivement, » dis-je tout surpris de cette connaissance de mes faits et gestes.

Quel intérêt mes voyages pouvaient-ils avoir pour ces messieurs !

« Vous trafiquiez de ce côté-là ? demanda le capitaine vivement.

– Justement. J’avais amené un chargement de marchandises et je restais à Bamamgouato jusqu’à ce que tout fût vendu. ».

Sir Henry leva sur moi ses grands yeux pleins d’une anxiété vive et étrange.

« Vous n’auriez pas rencontré, par là, un homme du nom de Neville ? me dit-il.

– Mais pardon ! Il a campé près de moi une quinzaine de jours, le temps de faire reposer ses bœufs ; il manifestait l’intention d’aller dans l’intérieur. Il y a quelque temps, un homme d’affaires m’a écrit à son sujet ; il voulait savoir ce qu’était devenu M. Neville. Je n’avais pas grands renseignements à donner.

– J’ai eu votre réponse entre les mains, dit sir Henry. Vous expliquiez que M. Neville avait quitté Bamamgouato au commencement de mai, qu’il avait avec lui un conducteur, un voorlooper, et un chasseur cafre nommé Jim. Ils devaient aller jusqu’à Inyati, poste extrême de commerce, dans le pays des Matabélés. Là, M. Neville voulait se défaire de son wagon et poursuivre sa route à pied. Vous croyez qu’il a exécuté son dessein parce que vous avez vu son wagon en la possession d’un marchand portugais. Il avait acheté ce wagon, disait-il, à un homme blanc qui s’aventurait dans l’intérieur avec un serviteur indigène.

– Tout cela est exact, affirmai-je, parfaitement exact.

– N’avez-vous rien appris depuis lors ? reprit sir Henry après une petite pause. Savez-vous pourquoi M. Neville entreprenait un pareil voyage ? A-t-il dit quel était son but ?

– Je ne sais rien là-dessus de positif, » répondis-je comme quelqu’un qui n’a pas envie de se montrer trop communicatif.

Les deux amis se regardèrent.

« Tenez, monsieur Quatermain, autant vaut causer franchement tout de suite. Mon agent d’affaires m’a dit que vous êtes un homme sûr, honnête, discret, et que je puis me fier complètement à vous »

Les compliments font toujours plaisir ; je m’inclinai et bus quelques gorgées de whisky pour cacher mon agréable embarras.

« Vous n’avez pas besoin de divulguer ce que je vais vous raconter, mais je vais vous dire tout de suite que M. Neville est mon frère.

– Ah ! m’écriai-je, il me semblait que votre figure ne m’était pas étrangère ! C’est votre ressemblance avec M. Neville qui m’a frappé quand je vous ai vu, et je ne retrouvais pas qui votre visage me rappelait.

– Oui, répondit sir Henry avec un soupir, c’est mon seul frère ; nous nous aimions beaucoup, jamais nous ne nous étions quittés. Il y a environ cinq ans ; nous eûmes une querelle, et j’étais si furieux que j’en devins injuste envers lui.

« Vous savez, reprit sir Henry, après s’être arrêté un moment, que, dans notre pays, si un homme meurt intestat sans laisser autre chose que des terres, ses biens passent au fils aîné : Mon père mourut peu après notre querelle Tous ses biens étaient à moi ; j’aurais dû subvenir aux besoins de mon frère, et je ne m’y refusais pas. Seulement je ne fis pas d’avances ; lui, trop fier, ne réclama rien. C’est une vilaine page dans mon histoire, vous voyez, monsieur Quatermain !

– Nous avons tous failli en quelque chose, dis-je.

– Hélas ! continua sir Henry, cette vérité ne répare pas ma faute. Mon frère possédait quelques milliers de francs. Il retira cette misérable somme de la Banque, et, sans me dire un mot, partit pour faire fortune au sud de l’Afrique. Au bout de trois ans, ma colère étant tombée, j’essayai d’avoir de ses nouvelles ; mes lettres restèrent sans réponse. Enfin, je résolus d’aller moi-même à sa recherche, et me voici. Je donnerais volontiers la moitié de ma fortune pour savoir qu’il est vivant. Le capitaine Good a bien voulu m’accompagner dans mon expédition. Nous cherchons à nous orienter.

– Dame ! interrompit le capitaine, je n’avais rien d’autre à faire ; le ministre de la marine m’avait donné la latitude de mourir de faim avec ma demi-solde !

– Maintenant, monsieur Quatermain, dites-nous ce que vous savez de plus sur M. Neville. Vous voyez pour quelles raisons sir Henry vous interroge et quel intérêt il a à savoir tout ce que vous pouvez nous apprendre. »

Chapitre 2 - LA LÉGENDE DES MINES DE SALOMON

« Dites-moi tout, reprit sir Henry, je vous en prie.

– Eh bien ! j’ai entendu dire que M. Neville était allé aux mines de Salomon.

– Aux mines de Salomon ! s’écrièrent mes deux auditeurs. Où est-ce, ces mines de Salomon ?

– Je ne le sais pas au juste. J’ai vu les pins des montagnes du pays où il paraît qu’elles se trouvent. Mais il y avait deux cents kilomètres de désert entre les montagnes et il n’est, à ma connaissance, aucun blanc qui en soit revenu. J’ai appris qu’autrefois un Portugais avait pénétré jusque-là ; on ne l’a plus revu. Si vous le désirez, je vous raconterai la légende de ces mines, celle que je connais. »

Les deux Anglais firent un signe d’assentiment.

« Eh bien ! repris je, il y a de cela quelque trente ans, un chasseur nommé Évans, qui était curieux des traditions du pays, pauvre Évans ! il a été tué par un buffle ; il est enterré aux chutes du Zambèze, – m’entendit parler des restes d’un travail extraordinaire. C’était une belle grande route conduisant à l’entrée d’une galerie où étaient accumulés des quartzs aurifères prêts à être travaillés.

« – Je sais quelque chose de plus étrange encore, me dit Évans. Avez-vous entendu parler des mines de Salomon ?

« – Non, jamais.

« – Eh bien ! au nord-ouest du pays des Mashoukoulombés, se trouvent des montagnes où étaient les mines de diamants du roi Salomon.

« – Comment savez-vous cela ? dis-je.

« – On les appelle aujourd’hui montagnes de Suliman ; c’est évidemment par corruption du mot Salomon. J’ai rencontré une gsanousi (sorcière) du pays des Manicos ; elle m’a dit que, dans ce pays-là, les hommes sont grands et forts et qu’ils possèdent encore beaucoup d’arts qui leur ont été transmis par des blancs d’autrefois. Ces blancs avaient le secret d’une mine de pierres brillantes.

« On ne parlait pas encore des champs de diamants, messieurs, et je ne pensai plus à ce que m’avait dit Évans. Vingt ans plus tard, j’entendis de nouveau parler des montagnes de Suliman. Je m’étais aventuré au delà du pays des Manicos, à un endroit appelé le Kraal de Sitanda. C’est un misérable village où il n’y a pas même de quoi manger. Mais j’avais pris les fièvres, et, malade comme je l’étais, force m’était de rester là.

« Un jour, je vis arriver un Portugais avec un serviteur, un sang-mêlé. Je n’aime pas les Portugais. Dans ce pays-ci, il n’y a pas de plus grands coquins ; ils trafiquent de chair humaine, c’est-à-dire d’esclaves, comme si ces noirs étaient une simple denrée. Mais mon Portugais montrait la physionomie d’un homme comme il faut ; sa longue moustache était noire, ses yeux bruns et vifs ; sa politesse exquise fit ma conquête. Il me dit son nom : José da Silvestra ; il ajouta qu’il avait son habitation sur les bords de la baie de Delagoa. Le lendemain, en me quittant, il me salua d’un air fort noble et me dit :

« – Adieu, señor ; si nous nous revoyons, je serai l’homme le plus riche du monde, et je me souviendrai de votre accueil hospitalier ! »

« Puis il s’éloigna vers l’ouest. Je me demandais si c’était un fou.

« Une semaine plus tard, j’avais repris des forces, et, tout en rongeant une carcasse de poulet devant ma petite tente, je regardais le soleil enflammé s’abaisser sur les sables du désert, lorsque je vis, sur une pente de terrain, à environ trois cents mètres, quelque chose comme une forme humaine. Tantôt rampant, tantôt se dressant, trébuchant à chaque pas, l’individu avançait. C’était bien un homme, un Européen, car il était vêtu.

« Quand il fut assez près, je reconnus mon visiteur portugais. J’envoyai un de mes chasseurs à son aide. Pauvre malheureux ! Il n’était plus que l’ombre de lui-même.

« De l’eau ! de l’eau ! gémissait-il. Pour l’amour de Dieu, de l’eau ! »

« Je lui fis donner du lait coupé. Il en absorba sans désemparer une si grande quantité, que je dus lui enlever le liquide. Ensuite la fièvre le prit ; il divagua ; les montagnes de Suliman, le désert, revenaient toujours dans ses phrases incohérentes. Je fis pour lui ce que je pus ; il n’y avait pas grand chose à faire, car sa fin était proche. Il sommeilla vers le matin, et j’en fis autant. Le soleil lançait à peine ses premiers rayons dans la tente, lorsque je m’éveillai. Mon Portugais était assis sur son séant, le bras étendu vers le désert.

« – Les voilà ! dit-il, les voilà ! Mais je n’irai pas. Personne ne pourra y aller. »

« Il tourna les yeux vers moi.

« – Ami, dit-il, êtes-vous ici ? Mes yeux se voilent.

« – Oui, camarade ; couchez-vous, reposez-vous.

« – Oh ! dit-il, me reposer ! Mais j’ai toute l’Éternité pour me reposer, et je ne serai pas long à y entrer. Écoutez, ami, vous avez été bon pour moi, je vais vous récompenser. Tenez, voici le papier. Vous aurez peut-être plus de chance que moi. »

« Il fouillait dans sa chemise et il en ramenait une espèce de blague à tabac. Il essaya vainement d’en dénouer l’attache.

« – Déliez-la, » me dit-il.

« J’obéis et je tirai de la blague un bout de linge jauni, sur lequel étaient tracés, en couleur de rouille, des caractères presque indéchiffrables. Avec ce petit chiffon était aussi un bout de papier.

« Le mourant reprit d’une voix faible :

« – Ce qui est tracé sur le linge est copié sur le papier. Il m’a fallu des années pour déchiffrer cela. Un de mes ancêtres, banni de Portugal pour des raisons politiques, fut un des premiers colons de ce pays. Il s’appelait don José da Sylvestra. Il vint jusqu’à ces montagnes que vous apercevez là-bas ; il les traversa même. Il revenait ; la mort le saisit en route, et son esclave, qui l’attendait de ce côté-ci, prit le bout de chiffon sur lequel mon ancêtre avait écrit ses derniers renseignements ; il rapporta ce document dans la famille à Delagoa. Il y a de cela trois cents ans. Personne avant moi n’avait essayé de lire ce testament ; j’y suis parvenu, mais il m’en coûte la vie. Ne donnez cela à personne. Tâchez d’aller là-bas vous-même ; celui qui réussira sera le plus riche du monde. »

« José da Sylvestra, épuisé, retomba sur la couche, et une heure après il se reposait pour toujours.

« Que Dieu ait son âme !

« Avant de quitter Sitanda, je le fis enterrer profondément, avec de lourdes pierres sur son corps, pour que les chacals ne pussent dévorer ses restes.

– Et son document ? dit sir Henry vivement.

– Oui, son document ? Où l’avez-vous mis ? Qu’en avez-vous fait ? demanda le capitaine.

– Ce document, messieurs, je l’ai gardé. Je n’en ai même parlé à personne, si ce n’est à ma pauvre défunte ; elle disait que c’étaient des absurdités. Je me le suis fait traduire par un vieil ivrogne de Portugais entre deux vins, qui, le lendemain, n’avait plus idée du service que je lui avais demandé ; de sorte que personne ne connaît ce document. J’ai l’original à Durban, chez moi, avec la copie de l’infortuné José. Mais je puis vous montrer la version anglaise que j’ai dans mon portefeuille avec un fac-simile de la carte, si toutefois cela peut s’appeler une carte. La voici.

« Moi, José da Silvestra, qui meurs de faim dans la petite caverne où il n’y a pas de neige, au nord du mamelon le plus au sud des deux montagnes que j’ai appelées les Seins de Shéba, j’écris ceci, en l’an 1590, au moyen d’un os aiguisé, sur un morceau de mon vêtement, avec mon sang pour encre. Si mon esclave trouve cet écrit quand il reviendra, qu’il le porte à mon ami (nom illisible). Que mon ami le fasse connaître au roi. Que le roi envoie une armée. Si cette armée peut vivre à travers le désert et les montagnes, si elle peut vaincre les braves Koukouanas et leurs arts diaboliques, – à cet effet, il faudra amener beaucoup de prêtres, – le roi sera le plus riche des rois depuis Salomon. De mes propres yeux j’ai vu les diamants amoncelés dans la chambre des trésors de Salomon, derrière la Mort Blanche. Mais, par la trahison de Gagoul, la flaireuse de sorciers, je n’ai pu en emporter aucun ; à peine suis-je sorti la vie sauve. Que celui qui viendra suive la carte, qu’il fasse, à travers la neige, l’ascension de la montagne de gauche, jusqu’au mamelon au côté nord duquel se trouve la grande route de Salomon. La résidence royale est à trois jours de chemin de là. Que le roi tue Gagoul. Priez pour mon âme ! Adieu ! »

Lorsque les deux amis eurent entendu la lecture du papier et considéré les deux feuilles, il se fit un silence.

« C’est égal, dit enfin Good, j’ai fait deux fois le tour du monde, j’ai relâché à tous les ports, mais je veux être pendu si jamais j’ai entendu raconter une histoire aussi invraisemblable.

– Votre récit est étrange, en effet ! ajouta sir Henry. Je ne veux pas supposer que vous nous preniez pour des naïfs faciles à mystifier. Il y a des voyageurs qui prennent ainsi plaisir à se moquer de leurs auditeurs. Je me demande si vous croyez ce que vous nous racontez là.

– Sir Henry, repartis-je tout offensé, en repliant froidement mes papiers, je vous ai rapporté ce que j’ai entendu dire ; vous n’êtes pas forcé d’y croire. Je ne suis pas un hâbleur, et je n’ai pas pour habitude de conter des aventures et des histoires de mon invention. »

En parlant, je m’étais levé pour me retirer.

Sir Henry posa sa large main sur mon épaule :

« Allons, monsieur Quatermain, ne vous fâchez pas. Je vous demande pardon si j’ai été un peu franc. Mais avouez que votre histoire est incroyable. Voyons ! si l’on vous contait cela à vous-même, qu’en diriez-vous ?

– Monsieur, repris-je tout apaisé par l’air bon enfant de sir Henry, je mettrai entre vos mains les originaux de ces copies, dès que nous serons à Durban. Vous jugerez vous-même. »

Du reste, je ne pouvais nier que cette histoire ne fût fort extraordinaire.

« Jusqu’ici, ajoutai-je, je ne vous ai rien dit touchant votre frère. Je connaissais bien Jim qui l’accompagnait. C’était un Bechuana et, pour un indigène, un garçon intelligent. Le jour de leur départ, Jim était près de mon wagon, en train de racler son tabac.

« – Eh bien ! lui dis-je, où allez-vous cette fois ? Chasser l’éléphant ?

« – Non, Baas, nous allons en quête de mieux que ça !

« – Mieux que ça ? Diable ! De l’or donc ?

« – Non, Baas, quelque chose de plus précieux encore ! »

« J’étais intrigué, mais ma dignité ne me permettait pas de laisser voir ma curiosité. Quand Jim eut fini son raclage, il reprit :

« – Baas ! »

« Je n’eus pas l’air de l’entendre.

« – Baas ! répéta le métis.

« – Eh bien ! qu’est-ce que tu veux ?

« – Baas, nous voulons chercher des diamants.

« Diamants ! mais, mon garçon, vous allez juste à l’opposé. Les champs de diamants ne sont pas du côté où vous vous dirigez.

« Nous n’allons pas aux champs, Baas. As-tu entendu parler des montagnes de Suliman ?

« – Bien sûr.