Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

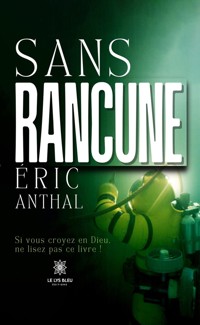

Des milliards d’étoiles gravitent autour de Sagittarius, le trou noir au centre de notre voie lactée. Sur Terre, un jeune astrophotographe se sent totalement détaché des mesquineries insignifiantes qui animent ses semblables. Un soir de l’été 1997, la découverte fortuite d’un corps céleste se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière le propulse au cœur d’une série d’évènements tumultueux. L’humanité semble précipiter sa propre destinée vers le chaos, mais une lueur d’espoir inattendue brille au milieu de la tempête.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Éric Anthal mène une existence riche et engagée, centrée sur la défense du milieu marin et la lutte contre l’injustice et la complaisance. À travers l’écriture, il exprime une lucidité féroce face à un monde parfois déconcertant. Son œuvre, "Les sentinelles de l’espoir", traduit avec exactitude les sentiments qui le traversent et les causes pour lesquelles il prend position.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 578

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Éric Anthal

Les sentinelles de l’espoir

Roman

Copyright

© Lys Bleu Éditions – Éric Anthal

ISBN : 979-10-422-3898-8

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les sentinelles de l’espoir

Mercredi 27 août 1997, 10 h 35, heure de Paris

Aéroport de Pau Pyrénées

Département des Pyrénées-Atlantiques

France

L’Airbus A320 roule sur le tarmac en direction de la porte qui lui a été assignée par le contrôle aérien. La cheffe de cabine annonce l’heure locale et la température extérieure qui avoisine déjà les vingt-six degrés. Elle enchaîne en demandant aux passagers de rester assis jusqu’à l’arrêt complet et précise que les ceintures de sécurité doivent rester attachées jusqu’à l’extinction de la consigne lumineuse. En insistant machinalement sur les précautions à prendre lors de l’ouverture des coffres à bagages, elle observe un jeune homme assis au troisième rang, côté hublot. L’homme continue nonchalamment à lire son journal tout en jetant parfois un regard dans sa direction. Elle termine son annonce en remerciant les passagers et en souhaitant les revoir prochainement sur un vol de la compagnie. Elle coupe le micro au moment où l’avion stoppe. Les premiers passagers se lèvent et se précipitent sur leurs bagages de cabine pour être parmi les premiers à sortir. L’homme n’a pas bougé et poursuit sa lecture. Habituellement, les passagers de la classe affaires appréciaient de pouvoir débarquer en priorité, mais si cet homme préférait terminer sa lecture, elle n’avait aucune raison de le contrarier. Elle prit donc sa place aux côtés des autres hôtesses et stewards et afficha un sourire chaleureux à l’attention de chaque passager, souhaitant un agréable séjour ou adressant un simple au revoir, tout en continuant d’observer du coin de l’œil l’homme au journal.

Ses cheveux coupés courts sont d’un noir de jais ce qui fait ressortir, par contraste, les quelques fils d’argent qui ornent ses tempes. Plutôt grand, il approche la trentaine. Son visage à la peau mate et sa barbe de quelques jours lui donnent un air sauvage, mais c’est surtout son regard sombre qui génère ce charme puissant qui a attiré son attention. À cette distance, difficile de déterminer si cet effet est lié à la couleur de ses iris ou simplement à l’ombre de ses sourcils épais et aussi noirs que sa chevelure.

L’homme replie son journal. Le temps de vol depuis Paris était trop court pour lui permettre de lire tous les articles qui auraient pu l’intéresser. Il avait survolé le récit des pannes répétitives des générateurs d’oxygène de la station spatiale Mir, devenue station internationale depuis la chute de l’Union soviétique. Son remplacement par la nouvelle station spatiale internationale, Alpha1, était toujours en discussion entre les différentes agences concernées, parties prenantes du projet. Les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et les onze pays membres de l’Agence Spatiale Européenne étudiaient encore la faisabilité du programme et négociaient son financement. Il s’était ensuite amusé de l’annonce faite par le Premier ministre, Lionel Jospin, de la fin du Minitel. Face à la gratuité d’internet, les services télématiques du réseau français, facturés en fonction de la durée de connexion, n’avaient pas résisté. Pourtant, il avait été étonné d’apprendre que cette technologie obsolète générait encore quelque six milliards de francs2 par an. Il avait ensuite profité de la cohue du débarquement pour terminer la lecture d’un dernier article sur un scandale d’état en Suède, rendu public par un chercheur de l’université de Stockholm, et qui l’avait particulièrement révolté.

L’allée centrale était encore encombrée de voyageurs, de familles avec enfants rentrant de vacances lointaines, de couples de retraités ou célibataires sans enfants venus profiter de l’arrière-saison ainsi qu’un groupe d’adolescents, bruyants et peu respectueux de leur entourage, comme souvent à cet âge. Il détestait être mêlé à ce genre de mouvement de foule, même aussi limité. Il choisit de rester assis et de débarquer en dernier. Se sentant observé, il rechercha instinctivement l’origine de son trouble et croisa le regard de la cheffe de cabine. Il l’avait observée du coin de l’œil pendant sa lecture, admirant sa prestance et son assurance. Pendant quelques instants, les autres passagers, le reste de l’équipage et l’avion lui-même cessèrent d’exister. Ni l’un ni l’autre ne rompit le contact visuel, chacun ressentit le caractère chaleureux et bienveillant de leur échange muet. Ni l’un ni l’autre n’aurait été capable de dire lequel avait souri le premier, mais l’un comme l’autre, éprouva une certaine fierté d’avoir suscité un tel intérêt chez l’autre.

La file atteignait à présent les premières rangées de sièges, l’homme se leva, récupéra son bagage à main et se dirigea vers l’avant de l’appareil. Il remercia l’équipage en regardant plus particulièrement la cheffe de cabine et en inclinant la tête dans sa direction, puis emprunta la passerelle et se dirigea vers le terminal.

Une fois dans le hall, il se rendit directement au comptoir de l’agence de location de véhicules et s’adressa à une jeune femme brune à qui il indiqua son nom. La jeune femme pianota sur son clavier sans lui demander d’épeler son nom ni montrer la moindre hésitation. Il pensa que la fille était très certainement basque.

L’homme avait loué un véhicule haut de gamme, l’emplacement sur lequel était stationné le gros 4x4 flambant neuf était indiqué sur la pochette contenant les clefs et le contrat. L’employée pensa que ce bel homme devait être un bon parti et lui demanda son permis de conduire. François Irissari, né le 4 avril 1968, vingt-neuf ans, l’âge idéal. Elle regarda l’homme langoureusement en se disant intérieurement qu’elle adorerait tenir le bras de ce beau garçon devant ses copines.

Le prénommé François observait la fille avec amusement. Il n’aurait pas été contre une aventure d’un soir, la demoiselle était plutôt bien faite et visiblement bien disposée à son égard, mais son maquillage sophistiqué et ses ongles manucurés, parfaitement vernis lui faisaient redouter une personnalité superficielle. Il signa le contrat de location, rangea son permis de conduire et prit la pochette et les clefs que lui tendait la jeune femme. Il la remercia poliment et se dirigea vers le parking sans lui adresser le moindre regard.

Mercredi 27 août 1997, 12 h, heure de Paris

Village d’Asson

Département des Pyrénées-Atlantiques

France

Le véhicule tout-terrain noir s’engagea sur la bifurcation à l’entrée d’Asson. François avait préféré éviter Lourdes. Le trajet qu’il avait choisi était en théorie plus long d’une vingtaine de minutes, mais en pratique, en cette fin de mois d’août, il avait probablement gagné du temps. Il serait à la ferme avant treize heures.

En fait, il n’aimait pas cette ville de pèlerinage où la vierge était soi-disant apparue dans une grotte et qui attirait des millions de fidèles chaque année. L’ambiance mercantile exploitant le filon de la crédulité des pèlerins venus boire à la source miraculeuse le dérangeait. Que l’on puisse encore croire à ces sornettes heurtait son esprit cartésien et scientifique et il préférait éviter ce qui n’était pour lui qu’une simple manifestation de la bêtise humaine.

Il repensa à l’article qu’il avait lu dans l’avion. En 1934, le parlement suédois avait voté une loi permettant la stérilisation forcée des personnes mentalement attardées ou inaptes. Il imaginait sans peine les dérives rendues possibles par la simple interprétation du terme inapte. Le plus effrayant était que ce programme eugéniste avait perduré jusqu’en 1970 et que plus de soixante mille personnes avaient ainsi été privées du droit de procréer. Il ne manquerait pas d’évoquer ce sujet avec son ami Kris, originaire de Norvège. Lui, qui défendait toujours bec et ongles le modèle social des pays nordiques, devait forcément ignorer cette partie de l’histoire de ses proches voisins.

Mercredi 27 août 1997, 12 h 51, heure de Paris

Chapelle de Pouey-Laun

Commune d’Arrens-Marsous

Département des Hautes-Pyrénées

France

François bifurqua sur le chemin qui menait à la ferme. Il ralentit pour passer le porche en pierre qui trouait le mur d’enceinte et stoppa devant l’ancienne écurie qui servait aujourd’hui d’habitation aux trois femmes qui composaient sa famille. Sa sœur Lucie sortit sur le perron et lui indiqua le centre de la cour d’un mouvement de la tête et du regard. Dans la direction indiquée se tenait Gabriel avec qui il avait passé toute son enfance. Ensemble ils avaient parcouru tous les sentiers de la région, s’étaient baignés dans les eaux glacées de tous les lacs de montagne des environs. François présenta sa main droite paume ouverte, Gabriel l’attrapa en entourant son pouce, comme ils avaient l’habitude de le faire et ils se serrèrent l’un contre l’autre. Lorsqu’il s’écarta, Gabriel avait les yeux embués de larmes, mais souriait de toutes ses dents.

« Pleure, mais content. »

Gabriel était atteint d’une forme grave de dysphasie. Ce trouble de la parole, d’origine congénitale, l’empêchait de s’exprimer autrement qu’en mode télégraphique, mais n’altérait en rien ses capacités intellectuelles. Depuis sa plus tendre enfance, il avait pris l’habitude de se faire passer pour muet pour éviter d’avoir à fournir des explications sur ses difficultés. Les enfants du village l’avaient surnommé Bernardo. François était l’un des rares à qui il s’adressait oralement en dehors de sa propre famille.

« Moi aussi je suis content, lui répondit François, je te revois tout à l’heure ? »

Comme à son habitude, Gabriel se contenta de hocher la tête. François rejoignit sa sœur, ils s’étreignirent sur les marches.

« J’en connais une autre qui t’attend avec impatience », lui annonça Lucie.

François sourit et lui prit la main pour l’entraîner à l’intérieur. Les voûtes du plafond de l’ancienne écurie avaient été conservées, ce qui donnait au rez-de-chaussée un caractère médiéval que François avait toujours adoré, même à l’époque où ce bâtiment était inutilisé et qu’il venait y jouer avec Gabriel. Des cloisons avaient été ajoutées lors de la rénovation pour délimiter d’un côté, une grande cuisine et de l’autre, une immense pièce à vivre, à la fois salon et bibliothèque où sa mère, sa sœur et sa grand-mère aimaient se retrouver. François poussa la porte de la cuisine. Sa grand-mère sursauta et s’écria :

« Patxi3 ! »

Elle utilisait toujours la version basque de son prénom. François se pencha pour l’embrasser et elle attrapa sa main, la serrant dans ses doigts noueux pour le retenir un peu puis le laissa aller embrasser sa mère. Maialen avait, elle, toujours détesté qu’on l’appelle Madeleine et préférait de loin son prénom basque. Elle embrassa son fils et prit sa tête entre ses mains pour mieux l’observer.

« Tu as bonne mine, annonça-t-elle, à table, tu dois avoir faim.

— Tout le monde a faim, rétorqua Lucie, et cet après-midi je dois emmener un groupe au lac du Tech, tu viens avec moi, François ?

— Non merci, Lucie, cela fait longtemps que je n’ai pas marché et je voudrais passer un peu de temps avec maman.

— Tu restes combien de temps ?

— Je suis attendu samedi matin à l’observatoire.

— Que vas-tu photographier, cette fois ?

— Saturne.

— Tu as trouvé quelqu’un qui était prêt à payer pour des photos d’une planète que tu peux observer avec de bonnes jumelles ? Tu es très fort, frérot !

— À vrai dire, je n’ai pas encore d’acheteur, mais la construction de la sonde Cassini est terminée et la prochaine fenêtre de lancement court de début octobre à mi-novembre pour une mise en orbite en 2004. Si cette fenêtre n’est pas utilisée, la mise en orbite de la sonde autour de Saturne est reportée de cinq ans. Je te fais le pari que d’ici un mois, tous les journaux télévisés vont chercher des images permettant d’illustrer leurs reportages, cela me laisse largement le temps de développer et de traiter mes planches photo. Si je me débrouille bien, je peux espérer un beau jackpot en vendant les droits aux grandes chaînes américaines et européennes et peut-être même japonaises.

— Je te fais confiance, affirma sa mère.

— Et moi, je ne parierai pas un kopeck contre toi, trop risqué, déclara Lucie en riant. »

Pendant tout le repas, les trois femmes pressèrent François de questions. Sa mère était inquiète et regrettait que son fils n’ait pas souhaité rejoindre un des laboratoires de recherche pourtant prestigieux qui avaient cherché à le recruter. Sa grand-mère fit remarquer ironiquement que François devait tenir ce besoin d’indépendance et d’aventure de sa propre mère. Sa sœur semblait plus intéressée par les détails de sa vie sentimentale, mais à peine son assiette terminée, Lucie se leva, prit un fruit et sortit en coup de vent. François prit l’assiette de sa grand-mère et lui proposa d’aller se reposer, mais elle refusa en agitant la main. François comprit qu’elle tenait à rester le plus possible en sa compagnie. Il aida sa mère à débarrasser la table et sortit une tasse à café du placard et la montra à sa mère qui acquiesça silencieusement, sa grand-mère, elle, refusa, toujours d’un geste. Avant même d’être en âge de commencer à en boire, il s’occupait de préparer le café pour sa mère et sa grand-mère. Il posa une tasse fumante devant sa mère et s’assit en face avec la seconde tasse. Maialen tourna sa cuillère bien plus longtemps que nécessaire. Elle n’ignorait rien des projets de son fils puisqu’elle avait participé au financement de la location du télescope de deux mètres de l’observatoire du pic du Midi. Elle avait appris à cette occasion qu’il s’agissait du plus grand télescope optique sur le territoire français métropolitain. Il faisait figure de Lilliputien comparé aux télescopes jumeaux de l’île d’Hawaï et leur miroir primaire de près de dix mètres, mais d’après François, il était suffisant pour obtenir, dans le cas d’une planète géante comme Saturne, des images de grande qualité. Elle se rappelait l’année où elle lui avait offert un appareil photo pour son anniversaire. Il avait passé tous les week-ends et toutes ses vacances d’été à courir les montagnes pour photographier les paysages, entraînant derrière lui Gabriel qui le suivait comme son ombre. Il avait économisé pour s’acheter son premier téléobjectif et s’était lancé à la poursuite des marmottes, isards et aigles royaux qui se cachaient sur les versants du parc national des Pyrénées. À la fin de l’été, il avait organisé avec son complice silencieux une séance de projection de diapositives au cours de laquelle Maialen était restée sans voix face à un couple de gypaètes barbus, photographiés jusque dans leur nid.

Plus tard, lorsqu’il lui avait annoncé la vente de trois de ces photos pour un ouvrage de vulgarisation scientifique, elle l’avait imaginé parcourir le monde pour photographier la faune sauvage, mais il avait réussi son bac de justesse. Il avait alors décidé de se présenter aux concours d’entrée de quelques grandes universités. Il espérait pouvoir intégrer une classe préparatoire malgré un dossier plus que moyen. À cette époque, Maialen avait été très inquiète pour l’avenir de son fils, craignant que sa confiance en lui inébranlable ne l’amène à un échec cuisant. Contre toute attente et alors que pendant toute sa scolarité, son fils s’était contenté de notes moyennes qui ne reflétait en rien ses capacités intellectuelles réelles, il s’était classé dans les dix premiers à la plupart des concours auxquels il s’était présenté. Pour des raisons que sa mère n’avait jamais cherché à comprendre, François avait choisi l’Institut National Polytechnique de Grenoble et avait quitté la ferme familiale pour une chambre d’étudiant sur le campus universitaire alpin. Maialen était devenue folle d’inquiétude. Malgré un contact téléphonique journalier, elle avait eu l’impression d’abandonner son petit. Sans elle pour le canaliser, elle craignait qu’il ne prenne son avenir en main qu’avec la désinvolture malsaine et autodestructrice qui lui était propre depuis l’école primaire. Et puis, un soir, il lui avait demandé l’autorisation d’inviter un ami de sa classe, à la ferme, pendant les vacances de la Toussaint. Aux questions dont elle l’avait bombardé, François lui avait juste répondu : « tu verras, c’est un Viking ». Elle fut néanmoins surprise en accueillant à la ferme Kristen, colosse norvégien au visage de bébé, aux joues roses et au regard bleu clair. Dès le premier regard, il avait fasciné Lucie qui du haut de ses dix ans lui avait demandé s’il était un « vrai » Viking. Cela avait été plus compliqué avec Gabriel qui voyait cet intrus d’un mauvais œil, mais François avait su éviter de négliger son plus vieil ami en organisant une expédition hivernale pour photographier un lac quelconque des environs. Maialen et sa mère en avaient profité pour soumettre habilement le « Viking » à la question. Celui-ci s’était prêté au jeu de bonne grâce, révélant la séparation et le divorce de ses parents, l’année de ses huit ans. Kris avait abordé sans aucune gêne les nombreuses conquêtes féminines de son père, riche industriel de la banlieue d’Oslo et l’alcoolisme de sa mère, issue d’une vieille famille aristocratique originaire de Bergen. Il n’avait jamais manqué de rien, mais n’avait visiblement jamais suscité un quelconque intérêt chez l’un ou l’autre de ses parents biologiques. Mère et fille se laissèrent progressivement attendrir par ce géant blond et l’adoptèrent sans condition. Même Gabriel finit par se laisser apprivoiser par Kris. Lucie n’était d’ailleurs pas étrangère à ce réchauffement des relations entre le Viking et le muet.

Maialen passa de longs moments à échanger avec le nouvel ami de son fils. Elle appréciait son érudition et sa sensibilité à fleur de peau et surtout elle identifia très rapidement un besoin de reconnaissance irrépressible qui était certainement à l’origine de sa motivation à être le meilleur dans tout ce qu’il entreprenait. Comme son propre fils, il s’était construit sur des valeurs de franchise, de loyauté et d’honnêteté qui lui permettaient d’afficher, en toute circonstance, une très haute estime de lui-même. Il était indiscutable qu’il possédait, lui aussi, une forme d’intelligence hors du commun, mais contrairement à François, il n’avait aucune assurance, aucune confiance en lui. Il se remettait constamment en question et éprouvait le besoin de travailler sans relâche pour prouver sa valeur, probablement parce qu’il avait longtemps cherché à attirer l’attention de ses propres parents, mais peut-être aussi parce qu’il aurait été prodigieusement offensé en cas d’échec. En observant les deux garçons, Maialen avait compris qu’ils seraient amenés, tous les deux, à se surpasser tant qu’ils seraient ensemble. Ils étaient opposés, mais complémentaires, comme l’ange et le diablotin représentant dans les dessins animés de Tex Avery la bonne et la mauvaise conscience. François pouvait entraîner Kris dans des épopées délirantes. La fascination qu’il exerçait sur Kris était réciproque. Lorsque Kris éprouvait le besoin de travailler sur les partiels de fin d’année, François se pliait à toutes ses exigences et laissait Kris diriger les opérations. Maialen s’était alors interdit toute ingérence dans les études de son fils, se bornant à contrôler régulièrement la pérennité de leurs relations. Même dans ce domaine, elle finit par admettre qu’elle perdait son temps. La puissance des liens qui s’étaient tissés entre les deux jeunes hommes ne pouvait être entamée durablement.

Un coup d’œil à la pendule l’obligea à abandonner ses souvenirs :

« Je vais devoir t’abandonner, mon chéri, j’ai pas mal de travail cet après-midi. Je suis très heureuse que tu sois venu passer quelques jours avec nous. On se retrouve ce soir ?

— OK, je me sers une autre tasse de café et j’irai rejoindre Gabriel.

— Je lui ai demandé de fendre du bois, tu le trouveras à la remise. Laisse ta grand-mère se reposer. Elle était tellement excitée de savoir que tu arrivais qu’elle est probablement restée éveillée une bonne partie de la nuit. »

François se tourna vers le fauteuil où son aïeule s’était effectivement assoupie. Il avait une affection particulière pour sa grand-mère. À la naissance de sa sœur, il avait éprouvé le besoin de connaître l’histoire de la famille. Il avait passé des heures à l’écouter lui raconter comment, fille de l’instituteur du village d’Arrens, elle s’était mariée au fils de la ferme « Irissari », Kristobal, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Enfant, François adorait entendre l’histoire de son grand-père Kristobal et aujourd’hui encore, il éprouvait une grande fierté à porter le nom de famille des Irissari. Avant de connaître sa grand-mère, Kristobal avait commencé, avec l’aide d’un cousin de Sallent de Gallego, à organiser le passage des républicains espagnols fuyant la dictature de Franco. Kristobal se chargeait de la partie française du parcours, du col de Peyre Saint Martin, à deux mille trois cents mètres d’altitude jusqu’à la vallée du gave4 d’Arrens.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Kristobal et son cousin hispanique reprirent du service, mais cette fois-ci pour le compte d’un réseau de la résistance qui s’était organisée sous l’autorité de l’instituteur d’Arrens.

François connaissait cette histoire par cœur, et pour cause, il avait obligé sa grand-mère à lui raconter une bonne centaine de fois les circonstances de sa rencontre avec son grand-père.

L’instituteur avait chargé sa fille d’accompagner discrètement, un aviateur anglais abattu sur le territoire français ou peut-être, un agent de renseignements cherchant à rejoindre l’Angleterre, jusqu’à la ferme Irissari. La fille de l’instituteur avait remis l’anglais entre les mains de Kristobal Irissari.

Ils se marièrent au printemps 1941.

Kristobal emmenait très souvent sa jeune épouse avec lui. Ils faisaient passer la frontière à des résistants en fuite ou à de jeunes hommes, préférant rejoindre les forces françaises libres plutôt que de se soumettre au travail obligatoire. De nombreux juifs persécutés parvinrent également ainsi, à rejoindre l’Afrique du Nord.

Sa grand-mère avait toujours parlé de cette période avec nostalgie, mais François avait depuis longtemps compris que cette époque faisait partie des meilleurs moments de sa vie. Elle aidait son père et elle accompagnait l’homme qu’elle aimait. Tous les trois étaient convaincus de la noblesse de leurs actions. Et puis, elle aimait courir la montagne avec Kristobal.

François connaissait très bien le parcours. Adolescent, il avait marché sur les traces de ses grands-parents. Il les avait imaginés faire une pause sur les crêtes, pour admirer la vue à couper le souffle sur le lac de Liantran. D’un point de vue strictement physiologique, le phénomène de souffle court était surtout lié aux efforts déployés pour gravir les mille quatre cents mètres de dénivelé, mais le panorama était époustouflant.

Début 1943, Kristobal apprenait que sa femme était enceinte. Cette année-là, des troupes allemandes furent stationnées le long de la frontière pour endiguer le flot de réfugiés venu grossir les rangs des troupes alliées en Afrique du Nord. D’un commun accord, Kristobal continua à assurer les passages seul. Très rapidement, la jeune femme que sa grand-mère était à l’époque ne fut, de toute façon, plus en mesure de marcher plusieurs heures dans les montagnes. Kristobal ne revint pas d’une course. Ni lui ni les personnes qu’il convoyait n’arrivèrent au col de Peyre Saint Martin. Après plusieurs heures d’attente, son cousin se lança à leur recherche. Personne n’a jamais su ce qu’il était advenu de Kristobal ni de ceux qui l’accompagnaient. Par mesure de sécurité, les parents de Kristobal accueillirent sa jeune épouse à la ferme. Elle restera cachée jusqu’à la naissance de Maialen, mais personne ne viendra troubler leur deuil et son instituteur de père poursuivra ses activités jusqu’à la libération, sans être inquiété. Kristobal a peut-être été abattu sans être interrogé, mais aucun corps n’a jamais été retrouvé. Sa grand-mère reste persuadée qu’il n’aurait pas parlé même sous la torture et François, pour d’inexplicables raisons, partage cet avis. Son café était froid, François versa le reste de sa tasse dans l’évier. Délicatement, il prit sa grand-mère dans ses bras. La vieille femme était fluette. Il réussit à ne pas la réveiller. Avec d’infinies précautions, il la déposa sur un des canapés du salon, la déchaussa et étala un couvre-pied sur ses jambes.

Mercredi 27 août 1997, 14 h 35, heure de Paris

Ferme Irissari

Commune d’Arrens-Marsous

Département des Hautes-Pyrénées

France

François trouva Gabriel derrière la remise. Il portait un casque antibruit et un écran de protection en Plexiglas, ce qui le rendait presque aussi sourd que muet. Quand il aperçut François, Gabriel stoppa la machine à fendre et retira ses protections. Il prit une grosse bille de bois qu’il posa sur le sol devant lui puis une deuxième qu’il posa juste à côté. Il s’assit sur la seconde bûche. François reçut le message et s’assit sur son tabouret improvisé. Il expliqua à Gabriel ce qu’il était venu faire et combien de temps il comptait rester. Gabriel lui demanda des nouvelles du « Viking » et François lui dévoila le projet qu’il avait avec Kris, de venir passer les fêtes de Noël et de fin d’année à la ferme. Puis il questionna Gabriel sur ses parents et sur son travail à la ferme. Gabriel l’assura que ses parents se portaient bien et que lui-même était très heureux de travailler avec sa mère. Il profitait de la présence de Lucie pour avancer quelques travaux avant l’hiver. Il savait qu’elle était heureuse d’accompagner des touristes sur les pistes de montagne et de leur faire découvrir les paysages insoupçonnés des environs et la faune sauvage qui s’y cachait. Il avoua cependant qu’il serait heureux de reprendre son bâton de marche et ses jumelles quand Lucie devrait repartir pour ses études. François se dit que Gabriel n’avait pas dû parler aussi longuement depuis un moment même si le nombre de mots utilisés était réduit au strict minimum. Il demanda à Gabriel s’il voulait un coup de main. En guise de réponse, Gabriel entra dans la remise et revint avec un casque antibruit et un écran, identiques aux siens. Il remit la machine en route et ils se mirent au travail, l’un alimentant la machine en billots entiers, l’autre en empilant les bûches fendues contre le mur de la remise.

François ne put s’empêcher de s’inquiéter pour sa mère. Non que celle-ci ne soit pas en mesure de gérer l’exploitation, en particulier avec l’aide de la famille de Gabriel. Le père de son ami d’enfance avait pris la suite de son propre père au poste de contremaître, à l’époque où la concurrence entre les enseignes de la grande distribution avait provoqué l’effondrement des prix de vente des produits issus de l’agriculture et de l’élevage. En zone de montagne, ce phénomène avait été encore plus rapide qu’en plaine et de nombreuses fermes avaient purement et simplement disparu. C’est dans ce contexte que Maialen était revenue à la ferme. Sa grand-mère, le grand-père de Gabriel et son jeune fils, qui n’était pas encore père, envisageaient de vendre la ferme. Maialen, après de brillantes études de médecine, rentrait d’un séjour en Afrique subsaharienne où elle avait participé à une mission humanitaire. Elle était tombée follement amoureuse d’un jeune médecin sud-américain. Leur passion enflammée s’était éteinte d’un seul coup, comme une allumette dans un courant d’air, lorsque Maialen lui avait annoncé sa grossesse. Après le départ précipité du bel hidalgo, Maialen s’était acharnée à poursuivre ses activités tant qu’elle le pouvait. Elle était arrivée à la ferme, enceinte de cinq mois, pour apprendre les difficultés auxquelles sa mère était confrontée. C’est elle qui avait émis l’idée de transformer la ferme familiale en gîte touristique. Ses illusions sur ses capacités à changer le monde et à combattre la misère et la famine s’étant envolées en même temps que ce qu’elle avait cru être l’amour de sa vie, elle abandonna la médecine sans aucun regret. Le père de Gabriel, en dépit des réticences de son propre père, avait été le plus facile à convaincre. Sa jeune épouse, enceinte également, avait été la plus enthousiaste. Convaincre sa propre mère avait été la partie la plus longue et la plus ardue, mais très rapidement, Maialen avait réussi à construire un projet détaillé. Les réserves et les craintes de sa propre grand-mère et du grand-père de Gabriel avaient probablement été source de conflits, mais Maialen reconnaissait que cela l’avait obligée à se surpasser, à ne négliger aucun détail.

L’abandon progressif des cultures peu rentables permit, grâce au fruit de la vente des terres et du matériel agricole devenu inutile, d’organiser le financement de la réfection d’anciennes dépendances. La famille Irissari fut relogée dans l’ancienne écurie et celle de Gabriel s’installa dans un bâtiment de plain-pied, à côté de l’ancien four à pain. Le bâtiment principal fut aménagé en chambres et suites, la cuisine modernisée était gérée par la grand-mère de Gabriel. Sa belle-fille, avant même la naissance de celui-ci, devint l’amie intime et le bras droit de Maialen. Les deux femmes se partageaient l’intendance du domaine et le rôle de mère des deux enfants de la ferme. Progressivement, l’activité agricole avait disparu. Les seules cultures qui furent conservées étaient celles qui permettaient l’approvisionnement de la cuisine.

Les politiques publiques favorisant le développement d’un tourisme hivernal de masse et le plan neige des années soixante et soixante-dix avaient largement contribué à la création d’un secteur plus élitiste s’adressant à un public à la recherche d’authenticité et fuyant le béton et la foule des stations des Alpes. La tendance actuelle vers un tourisme plus responsable était encore plus prometteuse. Ces dernières années, sa mère et la mère de Gabriel s’étaient engouffrées dans le créneau et avaient réussi à développer l’activité pendant la période estivale. L’affluence de randonneurs et autres alpinistes sur herbe avait été immédiate et dépassait même les espérances les plus optimistes des deux femmes. Cette réussite leur donna des ailes et depuis deux ans, les expéditions sur les sommets du massif des Pyrénées ne constituaient plus l’activité principale pendant la période hivernale. La mise en place de randonnées en raquette à la découverte des paysages fantastiques du parc national des Pyrénées et de la faune sauvage et préservée avait permis d’attirer une clientèle beaucoup plus large.

L’arrêt soudain de la machine surprit François dans ses pensées. Gabriel avait vu arriver Lucie, de retour de sa randonnée. Elle tenait trois bouteilles de bière, couvertes de condensation. François en eut instantanément l’eau à la bouche. Gabriel installa un troisième tabouret de fortune pendant que Lucie retirait les capsules et faisait la distribution. Chacun s’assit et savoura la bière comme l’instant. François finit par rompre le silence :

« Quand retournes-tu à tes études ?

— Dans trois semaines, répondit Lucie et sans leur laisser le temps de répondre, elle ajouta : vous allez me manquer tous les deux.

— Reviens, préconisa Gabriel.

— C’est sûr, dès les vacances de la Toussaint », rétorqua Lucie.

Elle but une gorgée de bière et se tourna vers son frère :

« Entre tes voyages et mes études, pas sûr que l’on puisse passer un week-end ou une soirée ensemble sur Paris, mais on pourrait se retrouver ici pour les vacances ?

— Si j’ai la possibilité de me libérer quelques jours, pourquoi pas, répondit François, mais on projette plutôt de rappliquer pour les fêtes de fin d’année avec Kris.

— Cool, tous les quatre réunis, ce serait génial ! s’enthousiasma Lucie. »

François adorait sa sœur, sa demi-sœur en fait, mais il ne l’avait jamais considérée comme une moitié de sœur. Tout le monde adorait sa petite sœur, sauf peut-être quelques gamins du village qu’elle avait martyrisés jusque dans la cour de l’école. Lucie était une meneuse, un véritable mâle alpha. Enfant, elle régentait les jeux et autres activités de tous ses camarades. François n’avait pas été surpris par ses choix d’orientation, commerce, management, gestion et marketing correspondaient parfaitement à son caractère et à ses capacités. Elle n’avait eu aucun mal à intégrer les classes préparatoires HEC et avait réussi brillamment le concours d’entrée de la prestigieuse école de commerce parisienne. Elle disposait d’une intelligence supérieure et, contrairement à son frère qui avait toujours été considéré comme capable de mieux faire, elle était sérieuse, méthodique et appliquée dans son travail.

La période de la naissance de Lucie était plutôt trouble dans l’histoire familiale. Sa grand-mère rechignait à en parler et sa mère n’était pas très loquace non plus. François ne savait pratiquement rien de ce soi-disant diplomate américain, prétendument en poste à Genève que sa mère présentait comme un charmeur affabulateur. Sa grand-mère, quant à elle, le considérait comme un mythomane qui aurait mérité d’être enfermé. François n’avait jamais compris comment sa mère, indépendante et intelligente, avait pu se laisser berner une seconde fois. À la première opportunité de carrière ou, plus probablement, à la première occasion de fuir, le joli cœur s’était envolé et Maialen s’était retrouvée, de nouveau, dans le rôle de mère célibataire.

À l’adolescence, Lucie avait émis le souhait de connaître son père biologique. Après avoir tenté de la décourager, puis avoir fait semblant d’ignorer ses demandes dans l’espoir qu’elle changerait d’avis, sa mère avait consenti à l’aider à retrouver la trace de son géniteur. La tâche était loin d’être aisée et elle avait été contrainte de faire appel à un détective privé. Lucie avait été bien plus affectée que sa mère en apprenant que son père était déjà marié lors de leur toute première rencontre et si l’idée de rechercher son propre père avait pu effleurer François, cet épisode l’avait définitivement vacciné.

Lundi 1er septembre 1997, 9 h 17, heure de Paris

Siège de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure

Boulevard Mortier

Paris, 20e arrondissement

France

Isabelle s’était présentée à l’entrée principale deux minutes avant neuf heures. Elle avait posé son sac à main dans lequel elle avait pris soin de placer tous les objets métalliques, sur le tapis du scanner à rayons X et ne portait aucun bijou en prévision du passage sous le portique de détection de métaux. Lorsque le militaire en faction derrière l’écran de contrôle tourna la tête vers elle, son cœur perdit visiblement quelques battements. Elle avait l’habitude de ce genre de réaction et elle était généralement flattée de l’effet qu’elle produisait, mais l’homme ne lui adressa même pas la parole et la déshabilla littéralement du regard. Lorsqu’il inclina la tête, elle crut même qu’il allait lui demander de se tourner pour pouvoir l’observer sous toutes les coutures. Isabelle récupéra son sac et planta ses yeux dans ceux de l’individu et s’adressa à lui, d’une voix suffisamment forte pour que l’autre militaire et le civil à l’accueil entendent distinctement :

« Vous pouvez peut-être fermer la bouche à présent. »

L’homme derrière le comptoir éclata d’un rire bref et l’accueillit avec un sourire sincère :

« Bonjour, mademoiselle ! Que puis-je faire pour vous ?

— Je m’appelle Isabelle Beauregard, répondit-elle en tendant sa convocation.

— Effectivement, lui confirma l’homme en vérifiant une liste sur son bureau, je préviens le chef du STR5. Auriez-vous l’amabilité de remplir le registre ? »

Isabelle se demanda si l’homme aurait été aussi affable si elle n’avait pas remis le goujat de l’entrée à sa place.

L’homme décrocha son téléphone et annonça la présence de mademoiselle Beauregard. Il continua à sourire en se disant que la demoiselle portait très bien son prénom. Ses traits fins et son teint aussi pâle que ses cheveux étaient sombres, lui donnaient un air de Blanche-Neige. Ses yeux dont les iris rappelaient la couleur d’un lagon du Pacifique étaient envoûtants. Une lointaine ancêtre lui avait probablement légué cet héritage qui devait être à l’origine de son patronyme. Réflexion faite, elle portait aussi très bien ce nom.

Le chef du Service technique de Recherche vint l’accueillir dans le hall. Ils s’étaient rencontrés lors de la formation que suivaient tous les candidats recrutés par la boîte, surnom interne utilisé à la place de l’acronyme DGSE. La visite commença par le service de sécurité où on lui remit un badge et un récepteur de radiomessagerie Alphapage, ses fonctions lui imposant d’être joignable à tout moment. Son supérieur hiérarchique direct, qui lui servait toujours de chaperon, la conduisit jusqu’au bureau de son propre supérieur, le directeur technique, nommé en conseil des ministres. Isabelle fut surprise d’être reçue en présence du directeur du renseignement, considéré comme le numéro deux de la maison. Les deux hommes lui souhaitèrent la bienvenue et l’assurèrent de leur fierté de pouvoir compter dans leurs rangs un major de promotion de l’École Polytechnique.

Lundi 1er septembre 1997, 11 h 55, heure de Paris

Issy-les-Moulineaux

Département des Hauts-de-Seine

Île-de-France

France

François ouvrit la porte de l’appartement dans lequel il vivait et avait installé son bureau et son laboratoire. Il lui avait fallu moins d’une heure pour venir de l’aéroport d’Orly. Il avait hâte de se mettre au travail, mais il mourait de faim. Il poussa le « flight case » sur roulettes dans lequel il transportait une partie de son matériel jusqu’à la pièce aménagée où il se chargerait de développer ses précieux négatifs et se rendit à la cuisine.

Le réfrigérateur était désespérément vide. François vérifia la date de péremption d’une barquette de lardons perdue sur une des clayettes et son moral remonta sensiblement. Il attrapa deux œufs, une brique de crème fraîche et un sachet de parmesan râpé. Il mit de l’eau à bouillir puis posa une poêle à chauffer. Il ouvrit le placard dans le lequel il rangeait l’épicerie sèche et les conserves et trouva un paquet de spaghettis. Vingt minutes plus tard, il s’attablait devant une assiette fumante de spaghettis carbonara qu’il saupoudra généreusement de fromage italien.

Lundi 1er septembre 1997, 13 h 42, heure de Paris

Siège de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure

Caserne des Tourelles

Boulevard Mortier

Paris, 20e arrondissement

France

Pour de la restauration collective, le déjeuner s’était avéré d’excellente qualité. Isabelle avait écouté religieusement les explications de son mentor et des quelques membres des services composant la Direction Technique qui les avaient rejoints. Un cryptanalyste l’avait questionnée sur son parcours. Isabelle ne s’était pas cachée de sortir de X,6 mais avait préféré éluder la plupart de ses questions. Un ancien hacker et une jeune centralienne du Service Technique d’Appui venaient de se présenter lorsque son chef dévoila sa position au classement de sortie de l’école Polytechnique. Le cryptanalyste émit un sifflement admiratif et fit une remarque flatteuse sur les jolies filles à la tête bien pleine, mais Isabelle était trop submergée par ses émotions pour l’entendre. Elle sut que ses joues avaient dû prendre la même couleur que son rouge à lèvres à la chaleur qu’elle sentait irradier sur son visage. Pour se donner une contenance, elle questionna son supérieur sur l’origine du surnom7 que la presse avait donné au siège de la DGSE. Personne ne fut dupe, mais il s’exécuta de bonne grâce, expliquant que personne ne savait vraiment si l’inspiration venait de la proximité de la piscine des Tourelles ou de l’entrée principale de la caserne du même nom qui était entièrement vitrée. Il enchaîna sur le projet de déménagement des locaux devenus trop exigus vers le fort de Noisy-le-Sec qui abritait déjà le Service Action. Ce projet avait été abandonné l’an dernier en raison des coupes budgétaires provoquées par la loi de programmation militaire. En début d’année, le 1er régiment du train avait libéré la caserne Mortier située juste en face du siège actuel et le ministère de la Défense avait pris la décision d’affecter les bâtiments à la DGSE. Des travaux avaient été entrepris et un tunnel avait même été creusé sous le boulevard Mortier pour permettre le passage des fonctionnaires sans qu’ils aient à quitter la boîte. Il proposa à Isabelle d’emprunter le tunnel en question pour lui présenter son futur lieu de travail.

Lundi 1er septembre 1997, 18 h 15, heure de Paris

Appartement de François Irissari

Issy-les-Moulineaux

Département des Hauts-de-Seine

Île-de-France

France

François ralluma les lumières et éteignit les éclairages inactiniques rouges qui lui avaient permis de développer ses négatifs. Il en avait développé plus d’une centaine qui séchaient accrochés au réseau de fil d’acier au-dessus de sa tête. Le plafond n’était pratiquement plus visible. François alluma la table lumineuse qui trônait au milieu de la pièce. Il décrocha les premiers négatifs développés et s’assit devant la table. Il en posa un sur le négatoscope et attrapa son compte-fils8. La chambre photographique qu’il avait utilisée pour les prises de vue acceptait des films grand format et chaque négatif couvrait presque la totalité de la vitre blanche de la table lumineuse. Ce format permettait une définition que les appareils numériques mettraient probablement quelques décennies à atteindre. François posa délicatement son compte-fils sur le premier négatif et plaqua son œil dessus. Le grain était parfait. Le contraste et la netteté étaient excellents, François releva la tête, posa le négatif entre deux feuilles de papier cristal. Il avait l’habitude de procéder à un premier tri visant à éliminer les négatifs présentant un défaut ou dont la qualité n’était pas irréprochable. Il reviendrait ensuite sélectionner les meilleures images.

Lundi 1er septembre 1997, 19 h 32, heure de Paris

Station de métro Porte des lilas

Paris, 20e arrondissement

France

Isabelle entra dans la rame et choisit une banquette libre. Son esprit était encore quelque part dans les sous-sols où elle avait passé l’après-midi. La Direction Technique venait tout juste d’hériter de deux supercalculateurs installés dans une salle sécurisée sous la caserne Mortier. Ces calculateurs étaient utilisés pour l’analyse des interceptions électroniques que la France s’autorisait à réaliser sur son sol, mais également sur les satellites et les câbles sous-marins intercontinentaux. Isabelle avait appris que les États-Unis avaient développé un système similaire, en collaboration avec le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. L’existence de ce programme d’écoute avait été dévoilée par la presse outre-Atlantique très récemment. Le Canada, puis la Nouvelle-Zélande avaient confirmé leur collaboration au réseau dont le nom de code, « Echelon », avait également été révélé. Les médias français s’étaient lancés dans des enquêtes de grande envergure pour démontrer l’exploitation d’un réseau d’écoute français identique. L’existence de la principale station d’écoute près de Sarlat, en Dordogne, avait rapidement été évoquée, mais le gouvernement français n’avait jamais confirmé ni même commenté la moindre information. Rapidement, le surnom de Frenchelon fut utilisé par certains journalistes pour désigner le réseau français.

Même si elle était loin d’avoir les moyens des Anglo-saxons, la France avait un certain avantage. Grâce aux territoires d’outre-mer, elle était en mesure d’assurer une couverture totale et constante des satellites en orbite autour de la planète. Avec ses deux calculateurs, la DGSE pouvait analyser les télécopies, les messages électroniques et les conversations téléphoniques qu’elle interceptait en recherchant des mots clefs élaborés par les analystes du Renseignement Électronique Stratégique. Le travail d’Isabelle consistait à vérifier la pertinence des renseignements issus de la recherche automatique de ces mots clefs. Elle se demandait combien de temps elle pourrait assurer cette mission sans se lasser lorsqu’elle se rendit compte que la rame dans laquelle elle se trouvait était arrêtée à la station République où elle devait changer de ligne.

Lundi 1er septembre 1997, 20 h 23, heure de Paris

Appartement de François Irissari

Issy-les-Moulineaux

Département des Hauts-de-Seine

Île-de-France

France

Un mince trait sombre, sur le disque planétaire, attira le regard de François au travers du compte-fils. Cela ne ressemblait pas à un défaut et n’était pas dû à une rayure. La trace se prolongeait sur les anneaux intérieurs. Le négatif était parfaitement net, mais les contours du trait étaient flous. François pensa à certaines photos prises sur les circuits automobiles où un bolide passait à grande vitesse devant l’objectif et laissait une traînée floue derrière lui. Ce genre d’images donnait une fantastique impression de vitesse qu’exploitaient certains photographes en augmentant volontairement le temps de pose lors des prises de vue.

François prit le cahier d’écolier qu’il utilisait pour noter les paramètres des prises de vue. Il fit défiler les pages jusqu’à trouver des pages vierges, puis revint sur ses notes datées du 30 août. Tous les clichés avaient été réalisés avec un temps de pose d’une seconde et l’intervallomètre avait été réglé pour déclencher des séries de trois images espacées d’une demi-seconde. François revint sur le négatif et vérifia les inscriptions incrustées sous l’image qui lui permirent de déterminer qu’il s’agissait du dernier déclenchement d’une série de trois. François mit le négatif de côté et reprit le précédent qu’il inspecta méthodiquement. Il repéra le trait qu’il n’avait pas remarqué lors du premier examen. Le trait n’était visible que sur la moitié de l’anneau A, qui à l’échelle planétaire avait une largeur de plus de quatorze mille kilomètres, mais ne faisait que quelques centimètres sur le négatif. François était très intrigué, la trace était plus claire sur les bords qu’au centre. Le début et la fin de chaque trace étaient parfaitement nets, François estima que l’ouverture et la fermeture rapide de l’obturateur constituaient une explication satisfaisante. Il superposa les deux négatifs et compléta mentalement la courbe entre les deux traits. Il eut alors la certitude qu’il s’agissait d’une ombre, celle d’un objet astronomique se déplaçant entre le soleil et Saturne. Il envisagea puis repoussa quelques dizaines d’explications, toutes plus ou moins bancales avant de revenir à l’hypothèse de départ. Il lui fallut de longues minutes pour admettre que seule la théorie d’un corps céleste projetant son ombre sur Saturne et ses anneaux permettait d’expliquer la trace enregistrée sur la pellicule. Il se rappelait que le diamètre de Saturne avoisinait les cent vingt mille kilomètres, un rapide calcul lui permit d’estimer la vitesse à laquelle cette ombre était passée. Il pensa dans un premier temps s’être trompé, mais il était habitué au maniement de chiffres astronomiques et il était assez facile d’estimer la distance parcourue entre les deux clichés. Admettre le résultat fut plus difficile. François se rendit au salon et s’empara du volume d’une encyclopédie où il pourrait trouver les caractéristiques exactes de la planète aux chapitres système solaire ou Saturne. Il tourna les pages jusqu’à découvrir un tableau décrivant les distances et les largeurs des différents anneaux ainsi que des lacunes et divisions s’intercalant entre eux. Certains anneaux présentaient une ou plusieurs divisions à l’intérieur de leurs limites. C’était le cas de l’anneau A, entrecoupé par les divisions d’Encke et Keeler. François saisit le premier cliché, la trace s’arrêtait avant la division de Keeler qui ne faisait qu’une trentaine de kilomètres de large et se situait à près de cent trente-sept mille kilomètres du centre planétaire. François changea de négatif et fouilla dans un tiroir, à la recherche d’un double décimètre. Il mesura le diamètre équatorial de l’image de Saturne sur le film puis la distance qui séparait le début de la seconde trace et le bord de la planète. Une rapide règle de trois lui permit d’estimer la distance entre la réapparition de l’ombre et l’axe de la planète à moins de dix mille kilomètres, soit une distance totale parcourue de cent quarante-sept mille kilomètres pendant la demi-seconde d’intervalle entre les deux prises de vue.

Son esprit était comme englué. Il se leva et se mit à marcher autour de la table lumineuse en attendant que cesse l’ébullition qui l’empêchait de raisonner de façon rationnelle. Il regarda sa montre, mais il était un peu tard pour appeler Kris et de toute façon il allait devoir mettre au point une argumentation solide avant d’exposer ses observations à son ami. Il ne doutait pas que l’esprit critique de l’astrophysicien norvégien repousserait avec force l’idée qu’un objet, ou tout au moins son ombre puisse se déplacer dans l’espace à une vitesse aussi proche de celle de la lumière. Il allait devoir organiser ses pensées. En premier lieu, il avait l’intention de développer une planche contact en superposant les deux négatifs de façon à obtenir un tirage montrant la trajectoire de l’ombre portée, dans son ensemble. Il allait devoir ensuite vérifier tous les négatifs restants pour s’assurer qu’une trace similaire n’apparaissait pas. Cela lui prendrait une partie de la nuit, mais il savait qu’il ne pourrait trouver le sommeil qu’une fois ces tâches accomplies. François ralluma les lumières rouges.

Mardi 2 septembre 1997, 10 h 11, heure de Paris

Laboratoire d’Astrophysique de Grenoble

Campus universitaire

Commune de Saint Martin d’Hères, banlieue de Grenoble

Département de l’Isère

France

Kris Ingvarson aperçut le gobelet de café qu’il avait posé sur son bureau il y a plus d’une heure. Il trempa les lèvres et fit la grimace. Il versa le breuvage froid dans le ficus à côté de la porte vitrée de son bureau et jeta le gobelet dans la poubelle. Il sursauta lorsque le téléphone sonna et regarda machinalement au travers des vitres qui séparaient son bureau du couloir comme pour vérifier que personne ne l’avait vu martyriser la plante. Il décrocha et marmonna son nom pour s’annoncer. En entendant « Salut doc ! » dans le combiné, il reçut deux informations. La première concernait l’identité de l’appelant. François avait pris l’habitude de l’appeler ainsi après avoir assisté à la soutenance de sa thèse. La seconde concernait plutôt son état physique. Le timbre de voix était inhabituellement rauque.

« Comment s’est passé ton séjour à la ferme ? demanda Kris. Comment se portent Lucie, ta mère et ta grand-mère ? Et Gabriel ? Et toi ça va ? Tu as une drôle de voix.

— Ça va, tout le monde t’embrasse et espère nous voir pour les fêtes de Noël. J’ai bossé toute la nuit, je me suis couché aux aurores. Faut que je te parle d’un truc, tu es seul ? demanda François.

— Oui, je t’écoute, répondit Kris, intrigué.

— Je suis tombé sur quelque chose d’inexplicable en contrôlant mes clichés de Saturne. J’ai deux épreuves sur lesquelles on voit une trace, une sorte de trajectoire. J’ai fait un tirage en superposant les deux négatifs que je vais te faire parvenir en express. Tu l’auras demain matin, j’aimerais avoir ton avis.

— Tu m’en dis trop ou pas assez, affirma Kris.

— C’est vrai, mais je préfère éviter de t’influencer.

— Ça a l’air chaud, tenta Kris dont la curiosité était piquée au vif.

— Brûlant, répondit François, laissant Kris sur sa faim, tu m’appelles dès que tu as le tirage sous les yeux et que tu peux parler ?

Il raccrocha non sans avoir conseillé à son ami d’aller se reposer, lequel lui avait répondu qu’il allait d’abord lui expédier la planche photographique.

Fronçant les sourcils comme il le faisait lorsqu’il était soucieux ou contrarié, Kris se pencha en arrière et croisa les mains derrière la tête tout en gardant les yeux fixés sur le téléphone. Le fauteuil sur lequel il était assis émit une plainte grinçante, mais Kris n’y prêta aucune attention.

Mercredi 3 septembre 1997, 9 h 6, heure de Paris

Laboratoire d’Astrophysique de Grenoble

Campus universitaire

Commune de Saint Martin d’Hères, banlieue de Grenoble

Département de l’Isère

France

Malika était excédée par ces étudiants qui n’avaient pas la moitié de son âge et s’adressaient à elle comme à un être inférieur. Elle répondit au jeune blanc-bec de l’autre côté du comptoir que les dossiers incomplets ne pouvaient pas être acceptés, que la règle était la même pour tout le monde et qu’il pouvait être recommandé par le pape ou être le descendant de Mahomet lui-même, elle ne croyait ni en l’un, ni en l’autre. Elle vit, du coin de l’œil, arriver le grand blond du troisième. Il lui avait demandé de l’informer de la réception d’une enveloppe ou d’un colis, ce qu’elle avait fait dès l’arrivée du courrier, juste avant que ce gamin prétentieux ne s’adresse à elle. Malika avait toujours été fascinée par le « docteur » Ingvarson. Au début, elle avait été plus impressionnée par sa taille que par son esprit. Pour elle qui n’atteignait pas le mètre soixante, c’était littéralement un géant qu’elle ne pouvait regarder en face que de loin. Plus tard, elle avait pu apprécier sa bienveillance et sa générosité. En sa présence, Malika n’avait jamais ressenti la moindre gêne, le géant nordique n’était jamais condescendant ou hautain.

Kris se rapprocha du comptoir derrière lequel officiait Malika. Il déchiffra immédiatement la contrariété dans le regard de Malika. En s’approchant, il n’entendit que les mots « sale » et « bougnoule ». Il sentit le rouge lui monter aux joues et le simple fait de ne pas parvenir à contrôler les effets physiologiques de ses émotions augmenta encore son agacement. Il se plaça derrière le jeune insolent, se pencha en avant de manière à pouvoir parler à la hauteur de son oreille et lui chuchota :

« Je vous conseille de vous excuser. »

L’étudiant se retourna, en inspirant bruyamment par le nez, mais en voyant la montagne qui se dressait face à lui, l’air resta bloqué dans ses poumons pendant plusieurs secondes.

« Immédiatement », ajouta Kris, à voix haute cette fois et sur un ton glacial.

Malika eut peur que le gentil géant, dont le visage était rouge de colère, en vienne à corriger physiquement l’énergumène. Elle se leva si brutalement que son fauteuil heurta le meuble pour dossiers suspendus derrière son bureau. Elle adressa une supplique silencieuse que Kris ne remarqua même pas, mais le jeune étudiant se ratatina. Elle fut soulagée de l’entendre bafouiller des excuses et s’éclipser vers la sortie sans demander son reste.

Elle prit le colis qu’elle devait remettre à Kris et pour la première fois, une certaine gêne s’installa entre eux. Comme si tous deux venaient juste de se rendre compte de leur différence ethnique. Elle lui tendit le paquet, mais le retint et posa sa main sur la sienne en le remerciant. Le rouge qui colorait encore ses pommettes disparut et un sourire bienveillant adoucit ses traits. Ils prolongèrent le contact quelques secondes et la gêne s’envola.

Kris remonta dans son bureau, ferma la porte, arracha un nouveau gémissement à son siège et posa devant lui le tube en carton qu’il venait de récupérer au rez-de-chaussée. Depuis sa plus tendre enfance, il ne supportait pas l’injustice et il avait souvent utilisé sa taille pour défendre les plus faibles des brimades des petits caïds. Il n’avait jamais eu besoin d’en venir aux mains. Il n’était même pas sûr d’être vraiment capable de se défendre, mais les persécuteurs sont souvent les pires lâches qui soient. Il ouvrit un tiroir, sortit une paire de ciseaux et s’attaqua au bouchon qui fermait l’une des extrémités du tube. François n’avait pas lésiné sur le ruban adhésif. Il parvint à extraire le tirage grand format et l’étala sur son bureau. Il dut poser un dictionnaire sur un angle, une tasse pleine de stylos et crayons sur un autre et maintenir les angles opposés pour éviter que le document ne s’enroule sur lui-même. Kris avait beau connaître les méthodes utilisées par François, il était toujours impressionné par la qualité des images qu’il pouvait produire. Il savait que son ami travaillait avec des plans-films de très grand format. Aucun agrandisseur n’acceptait un négatif de cette taille et l’image qu’il avait sous les yeux avait été obtenue en posant le négatif directement sur un papier photosensible. Le tirage final, obtenu par contact, faisait exactement la même taille que le négatif et dépassait les cinquante centimètres de large sur quarante de haut, ce qui avait obligé Kris à faire de la place sur son bureau pour pouvoir le dérouler complètement.

Il distingua la fine trace dont lui avait parlé François au téléphone. Il chercha deux objets suffisamment lourds pour remplacer ses doigts afin d’utiliser son téléphone pour appeler François qui décrocha dès la seconde sonnerie.

« Salut, François, dit Kris, je suis devant ton tirage.

— Salut, Kris, répondit François, tu as vu la trace ? »

Kris nota mentalement que François n’avait pas utilisé de surnom pour le saluer, ce qui montrait l’importance qu’il accordait à leur conversation.

« Oui, mais franchement, je ne vois pas pourquoi tu accordes autant d’attention à ce qui pourrait être une simple aberration chromatique ou un effet de “flare9”, reprit Kris.

— C’est évidemment ce que l’on pourrait conclure en première analyse, admit François.

— OK, je suppose que tu as longuement réfléchi aux différentes possibilités alors développe, s’impatienta Kris.

— Bon, en premier lieu, tu as trouvé le compte-fils dans le paquet ?

— Non, ne bouge pas, dit Kris en reprenant le tube de carton dans la poubelle. »

Il repéra une boule de papier bulle coincée au fond du paquet qu’il secoua jusqu’à ce qu’elle tombe dans sa main. Il déchira l’emballage d’un coup de dent et annonça :

« C’est bon, je l’ai !

— Bien, regarde la trace au compte-fils. Les bords sont flous alors que l’image est parfaitement nette. Je pense que la trace est causée par l’ombre portée d’un objet en déplacement. L’ombre se déplace en même temps que l’objet et a été enregistrée sur la pellicule. La première partie de la trace, à droite de l’image, est très courte et s’arrête brutalement juste avant la division de Keeler peu après le bord extérieur de l’anneau A. Tu vois ?

— Oui très bien, affirma Kris.

— Parfait, le bord de la trace à la coupure est parfaitement net sous le compte-fils. Cela ressemble à l’arrêt de la prise de vue à la fermeture de l’obturateur, tu me suis ?

— Pour l’instant, sans problème, mais il faudrait que tu détailles tes paramètres de prises de vue.

— Tu as raison, excuse-moi, reprit François, toutes les photos sont réalisées avec un temps de pose d’une seconde. Le déclenchement se fait par série de trois prises avec un intervalle d’une demi-seconde. Sur la série qui nous intéresse, la première photo ne porte aucune trace, elle apparaît sur la seconde photo, elle devient clairement visible sur l’anneau A. Les anneaux extérieurs ne sont probablement ni assez denses, ni assez lumineux pour que l’on puisse l’observer. Au moment du déclenchement, la trace est certainement invisible, nous ne pouvons donc pas déterminer à quel instant précis du temps de pose du premier cliché elle apparaît. En revanche, elle s’arrête à la fin du temps de pose et disparaît pendant tout l’intervalle entre les deux poses. Regarde maintenant le début de la trace à la reprise, juste au bord de la planète elle-même. Tu vois comme c’est net ?

— Oui, je vois.

— C’est très certainement lié à l’ouverture rapide de l’obturateur au début de la troisième pose d’une seconde.

— Donc, si j’ai bien compris, la première partie de la trace correspondrait au passage de l’ombre d’un objet stellaire pendant la photo deux et la seconde partie au déplacement enregistré lors de la photo trois ?

— Exactement, s’exclama François, et la partie où aucune trace n’est visible correspond à l’intervalle d’une demi-seconde entre les deux prises de vue.

— Bon, et où veux-tu en venir ? demanda Kris.

— À combien estimes-tu la distance entre le point correspondant à la fermeture de l’obturateur à la fin de la photo deux et celui correspondant à l’ouverture au début de la photo trois ? rétorqua François.

— Si je ne me trompe pas, le diamètre équatorial de Saturne avoisine les cent vingt mille kilomètres, se rappela Kris en attrapant une règle graduée.

— Exact ! répondit François.

— Alors je dirai, un peu plus de cent quarante ou cent cinquante… commença Kris. »

Le silence qui suivit fut bien plus long que le temps nécessaire au calcul. François se garda bien d’interrompre l’intense réflexion qu’il avait provoquée dans l’esprit de Kris.

« Impossible ! » finit par affirmer Kris.

François ne répondit pas et un silence plus long encore s’installa.

Il n’était pas étonné que la première réaction de son ami soit celle du déni puisque c’était exactement celle que lui-même avait eue.

« Cela voudrait dire que ton objet se déplace à une vitesse équivalente, voire supérieure à celle de la lumière ? » interrogea Kris.

François étant toujours silencieux, il reprit après une pause plus courte que les précédentes :

« OK, je te rappelle.

— Je reste à côté de mon téléphone, répondit simplement François et il raccrocha. »