10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Erzählungen

- Sprache: Deutsch

"Wunderbare kleine Geschichten voller Sehnsucht, Zärtlichkeit und Leidenschaft." Madame

In jedem Leben gibt es Wendepunkte, nach denen nichts mehr so ist wie zuvor – war das Glück überwältigend, wird es plötzlich brüchig, selbstlose Hingabe wechselt in eitle Eigenliebe, Leidenschaft wird Verzweiflung. Ulla Hahn erzählt von diesen Wendepunkten, und jeder Wendepunkt stellt eine Variation auf die Liebe dar. Das sind bestrickende Geschichten über die Sehnsüchte, die nur manchmal erfüllt werden, über die Siege und Niederlagen des Zusammenlebens, über Zuwendung und Zärtlichkeit. Mitreißend und doch empfindsam, nahe, aber nie indiskret erzählt Ulla Hahn aus unserem Leben.

Neben bisher unveröffentlichten Erzählungen versammelt dieser Band auch Texte, die schon unter dem Titel »Liebesarten« publiziert wurden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 351

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

In jedem Leben gibt es Wendepunkte, nach denen nichts mehr so ist wie zuvor – war das Glück überwältigend, wird es plötzlich brüchig, selbstlose Hingabe wechselt in eitle Eigenliebe, Leidenschaft wird Verzweiflung.

Ulla Hahn erzählt von diesen Wendepunkten, und jeder stellt eine Variation auf die Liebe dar. Das sind bestrickende Geschichten über die Sehnsüchte, die nur manchmal erfüllt werden, über die Siege und Niederlagen des Zusammenlebens, über Zuwendung und Zärtlichkeit.

Ulla Hahn, aufgewachsen im Rheinland, arbeitete nach ihrer Germanistik-Promotion als Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten, anschließend als Literaturredakteurin bei Radio Bremen. Ihr lyrisches Werk wurde vielfach ausgezeichnet. Für ihren Roman Das verborgene Wort (2001) erhielt sie den ersten Deutschen Bücherpreis. 2009 folgte der Bestseller Aufbruch und 2014 Spiel der Zeit. Wir werden erwartet (2017) bildet den Abschluss ihres autobiografischen Romanzyklus. In Liebesarten sind ihre Erzählungen versammelt, auch einige, die in Zeitschriften publiziert wurden, und eine bisher unveröffentlichte.

Ulla Hahn

Liebesarten

und andere Geschichten vom Leben

Erzählungen

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © aller Erzählungen, die im Band Liebesarten publiziert wurden, 2006 by Deutsche Verlags-Anstalt in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Für die Erzählungen »Brief Gertruds, Königin von Dänemark, an ihren Sohn Hamlet«,

»Liebe, Lust und Lügenpresse. Eine infernalische Geschichte« und »Welle« © 2017 by Deutsche Verlags-Anstalt in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Die Erzählung »Willem van de Zee« © 2017 by Ulla Hahn

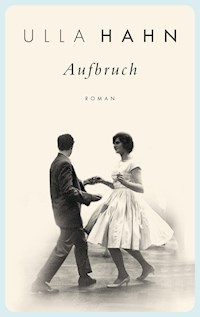

Umschlag: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Umschlagmotiv: Hanka Steidle/Plainpicture

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-21928-4V002

www.penguin-verlag.de

Inhalt

Zugspitze

In den Dünen

Willem van de Zee

Wenn es ernst wird

Rote Schuhe

Mohr im Hemd

Whow

Welle

Die Motte

Eine einfache Geschichte

Wilhelm und die Musik

Fasan auf besondere Art

Fakten

Avon läutet

Eine Woche nach Silvester

Brief Gertruds, Königin von Dänemark, an ihren Sohn Hamlet

Liebe, Lust und Lügenpresse. Eine infernalische Geschichte

Editorische Notiz und Textnachweis

Zugspitze

So wohl wie in dieser Wohnung hatte ich mich noch in keiner gefühlt. Aber was sage ich: Wohnung! Ein Haus hatte ich bezogen, nun ja, ein Häuschen, keine hundert Quadratmeter, auf zwei Stockwerke verteilt, und drum herumlaufen, wie ich es mir erträumt hatte, konnte ich auch nicht, das Häuschen stand Wand an Wand mit anderen, ein Reihenhäuschen eben. Aber was für eines.

Ein Märchenhaus in der Rosenrotstraße, umgeben von Aschenputtel, Dornröschen, Schneewittchen und wie sie alle heißen, die Grimm’schen, Bechstein’schen, Andersenleute: die Märchensiedlung, gleich hinterm Schloss. Erbaut in den zwanziger Jahren, hatten erfinderische Architekten zeigen wollen, was man mit den Genossenschaftsgroschen kleiner Leute auf die Beine stellen kann. Kein Haus war wie das andere, jedes hatte seinen Vorgarten, schmale Parzellen, die mit ihren kleinen Rasenflächen, Staudenrabatten, Rosenstöckchen und Flieder einen sanften und verträumten Eindruck machten; und hinterm Haus gab es ein größeres Stück Erde, das der Phantasie seiner Besitzer freies Spiel ließ, ihre Wünsche und Sehnsüchte offenbarte.

So grenzte mein Grundstück mit seinen verwilderten Obstbäumen und kniehohem Gras, nur durch Maschendraht getrennt, an dreihundert Quadratmeter Antike, alles aus Polyester, pflegeleicht und witterungsbeständig, errichtet und beherrscht von einem Steuerberater mit Diplom. Triumphbögen führten zu einem mannshohen Kolosseum für Schaufeln und Harken, im Pantheon hinten am Zaun waren Kaninchen untergebracht, zwischen Lorbeerbüschen lauerten gipsweiße Götter und Cäsaren, bei Katzen in weitem Umkreis als Krallenschärfer beliebt.

Ich schweife ab; das kommt leicht vor, wenn mich eine Sache begeistert, und die Siedlung begeisterte mich, begeistert mich noch heute, lange nachdem ich sie verlassen habe.

Es war ein Glücksfall, das Häuschen, meine ich, das Häuschen zu bekommen, ein reiner Glücksfall. Eine Freundin meiner Eltern hatte hier gewohnt; die steilen Treppen waren ihr zuviel geworden, und sie war so dankbar, es mir zu vermieten, wie ich, einzuziehen. Hier, mit Blick auf die viel zu hohe Tanne, die in dem winzigen Vorderbeet wurzelte wie in einem Blumentopf, fand ich die Ruhe, die ich nach meiner Scheidung von Gerhard brauchte. Meine Augen folgten den wogenden Bewegungen, meine Ohren dem Rauschen der mächtigen Äste, und allmählich konnte ich mich auch wieder auf meine Arbeit konzentrieren: Übersetzungen aus dem Spanischen und Portugiesischen, meist für Firmen und Kongresse, aber mein Herz hing an Romanen und Gedichten, der schönen Literatur eben. Hier in der Märchensiedlung erst recht.

Aber nicht der Name allein war es, der mich so heimisch machte; ich neige nicht zur Sentimentalität, seit meiner Scheidung schon gar nicht. Es war die diskrete Balance zwischen Nähe und Distanz der Nachbarschaft, die meinem Verständnis von gelungenem Zusammenleben vollkommen entsprach. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mir ein Bild von den Nachbarn machen konnte. Vom antikenverliebten Steuerberater zur Rechten habe ich schon gesprochen, linker Hand wohnte eine Familie mit drei Kindern, alle noch zu klein für die Schule. Womit der Mann, ein bulliger Kerl, der jeden Morgen pünktlich um acht sein Motorrad anließ und abends gegen sieben wieder hinters Haus schob, den Unterhalt für seine Familie verdiente, habe ich nie erfahren. Die Frau, untersetzt und drall wie ihr Mann, grüßte freundlich und ein wenig scheu, und den Kindern ging ich so gut wie möglich aus dem Weg. Bis heute habe ich nicht verwunden, dass Gerhard sich damals gegen Kinder gewehrt und ich ihm darin nachgegeben hatte. Kinder, denke ich, hätten unsere Ehe zusammengehalten, nicht auf diese billige Art – nur »wegen der Kinder« –, nein, Kinder hätten uns zu anderen Menschen gemacht, reiferen Menschen, verantwortungsvoller, rücksichtsvoller gegeneinander.

Jetzt war Gerhard schon zweimal Vater geworden und ich aus dem Alter heraus. Dass er mit der Neuen all das tat, was er mir immer abgeschlagen hatte, blieb in allem Kummer die größte Kränkung.

An die Gärten hinter den Häusern grenzten die Gärten einer Parallelstraße. Nicht nur, wenn abends die Lichter angingen, konnte man über Büsche und Blumen hinweg einander in die Zimmer schauen. Die da drüben, wie ich sie für mich nannte, auch als ich ihren Namen schon kannte, hatten hauchdünne Gardinen in weite Bögen gespannt und zogen abends gelegentlich einen Vorhang zu, während ich ein Rollo mit verstellbaren Lamellen anbringen ließ; das Praktische galt mir stets mehr als die Ästhetik; Rollos müssen nicht in die Wäsche.

Ich gestehe, dass ich gerne zu ihnen hinüberschaute, von Anfang an. Im März war ich eingezogen, und die lässig angelegten Beete in ihrem Garten zeigten schon das erste Grün von Tulpen, Krokussen, Hyazinthen, an der Hecke zu meinem Zaun unter einem Strauch Veilchen und Anemonen. Später im Jahr explodierte dort ein prächtiges Paradies, gezähmte Wildnis in immer neuen Farben und Düften bis weit in den Herbst, wenn die hohen Topinamburen sich den immer raueren Winden beugen mussten. Schmale Wege, von Buchsbaum eingefasst, schlängelten sich um die Rabatten zum Zaun und zurück ans Haus, wo im Fenster unter den Gardinenbögen in schimmernden Tonkrügen Grünpflanzen wucherten.

Durch die Lücke zwischen Pflanzen und Gardinen konnte ich Regale erspähen, Bücherregale tief ins Zimmer hinein, womöglich bis zur Decke. Und dann war da, wenn die Sonne in die Fenster fiel, ein eigenartiges Blitzen, das mich immer wieder anzog, mal rot, mal grün, blau und gelb, mal zwei, drei Farben nebeneinander, ein sonderbares Feuerwerk, das erlosch, sobald die Sonne weiterwanderte. Meist lernt man zunächst die Menschen, dann ihre Behausung kennen, erst den Kern, dann die Schale; hier machte mich die Hülle neugierig auf den Inhalt.

Von weitem, das heißt, durch die gedoppelten Fenster, das meine und das von gegenüber, sah ich die Bewohner dann auch zum ersten Mal. Sie, eine hochgewachsene, schlanke Gestalt, grau in vielen Schattierungen, die dunklen Haare eine fedrig geschnittene Haube über einem blassen Gesicht; und ebenso blasse Hände, die eine Gießkanne hielten und die Blätter der Pflanzen streichelten, ja, das taten sie, anders kann ich die delikaten Bewegungen der Fingerspitzen über die grünen Lanzetten auch heute noch nicht bezeichnen. Etwa in meinem Alter schätzte ich die Frau, später musste ich zugeben, dass sie um einiges jünger war.

Dann stand ein Mann hinter ihr, ich hatte ihn aus dem von einer Stehlampe nur schwach erleuchteten Raum nicht kommen sehen, und legte ihr eine Hand auf die Schulter, drehte sie sanft und doch herrisch, wie mir schien oder wie ich es mir vorstellte, denn wie hätte ich die Art und Weise einer Geste aus dieser Entfernung genau erkennen können, also mit seiner Hand auf ihrer Schulter drehte er sich ihren schlanken Körper zu, oder folgte sie einfach dem Druck seiner Hand, in meinen Augen war es ein einziger eleganter Bogen, den ihr Oberkörper vor dem Fenster beschrieb, eine gut einstudierte Tanzfigur, mit der die beiden mir den Rücken zukehrten und im Dunkeln des Zimmers verschwanden.

Ich sagte schon, dass in dieser Siedlung kein Haus wie das andere war, und so konnte ich ihnen in Gedanken kaum durch ihre Räume folgen. Küche und Essecke gingen bei mir zum Garten hinaus, bei ihnen musste dort das Wohnzimmer sein, so erklärte ich mir die Bücher.

Plötzlich trat der Mond aus den Wolken und überspülte die Häuser gegenüber mit seinem toten Licht. Die Mauern schienen sich aufzurecken, und die Dächer erglänzten wie eine Wasserfläche, die von blendender Helle getroffen wird. Von fern bellten zwei Hunde, dumpf, als steckten die Köpfe in einem Sack.

Die Schmerzen der Scheidung hatte ich noch längst nicht verwunden. Zwar war es nicht mehr so schlimm wie im ersten Frühjahr. Nicht einmal den Wind in den Bäumen, seine Zärtlichkeiten, die er dem frischen Laub erwies, hatte ich da ertragen können. Aber noch immer suchte ich in allen Paaren, die mir begegneten, den Makel, den braunen Fleck auf der scheinbar frischen Frucht. Noch so gut getünchte Narben noch so alter Verletzungen entgingen mir nicht. Wartet nur, ihr kommt auch noch dran, zischte es unwillkürlich durch meinen Kopf, wenn ich sah, wie sich der Steuerberater morgens im Garten beim Frühstück hinter der Zeitung vergrub, blindlings nach den Brötchen griff, die seine Frau ihm belegt und gestrichen vorsetzte, wenn ich hörte, wie sie dem Lesenden mit ihren Klagen in den Ohren lag, eine miauende Katze. Sie sind jetzt übrigens wirklich geschieden, auch das habe ich neulich gehört; nur das Abitur der Jüngsten hätten sie noch abgewartet. Die Frau habe das Haus behalten, seine Antiken – Triumphbögen, Kolosseum, Pantheon, Götter und Cäsaren, sogar den Lorbeer – aber habe er mitgenommen und irgendwo im Holsteinischen wieder neu arrangiert. Doch in diesem Sommer saßen der Steuerberater und die Zahnarzthelferin noch an einem Tisch und schliefen noch zumindest unter einem Dach.

Schon am Morgen nach meinem ersten abendlichen Blick auf das Paar gegenüber sah ich die beiden im Garten. Vormittags, wenn Leute in meinem Alter zu Hause nichts mehr zu suchen haben, kramten sie in den Beeten zwischen Tulpen und Narzissen, ehe der Mann sich aufrichtete, die kauernde Frau bei der Hand griff, emporzog und mit der gleichen Geste wie am Abend ins Haus geleitete. Ja, geleitete. Es lag nämlich in all seinem Tun, auch seinem Sprechen, aber das vernahm ich erst später, etwas Feierliches, nichts Außergewöhnliches oder Feiertägliches; vielmehr war diese Feierlichkeit von einer selbstverständlichen ernsten Harmonie getragen, die mich, nun, ich musste selbst schmunzeln, als mir der Vergleich durch den Kopf schoss, an griechische Götter erinnerte, womöglich an den Göttervater selbst. Und sie, die Schöne, Schlanke, folgte ihm wie die Welle dem Wind. Dass er um einiges älter war als sie, konnte ich an diesem Morgen nicht erkennen. Sie waren ein einnehmendes Paar, dessen unaufdringlicher Gleichklang mich meinen missgünstigen Blick, meine Zerstörungssucht gegenüber aller Zweisamkeit in den nächsten Wochen und Monaten mehr und mehr vergessen ließ.

Wenig später traf ich die Frau in der Bücherei unseres Stadtteils. Auch an meinem vorigen Wohnort hatte ich diese Einrichtung nie verschmäht, fand ich dort doch oftmals Titel, die in der Unibibliothek ausgeliehen oder nicht zu haben waren.

Manche Menschen entfalten ihre Anziehung eher aus der Distanz, mit dem Eindruck ihrer Bewegungen, ihrer Gestalt, anderen muss man auf Armeslänge gegenüberstehen, um sich an ihrem Anblick, Einzelheiten wie Augen oder Mund zu erfreuen.

Die Frau von gegenüber war in jedem Falle das, was man als gutaussehend bezeichnet. Doch hätte man, von nah betrachtet, nicht genau zu sagen gewusst, warum. Ihre graubraunen Augen standen ein wenig zu weit auseinander, die Nase war spitz und lang und etwas zu dicht überm Mund, der schön geschwungen, doch schmal über einem kurzen, beinah fliehenden Kinn saß. Ihr grauer Sweater fiel locker über knapp sitzende Jeans.

Wir nickten uns freundlich zu, und ich stellte mich als das neue Gegenüber vor. »Aglaia Meier«, streckte sie mir ihre Hand entgegen, eine gegen alle meine Erwartung weiche, fast knochenlose Hand, die kaum zu dem beinah jungenhaften Körper passte. Wir wechselten noch ein paar Belanglosigkeiten, derweil ich versuchte, die Titel der Bücher zu entziffern, die sie unterm Arm hielt, was mir nicht gelang, da mich der Name Aglaia – Aglaia und dann sowas Gewöhnliches wie Meier – zu sehr ablenkte. Ihre Abschiedsworte »Ich muss los, Kurt wartet sicher schon« klingen nach bis auf den heutigen Tag, nicht nur, weil sie mir den Namen ihres Mannes verrieten, sondern auch, weil der Tonfall den Besitzerstolz und die freudige Bereitschaft zu gehorchen verriet, wie er Liebenden eigen ist und wie ich ihn einstmals auch von Gerhard gehört hatte, wenn er am Telefon einen Kollegen abhängen wollte.

Seit dieser Begegnung winkten wir uns zu, wenn wir einander im Garten sahen; an den Zaun traten wir nicht. Sie verließ das Haus zweimal in der Woche dienstags und donnerstags, ganz so wie Kurt, der mittwochs und freitags morgens mit dem Auto davonfuhr. Im Sommer hörten diese Regelmäßigkeiten auf, und ich schloss daraus, dass sie irgendetwas mit der Universität zu schaffen hätten, was mir die Zahnarzthelferin, geziert die Hand auf ein Jupiterköpfchen spreizend, geheimnistuerisch bestätigte. »Wenn sie sich nur ein bisschen besser anziehen würde«, fuhr sie im gleichen Tonfall fort, und ein Blick auf ihre Gewandung, blumige Rüschenbluse überm dreiviertellangen Glockenrock, machte klar, was sie unter besser verstand. Mein zögerndes Nicken ließ sie verstummen, und sie wandte sich wieder ihren, genauer: seinen, kränkelnden Akanthusstauden zu und ich mich meinem Rosenstöckchen, dem der Mehltau drohte.

Anders als Aglaia verlor Kurt Meier im Näherkommen nicht. Im Gegenteil. Der Eindruck aus der Ferne wurde Schritt für Schritt bestätigt, bekräftigt, verstärkt. Als Teenager war ich im Bücherschrank der Großmutter auf einen blauen Leinenband gestoßen, Erzählungen von Eduard von Keyserling, und hatte mich Hals über Kopf in die müde Lässigkeit seiner Helden, ihre raffinierte Dekadenz verliebt. Mag sein, schoss es mir durch den Kopf, als Kurt mit wenigen langen Schritten auf den Zaun zuging, dass mich diese Schwärmereien eines pubertierenden Mädchens nie losgelassen hatten. Bilder, gegen die anzukommen Gerhard, der sportliche, zupackende Betriebswirt, nie eine Chance gehabt hatte.

Schlank wie Aglaia war Kurt, doch um einiges älter, viel besser passte er zu mir als zu ihr, dachte ich, die ich an Jahren wohl genau zwischen den beiden stand. Kurt ging nicht, er schritt durch die schmalen buchsbaumbegrenzten Rabatten wie Gulliver im Zwergenland, doch ohne das lächerlich Unbeholfene, wenn Proportionen nicht stimmen. Auch Kurt trug einen grauen Pullover zu blauen Jeans, doch ebenso gut hätte er – ja, was trug eigentlich Zeus, wenn er nicht als Schwan, Stier, Wolke daherkam? Einen grauen Pulli und Jeans, natürlich.

Nicht eine Sekunde kam mir in den Sinn, ich könnte mich in diesen Mann verlieben, dazu schien er mir einfach zu perfekt. Sein Gesicht hatte so regelmäßige Züge, dass es beim ersten Anblick fast leer und starr erschien. Die hervorspringende Nase unter der hochgewölbten Stirn, der weite, weiche Mund über dem starken, von Bartwuchs verdunkelten Kinn. Graues Haar in kurzen Locken bedeckte wie eine Kappe den Kopf. Die nussbraunen Augen mit den dunklen, langen gebogenen Wimpern wie die eines jungen Mädchens gaben dem Gesicht eine überraschend lebendige, zärtliche Schönheit.

Perfekt also, bis auf den Namen: Kurt Meier. Alexander, Maximilian, Gereon hätte ich ihm angemessen, sogar vor einem Balthasar wäre ich nicht zurückgeschreckt. Und dann Meier!

»Guten Tag, Frau Nachbarin, Aglaia hat mir schon von Ihnen erzählt«, sagte er und schaute mich mit seinen hellen Nussaugen ruhig und ein wenig prüfend an. Die Stimme war wie seine Erscheinung anziehend und distanziert zugleich, eine Stimme, die zu schmeicheln so gut wie zu rügen wusste, eine tonangebende Stimme. »Schauen Sie nur, es wird Frühling!« Seine Hand, die in groben Gartenhandschuhen steckte, wies in den Himmel, den dicke Schichten schwerer, plumper Wolken bedeckten, aber meine alten Obstbäume standen in Knospen und bogen sich bereitwillig unter dem Wind, der wirklich den Frühling ahnen ließ. Doch als wäre er mit dieser Bemerkung schon an die Grenzen der Intimität gelangt, wandte er sich, mir noch einen guten Tag wünschend, ab und verschwand im Haus.

Ich sah ihm nach, seinen Beinen, die gingen, als wollten sie zeigen, wozu Beine da sind, ein gehendes Gehen, ich übersetzte gerade surrealistische Lyrik aus dem Portugiesischen, und ich spürte, wie ich meine Wirbelsäule geraderückte und die Schultern zurückzwang, Haltung annahm.

Nun darf man nicht glauben, weil ich das alles so ausführlich erzähle, als wäre es gestern gewesen, ich hätte mich doch in Kurt verliebt oder, weniger aufregend, hätte nichts Besseres zu tun gehabt, als hinter den Gardinen zu stehen. Aber ich kann nicht leugnen, dass mir die Nähe und der gelegentliche Anblick der beiden wohltat, dass er mich freute wie der Anblick eines schönen Gegenstandes oder einer Blume, eines Vogels, etwas, das einfach da ist, ohne den Wunsch nach Besitz auszulösen.

So genoss ich es, ihn abends zu sehen, hinterm erleuchteten Fenster, wenn er, in Nachdenken versunken, den Zeigefinger auf den Mund legte, eine Geste, die ich bei ihr wiederfand, wenn sie in dem Bioladen an der Ecke, wo wir uns fast wöchentlich trafen, aus den Käse- oder Brotsorten wählte.

Dort nahm ich dann auch seine erlesenen, ja, so meine ich es wirklich, Hände zum ersten Mal wahr. Sie prüften eine Ananas, aber was heißt schon: prüfen. Sie liebkosten die Frucht, tanzten mit ihr und um sie herum, schafften aus dem Nahrungsmittel einen Gegenstand der Lust, des Genusses, eine Köstlichkeit aus einer anderen Welt, bevor er sie losließ, freigab, und wieder zu einer Ananas in einem umweltfreundlichen Karton machte, ehe er nach der nächsten Frucht verlangte und diese mit sicher gefügten Griffen für sich und in Besitz nahm. Das ebenmäßige Gesicht war erregt wie das Gesicht eines glücklichen Kindes, und seine junge Frau sah ihm mit einem amüsierten Lächeln zu, nachsichtig, beinah mütterlich. Dann erblickte sie mich, stieß ihn an, die beiden grüßten zu mir herüber; zwei Kinder tobten zur Tür herein, und er ergriff den Weidenkorb und trug ihn zur Kasse.

Mein erster Sommer im neuen Haus war nass und kalt, ich machte mir nichts daraus; fast war es mir sogar lieb. Bei schlechtem Wetter fällt es leichter, im Haus zu bleiben, und ich vergrub mich in meine Arbeit, Luxusarbeit, das portugiesische Kulturministerium hatte Geld für die Übersetzung bereitgestellt, und ich konnte mir erlauben, Maschinenkonstruktionen und Statistikberechnungen bis weit in den Herbst zu vergessen. Neue Freunde hatte ich in der Stadt noch nicht gefunden, mein Beruf machte mir das auch nicht gerade leicht; aber ich habe mich noch nie in meiner Gesellschaft gelangweilt, solange es Bücher und Telefon gibt und seit ein paar Jahren E-Mail, die ich noch mehr schätze: Sie ist leise.

Mein Paar, wie ich die beiden von gegenüber für mich nannte, lebte zurückgezogen wie ich. Nur zweimal sah ich sie in Begleitung. Fast im Gleichschritt kamen sie mir in ihrer Straße entgegen, der Mann in der Mitte, rechts von ihm eine ältere Frau, links die seine. Ihr Gruß erschien mir scheu, fast verlegen, doch es ist sehr wohl möglich, dass mir das erst heute so erscheint. Diese Hülle aus verschwiegener Stille, die das Paar stets umgab, wurde durch die dritte Person noch verstärkt und durch die Wolken, die an diesem schwülen Nachmittag so unbeweglich über den Dächern der Siedlungshäuser standen, als wären sie mit unsichtbaren Drähten an den Kaminen befestigt.

Dann – war es früher oder später im Jahr, ich weiß es nicht mehr – sehe ich diese drei Menschen, diesmal die Jüngere in der Mitte, noch einmal auf mich zukommen, ich glaube, es war sogar in derselben Straße. Die ältere Frau führte einen schwarzen Pudelwelpen an der Leine. Als ich näher kam, begann er zu kläffen und versuchte, sich um die eigene Achse zu drehen, auf der Jagd nach seinem Schwanz, der noch nicht gekappt war. Aglaia beugte sich hinunter, löste das Halsband von der Leine, die der älteren Frau jetzt lose in der Hand hing, hob den Welpen auf den Arm, drückte ihn an ihre Brust, nahm eine seiner Pfoten und strich sich damit über die Wange. Jedenfalls glaubte ich, das zu sehen, ich nahm ja alles nur im Vorübergehen wahr. Der Besuch muss das Hündchen aber wieder mitgenommen haben, denn ich sah es nie wieder.

Meine Übersetzung erregte in Fachkreisen einiges Aufsehen und wurde zudem – das Buch erschien noch rechtzeitig vor Weihnachten – allein bis Heiligabend über fünftausendmal verkauft, eine für Gedichte schwindelerregend hohe Zahl.

Dies brachte mir den Brief eines Verlages aus Süddeutschland ein mit dem Angebot einer festen Lektorenstelle für Belletristik, noch umwerfender als die fünftausend Exemplare. Ein Lottogewinn ist dagegen nichts. Mein Häuschen im Norden musste ich verlassen. Ein solches Angebot konnte ich nicht ausschlagen. Zum 1. April sollte ich anfangen.

Es war ungewöhnlich warm in diesen letzten Märztagen. Ich verstaute gerade die letzten Bücher in Umzugskartons, als ich Aglaia Meier zum letzten Mal sah. Sie kam die Straße herauf, und ihr Schritt schien mir schwerer, weniger jungenhaft frisch, ihr Pulli straffer zu sitzen als im letzten Jahr, und sie wurde rot wie eine Zwanzigjährige, als sie meinem Blick begegnete und meinen Augen auswich. Ihr Gesicht war weicher geworden, ihre Bewegungen auch. Meine Wehmut damals galt nicht nur meinem eigenen verlorenen Traum vom Muttersein, sondern war auch ein Abschied von meinem Bild eines perfekten Paares. Eines Paares, das sich selbst genügte, keines Dritten bedurfte. Ich heuchelte Freudigkeit, trug Grüße auf an den glücklichen Vater, wünschte überhaupt nichts als Glück, was sie überschwenglich zurückgab, es zwitscherte nur so von Glück zwischen uns bei dieser letzten Begegnung unter dem Frühlingsgeschrei von Amseln und Meisen.

Meine neue Arbeit nahm mich so in Beschlag, dass ich die beiden bald vergaß und mein Häuschen kaum vermisste. Abends fiel ich todmüde ins Bett in einer Wohnung, die nur ein Stützpunkt war im täglichen Getümmel, und anderes brauchte ich auch nicht. Ich lernte eine Menge Leute kennen, ging ab und zu auch wieder aus, ganz klar, die Trauerzeit um Gerhard war vorbei.

Im Herbst lernte ich Robert kennen – er kam gerade aus der Sachbuchabteilung, wo er sein Manuskript zur Staudengärtnerei abgegeben hatte, und ich fiel ihm buchstäblich in die Arme. Nach dem zweiten Abendessen und Abschied vor meiner Haustür beschloss ich ein langes Wochenende in einem Wellnesshotel, um die innere Genesung durch eine Runderneuerung der Fassade hervorzukehren. Die vier Tage verschlangen zwei Drittel meines Monatsgehalts, Extras kamen noch obendrauf, und extra war so ziemlich alles außer Bettwäsche und heißem Wasser, aber wie schon die Vorfahren sagten, man muss mit der Wurst nach der Speckseite werfen oder, zeitgemäßer ausgedrückt, in die Zukunft investieren.

Die selbstverständliche, etwas altmodische Eleganz des Hotels erinnerte an adlige Sommersitze verblichener Zeiten, eine Atmosphäre lose und weich, durchduftet von üppigen Sträußen, die den vom Alltag gehetzten Gast gleich in der großzügigen Eingangshalle empfingen, gepolstert von Teppichen und der unaufdringlichen Dienstbarkeit erstklassig geführter Häuser. Tausend Kleinigkeiten, jede für sich kaum der Erwähnung wert, ergaben zusammen so etwas wie Glück, solange man die Türen nach draußen geschlossen hielt.

Sobald ich dem Pagen, ein hübscher Junge in silberbetresster blauer Livree, ein Trinkgeld in die Hand gedrückt hatte, gab ich mich dem Luxus des festen Arrangements hin, das mir mit einem Stundenplan nur für mich, auf mein Wohlbefinden, meine Schönheit zugeschnitten, sofort jede Verantwortung für eine eigene Ordnung der Zeit abnahm.

Die Flügeltür zum Balkon schwang leicht auseinander, ich streckte und dehnte mich, ließ den Augen freien Lauf über die Hügel, schickte sie die bewaldeten Hänge hinauf und höher, Felswände empor, bis sie vor einem grellen Glanz auf dem höchsten Gipfel zurückzuckten: Weit in der Ferne loderte auf der Zugspitze ein heller Brand. Ob man morgen davon in der Zeitung lesen würde?

Am Tag meiner Anreise ging ich zum Abendessen hinunter in den Speisesaal, doch die Gespräche meiner Tischgenossin und vor allem deren Parfumkonsum bewogen mich, mir zukünftig auf dem Zimmer servieren zu lassen. So verbrachte ich zwei wohlige Tage in meiner luxuriösen Klausur, mit »da draußen« nur durch liebevoll sehnsüchtige Anrufe Roberts verbunden, die das Gefühl wachsen ließen, ich könnte diese gut gepolsterte Wellness-Welt mit zurücknehmen in einen Alltag, den Robert zum Sonntag machen würde, tagtäglich.

Der Fitnessbereich öffnete um sechs Uhr dreißig, ich war immer die Erste und hatte die Bäderanlage ganz für mich, etwa eine Stunde lang, dann trudelten ein paar dazu, die sich für Frühaufsteher hielten und mich mit ungläubigem Erstaunen schon auf dem Rückzug in meine Kabine sahen.

Ich hatte mich nach meinem Brause-Bürsten-Ritual gerade in den Whirlpool gleiten lassen, die Düsen so verstellt, dass ihr genau dosierter Strahl auf mein Kreuzbein traf, hielt die Augen geschlossen, die Beine gestreckt, da vernahm ich platschende Schritte, die, näher kommend, mich die Augen unwillig aufreißen ließen. Um sie gleich wieder zu schließen: Eine Nackte, der das alternde Fett in hängenden Bögen um die Knochen schwang, die kurzen, struppigen Haare überm groben Gesicht knallrot gefärbt, ließ sich mir gegenüber ins Becken plumpsen. Instinktiv zog ich die Beine an den Bauch heran, instinktiv spannten sich meine Muskeln zur Flucht – zu spät. Sekunden genügten, in denen die Dicke mich aus zusammengekniffenen Augen fixierte: »Sie sind es doch!« Und sie nannte meinen Namen und mit noch erregterer Stimme den ihren, und nun erkannte ich sie auch, vor allem an dem norddeutsch gefärbten Tonfall, es war Frau Pedders, die Putzfrau aus der Märchensiedlung. Mir hatte sie nur einmal, beim Einzug, geholfen, Großreinemachen, die alte Dame hatte nicht mehr gut genug gesehen und niemand ins Haus gelassen. Auch ich konnte danach auf Frau Pedders wieder verzichten, doch ich traf sie von Zeit zu Zeit in den Straßen der Nachbarschaft, wo sie offenbar eine dankbare Stammkundschaft hatte.

Wäre sie von der Art der Damen gewesen, die hier im Hotel den Tonfall angaben, ich hätte keinen Moment gezögert, den Pool zu verlassen. Angehörigen sogenannter unterer Schichten gegenüber aber empfinde ich seit jeher ein unbehagliches Gefühl, das, so glaube ich, aus meiner pietistischen Erziehung herrührt, eine Art schlechtes Gewissen, als hätte ich denen, damit es mir besser geht, etwas weggenommen, wo doch alle Menschen gleich sind. Allerdings, und das sage ich mir auch immer wieder, aber es hilft nichts, nur vor Gott. Ich bin daher immer betont höflich und freundlich zu jedweder Person des Dienstleistungsgewerbes, aber auch dabei fühle ich mich nicht besonders wohl; in meinem Kopf nisten zu viele Geschichten, in denen der Gutsherr seinem Gesinde an Festtagen mal einen Groschen in die Hand drückt, gnädig grüßt und mit der Gerte vom Pferd herab die eine oder andere Schulter streift.

So streckte ich meine Beine wieder aus und versuchte, mich auf die Wohltat der Massagedüsen in meinem Rücken zu konzentrieren. Zudem war ich neugierig: Wie kam Frau Pedders hierher? Noch ehe ich die Frage stellen konnte – allerdings hätte ich auch nicht gewusst wie –, noch ehe ich also den Mund auftun konnte, ließ mich Frau Pedders ohne Umschweife wissen: »Ja, das is ja nu ’ne Überraschung!«

Mein dankbares Lächeln ermutigte sie: »Ne ne, ich meine nicht Sie, ja Sie auch, ach, Sie glauben ja nicht, was ich Ihnen alles erzählen muss. Ja, hier den Aufenthalt, dieses wällnäss wiekend, das hab ich gewonnen!«

»Gewonnen?«, echote ich.

Frau Pedders nickte und sah mich aus schlauen Augen an. »Bei den Dirks, Sie erinnern sich doch noch, schräg gegenüber von Ihnen, dem Bauingenieur, da lag immer so ’ne Zeitschrift, für die Frau von dem. Und die konnte ich nach einer Woche mitnehmen, und das Rätsel, das hab ich jedesmal gelöst. Seit Jahren schon, und diesmal hat es geklappt. Jetzt bin ich hier. Aber gefallen? Ne, gefallen tut es mir hier nicht. Da fahr ich doch lieber in die Lüneburger Heide oder nach Grömitz an die Ostsee. Und dann das Essen hier! Das ist ja die reinste Hungerkur! Aber ist ja alles für lau, wie der Hamburger sagt, haha.« Frau Pedders klatschte sich die nasse Hand auf den Mund. »Aber was erzähl ich da. Sie kennen doch die Meiers? Die von gegenüber, vom Garten gegenüber, mein ich jetzt?«

Ich nickte, aber Frau Pedders war schon weiter. »Nee aber auch, was da passiert ist! Aber das erzähl ich Ihnen heute Nachmittag bei ’nem Stückchen Kuchen. Sie sind ja schon ganz blau im Gesicht. Und so auf leeren Magen! Nee, da kann ich Ihnen die Geschichte nich zumuten. Also dann, so um vier, sechzehn Uhr, in der Kaffeteeria.«

Gewiss, mich am Haken zu haben, drehte Frau Pedders die Düsen in ihrem Rücken auf volle Kraft, rutschte ein Stück tiefer, legte die Hände auf ihrer Fettschürze ab und schloss die Augen. Plötzlich waren sie wieder da, Aglaia und Kurt Meier, das schöne Paar von gegenüber. Sie waren die Einzigen, von denen ich mich verabschiedet hatte. Mit meiner Topfpflanze, einer Azalee, kurz vor der Blüte, hatte ich bei ihnen geklingelt und ihr Haus zum ersten und letzten Mal betreten. Scharf stiegen die Bilder in mir herauf, die Bilder und mehr noch die Gerüche, derweil ich mich warm rubbelte, cremte und nochmals cremte, als müsste ich mir eine zweite Haut zulegen.

Noch einmal roch ich die dichte, düstere mannshohe Wacholderhecke, die allein vor ihrem Haus die lichte Kette der Vorgärten unterbrach; herb und geheimnisvoll wehte jedem Vorübergehenden der strenge Geruch noch lange nach, besonders an heißen Sommertagen.

Noch einmal sah ich das Zimmer, das ich mir so oft vorgestellt hatte. Nur ein paar dicke Kerzen in etwa meterhohen Messingleuchtern spendeten Licht, und die Schatten der Ständer überschnitten sich, formten Hieroglyphen, unentzifferbare Zeichen. Wirklich reichten bei ihnen die Bücherregale wie bei mir bis zur Decke. Es gab weder Sessel noch Sofa, Lederpolster und Kissen verschiedener Größe und Farbe lagen einfach im Raum, und Tische gab es, nicht höher als ein Katzenrücken. Ob sie weich oder hart waren, die Polster, weiß ich nicht. Keiner von beiden bot mir an, mich zu setzen. Vielmehr schienen die leeren offenen Kissen entlang den Regalen darauf zu warten, dass sie hinabstiegen von den Wänden, aus ihren Büchern, die Mörikes und die Hoffmanns mit ihren schwarzen Pudeln, der schönen Lau und dem wilden Wassermann; Spiegel, das Kätzchen, sprang mit den Pfoten nach den Flammen, die wie Mäuseschnäuzchen aus den Kerzen wuchsen.

Zwei der Kissen hatten eine kleine weiche Delle und lagen nahe einer Glaskugel, die aus farbigen Schichten, kunstvoll in- und gegeneinander verschränkt, zusammengesetzt war. Später fiel mir ein, dass von ihr wohl die sonderbaren Sonnenblitze rührten. Und Blumen gab es, viele Blumen. Einzelne Blüten steckten in hohen, schmalen Vasen, die zu zweit oder in Gruppen beieinanderstanden, jeder Stängel in seinem Wasser. Frische Rosen nickten mit schweren erfüllten Kelchen, und aus einer Schale, in der Blütenblätter trockneten, stieg ein Duft nach sommerheißem Heu. Mag sein, um irgendetwas zu tun, fuhr Kurt Meier mit seiner Hand in die Schale, tief hinein mit seiner schönen Hand, und es knisterte ein wenig, und er zog sie, wie mir schien, fast verschämt wieder heraus, fühlte sich wohl bei einer häuslichen, beinah intimen Geste überrascht; und wirklich, ich wurde das Bild dieser Hand zwischen den trockenen, duftenden Blättern lange nicht los, stellte mir auch vor, wie sie abwechselnd beide, mal sie, mal er, jedesmal, wenn sie an der Schale vorübergingen, ihre Hände hineintauchten oder sie nur mit den Fingerspitzen und so einander aufs Subtilste berührten, ja in ständiger Berührung verharrten, im Duft der Berührung, ihrem flüsternden Echo.

Aglaia nahm mir den Topf aus der Hand, das Haus war erfüllt von Musik: »Hier muss ich das Elend bauen«, sang ein Bariton. »Aber dort, dort werd ich schauen / süßen Frieden, stille Ruh.« Weich und mächtig, eine Verlockung zum Tod.

Trotz der Waage, die mir schon nach knapp zwei Tagen Fitnesskost mit einem Kilo Verlust schmeichelte, trotz neuer Frisur, Fransen mit Strähnen, trotz Farbberatung und Kosmetiktermin – der Vaporizer mit seinem aufdringlichen Dampf machte mich heute besonders nervös –, der Vormittag wollte nicht vergehen. Später versuchte ich zu lesen, aber nach ein paar Sätzen Čechov schoben sich Aglaias Augen zwischen die Zeilen oder die Hände Kurts, die den Zeigefinger auf den Mund legten, auf einen Mund, der in Roberts Gesicht geschnitten war, Robert und Kurt verschwammen ineinander, wir waren ein schönes Paar, schön wie das schöne Paar von gegenüber. Erst das Telefon schreckte mich auf: Frau Pedders erwarte mich im Café.

Sie saß vor einem Stück der einzigen Sahnetorte, die es hier gab, und unterschied sich von weitem durch nichts von den anderen, die in ihrer uniformen Eleganz dieses Haus mit jener beiläufigen Selbstverständlichkeit belegten, die früher Geburt verlieh, heute Geld. Nie hatte ich Frau Pedders anders als in Kittel und verbeulten Hosen gesehen. Hier trug sie ein dunkelblaues Kostüm von zeitlosem Schnitt mit einer weißen Bluse, nicht gerade kühn, aber angemessen für diesen Ort, dazu einen buntgemusterten Schal über der linken Schulter. Auch sie war beim Friseur gewesen. Er hatte das Ampelrot ihrer Haare ins Kastanienfarbene gedämpft, die starre Krause in lockere Wellen gedehnt. Vor allem aber die Brille – eine schmale Silberrandfassung mit ein wenig Horn an den Bügeln – war es, die Frau Pedders’ gutmütigen Zügen eine gelehrte Strenge verlieh und, zusammen mit Kostüm und Frisur, eine Aura gediegener Lebensart um sie schuf.

Der zierliche Empiresessel zwang ihr eine aufrechte, beinah graziöse Haltung ab, schmeichelndes Nachmittagslicht fiel durch die hohen Scheiben und entrückte die Cafégäste und mit ihnen Frau Pedders in eine Welt, in der alles so war, wie es schien, so schien wie wahr, in der nichts schien, wie es wirklich war.

Nur wenn man ein Auge dafür und es zudem darauf abgesehen hatte, konnte man feststellen, dass Frau Pedders’ Füße in billigen Schuhen steckten, die Kanten des immerhin echten Seidentuches nicht handgerollt waren und ihre Haltung der eines Patienten im Wartezimmer kurz vor dem Aufruf glich.

Ich begrüßte sie eine Spur zu herzlich, und sie, ihre Befangenheit überspielend, gab den Gruß eine Spur zu salopp zurück, aber dann strahlte sie doch übers ganze ehrliche Gesicht, offenbar froh, sich in dieser fremden Welt an eine bekannte Seele halten zu können.

»Lachen Sie nicht«, begann sie, nachdem ich einem jungen Mädchen, dem nichts mehr am Herzen zu liegen schien, als mich mit Kaffee und Kuchen zu versorgen, meinen Wunsch nach einem Cappuccino mitgegeben hatte, »lachen Sie nicht«, sagte Frau Pedders und rückte mit beiden Händen die Bügel ihrer Brille fester hinter die Ohren, Hände, die lange in einem Paraffinbad gelegen haben mussten und denen man die Profession kaum ansah, doch hatte sie, erinnerte ich mich, bei ihrer Arbeit immer schlabbrige rosa Handschuhe getragen, eine Nummer zu groß, hatte sie mir verraten, die Haut muss atmen. Nagellack war aufgetragen, dezent wie ihr Lippenstift, dezent wie alles in diesem Haus.

»Die haben sie mir heute verpasst«, Frau Pedders sah mich unsicher, gleichwohl beifallheischend an. »Finden Sie, dass die mir steht? Ich brauch doch gar keine Brille. Aber die Visa … – Visa …, ach, die für das Gesicht meinte, ’ne Brille gibt mir sowas Gewisses, sowas Studiertes. Aber ich weiß nich!« Ehe ich antworten konnte, hatte Frau Pedders die Brille in ihrer Handtasche verstaut, deren Geschmacklosigkeit nicht weniger verräterisch war als die Schuhe.

»Ich kann sie zurückbringen; ist nur leihweise. Sonst hab ich ja hier alles inklusive. Sehn Sie nur mal hier, meine Finger.«

Wie ein Schulmädchen streckte mir Frau Pedders über der Sahnetorte ihre Hände entgegen und kehrte sie, Handrücken, Handfläche, ein paarmal auf und ab.

»Da hat sich der Hauptgewinn doch noch gelohnt. Aber deswegen sitzen wir ja nicht hier.«

Frau Pedders wartete, bis die Bedienung den Cappuccino und ein paar Kekse vor mir arrangiert hatte, und lehnte sich, soweit der Empirestuhl es zuließ, behaglich zurück. »Wenn Sie wüssten!«

Ich schaute verstohlen auf die Uhr. Um fünf hatte ich eine Verabredung mit der Kosmetikerin: altersgemäßes Schminken, was natürlich ganz anders hieß, Anti-Aging-Make-up oder so ähnlich. Jedenfalls hoffte ich, dort zu lernen, mit Pinsel und Farbe ein paar Jahre auszustreichen.

»Der Meier ist ja nun auch tot!«, platzte Frau Pedders, sobald das Mädchen uns den schwarzen Rücken mit der weißen Schleife zugekehrt hatte. »Tot.«

»Tot?«, wiederholte ich und biss mir gleich die Lippen. Hundertfach, das wusste ich aus meiner Übersetzungsarbeit, laufen Dialoge bei der Nachricht eines Todes so ab.

»Tot«, bestätigte Frau Pedders und ließ sekundenlang schweigend den Löffel in der Tasse klirren, ehe sie den Kaffee mit abgespreiztem kleinen Finger – wann hatte ich das zum letzten Mal gesehen? – zum Mund führte und genüsslich schlürfte.

»Tot!« Neue Pause. »Am Millerntor. Unter den Bus. Und ich, ich war ja im Haus, als die kamen. Die Polizei, mein ich. Viel zu putzen gab es da ja nicht. Mal eben staubsaugen und die Papierkörbe. Das waren ja so saubere nette Leute. Und dann sowas.«

Frau Pedders sah mich aus schimmernden Augen an, und es war nicht auszumachen, was sich hinter dem feuchten Glanz verbarg: aufsteigende Tränen um Herrn Meier, Lust am Erzählen, Triumph des Überlebens?

»Ja, und ich war ja im Haus, als die Polizisten kamen und fragten, ob ich Frau Aglaia Meier bin. ›Nein‹, sagte ich, ›die ist nicht im Haus. Worum geht’s denn?‹, fragte ich. ›Herr Meier ist verunglückt‹, sagten sie. ›Er liegt auf der Intensivstation. Wo können wir seine Tochter finden?‹ Seine Tochter? Ich war platt, können Sie sich denken. ›Von einer Tochter weiß ich nichts‹, sagte ich, ›und seine Frau, die Aglaia, die ist in Kur.‹«

Ich spürte, wie mir das Blut in den Magen sackte und sich dort zu einem harten Klumpen ballte. Aber Frau Pedders war schon weiter: »Der jüngere von den beiden Polizisten zog ein Papier aus der Rocktasche und las vor: Aglaia Meier, geboren, ich hab’s vergessen, so in den sechziger Jahren, ein Meter dreiundsiebzig groß, das hab ich behalten, ich hatte sie immer für größer gehalten, sie war ja so dünn, Augen graubraun, Familienstand: ledig; wohnhaft, na, Sie wissen ja.«

Frau Pedders heftete ihren Blick auf mich, wie sich damals vier Polizistenaugen auf sie geheftet haben mochten, als sie dastand in Schlappen, Kittel, rosa Gummifingern und stotterte, »ja, und ich stotterte«, sprudelte sie heraus: »Das ist sie. Seine Frau! De Aglaia!«

Die Polizisten sagten aber immer wieder, ne ne, de Aglaia wär die Tochter, und ich wusste nichts mehr zu sagen und sagte, dann sollten sie wiederkommen.« Frau Pedders verzog ihr erhitztes Gesicht zu einer kummervoll-erregten Grimasse. Ihre Augen glänzten hart und erwartungsvoll.

»Und Aglaia, wo ist Aglaia jetzt?«, brachte ich mühsam heraus und fuchtelte wenig vornehm nach der Bedienung.

»Ja, verstehen Sie denn nicht! Die Tochter! Wo die doch immer getan haben wie Mann und Frau! Also!« Frau Pedders lehnte sich mir aus ihrem Empirestuhl heraus weit entgegen und flüsterte: »Is das nich kriminell?«

»Oh wirklich? Wie Mann und Frau?«, suchte ich so nebenher und so hochmütig wie möglich zu erwidern, während ich zurückwich und der Klumpen in meinem Magen sich ausdehnte. »Da waren Sie ja wohl die Einzige, die dieser irrigen Annahme Raum gegeben hat.«

»Ja, aber …« Frau Pedders kniff den Mund zusammen und presste das Kinn auf die Brust, dann, sich aufrichtend, sah sie mich beinah verächtlich an und sagte wegwerfend: »Ach Sie, keine Ahnung haben Sie.«

»Und Aglaia«, wiederholte ich. »Was ist mit der?«

»Weg«, sagte Frau Pedders kurz angebunden, »niemand weiß wohin. Sie war vorher schon weg, bevor das passierte, zur Kur wegen der Nerven, sagte sie, und ist gar nicht erst wiedergekommen. Und ihr Mann, äh, ihr Vater, also der Meier, direkt vor den Bus!«

Ich hatte den Blick der Bedienung endlich eingefangen. Sie eilte an unseren Tisch, nahm das Geld für den Cappuccino aber nicht gleich entgegen, sondern musste zuerst den Bon an der Kasse holen. Die Minuten bis zu ihrer Rückkehr schienen Stunden, Stunden, in denen ich einer Frau Pedders, die schwieg, doch mich mit höhnischen Augen unverhohlen musterte, standzuhalten hatte. Nie würde ich vergessen, wie der Goldrandteller mit den Kuchenresten aussah und die zierliche Gabel, die Frau Pedders schließlich wieder in Bewegung setzte, um die Krümel zusammenzuscharren, und auch nicht das Geräusch von Metall auf Porzellan. Die hellgelbe Tischdecke schien die einzig stabile Oberfläche auf der Welt.

Im Café gingen die Lichter an. Rosiger Schein aus vielen kleinen, seidenbespannten Lampen umschloss die Tische mit warmem Glanz. Ich verabschiedete mich hastig von der Frau, die wieder aufrecht ihr Sesselchen einnahm. Und ich sah, während ich verstohlen einen Blick zurückwarf, dass sie die Brille wieder aufgesetzt hatte.

In meinem Zimmer trat ich auf den Balkon. Die Sonne stand schon tief, Bäume und Bänke warfen lange, flache Schatten. Ich schaute hinaus über die Wiesen, die waldigen Hänge, bis die felsige Kette der fernen Berge den Augen Einhalt gebot. Ich schaute und rührte mich nicht. Als das Telefon schnarrte, nahm ich nicht ab. Ich schaute und schaute. Dicht und weiß wie Milch stiegen hohe, schmale Nebelfetzen auf, wanderten über das Gras, rankten sich an den Eichen empor, zogen den Bergen entgegen. Jeden Augenblick veränderten sie ihr Aussehen, bald schienen sie sich zu umarmen, dann wieder sich zu verbeugen, miteinander, gegeneinander, oder sie flehten mit ausgestreckten Armen zum Himmel empor, der herniederfunkelte aus tausend Augen.

Ich fuhr sehr früh am nächsten Morgen; die Rechnung würde man mir nachschicken. Die Sonne war schon aufgegangen, nur noch ein paar letzte Nebelreste klammerten sich um Sträucher und Büsche, und die Berge in der Ferne wurden rasch kleiner. Wie dumm war ich gewesen, ein paar glühende Bergspitzen für eine Feuersbrunst zu halten. Es waren ja nur, hatte mir der Liftboy verraten, die letzten Strahlen in den Fenstern des Gasthauses dort oben gewesen, die mich geblendet hatten, ehe die Sonne unterging.

In den Dünen

Schon seit über einer Stunde läuft der Mann durch die Dünen vor meinem Fenster, hinauf und hinunter, ist für eine Weile verschwunden und taucht wieder auf wie aus Wellenbergen. Dünen, hatte Eva gesagt, sind die Kinder von Erde und Meer.