10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

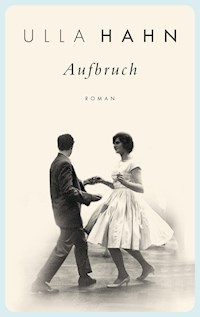

- Herausgeber: DVA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Geschichte der Hilla Palm

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Über Jahre der Sehnsucht und Leidenschaft

Wie geht man vor, um sich das Fremde zum Freund zu machen? Man macht sich auf den Weg. Schritt für Schritt wagt sich Hilla Palm, Arbeiterkind vom Dorf, in das Leben in Köln. In den turbulenten 68ern sucht sie dort heimisch zu werden, erkundet die Welt der Sprache, genießt die Freiheit des Denkens und muss doch erkennen: Ich bin meine Vergangenheit. Erst als sie ihrer Liebe begegnet, findet sie die Kraft für einen neuen Blick auf alte Verletzungen.

Das Schicksal einer jungen Frau vor dem imposanten Epochengemälde der 68er, einer der radikalsten Umbruchphasen in der Geschichte der Bundesrepublik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 881

Ähnliche

Ulla Hahn

Spiel der Zeit

Roman

Deutsche Verlags-Anstalt

Für K v D

›Those were the days my friend.We thought they’d never end.‹

GENE RASKIN / MARY HOPKIN THOSE WERE THE DAYS

DER PRINZ VON HOMBURG.

Nein, sagt! Ist es ein Traum?

KOTTWITZ. Ein Traum, was sonst?

HEINRICH VON KLEIST DER PRINZ VON HOMBURG

›Wir irrten oft, wir hofften viel. …Wir wagten lieber, als wir uns besannen.‹

FRIEDRICH HÖLDERLIN HYPERION

LOMMER JONN, hatte der Großvater gesagt, zum ersten, zum zweiten und zum dritten Mal: Ich kann sie doch nicht einfach sitzen lassen im hillije Kölle, meine Hilla, mit dieser Lichtung, dieser Nacht in ihrem jungen Leben, da muss einer her, der sie erlöst, muss Freude her, Party, Lebenslust. Heranspaziert, heißt es noch einmal für Vater Josef Palm und Mutter Maria Palm, für die Großmutter Anna Rüppli, den Bruder Bertram, Altstraße 2; für Tante Berta, Onkel Schäng und die Cousinen Maria und Hanni, Stammpersonal. Alle aus Dondorf, diesem gepflegten Ort am Rhein, wie es auf dem Poststempel heißt, wenn man eine Karte vom Schinderturm verschickt. So etwas gibt es nämlich dort jetzt auch. Hat sich mächtig was getan, seit Hildegard Palm mit dem Großvater und dem Bruder am Rheinufer Buchsteine aufspürte und aus ihren feinen Äderungen die verrücktesten Geschichten vorlas. Wutsteine auch, Steine, in die sie die fiesen Gesichter mieser Menschen hineinsah, und dann weg damit, in den Rhein, ins Wasser. Einen Supermarkt gibt es in Dondorf nun, und ein Hochhaus soll gebaut werden gegenüber Hilla Palms Elternhaus, wo man die schöne alte Gärtnerei dem Erdboden gleichgemacht hat.

Hilla Palm ist aus Dondorf weg, nach Köln, studiert dort Germanistik und Geschichte, wohnt in einem Haus für katholische Studentinnen, dem Hildegard-Kolleg. Und nur wegen ihr mache ich mich jetzt an den dritten Band, denn wie gesagt, ich kann sie doch nicht hängen lassen, verkommen lassen nach dieser Nacht auf der Lichtung im Krawatter Busch. Wo drei Kerle sie betrunken machten und über sie herfielen. Ihr das antaten, wofür sie bis heute das Wort nicht zu denken wagt. Das sie durch den Ort des Verbrechens ersetzt: Lichtung. Einer muss her, der sie befreit aus ihrer buchstäblichen Erstarrung, aus ihrer Verklammerung in die Buchstaben, die gelehrten Texte, die Angst vor dem Leben.

Hilla ist nicht mehr allein. Ich selbst schaue meiner jüngeren Schwester über die Schulter, wann immer mir danach ist, übernehme gewissermaßen das Kommando über meine Vergangenheit, die ja ihre, Hillas, Gegenwart ist. Übernehme zudem die Verantwortung für Hillas Erfahrungen, die ja auch die meinen sind, übernehme die Verantwortung für meine Erfindungen, die nicht meine, aber doch Hillas Erfahrungen sind. Dabei hoffe ich, man wird den Unterschied zwischen Erfindungen und Erfahrungen so wenig bemerken wie in den vorangegangenen Hilla-Palm-Büchern. Denn für mich, Hillas Alter Ego, war gerade das der Anreiz fürs Schreiben: Erfahrungen und Erfindungen so miteinander zu verschmelzen, dass jenseits von Erfahrung und Erfindung ein Drittes entsteht: die Erzählung, der Text. Ein Text allerdings, der so beschaffen sein sollte, dass jede Erfindung Erfahrung sein könnte, jeder Vorgang auf dem Papier Vorgang in der Erlebniswelt meiner Hilla. Doch genug des Theoretisierens.

Meine kleine Hilla, Schwester, die ich beschützen möchte – ach, dass wir nichts mehr beschützen können, was gestern noch heute war. Aus und vorbei und doch in uns so lebendig das Gestern, die kleine Hilla, Vater und Mutter und all die anderen Toten, erfunden oder erlebt, alles Gestern so lebendig, so Heute, so Jetzt, so außer mir und in mir: Ich bin mein Gestern, ich bin meine Vergangenheit, in jedem Augenblick nichts als Vergangenheit – und Hoffnung auf Zukunft.

Zukunft, die im Bewusstmachen der Hoffnung, im Aussprechen, Hinschreiben schon in der Gefahr der Vergangenheit schwebt. Kleine Hilla. Du sollst reden, wie du es gewohnt warst in den Büchern zuvor, auch die anderen, alle, die du gekannt hast, sollen reden, zu Wort kommen – welch eine schöne Metapher. Du sollst zu Wort kommen. Dich artikulieren, in Worte fassen, zum Ausdruck bringen, formulieren, deine Form finden. Du und all die anderen. Und ich, eure Erzeugerin und von euch gezeugt, werde euch ins Wort fallen, meine Meinung sagen, euch die Meinung sagen – Widerspruch willkommen. Dokumente und Zeugen werde ich beibringen, vorbringen auch meine Lust am Wissen, am Bei-gebrachten, schließlich heißt Lernen: sich selbst vermehren. Nur eines werde ich nie tun: euch den Mund verbieten, liebe Hilla, lieber Bertram, Vater und Mutter, Tante und Cousinen und wen wir noch alles treffen auf den nächsten Seiten.

Lommer jonn: Hilla liegt in ihrem grün-rot-weiß karierten, frisch gebügelten Schlafanzug in dem sehr schmalen Bett im Hildegard-Kolleg. Es ist kurz vor sieben, und sie hat den Wecker (ein ausrangiertes Stück von Cousine Maria, die mit dem ausgeheilten Brustkrebs) auf halb acht gestellt. Was jetzt? Warten wir eine halbe Stunde, bis sie wach wird – schauen wir zu bei ihrem ersten Erwachen in der neuen Umgebung, schließlich hat sie außer ein paar Übernachtungen bei Schulfreundinnen noch nie unter fremden Dächern geschlafen.

Meine Hilla. Jetzt räkelt sie sich, reckt sich, streckt den Arm aus nach der Lampe, die zu Hause auf dem Nachttisch steht, der ihr Bett von dem des Bruders trennt. Aber die Hand tastet ins Leere, wird in den nächsten Tagen noch öfter danebengreifen, denn hier muss sie abends die Schreibtischlampe neben das Bett stellen, um ein Nachtlicht zu haben, viel zu eng ist das Zimmer für eine Kommode. Hillas Hand, meine Hand, tastet zunehmend unsicherer, flattert auf und ab, ein verschlafenes Stöhnen, ich erwachte von meinem eigenen Stöhnen, glaubte mich auf einem schwankenden Steg über einem Abgrund, ein Traum, der sich seit der Nacht auf der Lichtung so oft wiederholte, dass er mich manchmal, noch während ich träumte, langweilte, was mich nie davon abhielt, zu stöhnen, zu röcheln, bis der Bruder mich rüttelte, Hilla, wach auf. Heute aber weckte mich meine eigene Stimme, mein Ächzen, ich seufzte lauter, tastete schneller, meine Hand fiel in den Abgrund, schon als ich wach war, fiel noch immer in den Abgrund, zog mich mit sich, wo war ich, meine Hand fuhr an meine Schulter im vertrauten Schlafanzug und hinunter zur Bettdecke, schrak zurück. Ich schlug die Augen auf: Was die Hand berührte, war die rauhe Decke, die mit den Hirschen im Wald, ich stöhnte noch einmal, erleichtert, schmiegte mein Gesicht in die Decke, die nach Burger Stumpen und Krüllschnitt roch, küsste die Decke, küsste den Großvater, den Vater, Mutter und Großmutter in dankbarem Jubel, nur an Bertram denken durfte ich nicht, er fehlte in meiner kühn lockenden Welt.

Über mir hörte ich leises Tapsen, nie zuvor hatte ich Schritte über meinem Kopf gehört. Ich schlug die Decke mit einer leichten, geradezu leichtsinnigen Bewegung zur Seite, hinein in das neue Leben, die neue Zeit. Der Tag bricht an, ging mir durch den Kopf, wirklich, mit einer so pompösen Redewendung begann ich meine erste Morgenstund hat Gold im Mund in Köln. War aber doch nur Wasser, das ich wieder und wieder die Kehle hinabrinnen ließ, die Kehle hinab und über das ganze Gesicht, heiß und kalt, lauwarm gemischt, abwechselnd drehte ich an den Wasserhähnen, spielte das Lied der Temperaturen, dachte an den Spülstein zu Hause, wo das eisige Wasser winters wie sommers aus dem mit einem dünnen roten Gummischlauch verlängerten messingfarbenen Wasserhahn lief, den man gar nicht schnell genug wieder zudrehen mochte. Auch ein Handtuch und ein Seifenstück hatte ich jetzt für mich allein, musste nicht mehr mit spitzen Fingern nach der Kernseife greifen, die grau-verkrustet oder braun-schaumschlierig auf dem Beckenrand klebte; sonntags gab es die Seife Fa. Endlich konnte ich, während ich mich wusch und kämmte, in den Spiegel sehen, was zu Hause nur nacheinander möglich war; jeder hatte seinen kleinen Standspiegel dort, wo man ihn gerade aufstellte. Der Spülstein: Wasserstelle für Waschen und Kochen zugleich. Eine Zeitlang musterte ich mein Gesicht, meine Augen sahen in meine Augen, und kurz kam es mir vor, als sei ich selbst der Spiegel, in den die andere so auffordernd hineinblickte. Schau nur, sagte ich, wirst schon sehen. Und ich sah den Heizkörper hinter mir unterm hochgeschlitzten Fenster, und die Heizkörperrippen schillerten im Lampenlicht und sprachen zu mir im Chor: ›Du wirst nie wieder frieren, Edelste‹, nie wieder mit einem glühofenheißen, sandgefüllten Krug ins klammkalte Bett schlüpfen müssen, Eisblumen an den Fenstern, die Pisse im Nachttopf gefroren. Und die Tür neben dem Waschbecken sprach zu mir: ›Schließ mich leise auf, mach mich leise zu, geh aus, mein Herz, und suche Freud, komm zurück und singe und tanze, hab keine Angst, ich steh dir offen, hab keine Angst, ich schließe dich ab, von allem Bösen ab.‹ Und die Zimmerdecke sprach zu mir: ›Ich wölbe mich über dich, trage dir den Himmel zu, ich bin das Eckige, Vierkant, aber der Himmel bist du.‹ Plötzlich musste ich dringend aufs Klo. Das war am anderen Ende des Flurs, zu Hause stand der Nachttopf hinterm Bett des Bruders, nie mehr musste ich mich hinter dem hohen Fußende verbergen, ich klinkte die Tür auf, spähte in den Gang, würde mir als Erstes bei C&A einen Bademantel kaufen.

Und nun tappen ihre nackten Füße – auch Pantoffeln müssen her – den Gang entlang, zum Bad, zu den zwei Klos, den zwei Duschen, und ich spüre den glatten, kühlen, gewachsten Boden unter den Füßen und empfinde bei jedem ihrer bedächtigen, gleichwohl festen Schritte eine kleine Freude. Und mit jedem ihrer Schritte hoffe ich, vorwärts zu schreiben in die Geschichte hinein die Vergangenheit und mit ihr in die Gegenwart, weiter Raum der Geschichte, meiner Geschichte, Hillas Geschichte, alterslos, zeitlos. Schnuppernd suche ich den Duft der Jugend durch meine gealterte Haut hindurch, durch Lippenstift und Kosmetik, hin zum warmen Schweiß eines soeben erwachten Mädchenkörpers, der die Nacht auf der Lichtung niemals begreifen wird. Doch ich werde alles tun, damit meine kleine Schwester auf den folgenden Seiten den Mann fürs Leben findet, der ihr die Lichtung aus den Poren küsst, zuversichtlich, energisch, unermüdlich.

Hilla wird den Bademantel kaufen, wird sich mit Lebensmitteln versorgen und ihr Fach im Kühlschrank beschriften und füllen, wird die blonde Märchengretel vom gestrigen Abend, als sie hier einzog, wiedersehen, sie begrüßen wie eine alte Freundin, einen Tee mit ihr trinken. Und sie werden einander erklären, was sie am Vorabend gedacht und geträumt haben (das heißt, Gretel wird von ihrem Traum erzählen, Hilla sagt, nein, geträumt habe sie nicht), doch was sie vorhat, wird sie kundtun, und Gretel wird nicken und lachen und die Löckchen wippen lassen, und ich freue mich so sehr, die beiden zu sehen, dort auf den Plastikstühlen in der Gemeinschaftsküche des Hildegard-Kollegs, Septembersonne durch blanke Scheiben, dass ich gar nicht weitersehen, weiterschreiben möchte, den Augenblick festhalten möchte, Hillas karierten Schlafanzug, ihr nassgekämmtes Haar, den blauen Frotteemantel Gretels, aus dem ein rosa-weiß gepunkteter Kragen schaut, beide Mädchen glitzernd in Jugend. Jung sind sie, jung, die beiden, Frühling im Herbst, Frühling verrückt vor Frühling.

Kennenlernen wird Hilla Palm, ach, was wird ihr nicht alles begegnen, aber lassen wir ihr doch ein wenig Zeit und schicken sie zunächst einmal, angetan mit ihren neuen Jeans und der neuen Bluse, nicht hauteng, locker fallend, aber immerhin weit entfernt von den sackartigen Hüllen der letzten Jahre, in die Stadt. Zum ersten Mal allein. Und nun hat sie Angst, auch wenn sie sich das nicht eingesteht, vielleicht ahnt sie es nicht einmal. Aber sie wird etwas dagegen unternehmen. Sich in Büchern vergraben? Das liegt nahe, doch bedenken muss man die Lichtung und wie ihr das unbefangene Lesen – unbe-fangen – unge-fangen –, das freie Lesen also, abhandengekommen ist. Und der wissenschaftliche Umgang mit den geliebten Büchern hat sein Übriges getan, ihr das Buch als unverbrüchliche Heimat, als zuverlässiges Asyl aus der Wirklichkeit suspekt zu machen.

Das Biotop, die vertraute Umgebung wechseln. Wie geht man vor, um sich das Fremde zum Freund zu machen? Man geht. Macht sich auf den Weg. Erkundungswege. Erwartungswege. Sucht Orientierung, will Übersicht gewinnen. Erfahren. Ergehen. Wie ist es dir er-gangen.

Es war noch früh am Morgen, ein leuchtender Septembertag kündigte sich an. Ich nickte Fräulein Oppermann, die eben die Tür der Pforte hinter sich schloss, vergnügt zu und kam mir beinah verwegen vor, so ohne jede Erklärung an ihr vorbeizuschlüpfen. Sollte sie ruhig denken, ich folgte den Glocken in die Frühmesse zur Mauritiuskirche. Dort aber lief ich vorbei, hinein in das Gewirr der Straßen am Barbarossaplatz. Die meisten Häuser hier hatten den Krieg überlebt, die alte Zeit, die gute Zeit haftete ihnen an, und wo Lücken klafften, hatten Bomber die Vergangenheit auszulöschen versucht und sie damit erst recht heraufbeschworen.

Auf den Bürgersteigen häufte sich Sperrmüll, und die Jäger und Sammler waren schon unterwegs. Ein Mann im Rollstuhl, weißes Hemd, Weste und Baskenmütze, kurvte von einem Müllhaufen zum nächsten, rumpfhoch, nur eine Handbreit über dem Asphalt. Mit schwarz behandschuhten Händen trieb er die Hinterräder an. Am Ende der Jacke, wo bei anderen die Beine anfangen, hörte der Mann auf. Mit einer Stange stocherte er in den Haufen nach kleineren Gegenständen, die er hochhob, begutachtete, fallen ließ oder vor sich auf den Sitz neben den Stumpf legte.

Godehard fiel mir ein und dass er die Altstraße niemals ›das Loch‹ hätte nennen dürfen. Die verschmähte Bücherkiste beim Riesdorfer Sperrmüll fiel mir ein; es gab mir noch nach Jahren einen Stich.

Auch der Rollstuhlfahrer hatte Bücher gestapelt. Ich pirschte mich unauffällig, wie ich hoffte, an das Gefährt heran, um die Titel zu entziffern, als mir sein Stock zwischen die Beine fuhr und mich beinah zu Fall brachte. Mach, dat de weiterkommst, Frolleinsche, könnt dir so passen, einfach mal abräumen.

Die Stimme des Mannes klang misstrauisch resigniert, als habe er schon manch einen Überfall auf seine soeben eroberte Beute erlebt.

Aber hören Sie mal, empörte ich mich, ich wollte doch nur …

Doch der Mann zog den Stock zurück vor den Bauch und rollte, mir den Rücken kehrend, mit ein paar flinken Griffen davon.

Die Lust am Sperrmüll war mir vergangen.

Der Verkehr wurde dichter; an den Schaufenstern ratterten die Rollläden hoch, Schaufenster wie in Dondorf: ein handgemaltes Schild unter dem Kittel bestätigte ›Kittel‹, ein Paar grauer Socken war auf ›Sockenpaar‹ getauft, Krawatte auf ›Krawatte‹. Noch lag für mich die Linguistik mit Bezeichnendem und Bezeichnetem, Signifikant und Signifikat, in ungeahnter Zukunft, doch hier – und früher noch, schon in Zillis Dondorfer Laden – erreichten mich Vorboten der Lehren Ferdinand Saussures.

›Gefallene Maschen werden aufgenommen‹, versprach die Schönschrift auf einer Papptafel, gut zu wissen, wohin mit den entlaufenen Maschen, wenn nicht in den Laden der Dorfstraße am Schinderturm, und im Weitergehen tröstete mich dieses Versprechen auf eine seltsam unbestimmte und umfassendere Weise, als ginge es nicht nur um die bloße Zusicherung der Wiederherstellung eines zerrissenen Strumpfes.

Auch Bäcker und Fleischer gab es hier noch – wie zu Hause, dachte ich –, der mit Petersiliengrün bekränzte Schweinskopf glänzte durch die kältebeschlagene Scheibe der Metzgerei, und aus der dem Morgen und früher Kundschaft weit geöffneten Tür des Bäckerladens roch es nach Streuselkuchen und frischen Brötchen. Frauen in verwaschenen Kittelschürzen und Männer mit Aktentaschen in korrekten Anzügen ließen die Glockentraube von Heriberts Feinbäckerei im Dreiklang bimmeln, kamen heraus mit Kuchen und Brötchen, die noch aus der Tüte dampften. Die Männer verschlangen die warmen Stücke gleich auf der Straße. Vorm Blumenladen rückte ein Mann eine Etagere zurecht, trug gelbe, blaue, violette Asterntöpfe herbei. Gegenüber wuchtete einer in verwaschenem Unterhemd und schlabbernden Hosenträgern, Zigarette im Mundwinkel, einen Müllsack vor die Tür der Kneipe Tünns Eck.

Ein schmutziggrauer Hund hob das Bein an einem Karton aus Wellpappe, ließ ein paar Tropfen fallen, lief weiter. Straßenfeger schoben den Dreck auf dem Bürgersteig mit nachlässigen Gesten zu kleinen Haufen zusammen und schaufelten sie in eine Karre.

In den Fenstern bewegten sich Hausfrauenarme, Scheiben putzend, Staublappen ausschüttelnd, man winkte einander über die Straße zu. Eine Frau tauchte den Schnabel ihrer Gießkanne in prachtvolle rote Geranien. In unserem Veedel, hieß das, lernte ich später, und für mich: beinah wie zu Hause. Doch so weit war ich noch lange nicht.

Ich sah in ein Gesicht. In noch eines. Niemand sah in meines. Ich schaute alle an, und das war so gut wie niemanden. Und jeder und keiner sah mich an. Niemand, durchzuckte es mich, würde mir nachrufen: Tach, Hildejaad! Tach, Hilla! Hilla, wat mät de Mamma! Hildejaad, auch mal widder da!

Das Gefühl, niemand und nichts für niemand zu sein, stieg aus dem Bauch herauf, dehnte sich aus in Magen und Brust, in die Kehle hinauf, und ich wusste nicht, war mir zum Lachen oder zum Weinen. Was ich kannte, hatte ich hinter mir gelassen, was vor mir lag, kannte ich nicht. Hatte ich Angst?

In der Straße zum Neumarkt Abbruchgerüste, riesige Baulöcher, Bretterverschläge, Neubauzäune, Bauwagen, Kräne. Presslufthämmer ratterten los. Mir schien, Dutzende auf einmal. Ich schaute auf die Uhr. Kurz nach neun. Ich machte kehrt, Richtung Hertie.

Hinter der schweren Glastür verschlug mir ein Warmluftvorhang den Atem. Der Geruch heißer Würstchen mit Senf vom Imbiss gleich neben dem Koffersonderangebot kämpfte gegen Wolken aus der Kosmetikabteilung. Ein Würstchen als Einstand? Feier der neuen Freiheit? Ich rutschte auf den Plastikhocker, ein Würstchen, bitte. Neben mir eine Frau mit ihrer kleinen Tochter. Zögernd griff das Kind nach der Wurst: Wenn dat dä Pappa wüsst, dat mir hier sind. Dann tät dä widder sagen: Die Weiber jeben dat Jeld aus.

Die Mutter lachte mich an: Wat sagen Sie dazu? En fixes Mädschen, wat? Weiß jenau Bescheid.

Ich nickte, griff mein Würstchen. Es war heiß, fest, prall. Auch das Kind schob die Wurst, die es bis jetzt mit vorfreudig glänzenden Augen betrachtet hatte, zwischen die Lippen, biss zu. Saft spritzte, ein Tropfenbogen perlte auf den frisch imprägnierten Anorak. Mutter und Kind schrien auf. Das Kind ließ das Wurstende fallen. Den Bissen noch zwischen den Zähnen, wagte es nicht, den Happen weiter in den Mund zu befördern, zu kauen, zu schlucken. Erstarrt. Die Mutter schlug nach ihm, ein Klaps in den Nacken, das Kind spuckte den Bissen auf den Teller, schluchzte. Woraufhin die Mutter ihrerseits spuckte, nämlich aufs Taschentuch, und sich schimpfend an den Spritzern zu schaffen machte, dat dolle Döppe. Die Wut der Mutter in den weit aufgerissenen Augen des Kindes gespiegelt. So, jetzt isst du weiter! Immerfort schluchzend würgte das Mädchen die Wurst hinunter, bis sein Blick die Puppe traf. Da legte es die Wurst zurück, hörte zu weinen auf und schlug der Puppe ins Gesicht.

Tschö zesamme! Ich machte, dass ich wegkam; wollte nach oben. Doch vor der Rolltreppe ließ mich ein Mann, mittelalt, mittelblond, mittelgroß, in einem weißen Arztkittel noch einmal innehalten. Er hatte auf einem Resopaltisch verschiedene Gemüse- und Obstsorten zurechtgeschnitten, die er offensichtlich mithilfe eines Mixers versaften wollte. Ich dachte an den Vater, wie der im Quelle-Katalog das Mixerangebot gemustert und dann vor der Mutter kapituliert hatte, die, ungewöhnlich genug, von der Großmutter unterstützt, diesen Gegenstand mit ›Dä Krom kütt mer nit en et Huus‹ abgetan hatte.

Eine Weile blieb ich stehen, breitbeinig und frohlockend, alles Recht der Welt zu haben, zuschauen zu dürfen, wie der Mann im Kittel arbeitete.

Reiner Lebenssaft!, krähte er. Drei Jahre Garantie! Mal versuchen, Frolleinsche? Gehorsam setzte ich das Glas an die Lippen, nippte.

Die Augen des Mannes ängstlich erwartungsvoll. Woran erinnerte er mich nur?

Wäschemann! Natürlich! Wie die leibhaftige Auferstehung unseres Wäschemanns, der mit seinen Koffern voller Tisch- und Betttücher, Kittel und Korsetts über Land gezogen war bis in die Altstraße 2, stand der Mann mit seinem gefrorenen Lächeln, den müden Blicken hinter seinem Resopaltisch.

Läcker!, schmatzte ich, die Lippen von Saftschaum verklebt, einfach läcker!

Der Mann nickte mir dankbar zu, ein bisschen mehr Frechheit könnte ihm nicht schaden, dachte ich, ein Hauch nur wie beim Wäschemann, ein wenig forscher müsste er zu Werke gehen. Doch der Wäschemann war sozusagen als Gast erwartet worden, als willkommener Höhepunkt und ersehnte Unterbrechung im Einerlei der täglichen Hausfrauenpflichten. Der Mann im weißen Kittel musste diese Erwartung erst einmal erzeugen, den Wunsch wecken, etwas haben zu wollen, von dem man zuvor nicht einmal geahnt hatte, dass es so etwas überhaupt gab. Mit mir gelang ihm das. Je länger ich Mann und Mixer ins Auge fasste, desto stärker drängte sich mir der Gedanke auf, dieses Gerät tatsächlich, nicht nur mit den Augen, in Besitz zu nehmen. Und nun hatte ich wie im Märchen sogar noch aus seinem Becherlein getrunken. Wer aus mir trinkt, der wird zum Reh. Wer aus mir trinkt, der wird ein Käufer. Ich stellte das Glas ab; der Mann schob es hinter einen mit Obst und Gemüse bedruckten Plastikvorhang.

Habt Ihr auch ein Schlückchen für uns? Zwei ältere Frauen machten halt und reckten schnuppernd ihr Kinn Richtung Mixer.

Was er antwortete, hörte ich nicht mehr, endlich setzte ich meinen Fuß auf die Rolltreppe. Etagenweise wie durch einen Quelle-Katalog streifte ich zwischen Tischen, Regalen, Aufbauten umher und kaufte schließlich in der Kinderabteilung ohne langes Hin und Her einen Bademantel.

Draußen auf der Schildergasse vor der Antoniterkirche vollführte Klaus der Geiger Kunststücke auf seiner Fidel, heitere Etüden im klassischen Kölsch, eine Fünfzig-Pfennig-Münze war ihm sicher, bliebe ihm sicher, auch wenn Hilla, wenn ich keinen Pfennig mehr in der Tasche haben würde, und das wird schon bald der Fall sein.

Doch erst einmal ging es nun zur Hohe Straße. Hilla, heute eine genießerische Müßiggängerin, hatte die Schweizer Ladenstadt – ›Läden unter einem Dach‹ –, die erste Einkaufspassage Kölns, schon durchstreift und ließ jetzt im Vorübergehen ihre Augen über die Auslagen der teuren Geschäfte schweifen, an denen es bei Einkäufen mit der Familie stets blicklos vorbeigegangen war. Wie hieß es doch bei uns zu Hause, wenn man sich etwas nicht leisten konnte? Spargel schmeckt nicht. Von wegen. Ich lächelte.

Bei der Buchhandlung, wo der Vater vor Jahren verächtlich sein ›Bööscher nä‹ geknurrt und mich von der neuen Brockhaus-Ausgabe – ›Das Wissen der Welt in zwölf Bänden‹ – fortgezogen hatte, machte ich halt. Noch immer fiel es mir schwer, einfach so in einen Buchladen zu gehen und einfach so ein Buch zu kaufen. Nur vor den Reclam-Heften hatte ich mit meiner Barschaft im Rücken die Scheu verloren. Dieser beigefarbene Schatz wuchs hemmungslos in die Breite. Heute stand ein mit Ansichtskarten gespickter Turm vor dem Schaufenster, davor ein Paar in steifer Sonntagskleidung, offenbar vom Lande, aus der Eifel vielleicht; um und um drehten sie das kreisrunde Gestell, als wollten sie den Rest des Ausflugs in die große Stadt damit verbringen, ein paar Karten auszusuchen.

Und ich konnte gehen. Mich lösen. Gehen gehen gehen. Hören und sehen sehen sehen. Die Stadt ein Geflecht aus Hören Sehen Gehen, eine Matte, die vorwärtszieht, ein Korb, in dem sich Hören Sehen Gehen sammelt. Die Stadt für die Geherin Seherin Lauscherin. Szenen von überall. Nichts für Dombesucher, Schunkelkahnfahrer. Die Stadt abseits des Tourismus: ein ununterbrochenes Versprechen. Der Dom ist hoch. Aber man muss nicht hinaufsteigen. Vor seiner Tür sitzt einer, die Knie an die Brust gezogen, Schorf im blaurot verfärbten Gesicht, zerrissene schmutzsteife Kleider, nackte Füße … Ich lasse den Groschen in seine Kappe am Boden fallen und noch einmal einen. Heute keine Kerzen. Und auch kein Los aus der großen Trommel der Dombaulotterie.

Ich wollte nichts von der Stadt. Jedenfalls nicht an diesem Tag. Nichts von den Schaufenstern mit ihren Warenbergen, Berge, ja, Berge und Täler, Landschaften aus Mützen, Schals, Anzügen, Röcken und Blusen rauschten an mir vorbei. ›Aus gutem Grund ist Juno rund‹, verkündete die Litfaßsäule, im Takt meiner Schritte, rechtes Bein, linkes Bein, wurde ein sinnentleerter Silbenfluss daraus, der neben mir herlief wie’s Bächlein im Walde.

Gehen sehen summen, unter den Füßen scheint sich eine Luftschicht zu bilden, die mich emporträgt ins Leben, schwerelos leben, der Schwere los leben. Einfach losleben.

Eine Straße nach der anderen, ein Haus nach dem anderen aufnehmen, verweilen, weitergehen, weitersehen, einen Menschen nach dem anderen, eine Fensterzeile nach der anderen, eine Zeile nach der anderen, eine Seite nach der anderen; eine Stadt lesen wie ein Buch. Ich ging und ließ mich gehen, die Stadt ließ mich gehen, das Dorf hatte mich gehen lassen, jetzt durfte ich mich gehen lassen.

Wie kostete ich die Pausen an den Kreuzungen aus, die Freiheit der Entscheidung, rechts links geradeaus, ließ die Namen der Straßenschilder auf der Zunge rasten, zergehen, weitete mich aus in Häuser, Straßen, Menschen und zog mich wieder zusammen, in die Augen, Pupillen, die Ohren, die Nase, und wieder ins Weite und wieder zurück und so weiter ins Weite und wieder zurück …

Gehen sehen gehen: besitzlos besitzen. Antworten: ja. Aber ohne Ver-antwortung. Eindringen, durchdringen die Mauern, bis aufs Fundament und tiefer hinein, hindurch zu den Fußtritten römischer Legionäre, brauner Römerinnen mit blonden Perücken aus dem Haar der Besiegten. Mich auffüllen mit fremden Existenzen, so weit meine Einbildungskraft mich trug, meine Füße mich trugen, meine Augen. Je weiter ich ging, desto weiter entfernte ich mich von mir, vergaß mich einen Schritt weiter mit jedem Schritt, und indem ich mich von meinem Eigen-Sinn löste, löste ich mich auch von meiner Umgebung, glitt durch die Straßen, vorbei an den Fassaden, beziehungslos, haltlos, je mehr Realien, je mehr Dinge ich aufnahm im Gehen und Sehen, desto mehr verlor ich den Boden der Realität. Ich fühlte mich überall und nirgends, je mehr reale Gegenwart ich durchmaß, desto weiter zog ich mich von ihr, zog sie sich von mir zurück. Unter dem Ansturm der Gegenwart hob sich die Gegenwart selber auf.

Niemanden kennen, von Niemandem gekannt werden: Niemandes sein. Niemand sein: unsichtbar. Tarnkappe. Sekundenlang strich ich dahin im Gefühl, ohne Erinnerung zu sein, kein Mensch mehr, namenlos, ein Papierfetzen im Staub, eine Wolke am Himmel, beide preisgegeben dem Wind, dazwischen nichts.

Meine Füße verloren den Boden unter den Sohlen, schwebten durch die Straßen, wie Augen schweifen durch ein neues Buch. In der Stadt sein wie in einem Buch.

Eine Stadt lesen. Wobei der Vergleich hinkt. In einem Buch kann man vorwärtsblättern. Den Schluss zuerst lesen. Im Buch Stadt gibt es nur ein Vorwärtsblättern, nie zurück. Jeder Schritt zurück im Raum ist ein Schritt vorwärts in der Zeit. Ich las, was mir zufiel. Eine Sammlerin von Zufällen. Einfällen. Vorfällen. Auffälligkeiten.

In Städten blättern wie in Büchern. Ziellos. Zufällig. Irgendwo aufschlagen. Irgendwo hängen bleiben. Angezogen werden. Von einem Satz, einem Gebäude, einem Fenster, einer Tür, einem Wort. Verharren. Sich vertiefen. Oder aufschauen. Die Fassaden hinauf, Stockwerk für Stockwerk, Fünfziger-Jahre-Häuser, schnell hochgezogen gegen die Trümmer, Dach überm Kopf, dazwischen an einer Hotelfassade ›Dom-Biere‹, Kastanienbäume, die den Krieg überlebten oder schon neu gepflanzt, schlauchenge Straßen, Geleise, das Quietschen der Straßenbahn, Tauben, aufgescheucht von den Schienen, und immer wieder eine Kirche, Kirchen, deren Namen ich nicht kannte, manche versehrt wie die Häuser. Später würde ich sie alle beim Namen nennen, jedenfalls die meisten, eingedenk der Postkartenwünsche Kreuzkamps – vor allem aber Groß St. Martin im Norden, St. Gereon im Westen, die Apostelkirche am Neumarkt und die Trümmer von St. Maria im Kapitol, besonders die. Besonders die, wenn Hilla ihre Streifzüge nicht mehr allein unternimmt, vielmehr Hand in Hand, wenn sie wieder Berührung zulässt, ersehnt, wenn sie Hand in Hand einen Apfel zum heiligen Hermann Joseph trägt, ihr Mund den Mund ihres Liebsten und dann den Apfel küsst, bevor sie ihn dem Heiligen zu Füßen legen.

Gehen Gehen Gehen

Gehen. Lernen.Gehen lernen. Lernen gehen. Entgegen gehender Mutter dem Vater dem Freund dem Liebstender Liebe entgegen der Leidenschaft. Nichts kommt dir entgegen. Gehen. Lernen. Entgegengehen den Feiern Verlusten dem Schmerz entgegen immer neuen Gesichtern entgegen und wiederden alten entgegen zurückdem Tag dem Abend der Nacht entgegendem Durst entgegen der Sättigung dem VergessenBrotkrumen streuen für den Rückwegim Gehen Gehen Gehen dem Ja entgegen dem Nein entgegender Erinnerung entgegen dem Gedicht entgegen der Sonne dem Mond den Sternen entgegen und immerwieder dem Gedicht entgegen – jeden Brotkrumen einzeln verzehrend –dem endlichen einzigen letzten Gedicht entgegen dem Todgegen den Tod.

Heute versucht Hilla durch dieselben Straßen, auf denen sie hergekommen ist, zurückzugehen. Das gelingt ihr nicht. Es ist jetzt früh am Nachmittag, und die Herbstsonne wärmt wie der alte Küchenofen in Dondorf. Sie macht träge und lässt die Tauben gurren, vor Behagen, denke ich. An einem dieser neuen Spielplätze setzt Hilla sich auf eine Bank, zieht eine Schnecke aus der Tüte, beißt hinein und presst die Lippen zusammen, wenn sie den klebrigen Überzug, den Geschmack von Zimt, Rosinen, Hefeteig auf der Zunge spürt. Sie riecht den Duft von frischem Blechkuchen aus dem Dondorfer Bäckerladen, sieht die Hände der Großmutter im Teig für den Sonntagsstuten. Aber sie befiehlt sich: Es schmeckt.

Kinder tobten zwischen den Bänken, spielten mit Stöckchen, pengpeng, rief der eine, der andere klemmte sich das Holz zwischen die Beine und galoppierte wiehernd um den Schützen herum. Ich genoss Hefeteig, Zimt und Mohn; das Aroma der Vergangenheit, die Dondorfer Glasur, verflüchtigte sich mit jedem Bissen – würde wiederkommen mit der nächsten Mohnschnecke, vielleicht. Vor mir im Sandkasten bauten zwei kleine Jungen Burgen. Als der ohne Schaufel sah, dass der mit Schaufel viel schneller bauen konnte, rannte er heulend zur Mutter auf der Bank neben mir. Was die dem Jungen ins Ohr flüsterte, konnte ich nicht hören. Entschlossen stapfte der Knirps auf den Kameraden zu, riss ihm die Schaufel weg und lief zur Mutter, die ihm lächelnd einen Kuss ins Kindergesicht drückte. Verdutzt schaute der Beraubte Schaufel und Räuber hinterher, plärrte los, worauf eine Frau ihr Strickzeug sinken ließ und zum Sandkasten lief. Doch noch ehe sie ankam, stieß ihr Sprössling einen Jungen, den sein Geschrei herbeigelockt hatte, von dessen Roller, schwang sich auf und fuhr davon. In einem Luftzug aus Wolle und warmer Kinderhaut brauste er an mir vorbei und strahlte mich an. Drei Mütterstimmen tönten erregt durcheinander. Der Triumphator drehte ein, zwei Runden, warf den Roller in die Büsche, lief weg.

Ich machte mich endgültig auf den Heimweg und traf nach einigen Umwegen die Straße nahe dem Hildegard-Kolleg. Der Sperrmüll war fort. Aus den Fenstern lehnten Frauen auf Kissen gestützt aus den Fenstern. Wie in Dondorf, dachte ich wieder, wie zu Hause. Aber ging ich denn nicht gerade ›nach Hause‹? War das Hildegard-Kolleg nicht mein Zuhause? Wo war mein ›Dach überm Kopf‹? Ist ›Zuhause‹ das ›Dach überm Kopf‹?

Nicht ein Mal hatte ich heute an den Rhein gedacht. Nicht eine Sekunde war mir eingefallen, hinterm Dom an den Rhein zu gehen, so wie noch vor kurzem mit Bertram. Mein Zuhause, das war der Dondorfer Rhein. Und Bertram. Der Rhein hier war der meine nicht. Noch nicht? Ich tastete nach dem Hausschlüssel in meiner Tasche. Mein erster Hausschlüssel. Nie war mir in der Altstraße ein Schlüssel anvertraut worden. Ich steckte den Schlüssel ins Schloss. Fräulein Oppermann öffnete die Glastür der Pforte, Gott mit Ihnen, Fräulein Palm, an diesem Ihrem ersten Tag im heiligen Köln. Schon ein bisschen eingelebt? Mir schien, sie trug eine noch stärkere Brille mit einem noch dickeren dunklen Rand als beim Einzug. Ihre grauen Augen schwammen mit vorwurfsvoller Milde in den birnenförmigen Linsen, einer Milde, die, wie ich später erfahren würde, sich von einer Sekunde zur anderen in unerbittliche Strenge verkehren konnte, wobei der Schliff ihrer Brillengläser die Augenblitze bündelte und verstärkte wie zum Laserstrahl.

Kaum anders als die Großmutter, die auch jedesmal hastig herbeikam, wenn die Haustür klappte, sah mich das Fräulein an. Doch anders als daheim konnte ich an der Hüterin dieses Hauses mit einem flüchtigen Jaja vorbeihuschen; mir folgen, wie die Großmutter mich mit ihren Fragen verfolgen, konnte sie nicht. Zu Hause war ich hier nicht. Aber mit einem Zimmer für mich allein.

Die Küche war leer. Ich räumte Butterpäckchen, Milch, Salz und Pfeffer aus dem Laden an der Ecke in das Kühlschrankfach, dem ich meinen Namen aufgeklebt hatte. Niemand im Flur. Wo Gretel wohnte, wusste ich noch nicht. Einfach reihum klopfen? Nein. Besser: das Alleinsein genießen. Ich goss mir ein Glas Milch ein und ging den Flur entlang, an den Türen vorbei, fühlte mich fremd, viel fremder als in der fremden Stadt, fremd in einer fremden Haut, in einem fremden Kapitel.

Ich schloss meine Tür zu meinem Zimmer auf, nahm ein Ding nach dem anderen für mein Ding und niemandes anderen, genoss wie am Abend zuvor den durch nichts und niemanden, keine Mutter, keine Großmutter, keinen Vater, bedrohten Triumph des Mein-Gefühls. Ich war mein Eigen. Dat Kenk is eijen. Dat Kenk hätt ene eigene Kopp. Irgendwann fügte sich dazu ein Vers des Mystikers Meister Eckhart: ›Sei dein Eigen /dann bin auch ich dein Eigen.‹ Etwas von dieser mystischen Einheit, diesem All-eins-Sein erfüllte mich an diesem Abend. Bertram kam mir in den Sinn, ich teilte das Kuchenstück aus dem Paket der Mutter entzwei und schob es ihm zu, er lachte, während ich es genüsslich verspeiste. Ich wusch mir die Hände kalt und heiß, bis sie rot glühend schmerzten. Niemand vor mir hatte je diesen Hahn auf- und zugedreht, diese Seife benutzt, sogar das Handtuch kam frisch aus Zillis Laden. Niemand hatte auf diesem Stuhl an diesem Tisch gesessen, den Schrank eingeräumt, niemand in diesem Bett geschlafen. Alles meins. Auch Godehards Kleid hing hier. Wie das letzte Kapitel aus einem Groschenroman.

Ein Leben umschreiben, misslungene Stellen neu fassen, streichen. Aus einem Körper umziehen wie von Dondorf nach Köln, aus einem alten in ein neues Haus. Den Körper der Lichtung verlassen, hineinschlüpfen in eine unbefleckte Hülle. Unantastbar.

Ich streckte mich aus auf meinem Bett: Was für ein langer Tag, ein ganzes Leben würde nicht ausreichen, jede seiner Minuten, seiner Teile in Ruhe zu bedenken. Was für ein endloser Tag, dachte ich, und das neue Kapitel hockte sich zu mir aufs Bett und sah mich an, aufmerksam wie eine Katze.

Nachts war ich nicht mehr allein. Ich war zwei. In schlottrigen Hosen und Blusen lief ich durch Dondorf an den Rhein, den Rhein entlang, lief durch Kölner Straßen, wobei Hosen und Blusen immer enger und kürzer wurden, bis sie mir passten. Ich sah, wie die beiden Hillas aufeinander zu- und voneinander – vor-einander? – wegliefen, bis beide einem Ziel zustrebten, das fern am Horizont erstrahlte, eine Monstranz? Der Gral? Wie ich ihn mir aus der Parzival-Sage vorstellte?

Immer schneller glitten die beiden Hillas diesem mystischen Gefunkel entgegen und endlich in dieses Glitzern hinein, beide verschwanden in einer Aureole, in dieses glanzvolle Nichts. Das nun dastand vor meinen, der Träumerin Augen, in ganz gewöhnlichem Glas und Chrom: ein Mixer. Träumend noch musste ich lachen, erwachte lächelnd, schlief lächelnd wieder ein.

Am nächsten Morgen war ich die Erste beim Mixermann. Er schnippelte Äpfel, klein gehackte Möhren waren schon zu appetitlichen Dreiecken gehäuft. Einhundertfünfzig, knurrte er verschlafen, mir, die er anscheinend nicht wiedererkannte und als Kundin kaum ernst nahm, zerstreut zunickend.

Mit Zubehör?, beharrte ich fachmännisch.

Der Mann ließ Apfel und Messer sinken, musterte mich von Kopf bis Fuß, würdigte mich aber immerhin eines knappen Ja, und: Waren Sie nicht gestern schon mal hier?

Überleg ich mir noch. Ich wandte mich ab. Strafe muss sein. Und überhaupt: Der Mixer privileg war per Quelle-Katalog fünfzig Mark billiger. Doch ohne Katalog, wo und wie sollte ich ihn bestellen?

Beschwingt streifte ich durch die Kosmetikabteilung und machte mich heute schon bedeutend kühner über Duft- und Cremeproben her. So in Wohlgerüche eingehüllt stand ich schließlich wieder vor dem Mixermann.

Ich nehm einen, sagte ich und streckte die Hand aus.

Die sind nicht zu verkaufen, kleines Frollein. Der Mann zog die Apfelspalten zu sich heran. Die gehören da rein. Der Mann wies auf den Mixer, steckte sich einen Apfelschnitz in den Mund, kaute müde und hielt auch mir die Schale hin. Da, nimm!

Danke, sagte ich, griff zu und wies auf den Mixer. Ich nehm einen.

Wie, was, junge Frau, äh, Fräulein? Der Mann straffte sich, als habe man ihn an eine Batterie angeschlossen: Einen Walita Jubileu? Jede Silbe schien Wert und Fähigkeit des Gerätes zu vervielfachen.

Mit Zubehör, bekräftigte ich.

Der Mann überbot sich an Geschäftigkeit, mir das Gerät fachmännisch vorzuführen. Mit hundertfach geübten Handgriffen fügte er Apfel, Möhren, Mixerglas und Mixerchrom zusammen und drückte den Knopf. Zwei Frauen blieben stehen, schauten gebannt in die quirlende Masse. Eine gepflegte Lautsprecherstimme wünschte allen Kunden einen guten Morgen und empfahl den Kauf, ja, von was wohl, den Kauf des Walita Jubileu Standmixers.

Heinz Pütz, so das Namensschild auf der Kittelbrust, goss den orangefarbenen Brei in ein Glas – nein, damals war man mit dem Plastik noch nicht so schnell bei der Hand, und dass das Provitamin A vom Körper am besten verwertet wird, wenn man die Möhren mit Fett – am besten Omega-3-Öl – zu sich nimmt, wusste man auch noch nicht.

Und dieses Glas reichte der Mixermann Hilla Palm, reichte er mir, und wieder schauten die Umstehenden gierig zu, und wieder trank ich in sehr kleinen Schlucken und leckte mir die Lippen. Purer Genuss.

Mittlerweile drängelte sich etwa ein Dutzend Frauen am Mixerstand um die beste Sicht. Kauf oder Nichtkauf, das war hier die Frage.

Wofür bruch dat Mädsche dann ene Mixer? Dat hätt doch noch all sing Zäng em Mul, ließ sich eine weibliche Stimme vernehmen, hörbar nem Zigarettchen und nem Bierchen nicht abgeneigt.

Kinderleicht, die Bedienung, ich lächelte in die Runde. Seit der Mixermann einen Namen hatte, fühlte ich mich ihm, Heinz Pütz, irgendwie nah, fast als Komplizin, so gemeinsam diesen Augenpaaren ausgesetzt, die nach einer Katastrophe, sprich, meinem Abgang ohne Kaufgang lechzten.

Wie zu Hause, wenn es galt, Eindruck zu schinden, kehrte ich mein bestes Hochdeutsch hervor: Dieses vorzügliche Gerät, dieser Waluta Jublileu Standmixer …

Walita, Walita, fiel Heinz Pütz mir ins Wort.

Also dieser bedienungsfreundliche, stromsparende, leicht zu säubernde Walita Jubileu Standmixer mit den Zubehörteilen … also … Ich zog die Bedienungsanleitung näher heran. Also, mit Messbecher, Entsaftersieb, Fruchtfleischbehälter und Saftauffangschale, dieser Walita Jubileu soll es sein!

Mit jedem Wort – und das war gar nicht so einfach, vor allem ›Saftauffangschale!‹ in voller Lautstärke – nahm Heinz Pütz’ allmählich gestiegene Zuversicht in mein aufrichtiges Interesse ab. Misstrauen machte sich in seinen Zügen breit. Spionierte ihm da jemand von der Konkurrenz hinterher? Oder war dieses harmlos aussehende Fräulein am Ende von der Mixerfirma geschickt? Kontrolle?

Ich stellte mein Glas zurück, wandte mich den Frauen zu und erklärte mit fester Stimme, was mir der Quelle-Katalog seit Jahren in Frühjahr und Herbst versichert hatte: Dass der Verzehr von Obst und Gemüse in zerkleinertem Rohzustand an Gesundheitspotenzial nicht zu übertreffen sei, dies die Kurzfassung. Ich brauchte länger, was Heinz Pütz nutzte, eine zweite Ladung Frischobst und Gemüse zu zerkleinern und zwei Frauen, die so aussahen, als könnten sie mal eben hundertfünfzig Mark lockermachen, mit dem schönsten Wäschemann-Lächeln je ein Glas Gesundheitsgebräu zu reichen, was diese mit süßlichem Lächeln akzeptierten, zwei unbeschenkte Frauen jedoch zu einem ärgerlichen Abgang veranlasste.

Ich aber tauchte in meinem Matchbeutel nach dem Portemonnaie und wiederholte meinen Kaufwunsch. Es wurde still am Stand. Heinz Pütz langte hinter die Theke und griff das höchste der drei beeindruckenden Pakete von der Pyramide herunter.

Und das – er schwenkte ein undefinierbares Gerät wie einen Hauptgewinn – gibt es gratis dazu. Umsonst!

Umsonst! Wie aufs Stichwort drängte sich eine korpulente Mittfünfzigerin nach vorn und schnappte mir das Paket weg. Sie trug, das sah ich auf den ersten Blick, ein Kostüm aus dem Quelle-Katalog. Eine Kreation. Aus der Heinz-Oestergaard-Kollektion. Exklusiv bei Quelle. Warum kaufte sie nicht dort? So, wie sie sich hier in Szene setzte, ahnte ich es: Eben weil sie sich in Szene setzen konnte. Ihren Auftritt hatte. Während ich meine Hand aus dem Matchbeutel zurückzog, produzierte sie ein Krokoportemonnaie aus der Krokohandtasche – echt? Falsch? Das zu entscheiden war mein Auge zu ungeübt. Nach resolutem Klicken des Druckknopfs fürs Scheinefach drückte sie zwei Fünfziger auf die Theke. Aufmunternd nickte Heinz Pütz ihr zu, dienerte à la Wäschemann – Meine Dame, meine Dame, einen besseren Kauf als den hier können Sie nirgends machen und so weiter – und wartete. So wie ich und die anderen. Die Dame im Oestergaard-Kostüm auch. Verstaute ihre Krokogeldtasche in der Krokohandtasche und streckte die Hand, die Hände, das Täschchen unter den linken Arm geklemmt, nach dem Erwerb aus, wobei sie noch einmal auf die beiden Scheine deutete. Die Heinz Pütz nun aufnahm, betrachtete, mit Ring- und kleinem Finger gegen den Handballen festklemmte, dabei Mittel-, Zeigefinger und Daumen hoch aufstreckend, eine Drei signalisierte, während seine Rechte plus Unterarm eine Barriere zwischen Mixerpaket und pepitagekleidetem Zugriff errichtete.

Zwei Zuschauerinnen gaben einander einen Rippenstoß.

Drei, dienerte Heinz Pütz beflissen, doch unbeirrt resolut, hundertfünfzig Mark, meine Dame, und der Walita Jubileu Standmixer ist der Ihre. Im Handumdrehen bedienfertig. Zauberstab gratis.

Die Käuferin starrte den Verkäufer verständnislos an. Ein-hun-dert-fünf-zig?, wiederholte sie den Kaufpreis, die Silben endlos in die Länge ziehend – tausend Mixer hätten darin Platz gehabt. Dat kann nit stimme! Neunundneunzig kostet so wat. Dat hab ich doch jrad noch im neuen Katalog gelesen. Der kölsche Singsang bildete einen naiven Kontrast zum Oestergaard-Modell. Die Zuschauerinnen nickten.

Das mag ja sein, Verehrteste, aber diese Qualität, dieses Zubehör bekommen Sie dafür nicht. Das bekommen Sie nur hier. Und dazu noch gratis.

Auch Heinz Pütz schaute, auf Zustimmung aus, in die Runde. Die nickte wie zuvor.

Hundertfünfzig Mark! Nä! Die Frau klaubte die beiden Scheine von der Theke und knitterte sie ohne Umweg über die Geldbörse in die Handtasche.

Unverhohlene Schadenfreude begleitete den Rückzug der zu leicht Befundenen, die hoch erhobenen Hauptes die Rolltreppe bestieg.

Schon wollten die Zuschauerinnen ihr folgen, als mich Heinz Pütz mit einem Anflug von Verzweiflung an meinen Kaufwunsch erinnerte. Und da er dies lautstark tat und dazu die Kaufsumme noch einmal nannte, blieben die Frauen stehen. Ich fühlte mich beobachtet. Beobachtet und erhoben wie kurz vor einer Auszeichnung. Ich spürte jeden Nerv, als meine Hand noch einmal in den Matchbeutel tauchte. Aus dem blaugrauen Plastikding mit der schmuddeligen Kordel fischte ich mein Klappportemonnaie, faltete die drei zusammengeknifften Scheine auseinander und glättete einen nach dem anderen auf der Theke. Heinz Pütz atmete durch; mehr noch, der blasse dünne Mann, Mensch, war ich bei seinem Anblick eher geneigt zu denken, strahlte mich an. Mein Herz flog ihm entgegen, als er dergestalt seine Zähne entblößte: ein wirres Durcheinander, so wie die meinen es gewesen waren, bevor mir Dr. med. dent. Amanda Kritz die Plastikhauer aufgesetzt hatte. Groß und gerade. Unter ausdauerndem Strahlen verstaute Heinz Pütz die beiden Kartons in einer Tragetasche mit der Aufschrift: ›Walita Jubileu exclusiv bei Hertie für Sie.‹

Die Frauen verliefen sich rasch; ich hatte schon den Griff der Tür nach draußen in der Hand, als mir jemand auf die Schulter tippte. Heinz Pütz. Er zog mich – Nur ein paar Minuten – zurück an den Stand.

Toller Auftritt das! Seine blassblauen Augen weiteten sich. Wo haben Sie das gelernt? Das war gekonnt!

Verwirrt schaute ich dem Mann aufs Namensschild. Da stand noch immer: Heinz Pütz.

Ich, äh, Ihren Auftritt, meine ich. Hat man Sie denn nicht geschickt? Wollen Sie dat Dingen wirklich behalten?

Bevor sich erneut eine Zuschauergruppe formieren konnte, stellte sich heraus, dass Heinz Pütz mich für eine Abgesandte der Walita Mixer AG gehalten hatte, um seine Verkaufsmethoden zu testen. Und er machte mir ein Angebot: Ob ich nicht – zu wechselnden Zeiten, versteht sich – bei ihm als Käuferin auftreten wolle, sozusagen als Lockvogel. Im Gespräch würden wir zunächst die Vorzüge des Dingsda lauthals preisen, und am Ende würde ich den Gegenstand nach Hause tragen. Natürlich nur bis außer Sichtweite; für zehn Mark pro gekauftem Mixer, echt gekauftem.

Warum nicht? Bis zum Semesterbeginn hatte ich Zeit.

Meist am Vormittag gesellte ich mich zu Heinz Pütz und brachte sein Geschäft in Schwung. Doch schnell fiel auf, dat immer datselbe Frollein bei dä Mixer steht. Als mich eine Frau, es war wieder die im Pepita-Kostüm, nur trug sie jetzt ein Complet aus der Herbst-Kollektion, zum zweiten Mal fragte: Wie vell Mixer habt Ihr denn schon?, und hinzufügte: Ihr steckt doch met däm Kääl unger ene Deck, wurde Heinz Pütz die Sache zu heiß, und unsere Geschäftsbeziehung brach zusammen. Ein paarmal besuchte ich ihn noch und leerte ein gesundes Gläschen auf sein Wohl. Irgendwann wurde er von einer Frau abgelöst, glatte Fehlbesetzung, da kaum eine Käuferin sich ein derart technisches Gerät von einer Geschlechtsgenossin erklären lassen wollte. Dafür war die Zeit noch nicht reif.

Mit einem Gefühl wie sechs Richtige plus Zusatzzahl schleppte Hilla Palm das Mixerpaket ins Hildegard-Kolleg und am nächsten Samstag nach Dondorf in die Altstraße 2.

So sehr ich weiß, dass es weitergehen muss, so dringend mein erzählerisches Pflichtgefühl gebietet, Hilla endlich vorwärtszuschicken ins neue Leben, so mächtig treiben mich meine Gefühle zurück zu den Orten und Menschen meiner Kindheit. Erst jetzt beim Schreiben merke ich das. All das Neue, das Hilla erlebt, wird erst neu, wird erst zur Gewissheit, zum Eigen, wenn es sich widerspiegelt im Alten, wenn es zum Vergangenen in Beziehung gesetzt wird.

Hilla Palm ist also auf dem Weg zurück. In die Vergangenheit, wollte ich schreiben, aber dieses Zurück ist ja ihre Gegenwart, und wenn ich das jetzt und hier schreibe, ist es meine Gegenwart, und ich nehme am Schreibtisch eine Haltung ein, die mich meinen Körper vergessen lässt, denn ich brauche jedesmal einen neuen Anlauf, neue Kraft, Hilla auf den Weg zurückzuschicken, nach Hause. Unter das Dach in die kleinen Zimmer voller Stimmen, meist mürrisch, verärgert, scheltend, böse. Bis auf Bertrams Stimme, abends, wenn Bruder und Schwester in den viel zu eng beieinanderstehenden Betten lagen, wo Hilla sich einst nach der Lichtung verkroch, tot stellte vor Angst und Scham. Hilla Selberschuld hatte unter diesem Dach gelebt, hatte die fröhliche Hilla verloren, Hilla Selberschuld geboren, durch meine Schuld durch meine Schuld durch meine übergroße Schuld, auf der Lichtung im Krawatter Busch gezeugt (nicht geschaffen), in der Nacht nach der Feier der katholischen Jugend, man steigt nicht in ein fremdes Auto, die letzte Bahn war weg, der feine Herr Meyer, die beiden Kerle stiegen dazu, machten Hilla besoffen und zwangen Hilla Selberschuld in Hilla Palm hinein.

Kaum einmal hatte Hilla auf ihrem Weg durch die Stadt, beim Kauf des Mixers und später im Hildegard-Kolleg an die Lichtung gedacht. Immer seltener war der Schluckauf geworden, der sich zuverlässig meldete, wenn ihr etwas zustieß, das an die Dämonen jener Nacht gemahnte, wenn das ihr Angetane und damit Scham und Schuld in ihr hochstiegen.

Und nun saß Hilla im Zug, neben sich das Mixerpaket und der karierte Koffer mit der Wäsche einer Woche, regelmäßig wird sie die von nun an nach Hause fahren und frisch gewaschen wieder mitnehmen, nie ohne ein Stück Kuchen oder von der Großmutter einen Platz. Hat sie sich in dieser ersten Kölner Woche nach Dondorf gesehnt? Ja, wenn diese Bilder, die sie unverhofft überfielen, Sehnsucht genannt werden können. Erstaunt hatte Hilla bemerkt, dass ihr etwas fehlte. Ungläubig, beinah widerwillig musste sie sich gestehen, sie vermisste nicht nur Bertram, auch Vater und Mutter, die Großmutter, selbst Tante, Onkel und Cousinen drängten sich unversehens in ihre Gedanken.

Wie hätte ich mir auch jemals vorstellen können, Heimweh nach einer Plastiktischdecke mit blau-weißem Delfter-Kachelmuster zu haben, dem blakenden Docht im roten Glas des Öllämpchens unterm Großvaterkreuz, den Ablegern vom Fleißigen Lieschen auf der Fensterbank. Nie war mir der Vater, nie die Mutter näher gewesen als fern von ihnen. Hier, wo ich wähnte, ihre Stimmen zu hören, vor denen ich geflohen war, als ich sie hören musste: Pass op de Strömp op, pass op de Schuh op! Jlöw jo nit, dat de jet Besseres bes. Un du bliews doch dat Kenk vun nem Prolete. Hinter meinen Lidern saßen sie in der Küche, Vater, Mutter, Großmutter, der Bruder um den Tisch herum, Schwarzbrot im Päckchen neben Rübenkraut, Butter und Leberwurst, ein paar Scheiben Holländer Käse, das Abendbrot. Oder der Bruder lag im Bett, und das Bett daneben, mein Bett, war leer. Dann ließ sich nicht leugnen, das, was ich fühlte, hieß Sehnsucht, und in dieser Sehnsucht verklärten sich Vater, Mutter, die Großmutter auf wundersame Weise. Märchenhafte Bilder wagten sich vor meine Augen: ein Vater, der seinen Arm um die Schultern der Mutter legte, eine Großmutter, die dem Vater durch die Haare fuhr, eine Mutter, die dem Vater entgegenlief, ihn umhalste, küsste womöglich. Ich genoss diese Bilder, sie verklärten die Wirklichkeit ohne Angst vor Enttäuschung. In meinem Kopf lebte Dondorf freundlich, traulich: eine Idylle.

Doch sobald ich aus dem Bus stieg, erfasste mich beim Anblick der Straßen und Häuser Angst. Aus Piepers Laden winkte mir Gisela zu, rief die Schwester herbei, man gestikulierte, grüßte mir hinterher, als kehrte ich von einer langen Reise zurück. Und so war mir auch zumute. Bange, gespannt: Was würde mich erwarten? Im Weitergehen spürte ich ihre Blicke nach mir picken, als hätte ich fremden Samen hineingetragen, den es zu vertilgen galt.

Mixer und Koffer wogen schwerer mit jedem Schritt. Sollte ich an der Haustür klingeln? Wie von weither angereister Besuch, wie eine Fremde? Oder wie die Tante und bisher auch ich, ums Haus herumgehen, an der Küchentür klopfen? Wie viel Erinnerung kann an einer alten Haustür, einem Treppengeländer, an rot-weißen Flurfliesen haften? Und wird lebendig bei jedem noch so flüchtigen Gedanken …

Schon kam Bertram mir entgegen und nahm mir den Koffer ab.

Wat haste denn da in dem Paket?

Lass dich überraschen.

In seinen braunen Augen, den meinen so verwandten Augen, fühlte ich mich gleich zu Hause.

Sie warten schon auf dich.

Im Flur hing der vertraute Geruch nach sauberer Armut, der Geruch nach Bohnerwachs und Scheuermilch. Die Mutter wischte sich die Hände an der Schürze ab und legte sie weg, so wie sie es tat, wenn Besuch kam. Die Küche erfüllt vom Samstagnachmittagsduft nach frischem Stuten mit Rosinen und mir zu Ehren Bohnenkaffee.

Josäff!, schrie die Mutter statt einer Begrüßung nach dem Vater im Stall: Dat Kenk es do!

Der Vater wechselte die Arbeitsschuhe und ließ sich in Pantoffeln – Do bes de jo – auf einen Stuhl fallen.

Jo, do ben esch. Ich war zurück. In der Altstraße 2. Zu Hause?

Un wat häs de do? Die Mutter hatte den Koffer weggetragen und musterte mein Paket, das in der Küche seinen Umfang zu verdoppeln schien.

Nu jönn dem Kenk doch esch ens e Tässje Kaffe, fuhr die Großmutter dazwischen. Et hätt doch och sescher Honger.

Der Vater, die Ärmel des Blaumanns bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt, hatte sich schon bedient, was die Großmutter, Bäckerin mit dem Recht auf Anschnitt und die erste Scheibe, sichtlich verdross. Doch sie biss die Lippen zusammen, um die Stimmung nicht zu verderben.

Un jetzt erzähl mal! Die Mutter setzte sich aufrecht. Bertram brummte zustimmend. Diese Frage hatte ich kommen sehen, machte es kurz mit Spazierengehen, Bücher ausleihen, Referat schreiben, machte es so langweilig wie möglich, und da weder die Mutter noch die Großmutter Anknüpfungspunkte zu Nachfragen fanden – Isst du auch tüchtig? – Ja – Schläfst du auch gut? – Ja –, richtete sich die Neugier alsbald wieder auf das Paket.

Dann zeisch mal, wat drin is.

Bertram hielt den Beutel auseinander, und ich hob es ins Licht.

Die Großmutter räumte Platz, Butter und Rübenkraut beiseite.

Da!, sagte ich und stellte das Paket vor den Vater. Für dich.

Das Foto zeigte, beinah echter als echt, den Walita Jubileu Standmixer.

Nä!, entfuhr es Mutter und Großmutter wie aus einem Munde, und es war unklar, ob sie den Gegenstand selbst, die Wahl des Beschenkten und damit ihren Ausschluss oder die ungeheuerliche Verbindung von beidem meinten.

Nä su jet! Wat soll dat dann? Die fassungslose Stimme der Mutter.

Wer bruch denn su ne Krom?, verstärkte die Großmutter.

Der Vater öffnete die Verpackung und schälte das Gerät heraus. Auf dem Küchentisch zwischen den flüchtig geschruppten Händen des Vaters mutierte der Walita Jubileu zur Provokation. Als hätte ich einen hohen Würdenträger in vollem Ornat hierher entführt. Der Mixer stand nicht, er prangte. Thronte mit seinem grell orangenen Sockel, der in gläserne Falten gelegten Kuppel, verbunden durch einen breiten Streifen hochglänzenden Chroms, in dem sich die Flamme des Öllämpchens brach. Siehe, ich mache alles alt. Die Wachstuchdecke offenbarte ihre Messerschnitte und Kannenränder, der Rübenkrauttopf stank nach ärme Lück, die Tropfenspuren aus der Kaffeekanne liefen geradewegs auf die abgestoßene Tülle zu. Der Walita Jubileu, ein Ding zu gut für diese Welt in der Altstraße 2. Der Vater ging hinaus, man hörte ihn die Kellertreppe hinunter- und wieder heraufpoltern. Beladen mit Äpfeln und Möhren kam er zurück.

Josäff!, entsetzte sich die Mutter erneut. Wat soll dat jizz?

Dä jode Krom!, räsonierte die Großmutter, sie hatte begriffen.

Der Vater, unbeirrt, wusch dä jode Krom am Spülstein, zog Messer und Schneidebrettchen aus der Schublade und begann unter den eingeschüchterten Blicken der Zuschauerinnen mit der Zerkleinerung; das Küchenmesser in den Händen des Vaters: ein Anblick, dem des Mixers fast ebenbürtig

ENDE DER LESEPROBE

2. Auflage 2014

Copyright © 2014 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Gestaltung und Satz: DVA/Brigitte Müller

Gesetzt aus der New Caledonia

ISBN 978-3-641-13658-1V002www.dva.de