11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Romane

- Sprache: Deutsch

Eine Konferenz der Tiere für das 21. Jahrhundert

In den Bäumen vor der Villa an der Alster lebt eine Eichhörnchenfamilie. Wie die Menschen die Eichhörnchen beobachten die Eichhörnchen die Menschen. Und denken über sie nach. Nicht nur über das Wissenschaftlerpaar, das in der Villa lebt, ihre Leidenschaft für Musik, Literatur und Kunst, sondern über die Menschheit als Ganzes. „Seit ich sie kannte, scheiterte ich an der Frage, wieso diese Menschen, die doch so viel wussten und so viel Schönes und Kluges hervorbrachten – wieso setzten sie nicht alles daran, diesen Entwürfen zu folgen?“ Dann zeigt sich im Hambacher Forst, was möglich ist, wenn Mensch und Tier zusammen stehen. Für ihr gemeinsames Interesse: den Schutz unseres Planeten. Im Hambacher Forst haben sie gemeinsam den Wald gerettet. Jetzt wollen sie gemeinsam die Welt retten. In Vitopia beginnt ein Kongress, für den Raum und Zeit und die Grenzen zwischen Mensch, Tier und künstlicher Intelligenz keine Rolle spielen. Denn die Eichhörnchen wissen: „Ihr braucht uns. Und wir brauchen euch. Wir sitzen alle, Humans, Animals, die Floralisten und meine Spezies in ein und demselben Boot namens Erde. Das darf nicht untergehen.“

Ulla Hahn wagt sich an eine große Frage: Warum zerstört die Menschheit, was sie liebt, wider alles bessere Wissen, und wie könnte ein Umsteuern gelingen? „Tage in Vitopia“ sprüht vor Phantasie, Sprachlust und Neugier auf alles, was je gedacht worden ist, und alles, was daraus entstehen könnte, wenn wir Menschen endlich begreifen, was es bedeutet, dass die Erde allen gehört und alle der Erde gehören.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Zum Buch

In den Bäumen vor der Villa an der Alster lebt eine Eichhörnchenfamilie. Wie die Menschen die Eichhörnchen beobachten die Eichhörnchen die Menschen. Und denken über sie nach. Nicht nur über das Wissenschaftlerpaar, das in der Villa lebt, ihre Leidenschaft für Musik, Literatur und Kunst, sondern über die Menschheit als Ganzes. »Seit ich sie kannte, scheiterte ich an der Frage, wieso diese Menschen, die doch so viel wussten und so viel Schönes und Kluges hervorbrachten – wieso setzten sie nicht alles daran, diesen Entwürfen zu folgen?« Dann zeigt sich im Hambacher Forst, was möglich ist, wenn Mensch und Tier zusammen stehen. Für ihr gemeinsames Interesse: den Schutz unseres Planeten. Im Hambacher Forst haben sie gemeinsam den Wald gerettet. Jetzt wollen sie gemeinsam die Welt retten. In Vitopia beginnt ein Kongress, für den Raum und Zeit und die Grenzen zwischen Mensch, Tier und künstlicher Intelligenz keine Rolle spielen. Denn die Eichhörnchen wissen: »Ihr braucht uns. Und wir brauchen euch. Wir sitzen alle, Humans, Animals, die Floralisten und meine Spezies in ein und demselben Boot namens Erde. Das darf nicht untergehen.«

Ulla Hahn wagt sich an eine große Frage: Warum zerstört die Menschheit, was sie liebt, wider alles bessere Wissen, und wie könnte ein Umsteuern gelingen? »Tage in Vitopia« sprüht vor Phantasie, Sprachlust und Neugier auf alles, was je gedacht worden ist, und alles, was daraus entstehen könnte, wenn wir Menschen endlich begreifen, was es bedeutet, dass die Erde allen gehört und alle der Erde gehören.

Zur Autorin

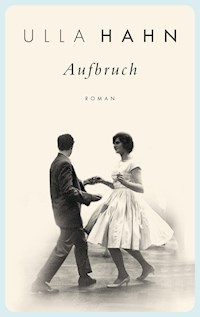

ULLAHAHN, aufgewachsen im Rheinland, arbeitete nach ihrer Germanistik-Promotion als Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten, anschließend als Literaturredakteurin bei Radio Bremen. Schon ihr erster Lyrikband, »Herz über Kopf« (1981), war ein großer Leser- und Kritikererfolg. Ihr lyrisches Werk wurde u. a. mit dem Leonce-und-Lena-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet. Für ihren Roman »Das verborgene Wort« (2001) erhielt sie den ersten Deutschen Bücherpreis. 2009 folgte der Bestseller »Aufbruch«, der zweite Teil des Epos, und auch Teil drei, »Spiel der Zeit« (2014), begeisterte Kritiker wie Leser. »Wir werden erwartet« (2017) bildet den Abschluss ihres autobiografischen Romanzyklus um das Arbeiterkind Hilla Palm. Zuletzt erschien 2021 ihr Gedichtband »stille trommeln« mit Gedichten aus 20 Jahren.

ULLA HAHN

TAGE IN VITOPIA

ROMAN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2022 Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka;

Umschlagmotiv: © shutterstock/Aditya Firman

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel GmbH, Köln

ISBN 978-3-641-29689-6V001

www.penguin-verlag.de

Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah

Wilhelm Müller, Frühlingstraum. In: Die Winterreise

Für KvD, mein Vitopia.

1.

Eine traurige Geschichte

Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt.

Tränen sind in allen Dingen, und menschliches Leiden ergreift stets das Herz.

Vergil, Aeneis

Kein Tag verging in diesem Sommer ohne Warnung: mal vor Gluthitze, mal vor anhaltendem Starkregen, vor allem aber vor stürmischen bis orkanartigen Winden. Sogar der Flugverkehr war vorübergehend eingeschränkt. Doch der Stammsitz meiner Familie in der Cäcilienstraße nahe dem Buchenpark an der Alster, den ich heute allein bewohne, ist hinreichend geschützt. Im 15. Jahrhundert stand dort ein Nonnenkloster, hatten die Eltern immer wieder hervorgehoben. Cäcilie war der Name der ersten Äbtissin. Auch die umliegenden Straßennamen verweisen auf die frommen Frauen: Klosterhof und Klostergang, Nonnenblick und Stiftsallee.

Andere, bescheidenere Liegenschaften unserer Familie im Birken-, Linden- und Ulmenweg sind ebenfalls gut zu erreichen; den Ahornbuckel bewohnen seit den Märzwochen unsere Verwandten aus Übersee, ein wenig aufschneiderische Gestalten, und recht sonderbar gekleidet in ihren schwarz-grauen Tarnanzügen, aber Verwandtschaft kann man sich schließlich nicht aussuchen.

Aus dem Penthouse meines Stammsitzes habe ich einen phantastischen (ja, ich weiß, eigentlich f, nein, ich liebe das ph) Blick auf meine Umgebung. Ich sehe Dinge, die Menschen gemeinhin lieber voreinander verbergen, manchmal sogar vor sich selbst. Ihr glaubt gar nicht, was sich hinter den Bäumen und Gebüschen alles tut. Da könnte ich euch so manche Geschichte erzählen. Dazu kommt: Die Menschen vertrauen mir. Also, nicht alle natürlich. Ich suche sie mir genau aus. Das ist die Hauptsache. Die Grundlage: Vertrauen. Dann liebe ich sie, und sie lieben mich.

Aber ich wollte euch ja so einiges erzählen. Eine Geschichte, in der sich die Ereignisse wie Glieder einer Kette zusammenfügen. Ja, ich weiß, kein sehr origineller Vergleich, aber doch anschaulich und zutreffend. Von einem zum anderen führte, was geschah, ohne dass ich mich dagegen hätte verwahren können. Ihm hätte ausweichen können. Schicksal nennt man das. Und das Aufschreiben ist dann der Mühe wert. Und das Lesen auch. Hoffe ich.

Die Villa aus der Gründerzeit, meinem Habitat gegenüber, bewohnte ein reizendes junges Paar. Die Frau war Sängerin, der Mann, die Frau rief ihn Hannes, ein Maler. Ach, wie liebte ich seine kühnen Farbkombinationen, die kraftvollen, gleichwohl mühelos wirkenden Pinselschwünge, die vor meinen Augen Welten, Universen erschufen – ein Extremrealismus, der jeden Surrealismus kindlich erscheinen ließ. Ich belauschte sein Tun sozusagen mit den Augen, feuerte ihn an mit verborgenen Blicken, führte ihm augen-blicks die Hand, so etwas ist mir durchaus gegeben, das kann ich, das könnt ihr mir glauben. Auch ein wahrer Künstler braucht das: einen, der ihm die Hand führt, eine unsichtbare Hand an der seinen. Und die war ich. – Bildete ich mir jedenfalls ein.

Und dann erst sie. Seine Frau. Sängerin war sie, hier an der Oper. Ach, diese Stimme! Wie sie die Wörter aus den Tönen erweckte, sie miteinander – vermählte – würde ich gern schreiben, aber ich trau mich nicht. Kitschklatsch! Höre ich die Hochformwächter schreien. Bleib ich lieber brav und schreib – verband – egal, sie sang so, wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet. Der Lohn, der aus der Kehle dringt, ist Lohn, der reichlich lohnet.

Ja, so sang sie, dass es mir in meine dichterische Ader fuhr, von der ihr noch so einiges zu hören kriegt. Schadet ja nicht, so ’n bisschen Dichtung ab und zu. Gehörte in alten Zeiten sogar zur Bildung.

Ganz so war das. Und manchmal sangen die beiden auch zusammen. Das heißt, er brummte und knurrte, und sie brillierte und zwitscherte, und die Amseln und Stare, Spatzen und Tauben (Letztere unterstützten die Bassbegleitung) taten das Ihrige. Wobei die Krähen und Elstern für die parodistische Note sorgten, wenn der schluchzende Bass und der Mezzosopran des Muzzli, so rief der Maler die Sängerin, allzu tief ins Sentimentale rutschten. Aber das, wisst ihr so gut wie ich, ist Geschmackssache. Gestehen möchte ich noch, dass auch ich mitunter in den großen Gesang einstimmte bzw. dazwischenging; Melodien gelingen mir nur selten. Wie eine alte Schreibmaschine aus dem mechanischen Zeitalter klinge meine Wuh-wuh-Stimme, erklärte man mir einmal, als ich allzu enthusiastisch ein »Laudate Dominum« der Gartenkantorei unterstützte.

Aber zurück zur Geschichte. Ihr seht, ich drücke mich davor, weiterzuerzählen. Verweile doch. Die schönen Augenblicke.

Diese beiden jungen Menschen also lebten einträchtig ihrer Kunst und sich selbst und der Vogelwelt. Die versorgten sie, besonders im Winter, mit artgerechter Nahrung, durchaus wohlschmeckend auch für ungefiederte Lebewesen; und ich gestehe, dass auch ich im Vorübergehen mitunter eine Nuss stibitzte und mir schmecken ließ. Was die Sängerin, als sie mich einmal – peinlich, peinlich – dabei erwischte, derart entzückte, dass Nüsse seither die Vogelspeise dauerhaft veredelten.

So kamen wir uns, besonders in der Winterzeit, näher, sie nickte mir, ich winkte ihr zu, wenn wir uns begegneten, gute Nachbarn eben. Im Frühjahr bemerkte ich, dass ihr schmaler Bauch sich gerundet hatte und die Frau immer wieder die Hand des Mannes ergriff, zärtlich über die Wölbung führte und dort ruhen ließ, worauf der Mann seine Liebste behutsam mit dem anderen Arm an sich zog und liebkoste. So ging das vom Mai in den Juni, und dann kamen plötzlich viele Leute in ihr großes weißes Haus, alle schwarz gekleidet mit tieftraurigen Gesichtern, und am traurigsten war der Maler. Da war niemand mehr, der ihn, den Hannes, Karli rief. Und kein Muzzli mehr, die er rufen konnte. Muzzli, ein Name, der mir so außerordentlich gefallen hatte, fasste er doch den ganzen spielerischen Ernst ihrer Liebe zueinander in diesen beiden unschuldig-übermütigen Lauten zusammen. Zusammen zueinander.

Muzzli – das klang mir gleich beim ersten Hören so vertraut, als gehörte es zu mir.

Nun war sie also nicht mehr da, in der Villa an der Cäcilienstraße. Ein Autounfall, erfuhr ich später. Der Mann verfiel zusehends. Magerte ab, als verweigerte er jegliche Nahrung. Fütterte die Vögel nicht mehr. Nur zu malen begann er nach einigen Wochen wieder, aber was er da in düsteren Farben auf die Leinwand zwang, krampfte mir das Herz zusammen, je weiter die Erzählung aus Farben und Formen fortschritt.

Mit den selbstgewissen Pinselstrichen, den frohen Farbschwüngen von einst, hatte diese zögerlich penible Figurengestaltung kaum noch etwas zu tun, wandelte sich vielmehr in eine geradezu zwanghafte Pinselführung, als ringe ihm eine fremde Hand dieses Handeln ab. Als malte er wie unter einer Gewalt, der er sich verpflichtet fühlte.

Dabei wirkte er müde, abwesend; als strebte er danach, immer inniger in diesem Bild zu leben, wiedergeboren zu werden in dieses Bild, das zu vollenden er sich quälte. Nur flüchtig konnte ich die Arbeit des Malers verfolgen. Allzu bemüht war er, den Inhalt geheim zu halten. In der hellen Gestalt, die aus der Dunkelheit einem lichten Horizont entgegenschritt, schälte der Pinsel wie aus einer ungefügen Materie etwas heraus, in dem ich eine weibliche Figur zu erkennen glaubte. Dieser folgte nach Tagen und Wochen ein düsteres Gebilde, das nach zahllosen Übermalungen als Mann bildfest gemacht wurde. Ein Mann, der ihr in den hellen Horizont folgte. Unbemerkt von ihr, die schon eins war mit der Helligkeit jenseits der Finsternis, die den Mann noch gefangen hielt. Aufragend zwischen der Frau und dem Mann unser aller mächtiger Eichbaum. Kahl.

Ich sah den Fortgang der Malerei mit einem wachsenden Unbehagen, das ich mir nicht recht erklären konnte. War es nicht heilsam, den Maler wieder in seinem Metier, in einem Gemälde aufgehen zu sehen? Doch dann war ich an einem Abend im September Zeuge, wie er mit ein paar heftigen schwarzen Pinselstrichen das so mühsam vollendete Werk zerstörte. Im Garten sah ich ihn danach nicht mehr. Stattdessen standen Tage später Nachbarn und Polizisten unter dem Baum, der den Mittelpunkt des Gemäldes gebildet hatte. Er trug eine traurige Last. Der Maler hatte sich erhängt.

2.

Das Leben geht weiter

Gute Ernährung lässt die Hormone kreisen.

Josef H. Reichholf

Es dauerte einen ganzen Winter, bis ich den Tod der beiden Menschen verwunden hatte. Versuchte, mich durch unmäßiges Essen zu trösten. So ein wunderbares Paar! Nicht zuletzt um ihretwillen, im Gedenken an ihren liebevollen Umgang miteinander, machte ich mich im Frühjahr daran, nun meinerseits auf Freiersfüßen zu wandeln. Voller Verlangen hatte ich wieder und wieder gesehen, wie der Maler seine schöne Sängerin auf ihren warmen Mund geküsst hatte, diese Lippen, noch bebend von innigen Tönen – so oder so ähnlich wollte auch ich die eine, meine Allerliebste küssen. Ich musste sie finden.

Mit Kraft, Können und guten Umgangsformen schwang ich mich in die Brautschau, per Dating-App und analoger Recherchen in meiner Umgebung. Sagte ich schon, dass mein Domizil nahe der Alster und unfern eines kleinen Wäldchens liegt? Mischwald aus jahrhundertealtem Bestand eines klösterlichen Anwesens und seit einigen Jahren dank engagierter Bürgerinitiativen vor einer weiteren Dezimierung sicher. Noch. Dort also schweifte ich umher, immer eingedenk der Worte meines seligen Vaters: Stark muss sie sein, klug und behende. Treu. Denk auch an deine Vorfahren.

Damit ihr diesen Rat recht versteht, muss ich ein wenig ausholen. Ich entstamme einer ungemein weit verzweigten Familie. Was wären wir ohne Stamm, ohne Verzweigung. Ohne Stammbaum. Ja, der Stamm-Baum: meiner Sippe Stab und Stecken, unser Halt, unser Stolz. Der Baum unser Haus, unser Hausbaum. Ein Habitat ohne einen Baum in fußläufiger Nähe? Unvorstellbar für mich und jede*n von uns.* Das ist so seit Urzeiten, seit Yggdrasil* im Garten Eden grünte. Dokumente belegen, dass unser Stamm dort schon ansässig war. Das aber nur nebenbei. Nun könnt ihr mich bei meiner Brautschau und -werbung begleiten. Lange, da ich den Rat meines Vaters befolgen werde: Es prüfe, wer sich ewig bindet.

Ich verabredete mich, wie gesagt per Dating-App – zum Joggen. Nirgends besser, so der Vater, könne ich über die Fitness der potenziellen Bräute deren Fruchtbarkeit feststellen. Ja, so drückte mein Erzieher sich aus, und ich denke, so dumm ist das nicht. Natürlich muss meine »bessere Hälfte«, wie er Mutter zu nennen pflegte, auch eine gewisse kulturelle Bildung und Interesse an gesellschaftlichen und philosophischen Belangen mitbringen, schließlich kann man nicht rund um die Uhr joggen und, na ihr wisst schon, nennen wir es »fortpflanzen«. Vögeln scheint mir doch zu eng gefasst, zu speziell.

Es ging ein paar Tage zur Sache, Tage, an denen ich feine Gurrelieder probte, an der Alster herumtobte, das Wäldchen unsicher machte. Städtische Bereiche hatten mich noch nie sonderlich interessiert. Ich bevorzuge urban gepflegte, naturbelassene Umgebungen. Und hier nach langem Jagen, Joggen fand ich sie, versunken in wollüstige Dehnungen ihres gut durchtrainierten Körpers an einer Parkbank. Nie werde ich vergessen, was dann folgte: Wie ich sie zu einem gemeinsamen Lauf um die Alster einlud, diesem Lauf, aus dem eine Jagd wurde, ein spielerisches, gleichwohl unterschwellig ernsthaftes Kräftemessen, einem Wettlauf der Ebenbürtigkeit.

Schatzhauser, stieß ich schließlich hervor, als wir wieder zu Atem kamen und uns den Schweiß von der Stirn wischten.

Schatzhauser im grünen Tannenwald, wiederholte ich lächelnd und sah sie erwartungsvoll an.

Bist schon viele tausend Jahre alt, erwiderte sie, so selbstverständlich, als hätte ich ihr Guten Morgen gewünscht.

Dir gehört all Land, ergänzte ich, und sie fiel ein: Wo Tannen stehen, und wir fuhren gemeinsam fort: Lässt dich nur Sonntagskindern sehen.*

Da hättet ihr ihre Augen sehen sollen, diese kugelrunden, schwarzen Kugelblitze in ihrem munteren klugen Gesicht. Wie sie ihre Hände vor der Brust faltete und sich über den gar nicht vorhandenen Bauch strich, als hätte sie etwas Gutes gegessen. Dieses In-sich-Ruhen und in der nächsten Sekunde Aus-sich-Herausgehen in tollen (Gedanken-)Sprüngen und pfeilschnellen Sprints. Meine Süße. Mein Muzzli. Der Name gefiel ihr auf Anhieb. Wir gingen gleich zu mir nach Hause. Ins Eichenbaumhaus. Und da blieben wir auch. Und da sind wir noch heute.

3.

Das Outing

Es gehört Mut dazu, sich so zeigen zu wollen, wie man in Wahrheit ist.

Søren Kierkegaard

Danke, dass ihr mir bis hierher gefolgt seid. Durchgehalten habt, obwohl in meiner Geschichte kein Mord geschah, kein Raub, kein Betrug, kein Verrat, kurz, keinerlei Katastrophen sich anbahnten. Und so wird es weitergehen. Meine Geschichte spielt unter lauter guten Wesen, und ich versichere euch, wie es schon vor mir wahre Dichter getan haben, dass es gar nicht leicht ist, eine Geschichte zu schreiben, deren Handlung ausschließlich von guten Wesen getragen ist. Gehört zum Grundwissen großer Dichter.

Vor allem aber danke ich euch, weil ihr mir vertrautet, ohne zu wissen, mit wem ihr es zu tun hattet. Wem ihr eure Lesezeit schenktet. Lesezeit ist Lebenszeit. Und die ist, wie die Geschichte von Maler und Sängerin zeigt, begrenzt. Drum prüfe, wer sich lesend bindet.

Also mach ich jetzt endlich reinen Tisch. Ehe ich noch länger hin und her überlege, wie ich euch weiterhin erfolgreich hinters Licht führe, gestehe ich lieber gleich auf der Stelle, mit wem ihr es zu tun hattet und zukünftig haben werdet – wenn ihr so neugierig bleibt, wie ich es bin – sagt man mir jedenfalls nach –, und mir die Freude macht weiterzulesen. Denn dann werdet ihr noch allerlei erfahren, über mich und die Meinen, Gott und die Welt. Ihr seht, ich mache schon wieder viele Worte, um nicht zur Sache zu kommen, meinem Outing. Ist mir irgendwie peinlich. Und womöglich glaubt ihr dann, erst recht: fake news, was der die das da verzapft.

Kurz gesagt: Ich bin ein Eichhörnchen. Sciurus vulgaris. Ein gemeiner Schatten-Schwanz. Alles bisher Erzählte habe ich wirklich selbst erlebt, beziehungsweise beobachtet, aus meiner Eichhörnchenperspektive eben.*

Und da möchte ich gleich einiges nachtragen. Natürlich habe ich einen Namen: Wendelin Kretzschnuss. Und mein Muzzli ist eine geborene Coco von Hazelpusch; der Dompfaff hat uns getraut. Nun ist euch sicher auch klar, dass wir oben in der alten Eiche wohnen, im Penthouse sozusagen, einem Kobel in einer gut abgedichteten Astgabel. Auch unsere übrigen Wohnungen sind ähnlich gelegen, immer in den oberen Stockwerken. Herrlich unsere duftenden Sommerwohnungen: direkt vorm Haus in der hohen Linde, dem Baum der Venus und der Liebe, und im exotischen Trompetenbaum an der Alster.

Vor allem aber merkt euch unsere Namen. Einen eigenen Namen muss ein jedes haben, das lebt, so hatte ich es von dem neuen Paar gelernt, das nun in der Villa wohnte.

Mit riesigen Büchermengen. Von der Nachbarstaube erfuhren wir, dass die beiden diese Beschäftigung, das Lesen, zu ihrem Beruf gemacht haben. Sie lehren das Philosophieren an der Universität. Schnell kamen Muzzli und ich mit ihnen gut aus. Und liebten es, nach leckeren Snacks, die sie uns servierten, nahe bei ihnen zu sitzen und ihren Gesprächen zu lauschen. Das ist Bildung, wusste Muzzli. Die tut jedem gut.

Und wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, um fürs Essen und Trinken zu sorgen, macht man sich ohnehin so seine Gedanken. Und durch die Nähe zu den Menschen wird diese Neigung noch mächtig verstärkt. Denn was die sich für Gedanken machen! Oh, là, là! So sagen die Franzosen, sehr gebildet, so wie unsere beiden Menschen. Das berichten immer wieder die Schwalben, die ja weit herumkommen und dann im Frühling ihre Neuigkeiten präsentieren. Jedes Mal ein Ereignis. Auch dass Blitze ganze Bäume spalten, also ein Habitat wie das unsere einfach vernichten können, hatten sie mit eigenen Augen gesehen. Und dann erst die Menschen. Die schaffen das genauso gut, wenn nicht besser. Wenn sie gemütliche Kleinfamiliensiedlungen abreißen, um lukrativ zu vermietende Luxuswohnungen zu bauen. Gesunde alte Bäume in den Gärten niedermachen. Dann fällt auch für Tiere aller Arten ein Habitat nach dem anderen. Immer mehr Behausungen werden dadurch zerstört oder zurechtgestutzt, verkleinert oder ummantelt. Ganze Sippen vertrieben. Nicht selten getötet.

Ahnt ihr jetzt vielleicht, warum ich gleich zu Beginn eine so traurige Geschichte vom Tod erzählt habe? Ich weiß es nicht. Es drängte sich mir auf die Zunge. Warum? Mag sein, weil der liebevolle Umgang dieses Paares mich ganz unerwartet auf meine Freierspfoten verlockt hatte und schließlich meinem Muzzli ans Herz. Vielleicht, um dem verstorbenen Paar damit Danke zu sagen? In meiner Geschichte leben sie ja jetzt wieder auf und weiter. Irgendwie jedenfalls. Oder aber, auch das ist möglich, weil ich gerade bei meinen tollkühnen Sprüngen immer irgendwie spüre, wie nah wir in jeder Sekunde am Tod leben; mit jedem gelungenen Sprung am Tod vorbeispringen, ins Weiter-Leben. »Dem Tod von der Schippe springen« sagen die Menschen dazu. Wir Sciuri lernen mit jedem Sprung, wie nah Tod und Leben beieinanderliegen. Wir lieben das Leben in jedem Atemzug. Verlieren den Tod nie aus den Augen und lieben das Leben daher umso mehr. Seht uns nur einmal beim Knabbern zu. Mit welch unbeirrbarer Lust machen wir uns da fit für das Leben. Mit welcher leidenschaftlichen Leichtigkeit jagen wir uns durch die Bäume, um den Mann, die Frau fürs Leben zu finden. Und wir Männer? Immer wieder, mehrmals am Tag begehren wir unsere Auserwählte, das macht eine Ausstattung möglich, um die uns wohl mancher Mensch beneidet: ein standhafter Knochen im Penis. Und die Liebste? Wenn die keine Lust hat, rollt sie sich einfach zusammen, und ich strolche noch ein bisschen durchs Gebüsch, bis ich wieder willkommen bin.

Aber zurück zu unserem philosophischen Menschenpaar, mit dem, sagte ich das schon – entschuldigt, aber wir Sprünglis machen auch mit dem Hin und Her in unserem Kopf unserem Namen alle Ehre. Ich verspreche, mich eurer linearen Raum-Zeit-Vorstellung anzupassen, so gut mir das eben gelingt.

Also: Zunächst ein paar Notizen zu dem, was ich über die beiden schon herausgekriegt habe … Oder … Wartet noch einen Augenblick. Hier erst einmal die Geschichte unseres ungewöhnlichen Kennenlernens. Sie waren ja die ersten Bewohner, denen Muzzli und ich gemeinsam näherkamen. Sängerin und Maler hatte die Liebste nie kennengelernt, und die Bekanntschaft des Künstlerpaars mit mir war nachbarlich distanziert geblieben.

Das war mit den beiden Neuen anders. Sie tollten mitunter durch den Garten wie die Kinder, dann wieder saßen sie stundenlang mit Büchern unter unserem Baum, ohne aufzusehen, und manchmal tanzten sie auf ihrer Veranda so wunderbar verliebt, dass auch ich einmal versuchte, Muzzli in meine Pfoten zu locken und im Kreis zu schwenken, was auf wenig Zustimmung traf. Ihr glaubt gar nicht, wie selbstständig so eine Eichhörnchenfrau durchs Leben tobt und das ihrem Mann auch in jedem Augenblick zu verstehen gibt. Unser Philosophenpaar gestand uns später einmal, sie hätten anfangs Mühe gehabt, uns nach Männlein und Weiblein zu unterscheiden, wenn wir so durch die Äste fegten. Das Wort »Emanzipation«, das ich von ihnen lernte, schien mir daher lange völlig absurd. Wieder so ein Fall, der mich zweifeln ließ am Anspruch des Menschen als »Krone der Schöpfung«. Da hinkt die Menschheit uns Eichhörnchen doch Jahrmillionen hinterher. Hut ab vor den Menschenfrauen, die seit einiger Zeit das Blatt zu wenden versuchen.

Gute Kost hatte es, sagte ich bereits, in der Villa schon immer gegeben. Und auch unsere Philosophen ließen sich nicht lumpen. Auf dem Holztisch ihrer Veranda suchten wir nie vergebens, was das Sciurusherz begehrte: Wal- und Haselnüsse, meist ungeschält, dachten wohl, das sei besser für die Zähne, wussten wohl nicht, dass die uns ständig nachwachsen, ab und zu legten sie aber auch halbe nackte Kerne dazu – eine Gaumenfreude! Erdnüsse gab es keine, nix für unsereins, das wussten sie wohl, mochten wir sowieso nicht, aber ein Cousin von Muzzli hatte sich daran mal gewaltig den Magen verdorben. Also, wenn ihr das hier lest: Hände weg von Erdnüssen für den Sciurus vulgaris. Gilt auch für ein paar andere aus unserer näheren und auch der fernen Verwandtschaft.

Also, was zog uns, außer der guten Verpflegung – wer schließt schon gern Bekanntschaft mit Wesen, wenn man nach jedem Essen bei ihnen einen doppelten Kräutersud braucht – immer wieder auf die Veranda der beiden?

4.

Unbezähmbare Leselust

Als Einbruch ist zunächst der Hausfriedensbruch im Sinne des § 123 StGB zu verstehen, der das Schutzgut des individuellen Rechtsfriedens und der Privatsphäre innehat und vor dem Eindringen unbefugter Personen in befriedete Besitztümer schützen soll.

Im Anfang war der Klang. Das war nun doch etwas anderes, als ich jemals im Stadtpark gehört hatte! Schubert war das, wusste Muzzli und versuchte mitzusingen, was – ich bedaure, das sagen zu müssen – schauerlich klang, nach alter mechanischer Schreibmaschine, also ähnlich wie bei mir. In die Musik des jungen Paares aber ließen wir uns sinken, treiben, tranken Ton um Ton, und mitunter reckten und streckten wir uns dazu, so weit die Glieder reichten.

Was wir hier hörten, machte die Menschen wirklich zur Krone der Schöpfung. Ähnliches hatten wir von anderen Lebewesen noch niemals gehört.

Da war dieser Abend im Spätsommer. In den Gärten glühten die Dahlien, Rosen öffneten Bienen und Hummeln ihre Kelche zum zweiten Mal, Sommerflieder ließ die Dolden schleifen, die uns den Weg zur Veranda der Villa wiesen. Als ein paar lang gezogene dunkle Töne erklangen, ein einzelnes Instrument, Solo heißt das, lernten wir später. Ein Klang, der uns traf, als sei er vor allem für uns bestimmt. Wir saßen beieinander und guckten durch die Scheiben, hopsten noch näher und drückten uns die Schnauzen platt. Es war schön, was wir nach diesen ersten lang gezogenen Tönen hörten, doch diese eine Melodie, die allein uns gehörte, kehrte nicht wieder. Die junge Frau sah uns, winkte ihren Mann herbei. Dann redeten sie durch einen Fensterspalt mit freundlich einladenden Stimmen zu uns, und wir schauten sie hochgemut und vertrauensvoll an und strichen uns übers weiße Bauchfell, als hätten wir etwas besonders Gutes gegessen. Da erklärten sie uns, ein Horn sei es, ein Waldhorn, das uns am Anfang so fasziniert hätte, der Anfang einer berühmten Sinfonie von Franz Schubert. Ein Horn, ein Musikinstrument, habe unserer Art den deutschen Namen Eichhorn gegeben, da wir im Sitzen ähnlich gebaut seien wie dieses Klanghorn. Morgen Abend hätten sie noch etwas ganz Besonderes für uns.

Es war Mozarts 1. Hornkonzert. Drei weitere folgten. Wir wurden süchtig. Und stolz auf unseren Art-Namen, der eine so innige Verbindung schafft zu diesem faszinierenden Instrument. Seither gab es kaum einen Abend ohne einen Besuch auf der musikalischen Veranda. Gefiel uns nicht, was wir da hörten, was selten vorkam, nahmen wir den Nusssnack zwischen die Zähne und zogen uns ins Amselgebüsch zurück.

Auch beobachteten wir voller Anteilnahme, wie das Paar miteinander umging. Oft diskutierten sie lange und lebhaft, mal mit entspannten, mal mit aufgebrachten Mienen, doch nie, nicht ein Mal, ging eines dieser Gespräche, die mitunter durchaus die Bezeichnung »Auseinandersetzung« verdienten, zu Ende, ohne dass sich die beiden in die Arme nahmen und gemeinsam hinter einer der Türen verschwanden, die von der Veranda ins Hausinnere führten.

Besonders die Frau, Maria Schön, hatte es mir angetan. Obwohl sie eine hochgelehrte Frau Professor war, strahlte sie etwas Herzensgutes, Frohgemutes aus. Ihre Augen leuchteten, und ihr rotblondes Haar blitzte wie der Sommerpelz meines Muzzli, und wenn sie aus dem Haus auf die Veranda trat, sagte Josef nicht selten: Die Sonne geht auf. Auch wenn es stockfinster war.

In den philosophischen Diskussionen betonte sie gern den naturwissenschaftlichen Aspekt, während der Mann, Josef Regen, eher Argumente aus Kultur und Kunst vertrat, so jedenfalls schien es mir.

Josef war ein gut gebauter Mann, hätte einen stattlichen Sciurus abgegeben, und er redete gern und viel, oftmals ein wenig blumig, was mir durchaus behagte, denn ich sagte ja schon, Lernen ist meine Leidenschaft, wie für andere, sagen wir, Bergsteigen oder Schwimmen. Sein Schweiß roch nach Mandeln. Das gefiel meinem Muzzli, und mitunter schmiegte sie sich in seine Achselhöhle, als wollte sie sich dort ein Nest bauen.

Schön und Regen hießen die beiden also. Wie auf einem Barometer, lachte Muzzli: Links steht da »Regen«, rechts »Schön« und in der Mitte »Veränderlich«. Ob die auch so ein Barometer haben? Schade, dass man so gar nicht wisse, wie es bei denen da drinnen aussehe.

Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Und so tat ich, um meinem Muzzli zu gefallen, zu imponieren wohl auch, ich tat etwas Unerhörtes. Ich drang in das Haus der Schönregens ein. Fenster und Verandatür standen offen, zum ersten Stock lief bequem eine Dachrinne, die von der alten Eibe an der Hauskante leicht zu erreichen war. Auf der Veranda sprang ich durchs Fenster ins Zimmer, rannte ein wenig wirr an den Wänden entlang, inspizierte sozusagen Tisch und Bänke und blieb schließlich in der riesigen Bücherwand hängen. Verfing mich in alten, holzig riechenden Folianten, meterlangen gleichförmigen und gleichfarbigen Buchreihen, suchte auch in einen der nussig riechenden Papierblöcke einzudringen, machte mich aber, kaum dass ich Schritte im Flur hörte, durchs Fenster aus dem Staube.

Haarklein berichtete ich Muzzli, die nicht müde wurde, mich auszufragen, von meinem Abenteuer, nichts war ihr zu nebensächlich. Und bei der nächsten Gelegenheit machte sie sich selbst auf. Vor allem die Bücherfelsen hatten es ihr angetan. Und die Karteikarten in zig Holzkästen, alle, wie sich später herausstellte, mit Marias Handschrift. Tolle Sätze, die ihr wichtig waren, von den schlauesten Menschen der Welt. War noch mal was ganz anderes als Lexika, Apps und googeln.

Nur gut, dass die weltweiten digitalen Errungenschaften inzwischen nicht nur Haus- und Nutztieren, sondern auch unserer Spezies einen mühelosen Zugang zur menschlichen Sprache erlauben. Zur gesprochenen Sprache wohlgemerkt. Mit dem Lesen ist es bei den meisten meiner Art nicht weit her. Aber Muzzli, mein gelehrtes Muzzli, wäre nicht mein Muzzli, wenn sie nicht wie für so vieles andere auch für meine Leseförderung gesorgt hätte.

Seither gipfelte beinah jeder Tag in Lektürefreuden. Buchstäblich: Denn der Weg zum guten Buch war steil und oft uneben, voller Ecken und Kanten. Meist versuchten wir, das erwählte Buch aus seinem Habitat in einem der Regale herauszuzerren, zu Fall zu bringen und in Bodennähe gemeinsam zu studieren. Besonders die mit vielen Bildern.

So verging eine geraume Zeit, in der wir uns immer sorgloser der Schönregen’schen Bibliothek bedienten.

Es war an einem Freitagvormittag. Maria und Josef an der Uni mit Vorlesungen und Seminaren beschäftigt bis in den späten Nachmittag. Dachten wir. Muzzli und ich unterm Flügel, sein Name war Bechstein, vertieft in eine Biografie unserer Gaia. Bis uns Tritte aufscheuchten, in die Glieder fuhren und uns dahin jagten, wo wir hergekommen waren, zur Verandatür, die hatte der Wind aber zugeworfen, die Fenster waren geschlossen, wir rannten die Bücher hoch und wieder runter, rauf, Panik im Nacken, und da waren sie auch schon: Maria und Josef. Sie hatten uns gesehen!

Marias sonst so friedliche Stimme jetzt ein empörtes, beinah verängstigtes Schimpfen, als hätte sie einen Marder, Habicht oder Schlimmeres gesehen: Ist denn so was möglich? Das ist doch die Höhe! (Womit sie recht hatte, denn wir krümmten uns kopfüber, kopfunter zitternd im Kronleuchter zusammen.) Und Josefs amüsiert anerkennendes Grinsen in unsere Richtung brachte sie offensichtlich nur ärger auf die Palme. Fenster und Tür rissen sie auf, Maria stocherte mit einem Besen nach uns, völlig konfus rasten wir noch ein paarmal die Bücherwände entlang, ehe wir begriffen: Da war er, der Ausgang, die Tür weit offen.

Aus sicherem Abstand vom Verandageländer aus konnten wir dann beobachten, wie Maria schon kurz darauf kopfschüttelnd über sich selbst lachen musste: Alles wieder gut, ihr beiden, lockte sie uns mit ihrer vertrauten lieben Stimme. Doch als wir die Schwelle wieder überwitschen wollten, vertrat sie uns freundlich, aber bestimmt den Weg. Ihr bleibt draußen. Wir klettern ja auch nicht in euern Kobel. Aber hier draußen seid ihr uns immer willkommen. Zur Bekräftigung legte sie uns ein paar geschälte! Nüsse auf den Tisch.

Frieden?

Frieden.

Aus dem Gespräch der beiden erfuhren wir nun auch den Grund der frühen Heimkehr. Die Studierenden hatten an einer Demo teilgenommen. Fridays for Future. Worte wie »Klimaschutz« und »Zukunft« fielen immer wieder. Klang irgendwie ein bisschen übertrieben alles, meinten unsere Gastgeber, aber im Kern vernünftig. Sie würden in Zukunft mitgehen. Und wir kreuzten reuig unsere Pfoten vor der weißen Brust, als sie uns noch einmal baten, nie, nie wieder ungebeten ihr Habitat zu betreten.

Abends fanden wir wie immer unseren Abendsnack. Daneben die Gaia-Biografie. Dort aufgeschlagen, wo wir unsere Lektüre abgebrochen hatten.

Später erfuhr ich auch den Grund unserer Ausweisung, als ich Josef und Maria wieder einmal belauschte.

Verboten ist es, hörte ich Josef, die beiden, damit meinte er uns, ins Haus zu lassen. Sie sind wild. Sie haben keine Kultur, sagen sie. Sie? Damit meinte er wohl die Verbieter.

Keine Kultur! Unverschämtheit! Wütend fuhr ich einmal die Dachrinne runter und via Eibe wieder rauf. Und hörte, wie Maria widersprach: Was wissen die denn schon. Und was heißt das: Kultur? Nur, weil die sie nicht verstehen, glauben sie, die – damit meinte sie uns – verstünden diese Verbieter auch nicht. Wenn die – diesmal die Verbieter – wüssten!

Muzzli erzählte ich von diesem Gespräch lieber nichts. Es hätte ihre ungnädige Meinung über die Menschen nur noch verstärkt.

Maria und Josef machten da eine Ausnahme. So verlockend, dass sich mein Muzzli – hinter meinem Rücken! – noch einmal in ihr Habitat hineinwagte und damit unsere Freundschaft mit den Schönregens erneut gefährdete. Sie habe wissen wollen, wo die Schönregens im Kobel ihre Kuschelzone hätten, da wo … na, ich wüsste schon. Und da hatten Maria und Josef mein Muzzli auf ihrem Bett erwischt. Ein Kopfkissen in fliegende Federn zerfetzt, Muzzli hoch vom Kleiderschrank zum weiß ich wievielten Sprung runter ins kuschelweiche Plumeau.

Vor lauter Schreck und schlechtem Gewissen habe sie, Muzzli, dagesessen wie erstarrt, sich zusammengerollt, ganz klein in dem großen Federbett, das nach Mandeln und feuchter Borke gerochen habe, daran werde sie sich ein Lebtag erinnern. Hier also lagen Maria und Josef zusammengerollt wie mein Wendelin und ich, habe sie sehnsüchtig geschnuppert. Wortlos habe Maria auf sie herabgesehen und mehr traurig als empört gesagt, dass sie sich davonmachen solle. Sie, Muzzli, habe sich daraufhin aus der knautschigen Kuhle gewühlt und sei zur Tür gewitscht. Dort habe sie gewartet, bis Maria gekommen sei, um zu prüfen, ob sie auch wirklich weg war, und da habe sie sich auf die Hinterbeine gestellt und die Pfoten, nein, nicht wie üblich vor der Brust gekreuzt, was die Menschen ja gern als drollige Ehrerbietung deuten, nein, gestreckt zusammengepresst habe sie ihre beiden Vorderpfoten und nach oben gen Himmel gekehrt, so wie die Menschen auf dem wunderschönen Bild, das bei den Schönregens in der Bibliothek hänge. Darauf falte eine Frau mit einem kleinen Kind in einer Krippe im Stall ihre Hände genau so gespitzt in die Höhe, wie sie es jetzt bei den Schönregens getan hätte. Die Schönregens liebten dieses Bild und hielten mitunter morgens und abends die Hände genauso. Und, das sei doch das Tollste: Die Frau auf dem Bild heiße genau wie sie: Maria. Und der ältere Herr an ihrer Seite: Josef.

Das habe gewirkt. Maria habe laut gelacht, ihr noch einmal scherzhaft gedroht und eine Haselnuss auf den Kopf fallen lassen. Was sie geduldig, ohne abzuhauen, auf sich genommen hätte. Die Strafe hätte sie verdient.

Ich war, ich gestehe es, während Muzzli erzählte, durchaus ein wenig eifersüchtig geworden. Einen solchen Kobel, wie sie ihn mir schilderte, hätte ich zu gerne auch einmal ausprobiert. Mich in warmen weichen Eiderentendaunen gewühlt, gewälzt, gefläzt, in den Kuhlen gesuhlt. Mit Muzzli natürlich. Oh, là, là, wie die Franzosen sagen!

5.

Aus Kindern werden Leute

Das Juwel des Himmels ist die Sonne. Das Juwel des Hauses ist ein Kind.

Chinesisches Sprichwort

Tut mir leid, ich bin wieder einmal abgeschweift, das Bild von Muzzli im Kobel der Schönregens wollte ich euch nicht vorenthalten.

Aber ihr werdet euch vielleicht schon ungeduldig gefragt haben, was uns ausgerechnet zu der Biografie dieser Gaia zog. Gaia: schon mal gehört, den Namen?

Voilà, ein paar Stichwörter: Wir Sciuri vulgares und mit uns alle Lebewesen der weltweit vernetzten Fauna und Flora verehren unsere Mutter. Mutter Natur. Mutter Erde. Ihr Name: Gaia. Geboren als erste Gottheit aus dem Chaos: so lehrt es das Buch, das wir bei den Schönregens fanden, geschrieben von einem alten griechischen Philosophen, der ja wissen musste, wie es wahr war: Hesiod. Am Anfang also eine Göttin, ein weibliches Wesen. Das hätte Muzzli im Buch der Schönregens am liebsten grün unterstrichen. Traute sie sich aber doch nicht.

So wie wir Faunas und Floras unsere Mutter Gaia, verehren die Menschen, in einigen Variationen, ihren Gott, der laut ihren Dokumenten »Himmel und Erde erschaffen hat«. Die Menschen haben einen Vater, einige sogar einen strengen Herrn Vater. Wir haben eine Mutter. Denn schließlich: Wer nimmt die Mühen der Geburt und Aufzucht auf sich? Die Mutter. Also sollte sie auch an erster Stelle der Verehrung stehen.

Genug philosophiert, zurück ins pralle Leben, unser Leben im Eichenheim. Im Sommer gab es ersten Nachwuchs, ein Sohn und zwei Töchter, Willi, Milli und Lilli. Lilli musste ihr junges Leben noch als Nesthockerin im Schnabel einer Elster beenden. Willi und Milli aber wuchsen heran zu starken Persönlichkeiten. Willi wurde ein kräftiger Kerl, kam ganz nach seinem Patenonkel Billi, der schon seinen Eltern mit andauernden Raubzügen das Leben nicht leicht gemacht hat. Diese sind nun beide tot, doch Billi, jetzt in meinem Alter, übt einen Einfluss auf unseren Willi aus, dem ich nur schwer etwas entgegenzusetzen habe. Mach, was du willst, sage ich dann oft, wenn ich nicht mehr weiterkomme mit meinen gut gemeinten Erziehungsabsichten. Genau, entgegnet darauf mein Willi, das sagt Onkel Billi auch immer. Genau so: Mach, was du willst. Was blieb mir da noch übrig.

Unsere Worte fielen auf fruchtbaren Boden. Willi machte sich früh aus unserem Penthouse davon und tat sich um in der Welt. In meiner Jugend hatte es noch genügt, die Sprache der Menschen und Vögel zu verstehen. Jetzt kam man ohne Windisch und Wolkisch nicht mehr weit. Den Umgang mit Smart-Wischs und Cloud-Tops lernten die Kinder schon in der Schule. Und ich lernte es, als Willi gen Süden zog, auch. So machte der Wind, luftig wie bei den Menschen eine SMS, den Boten zwischen Sohn und Familie, Wolken schickten Smileys, Emojis, das Programm für Hintergrundfotos ist noch in der Entwicklung. Im Novalis-Tal wird daran, so hört man, auf Hochtouren gearbeitet. Der blonde Eckbert, Heinrich von Ofterdingen und Peter Schlemihl haben dort in Tieck Town angeblich bereits ihr zweites Start-up gegründet, und in Chamisso Valley ziehen sie schon längst im Hintergrund die Strippen.

Auch der Translator, die neueste Errungenschaft aus der digitalen Welt, kam dorther. Muss ich euch erklären. Sicher habt ihr euch schon eure Gedanken gemacht, wieso die Kommunikation zwischen uns und unseren Freunden so gut klappt. Anfangs von Menschen für Menschen zum besseren Verstehen ihrer eigenen unterschiedlichen Sprachen, dann der ihrer Haustiere entwickelt. Weiterentwickelt zum Verstehen der Sprachen auch autarker Tiere, die mithilfe des Translators allerdings erlernt werden mussten. Und schließlich gab es dann den Translator mit Dialogfunktion; d. h., Mensch und Tier konnten nun wechselseitig via Translator einen gediegenen Gedankenaustausch pflegen, wie Josef es formulierte.

Zurück zu Willi. Zurzeit hält er sich in einer Gegend namens Ruhrgebiet auf. Wir haben lange nichts mehr von ihm gehört.

Milli aber wuchs heran zu einem anmutigen jungen Mädchen, dessen Pelz in früheren brutalen Zeiten längst Kragen oder Kappen wohlhabender Bürgerinnen geziert hätte. So aber beflirtete sie in der alten Eiche, dem Dating-Treffpunkt der Umgegend, die paarungsbereiten Junghörner, ohne sich im mindesten für einen zu entscheiden, was meinem Muzzli, die auf Großmutterfreuden hoffte, gar nicht gefiel. Doch dann machten wir einen Besuch im Zoo.

Gleich am Eingang unseres Zoos werden Besucherinnen und Besucher von Erdmännchen begrüßt. Ihr kennt Erdmännchen? Dacht ich mir. Und ihr liebt sie? Dacht ich mir auch. Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit mit unserer Familie, sind aber größer und – ja, ich muss es sagen: plumper. Stehen rum und gucken dumm und niedlich. Na ja, vielleicht bin ich ungerecht. Jedenfalls, von selbstbewusster Eleganz, wie sie meiner Sippe eigen ist, keine Spur.

Attraktiv sind die Erdmännchen auf ihre Art aber trotzdem. Auf ihre Art eben. Stellt euch vor, wir sähen alle gleich aus: so wie Bauklötze oder Heftzwecken. Ist doch einfach wunderbar, dass nichts, aber auch nicht der kleinste Grashalm, auf unserer großen Heimat Erde zweimal gleich vorkommt. 1 x 1 bleibt immer 1. Ähnlich können sich Grashalme, Hasen, Menschen, Flöhe, Hyänen, Rosen, Quallen, was auch immer, sein. Gleich nie. Dieselben nie.

Aber zurück in den Zoo. Dort war meine Tochter Milli in diesem Jahr von den Erdmännchen gar nicht mehr wegzukriegen. Schon als kleines Mädchen hatte sie sich in diese putzigen Wesen verliebt, und mit dem Älterwerden verlor sich diese kindliche Zuneigung nicht etwa – sie wuchs. Über deren Geschichte wusste sie beinah mehr als über die ihrer eigenen Sippe. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie meist auf den Rundgang verzichtete und bei den Erdmännchen stehen blieb, sie fütterte, neckte oder einfach nur verlangend betrachtete, während Willi gar nicht schnell genug zu den Elefanten, Giraffen und Orang-Utans kommen konnte.

Und so ließen wir auch heute Milli bei ihren Lieblingen zurück und brachen auf zu den Störchen, Kranichen, Fischreihern, Muzzlis guten Bekannten. Mit Fridolin, dem Fischreiher an der Alster, war sie seit langem befreundet. Leider war er in der letzten Zeit nicht mehr so häufig anzutreffen wie vor Jahren; zu viel Rummel auf dem Wasser, besonders im Sommer, mit diesem Andrang der SUPs.

Als wir nach etwa einer Stunde von den Elefanten zurückkamen, um Milli zu den Buchen, die herrliche Eckern versprachen, abzuholen, war unsere Tochter verschwunden.

Bis wir nicht mehr das Blatt vor Augen sehen konnten, fuhren wir in den Bäumen auf und nieder, suchten Büsche und Beete ab, riefen nach ihr, so schrill es unsere Kehlen hergaben. Vergeblich. Wir jagten nach Hause. Im Kopf die schaurigen Berichte von diesen menschengemachten Killermaschinen, Autos genannt, denen Freunde und Bekannte immer wieder zum Opfer fielen. Vielleicht war sie längst schon zurück.

War sie nicht. In dieser Nacht nicht und nicht am nächsten Morgen. Gegen Mittag sprang sie herunter vom Verandageländer der Schönregens, rauschte die Regenrinne runter und suchte unbemerkt ihre Penthouse-Ecke zu erreichen. Sie sah zerzaust und matt, doch hochentspannt aus, was ich auf das gute Futter der Schönregens zurückführte. Also ließ ich sie erst einmal schlafen. Schließlich wusste ich selbst, dass man in holder Jugendzeit auch mal über die Stränge schlagen kann.

Doch diese Nacht hatte für Milli, wie sich bald herausstellte, Folgen. Milli war schwanger. Von einem Erdmännchen. Eine von Beginn an so heftige wie unmögliche Liebe, fürchtete ich. Denn wie sollten ein Eichhorn (Sciurus vulgaris) und ein Erdmann (Suricata suricatta), ein Nagetier und ein Raubtier, jemals auf die Dauer glücklich zusammenleben? Was würde Milli auf die Welt bringen? Ein Erdomilli? Ein Millerdo?

In den philosophischen Wälzern der Schönregens hatte ich Zeichnungen gefunden, aus dem uralten, antik heißt das, Griechenland. Darstellungen sonderbarer Wesen, Mischwesen. Chimären nannten die Griechen die. Nach dem mittleren Wesen des Dreiteilers aus Löwe (vorn) Ziege (Mitte) und Drachen (hinten). Es war ein Feuer schnaubendes Ungeheuer, und ich sagte meinem Muzzli zu Hause kein Wort von meiner Exkursion. Doch die wusste, wie sich bald herausstellte, schon längst weit besser Bescheid, was uns erwartete. Sie las, was ihr in die Klaue fiel, und wusste, was Bildung für das Fortkommen einer Spezies und jedes Einzelnen bedeutet. Angst, was die Geburt unseres Enkels anbetraf, hatte sie keine. In der Natur, belehrte sie mich, kommen solche Mischungen bei Pflanzen dauernd vor. Da nennt man das Kreuzungen. Und nun gehen wir mal einen Schritt weiter. Bei den Menschen, habe ich in einem der Magazine von den Schönregens gelesen, kreuzen Wissenschaftler ganz gewollt Menschen mit Affen. Für ihre Zwecke natürlich. Wollen mit künstlich gezüchteten Organen Geschäfte machen! Bei Milli und Erderich ist es Liebe! Und wir wollen mal sehen, ob sie überhaupt wissen, ob sie Männchen oder Weibchen sind oder sein wollen. Bei den Menschen gerade eine große Diskussion. Da können Männchen Männchen lieben und Weibchen Weibchen. Manche auch beides hin und her. Manche haben einen Männchenkörper und wären lieber Weibchen, manche Weibchen lieber Männchen. So weit sind wir da bei uns noch nicht. Muzzli wischte den Schwanz übers Tischtuch. Egal. Liebe ist doch das Einzige, was zählt.

Und Liebe war es tatsächlich. Kein Tag verging, ohne dass Erdo aus seinem Zoogehege ausbüxte und seiner Liebsten einen Leckerbissen zusteckte. Mühelos erklomm er nach einer Zeit den rauen Eichenstamm, was ihm anfangs schwerfiel, da er glatte Flächen, Felsen und Geröll gewohnt war. Doch was vermag Liebe nicht! Nur hinein in Millis Kobel durfte er nicht, dafür war er zu schwer. Und unsere Elternherzen schlugen jedes Mal höher, wenn er unsere zarte Milli mit ihrem hochgewölbten weißbepelzten Bäuchlein zärtlich und behutsam in seine Pfoten nahm, deren scharfe Nägel den unseren in nichts nachstanden. Nur weit größer waren sie. Schließlich war Erderichs Familie verwandt mit unserem Feind, dem Marder. Aber das machten wir bei uns nicht zum Thema.

Wie fieberten wir der Geburt entgegen! Ultraschall, wie bei den Menschen gang und gäbe, kannten wir bei uns noch nicht, doch Maria nahm Milli und Erdo eines Morgens mit in die Praxis einer befreundeten Ärztin. Freudestrahlend kehrte das junge Paar zurück: Auf dem Foto des Ultraschallgerätes waren drei ineinander verknäulte Geschöpfe zu sehen. Muzzli und mir kullerten die Freudentränen.

Und dann war es so weit. Ich hatte Willi zuvor noch eine Windmail geschickt. Er sei unabkömmlich, war die ganz gegen seine Gepflogenheiten sofortige Antwort. Er küsse und umarme seine Neffen und Nichten und ihren Vater Erdo. Das war’s. Wirklich warm sind die beiden nie miteinander geworden.

Wie die Gene sich in den Lebewesen verteilt hatten, war auf dem Foto nicht auszumachen, und so blieb es spannend. Muzzli, und ich standen um Milli herum, Erdo hockte auf dem Ast beim Kobel, Maria und Josef hielten Wache unterm Baum, für alle Fälle.

Glaubt mir: Ruckzuck ging das Ganze. Drei winzige Lebewesen waren es, jedes für sich in einer schlierigen Blase, genaue Gestalten waren nicht zu erkennen. Das wird noch, wusste Muzzli, Milli sah anfangs nicht anders aus. Sie hatte wieder einmal recht. Wir warfen den Schönregens drei Walnüsse runter, so hatten wir es vereinbart für den Fall, dass alles gut gegangen war, und Erdo traf Josef mitten auf den Kopf, worauf der lachend Rache schwor, die aus einem Wurstzipfel bestand. Aus Nüssen machte sich der starke Erdmann nicht viel.

Nie niemals, das kann ich euch versichern, werde ich vergessen, wie sich innerhalb von ein paar Tagen aus den drei undefinierbaren schleimigen Häufchen drei wundervoll geformte Lebewesen herausschälten. Direkt zuschauen konnten wir, wie sie vor unseren Augen eins nach dem anderen hinaus ins Leben wuchsen.

Als Erster sprengte Pauli die Blase, machte sich lang länger, dick dicker, streckte die Beine, die Pfoten, hämmerte sich auf die männliche erdmännchengraue Brust und sah uns aus schwarz umrundeten Kugelaugen neugierig und hilflos an.

Pauli, seufzte Milli, küsste ihn mit ihrem spitzen Mäulchen auf die Schnauze und legte das erste Erstgeborene ihrem Erdo ans Herz. Der gab ihm den Vaterkuss und reichte es weiter an mein Muzzli und die an mich.

Auf Pauli folgte Polli, ein strammes Weibchen, oben zart und vornehm in rostrot samtigen Pelz gehüllt, ungefähr ab der Mitte mit einem stattlichen grau-schwarz gestreiften Suricata-suricatta-Bauch und einem Hinterteil, das wiederum ein für ein Eichhörnchen überdimensional großer, üppig gebauschter tiefroter Schwanz zierte. Auch ein vornehm weißer Pelz, der uns Eichhörnchen die ganze Bauchseite bedeckt, war Polli ein Stück weit mitgegeben.

Kaum ausmalen kann ich euch, wie später einmal Eichhörnchen und Erdmännchen beiderlei Geschlechts hinter ihr her sein werden!