10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Geschichte der Hilla Palm

- Sprache: Deutsch

Der Kampf für die Freiheit

Es sind die wilden 68er – und alles scheint möglich zu sein. Hilla Palm, die junge Frau aus einfachem Hause, ist frei. Frei zu kämpfen. Für die Literatur, die Liebe und eine friedvollere, gerechtere Welt. Doch bald schon kommt zur ideologischen Ernüchterung die menschliche Enttäuschung. Nur über Umwege findet Hilla zu ihrem Glück.

Ein Buch über den Mut, die Gesellschaft und sein Leben zu verändern – ein Buch über die Kraft der Versöhnung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 801

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Zum Buch

Nach schmerzlicher Suche hat Hilla Palm, das Mädchen aus einfachen Verhältnissen, endlich in Hugo den Mann gefunden, der sie mit all ihren bitteren Erfahrungen annimmt. Zusammen entdecken sie die Liebe, genießen, staunen, diskutieren und demonstrieren. Sie sind neugierig, mutig, die Welt steht den beiden offen. Doch dann durchkreuzt das Schicksal ihre Pläne, und Hilla steht mit leerem Herzen da. Bald schon füllt sie die Leere in ihrem Leben mit dem antiimperialistischen Kampf für eine gerechtere, friedlichere Welt und setzt dafür alles aufs Spiel: ihre Familie, ihre Gewissheiten, ihre Zukunft. Sie vertraut der Partei wie früher der katholischen Kirche. Doch nach einer Reise in die DDR wird Genossin Palm klar, dass Freiheit ohne die Freiheit des Wortes nicht möglich ist.Wir werden erwartet ist ein beeindruckender Zeitroman, der die Jahre nach 1968 lebendig werden lässt – und ein Schlüsselroman, der vom Werden einer Schriftstellerin erzählt, von ihren ersten poetischen Entwürfen, die Zeugnis ablegen von der Liebe zum Wort und dass ihre wahre Heimat die Sprache ist.

Zur Autorin

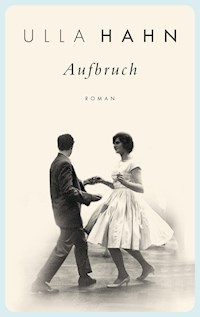

Ulla Hahn, aufgewachsen im Rheinland, arbeitete nach ihrer Germanistik-Promotion als Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten, anschließend als Literaturredakteurin bei Radio Bremen. Schon ihr erster Lyrikband, Herz über Kopf (1981), war ein großer Leser- und Kritikererfolg. Ihr lyrisches Werk wurde u. a. mit dem Leonce-und-Lena-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet. Für ihren Roman Das verborgene Wort (2001) erhielt sie den ersten Deutschen Bücherpreis. 2009 folgte der Bestseller Aufbruch, der zweite Teil des Epos, und 2014 die Fortsetzung Spiel der Zeit. Wir werden erwartet bildet den Abschluss ihres autobiographischen Roman-Zyklus.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2017 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenCovergestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg Covermotiv: © ullstein bild - RDB / Blick Gestaltung: Brigitte Müller Gesetzt aus der New Caledonia Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-641-21572-9V002www.dva.de

Ulla Hahn

All denen, die mich auf meinem Weg in die Freiheit begleiteten.

›Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird.‹

FRIEDRICH SCHILLER, DON CARLOS, 4. AKT

Der Tod

›And death shall have no dominion.‹

Dylan Thomas

LOMMER JONN, sagt der Großvater und greift in die Luft: Ist sie schon dick genug zum Säen, dünn genug zum Ernten? Geht’s an den Rhein, ans Wasser? He, Bertram, ruf ich, lauf zum Sandkasten, zum Bruder, greif mein Weidenkörbchen untern Arm, darin Großmutters Hasenbrote, der Oppa wartet schon! Ganz fest presst der Bruder meine Hand, so fest, es schmerzt, ich stöhne.

Aufwachen, küsste mich der Freund aus dem Schlaf, dem Traum, aus den frühen Jahren meiner Kindheit in Dondorf am Rhein. Unwillig räkelte ich mich aus den schönen Bildern, um in der nicht minder schönen Gegenwart anzukommen: in Hugos Armen, die mich seit Jahren umschlossen.

Hilla, rüttelte es an meiner Schulter, Hilla, wach auf. Hast du schlecht geträumt? Nein, nein, murmelte ich schlaftrunken, nur vom Oppa, alles gut, zog die Knie an die Brust und schmiegte mich rücklings in Hugos Brustbauchbogen. Alles gut.

Lommer jonn, sagte der Großvater, sagt er noch einmal, und griff in die Luft, greift er noch einmal, zum letzten Mal, denn ich muss die Geschichte weitererzählen, die Geschichte von Hilla Palm und Hugo Breidenbach. Die Zeit drängt. Drängt mich hinein in das Ende dieser Geschichte, ein Ende, vor dessen Anfang ich zurückschrecke wie der Arzt vor dem Schnitt. Ohne Betäubung. Der Patient bei vollem Bewusstsein, doch allein der schmerzhafte Schnitt ist das Mittel zur Rettung.

Rückkehr also noch einmal nach Köln, wo stud. phil. Hilla Palm, wohnhaft im katholischen Studentinnenwohnheim, dem Hildegard-Kolleg, in ihrem Verlobten cand. phil. Hugo Breidenbach den Mann für Leib und Seele gefunden hat; die beiden ein Paar, wie es sich liebenswerter nicht erfinden lässt. Auch ich, ihre Zeugin, möchte die beiden beschützen, ihnen ein glückliches langes Leben zuschreiben. Aber so wird es nicht sein. So war es nicht.

Und so lasse ich Hilla Palm noch einmal selbst zu Wort kommen, Hilla Palm, Arbeiterkind aus Dondorf am Rhein, katholisch getauft und erzogen, jetzt heidnisch-katholisch, wie sie und ihr Hugo aus dem rheinisch-katholischen Großbürgertum gern scherzen. Heidnisch-katholisch? Hilla hat ein Zimmer im Hildegard-Kolleg. Hier erlebte sie traurige Tage, als sie Gretel, ihrer besten Freundin, zur Abtreibung verhalf, und sie dann verlor, an Gott, ans Klosterleben. Nun wohnt Hilla meist bei Hugo, dem die Tante, Professorin in Berkeley, ihre Wohnung in der gutbürgerlichen Vorgebirgstraße überlassen hat.

Seit sie sich vor Jahren als Raupe und Käfer verkleidet auf einem Karnevalsball entdeckten, hatten sie sich nicht aus den Augen, aus Sinnen und Verstand gelassen. Gemeinsam zogen sie beim Ostermarsch von Bochum nach Essen, gingen mit im Trauermarsch für Benno Ohnesorg, protestierten gegen den Krieg in Vietnam. Rudi Dutschke erlebten sie in den Sartory-Sälen, Professor Rubin beim Teerbeutelsturm auf die Barrikaden vor der in Rosa-Luxemburg-Universität umgetauften Alma Mater, waren beim Sternmarsch auf Bonn gegen die Notstandsgesetze dabei, feierten die Essener Songtage und stimmten beim Katholikentag 1968 mit mehr als fünftausend Teilnehmern für einen Brief an Papst Paul VI., Pillen-Paule, er möge das Verbot jeglicher Empfängnisverhütung zurücknehmen.

Ja, die 68er Jahre. Alles schien möglich. ›Wir wollen auf Erden glücklich sein‹, hatte der Düsseldorfer Jong Heinrich Heine geschrieben, dafür wollten wir kämpfen, wenn wir es denn nicht schon waren; ›den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen‹, ging es bei Heine weiter, nicht ganz so bei Hilla und Hugo, bei uns, wir hatten Dendaoben recht gern, gönnten ihm aber sein Himmelreich, das wir irgendwann auch einmal mit ihm teilen würden. Irgend- irgendwann.

Mit Hugo war für Hilla, war für mich, dieser Traum vom Himmel auf Erden wahr geworden. Natürlich mit der nötigen irdischen Würze, kleinen Unvollkommenheiten, etwa Hugos gelegentlichem Schlürfen heißer Suppen, was ich mit der Frage: Heiß, was?, diskret zu stoppen verstand. Ihm missfielen mitunter meine Temperamentsausbrüche, natürlich nur, sofern sie nicht liebkosend zum Ausdruck gebracht wurden. Unsere Meinungen über den Umfang eines Butterrestes gingen auch nach Jahren auseinander; Hugo bestand auf großzügigen Stücken für die Pfanne, während ich noch teelöffelgroße Teilchen fürs Frühstück zusammenkratzte. Meine Teller fegte ich sauber wie vor einer Hungersnot; Hugo aß nur auf, was ihm schmeckte. Punkt.

Vor allem aber waren da unsere Familien, die uns klarmachten, dass unser Vorgebirgstraßenhimmel keine Selbstverständlichkeit war. Mein Vater, ungelernter Arbeiter, so der Eintrag des Lehrers ins Klassenbuch der Volksschule, was mich damals erheblich erbost hatte, da der Vater doch so vieles konnte, vom Bäumepfropfen bis zum Schuhebesohlen. Jetzt war er vorzeitig Rentner und suchte, sich im Haus nützlich zu machen. Geerbt hatte das Häuschen meine Mutter von der Großmutter, Anna Rüppli. Obwohl uns der Garten Kartoffeln, Gemüse, Obst einbrachte, musste die Mutter putzen gehen, Krankenkasse und mitunter die Post dazu.

Für Hugos Eltern hingegen arbeitete das Geld. Geld so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Entsprechend behandelten sie auch alle, die nicht mit dem besagten goldenen Löffel geboren waren: von oben herab; dort, auf wonnigen Höhen, hatte schließlich der Allerhöchste höchstselbst sie angesiedelt. Gemeinsam war unseren Familien die römisch-katholische Taufe; gelebt wurde diese Kirchenzugehörigkeit dem Geldbeutel gemäß. Geburtsrecht.

Hugo, nicht zuletzt wegen seines kleinen Buckels, in den Augen des Vaters ein Versager, fühlte sich in meiner Familie schnell zu Hause; Bertram fand einen Freund in ihm, und die beiden konnten von Plänen, wohin nach Bertrams Zeit bei der Bundeswehr die erste große Reise zu dritt gehen sollte, gar nicht genug kriegen.

Zu Beginn des Wintersemesters dieses verwirbelten 68er Jahres hatte ich mich mit Hugo verlobt, samt Ring und Anzeige im Kölner Stadt-Anzeiger. Aus dem Zeitungsblatt falteten wir ein Schiffchen und setzten es in Dondorf bei der Großvaterweide am Rhein aufs Wasser.

Lommer jonn, hieß das Böötchen, letzter Satz unserer Anzeige, Lommer jonn, der Großvatersatz. Er gehörte nun zu uns, dieser Satz, wie er zum Rhein gehörte. Und der Rhein zu Hugo und mir. Der Dondorfer Rhein, mein Gefährte aus Kinder- und Jugendtagen und für alle Zeit.

Wer dort Schönheit sucht, muss genau hinsehen. Gründlich. Sich hinabbeugen zu den Herzkapselsamen des Zittergrases, dem Strahlenkopf des Löwenzahns, zu den Klöppeln der Glockenblume, der Schnute vom Knabenkraut. Nichts für schnelle, über alles hinweggleitende Augen. Hinsehen und hineinsehen: Buchstaben und Geschichten in belesene Steine, Buchsteine, böse Gesichter in bösen Stein, den Wutstein, Wünsche und Wollen in magische Kiesel. Die Lieder des Schilfs in der Wiege der Luft. Das Unscheinbare zum Scheinen bringen, das Stumpfe zum Leuchten: Das lehrte mich der Dondorfer Rhein.

Und nicht nur das. Gerade weil nichts da war, was festhielt, überwältigte, ließ mich der Rhein auch träumen, verlockte zum Sehnen, Wegsehnen mit dem Strom, ins Weite, ins Ferne. Freie. Weg von denen, die es nicht wagten, zu träumen, sich weg zu denken, weg zu gehen. Diese Landschaft ließ mir Raum; wann immer mir die Dondorfer Wirklichkeit nicht genügte, konnten die Blicke schweifen, die Augen wandern mit den Pappelsamen, nichts, was Augen und Gedanken begrenzte, als der Himmel über mir, gestirnt in der Nacht, waschblau im Sommer wie der Mantel der Madonna.

Hinsehen, hineinsehen, weitersehen; sich seine Überraschungen selbst zu bereiten: Das lernte ich bei ihm, meinem Dondorfer Rhein.

Daher machten wir, Hugo und ich, auch an unserem Verlobungstag den alten weisen Weitgereisten zu unserem Verbündeten, den Rhein und den Großvater: Lommer jonn!

Natürlich schickten wir Hugos Familie eine Verlobungsanzeige. Täglich erwarteten wir nach unserer Rückkehr aus Dondorf, wo wir schließlich doch noch gemeinsam mit Tante Berta, Onkel Schäng, Maria, Hanni und Rudi eine Flasche Mumm und noch eine auf dat junge Jlück geleert hatten, den Anruf vom Breidenbach’schen Anwesen in Marienburg. Man ließ sich Zeit. Wir nicht. Kaum hatte Hugo den Hörer aufgelegt, fuhren wir los; so schnell wie möglich wollten wir das, was wir den offiziellen Teil nannten, hinter uns bringen.

Auch hier stieß die Hausgemeinschaft, Hugos Eltern, seine Schwester, Großtante Sibille und Onkel Adalbert, auf unsere Verbindung an, wortkarg, wen wundert’s. Lisbeth servierte Sekt vom Tablett und zwinkerte mir zu. Hugo bat, mich nun zu duzen, und die Mutter sagte Hildegard, als zöge sie sich die Silben mit einer Pinzette einzeln aus den Zähnen. Der Vater blieb bei Fräulein Palm. Onkel Adalbert gratulierte, Tante Sibille verschluckte sich. Brigitte kicherte, und Hugo und ich genehmigten uns auf der Heimfahrt ein paar Kölsch im Keldenich.

Der Brief kam postwendend. Adolph Breidenbach kündigte seinem Sohn die monatliche Überweisung und setzte ihn davon in Kenntnis – er formulierte wirklich so geschwollen bürokratisch –, dass er seiner Schwester Lilo nahegelegt habe, ihre Rechte und Pflichten als Wohnungseigentümerin wahrzunehmen und der zuchtlosen Untervermietung Einhalt zu gebieten. Wir kannten Lilo besser: Das genaue Gegenteil würde diese Aufforderung bewirken. Und das Geld? Der Großvater hatte, womöglich einen Bruch zwischen Vater und Sohn voraussehend, Hugo ein Erbe hinterlassen, mit dem er sein Studium in Ruhe beenden konnte. Vom Geld des Großvaters kauften wir uns Ringe, schmale Goldreifen, Hildegard in Hugos, Hugo in meinem Ring graviert, dazu das Zeichen für Unendlichkeit statt eines Datums. Unsere Zeit lag außerhalb der Zeit, Hilla und Hugo in saecula saeculorum, war heilige Zeit, in Ewigkeit.

Unser Alltag verlief wie zuvor, die profane Zeit forderte ihr Recht. Es fiel uns leicht. Wer so in inniger Gemeinschaft immer wieder aus der gewöhnlichen in eine ewige Zeit wechseln kann, wie viel leichter fällt es dem, den Alltag zu bestehen? Vergesst ihr auch euren Dendaoben nicht?, hatte Pastor Kreuzkamp gefragt, als wir ihm unsere glücklich beringten Hände vorgehalten hatten. Nein, unseren Dendaoben, das konnten wir ihm ohne Übertreibung versichern, vergaßen wir nicht. Im Gegenteil. Er war in unserem Bunde der Dritte. In einem Bunde, den wir gleich nach Hugos Rigorosum in ein Sakrament verwandeln würden; in der Dondorfer Marienkapelle, das mussten wir Kreuzkamp versprechen.

Nur eins noch, bat er. Derdaoben – fällt euch da nichts Besseres ein? Wie hört sich das denn an?

Dominus, schlug ich vor.

Paracletus, lachte Hugo.

Spiritus sanctus!

Deo!

Klingt wie eine Werbung gegen Achselschweiß, kicherte ich. Oder wie ein hessischer Theo.

Kreuzkamp schüttelte ein wenig wehmütig den Kopf: Der gute deutsche Gott genügt euch Akademikern wohl nicht. Aber meinetwegen. Immer noch besser als Derdaoben.

Wir hatten irgendwas wie Na gut gemurmelt, und so glatt kam uns dann das Derdaoben nicht mehr über die Lippen.

Sonntags, wenn wir gemeinsam kochten – oft so, wie ich es von zu Hause kannte, Rinderbrühe, Gemüse und für jeden ein Kotelett – und dann am gutbürgerlich gedeckten Tisch in Lilos Esszimmer saßen, sprach einer von uns, meist Hugo, ein Tischgebet. Wie in Kindertagen. Komm-Herr-Jesus-sei-unser-Gast-und-segne-was-du-uns-bescheret-hast. Und dann lachten wir einander an und wussten, hier saß wirklich der große bekannte Unbekannte mit am Tisch. Stets und überall in unserem Leben war Platz für diesen Dritten. Unter welchem Namen auch immer. Sogar in unserem Schweigen waren wir manchmal zu dritt. Ohne Beteworte. Wenn es stimmt, dass es zur wahren Freiheit immer einen zweiten Menschen braucht, dann war Hugo meine Freiheit. Und diese Freiheit wurde zur Glückseligkeit, wenn sie aufging in jener Bindung, die alles Irdische übersteigt.

Eine eigene Wohnung würden wir mieten; als Professor Henkes Assistent verdiente Hugo genug. Bertram war dann mit der Bundeswehr fertig und könnte bei uns einziehen.

Aus den politischen Unruhen an der Uni hielten wir uns heraus. Plakate mit Sprüchen wie ›Alle Professoren sind Papiertiger‹ nahmen wir nur noch achselzuckend zur Kenntnis. Ein paarmal besuchten wir das Politische Nachtgebet in der Antoniterkirche; in St. Peter hatte Kardinal Frings es verhindert, was der Präses der evangelischen Kirche ausdrücklich begrüßte.

Protest gehörte nun zum guten Ton, bis hinein ins sogenannte Establishment, Opern- und Theaterpublikum.

Im Schauspielhaus diskutierten Arbeiter und Studenten mit Tankred Dorst dessen Stück Toller und beschworen gemeinsam nach stundenlangem hitzigem Hin und Her das ›Bündnis von Wissenschaft, Proletariat und Technik‹ zur ›revolutionären Umgestaltung‹ der Gesellschaft.

Brecht und APO waren auf den westdeutschen Bühnen angekommen: ›Wir leiten unsere Ästhetik von den Bedürfnissen unseres Kampfes ab.‹ Vielen aber reichte auch das nicht: Theater sei auch nur Konsum, Schluss mit dem symbolischen Charakter vieler Aktionen, maulte man, und ein Flugblatt zur Diskussion um Toller mahnte: ›Lasst uns das Theater zu einem Instrument des demokratischen Kampfes und der Befreiung der besten Kräfte des Volkes und der Arbeiterklasse machen. Die Kunst ist tot – es lebe die Revolution!‹

Zufällig wurde ich dann doch noch einmal hineingezogen. In den Kampf um das politische Mandat und die Hochschulreform, um Mitbestimmung, Drittelparität und wie die Reizworte alle hießen. Wieder war es, wie bei meiner ersten Demo vor Jahren, damals gegen die Fahrpreiserhöhung der Kölner Verkehrsbetriebe, der KVB, wieder war es Katja, meine Nachbarin im Hildegard-Kolleg, die mich mitschleppte. Ich kam aus dem Lesesaal des Germanistischen Instituts und wollte nach Hause, doch Katja bugsierte mich mir nichts, dir nichts in die erste Reihe einer Gruppe von Studenten, die mit ernsten Gesichtern und ernsten Parolen Richtung Rektorat marschierten. Vor der Tür Polizisten. Unsere Parolen verstummten. Wir blieben stehen, riefen Grüße und Scherze hinüber. Die Polizisten drohten neckisch mit ihren Gummiknüppeln. Einer vor mir, um die vierzig, rundes, rotes Gesicht, beidseitig gezwirbelter Schnurrbart, eine Mischung aus Eifeler Bauer und französischem Schwerenöter. Seine Augen blickten sehnsüchtig an mir vorbei: Mädsche, hie is et wärm; isch wör jitz leewer doheim. Ming Frau hätt Rievkooche jebacke. Iss du och jern Rievkooche?

Ich brachte kein Wort heraus. Katja versetzte mir einen derben Rippenstoß. Der Polizist gähnte und trocknete sich die Stirn mit einem rot-weiß karierten Taschentuch, wie der Großvater eines hatte.

Eine Trillerpfeife. Katja sprang nach hinten, die anderen auch. Ich begriff nichts. Blieb stehen. Und derselbe Polizist, der gerade noch meinen Appetit auf Reibekuchen hatte wecken wollen, verpasste mir eins mit dem Gummiknüppel, während seine Kollegen meinen Kommilitonen nachsetzten. Er schlug nicht aus Leibeskräften zu, meist führte ihm der französische Schwerenöter die Hand, einige Male aber auch der Eifeler Bauer. Dann dachte er wohl an die Reibekuchen.

Wieder die Trillerpfeife. So unvermittelt, wie der Polizist auf mich eingeschlagen hatte, ließ er von mir ab. Ich blieb liegen.

Nu stang alt op, hörte ich von weither seine Stimme. Isch wollt dir doch nix dunn! Wat häste hie och ze söke? Jank heem. Sachte stupste mich eine Stiefelspitze. Zwei Hände, in der einen noch den Gummiknüppel, halfen mir auf die Beine. Katja drängte sich durch. Moni, Psychologie im vierten Semester, war bei ihr. Sie zogen mich beiseite.

Nicht der Polizist sei schuld, sagte Katja, sondern das Großkapital.

Nicht der Polizist sei schuld, sagte Moni, sondern seine schwere Kindheit.

Mir tat alles weh. Großkapital? Schwere Kindheit? Ich wusste es besser. Es war die Trillerpfeife. Und die Rievkooche. Ich machte, dass ich wegkam. Hugo war längst zu Hause. Und wartete auf mich. Mit Rievkooche.

Danach ging ich derlei Aktivitäten noch umsichtiger aus dem Weg.

Doch dem Rat der Mutter zu folgen – Kind, Hilla, halt dich da raus –, war nicht einfach. Sobald man die Nase aus den Büchern in die Wirklichkeit streckte, kam man an einer Stellungnahme kaum vorbei. Doch zu mehr als kopfschüttelnden Kommentaren morgens beim Frühstück oder einem Kölsch am Abend reichte Hugos und meine Empörung nicht. Und die Ohrfeige von Beate Klarsfeld für den Bundeskanzler Georg Kiesinger wegen dessen Nazi-Vergangenheit? Die brachte vor allem die Mutter und Tante Berta gegeneinander auf: Während die Tante der Meinung war, dä Kääl hätt die Watsch verdient, beharrte die Mutter: Sowat jehört sisch nit. Und irgendwie hatten beide recht, versuchte ich zu schlichten.

In der Uni wurde es allmählich still in diesem 68er Jahr. Weihnachten stand vor der Tür. Kurz vor Heiligabend mauerte das Kölner Straßentheater den Eingang von Karstadt zu. Mit Weihnachtspaketen und Schaumstoff. Darüber ein Transparent: ›Weihnachten. Fest der Freude. Vietnam. Biafra. Griechenland. Spanien.‹

Hugo fuhr über die Festtage gleich nach Dondorf mit. Schlief bei Hanni und Rudi. Gut sichtbar für aller Augen, besonders die der Nachbarinnen Julchen und Klärchen; brach spätabends auf und kam am nächsten Morgen ebenso demonstrativ zurück. Do hätt keiner jet ze schwade, kommentierten Mutter und Tante Berta vereint. Vereint stolzierten wir anschließend ins Hochamt, ein halbes Dutzend weihnachtlicher Kirchgänger, Tante Berta hatte sich die Teilnahme an dem frommen Aufmarsch nicht nehmen lassen, was Onkel Schäng schamlos ausnutzte, um sich, Weihnachten hin oder her, die Bettdecke über die Ohren zu ziehen.

Nach der Messe, beim Marienaltar vor der Krippe, wo sonst, fing uns Kreuzkamp ab. Er musste nichts sagen, als er das Christkind aus dem Silberstroh hob, an die Lippen führte und mir in die Hände legte. Ich küsste es auch und reichte es Hugo, der gab es nach seinem Kuss Mutter Maria zurück. Lateinisches murmelnd legte Kreuzkamp meine Hand in Hugos und die seinen darüber, am liebsten hätt er uns wohl Kraft seines Amtes an Ort und Stelle zu Mann und Frau erklärt. Seinen Segen jedenfalls hatten wir, daran ließ sein Lächeln, goldzahnblitzend breit wie in Kinderzeiten, keine Zweifel.

Ordentlich feierlich war uns allen zumute, bis die Tante – Jetzt brauch isch abber wat Reelles – uns an Hanni und Rudi erinnerte, die mit dem Mittagessen warteten. Hasenbraten. Das Tier, gut abgehangen, hatte Rudi schon vor Wochen geschossen. Pass auf de Küjelschen auf, mahnte die Tante. Die schieße noch im Bauch, lachte Onkel Schäng, froh, sich denselben endlich vollschlagen zu können. Was ihm nicht bekam, Hase, Rotkohl, Kloß auf nüchternen Magen, und der Tante, ganz die Tochter Anna Rüpplis, reichlich Stoff gab, dem klagenden Gatten seine Krämpfe als Gottes Strafe für das lästerliche Fernbleiben vom weihnachtlichen Kirchgang unter die Nase zu reiben.

Kaum zurück in Köln, saßen wir wieder über Büchern und Papier. Hugo hatte uns zu Weihnachten eine Reise nach Rom geschenkt, vorher aber wollte er einen Entwurf seiner Doktorarbeit fertig geschrieben, ich meinen Platz in Henkes Oberseminar erobert haben.

Vergraben in unser Studium sahen wir Freunde und Bekannte kaum noch außerhalb der Seminare und Vorlesungen. Die sie immer unregelmäßiger besuchten. Ihr Lebensstil hatte sich entscheidend verändert. ›Wir lassen uns nicht mehr kaputt machen‹, so die eine Parole. Und was machte sie kaputt? Die repressive Toleranz des väterlichen Schecks an jedem Monatsende? ›Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt‹, so These zwei. Also galt: Je mehr man sich wehrte, wogegen auch immer, desto richtiger lebte man. Mithin wehrte man sich zunächst einmal gegen die Ordinarienuniversität, gegen Anwesenheitslisten, Scheine machen, Klausuren schreiben, Referate verfassen, was auch immer. Jeder bestimmte seinen Zwang, seine Verweigerung selbst. Jede Befreiung, und sei es nur die vom BH oder Friseur, war ein Schritt in die richtige Richtung, sodass man bei geschickter Diskussionsführung irgendwann auch die Befreiung des vietnamesischen Volkes mit der freien Liebe unter den revolutionären Hut kriegte. Schließlich hatte man seinen Marcuse gelesen. Es war doch ganz einfach: Wozu noch Klassenkampf und Revolution? Alles viel zu anstrengend. Wozu die Macht erkämpfen und die Massen mobilisieren? Nichts als Stress. Nein: Sich den gesellschaftlichen Zwängen verweigern, das war’s! So einfach? Ja, so einfach. Einfach so. Wie ansteckend würde diese Befreiung wirken, dieses freie Leben, wer möchte nicht dabei sein. Bei Marcuse war es zu lesen: Die technologische Entwicklung habe einen Stand erreicht, der es ermögliche, die Grundbedürfnisse der Menschheit – und noch einige mehr – mit wenig Arbeitsaufwand zu befriedigen. Entfremdete Arbeit, Kriege um Ressourcen seien nur noch künstlich erhaltene Überreste einer längst überholten Gesellschaftsform.

Auch Arnfried, ein Kommilitone Hugos, hatte seinen Marcuse internalisiert, wie er es nannte. Konnte gar nicht genug kriegen vom Umfunktionieren, solange nur die väterlichen Schecks funktionierten. In einem ihrer Kölner Häuser hatten ihm seine Eltern eine Fünf-Zimmer-Wohnung überlassen, die Arnfried unverzüglich in eine Wohngemeinschaft, eine WG, umfunktionierte. Mit dieser Äktschen katapultierte er sich an die Spitze der Bewegung.

Das musste gefeiert werden. Wir waren eingeladen.

Gegen das Establishment, murrte ich auf dem Weg dorthin. Die sind doch genauso Establishment, nur auf der anderen Seite. Die wollen Macht, ihre Väter haben sie schon.

Hast ja recht, erwiderte Hugo verdrossen.

Letztens hatten wir vor der Uni seine Schwester Brigitte gesehen. Mit Megaphon. Und das Megaphon kleidete sie ganz allerliebst. Ihre Brüste, vom BH befreit, taumelten im Takt der Revolution.

Die Fassade bürgerlicher Gediegenheit von Arnfrieds Haus stand ungebrochen. Die Revolution fand hinter der Haustür statt. Da hatten die Wohngenossen reinen Tisch gemacht mit den Bedrängern. Arnfried hatte sein Zimmer rot, Martin sonnengelb gestrichen, Sylvias Wände zierten sonderbare Schlinggewächse, und Freddy ließ auf den Tapeten tausend Blumen blühen. Im fünften Zimmer, grasgrün, logierten heute zwei Pärchen aus Frankfurt, denen Arnfried in puncto Selbstoptimierung in nichts nachstand: Auch ihm fielen die Locken nun bis zu den Schultern, überm lila Hemd ein halbes Dutzend Ketten, bunte Ringe an den Fingern.

Was Farbe an den Wänden ausmacht! Verschwunden das edle Weiß, dezenter Hintergrund für zweitrangige Gemälde aus dem 19. Jahrhundert. Stattdessen verkündeten Marx Engels Lenin: ›Alle reden vom Wetter, wir nicht!‹, Che Guevara blickte zuversichtlich unter seiner bestirnten Baskenmütze in eine bessere Welt, Mao lächelte vor strahlendem Sonnengold, einzig Rosa Luxemburg wusste sich in dieser Männerriege zu behaupten.

Und die Bücher?, wandte sich Hugo nach einem Rundgang ziemlich entsetzt an den Gastgeber, was hast du denn mit all deinen Büchern gemacht?

Von derlei manipulativem Ballast aus vorrevolutionären Epochen habe man sich getrennt, belehrte ihn Arnfried von oben herab. Notwendigerweise sei der Schriftsteller damals noch im Bürgertum verwurzelt und schon deshalb außerstande gewesen, für die Bedürfnisse des Proletariats eine Sprache zu finden. Daher habe man den ganzen Kram der Bewegung Roter Morgen zur Verfügung gestellt, die Spenden für Vietnam sammle. Auch auf Flohmärkten. Da hätten Goethe, Schiller, und wie sie alle heißen, doch noch einen Sinn. Und schließlich: Zu lesen und zu diskutieren gebe es ja genug. Viel brauche man nicht. Das aber gründlich studiert. Und privat sowieso nicht. Die Bücher gehörten allen.

Arnfried ging in die Küche voran. Hier diskutierte man, ich traute meinen Ohren nicht, um Marmelade. Genauer: Darf man Beeren zu Marmelade einkochen, oder spielt das dem Spießertum in die Hände?

Im Regal neben den Gläsern gab es dann doch noch ein paar Bücher. Die üblichen Raubdrucke – politisch korrekt: resozialisierte Druckerzeugnisse – Lukács, Adorno, Bakunin, Korsch, Benjamin und Balint. Dazu Pornos aus dem Hamburger Bumms Verlag, um sich von angemaßten Verboten zu befreien, wie Arnfried selbstbewusst erklärte. Neben dem Herd ein Kochbuch. In einer Bastschale Früchte. Sahen aus wie Birnen, nur größer und ohne Stiel und Blüte. Sie rochen nach nichts. Zum Reinbeißen verlockte die ledrig glatte Schale noch weniger.

Mangos, Arnfried ließ eine Frucht auf der Hand hüpfen. Muss man schälen. Keine Mahlzeit ohne Mango. Mao-Mango. Die Frucht der Revolution. Mao hasst Obst. Nur die Mango nicht. Hat sie in ganz China eingeführt.

Sozusagen kommunistisches Kernobst, spottete Hugo. Schon eine revolutionäre Mischung: Mao und das Dr. Oetker Schulkochbuch. Hugo griff das Buch vom Regal und reckte es mit großer Geste übern Kopf.

Arnfried grapschte es ihm wütend aus der Hand und räumte es achselzuckend, fast mit spitzen Fingern, zurück. Naja, sagte er entschuldigend, auch wir Männer müssen nun kochen. Alte Rollenmuster überwinden und so. Hat Sylvia ja recht. Hier, wir haben sogar zwei von der Sorte. Das andere ist von drüben. Wir kochen gut, versprach das DDR-Kochbuch. Sozusagen ideologisch neutralisiert wurden die revanchistischen Rezepte durch Maobibeln rechts und links.

Sylvia, die gerade ein neues Kölsch aus dem Kühlschrank holte, hörte ihren Namen, verschwand und kam mit einer schon ziemlich abgegriffenen Karteikarte zurück. Arnfried wandte sich gelangweilt ab.

Alle mal herhören, baute sich Sylvia neben der Spüle auf. Wie sieht sie denn aus, die Rolle der Frau? ›Pflegerin und Trösterin‹ sollte die Frau sein, ›Sinnbild bescheidener Harmonie, Ordnungsfaktor in der einzig verlässlichen Welt des Privaten. Erwerbstätigkeit und gesellschaftliches Engagement sollte die Frau nur eingehen, wenn es die familiären Anforderungen zulassen.‹

Sylvia schaute sich beifallheischend um.

Wer sagt denn sowas?, fragte ich kopfschüttelnd.

Bericht der Bundesregierung über die Situation der Frau in Beruf, Familie und Gesellschaft von 1966, triumphierte Sylvia, steckte die Karteikarte in die Hosentasche und machte sich davon: Und da quasselt ihr hier von Marmelade!

Auch Katja hielt es nicht länger im Gehege des Hildegard-Kollegs. Horst, den Hugo aus seinem Soziologiestudium kannte, hatte eine große Wohnung am Eigelstein gemietet, offiziell für eine ›sozio-ökonomische Forschungsgruppe‹.

Katja war dabei. Schaut einfach mal rein, wenn ihr Zeit und Lust habt, es ist meist jemand zu Hause, hatte sie uns eingeladen und doziert: Nur die Kommune als verwirklichte Utopie eines vorweggenommenen Sozialismus garantiert verwirklichtes Glück. Ich habe, beruhigte sie mich beim Auszug, zur Bedingung gemacht, dass ich nicht mit jedem vögeln muss.

Ihre Schallplattensammlung und ein paar edle Klassikerausgaben hatte sie vorsichtshalber bei uns deponiert. Mit der Ablehnung der Kleinfamilie ging nicht selten die Verachtung jeder Form von Hochkultur einher. Als Inbild elitärer und kapitalistischer Manipulationskultur habe Horst ihre Karajan-Einspielungen kritisiert, da brächte sie die Platten doch lieber in Sicherheit. Was sie nicht daran hinderte, uns einen ihrer Vorträge zu halten, wie auf raffinierte Weise die Veränderung der Gesellschaft mit der höchst persönlichen Veränderung zu verbinden sei. Kannten wir schon. Auch die dazugehörige Lektüre: Herbert Marcuse, Wilhelm Reich und vor allem Reimut Reiche mit seinem Buch: Sexualität und Klassenkampf. Zur Abwehr repressiver Entsublimierung. Schuld an allem Elend auf der Welt war die traditionelle Kleinfamilie, Vater Mutter Kind. Schlichtweg das Unterdrückungssystem für Frauen und Kinder.

Die bürgerliche Familie, hatte uns schon Arnfried bei unserem Besuch verkündet, die bürgerliche Familie mit ihrer Triebunterdrückung ist die eigentliche Quelle des Faschismus. Hier habe der Muff von tausend Jahren seinen Ursprung. Im verklemmten Verhältnis zum Sex, in Sauberkeitswahn und Autoritätsgläubigkeit. Also: Weg mit dem ganzen individualistischen Scheiß, so Arnfried.

Hugo ließ sich lange drängen, bis wir Katjas Einladung endlich folgten.

Die Haustür stand offen. Wir mussten nur der Nase nachgehen. Der Rauch drang durch die Wohnungstür aus dem zweiten Stockwerk bis in den Flur.

Wir klingelten, ein Mädchen öffnete, machte eine Kopfbewegung in Richtung der Schwaden, wir folgten ihr in die Küche, sie deutete auf zwei Stühle an der Wand, drückte uns je eine Flasche in die Hand und setzte sich wieder an den Tisch.

Längst konnten Hugo und ich unterscheiden, ob sich in den staatlich sanktionierten Qualm ein schwarzer Afghane oder grüner Türke mischten oder Nikotin pur. Sogar die Sinnesrichtung der Bewohner erkannte man am Geruch. Harter Tobak signalisierte: Gesellschaft verändern. Weiche Schwaden: Selbstbefreiung.

In Horsts und Katjas WG waberte beides durcheinander; erst nachdem wir, Hugo und ich, der Diskussion eine Weile zugehört hatten, schälten sich die Richtungen heraus.

Elf Personen, zählte ich, saßen um den ovalen Tisch herum, ein schönes Möbel, sicher ein Erbstück. Sieben Männer, vier Frauen; zwei Kinder krabbelten auf dem Boden, ob Jungen oder Mädchen, war nicht auszumachen. Es wurde gestrickt. Neue Wolle. Nicht aus aufgeribbelten alten Sachen wie in meiner Kindheit.

Die Wohnung sah wie vor einem Umzug aus, oder nach einem? Jedenfalls kaum Möbel, dafür Schuhe, Dosen, Töpfe, Kissen auf dem Boden überall und durcheinander. Die Kinder, erklärte Katja später, brauchten kein Spielzeug. Puppen für Mädchen, Bagger für Jungen, das lege nur die Rollen fest und hemme die Phantasie. Und Möbel habe man kaum, weil nicht kaputt gemacht werden kann, was nicht da ist.

Bis Brusthöhe waren die Wände bekritzelt und beschmiert. Darüber klebten die gleichen Poster wie bei Arnfried, als habe man allenthalben röhrende Hirsche und waldige Wasserfälle, Chagall und Picasso über Nacht ausgetauscht gegen die Ikonen der Revolution.

In der Diskussion ging es, wie Katja sich ausgedrückt hätte, um Strukturen und Möglichkeiten der Selbstveränderung, die Aufhebung geschlechtsspezifischer Rollenteilung und um progressive Kindeserziehung. Konkret mithin um den Abwasch, das Einkaufen, die Wäsche, Kochen. Alles auf hohem theoretischem Niveau. Besonders bei der Kindererziehung.

Wir hatten kaum einen Schluck genommen, als eine Mitbewohnerin, der die gehobene Kinderstube noch unterm strähnigen Langhaar, der verkehrt herum geknöpften Jacke, der modisch-mutwillig zerschlissenen Jeans unschwer anzusehen war, erregt das Wort ergriff. Dass die Kinder auf dem Sofa hopsen durften, na klar. Auch mit Schuhen, klar. Dass es hier kein: Sei still, sitz ruhig, gebe, alles ok. Sie dürften essen, wann sie wollen, wie sie wollen, was sie mögen, dürften alles, alles bemalen, alles gebrauchen. Umfunktionieren, haha. Die Frau lachte lustlos auf.

Dann hast du wohl auch nichts gegen die Doktorspiele?, fragte der Mann rechts von Horst, ein stämmiger Kerl mit dunklem Pagenschnitt und Dreitagebart. Deine Jennifer hat sich beschwert, weil du ihr verboten hast, sich die Marmelade zwischen die Beine zu schmieren. Die leckt mir doch der Bubi ab, hat sie gesagt. Und ich frage euch nun: Warum nicht? Warum soll er das nicht tun? Der Mann setzte sich aufrecht, und ich ahnte, jetzt wurde es ernst, das heißt theoretisch.

Die moralische Hemmung der natürlichen Geschlechtlichkeit, begann der Stämmige, macht ängstlich, scheu, autoritätsfürchtig, gehorsam, im autoritären Sinn brav und erziehbar, brachte er mit drohendem Unterton hervor: Ihr Ziel ist die Herstellung des an die autoritäre Ordnung angepassten, trotz Not und Erniedrigung sie duldenden Untertans.

Beinah hätte ich Beifall geklatscht. So einen Satz musste man erst mal zustande bringen.

Jawohl, sprang Horst seinem Nebenmann zur Seite: Ohne Tabus kein Triebverzicht, ohne Triebverzicht keine aufgestauten Aggressionen. Aggressionen, die sich zu gegebener Zeit gegen Minderheiten oder äußere Feinde – Juden, Kapitalisten, Kommunisten – dirigieren lassen. Also müssen wir alles tun, die kindliche Sexualität gegen Faschismus und Neurosen zu aktivieren. Onanie, Exhibitionismus, Voyeurismus, Analerotik, sexuelle Spiele aller Art dürfen keine Tabus sein. All das dient der Verhinderung einer Zurichtung des Kindes, seiner Dressur zum Untertan.

Hilfeflehend suchte ich Hugos Blick. Der nuckelte an seiner Bierflasche und starrte mit unbewegter Miene gegen die Wand. Da würde ich mir auf dem Heimweg einiges anhören können: Und zu sowas schleppst du mich hin!

Darum geht es mir nicht!, fiel die mit der verdrehten Jacke Horst ins Wort. Hab ich doch kapiert. Aber dass die Kinder, und zwar alle, nicht nur die beiden hier, ihre Notdurft, die Frau unterbrach sich, weil einer dazwischenrief: Pisse und Scheiße! Notdurft, wiederholte sie, nicht im WC oder auf dem Topf verrichten, sondern, wo sie gerade gehen und stehen: Das reicht mir. Erst heute Morgen – ich gehe jedenfalls jeden Morgen in die Produktion – habe ich wieder ein Häufchen aufgenommen und weggewischt. So gut es ging. Direkt vor der Klotür. Von einer Vierjährigen kann man wohl verlangen zu wissen, wo das hingehört. Die Frau rang nach Luft. Offensichtlich hatte sie allen Mut zusammengenommen, dies hier vorzubringen. Den sie auch brauchte.

Nahezu einstimmig fiel die antiautoritäre Runde über sie her, wobei der stämmige Pagenkopf wiederum den Vogel abschoss. Strafende Erziehung zum Klogang, musste die falsch Geknöpfte sich belehren lassen, führe zu autoritären und sadistischen Persönlichkeiten, die Minderheiten unterdrückten. Reinlichkeit erzeuge eine Gesinnung, die ›Menschen in den Ofen schickt‹.

Gemurmel hob an. Protest?

Nein, das sei nicht von ihm, nachzulesen bei Wilhelm Reich, Die Massenpsychologie des Faschismus.

Mit diesem Kurzschluss von Hygiene und Holocaust aber hatte er den Bogen überspannt. Jedenfalls meldete sich jetzt die Frau neben Katja zu Wort, tatsächlich: Sie hob den Finger und wartete, bis Horst ihr zunickte. Die Frau sah mollig gemütlich aus und fragte im Tonfall des Rheinlands, ob man nicht dabei sei, alte Normen durch neue zu ersetzen. Auch sie halte nichts von diesem Hin-und-Her-Scheißen, jedenfalls schicke sie ihre Maja aufs Töpfchen. Und Lust zum Doktorspielen habe ihre Kleine auch nicht. Sei eben nicht ihr Bedürfnis. Und dazu zwingen dürfe man sie ja wohl auf keinen Fall.

Am Tisch ging es nun hoch her. Einig war man sich: Kinder waren sexuelle Wesen. Aber wie weit hatten sie als sexuelle Wesen zu agieren? Egal, ob das ihrem Bedürfnis entsprach oder nicht? Wie in einem Schneeballsystem reihten sich die Sätze aus den Raubdrucken revolutionärer Koryphäen aneinander. Ich verstand die Welt nicht mehr und gab Hugo einen Rippenstoß. Der zuckte die Achseln.

War es im vergangenen Jahr noch der Kapitalismus gewesen, der an allem schuld war, hatte der sich in diesem Jahr zum Faschismus gesteigert. Der war schuld an allem, was nicht in den Kram passte, und die herrschende Erziehung führte geradewegs hinein.

Was wollten die hier eigentlich? Ihr Leben in die Hand nehmen, wie Horst verkündete. Ja, solange eine zweite Hand mit im Spiel war, solange der Papah via Konto die Hand über die Selbstoptimierung des Sohnemanns hielt. Und später: erben. Der Pflichtteil war sicher. Bis dahin war jeder sein eigener Revolutionär, und wenn es nur ohne Schlips und Kragen in die heimische Villa ging.

Auf dem Heimweg vermischte sich das Bild der mutwillig zerrissenen Jeans des Mädchens aus der WG mit Bildern aus meiner Kindheit auf sonntäglichen Spaziergängen: Pass op de Schoh op! Pass op de Strömp op! Pass op! Pass op! Halt de Muul! Waat bis de Papp no Hus kütt!

Beneidete ich die Leute vom Eigelstein? Die tun und lassen konnten, was sie wollten. Was sie wollten? Falsch. Sie mussten. Mussten tun, was sie wollen sollten. Eine neue Norm ersetzte die alte: Frei sein müssen.

Hugo schäumte: Die armen Kinder! Geht es dieser Bande überhaupt um sie? Oder nur um ihre verstiegenen Thesen und Dogmen. Das Leben ist kein Labor! Auch nicht in einer WG. Kinder sind doch keine Ratten, Meerschweinchen oder Kaninchen für irgendwelche Experimente. Möchte nicht wissen, was aus denen mal wird.

Hugos Freund Hubert aus Frankfurt hatte sich angesagt, er war mit seiner Freundin auf der Durchreise nach Frankreich, Zelten in der Provence. Hubert hörte eine Vorlesung bei Adorno, ›Einführung in dialektisches Denken‹, und redete in demselben grammatikalisch korrekt verdrehten Stil wie der Professor. Hubert war außer sich: ›Wer nur den lieben Adorno lässt walten, der wird den Kapitalismus ein Leben lang erhalten‹, stand an der Tafel von Hörsaal VI. Von Anfang an hätten Zwischenrufe die Vorlesung gestört, kennt ihr ja, so etwas. Adorno habe die Vorlesung abgebrochen: Ich gebe Ihnen fünf Minuten Zeit. Entscheiden Sie selbst, ob meine Vorlesung stattfinden soll oder nicht. Daraufhin seien drei Studentinnen aufgesprungen, hätten den Professor umringt und versucht, ihn zu küssen. Hätten ihre Jacken aufgerissen. Darunter nackt. Das, so Hubert mit sich überschlagender Stimme, sei keine Kampfansage gewesen. Das war eine Demütigung. Adorno, die Aktentasche vorm Gesicht, sei raus aus dem Hörsaal. Ja, er hatte Tränen in den Augen. Hinter ihm, dem Gejagten, Gejohle und Gelächter. Hubert klang, als schluchzte er selbst vor Empörung und Wut.

Ja, das kannten wir, Hugo und ich. Hatten es vor gar nicht langer Zeit in Gerhard Frickes Vorlesung erlebt. Aber, auch wenn er sich jetzt davon distanzierte, Frickes Nazi-Vergangenheit stand fest. Doch Adorno? Jude, Emigrant und zweifellos ein geistiger Vater derer, die ihn hier verhöhnten! Noch am selben Tag war Hubert aus dem SDS ausgetreten.

Es war Adornos letzte Vorlesung. Er starb am 6. August 1969 in der Schweiz an Herzversagen.

Während die APO-Bewegung allmählich immer stärker zersplitterte, gab es ein Ereignis, das uns alle gleichermaßen fesselte. Nicht nur die APO, nicht nur in Deutschland, vielmehr urbi et orbi, Stadt und Erdkreis, fieberten diesem Datum entgegen: dem 21. Juli. Stichwort: Apollo 11.

Ob Bertram bei uns in Köln würde mitfiebern können, war fraglich. Die Bundeswehr stellte mit einem Lehrgang nach dem anderen immer höhere Ansprüche. Nächstes Jahr würde er sich an der Pädagogischen Hochschule einschreiben. Aktionen gegen die Bundeswehr, wie sie auch in Köln stattgefunden hatten, stand Bertram abwartend gegenüber. Tja, wenn das alles so einfach wäre. Viel mehr als dieser Satz und ein Achselzucken waren ihm zu diesem Thema nicht zu entlocken.

Auch in Dondorf würde man am 21. Juli den Wecker stellen. Weltweit wäre das Fernsehen dabei, in Deutschland um 3 Uhr 56, also mitten in der Nacht. Die Tante räsonierte seit Wochen: Wat soll dat? Wat han die op dem Mond ze suchen? Sollen erst mal bei sisch doheim für Ordnung sorjen, wat Hilla? Wat se do met de Näjer machen, dat jehört sisch nit. Die Behandlung der schwarzen Bevölkerung, insbesondere der Mord an Martin Luther King, brachte die Tante jedesmal in Rage, wenn es um die USA ging. Und der Vater knurrte: Dä Nixon, den sollten se op dr Mond schießen. Mit dieser Meinung waren die beiden gar nicht weit entfernt von Hubert. Der hoffte, und das nicht einmal klammheimlich, dass irgendetwas schiefgehen würde. Er gönnte den Amis den Triumph nicht. Verstand das ganze Tamtam als gewaltige Propagandamaschine, die vom Krieg in Vietnam und den Rassenunruhen ablenken sollte. Sendungsbewusst und fortschrittsgläubig, die Amis, polterte er. Moderne Technologie, schön und gut. Kann bestens von gesellschaftlichen und politischen Schwierigkeiten ablenken. Fragt euch doch mal, was der Sinn vons Janze ist!

Wir hatten schon so manche Flasche Rotwein aufgeschraubt – seit Lilos Abreise hatte sich die Qualität der Getränke drastisch verschlechtert –, bis es endlich so weit war. Brav hatten wir ausgeharrt und das Unternehmen im Fernsehen noch einmal vom Beginn an verfolgt. Seit vier Tagen war das Raumschiff unterwegs, ununterbrochen wurden Daten über den Gesundheitszustand der Astronauten zur Erde gefunkt. Vom gewaltigen Anblick des Starts der Columbia und dem Mut der Männer waren wir beeindruckt, sogar Hugo und Hubert. Dennoch, die beiden waren sich einig: verschlingt Milliarden. Die woanders fehlten. Nix als kalter Krieg, ein bizarrer Wettbewerb zwischen den USA und der UdSSR. Daher war das Ganze ja auch Chefsache. Wettbewerb zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Bis jetzt hatte Russland die Nase vorn: hatte den Sputnik und die Hündin Laika ins All geschickt und Gagarin als ersten Menschen um die Erde. Nun waren die Amis am Zug. Und setzten sich hoffentlich selbst schachmatt.

Doch nach dem Start nahm das Geschehen im Fernsehen ziemlich öde seinen Lauf und wäre ohne flüssige Anregung kaum erträglich gewesen. Die unbeholfenen Erklärungsversuche der Kommentatoren, die unverständliche Fachsprache der Wissenschaftler und des astronautischen Bodenpersonals waren schlicht langweilig, urteilten wir. Doch wie hätte man den Ablauf packender beschreiben können? Anders als mit technischen Daten und Fachvokabular? Musste nicht die Sprache, selbst die der Poesie, vor diesem Ereignis versagen?

Ja, wir waren uns einig: Die Mondlandung ist etwas für die Augen. Das Wort spielt nur eine untergeordnete Rolle. Auch die Sprache der Astronauten, wenn sie denn zu uns durchdrang, klang vollkommen emotionslos, ließ nichts von der Größe des Ereignisses ahnen.

Stunde um Stunde zeigte das Fernsehen noch einmal die Arbeit der NASA, den Alltag in einer Raumstation. Fernsehbilder verschwommen und banal.

Doch das alles spielte keine Rolle mehr, als es endlich so weit war. Die Mondlandefähre, der Eagle, setzte auf. Nichts explodierte. Aus der Kapsel krochen zwei Raupen in Verpuppung, Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Zwei Gespenster mit Bewegungen wie Kängurus oder in Windeln gepackte Kleinkinder bei ihren ersten Schritten. Mir tat der Dritte leid: Michael Collins, der die Stellung in der Kapsel halten musste.

Prost! Gleich hebt er ab. Hugo schwenkte sein Glas in Richtung Fernseher.

Jetzt kippt er um!, frohlockte Hubert bei den ersten täppischen Schritten Armstrongs.

Zwei Männer traten auf die größte Bühne der Welt vor das größte Publikum, das Menschen jemals hatten. Und doch erschien auf dem Bildschirm das Noch-nie-Dagewesene seltsam oberflächlich, nicht wirklicher, als die zuvor gezeigten Studien im Forschungslabor.

Mochte die Aktion großartig sein, der Anblick der beiden Männer war unfreiwillig komisch, grotesk, und so verfolgten wir jede Bewegung mit Spott und Bewunderung zugleich. Jeder Känguru-Hupfer ließ die Mühe durchscheinen, die es gekostet hatte, ihn hier und jetzt machen zu können. Jeder Gewinn an Höhe war nicht nur eine Folge fehlender Schwerkraft. Es war auch ein Triumph der Technik über die Poesie.

Der Mond, bislang allen gehörig, Grundbesitz der Menschheit und der Poesie, brüderlich verschwistert den Dichtern, war nun Eigentum der NASA. ›Der Mond ist jetzt ein Ami‹, titelte die Bild.

Ich war erleichtert. Froh, dass die beiden dort oben wohlbehalten herumhüpften, und traurig war ich auch. Würde ich den Mond je wieder sehen können wie Matthias Claudius, wie Goethe, Eichendorff? Was hatte ich mit diesen Hopsern zu tun? Was hatten sie im Fernseher der Vorgebirgstraße zu suchen? Waren sie überhaupt echt?

Nein, behauptete Hubert noch am selben Abend. Alles Kulisse, maulte er. Raffinierter Betrug das Ganze. Alles eine im Fernsehstudio simulierte Wirklichkeit. Der Mond ein Testgebiet der NASA im Wilden Westen. Ausgebrannte tote Welt.

Hubert war mit seinem Verdacht nicht allein. Angezweifelt wurde vor allem der Fußabdruck von Aldrin, sauber wie im Schlamm, obwohl der Boden auf dem Mond absolut trocken war; mal wehte die amerikanische Flagge auf den Fotos, mal nicht. Doch die Russen schwiegen. Also waren all die perfekten Fotos doch keine Fälschung des Klassenfeinds.

›That’s one small step for (a) man, one giant leap for mankind‹, so Armstrongs weltberühmtes Fazit.

Ein Menschheitstraum? Doch wohl eher ein Männertraum, kommentierte ich spöttisch, und Hugo frotzelte: Was meinst du, schreiben wir ein Gedicht: An den Mars. Da hüpft so schnell keiner drauf rum.

Mars? Ne, protestierte ich.

Ok, an die Venus. Hugo malte ein Herz in die Luft.

Schade, dass die Großmutter das nicht mehr erlebt hat, sinnierte ich. Der liebe Gott wohnt zwar nicht beim Mann im Mond, aber diese drei Amis rücken ihm doch ziemlich nah auf die Pelle. Wofür die wohl gebetet hätte!

In diesem Sommer ging ich vor den Semesterferien nicht zur studentischen Arbeitsvermittlung. Hilf mir, da kommen wir schneller weg, hatte Hugo mich gebeten, und so wechselte ich mich mit ihm im Rechenzentrum ab, um Texte aus Drehbüchern auf Lochkarten zu übertragen.

Weg hier. Lilo hatte uns nach Woodstock eingeladen. Sogar ein Plakat schickte sie uns, Zeitungsausschnitte und trockenes Gekrümel. Hanf, grinste Hugo. So ein Music and Art Festival, schrieb Lilo, dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Dagegen schrumpfen eure Essener Songtage zum Kindergarten. Wohnen könnt ihr bei uns, lernt ihr auch mal NY kennen. Joe Cocker und Joan Baez, mehr als dreißig Bands – ist das nichts?

Ja, das war was! Wir blieben brav zu Hause, und das Einzige, was wir mitkriegten, war Tims erregte Stimme am Telefon: Lilo habe der Hitzschlag getroffen und sei mit dem Hubschrauber ausgeflogen worden. Ganz verrücktes Wetter. Besonders bei Joe Cocker. Sturm und Regen. Geradezu teuflisch. Und dann Joan Baez bei Blitz und Donner: ›We Shall Overcome‹. Drei Tage lang Wärmegewitter und Dauerregen, das Gelände ein einziger Sumpf. Überall shit and piss. Viel zu wenig Klos für vierhunderttausend Menschen. Aber alles friedlich.

Und Lilo?

Längst wieder ok. Sie habe es wohl nicht ausgehalten in diesem Dreck und Lärm. Schade, dass ihr nicht dabei wart.

Das fanden wir nicht. Unser Ziel stand ja ohnehin fest. Die Ewige Stadt.

Aber Gott ist doch tot, seufzte ich mit gespieltem Ernst.

Ach was, sagte Hugo. Der ist nicht totzukriegen. Der ist sowenig tot wie ein Gedicht, wenn es nicht gelesen wird. Es kann jederzeit wieder lebendig werden, bei jedem Lesen, bei jedem An-ihn-Denken.

Egal wie?

Egal wie. Noch Nietzsche mit seinem Gott ist tot hielt ihn lebendig. Jeder Atheist, jeder, der ihn leugnet oder bekämpft, belebt ihn.

Aber die Gleichgültigen, fiel ich dem Freund ins Wort.

Selbst die müssen ihre Gleichgültigkeit benennen, Hugo zog die Mundwinkel nach unten. Selbst im Linksliegenlassen, im Totschweigen ist er noch da. Gott, sagte Hugo in seinem für gewisse feierliche Zwecke bestimmten Tonfall, Gott ist wie ein Gedicht. Wir müssen das Alte immer neu lesen. So halten wir das Gedicht lebendig. Und unseren Deo auch. Das werden wir genauestens überprüfen. Andiamo a Roma!

Rom glühte, als wir in Fiumicino landeten. Unser Hotelzimmer in Trastevere war karg. Aus dem klapprigen Wandschrank roch es nach Mottenkugeln. Sittsam aufgedeckt lag das breite Hotelbett, es nahm fast das ganze Zimmer ein. Neben der Tür ein Gipsengelchen, vorm Bauch ein winziges Weihwasserbecken, ganz wie im Dondorfer Schlafzimmer der kleinen Hildegard.

Wir stießen die Fenster auf. Die Zweige einer Platane reichten fast bis an das Fenster heran, Wind trieb trockene Platanenfrüchte zwischen die gusseisernen Füße der Gasttische. Gelbe Staubfahnen jagten sich über den Platz, eine Katze sprang unter den Holzbänken hervor, Tauben rauschten auf, ihre korallenroten Füße und das malvenfarbene grünschillernde Gefieder schienen in der grellen Sonne aufzulodern.

Hugo stand hinter mir, und ich konnte seinen Männerkörper riechen, die tintenfarbenen Halbmonde unter den Achseln, seinen Schweiß einatmen, das Pulsen des Blutes unter der leicht gebräunten Haut, dazu drang durchs offene Fenster die Nachmittagshitze, gedämpft durch die Schatten der Platane im Wind, der den Vorhang aus vergilbter Spitze klatschend auf und nieder schlug, als drängten Licht und Wind unter den tanzenden Zweigen zu uns hinein, in uns hinein, Hilla und Hugo, nichts als Licht und Wind, nichts sonst in diesem Zimmer, in dieser Welt, Hilla und Hugo, zwei Sonnenflecken, die zu einem verschmolzen, außerhalb dieses unabwendbaren Vorwärtsgleitens der Zeit, bis von draußen ein schrilles Kinderstimmchen hereindrang: Mamaa!

Unser Blick ging über einen kleinen Brunnen in der Mitte des Platzes auf eine unscheinbare Kirche mit einem schweren glattgehobelten Portal, ein Geistlicher im schwarz wehenden Gewand kehrte ihr eilends den Rücken, hinter einer rotvioletten abgenutzten Ziegelmauer waren zwischen zwei mageren Bäumchen Wäschestücke zum Trocknen ausgespannt. An der Mauer klebten Plakate, Hammer und Sichel, geballte Fäuste, das Wort dazu schauten wir im Lexikon nach: sciopero. Streik. Es würde uns nicht zum letzten Mal begegnen.

Aus dem Fenster nebenan trillerte ein Kanarienvogel, trällerte mich ins Wohnzimmer von Cousine Maria, zum Hänsjen, ihrem Trost, nachdem der Verlobte sie wegen ihres Brustkrebses hatte sitzen lassen. Jetzt war sie glücklich mit ihrem Heiner, und Hänsjen zwitscherte bei der Schwiegermutter.

Ein Eisverkäufer rollte sein Wägelchen auf den Platz, Kinder liefen aus allen Richtungen herbei, drängten sich um den Kasten und schauten gespannt zu, wie der Eismann einen der blitzenden Deckel, einem Chinesenhut gleich, abhob, den Arm bis zum Ellenbogen in ein Loch vergrub und gleich darauf einen zartrosa, grünen oder gelben Klumpen Eis auf ein Pappstückchen drückte. Ganz so, wie ich es aus meinen Kindertagen kannte. Uralt und erwachsen kam ich mir vor, hier in der fremden Stadt, der geliebte Mann so nah, dass mir die Hitze seines Körpers in den Rücken glühte; auch mir rann der Schweiß zwischen den Schulterblättern hinab, stickig, heiß war es wie in einem Treibhaus, wo ich – vor wie vielen Jahren – beinah den ersten Kuss geküsst hätte. Warum kamen mir ausgerechnet hier, wo alles neu und aufregend war, ständig Bilder von früher dazwischen?

Komm, sagte ich, andiamo.

Wir machten uns auf den Weg. Doch weit kamen wir nicht.

Vieni qua, vieni qua! Einladend winkten uns ein paar junge Männer, die auf Holzbänken an langen Tischen vor dem Hotel saßen, zu sich heran. Sonnenverbrannte Gesichter, beneidenswert blitzende Zähne, krause Locken. Federico, dachte ich, und wie der Gastarbeiter aus Sizilien der kleinen Hilla sonntagnachmittags bei den Weiden am Rhein mit einer Bürste, so wohlig weich, wie sie zu Hause keine jemals gespürt hatte, zärtlich durchs Haar gefahren war, wieder und wieder.

Wie in einer Kölner Kneipe gehörte man auch hier gleich dazu, sogar mitessen durften wir; weiches weißes Brot schob man uns zu, grüne und schwarze Oliven, kleingehackte Zwiebeln mit Knoblauch vermischt, vollgesogen mit Öl, das uns die Finger hinablief. Später gab es dicke weiße Bohnen, wie sie die Großmutter samstags in Buttermilch gekocht hatte, hier schwammen sie in Öl und Zitrone und schmeckten köstlich wie zu Hause.

Später setzten sich die Frauen zu uns, tobten Kinder um uns herum. Einer der Männer verschwand und kam mit einer Gitarre zurück, auch dem Pfarrer machten wir Platz, der leichte Wein ließ uns schweben, und alle miteinander trieben wir Bella Bimba, Marina, Santa Lucia himmelwärts.

So also konnte man auch arm sein: braungebrannt, singend, sich lachend auf die Schultern schlagend, konnte Maria! rufen und mit der leeren Flasche winken, karierte offene Hemden tragen oder einfach nur ärmellose Trikots. Der Vater, dachte ich, der Vater in Trastevere, einer von ihnen, das wär’s. Ora et labora, dachte ich. Bete und arbeite. Wie in Dondorf. Aber hier kam sichtbar noch ein Drittes dazu. Gaudete! Freut euch. Diese Armut war eine furchtlose Armut.

Felice notte!, wünschte man sich, wünschten auch wir, als wir aufbrachen und das letzte Stück des öltriefenden Brotes der Katze zukommen ließen, die uns lange zutraulich beobachtet hatte. Sie lief uns nach und musste, unwillig miauend, vor der Türe bleiben.

Draußen war es nun so still, dass endlich auch das heitere Plätschern des kleinen Brunnens zu uns ins Zimmer hinaufsang. Im Licht einer Straßenlaterne warf die Platane ihre bewegten Schatten an die Zimmerdecke, ein zuckender Tanz von Armen und Beinen, die sich zusammenballten, auflösten, neu umschlangen und wieder von vorn. Einander mit müden Händen und Zungen liebkosend, konnten wir uns kaum sattsehen an diesem unaufhörlichen Gewimmel, dieser magischen Vielzahl der Schatten, bis wir die sonnengedörrten Läden vor die offenen Fenster klappten, und dann taten wir es, so schön wir es konnten.

Wir standen zeitig auf am nächsten Tag. Einfach raus und schauen. Fischen gehen, nannten wir das. Warfen die Augen aus wie Angeln, sammelten ein, was uns zufiel, einen struppigen Hund, einen Marmorengel, Kinder auf dem Weg zur Schule, Frauen, die Fenster aufstießen, auf winzigen Balkonen Gemüse putzten und Schlager aus den Radios mitsangen.

Rom war, wo auch immer wir hinschauten, schön. Vor allem genoss ich die verlässlich begrenzte Freiheit der Plätze. Ihre jahrhundertealte steinerne Umarmung meines freien Schreitens, meines freien Blicks, von nichts als von Schönheit begrenzt, menschengemachter Schönheit.

Weißt du, sagte ich zögernd zu Hugo, ich habe den Eindruck, ich wäre hier ununterbrochen am Lernen.

Am Lernen? Hugos Staunen verstärkte meine Unsicherheit.

Ja, antwortete ich noch verhaltener, nicht nur sehen und Eindrücke sammeln. Lernen. Als wollte mir jeder Stein dieser Ewigen Stadt etwas beibringen.

Und was?

Weiß ich nicht. Das Leben vielleicht. Immer da. Und schon vorbei.

Da hilft nur eines! Hugo legte mir den Arm um die Schultern. Hier hast du beides.

Damit wir es hinter uns hatten, wie beim Eislauf die Pflicht vor der Kür, machten wir uns am ersten Tag auf in den Petersdom. Pfadfindertrupps und Pfarrgemeinden unter der Obhut ihrer Hirten, Frauenvereine und deutsche Reisegruppen, die Leiter mit schwarz-rot-goldenem Fähnchen voran, bevölkerten den Platz, junge Priester, umflossen von schweren Düften, wehten schwarz und schlank an uns vorbei, Kinder umzingelten die beiden Brunnen, waren kaum wegzukriegen vom lebendigen Wasser in den Ernst der Glaubensfestung hinein. Und von der gab es jetzt erst mal Postkarten für meine Dondorfer, Mutter, Tante und Cousinen. Mit Schweizer Garde, versteht sich. Deren bunte Uniformen mussten dabei sein. Sogar Hugos Familie sandten wir: Liebe Grüße von Hugo und Hilla.

Und natürlich Lukas, Kaplan in Essen-Rüttenscheid. Lukas war im Aufbruch. Unsere Karte würde ihn gerade noch erreichen. Der Kardinal hatte seinem Gesuch nach Versetzung entsprochen. Nach Bogotá. Dorthin, wo Camilo Torres, der kolumbianische Kaplan, im Guerillakampf gefallen war. ›Die Revolution – ein christlicher Imperativ‹ waren seine Abschiedsworte gewesen. Ob Lukas sich dort tatsächlich den Guerillas anschließen wollte?

Unvergesslich, wie er uns auf Lilos Silvesterparty den Marxismus aus der Bibel abgeleitet hatte. Wie aus einem italienischen Schwarz-Weiß-Film der fünfziger Jahre stand er da mit seiner mageren Gestalt, seinem schmalen Gesicht, den dunklen entschlossen blickenden Augen. Sein Vorbild: Jesus, der die Händler und Geldwechsler mit Peitschenhieben aus dem Tempel trieb. Wie trauerte er seinem Johannes XXIII. nach, der den Fußkuss und den dreimaligen tiefen Kniefall bei einer Privataudienz abgeschafft hatte. Vor allem aber sein ›Aggiornamento‹, die Anpassung der Kirche an die moderne wissenschaftliche und technische Welt, die Theologie eines ›Gott vor uns‹ hatte Lukas sich zu eigen gemacht.

Nächstenliebe war für ihn nicht nur Hilfe für die Benachteiligten, sondern auch und vor allem Revolution gegen die strukturelle Ungerechtigkeit einer ausbeuterischen Gesellschaft, wie er nun formulierte. Weihnachten, das war für Lukas die Geburt des antiautoritären Menschen. Jesus, der Outsider, Urbild des Revolutionärs.

Gott will nicht, dass die Armen elend bleiben. Religion ist nicht Opium für das Volk. Die Religion ist eine Kraft, die die Niedrigen erhebt und die Hochmütigen stürzt. Wir haben die Pflicht, unser Brot und unser Hab und Gut zu teilen. Wenn einige wenige mit Beschlag belegen, was für andere notwendig ist, dann ist es Pflicht der öffentlichen Gewalt, eine Teilung zu erzwingen. Das war Lukas’ Credo. Sein elftes Gebot: Die Unterdrückten befreien. Kein Weltbetrachter wollte er länger sein, sondern Weltveränderer.

Hugos Schritte wurden langsamer, je näher wir der Basilica Sancti Petri in Vaticano kamen, und als wir es schließlich betraten, dieses Gotteshaus im Staate Vatikanstadt, wusste ich, warum. Ja, wir waren in einer anderen Welt. Doch auch im Haus des Gottes der Liebe und des Erbarmens? Dieser Säulen- und Marmorprunk glänzte bis in kleinste Mosaikstückchen kostbar, kalt, starr. Tot. Kaiser dieser Welt hatten sich hier im Glimmer von Kristallen, Quarz und Achat den Segen abgeholt, um ihre Macht auf den Schlachtfeldern zu festigen. Hier auf der Porphyrscheibe war Karl der Große am ersten Weihnachtstag im Jahre 800 nach Christi von Papst Leo III. zum Kaiser gekrönt worden, um alsdann auch weiterhin die Sachsen ins christliche Himmelreich zu schlachten. Kapellen säumten den Weg zum Hauptaltar, Geistliche und Ordensfrauen machten sich daran zu schaffen, ordneten Sträuße, lasen Messen, beteten. Hinter den offenen violetten Vorhängen der Beichtstühle erwarteten Beichtväter ihre Beichtkunden. In allen Sprachen, so die Tafel, konnte man sich seiner Sünden entledigen, und die Warteschar der reuigen Büßer war beträchtlich. Auch in Dondorf holte man sich Buße und Freispruch gern in Nachbargemeinden ab, wo einen niemand kannte. Hier erst recht konnte man anonymer Vergebung aus befugtem Munde sicher sein. Diener Gottes, gewiss, waren diese Männer in ihren schwarzen, roten, violetten und weißen Gewändern, Lateinisches murmelnd oder in stillen Hantierungen, doch auch Angestellte des Vatikans, eines Staates, der Dienstleistungen anbot.

Ich fühlte die jahrhundertealte steinerne Kälte, wie sie mir durch die Augen ins Herz drang, und fasste nach Hugos Hand. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hatte Jesus gesagt. Schlug hier, in diesem majestätischen Glanz nicht Erhabenheit um in einen ganz und gar diesseitigen Triumph? Beinah in Hochmut?

Erst die Pietà, die gewaltige Kraft barmherziger Liebe, versöhnte mich mit dem gesalbten gottverlassenen Pomp der heiligen Halle. Hier spürte ich die Wahrheit: Gott ist Liebe. Hier drückte ich Hugos Hand und wusste mich, wusste uns in der Obhut unseres himmlischen Verbündeten. Wir schlugen ein Kreuzzeichen, als schlügen wir das Übermaß weltlichen Prunks aus Hirn und Herz, und dann ergriffen wir buchstäblich die Flucht vor dieser demonstrativen klerikalen Gottesmacht.

Weißt du, sagte Hugo gedehnt, als wir den Petersplatz durchquerten, all die steinernen Zeichen dieser kirchlichen und weltlichen Macht sind ja nicht entstanden ohne die Ausbeutung der sogenannten kleinen Leute.

Zu viel Brecht gelesen, spöttelte ich und zitierte aus dem Gedächtnis: ›Das große Rom / ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? … Caesar schlug die Gallier. / Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? … Fragen eines lesenden Arbeiters.‹ Wie wahr!

Auch ich war froh, mich hier draußen wieder realer Gegenwart überlassen zu können, meine Augen auf irdische Beiläufigkeiten richten zu dürfen: Hunde mit ihrem müden, weich trottenden Gang; Autos, die sich hupend durch die engen Straßen wanden, dazwischen die Lambrettas mit ihren frechen Schleifen jenseits aller Verkehrsregeln, die Stuckfassade von Häusern der Jahrhundertwende, das bunte Flirren der Schaufenster und überall und immer wieder eine Espressobar, tausendfach Café Campi. Über die Engelsbrücke zur Engelsburg gingen wir, die Figuren mit ihren plumpen Marmorflügeln schwebten uns voran, brackig schwer wälzte sich der Tiber durch die alten Steinbögen nach Ostia und ins Meer, Katzen balgten am Ufer, fuhren Enten und Gänsen hinterher, die kreischend aufflogen. Und wenn Straßenjungen hin und wieder beim Anblick Hugos einen Buckel machten und ihm Quasimodo! hinterherriefen, konnten wir darüber nur lachen.

Was genossen wir mehr? Uns? Die Stadt? Wir badeten unsere Sinne in Schönheit. Wischten mit der Schönheit von Jahrhunderten, mit südlicher Sonne und Melodien den nordischen Dunst aus unseren Augen, den harten Vernunftton aus den Ohren.

Als Kind, lachte ich, hab ich Latein für die Sprache Gottes gehalten.

Dann spricht hier die ganze Stadt Göttlich, lachte Hugo zurück. Wenn auch etwas weichgespült. Irgendwie römisch-göttlich-kölsch.

Die Römer, mutmaßte ich, leben tagtäglich mit einem Bein im Himmel.

Und wir mit allen vieren! Hugo knuffte mich anzüglich in die Rippen.

Trotzdem, ich deutete auf eines der Plakate an einer Hauswand. Das eine Bein ist denen nicht genug. ›Diamo l’assalto al cielo.‹ Das Plakat zeigte einen kräftigen Jungarbeiter, dessen geballte Faust durch die Wolken stieß. In den Himmel.

Wieso trotzdem?, entgegnete Hugo. Gerade darum. Wo der Himmel sich hier unten zumindest stückweise auf Schritt und Tritt spiegelt, hätte man gern noch mehr davon. Hätte ihn gern komplett. Du kennst doch deinen Heine. Tutto e subito.

Tutto e subito: Das lasen wir auf den alten Mauern immer wieder.

Jaja, ich weiß, seufzte ich: ›Wir wollen auf Erden glücklich sein … den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen.‹

Und Hugo frotzelte: La fantasia al potere! Die Phantasie an die Macht!

Wie aufs Stichwort knirschte ein Lastwagen, mit roten Fahnen bestückt, um die Kurve. Fascisti, borghesi, ancora pochi mesi!, schrien die jungen Männer.

Hugo zückte unser Wörterbuch: Faschisten, Bürger, übersetzte er, nur noch ein paar Wochen.

Flugblätter flatterten herab: Auf zum Kampf! Lotta continua sarà!

Roms Erde durch Jahrtausende blutgetränkt. Kein Tempel, keine Kathedrale, kein Dom machte eine Ausnahme. Doch all die Verbrechen, all die Toten waren in die verzeihende Dämmerung der Vergangenheit getaucht und in die alles überstrahlende Sonne der Gegenwart. Wir hatten im vergangenen Jahr von Straßenkämpfen zwischen rechten und linken Studentengruppen gelesen, und im Februar hatte es hier Demonstrationen gegen den Besuch des US-Präsidenten gegeben.

Dem Laster folgte dichtauf ein zweiter, dessen Besatzung ebenfalls mit Flugblättern, verstärkt durch ein Megaphon, meinungsbildend unterwegs war. Unser Wörterbuch-Italienisch reichte gerade, um die ideologische Verwerfung des Vorgängerwagens zu verstehen, der vom Nachfolger als anarchistisch gebrandmarkt wurde. Diese Flugblätter riefen zu einer Kundgebung der PCI, der kommunistischen Partei Italiens, auf.

Wir gingen hin und erlebten ein Volksfest. Was sicher vor allem daran lag, dass wir kein Wort verstanden. Oder doch nur einzelne Wörter. Auf die wir uns dann unseren Reim machen konnten. Wort und wörtlich. Im wahren Sinn der Worte. Denn der Redner war großartig. Ein Rhapsode. Seine Rede eine Ode an die classe operaia. Wir erlebten die unmittelbare Verwandlung von Gefühl in Sprache. Wenn Gott, wenn Kirchenpracht und Kirchenmacht eine Konkurrenz hatten, dann hier auf diesem Platz. Erst recht, als die Kapelle loslegte, mit Trommeln und Trompeten.

Die Melodien gingen ins Ohr, ein paar Wörter auch, ›Avanti o popolo, alla riscossa‹, zögernd erst, dann zunehmend mutiger sangen wir mit, ›bandiera rossa, bandiera rossa. Bandiera rossa trionferà‹, bekräftigten wir zum ersten, zum zweiten und zum dritten Mal. ›Evviva il comunismo e la libertà‹, befahl ein Lied nach dem anderen.

Schließlich beendeten die Musikanten ihr revolutionäres Potpouri und hielten inne. Die Männer nahmen Hüte und Mützen ab. Die Internationale wurde gern am Ende von Kundgebungen angestimmt, und Hugo und ich hatten uns stets davongemacht, wenn der harte Kern und seine begeisterungswilligen Anhänger per Gesang das Menschenrecht erkämpften. Hier gab es kein Verdrücken. Und als nun alle, was die Lungen hergaben, zu singen begannen, stimmten auch wir ein in den Lobgesang der Arbeiterklasse, ganz so wie am Morgen beim Gloria. Vom Text verstand ich kein Wort, nur das ›L’Internazionale‹ brüllte ich mit, und urplötzlich, wie hochgerissen, schoss meine geballte deutsche Arbeiterkindfaust in den römisch-kommunistischen Himmel, Hugos großbürgerlicher Faust hinterher.