12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

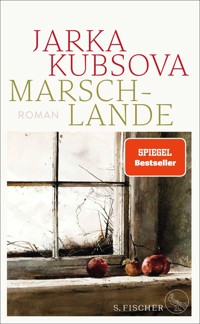

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwei Frauen, die Jahrhunderte trennen – der Wunsch nach Selbstbestimmung, der sie verbindet Im Hamburger Marschland lebt ums Jahr 1580 Abelke Bleken. Sie führt allein einen Hof, trotzt Jahreszeiten und Gezeiten. Und sie versucht, sich gegen ihre Nachbarn zu behaupten, in einer Zeit, die für unabhängige Frauen lebensgefährlich ist. Fast fünfhundert Jahre später zieht Britta Stoever mit ihrem Mann und ihren Kindern in die Marschlandschaft. Ihre Arbeit als Geografin hat sie für die Familie aufgegeben, das neue Zuhause ist ihr noch fremd. Sie unternimmt lange Spaziergänge durch die karge Landschaft, beobachtet die Natur und lernt, in Bracks und Deichlinien die Spuren der Vergangenheit zu lesen. Dabei stößt Britta auf das Leben der Abelke, auf Ausgrenzungen und Ungerechtigkeiten, die beängstigend aktuell sind. Fasziniert taucht sie tiefer und tiefer ein – und merkt, wie viel sie im Leben der anderen Frau über sich selbst erfährt. »Marschlande« von Jarka Kubsova erzählt von zwei Frauen, die einander in ihren Kämpfen um Selbstbestimmung und Sichtbarkeit über die Jahrhunderte hinweg die Hand reichen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Jarka Kubsova

Marschlande

Roman

Über dieses Buch

Im Hamburger Marschland lebt ums Jahr 1580 Abelke Bleken. Sie führt allein einen Hof, trotzt Jahreszeiten und Gezeiten. Und sie versucht, sich gegen ihre Nachbarn zu behaupten, in einer Zeit, die für unabhängige Frauen lebensgefährlich ist. Fast fünfhundert Jahre später zieht Britta Stoever mit ihrem Mann und ihren Kindern in die Marschlandschaft. Ihre Arbeit als Geografin hat sie für die Familie aufgegeben, das neue Zuhause ist ihr noch fremd. Sie unternimmt lange Spaziergänge durch die karge Landschaft, beobachtet die Natur und lernt, in Bracks und Deichlinien die Spuren der Vergangenheit zu lesen. Dabei stößt Britta auf das Leben der Abelke, auf Ausgrenzungen und Ungerechtigkeiten, die beängstigend aktuell sind. Fasziniert taucht sie tiefer und tiefer ein – und merkt, wie viel sie im Leben der anderen Frau über sich selbst erfährt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Jarka Kubsova wurde 1977 in Tschechien geboren, seit 1987 lebt sie in Deutschland. Sie arbeitete als Journalistin bei »Financial Times Deutschland«, »Stern« und »DIE ZEIT« sowie als Co-Autorin mehrerer erfolgreicher Sachbücher. 2021 erschien ihr Debütroman »Bergland«, der auf der Jahresbestsellerliste stand. Jarka Kubsova lebt in Hamburg. Für »Marschlande« tauchte sie tief in die Geschichte der Stadt und der Vier- und Marschlande ein und forschte in Archiven über Abelke Bleken und ihre Zeit.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg

Coverabbildung: Andrew Wyeth, »Frostbitten« © Wyeth Foundation for American Art/VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491728-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Motto]

[Hinweis der Autorin]

[Den Scheiterhaufen zu errichten ...]

Vor dem Sturm

Allerheiligen

Unter Wasser

Waldgeheimnisse

Das Wochenende

Nach dem Sturm

Der Verdacht

Tiefes Wasser

Im Archiv der unerhörten Frauen

Raunächte

Die Außenseiterin

Der Fluch

In der Falle

Die Fremden

Auseinanderfallen

Tanz mit dem Feuer

Neue Wege

Gütliche Befragung

Am Richtplatz

Das Rascheln im Reet

Asche

Eine alte Geschichte

Nachwort

Mein Dank gehört:

Dies ist ein weiblicher Text, geschrieben im einundzwanzigsten Jahrhundert.

Wie spät es ist.

Wie viel sich verändert hat.

Wie wenig.

Doireann Ní Ghríofa, Ein Geist in der Kehle

Dieses Buch ist eine fiktionale Erzählung, inspiriert von realen Ereignissen.

Den Scheiterhaufen zu errichten, dauerte länger als gewöhnlich. Ganze zwei Tage hatten die Männer daran gearbeitet. Er sollte vor den Toren der Stadt stehen, im Süden, auf einer der Wiesen zwischen den Elbströmen. Dort in den Marschlanden lag das Dorf, aus dem die Hexe kam.

Der Büttel schnaubte und fluchte, da der Brennbalken in der feuchten, lehmigen Erde keinen rechten Halt fand. Er wies seinen Gehilfen an, unten tiefer zu graben und oben fester einzuschlagen, bis der Pfosten halbwegs gerade stand. Schwer war es auch, die notwendigen acht Klafter Holz aufzutreiben. Sie mussten sie von weitem herankarren, denn Wälder waren rar in dieser Gegend, die meisten Bäume hatten die Menschen schon bis zum Wurzelstock abgeschlagen und als Brennholz verwendet. Die letzten Winter waren lang gewesen, in manchen Jahren schien es gar keinen Frühling mehr zu geben. Nun war es März, noch immer eisig, aber etwas Erwachen lag doch schon in der Luft. Trotz aller Umstände löste das bei den Männern eine unwillkürliche Freude an der Arbeit aus, sie pfiffen leise vor sich hin; absichtslose, spontan entworfene Melodien. Als sie ausreichend armdicke Stämme beisammenhatten, schlugen sie die Äste ab und legten sie beiseite. Sie schleppten Reisig heran, und bei den Bauern verlangten sie nach Stroh. Die gaben es nicht gerne her, nicht einmal, als sie hörten, wofür es sein sollte, denn auch das Stroh war knapp.

Am Morgen der Hinrichtung kamen der Büttel und sein Gehilfe in aller Frühe, um die Arbeit wieder aufzunehmen. Von den Wiesen und Elbarmen dunstete der Nebel aus, am Himmel traf er auf den Rauch, der von den reetgedeckten Bauernhäusern und Katen aufstieg, die sich hinter die Deiche duckten, Schutz suchend, oft vergeblich. Die Flut raste hier durch, wann immer ihr danach war. Die Männer rieben sich die Augen, aber das Bild blieb unscharf. Ab und an hallte der Ruf eines ungewöhnlich frühen Kuckucks über die leeren Felder. Das künde vom Teufel, sagten manche neuerdings. Jetzt sehen die den Teufel schon im Kuckuck, machten sich andere darüber lustig, aber nur heimlich. Wenn einer den Teufel leugnete, war das verdächtig. Denn die Menschen zu überzeugen, dass es ihn gar nicht gibt, das galt ja als des Teufels größte List.

In den Fensternischen der Bauernhäuser und Katen flammten Kerzen und Kienhölzer auf, in den Kesseln köchelte grobe Hafergrütze für die Frühkost, man sah die ersten Menschen aus den Türen treten. Milchmägde schleppten Eimer, Knechte schöpften Wasser aus den Brunnen, Bauern und ihre Gehilfen bückten sich über die Ackerflächen. Auch sie spürten den März im Leib, spürten ihn auch in der kalten Erde, wie ein langes Ausatmen. Sie richteten den Blick auf ihre Parzellen, sie planten, wohin sie dieses Jahr den Kohl setzen würden und wohin die Bohnen. Auf einer der Wiesen unweit ihrer Häuser wuchs ein Scheiterhaufen, dorthin blickten sie nicht.

Der Büttel und sein Helfer mussten die Stämme nun aufstapeln, abwechselnd längs und quer, in Form eines Hufeisens um den Brennbalken herum. Die Zwischenräume füllten sie mit dünnen Ästen, dem Reisig und dem Stroh. Die offene Seite des Hufeisens würden sie mit Holzscheiten schließen, wenn die Hexe an den Pfosten in der Mitte gebunden war. Das Holz sollte ihr von allen Seiten bis zur Hüfte reichen. Aber der Gehilfe hatte das Podest zu niedrig gebaut, der Alte schimpfte mit ihm und ließ es ihn korrigieren. »Die Leute wollen sie ja sehen«, murrte er. Die da sündigen, die strafe im Angesichte aller, auf dass sich auch die Übrigen fürchten. Die Leute rümpften die Nase über seinen Beruf, man traute einem Büttel nicht viel mehr als Handlangerarbeit zu, aber er wusste, was auf der Bildtafel des Hamburger Stadtrechts geschrieben stand, und das war mehr, als die meisten Leute wussten.

Er kniff die Augen zusammen und musterte den Himmel, auf dem dunkle Wolken quollen. Sollte es wirklich noch regnen, müsste er Pech besorgen, um das Holz damit anzustreichen, damit es zündete. »Für sie wäre es ja gut«, sagte der Junge, »wenn das Holz feucht ist, qualmt es mehr, und sie ist recht bald erstickt.« Aber der Niederschlag kam nicht, und das Brandgut blieb trocken.

Am Vormittag hatte sich eine milchige Sonne gegen die Wolken durchgesetzt, die Wiese begann sich zu füllen. Kinder mit dünnem Haar und bleicher Haut kamen als Erste angelaufen, sie schlichen um den Gehilfen herum, der seinen Blasebalg und die Pechfackeln gut im Auge behalten musste. Ab und zu stampfte er mit dem Fuß vor ihnen auf, dann schossen sie kreischend davon. Bald standen auch die ersten Erwachsenen zusammen. Die meisten kamen von hier, einige waren von weiter weg gekommen. Manche waren gelöst, sie meinten schon den Triumph zu spüren, denn endlich wurde die Gemeinde von Hexen gesäubert, der Plan des Teufels durchkreuzt und das Böse ausgelöscht. Andere waren nicht so sicher, ob das hier wirklich der richtige Weg war, aber das sagten sie nicht.

Bald begannen alle, unruhig die Hälse zu recken, traten von einem Bein auf das andere, dicke Klumpen der zähen, bläulich-dunklen Erde blieben an ihren Schuhen hängen, die Fußspuren füllten sich mit Wasser. Ein beißender Wind fuhr in Stößen über die Felder, er zerzauste Schöpfe, blähte die Kleider, allmählich kroch ihnen allen die Kälte in die Knochen. Sie kannten das, sie nahmen es hin, der Wind hier ließ sich nicht aufhalten. Da tauchten hinter der Feldmark endlich die Pferde auf, die den Schinderkarren zogen.

Mit einem Mal herrschte Stille, selbst der Wind gab kurz Ruhe. Alle spähten zu dem Gespann, das sich langsam näherte. Nun konnten sie etwas erkennen. Da schlug ein Erster sich die Hände vors Gesicht, dann der Nächste, ein Aufschrei war zu hören, ein erschrockenes Ächzen, ein erstes Gebet, und dann packte das gleiche Entsetzen einen jeden, der da stand und mit eigenen Augen sah, was dort auf dem Wagen war.

Vor dem Sturm

Auf der Feldmark hinter den Häusern war etwas, eine Gestalt, die sich bewegte, vielleicht auch mehrere, genauer konnte Britta es nicht erkennen. Es war früher Morgen, Ende Oktober, die Landschaft trat gerade erst aus dem Nebel und der Dunkelheit hervor; weite, flache Marschwiesen, vereinzelte Gruppen winterkahler Baumkronen, hier und dort Pappeln, die schmal und hoch wie Säulen herausragten. Seit es Herbst war, stieg der Dunst beinahe jeden Morgen von den Feldern und Flussarmen auf, wie um daran zu erinnern, dass man hier im Niederungsgebiet der Elbe war. Sie stand allein am Rande der Straße und hatte dem Schulbus hinterhergesehen, in den ihre Kinder gerade gestiegen waren. Sie hatte gewunken, bis der Bus nicht mehr zu sehen war, auch wenn sie wusste, dass die beiden sich nicht mal nach ihr umgedreht hatten. Vor mehr als drei Monaten waren sie nach Ochsenwerder gezogen, Mascha und Ben machten noch immer bei jeder Gelegenheit deutlich, dass es für sie das Ende der Welt bedeutete. »Wir werden uns bald an alles gewöhnen«, beschwor Britta die beiden ständig. Beim letzten Mal hatte Mascha genervt die Augen verdreht. »Ja klar, Mama. Glaubst du dir das eigentlich selbst?«, hatte sie gesagt und war mit wehenden Haaren davongestampft. Britta hatte in dem Moment nicht gewusst, was sie mehr vor den Kopf stieß: der Ton, den die 13-Jährige neuerdings immer öfter anschlug. Oder dass sie sich von ihr durchschaut fühlte.

Philipp war der Einzige, der hier aufzublühen schien. Am Wochenende, manchmal schon an Tagen, wenn er früher von der Arbeit kam, schlüpfte er in seine Arbeitshose mit Werkzeuggürtel, trimmte den Rasen, kärcherte die Pflastersteine, reinigte die Regenrinnen. Manchmal hielt er inne, stemmte die Hände in die Seiten, blickte über Haus und Garten. Er sah dann so zufrieden aus wie lange nicht mehr.

Der Bus glitt in den Nebel, nur die Rücklichter waren noch zu sehen, zwei rot glühende Punkte, und auf der Höhe, auf der sie aus ihrem Blick verschwanden, bemerkte Britta die Regung auf dem Feld. Dunkle, stakende Schatten, nah am Boden und noch tief im milchigen Dunst. Sie zögerte kurz, dann zog sie ihren Mantel fester und folgte der Straße, die aus der Siedlung herausführte. Sie wollte jetzt wissen, was dort war. Die Straße war eigentlich ein Deich, oben asphaltiert, so war das fast bei allen Wegen hier, sie lagen auf den Deichkronen und ähnelten Bahndämmen, weshalb man oft das Gefühl hatte, wie aus einem Zug heraus auf die Landschaft und die Häuser herabzuschauen. Von manchen ragten gerade der First und zwei Fenster über den Deich, wie Stirn und Augen, als wollten sie schauen, was dahinter war oder wer dort ging.

Eine Frau, Mitte vierzig, halblanges dunkles Haar, eigentlich glatt, von der Feuchtigkeit hier neuerdings ständig lockig, fröstelnd, angespanntes Gesicht, darauf gucken sie jetzt, dachte Britta. Ohne offensichtlichen Grund herumzulaufen, reichte hier schon, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die meisten nahmen das Auto, in seltenen Fällen das Fahrrad, und wenn mal jemand zu Fuß unterwegs war, dann weil er einen Hund hatte. Sie war froh, als sie die letzten Häuser hinter sich gelassen hatte und das Gefühl, beobachtet zu werden, nachließ. Links und rechts lagen jetzt nur noch Felder, die meisten waren frisch umbrochen, das dunkle Innere nach außen gedreht, wie aufgeschürft. Es roch nach Erde und feuchtem Laub. Je näher sie dem Feld mit den Gestalten kam, desto deutlicher zeichneten sie sich ab, groß und grau, dicht aneinandergedrängt. Der Dunst wurde klarer, das Bild schärfer. Kraniche. Dutzende, langsam und schreitend bewegten sie sich über den Boden, wie geisterhafte Wesen, kein Ruf, kein Schrei war zu hören, sie waren vollkommen still. Einzelne hatte sie hier schon gesehen, auf den Marschwiesen oder den Elbufern, bewegungslos lauernd, wie Statuen. Aber jetzt hier so viele, wie eine Versammlung. Dann dämmerte es ihr, es musste ein Zug sein, auf dem Weg in den Süden, der hier eine Rast machte. Sie blieb in einiger Entfernung stehen und wagte kaum zu atmen. Einer der Vögel sah sie jetzt direkt an, streng, beinahe böse, aus tiefgelben Augen und nur einen Moment lang. Dann warf er den Kopf nach hinten, streckte den Hals, machte sich groß und stieß einen langen, kehligen Laut aus, der wie ein Schrei klang, so laut, dass sie zusammenfuhr. Sofort ging der gleiche Schrei von Kehle zu Kehle, dann ein Ruck, noch einer, bis alle Vögel sich erhoben hatten und in den Himmel stießen. Eine Weile hingen die Rufe und die Flügelschläge in der Luft. Dann war der letzte Laut verklungen, und mit einem Mal war es wieder so still, dass ihr alles wie eine Täuschung vorkam. Sie stand sinnlos und wie verloren da, und weil sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte, lief sie weiter, immer tiefer in die Landschaft hinein. Wenn sie später daran zurückdachte, kam es ihr so vor, als hätte etwas sie dort hineingezogen.

Mehr als drei Monate waren sie hier und hatten Ochsenwerder und die Gegend drum herum noch immer nicht richtig erkundet. Philipp war an den Wochenenden nicht vom Haus wegzubekommen, die Kinder konnte sie erst recht nicht zu einem Spaziergang überreden, vor allem seit es kühler war, der Wind einem hier von jeder Seite um die Ohren pfiff oder Regen ins Gesicht schleuderte.

Wie anders alles ausgesehen hatte, als sie das erste Mal zur Besichtigung hier waren. Es war Sommer gewesen, und das Land hatte vor Fülle gestrotzt. »Willkommen in den Vier- und Marschlanden, dem Gemüsegarten Hamburgs«, hatte die Maklerin damals gesagt. Ohne einen Funken Enthusiasmus. Sie hatte es heruntergerattert wie die Daten zur Ausstattung und zum Energieausweis. Man musste Kaufinteressenten nichts andrehen oder schönreden, die Leute nahmen alles, was auf den Markt kam, egal welcher Zustand, egal welcher Preis. Nur Philipp blieb unbeeindruckt und wählerisch. Außer bei diesem Haus. »Wir nehmen es!«, hatte er gerufen, da waren sie noch nicht einmal im oberen Stockwerk angekommen.

Perplex hatte Britta ihm die Hand auf den Arm gelegt. »Können wir da vielleicht noch mal drüber reden?« Aber er eilte schon weiter. »Das ist es, Britta! Das ist es!«, hallte seine Stimme durch die leeren Räume. So begeistert hatte sie ihn schon lange nicht mehr erlebt. Und auf einmal wurde ihr klar, dass sie jetzt vielleicht am Ziel waren. Sie suchten schon so lange, dass es ein Ritual geworden war: Anzeigen durchforsten, Besichtigungstermine ausmachen, alle Fakten checken, eine Abfuhr kassieren oder selbst lieber die Finger davon lassen. Dann wieder von vorn anfangen, dem Traum nachjagen: vom Haus mit Garten, wo eine Schaukel für die Kinder hing; von etwas, das einem ganz alleine gehörte. Es würde dieses Haus werden, hatte sie auf einmal geahnt, und statt Freude spürte sie einen Stein auf der Brust.

»Ebenerdige Dusche, fugenlos verfliest!«, Philipp hatte offensichtlich das Bad entdeckt. »Es ist perfekt, Britta! Komm doch mal, das musst du sehen!« Sie ging seiner Stimme nach, musterte die kahlen weißen Wände, den offenen Grundriss. Ihr kam alles zu groß vor, zu kalt, zu leer. Aber gut, das war es ja auch. Wenn erst einmal die Sachen drin wären. Viel Platz hatten sie sich ja gewünscht, für jedes Kind ein eigenes Zimmer. Hier gab es sogar noch ein Gäste- und Arbeitszimmer. Wer träumte nicht davon? Und dann das Licht! Es fiel durch riesige Scheiben von allen Seiten herein. Sie schaute in den Garten. Eine mächtige Rotbuche voll dunklem Laub stand dort. Eine Schaukel würde die tragen. Aber eigentlich waren die Kinder schon zu groß dafür. Sie hielt inne. Etwas war seltsam an diesem Baum. Es war der Stamm. Der Baum schien aus vielen einzelnen Stämmen aus dem Boden zu wachsen.

»Stockausschlag.« Sie fuhr herum. Es war die Maklerin. Britta schaute sie irritiert an. »Eine alte Methode der Brennholzgewinnung. Holz war hier immer rar. Man schlug den Haupttrieb ab, neue wuchsen heraus, bis auch die wieder abgeschlagen wurden und so weiter. Solchen alten Baumbestand hat man selten bei neuen Häusern.« Britta nickte beeindruckt, während die Maklerin sie weiterhin ungerührt musterte. Sie würden den Zuschlag vermutlich sowieso nicht bekommen, die Frau schien keine großen Sympathien für sie zu haben, und draußen warteten schon die Nächsten.

»Falls Sie noch an die Elbe wollen: immer der Nase nach. Ist nur ein Katzensprung«, hatte die Maklerin am Ende des Termins gesagt und vom Haus nach links gedeutet. Aber Philipp hatte immer noch Fragen, es nahm kein Ende. Nachdem er sich losgerissen hatte, gingen sie ein Stück, um sich umzusehen. Britta ließ den Blick schweifen, und ob sie wollte oder nicht, ihre Skepsis löste sich auf. Auf den Feldern, die hinter den Häusern lagen, streckten sich lange Reihen von Gemüse, Kräutern und Blumen; Primeln, Bellis, Fleißige Lieschen. Dächer von unzähligen Gewächshäusern blitzten in der Sonne. Und dann der Fluss. Das Wasser leuchtete tiefblau, am Ufer kreischten planschende Kinder. Hohes Schilf stand an den Rändern, Kiebitze und Sumpfhühner quakten darin. Philipp und sie staunten und konnten es nicht fassen: das alles nur eine halbe Stunde Autofahrt vom Hamburger Zentrum entfernt. Beim Haus war sie sich noch immer nicht so sicher wie Philipp, aber in der Landschaft spürte sie etwas. Schön war sie, aber das war es nicht allein, da war noch etwas anderes.

Und jetzt war alles im Schwinden begriffen. Ihr war, als wäre sie auf etwas hereingefallen, einen Taschenspielertrick der Natur, die ihr jetzt grinsend präsentierte, wie es hier wirklich war: die Felder leer und dunkel, die meisten Lebewesen irgendwo verborgen, Zugvögel davongeflogen, das Reet trocken, fahl und totenstill. In den Bäumen hielten sich die letzten zittrigen Blätter, aber bald würde der Wind sie auch noch herunterzerren, und alles hier würde aufs Skelett entblößt sein. Ihr machte das eine seltsame Angst. Als könnte etwas zum Vorschein kommen, was sie gar nicht sehen wollte. Trotzdem lief sie weiter, bog auf einen Weg ab, den sie noch nicht kannte. Ein paar verstreute Häuser rechts und links vom Deich, verwelkende Gärten, das Landhaus Vogt warb auf einer verblassten Tafel für den Schnitzeltag, sah aber verlassen aus. Sie kam an vielen gelben Warnschildern vorbei, auf denen die Worte Privat oder Durchgang verboten prangten. Sie standen an fast jeder Auffahrt, vor beinahe jedem abzweigenden Feldweg oder Trampelpfad. Anders als die Landschaft hatten die Menschen hier offensichtlich sehr wohl etwas zu verbergen.

Ein Auto schoss um die Kurve, sie hatte es gar nicht kommen hören. Der Fahrer bemerkte sie, wich im letzten Moment aus und fuhr nur haarscharf an der Fassade eines der Häuser vorbei. Viel brauchte es dafür nicht, die meisten standen direkt hinter dem asphaltierten Deich, manche obendrauf, als wären sie aus ihm herausgewachsen. Reihendörfer nannte man die Ortschaften hier, weil sie sich entlang der Deiche streckten. Die meisten hatten keinen Kern oder Mittelpunkt. Bauernhäuser standen neben Siedlungshäusern und alten, oft bis zur Unkenntlichkeit sanierten Katen. An manchen Stellen ballten die Häuser sich, dann kam oft wieder lange nichts.

Neu dazugekommen waren ein paar Häuser von der Art, wie Philipp und sie nun eins hatten: kubischer Baukörper, glatt verputzt, zum Garten hin großzügige Fensterfassaden, Staffelgeschoss, Flachdach. Sie ragten wie Fremdkörper aus der Landschaft. Vor allem im Kontrast zu den alten Bauernhäusern, die hier und da standen, manche hatten es fast unversehrt durch die Jahrhunderte geschafft. Die meisten waren ausladend und lang, mit Ornamenten in den Backsteinfassaden und Reet, das tief herunterragte, grau und organisch; sie fügten sich ein, wie etwas, das hier schon immer gewachsen war. Hufnerhäuser nannte man sie, hatte sie gelesen. Weil das Land hier einst aufgeteilt worden war wie Blechkuchen, und die einzelnen Stücke nannte man Hufe. An diesen Häusern ging sie immer etwas langsamer vorbei, versuchte zu schauen, ohne zu starren. Aber am liebsten wäre sie stehen geblieben, hätte die Hand auf den narbigen blassroten Backstein gelegt, hätte Fragen gestellt: Was weißt du? Was alles hast du schon gesehen? Wen hast du beschützt? Und wovor?

So eines, das wäre ihr Traum gewesen. Renovieren, aber so, dass der ursprüngliche Charakter erkennbar geblieben wäre. Sie mochte Altes, die Sachen mit Macken, Rissen oder geklebten Stellen, die mit den Zeugnissen einer Rettung. Wo andere Schrott sahen, sah sie Schönheit und Möglichkeiten. Sie spürte die Geschichten dieser Dinge. Provenienz, hatte sie mal aufgeschnappt, war etwas, das zwischen den Dachsparren hing, unsichtbar und trotzdem anwesend. Sie hatte Philipp immer mal wieder Anzeigen vor die Nase gehalten oder weitergeleitet: Reetdach, Sprossenfenster, Renovierungsstau. »Du mit deinen modrigen Scheunen«, hatte er jedes Mal abgewunken. Er nahm es stöhnend hin, wenn sie Flohmarktfunde anschleppte, verschrammte Kommoden, altmodische Keramikbecher und Vasen – und wie sie über deren Ursprung sinnierte. Er hatte es lieber klar und funktional. Besuchern verkaufte er ihren gemeinsamen Einrichtungsmix in der Altbauwohnung als eklektisch. Aber bei einem alten Haus winkte er ab. Unberechenbar und unendlich, mit so was hätte man bloß Ärger. Sie fand das, was sie jetzt hatten, nicht weniger unkalkulierbar. Trotz Eigenanteils hatten sie eine enorme Summe an Schulden aufnehmen müssen. Sie fand es erdrückend und konnte viele Nächte nicht gut schlafen deswegen. »Komm, wir bleiben hier wohnen, und von dem gesparten Geld lassen wir es uns gut gehen«, hatte sie halb im Scherz am Abend vor dem endgültigen Notartermin zu ihm gesagt. Aber er rechnete ihr ein ums andere Mal vor, warum sich ein Hauskauf selbst bei diesen Preisen noch rechnen würde, vor allem im Hinblick aufs Alter. Damit hatte er sie. Wenn sie nach zwölf Jahren Teilzeit an ihre Rentenbescheide dachte, wurde ihr jedes Mal ganz flau.

Vor ihr lag jetzt die Gose Elbe in ihrem Bett, still und leblos. Kaum zu glauben, dass es der gleiche Fluss war wie im Sommer. Wenn der Himmel so trüb war wie jetzt, war der Fluss es auch, er sah schlammfarben und traurig aus. Vielleicht dachte sie das aber nur, weil sie erfahren hatte, was mit ihm geschehen war. Einst war er einer der Ströme der Ur-Elbe gewesen, aber man hatte ihn schon vor Ewigkeiten durch einen Damm abgetrennt, um ihm den Anschluss an die Strömung und die Gezeiten zu nehmen. So ging man hier mit wilden Dingen um, sie konnten sonst schnell gefährlich werden. Das ganze Gebiet war gezähmt, planmäßig kultiviert, kontrolliert und an die Kandare genommen. Sobald man die Häuser hinter sich ließ, sah es überall ähnlich aus, parzellierte Felder, schnurgerade Straßen, platte Marschwiesen, begradigte Flussufer.

An einer Weggabelung blieb Britta stehen und blickte sich verwundert um. Plötzlich wusste sie nicht mehr genau, wo sie war. Verlaufen. Hier, in diesem übersichtlichen, flachen Land, sie musste fast lachen. Sie drehte sich um die eigene Achse, suchte nach etwas, das ihr bekannt vorkam, fand aber nichts.

Da entdeckte sie in einiger Entfernung das Dach einer kleinen Kate. Der Weg dorthin lag vor ihr wie ein Pfeil in der Landschaft. Sie entschied sich, ihn zu nehmen. Bald kamen Gartenflächen in Sicht, die zu der Kate gehören mussten. Auf manchen standen noch verdorrte Pflanzenstängel, riesige Blätter hingen herab, schwarz und ledrig, wie Flügel von Fledermäusen. Wie alle Felder hier waren auch diese von Wassergräben durchzogen, sie hatte irgendwo gelesen, dass sie fast alle miteinander verbunden waren, wie ein Netz oder ein Organismus. Manche Gräben waren etwas breiter und gut zu sehen, andere erkannte man nur, weil Schilfspitzen in langen Reihen herausschauten. Hier und da standen Kopfweiden am Wegrand beieinander, oft bis auf den buckligen Stamm zurückgeschnitten. Wenn sie ihre Zweige noch hatten, sahen sie aus wie Menschen, die ihre Arme hoben.

Als Britta dem alten Haus näher kam, fiel ihr auf, dass etwas anders war als sonst. Kein Wind. Das war außergewöhnlich. Irgendwann im September war er aufgekommen, meistens fiel er aus allen Richtungen ein, fegte ungehindert über die leeren Felder, zerrte und schubste, zog an Kleidern und zwiebelte in den Ohren. Aber heute war es ungewohnt still. Auch der Himmel war seltsam, bemerkte sie jetzt, Wolke in Wolke, jede grau, aber manche leuchtete grellgelb am Rand, beinahe grün. So einen Himmel hatte sie noch nie gesehen. Es war ein Himmel, der einem sagte, dass man jetzt lieber schnell nach Hause sollte. Nur wusste sie gerade nicht, wo ihr Zuhause war.

Jetzt hatte sie die Kate erreicht. An der Wetterseite war das Reet grün vor Moos, der vordere Giebel war verwittert, die Fenster saßen auf unterschiedlicher Höhe, alles war krumm und schief. In den Giebelbalken war eine lange Inschrift geschnitzt, die sie vom Weg aus nicht entziffern konnte, so sehr sie auch den Hals streckte. Im Garten standen Obstbäume, die uralt sein mussten. Die knorpeligen schwarzen Zweige ragten seltsam verrenkt auf, sie waren mit schuppigen grünen Flechten überwuchert. Das Haus war dunkel und wirkte unbewohnt. Sie tippte darauf, dass es leer stand, bald würde es sicher jemand kaufen und sanieren; Glückspilz, dachte sie. Da bemerkte sie, dass aus dem Schornstein Rauch aufstieg. Sie war schon am Haus vorbei, als sie doch noch einen Blick über die Schulter warf. Sie erschrak kurz, weil etwas am Haus entlanghuschte. Dann sah sie aber noch rechtzeitig, dass es bloß eine große Katze war, die um die Ecke verschwand.

Als Britta wieder nach vorne sah, erkannte sie am Horizont erleichtert die Kirchturmspitze von Ochsenwerder. Von dort wusste sie, wie sie wieder zurückfinden würde, mit Glück, bevor das Unwetter losging. Sie sah auf die Uhr, heute hatte sie frei und sich fest vorgenommen, endlich das restliche Umzugschaos zu lichten. Im Haus standen noch überall Kartons herum, manche aufgerissen und durchwühlt, weil jemand irgendwas nicht finden konnte und sie fluchend durchsuchte. Sie wusste nicht, was es war, das sie vom Auspacken abhielt. Irgendwas kam eben immer dazwischen.

Vielleicht lag es daran, dass das Packen schon so eine Qual gewesen war. Nicht wegen der Arbeit an sich, sondern wegen dem, was dabei hochgekommen war. Sie hatte die Gelegenheit nutzen wollen, um richtig auszumisten. Sie hatte sich mit Kisten und Müllsäcken eingedeckt. Voller Elan hatte sie angefangen und stand dann plötzlich ratlos vor zu klein gewordenen Jeans, die wohl nie wieder passen würden. Vor CDs, die sie geliebt, aber ewig nicht gehört hatte. Da waren die winzigen Babysachen der Kinder. Die Vorstellung, sie wegzutun, trieb ihr Tränen in die Augen. Da waren stapelweise ihre alten Visitenkarten:

Dr. Britta Stoever

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Institut für Geographie, Universität Hamburg

Da war der längst ungültige Zutrittsausweis zum Geomatikum. Da waren vier Regalmeter Aktenordner mit Material, das sie für ihre Dissertation gesammelt hatte: Über die Auswirkungen anthropogener Landschaftsveränderungen auf das Mikroklima degradierter Niedermoore am Beispiel der Region Schneverdingen. Staub lag darauf. Was sollte sie noch damit?

Ihr war gar nicht klar gewesen, wie viel von ihr schon unnütz geworden war. Je mehr sie auseinandernahm, entleerte, beiseiterückte, desto mehr Staub rieselte herab, wirbelte herum. Als sie das Nachtschränkchen anhob, rannte eine große schwarze Spinne los und verkroch sich unter der Fußleiste. Sie war aufgesprungen und hatte mitten im Umzugschaos angefangen, wie manisch sauber zu machen, den Dreck wegzusaugen, alles abzuwischen. Es war wie eine letzte Berührung, es war ein Abschiednehmen, bald würde nicht einmal mehr diese Wohnung zu ihrem Leben gehören. Es tat weh.

Irgendwann war Philipp nach Hause gekommen, hatte sie in diesem Zustand gefunden, schluchzend, scheuernd, wie in Panik. Erschrocken hatte er sie in den Arm genommen. »Was ist denn los?«

»Ich kann einfach nicht glauben, dass unser Leben hier bald nur noch eine Erinnerung ist«, versuchte sie, ihm zu erklären. »Weißt du noch, wie du Mascha im Maxi Cosi reingetragen hast und später dann Ben? Da drüben hat er seine ersten Schritte gemacht.« Ihr war, als würden sie etwas von sich zurücklassen. Und dann war da noch etwas, von dem ihr flau war, wie von einer Vorahnung. Aber das sagte sie ihm lieber nicht.

»Wir werden neue Erinnerungen sammeln«, versuchte er, sie zu trösten. »In einem riesigen Haus mit riesig viel Platz dafür. Und wir sind doch noch immer wir, nur woanders.«

Sie hatte es versucht, sie hatte ein paar Bücherregale einsortiert, Kleidung in die Schränke geräumt. Sie hatte das String-Regal aufgehängt und die gerahmten Bilder, sie zu zweit, zu dritt, zu viert. Urlaub auf Malta, Mascha mit Zahnlücke, Ben auf dem Laufrad. Sie hatte die alte Kommode aus Eichenholz an die Wand gerückt, ihre liebsten Keramikteile einsortiert, aber es passte alles nicht. In der Altbauwohnung unter dem Stuck hatte es gut ausgesehen, hier wirkte das meiste deplatziert; als ob ihr altes Leben in dieses einfach nicht hineinpassen wollte.

»Willst du hier denn gar nicht ankommen?«, hatte ihre Freundin Judith neulich entsetzt gefragt, als sie zum ersten Mal zu Besuch war. Britta zählte eine Reihe von Ausreden auf, an so einem Umzug hing so viel mehr, als nur die Kisten auszupacken. Heute würde sie ja endlich loslegen.

Aufgebrachte, spitze Schreie rissen sie aus den Gedanken. Unweit vom Straßenrand stritten ein paar Krähen um etwas. Sie flogen auf, stürzten sich wütend wieder hinunter, den spitzen Schnabel voran. Sie sah lieber schnell weg, richtete den Blick auf die Häuser, denen sie jetzt näher kam. Eine Neubausiedlung, rot verklinkerte Reihenhäuser, graue Walmdächer, quadratische Gartenparzellen, ein Straßenschild. Sie war hier bisher immer nur mit dem Auto vorbeigefahren, vermutlich war ihr das Schild deshalb nie wirklich aufgefallen, aber jetzt sprang ihr der Name direkt ins Auge.

Abelke-Bleken-Ring

Das sagte ihr nichts. Aber ihr Kopf wiederholte den Namen, wie etwas, das sie sich einprägen sollte. »Abelke«, sprach sie leise für sich nach. Es klang so ungewöhnlich und schön. Sie hätte gerne ein Gesicht zu diesem Namen gesehen. Sie machte sich einen Knoten in die Handykette, zu Hause würde sie es googeln. An einem Fenster erschien der Kopf eines blonden Mädchens, lange Zöpfe rechts und links. Britta lächelte und wollte den Arm heben, um ihr zu winken, dann kam es ihr albern vor, und die Kleine schaute ohnehin unverwandt geradeaus, als würde sie durch sie hindurchsehen. Britta ging schneller, zum Haus war es noch ein ganzes Stück, und der Himmel wurde nicht freundlicher.

Sie schloss die Tür auf. Chemischer Geruch schlug ihr entgegen, das Gemisch neu verbauter Materialien. Nach der langen Zeit an der frischen Luft nahm sie ihn besonders wahr. Vielleicht würde es hier vertrauter werden, wenn das Haus irgendwann endlich nach Zuhause roch. Sie schaltete schnell das Radio an, bloß keine Stille. Seit sie hier lebten, musste immer irgendwas an sein, wenn sie allein war.

Sie sah sich um. Wie an jedem Morgen wartete das Chaos vom Aufbruch auf sie. Der vollgekrümelte Frühstückstisch, Philipps Kaffeetassen. Er trank immer zwei Espresso, bevor er das Haus verließ. Für jeden nahm er eine neue Tasse und ließ sie an unterschiedlichen Plätzen stehen. Der Flur war voll vom getrockneten Matsch und Sand, der jeden Morgen aus den Schuhen der Kinder fiel. Sie räumte das Geschirr weg, wischte die Flächen ab, saugte grob durch. Sie stellte eine Waschmaschine an und checkte den Kühlschrank. Darin herrschte Leere. Sie musste später auf jeden Fall noch einkaufen fahren. Sie sah zu den Kartons, erinnerte sich an ihr Vorhaben, redete sich Entschlossenheit ein: einfach einen schnappen und ausräumen, wenigstens einen. Dann fiel ihr Blick auf das Handy. Der Knoten. Sie ließ die Kisten stehen und schaltete ihren Laptop ein.

Abelke Bleken. 9200 Ergebnisse in 0,52 Sekunden. Die ersten waren Meldungen der hiesigen Regionalnachrichten und noch gar nicht lange her.

Hamburger Abendblatt: Straßenname erinnert an tragisches Frauenschicksal

Bergedorfer Zeitung: Abelke ist wieder zu Hause

NDR: Rehabilitierung für eine Hexe?

Hexe? Britta fühlte einen seltsamen Aufruhr. Sie rief jetzt den Wikipedia-Eintrag auf, überflog die knappen Absätze. Bei den Quellen war ein Link, der auf eine Hamburger Chronik verwies. Sie klickte auch den an, er führte zu einer Sage über Abelke Bleken, mehrere Seiten lang, in altertümlicher Sprache verfasst. Sie las den ersten Absatz:

In ganz Ochsenwärder gab’s um 1530 kein schöneres Mädchen als Abelke Bleken, des reichen Bauern einziges Kind. Wer ihr rosig Antlitz sah, dem wurde auch mitten im Winter ganz frühlingslustig zumute. Sie war ihrer Eltern Freude und Glück, jedermann hatte sie lieb, die jungen Burschen mochten nur mit ihr zum Tanz gehen. Freien aber wollte sie nicht. – Darüber vergingen Jahre. Die Eltern waren gestorben, Abelke hatte das Gehöfte geerbt und waltete darin wie eine verständige Bäuerin …

Sie las hastig bis zum Ende, danach auch weitere Einträge, die sie auf die Schnelle finden konnte, manches las sie quer, um voranzukommen. Schließlich klappte sie den Laptop zu, ließ sich gegen die Stuhllehne fallen und starrte aus dem Fenster. Bilder stürzten auf sie ein, von Verfolgung und Folter, vom Verleumden und Verbrennen, aufgeschnappt in Büchern, Filmen, Dokumentationen, die sie immer schnell weggeschaltet hatte, weil es sie krank machte, die bloße Vorstellung davon. Aber jetzt konnte sie es nicht wegschieben, auf einmal war alles so eigenartig nah. Sie merkte, dass der Wind draußen wieder Fahrt aufgenommen hatte. Zu hören war nichts, sie sah es daran, dass die Rotbuche vor dem Fenster sich wie wild schüttelte. Philipps Triumph: Effizienzhaus mit Pluspaket, Dreifachglasisolierung, Wärmedämmverbundsystem. »Hier zieht nichts«, sagte er gerne mal stolz. Dieses Haus brachte Sachen zum Schweigen, so kam es ihr vor.

In dem Moment knallte es. Die Haustür. Britta schrie vor Schreck kurz auf. »Sorry, Mama. Der blöde Wind!«, hörte sie Mascha aus dem Flur rufen. Völlig irritiert schaute sie auf die Uhr. Tatsächlich, die Kinder hatten schon Schulschluss, ihr war überhaupt nicht bewusst, dass es schon so spät war. Es kam ihr vor, als wäre ein Stück vom Tag einfach verschwunden. Sie eilte in die Küche, um etwas zu essen zu machen mit dem, was noch da war, denn das Einkaufen hatte sie natürlich vergessen. Sie warf schnell ein paar Sachen zusammen. Während sie darin rührte, fiel ihr eine Strophe aus einem alten Kinderreim ein.

Fröschebein und Krebs und Fisch, hurtig, Kinder, kommt zu Tisch.

»Iiih, Mama, das schmeckt total eklig«, klagte Mascha. Ben schob seinen Teller auch weg.

Britta atmete in den unteren Brustkorb, tief ein, kurz halten, langsam aus. Das hatte sie sich in Essenssituationen so angewöhnt. Die Kommentare wären nicht anders ausgefallen, wenn sie besser vorbereitet gewesen wäre. Sie hasste Kochen. Ihr selbst reichte es, irgendwas herunterzuschlingen, und man war satt. Seit sie eine Familie hatte, war das nicht genug. Seitdem musste sie richtig kochen. Meistens hielt sie sich streng an Rezepte aus Kochbüchern, die sie extra angeschafft hatte, weil es sonst nichts wurde. Für Mascha und Ben suchte sie außerdem oft Gerichte im Internet raus, die als kindersicher galten. Einer von ihnen rümpfte meistens trotzdem die Nase, meckerte oder pulte Sachen heraus. Sie atmete dann tief, suchte später nach neuen Rezepten, nahm sich vor, strenger bei den Süßigkeiten zu sein, gab regelmäßig auf. So wie jetzt. »Können wir was zu naschen?«, quengelte Ben. Mascha stimmte mit ein. War das Make-up in ihrem Gesicht, fragte Britta sich irritiert, aber mit den Gedanken gleichzeitig woanders, irgendwo auf dem Hof einer Frau, vor langer, langer Zeit. Sie gab den beiden etwas, dann verschwanden sie in ihre Zimmer. »Später machen wir aber noch zusammen Hausaufgaben, okay?«, rief sie ihnen hinterher und setzte sich noch mal an den Rechner.

Als Philipp kam, war es noch gar nicht so spät, aber draußen trotzdem schon schwarz wie die Nacht. Die Dunkelheit kam hier so plötzlich, als hätte jemand einen Sack über das Haus gestülpt. Sie wärmte ihm schnell das Essen auf, es war dadurch nicht besser geworden.

»Ich mach mir ein Brot«, sagte er, ging zum Kühlschrank und sah ihn lange durch. »Sag mal, haben wir keinen Felsenkeller mehr?« Philipp liebte diesen österreichischen Rohmilchkäse, den es nur an der Theke gab und auch nicht an jeder. Sie hasste, wie er roch, brachte ihn Philipp aber trotzdem immer mit.

»Oh, sorry, ich hab es heute gar nicht mehr zum Einkaufen geschafft«, sagte sie. Er nahm wortlos das restliche Stück Gouda, das er noch gefunden hatte.

Sie setzte sich zu ihm an den Tisch. »Stell dir vor, ich habe heute zufällig herausgefunden, dass hier in der Gegend eine Hexe gelebt hat.«

»Ah ja?«, sagte er und schaute kurz zu ihr auf. Dann klappte er seine Brote zusammen und stand vom Tisch auf. »Du, das klingt spannend, aber ich bin echt erledigt, den ganzen Tag nur Konferenzen. Ich brauch mal ’ne Pause, wir unterhalten uns später, okay?« Er nahm seinen Teller und trug ihn in den Wohnbereich rüber. Sie sah ihm nach, wie er sich ohne ein weiteres Wort abgewandt hatte, sich auf das Sofa fallen ließ, sich noch mal aufsetzte, um sich nach der Fernbedienung zu strecken. Sie wartete stumm, ob er sich vielleicht noch einmal nach ihr umdrehen oder zu ihr hinüberblicken würde. Aber nein, da kam nichts mehr. So war das jetzt öfter. Vielleicht kam es ihr aber auch nur so vor, weil sie hier manchmal den ganzen Tag mit niemandem außer den Kindern sprach und es herbeisehnte, dass er endlich nach Hause kam, damit sie sich mit einem anderen Erwachsenen unterhalten konnte.

Sie versuchte, die Enttäuschung zu verdrängen. Er war erledigt von der Arbeit, das musste man verstehen. Sie räumte das Geschirr in den Spüler, schrieb »Felsenkeller!« auf einen Abreißzettel und klebte ihn an die Kühlschranktür. Dann bereitete sie den Tisch für den nächsten Morgen vor. Die Stimme des Nachrichtensprechers drang zu ihr herüber. Mit Herbststürmen sei zu rechnen, hörte sie, wir sehen uns morgen wieder, an Allerheiligen. Sie wischte noch alle Flächen sauber. Dann stellte sie sich an das Fenster, das zum Deich gerichtet war. Irgendwo in diesem vollkommen schwarzen Himmel tobte sich der Wind gerade heftig aus. Plötzlich klatschte eine Böe einen Schwall Regen gegen das Fenster, als hätte sie auf sie gezielt. Erschrocken wich Britta einen Schritt zurück und verschränkte die Arme. »Ich glaube, der Sturm wird heftiger als gedacht«, sagte sie. Vermutlich zu leise, denn Philipp hörte sie gar nicht, sondern starrte nur auf den Fernseher. Sie sah weiter angestrengt in die Dunkelheit, als wäre darin etwas, das sie erkennen würde, wenn sie nur lang genug hineinschaute. Aber alles, was sie sehen konnte, war ein Zerrbild von sich selbst.

Allerheiligen

Abelke Bleken stieg auf den Deich, um den Himmel zu betrachten, der ihr nicht gefiel. Noch am frühen Morgen hatte der Nordwestwind schwere, dunkle Wolken vor sich hergejagt, aber nun war alles seltsam still, die Wolken waren stehen geblieben, rührten sich nicht mehr, der ganze Himmel dunkel, nur weit hinten am Horizont ein grelles Leuchten in Gelb und Grün. Der Fluss lag in seinem Graben, reglos und schlammfarben, wie man ihn jetzt im Oktober kaum anders sah. So stand Abelke da, den Blick auf den Himmel und das Land gerichtet.

Hinter ihr lag der Hof. Ein Hufnerhaus, lang und ausladend, am First zwei geschnitzte Pferdeköpfe, die einander ansahen. Das Reet am Dach war ohne Fehler, die Fassade aus blassrotem Backstein wurde von Eichenfachwerk getragen, so hell und gerade, dass es eine Zierde war. Prächtige Gänse und Hühner wanderten auf dem Hofplatz umher, Richtung Süden streckten sich Felder in geraden Bahnen. Das Haus betrat man durch eine hübsch gestrichene Tür und stand in einer lehmgestampften Diele, die weit und hoch wie eine Halle war. Zur linken Seite lag der Wohnbereich, zur rechten Seite ging es in den Stallteil, wo die Kühe und Pferde standen, allesamt gut gepflegt und gesund. In der Mitte der Diele befand sich das Flett, die gemauerte Feuerstelle. Im Rauchfang darüber hingen Speckseiten und Würste, von der Hille, dem Dachboden, duftete es nach frischem Stroh und aus der Vorratskammer nach Backobst und gedörrten Äpfeln. Wo man hinsah, herrschte Ordnung, alles stand an seinem Ort und war sauber. Der Hof war einer der prächtigsten in der Gegend. Viel zu groß für eine Frau allein, sagten die Leute, die gerne tratschten, vor allem über Abelke. Aber im Griff hat sie den Hof, meinten die einen, wenn sie die geraden Flächen sahen, auf denen es nicht einen Maulwurfshügel gab. Wer weiß, wer ihr heimlich dabei helfe, meinten die anderen. Schön sei sie, sagten viele. Aber hochnäsig, das sagten sie auch. Und noch sehr viel mehr. Denn wie Abelke lebte sonst keine hier, eine Bäuerin allein auf einem Hof, der so gut ging. Die einen Mann liebte, der nicht von hier war, und alle anderen verschmäht hatte.

Hinter dem Haus streckte sich Abelkes Land bis zum Landscheidegraben, jetzt, kurz vor dem Winter, war es abgeerntet und kahl. Links daneben lag das Grundstück von Henneke Schwormstedt, der war ihr direkter Nachbar. Als er sie auf dem Deich stehen sah, kam er auch heran und schaute auch in den Himmel. »Ich denke, das Schlimmste haben wir hinter uns.« Seit Tagen hatte es gestürmt, in allen Gräben und Flussläufen stand das Wasser hoch. In Billwarder und Neuen Gamme waren angeblich Deiche gebrochen. Heute gab der Wind das erste Mal seit Tagen Ruhe, und überall herrschte die Erleichterung, einem größeren Unglück davongekommen zu sein. Abelke spürte davon nichts. »Ich glaube, das Schlimmste kommt erst noch«, sagte sie und sah den Nachbarn ernst an, was sie gut konnte, mit ihrem scharfen, wachen Blick aus ihren großen dunklen Augen. Der blickte sich um, in alle Richtungen, und kratzte sich gleichmütig im Bart, bis Hautschuppen von einer Flechte herabrieselten. Noch einer, der auf seinem Hof allein wirtschaftete. Die Frau war Henneke schon vor Jahren gestorben, seitdem gab er nicht gut acht auf sich. »Rührt sich doch kein Lüftchen«, stellte er schließlich fest und machte sich auf den Rückweg zu seinem Haus.

»Da kommt noch was, und das wird schlimmer als vorher«, sagte Abelke fest und stieg ebenfalls den Deich hinab. »Glaub mir mal und mach deine Sachen lieber wieder fest.«

Aber Henneke lachte nur und winkte ab. Seit der Wind nachgelassen hatte, ließen die Bauern ihr Vieh wieder heraus und gingen ihrer Arbeit nach. Abelke trug ihren Leuten das Gegenteil auf. Henneke lachte noch mehr, als er sah, wie Abelkes Mägde die Hühner und Gänse auf den Kornboden hochscheuchten, die Hasenkäfige schon wieder nach oben zerrten und der Knecht die Vorräte von neuem die Leiter zur Hille hochschleppte. Sie zurrten Geräte fest, die sie am Morgen erst locker gemacht hatten, und beschwerten sie mit Steinen. Der Knecht und die Mägde lachten nicht, sie machten die Zusatzarbeit, aber überzeugt waren sie nicht. Sogar die Schweine sollten mit ins Haus, das waren die einzigen Tiere, die draußen ihren eigenen Stall hatten. Mit Schweinen unter einem Dach hielt es keiner aus. Der Knecht hatte seine Mühe, sie einzufangen. Eine Sau war ihm ausgerissen, er hinterher, über einen Stein gestolpert, auf einen anderen draufgefallen, er hatte sich das Knie übel angeschlagen. Jetzt sollten die Viecher über die enge Steige nach oben, sie wollten nicht, also schlug er sie. Das traute er sich nur, weil Abelke nicht da war, sie duldete nicht, dass Vieh so behandelt wurde, aber nun war sie zu Leneke ins Spadenland unterwegs und sah das ja nicht.

Sie lief zwischen den Feldern und an den Wassergräben vorbei, und schon von weitem, als der Reymers Hof ins Blickfeld kam, rief sie laut: »Leneke! Leneke!«, und hoffte, dass die Freundin sie eher hörte als ihr Mann. Denn der würde ja doch nur sagen: »Die Leneke hat jetzt zu tun.« Und da kam er auch schon, Hein Reymers, einer von den Männern hier, die ihr nie direkt in die Augen sahen, sondern immer nur linkisch schief an ihr vorbei. »Die Leneke hat keine Zeit für dich«, rief er ihr rüber.

»Komisch ist ja, dass du immer Zeit hast«, sagte Abelke. »Vielleicht hat Leneke keine, weil sie deine Arbeit mitmacht?«

Er ballte die Faust und machte einen Schritt auf sie zu. Was anderes fällt den Männern oft nicht ein, dachte sie und seufzte.

»Schon gut, schon gut, Hein. Keiner rackert sich so ab wie du«, sagte sie. »Aber mach heut alles fest, der Sturm ist noch nicht vorbei. Das könnte ein richtiges Unglück geben.«

»Du bist das einzige Unglück, das ich grad sehe«, sagte Hein bloß und rotzte neben sich auf den Boden. Sie beachtete das gar nicht, sondern versuchte, hinter seinem Rücken vielleicht doch noch irgendwo Leneke auf dem Hof zu erblicken. Vergebens. »Wie du meinst«, sagte sie dann. »Aber sag der Leneke, dass ich da war. Bringt die Kinner und euern Kram auf den Boden rauf, ick segg di dar!«, rief sie ihm noch mal zu.

Dann wandte sie sich um, lief wieder zurück, kam auch am Hof von Dirick Kleater vorbei. Ein neues Haus wuchs neben seiner klatterigen Scheune. Sollte wohl jeder sehen, wie viel besser es ihm ging, seit er vom Hufner zum Vogt aufgestiegen war. Einer, der die Arbeit scheute, aber gelten wollte er immer viel; ein Windmacher, ein Aufschneider, der gerne soff und jedem Rock nachstieg, auch ihrem. Jeder Bauer wusste, was er für einer war, aber sie lachten das weg, sie kippten Kruuten zusammen, den trüben Kräuterschnaps, den man hier brannte, sie hielten zueinander. Sie umgaben sich gerne mit einem, der Sprüche riss und Runden ausgab. Sie hatten ihn erst zum Deichgeschworenen gemacht und im letzten Jahr zum Vogt.

Sie überlegte, ob sie ihn nicht auch warnen sollte, wenigstens seiner kränklichen Frau wegen, was konnte die denn schon für alles? Aber ein Deichvogt sollte schon allein in der Lage sein, die Zeichen zu lesen, wenn sie auf schweres Unwetter deuteten. Nicht sie sollte hier unterwegs sein, um die Leute zu warnen, sondern er mit seinen Leuten. Dem Unkraut schadet der Frost nicht, dachte sie sich schließlich, dann lief sie weiter.

Sie lief zu Carsten Dührkoop, dem alten Handwerker und Tagelöhner in seiner lütten Kate. Sie lief zu Willem Harder, dem grimmigen Hufner, dessen Land auf der Südseite an ihres grenzte. Sie lief zu Mette Köppke, der Frau von Hennekes Knecht, sie lebten unweit des Schwormstedt Hofes in einer Kate. Sie lief zum Fischer Hayn Boye und seiner Frau Elsche. Sie lief zu den Burmesters und redete auf Ilse ein, aber die hörte gar nicht zu. Eins ihrer Kinder war hingefallen und schrie fürchterlich. Ilse hob es auf und wiegte es. »Ilse«, sagte Abelke. »Macht alles fest und geht rechtzeitig nach oben, der Sturm kommt noch mal zurück.« »Aber der Sturm ist doch schon vorbei«, sagte Ilse. Dann lief sie den zwei anderen Kindern hinterher, die sich an den Haaren zogen und beide heulten.

Am Ende war Abelke bei allen in der Nachbarschaft gewesen. Aber es war der Abend vor Allerheiligen, der Sturm war vorbei, die Leute waren mit anderem beschäftigt, sie legten ihre Kleider für den Gottesdienst raus, sie bereiteten ein Feiertagsessen vor, sie befüllten die Krüsellampen und fütterten ihre Tiere. Keiner wollte was hören von Abelkes Warnungen.

Um sechs saß sie mit dem Gesinde zum Abendessen, das verdrießlich dreinschaute und kein Wort von sich gab. Über ihnen auf dem Kornboden trappelten die Tiere, bald tropfte die Scheiße durch die Dielenritzen, und draußen rührte sich immer noch kein Lüftchen. Der Knecht rieb sich maulend sein Knie, heimlich warf er sich mit den anderen Blicke zu, aber nicht so heimlich, als dass Abelke es nicht sehen konnte; und doch geschickt genug, dass sie nichts dagegen sagen konnte.

Aber kaum dass sie später in ihre mit Stroh ausgelegten Alkoven gestiegen waren, brauste es draußen von einem Augenblick auf den nächsten auf, als hätte jemand ein geheimes Zeichen gegeben. Der Wind fuhr von allen Seiten ums Haus, riss am Dach, kreischte wie ein krankes Tier und warf mit Ästen. Dann prasselte Hagel herunter, als würde es Steine regnen. Im Stall brüllten die Rinder und rissen an den Ketten. Die Ziegen und Schafe schrien wie verlassene Kinder, keiner wusste bis dahin, dass sie das konnten. Alle waren nun aus den Betten gesprungen, stiegen hastig in ihre Kleider. Knieten auf dem Boden, die Hände ineinandergekrallt, und begannen zu beten, vergaßen schon bald vor Angst die Strophen, dann hörte Abelke einen nach dem anderen bloß noch »Gott sei uns gnädig!« schreien. Aber das war er offensichtlich nicht. Draußen plötzlich ein Donnerkrachen, das ganze Haus schien zu zittern, das Kupfer klapperte in den Schränken. »Die Welt geht unter!«, schrie die eine Magd. Sie beteten nicht mehr, sondern kniffen die Augen zu, hielten sich die Hände über den Kopf. »Es ist vorbei mit uns!«, schrie die andere Magd.

Auch Abelke war ganz matt vor Angst, sie lief in der Diele umher, hörte dem Ächzen und Knarren des Hauses zu, dem heulenden Wind, einem fernen Rauschen, das näher kam. Dann hielt sie es nicht mehr aus, nahm die Laterne, und wissend, dass es ein Fehler war, öffnete sie die Tür, die der Wind ihr gleich aus der Hand reißen wollte. Dann trat sie hinaus. Weit war sie nicht gekommen, da war das Licht in der Laterne schon aus. Aber was ihr huschend über den Boden vom Deich entgegenkam und über ihre Füße stürzte, sah sie noch: eine pelzige, wimmelnde Wolke aus Ratten, Maulwürfen und Mäusen. Sie flohen aus dem Deich, in dem sie ihre Bauten hatten.

Abelke kämpfte sich gegen den Wind weiter nach vorne, die Wolken rasten in Fetzen am Mond vorbei. Er war riesig und voll, da wusste sie, dass es eine Springflut war, die da kam. Im Flussgraben sah sie das Wasser toben und brodeln, wie wenn es im Kessel kochte, nur war dieses Wasser kalt wie Eis. Es schlug in Wellen den Deich hoch, wie gierige Zungen saugten und leckten sie am Wall. Gerade riss die erste Stelle, Wasser zwang sich hindurch, erst mühsam, dann triumphierend und rasend, der Deich brach weiter, stürzte ein, löste sich auf, raste als Schlamm mit dem Wasser Richtung Land.

Abelke rannte ins Haus, schlug die Tür zu, legte den Querbaum vor, warf sich dagegen, wusste, dass es Unsinn war. So blieb sie kurz dort stehen, die nassen Kleider klebten an ihr, das Haar aufgelöst in dunklen Strähnen, der ganze Körper ein Klappern vor Kälte. Da lief das erste Wasser schon über die Schwelle, erreichte die ersten Fenster, stürzte herein, mit Kraft, mit Gewalt, mit Heulen und Brausen, löschte das Feuer, hob die Möbel und Kästen hoch, trieb sie schaukelnd im Haus umher.

»Ropp mit euch!«, schreit Abelke und scheucht die anderen nach oben, wo die Schweine schrill quieken und die Hühner wild flattern. Der Knecht und die Mägde sind schon auf der Leiter, als die Tür mit einem Krachen in Stücke fliegt. Der Wind jagt herein, bläst die letzte Krüsellampe aus, und alles versinkt in kalter Dunkelheit. Abelke watet weiter durch das eisige Wasser, tastet, ruft, und dann hört sie eine leise Antwort, findet den Kater in einer Nische, nimmt ihn und trägt ihn hoch. Die anderen drücken sich gegen die Wand, der Kater ist ihnen noch verhasster als die Schweine. Irgendwann ist das Tier auf dem Hof aufgetaucht, groß und dreifarbig, keiner wusste, woher es kam. Niemand durfte ihm zu nahe kommen, außer Abelke. Katzen brächten Unglück in die Häuser, hatte die Magd gejammert. Höchstens tote Mäuse bringen die herein, hatte Abelke sie verspottet.

Wieder steigt sie hinunter, wieder geht sie in das Wasser rein, als ob sie die eisige Kälte gar nicht spürt. Diesmal holt sie den großen Kessel vom Flett, schleppt den auch noch nach oben.