Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kohlhammer Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Heirat Maximilians mit Maria von Burgund (1477), seine Wahl zum Römischen König (1486) und die spanische sowie die ungarische Doppelhochzeit (1496/97 bzw. 1515), welche den Grundstein für das Reich Karls V. bzw. für die Donaumonarchie legten, brachten die Habsburger nach den Rückschlägen im 14. und 15. Jahrhundert wieder zurück auf die politische Bühne Europas und leiteten das Jahrhundert des Hauses Österreich/Casa d'Austria ein. In den letzten 15 Jahren seit der 1. Auflage wandelte sich das Maximilianbild vom "letzten Ritter" und "Virtuosen in nutzlosen Künsten" immer mehr zum Medienkaiser, Renaissancefürsten und (Haus-)Machtpolitiker mit bereites deutlich machiavellistischen Zügen. Zugleich gewannen die Umbrüche der Zeitenwende um 1500 durch neue interdisziplinäre Zugänge immer deutlichere Konturen, die sich auch in der facettenreichen Persönlichkeit Maximilians I. widerspiegeln. Erzählen und erklären in einer Mischung aus interpretieren und quantifizieren ist der Weg und zugleich das Ziel der 2. Auflage, die im Text leicht überarbeitet und mit Anmerkungen zu Quellen und Literatur ergänzt ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 553

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Cover

Titelei

Vorwort

1 Herkunft und Jugend

1.1 Abstammung und Geburt 1459

Ahnenreihe

Eltern

Geburt

Namengebung

Horoskop

1.2 Jugendjahre und Erziehung

Zeithintergrund und Umfeld

Lehrer und Ausbildung des Prinzen

Humanistische Bildung

Anlagen und Charaktereigenschaften

Erste Eindrücke und Prägungen

2 Die erste Bewährungsprobe: Erweiterung des Hauses Österreich um Burgund

2.1 Die burgundische Heirat 1477

Vorverhandlungen

Tod Karls des Kühnen

Heirat und Hochzeitsfeier

Geburt Philipps und Margarethes

Das burgundische Erlebnis

2.2 Der burgundische Erbfolgekrieg 1477 – 1493

Ursachen und Verlauf des Konfliktes mit Frankreich bis zum Waffenstillstand von 1480

Tod Marias von Burgund 1482

Innere Schwierigkeiten: Die Aufstände in Geldern, Flandern und Brabant

Maximilians Gefangenschaft in Brügge 1488

Behauptung des burgundischen Erbes

3 Wahl zum Römischen König und Mitregierung im Reich 1486 – 1493

3.1 Wahl und Krönung zum Römischen König 1486

Haltung Friedrichs III. und der deutschen Kurfürsten

Wahl und Krönung

Hoffnung auf Reichsreform

Spannungen mit Friedrich III.

3.2 Regierungsübernahme in Tirol und den Vorlanden 1490

Eindämmung der wittelsbachischen Expansionspolitik

Abdankung Herzog Sigmunds

Politisch-strategische und wirtschaftliche Bedeutung Tirols und der Vorlande

3.3 Der erste Ungarnkrieg 1490/91

Rückeroberung der östlichen Erbländer

Sicherung der habsburgischen Erbansprüche auf Ungarn

3.4 Der Bretonische Krieg 1492/93

Der vergebliche Versuch einer Machterweiterung im Westen

4 Alleinregierung im Reich bis zur Kaiserproklamation von 1508

4.1 Die Wiedervereinigung aller österreichischen Länder in der Hand Maximilians I.

Tod Friedrichs III. 1493

Lage der niederösterreichischen Länder – Osmanengefahr

Die erste Phase der erbländischen Reformen zur Stärkung der Hausmacht: Die Regimente in Innsbruck und Wien

Der Reichsreformansatz von 1495

Die österreichische Schatzkammer als erste Gesamtstaatsbehörde 1496

Einrichtung von Hofrat, Hofkammer und Hauskammer 1497/98

4.2 Der Kampf um die Kaiserkrone und Reichsitalien

Die Mailänder Heirat 1494

Die habsburgisch-spanischen Heirats- und Bündnisverträge 1495/96

Die Heilige Liga von 1495

Der Italienzug von 1496

Die Kriegszüge nach Hochburgund und Geldern 1498/99

Der Schweizer- oder Schwabenkrieg 1499

Der Verlust Mailands 1500

Der Umsturz der Bündnisse – Ausgleich mit Frankreich

4.3 Die Reichsreform und der Machtkampf im Reich

Vom Wormser Reichstag 1495 bis zum Augsburger Reichstag 1500

Entmachtung Maximilians im Reich

Der Rückzug in die österreichischen Erbländer

Auflösung des Nürnberger Reichsregimentes 1502

Der Landshuter Erbfolgekrieg 1504/05

Der Reichstag von Köln 1505

4.4 Das Ringen um Habsburgs Stellung in Europa

Der Widerstand gegen die habsburgische Erbfolge in Spanien

Frankreichs Aufkündigung des Vertragswerks von Lyon-Blois-Hagenau

Erneuter Kriegsausbruch in Geldern

Im Spannungsfeld zwischen Deutschem Orden, Polen und Russland sowie der habsburgischen Erbansprüche auf Ungarn

Der zweite Ungarnkrieg 1506

Der Reichstag von Konstanz 1507

Romzugsplan und Kaiserproklamation in Trient 1508

5 Behauptung des Kaisertums

5.1 Der Venezianerkrieg 1508 – 1516

Kriegsausbruch

Wechsel des Kriegsglücks und der Bündnisse

Versuch der Absetzung Papst Julius' II.

Die Feldzüge 1510/11

Der Kongress von Mantua und die neue Liga 1511

Die Bündnisse von Blois und Mecheln 1513

Die »Sporenschlacht« bei Guinegate-Thérouanne 1513

Der Krieg in Oberitalien 1513

Das französische Heiratsangebot 1514 und die Sprengung der Liga von Mecheln

Der Ausgang des Krieges

5.2 Maximilians Kaiser-Papst-Plan 1511

5.3 Der Wiener Kongress und die habsburgisch-ungarische Doppelheirat 1515

6 Lebensabend und Tod

6.1 Reichspolitik seit dem Ausbruch des großen Krieges um Italien

6.2 Der Augsburger Reichstag 1518 und die Vorbereitung der Wahl Karls (V.)

6.3 Die österreichischen Länder von 1508 – 1518

6.4 Der Innsbrucker Ausschusslandtag 1518

6.5 Der Tod Maximilians in Wels 1519

6.6 Testament und Hinterlassenschaft

7 Mensch und Werk – Versuch einer kritischen Würdigung

7.1 Selbstdarstellung

7.2 Wertungen der Zeitgenossen

7.3 Maximilians Bild in der Geschichtsschreibung

7.4 Summe

Anhang

Stammtafel

Archiv- und Bibliotheksquellen

Editions- und Regestenwerke

Literatur

Abbildungen und Karten

Orts- und Personenregister

Urban-Taschenbücher

Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:

https://shop.kohlhammer.de/urban

Die Autoren

Dr. Manfred Hollegger ist Projektleiter der Regesten Maximilians I. im Rahmen der Regesta Imperii. Dr. Markus Gneiß ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Mittelalterforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Manfred Hollegger/Markus Gneiß

Maximilian I.(1459 – 1519)

Herrscher und Mensch einer Zeitenwende

2., erweiterte und überarbeitete Auflage

Verlag W. Kohlhammer

Für Hannah, Ellena und Emil

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.

Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.

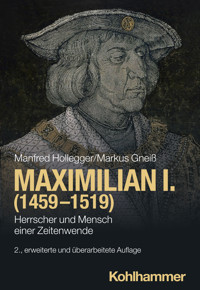

Umschlagabbildung: © Jost de Negker, Maximilian I., Holzschnitt in Gold und Schwarz koloriert 1518, Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, Schlossmuseum, Kupferstichkabinett 8,26, https://thue.museum-digital.de/object/98.2. Auflage 2025Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung:W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]

Print:ISBN 978-3-17-037430-0

E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-037431-7epub:ISBN 978-3-17-037432-4

Vorwort

Die Lebens- und Regierungszeit Maximilians I. an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit ist eine jener Epochen, die auf Grund eines beschleunigten Ereignisverlaufes nicht zu voller Integration gedeihen, sondern von den Übergängen sozusagen aufgeschluckt werden: »Ehe eine Struktur noch voll entfaltet ist und die Relikte der vorigen ganz ausgeschieden hat, melden sich schon Anläufe zu einer neuen Struktur. Der gesamte Geschichtsverlauf erscheint dann als ein unaufhörlicher nur dynamisch zu erfassender Übergang, in dessen Verlauf die Epochen ineinander geschoben sind«.1

Mit diesen Umbrüchen Hand in Hand ging das Aufkommen des Individualismus und in seinem Gefolge des Subjektivismus und Voluntarismus, die Säkularisierung der Politik, die Ausbildung sowohl des National- als auch des Territorialstaates im Prozess der »Verdichtung«2 von Land und Herrschaft des Mittelalters zu Staat und Hoheit der Neuzeit, des öffentlichen Rechts u. a. m. Dies beschleunigte den Ereignisverlauf derart, dass sich »in dramatischer Verkürzung die für die Neuzeit entscheidend gewordenen Ereignisse [...] die Entdeckung der Neuen Welt (1492), der Beginn der Kämpfe um Italien (1494), die Reformation (1517), der Wandel der Heeres- und Belagerungstechnik, der Aufstieg der neuen Handelshäuser in die Politik und der Beginn des Frühabsolutismus [...] auf wenige Jahre« zusammendrängen.3

In diesem Sinn als Summierung und Verdichtung von Übergängen zwischen Mittelalter und Neuzeit endet ungefähr zeitgleich mit dem Tod Maximilians I. (1519) auch ein »Jahrhundert der Mitte«4 zwischen beiden großen Zeitepochen. Maximilian I. als Herrscher und Menschen vor dem Hintergrund dieser Wendezeit zu erfassen und darzustellen, ist die schwierige und zugleich reizvolle Aufgabe dieses Buches, denn so komplex und gleichzeitig so widersprüchlich wie diese Zeitenwende war auch die Persönlichkeit Maximilians: Neben dem »letzten Ritter« steht der »Vater der Landsknechte« und Begründer einer für die Zeit modernen Artillerie sowie einer in Österreich neuen Heeresorganisation nach dem Vorbild der französisch-burgundischen Ordonnanzen, neben dem »letzten höfischen Epiker« der Förderer des Humanismus, neben dem gottesfürchtigen Menschen ein rigoroser Staatskirchler, neben dem Legitimisten ein bedenkenloser Machtpolitiker. Was ihn von seinem Vater Friedrich III., der im Strom der allgemeinen Veränderung auf die Macht der Zeit, auf das Beharren und auf das zähe Festhalten an Rechten vertraute, völlig unterscheidet, ist Maximilians Glaube an den Fortschritt und die ständige Veränderung: Alles im Fluss, in Bewegung halten, sich möglichst wenig binden und damit die verschiedensten Möglichkeiten offenhalten. In der europäischen Bündnispolitik wie bei den Reformen im Reich und in den österreichischen Erbländern Altes fallen lassen und Neues, dazu oft diametral Entgegengesetztes in Angriff nehmen, wenn es das Ziel erforderte und der zuerst beschrittene Weg nicht die gewünschten Erfolge oder Ergebnisse gezeitigt hatte – das war die Maxime seiner Politik, die stets das Gesetz des Handelns in der Hand behalten wollte, um den Gang der Dinge zu bestimmen und nicht von ihnen überrollt zu werden.

Diese Komplexität und vielfach scheinbare wie tatsächliche Widersprüchlichkeit im Nebeneinander von Altem und Neuem macht eine Darstellung naturgemäß schwierig. Daher wurde in Anlehnung an Reinhard Sieder5 eine Mischung aus interpretieren, systematisieren und quantifizieren, definieren, erzählen und erklären versucht, aber doch ohne Abkehr vom Postulat der Quellennähe, um nicht das Mögliche, sondern das Tatsächliche oder zumindest das Wahrscheinliche herauszuarbeiten. Ein weiteres Problem ist, dass es sich bei Maximilians Handeln vielfach um das Ergebnis kollektiver Vorgänge und einer im Einzelnen nicht immer genau nachvollziehbaren kollektiven Genese von Entscheidungen handelt. Auch wenn häufig nur von Maximilian oder vom König bzw. Kaiser gesprochen wird, soll dies daher nicht bedeuten, dass dieser einsame Entschlüsse fasste und Entscheidungen gleichsam aus dem Nichts heraus fällte, sondern dabei sind stets dessen Ratgeber und Umfeld mitzudenken, auch wenn dies nicht immer expressis verbis ausgedrückt ist.

In Abstimmung mit dem Verlag wurde für die vorliegende 2. Auflage eine moderate Überarbeitung und gleichzeitige Straffung des Textes vorgenommen, ohne ihn insgesamt allzu stark zu verändern. Neu jedoch sind die Fußnoten, die in der Regel am Ende eines Absatzes gesetzt wurden. Da unsere Darstellung im Wesentlichen nach wie vor auf der noch immer grundlegenden und für die Maximilianforschung unverzichtbaren fünfbändigen Biographie Maximilians I. von Hermann Wiesflecker beruht, waren seine Ausführungen entsprechend oft anzumerken. Ansonsten wurde auf grundlegende ältere Literatur zu den einzelnen Themenbereichen zwar nicht ganz verzichtet, aber der Fokus doch auf die neuere und neueste Literatur gelegt.

Als Quellengrundlage wurde vor allem die Grazer Sammlung der Maximilian-Regesten (ca. 45.000 Nummern) herangezogen, deren reiche Materialien für die Jahre 1493 – 1504 bereits in den ersten vier Bänden innerhalb der »Regesta Imperii« (Regesta Imperii XIV) publiziert wurden und auch online verfügbar sind (www.regesta-imperii.de). Zusätzlich fand verstärkt die Mittlere Reihe der Deutschen Reichstagsakten Berücksichtigung. Die Bände dieser Reihe sind zumindest teilweise online verfügbar (www.reichstagsakten.de) und bieten gemeinsam mit den »Regesta Imperii« online einen raschen und einfachen Einstieg in die Welt historischer Dokumente.

Friesach und Wien, im Herbst 2024Manfred Hollegger, Markus Gneiß

Großes Handzeichen Maximilians I.

»Was weiter? Weiter nichts. Ein wenig Sonne, ein kleiner Luftzug, ein paar Bäume,der Wunsch, glücklich zu sein,der Kummer darüber, dass die Tage vorbeigehen, die Wissenschaft immer ungewiss unddie Wahrheit immer noch zu entdecken ist.«

(Fernando Pessoa)

»Man erwartet Taten von uns, Beweise, Werke, aber alles, was wir erbringen können, sind verwandelte Tränen.«

(E.M. Cioran, Die verfehlte Schöpfung)

Endnoten

1Geiger 1962, 99.

2Moraw 1985; dazu Schmidt in Reinle 2016.

3Stolleis 1990, 21 f.

4Niederstätter 1996.

5Sieder 1990, 48.

1 Herkunft und Jugend

1.1 Abstammung und Geburt 1459

Ahnenreihe

Um der ganzen Welt zu beweisen, dass die Habsburger »das edelste Blut im Himmel und auf Erden« seien,6 ließ Maximilian durch seine Genealogen umfangreiche Stammbaumforschungen durchführen. Auftragsgemäß führten diese die habsburgische Dynastie über die Staufer, Ottonen und Karolinger bis auf die Trojaner und – vom Kaiser später allerdings wieder verworfen – bis auf Noah zurück. Über die Heiligen der habsburgischen Sipp- und Magschaft (Verwandtschaft) wollte man sie sogar mit dem Himmel verknüpfen. Neben der Befriedigung seines Geltungsbedürfnisses verfolgte Maximilian mit diesen heute abstrus anmutenden Stammbaumklitterungen aber auch einen durchaus nüchternen politischen Zweck: Sie sollten den Anspruch Habsburgs auf die Kaiserkrone samt der damit zumindest ideell verbundenen Vorherrschaft in der Christenheit untermauern, und zwar als eine dem rivalisierenden französischen Königshaus der Valois mindestens ebenbürtige Dynastie.7

Ausschlaggebend für den Aufstieg der Habsburger war freilich nicht genealogische Auserwähltheit, sondern zielbewusste Hausmachtpolitik durch dynastische Heiraten. Schon die leopoldinische Linie der Habsburger, der Maximilian entstammte und die nach der Neuberger Teilung von 1379 Steiermark, Kärnten, Krain, die windische Mark, Pordenone, Binnenistrien, Feltre, Belluno, die Grafschaft Tirol und die Vorlande beherrschte, hatte dabei den europäische Osten, Süden und Westen im Blick: Maximilians Urgroßvater Leopold III. heiratete Viridis Visconti von Mailand, sein Großvater Ernst der Eiserne in zweiter Ehe Cymburgis von Masowien und sein Vater Friedrich III. Eleonore von Portugal. Erfolgten diese Heiraten bis Friedrich III. im Kreis von politisch und sozial ebenbürtigen gräflichen und herzoglichen Familien, war für Friedrich als Römischem König und künftigem Kaiser die höchste Stufe möglich, nämlich die Verbindung mit einer königlichen Familie – eine Ebene, die Maximilian mit der spanischen und der ungarischen Heirat seiner Kinder und Enkel fortsetzen sollte.8

Bis sich die Habsburger aber endgültig als Römisch-deutsche Könige durchsetzen konnten, waren sie nach dem Tod Albrechts I. zwischenzeitlich wieder von der Spitze des Reiches verdrängt und durch die Goldene Bulle sogar von der Königswahl ausgeschlossen worden. Damit fehlte den Mitgliedern der Dynastie längere Zeit der äußere Zwang und die unbedingte Notwendigkeit einer geschlossenen Hausmachtpolitik, die ihrem auch untereinander maßlosen persönlichen Ehrgeiz Grenzen gesetzt hätte. Nach einer Zeit voller bürgerkriegsähnlicher Wirren zwischen den rivalisierenden habsburgischen Brüdern und Vettern und einer ganzen Reihe von im Grunde wirkungslosen Teilungsverträgen um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, kam es zu den ständischen Schiedssprüchen von 1406 und 1409, deren Bestimmungen 1411 bzw. 1417 endgültig vollzogen wurden und zu einer weiteren Teilung der Leopoldiner in eine innerösterreichische und eine Tiroler Linie führten. Die innerösterreichische Linie sollte unter Maximilian schließlich 1490 bzw. 1493 die Länderteilungen überwinden und die österreichischen Erbländer wieder in einer Hand vereinigen, was dann bis 1564 Bestand hatte.9

Eltern

Maximilians Urgroßvater Leopold III. und sein Großvater Ernst der Eiserne waren äußerst ehrgeizige Fürsten mit Expansionsplänen im Westen und im Süden sowie hochfliegenden dynastischen Projekten. Obwohl von der ganzen Persönlichkeit her wesentlich nüchterner und rationaler, war auch Maximilians Vater Friedrich III. von der Größe des Hauses Österreich und der Auserwähltheit der habsburgischen Dynastie unerschütterlich überzeugt. Dass er dabei mehr auf die Macht der Zeit – dies ist wohl die ursprüngliche Bedeutung seines bekannten buchstabenmagischen oder zahlenmystischen Vokalspiels A. E. I. O. V. (Omnia tempora tempus habent/»Alles hat seine Zeit«)10, das zugleich zu seinem gleichsam ewigen Besitzzeichen bzw. Eigentumsvermerk wurde – sowie auf seine Rechte als Kaiser statt auf kriegerische Taten setzte, lag an seinen sehr beschränkten Mitteln.11 Als in Stein gehauenen Anspruch für die Ewigkeit ließ er in der Wappenwand zu Wiener Neustadt die Ahnenreihe aus der Fabelchronik von den 95 Herrschaften, welche die Geschichte Österreichs über 95 christliche, heidnische und jüdische Dynastien von den Anfängen der Welt heraufführte, zusätzlich zu den 14 Wappen der damaligen habsburgischen Länder in 93 Phantasiewappen darstellen, was gewiss Maximilians spätere, bereits eingangs erwähnte genealogische Klitterungen beeinflusst hat.12

Geburt

Geboren wurde Maximilian am 22. März 1459, einem Gründonnerstag, in der Burg von Wiener Neustadt. Als die ungarischen Magnaten später Maximilians Ansprüchen auf die Stefanskrone damit begegneten, nur einen Ungarn zu ihrem König wählen zu wollen, hielt ihnen Maximilian in einer Mischung aus Affront und Provokation entgegen, er sei doch ein geborener Ungar, da er im sogenannten Ungarnturm der Wiener Neustädter Burg das Licht der Welt erblickt habe. Neben dem Geburtsort wurde aber auch der Geburtstag Maximilians später für propagandistische Zwecke benützt. Wegen der Nähe zum Karfreitag, zu Kreuzestod und Erlösung, wurde auch Maximilian von der Staatspropaganda immer wieder in einer Reihe mit Erlöserfiguren wie Jesus Christus oder dem antiken Herkules genannt.13

Namengebung

Die Namengebung und die Wahl des Taufpaten Maximilians war überschattet von jenem Ereignis, das damals das ganze christliche Europa in seinen Bann zog, nämlich die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (1453).14 Daher wurden für den Prinzen die Namen Georg nach dem heiligen Drachentöter, Konstantin nach dem ersten christlichen Weltkaiser oder eben Maximilian nach dem heiligen Maximilian von Lorch, einem Verteidiger und Märtyrer des Glaubens, in Betracht gezogen. Friedrich III. entschied sich schließlich für Maximilian, weil er sich vom gleichnamigen Heiligen im Cillier Erbfolgekrieg gewarnt und gerettet glaubte. Getauft wurde der Prinz am Ostersonntag, dem 25. März 1459, vom Salzburger Erzbischof Sigmund von Volkersdorf. Sein Taufpate war der reiche und mächtige Woiwode von Siebenbürgen Nikolaus Ujlaky, einer der besonderen Vertrauensmänner des Kaisers, der auch hinter der Wahl Friedrichs zum König von Ungarn gestanden war.15

Horoskop

Wie vieles im späteren Leben Maximilians wirkt auch das meiste rund um seine Geburt und Taufe inszeniert, d. h. von der Hofgeschichtsschreibung entsprechend zurechtgebogen.16 Es fällt doch auf, wie sehr bereits bei der Geburt die Idee der Glaubensverteidigung und des Kreuzzuges dominant herausgestrichen wird. Dazu beigetragen hat wohl auch, dass der Papst im selben Jahr 1459 Friedrich III. das geweihte Schwert übersandte und ihn als Kaiser zum Führer des christlichen Heeres bestellte, was dann auf Grund der tatsächlichen Machtlosigkeit Friedrichs III. allerdings über die symbolische Geste nicht hinauskam. Was ebenfalls zu denken gibt und den Eindruck der Inszenierung verstärkt, ist die Schilderung, dass bei der Geburt Maximilians ein großer Komet am Himmel erschienen sei und die Planeten wunderliche Konstellationen gebildet hätten. Ganz offensichtlich sollte dies nahelegen, dass ein ganz Großer, ja ein Welterlöser geboren sei, wie seinerzeit unter dem Stern von Bethlehem. In die gleiche Kerbe schlägt die Schilderung Grünpecks, der Knabe habe sich beim ersten Bad hoch aufgerichtet, was nach der altindischen Buddhalegende ebenfalls die Berufung zur Weltherrschaft bedeutet. Aus der von Johannes Müller von Königsberg/Regiomontanus im Auftrag Eleonores von Portugal erstellten Nativität (Stand der Gestirne zum Zeitpunkt der Geburt) des Knaben, sind jedoch weder ein Komet noch wunderliche Sternenkonstellationen ablesbar. Das bei Josef Grünpeck wiedergegebene Horoskop, das Maximilian ein äußerst bewegtes Leben mit vielen Höhen und Tiefen voraussagt, erscheint ex post zurechtgemacht. Eine gewisse abergläubische Ader konnte Maximilian jedoch nie ganz überwinden und fühlte sich zeitlebens von den ungünstigen Sternen in seiner Geburtsstunde verfolgt. Ein Gutteil der Gläubigkeit Maximilians scheint darauf begründet, mit der Hilfe Gottes auch einem widrigen Schicksal die Stirn bieten zu können.17

1.2 Jugendjahre und Erziehung

Zeithintergrund und Umfeld

Maximilians ersten Lebensmonaten in Wiener Neustadt folgte mit der Verlegung des Hofes auch die Übersiedlung des Prinzen nach Wien. Bei der von Albrecht VI. und einem Großteil des österreichischen Adels unterstützten Belagerung Friedrichs III. in der Hofburg durch die aufständischen Wiener Bürger war Maximilian ungefähr dreieinhalb Jahre alt, so dass er dabei möglicherweise doch schon einige Eindrücke von Angst und Bedrohung bewusst aufgenommen haben könnte. Insbesondere den Hunger während dieser Zeit scheint Maximilian nie vergessen zu haben, und auch nicht den Studenten Kronberger, der die kaiserliche Familie heimlich mit Lebensmitteln versorgte und dafür später reichlich mit geistlichen Pfründen bedankt wurde. Ob Maximilian aber auch sonst aus dieser frühkindlichen Phase viele bleibende Eindrücke für das Leben mitnahm, muss wohl eher bezweifelt werden. Seinem Onkel Albrecht VI. jedoch verzieh er die Unruhen dieser Zeit nie und löschte ihn aus der Erinnerung.18

Lehrer und Ausbildung des Prinzen

Wie schon von Karl IV. empfohlen, begann auch die Prinzenerziehung Maximilians mit dem siebten Lebensjahr.19 Ab 1467 sorgte ein eigener kleiner Hofstaat mit Hofmeister, Waffenmeister, Reitlehrer und Fechtmeister für die höfisch-ritterliche Ausbildung Maximilians und der gemeinsam mit ihm erzogenen Edelknaben aus österreichischem Adel. Obwohl in den ersten Lebensjahren, ebenso wie seine 1465 geborene Schwester Kunigunde, ein kränkliches Kind – von den fünf Kindern Friedrichs III. und Eleonores von Portugal überlebten nur Maximilian und Kunigunde –, scheint sich mit den Jahren auch der allgemeine Gesundheitszustand des Prinzen stabilisiert zu haben. Friedrich III. schrieb dies der von ihm verordneten Ernährungsumstellung zu, denn seine Gemahlin habe die Kinder mit ihren portugiesischen Süßigkeiten fast zu Tode gefüttert. Was dem Prinzen aber bis zum neunten oder zehnten Lebensjahr blieb, war eine mehrfach bezeugte Sprachstörung. Mit sechs Jahren noch kaum der Sprache mächtig, scheint Maximilian auch in den folgenden Jahren erst langsam zu einer flüssigen Sprechweise gefunden zu haben. Selbst als erwachsener Mann fiel er bei starker Erregung – wie etwa bei seinen heftigen Zornesausbrüchen – immer wieder in eine abgehackte, stockende Sprechweise zurück, obwohl er ansonsten, wenn er gut vorbereitet war, als mitreißender Redner mehrfach und unparteiisch bezeugt ist.20

Vielleicht war Maximilian gerade auch wegen dieser Sprachprobleme ein so schwieriger, offenbar eher lernunwilliger Schüler, wogegen selbst die durch Friedrich III. und Eleonore gut bedachte Auswahl seiner Lehrer wenig Abhilfe schaffen konnte. Während die Kaiserin über Johannes Hinderbach den von Enea Silvio Piccolomini für Ladislaus Postumus geschriebenen Erziehungstraktat besorgte, demzufolge ein König ohne Bildung nicht mehr als ein gekrönter Esel sei (Rex illiteratus est quasi asinus coronatus)21, zog der Kaiser mit Jakob von Fladnitz als ersten Lehrer Maximilians den Leiter der Domschule von St. Stephan und damit wohl einen der besten verfügbaren Schulmänner heran. Maximilian lernte zunächst buchstabieren und anschließend die wichtigsten deutschen sowie lateinischen Gebete lesen. Das berühmt-berüchtigte Gesprächsbüchlein, das uns in Maximilian ein kleines Sprachgenie vorführt, ist aber wohl eine Fälschung.22 Seinen zweiten Lehrer, Peter Engelbrecht, behielt Maximilian zeitlebens in schlechtester Erinnerung. Engelbrecht hat dem Prinzen unter Duldung des Vaters, der die Rute sogar ausdrücklich empfahl, die lateinische Grammatik des Donatus buchstäblich eingebläut. Schönschreiben lernte er wohl von Wolfgang Spitzweg, wobei sich Maximilians Schrift23 endgültig anscheinend erst in Burgund ausbildete, wie dafür charakteristische Buchstabenformen zeigen. Die Stilisierungsgrade »seines weit überwiegend in den breiten Formenpool spätgotischen kursiven Schreibens gehörenden Schrifteinsatzes« reichten »von tatsächlich rasch zu schreibenden Kursiven [...] bis hin zu klarer [!] bastardesk geprägten und anspruchsvollen Schriften«.24 Sein Stolz, nicht nur eigenhändig, sondern auch in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Französisch, Latein und Flämisch) schreiben zu können, gipfelte darin, auch Chiffren, also die Kryptographie, zu beherrschen.25

Abb. 1:Maximilian erhält Unterricht. Holzschnitt von Leonhard Beck im »Weißkunig«.

Humanistische Bildung

Dass Maximilian später ein für seine Zwecke, d. h. den diplomatischen Verkehr ausreichendes Gebrauchslatein beherrschte, verdankte er wohl hauptsächlich Thomas von Cilli. Während einzelne Humanisten später dem König ein gutes Latein bescheinigen, das »in Schriften noch besser sei als im Reden«,26 qualifiziert der spanische Gesandte Gutierre Gomez de Fuensalida ein von Maximilian eigenhändig geschriebenes Memorandum als latin macarronico (Küchenlatein),27 und Eberhard Ferber, welcher der der polnischen Delegation auf dem Wiener Kongress 1515 angehörte, bemerkte ziemliche Grammatikfehler in einer lateinischen Rede des Kaisers. Maximilian selbst war sich durchaus bewusst, dass er nur ein »Ritterlatein« beherrschte, weshalb er Josef Grünpeck um eine Beurteilung der Entwürfe für seine lateinische Autobiographie bat und diese dann wohl auf Grund der sprachlichen Mängel nicht fortführte,28 sondern seine autobiographischen Ehrenwerke »Weißkunig«, »Theuerdank« und »Freydal« in deutscher Sprache abfasste. Kritischer wird man wohl die Aussagen zu werten haben, Maximilian habe neben Deutsch und Latein von Gesindeleuten bzw. Edelknaben aus Krain das Windische, also die slowenische Mundart, gelernt, denn mehr als ein paar Brocken werden es wohl nicht gewesen sein. Ähnlich dürfte es, ausgenommen vielleicht das Flämische,29 um seine Sprachkenntnisse im Englischen und Spanischen gestanden sein, obwohl der an sich unverdächtige venezianische Gesandte Zaccaria Contarini in einer Charakteristik Maximilians ausdrücklich hervorhob, dass dieser alle gängigen Sprachen beherrsche.30 Französisch hingegen scheint Maximilian später tatsächlich so gut erlernt zu haben, dass er es recht flüssig sprach und – wenn auch höchst eigenwillig mit ähnlichen Syntaxfehlern und Satzbrüchen wie im Lateinischen – schrieb, wie viele Autographen vor allem aus der Korrespondenz mit seiner Tochter Margarethe zeigen.31

Am Kaiserhof tröstete man sich über die Lernschwächen und auch trotzige Lernunwilligkeit des Prinzen damit hinweg, dass allzu viel Lernen der Kraft und Gesundheit schade. Maximilian selbst wurde dieses Manko erst später bewusst, und wie zum Ausgleich für seine nicht gerade rühmlichen schulischen Leistungen stellt er sich in seiner autobiographischen Lebensgeschichte, dem »Weißkunig«, als Wunderkind dar, das sozusagen im Handumdrehen alles erlernte. Den jähzornigen Knaben, der mitunter seine adeligen Spielgefährten kommandierte und drangsalierte, findet man hier freilich nicht. Noch schwieriger wurde der eigenwillige Prinz, als er in die Pubertät kam. Geschichte und Taten großer Fürsten und Könige, das sei viel wissenswerter als Grammatik und Poetik oder die Fiktionen der Dichter, hielt er seinen Lehrern entgegen, und viel mehr als die humanistischen Schriften hatten es ihm die alten Heldenepen angetan, allen voran das Nibelungenlied und der Sagenkreis um Dietrich von Bern. Ansonsten wollte er anwendbares, d. h. nützliches Wissen kurz und prägnant zusammengefasst haben. Ganz in diesem Sinne plante er später als Lehr- und Sammelwerke ein »Papstall« und »Kaiserall«, worin man alles Wissenswerte über die Päpste und Kaiser finden sollte. Grundsätzlich auch an Magie interessiert, verbot es ihm angeblich seine Gottesfurcht dieser schon von seinem Vater betriebenen Geheimwissenschaft weiter nachzugehen. Zur religiösen Erziehung gehörten das tägliche Gebet und die tägliche Messe früh morgens, die auch später fester Bestandteil von Maximilians Tagesablauf blieben.32

Anlagen und Charaktereigenschaften

Auch die Politik des Vaters wurde vom pubertierenden Jüngling getadelt, und Friedrich III. wusste sich offenbar nicht anders zu helfen, als bei Dominico de' Dominichini, seinem Prokurator an der Kurie und Konsekrator von Johannes Hinderbach, einen Ermahnungsbrief für Maximilian zu bestellen. Darin wird Maximilians mangelnder Studieneifer, sein Leichtsinn und seine Maßlosigkeit getadelt und der Prinz aufgefordert, erst einmal seinem Vater zu gehorchen und fleißig zu lernen, statt schon an große Waffentaten zu denken. Viel Einsicht können diese Ermahnungen bei Maximilian nicht ausgelöst haben, denn noch als Erwachsener war er der Meinung, dass man als Junger sieben Jahre lang ein richtiger Narr sein und dies für weitere sieben Jahre bleiben müsse, wenn man inzwischen auch nur einmal etwas Vernünftiges treibe. Ratschläge nahm Maximilian dann sein ganzes Leben nur ungern an, fühlte er sich doch immer wieder betulich belehrt, insbesondere im Konflikt mit Erzkanzler Berthold von Mainz, den er durchaus mit negativem Beigeschmack als »seltsamen Schulmeister« abqualifizierte.33

Maximilians eigentliche Talente lagen damit weniger auf dem Gebiet des Intellektuellen, sondern viel mehr auf dem Gebiet der höfisch-ritterlichen Tugenden, allen voran Jagd und Turnier, aber auch Tanz und Maskenfeste, den sogenannten »Mummereien«. Die Jagd erlernte Maximilian bei Diepold von Stein, als er während des Neusser-Krieges (1474/75) in der Obhut des Bischofs von Augsburg in Dillingen weilte. Auch liebte Maximilian die Musik und förderte sie später nach Kräften. Obwohl angeblich auch in vielen Handwerkskünsten – vom Geschützguss bis zu Steinmetzarbeiten, vom Harnischschlagen bis zur Münzprägung – bewandert, ist lediglich die Arbeit an der Drechselbank nachweisbar: Dies zeigt eine Anweisung anlässlich eines Hausbaues in Innsbruck neben der dortigen Hofburg, bei dem Maximilian unter dem Dach für sich ein kleines Stübchen eingebaut haben wollte, um dort seine Drechselbank aufstellen zu können.34

Erste Eindrücke und Prägungen

Das Umfeld, in dem Maximilian am Kaiserhof aufwuchs, war geprägt von Einfachheit, ja Kargheit ohne Luxus oder gar Prunk. Da die den Umständen geschuldete Sparsamkeit Friedrichs III. jedoch nicht in den Katalog der fürstlichen Tugenden gehörte, sondern Freigebigkeit gekrönte Häupter auszeichnen sollte, musste dies dem Kaiser zwangsläufig den Vorwurf des Geizes eintragen. Geselligkeit, Gelage, Musik, Tanz und Maskenfeste gab es kaum, da Friedrich III. davon wenig hielt. So nüchtern wie er lebte, sah Friedrich III. auch die Welt und versuchte seinen schon in jungen Jahren allerlei Phantasien nachhängenden Sohn mit den Realitäten der Macht und des Regierens vertraut zu machen: Man dürfe niemanden, vor allem nicht den Landständen trauen, ja nicht einmal den eigenen Räten und Sekretären. Ganz in diesem Sinn ließ der Kaiser auch keinen der Großen des Hofes an Maximilian heran und unterwies ihn persönlich in den Staatsgeschäften und in der so genannten »Sekretarikunst«. Sein monarchisches Majestätsverständnis hat Friedrich III. dem Sohn tief eingepflanzt, der es dann in Verschmelzung mit dem burgundischen Modell noch steigern sollte. Mit zwölf Jahren nahm der Kaiser seinen Sohn das erste Mal auf ein Großereignis im Reich mit, nämlich zum Regensburger Christentag von 1471. Auch zum Reichstag von Trier 1473 durfte Maximilian den Vater wieder begleiten und entsprechend dem von Friedrich III. durch Bestätigung zu gültigem Reichsrecht gemachten Privilegium Maius als Erzherzog von Österreich noch vor den Kurfürsten zur Rechten des Kaisers sitzen.35

Neben dem oben erwähnten grundsätzlichen Misstrauen, das Friedrich III. seinem Sohn einimpfte, gab er ihm auch die Auffassung mit, dass jeder Widerspruch Obstruktion gegen die kaiserliche Majestät sei. Aus den vielen Anfechtungen heraus verständlich, hatte Friedrich III. mit der Anklage von Majestätsverbrechen (crimen laese maiestatis) eine eigene Form gefunden, um seine Widersacher ohne ordentliches Verfahren mit der Möglichkeit zur Verteidigung rechtlich verfolgen und damit überwinden zu können, was Maximilian später ebenfalls immer wieder ganz gezielt einsetzte.36

Im Großen und Ganzen wurde durch die Erziehung des Prinzen dessen offensichtlich angeborenes Selbstbewusstsein eher noch gesteigert als gedämpft. In einer Zeit von Bürgerkrieg und Fehden aufgewachsen,37 entwickelte sich Maximilian entsprechend deren Regeln, dass Konflikte mit Gewalt ausgetragen werden und der Stärkere Recht behält, eher zu einer Art Haudegen, denn zu einem gewieften Politiker vom Schlage der Könige von Frankreich, Spanien und England oder der Päpste und anderer italienischer Potentaten. In dieser Männergesellschaft bewies man sich vielmehr als Reiter und Jäger, als Turnierkämpfer und ab und zu auch als Frauenheld. Seine erste große Liebe, Rosina von Kraig, machte es ihm trotz allen Tatendranges schwer, Österreich zu verlassen, um die in zähem Ringen zwischen Kaiser Friedrich III. und Karl dem Kühnen ausgehandelte burgundische Heirat zu vollziehen.38 Für den inzwischen achtzehnjährigen Maximilian, der zu einem mittelgroßen Mann von vierschrötiger Statur (statura quadrata)39 herangewachsen war und schon in jungen Jahren durch ein eher kantiges Gesicht mit einem energischen Kinn und einer markanten Hakennase auffiel, an der ihn später z. B. Götz von Berlichingen sogar im Feld sofort wieder erkennen sollte,40 begann mit der burgundischen Heirat das eigene Leben als Erwachsener, für seine Dynastie aber begann mit dieser Heirat der Aufstieg zur Großmacht.

Abb. 2:Eigenhändiges Schreiben Maximilians I. an Erzherzog Sigmund von Tirol, 1490.

Hochgeborner furst frewntlicher Lieber Veter und Vater, wir wolten gerneewr liebe Newe maer schreiben, ty da ser guet weren, so wartenwir altag der gnaden gottes, aber alsovil bier [wir] teglich ine hof=nung seind haben wier ewr liebe durch andre unser schreibendurch dy Cantzley verkunt. Wier sein heut in den RatenmanerSilber perg gevaren oder gesloffen und haben darin fast ainschonen anfank gefunden gleich zu schetzen am tag, darin sunderzbeifl inderhalb v oder sex jaren gar groslich erscheinen muesund dy genk sind dik und prait, aber gar hert. Wierwerden margen gemsen jagen, gott geb das wier mugen ainmit unser hand vellen, wier tragen besunderen hassvan lanngen zeitn zu den selben wilden tieren, vndwier richtn hie ain gelade zu mit wilden wurmengenant dy sbartzen peeren, der seind gar vill hieumb. Wie es uns am baidwerg gen wiert auch sunstin unser rais, der hofnung darin wier altag leben,wellen wier ewr liebe alzeit verkunden, alsunserem frewntliche lieben veteren und vater demwier alzeit zu dienen und wilfaren begier=lich genaigt seind den auch der almechtig gottalzeit frolich und gesunt sparen welle. Datum zumratenman am suntag nach corporis christy Anno dominyLXXXXo. Ewr liebe frewntlicher Veter und sun per m(anum)pro(priam)Maximilian Ro(mischer) Kunig etc.

Endnoten

6Wiesflecker 1971, 66.

7Schultz 1888, 66; Fichtenau 1959, 5; Wiesflecker 1971, 26, 33 f., 38 f., 44 f.; Pollheimer 2006, 165 – 176; Silver 2019, 20 – 22; Theisen 2019, passim; Pokorny 2019, Katalogteil, 244 f., 246 – 265 Nr. 43 – 59; Kapeller 2019, insbesondere 44 – 48.

8Wiesflecker 1971, 49 – 52, 58 – 60; Niederstätter 1996, 140 – 144; Weiss 2018, 20 (mit späteren Porträts), 22, 25, 31 – 35.

9Wiesflecker 1971, 50 f.; Niederstätter 1996, 142 f.; Weiss 2018, 14 f.; 20.

10Schmidt 1973, 391 f., 415 f., 430 f. Zu den verschiedenen Interpretationen des Vokalspiels Lhotsky 1952 und 1971, Koller 2005, 19, Weiss 2018, 26, 27 Abb. 16, Langmaier 2022 und Schwarz 2023.

11Zum Herrschaftssystem und zur Politik Friedrichs III. grundlegend Heinig 1997.

12Wiesflecker 1971, 48 f., 57 f.; Weiss 2018, 36.

13Wiesflecker 1971, 65; Wiesflecker 1977, 309, 329; Kahn 2008, 66 ff.; Metzig 2016, 267 f.

14Hollegger 2016, 146 ff.; Hollegger 2018c, 193.

15Wiesflecker 1971, 66; Weiss 2018, 37.

16Fichtenau 1959, 4.

17Grünpeck 1838, 81 f.; Grünpeck 1891, 38; Wiesflecker 1971, 18 f., 66 f.; Hayton 2004, 32 f., Abb. 2.1; Hayton 2007, 62 f., Abb. 1; Silver 2008, 136 ff.; Hayton 2015, 15, Abb. 1.1; Sieber-Lehmann 2018, 64; Pärr 2019, 181; Hollegger 2022, 13.

18Das einschlägige Schreiben Friedrichs III. an seine Schwester Margarethe über die Belagerung in RI XIII/10, Nr. 234; Fichtenau 1959, 11 f.; Wiesflecker 1971, 69; Langmaier 2015, 569 – 572; Schäffer 2018, 53; Weiss 2018, 37 – 39.

19Dazu und zum Folgenden soweit nicht anders zitiert Fichtenau 1959, 10 – 17; Fichtenau 1961, 7 – 20; Wiesflecker 1971, 73 – 75; Kahl 2008, 48 – 55, 68 – 88; Weiss 2018, 41 – 48; Wegener 2019a; Luger 2019.

20RI XIV/2/1, Nr. 6313, 6674; RTA MR IX/2, 821 – 824 Nr. 580; Wiesflecker 1971, 408; Wiesflecker 1975, 137 f.; Wiesflecker 1977, 362; Wiesflecker 1986, 453.

21Kahl 2008, 50 f., 51 Anm. 134; Müsegades 2014, 2 mit Verweis auf Wagner 2004, 146.

22Müsegades 2014, 236 Anm. 1345.

23Siehe hier Abb. 2 und 10.

24Zajic 2019a, 144 – 153; Zajic 2019b, 123 – 127; Hollegger 2019b, 11 f.; Hollegger 2019d, 130, 138 – 141; Hollegger 2019 f, 18.

25Zajic 2019a, 155. Künftig dazu der Beitrag von Manfred Hollegger (Die Chiffren Maximilians I. in seinem zweiten Gedenkbuch und ihre Auflösung. Eine Probe aufs Exempel zu des jungen w[eiß]k[unig] geschicklicheit der hanndschryft vnd allerley schrift zuschreyben vnd nemlich zyffer) in der Festschrift für Heinz Noflatscher.

26RI XIV/4/1, Nr. 17459.

27RI XIV/2/1, Nr. 5898.

28Fichtenau 1959, 17.

29Eigenhändige flämische Zusätze Maximilians bei Kraus 1975, 10 Anm. 2.

30RI XIV/4/2, Nr. 20250.

31Wiesflecker 1971, 75 f., 139; Le Glay 1839, I, 12; Göbl 2006; Kahl 2008, 80 f.; Metzig 2016, 311.

32Wiesflecker 1971, 76 – 79; Kahl 2008, 64 Anm. 207.

33RI XIV/4/1, Nr. 16880; Schröcker 1970, 342; Wiesflecker 1971, 85 f.; Wiesflecker 1977, 27; Weiss 2018, 48.

34RI XIV/4/1, Nr. 17803 und 4/2, Nr. 21214; Wiesflecker 1971, 77, 81 f., 84.

35Wiesflecker 1971, 57 f., 72, 78, 84; Heinig 2022, 33 f.

36Heinig 2003, 499 f.; Hollegger 2011, 347 und 347 Anm. 40.

37Wiesflecker 1971, 68 – 71, 82 f.

38Wiesflecker 1971, 86. Siehe auch Anm. 58.

39Wiesflecker 1971, 406.

40RI XIV/3/1, Nr. 9329.

2 Die erste Bewährungsprobe: Erweiterung des Hauses Österreich um Burgund

2.1 Die burgundische Heirat 1477

Der teils aus französischen Kronlehen, teils aus Reichslehen bestehende burgundische Staat war im Laufe des 15. Jahrhunderts auf Grund seiner militärischen und finanziellen Mittel ein bedeutender Faktor im europäischen Kräftespiel geworden. Herzog Karl der Kühne schaltete die Stände weitgehend aus, um freie Hand für seine Expansionspolitik zu haben, die in erster Linie auf die Eroberung des Herzogtums Lothringen zielte, das die hochburgundischen von den niederburgundischen Ländern trennte. Mit seiner Eingliederung in die burgundische Ländermasse wäre ein geschlossenes Territorium entstanden, das von der Nordsee bis nahe an Lyon herangereicht, Paris von drei Seiten umschlossen und über die Lothringer Herzöge zumindest ein Titularkönigtum, nämlich das von Neapel-Sizilien und Jerusalem, mit sich gebracht hätte.41

Vorverhandlungen

Um die militärische und finanzielle Kraft Burgunds mit dem Römischen Kaisertum zu verbinden, damit dieses einer weiteren Expansion des Osmanischen Reiches über den Balkan und das Mittelmeer in Richtung Italien und Zentraleuropa wirksam entgegentreten könne, regte Papst Pius II. 1463 eine Heirat zwischen Maximilian und der burgundischen Erbtochter Maria an. Obwohl sich konkrete Verhandlungen vorerst zerschlugen, blieb dieses Heiratsprojekt für Karl den Kühnen wegen der Aussicht auf die Erhebung Burgunds zum Königreich und für die Habsburger, als deren Vermittler sich Erzherzog Sigmund von Österreich-Tirol hervortat, wegen der damit verbundenen Steigerung ihrer Hausmacht interessant. Damit hätte man über die so arrondierten und gesicherten habsburgischen Vorlande die althabsburgische Länderbrückenpolitik erfolgreich fortsetzen und eine direkte Verbindung mit Burgund schaffen können. Der Preis, den Karl der Kühne dafür forderte, nämlich die Erhebung zum Römischen König oder zumindest zum Reichsvikar links des Rheins, war dem Kaiser allerdings viel zu hoch und in seinen Rechtsfolgen auch zu unabsehbar. Das kaiserliche Kompromissangebot eines vom Reich abhängigen Königtums unter dem Titel eines der reichslehenbaren burgundischen Länder wiederum traf nicht die Intention des Burgunderherzogs, der einen sowohl von Frankreich als auch vom Reich unabhängigen Großstaat anstrebte.42

Trotz zwischenzeitlich anderer Heiratsprojekte rissen die Verhandlungen nie wirklich völlig ab. 1473 begleiteten viele Kurfürsten und Fürsten Friedrich III. zur Zusammenkunft mit Karl dem Kühnen in Trier, konnte es sich doch bei einer möglichen Neuverteilung der Macht als günstig erweisen, persönlich anwesend zu sein. Noch ehe die eigentlichen Verhandlungen begannen, wurde nach dem üblichen Ritual durch äußere Prunkentfaltung Macht demonstriert. Dass Karl der Kühne dabei den Kaiser bei weitem übertraf, war für Friedrich III. zwar ärgerlich, aber kein Grund, die Gespräche platzen zu lassen. Obwohl nach außen hin als Beratungen zur Herbeiführung des Friedens innerhalb der Christenheit zwecks gemeinsamer Abwehr der Osmanen deklariert, ging es dabei ausschließlich um die Bedingungen für eine Heirat zwischen Maximilian und Maria.43

Als der Burgunderherzog dabei für ein Königreich Burgund auch kurfürstliche Willebriefe verlangte, ließ ihn der Kaiser zunächst mit der Beteuerung ins Leere laufen, sich doch selber darum zu kümmern. Schließlich scheint man sich aber doch auf ein Königreich unter dem Titel eines der reichslehenbaren Länder Burgunds geeinigt zu haben. Jedenfalls war der Krönungstag bereits in Aussicht genommen und auch der Dom schon vorbereitet, als die Verhandlungen endgültig scheiterten: Karl der Kühne stellte offenbar immer neue Forderungen und wollte von bereits gemachten Zusagen am nächsten Tag nichts mehr wissen. Der Kaiser hingegen misstraute dem Burgunderherzog und mutmaßte, dass dieser ohne wesentliche Gegenleistung die Oberhoheit des Reiches über einen beträchtlichen Teil seiner Länder abschütteln wollte.44

Die Verstimmung nach dem Trierer Tag war offensichtlich beiderseitig. Karl der Kühne nutzte den Kölner Bistumsstreit, um sich als Helfer des Erzbischofs gegen den Kaiser zu stellen. Als Karl der Kühne 1474 Neuss belagerte, verbündete sich Friedrich III. mit Frankreich und Lothringen, sammelte ein Reichsheer und zwang den Burgunderherzog zum Abbruch der Belagerung. Zugleich mit dem Waffenstillstand sah sich Karl der Kühne genötigt, dem Kaiser eine geheime mündliche Zusage für die Heirat seiner Tochter Maria mit Maximilian zu machen, was er schriftlich 1475 nur ganz knapp wiederholte und urkundlich erst 1476 bestätigte.45

Tod Karls des Kühnen

Unbeirrbarer Machtmensch, der der Herzog von Burgund anscheinend war – dies ungefähr schwingt ja auch in der französischen Form seines Beinamens »Charles le Téméraire« mit –, war seine nächste Tat nach dem Fehlschlag von Neuss ein Rachefeldzug gegen Lothringen, das er in kurzer Zeit eroberte. Anschließend ging er gegen die Eidgenossen vor, die am Oberrhein den Aufstand gegen die burgundische Pfandherrschaft unterstützt hatten. Von ihnen wurde der Burgunderherzog das erste Mal bei Grandson (März 1476) und dann erneut bei Murten (Juli 1476) vernichtend geschlagen. Als Karl schließlich einen neuerlichen Aufstand in Lothringen niederwerfen wollte, verlor er am 5. Januar 1477 in der Schlacht vor der lothringischen Hauptstadt Nancy sein Leben.46

Mit dem Tod Karls des Kühnen geriet der burgundische Staat sofort in existentielle Nöte, nachdem die Generalstaaten dem immer irrationaler agierenden Fürsten schon zuvor den Gehorsam und jede weitere Truppenhilfe verweigert hatten. Die Geistlichen lehnten es sogar ab, Seelengottesdienste für den »Tyrannen« zu lesen. Die burgundischen Hofchronisten allerdings zeichneten ein anderes Bild Karls des Kühnen. Sein Streben nach Ehre und Ruhm sollte allen Fürsten ebenso ein Beispiel sein wie sein ritterlicher Kampfesmut. Letztendlich hätte der vom Herzog betriebene Aufstieg des Hauses Burgund an die Spitze der Christenheit nur zum Ziel gehabt, die christliche Kirche zu schützen und den Kampf gegen die Ungläubigen aufzunehmen. Dieses Bild Karls des Kühnen rezipierte Maximilian, nahm sich seinen Schwiegervater zum Vorbild und bedauerte später des Öfteren, dass Herzog Karl nicht mehr am Leben sei, denn gemeinsam mit diesem hätte er den Hochmut der Franzosen bald gezügelt.47

Den inneren Unruhen, die den Tod Karls des Kühnen begleiteten, folgte der Angriff von außen auf dem Fuß. König Ludwig XI. von Frankreich erklärte die französischen Kronlehen Burgunds für heimgefallen, weil sie als reine Mannslehen nicht auf die Erbtochter Maria übergehen könnten.48 Zugleich setzte der französische König seine Armeen gegen das Herzogtum und die Freigrafschaft Burgund sowie gegen die nördlichen Grenzgebiete Picardie und Artois in Marsch. Die erst jüngst von Burgund unterworfenen Länder Geldern, Lüttich und Utrecht wurden von Frankreich ermuntert, das burgundische Joch abzuschütteln, und Wilhelm von der Mark, René II. von Lothringen und die Eidgenossen sahen die Stunde der Rache gekommen.49

Von fast allen Seiten bedroht und gleichzeitig im Inneren mit Aufständen in Flandern, Brabant, Holland und Seeland konfrontiert, wobei sich vor allem die drei Glieder Flanderns, die Städte Gent, Brügge und Ypern, zu Wortführern gegen die »Tyrannei« des gefallenen Herzogs und für die alte Freiheit machten, berief die 20-jährige Erbherrin Maria, deren Stellung außer von Geldern von niemandem in Zweifel gezogen wurde, einen Generallandtag nach Gent, um von den Ständen angesichts der leeren Kassen Geld und Truppenhilfe gegen Frankreich zu erbitten. Im Gegenzug musste sich die Herzogin am 11. Februar 1477 zum sogenannten »Großen Privileg« verstehen, das dem burgundischen Einheitsstaat mit seinem straffen Zentralismus ein Ende setzte. Die einzelnen Provinzen erhielten ihre Eigenständigkeit zurück, und den Ständen wurde ein Widerstandsrecht eingeräumt, falls ihre Privilegien erneut missachtet werden sollten. Bald wurde auch der Druck der Generalstaaten immer größer, Maria möge den französischen Thronfolger heiraten und damit den Konflikt mit Frankreich auf friedliche Weise lösen.50

Heirat und Hochzeitsfeier

Das gewalttätige Vorgehen der ständischen Rebellion gegen die Vertreter des alten Systems wie z. B. Hugonet und Humbercourt veranlasste Maria, ihren Bräutigam Maximilian aufzufordern, unverzüglich zu ihr zu kommen, denn sonst wäre sie zu Dingen gezwungen, die sie freiwillig niemals täte. Als die kaiserliche Gesandtschaft am 18. April 1477 in Brügge eintraf, wurde man sich daher rasch einig und schloss am 21. April die Heirat zwischen Maximilian und Mariaper procuram (in Stellvertretung) ab. Damit hatten sich die Habsburger gegen die ganze Reihe von Mitbewerbern, vom französischen Dauphin über den Herzog Johann von Cleve, Philipp von Cleve-Ravenstein und den Herzog von Clarence bis zu Adolf von Egmont, durchgesetzt. Entscheidend dabei war wohl, dass Maria einerseits den letzten Willen ihres Vaters vollziehen wollte, und andererseits auf die tatsächliche und ideelle Macht des Hauses Habsburg-Österreich setzte, das ja auch den regierenden Römisch-deutschen Kaiser stellte und wohl in der Lage sein würde, den burgundischen Staat in seiner Gesamtheit zu erhalten, während ihn der König von Frankreich zu zerstückeln drohte, was auch die Stände Burgunds allmählich zum Einschwenken auf die Linie ihrer Herzogin veranlasste.51

Mit der Entsendung der Heiratsgesandtschaft und dem Abschluss der Heirat zwischen Maximilian und Mariaper procuram hatte man am Kaiserhof die nötige Zeit gewonnen, um wenigstens die allernötigsten Mittel zur Ausrüstung Maximilians und seines Gefolges für die Brautfahrt nach Burgund aufzubringen. Am 21. Mai 1477 trat Maximilian mit einer Begleitung von 70 Personen52 als seinem engeren Hofstaat unter Reinprecht von Reichenburg als Marschall53 die Reise nach Burgund an, kam aber nur langsam voran, weil einerseits jede auf dem Reiseweg liegende Stadt den Prinzen feierlich einholen wollte, Maximilian andererseits aber auch auf jedes dabei übliche Geldgeschenk angewiesen war. Anscheinend reichte das Geld aber trotzdem nur bis Köln, wo man am 3. Juli eintraf.54

Da nur enttäuschend wenige dem väterlichen Aufruf nachkamen, den Zug des Prinzen in die Niederlande mit Reitern und Fußknechten zu unterstützen, waren in Köln längere Verhandlungen über Geld- und Geleitmannschaften notwendig, was die Weiterreise um einen weiteren Monat verzögerte. Erst die 100.000 Gulden der Herzogin-Witwe Margarethe von York setzten Maximilian in die Lage, sich für die Hochzeit auszustatten und ein berittenes Gefolge von rund 1.200 Mann zu besolden, sodass er Anfang August in Begleitung der Erzbischöfe von Mainz und Trier, des Bischofs von Metz sowie der Fürsten von Sachsen, Bayern, Cleve, Anhalt, Hessen und Baden in die Niederlande weitereisen konnte. Über Aachen, Maastricht, Löwen und Brüssel, wo sich Maximilian und Maria am 11. August 1477 das erste Mal sahen, erreichte man schließlich am 18. August die flandrische Hauptstadt Gent, wo der Prinz mit großem Jubel empfangen wurde.55

Sein Aufzug im silbernen, goldverzierten Harnisch verfehlte die gewünschte Wirkung nicht, und das Übrige tat der burgundische Hofgeschichtsschreiber Jean Molinet, der Maximilian als den schönsten Prinzen auf der ganzen Welt pries. Derselbe Chronist berichtet uns auch über die an die Bibel und die Verkündigung Mariens angelehnte Begrüßungsformel, mit der die junge Herzogin ihren künftigen Gemahl als seine Magd ansprach, und der brandenburgische Gesandte weiß zu berichten, dass der Erzbischof von Trier den etwas schüchternen Prinzen erst ermuntern musste, seiner Braut das Korsett zu öffnen, um die an ihrem Herzen verborgene Nelke zu finden, mit der Joos van Cleve dann den jungen Maximilian porträtierte und uns damit wohl ein ziemlich authentisches Bild vom Aussehen des 18-jährigen Kaisersohnes überliefert hat. Noch am selben Tag wurde der Heiratsvertrag abgeschlossen, dessen Nachverhandlungen sich allerdings noch bis zum 17. September hinzogen. Erst dann setzte Maria für den Fall ihres kinderlosen Todes ihren Gemahl als Universalerben ein.56

Abb. 3:Maximilian, Gemälde von Joos van Cleve, 1510.

Am nächsten Tag, dem 19. August 1477, war mit der Eheschließung zwischen Maximilian und Maria in der Hofkapelle zu Gent ein für das Haus Habsburg-Österreich wesentlicher Schritt aus der Isolation getan, in die Friedrich III. im Reich und in Europa geraten war. Sogleich aber bekam Maximilian auch zu spüren, was es hieß, sich im Konzert der Großen zu bewegen, denn die hauptsächlich wohl auf Grund der Hoftrauer um Karl den Kühnen für burgundische Verhältnisse eher bescheidenen Festlichkeiten nützte Ludwig XI. von Frankreich für die Verbreitung des Gerüchts vom geizigsten und ärmsten Bräutigam der Welt, der in den Niederlanden erst einmal mit entsprechender Kleidung habe ausgestattet werden müssen. Dieses Gerücht tat in der Folge seine Wirkung, als es von den inneren Gegnern Maximilians aufgenommen und zur propagandistischen Waffe umgeschmiedet wurde, der neue Herzog und sein österreichisches Gefolge würden das Land berauben und dessen Schätze nach Österreich fortschaffen.57

Vorderhand war es aber nur die militärische Auseinandersetzung mit Frankreich, welche Maximilians Freude über die Schönheit seiner Frau und den Reichtum seiner neuen Länder trübte: »Hätten wir hier Frieden, wir säßen im Rosengarten«, schrieb Maximilian am 8. Dezember 1477 voller Euphorie seinem Freund Sigmund Prüschenk, denn seine Gemahlin sei zwar viel kleiner und zierlicher als die Rosina – gemeint ist seine österreichische Geliebte Rosina von Kraig, der er noch länger nachtrauerte58 –, aber sie habe ein sehr hübsches Gesicht mit sehr feinen, edlen Gesichtszügen. Sie sei klug und tugendsam, eine leidenschaftliche Reiterin, die Jagd und Falkenbeize genauso liebe wie er, und insgesamt eine Frau, wie man sie sich nur wünschen könne. Ihr tagsüber offenes Frauenzimmer sei voll schöner, fröhlicher Jungfrauen, von denen seine Hofleute küssen lernten.59 Nach dem Zeugnis Maximilians im »Weißkunig« gaben die Eheleute einander Sprachunterricht, und je mehr sie sich miteinander verständigen konnten, desto inniger wurde ihr Verhältnis zueinander: Was als politische Heirat begonnen hatte, wandelte sich zu einer Liebesbeziehung – ein bei dynastischen Verbindungen eher seltener Umstand –, die über den Tod Marias hinaus Bestand hatte, denn Maximilian bewahrte seiner ersten Gemahlin zeitlebens ein liebevolles Andenken.60

Abb. 4:Maria von Burgund, Gemälde von Niklas Reiser(?), 1500.

Geburt Philipps und Margarethes

Als dann 1478 Philipp, dessen Namengebung an Philipp den Guten erinnern sollte, und 1480 Margarethe, die man in Anklang an die drei großen Burgunderinnen desselben Namens taufte, geboren wurden, war nicht nur das private Glück perfekt, sondern auch die Dynastie gesichert. Daran änderte auch der Tod des zweiten Sohnes Franz nichts, der bereits bald nach seiner Geburt verstarb. Wie wichtig jedoch im Hinblick auf das Erbrecht insbesondere die Geburt eines männlichen Stammhalters war, zeigt der Umstand, dass man Philipp nach seiner Geburt nackt dem Volk zeigte, um allen Gerüchten von der Geburt eines Mädchens den Wind aus den Segeln zu nehmen.61

Das burgundische Erlebnis

In ähnlicher Weise wie über seine Gemahlin schwärmte Maximilian von seinen neuen Ländern, deren Jahreseinnahmen man auf über eine Million Gulden pro Jahr schätzte.62 Überall im Land standen dem Herzogspaar prächtige Schlösser und Stadtresidenzen zur Verfügung, die insbesondere in Brüssel aber auch andernorts von herrlichen Gartenanlagen und Wildparks umgeben waren, welche Maximilian später als Vorbilder für die österreichische Gartenarchitektur dienten, wofür er unter seinen Bücherprojekten auch ein eigenes Gartenbuch (»Puech der lust Gärten vnd der Siben Ruem gärten« bzw. »Die Siben lust garten«) für seine österreichischen Erbländer plante63 und zumindest in Wiener Neustadt auch umsetzen ließ, wo ein Garten nach dem Vorbild in Brügge gestaltet werden sollte.64 Völlig neu war für Maximilian und seine Begleitung auch das ganz andere, von Kunstsinn und Kultur sowie von einem zwanglosen Umgang der Geschlechter miteinander geprägte Lebensgefühl, das am burgundischen Hof herrschte und das die Österreicher in seiner ›Modernität‹ faszinierte.

Die ganze Hofhaltung war luxuriös, der Hausschatz und die Bibliothek voller Kostbarkeiten, und das Hofzeremoniell ganz auf eine gottähnliche Überhöhung des Herrschers ausgerichtet. Im Selbstverständnis der adelig-ritterlichen Welt Burgunds und seines Hofes waren als standesgemäße Vergnügungen über Tags Jagdausflüge und Turniere ebenso fest verankert wie die wohlinszenierten und von großartigen Musikern begleiteten abendlichen Tanz- und Maskenfeste. Die burgundische Hofkapelle nahm sich Maximilian später zum Vorbild für die Einrichtung einer ähnlichen Institution in Wien unter der Leitung von Georg Slatkonia, wo er seine singerknaben unterhalten und ausgebildet wissen wollte.65 Daraus entwickelten sich dann die berühmten Wiener Sängerknaben.

Im Vergleich zu den eher bescheidenen Verhältnissen am Kaiserhof zu Wiener Neustadt lernte Maximilian in Burgund einen ganz anderen Lebensstil kennen, der seinen Vorstellungen offenbar weit mehr entsprach als jener seines Vaters, der den Hang des Sohnes zur Verschwendung bereits früh getadelt hatte, indem er ihn als »Streugütlein« bezeichnete.66 Auch wenn Maximilian vom Mäßigkeitsorden Friedrichs III. die Devise Tene mensuram (»Halt Maß«) übernahm, blieb ihm doch zeitlebens die offenbar in den frühen burgundischen Jahren entwickelte adelig-ritterliche Lebensführung und herrscherliche Selbstdarstellung wichtiger als die Rücksichtnahme auf die vorhandenen Mittel.67

Der so genannte burgundische Ideo-Realismus, das ständige Schweben im Spannungsfeld zwischen Idee und Wirklichkeit im Sinne des Formulierens und Anstrebens von politischen Zielen ohne Rücksicht auf die realen Gegebenheiten, und der burgundische Militarismus wurden für Maximilian ebenso vorbildhaft wie das durch eine schon recht hoch entwickelte Diplomatie geschaffene burgundische Bündnissystem, das die auf Angriffskriege abzielende Außenpolitik stützte. In den so genannten Ordonnanzen nach französischem Vorbild hatten sich die burgundischen Herzöge eine Art stehende Kerntruppe in Form einer Reiterei geschaffen, die im Kriegsfall durch angeworbenes Fußvolk und ständische Aufgebote ergänzt wurde, wobei die Artillerie der burgundische Herzog stellte, die durch die Erfindung der so genannten Burgunderlafette hinsichtlich Beweglichkeit, Schwenkbarkeit und Zielgenauigkeit bereits entscheidend modernisiert worden war.68

Nach der Wiederherstellung der ständischen Autonomie der einzelnen burgundischen Länder im sogenannten »Großen Privileg« (1477) stand Maximilian vor der Aufgabe, in zähem Ringen mit den Generalstaaten wieder von neuem am Einheitsstaat zu bauen und die entsprechenden Behörden dafür einzurichten, was allerdings erst unter Philipp und Karl seinen Abschluss fand. Das burgundische Vorbild daher auch in der Verwaltung zu suchen oder zu diskutieren, wie dies in der Literatur lange Zeit geschah, ist somit wenig überzeugend, da die burgundische Verwaltung unter der Regierung Maximilians (1477 – 1494) selbst im Um- und teilweisen Neubau begriffen war. Darüber hinaus ist weder im Reich noch in den österreichischen Erbländern eine direkte Übernahme der burgundischen Verwaltungsorganisation nachzuweisen, sondern alle diesbezüglichen Neuerungen Maximilians knüpften hier an vorhandene Strukturen an und wurden von Räten entwickelt und getragen, die keine Kenntnis von der burgundischen Verwaltung hatten, was sie immer dann ausdrücklich betonten, wenn Maximilian die österreichischen mit den burgundischen Verhältnissen vermischte.69

Weit stärker wirkte das burgundische Vorbild bzw. das »burgundische Erlebnis«70 Maximilians beim Verfolgen von Zielen in Kriegswesen und Politik ohne besondere Rücksicht auf die finanziellen Mittel sowie die realpolitische innere und äußere Lage, auf dem Feld der herrscherlichen Selbstdarstellung und Propaganda, wo nach Art der burgundischen Hofchronistik Maximilians Leben und Taten in den glänzendsten Farben geschildert wurden, auf kulturellem Gebiet, d. h. Musik, Tanz und Theater, und überhaupt ganz allgemein auf dem Gebiet des Zivilisatorischen, wobei der Prozess der Zivilisation71 am Übergang zur Neuzeit alle Bereiche des Lebens erfasste und sowohl die »Verhöflichung« des Adels als auch die Normierung des entstehenden frühmodernen Staates bis hin zur Zähmung der Natur in Gärten und Parks beinhaltete. Das Vorbild eines höfisch-ritterlichen Herrschers, wie ihn Maximilian in Burgund idealisiert fand, traf sich ganz mit Maximilians Anlagen: Jagd und Turnier als standesgemäße Vergnügungen, Krieg und Diplomatie als Mittel der Machterweiterung, weit ausholende Politik und rücksichtsloser Fiskalismus zu ihrer Durchsetzung, Frühformen absolutistischer Herrschaft im Zeremoniell wie in den Entscheidungsabläufen der inneren Politik, herrscherliche Selbstinszenierung und Selbstdarstellung und dabei ständiger Kontakt mit Dichtern und Künstlern – darin bestand im Wesentlichen das eigentliche burgundische Vorbild.72

2.2 Der burgundische Erbfolgekrieg 1477 – 1493

Ursachen und Verlauf des Konfliktes mit Frankreich bis zum Waffenstillstand von 1480

Nach dem Ausklingen der Hochzeitsfeierlichkeiten begann für Maximilian der politische Alltag, was bedeutete, dass er sich zugleich mit den Erbhuldigungen um eine Kriegshilfe der niederländischen Stände bemühen musste. Nur wer Herr im Feld sei, der sei auch Herr im Land, wurde dem jungen Herzog unmissverständlich klargemacht,73 weshalb Maximilian sofort den Landgrafen Heinrich von Hessen und Wilhelm von Egmont zur Sicherung der engeren niederländischen Grenzen gegen die Franzosen schickte. Mit 500.000 Ecus von den Ständen unterstützt, forderte Maximilian König Ludwig XI. von Frankreich zur Einhaltung des Friedens von Soleuvre (1475) und zur Herausgabe aller besetzten burgundischen Länder und Herrschaften auf. Dies wurde von Kaiser Friedrich III. zumindest diplomatisch unterstützt, indem er beim französischen König über die Verletzung von Reichsrechten durch die Besetzung von Cambrai protestierte und Frankreich mit einem Reichskrieg drohte.74 Tatsächlich lenkte Ludwig XI. ein, schloss einen Waffenstillstand und trat im Herbst 1477 einige Grenzstädte, darunter auch die Reichsstadt Cambrai, wieder ab. Die alten Kerngebiete Burgunds, nämlich das Herzogtum und die Freigrafschaft, behielt er aber für sich.75

Karte 1:Der burgundische Machtbereich und Maximilians burgundisches Erbe.

Während des Winters 1477/78 herrschte nun zwar Ruhe, aber Maximilian beschwor Sigmund Prüschenk in zwei Briefen, bei Friedrich III. darauf zu drängen, ihm zur Hilfe zu kommen. Sonst würde er im kommenden Sommer binnen 14 Tagen alles wieder verlieren. Mit Unterstützung des Kaisers aber könnte er den französischen König bis hinter Paris zurücktreiben, gäbe es doch auf der ganzen Welt keinen verzagteren Bösewicht als diesen. Komme ihm der Kaiser rechtzeitig zu Hilfe, wäre alles gut; andernfalls aber würde Maximilian mit Schande und Spott aus dem Land gejagt werden.76 Aber Friedrich III. konnte seinem Sohn die erbetenen 1.000 Reiter nicht zur Verfügung stellen, war der Kaiser doch selbst bereits in einen Krieg mit Matthias Corvinus von Ungarn verwickelt und mit Unruhen in seinen eigenen Ländern konfrontiert. Auch die Hoffnung auf Unterstützung durch seinen Vetter Erzherzog Sigmund von Tirol zerschlug sich, da dieser selbst mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte und wegen seiner französischen Pension neutral blieb.77

Angesichts der von Karl dem Kühnen geleerten Kassen sah sich Maximilian zur Verpfändung aller Kostbarkeiten seines Hofes und zur Vermünzung seines Tafelsilbers gezwungen. Weil zugleich immer neue und höhere Steuern aufgelegt wurden, wurden er und seine österreichischen Räte alsbald mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würden das Land nur ausbeuten und dessen Schätze heimlich nach Österreich fortschaffen. Diese Stimmung ausnützend, schürte Frankreich in Geldern aber auch in Holland und Seeland den Aufruhr. Kaum war Maximilian im Norden, um die dortigen Aufstände niederzukämpfen, eröffnete Frankreich im Süden erneut den Krieg (Mai 1478), nachdem Ludwig XI. durch sein Pariser Parlament (Oberster Gerichtshof) neben dem verstorbenen Karl dem Kühnen auch dessen Tochter Maria wegen Angriffs auf ihren Lehensherrn den Prozess wegen Hochverrats hatte machen lassen, was sein Vorgehen zur Einziehung der burgundischen Länder zusätzlich legitimieren sollte. Als Anrede für Maximilian und Maria verwendete er daher stets nur »Herzog und Herzogin von Österreich«. Obwohl im Sommer der Hennegau zurückerobert werden konnte, musste sich Maximilian zu einem einjährigen Waffenstillstand (11. Juli 1478) verstehen, weil französische Bestechungsgelder bei seinen Hauptleuten Wirkung gezeigt und das Überlaufen ganzer Söldnerverbände verursacht hatten.78

Da Ludwig XI. die burgundischen Kronlehen weiterhin als heimgefallen betrachtete und es ihm beim burgundischen Erbfolgekrieg nicht um die Austragung einer deutsch-französischen Erbfeindschaft, sondern um die weitere Konsolidierung seines Staatsgebietes ging,79 eröffnete er im April 1479 neuerlich den Krieg, um sich die Freigrafschaft Burgund und die Picardie endgültig einzuverleiben. Maximilian zog daraufhin mit einem Heer von rund 27.000 Mann vor die französische Festung Thérouanne und ordnete sie dort am 7. August zur Feldschlacht:80 An den Flanken jeweils eine Abteilung der burgundischen Reiterei, in der Mitte in zwei Haufen die Hauptmasse der niederländischen, deutschen und eidgenössischen Fußknechte, etwas vorgeschoben englische und deutsche Bogenschützen sowie die Hakenbüchsen und die leichte Feldartillerie. Hinter dem Fußvolk Maximilian mit der burgundischen Garde und seinen Hauptleuten Romont, Nassau, Zollern und Jan van Dadizeele. Hoch zu Ross beschwor Maximilian ihre gerechte Sache, erinnerte an die französischen Grausamkeiten, gelobte Gott für den Fall des Sieges ein Fastenopfer, stieg dann vom Pferd, sprach kniend das übliche Gebet und küsste den Boden, der ihn aufnehmen solle, wenn er falle. Das ganze Kriegsvolk tat es ihm gleich, warf sich zu Boden, sprang dann wieder auf und brach mit erhobenen Waffen in Hochrufe auf den Heiligen Georg, auf Österreich und Burgund sowie auf den Löwen von Flandern aus.

Die deutschen und englischen Bogenschützen sowie die leichte Feldartillerie wurden von der französischen Reiterei bereits im ersten Ansturm überrannt. Vor dem lanzenstarrenden Wall der in der Mitte massierten Fußknechte wich die französische Reiterei auf die linke Flanke aus, wo ihnen die burgundische Reiterei nur kurz standhalten konnte. Während der französische Feldhauptmann Philippe de Crèvecoeur, Seigneur d'Esquerdes, mit dem Großteil seiner Reiterei die fliehenden burgundischen Edelleute verfolgte, um sich durch ihre Gefangennahme hohe Lösegelder zu holen, bildete Maximilian nach böhmisch-österreichischer Art eine Wagenburg. Er und Romont ließen die burgundische Garde absitzen und gemeinsam mit dem Fußvolk im Schutz der Wagenburg immer weiter in das Zentrum der führerlosen französischen Hauptmacht vorrücken. Engelbrecht von Nassau sammelte inzwischen die verbliebene burgundische Reiterei und brach mit ihr eine Gasse in die französischen Reihen. Nach vierstündigem Gemetzel, bei dem keinerlei Pardon gewährt wurde, war die Schlacht gewonnen und die Artillerie samt dem Feldlager der Franzosen erobert. Nach altem Rechtsbrauch ließ Maximilian auf dem Schlachtfeld über Nacht lagern, um »das Feld zu behaupten«.

War Guinegate-Thérouanne für Maximilian, der nach dem Urteil des Jan van Dadizeele in der Schlacht die Kaltblütigkeit eines alten Feldherrn gezeigt hatte, der große Sieg und die »ewige Schmach« der Franzosen, so spottete der König von Frankreich, Maximilian möge auf dem Feld, das er behauptet habe, Bohnen säen. Mit dieser Anspielung auf die Bohnen als Speise armer Leute drückte Ludwig XI. aus, dass er trotz der Niederlage letztendlich den längeren Atem haben werde. Tatsächlich war Maximilian trotz einzelner Erfolge nicht in der Lage, dem Krieg eine entscheidende Wendung zu geben. Vielmehr erging man sich in gegenseitigen Grausamkeiten, was den Schweizer Chronisten Valerius Anshelm zum Urteil brachte: »Vernunft und Maß sind edel, jedoch bei den Edlen selten zu finden, deren Unvernunft und Unmaß man als Recht leiden muss; ein unmäßiger Fürst gleicht einem ungezähmten Hengst, ein unmäßiger König aber einem räudigen Hund«.81

Während der Nürnberger Reichstag (Oktober 1479) eine Kriegshilfe zur Erhaltung der Niederlande beim Reich ablehnte,82 kaperte Frankreich die Getreideschiffe und die Heringsflotte der Niederlande, so dass dem äußerst harten Winter von 1479/80 eine allgemeine Hungersnot und Teuerung folgten. Angeheizt durch französische Bestechungsgelder, d. h. dem damals bei allen europäischen Mächten üblichen System von Pensionären als bezahlte Stimmungsmacher, wie sie Maximilian später selbst etwa ganz massiv in der Schweiz einsetzen sollte,83 begann sich vor allem in den großen flandrischen Städten Gent, Brügge und Ypern der Widerstand zu formieren. Mit seinem gleichzeitigen Versuch, den burgundischen Zentralismus Karls des Kühnen wiederherzustellen, goss Maximilian, der diesbezüglich über kein besonderes politisches Gespür verfügte,84 zusätzlich Öl ins Feuer. Dazu kamen auch noch so ausgesprochene Missgriffe wie etwa die Einführung einer neuen Biersteuer. Kein Wunder also, dass die französischen Pensionäre unter diesen Bedingungen leichtes Spiel hatten, im Lande immer mehr die Stimmung zu verbreiten, dass die Habsburger und Maximilian Burgund eigentlich nur als Eroberung betrachteten.85

Da von Friedrich III. und dem Reich keine Unterstützung kam, bemühte sich Maximilian, das alte burgundische Bündnissystem mit Spanien und England wieder aufleben zu lassen. Während ihm das bei Spanien zunächst misslang, folgten der Erneuerung des englisch-burgundischen Handelsbündnisses eine Heiratsabrede und schließlich ein Kriegsbündnis, das am 1. August 1480 trotz aller französischen Störversuche zustande kam und Ludwig XI. zum Abschluss eines neuen Waffenstillstandes veranlasste (27. August 1480). Ohne den Druck eines äußeren Krieges war Maximilian nun in der Lage, sowohl Holland als auch Geldern zu befrieden, wo er und Maria im Mai 1481 in s'Hertogenbosch die feierliche Erbhuldigung empfingen. Für die innere Lage Burgunds bezeichnend war das Kapitel des Ordens vom Goldenen Vlies, das im Zuge der Erbhuldigung abgehalten wurde: Zwar wurden die Ordensritter, die zu Frankreich übergelaufen waren, vom Orden ausgeschlossen, aber auch Maximilian als Souverän des Ordens wurde für seine Regierungsführung in den letzten Jahren getadelt. Damit zeigte selbst die Loyalität innerhalb des burgundischen Hausordens bereits sichtbare Risse.86 Trotzdem schien sich das Blatt weiter zugunsten Maximilians und seiner Herrschaft in den Niederlanden zu wenden, als ihm auch Nimwegen huldigte. Aber mitten in das Friedensfest von Arnheim platzte die Nachricht, dass Jan von Montfort den Aufstand in Holland neu entfacht hatte, der dann Maximilians Hauptmann Jean de Salazar