14,99 €

Mehr erfahren.

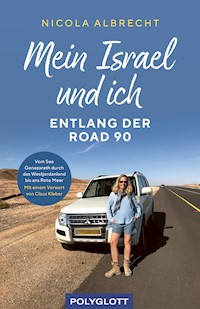

- Herausgeber: Polyglott, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: POLYGLOTT Abenteuer und Reiseberichte

- Sprache: Deutsch

»Nicola Albrecht holt einen dort ab, wo die News enden, und nimmt einen mit an unbekannte Orte und zu Menschen, die ihre Geschichten erzählen und vertrauensvoll ihre Herzen öffnen.« CLAUS KLEBER Ein außergewöhnlicher Roadtrip durch Israel und die palästinensischen Gebiete Die ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht nimmt uns mit auf eine einzigartige Reise: auf der Road 90 von der libanesischen Grenze bis ans Rote Meer. Sie besucht nicht nur Sehnsuchtsziele wie den See Genezareth, sondern erkundet auch weniger bekannte Regionen wie das Jordantal. Dabei begegnet sie Mönchen und Tanzlehrern, Beduinen und Siedlern und will wissen: Was bewegt die Menschen jenseits der Metropolen? Außerdem erzählt sie, wie es ist, mit der eigenen Familie im Krisengebiet zu leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

© eBook: 2022 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München

© Printausgabe: 2022 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München

POLYGLOTT ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Film, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

Leserservice:

GRÄFE UND UNZER Verlag

Grillparzerstraße 12

81675 München

www.graefe-und-unzer.de

Autorin: Dr. Nicola Albrecht

Redaktion und Projektmanagement: Silke Tauscher

Lektorat: Dr. Hella Reese

Bildredaktion: Silke Tauscher

Schlusskorrektur: Ulla Thomsen

Covergestaltung: Favoritbüro Gbr

Kartografie: Gerald Konopik, DuMont Reise Kartografie

eBook-Herstellung: Laura Denke

ISBN 978-3-8464-0897-1

1. Auflage 2022

GuU 8-0897 01_2022_02

Bildnachweis

Coverabbildung: Imke Vogtherr

Fotos: Nicola Albrecht; Alon Caspi; Uwe Dörgeloh; Tim Lewerth; Ahmad Mashal; Željko Pehar; Hilik Rimoch; Imke Vogtherr

Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ohne Zustimmung von Gräfe und Unzer ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Daten und Fakten für dieses Werk wurden mit äußerster Sorgfalt recherchiert und geprüft. Wir weisen jedoch darauf hin, dass diese Angaben häufig Veränderungen unterworfen sind und inhaltliche Fehler oder Auslassungen nicht völlig auszuschließen sind. Für eventuelle Fehler oder Auslassungen können Gräfe und Unzer, die ADAC Medien und Reise GmbH sowie deren Mitarbeiter und die Autoren keinerlei Verpflichtung und Haftung übernehmen.

Bei Interesse an maßgeschneiderten B2B-Produkten: Roswitha Riedel, [email protected]

Wichtiger Hinweis

Die Daten und Fakten für dieses Werk wurden mit äußerster Sorgfalt recherchiert und geprüft. Wir weisen jedoch darauf hin, dass diese Angaben häufig Veränderungen unterworfen sind und inhaltliche Fehler oder Auslassungen nicht völlig auszuschließen sind, zumal zum Zeitpunkt der Drucklegung die Auswirkungen von Covid-19 auf das Hotel- und Gastgewerbe vor Ort noch nicht vollständig abzusehen waren. Für eventuelle Fehler oder Auslassungen können Gräfe und Unzer, die ADAC Camping GmbH sowie deren Mitarbeiter und die Autoren keinerlei Verpflichtung und Haftung übernehmen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch bei Personenbezeichnungen das generische Maskulinum verwendet. Es gilt gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die Road 90 – mit ihren 480 Kilometern ist sie nicht nur die längste Nationalstraße Israels, sondern auch die Lebensader der Region. Wer hier unterwegs ist, kann im sogenannten Hinterhof des Heiligen Landes wohl am besten erfahren, was die Menschen mit ihrer Heimat verbindet. Die Landschaften entlang der Strecke sind atemberaubend und so vielfältig wie die Lebenswelten der Menschen: von Avi und seiner »Knaipe« irgendwo im Nirgendwo über Aussteiger im eigenen Land, kreative Kibbuzniks und traditionelle Beduinen bis hin zu Gidi, der die Taufe im Jordan zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Eines haben alle Menschen entlang der Road 90 gemeinsam: Sie lieben das Leben und kämpfen um ihr Dasein. Zwischen alten Konflikten und neuen Herausforderungen sind sie auf der Suche nach Zusammenhalt und Selbstbestimmung. Nicola Albrecht nimmt uns mit auf eine einzigartige, sehr persönliche Reise zu Menschen, die sie willkommen geheißen haben – mal mit »Schalom«, mal mit »Salam«.

Besondere Empfehlungen

METULLA >

Zu Gast auf Avis Apfelplantage

DAS HULA-TAL >

Ein ungewöhnliches Road-Motel

SEE GENEZARETH – GINNOSSAR >

Wo Pilgerträume wahr werden

KIBBUZ AFIKIM >

Tanzen im Speisesaal

DAS JORDANTAL >

Terrain der Beduinen

JERICHO >

Familientag im palästinensischen Spaßbad

EIN BOKEK >

Vom Wasser getragen im Toten Meer

TIMNA-NATIONALPARK >

Wanderparadies für Familien

Für Jonas:

»Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.«

– Augustinus von Hippo –

VORWORT VON CLAUS KLEBER

»Entdecken, was die Menschen verbinden kann«

Das Stichwort Naher Osten löst wohl bei jedem von uns ganz unterschiedliche Assoziationen aus. Für die einen ist Israel ein Sehnsuchtsziel, für die anderen Ort des potenziellen Terrors und der ständigen Gefahr: Kaum eine Region der Erde weckt so viele Emotionen in uns, kaum ein Konflikt drängt uns so vehement, Partei zu ergreifen.

Es gehört zu den Privilegien meines abendlichen Jobs, fast täglich mit einigen der besten Journalist*innen unter der Sonne arbeiten zu dürfen: den Auslandskorrespondent*innen der großen Sender. Nicola Albrecht ist eine der erstaunlichsten unter ihnen. Sie bewältigt die Herausforderungen der schwierigsten Weltregionen mit Offenheit, authentischem Interesse und unerschütterlicher Zuversicht – journalistische Tugenden, die sie zu einer erfolgreichen China-Korrespondentin gemacht haben und die ihr nun schon seit Jahren bei der Berichterstattung aus dem Heiligen Land zugutekommen, wenngleich unter ganz anderen Voraussetzungen. In China darf es nur eine Meinung und eine Wahrheit geben – in Israel und dem ganzen Nahen Osten hingegen begegnen einem auf Schritt und Tritt fast ebenso viele Wahrheiten wie Menschen. Durch diesen unauflöslich scheinenden Wirrwarr ist Nicola Albrecht eine wunderbare Begleiterin, weil sie immer wieder etwas entdeckt, was die Menschen verbinden kann.

In diesem Buch bietet sie keine weitere Analyse des Nahostkonflikts. Wer sich mit ihr entlang der Road 90 auf die Reise durch Israel und Palästina begibt, dem eröffnet sich stattdessen die Welt hinter den Klischees und jenseits dessen, was in der komprimierten Welt der Nachrichten transportiert werden kann. Nicola Albrecht holt einen dort ab, wo die News enden, und nimmt einen mit, an unbekannte Orte und zu Menschen, die ihre Geschichten erzählen und vertrauensvoll ihre Herzen öffnen.

Wenn man als Leser gemeinsam mit ihr die Kibbuzim besucht, darf man miterleben, wie sich die Menschen dort ständig neu erfinden und ihre Träume verwirklichen, ohne dabei ihre Ideale aufzugeben, aber auch, wie sie Woche für Woche zusammenkommen und gemeinsam die traditionellen Volkstänze aufleben lassen, und zwar unter einer Bedingung: No politics, denn sonst gäbe es Krieg auf dem Parkett.

Wenn Nicolas Freundin Malkitta schildert, wie sie das Konzentrationslager Bergen-Belsen überlebt hat und sich als sogenannte »Jecke« (so nannte man – und nennt man immer noch – die deutschprachigen jüdischen Einwanderer, die in den Dreißiger- und Vierzigerjahren nach Israel gekommen sind) in der orientalischen Umgebung des neu gegründeten Staates Israel zunächst so gar nicht zu Hause fühlte und auch heute noch gerne zu ihrem Sohn nach München fliegt, versteht man ein bisschen besser, dass man mit Schwarz-Weiß-Denken völlig daneben liegt.

Und wenn der 23-jährige Ahmad Abu Assal aus einem Flüchtlingslager bei Jericho erklärt, wie aus ihm der stolzeste Bademeister Palästinas wurde und dass ihm zu seinem Glück nur noch ein Besuch am Meer fehlt, wird einem allmählich bewusst, dass die Lebenswelten der Menschen entlang einer einzigen Straße kaum unterschiedlicher sein könnten und dass sie doch eines gemeinsam haben: die tiefe Verbundenheit mit ihrem Fleckchen Erde, im Hinterhof des Heiligen Landes, wie sie es liebevoll nennen, wo sie nach Zusammenhalt suchen und auf eine glückliche Zukunft hoffen. Nicola Albrecht lädt den Leser ein, auf einer Reise entlang der Road 90 diese Menschen kennenzulernen, ihnen ohne Vorurteile zu begegnen, sich mit ihr überall hinzutrauen und selbst dort herzlich empfangen zu werden, wo man es vielleicht am wenigsten vermutet hätte. Ich wünsche eine gute Reise!

Ihr Claus Kleber

EINLEITUNG

Mein Weg in den Nahen Osten

Der Himmel über Peking war grau und smogverhangen, als an einem Nachmittag im Frühling 2014 mein Telefon klingelte: Ob ich mir vorstellen könne, als Korrespondentin im Nahen Osten zu arbeiten? Schock, Freude, Sprachlosigkeit.

Von einem solchen Angebot hatte ich schon lange geträumt. Dann wurde mir flau: Zu der Freude und der Neugier auf die Menschen vor Ort und der Lust auf spannende Entdeckungen gesellte sich die Sorge vor einem Leben mit meiner Familie mitten in einem der großen Krisengebiete der Welt. Aufgeregt erzählte ich meinem Mann von dem Angebot. Wir diskutierten nicht lange, waren uns schnell einig: Das war das Abenteuer, auf das wir gewartet hatten.

Schon mehrfach war ich als Reporterin mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Tel Aviv, in Jerusalem und in Gaza gewesen, meistens wenn der Konflikt wieder einmal aufgeflammt war. Damals arbeitete ich ausschließlich als Kriegs- und Krisenreporterin, und für eine wirklich tiefgehende Auseinandersetzung mit den Orten und den Menschen blieb, offen gestanden, wenig Zeit. Die heiligen Stätten waren reine Kulisse, und selbst das leckere Essen in der Region stillte lediglich den Hunger zwischen Reportagen und Live-Schalten. Doch nun sollte es ein Teil von mir werden: das Heilige Land – Mythos und Sehnsuchtsort, Ursprung unzähliger Geschichten. Das Zuhause von Menschen, die ihr Leben lieben, aber um ihr Dasein kämpfen müssen, sollte nun auch mein Zuhause werden. Ein Zuhause zwischen Leichtigkeit und Ausnahmezustand, ganz gleich ob in der hedonistischen Partywelt von Tel Aviv, den engen Gassen der Jerusalemer Altstadt oder auf den quirligen Märkten von Ramallah bis Jenin. Die in ihrer Heimat tief verwurzelten Menschen, die auf der Suche nach Zugehörigkeit und Selbstbestimmung waren, sollten meine Nachbarn werden. Das war vor allem eines: aufregend.

Im Juli 2014 ging es los. Ich flog von Peking nach Tel Aviv, um nach einer Wohnung für uns drei und einer Kita für unseren Sohn Jonas Ausschau zu halten. Kurz nach der Landung brach der Konflikt wieder einmal aus. Raketenalarm in Tel Aviv. Das war für mich zwar nichts Neues, doch diesmal fühlte es sich anders an. Schließlich sollte meine Familie ja schon bald mit hierherkommen.

Ich hatte zehn Tage Zeit, um alles vorzubereiten. An den Vormittagen besichtigte ich Wohnungen, und die zentrale Frage lautete plötzlich: Effo ze mamad ? Wo befindet sich der Schutzraum in der Wohnung? Ließe sich der vielleicht zum Kinderzimmer umfunktionieren, so dass wir bei Alarm mitten in der Nacht unseren Sohn nicht wecken müssen? Die Maklerin zeigte mir in dieser Zeit 30 Wohnungen. Jeden Morgen holte sie mich um neun Uhr vor meinem Hotel mitten in Tel Aviv ab und fuhr dann kreuz und quer mit mir durch die Stadt. Ich erinnere mich noch gut an ein schönes Garten-Apartment im Stadtteil Neve Tzedek, das allerdings schon von einer Vielzahl von Mücken bewohnt wurde, an eine Wohnung in einem Hochhaus mit tollem Blick über die ganze Stadt, von wo aus ich die Raketen fliegen sehen konnte, und an eine kleine, gewölbeartige Behausung in der historischen Altstadt von Jaffa, ohne Parkplatz und ohne Schutzraum, dafür aber mit einem Zugang über hundert Treppenstufen – nicht gerade ideal, wenn man mit einem Buggy unterwegs ist. Unser Sohn war gerade erst ein Jahr alt geworden.

Mittags setzte mich die Maklerin dann immer vor dem ZDF-Studio ab, denn die politische Lage spitzte sich wieder einmal zu, und der damalige Korrespondent, mein Vorgänger Christian Sievers, musste täglich für diverse Sendungen berichten und Schaltgespräche führen. Ich war also eine willkommene Verstärkung und wurde gleich in die Berichterstattung eingebunden. Das Team im Studio war mir vertraut. In den Jahren 2010 und 2011 hatte ich ein paar Wochen lang mit den Kollegen zusammengearbeitet, auch in Gaza war ich bereits mehrfach gewesen.

Doch was am 8. Juli 2014 geschah, hat mich so erschüttert, dass ich es wohl nie vergessen werde – auch weil es beinah surreale Züge hatte. Diese Ereignisse haben mir wieder einmal vor Augen geführt, dass auf unserer Welt so unfassbar vieles gleichzeitig geschieht. Selbst für uns Reporter, die wir zwischen den Realitäten pendeln, wird es da manchmal schwierig: nämlich wenn wir Tod und Zerstörung zu einem Fernsehpublikum transportieren sollen, das an diesem Tag ausgelassen vor der Flimmerkiste sitzt und sich fast im Minutentakt freut, weil das Runde ins Eckige geschossen wird. Es war Fußball-WM, Deutschland stand im Halbfinale. Mein Mann Telis meldete sich aus China und fragte, ob alles o.k. sei. »Alles bestens«, antwortete ich, aber natürlich wusste er: Das sage ich auch, wenn es vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht … Er wollte wegen der Zeitverschiebung nachts aufstehen, um das Spiel gegen Brasilien live im deutschen Fernsehen sehen zu können. »Mach das«, sagte ich ihm, »ich schaue wohl mit den Kollegen im Studio, wir müssen vermutlich arbeiten und lassen das Spiel nebenher laufen.« Und dann rollte die Militäroperation »Protective Edge« an, hierzulande besser bekannt als Gaza-Krieg von 2014. Radikale Palästinenser feuerten Dutzende Raketen aus dem Gazastreifen auf Tel Aviv ab. Alle paar Minuten rannten wir in den Schutzraum in unserem Bürogebäude, bis wir beschlossen, beim nächsten Alarm aufs Dach zu gehen und zu filmen, wie die Raketen vom israelischen Abwehrsystem abgefangen werden. Unser Kamerateam war in Tel Aviv unterwegs, unsere palästinensischen Kollegen in Gaza berichteten von dort. Die israelische Armee flog Luftangriffe, bald war klar, dass eine Bodenoffensive vorbereitet wurde. Wir teilten uns auf: Christian Sievers analysierte in den Schaltgesprächen die Lage, ich führte Interviews und machte die Berichte. So ging das fast im Stundentakt. Dann begann das Halbfinale. Das ZDF übertrug das Spiel, und für die Halbzeitpause war eine Ausgabe des »heute journal« vorgesehen. Dafür sollte ich einen Bericht machen und die Lage erklären, und Christian würde anschließend ein Live-Gespräch mit Claus Kleber führen.

In unserem Schneideraum standen mehrere Monitore. Auf dem einen sahen Cutter Tim und ich uns an, was wir geschnitten hatten, auf dem anderen traf laufend neues Material von unseren Teams und den Nachrichtenagenturen ein, auf dem dritten lief das Halbfinale. Es fiel ein Tor nach dem anderen, Tim und ich kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Manchmal wussten wir nicht, was wir da gerade hörten: Torjubel, Explosionsgeräusche der Bomben auf Gaza oder den Raketenalarm – und war der gerade live oder kam das Getöse aus dem Lautsprecher? Unser Beitrag über den Beginn des Gaza-Kriegs war kurz vor der Halbzeitpause fertig. Es stand unglaubliche 6:0 für Deutschland, und Christian steckte seinen Kopf durch die Tür: »So viele Zuschauer hatten wir noch nie und werden wir wohl auch nie wieder haben«, bemerkte er und spielte darauf an, dass an diesem Tag die Einschaltquote wohl extrem hoch sein dürfte. »Nee, den Krieg schaut sich keiner an«, rief ich zurück, »du weißt doch, in der Halbzeitpause gehen alle auf die Toilette oder holen sich ein Bier.« In Extremsituationen neige ich manchmal dazu, mein eigenes Entsetzen mit einer blöden Bemerkung zu kaschieren.

Tatsächlich gab es an diesem Abend einen Quotenrekord: 32,57 Millionen Zuschauer hatten das Halbfinale im ZDF verfolgt. Wie viele davon nach dem Torhagel auch die Zusammenfassung über den Raketen- und Bombenhagel im Nahen Osten gesehen haben, ist nicht dokumentiert. Einer jedoch hatte sich auch unseren Bericht angeschaut: mein Mann Telis. Unser Sohn hatte sich pünktlich zur Halbzeitpause mit dem Wunsch nach seiner nächtlichen Flasche Milch gemeldet. Die bekam er, während das »heute journal« lief und mein Mann von den schlechten Neuigkeiten aus Israel und Gaza erfuhr. »Sieht ja nicht sehr einladend aus bei euch«, lautete seine Nachricht. »Ich hoffe, ihr seid an sicheren Orten.«

Die darauffolgenden Tage verliefen auf ähnliche Weise, nur ohne Fußball: Es war Krieg, und ich suchte immer noch eine Wohnung und eine Kita. Letztere fand ich immerhin recht schnell, in einer kleinen Straße in Jaffa. Sie wirkte etwas heruntergekommen, aber die Erzieherin begrüßte mich so herzlich, dass ich mich auf der Stelle in sie verliebte. Und einen Schutzraum gab es dort auch. Darüber war ich besonders froh, denn am Vortag meines Besuchs waren Raketenteile über der Kita niedergegangen. Glücklicherweise war niemand zu Schaden gekommen. Die Trümmer waren in den Garten gefallen, während die Kinder mit ihren Betreuern sicher im Schutzraum saßen.

Nach zehn erlebnisreichen und denkwürdigen Tagen stieg ich wieder in den Flieger, es ging zurück nach China. Der Gaza-Krieg dauerte noch an. Einen Kitaplatz hatte ich, eine Wohnung allerdings nicht. Und es blieb das mulmige Gefühl bei dem Gedanken, mit der Familie bald dauerhaft nach Tel Aviv zu ziehen.

Plötzlich mit der Familie mitten im (heiligen) Krisengebiet

Im Oktober 2014 landeten wir drei in Tel Aviv und machten uns als Erstes auf die Suche nach einer Wohnung.

Der Gaza-Krieg war zwar vorbei, und es herrschte Waffenstillstand, doch die Lage war noch immer angespannt. Die Stimmung auch. Irgendwie wirkte selbst das sonst so fröhliche Tel Aviv deprimiert. Vor allem die jungen Israelis bezweifelten, dass die Zukunft besser und sicherer werden würde.

Wir kamen vorerst in einer Ferienwohnung unter, während unsere Möbel irgendwo zwischen Peking und Tel Aviv auf einem Containerschiff über die verschiedenen Ozeane schipperten. Die Maklerin war nun jeden Morgen mit der ganzen Familie auf Besichtigungstour. Für uns stand fest, dass unser Sohn Jonas möglichst in einem ortsüblichen Umfeld aufwachsen sollte: keine internationalen Einrichtungen, keine Expat-Blase, sondern ein Viertel, in dem jüdische und arabische Israelis Seite an Seite lebten. Schließlich wurden wir fündig und zogen nach Jaffa. Uns war klar, dass auch hier nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen herrschte, dass der Gentrifizierungsprozess in vollem Gange war und alteingesessene Bewohner verdrängt wurden. Aber wir wussten auch, dass hier Menschen lebten, die an die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz glaubten, und das gab für uns den Ausschlag. Wir zogen dann auch gleich mitten hinein in das berühmt-berüchtigte Viertel Ajami, dem immer noch das Stigma der einstigen No-go-Area anhaftete, in der Drogen, Clan-Kriege und Polizeigewalt den Alltag bestimmt hatten. Für uns war es eine fast normale Wohnstraße, wo wir in ein fast ganz gewöhnliches Mehrfamilienhaus zogen. Dort lebten bereits Juden, Muslime und Christen unter einem Dach, alle mit israelischem Pass. Es versprach bunt und interessant zu werden.

Der Umzug im November gestaltete sich allerdings erst einmal ziemlich turbulent. Es regnete und stürmte, die Ferienwohnung stand ständig unter Wasser, denn kein Fenster war dicht. Und auch in unserer neuen Wohnung lief das Wasser nur so an den Wänden herunter. Täglich schauten wir also in unserem zukünftigen Zuhause vorbei, nur einmal kamen wir gar nicht erst so weit: Ein Polizist sperrte just vor unserem Auto die Straße und forderte mich auf zu wenden. »Warum, wir wohnen doch gleich da vorne, nur 20 Meter sind es noch?«, zeigte auf das Haus und bat, noch schnell an der Absperrung vorbei zu dürfen. »Wenn du unbedingt willst«, sagte er trocken. »Meine Kollegen entschärfen gerade eine Autobombe vor eurem Haus.« Damit hatte er das bessere Argument, und ich fuhr in einer großen Schleife wieder zur Ferienwohnung zurück.

Fahrradtour auf Tel Avivs Stadtautobahn

Als wir dann doch endlich einziehen konnten, stellten wir verwundert fest, dass die Vormieterin sämtliche Schalter und die meisten Steckdosen ausgebaut hatte, so dass überall lose Kabel aus den Wänden hingen und wir unseren 14 Monate alten Sohn nicht frei durch die Wohnung laufen lassen konnten. Letztlich dauerte es mehr als einen Monat, bis alles einigermaßen an seinem Platz war und wir auch Lichtschalter hatten.

Die Nachbarn hingegen machten es uns leicht, in unserem neuen Domizil anzukommen. »Kommt, trinkt einen Kaffee mit uns!«, wurden wir meistens eingeladen, wenn wir aus der Tür traten. Kaffee, Kekse und Shisha standen fast rund um die Uhr bereit, und zwar meist auf dem Gehweg vor dem Haus. Viele unserer Nachbarn, vor allem die Älteren, pflegten ihre arabischen Traditionen, und dazu gehört, bei gutem Wetter auf Plastikstühlen vor dem Haus zu sitzen.

Jonas, hebräisch Yonah und arabisch Younis, wurde für die Familie zum Türöffner. Es dauerte nicht lang, und mein Mann war in halb Jaffa als Abu Younis, also als der Vater von Jonas, bekannt. Die Mühe, seinen richtigen Namen zu nennen, sparte er sich schnell, denn dafür interessierte sich ohnehin niemand. Bis man mich im Viertel erkannte, verging mehr Zeit. Umm Younis, also die Mutter von Jonas, sei ja viel weg, erzählte man sich, und so nannten sie mich mit Zweitnamen »die Journalistin«.

In seiner Kita fand sich Jonas auf Anhieb gut zurecht, schon bald plapperte er gleich gut auf Deutsch und Hebräisch und später auch ein paar Sätze auf Arabisch. Es war eine gemischt-konfessionelle Einrichtung, liberal und weltoffen. Dort lernten wir viele nette Familien kennen, mit denen wir noch heute befreundet sind. Oft wurden wir zum Schabbat-Essen eingeladen und zu den jüdischen Feiertagen wie Pessach oder Rosh ha-Shana. Mit drei Jahren wechselte Jonas von der Kita in einen Kindergarten. Auch der befand sich in Jaffa und war ein ganz außergewöhnlicher Ort. Geleitet wurde er von der zauberhaften Ora, einer jüdischen Israelin, und ihrem wunderbaren Ehemann Ihab, einem muslimischen arabisch-stämmigen Israeli, beide gläubig. Geheiratet haben sie gegen den Widerstand in ihren Familien und in Nichtachtung sämtlicher gesellschaftlicher Vorurteile. Den Kindergarten haben sie gemeinsam eingerichtet, in einem alten, typisch arabischen Haus mit hohen Decken, Pfeilern und Bögen und mit einem riesigen Garten. Dort gab es Hühner und Ziegen, und ab und zu mussten auch die Kinder dabei helfen, eine entlaufene Ziege wieder einzufangen. Auch dort ging es herzlich und liberal zu. Die Kindergärtnerinnen waren teils jüdisch, teils muslimisch, manche im Minirock, andere mit Hijab. Den Kindern war das völlig egal, sie liebten Ella und Ghada gleichermaßen. Ihre Zuneigung machten sie weder vom Aussehen, der Religionszugehörigkeit oder der Herkunft abhängig. Konsequenterweise wurden dann auch einfach alle Feiertage zelebriert, ganz gleich ob Pessach, Weihnachten oder Ramadan. Zum Fastenbrechen traf sich manchmal der ganze Kindergarten im Park. Daran erinnern wir uns besonders gern zurück.

Und so wurde Israel für Jonas zur Heimat, während Deutschland bloß das Land war, in dem Oma und Opa wohnten und wo es meistens regnete. In seinen ersten Lebensjahren war das noch keine große Herausforderung für uns. Jonas wuchs mit Hummus und Falafel auf, zog Schawarma einer Bratwurst vor und nennt Mujaddara, ein arabisches Reis-Linsen-Gericht, bis heute sein Lieblingsessen. Er lernte Bethlehem und die Geburtskirche mit knapp zwei Jahren kennen, erfuhr später aber auch, dass er die Mauer um Bethlehem zwar bei unseren Besuchen mit Graffiti besprühen darf, sie aber auch bedeutet, dass die meisten Palästinenser aus Bethlehem in ihrer eigenen Stadt gefangen sind. Er hatte viele Freunde, verbrachte viel Zeit draußen in den Parks, am Strand, auf Spielplätzen. Und selbst zur Zeit der sogenannten Messer-Intifada, als es viele Attentate im ganzen Land gab und auch bei uns in der Nachbarschaft Menschen erstochen wurden, Jaffa plötzlich wieder als sehr gefährliche Gegend galt, konnten wir all das gut von ihm fernhalten.

Doch je älter Jonas wurde, desto komplizierter wurde es. Wie sollte man einem Fünfjährigen, der gerade in die Vorschule gekommen ist, den Nahostkonflikt erklären? Denn natürlich gab es auch nach 2014 wieder Raketenalarm. Auch in Tel Aviv und auch mal später am Abend. Das bedeutete, das schlaftrunkene Kind aus dem Bett in den Schutzraum zu tragen und zwei Fragen gleichzeitig zu beantworten. Die der Redaktion in Mainz: »Kannst du ins Büro fahren und ein Schaltgespräch führen?« und die meines Sohnes: »Mama, warum weckst du mich, wenn du arbeiten musst?« Manchmal schrillten die Sirenen morgens beim Frühstück, kurz vor Schulbeginn. Auch dann ging es schnell in den Schutzraum, wieder nicht ohne eine Frage meines Sohnes: »Warum schießt die Hamas Raketen auf uns, wenn sie doch sauer auf die israelische Regierung ist? Können die das nicht untereinander klären?« Jonas hat während unserer Zeit in Israel und auf unseren Reisen vor Ort mit seinen kindlichen Aussagen oft den Nagel auf den Kopf getroffen und uns ganz schön um Erklärungen ringen lassen. Mit drei Jahren erklärte er, Mauern seien doof, weil man nie mit eigenen Augen sehen könne, was auf der anderen Seite sei. Mit vier begann er, Checkpoints zu hassen, wollte nicht aus dem Auto aussteigen, wenn ein Soldat dies verlangte, und wenn ein Hund an seinem Kindersitz schnüffelte, fing er aus Protest an zu schreien und schickte den Hund resolut weg. Soldaten sollten am Checkpoint lieber Eis verkaufen, lautete sein Lösungsvorschlag, den er auch gleich unüberhörbar kundtat. Wir haben ihn überallhin mitgenommen: zum Wandern in den Wadis ebenso wie zum Zelten bei den Beduinen und zu den Delfinen im Roten Meer. Gemeinsam erkundeten wir jeden Winkel im Heiligen Land. Ein Navigationssystem brauchte ich nach einiger Zeit höchstens noch, um einen Stau angezeigt zu bekommen. Nach sechs Jahren in Israel sind aus Bekannten Freunde geworden, und das ungeachtet ihrer Herkunft oder Religion. Auch heute noch lässt mich der Konflikt nicht selten verzweifeln.

Rückblickend war es eine intensive Zeit, auch in emotionaler Hinsicht. Oft haben uns Freunde aus Deutschland oder aus anderen Gegenden der Welt besucht. Ihnen haben wir gerne unsere Lieblingsplätze im ganzen Land gezeigt, haben versucht zu vermitteln, warum hier alles so wunderschön ist, gleichzeitig aber auch kompliziert und aggressionsgeladen oder eben sehr bedrückend sein kann. Vermutlich waren wir hin und wieder ziemlich anstrengende Gastgeber, die ihren Freunden viel zugemutet haben, frei nach dem Motto: Mehr als ein Tag am Strand ist nicht drin, dann geht es mindestens einmal nach Hebron, und zwar in beide Teile der Stadt, den palästinensischen und den von israelischen Siedlern besetzten. Ein Versuch, per Druckbetankung das schwer Verständliche etwas fassbarer zu machen. Dabei haben auch wir nach Jahren vor Ort immer wieder neue Aspekte der politischen Situation kennengelernt. Verständigt habe ich mich übrigens meistens auf Englisch, das klappt in Israel und in den Palästinensischen Gebieten in der Regel recht gut. Im Gegensatz zu Jonas habe ich nicht gelernt, fließend Hebräisch zu sprechen, aber für etwas Small Talk, eine nette Begrüßung und ein paar Fragen haben meine Kenntnisse gereicht. Erst in Deutschland, als ich immer mal wieder eine hebräischsprachige TV-Serie im Original geschaut habe, ist mir aufgefallen, wie viel ich doch verstehe. Um mich auch auf Arabisch verständigen zu können, habe ich Unterricht genommen, mein Lehrer Ali aus Jaffa hat mir vor allem das gesprochene palästinensische Arabisch beigebracht. Davon habe ich sehr profitiert, denn über die Sprache erreicht man die Menschen ganz unmittelbar, und manchmal ist es auch hilfreich, wenn man als Frau an einem Hamas-Checkpoint den unfreundlichen Kontrolleur in seiner Muttersprache wissen lassen kann, dass man die Chefin des Teams ist. Auf meinen Dienstreisen waren allerdings immer auch Dolmetscher dabei, denn nicht nur die Verständigung ist das A und O in meinem Job, sondern auch das akkurate Übersetzen von Interviews.

Und dann gab es da noch diese eine Reise, die mich Israel und Palästina auf eine andere, angenehm leichte, aber keineswegs oberflächliche Art entdecken und vielleicht auch ein bisschen besser verstehen ließ. Ich wählte eine Route, die in keinem Reiseführer steht. Sie führt durch Orte jenseits der Metropolen, ist deswegen aber nicht weniger spektakulär. Und: Jeder kann sie in einer Woche oder auch einem Monat selbst er-fahren, je nachdem wie viel Zeit zur Verfügung steht. Vielleicht machen Sie sich selbst einmal auf den Weg? Vorher aber möchte ich Sie gern auf meine Reise mitnehmen: auf die Road 90!

Auf der Road 90 durch den Hinterhof des Heiligen Landes

Die Road 90 ist mit ihren 480 Kilometern nicht nur die längste Straße Israels, sondern auch die Lebensader des Landes. Die Landschaft ist atemberaubend und abwechslungsreich, und die Lebenswelten der Menschen ändern sich ständig.

Wer sich darauf einlässt, kann hier, im Hinterhof des Heiligen Landes, wohl am besten erfahren, worin die tiefe Verbundenheit der Menschen zu ihrer Heimat besteht. Die Road 90 beginnt bei Metulla im Norden Israels, direkt an der Grenze zum Libanon, folgt dem Verlauf des Jordans und endet schließlich ganz im Süden am Roten Meer. Für einen Film sind mein Team und ich sie einmal der Länge nach abgefahren. Etliche weitere Reisen – privat wie dienstlich – führten mich immer wieder an einzelne Orte entlang der Strecke. Einige von ihnen, wie der Kibbuz Ein Gedi am Toten Meer und die Festung von Masada, sind auch hierzulande bekannt, andere weniger, wie Bardala im palästinensischen Jordantal oder der Kibbuz Ktora in der Wüste Arava im Süden des Landes. Aber es sind gar nicht nur die wunderschönen Orte, die mich immer wieder auf die 90 gezogen haben, sondern vor allem die Menschen, von denen ich stets willkommen geheißen wurde, mal mit »Shalom«, dann wieder mit »Salam«.

Die Road 90 ganz im Norden

Oft werde ich gefragt: Kann ich denn in dieser Region überhaupt selbst mit dem Auto fahren? Die Antwort lautet: Ja, unbedingt! Und wenn Sie die folgenden Tipps beherzigen, steht einem erfolgreichen Road-Trip nichts mehr im Wege.

Da die Route durch das von Israel besetzte Westjordanland führt, sollten Sie darauf achten, dass die Versicherung des Mietwagens auch diese Region einschließt. Die gängigen internationalen und israelischen Mietwagenfirmen werden Ihnen einen solchen Versicherungsschutz jedoch nicht anbieten. Deshalb empfehle ich Ihnen, ein Auto bei »Dallah Rent A Car« zu mieten: www.dallahrentacar.com. Leider ist die Homepage immer mal wieder offline. In dem Fall können Sie einfach eine E-Mail an den Manager Mohammed Dahoud schicken ([email protected]) oder ihn direkt anrufen: +972–54–477 21 18. Das palästinensische Unternehmen mit Niederlassungen in Ostjerusalem und Ramallah bietet umfassende Versicherungspakete zu normalen Preisen. Einer der freundlichen Mitarbeiter bringt Ihnen das Auto gegen eine Gebühr auch zum gewünschten Startort, z.B. zum Flughafen nach Tel Aviv oder zum Hotel, und holt es dort später auch wieder ab. Es empfiehlt sich, rechtzeitig vor Reiseantritt zu buchen: Die Anzahl der verfügbaren Autos ist begrenzt, Sonderwünsche wie Geländewagen oder Ähnliches sollten direkt angefragt werden. Sitzerhöhungen für Kinder bringt man lieber selbst mit – alle Fluggesellschaften transportieren sie kostenlos.

DER NORDEN

METULLA

Metulla ist der nördlichste Ort Israels, und für gewöhnlich geht es hier ziemlich beschaulich zu. In der Grenzregion liegen gleich mehrere Naturschutzgebiete.

Der Norden des Landes ist eine bei den Israelis beliebte Reiseregion. Die Natur ist vielfältig und idyllisch, es gibt unzählige Wanderwege entlang kleiner Flüsse mit Wasserfällen. Allerdings sind in Metulla durch die unmittelbare Nähe zum Libanon auch immer wieder die politischen Spannungen spürbar. Ein Blick auf die Karte zeigt: Die Grenze zum Libanon schlängelt sich an drei Seiten um den Ort, der geradezu in das Nachbarland hineinragt. Offiziell befinden sich die beiden Staaten im Kriegszustand, im Süden des Libanons hat die terroristische Hisbollah-Miliz laut Schätzungen von Militärexperten Tausende von Raketen stationiert. Immer mal wieder kommt es zu Beschuss, und auch wenn die Lage seit dem Krieg 2006 stabil geblieben ist, sind die Menschen in Metulla stets auf eine weitere Eskalation gefasst. Die israelische Armee schickt ihnen Nachrichten aufs Handy, wenn es ein Manöver gibt oder sich die Lage zuspitzt. Darauf können sie sich verlassen – ebenso wie auf ihr eigenes Gespür und ihre Resilienz.

Zu Gast auf Avis Apfelplantage

»Shalom, was machst du da?«, schallt es aus der Apfelplantage. »Ich bin auf der Road 90 unterwegs, möchte sie einmal ganz abfahren, und hier fängt sie doch an, oder?«, antworte ich. So lerne ich Avraham Rosenfeld kennen, oder Avi, wie er sich nennt. Seine Plantage liegt unmittelbar an der Sperranlage, die Israels Grenze zum Libanon sichert. Fünf Meter hohe Betonwände und Stacheldraht begrenzen das Areal und markieren zugleich den Beginn der Road 90. Auch an diesem Tag liegt Anspannung in der Luft. Die libanesische Hisbollah-Miliz hat kurz zuvor eine israelische Drohne abgeschossen. Avi schaut trotzdem täglich nach der Apfelplantage seiner Familie, ganz egal wie die Sicherheitslage gerade ist. Das sei er seinem Vater schuldig, erklärt er mir. Ein Militärfahrzeug kommt vorbei: »Verschwindet lieber von hier!«, ruft uns ein Soldat zu. Avi lacht nur. Er habe sein ganzes Leben hier verbracht und würde sicher niemals von hier verschwinden, ruft er zurück und beißt seelenruhig in einen Apfel.

Avi erzählt von seinem Leben an der Grenze zum Libanon.

Gemeinsam schlendern wir über die Plantage. Die hügelige Landschaft ist malerisch und von zahlreichen Wanderwegen durchzogen. Etwas abseits der 90 liegen mehrere Naturschutzgebiete, wie das »Iyon Stream Nature Reserve« mit seinen beeindruckenden Wasserfällen. Wer hier wandern geht, dürfte kaum auf Militär stoßen. Avi führt mich zu einem Aussichtspunkt. Sein Vater habe Metulla geliebt, erzählt er mir, genauso wie er es heute tut. »Hier auf der 90 starb er, geriet in den Hinterhalt eines palästinensischen Attentäters. Er war der Sicherheitsbeauftragte für die Region.« Doch auch nach dem Tod seines Vaters hat Avi nicht einen Moment darüber nachgedacht, Metulla zu verlassen. Heute sei es ohnehin viel sicherer hier, findet er.

Avi möchte mir zeigen, dass sein Zuhause nicht nur aus Stacheldraht und Mauer besteht. Er führt in der Nähe von Metulla ein kleines Restaurant. Es liege »irgendwo im Nirgendwo«, scherzt Avi. Und tatsächlich ist das Lokal nicht ohne Weiteres zu finden, es versteckt sich inmitten von Apfelbäumen und Hügeln. Ein Hinweisschild und feste Öffnungszeiten gibt es nicht. Nicht einmal eine Speisekarte hat Avi.

Wer bei ihm essen möchte, ruft einfach vorher an, und Avi entscheidet spontan, ob er Lust hat zu kochen.

An diesem Abend erwartet er Gäste, und auch ich darf zum Essen bleiben. »Ich denke, mein Name ist mein Schicksal. Vermutlich wurde ich Avraham genannt, weil ich ein guter Gastgeber werden sollte. Der biblische Abraham war doch der Vater von uns allen und auch ein guter Gastgeber. Seine Tür stand immer offen, damit jeder reinkommen konnte. So soll es auch bei mir sein«, sagt Avi, während er die Tische zusammenrückt und flink eindeckt. Das Kochen hat er sich selbst beigebracht – mit Leidenschaft und viel Rotwein. Es gibt immer ein Gericht für alle. Avi schwört dabei auf Produkte aus der Region: Fleisch natürlich, am liebsten von Rindern, die auf den saftigen Wiesen in Israels Norden gegrast haben, dazu ein paar Salate und Gemüse. Im Augenblick leben, Menschen verwöhnen, das macht Avi glücklich. »Knaipe«, abgeleitet vom deutschen Wort Kneipe, nennt er seinen Gastraum, denn in einer echten Kneipe sitze niemand allein.

Und schon treffen die ersten Gäste ein: Amir, Nofar, Alon und die anderen. Acht Personen werden es insgesamt. Alle kommen aus Metulla, alle kennen Avi natürlich schon. Es ist wie ein Treffen unter Freunden, aber auch ich werde sofort herzlichst aufgenommen. Was mich an diesen Ort verschlagen habe, wollen sie wissen, und ob es mir gefalle, trotz der ganzen Tragödien hier. Ja, mir gefällt der Norden Israels tatsächlich sehr. Es gibt so viele ursprüngliche Ecken, die noch nicht touristisch erschlossen sind, und die Menschen sind authentisch. Hier geht es ruhiger zu als in Tel Aviv oder Jerusalem, und jedem Einzelnen merkt man an, dass er seine Heimat liebt. Einfach ist das Leben hier nicht, aber sie seien Lokalpatrioten, scherzt Amir, der früher einmal einige Jahre im Süden Israels gelebt hat, um dann festzustellen, dass nur dieses Fleckchen Land hier oben ihn wirklich glücklich macht. Die Zeit vergeht wie im Flug. Avis Steaks sind köstlich, jeder fühlt sich wohl, es ist tatsächlich wie in einer echten Kneipe. Gezahlt wird ein Festpreis. Reich wird Avi auf diese Weise nicht, aber dafür genießt er auch zu später Stunde noch die Gesellschaft seiner Gäste und isst und trinkt mit ihnen. Anekdoten aus der »Knaipe« machen die Runde. »Einmal war sogar Benjamin Netanjahu hier. Er hatte wohl auch von meinen Qualitäten als Gastgeber gehört«, erzählt Avi. Gut gegessen habe er, aber ans Zahlen habe er nicht gedacht. Die anderen Gäste lachen. »Was hast du erwartet, Avi?«, fragt Nofar, »der bedient sich doch überall. Kein Wunder, dass er wegen Korruption angeklagt ist.« Israel, das sei eben schon speziell, sagen sie und lachen wieder. »Morgens Raketen, abends Wein und Le chaim.« Le chaim, das bedeutet: aufs Leben. Und darauf stoßen wir gerne an.

Wer sich von Avi kulinarisch verwöhnen lassen möchte, kann ihn unter folgender Telefonnummer erreichen: +972 54 218 55 30. Seine »Knaipe« befindet sich zwischen der Ha-Golan-Straße und der Ha-Duvdevan-Straße. In dieser Schreibweise weist mittlerweile auch Google Maps den Weg zu Avi.

DAS HULA-TAL

Es ist nur eine kurze Fahrt von Metulla ins 30 Kilometer südlicher gelegene Hula-Tal. Die Strecke führt durch Israels grünen Norden, und schon bald breitet sich das Hula-Tal als fruchtbares Tiefland vor einem aus.

Östlich davon liegen die von Israel besetzten Golanhöhen, im Westen befindet sich das 900 Meter hohe Menara-Kliff, und im Süden ist schon der See Genezareth zu sehen. Die gesamte Fläche umfasst ungefähr 180 Quadratkilometer. Bereits in der Antike gab es in den Randgebieten einzelne Siedlungen, die Ebene selbst war dafür zu sumpfig. Erst Anfang der Fünfzigerjahre gelang es, den Großteil der Sümpfe trockenzulegen. Für Israel war es so wenige Jahre nach der Staatsgründung 1948 ein großes zionistisches Projekt. Die Böden wurden für die Landwirtschaft nutzbar gemacht, und das restliche Sumpfgebiet wurde später unter Naturschutz gestellt. Rund um das fruchtbare Hula-Tal entstanden mehrere großflächige landwirtschaftliche Betriebe.

Regenbogen über dem Hula-Tal

Ganz in der Nähe befindet sich das Hotel Galilion (www.galilion.co.il), zahlreiche Privatvermieter bieten ebenfalls Zimmer an: www.zimmeril.com – übrigens auch eine gute Adresse für die anderen Landesteile.

In der Einflugschneise oder: Ein ungewöhnliches Road-Motel

Für viele Israelis ist die Region ein beliebtes Naherholungsgebiet. Hier finden sie Natur pur und für hiesige Verhältnisse eine unglaubliche Ruhe – es sei denn, man gerät in ungewöhnlichen Reiseverkehr mit ziemlich seltsamem Fluglärm, wie es mir an einem Tag im Herbst widerfahren ist. Als ich aus dem Auto aussteige, dröhnt mir ein unerklärliches Crescendo in den Ohren. Und dann entdecke ich sie am Rande eines Sees mitten im Nationalpark: Tausende Zugvögel, die ein Geschrei machen wie Fußballfans, wenn ein Tor fällt. »Da staunst du, was?«, fragt Nir Aspis und grinst mich aus seinem Jeep heraus an. »Tja, wir haben hier ganz zufällig das beste Road-Motel für Kraniche auf ihrer Route zwischen Europa und Afrika geschaffen. Sie finden hier alles, was sie brauchen: ein einladendes Restaurant, Gastfreundschaft und tolle Übernachtungsmöglichkeiten.« Nir ist Ranger, und das Hula-Tal bezeichnet er als sein »Wohnzimmer«, weil er sich hier am liebsten aufhält.

Mehr als 500 Millionen Vögel ziehen im Herbst und im Frühjahr durch das Hula-Tal. 50.000 Kraniche würden allein an diesem Tag Rast machen, erläutert Nir.

Er nimmt mich in seinem Jeep mit, will mir die schönsten Stellen zeigen. Er selbst kam vor 25 Jahren aus dem Großraum Tel Aviv hierher.

Als Fremdenführer, Wander-Guide und Spezialist für Jeep-Touren hat er angefangen und ist geblieben. Seine Begeisterung für die Vögel hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Ein Leben ohne sie? Unvorstellbar. »Wir erforschen und wissen Dinge, die kannst du in keiner Universität lernen«, sagt Nir stolz. »Unglaublich, wie berühmt wir mittlerweile in der Fachwelt sind. Aber mit diesen Vögeln musst du leben, um sie wirklich zu verstehen, und zwar rund um die Uhr.« Nir freut sich über das wachsende Interesse von Ornithologen und Touristen aus aller Welt. Nur zu viele Besucher sollten es dann doch nicht werden, denn eigentlich hat er seine Vögel auch ganz gern für sich.

»Wollen wir doch mal sehen, ob wir heute eine Show erleben«, verkündet Nir und parkt seinen Jeep am Ufer des großen Sees. »Schau mal, wie elegant der Kormoran landet.« Er reicht mir sein Fernglas. Sowohl in der Luft als auch auf dem Wasser wimmelt es nur so von Wasser- und Zugvögeln. Kraniche, Störche, Reiher und sogar Pelikane genießen ganz offensichtlich ihren Zwischenstopp auf dem Weg nach Afrika. Hin und wieder schwimmen kleine Biberratten an uns vorbei, in der Ferne stehen Wasserbüffel. Es ist ein unvergleichliches Schauspiel, an dem man sich kaum sattsehen und hören mag.

Nir Aspis liebt das Vogelgeschrei

Die Zugvögel machen hier nur kurz Station, und auch mich zieht es bald wieder weiter. Doch noch bleibe ich im nördlichen Galiläa. Forscher vermuten, dass die Road 90 vor allem hier im Norden entlang wichtiger historischer Handelsrouten verläuft, und auch die moderne Nord-Süd-Verbindung ist ähnlich bedeutsam. Ein Ort am Osthang des Berges Kanaan zieht mich magisch an.

Den Nationalpark erkundet man am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Fahrräder, auch Viersitzer kann man am Parkeingang mieten. Kostenlos reservieren kann man übrigens über die Website der zentralen Verwaltung der israelischen Nationalparks: www.parks.org.il.

ROSH PINA

Das kleine Dorf Rosh Pina kurz hinter dem Hula-Tal übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf mich aus. »Interessant«, findet Sigal, »denn die meisten Reisenden lassen uns links liegen.«

Sigal Eshet-Shafat hat vor mehr als 20 Jahren ihre Heimatstadt Tel Aviv gegen ein Leben für die Kunst in Rosh Pina eingetauscht. Und damit ist sie hier nicht die Einzige. Rund hundert Künstler aus ganz Israel haben sich in dem kleinen Ort niedergelassen. Sie bezeichnen sich als Aussteiger im eigenen Land.

Kunst, Kabbala und Schokolade

»Es gibt hier diesen Funken, der deine Kreativität entfacht. In Rosh Pina kannst du dich konzentrieren, kannst du dich selbst besser wahrnehmen. In Großstädten wie Tel Aviv hörst du dich nicht richtig, die Hintergrundgeräusche übertönen alles. Hier aber kannst du dich hören.« Mit diesen Worten erklärt Sigal, warum Rosh Pina sich ihrer Meinung nach in eine Künstlerkolonie verwandelt hat. Kunst und Kabbala, die mystische Tradition des Judentums, halten die Gemeinschaft zusammen. Sigal ist eine zierliche Frau Ende 40. In ihrem weißen Gewand scheint sie förmlich durch die pittoresken Dorfgassen zu schweben. An den kleinen Steinhäusern ranken sich leuchtend pinke Bougainvillea-Büsche hoch, und da und dort weisen einige an die Hauswand gelehnte Leinwände darauf hin, dass sich hinter fast allen Türen ein Atelier oder eine Kunstgalerie verbirgt. Mein Besuch und meine Neugierde bringen Sigal nicht aus der Ruhe. In Rosh Pina messe man der Zeit keine so große Bedeutung zu, sagt sie und lädt mich zu einem Rundgang ein.

In Sigals Zuhause darf ich mir zuerst ihre neuesten Werke anschauen: Gefaltete Leinwände, mit Fäden und Nadeln zu ungewöhnlichen Formen zusammengefasst, sind wiederum auf Leinwand befestigt. Manche Objekte hängen in 3D-Rahmen an der Wand; sie haben etwas Leichtes, Schwebendes, ganz wie die Künstlerin. Im Nebenzimmer hingegen stapeln sich zu meiner Überraschung Hunderte von Einmachgläsern. »Ich bin sehr mit diesem Fleckchen Erde verbunden«, erklärt Sigal. »Neben der Kunst nutze ich den fruchtbaren Boden und mache Marmeladen, Chutneys oder auch Feigensenf.« Einen kleinen Teil davon vertreibt Sigal über Feinkostgeschäfte in Tel Aviv und Jerusalem, aber eben nur immer das, was sie gerade hergestellt hat. Schnell schraubt sie ein paar Gläser auf und reicht mir einen Löffel und Brotstückchen, ich soll probieren. Eine selbst gemachte Kreation ist köstlicher als die andere.

Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass Sigal Besuch hat. Nachbarn kommen vorbei, jeder möchte mir ebenfalls gerne ihre oder seine Kunst zeigen, will wissen, wie mir die Motive und natürlich auch Rosh Pina gefallen. Sigal und ich ziehen von Galerie zu Galerie, halten hier und da einen kleinen Plausch. Die Stunden vergehen wie im Flug.

Rosh Pina, ein Idyll für kreative Aussteiger.

Aus einer Galerie dröhnt laute Reggae-Musik. »Das ist Gesher«, sagt Sigal lachend. »Du bist doch Journalistin und an Politik interessiert. Mit Gesher kannst du über Politik diskutieren. Die meisten von uns versuchen, die Politik auszublenden, denn die israelische Politik ist immer irgendwie verrückt und manchmal kaum zu begreifen. Damit zu hadern ist total zwecklos, aber unterhalt dich ruhig mal mit Gesher.« Als wir eintreten, steht Gesher mitten in seiner Galerie und singt ›No woman no cry‹ von Bob Marley. Er ist vor vielen Jahren aus den USA nach Israel gekommen, hat Alija gemacht. Als Alija wurde ursprünglich eine Pilgerfahrt nach Jerusalem bezeichnet. Heute wird der Begriff allerdings meist in übertragener Bedeutung für die Einwanderung von Juden aus aller Welt nach Israel verwendet. »Hello girls«, begrüßt uns Gesher. Er trägt Vollbart, Jeans und Holzfällerhemd. »Schau mal, ich male gern berühmte Leute! Da oben: Nelson Mandela, siehst du? Also, er hat 27 Jahre im Gefängnis verbracht, und dann konnte er eines Tages sagen: ›In meinem Land, Südafrika, da wirst du erst ins Gefängnis gesteckt, und später wirst du Präsident.