Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

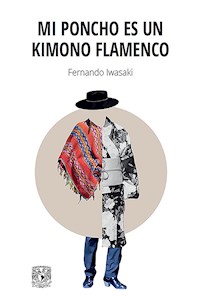

"¿Hasta qué punto la consciencia de mi propia diversidad y la suma de migraciones familiares han influido en mi escritura, mi poética y mi cosmovisión? No me considero un exiliado sino el exilio mismo, porque no sería quien soy si mis abuelos no se hubieran atrevido a abandonar sus heredades. Por otro lado, para mí la identidad no es algo que me constriña a ser una sola cosa, sino algo elástico que se amplía sin cesar, de modo que puedo sentirme peruano y español, europeo y latinoamericano, oriental y occidental, andino y andaluz, sin conflictos internos y sin renunciar a mis raíces peruanas, japonesas, ecuatorianas e italianas.", dice el autor sobre su libro. Esta es una confesión sobre migraciones e identidades. Un volumen en el que Iwasaki le quiere explicar a su nieto las historias de esos desplazamientos para que éstos no se pierdan en la memoria; para que sepa por qué el poncho de su abuelo era un kimono flamenco.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 313

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A Luis Jaime Cisneros,

mago de la lengua

(y académico)

Así, de algún modo, fue la inmortalidad de

Sócrates, quien no dejó nada escrito y también

fue un maestro oral.

Jorge Luis Borges

Mi afición al teatro está en deuda con esa magia de la oralidad. Por eso me extraña que hoy la gente tenga miedo de dejar oír su propia voz.

Luis Jaime Cisneros

Cuando uno lee una conferencia en un país que no es hispanohablante, por lo general descubre tres cosas. La primera es la importancia que tienen la entonación, el ritmo y la pronunciación. La segunda es que los hispanistas locales entienden el castellano mejor que los hispanohablantes exiliados. Y la tercera es que a los hispanohablantes exiliados les encanta que los traten como suecos, ingleses o alemanes.

Las conferencias reunidas en el presente volumen fueron leídas en universidades e institutos Cervantes de Europa, y cada una de ellas la leí pensando en cómo la leería Luis Jaime Cisneros, maestro de palabras orales y pensamientos escritos. ¿Cómo olvidar su lectura en alta voz de las “Cartas a Rocamadour”? Cualquier texto leído por Luis Jaime Cisneros se convertía inevitablemente en una coreografía seductora, hechicera y persuasiva. Y así, recordando su magisterio, me siento como el discípulo que transcribía los diálogos de Sócrates. Y conste que no me refiero a Platón, sino a cualquiera de los sofistas.

En más de una ocasión he tenido que hablar acerca de literatura e identidad, lo cual parece un despropósito cuando uno vive en España, tiene apellido japonés y ha nacido en el Perú. Por eso siempre respondo que mi poncho es un kimono flamenco.

F. I. C.Sevilla, verano del 2005

Elogio del reciclaje

Nota a la primera edición encuadernada

Las compilaciones de textos que fueron leídos en alta voz son más azarosas que las de crónicas o artículos aparecidos en prensa, porque su naturaleza efímera los condena a permanecer en una suerte de limbo digital: o bien en las entrañas de nuestras computadoras, o bien vagando por el ciberespacio como videos errantes. Sin embargo, los lectores de Borges celebramos la existencia de títulos como Borges oral (1979), Siete noches (1980) y Arte poética (2000), maravillosos modelos que trato de seguir, recogiendo en Arte de introducir los textos que redacto cuando presento los libros de autores que conozco, admiro y quiero, y en Mi poncho es un kimono flamenco reuniendo las conferencias que imparto en países donde no se habla español.

Me considero un fetichista de los títulos y por eso deseo advertir que Mi poncho es un kimono flamenco quiere ser algo más que una combinación risueña e ingeniosa. Es un titular y al mismo tiempo el editorial. Es una marca pero también su competencia. Es la anécdota convertida en categoría y un líquido con todas las propiedades de la solidez. Por lo tanto, no se trata de un libro contra la identidad. Más bien, lo considero un hatajo de cavilaciones a favor de la identidad líquida, sólo que en este caso lo líquido no supone una pérdida sino un beneficio, ya que le aporta a la identidad estructura, sustancia y estabilidad. Lo mismo que la clara del huevo a la repostería.

He agrupado los textos bajo tres conceptos: “Poncho”, “Kimono” y “Flamenco”, pues cada uno de ellos encarna la suficiente pureza y solidez como para hacernos creer que representa de manera exclusiva lo peruano, lo japonés y lo español. Y, sin embargo, no es así, porque ni el poncho ni el kimono ni el flamenco son puros, auténticos y exclusivos del Perú, Japón y España, respectivamente.

En el caso del poncho —por ejemplo— ni siquiera existe unanimidad sobre su etimología, pues en Chile aseguran que el sustantivo proviene del mapudungún pontho, mientras que los peruanos sostenemos que su origen es la voz quechua punchu. No obstante, como ninguno de los vocabularios indígenas de los siglos xvi y xvii recogió tales palabras ni en Chile ni en el Perú, el lexicógrafo peruano Juan de Arona dejó caer una premonitoria suposición en su Diccionario de peruanismos (1882): “los Vocabularios indígenas de América están llenos de palabras españolas desfiguradas, que se hallan en el quichua, en el aymará, en el guaraní y hasta en las lenguas o dialectos del Chaco argentino”. En efecto, el origen castellano de la palabra poncho ha sido demostrado por el español Joan Coromines y el paraguayo Marcos A. Morínigo, quienes mediante un documento publicado por Toribio Medina en El veneciano Sebastián Caboto al servicio de España (1908), confirmaron que en 1530 el sevillano Alonso de Santa Cruz declaró que los indios del Paraná “traían ponchos e orejeras”. En consecuencia, es imposible que poncho sea una voz indígena originaria, porque los andaluces del siglo xvi ya la empleaban.

Por otro lado, el kimono tiene fama de ser una típica prenda japonesa, aunque los japoneses son los primeros en admitir que el kimono es originario de China, igual que los kanji o sinogramas de la escritura japonesa. Y semejante conciencia no ha provocado ninguna frustración en la sociedad nipona, porque a los japoneses les basta con saber que sus kimonos se han convertido en paradigma de la elegancia y que sus kanjis sirven para expresar conceptos complejos o escribir delicados poemas. Qué más da que el kimono sea chino si la universalidad se la ha dado Japón.

Y por último tenemos el flamenco, un arte que en todo el mundo reconocemos como español, mientras que dentro de la propia España han prosperado curiosas teorías sobre la ascendencia asiática del flamenco, supuestamente llevado por los gitanos desde la India hasta Andalucía. Y que conste que en Rumania, Hungría, Italia y Portugal encontramos clanes gitanos, pero ni rastro de arte flamenco. Las hipótesis más razonables apuntan al origen andaluz del flamenco, aunque sin olvidar que Andalucía fue un crisol donde se fundieron diversas razas, religiones y tradiciones musicales de tres continentes, que a fines del siglo xix empezaron a configurar un conjunto de estilos que sólo fue definido cuando aparecieron los intérpretes profesionales.

Por lo tanto, si proclamo que Mi poncho es un kimono flamenco no pretendo apoyarme sobre tres columnas identitarias, sino mezclar mis hallazgos en tres probetas distintas. Así, bajo el epígrafe “Poncho” he agrupado aquellas conferencias en las que partiendo de lo peruano o latinoamericano he añadido elementos foráneos para analizar sus reacciones. En cambio, la probeta del “Kimono” contenía soluciones universales a las que he aplicado reactivos autóctonos. La música y la alta cocina toleran muy bien estos experimentos, pero la literatura se resiste y aunque se ponga el kimono, jura por sus muertos que se trata de un poncho. Finalmente, sobre el tablao “Flamenco” he reunido las conferencias que tenían como punto de partida la condición diversa y transversal, fenómenos que en las últimas décadas han sido dilucidados por Néstor García Canclini en Culturas híbridas (1990) y Byung-Chul Han en Hiperculturalidad (2005), quienes han demostrado que todo es reciclaje.

El lector puede intuir que me asiste cierta autoridad para hablar de ponchos y kimonos por ser peruano y de origen japonés, pero si ignora que durante veinte años he vivido de la enseñanza del arte flamenco en Andalucía, no entendería por qué su acervo me concierne. Me considero un privilegiado por haber tenido la oportunidad de convivir con artistas flamencos andaluces y por haber conocido a los artistas flamencos extranjeros que vienen a España a perfeccionarse, pudiendo irse a la India, que es más barato.

Para finalizar, aunque todas las conferencias reunidas en Mi poncho es un kimono flamenco fueron leídas en castellano, me propuse escribirlas para facilitar el trabajo de los traductores simultáneos locales, esos hispanohablantes sin consulado que junto a los que acuden a cualquier acto celebrado en español configuran lo que he definido como “La Mancha Extraterritorial”. ¿Cuál es el habla de los hispanoparlantes checos, turcos u holandeses? Hablan castizo con acento boliguayo.

Mi poncho es un kimono flamenco no es un título apócrifo ni una leyenda urbana. Existen algunos ejemplares, aunque no circulen por Amazon, eBay, Iberlibro y Abebooks. Tampoco las librerías de viejo tienen alguno. En realidad, por no estar ni siquiera está en la infalible Library of Congress de Washington DC, porque sus tres primeras ediciones fueron cartoneras. A saber, Sarita Cartonera del Perú (2005), Yerbamala Cartonera de Bolivia (2006) y Matapalo Cartonera de Ecuador (2013). Se ve que el cartón reciclado del Tercer Mundo lo tiene muy complicado para viajar, acaso porque proviene de cajas de galletas, detergentes y leche en polvo caducada.

Por eso agradezco la invitación de Socorro Venegas y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la unam, porque formar parte del catálogo de la unam no sólo supone que Mi poncho es un kimono flamenco abandona la condición afantasmada, sino que adquiere la consistencia de la encuadernación.

F. I. C.La Vereda de los Carmelitas, verano del 2021

Poncho

El flamenco y América Latina

Aunque hablar de arte flamenco significa hablar de la expresión cultural más genuina de Andalucía, el flamenco es a su vez un compendio de acervos y herencias, el resultado de una compleja elaboración cultural que ha sabido fundir las músicas cristianas, islámicas y judías; los cantes de los herreros, los campesinos y los marineros; las danzas gitanas, españolas y africanas. Ahora bien, esa síntesis sólo ha tenido lugar en el sur de España y por ello el flamenco es un arte andaluz. El cometido de la presente exposición es dilucidar cuál fue el papel del Nuevo Mundo hispanoamericano en dicho proceso e ilustrar con interpretaciones de cante, baile y guitarra nuestras propuestas.

Tradicionalmente se ha limitado este campo de estudio a los llamados “cantes de ida y vuelta”, un conjunto de músicas de notable influencia hispanoamericana que definieron sus estilos a comienzos del siglo xx y que hoy forman parte del canon flamenco. No obstante, nuestra intención es ir más allá y, así, queremos sugerir algunas relaciones musicales entre España y América desde los tiempos coloniales; hacer un inventario de artistas flamencos latinoamericanos en España y de artistas flamencos españoles en América Latina y poner en tela de juicio el presunto carácter “latino” que algunos ya le atribuyen al flamenco.

Los “cantes de ida y vuelta”, como su nombre sugiere, habrían salido de España con destino a América, de donde volvieron con nuevas letras, nuevas composiciones estróficas, nuevos ritmos y nuevos temas. No hay ningún estudio científico que corrobore esta premisa, pero hasta hoy ha sido la tesis más aceptada por críticos y artistas. Y así, con relativa unanimidad se acepta que los “cantes de ida y vuelta” son los siguientes: la guajira, el tango, la colombiana, la milonga, la rumba y la vidalita.

Durante el siglo xix los cubanos llamaron guajiros a los campesinos españoles recién llegados a la isla, quienes después de la guerra de independencia incorporaron coplas y décimas cubanas en sus interpretaciones musicales. Existen documentos que demuestran que la guajira era una pieza musical vinculada a otras composiciones teatrales españolas como las tonadillas y las zarzuelas, y que ya en 1860 se representaba en diversos escenarios de Cádiz, Sevilla y Jerez. Por lo tanto, la guajira como tal arribó a Cuba el siglo pasado y regresó a España enriquecida en temas, ritmos y letras.

El tango flamenco, por otro lado, nada tiene que ver con el tango argentino, aparte de la coincidencia del nombre. Al parecer, entre 1840 y 1850 gozó de gran popularidad en Andalucía un baile llamado “tango americano”, cuya interpretación era incluida en zarzuelas, teatros y verbenas. El “tango americano” era tan popular que los organizadores del Carnaval de Cádiz de 1846 crearon unas normas para el premio de “Tangos de Cádiz” con la finalidad de diferenciarlo del “tango americano”. Según las descripciones de la época, éste era más sensual, lascivo y provocador debido a su influencia cubana —y más concretamente mulata—, pero, en cualquier caso, habría sido una derivación del primitivo tango de Cádiz o andaluz.

Un caso sorprendente en este contexto es el de la colombiana, que no guarda ninguna relación con Colombia. Al cantaor Marchena se le atribuye la creación de la colombiana, grabada por primera vez en 1931. La invención tuvo éxito y algunos de los mejores artistas flamencos de entonces interpretaron la colombiana, como Carmen Amaya, Ramón Montoya, Sabicas, “La Niña de los Peines” y el propio Marchena. Nadie sabe a ciencia cierta por qué este palo flamenco se llama colombiana: ¿por una canción?, ¿por un grupo musical?, ¿por un capricho de Marchena? De cualquier manera, su aire americano viene dado por las letras y por los aportes de Sabicas y Manolo Sanlúcar en el toque de la guitarra.

La milonga, en cambio, sí parece un palo de legítimo origen americano. Su génesis comienza en los yaravíes peruanos que en Argentina dieron origen a los “tristes” y de donde habría surgido la milonga flamenca. La cantaora Pepa de Oro, hija de un matador de toros, la incorporó a su repertorio luego de una larga estancia en Argentina entre 1860 y 1870. Pepa de Oro nunca grabó su milonga, pero Escacena la cantó muchas veces y Antonio Chacón la grabó en 1913. La melancólica y deprimente milonga no es un cante de “ida y vuelta”, sino un “cante de venida”.

Tan americana como la milonga, aunque más bien risueña y alegre, es la rumba, un ritmo antillano que se popularizó y aflamencó en España durante los años veinte, a través de los espectáculos de variedades. Los artistas flamencos recurrían a la rumba para incorporarla a los palos festeros como el tango y la bulería, y entre los primeros intérpretes de la rumba estuvieron “La Niña de los Peines” y Manuel Vallejo. Si la rumba es hoy uno de los palos más universales, es gracias al éxito de artistas como Pescaílla, Peret y Los Del Río, cuya canción “Macarena” podría ser tema de una futura conferencia: “El flamenco y su influencia en los candidatos presidenciales”.

Finalmente tenemos la vidalita, un cante creado por el cantaor Escacena a partir de un yaraví titulado “Tristes estilos de amor”. En medio de la letra Escacena introdujo la expresión “Vidalita, vidalita”, como diminutivo de “mi vida”. La iniciativa de Escacena fue secundada por Chacón, Marchena y “La Niña de los Peines”, quienes le dieron un aire más festivo a pesar de su parentesco con la melancólica milonga. Por último, la personalidad musical de la vidalita quedó definida gracias a las guitarras de Montoya, Borrull y Badajoz.

Estos son los llamados “cantes de ida y vuelta”, aunque algunos en realidad jamás hayan ido y otros más bien sólo hayan venido. Sin embargo, un reciente libro titulado Semillas de Ébano (1998), del investigador José Luis Navarro, ha demostrado la influencia afroamericana de algunas músicas que forman parte del canon flamenco.

Andalucía fue itinerario obligado del tráfico de esclavos hacia América, y las “semillas de ébano” identificadas por Navarro García (el guineo, la zarabanda, la chacona, el zarambeque, los zambapalos, el paracumbés, la rumba y el tango) germinaron en los bailes andaluces dejando una impronta que coloca en entredicho la presunta identidad gitana de algunos palos flamencos. Así, Navarro García revisa la procedencia de esas danzas que serían precursoras de nuestro baile flamenco y advierte sus filiaciones con las músicas hispanoamericanas en general y caribeñas en particular.

A fines del siglo xviii se bailaban en Andalucía ciertas danzas de origen afroamericano como la Cachumba, el Dengue, el Manguindoy, la Manduca y una danza muy sonora citada por el propio Demófilo —padre de Antonio y Manuel Machado— en su Recopilación de Cantes Flamencos: el guachindango. Curiosamente, quienes interpretaban estos bailes de negros eran los gitanos de Triana y Cádiz. Como se puede apreciar, el trabajo de Navarro García debería servir de estímulo a musicólogos interesados en el estudio comparado de las músicas afroamericanas y andaluzas.

Otro aspecto de la relación entre el flamenco y América Latina es la circulación de artistas de ambos lados del Atlántico: flamencos españoles en América Latina y flamencos latinoamericanos en España. Comencemos por los primeros.

Una de las figuras más importantes de la historia del flamenco, el cantaor sevillano Silverio Franconetti, vivió ocho años en Uruguay, de 1856 a 1864. Ignoramos todos los detalles de su vida en el Río de la Plata, pero de América volvió con “la cabal”, un remate del cante por seguiriya en una tonalidad afín a la guajira. Silverio nunca grabó sus cantes, pero al menos han llegado hasta nuestros días a través de los cantaores que le oyeron interpretarlos.

Don Antonio Chacón —maestro y espejo de todos los cantaores— emprendió una extensa gira americana entre 1912 y 1914, actuando en los principales teatros de Montevideo y Buenos Aires, donde cosechó un éxito rotundo. Intuitivo y genial, Chacón exprimió las canciones del Río de la Plata y plasmó esas enseñanzas en sus milongas.

Numerosos han sido los artistas flamencos que han actuado por todo el continente americano, pero sólo algunos formaron compañías regulares o se establecieron de manera permanente o crearon escuela o sembraron la semilla flamenca. Intentaré levantar un apretado inventario de los más conocidos y pido disculpas de antemano por las involuntarias omisiones.

En el baile tenemos a Antonia Mercé, mejor conocida como “La Argentina”, la primera artista que llevó el baile a los escenarios y que en 1930 recibió un memorable homenaje en Nueva York. Las hermanas Encarnación López “Argentinita” y Pilar López viajaron durante años por toda América Latina presentando espectáculos de flamenco, clásico español y bailes regionales y le pasaron el testigo a Carmen Amaya, la bailaora más famosa de todos los tiempos. En la compañía de Carmen Amaya viajaron siempre sus hermanos —todos artistas— Antonia, Antonio, Leonor, María y Paco, el guitarrista de la familia. Algunos miembros de la familia Amaya se quedaron en América Latina y consiguieron que su linaje siguiera vinculado al flamenco. Fue el caso de Antonia Amaya, quien se instaló en México y se casó con el cantaor “Chiquito” de Triana. Sus hijas son dos reconocidas bailaoras mexicanas, “La Wini” y “la Chuni”. Otra hermana de Carmen, María Amaya, estableció su residencia en Lima y es abuela de Leo Amaya, una salerosa bailaora peruana. No obstante, los Amaya no fueron los únicos que sembraron la semilla del flamenco en América Latina, pues el bailarín sevillano Ángel Pericet Jiménez abrió una escuela de baile en Buenos Aires, donde sus hijas Amparo, Conchita y Carmelita han mantenido el prestigio bailaor de la familia Pericet. Finalmente, no puedo dejar de mencionar al bailaor sevillano Antonio de Triana, quien fue pareja de baile de “Argentinita”, Pilar López y Carmen Amaya durante sus giras por América Latina. Antonio de Triana vivió en Estados Unidos durante la dictadura de Franco y se convirtió en maestro de su hija Luisa Triana, quien a los seis años debutó en Buenos Aires junto a las grandes figuras del baile. Hoy Luisa vive retirada y feliz en su sevillana casa de Triana, con la memoria poblada de sueños.

La guitarra española también emigró tras la estela del baile flamenco. Los primeros guitarristas flamencos que al parecer viajaron a América fueron el extremeño Aquilino Martín y el malagueño Eduardo Mistrot, quienes se instalaron en Buenos Aires durante la primera década del siglo xx. Durante años residieron en América los guitarristas Sabicas y Mario Escudero, viviendo entre México, Buenos Aires y Nueva York. El tocaor Víctor Rojas Monje, hermano de la bailaora Imperio Argentina, se dedicó a la enseñanza de la guitarra flamenca en México mientras Esteban de Sanlúcar hacía lo mismo en Caracas, donde finalmente inauguró un tablao. Algunos guitarristas fijaron su residencia en Estados Unidos para desde ahí extender su influencia hacia América Latina, bien trabajando para las compañías españolas de gira o dando conciertos en diferentes países. Fueron los casos de Carlos Montoya, sobrino de Ramón Montoya; de Vicente Gómez, autor de la banda sonora de la película Sangre y Arena; de Manuel Vázquez “Sarasate”, guitarrista de la compañía del bailaor Vicente Escudero y de Diego de El Gastor, quien desde California ejerció su magisterio por toda América Latina, a través de sus sobrinos y de sus innumerables discípulos. Por último, Bernabé de Morón y Manolo de Utrera fueron dos tocaores radicados en América y muy solicitados, tanto por aficionados deseosos de aprender la guitarra como por compañías flamencas de gira.

En el cante siempre ha habido menos representación que en otras especialidades porque los cantaores suelen tener suficiente trabajo en España y no les compensa vivir en el extranjero, pero a los cantaores españoles de América tampoco les faltó trabajo nunca. Galindo, un cantaor sevillano del siglo xix, fue uno de los primeros en emigrar a América Latina, pues en 1914 fue anfitrión de Antonio Chacón en Buenos Aires. Más o menos por la misma época se embarcó hacia Cuba el cantaor catalán Vicente Gilabert, donde hemos perdido su rastro. He citado antes al cantaor sevillano Chiquito de Triana, marido de Antonia Amaya y residente en México. Miguel Gálvez “Niño de Las Cabezas” se instaló a comienzos de los sesenta en Puerto Rico y más tarde en Venezuela, para afincarse definitivamente en Las Vegas. El onubense “Niño León” —cantaor de fandangos— residió casi una década en Brasil, mientras “El Niño del Diamante” desarrolló toda su carrera en México. Pepe Segundo, cantaor sevillano, vivió en San Francisco, y Manolo Leiva, cantaor malagueño, se instaló en Nueva York. Ambos, como “El Pelete”, han actuado en diferentes escenarios de América Latina y Estados Unidos. Por último, aunque su género era la copla o canción española, no puedo dejar de citar a Miguel Molina, exiliado en Buenos Aires tras la Guerra Civil. Estoy seguro de que la nómina de artistas es mucho más amplia, pero al menos creo haber mencionado a los imprescindibles.

Sin embargo, no por ser andaluz el flamenco se le ha negado a los artistas hispanoamericanos, que especialmente en el baile han llegado a ser grandes figuras, incluso en España.

Por calidad y cantidad, el país del Nuevo Mundo que ha dado más figuras al flamenco es Argentina, donde no en vano nacieron Antonia Mercé “La Argentina”, Encarnación López “Argentinita”, Imperio Argentina y el “Maestro” Granero. Un cantaor argentino muy reconocido en España durante los años cuarenta fue Francisco Valls “El Americano” y, en menor medida, su paisano Manolo Tralará. Entre los tocaores argentinos hay que citar a Pedro Arjona, Rafael de Márquez y Emilio Medina, pero fue en el baile donde surgieron los flamencos más importantes de Argentina. En primer lugar, los bailaores Rafael de Córdova, discípulo de Antonio de Triana, y Paco de Ronda, pareja de baile de Pilar López. Y entre las bailaoras tenemos a Elsa Bruneleschi, Ana Mercedes Racca, Nina Brecelo, María Angélica y María Medina.

En México también podemos encontrar grandes artistas flamencos como los bailaores Manolo Vargas y Roberto Ximénez, quienes bailaron con “Argentinita” y Pilar López, y Luis Pérez Dávila “Luisillo”, pareja de Carmen Amaya. Entre las bailaoras sólo Lucero Tena triunfó en España, pero tampoco le fueron a la zaga Margarita Gordon, “Pimpo” Aguirre, “La Morris” y Margarita de Córdoba.

Hubo otras figuras importantes dentro del baile, como el guatemalteco Roberto Iglesias —que formó parte de la compañía de Rosario— y la venezolana Tatiana Reyna, quienes pasearon su fama por diferentes escenarios de España. Menos conocidas fueron las bailaoras Chanena Coello de Ecuador y Yolanda Cuesta “La Yunka” de Perú, así como el bailaor colombiano Mario Bronce. Llama la atención la presencia de un tocaor cubano, Fernando Toledo “El Cubanito” y un póquer de artistas portorriqueños: el guitarrista Antonio Vivar y las bailaoras Elena Gandía, Carmen Ramos y Angelina Santiago.

No obstante, lo que más me ha sorprendido al hacer este inventario ha sido la extensa y variada nómina de artistas flamencos de los Estados Unidos. He hallado cuatro cantaores: Tony Brant, David Jones, Anita Sheer y Elaine Dames, finalista del Concurso Nacional de Córdoba de 1959. A continuación, tenemos nueve bailaoras estadounidense: María Alba, Gloria Belmonte, Teresa Viera, Lydia Torea, María Díaz, Linda Esmeralda, Sarita Luis, Cornelia Niles y Robin Beverly Gluck, más conocida como “Soledad Caro”. Y dejo para el final a los guitarristas, discípulos la mayoría de Diego de El Gastor, Mario Escudero y Carlos Montoya. Los tocaores americanos siempre han tenido una enorme calidad y en esta ocasión podemos recordar a Donn Pohren, Clark Allen, “Niño Dorado”, Fred Mejías, “Jaime Santos”, Jack Buckingham, “Jaime Grifo”, Martín Nópola, “Juan Sastre”, María Albarrán, Tim Harding y Ward Sinclair, entre más de veinte nombres.

Uno podría pensar que, en tanto arte latino, los latinoamericanos deberían ser buenos artistas flamencos, pero hemos visto que los flamencos latinoamericanos son minoría con respecto a los flamencos anglosajones y yo añadiría que también con respecto a los flamencos japoneses, germanos y escandinavos. Por lo tanto, quizá el flamenco no sea estrictamente un arte latino.

En efecto, por su estructura musical, por las melodías de sus cantes o los movimientos de sus bailes, el flamenco es un arte oriental y no un arte latino, teniendo en cuenta que hay un arte oriental en el Mediterráneo que abarca lo griego y lo bizantino, el Medio Oriente y el norte de África. La cultura occidental —el “canon occidental”, si me permiten usar la expresión de Harold Bloom— tiene su origen en ese fragmento Mediterráneo de Oriente. Y como todas las cosas de Oriente —las religiones, los sistemas filosóficos, las doctrinas morales— el arte flamenco no es excluyente.

Hace unos días le pregunté a la bailaora Luisa Triana —quien ha vivido fuera de Sevilla casi toda su vida— qué diferencia encontraba entre los artistas flamencos de Andalucía y los de otros lugares del mundo y me respondió que cuando hay talento y buena técnica, sólo existe una diferencia: el estilo. Y el estilo hay que adquirirlo sumergiéndose en la cultura andaluza. Hace quince años que vivo en Andalucía y aunque he nacido en un país latinoamericano ello no ha sido una ventaja para comprender la cultura andaluza mejor que un catalán, un inglés o un suizo. Por eso siempre han existido excelentes artistas flamencos que no son latinos.

Empero, la música latina está de moda y es un valor en alza en el mercado, como la salsa, el merengue, la cumbia y otros ritmos caribeños. De ahí que de un tiempo a esta parte muchos grupos musicales pretendan buscar una fusión entre el flamenco y la salsa, incorporando instrumentos, ritmos y melodías de otras latitudes. Hay palos flamencos que se prestan mejor que otros a la fusión —la bulería, los tangos, la rumba—, pero en la mayoría es simplemente imposible. Y aunque los resultados musicales sean sorprendentes y exitosos, no por ello hay que creer que las músicas del flamenco forman un todo con la música “latina”.

Ante este inevitable proceso de cambios —intrínseco a todas las expresiones culturales— entiendo el arte flamenco como un patrimonio cultural que debería ser conservado, dilucidado y enseñado tal como lo interpretaron los maestros antiguos, aunque incorporando las innovaciones de los artistas que lo han enriquecido sin apartarse de la tradición.

cuny Graduate CenterNueva York, 24 de mayo del 2000

Santa Prosa de Lima. Literatura, centralismo y globalización en el Perú de los noventa

El toro de la narrativa peruana está a punto de salir de los chiqueros, pero antes de entrar en faena literaria debo hacer el paseíllo académico: ¿qué criterios filológicos, hermenéuticos, sociológicos o de género voy a emplear para torearlo? Y como se me antoja muy delicado pronunciarme sobre la sexualidad del prójimo, establecer qué novela es peruana o no es peruana y dictaminar quién es un autor colonial o simplemente posmoderno, prefiero limitarme a pregonar los títulos y autores peruanos que más he disfrutado durante los últimos diez años. Quiero hacer hincapié en el placer, pues para buscarse problemas ya están los críticos y los profesores universitarios que practican el acoso textual.1

Por último, como descreo de las generaciones, las etiquetas y las banderías, elegiré a los autores que me interesan sin importarme si son conservadores o revolucionarios, homosexuales o heterosexuales, andinos o cosmopolitas y femeninos o masculinas, a quienes ordenaré según las repisas de mi propia biblioteca. Es decir, novela, cuento, crónica, fragmento y miscelánea. Y conste que prescindo de Bryce, Ribeyro y Vargas Llosa.

Novela

A lo largo de los años noventa he tenido la fortuna de leer algunas estupendas novelas peruanas como La medianoche del japonés (1991) de Jorge Salazar; País de Jauja (1993) de Edgardo Rivera Martínez; Ximena de dos caminos (1994) de Laura Riesco; El copista (1994) de Teresa Ruiz Rosas y Los últimos días de La Prensa (1996) de Jaime Bayly, mas si tuviera que recomendar la narrativa completa de ciertos novelistas, elegiría a Jorge Eduardo Benavides, Iván Thays y Alonso Cueto.

Jorge Eduardo Benavides (Arequipa, 1964) es un autor que se ha dado a conocer de manera fulgurante con apenas dos novelas: Los años inútiles (2002) y El año que rompí contigo (2003), ambas soberbias, complejas, ambiciosas y perturbadoras. Exiliado en Tenerife desde hace más de una década, Benavides había publicado un libro de relatos —Cuentario (1989)— y alguna que otra prosa en periódicos y revistas ínfimas, pero la espera no ha podido ser más gratificante, pues Los años inútiles es —junto a Los detectives salvajes del chileno Roberto Bolaño y El fin de la locura del mexicano Jorge Volpi— de lo mejor que ha dado la nueva literatura hispanoamericana.

Las novelas de Jorge Eduardo Benavides describen el naufragio de la sociedad peruana a través de una serie de personajes cuyas historias se imbrican y se encabalgan, aunque sin llegar a resolverse del todo en Los años inútiles y más bien destapando la caja de los truenos en El año que rompí contigo. La técnica narrativa opera el prodigio, ya que Benavides es un estudioso de los mecanismos novelescos de Faulkner, Onetti, Vargas Llosa y Muñoz Molina. Por lo tanto, no es cierto que su modelo literario sea solamente Conversación en la Catedral, sino además Luz de agosto, Juntacadáveres y El jinete polaco.

Iván Thays (Lima, 1968) es un escritor orgulloso de sus lecturas y así espolvorea contraseñas literarias por cuentos y novelas. Ya en su primer libro —Los retratos de Frances Farmer (1992)— encontramos la prosa lírica, el trasmundo personal y la intimidad estética que propone en novelas como Escena de caza (1995), El viaje interior (1999) y especialmente La disciplina de la vanidad (2000), en la que el humor y la melancolía adquieren madurez y plenitud.

Cada escritor se inventa su tradición y por eso Thays se proclama del linaje de Luis Loayza, Gastón Fernández y Carlos Calderón Fajardo, tres autores discretos, esquivos y austeros que Thays convoca a la vera de Proust, Chéjov y Nabokov. De ahí que el instrumental político y sociológico que muchos críticos acarrean resulte inútil para analizar la obra de Thays, pues sus novelas y relatos tan sólo consienten la digresión literaria. ¿Y el mundo andino, la identidad peruana y el Estado-nación? Teniendo en cuenta lo poco que influyó Conrad en la revolución polaca y lo mucho que significa en la literatura universal, preferiría que Thays se olvide de la revolución polaca.

Alonso Cueto (Lima, 1954) es el escritor peruano de más prestigio internacional después de Vargas Llosa, Bryce y Ribeyro, pues su obra ha merecido diversos premios europeos, estadounidenses y latinoamericanos. Como cuentista ha publicado La batalla del pasado (1983), Los vestidos de una dama (1987), Amores de invierno (1994), Cinco para las nueve y otros relatos (1996) y Pálido cielo (1998); pero es en la novela en la que Alonso Cueto ha sobresalido de manera especial. Pienso en Deseo de noche (1993) y El vuelo de la ceniza (1995) —dos piezas breves, delicadas y minuciosas como una miniatura literaria— o en El tigre blanco (1985), Demonio del mediodía (1999), El otro amor de Diana Abril (2002) y Grandes miradas (2003), sus narraciones más largas y ambiciosas.

Como Henry James o Scott Fitzgerald, Alonso Cueto prefiere crear atmósferas familiares antes que contextos sociales y por eso encuentro esenciales a sus personajes, ya que ellos transgreden, atropellan, fantasean y claudican, llevando sus existencias de ficción hasta unos límites morales que nos estrellan bruscamente contra la realidad. Así, los personajes de Alonso Cueto son como la mayoría de los peruanos: todos tienen algo que esconder y una deuda que saldar, todos se aferran a una monótona pasión y a un deseo sin sublimar.

Cuento

Por razones estéticas, económicas y editoriales —en ese orden— en el Perú se publican más cuentos que novelas y por eso mismo es más sencillo citar un buen número de magníficas colecciones de relatos que de novelas. Así, se me antojan excelentes Cordillera Negra (1985) de Óscar Colchado, La primera espada del imperio (1988) de Siu Kam Wen; Señores destos Reynos (1994) de Luis Nieto Degregori; Un único desierto (1997) de Enrique Prochazka; Atado de nervios (1999) de Giovanna Pollarolo y París Personal (2002) de Marco García Falcón, aunque por el conjunto y valor de sus obras deseo destacar a tres autores: Leyla Bartet, Carlos Herrera y Fernando Ampuero.

Leyla Bartet (Lima, 1950) ha publicado apenas dos libros de cuentos —Ojos que no ven (1997) y Me envolverán las sombras (1998)—, pero por su sensibilidad, intuición, talento y originalidad me atrevo a considerarla por encima de otros autores con más experiencia y publicaciones. Sus relatos son ricos en registros, hallazgos y obsesiones y me hace ilusión precisar que no la selecciono por cumplir con una cuota o para ser políticamente correcto. De hecho, ahora que una gran mayoría de escritoras se empeña en construir un “discurso” para sus personajes femeninos, uno agradece que Leyla Bartet sólo se proponga dotarles de “voz”. La “voz” tiene la frescura de la espontaneidad, la austeridad del asombro y la intensidad del deseo, mientras que el “discurso” no participa de ninguna de estas virtudes y casi nunca es literario, sino más bien panfletario.

Carlos Herrera (Arequipa, 1960) es autor de tres magníficos libros de cuentos. A saber, Morgana (1988), Las musas y los muertos (1997) y Crueldad del ajedrez (1999). Sus relatos son esencialmente inteligentes, irónicos y eruditos, pues nos remiten a lecturas clásicas amén de otras exquisitas expresiones artísticas, mismamente las matemáticas. Apenas traducido y antologado, me encantaría que la obra de Carlos Herrera fuera mejor conocida más allá de las fronteras de la literatura peruana. Sobre todo Crueldad del ajedrez, un libro maravilloso trufado de fábulas, greguerías, microrrelatos y fragmentos.

Fernando Ampuero (Lima, 1949) es escritor de amplia y copiosa bibliografía, aunque no lo convoco aquí por sus novelas —Mamotreto (1974), Miraflores Melody (1979) y Caramelo verde (1992)— ni por sus crónicas literarias —Gato encerrado (1987) y El enano (2001)—, sino por su narrativa breve reunida en Paren el mundo que acá me bajo (1972), Deliremos juntos (1975), Malos modales (1994) y Bicho raro (1996). Sus cuentos prefiguran las opciones estéticas de muchos narradores hispanoamericanos de los noventa, más obsesionados en el realismo sucio que en el realismo mágico. Sin embargo, veinte años antes Ampuero ya escribía una literatura de calidad con registros musicales, cinematográficos y —por supuesto— literarios. Y es que Ampuero no se emborracha con Bukowski, sino con Truman Capote, no sueña con Madonna sino con Kim Novak y no escucha Nirvana, sino a los Rolling Stones. Por eso Ampuero no envejece: porque sigue en sus trece.

Crónicas

Mientras ciertos periodistas se empeñan en pasar como literatura la prensa de sucesos, algunos escritores convierten en literatura los sucesos de la prensa. Y advierto que no es lo mismo el artículo de fondo que la crónica literaria, pues el primero tiene pretensiones políticas y la segunda, ambiciones estéticas.

Empero, la crónica literaria peruana no había tenido un momento tan dulce desde los tiempos de Héctor Velarde, aquel genial humorista que en sus ratos libres ejercía la arquitectura y que nos enseñó a hacer el humor además de la guerra, pues la crónica literaria peruana o tiene ironía o no es peruana.

Así, entre los escritores más importantes del género se encuentra el poeta Antonio Cisneros (Lima, 1942), autor de El arte de envolver pescado (1990), El libro del buen salvaje (1995) y las crónicas de viaje Ciudades en el tiempo (2001). También son poetas Abelardo Sánchez León (Lima, 1947) y Jorge Eslava (Lima, 1953), autores de La balada del gol perdido (1993) y Flor de azufre (1997), respectivamente; dos libros hermosos, divertidos e inteligentes cuya lectura nunca me cansaré de recomendar.

Por otro lado, desde una perspectiva más periodística, aunque no por ello menos literaria, deseo romper una lanza por Jaime Bedoya (Lima, 1965), quien con ¡Ay, qué rico! (1991) y Kilómetro Cero (1995) nos ha demostrado que una buena crónica puede ser culta y risueña, plástica y filosófica, tierna y achorada. Finalmente, Julio Villanueva Chang ha reunido sus artículos en Mariposas y murciélagos (1999), un retablo de personajes patéticos, melancólicos y valleinclanescos.

Fragmentos

El fragmento es un género vagaroso y huidizo, pero de una enorme dignidad clásica y poética. No existía en la literatura peruana una tradición de fragmentos, pero en los últimos diez años ha aparecido un conjunto de libros de los que deseo rescatar cuatro: Habitaciones (1993) de Ricardo Sumalavia; Cuaderno imaginario (1996) de José Miguel Oviedo; El amor en los tiempos del cole (2000) de Lorenzo Helguero y Epístola a los transeúntes (2001) de Eduardo Chirinos.

Ricardo Sumalavia y José Miguel Oviedo consienten la narración, mientras que Helguero y Chirinos intuyen la poesía. Los fragmentos de Sumalavia y Oviedo son virutas del taller de la escritura, en tanto que los fragmentos de Helguero y Chirinos son juguetes poéticos a los que nunca se les acabará la cuerda. Los fragmentos —desde Apolodoro— son la cifra del mundo y a la vez su entraña.

Miscelánea

Una miscelánea es un cajón de sastre o un desastre de cajón, según. Y algunos autores peruanos han cultivado con maestría este género más propio del Siglo de Oro que de estos tiempos pazguatos que corren. El primero es Luis Freire Sarriá (Lima, 1945), autor de una novela histórica desopilante —El cronista que volvió del fuego (2002)— y de dos libros misceláneos por inclasificables. A saber, Memorias de Obélix (1993) y Examen de ingenios (1997). En resumen: el Perú en posición fetal momificado por un Inca loco. Una maravilla.