Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

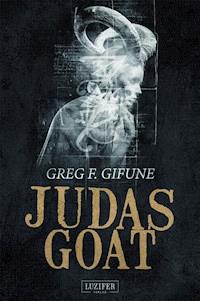

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Während eines furchtbaren Schneesturms über New England suchen vier Fremde Unterschlupf in einem heruntergekommen Motel am Rande einer wenig befahrenen Straße – irgendwo im Nirgendwo. Doch es ist nicht nur das Unwetter, vor dem sie flüchten. Ein sadistischer Serienmörder ist ihnen auf den Fersen. Unerbittlich macht dieser Jagd auf seine Opfer, um seine uralten dämonischen Rituale vollziehen und sein Schicksal erfüllen zu können. Für die vier Fremden beginnt ein grausames Spiel – jene eine Nacht zu überleben. Doch wie soll man ein Schicksal bekämpfen, welches bereits vorbestimmt scheint? Wie soll man einen Mörder aufhalten, der vielleicht nicht einmal ein Mensch ist? Zwischen Blut und Schnee beginnen die vier Fremden das grausame Geheimnis des Mörders, aber auch ihrer eigenen Identitäten zu lüften. Mögen die Spiele beginnen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

MIDNIGHT SOLITAIRE

Greg F. Gifune

Midnight Solitaire © 2009, 2008 by Greg F. Gifune Alle Rechte vorbehalten.

Die Geschichte in diesem Buch ist frei erfunden. Namen, Figuren, Orte und Begebenheiten sind entweder der Fantasie des Autors entsprungen oder werden auf fiktiver Ebene verwendet. Jegliche Ähnlichkeit zu wirklichen Ereignissen, Schauplätzen und Personen – ob lebendig oder bereits tot – sind einzig dem Zufall geschuldet.

Für Nikki Grace

»Künstler müssen sich für ihre Kunst aufopfern; wie Bienen müssen sie ihr Leben mit dem Stich geben, den sie versetzen.«

Impressum

Überarbeitete Ausgabe Originaltitel: MIDNIGHT SOLITAIRE Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Cover: Michael Schubert Übersetzung: Andreas Schiffmann Lektorat: Astrid Pfister

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-334-3

Du liest gern spannende Bücher? Dann folge dem LUZIFER Verlag auf Facebook

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Inhaltsverzeichnis

Eins

Hier gibt es keine Uhren.

Eine junge Frau in einem schwarzen Rock, einer weißen Bluse und schwarzen Pumps sitzt ganz am Ende eines langen, schmalen Flurs an einem kleinen Schreibtisch. Die Wände sind kahl und einheitlich weiß, genauso wie die niedrige Decke und der Fußboden. Alles ist so sauber, dass es keimfrei und leicht unwirklich anmutet, so als fänden nur sehr selten Menschen hierher.

Die Frau ist Anfang zwanzig, ansehnlich und gepflegt, weshalb sie aussieht wie das typische Mädchen von nebenan. Sie hat einen makellosen, nahezu unheimlich reinen Teint, die Haare sind zu einem Knoten am Hinterkopf zurückgebunden und sie ist sorgfältig und dezent geschminkt. Ihre Fingernägel – sonderlich lang lässt sie diese nicht wachsen – wurden manikürt und mit klarem Lack versehen.

Ihr Schreibtisch – ein kleines, schlichtes Ding in Weiß, das nahtlos mit der Umgebung verschmilzt – ist abgesehen von einer zierlichen Teetasse auf einem Untersetzer in der Mitte und einem roten Telefon mit Wählscheibe in der rechten hinteren Ecke leer, die Farbe des Telefons leuchtet so kräftig, dass es wie in Blut getaucht aussieht.

Die Frau sitzt auf dem ruhigen Flur, hält ihren Rücken kerzengerade und starrt mit auf dem Schoß gefalteten Händen geradeaus ins Leere.

Nach einem kurzen Augenblick fängt eines der Lämpchen am Telefon an zu blinken. Sie hebt behutsam den Hörer ab, hält ihn sich an das Ohr und drückt die Annahmetaste. Nachdem sie kurz hineingehorcht hat, legt sie den Hörer wieder auf, ohne ein Wort gesagt zu haben.

Anschließend verlässt sie ihren Platz, nimmt das Geschirr mit und macht sich auf den Weg über den Flur, wobei ihre Absätze leise auf den Fliesen klicken.

Am Ende stößt sie auf eine geschlossene Tür. Sie zögert nicht, sondern betätigt sofort mehrere Knöpfe auf einem Tastenfeld rechts daneben.

Daraufhin öffnet sich die Tür leise, und sie geht in ein kleines, schwach beleuchtetes Zimmer hinein. Darin steht ein langer Versammlungstisch vor einer hohen, breiten Glasscheibe. Sechs Personen sitzen daran – fünf Männer und eine Frau – und unterhalten sich nervös vor Anspannung in einem gedämpften Tonfall. Vor ihnen allen liegen offene Aktenordner oder -Koffer, und während einer der Männer, der Älteste im Raum, eine Militäruniform trägt, scheinen die übrigen Anzugträger Zivilisten zu sein. Die Männer und die Frau sind älter – mindestens sechzig – doch einer, ein regelrechter Zwerg, ist etwas jünger, schätzungsweise Ende dreißig. Hinter der großen Scheibe herrscht nichts als Finsternis, und ihre geisterhaften Spiegelbilder lassen sich in dem schwarzen Glas kaum erkennen.

Die junge Frau mit der Teetasse tritt nun hinter ihnen näher und stellt die Tasse mit dem Untersetzer vor einem aufgedunsenen Grauhaarigen mit Knopfaugen und ungesund teigig aussehender Haut ab. Er beteiligt sich nicht an dem Gespräch der anderen, sondern schaut gebannt auf die Fensterscheibe, so als versuche er, allein durch schiere Willenskraft ein Ereignis zu bewirken. Neben ihm steht ein rotes Telefon mit Wählscheibe, so wie jenes auf dem Schreibtisch draußen im Flur.

Er scheint gar nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass die Frau ihm gerade seinen Tee gebracht hat.

Sie dreht sich um und verlässt das Zimmer kommentarlos wieder.

Dann erst greift der Mann zur Tasse, führt sie an seinen Mund – vorsichtig, als würde sie andernfalls zerbrechen – und nippt laut schlürfend daran. Nachdem er die Flüssigkeit hinuntergeschluckt hat, stellt er die Tasse ab, beugt sich nach vorn und stützt sein hängendes Kinn in einer Hand auf; sein Blick auf das Glas bleibt so stechend wie zuvor.

»Ich darf jetzt um Ihre Aufmerksamkeit bitten«, sagt nun eine unnatürlich gelassene, monotone Frauenstimme aus einem Deckenlautsprecher. »Es beginnt.«

Die anderen brechen ihre Konversationen sofort ab und wenden sich der Scheibe zu.

Dahinter wird nun ein Raum sichtbar, der einem Operationssaal ähnelt.

Auf einem Tisch in der Mitte liegt nackt und auf dem Rücken eine dunkelhaarige Frau. Sie ist bewusstlos und mit einem Schlauch intubiert worden, der zu einem Beatmungsgerät führt.

Außerdem ist sie ganz offensichtlich über den achten Monat hinaus schwanger.

Zwei

Der Mann beeilt sich nach Kräften, indem er auf einem Bein humpelt und das andere hastig hinter sich herzieht; es schlackert dabei unbrauchbar hin und her, als wenn es gequetscht und gebrochen wäre, denn das ist es auch. Er schleppt sich trotz seiner quälenden Schmerzen immer weiter, so zügig wie er nur kann, also ganz und gar nicht schnell, und schleicht mitten auf der Straße vorwärts, an deren Mittelspur er sich orientiert, um im Dunkeln nicht vom Weg abzukommen, denn jetzt bei Nacht und einsetzendem Schneefall hält sich die Sichtweite schließlich sehr in Grenzen. Der Sturm kommt zwar gerade erst auf, doch schon jetzt gleiten dünne, gewundene Verwehungen über den Straßenbelag wie Schlangen aus Salz, die der Wind von einer Spur zur nächsten treibt. Er hat heftiges Herzklopfen, röchelt und leidet aufgrund der bitteren Kälte bereits unter Lungenstechen, bemüht sich aber dennoch, nicht zu husten, da irgendetwas tief in seinem Körper offenbar gebrochen ist. Er weiß instinktiv, dass dies seine Verletzung nur umso schlimmer machen würde. Er wagt jetzt einen schnellen Schulterblick zurück in die Dunkelheit. Keine Lichter. Keine Spur von jemandem, der ihm nachstellt, oder überhaupt irgendein Lebenszeichen, sondern nur pechschwarze Nacht, besprenkelt mit Schneeflocken und einem Atemhauch, der wie Dampf aus seinem Mund aufsteigt. Allerdings ahnt er, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Er weiß, sein Verfolger lauert dort hinter ihm in der Finsternis und spielt lediglich mit ihm, so wie die Katze die Maus bis zum äußersten Rand ihres Einzugskreises fliehen lässt, bevor sie zwanglos zuschnappt und ihr einfach das Genick bricht.

Sein lahmes Bein schleift immer noch über den Asphalt, ein Geräusch, das sich mit seinem angestrengten Keuchen und dem gelegentlichen Stöhnen vor Schmerz vereint. Der pfeifende Wind geht ihm durch Mark und Bein, hallt über den ansonsten verlassenen Highway. Ein endloser Strom fiebriger Gedanken flutet jetzt seinen Geist: Bin ich wach? Geschieht das hier wirklich? Wo ist er? Wie weit liegt er jetzt zurück? Warum jagt er mich denn nicht mehr weiter? Worauf wartet er denn noch? Oder ist er vielleicht verschwunden? Habe ich es tatsächlich geschafft? Wird mich jemand retten? Früher oder später kommt bestimmt jemand hier vorbei, nicht wahr? Letzten Endes muss doch irgendwann ein Auto auftauchen und – Carey! Was ist mit Carey passiert? Oh mein Gott, Carey, wo … wo steckt sie jetzt? Hält er sie fest? Kümmert er sich deshalb nicht mehr um mich?

Er hält kurz inne, vornübergebeugt, und während er zu verschnaufen versucht, schaut er zurück auf den langen Streckenabschnitt, den er bereits zurückgelegt hat. Dunkelheit, nichts als Dunkelheit. Langsam kehrt die Erinnerung an den Angriff wieder zurück … an den Wagen, der sie wie aus heiterem Himmel gerammt hat, und an die Schreie, während Carey an ihren Haaren in die Nacht hinaus gezogen wurde, als sei die Dunkelheit selbst zum Leben erwacht, um sie zu rauben. Sie trat wild um sich und rief laut um Hilfe, die aber nie kam. Ihm fällt wieder ein, wie er mit klingelnden Ohren und verschwommenem Blick, benommen und blutüberströmt aus dem Auto gesackt war, und dass der schwarze Wagen anschließend erneut zurückgekehrt war, aus der Finsternis schnellte und ihn dieses Mal erfasste. Die unvorstellbare Wucht beim Aufprall hatte ihn abheben lassen, und er entsinnt sich daran, wie eine Stoffpuppe auf die Straße geschleudert worden zu sein, wo er schließlich liegen blieb und hinauf in den Nachthimmel schaute, während er sich fragte, ob er jetzt an diesem Ort und auf diese Weise sterben müsse. Dann kam ihm Carey wieder in den Sinn, und ihm wurde klar, dass er unbedingt aufstehen musste – um sich zu bemühen, sie zu retten. Er strengte sich an, auf die Beine zu kommen, wobei er sich allerdings schwertat, nicht ohnmächtig zu werden, doch zu dem Zeitpunkt, als er sich in Bewegung setzen konnte und sich wieder einigermaßen zurechtfand, war sie schon längst fort und ihre Schreie nicht mehr zu hören. Gerade als er sich vollkommen allein wähnte, schälten sich plötzlich die Umrisse eines Mannes aus der Dunkelheit. Dieser kam mit langen, zielstrebigen Schritten auf ihn zu, während seine Schuhsohlen auf der Fahrbahn leise Geräusche verursachten und das Leder seines langen Staubmantels im Wind flatterte. Besonders eindrücklich im Gedächtnis geblieben sind ihm allerdings die Augen des Kerls: gelb und inhuman, unmöglich leuchtend in der Nacht.

Von diesem Moment an weiß er nur noch, dass er weglief beziehungsweise so schnell davon hinkte, wie er nur konnte … schockiert und unter Schmerzen … überwältigt von Entsetzen und Verwirrung. Was ging da – was geht hier immer noch vor sich?

Jetzt widmet er sich wieder dem langen Stück Weg vor sich. Irgendwann muss er auf diesem gottverlassenen Highway doch auf eine Tankstelle, ein Motel oder etwas in der Art stoßen. Ihm ist klar, dass er es nicht mehr viel weiter schaffen wird. Die Schmerzen werden zu schlimm, er friert und schaltet allmählich innerlich ab – vor Kälte und weil er zu viel Blut verloren hat. Soweit wie möglich richtet er sich auf und wischt sich die Feuchtigkeit aus den Augen.

Plötzlich erscheint etwas im Finsteren. Wie konnte …

Wie hat er mich überholt? Er … er war doch hinter mir …

Die gleichen Umrisse und langen Schritte erschienen, nur dass die Augen jetzt nicht leuchten, sondern im Schatten unter der flachen Krempe eines Cowboyhutes verborgen bleiben. Die Arme hängen seitlich am Körper herab. In einer Hand hält er ein langes Messer, dessen geschliffene Stahlklinge im Gewirr der Schneeflocken funkelt.

Er weiß instinktiv, dass es dieses Mal keinen Zweck hat, einen Fluchtversuch zu starten. Es gibt hier keine Hilfe; er befindet sich mutterseelenallein mit diesem Kerl mitten im Nirgendwo. Er wird hier sterben – hier in diesem Albtraum, auf diesem einsamen Stück Highway im Dunkeln – und er wird niemals erfahren warum.

»Wo ist meine Freundin?«, fragte er verzweifelt. »Was haben Sie ihr angetan?«

Der Mann nähert sich ihm immer weiter, ohne etwas zu erwidern.

»Wer sind Sie? Und warum tun Sie das? Was zur Hölle soll das alles?« Als er wieder keine Antwort bekommt, wankt er ein wenig zurück und streckt die Hände vor sich aus, als könne er so irgendetwas abwenden. »Warten Sie, ja? Bleiben Sie einfach stehen – Sie brauchen das nicht zu tun, ich habe Ihnen doch gar nichts getan, ich … Mensch, kommen Sie schon, ich kenne Sie ja nicht einmal! Ich bin erst fünfundzwanzig, okay? Mein Name lautet Martin, der meiner Freundin Carey, und wir wollen bald heiraten, ich – bitte hören Sie mir doch nur eine Minute zu!«

Es geschieht ohne irgendeine Unterbrechung oder ein Zögern, dass der Mann die letzten Schritte zurücklegt, um zu Martin aufzuschließen, und ihm das große Messer tief in die Eingeweide rammt. Dann hält er ihn fest, indem er ihm den Hals mit einer behandschuhten Hand zudrückt, und reißt die Waffe mit der anderen Hand nach oben, um sein Opfer brutal aufzuschlitzen, einhergehend mit einem markerschütternden Knirschen.

Schließlich zieht er die Klinge wieder heraus, wischt sie sorgfältig mit zwei langen, gleichmäßigen Bewegungen an seiner Hose ab und steckt sie anschließend zurück in ein Futteral an seinem Gürtel. Obwohl er auch jetzt nichts sagt, stützt er Martins Hinterkopf fast zärtlich und lässt ihn sanft auf der Straße nieder. Danach geht er neben ihm auf die Knie und legt ihn hin, als sei dieser ein empfindliches Kind, ehe er ihm leicht über die Stirn fährt und tief in seine Augen schaut, während Martin abdriftet in eine ganz andere Art von Dunkelheit.

Das Letzte, was er sieht, sind die Augen, die unter der Krempe dieses Hutes auf ihn herabschauen. Aber es sind nicht mehr jene lodernden eines Dämons, sondern die eines menschlichen Wesens, das trauert und leidet, weil es hilflos mit ansehen muss, wie Martin stirbt. In diesem merkwürdigen, eigenartig intimen Moment lässt Martin all seine Ängste fahren und erkennt, dass irgendwie alles wieder gut werden wird.

Heute Nacht ist er der Glückliche.

***

Der Schnee geht nun unvermittelt in Regen über.

Immer noch ist es Nacht, und ein Wolkenbruch geht über der Stadt nieder. Kräftig prasselt er auf das leer stehende Gebäude und fließt laut rauschend an der Feuerleiter hinunter. Weder Blitz noch Donner, nur Regen … Regen und Erinnerungen … Regen und ein Kartenspiel … der gleiche Stapel, den er jetzt schon seit Jahren bei sich trägt, abgegriffen und zerfleddert, aber immer noch brauchbar.

Er sitzt an einem kleinen Tisch in einem Raum, der einmal eine Küche gewesen ist und einzig von den Flammen schwarzer Weihkerzen erhellt wird. Als er sich noch einen Wodka einschenkt, bemerkt er, dass die Flasche bereits halb leer ist. Er mischt die Karten und legt sie erneut aus. Ein Blick auf die Uhr; es ist kurz nach Mitternacht. Er nickt wie zur Antwort auf die Erinnerung und lässt sie dann verfliegen wie alles andere.

Die ganze Zeit über spielt er.

Nach so vielen Jahren tut er es mechanisch, weil es ihm so sehr in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass er sich nicht einmal mehr auf die Karten konzentrieren muss. Solitär ist immerhin nur ein Ritual, das er oftmals beginnt, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein.

Manchmal gewinnt er, kann die Züge aber nicht rekapitulieren, die ihn zum Sieg geführt haben, ein anderes Mal beißt er sich fest und fängt dann geistesabwesend ein neues Spiel an. Während er sich in seinen Mitternachtspartien Solitär ergeht, schweifen seine Gedanken unwillkürlich ab. Die sich wiederholenden Bewegungen lassen ihn praktisch auf Autopilot umschalten und versetzen ihn sozusagen in Trance, woraufhin er sein Gefühl für Zeit und Raum verliert, bis er erst Stunden später wieder aus seinem Spiel auftaucht. Sollte es zu irgendetwas dienen, abgesehen vom nächtlichen Zeitvertreib, dann als Hilfe beim Wandeln zwischen seiner Welt und der ihren.

Da sich heute einfach nicht die passenden Karten auftun, rafft er sie kurzerhand wieder zusammen und mischt sie ein letztes Mal, bevor er sie beiseitelegt. Nachdem er den Rest Wodka hinuntergestürzt hat, lauscht er dem trommelnden Regen. Er schaut auf das Eis in seinem Glas, greift gleichzeitig zur Flasche und schenkt sich erneut ein. Wie in den meisten Nächten wird er weiter trinken, bis ihn der Alkohol schließlich derart benebelt, dass er ansatzweise wegdämmert, obwohl noch Stunden vergehen werden, ehe er einschlafen kann.

Nebenan auf einer schmutzigen, alten Matratze, die er irgendwo dort draußen gefunden hat, liegt die Leiche einer jungen Frau – Carey hieß sie laut ihrer eigener Aussage, wenn er sich recht entsinnt. Sie begriff einfach nicht, dass er zu ihr kam, um sie zu befreien und sie zu retten, also starb sie schreiend, so wie es alle taten, weil sie noch nicht bereit waren, das zu akzeptieren, was sie brauchen und aus eigenen Stücken heraufbeschworen haben. Er kennt ihre Schmerzen, ja er spürt sie sogar selbst. Dies hat er ihr erklärt, während er sie häutete und verstümmelte. Danach verwendete er ihr Blut und die anderen Körperflüssigkeiten, um die Wände, die Decke sowie den Boden mit seinen Symbolen und Zeichen zu bedecken, aber sie wollte einfach nicht zuhören. In dem Moment, als er ihr Herz und ihre Leber verzehrt hatte, war ihr toter Körper schon markiert … ein Mittel zur Kontaktaufnahme mit denjenigen, für die er seine Opfer darbringt. Eines Tages werden sie sich vielleicht dazu herablassen, ihn von der Strafe zu erlösen, die er bereits länger abbüßt, als er sich erinnern kann.

Bis auf Weiteres muss er jedoch noch in der Welt der Menschen existieren. Seine eigene ist natürlich viel älter, und viel erhabener, doch er hat sie schon so lange nicht mehr gesehen, dass er dies bisweilen vergisst. Hier lebt er schon seit früher Zeit … seit der ersten Zeit.

Wie so viele, die ihr vorausgingen, warf Carey ihm vor, dass er krank und wahnsinnig sei, und dass er Hilfe bräuchte, doch obwohl sie recht hatte, macht dies die Dinge, die er weiß, nicht weniger wahr oder wirklich. Jetzt begreift sie – zumindest insofern, als es dieses arme Geschöpf je können wird – dass er ihr Elend gewittert hat und sie deshalb ihrer Ketten entledigte. Tatsächlich war der Tod, ohne dass sie es bewusst so empfand, ihre eigene Wahl, nicht seine. Eigentlich war sie zu ihm gekommen. Aber wenigstens kapiert die süße, kleine Carey jetzt, dass verlorenen Seelen wie ihrer mitunter genau das widerfährt, was sie so dringend benötigen, da sie zu sehr spezifischen Zwecken geschaffen wurden.

Bis man den Mann draußen auf dem Highway und seine Freundin hier in diesem verlassenen Gebäude findet, wird er schon längst wieder verschwunden sein. Wie üblich gibt man danach Einzelheiten zu den Morden heraus und bemüht sich händeringend, ihn zu schnappen, doch die Behörden werden die rituellen Aspekte der Verbrechen bewusst aussparen oder herunterspielen, denn manches enthält man der selbstgefälligen und schwächlichen Öffentlichkeit besser vor. Dies spielt ihm natürlich in die Hände, weshalb er insgeheim denjenigen dankt, die ihn sowieso niemals fassen werden.

Was sollen sie auch sonst tun oder sagen? Dem Volk unterbreiten, dass es Mächte in ihrer Mitte gibt, die nicht nur ihr Begriffsvermögen übersteigen, sondern auch weder beherrschbar noch aufzuhalten sind, geschweige denn, dass sie diese in irgendeiner Art und Weise abwenden oder sich vor ihnen schützen könnten? Ihnen bleibt deshalb nichts weiter übrig als zu heucheln, und wer es ihnen nicht gleichtun möchte, wird eben bezichtigt.

Kein intelligenter, gebildeter und geerdeter Mensch sucht schließlich nach etwas, das gar nicht existiert. Man hat sich selbst und anderen vergewissert, dass solcherlei nur der Fantasie der Dummen und Ignoranten entspringt; nur von dämlichen Frömmlern und einfältigen Spirituellen herrührt – von denjenigen, die auch an Zauberei glauben und denken, dieses Leben warte noch mit rätselhaften Geheimnissen auf.

So kommt es, dass er zum Trugbild wird, jedenfalls bis er schließlich irgendwann vor ihnen steht und sie sich um Gnade winselnd einnässen. Dann sind sie auf einmal gar nicht mehr so selbstgefällig, diese Kinder, die pfeifend an Friedhöfen vorbeiziehen, wo bald ihre eigenen Gebeine ruhen werden.

Im Angesicht des unverfälschten Bösen gibt es weder Gläubige noch Skeptiker, nur Lämmer mit gesenkten Häuptern und Herzrasen, die vor der Schlachtbank Schlange stehen, während sie versuchen, sich Sachverhalte zu erklären, die sie nie zur Gänze erfassen können. Letzten Endes sind auch sie alle nur Trugbilder, ausnahmslos vorgesehen zur Läuterung und zur Unterhaltung ihres Schöpfers.

Er reibt sich die müden Augen mit seinen Fingern, an denen noch getrocknetes Blut klebt. Beizeiten klingen die gespenstischen Visionen und das dämonische Flüstern ab wie alles andere auch, woraufhin er in einen alkoholbedingten, gottlosen Schlaf fallen kann. Vorerst aber trinkt er weiter verbissen und schnell, gebunden lediglich an ein Ritual von vielen, das er verachtet.

Träumt er oder ist er wach? Er weiß es nicht mehr.

Es spielt im Grunde genommen aber auch keine Rolle.

Draußen vor den schmierigen Fenstern dauert der Regen weiter an … ohne Unterlass und wie versessen darauf, selbst jene zu taufen, die er mit seinem Heilsversprechen nicht erreichen kann.

Drei

Die Sonne scheint, doch die See ist bewegt und rau. Ab und zu frischt der Wind vom Ozean her über dem Kanal auf, und fährt scharf wie eine Rasierklinge durch die Freizeitanlage und gemahnt sie alle daran, dass der Frühling zwar unmittelbar bevorsteht, das Drangsal des Winters aber noch nicht ganz vorüber ist. Trotz der niedrigen Temperaturen haben sich heute nicht wenige Spaziergänger und Touristen hier eingefunden. Er lässt sich nun an einem Esstisch aus verschrammtem, verwitterten Holz nieder, von dem aus man den Kanal überblicken kann. An einem Geländer aus weiß gestrichenen Brettern, die an Betonpfosten befestigt sind, steht der Doc und schaut hinunter auf die befestigte Straße. Sie ist schmal wie ein Bürgersteig, und eine Handvoll Menschen flanieren, joggen oder walken, radeln beziehungsweise fahren mit Rollschuhen darauf – ein ständiges Kommen und Gehen auf dem Betonweg, so als wollten alle nur kurz hier vorbeischauen, bevor ihnen der Winter einen letzten Tritt in den Allerwertesten verpasst. Andere stehen einfach nur da, blicken über das Wasser und versuchen ihr Bestes, um einen sonnigen, aber frischen Sonntagmorgen zu genießen.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals führt ein identischer befestigter Pfad am Wasser entlang. Auch dort ziehen Radfahrer vorbei, bloß kleiner aus der Entfernung betrachtet. Über ihnen an einem Berghang, der zu einem strahlend blauen Horizont ansteigt, erstrecken sich dichte Waldflächen. Vereinzelt stehen zwischen den Bäumen verstreut und kaum sichtbar teure Eigenheime, wie sie nur von wohlhabenden Menschen bewohnt werden, mit Fahnenmasten davor, an denen die US-Flagge und die Wimpel örtlicher Yachtclubs prangen.

In der Ferne zu seiner Linken spannt sich die Sagamore Bridge über den Kanal, die Cape Cod mit dem Festland verbindet. Mit ihrem imposanten, offenen Stahlbogen erinnert die Brücke an das Skelett einer Riesenkreatur, die starb, während sie sich gerade von einem Ufer zum anderen ausstreckte, woraufhin ihr Kadaver auf der Stelle erstarrte und mit der Zeit bis auf die Knochen verweste. Selbst für diese Jahreszeit herrscht in beide Richtungen auffallend wenig Verkehr.

Plötzlich lenkt ihn ein weißer Fleck ab. Eine Möwe lässt sich nicht weit von seinem Tisch entfernt auf dem Geländer nieder und starrt ihn an, als wolle sie ihm unbedingt etwas mitteilen. Der Doc betrachtet die aufgeweckten Augen des Vogels in der Hoffnung, ihn hören und verstehen zu können. Die Möwe hüpft jetzt hinunter und kommt ihm durch das Gras so nahe, dass der Doc sie anfassen könnte. Nach einem erneuten Blickkontakt kehrt sie auf das Geländer zurück. Um zu ergründen, was das Tier ihm zu vermitteln versucht, setzt der Doc seine Betrachtung fort und stellt sich auf verschiedene Möglichkeiten ein, als auf einmal eine Frau vorbeigeht und die Möwe erschreckt, woraufhin diese davonfliegt.

Er schaut dabei zu, wie sie in Richtung Brücke emporsteigt, getragen vom Wind hoch über dem Wasser, den Booten und Bäumen. Aus der anfänglichen Bewunderung wird nun Neid.

Doc Banta ist ein stämmig gebauter, durchschnittlich großer Mann mittleren Alters, der sich kleidet, als sei er geradewegs einem Film Noir der Fünfzigerjahre entsprungen: schwarzer Anzug, weißes Hemd, dünne, schwarze Krawatte und farblich passende Budapester. Sein silbergraues, schulterlanges Haar, das er mit Gel zurückgekämmt hat, ist für jemanden in seinem Alter ausgesprochen dicht und bildet einen bemerkenswerten Kontrast zu seiner olivfarbenen Haut. Auf seiner Hakennase sitzt eine Wayfarer-Sonnenbrille, hinter der man seine eisblauen Augen nicht sehen kann. Selbst sein Auto, ein kirschroter Chevrolet Bel Air Hardtop Baujahr 1957 mit zwei Türen, würde gut in einen alten Film passen.

Er kramt nun eine Packung Pall Mall ohne Filter aus der Innentasche seiner Jacke, zündet eine Zigarette mit seinem Zippo an und kratzt sich dann gedankenverloren an seinen graumelierten Stoppeln.

»Spürt ihr mich noch?«, fragt er leise die Luft, das Wasser und die Bäume. Er weiß, eines Tages wird er wieder denjenigen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, mit denen er eigentlich sprechen möchte. »Spürt ihr meine Liebe noch?« Vorerst treibt ihn der Hass weiter, wie es schon seit einiger Zeit geschieht und ihm einstweilen auch genügt. Dies geschieht einzig und allein zur Vorbereitung auf das entscheidende Kräftemessen; eine letzte und entsetzlich gewalttätige Auseinandersetzung, der er sich nicht entziehen kann. Bis dahin, denkt der Doc, lausche dem Wind, und du wirst hören, wie sie dir eine Antwort zuflüstern.

Er hat den Bastard nur um wenige Tage verpasst, ist ihm aber im Laufe der letzten paar Monate zusehends nähergekommen. Lange kann es also nicht mehr dauern. Die letzten Opfer, eine junge Frau und ihr Freund, wurden nicht weit von hier umgebracht. Ein lokaler Nachrichtensender hatte über die beiden berichtet. Demzufolge sei die Frau – Carey Sinclair ihr Name – oft zum Rollschuhfahren an den Kanal gekommen. Dies ist eine ihrer Lieblingsstellen gewesen. Indem er sich die Fotos vergegenwärtigt, die er von dem Paar gesehen hat, versucht sich der Doc vorzustellen, wie sie bei ihm weilt; dies tut sie ja auch gewissermaßen. Auf einem langen Abschnitt des Highways Cape Cod vielleicht fünf Minuten von hier auf der anderen Seite der Brücke hat der Spieler die zwei gerammt und Carey entführt. Den bedauernswerten Kerl hat er später praktisch ausgeweidet und ihn tot auf der Straße liegen gelassen – er wollte und brauchte ihn nicht. Der Spieler war nur wegen des Mädchens gekommen. Laut Presse hat er sie mit über die Brücke auf das Festland genommen und den weiten Weg bis zu irgendeinem verlassenen Drecksloch in Brockton zurückgelegt, einer knapp eine Fahrstunde entfernten Kleinstadt. Dort verrichtete er dann sein Werk. Er führte ein Ritual mit einer wehrlosen dreiundzwanzigjährigen Frau durch. Allein die Vorstellung daran, und das Wissen darum, wie es sich anfühlt, und was die Eltern und Angehörigen jener beiden Halberwachsenen nun empfinden müssen – empfinden werden für den Rest ihres Lebens – bringt das Blut des Docs erneut in Wallung. Die Behörden posieren wie gewohnt in der Öffentlichkeit, doch daraus wird sich nichts ergeben, denn der Spieler ist längst untergetaucht, so läuft es jedes Mal.

Der Doc weiß jedoch, wohin dieser möchte, und er ist auch selbst dorthin unterwegs.

Auf einem Parkplatz in der Nähe fährt gerade ein enormer SUV vor. Ein Mann Mitte vierzig steigt gemeinsam mit einer Teenagerin aus. Ein flüchtiger Betrachter würde glauben, der Doc hätte es gar nicht bemerkt, doch ihm entgeht nichts; er vollzieht alles mit, ohne auch nur ein einziges Mal den Kopf zu drehen. Der Mann trägt einen blauen Sportanzug mit weißen Streifen und bleibt nun kurz stehen, um seine Nike-Basketballschuhe zu binden, bevor er sein frisch gefärbtes Haar zurechtstreicht. Er gehört zu jenen in die Jahre gekommenen Typen, die sich Onlineprofile erstellen, sich dabei als neunundzwanzig ausgeben, obwohl sie in Wirklichkeit fünfzehn Jahre älter sind, und sich dann wie die Hauptdarsteller in einem alten Videoclip von Run DMC anziehen, weil sie glauben, dass die jungen Hüpfer ihn nicht lachhaft, sondern unwiderstehlich fänden. Solche wie er nennen auch jede Frau »Schätzchen«, der sie begegnen.

Das Mädchen – vermutlich seine Tochter – ist sehr dünn und nicht älter als vierzehn oder fünfzehn. Da ihre Jacke offen ist, sieht man ihre tief ausgeschnittene Bluse und ein Dekolleté, das eindeutig ein Push-up-BH fülliger macht. Ihre Jeans sitzt viel zu eng und scheint mit Farbe besprüht worden zu sein. Sie stakst in einem Paar hochhackiger Fellstiefel zum Geländer hinüber und lässt ihren Blick über das Wasser schweifen. Für ein so junges Mädchen hat sie sich viel zu stark geschminkt, wohl weil sie älter aussehen will, was jedoch in Wirklichkeit nur noch mehr auf ein junges Ding schließen lässt, das unbedingt sexy und weltgewandt wirken möchte, aber in Beidem kläglich scheitert.

Erst als der Mann zu ihr an das Geländer kommt, sie von hinten umarmt und an sich drückt, realisiert der Doc, dass sie keineswegs seine Tochter ist.

Zumindest hofft er das.

Er raucht weiter, starrt auf das Meer und tut so, als achte er gar nicht auf das Gekicher und Gefummel, das sich keine zehn Fuß neben ihm abspielt. Die Teenagerin strengt sich mächtig an, so viel wird ihm klar; zugleich erkennt man aber auch ebenso deutlich, dass direkt unter ihrem einstudierten Gebaren ein unbeholfenes und unsicheres kleines Mädchen ohne jegliches Selbstbewusstsein steckt, das sich schwertut mit seiner eigenen Identität und darum glaubt, selbige vielleicht in diesem Ekel mit Jogging-Outfit gefunden zu haben.

»Bin gleich wieder zurück, Baby«, sagt der Mann und zeigt auf ein kleines Gebäude weiter unten auf dem Platz, in dem sich eine öffentliche Toilette befindet. »Muss mal eben für kleine Jungs.«

Das Mädchen lacht obligatorisch und wendet sich dann wieder dem Kanal zu, während er in Richtung der Klos stolziert.

Der Doc hält weiterhin seine Stellung. Zu dem Zeitpunkt, als er aufgeraucht, den Stummel fallengelassen und mit einem Fuß zertreten hat, ist der Mann im Gebäude verschwunden und er ist allein mit dem Mädchen. Er dreht sich um und sieht sie unumwunden an. Sie scheint seinen Blick auf sich zu spüren und wirft ihm einen befangenen Blick über ihre Schulter zu.