Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Grausame Morde erschüttern die katholische Kirche Deutschlands – mehrere Bischöfe wurden brutal ermordet. War Hass auf die Kirche und ihre Amtsträger das Motiv? Die Kunsthistorikerin Clara Mohr will nicht so recht daran glauben. Sie erkennt die Handschrift eines Insiders hinter den Taten, erinnern doch nicht nur die Art der Ermordung, sondern diverse Symbole am Tatort an den Märtyrertod von heilig gesprochenen Bischöfen ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kurzbeschreibung:

Grausame Morde erschüttern die katholische Kirche Deutschlands – mehrere Bischöfe wurden brutal ermordet.

War Hass auf die Kirche und ihre Amtsträger das Motiv? Die Kunsthistorikerin Clara Mohr will nicht so recht daran glauben. Sie erkennt die Handschrift eines Insiders hinter den Taten, erinnern doch nicht nur die Art der Ermordung, sondern diverse Symbole am Tatort an den Märtyrertod von heiliggesprochenen Bischöfen ...

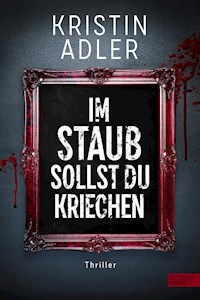

Kristin Adler

Mit eurem Blut sollt ihr bekennen

Thriller

Edel Elements

Edel Elements

Ein Verlag der Edel Germany GmbH

© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg

www.edel.com

Copyright © 2019 by Kristin Adler

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover

Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München

Konvertierung: Datagrafix

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.

ISBN: 978-3-96215-328-1

www.instagram.com

www.facebook.com

www.edelelements.de

Dann sah ich den Himmel offen, und siehe, da war ein weißes Pferd, und der, der auf ihm saß, heißt „Der Treue und Wahrhaftige“; gerecht richtet er und führt er Krieg. Seine Augen waren wie Feuerflammen, auf dem Haupt trug er viele Diademe, und bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand.

Offenbarung 19,11-13

14. Februar

1

Bischof Rainer Kahlfuß verließ die Gemeinde St. Matthäus gegen halb zehn Uhr abends.

Er war erleichtert so zeitig wegzukommen, er hatte bis mindestens zehn Uhr gerechnet. Dass der Smalltalk vorzeitig abgebrochen worden war, lag allerdings nicht nur am warmen Weißwein und den zähen Lachshäppchen, sondern an der mehr als überschaubaren Zahl an Besuchern. Bischof Kahlfuß hielt schon seit vielen Jahren Vorträge über den Heiligen Valentin, aber noch nie waren die Reihen vor ihm so gähnend leer gewesen. Acht Besucher waren es gerade mal gewesen, wobei zwei nicht zählten – der Pfarrer nämlich, der ihn zum Vortrag eingeladen hatte, und die Pfarrsekretärin, die wahrscheinlich zur Teilnahme zwangsverpflichtet worden war. Ach ja, die Pastoralreferentin war auch nicht darum herumgekommen. Während des Vortrags hatte sie etwas sauertöpfisch geguckt, allerdings grimmig genickt, als er die Zuhörer über die wahren Hintergründe des Valentinstages aufklärte – die im Übrigen so gar nichts mit all dem Kitsch, von wegen Herzchen hier und Herzchen da, zu tun hatten.

Bischof Rainer Kahlfuß hasste den Valentinstag. Natürlich nicht, wofür er eigentlich stand, aber das, was daraus gemacht worden war, eine kapitalistische Orgie aus Verwöhngutscheinen, Haribo Liebesherzen und Großbestellungen bei MIFLORA. All diese Liebesschwüre und dann ging man heutzutage doch so leichtfertig wieder auseinander.

Er beschleunigte seinen Schritt, ließ die Kaiserstraße hinter sich und kam eben an einem italienischen Restaurant vorbei, das heute natürlich ein Valentinsmenü anbot: Zitronenrisotto mit Jakobsmuschel, Rinderfilet unter Kräuter-Ziegenkäse-Kruste und Pannacotta-Herz mit Orangen-Marzipan-Sauce. Bischof Kahlfuß fuhr sich über die Lippen, wurde aber trotzdem den Nachgeschmack der Lachsbrötchen nicht los. Er war nicht sicher, ob die Mayonnaise oder der Lachs verdorben gewesen waren. Die meisten Brötchen hatte die ältere Dame mit dem Hörgerät gegessen, das während des Vortrags ständig gepfiffen hatte. Hinterher hatte sie sich mehrmals entschuldigt. „Es hat Ihnen doch nichts ausgemacht, oder?“

„Natürlich nicht!“, hatte er erklärt, obwohl ihn das Pfeifen mehrmals aus dem Konzept gebracht hatte. Aber mit diesen alten Menschen durfte man es sich nicht verscherzen, es waren schließlich die einzigen, die der katholischen Kirche die Treue hielten. Auch die anderen Zuhörer waren mindestens über sechzig gewesen - wahrscheinlich hatten sie keinen Partner, um mit ihm Valentinstag zu feiern.

Wenig später hatte Bischof Kahlfuß seine Zielstraße im Frankfurter Westend erreicht. Eines dieser überteuerten, amerikanischen Cafés, das um diese Uhrzeit geschlossen war, hatte heute Caramel-Macchiato mit Schoko-Herzchen angeboten. Wenn das die Vorstellung von Liebe war, war es kein Wunder, dass fast jede Beziehung scheiterte.

Weiße Rauchwölkchen stiegen beim Ausatmen von seinem Mund hoch, er zog den Mantelkragen über sein Kinn, obwohl der Stoff kratzte. Er würde nicht mehr lange unterwegs sein. Außerdem taten ein paar Schritte ganz gut. In Berlin war er nur mit der Dienstlimousine unterwegs, da fühlte sich jeder Aufenthalt in seiner Heimatstadt wie Urlaub an. Es war ja gesund, sich mehr zu bewegen, er hatte nur leider nicht so viel Zeit. Organisatorisches, Leitungsaufgaben, Reisen, Gemeindebesuche - für einen Bischof hörte die Arbeit niemals auf. Und Vorträge. Vorträge, zu denen acht Besucher kamen. Fünf ohne die Pflichtgäste. Vier, wenn man bedachte, dass die Dame mit dem Hörgerät fast nichts verstanden hatte. Vier Menschen, die jetzt mehr über den Heiligen Valentin wussten und den Kitsch künftig mit Verachtung strafen würden ... Eigentlich hätte er die gleich zum Rinderfilet mit Kräuter-Ziegenkäse-Kruste beim Italiener einladen können. Mit vollem Magen wäre die feuchte, schwere Februarkälte auch leichter zu ertragen.

Er überquerte die Straße. Sie war glatt, erst als er den Bürgersteig erreichte, fühlte er unter seinen Sohlen das Streusalz. Ein Grüppchen Jugendlicher grölte, die waren offenbar auch nicht in der Stimmung, um Valentinstag zu feiern. Sie standen unter einem Plakat vor einer halbnackten Frau, die einen Rasierapparat liebkoste. Auch so eine Illusion, die der Kapitalismus erzeugte, sei jung und hübsch und alles läuft großartig.

Er war erleichtert, als er sie hinter sich gelassen hatte, doch kurz bevor er sein Ziel erreichte, hörte er hinter sich plötzlich Schritte.

Schritte, die schneller wurden, wenn er schneller ging.

Und die verstummten, wenn er stehen blieb.

War es möglich, dass ihm jemand gefolgt war?

Er drehte sich um. Von den Jugendlichen abgesehen war die Straße leer. Er hatte alles bei sich, nicht etwa den Schal vergessen oder so. Und derart schnell, wie alle Zuhörer des Vortrags hinterher den Gemeindesaal verlassen hatten, hatte wohl keiner Lust auf eine Vertiefung des Themas. Nein, niemand folgte ihm. Und da waren doch auch keine Schritte mehr, oder?

Bald erreichte er die Pfarrei St. Bonifatius. Früher war er hier Pfarrer gewesen, heute gab es keinen eigenen Gemeindevorsteher mehr, denn die Pfarrei war mit St. Matthäus zusammengelegt worden. Immer, wenn er in Frankfurt war, übernachtete er in der leerstehenden Pfarrwohnung. Sie war noch genauso eingerichtet wie damals, und der Geruch nach Mottenkugeln, Weihrauch und Kerzen war ihm vertraut. Als er jetzt den Innenhof durchschritt, freute er sich auf diesen Geruch und vor allem auf ein Lesestündchen. Die Brüder Karamasow von Dostojewski waren angesagt, er hatte Literatur immer geliebt, leider hatte er als Bischof zum Lesen genauso wenig Zeit wie für ein wenig Bewegung.

Die Pfarrwohnung befand sich über dem katholischen Kindergarten, was tagsüber für unerträglichen Lärm sorgte, doch jetzt war das Gebäude ausgestorben. Die großen Fenster starrten ihn wie leere Augen an, die Tür der Kirche gleich gegenüber war längst abgeschlossen worden. Wenn hier sonntags die Messe gelesen wurde, konnte der Pfarrer sicher froh sein, wenn wenigstens acht Leute kamen. Oder vier, wenn man die Ministranten nicht mitrechnete. Aber das wusste man ja, wenn man sich der Diaspora aussetzte und in einer Großstadt arbeitete, in Berlin war das nicht anders.

Obwohl er schwarze Lederhandschuhe trug, waren seine Hände steif vor Kälte. Er brauchte lange, bis er den richtigen Schlüssel fand. Der Schlüsselbund klirrte, übertönte das Geräusch hinter ihm ... zumindest fast ... da waren doch wieder Schritte?

Er erstarrte, lauschte. Nichts. Nur sein Atem ging noch hektischer. Er steckte den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn um, lauschte wieder.

„Ist da jemand?“

Keine Antwort.

Sein Blick fiel auf eine Kindergartenzeichnung, die auf die Innenseite des Fensters geklebt worden war - mehrere ausgeschnittene Herzen auf einem roten Blatt und mit Glitzerlack umrandet. Außerdem waren Verzierungen aus kleinen Wattebäuschen angebracht, zumindest sahen sie wie Wattebäuschen aus, es könnten auch Marshmallows sein, keine Ahnung, was so einer Erzieherin heutzutage alles einfiel. Und in der Mitte der Herzen stand: Ich habe dich so lieb. Schrecklich, dass jetzt schon die Kinder mit diesem Valentinskitsch überfrachtet wurden. Warum gab man sich nicht einmal in einer katholischen Kita die Mühe, vom wahren Valentin zu erzählen?

Er trat ein, stieg die Treppe hoch. Es musste ein paar Jährchen her sein, dass das Treppenhaus seine letzte Renovierung erfahren hatte. Der Steinboden fühlte sich klebrig an, vom Geländer blätterte der mintgrüne Lack, und die Wände waren, obwohl sie irgendwann mal im gleichen Farbton gestrichen worden waren, grau. Allerdings konnte das auch an der miesen Treppenbeleuchtung liegen. Mehr als eine der Neonlampen hatte ihren Geist aufgegeben.

Mit jeder Stufe, die er hinter sich brachte, wuchs seine Erleichterung. Wer immer ihm nachgegangen war – nach oben folgte ihm niemand, und bald hatte er den Gang erreicht, an dessen Ende sich die Tür zur Pfarrwohnung befand.

Er kramte wieder nach dem Schlüsselbund, hatte rasch den richtigen gefunden, den, auf dem mit Tippex ein weißer Punkt gemalt worden war. Als er ihn ins Schloss stecken wollte, bemerkte er jedoch, dass die Tür nur angelehnt war. Wie merkwürdig, er hatte doch vorher seinen Koffer vorbeigebracht, und danach hatte er sie ganz sicher abgeschlossen.

Wer war in der Zwischenzeit hier gewesen? Vielleicht die Leiterin des Kindergartens? Aber die würde doch nicht so nachlässig sein und ...

Er fröstelte wieder, diesmal kam die Kälte von Innen, und das Unbehagen wuchs, als er plötzlich im Finsteren stand. Er tastete nach dem Lichtschalter, fühlte, wie rau der Verputz der Wand war. Als es endlich wieder hell war und er sich umdrehte, stand die Tür sperrangelweit offen.

Sein Mund wurde trocken, die steifen Hände schweißnass, die Lippen taub. Sollte er in die Wohnung lugen? Fliehen?

Ehe er eine Entscheidung treffen konnte, ertönte eine Stimme.

„Guten Abend.“

Die Stimme klang ... vertraut. Und der Mann, der ihm aus dem Dunkeln der Wohnung entgegentrat, war es auch.

Bischof Kahlfuß ließ erleichtert den Atem entwichen. Er kannte diesen Mann. Was allerdings noch nicht erklärte, warum er hier war.

„Was machen Sie denn ...“

Erst jetzt entdeckte er, was der Mann in den Händen trug, und die Erleichterung versiegte.

„Was um Himmels Willen ...“, entfuhr es ihm.

Er brachte kein Wort mehr hervor, sobald sein Gegenüber schräg lächelte. Der Mann hob die Hand, mit der die Peitsche hielt ... danach die andere, die auch nicht leer war. Was er mit dieser umklammerte, war sogar noch bedrohlicher als die Peitsche.

„Mein Gott, legen Sie die Waffe weg!“

Der Mann tat nichts dergleichen. Im Gegenteil, er trat ganz langsam auf ihn zu. Da das Licht so trübe war, wirkte es, als wären seine Augen in dunklen Höhlen versunken und sein grimassenhaft verzerrter Mund schwarz. Anstatt die Pistole sinken zu lassen, richtete er sie direkt auf Bischof Kahlfuß' Brust. Unwillkürlich machte der sich auf einen ohrenbetäubenden Knall gefasst, doch der Schuss blieb aus, stattdessen ertönte leise zischend der Befehl: „Kommen Sie in die Wohnung, schließen Sie die Tür! Und dann ziehen Sie sich aus!“

Bischof Kahlfuß trat über die Schwelle. Er hörte kaum, wie die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, und er hatte auch nicht das Gefühl, jemals wieder seine Hände gebrauchen zu können. Vorhin waren sie vor Kälte steif gewesen, jetzt vor Panik. Unmöglich, dass er es schaffen könnte, seinen Mantel aufzuknöpfen. Und überhaupt ... was sollte diese unsinnige Aufforderung, er solle sich entkleiden!

Doch der andere wiederholte sie sogar noch: „Nun machen Sie schon! Ziehen Sie sich aus!“

Wider Erwarten schaffte er es doch, den Mantel aufzuknöpfen, obwohl er ahnte, dass es wenig Sinn hatte zu gehorchen.

„Die Hose können Sie anlassen, der Oberkörper reicht.“

Plötzlich glaubte er zu wissen, warum er den Valentinstag immer gehasst hatte. Nicht, weil der Kapitalismus die Liebenden feierte oder vielmehr die Liebenden den Kapitalismus. Sondern weil er vielleicht eine diffuse Vorahnung gehegt hatte, dass er an diesem Tag sterben würde.

23. Februar

2

Clara betrachtete sich im Spiegel und konnte sich kaum wiedererkennen. Zum ersten Mal trug sie die Skinny Jeans mit Blumenprint, die ihr eine Verkäuferin von promod aufgeschwatzt und die sie nur gekauft hatte, damit diese endlich die Klappe hielt. Dazu hatte sie eine weiße Bluse mit Perlenknöpfen gewählt, was zugegeben ein wenig altmodisch anmutete, aber in letzter Zeit war weiße Spitze bekanntlich modern, warum also nicht auch Perlenknöpfe. Das Outfit wurde von schwarzen Stilettos komplettiert, deren Absätze mit ihren über zehn Zentimetern nicht nur mörderisch hoch, sondern auch so spitz waren, dass man seinem Tanzpartner ein Loch in den Fuß treten könnte. Nicht, dass Clara vorhatte, heute Abend zu tanzen. Und nicht, dass dieses Outfit dem Anlass angemessen war.

Am fremdesten war ihr die Frisur. Ausnahmsweise trug sie die blonden Haare nicht offen, sondern zu einem Pferdeschwanz gebunden, den sie mit ein wenig Gel zurückgekämmt hatte.

„Schick“, würde Dora sagen.

Wie verkleidet, dachte sie.

„Endlich ein Date“, hatte Dora gesagt, „eine echt gute Idee, dass du dich bei der Partnerbörse angemeldet hast. Das Internet ist heutzutage doch die Gelegenheit, Männer kennenzulernen. Da kann man sofort abchecken, ob sie ähnliche Interessen haben.“

„Ich habe keine Interessen.“

„Jetzt sei doch nicht so spröde. Mach dich lieber mal so richtig hübsch. Versprich mir, dass du diesen korallenroten Lippenstift trägst. Das ist eine tolle Farbe für dich. Wenn du einen dunklen Lippenstift nimmst, schaust du aus wie eine Leiche.“

Clara hatte den korallenroten Lippenstift bereits in der Hand, aber ließ ihn wieder sinken. Sie hasste es, wenn Frauen Lippenstiftspuren auf Weingläsern hinterließen. Und noch mehr hasste sie es, dass die Schuhe jetzt schon weh taten. Zur Fußspitze hin liefen sie derart eng zusammen, als wäre der Designer davon ausgegangen, dass man nur drei statt fünf Zehen hatte. So etwas wie eine große Zehe war gar nicht erst vorgesehen. Eine Ferse scheinbar auch nicht.

Ruckedigu, ruckedigu, Blut ist im Schuh ...

Katharina, Claras sechsjährige Tochter, fand es spannend, dass sich Aschenputtels Stiefschwestern die Ferse und die Zehen abschlugen, um sich den Prinzen zu angeln. Clara hielt das Abhacken mit Blick auf die Schuhe für gar keine so schlechte Idee, wobei sie auf den Prinzen keine Lust hatte. Den hatte sie mit Katharinas Vater Philip von Haidhausen ja schon an ihrer Seite gehabt. Genau genommen war er zwar kein Prinz, nur ein Graf, aber das hatte genügt, sie in die Yellow Press zu bringen – zumindest solange sie mit ihm verheiratet war und schillerndere Partys besucht hatte als dem Empfang des Bistums Mainz, der heute Abend stattfand.

Seufzend blickte sie auf die Schuhe. Eigentlich hatte sie keine Lust auf Blasen. Und eigentlich hatte sie auch keine Lust darauf, Patrick, ihr Internet-Date, zu beeindrucken.

Bis jetzt hatten sie ein paar Mal telefoniert und sich einmal im „Dichtung und Wahrheit“ auf einen Kaffee getroffen. Am Ende hatte sie seinem Vorschlag, sich bald wieder zu treffen, zugestimmt ohne hinterher zu wissen, warum. Vielleicht, weil sie zu höflich war, um ihm zu sagen, wie langweilig sie seine ausufernden Reiseberichte von den Victoria Waterfalls in Zimbawe fand. Allerdings: Noch langweiliger als der heutige Empfang konnten selbst die nicht sein.

Ein Empfang, für den es sich nicht lohnte, sich schick zu machen.

Clara hatte keine Lust, sich aus den Skinny Jeans zu schälen, aber sie schleuderte die schwarzen Highheels in die Ecke und schlüpfte stattdessen in beige Lackballerinas. Außerdem zog sie über die weiße Bluse eine ebenfalls beige Weste an. Das wirkte zwar etwas bieder, und Dora würde einmal mehr behaupten, sie sähe wie eine Leiche aus, aber für Rouge war es zu spät.

Eben läutete Patrick.

Sie hatte Angst gehabt, dass während der gut halbstündigen Autofahrt von Frankfurt nach Mainz Verlegenheit aufkommen würde, aber Patrick sprach ununterbrochen, sobald das Thema auf Berufliches kam, er seine Kreativagentur erwähnte und sie fragte, was genau er dort machte.

„Was ich mache? Und siehst du, da fängt das Missverständnis bereits an. Wir fragen uns immer, was wir machen. Aber viel wichtiger ist es doch, wie wir es machen. Bringen wir den Arbeitstag einfach so rum, mit fünf Kannen Kaffee, um die Langeweile zu ertragen? Verwandeln wir uns in schwarze Löcher, die sämtliche Energie absorbieren, ohne sie sinnvoll zu kanalisieren? Oder tun wir etwas mit unserer ganzen Leidenschaft und ...“

„Ja, aber was genau machst du mit deiner Leidenschaft?“, fiel Clara ihm ins Wort.

„Ich mache gar nichts mit Leidenschaft“, sagte Patrick lächelnd, „ich verschenke sie.“

Ihr lag schon auf den Lippen zu spotten, ob auch mit Glückwunschkarte, rosa Schleife und im Geschenkpapier vom letzten Weihnachtsfest, weil davon ja immer so viel übrig blieb, aber sie verkniff es sich.

„Wie sieht denn ein normaler Arbeitstag bei dir aus?“, versuchte sie es.

„Normal? Nichts ist normal! Nichts darf normal sein! Kein Tag gleicht dem anderen, das ist mir besonders wichtig. Ich würde sterben, wenn ich morgens schon weiß, was mich im Lauf des Tages erwartet. Ich will gerne überrascht werden.“

Etwa mit 'ner Torte, aus der drei nackte Playboy-Bunnys springen?

Wieder verkniff sie sich die zynische Frage.

„Mit welchen Geschäftspartnern arbeitest du denn zusammen?“, fragte sie.

„Menschen, die genauso leidenschaftlich sind wie ich ... dann lassen sich unsere Träume multiplizieren.“

„Ich fürchte, wenn du mit mir zusammenarbeiten würdest, käme am Ende eine Zahl mit Minus raus. Ich habe den langweiligsten Job der Welt ...“

„Ach nee!“, rief er halb ungläubig, halb entsetzt. „Du machst doch etwas mit Kunst!“

„Ich leite das Museum für Sakrale Kunst in Frankfurt. Und das bedeutet, ich bewahre Kunstwerke nur auf, ich fertige sie nicht an ...“

„Kunst ist immer ein Prozess, ein ständiges Werden und niemals etwas Fertiges. Auch jahrhundertealte Schätze kann man in immer neue Sinnzusammenhänge stellen.“

„Na dann“, murmelte Clara und musste daran denken, wie sie vor kurzem mit Katharina Seifenblasen gemacht hatte. Am meisten Spaß hatte es gemacht, immer die größten zerplatzen zu lassen. Katharina hatte dafür eine spitze Nagelschere verwendet, obwohl die Finger gereicht hätten, und danach war der ganze Wohnzimmerboden nass und rutschig gewesen.

Was gäbe ich jetzt für eine Nagelschere, dachte sie.

Allerdings war zu befürchten, dass die Schicht, die diesen riesigen Hohlraum namens Ego umgab, nicht ganz so leicht zu durchlöchern war.

Patricks weitere Ausführungen beantwortete sie immer nur mit einem knappen Ja oder Nein. Und wenn er mal explizit nach ihrer Meinung fragte, tat sie so, als würde sie sich auf den zähfließenden Verkehr auf der A 66 konzentrieren.

„Wollen wir nicht etwas Musik hören?“, schlug er schließlich vor. „Ich habe gerade so eine Jazz-Phase. Jazz entspricht am besten meinem Wesen. Man weiß nie was kommt, verstehst du? Da ist nichts einfach nur glatt und schön, da gibt es nur diese riesengroße Lust am Experimentieren, an der Freiheit, an ...“

„Im Handschuhfach habe ich noch eine Klassik-CD“, unterbrach sie ihn ziemlich schroff.

Als sie ihm einen kurzen Seitenblick zuwarf, entging ihr nicht, dass er enttäuscht das Gesicht verzog, doch er fügte sich und öffnete das Handschuhfach. Die CD fiel ihm förmlich entgegen – ohne Hülle.

„Mein Gott, das arme Ding!“, rief Patrick entsetzt. „Wie kannst du sie einfach so aufbewahren! Das kann ich mir ja gar nicht anschauen, das tut richtig weh!“

Clara hatte mittlerweile die Autobahnabfahrt Mainz-Kastell/Wiesbaden-Erbenheim-Süd genommen und fuhr die B 40 entlang, ehe sie zur Rheinstraße abbog. Als sie vor einer Ampel hielten, wandte sie sich Patrick zu.

„Echt jetzt? Es tut der CD weh, wenn sie in keiner Hülle aufbewahrt wird?“ Sie nahm sie ihm weg, fuhr leise kratzend mit dem Daumennagel darüber und tat danach so, als würde sie angestrengt lauschen. „Wie jetzt? Sie schreit ja immer noch nicht!“

Kurz runzelte Patrick empört die Stirne, musste dann aber grinsen. „Du bist also eine ganz brutale.“

Sie zuckte die Schultern.

„Im Bett auch?“, fragte er angelegentlich.

Clara unterdrückte einen Seufzer. Beim ersten Treffen hatte er mehrmals erklärt, dass er auf der Suche nach einer echten Beziehung wäre. Affären hätte er genug gehabt, jetzt wollte er mit der ganz großen Liebe um die Welt reisen und Abenteuer erleben.

„Nein“, sagte sie. „Beim Sex liege ich auf dem Rücken, schließe die Augen und denke an England.“

Er lachte etwas kreischend und unsicher auf. „Du bist echt schräg drauf, Clara, das gefällt mir. Ich mag unkonventionelle Typen, aus denen man nicht sofort schlau wird. Nichts ist so schlimm wie diese Langweiler.“

„Ich fürchte aber, heute Abend werden wir jede Menge Langweiler treffen und nahezu riesige schwarze Löcher, die unsere Lebensenergie absorbieren.“

Ihm entging der leise Spott in ihrer Stimme. „Was genau erwartet mich denn?“, fragte er. „Erzähl doch mal!“

„Da gibt’s aber nicht viel zu erzählen. Im Bischöflichen Dom- und Diözesan-Museum in Mainz wird eine Sonderausstellung eröffnet. Unter anderem wird eine Leihgabe von unserem Frankfurt Museum ausgestellt. Es gibt einen kleinen Empfang mit Sekt und Häppchen und etlichen Reden. Der Erzbischof von Mainz wird persönlich hier sein und natürlich auch ein paar kluge Worte sagen.“

„Dieser Engelhardt?“

Clara nickte.

„Steht der eigentlich unter Polizeischutz? Ich meine, da gab's doch gerade erst diesen Mord. Wie hieß nochmal diese andere Krähe, die's erwischt hat?“

Krähe ... auch gut ... etwas origineller als Pinguine.

„Rainer Kahlfuß, der Erzbischof von Berlin.“

„Stimmt! Allein der Name ist da ja schon Programm. Da denkt man sofort an Schweißfüße, die immer kalt sind und die sich nie an jemanden gekuschelt haben. Ich mag das ja total gerne, so unter der Decke zu füßeln.“

„Ich hasse kuscheln“, murmelte sie, und ehe Patrick etwas sagen konnte, fügte sie hinzu: „Bischof Kahlfuß wurde übrigens ziemlich grausam ermordet.“

„Habe ich gelesen. Er ist vorher gefoltert worden. Mann, Mann, Mann, es gibt so viele kranke Hirne ... auf der anderen Seite ... die Katholen haben über Jahrhunderte selber gemordet und gefoltert, denk mal an all die Hexen, an Galilei ...“

„Den haben sie aber leben lassen.“

„Naja, du verstehst schon, was ich meine.“

„Nein, ich verstehe es nicht.“

„Bin ich dir jetzt etwa zu nahe getreten, weil du für sie arbeitest? Du bist doch nicht wirklich gläubig, oder? Ich meine, als vernunftbegabter Mensch des 21. Jahrhunderts ... dieses ganze 'Du sollst nicht!' hält man ja im Kopf nicht aus. Fluch nicht, fick nicht, freu dich nicht ...“

Clara kämpfte sich durch den Verkehr. Der Parkplatz in der Grebenstraße war schon besetzt, also fuhr sie ins Parkhaus von Karstadt. Sobald sie geparkt hatte, holte Patrick tief Luft, offenbar, um sich in weiteren Ausführungen über die katholische Kirche zu ergehen, doch sie kam ihm zuvor, indem sie rasch sagte: „Als ich fünfzehn war, wollte ich übrigens Karmelitin vom Göttlichen Herzen Jesu werden. Das ist ein ganz strenger Orden, mit Klausur und Schweigegebot und so. Da darf man das Kloster nie verlassen, ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt Urlaub gibt.“

Laut ließ er seinen Atem entweichen. „Echt jetzt? Oder verarschst du mich?“

Clara grinste schräg. „Such's dir aus.“

Er lachte wieder unsicher. „Du bist wirklich schräg drauf, das gefällt mir.“

Sie warf die CD ins Handschuhfach und schloss es mit einem lauten Knall, ehe sie ihren Gurt löste und ausstieg.

Sie betraten das Dom- und Diözesanmuseum durch den doppelgeschossigen gotischen Kreuzgang des Doms. Am Eingang standen zwei junge Männer, offenbar Studenten, die die Einladungskarten überprüften.

„Es ist doch okay, dass ich einen Begleiter mitgebracht habe?“, fragte Clara und hatte kurz die Hoffnung, dass Patrick abgewiesen werden würde.

„Ich weiß nicht, keine Ahnung, gehen Sie schon durch.“

Die Ausstellungsfläche war über 2000 Quadratmeter groß, was bedeutete, dass es eines der größten Museen seiner Art in Deutschland war. Die Dauerausstellung befand sich im Untergeschoss, während die ehemaligen Versammlungsräume des Mainzer Domkapitals im Erdgeschoss der Präsentation von Sonderausstellungen dienten. In dem Raum, wo eigentlich die Museumspädagogische Werkstatt eingerichtet war, bereitete das Servicepersonal die Häppchen und Getränke vor, während sich die Gäste großteils im Kreuzgang vor dem Museum versammelt hatten, wo später auch die Vorträge stattfinden würden. Gegen die Februarkälte sollten kleine Elektroöfen schützen, doch in deren Nähe schwitzte man sich zu Tode, während man augenblicklich fror, sobald man sich drei Schritte entfernte.

„Typischer Katholenschick“, kommentierte Patrick das Outfit der Gäste in Hinsicht auf den überproportional großen Anteil an kniebedeckenden, schwarzen Röcken, ungeschminkter Gesichter und glatter langer Haare, die wahrscheinlich noch nie einen Lockenwickler gesehen hatten. Männer in Soutanen waren noch kaum anwesend, jedoch etliche Priester mit Collarhemden.

„Hm“, machte Clara.

Patrick startete einen Versuch, sich bei ihr unterzuhaken, doch Clara rückte entschlossen von ihm ab. „Wenn man dich fragt, wer du bist, erklärst du, dass du ein alter Bekannter wärst.“

„Warum das denn?“

„Weil die Kirche mein Arbeitgeber ist ... weil ich geschieden bin ... und weil ich keine neue Beziehung eingehen kann, ohne meinen Job los zu sein. Es gehört quasi zu meiner Stellenbeschreibung, die katholische Sexual- und Ehemoral hochzuhalten.“

Gerade hatte Patrick einen neuen Annäherungsversuch gestartet, nun wich er zurück. „Du bist geschieden?“, fragte er überrascht.

„Ja“, sagte Clara knapp, „und ich habe eine sechsjährige Tochter.“

„Und das sagst du mir erst jetzt?“

„Habe ich es etwa nicht erwähnt?“, fragte sie unschuldig, obwohl genau wusste, dass sie es nicht getan hatte. „Nun, meine Tochter lebt bei meinem Ex-Mann.“

„Echt jetzt?“

Clara lächelte ihn an. „Ja. Nach der Scheidung litt ich eine Zeitlang an Depressionen. Keine Angst, in der geschlossenen Anstalt war ich nur für ein Jahr. Ich wurde schließlich als hoffnungsloser Fall entlassen, man prognostizierte meinen baldigen Suizid.“ Sie zwinkerte ihm zu. „Das mit dem Suizid und der geschlossenen Anstalt war natürlich ein Scherz. Aber das mit den Depressionen und meiner Tochter stimmt.“

Patrick war sichtlich überfordert und sah sich suchend nach etwas zu trinken um. Eine junge Frau mit schwarzer Hose und weißer Schürze kam eben mit einem Tablett auf sie zu.

„Rotwein oder Weißwein? Orangensaft oder Wasser?“, ratterte sie gleichgültig herunter.

Patrick seufzte. „Einen Prosecco kann man sich hier wohl nicht erwarten, oder?“

„Es gibt sogar Champagner, aber der ist natürlich nur für die Priester vorgesehen“, flunkerte Clara.

Patrick sah sie ungläubig an. Vielleicht wurde es ja doch noch ein amüsanter Abend. „Egal was“, seufzte er, „ich brauche etwas mit Alkohol.“

Während Patrick sich der jungen Frau mit dem Tablett zuwandte, nutzte Clara die Gelegenheit, um ein paar Bekannte zu begrüßen, darunter Annette Drössler, die als Sekretärin im Bischöflichen Ordinariat arbeitete. Sie erzählte ständig von ihrem Sohn und hatte Clara einmal nach Fotos von Katharina gefragt. Seit sie erfahren hatte, dass die bei ihrem Vater lebte, war sie aber deutlich zurückhaltender geworden. Außerdem nickte Clara Othmar Rautenberg zu, dem Bistumsökonom und zugleich einer von drei Mitgliedern des Vermögensverwaltungsrat. Er streckte ihr geistesabwesend die linke Hand entgegen, während er mit der anderen etwas in sein Smartphone tippte. Seine Frau Judith, die Clara von anderen Anlässen dieser Art kannte, schien sich dafür zu schämen und versuchte das unhöfliche Verhalten ihres Mannes mit ein bisschen Smalltalk wettmachen zu müssen.

„Sie werden heute auch ein paar Worte sprechen, nicht wahr?“ Sie lächelte Clara aufmunternd an. „Viel Glück!“

Stimmt, sie hatte ja zugesagt, einen Vortrag zu halten ...

Clara ging in Gedanken die kurze Rede durch. Es ging um das Exponat, das vom Frankfurter Museum zur Verfügung gestellt worden war - eine Madonnenskulptur, die im 14. Jahrhundert geschaffen und während des Dreißigjährigen Krieges eingemauert worden war, um sie vor der Zerstörung zu bewahren. Ende letzten Jahrhunderts hatte man sie bei Renovierungsarbeiten im weitgehend intakten Zustand gefunden. Im Grunde hatte Clara für ihre Rede nur einen Artikel zusammengefasst, den sie in einer Kirchenzeitung entdeckt hatte.

„Wird schon schiefgehen.“

„Ich sehe, Sie haben einen Begleiter mitgebracht“, murmelte Judith etwas verlegen, als Patrick Clara trotz der zwei vollen Weingläser in seinen Händen von hinten umarmte.

Was hatte er an der Ansage, Distanz zu wahren, nicht verstanden?

Anstatt ihn von sich zu stoßen, was er wahrscheinlich bezweckte, streichelte sie über seine Hand. „Das ist übrigens mein Bruder“, erklärte sie.

Judith blickte etwas ungläubig von ihr zu Patrick und wieder zurück. Patrick hatte anders als sie dunkle Haare und seine Haut war – im Kontrast zu ihrer Blässe – tief gebräunt. Anstatt nachzufragen murmelte Judith Rautenberg jedoch nur knapp „Angenehm“ und gesellte sich wieder an die Seite ihres Mannes.

„Bruder?“, fragte Patrick. „Das wird ja immer verrückter. Vorhin hast du mir noch eingebläut, ich wäre ein Bekannter.“

Clara zuckte die Schultern und nahm ihm eines der Weingläser ab. Es war Moselwein, ein ziemlich billiger Fusel. Wahrscheinlich bekam sie rote Zähne davon, sie musste sich vor ihrer Rede unbedingt noch den Mund ausspülen.

„Aber die Sache mit uns ... das nimmst du schon ernst, oder?“, fragte Patrick lauernd. „Das ... das ist nicht eine einzige Verarsche?“

Clara sah ihn unschuldig an. „Was meinst du?“

Patrick hob die Schultern. „Bei dir ist man sich nicht so sicher, woran man ist ... was natürlich spannend ist ... aber weißt du, ich habe das ja auch schon gesagt ... ich will eine ernsthafte Beziehung, nicht nur eine Affäre.“

Clara weitete überrascht die Augen.

„Echt jetzt?“, fragte sie.

Patrick kniff wütend die Augen zusammen. „So eine Irre hatte ich schonmal. Wir haben uns ein paar Mails geschrieben, dann ein Date ausgemacht. Sie hat vorgeschlagen, dass ich mit einer roten Rose als Erkennungszeichen erscheine. Und als ich im Lokal auftauchte, hatten mindestens sechs andere Männer eine rote Rose dabei. Mann, war das peinlich. Für solche Spielereien bin ich entschieden zu alt.“

„Und ich glaube, ich bin zu nüchtern, um über eine neue Beziehung nachzudenken.“ Clara trank das Weinglas leer. „Holst du mir noch eins?“

Anstatt abzuwarten, bis er zurückkam, mischte sie sich unauffällig in die Menschentraube. Wieder begrüße sie ein paar Bekannte – einen Kapuzinerpriester aus Frankfurt, der diverse religiöse Fernsehsendungen moderierte, eine Redakteurin der Mainzer Kirchenzeitschrift, die sie von einem Seminar kannte, und den neuen Leiter des Haus am Doms in Frankfurt – dann huschte sie auf die Toilette gleich neben dem Eingang. Für gewöhnlich musste man 30 Cent zahlen, um es zu benutzen – heute war das gratis möglich.

Wie großzügig.

Clara öffnete ihren Mund und betrachtete sich im Spiegel. Ihre Zähne waren gar nicht so rot wie befürchtet, nur die Zunge etwas blau. Sie beugte sich vor, nahm ein Schluck Wasser und spülte ihren Mund aus.

„Sie haben nicht zufällig ein Aspirin dabei?“

Clara richtete sich auf und drehte sich um. Schon wieder Judith Rautenberg.

Es lag ihr schon auf den Lippen provokant zu sagen: „Leider nein, nur Antidepressiva.“

Aber Judith Rautenberg war nicht Patrick, und außerdem nahm sie schon lange keine Psychopharmaka mehr, noch nicht mal Johanniskraut. Sie fühlte sich stabil, sogar nach der Sache vor ein paar Monaten, als in ihrem Museum in Frankfurt ein Freund tot aufgefunden worden war – der Auftakt einer Mordserie.

„Meinem Mann geht’s nicht so gut“, sagte Judith Rautenberg, „ich hoffe, er brütet keine Grippe aus. Sonst ist er doch immer gesund. Ich übrigens auch. Ich praktiziere täglich Ölziehen, da muss man den Mund zwanzig Minuten mit Öl ausspülen. Glauben Sie mir, das wirkt Wunder, vor allem in der Erkältungszeit.“

„Guter Tipp, werde ich mir merken. Wegen des Aspirins können sie ja Frau Drössler fragen.“

Als Clara die Toilette verließ, drängten sich deutlich mehr Gäste im Kreuzgang. Sie hatte keine Lust, sich wieder zu Patrick zu gesellen, doch ehe sie überlegte, wo sie sich vor ihm verstecken sollte, läutete ihr Smartphone. Der Anruf kam von einer ihr unbekannten Frankfurter Nummer.

„Ja?“, meldete sie sich knapp.

„Gabriele Borchert hier.“

Clara warf einen Blick auf die Uhr. Es war kurz vor sieben. Offenbar waren Familienanwältinnen fleißig und arbeiteten bis spät in den Abend.

„Ich habe Ihnen doch versprochen, mich zu melden“, sage Gabriele Borchert. „Haben Sie kurz Zeit zu reden?“

Clara sah noch einmal auf ihre Uhr. Die Veranstaltung würde frühestens in zehn Minuten beginnen.

„Einen Moment noch, ich suche mir ein stilles Eckchen.“

Sie betrat das Museum und nahm die Treppe nach unten in die früh- und hochgotischen Gewölbehallen. Auch im Vorraum, wo sich ein rotes Ecksofa befand, war die Luft schwer, irgendwie feucht und modrig, und sie erinnerte sich vage daran, dass das Kellergewölbe erst vor einigen Jahren freigelegt worden war. Die steinernen Zeugnisse der römischen Mainzer Stadtgeschichte wurden hier ebenso ausgestellt wie diverse Exponate der Romanik und eine Sammlung frühgotischer Skulpturen. Ein Highlight der Ausstellung waren die Fragmente der Westchorschranke des sogenannten Naumburger Meisters, die das Weltgericht am Ende der Zeit darstellten.

Gut, dass Patrick sie nicht zu sehen bekam, der würde sich in seiner Einschätzung – nicht fluchen, nicht ficken, sich nicht freuen – bestätigt fühlen.

„Jetzt kann ich sprechen“, sagte sie in ihr Smartphone.

Vor einigen Tagen hatte sie einen Termin in der Kanzlei von Gabriele Borchert vereinbart. Die Kanzlei befand sich in einem alten Fachwerkhaus in der Bolongaro-Straße in Frankfurt-Höchst. Clara konnte sich nicht recht entscheiden, ob die schweren dunklen Holzbalken an der Decke bedrückend oder heimelig gewirkt hatten – in jedem Fall kam keine Büroatmosphäre auf. Gabriele Borchert sah jünger aus als erwartet, ihr Händedruck war energisch, fast schmerzhaft. Mit dem grauen Nadelstreifhosenanzug und der rosa Bluse war sie angemessen, aber nicht zu streng gekleidet.

„Ich habe mir alles noch einmal in Ruhe überlegt“, erklärte sie jetzt am Telefon. „Wie ich schon sagte – was das geteilte Sorgerecht anbelangt, haben Sie gute Chancen. Kein Familienrichter würde Ihnen das verwehren. Mit dem erweiterten Besuchsrecht sieht das schon anders aus ...“

Clara hielt ihr Smartphone ein Stück weit von sich. Sie hatte das Gefühl, dass die Verbindung gestört worden war, weil sich plötzlich Männerstimmen einmischten.

„Frau Mohr?“

Sie presste Smartphone wieder ans Ohr. „Ja, ich bin noch dran.“

„Wenn ich ehrlich bin, habe ich das Gefühl, dass Sie sich Ihrer Sache noch nicht ganz sicher sind. Sie ... Sie wirkten bei unserem Gespräch etwas zögerlich. Und das ist nicht gerade die beste Voraussetzung für einen Gang vors Familiengericht. Selbstverständlich ist das nur mein subjektiver Eindruck, und falls Sie wirklich ...“

Clara blickte hoch. Da waren wieder diese Männerstimmen. Sie folgte ihnen und bemerkte erst jetzt, dass sie weder von oben noch aus ihrem Smartphone, sondern vom Ausstellungsraum nebenan kamen.

„Also, falls Sie wirklich ein erweitertes Besuchsrecht einklagen wollen, müssen wir folgendermaßen vorgehen. Erster Schritt ...“

Die zwei Männer standen neben dem Sarkophag des Erzbischofs Aribo, und beide kamen Clara bekannt vor.

„Einen Moment mal, ich werde gerade gestört. Kann ich später zurückrufen?“

Sie wartete Gabriele Borcherts Antwort nicht ab, sondern drückte den Anruf weg. Hätte sie ihre spitzen Highheels getragen, hätte sie nie unbemerkt an die beiden Männer heranschleichen können. Mit den beigen Lackballerinas war es ein Leichtes, zumal sie ihr beide den Rücken zugewandt hielten.

„Nach dem Mord an Erzbischof Kahlfuß, sind die Menschen heiß auf solche Themen“, sagte einer der Männer. „Und Engelhardt ist schon mehrmals wegen seiner Verschwendungssucht in die Schlagzeilen geraten. Glauben Sie mir, wenn ich auch noch damit an die Öffentlichkeit gehe, werde ich offene Türen einrennen. Das wird einer der größten Skandale sein, die die katholische Kirche in Deutschland je erlebt hat.“

3

Etwa drei Stunden, bevor sich in Mainz die Gäste zum Empfang versammelten, hatte Miriam Eschweiler, die Haushälterin von Kardinal Ludwig Pachold von Köln, die Douglas-Filiale in der Schwertnerstraße verlassen.

Sie konnte sich nicht erinnern, in den letzten Jahren so ein Geschäft jemals betreten zu haben, was hätte sie auch dort verloren. Diesen ganzen kosmetischen Schickschnack brauchte sie nicht. Bei DM gab es eine preiswerte Ringelblumensalbe, die ihr völlig genügte. Sie war zwar vor allem für die Hände gedacht, aber sie cremte damit auch ihr Gesicht ein. Ob es gegen Falten half, wusste sie nicht, ihretwegen konnte sie gerne Falten haben, wer störte sich daran, aber manchmal bekam sie diese roten, juckenden Flecken, und Ringelblume war ein altes Heilmittel dagegen. Die Natur war ohnehin klüger, als der Mensch es jemals sein konnte.

Der Kardinal neigte nicht zu roten Flecken, aber für morgen war eine Fernsehaufzeichnung angesetzt. Es sollte ein Beitrag für SAT.1 gedreht werden, über Ostern, obwohl es bis dahin noch etliche Wochen dauerte. Gerade mal eine Minute lang sollte der Beitrag werden, wie konnte man denn die Bedeutung von Ostern in eine Minute packen? Aber der Redakteur musste das schließlich selbst wissen. Letzte Woche war er hier gewesen, um mit dem Kardinal alles zu besprechen. Auf jeden Fall, so hatte er erklärt, sollte der den Bischofsornat tragen, nur bloß keinen schwarzen Anzug und ein schlichtes Collarhemd. Man könnte ruhig den ganzen Prunk auffahren. Und fürs Gesicht riet er zu ein wenig Puder, damit der Kardinal nicht glänzte. Miriam Eschweiler hatte versprochen, das Puder zu besorgen. Sie hatte keine Ahnung, welches sie nehmen sollte, aber eine Douglas-Verkäuferin hatte sie eben ausführlich beraten.

„Ich würde zu einem Kompaktpuder raten, zum Beispiel dem Almost Pouder Makeup von Clinique. Da gibt es sechs Farbtöne. Fair, Neutral Fair, Light, Neutral, Medium, Deep.“

Miriam Eschweiler hatte sie verständnislos angestarrt.

Mein Gott, die armen Frauen, die jeden Tag so was tragen und darauf achten mussten, schön zu sein und die alle sechs Farbtöne auseinanderhielten! Sie konnte das nicht, und sie wollte das auch nicht können.

„Sie haben einen ziemlich blassen Hautton, da würde ich Nr. 1 oder 2. empfehlen.“

„Es ist nicht für mich, sondern für einen ...“

Sie biss sich auf die Lippen. Kardinal Pachold wollte sicher vermeiden, dass eine Douglas-Verkäuferin von seinem Puder-Bedarf erfuhr. „Ich glaube, wir brauchen etwas Dunkleres“, murmelte sie.

„Nehmen Sie am besten Light, damit können Sie nicht viel falsch machen.“

Etwas misstrauisch hatte Miriam Eschweiler auf die grüne Schachtel gestarrt. Das Puder kostete EUR 32,99.

Die armen Frauen, die für so ein Zeugs so viel Geld ausgeben mussten!

Der Kardinal würde sicher seufzen, wenn sie ihm das Puder samt Rechnung brachte, aber das lag weniger an den sechs Farbtönen noch den EUR 32,99, sondern daran, dass ihm die Fernsehaufzeichnung seit langem schwer im Magen lag. Es war seine erste Aufzeichnung dieser Art, weswegen er den Text schon vor Wochen geschrieben und auswendig gelernt hatte.

„Das ist nicht so gut“, hatte der Redakteur bei Gespräch letzte Woche gemeint, „es wirkt natürlicher, wenn Sie frei sprechen.“

„Ich kann ja den Text nicht einfach wieder vergessen“, hatte Kardinal Pachold gegrummelt.

„Sie könnten sich einen neuen überlegen ... so ganz spontan.“

Miriam hatte nur den Kopf schütteln können. Der Kardinal war gerne gut vorbereitet, sie im Übrigen auch.

Mein Gott, die armen Menschen, die sich hektisch und planlos durch den Tag trieben ließen, und das ganz ohne feste Essenszeiten!

Miriam sorgte dafür, dass der Kardinal regelmäßig aß. Vierzig Jahre arbeitete sie schon für ihn, wir werden auch noch die Goldene Hochzeit schaffen, scherzte er gerne. Vor vierzig Jahren war er noch Kaplan, sie hatte seinen Aufstieg von Anfang an miterlebt.

Priester, Professor für Dogmatik an der Universität Regensburg, Weihbischof im Erzbistum München, Erzbischof von Köln, zwei Jahre später die Aufnahme ins Kardinalskollegium, ohne Zweifel der Höhepunkt seiner Karriere.

„Das glaube ich gar nicht, jetzt sind wir Kardinal“, hatte er gesagt, und sie war nicht sicher, ob er im Pluralis majestatis sprach oder sie mit einbezog. In gewisser Weise war sie schließlich mit ihm aufgestiegen. Und sie hatte das verdient. Seit vierzig Jahren hielt sie ihm unverbrüchlich die Treue, hatte nie zu viel geplaudert.

Mein Gott, die armen Menschen, die ständig verkünden mussten, was sie gerade taten, auf dem Computer und so.

Ihr Neffe, der sie dann und wann besuchte, hatte gemeint, dass mittlerweile selbst der Papst einen Twitteraccount hätte, was immer das war, warum sich denn Kardinal Pachold nicht auch einen einrichten würde.

Mein Gott, die armen Eltern halbwüchsiger Kinder. Je älter Miriam Eschweiler wurde, desto größer war ihre Erleichterung darüber, keine eigene Familie zu haben.

Sie verließ die Gereonstraße und bog in die Kardinal-Frings-Straße ein, wo sich die erzbischöfliche Residenz befand - ein schlichtes Gebäude, das in den 50er-Jahren errichtet und im Geist der Nachkriegszeit einfach gehalten worden war. Es beherbergte das erzbischöfliche Priesterseminar, das Historische Archiv des Erzbistums und das erzbischöfliche Offizialat.

Sie warf einen Blick auf die Uhr, es war kurz nach vier. Bald würde die Abendmesse beginnen, die Kardinal Pachold heute mit den Dominikanermönchen feiern würde. Doch dass er nicht hier war, sollte sie nicht davon abhalten, das Puder auf seinem Schreibtisch zu deponieren. Dann war alles für morgen vorbereitet, und sie konnte sich ans Kochen machen.

Der Kardinal hatte sich ein „leichtes Abendessen“ gewünscht. Das sagte er in letzter Zeit immer, obwohl seine Vorliebe eigentlich dem Deftigen galt, aber ein Arzt hatte vor kurzem einen zu hohen Cholesterinwert festgestellt, er müsste künftig mehr Omega-Drei-Fettsäuren zu sich nehmen, was man heutzutage alles wissen musste.

Mein Gott, die armen Menschen, die sich ständig um ihre Gesundheit sorgten und nicht ein wenig Gottvertrauen hatten.

Miriam Eschweiler stieg die Treppe hoch, ohne jemandem zu begegnen. Obwohl sie wusste, dass das Büro des Kardinals leer war, klopfte sie an der Tür und wartete eine Weile.

Stille.

Sie öffnete die Tür, aber stieß auf Widerstand. Vielleicht warf einer der Perserteppiche Falten. Der Teppich wurde einmal im Jahr gereinigt, das war eine Prozedur! Sie drückte ihren Körper gegen die Tür, jetzt öffnete sie sich. Doch als sie den Raum betrat, sah sie, dass es nicht der Teppich war, der den Widerstand verursacht hatte, sondern zwei große Blätter, die irgendwie unter die Tür geraten waren.

Palmblätter.

Wie kamen die denn da hin, im Büro gab es doch nur zwei Zimmerpflanzen. Eine Glückskastanie - ein Mitbringsel von einem Besuch bei irgendeinem südamerikanischen Hilfswerk in Mexiko - und der kleine Kugelkaktus, der auf dem Schreibtisch stand. Die Nichte des Kardinals hatte ihm diesen mal geschenkt. Sie war eine überzeugte Emanze, sie führte oft Streitgespräche mit ihrem Onkel und hatte gemeint, der Kaktus würde ihn an die Kratzbürste erinnern, die sie war. Der Kardinal hatte das lustig gefunden, Miriam Eschweiler nicht. Sollte Sophie Pachold doch froh sein, einen Kardinal in der Familie zu haben.

Aber Palmblätter ...

Eine Weile starrte sie verdutzt darauf, dann ging ihr Blick höher, nahm eine feuchte Lake wahr, die sich nicht weit von den Palmblättern entfernt auf dem dunklen Holzboden gebildet hatte, dort, wo der Teppich aufhörte. Und als könnten nicht alle ihre Sinne gleichzeitig arbeiten, nahm sie erst jetzt den eigentümlichen Geruch wahr, der in der Luft hing.

Das ... das konnte doch nicht sein.

Ächzend beugte sie sich über die Lake, streckte vorsichtig Finger hinein, roch daran.

Tatsächlich. Sie hatte sich nicht getäuscht.

Es war ...

Sie zuckte zusammen, weil plötzlich ein Quietschen ertönt war. Der Luftzug musste das bewirkt haben, der durch die geöffnete Tür drang. Das Quietschen kam von links, doch irgendetwas – vage Furcht, nein, regelrecht Panik - hielt sie davon ab, in diese Richtung zu schauen. Stattdessen musterte sie den Schreibtisch, auf dem wie immer alles penibel geordnet war.

Wieder ertönte das Quietschen. Wieder hatte sie das Gefühl, dass ihr Blut eiskalt durch die Adern jagte. Sie brauchte eine Weile, um sich aufzurichten, schnaufte noch stärker, heute nicht wegen ihres Übergewichts und dem Druck auf der Brust, den dieses verursachte, sondern weil sie eine dunkle Ahnung überkam.

Langsam, ganz langsam blickte sie nach links. Gegenüber vom Schreibtisch stand ein kleineres Tischchen, wo der Kardinal manchmal mit Gästen Kaffee trank oder Besprechungen abhielt. Und neben diesem Tischchen und nicht etwa beim Schreibtisch, wo er hingehörte, stand der Drehstuhl des Kardinals – und quietschte. Über die rechte Lehne baumelte ein Arm. Ein Arm, den Miriam Eschweiler sofort erkannte.

„Herr Pachold!“, entfuhr es ihr, obwohl sie ihn nie so nannte. Er duzte sie manchmal, sie ihn nie. Sie redete ihn immer mit „Eminenz“ an, wie es sich gehörte.

„Herr Pachold!“

Sie stieg in die Pfütze, als sie zu ihm eilte, packte die Rückenlehne des Stuhls, versuchte ihn langsam umzudrehen, aber schaffte es nicht. Der Mann, der auf dem Stuhl saß, war zu schwer. Falls der Stuhl wieder quietschte, hörte sie es nicht mehr. Der Schrei, den sie ausstieß, als sie den Stuhl ängstlich umrundete, war zu durchdringend.