9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dies ist das herausragende literarische Opus von einem der großen Autoren seiner Generation. Ein grandioser Bildungsroman mit musikalischer Grundierung und das kunstvoll komponierte Porträt eines Angepassten, mit weiten Ausflügen in Politik, Historie, Soziologie, Psychologie und, nicht zuletzt, in die jüngere Musikgeschichte, von Schönberg bis Cage. Die Mittellage ist das eingestrichene C auf dem Klavier, und der mittelmäßige Pianist Joey Skizzen kann es nicht spielen, weil auf seinem Instrument die Taste kaputt ist. Skizzen ist ein kleiner, skurriler Assistenzprofessor für Musik an einer unbedeutenden Universität im Mittleren Westen der USA - erklärter Hypokrit und Menschenfeind, ein Ge- und Vertriebener des Jahrhunderts, dem er angehört: Sein katholischer Vater floh vor den Nazis aus Österreich, indem er sich als Jude ausgab, und ließ die Familie dann in London sitzen. Mit Mutter und Schwester emigriert Skizzen in den streng protestantischen amerikanischen Bible Belt, wo er seinerseits das Leben eines Hochstaplers führt, um seiner verhassten Durchschnittlichkeit Glanzlichter aufzusetzen. Er gibt sich als Schönberg-Spezialist aus und lügt erfolgreich über seine Ausbildung und Vergangenheit. Zu Hause richtet er, wenn er nicht gerade Dosen in eine Tonne an der Wand tritt, auf dem Dachboden ein «Museum der Unmenschlichkeit» ein, sammelt Zeitungsartikel und Gräuelbilder. Seine Angst, die Menschheit werde vielleicht nicht überleben, ist längst von der Angst abgelöst worden, sie könnte bestehen bleiben …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 819

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

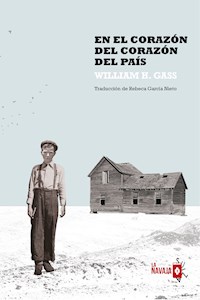

William H. Gass

Mittellage

Roman

Über dieses Buch

Dies ist das herausragende literarische Opus von einem der großen Autoren seiner Generation. Ein grandioser Bildungsroman mit musikalischer Grundierung und das kunstvoll komponierte Porträt eines Angepassten, mit weiten Ausflügen in Politik, Historie, Soziologie, Psychologie und, nicht zuletzt, in die jüngere Musikgeschichte, von Schönberg bis Cage.

Die Mittellage ist das eingestrichene C auf dem Klavier, und der mittelmäßige Pianist Joey Skizzen kann es nicht spielen, weil auf seinem Instrument die Taste kaputt ist. Skizzen ist ein kleiner, skurriler Assistenzprofessor für Musik an einer unbedeutenden Universität im Mittleren Westen der USA – erklärter Hypokrit und Menschenfeind, ein Ge- und Vertriebener des Jahrhunderts, dem er angehört: Sein katholischer Vater floh vor den Nazis aus Österreich, indem er sich als Jude ausgab, und ließ die Familie dann in London sitzen. Mit Mutter und Schwester emigriert Skizzen in den streng protestantischen amerikanischen Bible Belt, wo er seinerseits das Leben eines Hochstaplers führt, um seiner verhassten Durchschnittlichkeit Glanzlichter aufzusetzen. Er gibt sich als Schönberg-Spezialist aus und lügt erfolgreich über seine Ausbildung und Vergangenheit. Zu Hause richtet er, wenn er nicht gerade Dosen in eine Tonne an der Wand tritt, auf dem Dachboden ein «Museum der Unmenschlichkeit» ein, sammelt Zeitungsartikel und Gräuelbilder. Seine Angst, die Menschheit werde vielleicht nicht überleben, ist längst von der Angst abgelöst worden, sie könnte bestehen bleiben …

Vita

William H. Gass, geb. 1924 in Fargo, North Dakota, wuchs in Ohio auf. Studium der Literaturwissenschaften, 1954 Promotion an der Cornell University mit einer Arbeit über Metaphern. Gass, Rilke-Spezialist und –Übersetzer, lehrte an mehreren Hochschulen, zuletzt von 1969 bis 1999 als Professor an der Washington University in St. Louis, Missouri. Für seinen Roman «Der Tunnel» erhielt er 1996 den American Book Award. Auch für sein essayistisches Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Pushcart Prize und dem National Book Critics Circle Award.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel «Middle C» bei Alfred A. Knopf, New York.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2016

Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

«Middle C» Copyright © 2013 by William H. Gass

Die Passagen aus Es führt kein Weg zurück von Thomas Wolfe (Seite 127–129) zitieren die Übersetzung von Susanne Rademacher (Rowohlt Verlag 1995)

Die Verse aus Die letzte Chrysantheme von Thomas Hardy auf Seite 307 f. stammen aus der Übersetzung von Walter A. Aue (http://myweb.dal.ca/waue/Trans/Hardy-Chrysanthemum.html)

Redaktion Mirjam Madlung

Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München, nach dem Original von Vintage Books, New York

Umschlagabbildung Gabriele Wilson

All Rights Reserved.

ISBN 978-3-644-03691-8

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Mary

Mehr denn je

When I am laid in earth,

may my wrongs create

no trouble, no trouble

in thy breast.

Remember me! Remember me!

But ah! Forget my fate.

HENRY PURCELL UND NAHUM TATE

Dido und Aeneas

… da reuete es Jehovah, dass er die Menschen gemacht hatte …

1

Miriam, die für Joey Skizzen nur seine Mutter Nita war, begann erst über die Vergangenheit der Familie zu sprechen, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass ihr Mann ganz sicher im Grab lag. Sein Stirnrunzeln hatte sie mitten im Satz zum Schweigen bringen können; selbst sein Lächeln hatte einen herablassenden Schwung gehabt, wohingegen die einst anerkannt vielen Tugenden ihres geliebten Mannes zu dieser Zeit seiner Abwesenheit nur mehr in Geheimtinte geschrieben standen. Unter seinem glühenden Blick habe der Lack Blasen geschlagen, sagte sie. Die Erinnerung an diesen Blick brachte sie noch immer ins Stocken. Dann wirkte sie beunruhigt, wedelte mit der Hand vor dem Gesicht, als sähe sie dort eine Mücke tanzen, und verstummte stotternd. So verhalf sie Joey zu Erinnerungen daran, wie zur Abendbrotzeit, denn nur dann war die Familie als Gruppe versammelt, der Löffel in der Suppe seines Vaters plötzlich stillzustehen, der Kopf seines Vaters sich in Richtung der anstoßerregenden Bemerkung zu heben, sein normalerweise gelassenes Gesicht sich zu versteifen und Feuer in seinen Augen aufzulodern pflegte. Sein Starren schien gar nicht aufhören zu wollen, obwohl es wahrscheinlich nie länger als eine Minute währte. Eine Minute freilich … eine Minute ist so lang. Jedenfalls hielt es an, bis die bange Miene seiner Tochter oder seiner Frau auf den Grund ihres Tellers sank und der Kopf der Schuldigen sich in einer Haltung von Abbitte und Unterwerfung neigte.

Wenn die Suppe, wie aufgrund von Mittellosigkeit häufig der Fall, eine klare Brühe war, konnte Joey sein Gesicht gelegentlich in einem braunen Traum schwimmen sehen, und auch das eigentliche Selbst seiner Mutter betrachtete er als eingetaucht in einen braunen Traum, vom Leben unerreichbar. Sein Vater senkte den Löffel auf den Grund des Tellers, und sie hörten ihn kratzen, während er mit sinkendem Flüssigkeitsspiegel immer schneller löffelte. Er war ein geräuschvoller Esser, weil er fand, dass Geräusche Genuss und Wertschätzung bekundeten. Jedes Mal, wenn ein Essen besonders dürftig ausfiel, schlürfte Jankel, wie er sich beharrlich nannte, seine Suppe, saugte an den Zähnen und rief alle paar Löffel Aaah! Wenn sie Brot hatten, zerriss er es nachdrücklich knapp über der Suppe, sodass Krusteflöckchen darauf hinabrieselten wie Schnee auf einen Teich. Dann ließ er das abgerissene Stück folgen, das seine Hände zielgenau wie eine Bombe abwarfen. Er pflegte zuzusehen, wie sich der Brocken langsam bräunte, allmählich vollsog und schließlich versank. Joseph wusste, er musste seinen Teller leeressen, dessen Grund wie geleckt zu erscheinen hatte, aber er hasste es, sein Essgerät da unten in den Traum zu tauchen und mit anzusehen, wie es sein feuchtes Auge oder seine zitternde Wange durchstieß, denn dort unten wurde sein schmales Allzweck-Esswerkzeug plötzlich zu dem breiten seines Vaters, das sich anschickte, seine Nase oder sein Kinn aufzuschaufeln und ihn Löffel um Löffel zu verspeisen, so wie der Titan namens Saturn, las er später, seine Kinder verschlungen hatte.

Bis dahin hatten sie London erreicht, wo Joseph als Jussel zur Welt kam und sein Vater schließlich Arbeit als Drucker von Flugblättern für die Army fand; Flugblättern, die über den Deutschen abgeworfen werden sollten, um ihnen zu drohen oder zu schmeicheln. Jankel war stolz auf die Fehler, die er in den Texten entdeckt hatte. Er lachte, wie stämmige Österreicher über etwas Unglaubwürdiges lachen würden. Oft beschrieb er der Familie die Flugblätter, demonstrierte die Größe der Bögen, fasste ihren Inhalt zusammen, stellte mimisch dar, wie sie vom Himmel herabflatterten. Köpfe werden sich recken, und Herzen werden versagen, sagte er und drehte sich dabei wie beim Walzer. Jede verstreute Seite beschleunigt die Rückkehr eures Vaters aus dem Exil – dank der Royal Air Force und der staatlichen Druckereien – nach Wien, vielleicht sogar nach Graz. Seine breiten Hände flatterten für jedes Blatt – ein Wackeln hier, ein Wedeln da –, und dann bückte er sich, um zu demonstrieren, wie sie auf dem Boden landeten, und sogar, wie sie auf der Straße umherwehten. Schon bin ich ein Stückchen zurückgekehrt, brüstete er sich. Jedes Blatt werden sie aufheben. Ihr wisst doch, wie ordentlich wir sind. Als Bürgermeister machte er ein Gesicht, das gedunsen war wie das eines Froschs; als Bürgermeister mimte er einen Körper, der sich beim Bücken mühte, mit dem Bauch nicht den Boden zu berühren; und als Bürgermeister tat er so, als läse er mit bebender Stimme von einem zitternden Blatt: Bürr ger von Graz …

Die Fixels überstanden the Blitz wie so viele andere in Kellern zusammengekauert, doch inzwischen konnte sich Joseph aus diesen schadensreichen Tagen nichts Bestimmtes mehr ins Gedächtnis zurückrufen, nur eine nächtliche Welt aus Lärm, Angst und Feuer. Wie auch der Wärme von freundlichen Armen. Seine zwei Jahre ältere Schwester erinnerte sich ebenfalls sehr gern daran, wie Vater oder Mutter sie stundenlang in den Armen gehalten hatten, wobei sie beide die Mutter bevorzugten, die sie sanft an sich drückte und leicht wiegte, während ihr Vater sie an sich presste, als könnten sie sich jeden Moment losreißen und weglaufen, wo doch das Pressen erst das Fluchtbedürfnis weckte. Die Abdrücke in ihrer Haut, entsannen sich beide lebhaft, stammten von seinen metallenen Mantelknöpfen.

Bis Graz ist es noch ein langer Weg, murmelte sein Vater mehrmals am Tag. Noch ein langer Weg. Seine Haare waren kurzgeschoren, bereits grau, seine Kleider bis zur Ärmlichkeit schlicht. Ihr Quartier schlugen sie eher in einem Schutthaufen als in einem Gebäude auf, denn dem Mietshaus fehlte eine Wand, einige Treppen waren eingestürzt, und viele Fenster waren kaputt. Hier gibt es nichts, was die Deutschen bombardieren wollen würden, sagte er Miriams Erinnerung zufolge oft, wenn sie mitten in der Ruine eines Zimmers an ihrem einzigen Tisch saßen und sich Träume und Beschwichtigungen schmecken ließen. Um Essen zu kochen, machten sie Feuer wie Landstreicher, und das Gerippe manches Hauses in ihrem Sektor fiel dem Suppeaufwärmen zum Opfer, lange bevor die Brandbomben wiederkehren und es unter Beschuss nehmen konnten.

Jankel, wie er damals offiziell hieß, hatte das Gefühl, er müsse die Familienstimmung hochhalten, zumal die von Josephs Schwester, die zum Trübsalblasen neigte und es glattweg ablehnte, sich Dvorah zu nennen oder auch nur als Dvorah zu betrachten, den Namen, den Jankel passend zu seinem ausgesucht hatte; dazu, um ihnen Mut zu machen nämlich, nahm er seine billige Kiefernholzfiedel aus dem Kasten (wie Miriam, wenn sie beide in Erzählstimmung waren, Joseph erinnerte) und schrappte sich durch ein paar lustige, erinnerungsselige Bauernmelodien. Ach, er war so schlecht, Zigeunermusik spielen konnte er nicht, hieß es dann jedes Mal, wenn in ihrer Geschichte der Augenblick der Geige kam. Aber solange sie Juden waren, nannte sie das Instrument niemals Kiefernholzschachtel, denn als Jude war Jankel auf eine Weise Haushaltsvorstand, wie er es als Jude nach seinem Dafürhalten zu sein hatte: so umfassend zuständig wie jeder österreichische Ehemann, inzwischen aber auch mit voller Unterstützung Jehovahs. Alles, was die Österreicher haben, sagte er bekümmert und kopfschüttelnd, alles, was die Österreicher haben, ist Gott; die Juden haben Jahwe. Ja, was denn nun, Jehovah oder Jahwe, fragte Miriam ihn einmal. Juden dürfen seinen Namen nicht aussprechen, sagte Jankel, also ändern sie ihn ständig. Ich dachte, sie hätten wie die meisten Leute bloß einen einzigen Gott, sagte Miriam, mit einem finsteren Blick bedacht. Ha! Genau wie du, als du noch katholisch warst, erwiderte ihr Mann wütend. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Mutter Maria, die vier Evangelisten, Gabriel und ein Heer von Engeln, vielleicht noch der Papst, sämtliche Heiligen, man kommt ja mit dem Zählen gar nicht mehr nach. Miriam ließ nicht locker: Ein einziger Gott sollte ein einziger Gott sein, nicht mehr und nicht weniger. Auch wenn er noch so viel zu tun hat. Mit genügend Reichweite, um allen seinen Aufgaben nachkommen zu können. Dann bete doch zu Allah … Allah ist ein einziger Gott, antwortete Jankel mit triumphierender Stimme.

Miriam war es gewohnt, Männer zu beherrschen – Väter, Richter, Generale, Geschäftsleute, Chefs, alle hinter einem einzigen Bart, einer einzigen Rauchschwade, einer einzigen Anzugweste. Aber der Rudi, der ihr den Hof gemacht hatte, war ehrerbietig, schüchtern, ruhig, musikalisch, nicht der strenge, derbe Haushofmeister, zu dem Jankel geworden war, weil er meinte, die Patriarchie sei recht eigentlich jüdisch. Daher stammte sein funkelnder Blick: von der Bühne. Dennoch erschien er echter als das zögernde Lächeln, dessen Lippen sie anfangs geküsst hatte.

Rudi Skizzen hatte noch kaum das Mannesalter erreicht, als er Nita Rouse auf einer ländlichen Hochzeit kennenlernte, für die man ihn als Geiger engagiert hatte. Auf schmalen, grasbewachsenen Wegen, bekannt für die überall hervorschauenden Steine, weshalb er außer dem Boden keine Landschaft zu betrachten wagte, war er von Graz aus mit dem Fahrrad hingefahren – wenn er konnte, im Sattel, wenn er musste, bergauf schiebend. Mit achtzehn war er ein besserer Geiger als mit achtundzwanzig, und Nita, damals vierzehn, mit großen, runden, eher prallen Trauben als Rosinen ähnelnden, schwarzen Augen in ihrem runden Gesicht, schaute ihn mit ebendiesen weitgeöffneten Augen an, während er spielte und die Gesellschaft die ländlichen Tänze zu tanzen versuchte, obwohl sie die Schritte, die man ihnen als Kinder beigebracht hatte, längst vergessen hatten. Die alten Sitten verschlissen allmählich, sagte Miriam, und haben keinen mehr warm gehalten. Aber die neuen Sitten waren noch schlimmer, und ihr Lohn war die Hölle.

Auch das Werben um Nita fand, als es an der Zeit war, auf dem Lande statt. In der Hoffnung auf etwas Ungestörtheit für sich und ihre keuschen Umarmungen unternahmen die beiden lange Spaziergänge auf eben den grünen Feldwegen, über die Rudi früher geradelt war. Rudi erinnerte sich an Vogelgesang, weil er ein Ohr für Musik und für Poesie hatte, während Nita Blumen sah, die sie gut genug kannte, um sie benennen zu können, und sie bückte sich häufig und sah sich jene an, die ihre Stängel zwischen den vielen Steinen hindurchzwängten, um wie in einem Freudenausbruch gelb, blau und weiß zu blühen, aber sie achtete darauf, Rudis Hand nicht loszulassen, wenn sie sich bückte, eine Aufmerksamkeit, die ihre Bummelei vergnüglich für ihn machte.

Ich habe immer gewusst, dass wir ein einfaches und schlichtes Auskommen haben würden, sagte Miriam, denn wir gehörten nicht zu den bessergestellten Leuten, obwohl uns deren Sorgen nicht erspart blieben. Damals war ich Nita, konnte Karten spielen und mit Männern scherzen. Ich hoffte zwar auf ein Landleben ohne harte Straßen, Lärm und Bosheit, aber Rudi wollte irgendwo sein, wo er etwas mit seiner Musik anfangen konnte, und damals hielt ich ihn noch für einen guten Geiger, bevor ich etwas anderes gehört hatte und bevor sich seine Finger dem Bogen entfremdeten. In Wahrheit hätte kein Mensch diesem weichen, billigen, unsoliden Holzding von ihm eine liebliche Melodie entlocken können. Und wenn er eine anständige Violine gehabt hätte? Vielleicht hätte man ihn dann in der Wiener Oper gehört, oder in einem Café hätte eine Zigeunerin – zu seinen Melodien – ihre Röcke wirbeln lassen.

Für seine Familie fand Nitas neuer Ehemann in Graz ein kleines, undichtes Dach, und das von seinem Vater erlernte Handwerk des Druckers brachte bescheidene Mahlzeiten auf ihren dürftigen Tisch; aber Rudi Skizzens Begabung lag weitab von Setzkasten oder Notenblatt; er hatte zwei große Gaben: Erstens war er ein Seher; er sah die Zukunft, als läse er sie von einem seiner Handzettel ab; und zweitens war er ein geborener Schauspieler; er hatte so viele Farben wie ein Chamäleon; er schlüpfte in Rollen wie andere in Kleider; und ein Jankel wurde er denn auch, indem er mit seiner Familie in einen Außenbezirk von Wien zog und sie alle außer Joseph, der noch nicht auf der Welt war, schlicht dadurch zu Juden machte, dass er sich mit einem krummen Stück Draht eine Jarmulke an die Haare heftete und jedem, den es interessierte, mitteilte, er heiße Jankel Fixel. Seine Frau hörte es, ohne es zu verstehen. Lautete ihr Name ab sofort Fixel? Ihr Name und der des Jungen, der nicht mehr unterm Stern von Bethlehem zur Welt kommen würde, lauteten Fixel? Jussel Fixel? Eine Narretei, dachte Nita. Als der Junge kam, wurde er beschnitten, obwohl die Brit Mila so unwirklich war wie der Rest des Lebens und – wer weiß? – am falschen Tag vorgenommen wurde. Außerdem hieß die Mutter des unlängst malträtierten Kindes nun Miriam. Zu ihrer Überraschung. Zu ihrer Verblüffung.

Die Familie sah nicht sehr jüdisch aus, aber wer, machte Jankel geltend, gab schon zu, Jude zu sein, wenn er’s gar nicht war? Und warum sollten sie zu für Juden derart widrigen Zeiten behaupten, sie wären Juden, wo doch jeder, der Jude und halbwegs bei Verstand war, sich, wenn er damit durchkommen konnte, blitzschnell einen katholischen Habitus zulegen, wie ein Derwisch herumwirbeln oder auf Teufel komm raus hüpfen würde, wenn es seinen Zweck erfüllte? Doch als ob Rudi einen Zauberstab geschwenkt und Abrakadabra gerufen hätte, um ein Publikum zu beeindrucken, wandelte sich die Messe nun, bis sie koscheren Ansprüchen genügte. Obwohl die Frage, was koscher war, Jankel verwirrte. Juden war es verboten, Fleisch und Milch vom selben Geschirr zu essen oder gar ein Zicklein in der Milch seiner Mutter zu garen oder zugleich zu trinken und zu kauen. Man hielt Juden oft für anders als alle anderen, aber wer würde Milch und Fleisch denn überhaupt so innig vermischen wollen? Selbst bei ein und demselben Eintopf mussten die einzelnen Bissen deutlich voneinander abgesetzt sein. Aber um sechs Stunden? Um ein Aufeinandertreffen im Darm zu vermeiden? Jedenfalls konnte er sich zwei Töpfe pro Person, zwei Suppenteller, zwei flache Teller, zwei Löffel nicht leisten. Und alle Tiere waren unrein, ausgenommen diejenigen, die Satan – dem mit dem zweigespaltenen Huf – ähnelten, und diejenigen, die dank ihrer Wiederkäuerei dümmlich aussahen. Und sich erbrachen. Das war verwirrend. Fische ohne Schuppen und Flossen waren verboten? Wer hatte je von welchen gehört? Meinten sie Wale? Außerdem hatten die Juden spezielle Schlächter für ihre Kühe. Egal, er war zu arm, um viel Fleisch essen zu können, und zu ängstlich, um in der Öffentlichkeit Riten zu praktizieren und sich durch Fehler bloßzustellen.

Rudi, behauptete Nita, habe sich in seiner Rolle als Jankel besonders wohlgefühlt, was die jüdische Abscheu vor Blut anging. Sie ließen die Tiere, die sie töteten, ausbluten und begruben das Blut, und sie jagten nicht. Seine tiefe Abneigung gegen die Jagd, die sein Sohn teilte, war jedenfalls nicht österreichisch. Sie waren friedliebend, fand er, die Juden. So weit, so gut. Aber warum hatten sie nur Krabben, Krebse, Muscheln auf dem Kieker? Das Dasein als Jude würde verwirrend sein; es würde Opfer erfordern; doch Jankel hatte das Gefühl, er dürfe keine Zeit verlieren, also musste das Abrakadabra rasch erfolgen, und war das Risko noch so groß. Jankel Fixel hatte erfahren, dass es eine kleine Untergrundorganisation gab, die Juden aus Österreich nach England schmuggelte. Und nach England wollte er, aber er hatte in Person von Rudi Skizzen kein Geld für die Passage in der Tasche, also wurde er zu Jankel Fixel, einem Fall für die Gaben der Nächstenliebe.

Es war Rudi Skizzen und nicht Jankel Fixel, der die geschulte Nase hatte und riechen konnte, dass die Fäulnis im Begriff stand, einen gefährlichen Grad zu erreichen. Rudi war nicht sonderlich belesen, aber wie die meisten Österreicher wusste er von Karl Kraus und dessen missliebigen pazifistischen Ansichten. Er hatte nur wenige Überzeugungen, die er hochhielt, doch eine davon war, dass Kriege stets von den Mächtigen begonnen und von den Machtlosen ausgefochten wurden, die in großer Zahl darunter litten und darin starben, hinterher jedoch ungeachtet des Ausgangs niemals besser dran waren. Er wusste, dass von allen Geschöpfen, mit denen Gott diese Welt bevölkert hatte, der Mensch das am wenigsten vertrauenswürdige und das gemeinste war, auch eine Ansicht, die sein Sohn später teilen sollte. Es hätte im Paradies gar keine Schlange gebraucht. Der Sündenfall wäre auch a cappella gelungen. Rudi erinnerte sich, dass Karl Kraus Hunde bewunderte, weil ein Hund Scheiße aus großer Entfernung riechen konnte, auch wenn sie sich in einer Lederhose verbarg, auch wenn sie zwischen schönen Hinterbacken hervorgedrückt wurde; aber vielleicht war es ja noch nicht Scheiße, was der Hund roch, sondern Restpisse in der Hose oder ein bisschen Blut, das von einem Einstich stammte, oder Eiter aus einer schon lange bestehenden Wunde. Rudi jedenfalls roch es – in den jagdgrünen Röcken, den bestickten Blusen, den Lederhosen, in den diskreten Fürzen aus behaglichen Bäuchen, in der Grobheit der Gutsituierten und vor allem im Wohlleben: im Krug und auf dem Teller, im gemeinsamen rauen Gesang, eingebettet in den Geruch von Kraut, Wurst und Bier. Österreicher, sagte er, seien sowohl derbe als auch kultiviert, und auf der Strecke dazwischen gebe es einen Halt mit Namen Grausamkeit. Kaumaschinen, Menschen, die die Tür zwischen Milch und Fleisch nicht geschlossen hielten, falle Grausamkeit leicht.

Graz war seinerzeit nicht so bevölkert, dass Rudi hätte behaupten können, er führe ein urbanes Leben. Zwar säumten Hotels die Mur, und genau auf der anderen Seite der Brücke verwöhnte das Weitzer seine Gäste und ließ seine Fahnen wehen. Auf der Burg sagte der Glockenturm den Wolken seine Meinung, während die Blätter der Reben auf dem steilen Hang im Herbst ein sattes Rot wie Haar annahmen. Die Kirchtürme hatten versucht, Zwillinge zu sein, sich dann jedoch mit einem Dasein als Schwestern begnügt. Von der Spitze eines sehr langen Stabes herab ermahnte ein metallener Jesus die Stadt. Selbst im Wind wankte die Gestalt nicht. An die Hoftür des Rathauses war zur Bewachung und zur Aufrechterhaltung der Autorität der Stadt nach wie vor ein feuerspeiender Löwe genagelt. Im Mausoleum starrte man zu von Erlachs kunstvoll gestalteter Kassettendecke empor. Wohlhabende Einwohner patrouillierten in den Straßen, Bürger, die sich an ihrer Hauptstadt freuten.

Viele Jahre später, als Joseph noch klein war und in London lebte und seine Mutter Nita immer sicherer sein konnte, dass ihr Mann zum Guten oder Schlechten – und allem dazwischen – verschwunden war, pflegte sie über die Verkündigung, wie sie das nannte, zu lachen. Geschichte und Grauen geben ein charmantes Paar ab. Eines Tages, erzählte sie, ist euer Vater zu mir gekommen und hat gesagt, das Kind, von dem dir der Bauch schwillt, ist Jude. Er wird ein netter jüdischer Junge sein und zu einem richtigen Engländer heranwachsen. Und damit sie zu weinen aufhörte, sagte er, in England werde es ihnen gutgehen, sie werde schon sehen, England sei ein Verfassungsstaat, das Land der Magna Carta; doch sie, tränenblind und in einem Zustand der Verwirrung, konnte nichts sehen. Sie schrie ihn an, Ich bin nicht Miriam. Nita bin ich, und Nita bleibe ich, und ich bleibe auch unbritenwürdig und eine ordentliche Katholikin. Nita kannst du für mich sein, sagte Rudi, aber für alle anderen bist du jetzt Miriam und wirst du Miriam bleiben, bis wir sicher in London sind und keine Vergeltung mehr zu fürchten haben. Ich sehe in allen Richtungen Feinde, schrie Miriam ihn an. Ja. Ebendeshalb nehmen wir ja diese Persönlichkeitsanpassung vor. Feige Tyrannen und böse Menschen umkreisen unser Land, ein Land, das zu einem stinkenden Leichnam geworden ist. Heutzutage Österreicher zu sein ist ein Unglück und wird zu einem Fluch werden. Wir müssen weg. Die Bahn können wir nicht nehmen, also werden wir ein langsameres Pferd anschirren. Juden verstehen etwas von einem Leben, wie wir es führen werden.

Rudis plötzlicher Hass auf sein Geburtsland verblüffte Miriam. Alle Österreicher zogen sich warm an, liebten Musik und hatten, obwohl sie vielleicht eine schlechte Meinung von anderen haben mochten, eine hohe Meinung von Gott. Nun, da das Kaiserreich dahin war, lebten sie glücklich und zufrieden allein und für sich. Sie schufteten, ohne zu klagen, aber sie verstanden sich auch aufs Essen, Trinken und Feiern. Sie hielten sich etwas darauf zugute, übergewichtig zu sein. Miriam roch nichts Stinkendes, wenn sie schnupperte, und manchmal ein schönes Schnitzel.

Ich kann dieses Englisch nicht. Kein Mensch wird mich verstehen, und ich … Ich werde schlicht durch jede Stadt irren wie ein Mensch in einem Nebel fremder Worte. Es wird eine Veränderung zum Guten sein, sagte ihr Mann. Aber unsere Familien … unsere Vergangenheit …, begann Miriam und gab auch dann keine Ruhe, als ihr Mann ihr ins Wort fiel. Wir werden die Sprache dieses Landes nicht mehr hören, insistierte er, wir werden die Sprache dieses Landes nicht mehr sprechen, und zwar nicht nur wegen dem, was dieses Land gewesen ist, sondern auch wegen dem, was es werden wird. Wir werden seine Zukunft nicht teilen, brüllte er, wir werden nicht mehr unter seiner Bösartigkeit leiden und sie keinen Schritt weitertragen.

Die Tränen nässten ihr das Kinn und den Hals und rannen ihr zwischen die Brüste. Was Rudi vorgeschlagen hatte, war verrückt, es sei denn, er war niemals Rudi, sondern schon immer ein Fixel gewesen. Indem er jetzt zum Juden wurde, kaschierte er die Tatsache, dass er schon vorher einer gewesen war. Dieser Gedanke kam Nita, und er würde auch Miriam kommen. In gewisser Weise war die Veränderung romantisch, denn wenn Rudi von Geburt an Jude gewesen wäre, hätte er ihr als Jude nicht den Hof machen, und schon gar nicht hätte er sie als Jude zur allgemeinen Bestürzung zweier Familien heiraten können. Allmählich wurde sie zu Miriam, denn wen hatte sie geheiratet? Einen Jankel? Was also sollte sie tun?

2

Wenn sich Miriam ein Video anschaute und die langen Mäntel und breitkrempigen Hüte der Cowboys sah, sagte sie jedes Mal, So – so haben sie ausgesehen: Sie haben lange, schwarze, bis fast zum Boden reichende Mäntel und breitkrempige schwarze Hüte getragen und anstelle anderer Züge nur Gesichter voller Ernst und Haarwuchs gezeigt. Zu fünft, sagte sie, zu fünft standen sie in einer dunklen Reihe vor der Öffnung – dem Loch in dem Haus, in dem die Fixels kampierten. Überrumpelt und aus der Fassung gebracht, hielt sich Jankel mit einer Hand die zerknautschte Jarmulke am Kopf fest. Die erste Gestalt sagte: Du, Jankel Fixel, hast nie in die Thora geschaut, dich nie von ihr berühren lassen. Ihre langen Mäntel ließen sie groß erscheinen, als wäre ihre Statur um ihre Schatten erweitert worden. In dichter Reihe bildeten sie einen Zaun aus schwarzen Pfosten, jeder von einer steifen Krempe gekrönt. Funkelnde Blicke kamen nur von ihnen. Von Fixel nicht mal ein trübes Gefunzel. In diesem Fall ließ ihn seine Stotterfähigkeit im Stich. Die zweite Gestalt sagte: Du, Jankel Fixel, hast nie das Siegel Gottes gesehen. Ihre Sprechweise ließ sie wie aufgezogen wirken, ihre Stimmen kamen von weit her wie ein Echo zwischen Bergen. Die dritte Gestalt sagte: Du, Jankel Fixel, hast eine Vorhaut bis zum Gesicht. (Das stimmte.) Auch ihre bleichen Visagen, an denen Bärte hingen, schienen weit entfernt zu sein, ihre dunklen Kleider eine Höhle, aus der eine Sibylle sprach. Die vierte Gestalt sagte: Du, Jankel Fixel, hast unreine Worte gegessen. Jeder hatte einen kurzen schwarzen Stock in der Hand. Die fünfte Gestalt blieb stumm, jeder stand ruhig, und alle waren still. Schließlich machte die fünfte Gestalt eine Geste, die Miriam nicht verstand.

Jankel Fixel war denunziert worden.

Das hinderte ihn nicht daran, die Vorzugsbehandlung eines verfolgten Flüchtlings zu genießen. Sie – wen auch immer die fünf Parzen repräsentierten, ein Grüppchen fanatischer Halsabschneider, eine Reihe hölzerner Rabbis – hatten den falschen Fixel angesprochen, der ihre Aufmerksamkeit und ihr Missfallen erregt hatte, aber sie hatten sich nicht die Mühe gemacht, seinen Chef zu informieren oder sich auf dem Amt, das für seine Angelegenheiten zuständig war, bei irgendwem über ihn zu beschweren. Er war also lediglich zur Rede gestellt, nicht denunziert worden. Eine Denunzierung stand vielleicht bevor. Rituale, das wusste er, vollzogen sich schritt- und phasenweise. Vielleicht sollte er erklärten, überlegte Jankel seiner Frau gegenüber laut – sie war, darauf bestand er, immer noch Miriam –, vielleicht sollte er deutlich machen, welcher Unterschied zwischen seinem und ihrem Judentum bestand: Sie waren der ethisch beneidenswerten Lage des Opfers entflohen, während er der Schuld der Zugehörigkeit qua Geburt, dem Animus verbrecherischer Autorität entflohen war. Ob sie denn seine Not nicht vielleicht verstünden? War es nur potenziellen Opfern erlaubt zu fliehen? Durfte man nicht auch Macht und Vorrechte, Pflichten und Luxus der Tyrannenrolle zurückweisen? Geld und Gut des Profiteurs? Oder vor der Rache des Henkers, der Galle des Eiferers, der Gier des Bonzen, der Herablassung des selbstgefälligen Bürgers und der Großtuerei des Tyrannen zurückschrecken? Musste das Geschenk des Bösen, fragte Jankel den Himmel, wie irgendwelche Gastfreundlichkeiten stets akzeptiert werden?

Für den Fall, dass seine fünf Verleumder zurückkehrten, legte sich Jankel eilends einige Strategien zurecht. Wir geben zu, dass wir keine Juden sind … wir geben es zu … aber … aber wir bitten darum, Juden werden zu dürfen … ja … wir bitten darum. «Bitten» hat er gesagt, sagte Miriam. Ich bitte nicht, sagte sie. Wenn jemand Jude werden will, sagen die Juden zu ihm, habe er gelesen, sagte Jankel, sie sagen zu ihm – wie war das gleich? –, sie sagen, Weißt du denn nicht, dass die Juden unterdrückt, in den Staub getreten, misshandelt werden, Leiden erdulden? Und dann werden wir sagen, Das wissen wir, und wir sind eurer nicht würdig. So lautet der Satz. Wir … sind … eurer … nicht … würdig. Ich schon, sagte Miriam. Ich werde misshandelt. Hier … in diesem Augenblick … hör doch, welche Leiden ich erdulde. O weh! Ich werde jedenfalls nicht bitten und Ich bin nicht würdig sagen. Ich bin eine Frau. Mich nehmen sie sowieso nicht in ihren Männerverein auf. Bitte du ruhig, lieber Mann, mach dir die Knie schmutzig, sag zu ihnen: Ich bin eurer nicht würdig. Nur zu. Sag es ruhig, habe sie gesagt, sagte sie. Aber die fünf Parzen kehrten nie zurück.

Während der Krieg zu Ende ging, begannen Juden peu à peu England zu verlassen und in Amerika zu landen, zuerst tröpfchenweise, dann in Rinnsalen und schließlich in Sturzbächen. Jankel konnte nicht hoffen, dass die Flugblattbranche auch in Friedenszeiten gedeihen würde, und begann daher ebenfalls, einen solchen Schritt zu erwägen. Miriam, die während dieser Zeit in den Frühabendstunden in einer Wäscherei arbeitete, Laken und Servietten, Schürzen und Handtücher kochte und dabei stundenlang im Dampf stand und Bleichmittel, Wäschestärke und Seife einatmete, hielt sich von Hochstapelei rein und wiederholte für sich immer wieder, Ich weiß, ich bin ich, heilige Muttergottes, ich werde nicht darum bitten, jemand anders zu werden, ich werde nicht sagen, ich bin nicht würdig, ich bin ich, lieber Gott, du kannst sehen, ich bin ich.

Professor Skizzen erinnerte sich, wie seine Mutter roch, wenn sie in ihre kaputte Wohnung zurückkehrte, wie ihr Duft glomm, als wäre sie eine Räucherkerze, während sie durch den dunklen Gestank aus feuchtem, verbranntem Papier, feuchtem, verkohltem Holz, der pfeffrigen Schärfe von zermahlenem Glas, dem Mief von Öl und Gummi, von verqualmten Sofas ging. Und sein Vater beharrte darauf, dass es abermals düster für sie aussah. Sachverhalte und Angelegenheiten auf der Welt rochen ranzig. Um als Juden nach Amerika zu gelangen, würden sie Papiere brauchen, die ihnen ihren beschnittenen und erbärmlich sicheren semitischen Status, ihren Exilzustand, bescheinigten, und diese Authentizität besaßen sie nicht. Sie würden zweifellos Visa brauchen, die sie nicht bekommen würden. Die Fixels waren nun einmal Schwindler.

Ich bin keine Schwindlerin, sagte Miriam. Du hast uns zu Schwindlern gemacht, insistierte sie außerdem. Du, ein Jankel, hast deine Kinder in Lügner verwandelt, in Dvorahs und Jussels. Wer sind diese Leute? Betreten und verärgert versuchte ihr Mann dann zu erklären, dass Menschen sich dafür entscheiden könnten, etwas anderes zu sein als das, was Nachbarn und Nation für sie vorgegeben hätten; nur ein Zufall der Geburt trenne Rudi Skizzen von Jankel Fixel; sie sei nur wegen ihrer Wiege katholisch; könne sie sich die Wiege nicht wegdenken und … nun ja … Britin sein? Diese Argumentation war nicht überzeugend. Er nämlich, ihr Ehemann, der Mann, der sich so verlässlich dienstagabends, zuweilen auch samstagabends, wenn die Woche nicht zu anstrengend gewesen war, in sie hineinstieß und den Akt der Besitzergreifung mit nur wenigen, ab und zu erfolgenden Schnaufern, die sich nicht vermeiden ließen, vollzog, um durch Stöhnen nicht die Kinder zu stören oder mit seinen Bewegungen die dünne Matratze zu gefährden, war derselbe junge Mann, der schüchtern jenen mit Steinen durchsetzten Feldweg in der Nähe von Graz entlangspaziert war und dabei unentwegt ihre Hand gehalten und gelegentlich mit den Lippen ihren Hals liebkost oder an ihrem Ohrläppchen geknabbert hatte, um sie kichern oder ihn schelten zu hören; er war derselbe, weil er seine Überzeugungen nicht korrigiert hatte; das Herz, das in ihm schlug, behielt denselben wachsamen Rhythmus bei wie eh und je; er hatte keine andere Nase für Katastrophen als zuvor; und jetzt überwältigte ihn der Geruch der alten Ordnung. Er sei ein seltener Mann, sagte er ihr, ein Mann auf der Hut, ein Mann der Mitte, des Lass-mich-Zufrieden, jemand, der versuchte, sich aus moralischen Problemen herauszuhalten, ein Mann des Friedens.

Ganz allmählich, Woche für Woche, begann der Rudi Skizzen, der sich in Jankel Fixel gehüllt hatte, als Raymond Scofield zum Vorschein zu kommen. Er bekam Arbeit in einem abseits der Rennbahn gelegenen Wettbüro. Er ersetzte seine Sammlung jüdischer Witze durch Zitate aus Music-Hall-Songs und von Gilbert und Sullivan. Er ließ sich einen zaghaften, dünnen Schnurrbart stehen. Er aß Chips und versuchte auch den Fisch zu essen. Er gab mehr Geld als tunlich für Kinobesuche aus. Er kaufte sich eine Schiebermütze. Er übte, mit dem Finger gegen den Schild zu tippen. Nicht dass er nach Schlepper aussehen wollte. Nicht dass er kriecherisch wirken wollte. Er wollte lediglich in den Hintergrund treten, zu einem Stück Hausrat werden, das in den Trümmern des Krieges verlorengegangen war; Trümmern, aus denen der Staat die Familie ohne viel Federlesen entfernte, wenn er Karrees ausgebombter, abgebrannter, nach armseliger Hütte riechender Gebäude plattwalzte. Das brachte erhebliche amtliche Verwirrung mit sich: Wer waren sie eigentlich? Wo sollte man mit ihnen hin? Verwirrung, zumal bei Beamten, sagte sein Vater, sei gut, sei vielversprechend, sei eine Verbesserung. Er sagte seiner Frau, sie müsse sich nicht den Kopf kahlscheren lassen, wie er trotz ihres Zetergeschreis vorgeschlagen hatte, brauche also auch nicht die Perücke, die zu tragen sie sich weigerte; sie könne sie genau so die kaputte Treppe hinunterwerfen, wie sie es bereits getan habe; und sie werde niemals «Ich bin nicht würdig» sagen müssen. Mary Scofield, fand er, solle sich Arbeit als Büroangestellte suchen. Sie solle ihren Akzent loswerden, indem sie ins Kino ging oder BBC hörte, und dann eine sichere Stelle in einem Büro finden. Sie solle stets daran denken, dass England trotz seiner Verfassung und seiner Magna Carta eine von Klassen bestimmte Gesellschaft war; eine Kultur, die selbst den Wienern die Bedeutung von Rang und Stellung beibringen konnte. In Zubern mit dampfenden Arbeitsanzügen zu rühren war nichts für eine Scofield, die eindeutig einen gewissen sozialen Stand hatte. Infolgedessen konnten sie behaupten, nur vorübergehend vom Glück verlassen zu sein.

Obwohl sein Vater die britische Sprechweise recht gut nachahmen konnte, war seine Mutter außerstande, den Affen zu spielen. Mit ihrem Akzent hätte man Papiere im Wind beschweren können. Sie weigerte sich kategorisch, «Mary» zu übernehmen. Dafür verehrte sie die eigentliche Maria zu sehr, hatte die Schwindeleien zu satt und war zu sehr auf der Hut vor den Engländern, die sie vor allem als Snobs empfand; daher blieb sie, als Kompromiss, bei Miriam. Miriam Scofield war möglich, fand Jankel – oder vielmehr Raymond Scofield, der Jankel jetzt war. Jankel Fixel war ein Gründler mit dem trüben Namen eines Karpfens; Raymond – oh – Raymond Scofield würde aus dem Fluss springen, um nach der Luft zu schnappen. Von dem Kompromiss beruhigt, holte Raymond Scofield tief Atem, um vorauszudenken. Und von der gekränkten, aufsässigen Miriam ließ Raymond Scofield die Hand, obwohl Miriam meinte, sie erhoben zu sehen. Das Licht war schlecht.

Säuglinge und kleine Kinder sind vor solchen Veränderungen geschützt, die in einem Zustand des Erwachsenenlebens stattfinden, von dem sie mit dem Älterwerden hoffen, ihn niemals zu erreichen. Doch die Gerüche waren anders, als sie die ausgebombten Häuser gegen schlichte, kahle Zimmer eintauschten, die von Amts wegen desinfiziert, gleich und anonym waren; das Aussehen ihrer Eltern, die Kleider, die sie trugen, die Art, wie sie gingen, das Stirnrunzeln, das sie zeigten, waren anders, und für Säuglinge und kleine Kinder sind das Aussehen von Dingen, ihr Geräusch und Geruch, die Empfindungen, die jede Leere wie eine Atmosphäre füllen, alles, was das Leben ausmacht. Die Wärme ihres kleinen Ofens war nichts im Vergleich mit einem offenen Feuer; jetzt sahen sie die Welt durch heile Scheiben von schmierigem Glas; sie mussten sich ihren Weg nicht mehr zwischen Gefahren hindurch suchen, sondern das Zimmer mit den cremefarbenen Wänden hatte Tag und Nacht cremefarbene Wände und umgab sie, wohin sie sich auch wandten. Wenn Miriam dampfend und scharf riechend nach Hause kam, schien ihr Geruch überflüssig in einem Zimmer, das keine Ruine war, einem Zimmer mit einer durch einen Vorhang abgeteilten Ecke für die Toilette, einer offenen Ecke für einen Ofen, Wänden, an die ein kleines Bett und zwei Kinderbetten geschoben waren, ohne eine Stelle, wo man sein Pipi mehrere Etagen tief durch offene Böden fallen sehen konnte. Miriam lag jetzt öfter als zuvor in Rays Armen, weil das Ausfegen des Wettbüros ihn nicht so viel Energie kostete und weil es in jenem Bett endlich Platz und Anlass gab, schwanger zu werden.

Obwohl sie es zu ihrer Erleichterung nicht wurde, was Ray auf das langsame und leise – fast unaufrichtige – Stoßen zurückführte, das erforderlich war, als ob die Kinder, inzwischen beide in der Public School, nicht wüssten, was das unruhige Hin-und-her-Gewälze ihrer Eltern zu bedeuten hatte – jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Sie lassen mal wieder die Decke hüpfen, sagten sie. Ray drängte Miriam, eine andere Stelle anzunehmen. Sie fühlte sich natürlich so makellos sauber wie eine Molkerei, doch er war sich sicher, dass sein Sperma in einer Gebärmutter, die derart unter der Einwirkung von Seife stand, nicht überleben konnte.

Ray begann ernsthaft zu überlegen, was an richtigen Papieren, Freunden, Schmiergeldern, finanziellen Mitteln erforderlich wäre, damit sie ihre Reise in die Neue Welt fortsetzen konnten, zu der nun auch Kanada zählte – Kanada erschien mittlerweile sogar leichter machbar. Aber sie hatten weder britische noch österreichische Papiere, keine Identität, die dem erst kürzlich zu seinem Namen gekommenen Raymond Scofield zugesagt hätte, und unter etwas anderen Umständen hätte er sich daran sogar ergötzt, obwohl er seinen frischen Namen ständig «Schofield» buchstabierte, ein Fehler, der gefährlich war. Die Fixels standen in der Verantwortung irgendeines Bürokraten, Folge eines inzwischen insgeheim bereuten nationalen Mitgefühls, und Ray erschien es wahrscheinlich, dass der Betreffende froh wäre, aus seiner Verantwortung für ihn entlassen zu werden. Ihn zu entlassen, dachte er vielleicht. Womit er zum ersten Mal im Singular wäre.

Wie ist das möglich, habe sie oft ausgerufen, sagte Miriam, wenn sie ihrem erwachsenen Sohn vermitteln wollte, welche Gedanken ihren Mann beherrschten, denn Ray pflegte ihren Ausruf als Frage aufzufassen und dann deren naheliegenden Sinn misszuverstehen. Als wir aus Graz weggegangen sind, hat Ray immer behauptet, haben wir unsere Bindungen gelöst; wir haben unsere früheren Ichs hinter uns gelassen wie alte, zu Lumpen verschleißende Kleider; wir sind zu den Besitzlosen gestoßen, dabei haben wir gar nicht zu ihnen gehört; und wir haben in Ruinen gelebt, und gesehen haben uns nur Sanitäter, Beamte und Feuerwehrleute, wenn die Risse so groß geworden sind, dass wir sichtbar wurden; deswegen kann ich ein Scofield werden; die Welt ist voller Gelegenheiten; für uns ist alles möglich. Aber für die Juden … Juden müssen jetzt Juden sein. Sie können nie wieder Franzosen, Polen oder Deutsche sein. Opfer. Er hat das deutsche Wort verwendet. Sie werden immer Opfer sein. Für alle Zeiten Opfer.

Was Raymond moralisches Gewicht verlieh, waren die Nachrichten: vom siegreichen Verlauf des Krieges – oder seinem katastrophalen Ausgang, laut Nita, die stur an ihrer Liebe zu Österreich festhielt – Nachrichten, die seine Vorahnungen rechtfertigten, die seinen harten Urteilen immer mehr Gerechtigkeit aufprägten und den bizarren Schritt der Familie so vorausschauend erscheinen ließen wie das Vorwissen eines Propheten. Du wirkst vielleicht sauber, weil du nach Seife riechst, aber ich bin auf beiden Seiten meines Gewissens sauber; deine Hände mögen vom vielen Waschen schrumpelig sein, aber meine sind glatter und weißer als Papier. Er hielt die Handteller hoch. Man kann direkt durchsehen. Die Arbeit, die meine Hände getan haben, muss nicht versteckt werden; deshalb kann ich kein Österreicher sein; die Hände eines Österreichers sollten sich in ihre Ärmel zurückschleichen. Und du kannst dich auch eines sorglosen Herzens erfreuen. Nita nickte, ohne zuzustimmen. Das «Dank mir» ihres Mannes war laut und deutlich, auch wenn es unausgesprochen blieb. Mein Herz ist entführt worden, sagte sie, zusammen mit meinen Babys in eine Welt der Zerstörung verschleppt worden. Ich hätte in meinem Dorf ein ruhiges, harmloses Leben führen können … und jedem die Hand reichen. Ray zog ein Gesicht, freilich keines, das Widerspruch bekundete. Du hättest Hände geschüttelt, die Profite gemacht haben, insistierte er, die Mordwerkzeuge hergestellt haben, die Leute bei der Polizei verpfiffen haben, die bei Razzien geholfen haben, die gemordet haben: Hände eines Onkels, der einen Trupp versorgt hat, Hände eines Cousins, der einen Lastwagen gefahren, eines Neffen, der Kleider verkauft hat. Du würdest nichts ahnen: von dem Nachbarssohn, der Zigeuner, Homos, Juden erschossen hat, von dem Zahnarzt, der ihnen das Zahngold herausgebrochen hat. Es gibt so viele Schlauberger, Freunde, die von den Nazis gehätschelt worden sind. Auf der Straße in Graz, wohin du gefahren wärst, um einen Hut zu kaufen, hättest du sie getroffen – diesen, jenen. Du hättest in derselben Bahn gesessen. Du würdest nicht zum Fenster hinausstarren, sondern so tun, als läsest du, während der Zug an Draht, ausgelichteten Bäumen, einem Lager vorbeirollt. Du hättest einem Mann zugelächelt, der etwas von diesem Draht gespannt, der ein Megaphon gehalten, der sich an inhaftierten Frauen vergangen hat. Das würde auch gründlich gewaschene Hände beflecken, und dagegen käme auch die Vorliebe der Natur für blasse – denn selbst ein Neger hat rosige Handflächen – nicht an. Deine anmutigen Finger wären nicht von ehrlicher Arbeit verkrümmt; sie würden langsam Klauenform annehmen. Nach der österreichischen Staatsbürgerschaft zu verlangen heißt, die Taten von Meuchelmördern zu akzeptieren, heißt – mein Gott –, stillschweigend Verstümmelung und Massaker zuzustimmen. Nun, da du nicht mehr Nita bist, bist du von solchen widerwärtigen Verschmutzungen frei. Lass dergleichen keine Flechte auf irgendwelchen Waldfelsen sein, ungesehen und unbemerkt, oder als selbstverständlich durchgehen wie die Dauerfeuchtigkeit von Wiens Steinen, seine mit Plakaten beklebten Kioske, seine grauen Straßen. Den Staatenlosen, meine Nita, wenn sie rein sind, ist alles möglich.

Darunter auch … auf ein Siegerpferd wetten. Ray arbeitete sechs Monate als Hausmeister in dem Wettbüro, ehe er, nicht einmal voller Hoffnung, sondern eher aus Neugier, eine bescheidene Summe auf die Nase eines Außenseiter-Gauls setzte und einen unbescheidenen Gewinn einstrich, einen Gewinn, der ihn überrumpelte, ihn verblüffte, ihn umhaute, so sehr umhaute, dass er in der Summe, die er plötzlich in Händen hielt, eine Lösung sah. Ebendarin bestand, wie sich Miriam später vorstellte, der Schock, den ihr Mann erlitten hatte: nach einem Leben unverdienten Misserfolgs ein plötzlicher, unverdienter Erfolg. Hat man erst gewettet, ist man weich gebettet, sagte sie. Hat einen erst das Wettfieber gepackt, und man hat was eingesackt, wird man sogleich abgewrackt. Denn Wetter, dessen war sie sich sicher, waren hauptsächlich prinzipienlose Menschen, die nichts anzufangen wussten, obendrein gebrochene Persönlichkeiten, Männer, deren Weltkenntnis ganz und gar von Abkürzungen bestimmt war, die, wenn man nur genügend nahm, den eigenen Weg als Zickzackkurs ohne absehbares Ende in unaufhörlichem Kreis verlaufen ließen. Möglicherweise hätte er sein Geld auch beim Kartenspielen verlieren und schmählich davonlaufen können. Vor wem aber hätte er sich verstecken sollen? Er hätte, seine Begierden so scharf wie Rasierklingen, von Sünde zu Sünde taumeln können, wenn er gewusst hätte, was Sünde war oder wo man sündigen konnte oder wie man es überhaupt anfing, ausgiebig zu sündigen; zwar konnte er das Böse in einem Gummistempel erkennen, aber er konnte eine Bordsteinschwalbe nicht von einer Stehlampe unterscheiden. Irgendwann kamen sowohl die Polizei als auch diejenigen Wettbürokunden, die eine Bekanntschaft mit Ray eingestanden, zu dem Schluss, dass er sein Geld insgeheim für Dokumente, für Pläne, für Bestechungsgeschenke, für eine Dampfschifffahrt ausgegeben hatte.

Rudi Skizzen hätte gesagt, es sei Gottes Wille, und Jankel Fixel wäre bestimmt der Meinung gewesen, es sei vorherbestimmt: dass er sich gegen alle Wahrscheinlichkeit auf genau dieser Arbeitsstelle wiederfand, wo eine Versuchung irgendwelcher Art ihn zu einer Wette veranlasste und wo er trotz verschwindend geringer Chancen zu einem namhaften Geldbetrag – ausreichend für eine Überfahrt – kam, doch für Ray Scofield, einen Mann, der beschlossen hatte, ein Leben zu führen, das von Gottheiten – einschließlich allem, was am Himmel geschrieben stehen mochte – frei sein sollte, für ihn war es bloß Glück, war es ein plötzlicher Vorteil, eine Chance, eine unverhoffte, unverdiente Gelegenheit.

Von seiner ausdrücklich geäußerten Haltung zu der Wette und ihrem üppigen Ertrag erfuhr Miriam, während Ray Scofields Verschwinden untersucht wurde. Die Ermittlungen selbst waren konfus, denn die Behörden wussten zunächst gar nicht, wen sie eigentlich suchten: Österreicher, Engländer, Jude. Auch seine Frau schien keinen klaren Begriff davon zu haben, was für ein Mensch ihr Mann war. So erfuhren sie beispielsweise von Leuten im Wettbüro von seinem Erfolg auf der Rennbahn und im Zuge ihrer Befragungen, wie er diesen aufgefasst hatte: weder als Geschenk Gottes noch als endlich sich einstellendes Glück, noch als Selbstverständlichkeit, sondern schlicht als Zufall, vergleichbar einem plötzlichen Sturz; doch seine Frau konnte diese Reaktion nicht akzeptieren, denn sie sagte, ihr Mann wäre auf die Knie gefallen und hätte Gott gedankt, nachdem er sich zuerst für das Sündhafte seiner Wette entschuldigt hätte. Seine Anzüge, seine Manschetten und sein Kragen mochten sich ändern, behauptete sie, aber sein Herz würde sich niemals wandeln.

Sie und die Kinder waren nach Hause gekommen, wenn man es denn so nennen konnte, und hatten nicht einmal seinen gewohnten Schatten vorgefunden. Natürlich hatten sie sich eine Zeitlang beunruhigt und Sorgen gemacht, ehe sie zur Polizei gegangen waren. Irgendetwas war ihrem Mann Rudi Skizzen zugestoßen – nein, in ihrer Nervosität wirkte sie unsicher –, Jankel Fixel war irgendetwas Schreckliches passiert. Und er arbeitete wo? Im Flugblätterhaus, antwortete sie – nein, im Wettbüro, nicht so weit von hier. Und doch so weit. All diese Bomben hatten sie verfehlt, nur damit jetzt das – was auch immer es war – passierte, sich aus dem Nichts ereignete und ihren Rudi zum … was …? Zum was …? zum Opfer machte… zu einem Flüchtling. Sie konnte es nicht fassen. Ist es zu fassen, fragte sie Dvorah wiederholt und vergaß dabei, dass ihre Tochter jetzt angeblich Deborah hieß. Ich bin froh, dass er weg ist, ich hasse ihn, sagte seine Tochter. Du hasst ihn nicht. Er hat meinen Namen geändert. Vielleicht ist er verletzt und liegt irgendwo. Er hat uns aus unserem Zuhause herausgerissen und unsere Namen geändert, fuhr Dvorah unerbittlich fort und wiederholte den Satz. Eigentlich warst du zu jung, um dich daran zu erinnern. An Graz? Daran erinnere ich mich. Niemand ist zu jung, um sich zu erinnern. Und an meinen Namen erinnere ich mich auch. Und an seinen grässlichen Bart. Er hat sich rasiert, Liebes, er hat sich rasiert. Uns an einem Wochenende zu verlassen, sagte seine Tochter. Miriam heulte. Deborah heulte. Wie … wie ist das nur möglich? Aber von den Behörden kam erst eine Antwort, als schon viele Monate verstrichen waren, Monate, in denen Miriam Pflegeunterbringung für ihre Kinder verhindern, in der Wäscherei kündigen, es bei der Kirche versuchen und stempeln gehen musste. Dann nahmen die Behörden einige Fälscher fest und erfuhren dabei von Raymond Scofields Käufen: ein Pass, eine Fahrkarte, ein Führerschein. Führerschein? Rudi fuhr Fahrrad. Führerschein? Das spiele keine Rolle, erklärten die Behörden; es sei ein nützliches Dokument. Miriam fühlte sich wie eine Hinterbliebene. Dvorah fühlte sich sitzengelassen. Jussel schien überhaupt nichts zu fühlen.

Der junge Priester, der ihr die Beichte abnahm, wurde fürsorglich. Er schaute öfter vorbei. Im Gegensatz zu den Juden, die Jankel zur Rede gestellt hatten, hatte dieser Priester keine Gesichtsfusseln; man konnte seine glatten roten Wangen und roten Lippen sehen, die ständig feucht waren, als wären sie Ufer eines Bachs. Er hatte eine angemessen sanfte Stimme voller Anteilnahme, und er versuchte mit den Kindern zu scherzen, obwohl klar war, sagte Miriam, dass er sich für sie, Miriam, interessierte. Ihr rundes, flaches, slawisches Gesicht, das wie ein Lolli auf ihrem mittlerweile zaundürren Körper saß, wirkte riesig. Ihr dunkles Haar war schon von Grau durchsetzt. Miriam begann sich Gedanken darüber zu machen, was sie trug, weil sie seinen Blick in durchaus nicht väterlicher Weise auf sich gerichtet spürte, und diese Anziehung tat ihr wohler als Obstkörbe. Sie lächelte für ihn, während Dvorah funkelte.

Es wäre so romantisch, dachte Miriam, wenn ihre Schönheit diesen Priester aus seiner Kirche zöge wie einen Korken aus der Flasche. Sie sehnte sich danach, ihn sagen zu hören: Ich kann mir nicht helfen, ich muss dich haben, du hast mich versklavt, für dich gebe ich die Kommunion auf, ich gebe die Beichte auf, ich gebe das Latein auf, ich gebe Gott auf, und so weiter, obwohl sie keinerlei Interesse daran hatte, auf diese amourösen Avancen anders als mit Kichern, Lächeln und einem mit österreichischem Akzent ausgesprochenen «Dummes Zeug!» zu reagieren. Ihre Gottergebenheit hinderte sie nicht an einem Tagtraumflirt mit einem von Gottes Vertretern. In einer anderen Zeit und Gesellschaftsklasse hätte sie Hochwürden mit ihrem Fächer auf die Finger geklopft und perlend gelacht. Und vor dem Spiegel in ihrem Kopf konnte sie diese Phantasie nicht aufrechterhalten. Vielleicht, dachte sie, sieht er wie ein Bauer, wie ich aussähe, wenn ich für den Markt ordentlich herausgefüttert würde. Das Bild gab ihr Hoffnung: dass sie es eines Tages sein würde.

Bei Deborah, die schon wegen der Flucht ihres Vaters wütend war, rief das kleine Spielchen ihrer Mutter Eifersucht, Empörung und Scham hervor. Dabei verstand sie vage, dass es nur ein Tanz war. Es schien, als erlaubte sich der Priester bei dieser Frau einen Moment lang ein anderes Leben … und dass er zur Abwechslung nicht nur ein unentmannter Mann, sondern sogar ein Rohling wäre, der sich, wie so viele, eine arme, verlassene Flüchtlingsfrau als Opfer aussuchte, ein Romeo ohne Skrupel und Rücksicht. Er hatte eine Art, eine bleiche Hand mit glänzenden Fingernägeln den in einem schwarzen Ärmel steckenden Arm hinaufstreichen zu lassen – in den Jahren danach erzählte sie Joseph oft davon –, eine Geste, die ihr verriet, dass er wünschte, ihre Strümpfe wären ebenso dunkel und fühlten sich genauso an. Viele Jahre und Wiederholungen später wusste sie, dass die Liebkosung sich anfühlen würde wie das Berührtwerden mit einem borkigen Stock.

Schließlich gelang es dem Priester, ihre Geschichte aus ihr herauszuholen, und als sie sagte, sie glaube, ihr Mann – wie hieß der Schurke doch gleich? – sei wahrscheinlich ein Opfer, nämlich Opfer eines Verbrechens, geworden, nachdem viel Gesindel mitgekriegt habe, dass er zu Geld gekommen sei; oder als sie sagte, sie glaube, ihr Mann sei ihnen schlicht in die Neue Welt vorausgereist – die Neue Welt, wo sie von vorn beginnen würden, jedes Ich so neu wie ein Ladenschuh –, und er würde seine Familie bald nachkommen lassen, in ein anständiges Leben in irgendeinem bergigen, österreichischen Teil jenes fernen Jankel-Landes, außerdem in einem spitzgiebeligen Cottage am Ende eines felsigen, mit Blumen getüpfelten Feldwegs – Oh, wir sind fast schon da, sagte sie –, einem Haus mit Vorhängen im Sommer, Fensterläden im Winter und einem offenen Tor; kein Flüchtling, behauptete Miriam, kein aus ihrer Ehe Geflohener, kein Entlaufener, der sie mit zwei kleinen Kindern hatte sitzen lassen, um in Amerika selbst sein Glück zu suchen, bloß weil er eine Wette auf ein Pferd gewonnen hatte. Als sie mit geschlossenen Augen und träumerischem Gesicht weiter die Möglichkeiten durchging, sagte der Priester schlicht, Ja, ja, ich verstehe, aber bedenken Sie, er hat ganz plötzlich, wie Sie sagen, Ihr Land verlassen, und ebenso abrupt war er kein Österreicher mehr und genauso grausam ein Jude, ein Flüchtling, ein Scofield, der ebenso leicht nach Kanada einreisen wie auf der Arbeit eine Wette abschließen und demzufolge auch Sie, gute Frau, verlassen haben könnte.

Das war nicht sehr gewinnend. Der Priester jedoch wollte sie zwar auf seine Seite ziehen, meinte damit aber nur – müssen wir annehmen – die Seite der Religion. Sie müssen in den Schoß der Kirche zurückkehren, Sie müssen sich von jedem Makel des Jüdischen, und sei es noch so fingiert, läutern; denn ein Verhalten wie das ihres Mannes sei frevlerisch; ob ihr klar sei, dass er ihrer aller Seelenheil gefährdet habe, das ihrer Kinder wie auch ihr eigenes? Ich habe mich geweigert, eine Perücke zu tragen, sagte Miriam zu ihrer Verteidigung. Ich habe mich eigentlich nie koscher ernährt. Ich habe nicht geräuschvoll gegessen. Ich habe kein Geld unter Kissen versteckt. Ich hatte keine Familie, keine Freunde. Mein Mann – ich bin nicht hinter ihm gegangen. Ich habe weder Witze gelernt noch wie man sie erzählt. Allerdings erinnerte sie sich an Jankels Lieblingswitz, den er sich für ihren Bedarf eingeprägt und dessen Form er eingehend erläutert hatte, ohne sich klarzumachen, dass es niemals die Frauen waren, die Witze erzählten. Er handelte von Damen, die in einem vornehmen Haus Tee tranken. Das sei der Rahmen, die Ausgangssituation, sagte er, Damen, Tee, vornehmes Haus. Die Gastgeberin, eine im Backgewerbe zu Wohlstand gekommene Frau, reicht immer wieder eine riesige Platte mit Butterkeksen herum. Das sei die Handlung, der Ausgangspunkt, das Herumreichen der Kekse, insistierte er, der Witz ist jetzt auf dem Weg. Ich habe schon drei gegessen, sagt eine ihrer Besucherinnen und seufzt, während sie den vollen Fächer von Köstlichkeiten beäugt, den die Kekse auf der ihr hingehaltenen Platte bilden. Damit werde die Pistole gespannt, das sei der Auslöser, erklärte er. Verzeihung, sagt ihre Gastgeberin daraufhin, Sie hatten schon fünf, aber greifen Sie ruhig zu, es zählt ja niemand mit. Das, belehrte Miriam nun ihrerseits den Priester, sei die Pointe, der Treffer, der Knaller. Sie erinnerte sich, und ihre Stimme war voller Befriedigung. Der Witz, sagte sie, sei eindeutig nicht katholisch.

Der Priester konnte hören, wie Miriams Herz nach wie vor treu in der Brust ihres Mannes schlug, und vielleicht war das der Moment, in dem er beschloss, seine gesellschaftlichen Aufmerksamkeiten zu unterlassen und ihr so zu helfen, wie es sich für ihren Beichtvater gehörte, anstatt ihr Gesicht so verwundert zu betrachten wie etwa den Mond. Miriam müsse zu ihrem Mann nach Amerika, müsse die Familienbande neu knüpfen und dem Flüchtling eine Riesenüberraschung bereiten. Denn Raymond Scofield habe Verpflichtungen: Er habe hungrige Mäuler zu stopfen, Kinder großzuziehen und eine Frau zu belehren. Das Problem war nur, niemand wusste, wo er sich befand, wo er sich im Augenblick befinden könnte oder ob er überhaupt noch am Leben war.

Ach, wenn wir doch bloß ganz gewöhnliche Menschen wären, jammerte Dvorah bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Könnten wir nicht einfache Menschen sein? Bloßer Durchschnitt? Vielleicht sogar normal? Nur in Österreich, antwortete ihre Mutter stets in derart triumphierend entrüstetem Ton, dass Dvorah verstummte und in so schweren Missmut verfiel, dass ein bisschen Gejammer der reinste Trost gewesen wäre.

Die Zauberformel, die Miriams häufige Gesuche an zahlreiche Behörden bestimmte, ging so: Miriam und die Kinder mussten zu ihrem Mann bzw. deren Vater, den sie aus strategischen Gründen, in deren Nennung sie keinen Vorteil sah, in seiner Rolle als Jude beließ. Familien wiederzuvereinigen war eine heilige und patriotische Pflicht. Also brachen Miriam und die Kinder, inzwischen einige Jahre später, in die Neue Welt auf, vielleicht nicht wie ihr Ehemann und Vater, nämlich als Flucht vor einer kontaminierenden Gegenwart, sondern um eine Vergangenheit sicherzustellen, die in Miriams Augen in sich geruht hatte. Diese Welt mag neu sein, sagte sie zu Debbie und Joey, aber wir werden bleiben, wie wir waren, so alt wie eine Alb. Vergesst das nicht.

3

Die Angst, dass die Menschheit vielleicht nicht überlebt, ist von der Angst ersetzt worden, dass sie bestehen bleibt.

Joseph Skizzen ertappte sich dabei, dass er den Satz anschaute, als sähe er sein Gesicht im Rasierspiegel. Sofort hatte er das Bedürfnis, ihn umzuschreiben.

Der Angst, dass die Menschheit vielleicht nicht bestehen bleibt, folgte die Angst, dass sie überleben wird.

Nun sah er, dass zwischen der ersten und der zweiten Angst ein zu ausgeprägtes Gleichgewicht bestand – wie sagte man doch gleich? Fifty – fifty-fifty –, also entnahm er der rechten Waagschale behutsam eine kleine Menge Sinngehalt. Dieses Vorgehen rettete das erste «dass» auf Kosten des zweiten.

Skizzen trat nach der Getränkedose, verfehlte sie aber.

Der Angst, dass die Menschheit vielleicht nicht bestehen bleibt, folgte die Angst, sie werde überleben.

War es Angst, oder war es lediglich Besorgnis; war es die Sorte von Furcht, die ein Schluck Sherry und ein Keks zerstreuen müssten? Die Worte «vielleicht» und «Menschheit» gefielen ihm da, wo sie standen, und «folgte» war hinlänglich ironisch, um ihn lächeln zu machen, wenn auch nur leise, denn er war im Grunde ein bescheidener Mensch, wenn auch nicht in dem Reich, genannt sein Geist.

Wie hatte er nur vorbeitreten können? Die Dose befand sich in perfekter Position. Ein Tritt zur Rehabilitierung traf die Dose etwas zu hoch, sodass sie gegen den oberen Rand des als Tor dienenden Kartons am anderen Ende der Mansarde prallte.

Die erste «Angst» war schon eine Angst, allerdings eine, die sich nach der ihr innewohnenden Sorge und ihrem ständigen Vorhandensein bemaß, keine, die sich Überraschung oder plötzlichem Schrecken wie etwa angesichts einer Schlange oder eines nächtlichen Einbrechers verdankte; die zweite «Angst» dagegen war der vor dem Tod vergleichbar – die unheilvolle Farbe einer fernen Wolke. Unsinn, rief er. Professor Skizzen sprach in barschem Ton mit sich selbst – seinem «Du» –, wozu er häufig gezwungen war, da sein «Anderer» oft korrigiert werden musste. Du denkst schon wieder Unsinn! Du bist ein Schwachkopf! Ein kleiner Buffo! Ein bloßer Speerträger! Er konnte recht gefahrlos laut werden. Selbst wenn er übte, ein Österreicher zu sein, dessen kleine Fehler vielleicht liebenswert waren – «Speer-» anstelle von «Fahnenträger», beispielsweise. Seine Geheimnisse waren sicher. Kein Mensch würde ihn hören. Er konnte die Dose kicken wie ein Junge auf der Straße. Mutter wohnte wie eine Kröte im Garten, weit weg und ein ganzes Stück jenseits der Hausmauern, zwischen Büschen, hinter der roten Wilden Bergamotte, und sie war obendrein ziemlich taub. Also brüllte er sich selbst an, als wäre er selbst ein bisschen taub. Er musste ja taub sein; hörte er etwa zu? Beherzigte er das Gehörte?

Was er am meisten hasste, war, die vorbeigeflogenen Dosen wieder zum Abschussort zurückzuholen.

Der Vergleich mit dem Tod war unrichtig – unzulänglich – ungenau, denn die betreffende Angst galt ja dem Leben selbst – dem Leben – das menschliche Leben war die Bedrohung: vielfältig, gefräßig, hartnäckig, erbarmungslos wie eine Plage … von Wanderameisen … Japankäfern … Heuschrecken, den Insekten, denen wir in Joseph Skizzens Augen am stärksten ähnelten; ja, es breitete sich aus, das Leben, und nahm die Form eines Schwarms an. Wir verschlangen einander, dann die Welt, und wir waren viele … viele; wir verdunkelten selbst den Taghimmel; unser Geschrei glich einem Zirpen. Der Professor hätte heulen können wie Mr. Hyde. Da war er … da … sah er sich selbst in seinem Rasierspiegel. Er zielte nicht richtig. Er änderte sich, doch er blieb er. Österreicher, wie er im Buche stand. Mit Schnurrbart. Und Spitzbart.

Der einen umtreibenden Sorge, dass die Menschheit vielleicht nicht bestehen bleibt, folgte die Angst, sie werde überleben.

«Einen»? Ein Wort, das Verantwortung von sich wies. Ein feiges Wort, «einen». Warum nicht eine andere Zahl? Warum nicht die Dose in einem Eckloch? «Sie» … «sie» war die Sorge nicht eines, sondern dreier Affen, oder war «sie» die Sorge von «fünfundsechzig»? «Fünfhundertzweiunddreißig Bürger von Oakland, Kalifornien, sagten, sie machten sich Sorgen, dass ihre Nachbarn vielleicht den nächsten Brand überlebten.» Ein feiges Wort, «einen», weil es die Entscheidung verweigerte: Irgendwer, sonst wer, was macht das für einen Unterschied? Okay, dann schreib stattdessen vielleicht «Unserer Besorgnis». Was meinten der Stift – die Seite – der Satz dazu? Ja, der Unterschied zwischen «Sorge» und «Besorgnis», «Besorgnis» und «Angst», «Angst» und «Befürchtung», «Furcht» und «Unruhe» musste respektiert – repräsentiert werden.

Professor Skizzen begab sich langsam in Richtung Nordende der Mansarde, wo Dosen, die ihr Papptor verfehlt hatten, zu finden waren. Auf dem Rückweg würde er sich vorstellen, er wäre ein nasser Hund, und sich seinen Satz von der feuchten Halskrause schütteln. Dann würde er das verdammte Ding durch die Wand treten.

Wenn «einen» lediglich eine Elision war, deren Getilgtes sich wiederherstellen ließ, ergäbe sich dadurch Sinn? Wenn man «Der irgendeinen umtreibenden Sorge, dass die Menschheit …» schriebe? Vielleicht «Der irgendeinen Beliebigen umtreibenden Sorge, dass die Menschheit …»? Oder «Der keinen umtreibenden Sorge, dass die Menschheit …»? Absurd. Absurd. Du wirst diese Sprache nie verstehen. In seinem eigenen Raum sprach Skizzen laut. Du wirst diese Sprache nie verstehen, auch wenn es fast deine Muttersprache ist.

Sein Schuh passte genau in die Delle der Dose. Er hatte so kräftig zugetreten, dass beinahe eine Wölbung nach außen trat. Irgendwo unter dem schrägen Dach lagen noch zwei. Ab und zu blinkte ihr malträtiertes Aluminium.

Der einen umtreibenden Besorgnis, dass die Menschheit vielleicht nicht bestehen bleibt, folgte die Angst, sie werde überleben.

Noch nicht. «Besorgnis» war das falsche Wort. Zu geschäftig. Zu gewöhnlich. Weiße Kaninchen sind besorgt. Weiße Kaninchen sind aufgeregt. Außerdem, «uns» war das Gegenteil von «einen». «Uns» war komplizenhaft und zwanglos gemütlich. Wer hat dieses Problem noch gehabt? Diese Besorgnis? Ist sie so weit verbreitet, dass «uns» gerechtfertigt erscheint? Möglicherweise bekannte sich nur Professor Joseph Skizzen dazu. Der Professor war nicht breit; er war klein, schlank, adrett, fit, mit festem Bauch; er trug einen kleinen spitzen Bart auf dem Kinn, unter einer dünnen, präzisen Linie; und er stand mit seinen Meinungen ziemlich deutlich allein.