Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Memoranda Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

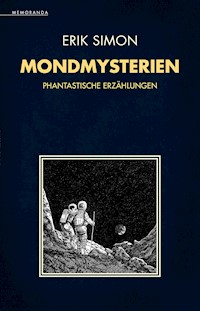

Mit "Mondmysterien" setzt der Memoranda Verlag die Neuausgabe von Erik Simons erzählerischem Werk fort. Der zweite Band enthält die Sammlung "Mondphantome, Erdbesucher" von 1987, von ursprünglich 14 Erzählungen auf nunmehr 20 Texte erweitert, dazu zwei Mini-Zyklen: die fiktiven Interviews von "Schlangweisers Modellbaukasten", Satiren in der Tradition Swifts, und die drei parodistischen "Mysteria fantastica". Wie alle Bände von Simon's Fiction ist "Mondmysterien" thematisch aufgebaut und umfasst Arbeiten aus den frühen siebziger Jahren bis zu neuen, hier erstmals veröffentlichten Texten; der Schwerpunkt liegt diesmal jedoch auf den in den achtziger und neunziger Jahren publizierten Geschichten. Unter den fünf Ko-Autoren (beiderlei Geschlechts), die an je einer der Erzählungen mitgewirkt haben, befindet sich (vielleicht nicht ganz freiwillig) auch Guy de Maupassant, dessen Geschichte "Der Horla", von Erik Simon in "Der Omm" symmetrisch weitergeführt, als Anhang beigegeben ist. Ebenso erhellende wie unterhaltsame Anmerkungen des Autors runden den Band ab. Erik Simon · Simon's Fiction · Band 2 Herausgegeben von Hannes Riffel

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erik Simon

Simon’s Fiction:

Phantastische Geschichten

Band 2. Neuausgabe

Herausgegeben von Hannes Riffel

Mondmysterien

Mondphantome, Erdbesucher

Schlangweisers Modellbaukasten

Mysteria fantastica

Erzählungen und andere Fiktionen

Impressum

Erik Simon: Mondmysterien

(Simon’s Fiction. Band 2 – Neuausgabe)

Herausgegeben von Hannes Riffel

Mit Zeichnungen von Dimitrij Makarow

© 1976–2004, 2022 Erik Simon und Ko-Autoren (für die Erzählungen, Gedichte und Kommentare)

Die Daten der Erstpublikationen sind am Ende des Bandes bei den »Quellen und Anmerkungen« verzeichnet.

© 2022 Dimitrij Makarow (für das Titelbild und die Vignetten / Illustrationen)

© 2022 Erik Simon und Memoranda Verlag (für die Zusammenstellung dieser Ausgabe)

© dieser Ausgabe 2022 by Memoranda Verlag

Alle Rechte vorbehalten

Gestaltung: Hardy Kettlitz & s.BENeš [www.benswerk.com]

Memoranda Verlag

Hardy Kettlitz

Ilsenhof 12

12053 Berlin

www.memoranda.eu

www.facebook.com/MemorandaVerlag

ISBN: 978-3-948616-68-7 (Buchausgabe)

ISBN: 978-3-948616-69-4 (E-Book)

Inhalt

Impressum

Mondphantome, Erdbesucher

Phantome

Der Untergang der Erde, vom Mond aus betrachtet

Die Spinne

Die Erzählung des Joseph Faber

Der Graue

Some Ghosts, and a Spectre

w

E

Notiz für meine Autobiographie

Der Wolkentreiber

Zwischen Erde und Mond

Prolog auf dem Mond

I. Der Passagier

II. Die Verantwortlichen

III. Der Pilot

Besucher

Dieser Planet ist bewohnt

Der Omm

Notlandung

Protokoll einer UFO-Entführung

Hep Hasits gute Tat

Raum, Zeit, Iridium

Das Geschenk

Schlangweisers Modellbaukasten

Das Olympische Parlament

Pluralis majestatis

Bescheidener Vorschlag Nr. 3

Für mehr Wertschätzung des Menschen

Mysteria fantastica

Mysterium fantasticum

Die Frachtluke klemmt

Retter der Ewigkeit

ANHANG

Der Horla

Quellen und Anmerkungen

Bücher bei MEMORANDA

Mondphantome, Erdbesucher

Phantastische Geschichten

Phantome

Der Untergang der Erde, vom Mond aus betrachtet

Noch hing der Erdball blauweiß glänzend über den Resten des Ringwalls; ein schönes, unversehrtes Rund, leuchtete er überm westlichen Rand des alten Kraters Rocca, wo seit unvordenklichen Zeiten sein Platz war. So zumindest schien es, aber die beiden Männer in den massigen, auf dem Monde freilich trotzdem leichten Raumanzügen wußten, daß der Schein trog. Seitdem Tag für Tag neue mächtige Kernladungen gezündet wurden, war alles anders geworden.

Hinter ihnen lag tief im Mittelpunkt des Kraters die Station im Dunkel, doch die lange Mondnacht ging zu Ende, und die höchsten Felsspitzen unterhalb der Erdkugel hatte das Sonnenlicht schon erreicht. Die beiden waren unterwegs, um in einiger Entfernung von den Wohnkuppeln einen Seismiksensor auszutauschen; der Größere trug darum einen langen Sondierstab bei sich, mit dem die in den Mondboden versenkten Sensoren aus der Bohrung geholt werden. Nun aber hielten sie für einen Augenblick inne, nebeneinander, den Blick zur Erde gerichtet.

»Ich hätte sie doch kommen lassen sollen«, sagte der etwas Größere. »Natürlich, das Leben auf dem Mond hat seine Nachteile, aber immerhin sind schon Zehntausende herübergekommen, und wenn es so weitergeht, wird man hier bald nicht schlechter als auf dem Planeten dran sein. Aber wie das so ist – es findet sich immer wieder ein triftiger Grund, die Reise zu verschieben, und wenn man sie schon ein paarmal aufgeschoben hat, kommt es auf ein paar Wochen dazu auch nicht mehr an.« Er stützte sich mit der Rechten auf den Sondierstab – was unter der geringen Schwerkraft eher eine unwillkürlich demonstrative Geste als ein Zeichen von Erschöpfung war –, der blauweißen Scheibe am schwarzen, bestirnten Himmel zugewandt. »Damals, als wir geheiratet haben, wollte eigentlich ich so bald wie möglich meine Arbeit hier abschließen und auf den Planeten zurückkehren. Aber unter den gegenwärtigen Bedingungen … Der Mond hat eine Zukunft.«

Sein Gefährte, der links von ihm etwas höher stand, legte ihm den Arm mit dem dicken vakuumsicheren Handschuh auf die Schulter. »Du solltest ihr noch einen Funkspruch von der Station aus schicken, solange es so einfach ist wie jetzt, und sie bitten zu kommen. Du mußt doch die nötigen Worte finden können, um sie zu überzeugen, gerade jetzt, wo wir auf dem Mond einen neuen Anfang versuchen.« Er nahm den Arm wieder von der Schulter des anderen und fügte hinzu: »Aber dann müssen wir uns beeilen. Sonst kann es passieren, daß wir schon keine Verbindung mehr erhalten, wenn wir wieder in der Station sind. Es wäre besser, wenn wir vor der nächsten Serie Kernexplosionen zurück sind.«

»Du hast recht.« Der Größere faßte den Stab fester. »Nur noch einen Moment. Früher hab ich die Erde so oft dort gesehen und sie nie beachtet. Aber jetzt … Es wird ziemlich lange dauern, bis wir sie wieder so wie heute zu Gesicht kriegen.«

Dann folgte er der zweiten Gestalt im Raumanzug, die schon ein paar Schritte weitergegangen war. In diesem Moment erreichte die Sonne in ihrem Rücken die Helme, und rasch glitt die Schattengrenze an ihnen abwärts zu den in schweren Schuhen steckenden Füßen. Beide setzten sie nun ihren Weg fort, dem makellos blauweiß glänzenden Erdball entgegen, der sehr langsam hinter dem sonnenüberfluteten Ringwall im Westen versank – zum erstenmal, seit die Menschen auf dem Mond mit gewaltigen nuklearen Sprengungen riesige Stücke des Himmelskörpers ins All schossen und so seine Rotation allmählich beschleunigten, um den Wechsel von Tag und Nacht zu verkürzen, die mörderischen Temperaturschwankungen zu mildern und die Schaffung einer Mondatmosphäre vorzubereiten, damit künftige Generationen zwei gleichermaßen schöne und gastliche Welten ihr eigen nennen konnten.

Die Spinne

Aber vielleicht ist in dieser Geschichte wenigstens ein tieferer Unsinn verborgen?

Ein Rezensent

Es begann damit, daß mir vom Tippen auf der Schreibmaschine der Rücken weh tat. Ich sitze dabei nämlich immer auf einem Möbel, das den Namen »Liege« zu Recht führt, weil es sich gut zum Liegen eignet, jedoch weniger zum Sitzen. Zudem ist mein Tisch zwar sehr modern, aber etwas zu niedrig zum Maschineschreiben, das ich auch nie richtig gelernt habe. Deshalb der Schmerz in der Gegend der Schulterblätter. Also faßte ich die Bezeichnung meiner Sitzgelegenheit als Imperativ auf und legte mich lang.

Ich lag auf dem Rücken, die Arme unter dem Kopf; das ist angenehm, die Rückenmuskulatur wird dabei entspannt, und der Schmerz läßt rasch nach. Für ein paar Augenblicke war ich mit mir und der Welt zufrieden, und als ich die Spinnweben an der Zimmerdecke erblickte, empfand ich sogar so etwas wie Sympathie für die achtbeinigen Erbauer dieser Netze. Dabei kann ich Spinnen eigentlich nicht leiden, empfinde ihnen gegenüber einen völlig unbegründeten instinktiven Abscheu, wie wohl viele Menschen. Ich weiß natürlich, daß Spinnen nützliche Tiere sind, und lebe mit ihnen im Zustand friedlicher Koexistenz. Sie tun mir nichts, ich tu ihnen nichts; höchstens, daß ich mich von Zeit zu Zeit aufraffe, allzu alte und verstaubte Spinnweben zu entfernen.

Wie ich aber so auf dem Rücken lag, mochte ich daran gar nicht denken; ich war viel zu träge. Mich störten nicht einmal mehr die Flecke, die über den Fenstern an der Decke erschienen waren, nachdem die Mieter über mir während eines Wolkenbruches in der Nacht zum Freitag vor Pfingsten ihre Fenster offengelassen hatten. Der Gedanke daran, wie es wohl nach jener Regennacht in der Wohnung über mir ausgesehen hatte, versöhnte mich endgültig mit der Existenz der Wasserflecke. Das Haus ist nämlich fast zweihundert Jahre alt, eine Festung mit halbmeterdicken Sandsteinmauern, mit Deckenbalken aus massivem Vierkantholz, einer direkt neben dem anderen. Wenn da die Feuchtigkeit bis in meine Wohnung durchgedrungen war, mußten die über mir eine Überschwemmung gehabt haben.

Der geruhsame Fluß meiner Gedanken wurde unterbrochen, als ich plötzlich den schwarzen Punkt schräg über mir bemerkte, den ich wohl schon seit geraumer Zeit angestarrt, aber nicht bewußt wahrgenommen hatte. Die Spinne – sie mochte vielleicht einen halben Zentimeter groß sein – hing offenbar an ihrem Faden von der Decke herab. Ich wunderte mich ein wenig, daß sie nicht hin und her pendelte, obwohl doch beide Fenster offenstanden und des öfteren ein Luftzug ins Zimmer drang. Da sie aber nicht direkt über mir hing, sondern über der meiner Liege abgekehrten Kante des Tisches, interessierte mich das nicht länger, und ich wandte meine Gedanken anderen Dingen zu.

Zunächst hatte ich die Absicht, mich erneut hinzusetzen und die Schreibmaschine zu malträtieren. Ich schlug mir das aber bald wieder aus dem Kopf, denn seitdem ich ein paarmal auch noch nachts im Traum getippt habe, weiß ich, wann ich aufhören muß. Ich schrieb damals an einer Erzählung, mit der ich nicht vorankam und die bis zum heutigen Tag ein Torso geblieben ist. Zu der Idee, ein Gespenst in der kybernetischen Umwelt der Zukunft auftreten zu lassen, ist mir keine auch nur annähernd passende Geschichte eingefallen. Wenn schon angesichts des »Gespenstes von Canterville« kaum jemand in die traditionelle Ohnmacht fällt oder wenigstens vorschriftsmäßig von panischem Entsetzen gepackt wird, da dergleichen bereits zu Wildes Zeiten anachronistisch war, wie bedauernswert unzeitgemäß, wie rührend hilflos muß so ein Phantom dann erst in der Welt der Zukunft sein! Schließlich ist jeder auch nur einigermaßen Gebildete überzeugt, daß es nichts, aber auch gar nichts Übernatürliches, Jenseitiges, letzten Endes Unerklärliches gibt. Was sich heute an Merkwürdigem in der Welt ereignet, geschieht in hypermodernen Laboratorien oder irgendwo weit entfernt, etwa auf anderen Planeten. Wird wirklich einmal irgendwo etwas völlig Neues entdeckt, dann betrifft das nur einen derart kleinen Teil unseres Lebensbereiches, daß sich höchstens die Fachleute der betreffenden Spezialdisziplin deswegen ereifern.

Unversehens spürte ich irgendeine Veränderung. Augenblicke später wußte ich auch, was sich verändert hatte: Die Spinne hing jetzt genau über mir. Nun ist das an und für sich nicht weiter aufregend, aber ich mag es nicht, wenn Spinnen über mir hängen. Wie sie eigentlich dorthin gekommen war, darüber machte ich mir vorerst keine Gedanken, obwohl es doch einigermaßen befremdlich schien: Schließlich befand sie sich vor ein paar Minuten noch an einer ganz anderen Stelle, und an ihrem selbstgesponnenen Faden konnte sie logischerweise nur rauf und runterklettern.

Ich schritt zur Tat und stellte mich auf die Liege. Die Federn gaben zwar fast zehn Zentimeter nach, trotzdem vermochte ich die Spinne jetzt bequem zu erreichen. Mit einem Lineal wollte ich den Spinnenfaden durchtrennen, aber so, daß er am Lineal klebenblieb und ich die Spinne in einer anderen Ecke des Zimmers laufenlassen konnte – in dergleichen Aktionen habe ich eine gewisse Übung. Es wurde aber nichts daraus: Zwischen der Spinne und der Zimmerdecke gab es gar keinen Faden!

Zum erstenmal begann ich die Angelegenheit erstaunlich zu finden. Das hielt allerdings nicht lange vor, denn sofort fiel mir eine naheliegende, triviale Lösung des vermeintlichen Rätsels ein: Die Spinne saß offenbar auf einem Faden, der schräg von der Zimmerdecke bis zu der Wand verlief, an der meine Liege steht. Das erklärte auch, wieso sie erst über dem Tisch und nun über meinem Kopfkissen hing. Immerhin hätte das bedeutet, daß dieser Faden rund drei Meter lang war. An meinem Vorhaben mit dem Lineal änderte das freilich nichts, höchstens, daß es mir ein wenig leid tat, die ungewöhnliche Hängebrücke zu zerstören. Als ich aber mit den Augen diesen Faden suchte, um ihn von der Wand zu lösen, fand ich ihn nicht. Ich sah aufmerksamer hin – nichts. Jetzt wurde die Sache allmählich mysteriös, und ich begann den Fall ernsthafter zu untersuchen, ohne jedoch mehr als eine gelinde Verwunderung zu empfinden. Ich tastete mit der Hand den Raum rings um die Spinne ab, umkreiste sie in allen möglichen Richtungen, ohne irgendwo auf den geringsten Widerstand zu stoßen. Der Gliederfüßler nahm von meinen Bemühungen keinerlei Notiz, sondern saß völlig bewegungslos – oder besser: schwebte – einfach in der Luft, im freien Raum. Und das entsprach, vorsichtig ausgedrückt, nicht dem, was man von einer Spinne erwarten durfte. Ich stieg von der Liege, setzte mich auf das Fußende und dachte nach, ohne den Blick von dem rätselhaften Wesen zu wenden.

Ein Traum war das jedenfalls nicht, dessen war ich mir ganz sicher. Mir kamen ein paar »wissenschaftliche« Erklärungen des Phänomens in den Sinn, etwa daß die Spinne mit einem leichten Gas gefüllt sei, daß ihr Körper Eisen enthalte und in einem inhomogenen Magnetfeld schwebe und dergleichen Blödsinn. An eine Halluzination glaubte ich nicht, trotzdem unternahm ich einen Test, von dem ich mal irgendwo gelesen hatte: Ich drückte mit dem Zeigefinger leicht gegen den linken Augapfel, genauer gesagt, gegen das linke obere Lid. Da sich nicht nur das Bild des Zimmers, sondern auch das der Spinne verdoppelte, entfiel auch die Möglichkeit einer Sinnestäuschung. Ich ließ es dabei bewenden, denn derartige Gedankengänge führen zu nichts, höchstens in einen gepolsterten Raum ohne Klinken an den Türen, wenn man’s übertreibt.

Langsam wurde mir unbehaglich zumute; nicht, daß ich direkt Angst gehabt hätte – wer fürchtet sich schon ernsthaft vor einer halbzentimetergroßen Spinne –, aber irgend etwas war hier augenscheinlich nicht in Ordnung.

Dann blitzte in meinem Gedächtnis das Wort »Fluktuation« auf, und sogleich wunderte ich mich, wieso ich nicht längst auf diese Erklärung gekommen war. Im Physikunterricht hat jeder einmal etwas von der Brownschen Bewegung gehört, jener mikroskopischen ungeordneten Bewegung der Moleküle. Rein theoretisch war es möglich, daß ständig mehr Luftmoleküle von unten als von oben an den Körper der Spinne stießen und ihn so in der Schwebe hielten. Nun kann man aber mit Fluktuationen schlechthin alles erklären; der Haken an der Sache besteht darin, daß solche Zufälle derart unwahrscheinlich sind, daß man sie als völlig unmöglich betrachten muß. Hätte ich versucht, die rätselhafte Erscheinung als Fluktuation zu deuten, hätte ich ebensogut an eine göttliche Offenbarung oder an Kräfte aus dem Jenseits glauben können. Ich gestehe, daß mir auch in dieser Richtung einige Gedanken durch den Kopf gingen; ich möchte wissen, wie Ihnen in meiner Situation zumute gewesen wäre …

Die Spinne selbst enthob mich vorerst weiterer Meditationen. Sie setzte sich nämlich in Bewegung und lief – jawohl: lief! – etwa einen knappen Meter weit durch die Luft, bis sie sich wieder ungefähr da befand, wo ich sie zuerst erblickt hatte. Dort über dem Tisch blieb sie dann sitzen, hängen, schweben – nennen Sie es, wie Sie wollen; die Spinne rührte sich jedenfalls nach ihrem Spaziergang nicht vom Fleck. Ich stand auf, nahm aus dem Schrank ein Limonadenglas, griff mir aus meiner Korrespondenzmappe eine Postkarte, die mir eine Bekannte aus Polen geschickt und auf der sie mir frohe und sonnige Pfingsten gewünscht hatte, stieg damit auf den Tisch und begann die zweite Phase meiner experimentellen Untersuchungen.

Zuerst hielt ich die Karte waagerecht unter das Tier und zog sie dann mit einem Ruck nach unten. Wenn an der Fluktuationshypothese wirklich etwas Wahres gewesen wäre, hätte zumindest jetzt der Luftzug die Spinne nach unten reißen müssen, aber eben dies tat er nicht. Dann nahm ich das Limonadenglas, um sie im Falle des Falles darin aufzufangen, und tupfte sie mit einer Ecke der Karte ganz vorsichtig an. Sie fiel aber nicht in das Glas, sondern lief eilig einen halben Meter nach oben, um dort wieder zu verharren. Diesmal hatte ich genau gesehen, wie das vor sich ging. Es war, als liefe die Spinne auf einer unsichtbaren Wand, nur daß die Wand nicht einfach unsichtbar, sondern überhaupt in keiner Weise wahrnehmbar war; mit anderen Worten: Die Achtfüßige spazierte da auf einer Wand herum, die es gar nicht gab. Die Angelegenheit wurde dadurch nicht weniger rätselhaft, aber immerhin war wenigstens eine gewisse Methode darin zu erkennen. Mir fiel ein passendes Zitat aus »Hamlet« ein, aber ich hatte ja, wie gesagt, schon vorher Halluzinationen und Schlimmeres ausgeschlossen.

Die Spinne saß jetzt knapp unter der Zimmerdecke, und die ist in meinem Haus ziemlich hoch. Auf dem Tisch stehend, konnte ich mit meiner Karte die Spinne gerade noch von oben her berühren, worauf diese wieder ein Stück herunterkam. Dann tippte ich sie seitlich an, und sie machte sich prompt in horizontaler Richtung auf den Weg, bis sie wieder über meiner Liege anhielt. Alles in allem schien es eine etwas phlegmatische Spinne zu sein.

Jetzt muß ich wohl endlich eine Lageskizze von meinem Zimmer geben. Also, wenn Sie vom Korridor ins Zimmer treten, sehen Sie vor sich die Fensterfront, an der Wand rechts mit dem Kopfende zum Fenster meine Liege, links gegenüber einen großen Schrank – aber der interessiert hier überhaupt nicht. Parallel zur Liege steht der erwähnte Tisch, so ungefähr in der Mitte des Zimmers. Die Spinne saß nun auf einer imaginären Wand, die praktisch parallel zur Fensterfront quer durch Schrank, Tisch und Liege verlief, und zwar auf der den Fenstern zugekehrten Seite dieser ominösen Wand. Ich überzeugte mich davon, indem ich, auf der Liege balancierend, von der Fensterseite aus das Limonadenglas über die Spinne stülpte und sie durch Bewegungen mit dem Glas zwang, auf ihrer Wand hin und her zu laufen. Schließlich wurde es ihr wohl zu dumm, und sie setzte sich einfach auf die Innenseite des Glases. Da drehte ich das Glas um und zog es langsam rückwärts auf die Tür zu durch jene Wand – die Spinne wurde durch eine unerklärliche Kraft herausgedrängt und saß schließlich wieder auf ebenjener »Wand«. Sie lief darauf entlang bis zu ihrem Lieblingsplatz über dem Tisch.

Ich kletterte ihr nach und machte dabei erneut eine überraschende Entdeckung. Als ich begonnen hatte, die Spinne zu belästigen, hatte ich fast in der Mitte des Tisches gestanden; jetzt mußte ich mich auf das den Fenstern zugekehrte Tischende stellen, wenn ich sie erreichen wollte. Es sah ganz so aus, als habe sich die gesamte imaginäre Fläche zur Fensterfront hin verschoben. Mit Karte und Glas jagte ich die Spinne ein wenig umher und überzeugte mich dabei, daß sich an der Richtung der Spinnenwand nichts geändert hatte, nur war sie jetzt näher an den Fenstern. In diesem Moment stieß ich versehentlich an meinen Wecker, er fiel vom Tisch. Und seltsam: All die mysteriösen Vorgänge um die Spinne und die geisterhafte Wand hatten mich ein bißchen aufgestört, vielleicht sogar beunruhigt, aber jetzt erschrak ich allen Ernstes. Ich stieg sofort vom Tisch und hob den Wecker auf. Tatsächlich, er gab keinen Ton mehr von sich. Nun ist das aber ein tschechischer Wecker aus den fünfziger Jahren, den mir die Uhrmacher hierzulande nicht reparieren wollen oder können. Natürlich wäre es an der Zeit, mir einen neuen zu kaufen, aber ich bin an das gute Stück gewöhnt und möchte mich nicht von ihm trennen. Zum Glück habe ich unter meinen Bekannten einen, der früher mal Uhrmacher gewesen ist und dem die Ersatzteilfrage eigentümlicherweise weniger Schwierigkeiten bereitet; er wollte damals aber gerade in den Urlaub fahren. Also ließ ich die Spinne in Ruhe und machte mich schleunigst zu meinem Bekannten auf den Weg. Ich traf ihn auch noch an. Wir sprachen über dies und jenes, nebenbei brachte er meinen Wecker in Ordnung.

Zweieinhalb Stunden später war ich wieder zu Hause, einen tickenden Wecker in der Tasche und den Kopf voller Ideen für weitere Experimente mit der Spinne.

Die Ideen nützten mir aber vorerst nichts, denn ich konnte die Spinne nicht mehr entdecken und die ungewöhnliche Wand natürlich erst recht nicht, denn das Tier war ja das einzige Indiz ihrer Existenz gewesen. Zudem war es mittlerweile recht spät geworden, so daß ich die Suche einstellte.

In der Nacht träumte ich dann allen möglichen Unsinn, wovon ich das meiste aber beim Aufwachen glücklicherweise wieder vergessen hatte. Ich erinnere mich nur noch an Fetzen des Traumes. Da war mein Wecker, der an einem unsichtbaren Seil pendelte, immer stärker ausschwang und schließlich gegen eine Wand aus gläsernen Ziegeln stieß. Ich packte ihn und lief mit ihm die Wand hinauf. Hinter einem Schalterfenster saß dann plötzlich eine Spinne, die sah mich durch eine Brille mit randlosen Gläsern vorwurfsvoll an und sagte: »Aber das ist doch ein tschechischer Wecker!« Und so weiter in dem Stil. An eines aber erinnere ich mich deutlich: Im Traum wußte ich genau, was es mit der Spinne und der Wand auf sich hatte; es war einfach selbstverständlich, daß ich es wußte. Als ich aufwachte, hatte ich eine Zeitlang so ein quälendes Gefühl, als ob mir etwas Wohlbekanntes entfallen sei, doch diese Stimmung ließ wenige Augenblicke später wieder nach.

Den ganzen Vormittag über – es war an einem Sonntag – suchte ich dann nach der Spinne, graste jeden Kubikdezimeter des Zimmers einzeln ab. Schließlich hatten die systematischen Nachforschungen Erfolg; ich fand, was ich suchte, das heißt was davon übriggeblieben war: An der Wand zwischen den Fenstern erblickte ich wenige Zentimeter unter der Decke einen dunklen Fleck, der bestimmt nicht vom Regenwasser stammte und der am Vortag noch nicht dagewesen war. Zwischen den Fenstern steht eine kleine Kommode, die ich von meiner Großmutter geerbt habe; da stieg ich hinauf und sah mir den neuen Fleck aus der Nähe an. Es waren eindeutig die Überreste einer Spinne, völlig plattgedrückt zwar, aber unverkennbar – ich erkannte deutlich die acht Beine, die den Fleck wie ein Strahlenmuster umgaben.

Ich habe dann lange über die Sache nachgedacht, aber das Ergebnis ist mehr als bescheiden. Was mit der Spinne passiert war, konnte ich mir noch zur Not erklären: Die für mich imaginäre, für das Tier aber durchaus reale Wand hatte sich während meiner Abwesenheit weiter auf die Fenster zu bewegt, und die Spinne war zwischen »ihrer« und »meiner« Wand zerquetscht worden. Alles Weitere sind Spekulationen; eine davon, die noch zu den harmlosesten gehört, ist folgende: Gleichzeitig mit unserer Welt und quasi parallel dazu existiert in einer anderen Dimension ein Universum, das zusammen mit unserem in einen mehrdimensionalen Raum eingebettet ist. Jene seltsame Wand und die Spinne gehörten zu dem anderen Universum, nur daß die Spinne – im Gegensatz zur Wand – gleichzeitig auch in unserer Welt existierte; wieso, weiß ich auch nicht. Die beiden Welten bewegen sich in dem mehrdimensionalen Kontinuum mit einer gewissen Relativgeschwindigkeit gegeneinander, und das wurde der Spinne zum Verhängnis.

Ja, ich weiß, das klingt trotz der wissenschaftlichen Terminologie schon ziemlich nach Jenseits, und ich muß gestehen, ich glaube selbst nicht so recht daran. Bitte, wenn Sie eine bessere Erklärung wissen …

Ach so … natürlich. Ich habe keinerlei Beweise für meine Geschichte. Was hätte ich denn Ihrer Meinung nach tun sollen? Die Presse alarmieren? Die Akademie benachrichtigen? Sehen Sie, was wäre dabei schon herausgekommen? Ich hätte mich höchstens unsterblich blamiert. Sowas glaubt einem doch kein Mensch. Fotografieren hätte auch nichts genützt – ganz abgesehen davon, daß ich keinen Fotoapparat besitze –; mit so einem Foto beweist man gar nichts. Wenn Sie wollen, können Sie mit den nötigen Tricks ein fliegendes Nashorn fotografieren.

Richtig, ich hätte die Sache weiter untersuchen sollen, aber dazu war es eben schon zu spät. Ich hatte mir zum Beispiel ein schönes, einfaches Experiment mit einem Fadenpendel ausgedacht, um herauszufinden, ob jene Wand nicht vielleicht doch Körpern unserer Welt einen und sei es noch so geringen Widerstand entgegensetzt. Aber als ich mit der Idee nach Hause kam, war die Wand eben schon weg. Vor unserem Haus liegt ein großer freier Platz, meinen Sie, ich laufe da mitten in der Nacht mit einem Pendel herum, um eine nicht existierende Wand zu suchen?

Wenn ich von solch einem Wunder gelesen hätte, dann hätte es mir leid getan, daß es das nicht wirklich gibt, und nun, da mir diese Sache passiert ist, da ich so etwas mit eigenen Augen gesehen habe, kann ich nicht daran glauben. Verstehen Sie mich richtig – ich weiß genau, daß alles so war, wie ich es erzählt habe, aber das hat so gar keine Beziehung zu allem, was mein Leben ausmacht, das berührt mich eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß, so und nicht anders war es, aber dieses Ereignis hat nichts, absolut gar nichts verändert; es ging mich einfach nichts an.

Und jetzt denken Sie über die Angelegenheit, was Sie wollen; ich habe von Anfang an nicht erwartet, daß Sie mir Glauben schenken würden. Ich täte es an Ihrer Stelle ja auch nicht. Und ich habe, wie gesagt, tatsächlich keinerlei Beweise.

Allerdings … da ist der Fleck in meinem Zimmer, an der Wand zwischen den Fenstern, von den Wasserflecken deutlich zu unterscheiden. Ich habe ihn nicht entfernt – ein schwarzer Fleck mit acht dünnen Strahlen. Aber nein, wie käme ich denn dazu, dort oben eine Spinne zu zerquetschen, wo ich selbst von der Kommode aus nur mit Mühe hinreichen kann? Und außerdem habe ich Ihnen doch gesagt, daß ich mich mit den Spinnen bei aller Antipathie gut vertrage – sie tun mir nichts, ich tue ihnen nichts. Na also.

Wirklich wichtig an der Sache war aber, daß mein Bekannter den Wecker ganz wunderbar repariert hat. Die Uhr war seither nie wieder defekt und geht auf die Minute genau. Und das ist nun in der Tat ein Wunder.

Die Erzählung des Joseph Faber

Von Simon Peter[1]

Also gut, Hans, ich sehe, ich muß dir die Geschichte von Anfang an erzählen, obwohl ich’s weiß Gott nicht gern tue. Du mußt erfahren, was ich über meinen Sohn weiß – und was ich nicht von ihm weiß. Denn es geht ja nicht nur darum, daß du ein Auge auf meinen Jungen haben sollst, wie man das eben tut, wenn man als alter Hase mit einem Neuling draußen unterwegs ist. Wenn es so einfach wäre, dann könnte ich beruhigt sein, daß mein Sohn in deiner Obhut die Raumtaufe bestens bestehen wird. Aber da ist so eine Möglichkeit, völlig unglaublich, absurd geradezu, und dennoch – es möchte vielleicht, wenn ihr beide allein im Raum seid, irgend etwas sehr Sonderbares mit ihm geschehen.

Eigentlich hätte auf meinem letzten Flug überhaupt nichts passieren dürfen. Man hatte die Besatzung sorgfältig ausgewählt: lauter stabile, ausgeglichene Charaktere, die nichts erschüttern konnte, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und im Himmel waren wir ja gewissermaßen, nicht nur über der Atmosphäre, sondern noch ein gutes Stück jenseits der Planeten, zwischen denen ich seinerzeit mit dir geflogen bin. Wir befanden uns diesmal weit hinter der Plutobahn, zwei Lichttage von Sonne und Erde entfernt, und du weißt ja selbst, wie das mit dem »Abenteuer Raumfahrt« ist: Je tiefer man in den Raum vordringt, desto eintöniger wird’s.

Was wir dort draußen machten, nannte sich zwar Forschungsexpedition, aber die Erforschung der interstellaren Leere ist alles andere als abwechslungsreich; denn das heißt, jahrelang Meßwerte über die Dichte und Beschaffenheit des Vakuums zu sammeln, über die Konzentration der Teilchen, ihre Energieverteilung und so weiter. Jemand anders hätte an unserer Stelle womöglich durchgedreht, und manchmal frag ich mich … Aber ich will mich an die Fakten halten.

Ich bin immer als Bordingenieur geflogen, auch damals. Weil die Besatzung aber nur aus vier Mann bestand, war ich gleichzeitig Funker. Zwei Lichttage von der Erde entfernt – das hieß, die Antwort auf eine Frage an die Erde traf erst nach sechsundneunzig Stunden ein, und wenn man Glück hatte, gingen von der Sendung nur zehn Prozent unterwegs verloren. Sonneneruptionen konnten aber auch mehr als die Hälfte bis zur Unkenntlichkeit verstümmeln, denn wo immer sich der Heimatplanet auf seiner Bahn befand, von unserem Raumschiff aus sahen wir ihn stets in der Nähe der Sonne. Und da unser Empfänger kein kilometerlanges Radioteleskop war, mußte die Erde mit hohem Energieaufwand senden, damit überhaupt etwas ankam. Unsere Signale dagegen konnte man zu Hause leicht empfangen, obwohl sie viel schwächer waren; nur einmal jährlich, wenn die Sonne zwischen uns stand, gab es Schwierigkeiten.

Die erste längere Funkpause aus diesem Grunde hatten wir ein Dreivierteljahr nach der Ankunft im Operationsgebiet. Ich langweilte mich entsetzlich, und noch ehe die Bedingungen wieder ganz normal waren, versuchte ich, den Funkkontakt herzustellen. Ich setzte also probeweise eine Sendung mit den üblichen Meßwerten unseres Basisprogramms ab – Angaben über die physikalische Beschaffenheit des interstellaren Vakuums, über die darin umherschwirrenden Teilchen, die Felder und Wellen. Dann wartete ich gespannt auf die Reaktion von der Erde, doch noch ehe die vier Tage vergangen waren, ging unsere Richtantenne in die Brüche, und zur Reparatur brauchte ich ein paar Wochen. Da hatte ich wenigstens zu tun.

Als die Apparatur wieder funktionierte, fragte das Flugleitzentrum an, wo denn die Meßdaten blieben. Ich folgerte also, meine Versuchssendung wäre nicht auf der Erde angekommen, und funkte sie noch einmal; danach hatten wir dann ein knappes Jahr lang normale Verbindung – in regelmäßigen Abständen für die dienstlichen Sendungen und dazwischen ab und zu ein paar Minuten für private Gespräche, nicht allzuoft freilich, denn bei der Entfernung war der Aufwand doch schon erheblich.

An dem Tag, von dem ich nun berichten will, befanden wir uns zum zweiten Mal in solch einer Phase erzwungener Funkstille; sie ging ihrem Ende entgegen, ich hatte wochenlang nichts Sinnvolles zu tun gehabt und litt unter der Untätigkeit. Ich lag in meiner Koje, als das Signal für die Dienstbereitschaft aufleuchtete. So schnell war ich lange nicht mehr durch den Alarmschacht geschlittert. Es vergingen keine fünfzehn Sekunden, und ich saß auf dem Drehhocker in meiner Funkbude. Kompromißlos ließ ich das Notsignal durch das Raumschiff heulen. Da mußten einfach alle dabeisein!

»Ist etwas nicht in Ordnung, Joe?« fragte Mellich, unser Kommandant, durch die Bordsprechanlage.

»Die Erde ruft uns«, sagte ich ihm.

Ich hatte alle vorhandenen Bildschirme und Lautsprecher parallel geschaltet. Niemand sollte etwas verpassen.

Auf dem Bildschirm baute sich das Bild des Cheffunkers der Erdstation auf. Er lächelte und schien auch zu sprechen. Aber wir hörten nichts. Der Ton blieb aus.

Der Cheffunker ging aus dem Bild, und von der Seite wurde vor die Kamera ein kleines schrumpliges Etwas geschoben, das einen weitgeöffneten roten Mund hatte. In diesem Moment erschütterte ein Schrei das Raumschiff. Der Ton war da, und ich hatte natürlich die Anlage total übersteuert.

Hinter dem schreienden Baby tauchte jetzt eine Frau auf. Im ersten Moment erkannte ich sie nicht.

»Mein Lieber«, sagte meine Frau, und sie meinte wirklich mich, »du siehst und hörst hier unseren Murkel. Ich hatte mich ja so gefreut, daß du dich doch überwunden und dein Genmuster geschickt hast. Und erst wolltest du immer nicht. Aber unser Murkel ist ganz gesund, und er ist dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Nun habe ich dich en miniature hier …«

Ich hörte nicht mehr hin, sah nur noch das schreiende Bündel und versuchte fieberhaft, die Situation zu erfassen. Nach unserem Start war von der Erde die Nachricht gekommen, das Analyse- und Syntheseverfahren für eine Samenzelle sei endlich genügend getestet und nun freigegeben worden. Es war wohl vornehmlich dazu gedacht, bei der Rücksynthese gewisse Erbschäden zu eliminieren. Aber Kasparek, unser Biologe und Bordarzt, hatte sich mit dem Physiker Balthasar gleich an den Bau einer Analyseapparatur für die Gencodierung gemacht – nur zum Zeitvertreib, wie sich bald herausstellte, denn niemand benutzte das fertige Gerät. Bis eines schönen Tages der Kommandant zu mir in die Funkbude gekommen war – mit der Bitte, seiner Frau auf der Erde seinen genetischen Code durchzugeben. Er hatte sich ausgerechnet, daß sein Kind schon zwei Jahre alt sein würde, wenn er zur Erde zurückkehrte; mit kleineren Kindern, sagte er, wüßte er sowieso nichts anzufangen.

Ich hatte nie einen anderen Gencode zur Erde gefunkt, das stand fest.

Gedankenlos starrte ich den Bildschirm an, ohne wahrzunehmen, was meine Frau sagte. »Sendezeit zu Ende, mein Lieber«, verstand ich schließlich. Noch einmal hob sie das Baby hoch, dann flackerte der Bildschirm auf und wurde dunkel.

Hätte ich doch nie Alarm gegeben!

Da ging die Tür meiner Funkbude auf, und die drei anderen standen davor. Schadenfrohe Gesichter, muß ich gestehen, bemerkte ich nicht.

»Was willst du jetzt tun?« fragte Mellich.

Ich schaltete wortlos auf Senden. Die ganze Mannschaft sah und hörte mit. Ich rang mir ein freundliches Lächeln ab und begann zu sprechen.

»Liebste Ria! Ich kann es kaum glauben, und ich freue mich ganz toll, daß ihr beide gesund und munter seid. Murkel sieht mir wirklich ähnlich, das sagen hier alle. Er wird einmal ein tapferer Raumfahrer werden. – Ich liebe dich!«

Ich schaltete ab. »Zufrieden?« fragte ich die Männer an der Tür.

Sie wußten nicht, wo sie hinsehen sollten.

»Trinken wir trotzdem einen?« fragte unser Kommandant.

»Wenn du es erlaubst …«, meinte ich und schaute ihm in die Augen, die blau waren wie die meines Murkel.

Er nickte. Ich hatte schön prima Kumpel.

Und da erst fiel es mir ein. Sein Genmuster hatte ich ja vor einem halben Jahr abgesetzt, das Signal mit dem Gencode für meine Frau mußte jedoch mindestens elf Monate alt sein, die Zeit für die technischen Vorbereitungen auf der Erde eingerechnet. Damals aber war die Sendeanlage defekt gewesen, und vorher …

Ich murmelte, ich würde gleich kommen, und machte ihnen die Tür vor der Nase zu. Dann sah ich die Funkprotokolle durch. Sie bestätigten, was ich ohnehin schon begriffen hatte. Der Defekt in der Apparatur war unmittelbar nach der alljährlichen Funkstille eingetreten, und in dem ganzen fraglichen Zeitraum hatte ich eine einzige Sendung durchgegeben: die Meßdaten des Basisprogramms, eben jene Zustandsgrößen der uns umgebenden Leere, von denen ich geglaubt hatte, sie seien auf dem Wege zur Erde verlorengegangen.

Ich setzte mich ans Funkgerät. Schon wollte ich die Erde rufen und mir Gewißheit verschaffen. Aber welche Erklärung wäre mir wohl lieber gewesen? Eine, die mir Hörner einbrachte, oder jene andere? Froh hätte mich keine gemacht, also ließ ich es sein.

Doch ich sah mir jetzt die Aufzeichnung dessen an, was ich einige Minuten zuvor nur halb wahrgenommen hatte. Sogar Vatergefühle begann ich zu empfinden. Jedenfalls war das Baby, soweit die Bildqualität das erkennen ließ, ein nettes, gesundes kleines Menschenkind. Familienähnlichkeit kann man sich in diesem Alter ohnehin nur einreden.

Daß mein Junge seine Existenz der Gensynthesetechnik verdankt, haben wir ihm natürlich inzwischen gesagt – er war ja einer der ersten derartigen Fälle, und da die Technik immer noch sehr selten angewandt wird, haben ihn die Mediziner wieder und wieder untersucht. Er ist physisch normal und geradezu unwahrscheinlich gesund, dazu überdurchschnittlich begabt. Was er nicht weiß, ist, daß mein Genmuster mit ihm jedenfalls nichts zu tun haben kann, und du, Hans, wirst ihm das natürlich auch nicht sagen. Gut.

Er hatte das Zeug zum Raumfahrer, das wollte er denn auch werden, und ich konnte mich nie überwinden, es ihm auszureden. Vielleicht hätte ich es sowieso nicht geschafft, ihn davon abzubringen, vielleicht muß er jetzt zusammen mit dir hinaus in den Raum fliegen, aus dem er – so oder so – auf unsere Erde gekommen ist; vielleicht ist das für ihn eine Rückkehr zu seinem Vater.

[1] Simon Peter sind Frank Petermann und Erik Simon.

Der Graue

Als er die Formel gesprochen und den Namen genannt hatte, ohne daß etwas geschah, schrie er, um all seine Hoffnung betrogen, verzweifelt auf, und wie eine Woge durchdringenden Feuers schlug über ihm die sinnlose Angst zusammen, er käme nie aus diesem unterirdischen Kerker frei, es sei denn als Toter. War er dafür mit beispielloser List und Gewandtheit unter dem Schutze der Nacht durch all die verschlossenen Türen ins Haus des Magiers eingedrungen und hatte es angezündet? Sollte er denn vergebens den grauhaarigen, ewig lächelnden alten Narren, als der aufgeschreckt sein Wertvollstes aus dem unergründlichen Versteck holte, erschlagen haben und mit dem geraubten Schatz, mit dem Buch in der Hand in den tiefen Keller des Hauses geflohen sein, um dort, während über ihm die Flammen tobten, auf Nachbarhäuser übergriffen und ihn vor jeder Störung schützten, beim Schein einer einzigen Kerze die Worte der Macht zu entziffern?

Sein Blick wanderte von dem aufgeschlagenen Pergamentband über die aschfarbenen Wände zu der Eisentür in der Decke des Gewölbes, die er im Herabspringen hinter sich zugeworfen hatte, um vor dem Feuer sicher zu sein, und einen Augenblick lang überlegte er, ob er sie wohl ohne Hilfe wieder öffnen könnte. Da gewahrte er am Rande seines Blickfelds eine Veränderung, und als er den Kopf wandte, sah er eine graue Gestalt – nicht in dem magischen Kreis, den er in den Lehmboden des Kellers geritzt hatte, sondern unmittelbar vor dem Gemäuer. Er zuckte zusammen, doch es war nur ein winziges Erschrecken vor dem Ersehnten und doch Unerwarteten; Furcht verspürte er nicht.

»Wer bist du?« fragte er die Erscheinung, die einem vom Alter schon ein wenig gebeugten Mann in langem, mantelähnlichem Gewande glich, deren Züge er jedoch nicht zu erkennen vermochte, denn sobald er eine Stelle genauer betrachtete, verschwamm sie, wurde unscharf, und es schien ihm sogar, als würde das Muster der Steinquader hinter ihr sichtbar.

»Wer bist du?« fragte er abermals und erhielt zur Antwort: »Der, den du gerufen hast. Ich habe viele Namen und einen; den einen hast du genannt; gekommen bin ich als der, den du siehst: der Graue.«

»Du wirst mein Diener sein«, stellte er fest und ließ sich in den eichenen Lehnstuhl am Tisch zurücksinken; als er aber nichts als Schweigen erntete, wiederholte er: »Du wirst mir dienen, denn ich weiß die Worte und kenne deinen Namen!«

»Damit konntest du mich rufen, und siehe, ich bin dem Ruf gefolgt«, entgegnete der Graue. »Doch was hast du für mich getan, das ich dir vergelten müßte?«

»Willst du etwa mit mir handeln, einen Pakt schließen?« fuhr er die Gestalt an und versuchte erneut vergeblich, ihre Züge scharf ins Auge zu fassen. »Ich paktiere nicht mit den Mächten der Finsternis, denn du mußt mir auch so gehorchen: Ich weiß den Spruch, der dich und deinesgleichen zwingt.«

»Du weißt ihn nicht, denn ich bin kein Teil der Finsternis.«

»So bist du von Gott?« sprach er überrascht und voller Unglauben.

»Nein. Ich bin der Graue, bin mit jedem und gehöre keinem. Was hast du getan, daß ich dir darum diene?«

»All meine Geschicklichkeit habe ich aufgebracht«, antwortete er laut und legte die linke Hand auf das Pergament, »all meine List und all meinen Mut, um dieses Buch zu erlangen, und nun gehört es mir und gibt mir Macht über dich.« Und als der Graue schwieg, fuhr er fort: »Ich habe dafür Türen aufgebrochen, ein Haus angezündet und einen Mann erschlagen; du wirst mir meinen Lohn nicht vorenthalten!«

»So hast du drei Taten vollbracht, und drei Wünsche müssen dir erfüllt werden«, erwiderte die Erscheinung, und für einen Augenblick schien es, als wollte sie klare Umrisse annehmen, doch als er sie schon zu erkennen glaubte, verlor sie wieder an Deutlichkeit. »Drei Wünsche hast du frei, drei Gaben sollst du fürs ganze Leben erhalten, nicht eine mehr, denn dann mußt du mich entlassen. So überlege gut und sprich.«

»Als erstes«, bestimmte er, »verlange ich die Gabe, jederzeit, selbst in der tiefsten Dunkelheit, so klar und deutlich zu sehen wie am hellichten Tage.«

»Der Wunsch eines Diebes, der nachts auf Beute ausgeht«, sagte der Graue gleichmütig. »Er wird sich erfüllen.«

»Ich bin ein Dieb«, entgegnete er selbstbewußt, »und nicht irgendeiner: Wie hätte ich sonst den größten der Magier überwinden können? Der Meister aller Diebe bin ich, und jetzt auch aller Magier. Und dein Meister, vergiß das nicht!«

»Nenn deinen zweiten Wunsch.«

»Gut.« Er zögerte nicht lange; sein Blick fiel auf das Gewölbe über ihm, und er forderte: »Ich will jederzeit durch alle Türen, Wände und Mauern gehen können, ganz gleich, ob sie von Stein, Ziegeln, Eisen, Holz, Erde oder woraus sonst immer sein mögen, ebensogut wie auf einer glatten, leeren Straße.«

»Der Wunsch eines Einbrechers«, erklang die Stimme des Grauen, »eines Gefangenen oder eines, der Gefangenschaft zu fürchten hat; ein kleinlicher Wunsch wie der erste. Durch Wände zu gehen wie auf freiem, ebenem Wege: du wirst es können, Meisterdieb. Ein Wunsch steht dir noch offen. Wünsche.«

Diesmal überlegte er länger. Er sah, daß die Kerze fast heruntergebrannt war, nahm eine zweite, entzündete sie, ließ etwas Wachs auf die unebene hölzerne Tischplatte tropfen und stellte die neue Kerze neben das Buch. Die alte löschte er, damit der Tisch nicht Feuer finge. Dann saß er eine Weile da, den Kopf auf die Rechte gestützt, während die Linke mit gespreizten Fingern besitzergreifend auf dem Buche lag; er blickte auf die Gestalt an der Wand, ohne sie wirklich anzusehen, und solange er das nicht versuchte, erschienen ihm die Züge des Grauen sonderbar vertraut.

Schließlich sagte er: »Drittens also fordere ich zu leben, solange ich will, und keinen Tag dabei zu altern.«

Die graue Erscheinung bewegte sich wie von einem Luftzug und sprach: »Dein dritter Wunsch ist groß und deiner wie meiner würdig. So wünscht ein Mensch, dem der Tod nicht fremd ist. Dein Wille wird geschehen; nun aber entlasse mich.«

»Warte«, befahl ihr der Mann, »ich habe noch andere Wünsche. Vielleicht können wir handelseinig werden. Was muß ich tun, um mehr von dir zu bekommen?«

»Nichts. Du hast schon alles getan. Drei Taten, drei Wünsche, drei Gaben, nicht mehr. Ich bin der Graue, du kannst mit mir nicht feilschen. Das steht nicht in dem Buch, und doch solltest du es wissen: Es gibt keinen Handel mit dem Grauen. Nun sprich das lösende Wort, das mir die Rückkehr in mein Reich erlaubt, und deine Wünsche werden sich erfüllen.«

Er nannte das Wort und sah, wie die Gestalt des Grauen zerrann, transparent wurde und durch die Wand des Gewölbes ins Nichts sickerte, das müde Lächeln des Magiers klar und deutlich auf ihrem Gesicht. Da packte ihn wieder jenes grenzenlose Entsetzen, wieder schrie er in höchster Verzweiflung auf und erwachte von seinem eigenen Schrei, am ganzen Körper schweißnaß und zitternd.

Er war wohl am Tisch eingeschlafen, sein Kopf lag seitlich auf der grob gefügten Holzplatte, und unter seiner Linken fühlte er das aufgeschlagene Buch.

Er tastete nach dem Feuerstahl, um das Licht wieder anzuzünden, traf aber mit der Hand auf die Kerze selbst und verbrannte sich an ihr die Finger, daß er unwillkürlich zurückzuckte und sie umkippte. Als er abermals nach ihr griff, fühlte er, daß das Buch Feuer gefangen hatte, und als hielte ihn noch immer der Alptraum in seinem Bann, versengte er sich beide Handflächen bei dem Versuch, den Brand zu ersticken, spürte den Geruch verbrannten Pergaments und die Hitze der Flammen, die er nicht sah, denn rings um ihn war Finsternis. Er sprang in Panik hoch und stürzte schwer vom Stuhl auf den von Tausenden von Schritten festgetretenen und ständig feuchten Erdboden. Hilflos blieb er liegen. Er konnte sich nicht mehr erheben, die Beine gehorchten ihm nicht. Da schrie er in jäher, restloser Erkenntnis seiner Lage ein drittes Mal, ein scharfer Schmerz durchdrang ihn, und auch der dritte Wunsch ward ihm erfüllt.

Some Ghosts, and a Spectre

The library burned to the ground in the evening yesterday,

A crowd of people gathered ’round and would not go away;

And when the firemen came at last, it was already night,

But still the crowd was standing there, enchanted by the sight.

So while the firemen tried to save a dog entrapped upstairs—

The only living soul that still remained imprisoned there—

And all the viewers were absorbed by what they came to see,

Out of the flames a man appeared, unseen by all but me.

He rode full armed upon a horse as tall and thin as he

And seemed to fight a thing whose shape not even I could see.

Instead I saw the common sense he’d lost one day; alas,

His common sense was following too slowly on his ass.

While both of them rode slowly by and vanished in the night,

Another person split in two came faintly into sight.

He also was invisible to anyone but me,

And from his face I realised he’d chosen not to be.

The next looked old, his hair was white, his clothes were all bare thread,

A king was he, and yet he wore no crown upon his head.

He whispered, Call me any name, but pray don’t call me Lear;

You really can’t be such a fool to think I like it here.

The doctor came, quite young again, but very old inside,

And Margret, too, again so dull as if she’d never died.

He’s pardoned them, Mephisto said, preserved they are in bliss;

Some day I think He’ll pardon me—you’re never safe from this.

Not one of those apparitions who in silence walked on by

Was noticed by the watching crowd, except a single guy

Of whom the people seemed to catch a glimpse just now and then;

That’s why I think he must have been The Invisible Man.

I watched a man from out of the crowd along the fire go,

And thought he’d saved the book he’d hid; alas, it wasn’t so.

He threw the book into the flames, and as they ate it fast,

The virgin Joan appeared to me—he’d burned her, too, at last.

But while she burned, she spoke to me, Again, it’s getting hot.

The rest of us is sometimes burned, and sometimes maybe not,

It’s only me they always burn—she even seemed amused—

As virgin, woman, witch or maid; I’m always getting used.

As Joan, a sigh upon her face, went back into the flames,

A pair of twins walked out and said they didn’t know their names.

Said I, You must be War and Peace, but as to who is who,

You’d better ask some other guy, since I’m a spectre, too.

I was still there when morning broke; the crowd had gone, long done.

Amidst the walls the ashes lay beneath the rising sun.

As useless there as them I knew I soon should have to go,

And when the thought had crossed my mind, the wind began to blow.

E

Bekanntlich ist es unmöglich, ein Perpetuum mobile zu bauen, weil nämlich die Energie eine Erhaltungsgröße ist. Das betrifft natürlich nur das sogenannte Perpetuum mobile erster Art; außerdem gibt es noch Perpetua mobilia zweiter und dritter Art und vielleicht noch mehr, oder besser, es gibt sie nicht, weil sie zwar nicht gegen den Energiesatz verstoßen, dafür aber gegen andere Sätze, an denen kein rechtgläubiger Physiker zweifeln darf. In dieser Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen will, geht es aber um ein PM I, also um ein Perpetuum mobile erster Art. – Herr Ober … Herr Ober … ach bitte, Herr Ober, bringen Sie uns doch noch zwei doppelte Wodka!

Ja, also das PM I. – Es interessiert Sie doch, oder? Gut, dann erzähle ich es Ihnen. Sehen Sie, wenn ich hier so sitze, in diesem Lokal …, und mich mit Ihnen unterhalte, sehe ich da wie ein potentieller Einstein aus? Nein, nein, ich sehe nicht so aus. Dabei hat der Einstein seinerzeit auch als Gutachter auf einem Patentamt gearbeitet, genau wie ich. Ich sage Ihnen, da macht man was mit! Man sollte denken, die Leute hätten es aufgegeben. Haben sie aber nicht. Perpehs zu entwerfen, meine ich. Es vergeht kein Monat, in dem nicht irgend so ein Entwurf für ein Perpetuum mobile bei uns eintrifft. Und wir dürfen uns dann hinsetzen und den Leuten Briefe schreiben und ihnen klarmachen, daß das Ding nicht funktionieren kann und warum nicht und daß sie sich ein anderes Gebiet aussuchen sollen, wenn sie die Menschheit beglücken wollen. – Schrecklich heiß hier, nicht wahr? Wo bloß unser Klarer bleibt?

Manche sind ganz hartnäckig und kommen selber zum Patentamt. Die wenigsten bringen ein Modell von ihrem Perpeh mit, und bei denen, die eins mitbringen, funktioniert es nicht, weil noch irgendwelche unbedeutenden Verfeinerungen vorgenommen werden müßten. Sagen die Herren Erfinder.

Ach, da ist er ja endlich! Na, dann prost! Sie werden’s brauchen können.

Ach so, das Perpeh. Kreuzt doch da vergangenen Dienstag so eine Type bei uns auf. Wenn er mittwochs gekommen wäre, hätte er meinen Kollegen Eddi angetroffen, aber nein, ausgerechnet dienstags. Schon wie er reinkommt, ahne ich nichts Gutes; wissen Sie, so ein langer, dürrer Kerl mit ’nem Wintermantel, von unbestimmbarem Alter, den Kerl meine ich, und überhaupt sah er schon von weitem so aus wie ’n verkanntes Genie. Dafür hat man mit der Zeit einen Blick.

Kaum ist er drin, sagt er – nicht etwa guten Tag –, der Mann sagt: »Ich hab da was erfunden …, ein Perpetuum mobile. Hier ist doch das Patentamt? Also dann möchte ich ein Patent für ein Perpetuum mobile erster Art«, sagt er.

»Nicht vielleicht eins anderthalbter Art?« frage ich ihn, er geht aber gar nicht darauf ein. »Haben Sie’s gleich mitgebracht?« erkundige ich mich. »Oder haben Sie keinen Tieflader bekommen?«

Er schaut mich ganz erstaunt an. »Wieso Tieflader?« fragt er. »Natürlich habe ich es mitgebracht.« Und da langt er in die Manteltasche und holt einen kleinen grauen Kasten raus. Er stellt das Ding auf den Tisch und sagt: »Ich habe jetzt aber keine Zeit. Ich muß gleich wieder los. Am besten, ich lasse Ihnen die Maschine da, Sie können sie ja inzwischen überprüfen. Bei Gelegenheit komme ich wieder, und dann bringe ich auch die Unterlagen mit.« Und weg ist er. Das heißt, noch nicht ganz, denn an der Tür dreht er sich um und sagt: »Ach so, ich habe die Maschine aus einem unzerstörbaren Material gebaut, das können Sie gleich mit patentieren. Sozusagen zum ewigen Motor den ewigen Werkstoff.« Und dann schlägt der Kerl die Tür zu und ist wirklich verschwunden.

Und ich sitze da und starre auf den komischen Kasten. Grau ist das Ding, etwa zwölf mal acht mal drei Zentimeter groß, quaderförmig.