8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

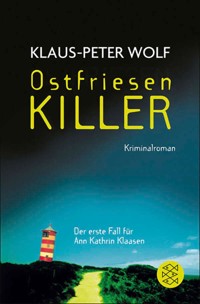

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Sie haben gerade "Ostfriesenschwur" von Klaus-Peter Wolf zu Ende gelesen? Und warten sehnsüchtig auf den nächsten Band "Ostfriesentod"? Dann kommen hier 13 Krimi-Erzählungen vom Meister des Ostfriesenkrimis für die Zeit dazwischen! 13 neue Krimi-Erzählungen, die in Ostfriesland spielen, lassen auch diesen Sommer wie im Flug vergehen. Ob Ann Kathrin Klaasen in einem merkwürdigen Fall von Selbstmord ermittelt oder Rupert mal wieder einen Fall alleine gelöst haben will – die Erzählungen aus der Feder von Ostfrieslands Millionen-Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf sind wunderbare Lektüre für kurzweilige Stunden am Strand.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 460

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Klaus-Peter Wolf

Mord am Deich

13 Kurz-Krimis

Über dieses Buch

Wird Ihnen die Zeit bis zum nächsten Ostfriesenkrimi mit Ann Kathrin Klaasen zu lange? Dann lesen Sie hier 13 neue Krimi-Erzählungen aus der Feder von Spiegel-Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf. Ob Ann Kathrin in einem merkwürdigen Fall von Selbstmord ermittelt oder Rupert mal wieder einen Fall alleine gelöst haben will, diese Erzählungen sind die ideale Lektüre für den Sommer. Und wenn Sie mehr über das Künstlerpaar Klaus-Peter Wolf und seine Frau Bettina Göschl erfahren wollen, dann lesen Sie das große Interview am Ende des Buches, das der Journalist Holger Bloem, Chefredakteur des ›Ostfriesland-Magazins‹, mit beiden führte.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Inhalt

[Motto]

MORD AM DEICH oder KLARER FALL

DAS OSTFRIESISCHE RITUAL

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

DIE CHANCE

DER DÄMON

DAS GESTÄNDNIS

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

MÖRDERISCHES KLASSENTREFFEN

DIE SEELE DER DINGE

DER WERWOLF

OSTFRIESENFETE – RUPERT UND DIE LOSERPARTY

DER WUNSCH

METALLIC

TOM

DER WÄCHTER DES TORES

»SCHREIBEN IST FÜR MICH WIE ATMEN – ICH LIEBE ES!«

Okay, ich bin vielleicht ein Arsch, aber die Leute mögen mich, weil ich hinter Typen her bin, die noch viel übler sind als ich!

Hauptkommissar Rupert, Kripo Aurich-Wittmund

Hauptsache, der Deich hält!

Ostfriesisches Sprichwort

MORD AM DEICHoderKLARER FALL

Rupert war zufrieden mit sich. Er hatte den Fall problemlos gelöst und sogar noch die Witwe getröstet. Er wischte sich den Lippenstift vom Kinn, griff sich in den Schritt und biss dann in sein Mettbrötchen.

Ann Kathrin Klaasen blätterte in der Akte. Seiner Meinung nach reine Zeitverschwendung.

Er grinste. Sie sollte, statt Akten zu wälzen, lieber öfter ins Fitnessstudio gehen, fand er. Ein paar Trainingsrunden auf dem Stepper könnten ihr guttun. Ihr Hintern geriet aus der Form, wurde langsam, aber sicher birnenförmig.

Weller stand an die Wand gelehnt und sah den beiden zu wie beim Pingpong. Er sprach kein Wort, stand nur da, lauschte und amüsierte sich.

»Warum guckst du so miesgelaunt? Läuft es nicht mehr zwischen dir und Weller?«

Ohne ihn eines Blickes zu würdigen, antwortete Ann Kathrin: »Meine Ehe macht mir keine Sorgen …«

»Und warum machst du dann so einen unbefriedigten Eindruck?«

Weller hatte Lust, ihm eine reinzuhauen, blieb aber ganz ruhig stehen.

Sie knallte die Akte zu.

Ein Zwiebelring segelte von Ruperts Mettbrötchen auf seine Computertastatur.

»Diese Akte hier stimmt mich nachdenklich.«

Rupert lächelte süffisant: »Warum? Der Fall ist gelöst.«

»Selbstmord?«

»Ja, ganz eindeutig. Er war allein im Haus. Keine Einbruchsspuren. Er lag im Wohnzimmer, die Waffe neben sich. Es war eine SIG Sauer, eine wunderbare Pistole. Schweizer Fabrikat. Neun Millimeter Parabellum. Stangenmagazin. Selbstlader. Wenn du mich fragst, da kannst du unsere Dienstwaffen dagegen vergessen. Heckler & Koch, herrje!«

Rupert fasste sich an den Kopf, als könne nur ein Idiot eine Heckler & Koch benutzen. Dann fischte er den Zwiebelring von der Tastatur und verspeiste ihn.

»Und du bist ganz sicher, dass es ein Selbstmord war?«, fragte Ann Kathrin Klaasen.

Rupert nickte, schob sich den Brötchenrest in den Mund und sprach kauend weiter: »Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Es geht nichts über den ersten Eindruck am Tatort, da kann man alle Akten vergessen.« Er lutschte seine Fingerkuppen ab. »Ihr hättet das sehen sollen, wie er dalag, in seinem Blut. Der Abschiedsbrief auf dem Schreibtisch. Handgeschrieben!«

Ann Kathrin stöhnte: »Rupert, wie darf ich mir das vorstellen? Er hat einen Abschiedsbrief geschrieben …« Sie suchte die Kopie in der Akte. »Ich bereue alles, was ich getan habe … Blablabla. Dann hat er sich mit seiner Pistole zweimal in den Kopf geschossen …«

»Zweimal? Wieso zweimal?«

Weller klatschte sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Au Mann!«

Ann Kathrin klopfte sauer auf die Akte. »Steht alles hier drin, Rupert. Er hatte zwei Kugeln im Kopf. Zwei Einschusslöcher …«

Rupert setzte sich anders hin und wischte sich die Fingerkuppen an den Hosenbeinen ab. »Er lag so blöd, da konnte ich das nicht sehen.«

»Deshalb gibt es eine Obduktion. Und deshalb lesen wir diese Berichte – auch wenn sie manchmal schwer verständlich sind.«

Sie deutete mit dem Finger auf ihre Unterlippe, um Rupert darauf aufmerksam zu machen, dass er dort Mettkrümel kleben hatte.

»Dann ist das eben dumm gelaufen. Die erste Kugel saß nicht so richtig, und da hat er dann vorsichtshalber …«

Sie sah ihn nur an und ließ ihn noch eine Weile zappeln, bevor sie fortfuhr: »Und wenn ich deiner Theorie folge, dann hat er anschließend die Waffe abgewischt, alle Fingerabdrücke beseitigt und ist dann nach getaner Arbeit zusammengebrochen.«

Rupert sah seine ausweglose Lage ein. Er stieß sich vom Schreibtisch ab. Sein frisch geölter, ergonomischer Drehstuhl rollte ihn bis zur Kaffeemaschine. Er hob die Arme hoch über den Kopf. »Du hast leicht lachen. Du warst mit Weller auf den Kapverden!«

»Wir waren auf Fuerteventura, das gehört zu den Kanaren, nicht zu den Kapverden.«

»Ja, sag ich doch. Jedenfalls hatte ich das alles ganz alleine an den Hacken, und dann wurde auch noch meine Schwiegermutter siebzig … das war ein Tanz!«

Ann Kathrin sprach betont verständnisvoll, mit diesem Kindergärtnerinnenton, den er so hasste: »Na klar, und da hattest du natürlich keine Zeit, diese langweilige Akte zu lesen.«

»Herrgott, ich sag es doch, die Lage war eindeutig!«

»Jedenfalls müssen wir jetzt noch mal ran.«

Er goss sich nachdenklich Kaffee ein. »Die Ehefrau«, sagte er plötzlich, »war es jedenfalls nicht!«

Ann Kathrin klatschte die Hände zusammen. »Du hast mit ihr geschlafen!«

»Nein! Wie kommst du denn darauf?«

Sie zählte es an den Fingern auf: »Du weißt wie aus der Pistole geschossen, dass sie es nicht war. Du hattest keine Zeit, dich um den Tatort zu kümmern. Der Geburtstag deiner Schwiegermutter …«, sie deutete auf den Kalender an der Wand, »ist zwei Wochen her. Du hast Lippenstift am Hals und im Gesicht. Und du riechst nach einem Parfüm, davon würde deine Frau höchstens Ausschlag bekommen.«

Rupert hob die Hände und gab sich geschlagen. »Auch ’n Kaffee?«, fragte er.

Wieder benutzte Ann Kathrin ihre Finger für die Aufzählung: »Ich kaufe die Filtertüten. Ich kaufe den Kaffee. Ich mache die Maschine sauber. Ich habe den Kaffee aufgesetzt. Was denkst du? Will ich auch einen?«

Erleichtert sah er, dass noch genug in der Kanne war, und sagte: »Also, ich folgere jetzt mal haarscharf … du liebäugelst durchaus mit dem Gedanken.«

Er goss ihr ein, ohne etwas zu verschütten, ignorierte aber Wellers Wunsch nach einer Tasse.

»Ich kann sie ja zur Sache befragen«, bot er kleinlaut an.

Ann Kathrin konnte ihm ansehen, wie unwohl er sich bei diesem Gedanken fühlte. »Nein«, sagte sie, »das mache ich mit Weller. Du bist zu befangen.«

Sie schob ihm die Akte rüber. »Dir empfehle ich in der Zeit gründliches Aktenstudium.«

Weller löste sich von der Wand wie ein Besenstiel, der umfällt. »Vamos«, sagte er, um zu zeigen, wie rasch er auf den Kanaren Spanisch gelernt hatte.

Im Auto wurde Weller von einem Lachkrampf geschüttelt. »Zwei Kugeln im Kopf! Ich glaub es nicht! Wie kann einer nur so blöd sein?«

»Er denkt mit dem Schwanz, das ist das ganze Problem«, sagte Ann Kathrin.

Marion Jansen hielt sich aus verständlichen Gründen nicht in ihrem Haus in Marienhafe auf, sondern bei ihrer Schwester in der ältesten ostfriesischen Stadt, Norden, genauer gesagt, in Norddeich in der Tunnelstraße. Sie hatte eine Dachgeschosswohnung mit Blick auf den Deich, auf Studentenniveau eingerichtet. Vor dem Haus standen zwei windschiefe Birnbäume.

Frau Jansen war Mitte vierzig und von dieser betörenden Schönheit, die sich ihrer selbst nicht bewusst ist und deshalb ihr Gegenüber umso mehr verwirrt.

Die Jahre waren nicht spurlos an ihr vorübergegangen, die Falten gaben ihrem Gesicht die Ahnung von gelebtem Leben, die jede wahre Schönheit braucht, um nicht kindlich oder künstlich zu wirken.

An ihrer rechten Wange war eine alte, gut verheilte Narbe zu sehen, die sie mit Puder fast vollständig versteckt hatte und Ann Kathrin an den Schmiss erinnerte, den ihr Lateinlehrer stolz trug, als Zeichen, dass er einer studentischen schlagenden Verbindung angehörte.

In Wellers Augen sah Ann Kathrin, dass Männer dieser Frau verfallen konnten. Ihre unwiderstehliche Ausstrahlung minderte für Ann Kathrin aber keineswegs Ruperts Versagen. Stattdessen wurde Ann Kathrin dadurch ein bisschen gegen sie aufgebracht.

In Ann Kathrin stieg eine Phantasie auf: Diese Frau hatte ihre Wirkung auf Männer voll ausgespielt und sich Joachim Jansen geangelt, den Selfmademan, Besitzer von zahlreichen Ferienwohnungen in Norden, Norddeich, auf Norderney und Wangerooge. Sie hatte versucht, einen Selbstmord vorzutäuschen. Die Sache war aus dem Ruder gelaufen, und um Schadensbegrenzung zu betreiben, hatte sie den ermittelnden Kommissar verführt. Fast wäre ihr Plan aufgegangen. Fast …

Marion Jansen nahm energetisch so viel Raum ein, dass ihre Schwester Daggi Wendt fast verschwand. Die Schwester war gut zehn Jahre jünger und bot Tee und Sanddornkekse an. Weller und Ann Kathrin wollten nur Wasser. Daggi Wendt füllte zwei Gläser aus dem Wasserhahn.

Weller nahm auf dem Sofa unter der Schräge Platz. Ann Kathrin betrachtete eine Yuccapalme, die kurz davor war, zu verdursten. Ähnlich ging es den kleinen Kakteen auf dem Fensterbrett. Die Orchidee existierte nur noch als blütenloser Stiel.

»Ein bisschen Wasser würde den Pflanzen guttun«, sagte Ann Kathrin, die nur mit Mühe den Impuls unterdrücken konnte, die Kakteen und die Yuccapalme mit ihrem Wasserglas zu gießen.

»Haben Sie die Leiche schon für die Beerdigung freigegeben?«, fragte Daggi Wendt.

Weller trank von dem Wasser. Es schmeckte abgestanden.

»Nein«, sagte Ann Kathrin. »Es gibt da noch ein paar Unstimmigkeiten.« Sie sprach Frau Jansen direkt an. »Ihr Mann wurde ermordet.«

Die Stimmung im Raum, die Ann Kathrin von Anfang an als feindselig empfunden hatte, wurde eisig.

»Und jetzt wollen Sie wissen, wo ich zur Tatzeit war, stimmt’s?«, stellte Frau Jansen patzig fest.

Ihre Schwester sprudelte sofort los: »Bei mir. Wir waren den ganzen Abend zusammen. Erst haben wir einen langen Spaziergang auf dem Deich gemacht. So etwas tun wir oft. Ein Gespräch unter Schwestern, umhüllt vom Wind, wenn uns niemand zuhören kann … Dann hat sie hier geschlafen, bei mir, auf diesem Sofa.«

Weller betastete die Sitzfläche, als könne er so nachträglich die Wahrheit erspüren.

»Wie hoch ist die Lebensversicherung Ihres Mannes?«, fragte Ann Kathrin.

Die Schwestern warfen sich kurze Blicke zu. Dann sagte Frau Jansen: »Zweihunderttausend, glaube ich. Aber vermutlich ist sie auch verpfändet oder sicherheitsübereignet oder wie das heißt. Ich habe noch keine Übersicht über meine Vermögensverhältnisse. Mein Mann hat aus geschäftlichen Dingen immer ein Staatsgeheimnis gemacht. Ich fürchte nur, er ist lange nicht so reich, wie alle glauben. Immer musste alles der Bank gegenüber als Sicherheit herhalten. Sogar das Haus in Marienhafe. Ich bin mir nicht sicher, ob mir überhaupt noch etwas gehört.«

»Er fand es toll, Frauen dumm zu halten«, blaffte die Schwester dazwischen. »Er wäre ein guter Taliban geworden. Auch das mit der Vielweiberei hätte ihm in den Kram gepasst. Nur dass die keinen Alkohol trinken, war eine unüberbrückbare Mauer zwischen ihm und denen.«

Marion Jansen starrte ihre Schwester beschwörend an. Die schwieg jetzt verbissen, brodelte aber innerlich.

»Sie hatten, wie ich Ihren Worten entnehme, kein besonders gutes Verhältnis zu Ihrem Schwager?«

Die Schwestern sahen sich intensiv an. Ann Kathrin spürte, dass sie ganz kurz davor war, die Wahrheit zu erfahren. Sie durfte jetzt nur keinen Fehler machen.

Sie entschied sich dafür, die Dinge laufen zu lassen. Sie galt als Verhörspezialistin, dabei gab sie den Menschen oft einfach nur Zeit und Raum, um zu reden. Die meisten, so hatte die Erfahrung sie gelehrt, wollten nur zu gern reden. Was ihnen fehlte, war die Initialzündung und die Atmosphäre, die eine Aussprache möglich machte. Polizeiinspektionen waren da nur sehr bedingt geeignet.

Ann Kathrin sagte sachlich: »Ihr Schwager war kein ganz armer Mann, wie wir vermuten dürfen. Ich sehe, dass Sie aber in eher bescheidenen Verhältnissen leben …«

Treffer, versenkt, dachte Weller, noch bevor Daggi Wendt loslegen konnte.

»Ich würde lieber auf der Müllkippe schlafen, als etwas von seinem Geld zu nehmen! Der hält immer alle in Abhängigkeit. Finanziell. Seelisch. Hauptsache, abhängig! Mich hat er nicht gekriegt, mich nicht!«

Ann Kathrin wollte aus ihrem Wasserglas trinken, doch Weller deutete ihr gestisch an, sie solle es lieber bleiben lassen.

In Ann Kathrins Handtasche heulte ein Seehund. Sie fischte ihr Handy heraus und sah auf dem Display, dass Rupert versuchte, sie zu erreichen. Aber sie hatte keine Lust, jetzt mit ihm zu reden. Sie wollte diese geständnishafte Situation hier nicht zerstören. Sie drückte das Gespräch weg.

»Daggi, bitte!«, sagte Frau Jansen mit der Energie einer letztmaligen Zurechtweisung.

»Was soll’s! Die wissen das doch sowieso längst alles! Jeder weiß es!«

»Was?«, fragte Ann Kathrin.

Daggi ging zum Schrank und öffnete die Schublade.

»Nicht!«, bat Marion Jansen, klang aber schon so resigniert, als hätte sie sich bereits mit allem abgefunden.

Daggi warf Fotos auf den Tisch. Auf jedem Bild war Frau Jansen. Sie sah schlimm aus. Ein blaues Auge, eine geschwollene Wange, ein Unterarm, auf dem Zigaretten ausgedrückt worden waren.

Marion Jansen blickte demonstrativ weg und biss sich auf ihre Unterlippe.

»Das«, sagte ihre Schwester, »war mein toller Herr Schwager. Das größte saufende Ekelpaket Ostfrieslands.«

Ann Kathrin sah den Aufnahmen an, dass mindestens die Hälfte zu einer polizeilich durchgeführten Beweissicherung gehörte. Der Rest hatte eher privaten Charakter.

»Es gibt«, stellte Ann Kathrin fest, »in Deutschland Scheidungsanwälte.«

Daggi zeigte auf ihre Schwester, die jetzt Tränen in den Augen hatte. »Nicht für sie«, sagte Daggi, »und erst recht nicht für unseren seligen Joachim. Der nahm das wörtlich: Bis dass der Tod euch scheidet. Ich finde dich überall, hat er gesagt. Du gehörst mir. Er hat sogar Filme von seinen Prügelorgien gedreht. Wollen Sie sie mal sehen?«

»Daggi, nicht!«, rief Frau Jansen.

»Das sind doch Fotos, die wurden in der Polizeiinspektion gemacht«, sagte Ann Kathrin. »Ist es denn nie zu einer Anzeige gekommen?«

»O ja«, spottete Daggi. »Ist es. Der Rechtsstaat wurde sofort aktiv, schützte wie immer den Täter und brachte das Opfer in demütigende Situationen.«

Ann Kathrin wandte sich an Frau Jansen. »Sie haben die Anzeige jedes Mal wieder zurückgezogen und behauptet, Sie seien vom Fahrrad gestürzt oder irgend so einen Mist?«

»Das kennen wir wie Ebbe und Flut«, grummelte Weller. Am liebsten hätte er die Frauen alleine gelassen. Er empfand sich als Störfaktor, und solche Gespräche schlugen ihm immer auf den Magen. Manchmal schämte er sich dann seines Geschlechts. Er sah aus dem Fenster. Eine Möwengruppe jagte auf dem Deich. Sie rissen einen Krebs in Stücke. Dabei flogen sie wild durcheinander und zankten sich um die Beute.

Ann Kathrin ärgerte sich, nichts über Frau Jansens familiäre Situation in den Akten gelesen zu haben. Sie hatten in Ostfriesland aus gutem Grund nicht einfach nur eine Mordkommission, sondern das K 1 war zuständig für alle Delikte gegen Menschen. So konnten Taten rasch zugeordnet werden. Wer fünfmal wegen Körperverletzung angeklagt worden war, galt als tatverdächtig, wenn sein Nachbar beim Grillfest erschlagen wurde.

Sie würde sich Rupert noch einmal gründlich vorknöpfen. Sie hoffte für ihn, dass er nur geschludert und die Akte nicht im Austausch gegen sexuelle Dienstleistungen gesäubert hatte.

»Im Grunde«, sagte Daggi Wendt vorwurfsvoll, »sind Sie an allem schuld.«

»Ich?«, fragten Ann Kathrin und Weller gleichzeitig.

Daggi drehte jetzt voll auf. »Jeder wusste doch Bescheid! Jeder! Und niemand hat ihr geholfen. Niemand! Kein Richter und keine Polizei! Der wurde immer nur verwarnt. Einmal musste er mal eine Nacht in der Ausnüchterungszelle schlafen. Herrje, der arme Kerl! Da hatte er sich an mir vergriffen. Ich hätte ihn drankriegen können, wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und …«

»Daggi, hör auf!«, schrie Marion Jansen.

»Sie haben die Anzeige dann aber auch zurückgezogen …«, sagte Ann Kathrin.

Daggi nickte. »Hm. Wegen ihr! Sie hatte ja darunter zu leiden. An ihr hat er seinen Frust ausgelassen. Aber sie hat es nicht geschafft, ihn zu verlassen. Wahrscheinlich liebt sie ihn immer noch, die blöde Kuh.«

»Ich kann doch nichts dafür«, weinte Frau Jansen, und Weller musste sich schwer beherrschen, sonst hätte er liebevoll einen Arm um sie gelegt.

»Ich wollte ihn ja verlassen, ich wollte es! Aber dann …« Sie griff sich an den Hals. »Es ist dann so, als würde ich keine Luft mehr bekommen. Ich kriege Herzrasen und … Und außerdem kann er ja auch ganz lieb sein …«

»Und dann haben Sie ihn erschossen?«, fragte Ann Kathrin.

Frau Jansen stoppte mitten in der Bewegung wie eingefroren.

»Nein«, sagte Daggi, »ich habe ihn mit seiner Waffe gezwungen, ein Geständnis aufzuschreiben. Ich wollte verhindern, dass seine Rechtsverdreher wieder kommen und aus Schwarz Weiß machen und aus Böse Gut.«

»Ach, das war kein Abschiedsbrief oder Testament?«

»Nein, das sollte ein Geständnis werden. Er hat dann aber versucht, mich zu attackieren. Er hat meine Hand mit der Waffe gegen seinen Kopf gedrückt und immer geschrien und gelacht: Dann schieß doch, du feige, kleine Schlampe! Schieß doch! Du traust dich doch sowieso nicht!«

Marion Jansens Schockstarre löste sich. »Bitte, Daggi!«

»Waren Sie dabei?«, fragte Ann Kathrin.

»Nein«, antwortete Daggi für ihre Schwester. »Sie war Ferienwohnungen putzen. Sie hat sich die Finger wundgeputzt in seinen Scheißferienwohnungen. Nur dazu brauchte er Frauen: zum Vögeln und zum Putzen.«

»Warum haben Sie zweimal geschossen?«

»Keine Ahnung. Das ging so schnell. Ich wollte das gar nicht. Ich hatte ihn plötzlich tot im Arm, und dann habe ich ihn von mir weggestoßen. Ich hatte die Waffe aber noch in der Hand, und dann habe ich ihn einfach in seinem Blut liegen lassen, die Pistole abgewischt und bin zu ihr gefahren.«

»Ich war da noch am Putzen, ich war noch gar nicht fertig.«

»Und dann haben wir uns zum ersten Mal im Leben richtig frei gefühlt.«

Als Ann Kathrin und Weller zur Polizeiinspektion zurückfuhren, waren sie sich, wie so oft, wortlos einig.

Rupert empfing sie und legte fast prahlerisch die Fotos und die zusätzliche Akte auf den Tisch: »Es war kein Selbstmord«, sagte er. »Die Aktenlage ist ganz klar. Es war die Ehefrau. Er hat sie jahrelang misshandelt und gequält. Dann hat sie garantiert die Nerven verloren und … Man kann der Frau im Grunde nicht böse sein.«

»Irrtum«, sagte Ann Kathrin. »Ich glaube, Rupert, ich habe dir unrecht getan.«

»Du? Mir? Unrecht?«

»Ja. Es war Selbstmord.« Sie zählte es an den Fingern auf. »Es war seine Waffe. Es gibt keine Einbruchsspuren. Dann dieser Abschiedsbrief.«

»A … a … aber …«, stammelte Rupert, »ich denke, er hatte zwei Kugeln im Kopf?«

»Och«, sagte Weller, »das würde ich nicht überbewerten. Wenn wir diesen Bericht absegnen, wird kein Hahn mehr danach krähen, und wir können die Akten schließen. Wir haben doch genug zu tun.«

Rupert zuckte mit den Schultern. »Na, meinetwegen.«

Weller klopfte ihm auf die Schultern. »Geiles Gefühl, auch mal recht zu haben, was Rupert?«

DAS OSTFRIESISCHE RITUAL

1.

Leefke Schepker verdächtigte ihre Putzfrau. Sie redeten sich gegenseitig mit Vornamen an. Es klang, als würden zwei Freundinnen miteinander sprechen, aber Leefke traute der jungen Frau nicht. Sie duftete nach Patschuli, Vanille und einer exotischen Frucht. Kiwi oder Mango. Aufdringlicher Nuttenkram!

Die Räume rochen nach ihr, wenn sie dort saubergemacht hatte. Leefke Schepker lüftete nach jedem wöchentlichen Putztag ihr Haus gründlich, sobald Rita gegangen war. Der ostfriesische Wind ließ Türen und Fenster knallen, sauste wie der Atem eines unsichtbaren Drachens durch die Zimmer und vertrieb die fremden Gerüche.

Trotzdem ging es Leefke nach fast jedem Besuch der Putzfrau schlechter. Nachts bekam sie Hustenanfälle, als hätte sie auf Katzenfellen geschlafen.

Leefke war mit den Jahren empfindlich geworden. Früher war ihr Magen wie ein Mülleimer gewesen, geduldig verarbeitete er alles, was sie hineinwarf. Heute reichte eine Erdnuss, um sie in Atemnot zu bringen. Thunfisch war zu einem tödlichen Lebensmittel geworden. Sie hatte eine Hausstauballergie. Wie sich das schon anhörte! Das war doch peinlich. Als sei es bei ihr schmutzig! Und sie konnte der neuen Putzfrau ja viel vorwerfen, aber Rita Klatt machte wirklich gründlich sauber.

Am schlimmsten waren Katzenhaare für Leefke. Zuerst kam der irre Juckreiz auf der Haut, dann rasselten ihre Lungen wie Fischernetze im Sturm, und schließlich wurde ihr schwindlig. Sie musste dann sofort aus dem Raum.

Sie schämte sich zwar ein bisschen deswegen, aber seit dem Tod ihres Mannes liebte sie Spielfilme wie Der weiße Hai oder Godzilla. King Kong war ihr Lieblingsfilm, und Die Hexen von Eastwick sah sie sich jedes halbe Jahr einmal an. Es waren seine Filme. Er hatte sie gesammelt und meist erst angesehen, wenn sie schon ins Bett gegangen war. Damals waren ihr diese Filme zu aufregend gewesen. Heute war diese Filmsammlung eine Verbindung zu ihrem toten Mann. Tröstlich, nicht erschreckend.

Sie würde nicht von einem weißen Hai gefressen werden, kein Urzeitmonster aus der Tiefe des Meeres kam, um sie zu attackieren. Auch vor Riesenaffen war sie in Ostfriesland sicher. Sie musste sich vor Erdnüssen fürchten, vor Thunfisch, Hausstaub und Katzenhaaren.

All diese Krankmacher konnte sie meiden, aber da war noch etwas viel Schlimmeres in ihrem Leben: eine unbestimmte Angst, die plötzlich kam. Im Supermarkt, während sie in der Schlange an der Kasse darauf wartete, dranzukommen. Oder bei einer Geburtstagsfeier, während alle fröhlich waren, durcheinanderschwatzten und Kuchen aßen, da wurde sie mit einem Mal von einer Panik ergriffen, die nicht schlimmer hätte sein können, wenn die Siedlung bombardiert worden wäre.

Es war eine lähmende Angst. Sie wusste nicht, woher. Sie bekam dann kaum noch Luft, als hätte sie eine Katze gestreichelt oder Erdnüsse gegessen.

Die letzte Panikattacke war drei Wochen her. Bei einer goldenen Hochzeit in Wiesmoor. Es waren ein paar Golfer dabei gewesen, unter ihnen Gerd Martens. Sie kannte ihn. Sie war ihm in der Sparkasse Wiesmoor oft begegnet. Sie hob immer nur kleine Bargeldbeträge ab. Er grüßte sie jedes Mal freundlich. Gerd Martens hatte während der Feier bemerkt, dass es ihr schlechtging, und sie nach Hause gefahren. Er war höflich genug gewesen, ihr keine dummen Fragen zu stellen.

Inzwischen hatte sie Angst vor der Angst. Sie ging nicht mehr viel raus, mied Feiern und kaufte am liebsten ein, wenn nur wenige Menschen im Laden waren. In der Mittagszeit oder wenn ein wichtiges Fußballspiel im Fernsehen lief. Das waren ideale Situationen.

Sie hatte alles getan, um diese Angst loszuwerden. Vergeblich. Die Tabletten nahm sie nicht mehr. Die machten sie müde, und sie fühlte sich seelenlos dadurch. Außerdem bekam sie Kopfschmerzen und Verstopfung.

Nachdem sie die dreitausend Euro verbrannt hatte, war es ihr zunächst wirklich kurz bessergegangen. Sie hatte eine Linderung verspürt, aber nach dem nächsten Besuch der Putzfrau war es wieder schlimmer geworden.

Versteckte diese alleinerziehende Mutter etwa heimlich Katzenhaare in ihrer Wohnung? Warum jaulten jede Nacht in ihrem Vorgarten Katzen? Ihr Haus wurde regelrecht von dieser vorlauten Pest belagert. Sie konnte nie die Terrassentür offen lassen. Sie musste immer befürchten, ungeliebten Besuch zu bekommen.

Neulich hatte sie im Garten bunte Katzenkekse gefunden. Sie rochen nach Lamm und Huhn. Warf jemand abends Katzenfutter über ihre Hecke, um die Tiere anzulocken?

Der Verdacht war ungeheuerlich, aber er verdichtete sich langsam zur Gewissheit.

Sie konnte nur noch ihrer Freundin Maria trauen. In Marias Haus ging es ihr gut. Hier konnte sie frei atmen. Sie bekam keine Panikattacken, und die Räume waren garantiert frei von Katzenhaaren.

Schon zweimal hatte sie gemeinsam mit Maria ihre ganze Wohnung ausgeräuchert. Mit Myrrhe und Weihrauch. Mit glühenden Kohlen hatten sie alte Geister vertrieben, böse Geister, die im Gemäuer festklebten wie giftiger Schmierschmutz.

Ja, es gab Geistwesen, und Maria konnte mit ihnen reden. Sie hatte diese Gabe von ihrer Mutter vererbt bekommen und die von ihrer. Die geistige Welt suchte sich Menschen, um ein Tor zu schaffen zu uraltem Wissen.

2.

Manchmal bekamen die Menschen schockstarr vor Entsetzen kaum ein Wort heraus, stammelten wie schlecht vorbereitete Schüler bei der mündlichen Prüfung.

Ein Mord wurde normalerweise telefonisch gemeldet. Diesmal war alles anders.

Ann Kathrin Klaasen lehnte sich in ihrem ergonomischen Bürostuhl zurück und staunte. Das kleine Mädchen war selbstbewusst. Forsch forderte sie, die »berühmte ostfriesische Kommissarin« zu sprechen. Dabei hielt sie ihre rote Umhängetasche wie einen Schutzschild vor ihren Körper.

Rupert gab ihr mit einer betont devoten Geste den Weg frei. Er verbeugte sich sogar und machte ganz auf Kavalier. »Bitte schön, Madame.« Er zeigte auf Ann Kathrin Klaasen.

Die Kleine gab sich wenig beeindruckt. Sie nahm Ruperts Geste hin, als ob sie ständig so behandelt und angesprochen würde.

»Sie sind Kommissarin Klaasen?«

Ann Kathrin nickte. »Ja, die bin ich. Und wer bist du?«

»Ich heiße Jule Klatt. Ich bin aus Wiesmoor und möchte ein Verbrechen melden.«

»Ein Verbrechen?«

»Ja, ein ganz schlimmes sogar. Die Schepker hat meinen Tiger umgebracht.«

Rupert verdrehte die Augen, wünschte Ann Kathrin gestisch viel Spaß und verließ das Büro, um sich wichtigeren Dingen zu widmen: der verdienten Mittagspause.

Ann Kathrin nahm sich Zeit für das Kind. »Tiger? Ist das ein Stofftier oder ein echtes Tier?«

Jules Stimmung schlug um. Ihre Unterlippe begann zu zittern, und ihre Augen wurden feucht.

»Meine Lieblingskatze. Ich hab drei. Den Tiger, den Blacky und den Moritz.«

Ann Kathrin bot der Kleinen Kekse an, aber Jule wollte nicht.

»Ich fürchte«, sagte Ann Kathrin, »da kann ich dir gar nicht helfen. Du bist hier bei der Mordkommission, weißt du.«

»Das war ja auch Mord! Die Schepker hat meine Katze umgebracht!«

Das Kind tat Ann Kathrin leid, und sie spürte die enorme Wut des Mädchens. Gerade deshalb wollte sie sachlich bleiben. »Das ist wohl eher etwas für die Kollegen vom 3. Fachkommissariat. Die kümmern sich um Umweltdelikte. In deren Zuständigkeit fällt auch der Tierschutz.«

Die Unterlippe des kleinen Mädchens zitterte. »Der Tiger war so lieb!« Jule Klatt schluckte und hielt Ann Kathrin ihr Handy hin. »Da, guck doch selbst!«

Auf dem Display sah Ann Kathrin eine Katze, die jämmerlich verrenkt an einer Stahlschlinge baumelte.

Das Kind stellte die Umhängetasche neben sich ab.

»Jemand hat deine Katze aufgehängt?« Ann Kathrin spie den Satz aus wie ein ranziges Stück Fleisch. Die Heftigkeit ihrer Reaktion tat ihr sofort leid, sie wollte das Kind nicht erschrecken. Aber das hier war nicht einfach die Tat eines Katzenhassers.

Es gab Menschen, die für Katzen oder Hunde giftige Nahrung verteilten, um die Tiere zu töten. Sie kannte einen, der hatte Rasierklingen in Frikadellen versteckt, um Hunde zu quälen.

Das hier war anders. Es sah aus wie eine Drohung, wie die Ankündigung einer schlimmen Tat.

»Und du weißt, wer das gemacht hat?« Ann Kathrins Stimme hörte sich kratzig an, als ob sich eine Sommergrippe ankündigen würde.

»Ja, die Frau Schepker. Leefke Schepker heißt die blöde Kuh.«

»Hast du sie dabei beobachtet?«

»Nein.«

»Und woher weißt du dann so genau, dass sie es war?«

»Das weiß doch jeder.«

»Jeder?«

»Ja, außer vielleicht der Bundeskanzlerin oder so …«

»Und woher weiß das jeder?«

»Weil die Schepker doch Katzen nicht leiden kann …«

»Und wenn das jeder weiß, warum kommen dann deine Eltern nicht hierher und zeigen die Tat an?«

Jule kaute auf der Unterlippe herum. »Das geht nicht, weil meine Mama doch bei der Schepker putzt, und wir brauchen das Geld, und deshalb darf sie auch nicht wissen, dass ich hier bin.«

»Und dein Papa?«

»Der ist ein Arsch und hat sogar meinen Geburtstag vergessen. Schon zweimal.«

Ann Kathrin nahm sich jetzt selbst einen Keks. Es war eine Verlegenheitsgeste. Sie kaute, um Zeit zu gewinnen.

»Und wie bist du von Wiesmoor hierher nach Aurich gekommen?«

»Mit dem Bus.«

»Mit dem Bus? Geht das überhaupt?«

»Ja, Frau Kommissarin, über Bagband.«

Jule machte eine Handbewegung, als müsse sie diese lästige Frage wie ein Insekt vertreiben. Dann fragte sie: »Verhaftest du jetzt die Schepker?«

Ann Kathrin antwortete mit einer Gegenfrage: »Was hast du mit der toten Katze gemacht?«

Für einen Moment befürchtete Ann Kathrin, die Kleine trage den Tierkadaver in der roten Umhängetasche mit sich herum. Doch Jule sagte leise: »Beerdigt. Ich habe Tiger bei uns im Garten vergraben.« Dann wischte sie über das Display ihres Handys und zeigte ein Foto vom Grab. Es stand eine Vase darauf, darin Heckenrosen.

3.

Maria hatte nie einen Beruf daraus gemacht. Sie schaltete keine Anzeigen in den Tageszeitungen, um für sich zu werben. Die Menschen fanden auch so einen Weg zu ihr.

Sie nahm für ihre Hilfe kein Geld. Manchmal erhielt sie kleine Geschenke. Einen Räucherschinken. Ein Pfund schwarzen Tee. Einen selbstgebackenen Kuchen. Blumen. Einmal erbte sie ein Haus in Norddeich mit drei Ferienwohnungen. Seitdem vermietete sie auch.

Leefke Schepker wollte zu ihr fahren, aber zu ihrem Entsetzen waren alle vier Reifen an ihrem Auto zerstochen.

Leefke ärgerte sich über ihre Reaktion. Im ersten Moment weinte sie. Warum, dachte sie, sind die Leute so gemein zu mir? Was habe ich ihnen getan?

Sie spielte schon mit dem Gedanken, hier wegzuziehen. Am besten ganz raus aus Ostfriesland, vielleicht ins Sauerland oder in den Schwarzwald. In Sachsen gab es günstige Häuser …

Dann setzte sie sich aufs Rad und fuhr zu Maria. Den ganzen Weg bis Wilhelmsfehn. Seit sie ein Fahrrad mit Hilfsmotor fuhr, machte ihr Gegenwind nicht mehr viel aus. Aber sie radelte auch viel schneller als sonst. Der Bremsweg wurde länger. Am Fehnkanal wäre sie fast gestürzt. Fast.

Ihre einzige noch lebende Verwandte, ihre Nichte Dörthe, hatte sie überredet, das teure Rad zu kaufen. Dörthe lebte in Aurich und kam leider viel zu selten vorbei. Sie hatte einen neuen Freund, Haak, der manchmal mit zu Besuch kam. Er liebte Apfelkuchen, das hatte sie sich gemerkt. Sie vertraute Männern, die gern Süßigkeiten aßen. In denen war das kleine Kind noch lebendig.

Hier, in Marias Räumen, konnte Leefke gut atmen. Die Luft war sauber wie am Deich. Keine Katzenhaare und kein Hausstaub. Maria nannte die Luft »energetisch rein«. Am liebsten wäre Leefke bei ihr eingezogen. Hier war alles so einfach und sauber und Maria selbst so verständnisvoll.

Es roch nach Roibuschtee, frischer Pfefferminze und nassem Holz. Maria trug weite Kleider aus Naturstoffen in gedeckten, erdigen Farben. Sie hatte überhaupt nichts Abgedrehtes oder Verrücktes an sich, sondern wirkte sehr geerdet.

»Die Wut, die dir entgegenschlägt«, sagte Maria sanft, »ist nur eine äußere Manifestation der Wut, die du auf dich selbst hast.«

Etwas an dieser Aussage traf Leefke bis ins Mark. So war es ihr oft bei Maria gegangen. Sie saßen kaum ein Viertelstündchen zusammen, und Leefke musste weinen.

Die Tränen taten meist gut. Sie trug einen tiefen, alten festsitzenden Schmerz in sich, und der musste raus. Während dieser Sitzungen wurde etwas aus ihrer Seele hochgespült.

Maria legte immer schon eine Packung Papiertaschentücher auf den Tisch neben die Schale mit den dicken braunen und weißen Kluntjes. Leefke nahm sich eins und schniefte hinein.

»Innenwelt«, sagte Maria, »ist gleich Außenwelt.« Zur Erklärung füllte sie dann ihr Wasserglas: »Die Frage ist doch, ist es halbleer oder halbvoll.«

»Aber warum«, fragte Leefke verzweifelt, »hasse ich mich so sehr, dass ich solche Dinge anziehe?«

Maria guckte auf diese berührend empfindsame Art, wie nur sie Menschen angucken konnte und die ihrem Gegenüber das Gefühl gab, verstanden, ja, mit all seinen Sorgen angenommen zu werden.

»Du kannst dir die Antwort selbst geben. Du weißt sie doch längst, Leefke.«

»Ja«, schluchzte Leefke, »wegen diesem verdammten Geld. Aber ich habe doch schon dreitausend Euro verbrannt, das sind sechstausend Mark! So viel Geld …«

Maria lachte hellauf. »Du willst schummeln und verhandeln! Die geistige Welt lässt sich nicht betrügen. Du hältst weiter fest an Gier und damit an schlechter Energie und Schuldgefühlen. Kein Wunder, dass du Verstopfung hast. Das kommt vom Festhalten.«

»Festhalten? Ich habe gespart! Mein Leben lang habe ich gespart.« Leefke hatte das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Sie dachte an den ersten Weltspartag, an dem sie teilgenommen hatte. »Ich war so aufgeregt. Ich wusste natürlich bis auf den Pfennig genau, wie viel ich in meine Sparbüchse geworfen hatte … Aber meine Großmutter stopfte manchmal, wenn sie vom Einkaufen kam, eine kleine Überraschung dazu. Einmal … ich weiß es noch ganz genau, da habe ich es in der Blechdose nicht klappern gehört, daraus folgerte ich: es muss ein gefalteter Schein gewesen sein!

Oh, ich habe meine Oma so gelöchert, aber sie hat mir nichts verraten, und als dann in der Sparkasse die Dose geöffnet wurde, da hatte ich mehr als alle Klassenkameraden. 27 Mark und 91 Pfennige. Oma hatte einen Zehnmarkschein reingelegt und dazu einen Zettel:

Wenn kleine Münzen getreulich gehäuft werden, kommt ein Schatz zusammen.«

Leefke klatschte vor kindlicher Freude in die Hände. Sie fühlte sich zurückversetzt in die damalige Glückssituation.

»Ich war so unglaublich stolz! Ja, ich hatte einen Schatz zusammengespart. 27 Mark 91. Keine Prinzessin war reicher als ich. Von da an legte ich jeden Pfennig zurück. Ich warf eine Mark in die Spardose, statt ins Kino zu gehen. Ich nahm nur ein Eis zu zehn, statt wie die anderen eins zu dreißig mit Sahne. Und das übrige Geld ließ ich in meinem Sparschwein klingeln. Inzwischen hatte ich ein großes, grinsendes Schwein.«

Maria legte die Fingerspitzen zusammen. Sie faltete die Hände wie zum Gebet, spreizte dabei aber die Finger weit auseinander und berührte ihre Lippen mit den Mittelfingern. Sie sprach sehr bedächtig, wie in Trance: »Geld ist auch nur eine Energie, die man fließen lassen muss.« Dann schwieg sie.

Manchmal – jetzt zum Beispiel – sah sie aus, als würde sie einer inneren Stimme lauschen. Leefke wusste dann nicht, ob sie fortfahren sollte mit ihren Ausführungen oder ob es besser war, zu schweigen. Meist hatte sie dann fast andächtig den Mund gehalten. Heute aber sprudelte sie munter weiter.

»Danach habe ich mit dem PS-Sparen angefangen. Mein Gott, war das aufregend! Sparen und gewinnen! Ich habe meinem Glück einen Dauerauftrag erteilt. Gleich beim zweiten Mal habe ich gewonnen. Einen großen Korb mit Schinken und Doornkaat. Wegen irgendeiner Sonderauslosung. Und dazu noch fünfzig Mark.«

»Und in der Tiefe deiner Seele hast du dich für das Ersparte geschämt.«

»Nein, ich … ich … ich war stolz! Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.«

»Ja, aber du warst nie in Not. Das Geld auf deinem Konto steht symbolisch für all das, was du dir geklemmt hast, für Geiz und Freudlosigkeit. Ein Mahnmal für das Verbot, Spaß zu haben.«

»D… das habe ich von meiner Oma gelernt …«

»O nein, jetzt tust du deiner Oma unrecht. Sie war eine großzügige Frau. Sie hat dir Geld in deine Sparbüchse geworfen. Sie gab gerne etwas her. Dabei hatte sie sicherlich selbst nicht viel …«

Leefke nickte nachdenklich. »Ja, sie war eine bescheidene, aber großzügige Frau.«

Maria öffnete einen Kasten aus rötlichem Sandelholz mit Intarsien aus Perlmutt. Sie fischte einen Fünfzigeuroschein heraus, hielt den Geldschein mit spitzen Fingern über ihren Teller mit Räuchermaterial.

»Was siehst du da, wenn du genau hineinspürst?« Maria beantwortete ihre Frage selbst. »Oberflächlich ist es ein Geldschein. Papier, nichts weiter. Doch beladen mit ungeheurer Macht. Dafür töten Menschen. Sie lügen, und sie betrügen. Sie definieren ihren Wert darüber und glauben, es mache sie frei. In Wirklichkeit legt uns dieser jämmerliche Fetzen Papier in Ketten. Macht Sklaven aus uns!«

Leefke rang ihre Hände. Die Knöchel traten weiß hervor.

»Du hast«, sagte Maria ruhig, »nicht einfach nur Geld gespart. Du hast schlechte Energie gespeichert. Was glaubst du denn, was dir deine Allergien sagen wollen?«

Maria zündete den Fünfzigeuroschein an und mit seiner Flamme dann vier Räucherstäbchen.

Über die Wirkung eines jeden Räucherstäbchens sagte sie etwas: »Salbei klärt unsere Auffassungsgabe. Lavendel entspannt und bringt den Ausgleich. Weihrauch unterstützt unser inneres Wachstum und die Reflexion. Myrrhe soll störende Einflüsse auflösen.«

Sie hob den Teller mit den Räucherstäbchen, verteilte den Duft im Raum und ging damit vor sich hin summend einmal um Leefke herum.

»Wir sind freie Wesen! Die geistige Welt will, dass wir uns frei machen von jeder Manifestation des Bösen.«

»Aber ich habe doch schon dreitausend Euro verbrannt«, jammerte Leefke noch einmal.

»Verhandle nicht mit deinem Schicksal. Der Weg zum Glück bedeutet, sein Schicksal anzunehmen und in Harmonie mit ihm zu leben, statt mit ihm zu hadern. Das macht uns nur krank.«

»Das heißt, wir müssen das Ritual wiederholen?«, fragte Leefke.

Maria sah sie nur an.

»Nein«, sagte Leefke, »das werde ich nicht tun. Das letzte Ritual hat nicht geholfen. Es geht mir jetzt schlechter als vorher.«

»Ja, weil du nicht ehrlich warst«, behauptete Maria und machte Leefke damit sehr traurig. »Es ist ein altes, ostfriesisches Ritual. Damit haben schon meine Mutter und meine Großmutter anderen geholfen. Es befreit die Seele.«

4.

Als Leefke Schepker verunsichert nach Hause radelte, blies der Wind von Nordwest, und sie wurde von einem kleinen, aber heftigen Regenschauer erwischt. Es tat gut, die nasse Kleidung auf der Haut zu spüren und die Regentropfen wie Tränen im Gesicht.

Sie sah schon von weitem, dass etwas nicht stimmte. Das Schlafzimmerfenster stand sperrangelweit offen. Eine Einladung für Diebe und schlimmer noch, für Katzen.

Sie sprang vom Rad, ohne vorher richtig gebremst zu haben. Sie lief in die Garage und holte sich den Reisigbesen. Damit wollte sie die Katze vor sich her aus dem Haus treiben.

Doch dann traute sie sich kaum in ihre eigenen Räume. Das Fauchen erschreckte sie und ließ ihre schlimmsten Albträume Wirklichkeit werden. In ihrem Schlafzimmer kämpften mehrere Straßenkatzen um ihre Beute. Jemand hatte einen triefenden Beutel voller stinkender Fischfetzen auf ihr Kopfkissen geworfen.

Sie sah die streitenden Tiere auf ihrem Bett, aber da mussten noch mehr sein. Etwas huschte durchs Wohnzimmer in den Flur.

Sie kreischte und schlug mit dem Reisigbesen, aber noch bevor sie die erste Katze aus dem Haus verjagen konnte, begann dieses Rasseln in der Lunge. Sie wurde kurzatmig, und dann lief ein Juckreiz vom Steißbein die Wirbelsäule hoch und breitete sich rasant über Arme und Beine aus. Am schlimmsten wurde es am Hals.

Am liebsten wäre sie in eine Badewanne voller Eiswürfel gesprungen. Aber weder ihre Gefriertruhe noch ihre Badewanne befanden sich im Moment in erreichbarer Nähe.

Es war, als wäre die Luft klebrig und zähflüssig geworden. Der enorme Luftwiderstand verlangsamte ihre Bewegungen. Sie sah ihren eigenen Arm wie in Zeitlupe. Langsam, ruckartig. Der Reisigbesen eisenschwer. Die Katzen dagegen schnell. Unfassbar. In einer sich beschleunigenden Bilderflut bewegte sie sich selbst in zombiehafter Trägheit.

Die dicke Luft ließ sich nur schwer ausatmen. Sie drückte in den Lungenflügeln wie Salzwasser. Da die eingeatmete Luft in der Brust festhing, gab es keinen Platz für neuen Sauerstoff.

Sie hustete, als müsse sie Luft erbrechen. Dann wurden ihre Knie weich.

Der Besen knallte zwischen Sideboard und Garderobe auf den Boden. Die Welt um sie herum geriet ins Trudeln. Sie wusste, dass sie hart aufschlagen würde. Es fiel ihr schwer, die Hände schützend auszustrecken und sich abzufangen.

Sie fragte sich im Fallen, ob das eine Ohnmacht war oder schon das Ende.

Ihr Kopf verfehlte die Kante der Anrichte nur knapp.

Als Leefke erwachte, sah sie zunächst nichts. Sie lag in einem völlig abgedunkelten Raum, aber sie wusste sofort, dass es ihr eigenes Schlafzimmer war.

Ihr Mann hatte immer auf der rechten Seite des Ehebettes geschlafen, sie auf der linken. Sie tastete nachts, wenn sie aus einem Traum erwachte, immer noch nach ihm und fühlte dann seine Lieblingswolldecke aus Baumwolle und Dralon. Die nachtblaue mit den Sternchen und dem grinsenden Mond als Mittelpunkt.

Sie schreckte hoch. Waren die Katzen noch hier?

Wer hatte sie ins Bett gebracht? Sie trug ein Nachthemd. Sie konnte wieder tief atmen. Die Luft war sauber, frei von Hausstaub und Katzenhaaren.

Sie hörte die Stimme ihrer Putzfrau Rita. Sie redete streng. Scharfe Formulierungen, nicht das sonst übliche Genuschele.

»Du hast den Schlüssel gestohlen und dann hier die Fenster aufgemacht! Das ist Hausfriedensbruch!«

»Ich war das nicht! Die Fenster waren offen«, verteidigte sich eine Kinderstimme.

Bestimmt ihre Tochter Jule, dachte Leefke. Das ist eine ganz gerissene Göre.

»Hast du das Katzenfutter draußen im Garten verstreut und hier toten Fisch reingeworfen?«

»Nein, das waren die anderen.«

»Die anderen? Ja, wer denn?«

»Sag ich nicht. Man verrät seine Freunde nicht.«

»Fräulein, es reicht! Überreiz dein Blatt nicht! Überleg doch mal! Wenn dich einer erwischt hätte, das sieht doch aus wie Einbruch. Kein Mensch vertraut mir dann noch seine Wohnung an. Eine Haushälterin muss ehrlich sein. Ich lebe von meinem guten Ruf.«

»Und warum beklaust du die Schepker dann?«

Es klatschte. Die Kleine begann zu heulen. Es klatschte noch einmal.

»Sei ruhig! Ich klaue nicht! Ich habe noch nie jemanden bestohlen!«

Sie flüsterte, aber Leefke verstand trotzdem fast jedes Wort, als würden die Stimmen mit Lautsprechern ins Schlafzimmer übertragen.

»Frau Schepker ist eine seltsame Frau. Vielleicht ein bisschen verrückt – ja, sehr sogar. Sie verbrennt Geld. Kannst du dir das vorstellen? Andere legen sich krumm dafür, machen Überstunden oder haben, wie ich, drei Putzstellen gleichzeitig. Und die alte Dame ist so verwirrt, dass sie ihr Geld verbrennt. Nicht aus Versehen, sondern mit völliger Absicht! So etwas darf man nicht. Das ist unmoralisch! Sie hat dafür extra eine kleine Feuerstelle. Sie bewahrt das Geld vorher in einer Art Schatzkiste auf, zusammen mit Fotos von ihrem Mann.«

Jule weinte noch immer, versuchte sich aber, trotzig zu behaupten. »Du lügst! Das stimmt ja gar nicht! Du bist ja nur neidisch auf sie!«

»Nein, bin ich nicht! Ich sorge für uns. Dein Vater hat ja Besseres zu tun. Was glaubst du denn, wovon das Futter für deine Katzen bezahlt wird?«

Trotzig antwortete Jule: »Von meinem Taschengeld?!«

Die Mutter lachte bitter. »Und woher kommt das?«

»Ich will kein geklautes Geld, Mama.«

»Sie hätte es doch nur verbrannt … Verstehst du das denn nicht? Für sie ist das Geld in der Kiste nur Papier, und ich hab es umgetauscht …«

»Umgetauscht?«

»Ja, ich habe die Scheine kopiert. Im Copyshop.«

»Und dann?«

»Hab ich die echten behalten, und sie hat die Kopien verbrannt. Sie hat es nicht mal bemerkt, aber ich konnte die neue Waschmaschine kaufen und deine Klassenfahrt bezahlen, und du musstest nicht den alten Rucksack mitnehmen, sondern …«

Es entstand ein Gerangel. Leefke hörte Klatschen, Stöhnen, Schimpfen. Etwas fiel um, vielleicht ein Stuhl. Dann knallte eine Tür.

Rita Klatt schrie: »Jule! Jule!«

Leefke wurde heiß und dann wieder kalt. Die Hitze kam wie ein Feuer aus der Mitte ihres Körpers, während die Kälte von den Fingern und den Zehen über die Hände und die Füße bis hin in ihre Gelenke kroch. Die Stellen, an der Feuer und Eis sich begegneten, wurden von einem Zittern erfasst. Ihr ganzer Körper bebte, als sei sie an ein nasses Stromkabel geraten.

Deshalb hatte das Ritual also nicht funktioniert: Es war kein echtes Geld verbrannt worden!

Marias Worte klangen in ihr nach: »Die geistige Welt lässt sich nicht betrügen.«

Ich hatte also recht, dachte Leefke grimmig. Dir und deiner Göre verdanke ich all die schlimmen Stunden.

Sie lag noch eine Weile auf dem Bett, bis das Zittern nachließ.

Im Schrank bewahrte sie das Jagdgewehr ihres Mannes auf. Ein Zwilling. Sie konnte damit umgehen. Er hatte es ihr gezeigt, und sechs Schuss Munition besaß sie auch noch.

5.

Nein, er schlug ihr nicht ins Gesicht. Das hatte er schon lange nicht mehr getan.

Er sah Maria nur an. In seinem Blick lag so viel Verachtung für diese Welt. Er hatte wirklich Zugang zu seinen dunklen Seiten. Er trug, wie jeder Mensch, die Hölle in sich, aber er versteckte diese Anteile nicht. Er lebte sie. Er konnte lustvoll sein, egoistisch und zerstörerisch.

Sie wusste, dass er heute einen schweren Gang vor sich hatte. Man war dabei, ihm unrecht zu tun. Doch er sah all dem gelassen entgegen. Er verachtete die Leute, die gegen ihn waren. Aber er nahm sie nicht ernst.

Sie wollte nur zu gern von ihm ernst genommen werden. Ihm ihre Liebe beweisen.

Dieser spöttische Zug um seine Mundwinkel machte ihr Angst und faszinierte sie gleichzeitig.

»Diesmal«, sagte er, »wirst du alles richtig machen.«

Sie nickte nicht einfach, nein, sie beugte ihr Haupt, als würde sie sich vor ihm verneigen. Er mochte diese Geste, sie stimmte ihn aber nicht unbedingt milde. Ihre Unterwürfigkeit stachelte ihn manchmal sogar an. Ganz so, als würde er Einlass begehren, klopfte er gegen ihre Stirn wie gegen eine Tür.

Sie zog den Kopf nicht weg. Sie ertrug seine Demütigungen mit fast stoischer Gelassenheit.

»Wie kann man nur so blöd sein?«, fragte er und machte Zischlaute mit der Zunge, die sie an eine Schlange erinnerten. Ja, so wirkte er manchmal auf sie: giftig, lauernd, mit uralten Instinkten. Reptilienhaft.

»Ich muss wohl«, sagte sie kleinlaut, »in der Aufregung die Scheine verwechselt haben. Es wird nicht wieder vorkommen.«

Er streichelte sanft über ihren Haaransatz. »Na, das kann doch jedem mal passieren, dass man ganz zufällig ein paar tausend echter Scheine verbrennt und dafür die Kopien einsteckt. Ist im Grunde ja kein großes Ding.« Er fuchtelte mit den Händen über ihrem Kopf in der Luft herum. »Zumindest nicht, wenn man in höheren Sphären weilt, sich mit Geistern unterhält und einem irgendwelche Spinner dafür Geschenke machen …«

Er beugte sich zu ihr runter. Sein Gesicht war jetzt so nah an ihrem, dass sie seinen Atem riechen konnte. Er hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Mettbrötchen mit Zwiebeln gegessen.

Seit sie als langjährige Vegetarierin konsequent zu veganem Essen übergegangen war, konnte sie den Geruch von rohem Fleisch nicht mehr gut ertragen. Er wusste das genau, aber er hatte keine Lust auf ihre vegane Küche. In seinen Augen drehte sie jetzt völlig durch. Früher hatte sie ja wenigstens Milch getrunken, ihren Eiweißbedarf mit Käse und Fisch gedeckt. Heute aß sie nicht mal mehr Honig.

Die Welt um ihn herum war offensichtlich komplett verrückt geworden, aber das war für ihn noch lange kein Grund, auch durchzudrehen. Er würde sein Schäfchen ins Trockene bringen, sich mit Marias Hilfe die Taschen vollmachen und dann verschwinden. Maria selbst hatte einfach keinen Geschäftssinn. Die glaubte all den Mist, den sie ihren Klienten erzählte, am Ende selbst.

Allein die Erbschaft der Ferienwohnungen in Norddeich, das hätte sie ohne ihn nie hingekriegt. Er hatte beim Tod der alten Dame etwas nachgeholfen, denn bei Lichte betrachtet hätte sie nach einem Gespräch mit ihrem Enkel vermutlich alles wieder rückgängig gemacht. Die Dankbarkeit ihrer Klienten und deren emotionale Abhängigkeit hielt ja nie besonders lang.

»Diesmal«, so prophezeite er, »werde ich mitgehen und aufpassen, dass dir nicht noch einmal so ein kleines Missgeschick passiert.«

»Das ist nicht nötig, Hermann. Wirklich nicht.«

»Du musst mit ihr in die Sparkasse gehen. Lass das Geld nicht aus den Augen. Von wegen, es soll erst in ihrer Wohnung in der Schatzkiste ruhen. Wer sagt dir, dass sie dich nicht reingelegt hat? Vielleicht verarscht die Alte dich einfach.«

»Ganz sicher nicht. Warum sollte sie das tun? Sie will ihre Allergien loswerden und ihre Ängste.«

»Aber sie hat dir längst nicht all ihr Geld gegeben.«

»Nein, sie hat noch siebzehntausend Euro auf der Sparkasse.«

Er schnaubte. »Ein Glück, dass das Luder so geizig war, sonst hättest du das ganze schöne Geld verbrannt.«

»Wir können nicht das ganze Geld mit einem Schlag abheben …«

»Warum nicht?«

»Es würde auffallen. Ich meine, wenn sie plötzlich so viel Geld in bar abhebt, dann wird vielleicht jemand misstrauisch …«

Er zog ein Räucherstäbchen, das fast abgebrannt war und an dem sich lange Asche wie ein Insekt bog, aus der Holzhalterung. Er hielt es vor Marias Gesicht. Die Ascheschlange fiel auf ihre Bluse.

Er blies in die restliche Glut. »Misstrauisch? Hast du misstrauisch gesagt? Ja, verdammt, wo leben wir denn?«

Er drückte das Räucherstäbchen wie eine Zigarettenkippe in den Aschenbecher und zischte: »Es ist ihr Geld. Sie kann es abheben und sich davon ein Auto kaufen, einen Lover oder es auf dem Jahrmarkt fürs Karussellfahren ausgeben. Und wenn es ihr Spaß macht, dann kann sie es auch einer alten Möchtegern-Hexe wie dir geben und es mit ihr verbrennen.«

Er legte ein paar Scheine nebeneinander auf den Tisch. Grüne Hunderter, braune Fünfziger, blaue Zwanziger. »Die Nummern«, sagte er, »sind alle gleich, aber darauf achtet eh keiner. Ich habe solche Stapel davon kopiert. Hunderter haben wir nicht genug. Die grüne Farbe war fast alle. Die letzten Scheine sind zu hell geworden. Mach deiner Leefke die Hölle heiß!«

Er hielt ihr zwei Flugkarten hin. »Rio!«

Sie kämpfte mit den Tränen. Eigentlich wollte sie hier nicht weg. Eigentlich gefiel es ihr in Ostfriesland. Er wollte immer nur alles verkaufen und dann ab dafür … Weit weg!

Die Ferienwohnungen in Norddeich hatte er einem Makler übergeben. Auch dieses Haus hier wollte er verkaufen. Marias Elternhaus.

Sie fragte sich, warum sie ihn nicht einfach verließ, aber sie konnte sich ein Leben ohne ihn nicht wirklich vorstellen, und sie war ihm etwas schuldig.

Nach dem Tod seiner Frau hatte sie ihn leiden sehen. Sie mochte Männer, die so gefühlvoll sein konnten. Er wollte sich eigentlich nie wieder binden, um den Schmerz des Verlustes nicht noch einmal spüren zu müssen.

Damals, als es ihr schlechtging und sie ihren spirituellen Weg noch nicht gefunden hatte, da war er ihre Rettung gewesen. Eine Stütze. Ein Halt im Leben. Eine Quelle von Energie. Leider, wie sie erst später erfuhr, gespeist aus einer dunklen Quelle.

»Du musst selbst mit ihr zur Bank gehen«, sagte er. »Aber nicht zur Sparkasse Wiesmoor. Da kennt sie jeder, und dieser Martens hat sie doch neulich sogar nach Hause gefahren. Besser, du tauchst dort gar nicht mit ihr auf, sondern woanders, wo man sie nicht kennt.«

»Woanders?«

»Ja, fahr mit ihr woandershin, wo man sie nicht kennt. Die Sparkasse hat doch überall Filialen … Fahr nach Norden oder … nein, besser, nach Pewsum, in die Krummhörn oder nach Greetsiel … Da hebt ihr das ganze Geld ab.«

»Glaubst du denn, das geht, Hermann? Muss man nicht zu seiner Filiale?«

Er verzog den Mund. »Ach, das ist doch alles eins. Versau es diesmal nicht.«

»Ja, sicher, Hermann. Natürlich. Diesmal werde ich nicht versagen. Du kannst dich auf mich verlassen.«

Sie hatte pochende Kopfschmerzen. Sie löste sich eine Sprudeltablette Aspirin in einem Glas Leitungswasser auf und fühlte sich schuldig deswegen, denn eigentlich waren doch solche Medikamente ein Ding der Unmöglichkeit für sie, wusste sie doch, dass Kopfschmerzen fast immer innerseelische Ursachen hatten. Solche Energieblockaden mit Chemie zu bekämpfen widersprach ihrem Weltbild.

Sie hielt ihren eigenen Ansprüchen nicht stand, und das vergrößerte den Druck in ihrem Kopf noch.

Warum, fragte sie sich, bleibe ich bei diesem Mann?

Was büße ich in dieser Beziehung ab? Und warum schlucke ich Aspirin, wenn ich doch weiß, dass ich davon nur Magenschmerzen bekomme?

6.

Leefke Schepker lud das Gewehr durch. Auf den Jagdschrotpatronen stand: 12/76 Magnum. Sie waren aus der Golden-Eagle-Serie. Die hatte ihr Mann am liebsten benutzt. Er nannte das doppelläufige Gewehr gern mein Bärentöter, obwohl er nie im Leben einen Bären getötet hatte. Angeblich las er gerne Karl May, besaß 66 Bände, darunter einige Reprints der originalen May-Texte. Aber sie hatte ihn nie Karl May lesen sehen.

Vielleicht, dachte sie, musste er die Bücher als Andenken an seine Kindheit bewahren und hatte nun Angst, beim Wiederlesen enttäuscht zu werden.

Sie wunderte sich über sich selbst, dass sie jetzt an ihn dachte, dass in ihr mit der unglaublichen Wut auf Rita Klatt auch warme Wellen der Liebe zu ihrem verstorbenen Mann hochspülten. Es war wie ein innerer Vulkanausbruch von Hass und Liebe. Nur war die geliebte Person leider tot, und die verhasste lebte noch.

Sie stieß die Tür zum Wohnzimmer auf. Sie sah sich im Spiegel. Jemand hatte ihre Haare streng nach hinten gekämmt. Sie kam sich selbst fremd vor. Ihr Gesicht glänzte schweißnass, und in den Augen flackerte diese Wut, die sie jahrelang unterdrückt hatte.

Die Angst in Rita Klatts Gesicht tat ihr gut. Leefke sah sich nach dem Kind um. Sie konnte Jule nicht sehen. Hatte sie das Haus verlassen, oder versteckte sie sich irgendwo?

Ich hätte mich als Kind sicherlich schützend vor meine Mutter gestellt, dachte Leefke. Ich war ja immer bereit, mich zu opfern und alles Leid der Welt auf mich zu nehmen.

»Tu das Gewehr weg, du verrückte alte Frau!«, schimpfte Rita. »Runter mit dem Ding! Du zielst auf mich! Spinnst du? Das ist kein Spaß!«

Leefke Schepker hielt sich an dem Gewehr fest wie an einem Rettungsanker. Die Knöchel an ihren Fingern wurden weiß: »Nein, das ist es wirklich nicht. Du hast mich belogen und betrogen, und deine Brut hat versucht, mich mit Katzenhaaren umzubringen!«

Leefke hatte nicht wirklich vor abzudrücken. Sie hielt das Gewehr nur fest. Zu fest. Jedenfalls löste sich ein Schuss, und plötzlich bewegten sich die Wände auf Leefke zu, und die Welt geriet ins Trudeln. Ihr Blick verengte sich, die Ränder verschwanden in dunklem Qualm.

Sie sah nur noch, was direkt vor ihr geschah. Rita, die herumtorkelte und mit den Händen in der Luft nach Insekten schlug.

Ein langes Kreischen tat in ihren Ohren weh. Ein Ton, nervtötend und schrill, der einfach nicht aufhören wollte, wie ein immerwährendes Echo, das in ihrem Kopf zwischen den Ohren hin und her waberte.

Rita Klatt lag auf dem seidigen, weichen Flor des Nepalteppichs, den sie so oft gesaugt hatte. Sie krümmte sich zusammen wie ein riesiger Embryo, gerade erst aus dem Wohnzimmerschrank geboren.

7.

Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen ging das Bild der toten Katze nicht aus dem Kopf, die am Stahlseil baumelte. Am liebsten wäre sie selbst in Wiesmoor vorbeigefahren, aber sie hatten noch einen Gerichtstermin vor sich. Sie ahnte, dass der Auftritt vor Gericht unangenehm werden würde. Der Strafverteidiger versuchte, ihr Ermittlungsfehler nachzuweisen, um seinen Klienten rauszupauken. Es ging um Mord oder Selbstmord und um eine ganze Stange Geld.

Es würde schmutzig werden. Sie kannte den Verteidiger …

Rupert kam ins Büro zurück. Er öffnete die Tür mit dem Ellbogen, denn er hielt mit beiden Händen einen Big Mac, der völlig aus der Form gegangen war und sich oben öffnete, als sei der Burger lebendig geworden und wolle Rupert beißen. Dicke Mayonnaisetropfen wirkten wie Zahnreihen und die lappige Fleischeinlage mit der Tomatenscheibe wie eine blutige Zunge. Wenn Ann Kathrin die Augen schloss, sah sie Ruperts Gesicht im Hamburger verschwinden.

Rupert schmatzte und sprach mit vollem Mund: »Verdammt gut, das Teil. Ich esse gerne amerikanisch. Ich steh drauf! Ist doch ganz was anderes als so ein Döner vom Türken.«

Dazu sagte Ann Kathrin nichts. Sie sah ihn nur an.

Dann räusperte sie sich: »Ich denke, du solltest bei dieser Frau Schepker mal vorbeifahren und auch die Mutter von Jule Klatt besuchen.«

Rupert tippte sich mit dem Finger an die Stirn – in letzter Zeit eine seiner Lieblingsgesten. Dabei blieb ein bisschen Ketchup über seiner rechten Augenbraue kleben.

»Ich würde es gerne selbst machen«, sagte Ann Kathrin, »aber vor Gericht muss ich persönlich erscheinen und …«

Rupert wischte sich mit dem Handrücken die Lippen ab. »Wegen dieser Katze?«

Ann Kathrin nickte.

Er riss seinen Mund weit auf und grub die Zähne in den Burger. Er erwischte aber nur den oberen Teil des Weißmehlbrötchens, so dass der untere gegen sein Kinn schlappte. Nun sah es für Ann Kathrin wirklich so aus, als würde der Big Mac Rupert essen und nicht Rupert den Big Mac.

Rupert wehrte sich gegen den Auftrag: »D… das ist … Sachbeschädigung! Damit haben wir doch nichts zu tun!«

»Tiere«, erklärte Ann Kathrin ruhig, »sind seit der Verfassungsänderung 2002 keine Sachen mehr, Rupert. Bis dahin war es tatsächlich strafrechtlich nur Sachbeschädigung. Aber Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes besagt, dass …«, sie zitierte aus dem Kopf: »Wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft.«

»Jaja«, lachte Rupert, »oder mit Geldstrafe.«

»Ja, aber darum geht es hier nicht, weißt du. Ich glaube, das Ganze soll eine Drohung sein. Manch einer bringt erst Tiere um, bevor er dann zum Menschen übergeht.«

![Ostfriesenfalle [Ostfriesenkrimis, Band 5] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4042741b3a9aa08fcc77449f2070c1bb/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenschwur [Ostfriesenkrimis, Band 10 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d3958465827dd46646bbdbea0658d80b/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenangst [Ostfriesenkrimis, Band 6] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/34271859184fc863a6885723313d82cf/w200_u90.jpg)

![Totenstille im Watt. Sommerfeldt taucht auf [Band 1] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4f2087e48a583b582212567c9a28a6a0/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenfeuer [Ostfriesenkrimis, Band 8] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c256875a5ae7a11697130fc4974ec2c0/w200_u90.jpg)

![Ostfriesensünde [Ostfriesenkrimis, Band 4] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0b1d85201215670f9610ba2920d58d75/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenmoor [Ostfriesenkrimis, Band 7 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18097dd3d217a1e2ca8fe50d64068b0f/w200_u90.jpg)