Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Golkonda Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In Tagebucheinträgen, Briefen, Überwachungskameraaufnahmen, Tonaufzeichnungen und verschlüsselten Nachrichten wird eine außergewöhnliche Geschichte erzählt, die für Gänsehaut sorgt, die Tradition der Geisterhausgeschichten aber auf eine völlig neue Ebene führt. Einige Monate nachdem der letzte der Wells Söhne aus seinem Schlafzimmerfenster im Axton House – leider vergaß er, es vorher zu öffnen – gesprungen ist, bezieht ein eigenartiges europäisches Pärchen das verlassene Anwesen. A. ist 23 und entpuppt sich als der unvorhergesehene Erbe. Niamh ist eine stumme jugendliche Punkerin, die er selbst als seine Gefährtin oder Beschützerin beschreibt. Dass das Anwesen von Geistern heimgesucht werden soll, macht die beiden nur noch neugieriger auf ihr neues, bequemes – da reiches – Leben. Aber die Geister, die in diesem Haus herumspuken, sind bei weitem nicht das dunkelste Geheimnis von Axton House. Und nicht das mörderischste …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

IMPRESSUM

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »The Supernatural Enhancements« bei Doubleday, ein Imprint von Random House LLC, New York und für die kanadische bei Random House of Canada Limited, Toronto, Penguin Random House Companies.

1. eBook-Ausgabe 2018

Copyright © 2014 by Edgar Cantero

© 2018 der deutschsprachigen Ausgabe Golkonda Verlags GmbH & Co. KG, München • Berlin

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.

Mit freundlicher Genehmigung von Music Sales Limited bzgl. des Abdrucks eines Auszugs von »John, I love you«, Text und Musik von Sinéad O’Connor, copyright © 1994 by Nettwerk One Music Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Internationale Rechte gesichert. Abdruck mit Genehmigung von Music Sales Limited.

Innenillustration: © Ocabrita, Jordi March und benSwerk

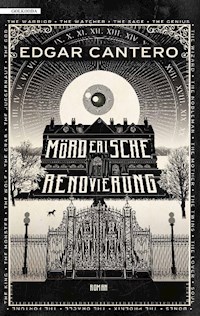

Umschlaggestaltung: © Guter Punkt • München,

nach einer Vorlage von Michael J. Windsor

Layout & Satz: Hardy Kettlitz

ePub-ISBN: 978-3-946503-54-5

Konvertierung: Bookwire

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.

www.golkonda-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

INHALT

TEIL 1

4. NOVEMBER 1995

5. NOVEMBER

6. NOVEMBER

7. NOVEMBER

8. NOVEMBER

9. NOVEMBER

10. NOVEMBER

11. NOVEMBER

19. NOVEMBER

20. NOVEMBER

20. NOVEMBER (ABEND)

21. NOVEMBER

22. NOVEMBER

23. NOVEMBER

24. NOVEMBER

25. NOVEMBER

TEIL 2

3. DEZEMBER

4. DEZEMBER

5. DEZEMBER

6. DEZEMBER

7. DEZEMBER

8. DEZEMBER

9. DEZEMBER

TEIL 3

21. DEZEMBER

DER MORGEN DANACH

EPILOG

JANUAR

Bei der nachfolgenden Sammlung von Dokumenten handelt es sich um eine detaillierte Beschreibung der Vorgänge, die sich im November und Dezember des Jahres 1995 in Axton House, Axton Road, Point Bless, Virginia, ereigneten.

Vom Herausgeber stammen lediglich die Fußnoten. Die erste Seite fehlt.

[…] Axton House und alles darin.« Ich hätte mir keine unsanftere Unterbrechung meines Lebensstils vorstellen können als die Thomas-Jefferson-Briefmarken, die Neuigkeiten über meinen verstorbenen Verwandten und sein posthumes Geschenk, welches ich schließlich als Wiedergutmachung dafür akzeptierte, dass er mir seit dreiundzwanzig Jahren nichts zum Geburtstag geschenkt hatte. Mehrere Ferngespräche und ein paar Faxe trugen dazu bei, meinen anfänglichen Unglauben abzuschwächen, der aber letztlich nur dadurch ausgeschaltet wurde, dass der Name Wells meiner Tante Liza nicht unbekannt war. Sie betrieb etwas rekonstruierende Ahnenforschung und fand heraus, dass es sich bei Wells um den Nachnamen jener Familie handelte, in die die Schwester meiner Ururgroßmutter eingeheiratet hatte, bevor sie in den 1890er-Jahren in die Vereinigten Staaten emigrierte. Es war also einigermaßen plausibel, dass ich einen entfernten Cousin in Virginia hatte (besser gesagt, bis zum letzten September gehabt hatte). Dass er reich gewesen war, erschien mir aber unwahrscheinlich. Und dass er von meiner Existenz wusste, hielt ich für gänzlich unrealistisch – so sehr, dass mir im Vergleich dazu das Wenige kaum noch außergewöhnlich erschien, was ich über Ambrose Wells’ seltsame Gewohnheiten, seine heimlichen Umtriebe und die Gerüchte herausfand, von denen umgeben war.

Ich zögerte nicht, die Kurse, die ich belegt hatte, abzubrechen und mein Apartment zu kündigen, so losgelöst von allem, wie man sich nur mit dreiundzwanzig fühlen kann, in einem Alter also, in dem alles vorübergehend erscheint und Sesshaftwerden Stagnation bedeutet. Ich flog nach Amerika, ohne die leiseste Ahnung, was auf mich zukommen würde, und in Gesellschaft einer Freundin, deren Zuneigung zu mir das Einzige zu sein schien, was sich beizubehalten lohnte. Am zweiten November landeten wir in Richmond. Am dritten trafen wir Glew, den Anwalt. Am vierten fuhr er uns in seinem Mercedes zu unserem neuen Zuhause.

Niamh (ein gälischer Name, der »Nief« ausgesprochen wird), die vorne neben ihm sitzt, schnappt sich mein Notizbuch, liest den oben stehenden Abschnitt, unterdrückt ein Lachen und schreibt mit ihrem eigenen Stift darunter:

Der schrecklichste Anfang, den ich je gelesen habe.

Und dann »nieft« sie. Dieses Verb habe ich erfunden, um einen bei ihr häufig vorkommenden Gesichtsausdruck zu kennzeichnen – ein winziges, schmallippiges Lächeln, das sie aufrechterhält, während sie mir lange und amüsiert ins Gesicht schaut. Niefen wird auf diesen Seiten ein häufiger vorkommendes Wort sein.

Vermutlich hat sie recht. Aber mir ist aufgefallen, dass Manuskripte immer schlecht sind. Bücher, die man im Haus eines Freundes zufällig aufschlägt, sind gut; das gleiche Buch im Buchladen ist schlecht. Wenn diese Geschichte zu Ende erzählt ist, wird dieser Anfang besser werden.

4 .N O V E M B E R1 9 9 5

A.’S TAGEBUCH

Über uns schwebt eine goldumrandete Wolke von den Ausmaßen eines der größeren Bundesstaaten (sagen wir Arizona), die droht, auf Virginia zu stürzen. Unterhalb dieser Wolke wirft die tief stehende Sonne ihre Strahlen auf die unbefestigte Straße, überbetont die Gelbund Orangetöne, verwandelt Aluminium in Gold und lässt Niamhs bloßen Arm aprikosenfarben wirken. Getreidefelder huschen über die Iris ihrer Augen, während sie im Anblick des Kontinents schwelgt. Es wird schwierig werden, mich nicht in sie zu verlieben.

Von Point Bless aus führt die Straße kilometerweit nach Westen.

»Und wie kommen wir von A nach B, wenn Sie mal nicht da sind?«, frage ich.

»Bleiben Sie einfach auf der gut befahrbaren Straße«, erwidert Glew. »Keine Sorge. Mit Ihrem Auto brauchen Sie nur zehn Minuten.«

»Wir haben ein Auto?«

»Zwei, um genau zu sein. Den Wagen Ihres Cousins – einen Audi – und einen Daewoo, den er für den Butler gekauft hat.«

»Wir haben einen Butler!«

»Strückner. Er ist eher eine Art Haushaltshilfe. Es gab noch anderes Dienstpersonal, aber wir haben das Testament Ihres Cousins so wörtlich wie möglich interpretiert. ›Das Haus und seinen gesamten Inhalt‹, steht dort. Deshalb gehört nur Strückner zum Paket, denn er ist der einzige Angestellte, der im Haus wohnt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Sie auf seine Mitarbeit zählen können.«

»Warum?«

»Er ist seit Mitte Oktober verschwunden. Einfach so, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Ich versuche seitdem vergeblich, ihn zu kontaktieren.«

Niamh kritzelt etwas auf ihren Notizblock und hält es mir hin: Der Butler war’s. Ich grinse. Glew hat nicht lesen können, was sie schrieb, aber vermutlich denkt er sich seinen Teil.

»Ich nehme an, Strückner brauchte Erholung«, sagt er entschuldigend. »Er machte auf mich einen arg geschockten Eindruck. Schließlich hat er die Leichen gefunden.«

»Leichen? Ich dachte, Ambrose Wells hätte ganz allein Selbstmord begangen.«

»Das ist richtig. Auf die gleiche Weise wie sein Vater dreißig Jahre zuvor.«

Etwa fünf Kilometer außerhalb von Point Bless biegt der Wagen rechts ab. Wir fahren über einen Kiesweg, der das Haus weit in das Grundstück hineinschiebt, sodass es von der Straße aus unsichtbar ist. Bis zur Abzweigung hatten Felder die Straße gesäumt, die nun aber durch einen ungebändigten Wald, der einst ein gepflegter Garten gewesen sein könnte, abgelöst wurden. Doch von dem Gebäude halten die Bäume Abstand, respektieren den großen leeren Hof, in dessen Mitte Axton House steht.

Der Bauplan des Hauses muss georgianisch ausgesehen haben: drei Stockwerke hoch, mit Mansardendach. Vom Vorplatz aus betrachtet, fehlt ihm aber der tröstliche griechische Sinn für Proportionen. Auf uns wirkt es ziemlich düster, übertrieben hoch ragt es vor uns empor und hat etwas Prahlerisches. Türen und Fenster dehnen den Goldenen Schnitt immer mehr, strecken sich immer schmaler in die Höhe. Die steinerne Haut des Hauses scheint den Farbton anzunehmen, der gerade am besten in die Landschaft passt. Als wir es zum ersten Mal sahen, wirkte es schmutzig golden. Nur das Heckenlabyrinth hinter dem Wintergarten sorgt für etwas Grün in unmittelbarer Nähe des Hauses. Ringsum ist das Grundstück aber erfüllt von den Stimmen der Vögel und Bäume.

Auf jeder Seite des Vordereingangs befinden sich französische Fenster, die auf eine von Herbstlaub bedeckte Terrasse hinausgehen. Über dem Säulenvorbau des Eingangs ragt eine Art Rückgrat in die Höhe, neben dem sich im ersten Stock beidseitig drei Fenster befinden. Im zweiten Stock ist die Hauswand links und rechts des Rückgrats ein Stück zurückversetzt, was Raum für zwei Balkone schafft. Im Dachgeschoss gibt es nur zwei Gauben, und das Rückgrat in der Mitte bringt eine Mansarde hervor, über der es in einer Art Glockenturm endet. Darin steht etwas, das ein Wetterhahn sein muss, aber eher an einen Sextanten erinnert. Glew sagt, es wäre zugleich Wetterhahn und Kalender: Wenn sein Schatten auf eine bestimmte Eiche in der ersten Baumreihe am Rand des Vorplatzes fällt, zeigt das die Wintersonnenwende an. Bei dieser Konstruktion handelt es sich um ein Patent Benjamin Franklins.

BRIEF

Axton House

1 Axton Rd.

Point Bless, VA 26969

Liebe Tante Liza,

Ich bin mir bewusst, dass der Anlass förmlich danach schreit, mehrere Seiten dieses luxuriösen Briefpapiers, das ich in Ambrose Wells’ Schreibtisch gefunden habe, mit einer ausführlichen Beschreibung von Axton House zu füllen.

Leider kann ich dir diese nicht liefern. Ich schreibe tatsächlich in Axton House, wo wir heute unsere erste Nacht verbringen werden. Niamh und ich teilen uns ein riesiges Bett. Wir könnten darin beide eine Orgie feiern, ohne dass Niamhs Gäste meine stören würden. Glew hat uns heute Nachmittag im Haus herumgeführt, aber wir haben es nicht wirklich gesehen. Nicht auf die Art, die du damals meintest, als du sagtest, dass ein Passagier die Taue auf einem Schiff niemals so sieht wie ein Matrose. Hätten wir das Haus wirklich gesehen, müssten wir jetzt in der Lage sein, darin herumzulaufen und zu wissen, was uns hinter jeder Flügeltür erwartet. Das Haus wirklich zu sehen bedeutet, den Zweck jedes Zimmers und jedes Möbelstücks zu kennen. Wir haben das Haus nicht gesehen. Wir haben lediglich eine sich wiederholende Abfolge von leeren Fluren, großen Fenstern, Kaminen, Kronleuchtern, Spinnweben, Baldachinen und auf jeder Etage einen unaufgeräumten Schreibtisch gesehen.

Aber ich glaube, es gibt ein paar wiederkehrende Muster – zum Beispiel scheint das ganze Haus irgendwie um die Bibliothek im ersten Stock herumgebaut worden zu sein, die in seiner Mitte liegt und sein größter Raum ist. Wahrscheinlich erwähne ich das, weil es zu deiner Vorstellung passt, dass die Wells Menschen waren, die für ihre Forschungen lebten und starben.

Andere Kennzeichen dieses Hauses (zum Beispiel eine große Zahl langer Korridore, deren einziger Zweck offenbar darin liegt, Vorhänge zur Schau zu stellen), verwirren mich.

Ich bezweifle, dass ich in der Lage wäre, auch nur eines der vielen Zimmer wiederzufinden, selbst wenn mein Leben davon abhinge.

Tatsächlich würde ich nicht wagen, mich schlafen zu legen, hätte Niamh nicht eine Spur aus Kichererbsen zum nächsten Badezimmer gelegt.

Von Geistern bisher keine Spur, aber wir bleiben wachsam.

Ich plane, morgen früh erste Kontakte zu den Einheimischen zu knüpfen. Außerdem müssen wir den vermissten Butler finden, Strückner. Niamh und ich sind uns einig, dass das kein guter Name für einen Butler ist.

Wir wünschten, du wärest hier. Das schreibe ich allerdings nur aus Höflichkeit. In Wirklichkeit kommen wir ziemlich gut klar. Niamh sagt, sie hätte gerne einen Hund. Ist das okay?

Küsse,

A.

NIAMHS NOTIZBLOCK

- Was ist das förmlichste Kleidungsstück, das du eingepackt hast?

- Grünes Sommerkleid

- Gut. Wir gehen morgen in die Kirche. Ich nehme an, du hast damit kein Problem.

- Das sind hier Baptisten, glaube ich. Kann ich aber mit leben.

- Puritaner.

- Hab ein komisches Gefühl beim Butler.

- Ich auch.

- Aber er wird im Testament nicht erwähnt. Macht ihn das unverdächtig?

- Ich denke ja, aber etwas passt nicht zusammen. Ich weiß nicht, welches Verhältnis reiche Leute zu ihrem Hauspersonal haben, aber wenn du jemandem, der fünfzig Jahre bei dir im Haus gelebt hat, gar nichts hinterlässt, mochtest du ihn wahrscheinlich nicht besonders, und Sympathie beruht in der Regel auf Gegenseitigkeit. Warum also ist Ambroses Tod dem Butler so nahegegangen?

5 .N O V E M B E R

A.’S TAGEBUCH

Trotz meines Widerwillens, mir Kleidung aus Ambrose Wells Garderobe zu borgen, die zur selben Zeit wie Taschenuhren und Luftschiffen aus der Mode gekommen war, schafften wir es, in der Kirche Aufsehen zu erregen. Ich war der Typ, der sich als Geschichtsprofessor aus dem Oxford der Jahrhundertmitte verkleidet hatte. Und Niamh war das Mädchen, das sich die Haare zu einem losen Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, der wie eine Explosion blauvioletter Bänder aussah, und das ein grünes Kleid trug, zu kurz für Jahreszeit und Anlass. Während des Gottesdienstes bemerkte ich einige neugierige Blicke, und auf dem Weg nach draußen bildeten sich einige zu kleine Gruppen, in denen die Leute sich mit unnötig leisen Stimmen unterhielten. Niamh grüßte sie alle mit umwerfendem Lächeln und sorgte dafür, dass selbst die verklemmtesten Richter bereit gewesen wären, ihr aus der Hand zu fressen.

Niemand sprach uns in der Kirche an, aber später an diesem Tag erhielten wir drei Besuche.

Die Ersten waren die Brodies, gegen siebzehn Uhr. Ihre Farm liegt südlich und ist von den Fenstern in den oberen Stockwerken sichtbar. Sie sind unsere nächsten Nachbarn. Tatsächlich gehörte ihr Land früher den Wells. Wenn ich es richtig verstanden habe, bestellte Mrs Brodies Familie dieses Land, bevor durch den dreizehnten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung die Sklaverei abgeschafft wurde, aber ich wagte nicht, genauer nachzufragen, aus Angst, etwas missverstanden zu haben oder unhöflich zu klingen. Die Wahrheit ist, dass ich anfangs Mühe hatte, den sehr ausgeprägten Akzent Mrs Brodies zu verstehen. Doch wie immer es um das Verhältnis zwischen den Brodies und den Wells in früheren Zeiten bestellt war, muss es Ambrose gegenüber ziemlich herzlich gewesen sein, und Mrs Brodie schien sehr daran gelegen, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten.

Mr Brodie schien der Besuch bei den neuen Nachbarn nicht ganz so am Herzen zu liegen, aber er taute etwas auf, als Niamh, die ich gebeten hatte, etwas zu trinken zu holen, mit einer halben Flasche 7 UP aus der Küche kam. Da erzählte er, Ambrose hätte immer etwas Bourbon im Arbeitszimmer aufbewahrt.

Er meinte das Büro im Erdgeschoss, das für »öffentliche« Geschäftsangelegenheiten benutzt wurde – eines der Zimmer, die ich nicht mag. Das perfekt symmetrische sechseckige Vorzimmer mit Schaukelstühlen in jeder Ecke und Flügeltüren an jeder Wand ist einfach zu symmetrisch, und mit der dunklen Wandvertäfelung und den abweisend wirkenden Büchern erinnert das Büro an das Zimmer eines Schulrektors. Brodie wirkte dadurch aber keineswegs eingeschüchtert. Er ging zielstrebig zu den schweren Bänden über amerikanische Geschichte, mit denen Besucher beeindruckt werden sollten. Er zog Champfreys Aufstieg und Fall des Südens aus dem Regal. In der Wandvertäfelung daneben klickte es, und Brodie entnahm dem sich öffnenden Geheimfach eine Flasche vierzehnjährigen Wild Turkey. Er sagte, Ambrose hätte ihm dieses Geheimnis an dem Tag gezeigt, als sie die Verpachtung des Orangenhaines besiegelten. Ich sagte, falls das Haus noch mehr Geheimnisse berge, sei es wohl eine gute Idee, ihn von nun an öfter einzuladen. Ernst antwortete er: »Ja, die birgt es.«

(Natürlich kennt er sie nicht. Aber sein Glaube daran ist ein ausreichendes Indiz. Ich weiß, wie tief dieser Mann an Dinge glauben kann, die er noch nicht gesehen hat. Ich sah ihn in der Kirche.)

Als er die Klappe in der Wandvertäfelung wieder schloss, bemerkte ich ein Kuvert auf Ambroses Schreibtisch. Ich wunderte mich, dass ich es zuvor nicht gesehen hatte, denn jetzt lag es da so auffällig, dass ich vor lauter Wut, es übersehen zu haben, meinen Kopf gegen die Wand hätte hämmern können. Doch das war überflüssig, denn jemand anderes hatte es bereits gefunden und geöffnet. Das Kuvert liegt jetzt, während ich das hier schreibe, vor mir, leer. »Aeschylus« steht darauf.

Als ich mit Brodie dort drin war, schob ich es unter einen Stapel Papiere und entschied, später weiter darüber nachzudenken. Es wäre unhöflich gewesen, die Frauen zu lange warten zu lassen, auch wenn Mrs Brodie offenbar zu der Sorte Mensch gehörte, die stundenlang reden können, ehe ihnen auffällt, dass ihr Gegenüber stumm ist.

Sie hatte es gerade herausgefunden, als wir uns im Musikzimmer wieder zu ihnen gesellten (langer Raum neben der Eingangshalle, fast ein Saal, mit Klavier, Hi-Fi und Fernseher.) Als wir eintrafen, sagte sie gerade den mir wohlvertrauten Satz: »Aber hören können Sie mich?«, mit sehr lauter Stimme, wobei sie sorgfältig jedes Phonem mit den Lippen formte (was ihr wegen des schon erwähnten Akzents einige Mühe bereitete). Und ich bekam wieder einmal Gelegenheit, Niamh nicken und lautlos lachen zu sehen, ehe ich die üblichen Erklärungen gab: dass sie stumm ist, nicht taubstumm; dass es sich nicht um eine angeborene Behinderung handelt; dass ihr Englisch besser als meines ist, weil sie aus Dublin stammt, während ich es erst in der High School lernte, als ich die Klassiker las; dass sie durch Gesten, Lippenbewegungen oder Schreiben kommuniziert, außerdem durch einen Pfeif- und einen Klopf-Code; dass sie immer Notizblock und Stift bei sich trägt und die Abende damit verbringt, die Leerzeilen zwischen ihren eigenen Zeilen mit dem zu füllen, was ihre Gesprächspartner sagten, und auf diese Weise mit nur fünfzig Prozent Zusatzarbeit lange Dialoge schriftlich festhält; dass sie auf diese Weise vollständig über alle Gespräche Buch führt, die sie je hatte, und auf jeder Notizblockseite notiert, wo das Gespräch stattfand, wann und mit wem; und dass es keine ruhigere Nachbarin gäbe als Niamh.

Letzteres sagte ich wohlüberlegt, und es sorgte für ein unbehagliches Schweigen. Mrs Brodie schlich auf Zehenspitzen um das Thema herum. Ich beschloss, einige der existierenden Gerüchte anzusprechen: Halblügen im Austausch gegen Halbwahrheiten. Ich zählte Ambroses seltsame Gewohnheiten auf, die sonderbaren Geräusche, die Lichter, die im Haus abgehaltenen Rituale. Ganz nebenbei erwähnte ich sogar die Geister. Mr Brodie sagte rasch: »Das mit den Geräuschen stimmt nicht.«

Seine Frau nahm Ambrose Wells regelrecht in Schutz, und man merkte ihr an, dass sie es ehrlich meinte. Die »Leute in der Stadt« hätten ihn für einen Eigenbrötler gehalten, aber sie wäre immer für ihn eingetreten und hätte die anderen darauf hingewiesen, dass seine Tür immer offenstand und er den Brodies gegenüber großzügig war. Wörtlich sagte sie zu uns: »Er hat aus den Fehlern seines Vaters gelernt.« Dann sah man, dass sie diesen Satz schon in der nächsten Sekunde bereute, als sie an Ambroses Ende dachte.

Ich nutzte die Gelegenheit, sie nach John, Ambroses Vater, zu fragen. Darauf antwortete sie wörtlich:

»John war ein noch besessenerer Forscher. Er lebte ganz für seine Studien.«

»Und für seinen Sohn«, ergänzte Mr Brodie. »Wobei aber selbst der erst an zweiter Stelle kam.«

Ich fragte, welche Art Forschungen John Wells und sein Sohn denn betrieben hätten. Sie zögerten. Dann erwähnten sie einige breit gestreute Disziplinen: Geschichte, Geographie … Anthropologie? Mrs Brodie sagte, Ambrose hätte häufig lange Reisen unternommen. »Er war in Asien und Afrika. Erst als sein Rheuma schlimmer wurde, gab er das Reisen auf.«

»Sein Vater interessierte sich auch für Mathematik«, sagte ihr Mann, als sei ihm plötzlich etwas Widersprüchliches aufgefallen. »Er war im Zweiten Weltkrieg Kryptograph.«

Ich brachte noch einmal die sonderbaren Gewohnheiten und Rituale zur Sprache. Wieder wirkten die Brodies peinlich berührt. Wieder betonte Mrs Brodie, jeder könne doch zu Hause tun und lassen, was er wolle, solange der Frieden in der Gemeinde dadurch nicht gestört wurde. »Aber …?«, versuchte ich, ihr mehr zu entlocken.

Schließlich gab sie nach, was ihrem Mann sichtlich missfiel: »Die Wells feierten stets eine Art Jahrestreffen. Im Dezember. Ich denke, daran war überhaupt nichts Sonderbares. Nur weil sie während des restlichen Jahres kaum Besuch hatten, erregte es die Aufmerksamkeit der Leute, dass während dieses alljährlichen Treffens plötzlich viele Autos vor dem Haus parkten. Manche verfuhren sich, landeten auf unserer Farm, und wir erklärten ihnen den Weg. Es handelte sich immer um Männer, die allein anreisten. Sie blieben dann für zwei oder drei Tage.«

»Bis Weihnachten?«

»Nein, sie reisten kurz vor Weihnachten wieder ab.«

Niamh sah mich an und formte mit den Lippen das Wort Wintersonnenwende.

»Vielleicht feierten sie ja Ambroses Geburtstag«, sagte ich.

Sie dachten über diese Möglichkeit nach, doch dann erinnerte sich Mr Brodie, dass diese Tradition der jährlichen Treffen schon aus der Zeit vor Ambrose stammte. Dass Ambrose im Februar Geburtstag hatte, wussten sie offensichtlich nicht.

»Und das waren die einzigen Besucher im ganzen Jahr?«

»In so großen Gruppen, ja. Zu anderen Zeiten kamen nur ein oder zwei von ihnen, aber das geschah nicht oft. Manche kamen etwas öfter – zum Bespiel dieser junge Gentleman, Caleb … so heißt er, glaube ich. Ambrose und er gingen zusammen auf Reisen.«

Mrs Brodie schien zu ahnen, dass ihr nachher zu Hause ein Streit mit ihrem Mann bevorstand, aber sie sagte dennoch:

»Manche Leute denken, dass sie Freimaurer sind.«

Ihr Mann legte die Hand vors Gesicht.

Ich tat überrascht und gab vor, eine halbe Minute lang zu meditieren (während ich mir in Wahrheit vorstellte, wie wohl vierzehnjähriger Bourbon gemischt mit 7 UP schmeckte). Dann sagte ich: »Na, wenn das stimmt, werden wir es wohl bald herausfinden. Ein Freimaurer darf die Identität eines anderen Freimaurers gegenüber Außenstehenden erst nach dessen Tod preisgeben. Wenn also einer von Ambroses Freunden auftaucht, werde ich ihn danach fragen und Ihnen berichten, was er geantwortet hat.«

Ich denke, mein Tonfall trug dazu bei, das Eis zu brechen. Mr Brodie lachte. Sie wollten aufstehen, als Niamh ihnen den Notizblock hinhielt: Was ist mit den Geistern?

Mr Brodie sagte gut gelaunt: »Das ist bestimmt auch nicht wahr.«

BRIEF

Axton House

1 Axton Rd.

Point Bless, VA 26969

Liebe Tante Liza,

[…]* Den zweiten Besuch erhielten wir zur Abendessenszeit. Wir saßen am Tisch, als wir hörten, wie draußen auf dem Kies ein Wagen hielt. Niamh schlug vor, unseren ungebetenen Gast für dich zu fotografieren, aber ich sagte ihr, sie solle das nicht tun. Mr Knox (so stellte er sich uns vor) ist die perfekte Verkörperung der anachronistischen Oberklasse in Virginia, von der ich dir erzählte, als ich Glew beschrieb: Nichts an ihm passt in die heutige Zeit – weder sein Auto, seine Frisur, sein Händedruck noch sein Akzent (sagt Niamh). Doch zum Säulenportal von Axton House passte er perfekt. Hätte er an der Tür meines alten Apartments geklingelt, ich hätte ihn für einen Zeitreisenden gehalten.

Er entschuldigte sich, dass er uns so spät noch aufsuchte. Er sei gerade auf dem Weg nach Lawrenceville (knapp fünfzig Kilometer nordöstlich) hier vorbeigekommen. Glew hätte ihn über unsere Ankunft informiert. Als guter Freund von Wells sei es selbstverständlich für ihn, uns willkommen zu heißen. Er wollte selbst nichts essen, hatte aber kein Problem damit, uns dabei zuzuschauen, wie wir ihm etwas vorkauten. Er ist jünger als Ambrose, vielleicht Anfang vierzig. Erinnert mich an Jeremy Irons.

Niamh hat Polaroidfotos vom Esszimmer gemacht (zweite Tür rechts vom Hauseingang), du kannst dir also die Szene vorstellen. Ich bezweifle, dass wir das Esszimmer oft nutzen werden: Die rosa Tapeten und hohen, dunklen Deckenbalken scheinen missbilligend auf unser Essen herabzusehen. Die gruftige Atmosphäre verlangt nach blutigem Carpaccio. Stattdessen essen wir Spaghetti mit Fleischklößen. Stell dir uns am Nordende des Tisches sitzend vor, während Knox im Süden sitzt, dicht am Kamin. Es schien ihn zu überraschen, dass Niamh den Tisch deckte.

»Ist das nicht Aufgabe des Hauspersonals?«

»Falls Sie den Butler meinen, der hat sich aus dem Staub gemacht, noch ehe er sehen konnte, in welchem Zustand wir morgens das Badezimmer hinterlassen.«

»Strückner hat gekündigt?« Ich glaube, er bedauerte den ungläubigen Klang seiner Stimme, sobald der Satz seine Lippen verlassen hatte.

»Kennen Sie ihn? Wenn Sie ihn sehen, richten Sie ihm aus, dass er seinen Job so schnell nicht wiederbekommt – Niamh kocht wie eine Göttin.«

Wie eine Anakonda verschlang Niamh einen Fleischkloß, der fast so groß war wie ihr Kopf. Knox beobachtete uns beim Essen, als wären wir Teil einer Doku auf dem Discovery Channel.

»Komisch. Ich kannte Ambrose so lange, aber er hat nie von Ihnen erzählt.«

»Das ist okay. Sie hat er ja auch nie erwähnt. Allerdings haben wir nie viel miteinander geredet. Was unter anderem daran lag, dass wir uns nie begegnet sind.«

»Welches verwandtschaftliche Verhältnis bestand eigentlich zwischen Ihnen?«

»Oh, warten Sie, das kann ich Ihnen genau sagen – ich war sein Cousin vierten Grades. Das bedeutet, seine Großmutter Tess und meine Ururgroßmutter waren Schwestern.«

»Aha. Ich kann mir schon vorstellen, dass man einen Cousin vierten Grades haben kann, ohne es zu wissen.«

»Für mich war es auch eine Überraschung.«

»Und er hat Ihnen dieses Haus vermacht.«

»Mit allem, was darin ist.«

»Stand das so in seinem Testament?«

»O nein, da war noch mehr. Es betraf uns, aber auch das Land … Glew arbeitet noch daran. Man sagte mir, ich hätte diesbezüglich das letzte Wort, aber ich denke, wir werden es einfach den jetzigen Pächtern schenken.«

»Es schenken«, äffte er mich nach. »Wissen Sie eigentlich, wie viel dieses Land wert ist?«

»Sehr wenig im Verhältnis zu dem, was wir sonst noch geerbt haben. Wissen Sie: Mir wird erst allmählich klar, dass ich nie wieder arbeiten muss. Nicht, dass ich bisher viel gearbeitet hätte.«

»Was haben Sie denn gemacht?«

»Geographie studiert.«

»Ambrose hatte auch etwas für Geographie übrig«, sagte er, wobei man ihm anmerkte, dass er sich gedanklich mit etwas weniger Trivialem beschäftigte. »Stand denn sonst nichts in dem Testament?«

»Sie sind ganz schön neugierig. Haben Sie ein Auge auf das Tafelsilber geworfen? Wenn ja, darüber lässt sich reden.«

»Nein, nein, darum geht es nicht.« Es sah fast so aus, als würde er erröten. »Ich suche nur nach einer Erklärung für das, was Ambrose getan hat.«

Dieser Satz löste eine bedrückte Stille aus. Wir versuchten, möglichst leise unsere Pasta zu schlürfen.

»Also sonst nichts? Keine Mitteilungen für Strückner oder andere?«

»Ich fürchte, nein. Obwohl … wie war noch gleich Ihr Name?«

»Knox.«

»Caleb Knox?«

»Nein, Curtis Knox.«

»Oh, dann leider nicht.«

»Aber ich kenne Caleb. Wenn Sie Caleb Ford meinen.«

»Ford! Das war es. Mein Fehler – Ford, Knox …« Ich merkte, dass ich mich wie ein Esel aufführte, aber das war gut. Es bewies meine vielseitigen Fähigkeiten.

»Und was stand für Caleb in dem Testament?«

»Das weiß ich nicht. Glew sucht nach ihm. Ist auch verschwunden, wie Strückner.«

»Er ist auf einer Forschungsreise.«

»Tatsächlich? Sagen Sie das bitte Glew. Er wird sich freuen, es zu hören. Wo hält er sich denn auf?«

»In Afrika.«

»Wo in Afrika?«

»Zentralafrika.«

»Etwas genauer wäre schön. Ich habe in meinem Leben schon auf die ein oder andere Landkarte geschaut.«

»Kigali.«

»Wow.« Fast hätte ich passen müssen, aber dann fiel es mir ein: »Ruanda.«

»Da hat er angefangen. Seine Forschungen müssen ihn tief ins Landesinnere geführt haben. Während dieser Feldtrips ist er manchmal monatelang unauffindbar.«

»Wie lange ist er denn schon weg?«

»Seit April.«

»Dann weiß er vielleicht noch gar nicht, dass Ambrose tot ist.«

Knox nickte beiläufig. Nach ein oder zwei Minuten sagte er noch einmal: »Komisch, dass er Ihnen sein Haus vererbt hat.«

»Hatten wir das nicht schon besprochen?«

»Nein, ich … ich meine das anders, als Sie denken. In gewisser Weise ist Axton House ein Geschenk mit bitterem Beigeschmack.«

Die Stille, die daraufhin folgte, war schwerer, einsamer als die vorherige. Die vorherige war eine Aufzug-Stille gewesen. Das jetzt war eine Nachts-allein-im-Wald-Stille.

»Ich meine«, sagte er, »dass dieses Haus kein wirklich angenehmer Ort ist.«

»Entschuldigung, aber können Sie etwas lauter sprechen? Von diesem Ende des Zimmers aus verstehe ich Sie schlecht.«

»Ja, ich weiß: das dreistöckige Herrenhaus, die zehntausendbändige Bibliothek, der Wintergarten … aber davon abgesehen: Das Haus hat eine düstere Vergangenheit.«

»Ich verstehe. Die Gerüchte, die nächtlichen Geräusche … die Geheimriten …«

Ohne mit der Wimper zu zucken, fügte er hinzu: »Die Geister …«

»Blödsinn.« Gegenüber den Brodies hätte ich nie gewagt, so zu reden, aber jetzt konnte ich es mir leisten.

»Klar, das sind natürlich alles nur Märchen. Aber sie gehören zu Axton House dazu, sind Teil des Pakets. ›Ein Haus mit übernatürlichen Extras‹, so hat es Edith Wharton ausgedrückt, glaube ich.«

»Ich glaube nicht an solche Dinge und deren Auswirkungen.«

»Auf Ambrose haben sie sich ausgewirkt«, erwiderte er, sichtlich dankbar, dass ich mich auf das Thema einließ. »Und auf seinen Vater auch.«

Niamh fragte mithilfe ihres Notizblocks: Haben sich wirklich beide auf die gleiche Art umgebracht?

»Ja, das stimmt«, sagte er und lehnte sich zurück, nachdem er ihre Frage mit zusammengekniffenen Augen gelesen hatte. »Im gleichen Alter, zur gleichen Zeit. Und sie sind beide aus dem gleichen Fenster gesprungen.«

»Welches Fenster?«

»Zweite Etage. Drittes Fenster auf der Nordseite, im großen Schlafzimmer.«

In dem Zimmer schlafen wir. Darin sitze ich gerade und schreibe das hier.

Hauptsächlich, um ihn von dem sichtlich tiefen Eindruck abzulenken, den seine Antwort bei Niamh hinterließ, zog ich seine Behauptung in Zweifel: »Wie kommt es, dass nur Mitglieder der Familie Wells betroffen sind und sonst niemand?«

»Aber wer wohnt denn hier sonst noch?«

»Strückner?«

»Ich hätte eingeräumt, dass sich bei ihm keine schädlichen Auswirkungen bemerkbar machten, bis Sie mir sagten, dass er gekündigt hat.«

»Gut gekontert. Und was ist mit den Frauen?«

»Ambroses Mutter starb, als er noch ein Kind war. Brustkrebs. Sein Vater zog ihn allein groß. Nein, hauptsächlich kümmerten sich die Strückners um ihn: Strückner senior als Kindermädchen und Vaterfigur, dann Strückner junior als sein Butler und Freund.«

»Und weiter oben im Familienstammbaum? Was ist mit Ambroses Großvater Horace?«

»Leider reicht mein Wissen nicht so weit zurück.«

»Ist es nicht vernünftiger, Ambroses Tod als Konsequenz aus dem Tod seines Vaters zu begreifen, also davon auszugehen, dass er dieses Trauma sein ganzes Leben als Narbe in sich trug, bis er ins gleiche Alter kam und sich die Wunde wieder öffnete? Dann folgte er seinem Vater, um sich von dem Schmerz zu befreien. Das scheint mir plausibler als die Spekulation, zwei Menschen seien unabhängig voneinander durch einen unbekannten äußeren Einfluss dazu getrieben worden, im gleichen Alter auf die gleiche Weise Selbstmord zu begehen.«

»Eine gute Anwendung von Ockhams Rasiermesser«, sagte er anerkennend.

»Wie alt war Ambrose, als sein Vater starb?«

»Achtzehn.«

»Und sie starben beide im gleichen Alter. Mit fünfzig, nicht wahr?«

»Richtig.«

Das einzige Argument, das mir einfiel, um Niamh und mich zu trösten, war, dass mir noch eine Gnadenfrist von siebenundzwanzig Jahren bleibt.

NIAMHS NOTIZBLOCK

(Im Bett.)

- Hast vergessen zu fragen, ob sie Freimaurer sind.

- Da hast du recht. Aber falls Knox Freimaurer ist, macht er auf mich nicht den Eindruck, dass er bereit wäre, offen darüber zu sprechen.

- Ich mag ihn nicht.

- Ich auch nicht.

- Er mag uns auch nicht – fast, als wären wir ihm im Weg.

- Du meinst, er wollte das Haus für sich? Warum?

- Bestimmt gehört Knox zur Weihnachtsparty-Gruppe. Wells war ihr Anführer. K. hat erwartet, dass W. den Stab an ihn weiterreicht.

- Genau. Deswegen hat er immer wieder gefragt, was im Testament steht. Und ob es Mitteilungen für ihn gibt, oder für Strückner.

- Du hast ihn eifersüchtig gemacht. Jetzt denkt er, Caleb soll Wells’ Nachfolger werden.

- Ja, genau. Ich habe das nur gesagt, um ihn auf die Probe zu stellen. Aber es stimmt ja, dass ein Caleb im Testament erwähnt wird. Ich hatte es ganz vergessen, bis die Brodies den Namen erwähnten. Er klingt exotisch.

- Ich glaube, Caleb werde ich mehr mögen.

- Es kommt noch besser: Wenn Wells die jährlichen Treffen veranstaltet hat, an denen Knox und Caleb teilnehmen, Wells aber jetzt tot ist und Caleb das nicht weiß … wie viele von ihnen wissen ebenfalls noch nichts?

- Du meinst, sie kommen vor Weihnachten alle hierher?

- Warum nicht? Sein Tod hat nicht für Schlagzeilen gesorgt. Er war nicht berühmt, nur reich. Und er starb unerwartet, war nicht krank. Die meisten dieser Leute kommen nur einmal im Jahr hierher. Caleb war einer der Emsigen, und er weiß nichts. Gut möglich, dass auch die anderen nichts ahnen.

- Also mischen wir uns nicht ein? Wir halten uns bedeckt und richten zur Wintersonnenwende das Esszimmer her?

- Das würde bestimmt Spaß machen. Morgen nehme ich mir das Büro vor. Vielleicht finde ich eine Gästeliste oder etwas Ähnliches. Du durchsuchst Strückners Zimmer: Schau nach, ob Ambrose Anweisungen für ihn hinterlassen hat. Noch Fragen?

- Können wir in einem anderen Zimmer schlafen?

- Warum?

- Mir ist lieber, du schläfst im Erdgeschoss.

- Da gibt es aber keine Betten.

- Forderst du damit nicht das Schicksal heraus?

- Aber deshalb bist du doch hier – um mich zu beschützen.

A.’S TAGEBUCH

Nach Mitternacht wachte ich auf. Ich bin mir nicht sicher, wie spät es genau war. Das Bett ist so riesig, dass meine Elfenaugen, wenn ich in der Mitte liege, die LCD-Anzeige der Uhr nicht lesen können. Niamh schlief irgendwo anders auf der Matratze, in dumpfer Stille – keine Bewegung, kein Atem. Außerhalb des Betthimmels begann eine unermessliche dunkle Weite.

Ich wälzte mich nach links und setzte mich auf die Bettkante, bereit, ins Leere zu springen. Fast hätte ich nicht damit gerechnet, festen Boden unter meinen Füßen zu spüren. Ich stand auf, um ein Glas Wasser zu trinken.

Glücklicherweise liegt das Badezimmer im gleichen Flur, genau gegenüber. Wie eine Fledermaus orientierte ich mich nach Gehör: zuerst die knarrenden Dielen im Flur, dann die stillen Fliesen im Badezimmer. Ich hatte etwas Mühe, den Lichtschalter zu finden (sie sind alle zu hoch angebracht). Als das Licht brannte, fiel mir zum ersten Mal auf, dass die Decke gewölbt ist, als stünde man in einem Tunnel. Nachdem ich am Waschbecken etwas Wasser getrunken hatte, blickte ich in den Spiegel, in dem ich jede Einzelheit meiner Haut erkennen konnte. Ich blickte in Richtung der Lampe und bemerkte, dass das Licht heller wurde. Ich kniff die Augen zusammen. Waschbecken, Kacheln, Duschvorhang, alles leuchtete jetzt grellweiß, umgeben von einer Aura, die alle Umrisse unscharf werden ließ, auch den Umriss eines Schattens auf dem Duschvorhang. Nicht mein Schatten. Ein Schatten hinter dem Vorhang.

In dem Moment, als mir das klar wurde, erlosch das Licht.

Ich stand da, wartend, bis meine versengten Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Still zeichnete das Mondlicht die Konturen im Badezimmer neu: nur ein Flüstern im Vergleich zu dem elektrischen Schrei davor.

Dann machte ich einen Schritt auf die Badewanne zu und zog den Vorhang weg.

Es wäre dumm, wenn ich jetzt so täte, als hätte ich dahinter etwas gefunden. Als ich in der Morgendämmerung aufwachte – neben Niamh, die sich in eine Decke gewickelt hatte wie ein Insekt in einen Kokon –, wusste ich zunächst gar nicht, ob ich das Ganze nur geträumt hatte. Aber ich erinnerte mich an den Schatten. Ich erinnerte mich an die Position der Lampe über dem Spiegel und wusste, dass es unmöglich mein eigener Schatten gewesen sein konnte. Es musste jemand in der Wanne gestanden haben.

Niamh wälzte sich herum und streckte Arme und Beine aus ihrer karierten Schmetterlingspuppe. Sie drehte sich zu mir um, und ihr Guten-Morgen-Nief erstarrte auf ihren Lippen.

Ich fragte, was los ist. Sie lief zur Kommode und holte einen Spiegel. Mir ist in jedem Auge eine Ader geplatzt – die Sklera in beiden Augen ist blutrot.

Die Glühbirnen im Badezimmer sind durchgebrannt. Und natürlich gibt es in der Wanne keine Spur von irgendjemandem.

Das war der dritte Besuch.

*Um den Lesern redundante Informationen zu ersparen, werden in diesen Briefen manche Sätze weggelassen, was stets auf diese Weise angezeigt wird.

6 .N O V E M B E R

A’S. TAGEBUCH

Das Zweitschlimmste, was bei einer ärztlichen Untersuchung passieren kann, ist, dass der Arzt einen Kollegen ruft, weil er eine zweite Meinung braucht.

Und das Schlimmste ist, dass sie dich um Erlaubnis bitten, ein Foto machen zu dürfen.

Trotz dieser großen Aufmerksamkeit, die mir zuteilwurde, erwies sich unser Besuch in dem kleinen Krankenhaus von Point Bless als weitgehend nutzlos. Immerhin hatte ich Gelegenheit, die Fahrt in unserem Audi mit der rasanten Schnauze zu genießen, und die entsetzten Gesichter der Fußgänger, denn Niamh brauste mit Tempo hundertachtzig zum Krankenhaus.

Wir frühstückten im Gordon’s, dem Café in der Monroe Street, das für die jungen Leute in der Gegend der Gipfel der Langeweile sein muss. Ich liebte den Laden. Er war amerikanisch durch und durch, mit seinen Tischen am Fenster und den vielen Soßenflaschen und all dem anderen Zeug, das hinter den Glasscheiben stand, ganz wie in den Kinofilmen. Das machte alles, was wir sagten, sehr interessant. Nicht, dass es das sonst nicht gewesen wäre. Niamh fand meine Geschichte von dem Poltergeist im Badezimmer mächtig transzendent. Und die Sonnenbrille, die ich wegen meiner Augen trug, steigerte die Aura des Geheimnisvollen.

- Sollten wir nicht jemanden rufen?

- Wen denn?

- Einen Elektriker!

SICHERHEITSVIDEO: RAYS ELEKTROGESCHÄFT

6 . 1 1 . 1 9 9 5M O N T A G1 1 : 0 2

Ein unrasierter JUNGER MANN mit Sonnenbrille schaut genau in die Kamera.

[Eine FRAU mit Daunenweste und Wollmütze kommt hinter die Ladentheke.]

FRAU:

Hallo.

JUNGER MANN:

Oh, Hallo. Die Frau im Café hat gesagt, wenn ich einen Elektriker brauche, soll ich hier fragen … nach Sam?

FRAU:

Moment, ich hole ihn.

[Sie geht. Hinter dem Mann sucht ein dünnes, circa fünfzehnjähriges MÄDCHEN im Punk-Outfit die Regale ab. Ihr dunkles Haar fällt lockig über ihre Schläfen, endet hinten jungenhaft kurz und explodiert über dem Kopf in einer Vulkaneruption aus Dreadlocks und Wollbändern.]

[Der Mann dreht sich um und sieht, dass sie eine Schachtel öffnet.]

JUNGER MANN:

Wer bezahlt das?

MÄDCHEN:

[Sie zeigt auf ihn und wirkt dabei abwesend, unaufmerksam.]

JUNGER MANN:

Ich? Mein Gott, ich weiß gar nicht, wofür ich mein vieles Geld ausgeben soll. Was bin ich doch für ein neureicher Abschaum!

[Das Mädchen drückt ein paar Tasten auf dem Stimmrekorder, den sie aus der Schachtel gezogen hat.]

AUFNAHME:

… doch für ein neureicher Abschaum!

JUNGER MANN:

Cool. [Schaut sich das Gerät an.] Wo wird denn die Kassette eingelegt?

MÄDCHEN:

[Zeigt auf ein Wort auf der Schachtel.]

JUNGER MANN:

»Digital.« Wow! Haben wir nicht gestern erst Die Ankunft eines Zuges gesehen und sind in Panik aus dem Kino gerannt?

[Die Frau kommt zurück.]

FRAU:

Haben Sie eine Autopanne?

JUNGER MANN:

Oh, nein, ist was bei mir zu Hause. Ich möchte, dass ein Elektriker es sich ansieht.

FRAU:

Ein Stromausfall?

JUNGER MANN:

Nein.

FRAU:

Schalter defekt, Spannungsabfälle …?

JUNGER MANN:

Nein, ganz im Gegenteil. Zu viel Spannung. Ich möchte, dass es jemand überprüft.

FRAU:

Also, hauptsächlich verkaufen wir Geräte und Werkzeuge. Sam fährt nur bei Notfällen raus.

JUNGER MANN:

Aha.

[Die Frau beobachtet das Mädchen, das im Hintergrund an dem Stimmrekorder herumfummelt.]

FRAU:

Sind Sie von hier?

JUNGER MANN:

Ja, wir sind gerade hergezogen, ins … [Er verstummt und liest von den Lippen des Mädchens. Dann wendet er sich wieder der Frau zu.] Wir wohnen in Axton House.

FRAU:

Axton House.

JUNGER MANN:

Ja.

FRAU:

Na, gut. Also … vielleicht kann Sam diese Woche bei Ihnen reinschauen. Ich werde ihn schon vom Sofa scheuchen, wenn nötig.

JUNGER MANN:

Super! Danke.

FRAU:

[Zu dem Mädchen.] Kann ich dir helfen, Schätzchen?

[Das Mädchen schiebt das Gerät wieder in den Karton und stellt es auf den Ladentisch.]

FRAU:

Du willst das kaufen?

MÄDCHEN:

[Nickt.]

FRAU:

[Guckt aufs Preisschild.] Okay, das macht … fünfundachtzig Dollar neunundneunzig.

MÄDCHEN:

[Pfeift, dreht sich zu dem Mann um und schnippt mit dem Finger.]

JUNGER MANN:

[Zückt sein Portemonnaie.] Nehmen Sie Visa?

FRAU:

Klar.

JUNGER MANN:

[Nimmt die Kreditkarte heraus und hält sie dem Mädchen hin.] Tante Liza hat mich gewarnt, dass du das tun würdest.

[Sie grinst. Die Frau steckt die Karte ins Lesegerät, nimmt sie wieder heraus, und er unterschreibt die Quittung.]

FRAU:

Danke. Und herzlich willkommen in Point Bless.

JUNGER MANN:

Danke. [Zum Mädchen.] Lass uns gehen.

[Frau geht hinter der Ladentheke durch eine Tür hinaus. Die beiden gehen zur Ladentür. Das Mädchen trägt die Schachtel.]

JUNGER MANN:

Und wozu hast du das jetzt gekauft?

[Sie zieht an der Schnur, die um ihren Hals hängt, und holt einen Notizblock unter ihrem Shirt hervor, der zusammen mit einem Bleistiftstummel an einem Ring befestigt ist. Sie kritzelt eine Mitteilung und zeigt sie dem jungen Mann.]

JUNGER MANN:

Entweder bin ich zu blöd oder du kürzt zu sehr ab. Was bedeutet »EVP«?

BRIEF

Axton House

1 Axton Rd.

Point Bless, VA 26969

Liebe Tante Liza,

es ist kurz nach halb sechs Uhr abends, und ich liege auf dem Sofa im Musikzimmer (erste Tür links vom Hauseingang). Das gelbe Licht der Stehlampe kämpft gegen die Reste der Abenddämmerung. Am anderen Ende des Zimmers, ungefähr einen halben Kilometer entfernt, höre ich Niamh Klavier spielen. Wo hat eine Göre, die auf den Straßen Irlands aufwuchs, Klavier spielen gelernt?

Nonnen haben es mir beigebracht! *

Wie dem auch sei. Der Tag war grau und denkwürdig traurig, weswegen wir ihn zum größten Teil drinnen verbrachten. Wir haben vor, einige der Kaminöfen anzuheizen, denn sonst dürfte das Haus jetzt, wo der Winter diese langen, zugigen Flure belagert, unbewohnbar werden, außer unter dem Quilt, in den Niamh sich nachts einwickelt, als wäre sie eine chinesische Frühlingsrolle.

Heute haben wir das Labyrinth erkundet. Es ist schön, wie Niamhs Fotos zeigen. Vielleicht machen die wuchernden Hecken und das Laub und die Zweige auf den ungefegten Wegen es sogar noch schöner. Ich denke, Dekadenz wird zu einem Labyrinth. Das Gleiche gilt für das Haus: Verfall und Schmutz romantisieren es.

Das Labyrinth ist aber nicht besonders schwierig. Niamh erzählte mir von dem Tipp, den du ihr mal gegeben hast: »Biege immer in die gleiche Richtung ab und drehe dich nur um, wenn du dich in einer Wegschleife befindest.« Wir haben die Mitte des Labyrinths ziemlich zügig gefunden. Der verschlungene Pfad macht die vier Steinbänke und die Statue der Ariadne, auf die man dort stößt, zu einer kleinen Kostbarkeit. Wir setzten uns hin, trotz des Nieselregens und unserer Angst, dass die unter der Bank herumkriechenden Efeuranken unsere Füße packen und uns in die Hecke hineinziehen würden. Wir saßen eine Weile dort, nahmen die Atmosphäre dieses kleinen Platzes mit der Ariadne-Statue in uns auf und fanden, dass ein Labyrinth eine der verrücktesten und coolsten realen Sachen ist, die man besitzen kann.

Sonst gibt es wenige Neuigkeiten. Ich habe Ambroses Arbeitszimmer im Erdgeschoss gesichtet, und dabei wurde mir nur klar, dass es der Arbeitsbereich war, den er Besuchern präsentierte und wo er seinen nutzlosen öffentlichen Geschäftskram erledigte. Die anderen papierbeladenen Schreibtische im Haus bergen sicher wertvollere Beute.

Niamh erkundete inzwischen Strückners Zimmer und die Räume des Hauspersonals. Sie sind so klein, dass sie unter das Treppenhaus passen, und mit Ausnahme eines praktischen kleinen Badezimmers sind sie seit Langem unbewohnt. Glew sagte uns, dass Strückner sich eines der wohnlicheren Gästezimmer in der renovierten ersten Etage des Südflügels aussuchen durfte, von denen er aus Bescheidenheit das kleinste wählte. Ich frage mich, ob er es je wagte, dort irgendetwas zu verändern und auch nur die geringste Spur von Unordnung zu hinterlassen.

Übrigens sind wir heute Morgen in die Stadt gefahren. Niamh hat dort einen Stimmrekorder gekauft. Sie will ihn nachts ins Badezimmer stellen, um »EVPs« aufzuzeichnen, »elektronische Stimmenphänomene«. Da werde ich wohl beim Pinkeln die Klospülung betätigen müssen, damit man das Plätschern nicht hört. Und wo wir gerade von Plätschern sprechen, sie hat sich den Prospekt eines Schwimmbecken-Herstellers mitgenommen. Ich werde versuchen, sie davon abzubringen, dieses Haus in ein Luxushotel zu verwandeln, aber du musst bald zur Verstärkung kommen. Ich weiß nicht, wie lange ich allein sie noch aufhalten kann.

Okay, das ist wohl meine Art, dir zu sagen, dass ich dich ein bisschen vermisse. Niamh auch, da bin ich mir sicher. Sie darf diese Briefe nicht mehr lesen; sie lacht über meine Prosa und behauptet, dass ich zu pompös klinge. Sie sagt, ich hätte zu viel Lovecraft gelesen.

Na, immerhin habe ich dadurch etwas gutes Englisch gelernt. Und wir leben jetzt in einem Spukhaus, sodass mein Lovecraft-Background sich als nützlich erweisen könnte.

Oh, und Niamh will unbedingt einen Hund.

Küsse,

A.

PS: Dieser Nachtrag verdient eine eigene Seite. Während Niamh nach einem Umschlag für diesen Brief suchte, stieß sie auf das in Ambroses Arbeitszimmer gefundene leere Kuvert mit der Aufschrift »Aeschylus«. Dabei fiel ihr Folgendes auf:

A E S C H Y L U S

S T R Ü C K N E R

AUSZUG AUS SAMUEL MANDALAYS ARS CRYPTOGRAFICA. LONDON, 1977

Unter den Substitutions-Verschlüsselungsverfahren ist die monoalphabetische Substitution das einfachste (und daher transparenteste). Dabei wird jeder Buchstabe einzeln durch ein anderes Symbol ersetzt. Ein denkwürdiges Beispiel hierfür findet sich in Edgar Allen Poes Kurzgeschichte Der Goldkäfer. In Die tanzenden Männchen von Sir Arthur Conan Doyle knackt Sherlock Holmes einen ähnlichen Code. Das häufige Vorkommen dieser Chiffriermethoden in der Krimiliteratur weist darauf hin, dass sie zur sicheren Verschlüsselung geheimer Informationen im richtigen Leben eher weniger taugen.

Die folgende Methode ermöglicht es, eine Nachricht schnell zu verschlüsseln und entschlüsseln, wenn man ein einzelnes Schlüsselwort kennt: Schreiben Sie oben das Alphabet in eine Reihe. Darunter schreiben Sie ein Schlüsselwort, je länger desto besser. Lassen Sie dabei sich wiederholende Buchstaben aus und füllen Sie den Rest der Reihe mit dem übriggebliebenen Teil des Alphabets. Für das folgende Beispiel benutzen wir das Wort Mozambique.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

MOZABIQUECDFGHJKLNPRSTVWXY

Um die unbefugte Entschlüsselung des Codes zu erschweren, kann der Verfasser der Nachricht solche Buchstabenfolgen auf ein Minimum reduzieren, indem er a) häufig wiederkehrende Wörter wie Artikel, Demonstrativa und Personalpronomen möglichst sparsam verwendet oder ganz weglässt, und b) Leerzeichen und Interpunktion weglässt. Dennoch werden einige wiederkehrende Buchstabenfolgen sich nicht vermeiden lassen (siehe Anhang II.3). Wenn zum Beispiel auf 4 immer 5 folgt, vor 5 aber auch andere Symbole stehen können, dann steht 4 höchstwahrscheinlich für q und 5 für u. Das gilt für alle westeuropäischen Sprachen.

Außerdem wird die Nachricht dann immer noch für die in Anhang II ausführlich beschriebene Häufigkeitsanalyse anfällig sein – wie Legrand sie in Edgar Allen Poes Geschichte anwendet: Nehmen Sie alle Symbole der verschlüsselten Nachricht und sortieren Sie sie nach Häufigkeit. Wenn es sich um eine Nachricht in englischer Sprache handelt, ist der am häufigsten vorkommende Buchstabe höchstwahrscheinlich das e.

Definitiv können sie die Entschlüsselung Ihrer Substitution dadurch erschweren, dass Sie sie möglichst kurz halten. Man schätzt (siehe Zangler, 1949), dass jede Nachricht, die aus mehr als achtzig Zeichen besteht, für einen halbwegs fleißigen Chiffrier-Kenner dekodierbar ist. Andererseits kann die Entschlüsselung einer maximal einzeiligen Nachricht ohne Leerzeichen und Interpunktion sich als unmöglich erweisen, selbst wenn lediglich die kinderleichte Caesar-Verschlüsselung benutzt wurde.

Aber eine nicht zu entschlüsselnde Nachricht ist natürlich überhaupt keine Nachricht.

(Schlafzimmer.)

- Was bedeutet das?

- Dass Ambrose eine Nachricht für Strückner hinterlassen hat.

- Aber woher wusste Strückner, dass er Aeschylus ist?

- Vielleicht haben Sie den Code früher schon benutzt? Wells Sr. war Kryptograph.

- Natürlich. Und auch für ihn hat ein Strückner gearbeitet. Natürlich ist es keine besonders schwierige Verschlüsselung. Sie musste wahrscheinlich einfach genug für Strückners Fähigkeiten sein.

- Nicht so einfach, wenn die Nachricht kurz war. Zum Beispiel: »CALEBANRUFEN«

- Von der Hobby-Kryptographie zum unmöglich Entschlüsselbaren – das wäre genau das andere Extrem.

- Aber der Briefumschlag ist der Schlüssel. Strückner kennt schon 8 Buchstaben:

- Und davon ausgehend kann er sich den Rest erarbeiten. Während jemand, der das Kuvert zufällig findet und nicht weiß, für wen es bestimmt ist, bei Null anfangen müsste. Genial.

- Dumm nur, dass wir bloß das Kuvert haben.

- Was hat er wohl mit der Nachricht gemacht?

- Zerstört.

- Ja, glaube ich auch.

A.’S TAGEBUCH

Einen Moment zuvor stand ich in einer blendend hellen weißen Wüste. Die Hitze war unerträglich, aber nicht die Sonne war dafür verantwortlich. Hinter mir brannte ein Feuer. In der Ferne hörte ich Schreie. Licht hüllte mich ein. Ich trug ein Gewehr.

Ich blinzelte in die Dunkelheit und dachte, ich hätte ein Stöhnen oder Keuchen aus dem Traum mitgebracht, das jetzt in der Stille verhallte. Ich wartete darauf, dass Niamh sich bewegte, aber sie rührte sich nicht.

Ich blieb eine Weile im Bett liegen, bis ich mich klar genug im Kopf fühlte, um aufzustehen, mich am Himmelbett entlang zu tasten und das Badezimmer aufzusuchen. Falls dort etwas Unnormales geschah, wollte ich wach genug sein, um es genau beobachten zu können.

Ich schloss die Augen, bevor ich das Licht einschaltete. Die neuen Glühbirnen funktionierten prima, aber meine Augen waren empfindlich geworden. Mit zusammengekniffenen Augen wusch ich mir das Gesicht und achtete dabei darauf, dass Niamhs Stimmrekorder nicht nass wurde. Ich schaute in den Spiegel, und mein Spiegelbild wich einen Schritt zurück. Die Hornhaut sah wieder klarer aus, aber meine Augen waren noch immer rot umrandet, als hätte ich wochenlang geweint.

Ich muss etwas gehört haben. Ich erinnere mich nicht, was es war. Ich weiß, dass ich mich instinktiv zur Wanne umdrehte. Ich sah keinen Schatten.

Als ich näher an die Wanne heranging, stellte ich mir den passenden Soundtrack zu dieser Szene vor. Entweder zwei in rascher Folge gespielte Klaviertöne, oder ein Tremolo mehrerer Violinen, das anschwoll, während ich meine unbesonnene Hand nach dem Vorhang ausstrecke.

Ich zog den Vorhang auf, und eine schmetternd laute Gitarre erschütterte die Fundamente von Axton House.

Der Lärm kam unten aus dem Musikzimmer und war selbst durch zwei Geschossdecken hindurch stark genug, um das Dach wegzublasen. Es handelte sich um das Album der Dead Kennedys, das Niamh schon am Nachmittag gehört hatte, aber ich erkannte es nicht sofort. Was ich erkannte, war ein Pfiff Niamhs, der Jello Biafras Stimme überlagerte und beinahe den Badezimmerspiegel zum Bersten brachte.