Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Sissi Sommer, Klaus Vollmer

- Sprache: Deutsch

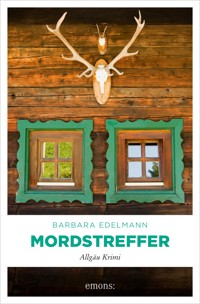

Ein ganz und gar nicht idyllischer, hinterhältig-humorvoller Regionalkrimi. Für den Dorfpfarrer nimmt die Heilige Messe eine unerwartete Wendung, als im Beichtstuhl seiner Kirche eine Frauenleiche entdeckt wird. Das Opfer wurde nicht nur übel zugerichtet, die junge Frau trägt auch noch ihr Faschingskostüm vom Vortag. Ein verzwickter Fall für die Memminger Kommissare Sissi Sommer und Klaus Vollmer, denn beim Faschingsball im Wirtshaus war das halbe Dorf zugegen. Hinter welcher Maske steckt der Mörder?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 477

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Barbara Edelmann ist gebürtige Allgäuerin, lebt glücklich und zufrieden in Erkheim und liebt die Landschaft und die Menschen ihrer Umgebung. Ihre Erfahrungen mit diesem besonderen Menschenschlag verarbeitet sie in ihren Büchern.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2019 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: freeday/photocase.de

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Christine Derrer

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-434-6

Allgäu Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Dieses Buch widme ichHerrn Johannes Huber aus Erkheim, diesem wunderschönen Ort

Samstagabend, Legau

Kalter Wind trieb durchnässtes Laub in Wirbeln durch die Gassen von Legau, dem schmucken Allgäuer Dorf zwischen Memmingen und Kempten. Bei so einem Wetter blieb man normalerweise am besten zu Hause, allerdings nicht an diesem Wochenende im Februar. Da grassierte in Legau nämlich das Faschingsfieber. Brave Angestellte verkleideten sich als verwegene Piraten, Hausfrauen verwandelten sich in Prinzessinnen, hart arbeitende Landwirte kramten den Stetson vom Onkel Sigi, der einmal in seinem Leben die USA bereist hatte, aus der Truhe auf dem Dachboden. Endlich ließen alle mal so richtig die Sau raus, denn das Leben auf dem Land ist hart, und man ist um jede Abwechslung dankbar.

Genau deshalb quoll der Festsaal des »Mohren«, direkt am malerischen Marktplatz in Legau gelegen, an ebendiesem Abend beinahe über vor ausgelassen feiernden Menschen. Ernestine, die Wirtin, kam samt ihren gehetzten Bedienungen den Bestellungen kaum hinterher. Übergewichtige Cowboys, farbenprächtig gekleidete Haremsdamen, gut genährte Ölscheichs und aus Faulheit nur mit einem aufgeklebten Bart verkleidete Herren absolvierten Polonaisen bis zum Schwindelanfall. Dicht an dicht drängten sich ausgelassene Gäste auf der Tanzfläche. Der Alkohol floss in Strömen, und für die frenetisch beklatschten Bühnenshows hatten viele Legauer Einwohner das ganze Jahr über geprobt.

Es gab amüsante Reden mit Anspielungen auf die Lokalpolitik und selbstverständlich Bier bis zum Umfallen. Das war der Sinn an der Sache, und darum war der Fasching in Legau eine Jahreszeit, über die man am besten im Frühling schon nicht mehr sprach, was ziemlich einfach war, weil sich die meisten gar nicht mehr daran erinnerten, was eigentlich genau gelaufen war. Was im Fasching passierte, das wurde, zusammen mit schmutzigem Konfetti und zerknautschten Luftschlangen, am Aschermittwoch von der großen Kehrmaschine beseitigt, und wehe, wenn nicht.

Die Fasnacht ist im Allgäu eine bierernste Angelegenheit, die zwölf Monate Planung, diszipliniertes Training mit in Kauf zu nehmendem schwerem Muskel- und sonstigem -kater sowie Unmengen ehrenamtlichen Engagements erfordert. Reden werden einstudiert und wieder verworfen, die Musikkapelle übt, bis sie Blasen an den Fingern bekommt, alle Gastwirte im Umkreis bestellen unzählige Fässer Bier oder härtere Sachen, und die Vorfreude auf das bunte Treiben beginnt normalerweise gleich nach dem Aschermittwoch, genau wie die nächsten Proben.

Gerade war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Das beliebte Männerballett hatte eine seiner begeistert beklatschten Nummern dargeboten, was darin gipfelte, dass die Herren in blassrosa Tutus eine Art gut gemeinte, wenn auch wackelige Pyramide bildeten, die dann in sich zusammenfiel. Leider war während des Trainings der Anderl Hermann, seines Zeichens Pyramidenspitze, übel bei der Generalprobe gestürzt und nun zu seinem Widerwillen und der großen Freude seiner Ehefrau ans Bett gefesselt, denn die sah ihren Mann nicht gern in einem himbeerfarbenen Tüllröckchen, zumal er im wirklichen Leben auch nie an irgendeine Spitze gelangen würde. Deshalb war das Männerballett an diesem Abend zwar in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt, aber die ungelenken Bewegungen kräftiger, größtenteils unrasierter Waden entzückten Jung und Alt, und nachdem die Darbietung beendet war, ernteten die Herren stehende Ovationen.

Junge Legauer Damen aus der Garde schwenkten straffe, feinbestrumpfte Beine, wie es die Mädels im Moulin Rouge in Paris nicht besser hinbekommen hätten. Der diesjährige Faschingsprinz hielt eine launige Ansprache, die mit Anspielungen auf lokale Größen gespickt war wie ein saftiger Rehbraten, währenddessen seine Prinzessin bekräftigend die Zähne bleckte und an ihrem Sekt schlürfte, denn jetzt kam die Musikkapelle zum Einsatz und brachte mit ein paar zünftigen Liedern weiteren Schwung in den Saal.

Auch der große, an den Festsaal anschließende Nebenraum war überfüllt, es herrschte drangvolle Enge, in der sich alle wohlzufühlen schienen.

In der zugigen Diele im Erdgeschoss kollidierte Pfarrer Sommer, nach der rüstigen Witwe Erna Dobler höchste moralische Instanz des Ortes, soeben mit einem farbenprächtigen, jedoch irgendwie gruselig wirkenden Clown, der ihn auf dem Weg zur viel frequentierten Toilette definitiv absichtlich angerempelt hatte.

»Na, Hungerleider? Wie lang hältst dich schon an einem Bier fest? Hast dir tatsächlich so viel leisten können, dass was rausmuss? Drum schmeiß ich alleweil so viel in den Klingelbeutel, dass du dir wenigstens a Halbe ab und zu gönnen kannst.«

Sommer blieb wie vom Blitz getroffen stehen, denn diese gemeinen Worte und den Tonfall kannte er gut.

»Jürgen, grüß dich«, erwiderte er mit seiner »Kanzel-Stimme«, um den Lärm, der von oben aus dem Festsaal drang, zu übertönen. »Wie immer auf Krawall gebürstet? Ich hab leider keine Zeit. Bitte lass mich vorbei.« Er machte eine angedeutete Verbeugung, doch der ihn um Haupteslänge überragende Clown hielt ihn am Ärmel fest.

»Letzten Sonntag hast wieder angefangen mit deinem sozialistischen Krempel, kannst es net lassen, gell?«, rief er laut. »Dich muss der Neid umtreiben.«

»Nix treibt mich um, bloß das Bier«, wehrte sich Sommer. »Lass mich los, wir sind nicht Don Camillo und Peppone, und Bürgermeister wirst du, wenn’s nach mir geht, nie.«

Er entriss dem Clown seinen Jackenärmel und wollte seinen Weg zur Toilette fortsetzen.

»Da kannst dich drauf freuen, wenn ich gewählt bin, weht frei ein anderer Wind!«, brüllte der Clown Sommer nach und stolzierte hoch erhobenen Hauptes die Treppe hinauf, um seinen Platz am überdimensionalen Tresen einzunehmen.

Er wurde von einem zweiten Clown in einem identischen Kostüm erwartet, der ihn mürrisch nickend begrüßte. »Du brauchst länger auf dem Klo als jedes Weibsbild«, rief er, während er sich mit ehemals weißen Handschuhen an seinem Wodkaglas festhielt. Vor ihm stand eine angebrochene Flasche, in der einiges fehlte.

Die Clowns wandten dem um sie herrschenden Trubel den Rücken zu und versuchten, eine Unterhaltung zu führen, was daran scheiterte, dass beide nicht sehr gesprächig waren.

Bei den zwei Männern handelte es sich um Jürgen Reichelt, Bauunternehmer aus Legau, und Erich Eisermann, seines Zeichens Architekt aus Erkheim, die seit Jahrzehnten miteinander befreundet waren, genau wie ihre Frauen Gerlinde und Angelika. Sie schanzten sich gegenseitig Aufträge im Rahmen des gerade noch Legalen zu und fühlten sich offensichtlich nicht besonders wohl in diesem lärmenden Treiben.

Jürgen war in Legau eine lebende Legende, denn er hatte aus dem Spruch »vom Tellerwäscher zum Millionär« eine feststehende Tatsache gemacht. In der gesamten Umgebung gab es kein Einfamilien- oder Reihenhaus, das nicht von der Reichelt GmbH errichtet worden war. Man kam an Jürgen nicht vorbei, was nicht nur an seiner Statur, sondern auch an seinem Einfluss im Gemeinderat und seinen Verbindungen in die höchsten Ebenen der Kommunalpolitik lag. Jürgen hatte die joviale Ausstrahlung eines Lokalpolitikers, das schlüpfrig-aggressive Gebaren eines Vertreters und das herrische Auftreten eines mittelalterlichen Fürsten, was die besten Voraussetzungen sind, es im Allgäu zu etwas zu bringen. Er war knapp einen Meter neunzig groß, braun gebrannt, mit grünen durchdringenden Augen, vollem, allmählich ergrauendem Haar und einem gewinnenden Lachen, das er ausschließlich bei Vertragsabschlüssen seinen Kunden oder jungen Damen unter dreißig zukommen ließ.

Sein Freund Erich Eisermann, in Statur und Äußerem Jürgen auf beinahe unheimliche Art ähnlich, hatte es vor fünfunddreißig Jahren geschafft, sich lukrativ mit einer sehr wohlhabenden jungen Dame zu verheiraten, und lebte seither auf jenem großen Fuß, mit dem er geboren worden war. Kurz nach der Hochzeit hatte er sämtliche hochfliegenden Pläne, wie das Errichten eines monumentalen, mit Preisen überhäuften Baudenkmals in irgendeiner deutschen Metropole, auf Eis gelegt, nachdem er festgestellt hatte, dass man sich mit Geld ganz ausgezeichnet selbst verwirklichen konnte und dazu nicht unbedingt Kompetenz oder Arbeit nötig war. Jürgen und Erich hatten sich vor Jahrzehnten bei einem Treffen des Rotary Clubs kennen- und schätzen gelernt, da sie nach dem dritten Glenfiddich ohne Eis viele ausbaufähige Gemeinsamkeiten entdeckt hatten, wie zum Beispiel ihrer beider Vorliebe für bildhübsche junge Frauen ohne Anhang oder Skrupel. Eine Zusammenarbeit in beruflicher Hinsicht ergab sich anschließend aufgrund dieser signifikanten Schnittmenge an Gemeinsamkeiten automatisch, nachdem sich ihre Gattinnen Gerlinde und Angelika beschnuppert und sympathisch gefunden hatten.

Erich war fast genauso groß wie Jürgen, mit vollem braunen Haar, blitzend blauen Augen und dem gefährlichen Charisma eines in die Jahre gekommenen Sean Connery, was zum Teil daran lag, dass er quasi sein gesamtes Leben im Schongang verbracht hatte. Er unterhielt seit vielen Jahren ein luxuriös eingerichtetes Büro in Memmingen. Willige Praktikanten oder frisch von der Uni gepurzelte Architekten, die für einen Hungerlohn sämtliche Arbeit erledigten, gab es genug. Mehrmals wöchentlich schneite er in die von Glas und Chrom dominierte Dependance, scheuchte die Angestellten durcheinander wie der schneidende Ostwind das Legauer Laub an diesem Februarabend und verschwand dann wieder in einem seiner butterweichen Kaschmirmäntel, denn ein Gesicht wie seines brauchte viel Pflege. Merkwürdigerweise funktionierte das Architekturbüro wie eine gut geölte Maschine, weil seine Angestellten wussten: Je effizienter sie arbeiteten, umso weniger würde sich der Chef bei ihnen sehen lassen.

Jürgen hingegen war der geborene Selfmademan, grundsätzlich der Erste, der kam, und der Letzte, der am Abend verschwand. Sein Tagesplan war straff organisiert, und er kümmerte sich um jeden einzelnen Sack Zement persönlich, denn rein geschäftlich traute er niemandem. Vielleicht hatte er es deshalb so weit gebracht.

Obwohl es Jürgen nicht in den Kram passte, musste er gelegentlich gesellschaftliche Verpflichtungen wahrnehmen und sich in seiner Eigenschaft als Gemeinderat, Bauunternehmer und eventueller künftiger Bürgermeister immer mal auf Veranstaltungen wie dem Legauer Faschingsball sehen lassen. Dadurch erfuhr er, wer ein Grundstück geerbt hatte oder ein Haus zu bauen gedachte. Bei solchen Gelegenheiten konnte dann dezent Eisermanns Name ins Gespräch gebracht werden, und das Geschäft war perfekt.

»Sapprament!«, fluchte Erich plötzlich unwirsch und drehte sich um.

Eben hatte die Uschi vom Landerer beim Tanzen das Gleichgewicht verloren und ihn im Rückwärtsgang samt ihrem appetitlichen Hintern angerempelt. Er schob sie missmutig beiseite, schaute sich kurz um, wer den Zusammenprall gesehen haben könnte, und wandte sich dann wieder seinem Glas zu.

Gelegentlich grüßte einer der beiden Männer nach links oder rechts, denn trotz ihres grellen Make-ups, der feuerroten Knollennasen, der orangefarbenen Perücken und des lang gezogenen Munds waren sie nicht anonym. In einem Allgäuer Dorf erkennt jeder jeden, und so viel Schminke gibt es auf der ganzen Welt nicht, dass man inkognito bleiben kann, auch wenn man das möchte. Die einzige Alternative wäre ein Affenkostüm gewesen, aber das hatten sie ihren Frauen gegenüber unisono abgelehnt. Nicht mal, weil es hässlich war, sondern weil man darin so schwitzte.

»Habts ihr eine Versammlung der Witzbolde, oder gehts ihr zum Lachen in den Keller?«, ertönte hinter ihnen mit einem Mal eine laute Stimme. Egon Beißner, ein untersetzter Lautracher in Frauenkleidern, war zu ihnen getreten, legte beiden jovial seinen Arm auf die Schultern und drückte sie kräftig. »Toll, oder? Und alle so witzig und gut drauf!« In seiner Kittelschürze und der blonden Perücke hatte Egon eine gemeine Ähnlichkeit mit Cindy aus Marzahn.

»Mein Gott, siehst du greislich aus, Egon.« Jürgen taxierte Egon bissig von oben bis unten.

»Jetzt gibt’s sechzig verschiedene Geschlechter zur Auswahl, und du suchst dir ausgerechnet des raus, wo dir am wenigsten steht? Wie kann man sich bloß als Weib verkleiden? Trink was. Ah na, besser, die anderen saufen. Deine nacketen Füß in dem kurzen Kittel kann man ja net aushalten. Und was machst für ein Gesicht? Hast deine Tage?«

Der so Gescholtene verzog beleidigt seinen Mund. Im normalen Leben war er ein gedrungener Mittfünfziger mit aschfarbenem Haar, randloser Brille und dem Gesichtsausdruck eines Fleischerhundes mit Verdauungsbeschwerden. Egon war seit dreißig Jahren mehr oder weniger glücklich verheiratet, von Beruf Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und litt, als wäre er wirklich eine Frau, unter Dauer-PMS, weil ihm das Leben seit Jahrzehnten verwehrte, was ihm zustand, nämlich eine knackige Zweiundzwanzigjährige, die zu dem Porschemodell passen würde, das er im Autohaus gelegentlich begehrlich betrachtete. Das Leben war ungerecht.

Die Idee, als Frau auf den Faschingsball zu gehen, war ihm gekommen, weil sein Cowboy-Outfit vom letzten Jahr offensichtlich eingelaufen war, jedoch die Kittelschürze seiner Ehefrau neuerdings perfekt zu sitzen schien.

»Sehts net viel besser aus als ich, ihr zwei alten Deppen«, gab er bissig zurück. »Hab’s mir lustiger vorgestellt.«

Da Erich und Jürgen, trotz ihres Alters, im Alltagsleben ein attraktives Duo darstellten, hatten deren Frauen die beiden berechnend in Clownskostüme gesteckt, mit weißer und schwarzer Farbe bemalt, ihnen feuerrote Plastiknasen aufgesetzt und gehofft, dass sich der emotionale Schaden dieses Jahr in Grenzen halten würde. Wer lächerlich ist, reißt weniger auf – so die Idee. Bisher funktionierte das gut, denn etliche knapp gewandete Prinzessinnen und Cowgirls waren achtlos an den ehemaligen Platzhirschen vorbeimarschiert, und bis auf ein knappes »Grüß euch« war nichts passiert.

»Hau ab, Egon. Mir ham schon Weiber. Dich täten mir nicht amal nehmen, wenn du zahlst«, knurrte Erich.

Egon, enttäuscht vom Leben, dem Universum und diesem Abend, beugte sich blitzschnell nach vorn und drückte ihm einen festen Kuss auf die Wange, der sich leuchtend auf der weißen Faschingsschminke abzeichnete.

»Sieht gut aus.« Er machte boshaft ein paar schmatzende Geräusche, die im allgemeinen Getümmel untergingen.

»Spinnst du?«, brüllte Erich und holte aus, um Egon eine zu schmieren.

Der wich beleidigt zurück. »Stell dich net so an. So wie du daherkommst, wird des wohl des einzige Bussi sein, des du heut kriegst.«

»Hau bloß ab, wenn ich dir auf die Schulter hau, graben die bis übermorgen nach dir«, drohte Erich und machte Anstalten, sich zu erheben.

Egon wandte sich vorsichtshalber zum Gehen. »Ich komm wieder.«

»Der nimmt seine Verkleidung ein bissle zu ernst, der Dummbeutel.« Erich schaute Egon grimmig hinterher, bis dieser samt seiner Kittelschürze über unrasierten Waden im Gewühl verschwunden war. »Hab ich’s heut schon erwähnt? Schönes Kostüm.«

»Ja. Deins auch«, brummte Jürgen. »Ich wollt mich net verkleiden, aber wenn die Gerlinde sich mal was in den Kopf gesetzt hat. Weißt ja selber.«

»Ja. Weiß ich. Die Angelika dreht wegen jedem Dreck durch. Neulich hab ich sie erwischt, wie sie mein Handy kontrolliert hat. Die spinnt doch.«

»Tut se net. Sei net so scheinheilig. Lass dich ja net erwischen, sonst ist Schluss mit lustig.«

»Selber.« Erich nahm noch einen Schluck, als ein elektronisches Geräusch ertönte, das trotz des Lärmpegels beide aufhorchen ließ.

»Sag mal, hörst du des gar net? SMS.« Erich deutete auf Jürgens weißen Kittel.

»Ist deins«, winkte Jürgen ab. »Ich hab heut frei. Jetzt brauch ich a frische Flasche, sonst halt ich des net aus.«

»Hier seid ihr also! Schwätzt ihr wieder übers Geschäft?«

Zwei Frauen Mitte fünfzig, eine Haremsdame mit makelloser Figur in bauchfreiem violettem Outfit und eine komplett in Himmelblau gekleidete Prinzessin mit spitzem Hut und spöttischem Lächeln, kamen auf die Clowns zu und wedelten mit den Armen, um sich Kühlung zu verschaffen.

»Des war wohl doch keine so gute Idee, wie mir euch verkleidet ham! Ich kann euch kaum auseinanderhalten. Mit wem bin ich verheiratet?«, schrie die Haremsdame viel zu laut und fuchtelte mit den beringten Händen, wobei ihr Schleier, der den Mund halb verdeckte, ein beinahe faltenfreies, hübsches Gesicht freigab.

Die Prinzessin neben ihr, bei der es sich um Gerlinde, die seit dreißig Jahren gesetzlich angetraute Gattin von Jürgen, handelte, lockerte an ihrem blauen Mieder zwei Knöpfe und lachte die beiden Männer an. »Siehst, ich hab’s dir doch gesagt, Angie. Die hocken bloß da und saufen, die stellen nix an. Was du immer hast!«

Angelika, Erich Eisermanns Ehefrau, verzog ihr Gesicht zu einem gequälten Lächeln. »Ihr seids ja net so in Stimmung«, murrte sie und quetschte sich neben ihren Ehemann. Dann biss sie ihm sanft in das weiß geschminkte Ohr, woraufhin er zusammenzuckte.

»Herrgott, Angie, du benimmst dich wie a Teenager!«, brüllte er, um sich verständlich zu machen.

»Brummbär, du, ich geh mit der Gerlinde tanzen. Kommst mit?« Sie zupfte ihren Mann kokett am Polyesterärmel, den er ihr unwillig entriss.

»Was ist denn des?« Angelika musterte misstrauisch den großen Lippenstiftabdruck auf der Wange ihres Gatten. »Wer war des?«

»Himmel, Jürgen, deine Perücke haart furchtbar!« Gerlinde zupfte sich ein rotes kräuseliges Haar vom Dekolleté. »Angie, komm. Reg dich net auf. Net vor alle Leut. Mir brauchen euch net«, wandte sie sich an Jürgen. »Mir kommen auch so klar, gell, Angie?« Sie zog ihre Freundin auf die Tanzfläche, wo beide im Gewühl verschwanden.

»Weiber.« Erich stierte verbissen in sein Wodkaglas, während Jürgen ihre Gläser aus der vor ihnen stehenden Flasche wieder füllte. Dann entdeckte er etwas in seinem Blickwinkel, drehte sich hastig um und tippte Jürgen auf die Schulter. »He, hast des gesehen? Die Verrückte aus Erkheim treibt sich heut auch hier herum, ist sie dir aufgefallen? Hab erst gedacht, ich hab mich verschaut. Die glaubt, man kennt sie net in ihrer Maskerade. Ich hoff, die macht keinen Ärger, der würd ich alles zutrauen. Die hat so einen Dachschaden.«

»Bestimmt hast dich getäuscht«, sagte Jürgen. »Spinnst halt auch schon, kein Wunder, bei deiner Alten.«

Erich ließ sich zurücksinken, warf aber regelmäßig misstrauische Blicke hinter sich, als erwartete er, dass sich gleich jemand auf ihn stürzen könnte.

»Susi, gehst mit mir aufs Klo? Der Doktor hat g’sagt, ich darf net so schwer heben!« Josef Landerer prustete, amüsiert von seiner eigenen Witzigkeit, los. Er trug ein Cowboykostüm, das aus Jeans, einem karierten Hemd und einem geliehenen Stetson bestand, der durch mehrere Zusammenstöße schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war und ihm nun ständig in die Stirn zu rutschen drohte.

Da Josef als ernst zu nehmender Kandidat nicht in Frage kam, erntete er keine Antwort. Die junge Dame, der dieser schlüpfrige Witz gegolten hatte – Susi Bäcker, eine üppige Zwanzigjährige mit runden Kulleraugen und einem stets wie überrascht geschürzten Schmollmund –, hatte sich an blöde Anmachen seit dem Beginn ihrer Geschlechtsreife gewöhnt, denn sie war blond, trug BH-Größe E und Gehirngröße A. Heute musste sie ihre Aufmerksamkeit aufgrund einiger Gratisschnäpse, in deren Genuss sie dank ihrer E-Körbchen gekommen war, dem schwankenden Boden unter ihren wackeligen Beinen widmen.

Sie drückte sich in ihrem regenbogenfarbenen Phantasiekostüm – einer Kreation aus straff an den strategisch wichtigen Stellen sitzender Faschingsseide, pfundweise Straußenfedern und einer Menge wahllos verteilter Glitzersteine auf Ausschnitt und Wangenknochen – wie ein zu drall geratenes Vitaminbonbon durch die Menschenmenge in Richtung Damentoilette.

»Depp, blöder«, nuschelte sie. Ihr Lippenstift war bereits vor geraumer Zeit an diversen Schnapsgläsern hängen geblieben, und Susi wollte sich ein wenig das Make-up auffrischen, das aus schwarzem Lidschatten, aufgeklebten Wimpern und einigen koketten Herzchen auf den Wangen bestand, die ihr der Norbert vom Einsiedlerhof schon überraschend abgeschleckt hatte, als sie zusammen Brüderschaft getrunken hatten.

Susi setzte schwankend ihren Weg zur Toilette fort, als sie abrupt zum Stehen gebracht wurde und sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte.

»Pass doch auf!« Unversehens war sie im Gedränge mit Petra Keller zusammengestoßen, die als Batwoman verkleidet war.

Petra, eine große Dunkelhaarige mit ausladendem Becken und einem Vorbau, auf dem der Josef gern mal ein Bier abgestellt hätte, trug ein hautenges schwarzes Gummikostüm, das im Internetshop als »Latex-Overall« bezeichnet worden und eigentlich anderen Zwecken zugedacht war, dazu hochhackige schwarze Stiefel, eine paillettenbesetzte Augenmaske und eine auf Turmhöhe toupierte schwarze Perücke. Die hatte, genau wie Josef Landerers Cowboyhut, schwer gelitten und sah nun aus wie irgendetwas, in dem sich Krähen ein Nest bauten.

»Kannst net aufpassen, du dumme Kuh?«, zischte Petra. »Hast mir alles in den Ausschnitt geschüttet! Dumm und dick. Der Männer Glück.«

»Stell dich net so an«, giftete Susi zurück. »Ist eh alles Vollgummi bei dir. Drunter und drüber. Lass dich halt von der Tine mit dem Schlauch abspritzen. So wie du die letzte Zeit zugenommen hast, kannst auch gleich in Altusried durch die Autowaschanlage laufen.« Sie strich sich über ihren eigenen, nicht ganz flachen Bauch.

»Du hinterfotziges Luder, du!« Petra warf sich mit ihrer ganzen gummierten Masse auf die arme Susi, die das Gleichgewicht verlor und in einen Pulk von Wüstenscheichs, Piraten und Cowboys fiel, die erschrocken auseinanderspritzten, bis sie erkannten, dass es sich bei dem Vorfall um einen echten »Weibercatch« handelte.

»Frauen raufen!«, schrie Hermann Reisacher, der Starfriseur des Ortes, heute als Ölscheich unterwegs, begeistert, während sich Susi empört aufrappelte und Anstalten machte, sich auf Petra zu stürzen.

»Hört sofort auf«, ertönte plötzlich hinter ihnen eine laute, befehlsgewohnte Stimme.

Unbemerkt war Ernestine Seitz, die Wirtin, in den Kreis getreten, hatte beide Mädchen am Kragen gepackt, wobei sich die Sache bei Petra in ihrem rutschigen Gummi-Outfit als schwierig gestaltete, und sah grimmig in die Runde.

»Schämt ihr euch nicht?«, herrschte sie die Umstehenden an. »Da greift man doch ein!« Sie machte ihrer Empörung mit einem tiefen Seufzer Luft und wandte sich den Mädchen zu.

Vor allem die kleine Susi zappelte wie ein gestrandeter Wal in dem eisernen Griff von Ernestine, ihres Zeichens zugewanderte Gastwirtin aus dem schönen Osten von Deutschland, deren Oberarme durch das jahrelange Stemmen von Bierkrügen und Knödeltellern gestählt waren wie die von Vitali Klitschko. Deshalb hatte Susi keine Chance.

Ernestine, die trotz des Faschingsballes ihr geliebtes schwarzes Dirndl und eine geflochtene Haarkrone trug, um die sie von Kaiserin Sisi beneidet worden wäre, fixierte Petra unerbittlich, ohne ihren Griff zu lockern. »Macht das draußen aus. Nicht in meiner Wirtschaft, verstanden?« Mit diesen Worten ließ sie die beiden los. »Abmarsch!«, donnerte sie ihnen hinterher.

»Schaust aus wie frisch aus dem Dominastudio«, rief Susi ihrer in Latex gehüllten Kontrahentin zu, die sich draußen auf dem Gang erneut kreischend auf sie werfen wollte, was aber durch Susis rasante Flucht auf rosaroten Hacken verhindert wurde. Mit schrillem Quieken, das zum Teil den unzähligen spendierten Proseccos und Schnäpsen geschuldet war, quetschte sich Susi schwer atmend durch die nur einen Spalt offene hölzerne Eingangstür und floh nach draußen in die kalte Februarnacht, Petra ihr nach.

»Was ist denn los?« Aus der angrenzenden Gaststube waren zwei Herren in die geräumige Diele getreten, Pfarrer Sommer und Ernst Hoff.

Ernestine war zwar vollauf damit beschäftigt, ihre gemieteten Bedienungen während des Faschingsballes mit Argusaugen zu beaufsichtigen, hatte es aber nicht übers Herz gebracht, ihre normalen Gäste, die einfach nur ihre Halbe trinken wollten, auszusperren. Darum kontrollierte sie die Wirtsstube und den heute unterbesetzten Stammtisch nur sporadisch, servierte ein frisches Bier und überließ die paar einsamen Kandidaten ihrem traurigen Schicksal, da das richtige Geschäft an diesem Abend im Nebensaal stattfand.

»Tjaja, der Alkohol.« Sommer blickte salbungsvoll gen Himmel. »Der macht aus jedem Menschen eine Bestie. Der Fasching ist eine Zeit der größten Anfechtungen gegen die menschliche Natur.«

»Wie wahr, Herr Pfarrer.« Ernst Hoff, der von seiner Frau heute ausnahmsweise in die Freiheit entlassen worden war, nickte bekräftigend.

Ernestine verschwand wieder im Saal, wo die Stimmung mit dem Auftritt von Herrmann Huber, der als Frau verkleidet über die Wechseljahre referierte, kochte. Je nach Chromosomenverteilung wurden seine Ausführungen amüsiert oder wütend aufgenommen.

Draußen vor der Tür standen sich Susi und Petra unversöhnlich gegenüber. Beide froren zwar wie die Schneider, nur nachgeben wollte keine.

»Bist ja bloß neidisch, weil du dir so was nicht leisten kannst.« Petra wiegte sich in ihren ausladenden Hüften, was ein hörbares Quietschen des Gummis zur Folge hatte. Batman hätte bei diesem Anblick vermutlich sofort entsetzt die Flucht ergriffen, aber für Legauer Verhältnisse reichte ihr Kostüm aus.

»Was kann ich mir net leisten? Einen Gummianzug? Damit ich daherkomm wie ein Traktorreifen?« Susi zitterte, weil ihr regenbogenfarbener Alptraum nur aus Polyester bestand und den garstigen Februarwind bis auf die Knochen durchließ.

In diesem Moment öffnete sich die Eingangstür. Heraus trat wackelig Schucki Hermann, flankiert von Markus Gerber, die beide von einer gnadenlosen Regierung und einer für sie ungünstig gelaufenen Volksabstimmung per Gesetz dazu genötigt waren, ihre Zigaretten in der arktischen Kälte zu rauchen. Sie stellten sich neben den großen Standaschenbecher und beobachteten die beiden Mädchen feixend.

Markus war zwar relativ neu in Legau, vor einem Jahr wegen einer stattlichen Erbschaft seiner Tante zugezogen, erkannte aber eine gute Gelegenheit, wenn sie sich ihm bot. Er lehnte sich mit seinen gesamten hundertfünfzig, vor allem im Bauchraum verteilten Kilo lässig an die Hauswand und schaute den Mädchen mit amüsiert funkelnden Augen zu. Mit seinem freundlichen Gesicht, dem üppigen hellbraunen Haarschopf und den riesigen Händen wirkte er im ersten Moment wie ein großer, kuscheliger Teddybär, weshalb er regelmäßig ein Lächeln zurückbekam, wenn er eines verschenkte.

Trotz seines stattlichen Kampfgewichts war er alles andere als unattraktiv. Er bewegte sich behände und geschmeidig und besaß genügend Charme, um sämtliche Legauer Damen im reiferen Alter und darüber hinaus um den kleinen Finger zu wickeln. Dank seiner verlogenen Eloquenz hatte er sich innerhalb der letzten zwölf Monate schon in etliche begehrliche Träume hineingeschummelt, wenn er mit seinem schwarzen BMW-Cabrio durch den Ort düste, um bei ausschließlich weiblichen Kunden Besuche zu machen. Sogar in zwei von Pfarrer Sommer abgenommenen Beichten war er wohlwollend erwähnt worden, denn Markus legte in seinem Beruf als Versicherungsvertreter außerordentliches Engagement an den Tag. Er verteilte Komplimente wie die Kölner im Karneval Kamelle und scheute nicht vor größerem Arbeitseinsatz zurück, wenn es galt, eine lukrative Police an die Frau zu bringen – notfalls auf dem Rücksitz seines Boliden, was ihm stets alles abverlangte, denn der Wagen war zwar schick, aber nicht geräumig genug für jemanden von seiner Statur, vor allem in der Horizontalen. Auf dem Faschingsball heute Abend witterte er eine gute Gelegenheit, Visitenkarten seiner Assekuranz in Handtaschen zu schmuggeln, denn er plante einen längeren Urlaub in der Karibik, bei dem er nicht jeden Cent umdrehen wollte.

Sein Begleiter Schucki Hermann, Mitte vierzig, war seit vielen Jahren bekennender Kampftrinker und stand mit der Realität auf Kriegsfuß, was man an seinem geistesabwesenden Gesichtsausdruck sehr gut erkennen konnte. Seit nunmehr einem Dreivierteljahr war er emotional vereinsamt, da hatte nämlich die unbarmherzige Kommissarin des K1 in Memmingen, Sissi Sommer, seinen besten und einzigen Freund Manni wegen Drogenhandels und einiger anderer unschöner Straftaten eingebuchtet, und Schucki konnte nun mit niemandem mehr bekifft am Illerufer sitzen und sich darüber austauschen, warum hier im Allgäu alle so scharf aufs Arbeiten und Geldverdienen waren.

In der Hoffnung, einen neuen Kumpel zu finden, der inmitten von Bierdünsten und Haschischwolken mit ihm in einer menschenleeren Ecke philosophierte, hatte er sich das Geld für die Eintrittskarte zum Faschingsball von seiner Mutter erbettelt und tatsächlich am Tresen Markus kennengelernt. Der wollte ihm umgehend zwischen zwei Schnäpsen und drei Bier eine Haftpflicht- und eine Unfallversicherung verkaufen, weil er davon überzeugt war, dieser Mann könnte es gebrauchen – selbstverständlich erst nach einer Bonitätsprüfung, denn Schucki sah heute nämlich wieder mal aus, als hätte man ihn soeben aus einer brasilianischen Favela importiert.

»Hey! Was soll des?« Empört rückte Markus zur Seite, um einen großen Clown vorbeizulassen, der durch die schwere hölzerne Tür des »Mohren« gestolpert kam und ihn rücksichtslos anrempelte, um schlingernd im Dunkel der Nacht zu verschwinden. »Trampel, unhöflicher.«

Schucki betrachtete derweil fasziniert die jungen Frauen, die sich umkreisten wie zwei Kampfhähne in einem mexikanischen Hinterhof.

»Ich reiß dir die Haar aus, du Besen!« Petra war fuchsteufelswild und machte einen Ausfallschritt auf Susi zu, wobei es abermals quietschte.

»Dich fürcht ich net! Wird schon einen Grund ham, dass du a Gummihose anhast«, konterte Susi und wich sicherheitshalber erst einmal zurück, denn Petra war einen Kopf größer als sie selbst.

»Wenn des net Vampirella und Frau Holle sind, fress ich an Besen!« Markus schlug sich amüsiert auf die Schenkel, wobei ihm die Zigarette auf den durchnässten Treppenstein fiel und ausging. »Sakrament.«

»Du bist genauso blöd, wies d’ ausschaust, Markus.« Petra zerrte an ihrem Gummiausschnitt, was wieder ein merkwürdiges Geräusch verursachte.

»Auf geht’s, immer fest drauf«, feuerte Markus boshaft die beiden Mädchen an.

»Weißt was, Petra?«, schlug Susi nach kurzem Nachdenken vor. »Dass der dicke Spanner was zum Schauen hat, schlägern mir net, meinst net auch? Ich hab’s net so gemeint. Des mit der Waschanlage. Lass uns reingehen. Die zwei Deppen da ham keine Ahnung, was ein gutes Kostüm ist. Mir sollten nicht so streiten. Ist doch nicht ewig Fasching. Hast gesehen, der Dennis ist heut da. Der spendiert uns was. Macht der doch immer.«

»Na, bitte, bleibts draußen«, kicherte Markus.

»Gerber, du Schmierkittel.« Petra warf ihm einen bösen Blick zu. »Meine Mama hat gesagt, mit so einem wie dir brauch ich net heimzukommen. Du willst den Leuten bloß was verkaufen. Komm, Susi, mir gehen.«

Damit hakte sie die mittlerweile vor Kälte bibbernde Susi unter, und beide drängten sich, verachtungsvoll die Köpfe erhoben, einträchtig an Markus und Schucki vorbei durch den schummrigen Gang in Richtung Saal, wo mittlerweile die dritte Polonaise des Abends stattfand.

Gleichzeitig wurde Markus nochmals angerempelt. Er drehte sich empört um. »Sapperment, die sagt net amal was, die haut einfach ab. Hey, du!«, brüllte er, doch die Frauengestalt entfernte sich hastig mit klappernden Absätzen in die gleiche Richtung wie zuvor der Clown. »Schucki, hast du des grad gesehen, die Katz?«, wandte er sich an seinen neu akquirierten Kunden, der weiter ungerührt den Baum vor dem Rathaus beobachtete. »Nettes Kätzli.«

»Was für a Katz?«, fragte Schucki in Zeitlupe. Es hörte sich an, als befände er sich unter Wasser.

»Da hinten lauft se.« Markus blinzelte in Richtung Bad Grönenbacher Straße, aber keine Silhouette war mehr zu erkennen. »Komm, geh mer ins Warme. Ich spendier dir einen. Hast du eigentlich amal an eine Berufsunfähigkeitsversicherung gedacht?«

Schucki nickte sehr, sehr langsam.

Drinnen im Ballsaal wurde gerade »Polonäse Blankenese« gespielt.

»Wieso tu ich mir das an heut?«, jammerte Markus, während er die Tür aufdrückte. Schucki taumelte hinter ihm her, als bestünde der Boden unter ihm aus flüssigem Blei. Drinnen empfing sie lautes Getöse. Dann tauchten beide in der Masse unter und stürzten sich ins Getümmel.

Irgendwann geht alles einmal zu Ende, und so schwankten im Morgengrauen die letzten Partygäste müde heimwärts.

Der Mond schien bleich über kahle Straßen, in denen ein eiskalter Wind wehte und daran erinnerte, dass Weihnachten nicht allzu lange her war und der Sommer noch eine Weile auf sich warten lassen würde. Drinnen im »Mohren« stellte Ernestine erschöpft Stühle auf die Tische, besichtigte schaudernd die Toiletten, wischte sich müde über die Stirn und suchte anschließend ihren Mann, der bereits vor Stunden in einer Ecke neben der Blaskapelle eingenickt war.

Dann – endlich – ging das Dorf schlafen.

Sonntagmorgen, Legau

An diesem Sonntag herrschte alles, aber kein Wohlfühlwetter in Legau. Auf den Straßen durchnässte das Konfetti vom gestrigen Faschingsumzug, und das gesamte Dorf wirkte nicht so aufgeräumt wie sonst. Aus einem bleigrauen Himmel regnete es Bindfäden, die taten, als wären sie Schnee, und ein frostiger Wind blies von Russland her, fuhr den Damen unter die wollenen Röcke und wehte den Männern die Hüte vom Kopf.

»Und was ihr dem geringsten meiner Brüder getan, das habt ihr mir getan!« Das »Mir« schwang bedeutungsvoll im Raum und hatte genau die richtige Klangfärbung zwischen »vorwurfsvoll« und »beleidigt«.

Pfarrer Sommer, ein gedrungener Mann um die sechzig mit schlohweißem Haar, einem kleinen Wohlstandsbauch und dem erstaunten Gesichtsausdruck eines Kindes, dem man gerade den Ball weggenommen hat, stand hoch aufgerichtet vor seinen Schäflein und hielt seiner Gemeinde die wöchentliche Standpauke. Dafür war er bekannt und berüchtigt, denn er hatte für sanfte Gleichnisse nichts übrig und war der Meinung, dass auf einen groben Klotz ein grober Keil gehörte, was eine prima Voraussetzung ist, um im Allgäu klarzukommen. Hier wird nicht viel drum herumgeredet. Lieber weniger, dafür deutlich.

Heute klang Sommers Predigt besonders scharf, denn er war für einen katholischen Geistlichen in der zweiten Lebenshälfte unangemessen aufgebracht.

Eine Katastrophe, dachte Sommer und wischte sich mit einem blütenweißen Taschentuch, das er aus den Falten seiner Soutane zog, die Stirn.

Zwar gab es keinen Grund, in Schweiß auszubrechen, denn wie jeder gute Demagoge hatte er seine Zuhörer in den Bann gezogen. Die waren viel zu eingeschüchtert, um auch nur ein Auge von dem beleibten Geistlichen zu lassen, der vor dem herrlichen Marienaltar ins Kirchenschiff wetterte.

Ungeheuerlicherweise hatte Mesmer Heinrich Lauterbach heute Morgen die kleine hölzerne Tür auf der Rückseite der Kirche aufgebrochen vorgefunden. Aufgeregt war er zum Pfarrer gerannt und hatte ihm diese Hiobsbotschaft mitgeteilt, wohl wissend, dass jede Art von Sachbeschädigung an dessen geliebter Kirche Maria Schnee – im Volksmund »Lehenbühlkirche« genannt –, einem barocken Kleinod aus dem Jahre 1715, für Pfarrer Sommer das Äquivalent einer schweren Körperverletzung darstellte.

Aber es schien nichts Wichtiges zu fehlen – fast alles war dort, wo es hingehörte. Die Heiligen blickten gütig auf Pfarrer Sommer herab, als er mit wehender Soutane die Kirche durchschritt und mit flinken Augen kontrollierte, was verschwunden sein könnte. Sogar das barocke Jesulein, das sich auf einem Bett aus verblichenen Stoffblumen rekelte und mit verschmitzten, ein wenig frivolen Augen den neugierigen Besucher durch Glas musterte, lag an Ort und Stelle. Der Weihwasserkessel schien nicht verunreinigt, an der Orgel fehlte nicht eine einzige Pfeife, und bei allen Putten, die vorwitzig hinter den Ecken hervorlugten, befanden sich die Nasen an den richtigen Stellen. Allerdings war ein kleiner, vergoldeter Leuchter verschwunden.

Erschrocken hatte Sommer scharf die Luft eingesogen und beschlossen, die ungehörige Sachbeschädigung und den Diebstahl der Polizei zu melden, sobald er mit seinen Schäflein abgerechnet hatte. Darum verwarf er an diesem denkwürdigen Sonntag, der noch viel denkwürdiger werden sollte, alle Spickzettel und polterte aus dem Stegreif drauflos.

Dieses Gotteshaus war nämlich sein Privatheiligtum. Mehr als einmal hatte man ihn persönlich unter der Kanzel knien sehen, wo er leise vor sich hin murmelnd kleinere Schäden in dem marmorierten Holz auszubessern versuchte. Er liebte seine Heiligen, die flüsternde Kühle des Kirchenschiffs, den herrlich gefertigten Marienaltar aus dem Jahre 1520 und die milden Augen des heiligen Sebastian, der wohlwollend auf jeden hinablächelte, der sich in diese kühlen Hallen verirrte, was selten genug der Fall war.

Umso mehr ärgerte es Sommer, dass jemand sich erdreistet hatte, das altehrwürdige Holz der Tür zu beschädigen. Die Kirche war seine Privatbaustelle, sein Hobbyraum, sein Rückzugsort und sein Refugium.

Heute, an diesem kalten Sonntag im Februar, stand er also vor seinen eingeschüchterten Schäflein und verkündete energisch das Wort des Herrn, denn jeder, der zum Gottesdienst gekommen war, konnte einen Stiefel vertragen.

Die Bänke waren – wie jeden Sonntag – nicht so voll, wie sie sein sollten, obwohl schräg gegenüber von Maria Schnee der Pestfriedhof, umkränzt von Eichen und einer kleinen alten Mauer, von anderen Zeiten kündete, in denen der liebe Gott etwas gegolten hatte und für mehr zuständig gewesen war als die Letzte Ölung oder den Hochzeitssegen.

Pfarrer Sommer schielte zu der herrlich verzierten, in Altrosa gehaltenen Kanzel hin, von der aus er zu gern einmal predigen würde, damit seine Worte den ungehörigen Schäflein in den Nacken und von dort direkt ins Herz fallen könnten, um sich da wie Pfeile festzubohren.

Heute hatte er das Gefühl, dass einige der Gottesdienstbesucher sogar schliefen. Bei Susi Bäcker wusste er das genau, denn obwohl sie sich in die hinterste Reihe gequetscht hatte, konnte er sie schnarchen hören.

Genau genommen war die dralle Susi nur hier, weil ihre Mutter sie mit ein paar Drohungen und einem in eiskaltem Brunnenwasser genässten Waschlappen zur Messe geprügelt hatte mit den Worten: »Wenn d’ jetzt anfängst, die Kirch zu schwänzen, kannst gleich ausziehen, du gottloses Luder!«

So war die Frau Bäcker, und sie saß verärgert neben ihrer Tochter, deren Wangen noch von der Schminke des gestrigen Abends glitzerten. Die arme Susi, halb im Tran von den vielen »Gespritzten« vom Vortag, worunter man eine tödliche Mischung aus Cognac und Cola versteht, hatte es vor lauter Rausch nicht mehr geschafft, ihr komplettes Faschingskostüm mit dem Sonntagsgewand zu wechseln, weil sie kostümiert in ihr Bett gefallen und sofort eingeschlafen war. Nun lehnte sie leuchtend rosa blinkend neben ihrer fuchsteufelswilden Mutter in der Bank und überlegte dösend, ob sie beichten sollte, dass sie mit dem Dennis nach dem Ball in seinem Auto geknutscht hatte, ehe sie zur Kommunion gehen durfte. Im Allgäu nimmt man solche Fragen ernst.

Dass Susi, ihre erboste Mutter und etliche andere trotz des scheußlichen Wetters zusammengeduckt in den hölzernen Bänken saßen, mehr oder weniger begeistert die Lieder mitsangen und jetzt gottergeben der Predigt von Pfarrer Sommer lauschten, hatte einen guten Grund: Im Allgäu, wo Traditionen gepflegt werden und zum Erstaunen vieler Glaube nicht immer nur ein Wort ist – denn der liebe Gott sieht bekanntlich alles –, haben Kirchgänge eine lange Tradition wie die tägliche Rasur, das Aufstellen des Maibaumes oder der wöchentliche Einkauf. Man geht zur Kirche, weil man zur Kirche geht. Basta. Die Eltern schicken ihre Kinder zum Gottesdienst, und wenn die wiederum erwachsen sind, schicken sie ihren eigenen Nachwuchs. Man kann sich nämlich daran gewöhnen wie ans Zähneputzen. Zwar mag der Gottesdienst für die Gläubigen nicht jedes Mal unbedingt ein Genuss sein, aber er gehört einfach dazu.

Selbstverständlich rekrutiert sich ein Großteil der Besucher aus älteren Leuten, was zum einen der Tatsache geschuldet ist, dass »Näher, mein Gott, zu Dir« nicht nur ein auf der »Titanic« gespieltes Lied der Bordkapelle war, sondern ab Mitte siebzig zu einer feststehenden Tatsache wird, und da möchte man sich lieber mit allen Heiligen gut stellen.

Auch in Legau, dem schmucken Dorf nahe der Iller zwischen Kempten und Memmingen, musste man eine gehörige Anzahl von Einwohnern niemals fragen, was sie sonntags in der Frühe vorhatten, denn das wussten sie ganz genau.

Zwar erweckten heute auch andere außer Susi den Eindruck, als schliefen sie, doch Pfarrer Sommer besaß das Talent, in die REM-Phase einzudringen, und machte sich hierüber keine Gedanken.

Wie immer bei seinen Sonntagspredigten, die mittlerweile in gewissen Kreisen legendär waren, drückten sich die Gläubigen in die hölzernen geschnitzten Bänke, um nicht aufzufallen, denn Sommer hatte ein scharfes Auge und konnte ein schlechtes Gewissen spüren wie ein Bluthund.

»Der ist ziemlich sauer heut«, tuschelte Anita Hoff, geborene Walter, die neben ihrer Mutter in der vordersten Reihe saß und in ihrem Mantel aus roter Effektwolle aussah wie ein gebrühter Truthahn.

»Sei ruhig«, zischelte Anitas Mutter ihre frisch und, Gott sei’s gedankt, endlich mit dem Bertram Güthler liierte Tochter an und schielte ängstlich zum Pfarrer, der sie durchdringend musterte. Das war schlimmer als ein Anschiss von ihrem Mann, denn der Pfarrer hatte Beziehungen ganz nach oben. Außerdem hegte sie in ihrem Herzen die unerschütterliche Gewissheit, dass ihr Leben nach dem Tod besser sein musste als das jetzige, das vorwiegend aus Arbeit, einer aufmüpfigen Tochter und einem Enkel namens Kevin bestand.

Sie zupfte an ihrer blütenweißen Bluse mit der Granatbrosche, die unter dem grauen schweren Wintermantel gar nicht richtig zur Geltung kam, und schielte aus den Augenwinkeln nach den anderen Kirchgängern. Dafür war sie schließlich hier: um zu sehen, wer gekommen war.

Pfarrer Sommer hatte kein Problem damit, dass die Hälfte seiner heutigen Schar unter einem Kater litt – das machte sie empfänglicher für seine Worte. Mit einem kurzen, grimmigen Blinzeln umfasste er seine ihm anvertraute Herde, die sich nicht zu blöken getraute.

»Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt! Bloß, dass euch das klar ist«, interpretierte er leger das Markusevangelium. »Hat überhaupt einer verstanden, von euch Sündern, worum es geht? Muss ich erklären, wie das gemeint ist?« Prüfend schaute er in die Runde.

In der ersten Reihe, neben Anita Hoff und ihrer Mutter, drängten sich Erna Dobler, die rüstige Witwe mit einer Vorliebe für alkoholhaltige Stärkungsmittel, und ihre beste Freundin Ilse Scharnagel aus Maria Steinbach.

Anschließend würden sie im »Mohren« zu Mittag essen, denn seit dem letzten Mordfall in Legau auf dem Güthlerhof war Erna wegen eines versehentlich genossenen Kekses eine lokale Berühmtheit am Stammtisch und sonnte sich im Glanz ihrer Erinnerung.

»Niemand weiß des, gell?« Pfarrer Sommer hatte nicht wirklich eine Antwort erwartet. Er beschloss, dass die Vorfreude auf einen anständigen Braten mit handgeschabten Spätzle Belohnung genug für seine mühsame Arbeit war, diese uneinsichtige Herde ins Himmelreich zu lotsen. Die waren wie ein Pulk von sturen Hammeln, und das Evangelium musste man ihnen in Form von Leviten beibringen.

»Letzte Woche haben wir für das Frühjahrsfest des Frauenbundes gesammelt«, hob er an und fasste vor allem Jürgen Reichelt scharf ins Auge. Jürgen, der den Eindruck machte, er käme gerade von einer vierwöchigen Wellness-Kur anstatt vom Ball in Legau, zwinkerte ihm hämisch zu.

Pfarrer Sommer und Jürgen Reichelt waren sich nicht grün, ja nicht einmal braun, doch das war eine lange und sehr alte Geschichte, die bis in die gemeinsame Schulzeit zurückging, als sie noch Buben waren, in der Iller schwimmen gingen und gelegentliche Raufhändel austrugen.

»Na, wie geht’s dem Hungerleider?«, war Jürgens respektloser Standardgruß, wenn er Pfarrer Sommer im »Mohren« oder auf der Straße traf, denn die beiden verband eine jahrzehntelange Privatfehde.

Neben Jürgen saß seine Frau Gerlinde, eine spindeldürre, in die Jahre gekommene ätherische Gestalt, die geradewegs einem »Herr der Ringe«-Film entsprungen schien, nur ohne spitze Ohren. Ihr rotes naturkrauses Haar, das im Salon Reisacher unter dem Siegel der Verschwiegenheit regelmäßig geglättet und in die richtige Fasson und Farbe gebracht wurde, umspielte ein schmales Gesicht mit dünnen Lippen und riesigen grünen Augen. Gerlinde wirkte stets, als wäre sie ein heliumgefüllter Ballon und hinge nur an einem dünnen Bändchen in der Realität. Eigentlich wartete das ganze Dorf seit vielen Jahren darauf, dass irgendjemand den Faden durchschnitt. Dann würde Gerlinde am Horizont entlangschweben, ihr nach Feng-Shui-Gesichtspunkten gestaltetes riesiges Haus verlassen und mit winzigen, durchsichtigen Flügelchen über dem Allgäu kreisen, wie es ihre Bestimmung zu sein schien. Böse Stimmen bezeichneten sie als »Esoterik-Tussi«, denn Gerlinde praktizierte Reiki, Ayurveda und Channeling, besaß eine persönlich für sie angefertigte Kristallkugel mit Beleuchtung und die Telefonnummern von mindestens vierundzwanzig international bekannten Hellsehern, die bereit waren, einem für teures Geld alles vorauszusagen, das man sich wünschte. Sie glaubte an Außerirdische, Geistwesen und Pyramiden-Heilkräfte, führte im Garten ausgedehnte Unterhaltungen mit ihrer Eibe und ernährte sich vorwiegend von Globuli, die sie bei einem mysteriösen Händler direkt am Bodensee besorgte, denn der weihte sie mit Krötenblut. Außerdem liebte sie Verschwörungstheorien aller Art.

Gerlinde schwirrte gelassen ohne jegliche Bodenhaftung an der Seite ihres übergroßen, dominanten Mannes wie eine kleine, zierliche Elfe durchs Leben. Sogar in diesem Moment der Spiritualität, an einem Sonntagvormittag in der ältesten Kirche des Ortes, schien sie geistig nicht vollständig anwesend zu sein. Der Gottesdienst interessierte sie nicht, denn vor lauter Schamanismus, Buddhismus, den Lehren der Kabbala und sämtlichen sonstigen weltweit existierenden Glaubensrichtungen war in ihrem Herzen wenig Raum für den gewöhnlichen Gott der Katholiken, der einem zu viel verbot und zu wenig erlaubte. Gerlinde seufzte unhörbar und beobachtete Pfarrer Sommer mit unergründlichem Blick.

Genau in dieser Sekunde ertönte ein melodisches Geräusch, das von den meisten Anwesenden unschwer als Klingelton eines Handys identifiziert wurde – ein schriller, aufsteigender Ton, dem Läuten eines alten Bakelit-Gerätes nachempfunden. Die versammelte Kirchengemeinde hielt empört den Atem an.

Sommer schaute drohend Jürgen an, der hektisch, mit Schweißperlen auf der Stirn, in die Manteltasche griff, sein Handy herausholte und erleichtert aufatmete, denn das Display war schwarz.

Das Telefon klingelte beharrlich weiter. Da katholische Kirchen für die Ewigkeit gebaut werden und sich die Erbauer beim Errichten des großen, kühlen Kirchenschiffes etwas gedacht hatten, brach sich der penetrante Ton an den weiß gekalkten Wänden und kehrte um ein Vielfaches verstärkt wieder zurück. Dieses Geräusch wurde ganz offensichtlich vom Organisten, Hans Kleinhuber, falsch interpretiert, denn er haute in die Tasten und begann holperig »Großer Gott, wir loben Dich« zu spielen. Zu seiner Entschuldigung sei erwähnt, dass Kleinhuber, wie mindestens siebzig Prozent der Anwesenden, am Vortag auf dem Faschingsball gefeiert hatte und vom Hämmern in seinem Schädel abgelenkt wurde, da die Leber nicht unbedingt mit den Aufgaben wächst.

Pfarrer Sommer beschloss, diesen Vorfall für sich persönlich unter »Strafe Gottes« zu verbuchen, weil er gestern Abend im »Mohren« zwei Biere zu viel getrunken hatte, nämlich das erste und das letzte, und sich sein Heimweg deswegen kompliziert gestaltet hatte. Zuerst hatte er eine Weile mit dem Schlüssel in der Hand an der Tür gewartet, bis das Haus vorbeikam, erwischte es aber nicht. Deshalb musste er demütig und zerknirscht klingeln, was nicht einfach war, denn das Haus hatte ein ganz schönes Tempo drauf, und es war wirklich knapp gewesen, den Klingelknopf zu treffen. Das Gesicht seiner Haushälterin, die mit verkniffener Miene in einem bodenlangen Nachthemd die Tür geöffnet hatte, versuchte Sommer seit dem Aufwachen zu vergessen.

Der Organist hatte offensichtlich sein Missverständnis bemerkt und beendete das Lied nach der ersten Strophe mit einem schrillen Diskant. Endlich war es wieder still. Sogar das ominöse Telefon hatte aufgehört zu klingeln.

»Können wir weitermachen?«, fragte Sommer gespielt väterlich. »Ich komme zurück zu dem Gleichnis, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht als ein Reicher ins Paradies.«

Während er sprach, stahl sich die Sonne durch die Fenster und erfüllte den Altarraum mit sanftem goldenem Licht. Fast war es, als würde der liebe Gott schmunzeln über diese paar Aufrechten, die, allen weltlichen Anfeindungen zum Trotz, an einem Sonntag den Weg auf sich nahmen, um dem Herrn zu huldigen.

Sommer holte tief Luft, bereit, alles zu vergessen – den alkoholisierten Schucki in der vorletzten Reihe, die schlafende Susi und sogar Jürgen mit seinem spöttisch verzogenen Mund, als erneut das Telefon zu klingeln begann. Mucksmäuschenstill war es im Altarraum geworden.

»Ja, so was«, hauchte Erna Dobler und beobachtete wie alle anderen den Pfarrer, der entgeistert vor dem Altar stand und fassungslos in die kleine Schar starrte.

Sommer drehte sich um, hielt eine Hand an sein Ohr und tappte nach hinten in den Chorraum, langsam und unsicher, als befände er sich auf einem Minenfeld. Das Klingeln kam aus dem linken der Beichtstühle, von denen einer an jeder Seite des Altarraums angebracht war – geschnitzte Meisterwerke mit einem grauen Vorhang in der Mitte, dort, wo der Pfarrer normalerweise sitzt und sich die Sünden seiner Schäflein anhören muss.

»Was soll das?«, zischelte Gerlinde Jürgen zu. »Diese Katholiken, aber ehrlich.«

Gerlinde war konfessionslos. Immer gewesen. Sie akzeptierte die Kirchgänge ihres Mannes und begleitete ihn, weil er ihr vor Jahrzehnten eindringlich versichert hatte, dass er jede ihrer Sperenzchen zu dulden und finanzieren gedachte, solange sie sich in der Öffentlichkeit keine Blöße gäbe und ihn zu allen gesellschaftlichen Anlässen begleiten würde. Nun, der sonntägliche Kirchgang war eine öffentliche Veranstaltung, und Jürgen versäumte so gut wie nie einen Gottesdienst, denn es war eine prima Gelegenheit, seinem Erzfeind boshaft zuzublinzeln, gelegentlich einen Hunderter generös in den Klingelbeutel fallen zu lassen und beim Hinausgehen den Pfarrer einen »Hungerleider« zu nennen.

»Spinnt halt wieder«, winkte ihr Mann verächtlich ab. »Der Sommer hat sein Lebtag lang gesponnen, schon in der Schul. So sind’s halt, die überkandidelten Studierten.«

»Studierte« waren in Jürgens Augen alle mit mehr als einem Hauptschulabschluss, denn er hatte sich als Sohn einer Landwirtsfamilie vom Bauzeichner zum Polier und dann zum Bauunternehmer hochgearbeitet. Jürgen verachtete Schreibtischarbeit, Grünen-Wähler, Windräder, Feminismus und Vegetarismus, und er machte kein Hehl daraus.

»Was ist denn los?«, raunte Erna Dobler und wollte aufstehen, um zum Pfarrer zu laufen. Der stand am Beichtstuhl und stierte ins Leere.

Es war ein Beweis dafür, wie gut Sommer seine Kirchengemeinde im Griff hatte, denn alle blieben brav sitzen, keiner traute sich nach vorn.

Der Organist allerdings verstand die lange Pause wieder falsch und spielte drauflos. Er trat in die Pedale, als ginge es um sein Leben mit der »Toccata und Fuge in d-Moll« von Johann Sebastian Bach, denn das hatte er monatelang geübt und wollte es endlich mal anbringen. Unter anderen Umständen wäre das Stück ein Genuss gewesen, aber jetzt waren alle viel zu sehr damit beschäftigt, auf den Rücken von Pfarrer Sommer zu starren, der wie festgefroren einen Zipfel des Vorhanges vom Beichtstuhl in der Hand hielt.

Lauterbach kam aus der Sakristei gerannt, gesellte sich zum Pfarrer und fuhr sich entsetzt mit der Hand an den Mund. Dann drehte er sich um, trat ans Mikrofon, hustete einmal hinein und räusperte sich: »Liebe Damen und Herren, der restliche Gottesdienst fällt leider aus. Bitte verlassen Sie die Kirche. Sofort.« Er war kalkweiß und schlotterte am ganzen Körper, was bei einem Mann seiner Größe unheimlich aussah.

»Was ist denn da los?«, zischte Anita, wurde aber unsanft von ihrer Mutter hochgezogen und zum Ausgang gezerrt.

»Komm, geh mer.« Ilse Scharnagel zupfte Erna am Ärmel. »Dös wird heut nix mehr mit der Kommunion.«

»Naaaa, ich bleib da«, murrte Erna bockig, stolperte dann aber folgsam hinter Ilse her.

Verunsichert begaben sich die Gottesdienstbesucher nach draußen. Jeder tauchte seinen Finger ins Weihwasser und bekreuzigte sich. Innerhalb von zwei Minuten war die Kirche leer bis auf den Pfarrer und seinen Mesmer.

Sommer holte sein Mobiltelefon aus der Soutane und tippte eine Nummer, die er auswendig kannte. »Jesus, Maria und Josef«, stammelte er immer wieder. »So ein Unglück. Lieber Herr im Himmel, warum ich? Warum hier?«

Lauterbach brachte keinen Ton mehr heraus und nickte nur beipflichtend.

Stumm verharrten beide vor dem Beichtstuhl und warteten wortlos, bis sie das Knirschen von Reifen auf dem Kies vor der Kirche hörten.

Sonntagmorgen, Legau

»Du glaubst nicht ernsthaft, dass ich das anziehe?«

Allerliebst sah Sissi Sommer aus in ihrer dunkelroten Schürze mit den aufgedruckten Sonnenblumen. Die dunklen Locken hingen ihr zerzaust und ein wenig feucht in die Stirn, denn sie kochte gerade. Es gab Krautkrapfen, nur wegen Peter, denn die hatte er sich gewünscht – eine mit Sauerkraut und Geräuchertem in Brühe zubereitete und anschließend knusprig gebratene Spezialität. Sissis Ehemann war verrückt nach diesen in Scheiben geschnittenen, krossen Teigrollen, und Sissi wollte ihm diesen Wunsch erfüllen, denn in den letzten Monaten glänzte sie in ihrem aufgeräumten heimischen Wohnzimmer häufig durch Abwesenheit.

Sie arbeitete bei der Kripo in Memmingen und hatte einen sehr anstrengenden Job, trotzdem liebte sie ihre Arbeit sehr. An den wenigen dienstfreien Sonntagen tat sie normalerweise, was sie am zweitliebsten mochte: kochen oder backen. Ihren Kollegen, die mehr als einmal in den Genuss ihres köstlichen Apfelkuchens kamen, erklärte Sissi, das entspanne sie nach einer harten Arbeitswoche, weil es sinnlich, kreativ und produktiv sei.

Ihr Ehemann Peter arbeitete als Informatiker bei einer großen Spedition in Memmingen und ließ sich von seiner Frau liebend gern bekochen, vor allem, da es so selten war.

Nun standen beide in der Küche und grinsten sich an, wobei man allerdings anmerken muss, dass Peter ein wenig mehr grinste als Sissi.

»Jetzt erklär mir mal, wieso ich dieses Machwerk anziehen sollte. Fällt mir im Traum nicht ein. Ich bin Beamtin. Ich bin seriös.« Sissi wies anklagend in Richtung Schlafzimmer, wo der Stein des Anstoßes in einer grauen Pappschachtel auf dem Bett lag. »Ich finde es toll, dass du daran gedacht hast, ein Partnerkostüm für uns zu besorgen, weil ich nicht dazu gekommen bin. Aber was um Himmels willen hast du dir dabei gedacht? Ich kann keinesfalls so was tragen.«

»Liebes, wir hätten es wenigstens ausprobieren können«, verteidigte sich Peter. »Mit ein wenig Make-up kennt dich keiner. Dafür ist Fasching ja schließlich gedacht, dass man mal über die Stränge schlägt, und wir sollten uns eh viel öfter im Dorf sehen lassen. Man kriegt dich gar nicht mehr zu Gesicht.«

»Wohl wahr.« Sissi setzte sich auf einen Stuhl. »Ich hab viel gearbeitet und hatte wenig Zeit für dich, aber so gehe ich nicht. Denk dir was anderes aus. Fasching ist in ein paar Wochen vorbei, da hast du genügend Zeit, ein nettes Kostüm für uns beide zu besorgen.«

»Ach, Schatzi.« Peter umarmte Sissi lächelnd. »Gehst du dann mit auf den Ball? Ich hatte mich gestern so drauf gefreut, und ich dachte, die Kostüme wären eine echte Überraschung.«

»Eine Überraschung waren die ohne Frage.« Sissi eilte zum Herd, um die Krautkrapfen zu überwachen. »Allerdings keine passende. Solltest mich besser kennen, Herzblatt.«

Peter schaute zerknirscht drein, jedoch nicht für lange, dazu roch das Essen viel zu gut. Er schnappte sich einen der Stühle an dem großen hölzernen Tisch und setzte sich rittlings drauf. »Liebste Frau von allen, ich habe es nur gut gemeint. Du bist Polizistin. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns in Sack und Asche hüllen müssen, oder? Am besten wirfst du dich gleich mit diesem Fossil von einem Kochlöffel auf mich und verhaust mich damit.« Er lachte amüsiert.

Besagtes Kostüm lag seit einer Woche im Schrank und wartete darauf, endlich bei einem zünftigen Faschingsball ausgeführt zu werden, und Peter Sommer, der beste Ehemann von allen, wartete darauf, sich mit seiner Frau einen schönen Abend machen zu dürfen. Deshalb hatte er mit brennenden Augen nächtelang am Computer gesessen, Angebote verglichen und sich dann endlich für eine Ausführung entschlossen, die seine Frau kategorisch abgelehnt hatte, und wenn Sissi Nein sagte, meinte sie Nein. Unwiderruflich. Außerdem hatte Peter wegen der ganzen Sucherei im Internet vergessen, etwas Anständiges zu kochen, und auf die Schnelle ein Essen zusammengerührt, das nicht wirklich gut bei Sissi angekommen war, denn sie mochte Fleisch in allen Variationen und war Mehlspeisen gegenüber nicht so aufgeschlossen, dass sie nach einem harten Arbeitstag darüber in Jubelschreie ausbrechen konnte. Dafür war ihr Job viel zu ernst.

Angefangen hatte der Ärger am letzten Mittwoch. Sissi kam von der Arbeit nach Hause, warf ihren Schlüsselbund in die Schale hinter der Eingangstür und rief lauthals wie jeden Tag: »Schatz, ich bin zu Hause!«

Auf sie wartete dann normalerweise ein freudig überraschter Ehemann plus ein akzeptables Abendessen, denn Peter kochte genauso gern wie seine Frau. Sissi freute sich immer, wenn sie sah, wie er mit seinem iPad am Herd stand, vor sich ein neues Rezept, und in diversen Töpfen rührte, obwohl sie ihm irgendwann gestehen musste, dass sie diese exotischen Sachen eigentlich gar nicht mochte. Statt Mango-Chutney an Putenbrüstchen waren ihr Schweinshaxen mit Knödeln lieber, aber sie wartete auf den geeigneten Zeitpunkt, um es ihrem Gatten mitzuteilen.

An diesem Mittwoch, als Sissi die Haustür schwungvoll aufriss und nach Peter rief, drangen ihr keine geheimnisvollen Düfte nach Koriander oder Kurkuma entgegen. Es roch nicht mal nach Pizza. In der Küche saß Peter, sah sie erwartungsvoll an und präsentierte ihr das frisch eingetroffene Paket mit den Faschingskostümen. Auf dem Herd stand Grießbrei. Mit Nüssen. Grießbrei.

Sissi hielt sich, was das Essen betraf, an die unsterblichen Worte ihres geliebten Großvaters, denn als kleines Mädchen war sie Zeugin gewesen, wie ihre Oma dem Opa Reisauflauf mit Äpfeln als Samstagsessen serviert hatte.

»Elvira, wenn ich noch einmal so ein Gebrösel im Teller hab, das eigentlich in den Futtereimer einer Hühnerfarm gehört, enterbe ich euch alle und lasse mich scheiden«, hatte Sissis Opa gebrummt und den Teller weit von sich geschoben. Sissis Oma trug damals wortlos die Emailleform in die Küche, schüttete den Reisauflauf in den Mülleimer und kochte von da an richtig zünftig, was aller Wahrscheinlichkeit nach der Grund gewesen sein mochte, warum Sissis Opa kaum sieben Jahre nach diesem Eklat aufgrund einer Arteriosklerose und des darauffolgenden Herzinfarkts das Zeitliche segnete. Wenigstens hatte er bis dahin anständig gegessen, dachte Sissi im Nachhinein.

»Sissi, die Kostüme sind toll!« Peter strahlte über das ganze Gesicht. »Erna Dobler war zufällig auf der Post, als ich das Paket abgeholt habe, weil es unter Tags nicht zugestellt werden konnte, und hat zugesehen, wie ich es geöffnet habe. Sie findet es auch super!«

Sissi runzelte die Stirn. »Wahrscheinlich hat sie nicht richtig hingeguckt.« Sie lupfte vorsichtig den Deckel der Alugusspfanne, um nachzusehen, ob die Krautkrapfen auf der Unterseite eine schöne Kruste hatten.

»Liebste … Sissilein …« Peter hauchte ihr einen zärtlichen Kuss in den Nacken, wo sich vom Küchendampf die Haare kräuselten. »Wir brauchen ein wenig Abwechslung, und auf den Faschingsumzug nach Memmingen wollten wir nachher auch, oder nicht?« Er setzte sich wieder an den Tisch und sah sie erwartungsvoll an.

»Wir müssen erst was besprechen. Ich dachte mir anfangs, du wirst sicher irgendwann damit aufhören, aber es duldet wohl keinen Aufschub.« Sissi stemmte vorwurfsvoll beide Arme in die Hüften. »Erst dachte ich, das ist eine Marotte. Heute aber wollte ich mir eine Müslischale aus dem Hängeschrank holen, da fielen mir ungefähr zwanzig Tupperdosen entgegen. Eine traf mich sogar an der Nase. Peter, wofür brauchen wir so viele Dosen?«

Er machte ein gespielt betrübtes Gesicht. »Schatz, du weißt doch, wie das auf diesen Tupperpartys zugeht.«

»Auf denen du eigentlich nichts verloren hast als Mann.«

»Ich mag diese Veranstaltungen«, verteidigte sich Peter. »Immer gibt es eine Kleinigkeit zu naschen, man erfährt, was im Dorf so los ist, und die Frauen mögen mich. Alle.«

»Kein Wunder. Ich mag dich ja auch. Aber übertreibst du nicht? Nur ein Mal, hast du gesagt, und in den letzten drei Monaten warst du auf drei Tupperpartys. Drei.« Sie hob drohend den Zeigefinger. »Egal, welche Schublade ich öffne, überall kommt mir das Zeug entgegen. Du hast sogar im Kleiderschrank was gebunkert.«

»Eine Schüssel allein kann man nicht bestellen«, maulte Peter. »Wie gesagt, ich lasse nichts auf Tupperware kommen.«

»Und was ist mit unserem Hauswirtschaftsraum? Wieso steht da ein riesiger Karton mit Kerzen? Und daneben einer mit Reinigungsmitteln?«

»Kerzenparty«, gestand Peter, »bei Frau Hohmannsberger. Die brennen viel länger als normale Kerzen, und das andere war eine ›Hau-Ruck‹-Party. ›Hau-Ruck‹ stellt super Putzmittel her.«

»Wo war die Vorführung?«

Peter schwieg.

»Ich fass es nicht.« Sissi musterte ihn durchdringend. »Ehrlich?«

»Du warst wegen diesem Fall in Heimertingen unterwegs. Ich hatte keine Zeit, dich zu fragen, weil bei Frau Wolfbach eines der Kinder krank geworden ist, da konnten wir nicht zu ihr, und da hab ich angeboten, es eben hier zu machen.« Peter war sogar ein wenig rot geworden.

»Drum sind die Fenster so sauber, ich hab mich schon gewundert. Aber gut, nicht zu ändern, Peter. Jetzt hast du das Mittel gekauft, und ich hoffe, du verwendest es auch. Nur das mit den Tupperdosen sollte aufhören. Sonst müssen wir anbauen oder ein neues Haus kaufen.«

»Ich hab nur noch nächsten Freitag eine, da bestelle ich nichts, versprochen.«

»Wer’s glaubt. So, fertig. Lass uns essen.«

Sie konnte nie lange böse sein, schon gar nicht ihrem besten Ehemann, denn er war ein anständiger Bursche, lang, groß gewachsen, mit einer hohen Stirn und leicht zurückweichendem Haaransatz, und er mochte – im Gegensatz zu allen anderen Männern, die Sissi kannte – tatsächlich Veranstaltungen, die eigentlich eher für Frauen gedacht waren, was ihn in ihren Augen sehr liebenswert erscheinen ließ.