Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

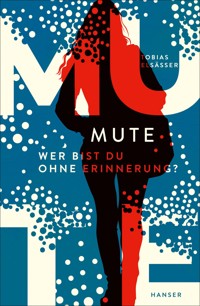

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Über Manipulation von Erinnerung und die Suche nach der Wahrheit – ein fesselnder Techno-Thriller von Tobias Elsäßer, dem Autor von "Play"

Wer bist du, wenn du deiner Erinnerung nicht trauen kannst? Die 16-jährige Espe zieht mit ihren Adoptiveltern und den drei Geschwistern von der Großstadt aufs Land. Doch die Familie findet hier weder Ruhe noch Idylle. Aus heiterem Himmel werden die Eltern verhaftet. Für die vier Jugendlichen beginnt ein Albtraum: Man bringt sie an einen geheimen Ort, wo Polizei und Psycholog:innen sie befragen. Keiner will ihnen sagen, was ihren Eltern vorgeworfen wird. Und warum fühlen sich ihre Erinnerungen plötzlich so unecht an? Auf eigene Faust beginnt Espe, Nachforschungen anzustellen, und kommt einem Geheimnis auf die Spur, das alles infrage stellt, was sie bisher über ihre Eltern und sich selbst zu wissen geglaubt hat. Ein tiefgründiger Psychothriller und eine intensive Familiengeschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 339

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Wer bist du, wenn du deiner Erinnerung nicht trauen kannst? Die 16-jährige Espe zieht mit ihren Adoptiveltern und den drei Geschwistern von der Großstadt aufs Land. Doch die Familie findet hier weder Ruhe noch Idylle. Aus heiterem Himmel werden die Eltern verhaftet. Für die vier Jugendlichen beginnt ein Albtraum: Man bringt sie an einen geheimen Ort, wo Polizei und Psycholog:innen sie befragen. Keiner will ihnen sagen, was ihren Eltern vorgeworfen wird. Und warum fühlen sich ihre Erinnerungen plötzlich so unecht an? Auf eigene Faust beginnt Espe, Nachforschungen anzustellen, und kommt einem Geheimnis auf die Spur, das alles infrage stellt, was sie bisher über ihre Eltern und sich selbst zu wissen geglaubt hat. Ein tiefgründiger Psychothriller und eine intensive Familiengeschichte.

Tobias Elsäßer

MUTE

Wer bist du ohne Erinnerung

Hanser

Für Jana.

Du bist Heimat und Zuhause.

Du bist Liebe.

Unter Persönlichkeit versteht man die charakteristische Art und Weise, wie eine Person sich verhält, wie sie das Leben erlebt und wie sie sich selbst, andere Menschen, Ereignisse und Situationen wahrnimmt und interpretiert.

(WHO ICD-11, 2022)

PROLOG

BLUT FRISST SICH DURCH den staubigen Schnee, lauwarmes Blut, mein Blut. Ich hebe meine verletzte Hand, halte sie neben mein rechtes Ohr und schließe die Augen. Das Geräusch, dieses kaum wahrnehmbare helle Knistern, wenn Eiskristalle unter dem Einfluss von Hitze ihre perfekte sechseckige Form verlieren und zu Wasser werden, hat etwas Beruhigendes. Ohne Sina würde ich das Geräusch nicht kennen. Ohne Sina hätte ich vieles nicht gesehen oder gehört, was sich im Verborgenen abspielt. Sie kam als Erste in unsere Familie, als Einzige auf natürlichem Weg, lässt man die schwierigen Umstände ihrer Geburt (Kaiserschnitt, zehn Wochen zu früh) außen vor. Von uns vieren war sie nach klinischen Gesichtspunkten die Normalste. Im fünften Kapitel der ICD-11, der internationalen statistischen Klassifizierung von psychischen Störungen, wird man sie nicht finden, weil Hochsensibilität keine anerkannte Krankheit ist, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Nur wenn diese Eigenschaft auf anderer Ebene sichtbar wird, weil man sich beispielsweise in der Schultoilette einschließt, um Turnschuhquietschen auf Linoleumboden, aufdringlichen Blicken, Schweiß- und Mattengestank zu entkommen, kriegt man irgendwann einen Code und somit eine offizielle Bestätigung für sein Leiden, was nicht heißt, dass das Leben dadurch leichter wird.

In den Gesprächsprotokollen der Polizei zeigt sich, wie sehr sich Sina bemühte, die Anschuldigungen gegen unsere Eltern zu entkräften, während sie selbst verzweifelt nach Antworten suchte. Meine kleine Schwester — ich nenne sie Schwester, nicht Adoptivschwester, weil unsere Verbindung kaum enger sein könnte — stand unter Schock, wie wir alle. Die Vergangenheit war zersplittert in eine Abfolge trügerischer Erinnerungen, die sich mit unzähligen Informationen zu immer neuen Versionen verdichtete. Nachdem die Richterin ein halbes Dutzend Sachverständige (Ethiker, Psychiater, Psychologen und Wissenschaftler, bis auf eine Psychologin alles Männer) angehört hatte, die sich in den wichtigsten Punkten widersprachen, und der Fall in den Medien hochgekocht wurde, entschied sie, dass wir, die Kinder, unsere Aussagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen sollten. Ein enttäuschtes Raunen ging durch den Gerichtssaal, als das bekannt wurde. Im Fernsehen gab es Sondersendungen, und der kleine unbedeutende Ort, der unsere Heimat hätte werden sollen, wurde von Journalisten, Sinnsuchern und allerhand schrägen Gestalten belagert, die jedes Fitzelchen, das sie irgendwo in einer Kneipe, an der Tankstelle oder sonst wo aufschnappten, an den Meistbietenden verhökerten.

Vorsichtshalber hatte die Gemeinde einen Bauzaun um unser Haus und das Grundstück gezogen und Überwachungskameras installiert, damit die Plünderungen aufhörten. Jetzt, wo der ehemalige Gutshof, die Scheune und die Stallungen leer standen und man sich Geschichten erzählte, was man bei den Durchsuchungen in den Kellerräumen unter dem Gesindehaus alles entdeckt hatte (oft war von Andachtsräumen, Technik-Labors, Gummizellen und dergleichen die Rede), verwandelte sich das Stückchen Land mit der Pferdekoppel, dem zugewucherten Gemüsegarten, der Obstwiese, dem Weiher und dem halb zerstörten Skulpturenpfad in einen mystischen Ort.

Yuma, meiner anderen jüngeren Schwester — wie ich adoptiert —, hatte das gefallen. Als sie davon gehört hatte, dass man im Sommer vor unserer Ankunft Kornkreise in den angrenzenden Feldern entdeckt hatte, war sie regelrecht euphorisch gewesen. Um jeden Preis wollte sie an das Werk von Außerirdischen glauben. Wie Farid hatte auch sie immer Trost in der Vorstellung gefunden, Teil eines übergeordneten, vielleicht göttlichen Plans zu sein und trotz des unglücklichen Starts in dieses Leben einen Platz in der Welt zu haben.

Aber wie soll es einem auch gehen, wenn man weder die Namen noch die Gesichter seiner leiblichen Eltern kennt und sich nur auf Vermutungen stützen kann? Das hinterlässt Spuren. Das macht einen verletzlich. Notdürftig versucht man die Lücken in der eigenen Biografie mit Wahrscheinlichkeiten zu stopfen, aber das Gefühl bleibt, dass die Teile nicht zusammenpassen, weil am Ende das Wichtigste fehlt: Gewissheit.

Eine verzweifelte junge Mutter legt ihr Kind vor die Stufen eines Klosters. In einem aus Palmblättern geflochtenen Körbchen. Bei Regen. Eine Szene wie aus einem Film. So habe ich mir diesen Abschied immer vorgestellt. In blassen Farben. Blau, Weiß, Gelb und dem fleckigen Rot eines mächtigen, doppelflügeligen Holzportals. In dieser Vorstellung finde ich auch jetzt wieder Trost, obwohl ich weiß, dass sie falsch ist. Dass es diesen Augenblick nicht gegeben hat. Dennoch will ich ihn behalten. Zusammen mit dem beruhigenden Geräusch des prasselnden Regens.

Mein Atem geht tiefer, wenn ich mich dieser Illusion hingebe. Dicht vor meinen Augen sehe ich meinen Namen. Espe — Hoffnung —, in krakeligen Buchstaben auf ein abgerissenes Stück Pappe geschrieben. Tränen. Die Tränen meiner Mutter. Ein letzter Kuss. Die Zukunft als größtes Geschenk. Allein gelassen mit der Frage nach dem Warum. Allein gelassen mit der Suche nach dem Ursprung, der Wahrheit, dem Anfang.

Hoffnung.

Damit beginnt meine Geschichte, und damit wird sie auch enden.

Psychiatrisches Krankenhaus Maria hilf Alternstadt

Aufnahmeprotokoll

Datum 23.02.2024

Name der Patientin Espe Maria Simwe

Anlass der Aufnahme Posttraumatische Belastungsstörung; Erinnerungslücken; zeitliche Orientierungsstörungen, die sich durch inkohärente Zeitsprünge äußern.

Begutachtende Psychologin Patricia S. Condemi

Hintergrundinformationen Das siebzehnjährige Mädchen, Espe Maria Simwe, wird aufgrund von erlebten traumatischen Ereignissen und ihren psychischen Symptomen begutachtet. Espe Maria Simwe ist adoptiert. Sie zeigt Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), die sich in Erinnerungslücken, zeitlichen Orientierungsstörungen und aggressiven Verhaltensausbrüchen äußern. Zudem hat sie die Verantwortung für ihre drei Geschwister übernommen, was in Anbetracht der Umstände zusätzlichen Stress und Belastung bedeutet.

Diagnostische Beurteilung Posttraumatische Belastungsstörung(PTBS): Das Mädchen zeigt Symptome, die auf eine PTBS hindeuten, einschließlich der Erfahrung von Erinnerungslücken und emotionalen Reaktionen, die mit traumatischen Ereignissen zusammenhängen könnten.

Ungesundes Bindungsmuster Aufgrund der Adoption hat Espe Maria Simwe ungesunde Bindungsmuster entwickelt. Dies äußert sich in einer übermäßigen Abhängigkeit von ihren Eltern und in Schwierigkeiten, enge und gesunde Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen.

Verantwortungsübernahme für Geschwister Die Übernahme von Verantwortung für ihre Geschwister deutet auf eine reife und fürsorgliche Persönlichkeit hin. Allerdings kann dies auch auf einen Bewältigungsmechanismus zurückzuführen sein, um Sicherheit und Kontrolle in ihrem Leben zu empfinden.

Aggressionsschübe Die Aggressionsschübe können ebenfalls ein Bewältigungsmechanismus sein, den Espe Maria Simwe entwickelt hat, um mit dem Stress und den Herausforderungen nach der Verhaftung ihrer Eltern umzugehen.

ERSTER TEIL

INTUITION

Intuition:[ɪntuiˈt͡si̯oːn] Die Fähigkeit, impulsiv und unbewusst zu entscheiden und zu handeln.

Vorahnung: In der wissenschaftlichen Forschung wird die Vorahnung oft als eine Form der Intuition oder des »sechsten Sinns« betrachtet, da sie sich selten auf logisches Denken oder rationale Beweise stützt. Stattdessen basiert sie oft auf unbewussten Wahrnehmungen, emotionalen Eindrücken oder Erfahrungen.

ANFANG IN SCHWARZ

Dienstag, 27.02.2024

15:23 UhrIch finde keinen Anfang. Die Psychologen sagen, ich soll alles aufschreiben. Sie sagen, dass es mir helfen wird, meine Gedanken zu ordnen. Das schreiende Chaos in meinem Kopf nach meinem Zusammenbruch zu beruhigen. Aber ich schaffe es nicht. Wie soll ich meinen Erinnerungen, meinen Gedanken je wieder trauen? Woher soll ich wissen, was wahr ist und was nicht? Ich kann mich auf nichts verlassen und am wenigsten auf mich selbst — was immer dieses »Selbst« noch sein soll. Ich bin ein Wirbel von unzusammenhängenden Splittern.

16:04 UhrAnne war da. Ich war zu schwach, um sie wieder wegzuschicken, obwohl sie mich belogen hat. Genau wie meine Eltern. Doch deren Schuld ist größer.

»Wir setzen dich wieder zusammen«, hat Anne gesagt. Ich hab geschwiegen. Ich weiß nicht, was ich von diesem Satz halten soll. Kann er doch so vieles bedeuten. Die Pflegerin hat mir eine neue Tablette gegeben. Die soll mich ruhiger machen.

Ich schlaf jetzt.

20:47 UhrIch will es versuchen. Ich will schreiben. Ich habe keine andere Wahl. Ich bin es mir und meinen Geschwistern schuldig, nicht verrückt zu werden. Ob ich es auch meinen Eltern schuldig bin, weiß ich nicht. Manchmal glaube ich, dass es leichter wäre, verrückt zu werden, anstatt den Weg zurück in dieses Leben zu finden. Daran ändern auch die Medikamente nichts. Blaue und gelbe Pillen und Tropfen. Wenn ich so negativ denke, herrscht mich meine innere Stimme an. Beschimpft mich, ist ungehalten. Ich hätte allen Grund, glücklich zu sein, zischt sie. Und dankbar. Das auch. Trotz allem. Stell dich nicht so an!

Also raffe ich mich auf, greife nach dem Bleistift und dem Notizbuch und setze mich an den schmalen weißen Tisch, der vor dem Fenster steht. In der Hoffnung, dass es irgendwann da oben bei mir wieder funktioniert. Dass es klick macht und die Schaltkreise in meinem Gehirn, die Verzweigungen, Umleitungen wieder auf »normal« schalten, Sperren aufgehoben werden und ich glauben kann, was ich sehe. Eine Amsel zum Beispiel (immer kurz vor Mittag), die mit dem Schnabel gegen die Scheibe klopft. Ich traue mich nicht, ihr das Fenster zu öffnen, obwohl ich sie gerne hereinlassen würde. Sie sieht sympathisch aus, aber ich habe Angst, dass sie mit mir spricht.

Durch das Schreiben kann ich den »Schock« verarbeiten, sagt meine Bezugstherapeutin, Frau Gramm. Sie lobt mich. Zwei Seiten, immerhin. Alles muss raus, gibt sie als Parole für die nächsten Wochen aus. Unsortiert. Wie es kommt. Das befreit. Ich will ihr gerne glauben. Also werde ich schreiben.

Zeit spielt in meinem Zimmer keine Rolle. Nur die Wahrheit. In all ihren Fragmenten.

Mittwoch, 28.02.2024

09:12 UhrDie Psychologen hier denken, dass alles mit der Verhaftung unserer Eltern anfing. Mit dem Poltern an der Haustür, in der Dunkelheit, um fünf Uhr am Morgen. Mit lautem Geschrei. Mit vermummten Gestalten, Maschinenpistolen und Lichtkegeln von Taschenlampen, die durch das Treppenhaus huschten, wussten, wo das Zimmer unserer Eltern war. Mit Händen, die sie grob aus dem Bett rissen, auf den Boden warfen und in Handschellen abführten.

Dabei beginnt die Geschichte viel früher. Noch vor meiner Geburt. Das weiß ich mittlerweile. Mit der Neugierde unserer Eltern, beides Wissenschaftler. Aber so weit will ich heute nicht zurückgehen. So weit kann ich heute nicht zurückgehen, ohne dafür mit schrecklichen Kopfschmerzen zu bezahlen. Also beginne ich mit dem Tag des Umzugs. Mit heftigem Schneefall und leeren Straßen und einer Chipspackung, die im Wagen, in der Sitzreihe hinter mir, von meinem Bruder Farid aufgerissen wurde.

Das Geräusch kam mir unnatürlich laut vor. Der Geruch nach Paprika und Ketchup breitete sich explosionsartig im Wageninnern aus. Farid reichte die Packung an Yuma weiter, nachdem er sich eine Handvoll Chips genommen hatte.

Sie saß in der letzten Reihe. Yuma saß immer in der letzten Reihe. Das war ihr Stammplatz.

»Sind wir bald da?«, fragte Sina und nahm den Kopf von meiner Schulter. Der Unterton in ihrer Stimme war überraschend scharf. Daran erinnere ich mich noch genau. An den vorwurfsvollen Klang ihrer Stimme. Als würde Sina, der Seismograf unserer Familie, zum Sprachrohr meiner unterdrückten Wut werden. Sie presste ihre Stirn gegen das Gepäcknetz auf der Rückseite des Fahrersitzes. Ihre dünnen Arme baumelnd neben dem Oberkörper.

Sind wir bald da?, echote es in meinem Kopf.

Etwas an der Frage machte mich stutzig, holte mich aus meinem Dämmerschlaf zurück in die Wirklichkeit, wo es unter dem Chipsgeruch nach feuchtem Hundefell und Kaugummi mit Kirsch-Menthol-Geschmack roch. Eine eigenartige Mischung, die ich seit diesem Tag nie wieder gerochen habe. In meinem Bauch, jetzt wie damals, ein stärker werdendes Ziehen, als würde ich meine Tage bekommen. In meinen Ohren das Summen der Reifen, die ihre stumpfen Gummizähne in den Schnee gruben.

Ich beugte mich zwischen die Vordersitze, um das Navi sehen zu können, zögerte einen Moment und sagte mit gespielter Zuversicht: »Zwanzig Minuten.« Obwohl das Display die doppelte Zeit anzeigte.

Sina richtete sich auf, zog einen Schmollmund und ließ sich wieder in den Sitz zurückfallen. Auf ihrer Stirn ein quadratisches Muster. Meine Mutter nickte unauffällig in meine Richtung. Nur mein Vater und ich konnten dieses Nicken sehen. Eigentlich hasste sie es, wenn wir logen — grundlos logen —, aber in dem Fall ging es um das Wohl unserer sechsköpfigen Familie, und das stand über allem.

Sina, elf Jahre alt, war ungenießbar, wenn sie schlechte Laune hatte oder heimlich Diät hielt, weil sie sich nicht mit dem physischen Ende ihrer Kindheit abfinden wollte. Da halfen dann weder gutes Zureden noch über Gehirnwellen gesteuerte Hightech-Meditationsübungen, wie sie unser Vater mit seiner Firma entwickelte. Am besten, man ging ihr aus dem Weg, bis das aggressive Funkeln aus ihren Augen verschwunden war. Leider war das im Moment keine Option, weil wir zu sechst, eingepfercht zwischen Kleidersäcken, Bettzeug und einem halben Dutzend Koffer, in einem Camper saßen, der durch einen Tunnel aus umherwirbelnden Schneeflocken rollte. Windböen rüttelten am Wagen und klebten die feuchten Flocken über Schilder und Markierungen. Ein Blizzard hatte die Welt im Zeitraffertempo in eine konturlose weiße Einöde verwandelt. Blitz, Donner und Sturm im Winter. Dramatischer konnte uns der »Naturpark Südschwarzwald«, wie es auf einer Werbetafel in verstümmelten Buchstaben zu lesen war, kaum in Empfang nehmen. Alle paar Sekunden piepte der automatische Spurassistent, bis Paps im Menü des Bordcomputers endlich den richtigen Befehl gefunden hatte, ihn auszuschalten.

»Noch unübersichtlicher, und die Ingenieure hätten dafür einen Preis verdient.« Er widmete sich wieder dem endlosen Programmcode auf seinem Laptop. Was seine Konzentrationsfähigkeit betraf, war er unschlagbar. Wie in Trance tippte er in die Tastatur, als wäre er ein Komponist, ein tauber Beethoven, der den endlosen Code in seinem Kopf zu einer wohlklingenden Symphonie zusammenfügte. Wie bei vielen Leuten, die auf irgendeinem Gebiet außergewöhnlich talentiert und (wie er von sich selbst sagte) leicht autistisch waren, musste man auch bei unserem Vater nicht lange nach der Schattenseite seiner Inselbegabung suchen. Mit emotionalen Ausschlägen (egal, in welche Richtung) konnte er nicht gut umgehen. Waren die Ausschläge zu heftig, wirkte er schnell überfordert. Auf den Moment der Hilflosigkeit folgte eine schnelle Umarmung und — nachdem der erste Schock überwunden war — eine detaillierte Erklärung, wie die Krisensituation Punkt für Punkt am effektivsten zu bewältigen wäre. Für Yuma hatte Paps sogar mal ein Schaubild gezeichnet, als sich zwei ihrer Freundinnen in die Haare gekriegt hatten und sie nicht wusste, zu wem von den beiden sie halten sollte. Obwohl er es gut meinte, waren die wenigsten seiner Vorschläge im echten Leben zu gebrauchen. Menschliches Handeln folgte nun mal selten mathematischen Gesetzmäßigkeiten, auch wenn er das nicht wahrhaben wollte.

Aus den Lautsprechern plätscherte eine Mischung aus Jazz und Klassik. Cello, Klavier und Schlagzeug. Ermüdende Variationen über ein und dasselbe Thema. Unaufgeregt und harmlos. So ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich für den Übergang in dieses neue Leben am Ende der Welt für passend hielt. Aber der Fahrer (in dem Fall die Fahrerin) bestimmte das Programm, und die Akkus in meinen Ohrstöpseln hatten soeben den Geist aufgegeben. Um Sina von meinem Zeit-Betrug abzulenken, hielt ich ihr den Rucksack mit dem Reiseproviant hin. Sie drehte sich weg. Einen Versuch war es wert.

»Wir sind gleich da«, sagte ich und strich ihr eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie würde später einmal genauso aussehen wie unsere Mutter. Die vollen Lippen, der elegante schlanke Hals. Selbst die kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen hatte sie von ihr geerbt. Nur die blauen Augen mit den gelben Einsprengseln und die helle Haut legten die genetischen Spuren zu unserem Vater. Etwas von seiner Ausgeglichenheit in ihrem Charakter wiederzufinden wäre mir an Tagen wie heute ganz recht gewesen.

Polly, unsere kleine Mischlingshündin, schnarchte zu Sinas Füßen. Im Traum bewegten sich ihre Pfoten, als würde sie rennen. Fiepende Geräusche drangen aus ihrem Maul. Schwer zu sagen, ob es sich um einen Albtraum handelte oder eine Erinnerung an früher, als sie noch jung gewesen war und stundenlang mit anderen Hunden herumtollen konnte. Wenn möglich, sollte man sie nicht aufwecken. Das hatte uns Mum, die mit Hunden und Katzen aufgewachsen war, schon früh beigebracht. »Träume sind für Hunde wie eine Parallelwelt. Vor allem alte Hunde, die viel schlafen, finden dort ein zweites Zuhause, das ihr Leben bereichert und sie auch Schmerzen vergessen lässt.«

Ungeduldig wischte Sina ein Guckloch in die beschlagene Scheibe. Ihr Anblick steigerte meine eigene Unruhe. Gleich am Montag mussten wir in die neue Schule gehen, ein Internat, das auch externen Schülern aus der Gegend den roten Teppich ausrollte, wenn sich die Eltern die Gebühren leisten konnten oder sie sich durch »herausragende schulische Leistungen oder besonderes soziales Engagement« für ein Stipendium qualifiziert hatten. Außer Sina erfüllte keiner von uns diese Voraussetzungen. Aber bei vier Kindern gab es mit Sicherheit Mengenrabatt. Auch wenn sie es nicht offen sagten, war es unseren Eltern wichtig, dass wir eine gute schulische Ausbildung bekamen, um später an die entsprechenden Unis (Cambridge, Oxford, Yale, jedenfalls irgendwo draußen in der weiten Welt) gehen zu können. Manchmal kam es mir so vor, als wollten sie sich beweisen, dass Umfeld, Erziehung und Bildung die ausschlaggebenden Faktoren waren, um Kindern eine glückliche Zukunft zu bieten, und nicht die Herkunft. Gegenüber öffentlichen Schulen, egal, ob Stadt oder Land, waren sie skeptisch eingestellt. Weil das Internat zum selben Bildungskonzern gehörte wie die anderen Schulen, auf denen wir bisher gewesen waren, ging der Wechsel problemlos über die Bühne. Sogar die Namen und Passwörter unserer Accounts blieben dieselben.

»Hast du schon die Schokokekse probiert?«, fragte ich an Sina gerichtet. »Die sind verdammt lecker.«

Sie wandte sich mir zu, traf mich mit einem wütenden Blick und schüttelte energisch den Kopf. »Nein.«

»Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Zwischenmahlzeit.« Ich weiß nicht, warum ich sie unbedingt provozieren wollte. Irgendwas an der Situation und Sinas Verhalten kam mir merkwürdig vor. Jedenfalls ging ich näher an ihr Ohr und flüsterte mit Nachdruck: »Oder wann hat das Fräulein das letzte Mal etwas gegessen?«

»Du bist gemein, hundsgemein!«, gab sie zurück.

»Ich will nur dein Bestes. Immer nur dein Bestes.«

»Gib schon her, nervige große Schwester.« Sie riss mir den Rucksack aus der Hand und zog den Reißverschluss auf. Widerwillig nahm sie die zerfledderte Kekspackung heraus und bediente sich. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, wie sie mit den Zähnen den Schokoladenguss von der Oberseite eines Kekses abschabte, bevor sie ihn — ohne länger als nötig zu kauen — hinunterschlang und sich ihr Gesicht etwas entspannte. Nur der Hunger, dachte ich. Die Aussicht auf ein eigenes Pferd war ein kluger Schachzug gewesen, um ihren Widerstand zu brechen, als sie nicht umziehen wollte. Farid und ich, wir beide hatten uns bis zum Schluss gegen diesen Umzug gewehrt. Selbst dann noch, als unsere Eltern den Spieleinsatz auf unmoralische Weise um neue Laptops und Handys erhöht hatten. Im Ratgeber für Adoptiveltern mussten sie das Kapitel übersprungen haben, in dem es um Geborgenheit, Heimat, ein sicheres Umfeld und solche Sachen ging. Auch wenn unsere Wohnsituation mit jedem Umzug luxuriöser wurde — eigene Zimmer, größere Zimmer, eigener Fernseher, eigener Computer und so weiter —, war es schwer zu begreifen, dass unsere Eltern mit jedem Job auch gleich noch den Wohnort wechseln mussten. Mal war es unser Vater, dem die Leitung eines Biotech-Start-ups angeboten wurde, dann war es unsere Mutter, die nach einer neuen Herausforderung suchte oder, wie im jetzigen Fall, nicht länger in der stressigen Notaufnahme eines Krankenhauses arbeiten wollte. Das Ankommen und Abschiednehmen, neue Freunde zu finden, verbunden mit dem haltlosen Versprechen, in Kontakt zu bleiben, hatte etwas Zermürbendes. Nur an Yuma schien das nomadenhafte Umherziehen unserer Familie spurlos vorüberzugehen. Sie war die Gelassenheit in Person. Alles, was geschah, bekam einen positiven, manchmal altklug oder nach Räucherstäbchen und Esoterik klingenden Anstrich. In der Bereitschaft, ihre eigenen Bedürfnisse einem elterlich bestimmten Gemeinwohl unterzuordnen, war sie uns weit voraus. Kein Murren, kein Klagen. Solange die Familie zusammenhielt, war Yuma zufrieden. Heimat war für sie der Ort, an dem unsere Sippe ihre Zelte aufschlug.

Ihre dunkelbraunen Augen leuchteten jetzt voller Zuversicht, als sie ihre Online-Zeit dafür aufbrauchte, um amüsiert durch TikTok-Filmchen zu scrollen, während der Scheibenwischer hinter ihr graue Schlieren über unser altes Leben in der Großstadt fächerte.

Zweitausend Einwohner, vier Museen, eine Burgruine, ein Internat, ein Eiscafé, zwei Hotels, mehrere Kneipen, Restaurants, Dönerläden, eine Kirche, zwei Bäcker und ein E-Bike-Verleih. Das waren nicht nur statistische Größen, das waren die Vorboten der Langeweile. Dazu Tannenwipfel und enge Täler, Felder und Wiesen und Aussiedlerhöfe, die wie Satelliten um einen dünn besiedelten Planeten namens St. Engbert kreisten.

»Ich muss mal, und schlecht ist mir auch«, quengelte Sina weiter.

Paps blickte von seinem Computer auf. »Warum bist du vorhin an der Raststätte nicht aufs Klo gegangen, Liebes?«

»Weil ich da noch nicht musste!« Sina blickte zu Yuma und Farid. »Bin ich wirklich die Einzige, die aufs Klo muss? Ist das euer Ernst?«

»Ich muss auch, kleine Schwester«, erklärte sich Farid solidarisch.

»Danke.«

»Okay«, seufzte Mum, die nicht Mum oder Ma genannt werden wollte, sondern Mama oder Sibel. »Bei der nächsten Möglichkeit halte ich an.«

Auf Befehl des Navis verließen wir den Kreisverkehr und nahmen die zweite Ausfahrt. Die Anzeige im Armaturenbrett blinkte rot auf. Ein Reifensymbol erschien. Der Wagen machte einen heftigen Schlenker. Der Kopf meines Vaters schwang hin und her. Das Automatikgetriebe plärrte auf und schaltete einen Gang tiefer, um den steilen Anstieg zu bewältigen. Schroffe Felswände, die mit Stahlnetzen überspannt waren, erhoben sich rechts von uns. Die schneebedeckte Straße schlängelte sich in Serpentinen nach oben. Kurve um Kurve.

»Da ist ein Parkplatz angeschrieben«, rief Farid über unsere Köpfe hinweg. »Noch fünfhundert Meter.« Er wuschelte Sina durchs Haar. Das durfte nur er, kein anderer in der Familie. Ihre langen, glänzend blonden Haare waren ihr Heiligtum. Farid war ihr Beschützer. »Halte durch, Prinzessin.«

Wie aus dem Nichts tauchte hinter uns ein schwarzer Jeep auf, aus dem lauter Hip-Hop dröhnte. Der Wagen fuhr dicht auf, überholte uns wie auf Schienen und scherte kurz vor der nächsten Kurve wieder ein, als wollte er einen Unfall provozieren. Schneematsch klatschte gegen unsere Frontscheibe und versperrte die Sicht. Die Scheibenwischer stockten, die Belüftung drehte hoch. Trotzdem beschlugen die Scheiben. Mum ließ ihr Fenster herunter. Zigarettenrauch streifte meine Nase. Es roch nicht bitter, sondern süßlich. Es roch nach Cannabis. Wieder das rote Blinken im Armaturenbrett, greller als vorhin, begleitet von einem ansteigenden Warnton.

»Idiot!«, schimpfte Mum und trat hart auf die Bremse. Ein Ruck durchlief den Wagen. Tannenwipfel schwankten uns entgegen. Das Heck brach aus. Der Camper stellte sich quer und rutschte seitwärts auf die Leitplanke zu. Dahinter ging es steil nach unten. Dreißig Meter, vierzig. Räder suchten Halt auf matschigem Grund. Vergeblich. Bremsenstottern laut wie Hammerschläge. Das alles geschah in extremer Zeitlupe. Bild für Bild für Bild. Polly jaulte einmal kurz auf und kroch unter die Sitzbank.

Ich dachte an den Tod, und in mir regte sich nichts.

Ich dachte an das Ende und war neugierig auf die Brücke, von der Yuma neulich erzählt hatte. Die gläubige Yuma, meine geliebte Schwester.

Eine kitschige rosenverzierte Brücke. Eine Bogenbrücke.

Der Übergang vom Hier zum Dort. Die Verbindung.

Angst spürte ich nicht. Wenn sie da war, wurde sie von einer unsichtbaren Wand abgeblockt.

Ich war am Leben, mit allen Sinnen war ich am Leben, aber nicht dazu bereit, für das Überleben zu kämpfen, nach einem Ausweg zu suchen, falls es den gab. Kein Adrenalin, das in meine Adern schoss, meinen Selbsterhaltungstrieb aktivierte und mich dazu zwang, gegen das Unvermeidliche anzukämpfen, Heldin zu sein. Kein Impuls, mich an der Kopfstütze des Vordersitzes festzuklammern, als sich der Wagen um die eigene Achse drehte.

Ich war da und gleichzeitig nicht.

Ich war ich und gleichzeitig eine andere.

Vor meinem geistigen Auge sah ich den Wagen durch die Leitplanke brechen und in die Tiefe stürzen. Ich hörte Schreie. Spürte Sinas Fingernägel, wie sie sich in meinen linken Arm krallten. Sah Körper, unsere Körper, mit Gliedmaßen aus Gummi, die in Sicherheitsgurte geworfen wurden.

Dann.

Harter Schnitt.

Außenperspektive.

Der Wagen schlitterte erneut über die Fahrbahn, als würde die Szene ein zweites Mal abgespielt. Eine neue Version. Eine Wiederholung.

Ein lauter Knall. Der Wagen bockte wie ein scheues Pferd.

Aufblende.

Ich saß wieder auf der Rückbank.

Ich sah Mum. Ihre Hände, wie sie das Lenkrad mit Gewalt herumrissen. Im Rückspiegel: ihre vor Panik geweiteten Augen.

Yuma stieß einen gellenden Schrei aus.

Angst.

Der Geruch von Angst.

Schwarz.

Die Farbe Schwarz.

Dunkelstes Schwarz mit ausgefransten Rändern.

Fremde Angst.

Die Finsternis riss auf.

Helligkeit. Dahinter ein flirrendes Muster, das pulsierend an Schärfe gewann, als würde es in Zeitlupe näher kommen oder: als würde ich ihm entgegenfallen.

Der Sturz verlangsamte sich.

Steine. Grob behauen, in unterschiedlichen Farben und Größen. Stumpfe Glasstücke am Strand. Undurchsichtig und kalt. Salz auf der Zunge. Ein Tuch. Schmutzig weiße Spitze mit Brandlöchern, durch die mir fremde Augen feindselig entgegenstarrten.

Was ist mit dem Kind?, fragte eine Stimme, eine Männerstimme, die ich nicht kannte.

Was sollen wir mit ihm machen?

Entscheide du.

Interview vom 17.01.2024 via Telefon

Reportage: Ein Dorf sucht die Wahrheit (Arbeitstitel)

Carolin Marquart Die ersten Gespräche liefen alle über Zoom, haben Sie gesagt. Welchen Eindruck hatten Sie von Frau Dr. Simwe?

B. Nett. Sehr gebildet und wortgewandt, ruhig und nett. Und sie sah so jung aus, so unglaublich jung. Das macht wahrscheinlich der dunkle Teint, wenn man das so sagen darf. Da sieht man ja kaum Falten.

Carolin Marquart Wie war die Stimmung in der Gemeinde vor der Ankunft? Können Sie sich daran noch erinnern? Sie als Ortsvorsteherin haben da ja bestimmt einen guten Einblick.

B. Wir waren natürlich alle gespannt auf die Familie. Aber vor allem waren wir froh darüber, dass die Praxis von Dr. Felber doch nicht geschlossen werden musste, dass uns diese Katastrophe erspart blieb. Das nächste Krankenhaus liegt ja nicht gerade um die Ecke, müssen Sie wissen. Das ist der Nachteil, wenn man so weit draußen wohnt. Vor und während der Pandemie war es quasi aussichtslos, jemanden Geeigneten zu uns aufs Land zu locken. Selbst mit großzügigen Prämien war da nichts zu machen. Vor allem die jungen Menschen haben ja Angst, auf dem Land zu versauern. Dabei haben wir hier alles, was es braucht, um glücklich zu sein. Auch schnelles Internet.

Carolin Marquart Lassen Sie uns über die Familie sprechen. Wie war Ihr erster Eindruck? Was haben Sie gedacht, als Sie die Kinder zum ersten Mal gesehen haben? Woran können Sie sich erinnern?

B. Was ich gedacht habe? Na ja, die Umstände waren ja besondere (seufzt). Es tat uns allen schrecklich leid, dass die Familie den Unfall hatte, nur weil so ein verwöhnter Bengel aus dem Internat vor seinen Freunden mit seinem neuen Wagen angeben wollte. Ein Riesenglück, dass die Leitplanken gehalten haben. Nicht auszudenken, was sonst hätte passieren können. Eines der Mädchen hat geschrien wie am Spieß, nachdem der Unfall passiert ist. Sie ist davongerannt. Hatte schlimmes Nasenbluten. Das hat mein Mann erzählt. Daran erinnere ich mich noch. Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, müssen Sie wissen. Daher kennt er auch den Jungen, diesen Farid, ganz gut. Der Junge hat Anschluss im Dorf, bei den anderen Jugendlichen, gesucht. Er wollte irgendwo dazugehören …

Carolin Marquart Hat Ihr Mann vielleicht gesagt, welches der drei Mädchen nach dem Unfall geschrien hat?

B. Ich glaub, es war Yuma, aber sicher bin ich mir da nicht. Es war ja seine erste Begegnung mit den Kindern.

Carolin Marquart Nicht vielleicht die Jüngste?

B. Sina? Nein, ich … ich glaube nicht. Das hätte er sich gemerkt. Wie geht es Sina denn? Wissen Sie, wo der kleine blonde Engel jetzt ist? Sie war so ein nettes, so ein hübsches Mädchen. Hat zusammen mit Yuma in der Kirche geholfen, und singen konnte die Kleine, dass es einem die Tränen in die Augen getrieben hat. Stimmt es, dass sie es war, die die Polizei gerufen und ihre eigenen Eltern hat verhaften lassen?

Carolin Marquart Soweit ich weiß, hat die Polizei anderweitig Hinweise bekommen, aus dem Ausland. Im Zuge von internationalen Ermittlungen.

B. Dann ist das mit der Sekte vielleicht doch nicht nur ein Gerücht? Wie schrecklich. Wie schrecklich, dass Eltern ihren eigenen Kindern so etwas antun.

Carolin Marquart Von einer Sekte weiß ich nichts. Können Sie mir vielleicht sagen, woher Sie das haben? In meiner Reportage will ich ja auch darüber schreiben, wie ein ganzes Dorf nach der Wahrheit sucht und was die mediale Aufmerksamkeit mit den Menschen hier gemacht hat. Das soll ja alles mit einfließen.

B. Ungern.

Carolin Marquart Ich werde Sie natürlich außen vor lassen. Aber es wäre wichtig, die einzelnen Quellen zu verfolgen. Der Prozess hat ja noch so viele Fragen offengelassen. Es wäre auch wichtig für die älteste Tochter. Für Espe. Sie hat ja sehr schwer zu kämpfen mit den Folgen.

B. Sie haben Kontakt zu Espe? Das arme Ding. Die Wahrheit kann manchmal so schrecklich sein. Wie geht es ihr denn?

Carolin Marquart Das weiß ich nicht genau. Aber vermutlich werde ich sie treffen, wenn ich das Okay von ihren Eltern bekomme und sie dazu bereit ist.

FIGUR AUS TON

Donnerstag, 29.02.2024

09:26 UhrVor dem Frühstück Sport gemacht. Eine halbe Stunde, zusammen mit Laura (Magersucht) und Josip (Angststörung) im langsamen Dauerlauf durch den Park. Hab das Gefühl, dass die neuen Medikamente aus mir einen Zombie machen. (Haben Zombies wirklich nur ein Geschlecht? Haben Zombies Sex?) Kann nicht weinen, wenn mir danach ist. Tränen werden von einer unsichtbaren Schranke zurückgehalten. Also schreibe ich in mein Notizbuch und male Tränen an den Rand, dicke Tropfen, als wäre ich ein kleines Kind.

Meine Eltern haben auf der Station angerufen. Ich will nicht mit ihnen reden, auch wenn ich jetzt wieder dürfte. Es gibt nichts zu reden. Ich muss erst wieder denken können. Und fühlen. Und so lange will ich keinen aus meiner Familie sehen. Auch wenn es wehtut.

Die eingedrückte Front des Vans war repariert, keiner verletzt, und Yumas Panikattacke und ihre Schreie waren fast vergessen. Nur das Bild der schmutzigen Tischdecke wollte mir nicht aus dem Kopf gehen. Und diese glasigen Augen, die mich angestarrt hatten. Sobald ich sie vor mir sah, hatte ich den Impuls, mich irgendwo zu verstecken, und bekam Gänsehaut. Ich versuchte, mich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass die Erinnerung noch aus meiner frühesten Kindheit, aus der Zeit im Waisenhaus stammen musste. Vielleicht hatte ich mich dort mal unter einem Tisch versteckt. Vielleicht war es ein Spiel gewesen.

Auf einem Bild in meinem Fotoalbum waren am Rand graue Bodenfliesen zu erkennen, die von farbigen Steinen durchsetzt waren. Doch der Tisch dort, neben der Nonne, die freundlich in die Kamera blickt und mich an meinem speckigen Arm hält, hatte keine Tischdecke.

Auch Polly hatte den Schock des Aufpralls noch nicht überwunden. Sie folgte Yuma auf Schritt und Tritt, wich ihr nicht mehr von der Seite, als müsste sie zur Stelle sein, wenn meine Schwester das nächste Mal die Kontrolle verlor. Seit dem Unfall, der mit Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften das halbe Dorf in Alarmbereitschaft versetzt hatte, wollte Polly sogar in Yumas Bett schlafen, was bisher Sinas Privileg gewesen war. Das Privileg der Jüngsten. So hatte ich mir das immer erklärt.

Polly war kurz nach Sinas Geburt zu unseren Eltern gekommen. Als Welpe. Irgendein herzloser Mensch hatte sie zusammen mit ihren drei Geschwistern im Abfallcontainer eines Burgerrestaurants entsorgt. Polly hatte sich unter einem Stück Alufolie versteckt und halb verdurstet in der sengenden Mittagshitze überlebt. Als Einzige. Das war noch in den USA gewesen, in der Nähe von Boston, wo unsere Eltern an der Uni gelehrt hatten, bevor sie mit vier Kindern und einem Hund nach Deutschland zurückgekehrt waren.

Von den ersten Tagen nach Pollys Rettung gibt es eine Serie mit fünf Bildern. Darauf ist sie als winziges graues Wollknäuel mit entzündeten bernsteinfarbenen Knopfaugen zu sehen. Schlafend in einer großen Transportbox, in einem Meer aus blauen und weißen Decken. Jedes Mal, wenn ich diese Bilder anschaue, denke ich daran, wie zufällig dieses Leben ist. An welchem Ort man geboren wird, in welchem Haus, bei welchen Eltern.

Alles Zufall.

Die kleinformatigen Bilder von Pollys zweiter Chance kleben auf den ersten Seiten von Sinas Fotoalbum. Die Ankunft der beiden lag ja nur wenige Wochen auseinander. Unser Vater hatte das Album mit dem beigefarbenen Leineneinband kurz nach Sinas Geburt angelegt. Dasselbe hat er später auch für uns Adoptivkinder getan. Für jeden von uns. Mit derselben Sorgfalt. Versehen mit Daten und Bildunterschriften und feierlich geschwungenen Buchstaben aus königsblauer Tinte. Jedes Album reicht bis zum Ende der Grundschule. Nicht nur Fotos finden sich darin, sondern auch Erinnerungsstücke, Relikte, die eine Verbindung zu dem Ort haben, an dem das zweite Leben von uns Waisen in den Armen der neuen Eltern beginnt.

Bei mir ist es das abgerissene, leicht gewellte Stück Karton mit meinem Namen drauf (mit Haarspray konserviert), bei Yuma sind es getrocknete Blumen, die zur Zeit ihrer Adoption im Garten des ehemaligen Dominikanerklosters geblüht haben, wo sie die ersten Jahre ihres Lebens in einem Waisenhaus verbracht hatte. Bei Farid war es ein verschrumpeltes blaues Plastikarmband mit Barcode und eine flache Figur aus ungebranntem Ton, die aussieht wie eine Frau im langen Kleid, die mit ausgebreiteten Armen dem Himmel entgegentanzt.

Zur Tradition unserer Familie gehörte es, an Geburtstagen das eigene Album aus dem Regal zu holen und es gemeinsam anzuschauen, besser gesagt, zu bestaunen. Unsere Eltern erzählten dann, wie glücklich sie waren, als sie uns das erste Mal gesehen haben. Dass es Liebe auf den ersten Blick war und solche Sachen. Ich glaube, dieses Ritual war jedem von uns Kindern wichtiger als das Zerschlagen der Piñata vor dem Essen und die Geschenke danach.

Mum sagte, dass Pollys Verhalten normal sei. Durch die Panikattacke von Yuma seien ihre Mutterinstinkte geweckt worden. Polly habe Yuma als schwächstes Glied in unserem Rudel identifiziert.

»Wahrscheinlich genügt es, wenn Yuma ihr auf spielerische Weise zeigt, dass sie keinen besonderen Schutz braucht und wieder die Alte ist.«

Doch das war nicht so. Yuma war nicht mehr die Alte. Meine Schwester hatte sich quasi über Nacht verändert. Mit der Ankunft in St. Engbert schottete sie sich ab. Sie war da und doch nicht. Sie war ein mürrischer Geist mit langen schwarzen Haaren, dem man am besten aus dem Weg ging. Als hätte sich durch den Unfall ein Schalter in ihrem Kopf umgelegt, wirkte sie auf eine Weise ernst und verschlossen, wie ich es nicht von ihr kannte. Dunkle Schatten lagen unter ihren Augen, als würde sie kaum schlafen. Die Mundwinkel trocken und eingerissen. Mum gab ihr Vitamin- und Eisentabletten, die Yuma nicht anrührte. Paps stellte ihr frisches Obst hin, klebte Post-its mit lustigen Strichmännchen und Smileys auf Orangen und Bananen, um Yuma zu zeigen, wie wichtig sie ihm war.

Nicht mal ihr Bett hatte Yuma bisher aufgebaut. Keine Regale an die Wände gehängt, keinen ihrer Teppiche ausgerollt. Obwohl sie normalerweise die Erste war, bei der alles am richtigen Platz stand. Das Einzige, wofür sie ihr handwerkliches Geschick nutzte, war ein großes »Betreten verboten«-Schild aus Pappe, das schief an einem Haken neben ihrer Zimmertür hing und mit drohenden Ausrufezeichen versehen war. Yuma schlief auf ihrer harten Futon-Matratze, eingeklemmt zwischen Kartons, Klamotten, Büchern und ihren Zeichensachen. Unsere Hilfe lehnte sie ab. Offiziell hatte bisher nur Sina ihr Zimmer betreten. Yuma nannte den großen rechteckigen Raum mit den beiden Bogenfenstern und der hellen Stuckdecke verächtlich »Lager« oder »Kammer«, je nachdem, was sie in Gegenwart unserer Eltern für das treffendere Wort hielt, um sie zu provozieren. Unsere Versuche, sie zum Reden zu bringen, um dahinterzukommen, was mit ihr los war, ob es mit dem Unfall zu tun hatte, endeten meist mit Beschimpfungen, Türenschlagen und Vorwürfen.

Yuma ließ keine Gelegenheit aus, um ihrem Unmut Luft zu machen, Regeln zu brechen und gegen unsere Eltern zu rebellieren. Sie hatte sich so darauf gefreut, geradezu euphorisch war sie gewesen, als Mum uns die ersten Fotos von der Landarztpraxis und dem Gutshof gezeigt hatte. Ständig hatte Yuma Storys vom Schwarzwald und seinen Sehenswürdigkeiten gepostet. Doch mit dem Tag des Einzugs hatte sich ihre Euphorie ins Gegenteil verkehrt. Bei jeder Gelegenheit gab sie uns zu verstehen, wie unwohl sie sich »am Arsch der Welt«, inmitten unzivilisierter »Dialekt sprechender Neandertaler« fühlte. Ich hatte sie noch nie so abschätzig über andere Menschen reden gehört. Das passte gar nicht zu ihrem empathischen Wesen. Das war nicht die Yuma, die ich kannte. Nur mit dem Unfall ließ sich ihre plötzliche Verwandlung nur schwer erklären. Auch wenn sie in den Sekunden vor dem Aufprall vielleicht Todesangst gehabt hatte, wie Mum mutmaßte, und länger brauchte als wir anderen, um den Schock zu überwinden, musste es noch eine andere Erklärung für ihr verändertes Verhalten geben. Aber Yuma redete nicht. Sie wollte nicht reden. Deshalb versuchte es unser Vater mit einem Trick, der vielleicht auch keiner war. Am Morgen hatte der genervte Paketbote die Prototypen der neuen VR-Brillen gebracht und die Spezialauflagen für die Liegen, auf die Paps so sehnsüchtig gewartet hatte. Sobald der linke Flügel im Gutshaus fertig renoviert war, würde er seine Software zum ersten Mal unter idealen Bedingungen testen können und die letzten Anpassungen vornehmen. Bis es so weit war, musste das große Wohnzimmer als Testraum herhalten. Wir Kinder waren seine Probanden und stolz darauf. Die Auflagen waren aus einem speziellen Schaumstoff, der sich unter Druck aufwärmte und an den Körper anpasste. Davon hatte Paps uns erzählt. Wie üblich wollte er die neuen Sachen so schnell wie möglich ausprobieren. Am späten Nachmittag, draußen war es schon dämmrig, rief er uns ins Wohnzimmer. Farid hatte im großen offenen Kamin ein Feuer angezündet. Unsere Mutter hatte ihn gebeten, nicht zu übertreiben, aber Farid fand Gefallen daran, die viel zu kleinen Holzscheite wie beim Jenga übereinanderzustapeln und dabei zuzusehen, wie sie von den Flammen, zischend und fauchend, verschlungen wurden. Nur mit den Heizkörpern unter den Fenstern bekam man den großen rechteckigen Raum nicht warm. Auch in den anderen Räumen war es ein Problem, die Temperatur konstant über achtzehn Grad zu halten. Deshalb hatten unsere Eltern in elektrische Heizdecken investiert, die man wie Ponchos überziehen konnte. Bis zum nächsten Winter wollten sie das Haus nachrüsten, versprachen sie uns hoch und heilig.

Als ich das Wohnzimmer betrat, lagen die Matten bereits im Halbkreis auf dem dicken Perserteppich vor dem Kamin. Vier Matten. Am Fußende, sauber zusammengefaltet, hellbraune Wolldecken, davor jeweils eine VR-Brille, klobige Kopfhörer und ein Gewirr aus Kabeln, das zu den beiden Laptops führte, die auf dem Glastisch vor dem großen Sofa standen. Ich wunderte mich, dass Yuma gekommen war. Nach dem, wie sie sich beim Mittagessen aufgeführt hatte, hatte ich nicht mit ihr gerechnet.

»Die sehen ja jetzt viel kleiner aus«, sagte Farid bewundernd und setzte eine der VR-Brillen auf.

Sina folgte seinem Beispiel. »Ich sehe, dass ich nichts sehe«, sagte sie lachend, legte sich auf die Matte und ließ sich von Farid zudecken.

»Ist das die neueste Version?«, fragte Yuma skeptisch. »Und wie werden jetzt die Hirnwellen gemessen?«

»Vorerst gar nicht«, antwortete Paps ruhig. »Heute gibt es nur Sound und Bilder, um zu entspannen.«

»Das heißt, wir sehen alle dasselbe?«, hakte Yuma nach.

»Ja, das heißt es.«

»Der Test bringt also keine neuen Erkenntnisse?«

»Doch, aber vor allem auf physischer Ebene. Es würde mich interessieren, wie sich die Auflagen anfühlen, ob ihr das Gefühl habt, dass der Spezialschaum euch beim Entspannen unterstützt. Und die VR-Brillen arbeiten jetzt mit einem feiner abgestimmten Lichtspektrum.«

»Na gut«, sagte Yuma, setzte die Brille auf und streckte sich auf der Matte aus. »Wegen mir kann’s losgehen. Ich bin bereit.«

Farid und ich tauschten Blicke. Wir konnten uns keinen Reim auf Yumas Verhalten machen. Jedes Wort, das aus ihrem Mund kam, klang hart und patzig. Und der Ausdruck in ihrem Gesicht war arrogant. Polly schien das nicht zu stören. Sie quetschte sich in die Lücke zwischen uns beide, schlief sofort ein und begann zu schnarchen.

Sobald man die neue, deutlich leichtere VR