Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Residenz Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein irrwitziger, transnationaler Reigen rund um fünf junge Frauen auf der Suche nach Selbstbestimmung, Freiheit und Sex Witziger und pointierter ist selten vom Dilemma zeitgenössischer Weiblichkeit erzählt worden: Zwischen den unerfüllbaren Forderungen der allgegenwärtigen Mütter und der Sehnsucht nach den stets abwesenden, verlockenden "Fernfahrern" versuchen fünf Frauen in Bratislava und Turin, ihr eigenes Leben zu leben. Familienbande erweisen sich dabei als genauso verhängnisvoll wie die Anforderungen des oftmals virtuellen Datings mit all seinen (falschen) Versprechungen. Ivana, Lara, Olivia, Gloria und Veronika sind hinreißend widerständige Frauen, die sich mit Humor und ungewöhnlichen Lösungen gegen die alltäglichen Zumutungen wehren und auf ihrem Glücksanspruch beharren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ivana Dobrakovová

Mütter und Fernfahrer

Ivana Dobrakovová

MÜTTER UND FERNFAHRER

Roman

Aus dem Slowakischen übersetzt von Ines Sebesta

Residenz Verlag

© 2022 Residenz Verlag GmbH

Salzburg – Wien

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel

»Matky a kaminonisti« bei MARENCIN PT.

© Ivana Dobrakovová

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

www.residenzverlag.com

Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.

Keine unerlaubte Vervielfältigung!

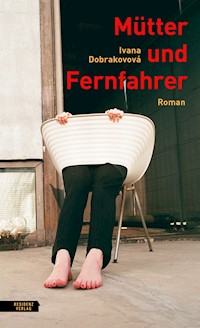

Umschlaggestaltung: Thomas Kussin / buero8 unter Verwendung einer Fotografie von Eylul Aslan (Connected Archives)

Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien

Lektorat: Jessica Beer

ISBN ePub:

978 3 7017 4681 1

ISBN Printausgabe:

978 3 7017 1758 3

INHALT

VATER

IVANA

OLIVIA

LARA

VERONIKA

Hinweise

VATER

Ich greife eine Szene heraus, behaupte aber nicht, dass sie typisch wäre, ich kenne sie auch nur aus Erzählungen, denn ich selbst habe Bilder dieser Art nicht mehr vor Augen: Ich sitze neben meiner Schwester im Wohnzimmer auf der Couch und wir schauen Märchenfilme. Meine Schwester ist vier Jahre älter als ich, sie mag zu jener Zeit sechs gewesen sein, ich knapp zwei, Vater ist in der Küche. Wir wohnen auf dem Burghügel in der Nähe der Mudroňova Straße, im nobelsten Viertel von Bratislava, in der Garage haben wir einen schönen Ford, im Wohnzimmer einen Kamin und vom Balkon aus Blick auf Österreich. Ich gehe schon seit einem Jahr in den Kindergarten, denn meine Eltern arbeiten beide.

Mutter kommt heim, kaputt von der Arbeit, mit Einkäufen behängt, und so findet sie uns vor. Meine Schwester bis an die Knie voller Rotz, weswegen Mutter wenigstens nicht merkt, dass ich, ihre kleine Schwester Svetlana, mich völlig zugeschissen habe, bis zum Rand der Windel, der Vater, richtig, ist in der Küche, doch er schläft, sein Kopf ist aufs Tischtuch gesackt, daneben eine Flasche. Irgendwas. Weitere Erläuterungen sind unnötig, man weiß Bescheid.

Ich möchte dazu aber etwas erklären. Vater lebte nicht mit uns. Er kam des Öfteren unter der Woche vorbei und übernachtete bei uns, seinen ständigen Wohnsitz hatte er aber woanders, in einem Dorf in Ungarn, bei den Seen, an die wir im Sommer zum Baden fuhren. Als die Eltern heirateten, hatte Mutter vor, zu ihrem Mann zu ziehen, sie war ja auch schon mit meiner Schwester schwanger, da sie aber in einer so tollen Gegend von Bratislava wohnte, der Kamin, der Blick und so weiter, beschloss sie im letzten Moment, nein, sie würde nicht nach Ungarn gehen. Vielleicht hatte da auch meine Tante ihre Finger im Spiel, Mutters Schwester, sie redete die ganze Zeit auf sie ein, sie werden dich nie als eine der Ihren ansehen, du wärst dort auf immer die Ausländerin. Und dann noch zur Schwiegermutter. Kannst du glauben. Sie glaubte, meine Mutter. Und dann blies sich auch Vater auf. Sein Zuhause sei dort. Und Schluss. Kurzum, sie lebten getrennt. Zumindest während der ersten Jahre. Bis sich Vaters Gesundheitszustand verschlechterte.

Über Vater weiß ich eigentlich nicht viel zu sagen, was diese ersten Jahre betrifft. Er hatte eine Glatze. Das gefiel mir wahnsinnig. Ich nannte seine Glatze Mühlmühlrädchen. Ich wollte auch so ein kleines Rad auf dem Kopf haben. Einmal, ich sehe es noch genau vor mir, holte ich die Schere aus dem Nähkasten und schnitt mir ein Loch in die Haare. Ganz stolz ging ich zu Mama, um es ihr zu zeigen. An ihre Reaktion kann ich mich nicht mehr erinnern, ich weiß nur noch, wie sie die Geschichte danach überall herumposaunte. Eine amüsante kleine Episode aus dem Familienalltag.

Ich sehe auch das Dorf in Ungarn vor mir. Vater arbeitete in Bratislava an der Technischen Universität, doch zu Hause war er Kleinbauer, Landwirt, ständig mit Spaten, Hacke, Rechen oder Schlauch zugange, den Oberkörper nackt. Sein Garten schien mir riesig, ein wahres Königreich, in dem man auf Bäume klettern, in Brunnen fallen und im Gewächshaus schwitzen konnte. Ich staunte später sehr, als ich erfuhr, dass Vaters Garten nur ein Bruchteil von Opas ursprünglichem Grundbesitz war, den die Kommunisten verstaatlicht hatten. Bis an die Seen habe er ursprünglich gereicht. Das wär’s gewesen, vom Garten aus ins Wasser springen, und Pferde haben, nicht nur die Hühner und Karnickel, die Oma züchtete.

Wir fuhren an den Wochenenden zu den Seen und verbrachten auch die Sommer dort. Damals lebte Oma noch, sie sprach praktisch nur Ungarisch, den einheimischen Bastarden schrie sie kiškuťa nach, kleiner Köter, für mich und meine Schwester buk sie Pfannkuchen, von denen ich gern behauptet hätte, dass es die besten der Welt waren, doch ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Oma kümmerte sich gemeinsam mit ihrem Sohn um den Garten und die kleine Wirtschaft. Im Gewächshaus zog sie Setzlinge, die sie später auf dem Markt verkaufte. Anfangs bemühte sich Mutter, ihr zur Hand zu gehen, etwas von der Schwiegermutter zu lernen, sich nützlich zu machen, doch sie begriff sehr schnell, dass ihre Schwester recht hatte. Vergebliche Liebesmüh. Alles, was sie machte, war schlecht, ištenem, had’d, nešegič, mein Gott, lass es sein, nicht nötig. Oma scheuchte sie aus dem Gewächshaus, beinah wie irgendeinen Bastard, der sich durch den löchrigen Zaun zu uns reingezwängt hätte. Bis Mutter sich sagte, also gut, mir reicht’s jetzt auch, und sich nur noch mit den Blumen im Vorgarten und den Ziergehölzen beschäftigte. Am Ende erklärte sie sogar, ehe sie mit dem Karren zum Markt ziehe und Setzlinge verkaufe, lasse sie sich scheiden.

Vater unternahm viele Reisen und fotografierte dabei gern. Er hatte im Schlafzimmer einen Schrank voll gelber Umschläge mit Fotos, in denen ich oft kramte. Vater brachte es fertig, durch das Busfenster zwanzig Mal denselben Felsen zu fotografieren, Vater brachte es fertig, drei Filme mit verschwommenen Niagarafällen vollzuknipsen, Vater hatte keinerlei Talent fürs Fotografieren. Ich habe auch Fotos von Vater in Gesellschaft schrill zurechtgemachter Frauen gefunden, die merkwürdig aussahen, erst viele Jahre später gelang es mir, mich konkreter auszudrücken – sie sahen vulgär aus. Die Fotos, auf denen er fremde vulgäre Frauen in irgendwelchen Läden umarmte, waren die einzigen, auf denen auch er zu sehen war. Sonst nur Landschaften.

Vater lernte auf Reisen viele Ausländer kennen, die er später zu sich nach Hause einlud, in das geräumige mehrstöckige Haus, das er sich kurz nach dem Zusammenbruch des Kommunismus neben Omas schlichtem dörflichen Häuschen gebaut hatte. In den Sommermonaten vermietete Vater Zimmer an Urlauber, die in den Seen baden wollten, und hin und wieder auch an seine ausländischen Bekannten. Einmal bin ich mit einem von ihnen, einem gewissen Panco aus Peru, zu einem Fußballspiel gegangen. Das heißt, wir hatten eigentlich vor, zum Karussell auf der anderen Seeseite zu gehen, doch wir ließen uns von den Menschenmassen mitziehen, die gerade ins Stadion strömten. Er konnte kein Slowakisch, ich kein Englisch, wir unterhielten uns durch Zeichen. Doch während dieses uns beide langweilenden Fußballspiels tauschten wir uns praktisch nur zu einer Sache aus. Panco zeigte auf meine Schuhe und sagte, dass sie pretty wären, nice. So viel begriff ich. Zu Hause war es dann umso schwierige, zu erklären warum wir zum Fußball gegangen waren.

Meine Schwester zog mich ständig auf. Einmal erzählte sie mir, dass unsere Seen aus Spucke entstanden seien. Man habe einst dort gebaggert und es sei ein so hässliches Loch entstanden, dass jeder, der vorbeikam, angeekelt ausspuckte. Und allmählich, mit den Jahren, sei es immer mehr geworden. Spucke. Ich glaubte ihr nicht, doch die Vorstellung war widerlich. Ich muss aber ergänzen, dass sie mir auch Kopfsprung vom Steg beibrachte. Und Saltos unter Wasser. Wir schwammen zusammen zur Insel rüber. Auch mit Vater. Mutter erinnert sich, dass ich einmal bei den Seen verloren ging. Ich war damals vier. Vater und meine Schwester hatten mich nirgends gesehen und es war Zeit gewesen, aufzubrechen. Also brachen sie auf. Zu Hause sagte Vater zu Mutter, sie wird schon von alleine kommen. Und er behielt recht, als Mutter in Ohnmacht fiel, kam ich.

Vater war ein klarer Verfechter des Patriarchats. Opa hatte Oma nur genommen, weil sie die beste Arbeiterin auf seinem Land war und er sie als seine Ehefrau nicht mehr bezahlen musste. Vater übernahm diese Ansichten, sein Lieblingsspruch war, die Frau hat auf dem Feld zu arbeiten, und wenn sie müde ist, kann sie sich bei der Hausarbeit ausruhen. Doch Mutter hatte, wie schon erwähnt, recht bald vor Omas Setzlingen, ihrer erdrückenden Kritik und den bittend gefalteten Händen kapituliert, mit denen Oma zum Ausdruck brachte, sie möge es sein lassen, und ruhte sich dann nur noch bei der Hausarbeit im großen Haus aus.

Manchmal kochte sie Erdbeermarmelade. Vater lobte sie. Auf seine Art. Die Marmelade sei fast so gut wie die aus dem Laden.

Er war auch auf die Schinderei in seiner Kindheit stolz, auf seine Bildung, die er nur dank seiner Intelligenz errungen habe. Als er zur Welt kam, wohnten Opa und Oma im Garten in einem Schuppen, in dem es keinen Strom gab und kein fließendes Wasser, nur einen gestampften Lehmboden und in der Nähe einen Brunnen, alles aus Holz. Vater löste während des Sommers immer freiwillig alle Aufgaben aus dem Mathebuch des kommenden Schuljahres und langweilte sich dann im Unterricht zu Tode. Später studierte er an der Universität in Prag. Zu jener Zeit hatte er bereits ein ernsthaftes Alkoholproblem. Einmal war er, als er von der Kneipe zurück ins Internat wollte, so besoffen, dass es ihm die Beine weghaute. Doch er löste das Problem mit Logik. Da sich die Kneipe auf einem Hügel befand und das Internat am Fuße dieses Hügels, legte er sich auf die Erde und rollte bis vor die Internatstür.

Opa zeigte ihm nach dem Studium ein Heft, in dem er alle Ausgaben für das Studium seines Sohns eingetragen hatte. Er forderte nichts von ihm zurück, er zeigte es ihm nur, damit Vater wüsste, wie viel der Spaß gekostet habe, wie viel Opa für seine Schulen ausgegeben hatte. Mutter sagt, Vater habe ihm das nie verziehen.

***

Was weiß ich über die Beziehung meiner Eltern? Besser nichts? War das sicherer? Irgendetwas musste Mutter ja an ihm gefunden haben. Bloß was?

Er soll einmal vor anderen zu ihr gesagt haben, sie sei nicht nur klug, sondern auch schön. Das muss eine einmalige Bekundung gewesen sein, eine außergewöhnliche Belobigung, da sie sich so gut daran erinnerte. Da sie sich ihr so eingeprägt hatte. Da sie sie mir anvertraute.

Sein Alkoholismus war immer präsent und deshalb für mich von klein auf ein untrennbarer Bestandteil meines Vaters, etwas, was zu ihm gehörte, was unabänderlich war. Wie eine Krankheit. Es wäre müßig zu grübeln, was zuerst da gewesen war, ob die fragile seelische Konstitution das Ei war und der Drang zu trinken die Henne oder umgekehrt, oder ob es an einer genetischen Veranlagung sowohl für das eine als auch das andere lag und beide Seiten sich verflochten und gegenseitig verstärkten, bis sie sein Wesen vollends beherrschten.

Es gibt aber mehrere Episoden, die herausstechen.

Einmal zerrte Mama uns nachts aus dem Bett. Mit den Nerven am Ende. Mädels, steht auf, Mädels, kommt, um dem Papa zu sagen, dass wir einen Stock höher wohnen. Meine Schwester und ich taumelten im Schlafanzug ins Treppenhaus. Schlaftrunken. Nichts begreifend. Vater klingelte beim Nachbarn im zweiten Stock Sturm, obwohl der Nachbar in der offenen Tür stand und versuchte, ihn daran zu hindern. Mit vereinten Kräften zogen wir Vater die Treppe hoch in unsere Wohnung. Ich weiß nicht mehr, wann das genau war. Wie alt ich war. Meine Schwester ging noch in dieselbe Schule wie ich, ich werde in der Dritten gewesen sein. Einer der ersten Zwischenfälle dieses Kalibers. Mir kam das bizarr vor. Wie ein Traum. Wie ein nächtliches Abenteuer, das gleichzeitig ein Vorbote war für eine abenteuerliche Jugend.

Der Fleck ist immer noch da. In diesem unserem schönen Haus, Garage, Kamin, Blick auf Österreich. Und dieser Fleck. Im Fahrstuhl. Der Aufzug wird vierzig Jahre auf dem Buckel haben, er hat keine Innentür. In unserem Fahrstuhl sieht man, wie die Stockwerke vorbeiziehen. Vater kam einmal nachts nach Hause, sturzbetrunken, er wollte sich an die Wand lehnen. Er lehnte sich an die vorbeiziehende Etage. Seine Stirn platzte auf. Ein langer dunkelbrauner Fleck zwischen dem ersten und zweiten Stock.

Er übernachtete immer öfter bei uns in Bratislava. Er ging ins Albrecht. Ganze Nachmittage verbrachte er dort. Genau gegenüber von meinem Klassenzimmerfenster. Ich sah ihn manchmal. Auf die Fensterbrüstung gelehnt, verfolgte ich mit starrem Blick, wie er in die Kneipe ging. Natürlich sagte ich niemandem, guck mal, da ist mein Vater. Nicht einmal meiner Schwester. Sie war im zweiten Stock des Schulgebäudes, die Fenster ihres Klassenzimmers zeigten aber in eine andere Richtung. Auf der Straße passierte es mir dagegen hin und wieder, dass ich ihn vollkommen übersah. Er kam mir entgegen, und ich immer der Nase nach, den Blick stur nach vorn gerichtet. Er packte mich grob bei der Schulter und drehte mich zu sich. Zu Hause hörte ich dann, wie er sich in der Küche bei Mutter beschwerte, ich würde mich nicht zu ihm bekennen, würde mich für ihn schämen. Zu jener Zeit traf das aber noch nicht zu.

Irgendwann in jenen Jahren schloss sich meine Schwester ihm an. Genauer gesagt, als sie auf die Mittelschule ging. Sie schloss sich ihm eigentlich nicht direkt an, sie trat in seine Fußstapfen. Hin und wieder schlug sie zwar auch im Albrecht auf, doch die meiste Zeit zog sie mit ihren Freunden herum. Albanern. Das war zu viel für Mutter. Erst der Mann und nun auch die Tochter. Einmal kam meine Schwester gegen Morgen nach Hause, schrecklich geschminkt, die Augen lila und der Mund lila. Mutter schlug auf sie ein, schrie, dass sie das nicht machen könne, dass sie so etwas nie wieder machen dürfe, doch meine Schwester setzte sich so effektiv zur Wehr, sie fuhr so schnell ihre spitzen Ellenbogen aus, dass am Ende offenblieb, wen die Prügelei mehr schmerzte. Ich weinte derweil. Papa schlief seelenruhig. Und meine Schwester legte nach. Sie fing an, von zu Hause wegzulaufen. Sagte nichts, schnappte sich einfach ihre Sachen und war weg. Mutter und ich gingen zur Polizei, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Ich sehe uns beide noch deutlich vor mir, wie ich auf dem Weg zur Polizeistation unbeschwert die Hlboká entlanghopste, seltsamerweise ohne jedes Gefühl von Angst. Dabei war ich alt genug, den Ernst der Lage zu begreifen. Meine Schwester ließ sich manchmal vier Tage lang nicht blicken. Einmal fuhr sie sogar bis nach Prag. Die Polizei konnte man vergessen, am Ende tauchte meine Schwester immer von alleine wieder auf.

***

Ich glaube, es fing mit der Ziege an. Vater erklärte eines Tages, es war gerade Sommer und wir kamen von den Seen zurück, dass er eine Ziege kaufen werde. Oma war da schon tot, und da meine Schwester schon sechzehn war und andere Interessen und Probleme hatte, freute nur ich mich über die Ziege. Ich, das Kind. Mutter verstand nicht, was für eine Ziege, wozu eine Ziege. Vater konnte es logisch begründen, selbstverständlich. Er habe keine Lust mehr, den Rasen zu mähen, er werde einen Pflock einrammen, die Ziege an ein Seil binden, und die Ziege würde alles Gras in ihrer Reichweite abweiden. Ich hüpfte begeistert durch die Küche, Mutter kämpfte mit den Tränen. Bevor sie die Tür hinter sich zuwarf, rief sie: Entweder die Ziege oder ich!

Damit hatte sich die Ziege erledigt.

Etwas später war es dann ein Pony. Ich war auch davon begeistert, doch nur bis zu jenem Moment, als Vater mir seine Geschäftsidee verriet. Ich würde mit dem Pony Runden durch den Garten drehen, reitende Kinder herumführen, und wir würden reich werden. Ich sah ihn enttäuscht an. Ich hatte gedacht, dass das Pony nur mir gehören würde, dass er es für mich kaufen wollte. Er wusste doch, dass ich Pferde liebte. Ich lehnte entschieden ab, mir auf diese Art etwas dazuzuverdienen. Es muss das erste Mal gewesen sein, dass ich mich ihm widersetzte.

Vater schien zu jener Zeit wirklich von Geld besessen zu sein. Ständig rechnete er uns vor, wie viel er wobei verdiene, wie günstig was sei, was man tun müsse und wo investieren, wie viel wir wo herausbekommen würden, er war gut in Mathe, wir zweifelten nicht daran, dennoch ging ihm irgendwie alles ständig daneben. Anstatt Gewinne zu machen, gab Vater immer mehr aus, er verlor, war immer öfter blank, pumpte sich etwas, kam mit seinem Gehalt nicht aus, unterstützte Mutter nicht.

Und von Anfang an war da aber noch etwas. Etwas, was mir genau zu jener Zeit bewusst zu werden begann. Vaters Geiz.

Diese Erkenntnis verfolgte mich. Mir graute davor, dass ich einmal genauso geizig werden würde wie mein Vater. Geiz wird vererbt. Es gibt dafür genetische Anlagen. Ich bin mir sicher. Geiz ist keine Sache, zu der man sich entscheidet. Geiz ist, wenn man in der Unterführung automatisch den Schritt beschleunigt, sobald der Verkäufer der Obdachlosenzeitung Nota Bene im Blickfeld auftaucht, Geiz ist, wenn man grübelt, ob man tatsächlich allen Freunden und Familienmitgliedern etwas zu Weihnachten schenken muss, und dabei zu keinem Ergebnis kommt. Man entscheidet sich manchmal zu einer Geste. Schenkt jemandem überraschend etwas. Einfach so. Damit derjenige sich freut. Als sei es einem gerade eingefallen. Dabei ist das nichts anderes als der Versuch, sich selbst zu betrügen. Um sich sagen zu können, ich und geizig? Von wegen! Ich habe doch neulich diesem und jenem etwas geschenkt. Und man führt nebenbei Listen, in denen vermerkt ist, dass man diesem und jenem vorläufig nichts mehr schenken muss. Dass es für diesen und jenen erst mal genug ist. Sonst fällt ihm noch was Neues ein.

Der Samen dafür wurde lange zuvor gelegt. Ihr verscheißt das ganze Klopapier. Dieser Satz war das Leitmotiv unserer gesamten Kindheit. Vater schimpfte oft mit uns, dass er ständig Klopapier nachkaufen müsse. Als wären wir nicht eine Woche mit einer Rolle ausgekommen. Er wetterte. Wir müssten sparen. Also. Meine Schwester und ich waren überzeugt, dass er das mit Absicht machte. Dass er sich das Klopapier ausgesucht hatte, um uns zu erniedrigen. Wir verbrauchten im Haushalt ja auch andere Dinge. Seifen. Waschmittel. Taschentücher. Deos. Doch das juckte Vater nicht. Aber das Klopapier, das war seins. Alles nur, damit er ständig Packungen nachkaufen muss.

Es war aber auch mit dem Taschengeld nicht einfach. Die Abmachung lautete – zwanzig Kronen pro Woche. Doch Vater erinnerte sich nie an diese Vereinbarung. So musste ich es tun. Montagabend eine Andeutung. Ob er nicht könne. Ich würde ihn sehr bitten. Und dann mitansehen, wie Vater mit zittrigen Händen im Mantel nach dem Portemonnaie suchte. Und ungeheuer widerwillig zwanzig Kronen herauszog. Und sie mir gab. Wie in Zeitlupe. Als hoffte er, dass ich’s mir noch einmal überlege. Dass ich Mitleid kriege. Er schaute irgendwohin zur Seite. Die Situation war für ihn offensichtlich unerträglich. Mich widerte dieses wöchentliche Ritual so an, dass ich irgendwann anfing, mir die zwanzig Kronen selbst aus dem Portemonnaie zu nehmen. Wenn Vater schlief. Nach dem Saufen. Er merkte es nie.

Obwohl er genau Buch führte. Er versuchte herauszukriegen, ob es günstiger war, zu Fuß durch die Stadt zu gehen oder sich in Busse zu zwängen. Wenn ihr überall zu Fuß hingeht, spart ihr die Fahrkarten. Logisch. Aber eure Sohlen werden dabei abgenutzt! Mehr, als wenn ihr im Bus stehen würdet und euch an der Stange festhaltet. Und die Schuhe kosten ja auch. Vater hatte ein Notizbuch. Zwei Jahre Forschungen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, zu welchem bahnbrechenden Ergebnis er kam. Ich weiß nur noch, dass er meine Schwester und mich damals zu Fuß durch die ganze Stadt schleifte, ohne auf unsere Proteste und unser Gewimmer wegen der schmerzenden Füße zu achten.

Mit dem Durchwühlen der Abfälle begann er, als er noch bei den Seen wohnte. Er selbst hätte das natürlich nie so genannt. Welche Abfälle. Das waren doch alles hervorragende und nützliche Sachen. Eine angeknackste Rechnertastatur. Ein angeschlagenes Waschbecken. Ein Stück Rutschbahn. Und so weiter. Das Gerümpel stapelte sich im Garten. Es wartete darauf, von ihm repariert zu werden. Er holte sich die Sachen nicht nur aus den Containern. Manche bekam er praktisch geschenkt, mit anderen Worten, er erstand sie zum Vorzugspreis von seinen Kumpanen aus der feuchtfröhlichen Ecke. Von jenen, die ihm den Spitznamen Molekül gegeben hatten. Wo er doch Lehrer war, Wissenschaftler. Logisch. Molekül war ein toller Geschäftspartner. Seine Knausrigkeit war ebenso groß wie seine ausgeprägte Raffgier. Sobald er von irgendeiner Aktion erfuhr, einen Rabatt erspähte, war er nicht zu halten. So kam es, dass er zweihundert identische Postkarten von dem ungarischen Dorf anschleppte, drei Bidets (vermutlich damit meine Schwester und ich endgültig aufhörten, Klopapier zu vergeuden) und zwanzig Filme mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum. Man könne damit tolle Vintage-Fotos machen.

Und dann geschah es. Endgültig. Er nutzte diese Filme anders. Er erklärte eines Morgens, er fahre nach Prievidza. Keine Ahnung, warum gerade dorthin. Ich werde es auch nicht mehr erfahren. Kurzum – Prievidza. Geld hatte Vater keins, doch er hatte diese abgelaufenen Filme. Es gelang ihm, den Busfahrer zu überzeugen, sie statt eines Fahrscheins zu akzeptieren. Er fuhr bis Prievidza-Bahnhof. Was dort geschah, erfuhren wir aus dem Polizeibericht. Aus Vaters Fantasterei. Genauer gesagt, erfuhr es Mama. Ich erst später, als sie es mir erzählte. Vater erreichte das Stadtzentrum und kaufte sich an einem Imbiss irgendwelche Fischhörnchen, wohl mit Kabeljau. Er setzte sich an den Springbrunnen, aß. Plötzlich stellte er fest, dass ihm jemand Zeichen gab. Die Verkäuferin vom Tabak-Kiosk. Sie öffnete die Tür ihrer Bude und gab ihm mit den reflektierenden Strahlen der Sonne Zeichen, ihm, dem Vater, Molekül. Er war sich ganz sicher. Sie wollte ihm etwas sagen. Etwas Wichtiges. Er aß das Hörnchen auf, wischte mit dem letzten Zipfel den Rest Kabeljau vom Pappteller, stand auf und ging zum Tabak-Kiosk hinüber. Und als er sie erblickte, geschah es. Er verliebte sich. Ihm wurde klar, dass auch sie ihn liebte, sie hatte es ihm mit diesen Sonnenreflexionen mitzuteilen versucht. Alles ergab plötzlich einen Sinn, leuchtete ein. Also Vater. Er spürte Energie, er spürte Glück. Und es war hier, direkt vor ihm. Er sagte zu der Kioskverkäuferin, ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben, komm heraus. Die Kioskverkäuferin verstand nicht, für sie ergab sich kein Sinn, doch Vater ließ sich davon nicht beirren. Womöglich schämte sie sich einfach. Und damit sie sich nicht weiter schäme, wollte er ihr zeigen, dass er selbst längst alle Scham abgelegt hatte. Er legte dazu noch seine Sachen ab und sprang in den Brunnen. Das leuchtete der Kioskverkäuferin nun sehr ein. Sie rief die Polizei. Man brachte ihn geradewegs zur Irrenanstalt. So wurde er zum ersten Mal eingewiesen.

An die zweite Einweisung kann ich mich noch besser erinnern. Ich war fünfzehn. Obwohl ich schon auf dem Gymnasium war, tangierte mich die Pubertät nicht, ich interessierte mich für Filme, Hitchcock, Truffaut, las Fantasy-Literatur und bemühte mich, die Chemie- und Physikstunden möglichst unbeschadet zu überstehen, meine Schwester war da schon weg, Vater wohnte mehr bei uns als in Ungarn. Er überwand allmählich seine Depression, war aber dauerhaft krankgeschrieben. Und genau da setzte er sich in den Kopf, dass ich zur Firmung gehen müsse. Er selbst begann, regelmäßig zur Messe in die Kirche zu gehen, er erklärte, er sei schon immer gläubig gewesen, genau wie Oma, und was es für eine Schande sei, dass seine fünfzehnjährige Tochter weder Erstkommunion noch Firmung empfangen habe. Ich entgegnete entschieden, dass ich keines von beidem wünschte. Natürlich interessierte das Vater nicht. Er organisierte beim Pfarrer Unterricht für mich und erkundigte sich, wie all das schnellstmöglich über die Bühne zu bringen wäre. Zum Glück kam es nie dazu. Der Pfarrer musste Vater sogar einmal während der Messe der Kirche verweisen, weil dieser ihn vom Mittelgang aus wie verrückt knipste. Zu Hause rechtfertigte Vater sich, er habe nur das christliche Leben in der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit dokumentieren wollen.

Doch das war noch nicht alles. Vater behauptete immer beharrlicher, dass er mit Gott kommuniziere. Er erzählte es mir, nicht Mutter. Ich wusste nicht, was ich mit dieser Information anfangen sollte. Ob ich es weitererzählen sollte. Ihn verpetzen. Vater eröffnete mir nach dem Abendessen in der Küche die Pläne Gottes. Er begann, sich »Gottes kleiner Finger« zu nennen. Bei diesen Worten spreizte er immer den kleinen Finger ab, als trinke er gerade aus einer Teetasse. Ich habe diese Gottespläne nie wirklich begriffen. Worin sie bestanden. Vielleicht ging es Vater genauso. Über vieles war er aber informiert, zum Beispiel sagte er mir einmal, wie viele Jahre ich noch leben würde. Er rechnete es genau vor. Mit Gottes Hilfe. Wann ich sterben würde. Danach verriet er mir, wie lange meine Schwester noch hier sein würde. Und dann Mutter. Zu sich selbst keine Silbe. Mir wurde klar, dass er wieder soff. Nur nicht mehr so auffällig. Er kaschierte es besser, ging nicht mehr ins Albrecht. Er trank zu Hause. Wie diese Frauen, die Schranksäuferinnen. Danach fing er an, irgendetwas in seine Notizbücher zu kritzeln. Und dann verschwand er.

Wir fanden ihn in seinem Haus in Ungarn. Er hatte einen sonderbaren Schimmer in den Augen. Wie erleuchtet. Er eröffnete uns seine großen Pläne. Alles war sorgsam in seinen Notizbüchern beschrieben und skizziert. Er werde aus seinem mehrstöckigen Haus ein großes Zentrum machen. Ein Zentrum für die Menschen. So nannte er es. Alle würden dort hinkommen. Sogar aus dem fernen Ausland. Doch nicht wegen der Seen wie bisher. Er werde hinten im Garten einen Aqua-Park errichten, wo das Gewächshaus war, käme ein Spielplatz hin. Rutschen und ein Klettergerüst habe er schon gekauft, sie lägen unterm Nussbaum. Im großen Haus würden die Geschäfte sein. Und ganz oben, auf dem Dach, auf dem Flachdach seines Hauses, würde er einen FKK-Strand einrichten. Seine Augen begannen richtig zu funkeln.

Ich werde nie vergessen, wie die Krankenpfleger ihn kurz darauf durch den Garten jagten.

***

Und am Ende kam der Tod, was sonst. An diese Monate denke ich nur selten, ich hoffe, es gelingt mir, sie richtig wiederzugeben. Ich war achtzehn und studierte das erste und somit auch letzte Jahr an der Universität, Französisch. Vater lebte bei uns. Die Häuser und der Garten in Ungarn verwahrlosten, niemand fuhr mehr hin. Vater blieb im Schlafzimmer, auf das Bett gestreckt, in tiefer Depression. Er stand nur auf, um Wasser zu trinken. Bestimmt hat er auch etwas gegessen, aber wenig. Ich kann mich nicht erinnern, ihn einmal dabei gesehen zu haben. Nur dieses Wasser. Wie er mit zittrigen Händen das Glas aus der Anrichte nahm, es mit Wasser füllte und sich satt trank. Ich saß währenddessen in der Küche und lernte Vokabeln. Manchmal drehte er sich auf der Türschwelle um und schaute mich an. Das machte mich nervös. Er schaute lange. Und dann begann er. Er redete auf mich ein: Svetlana, fang nie an zu rauchen, zu trinken oder Drogen zu nehmen. Hörst du? Das ist wichtig. Deiner Schwester das zu sagen habe ich nicht geschafft. Sie ist schon wie ich. Fast jedenfalls. Ich werde nämlich sterben. Schon bald werde ich sterben, ich bin sicher. Ich sah ihn an, mir schossen diese Phrasen durch den Kopf, die man so sagt, jag mir keinen Schreck ein, ich bitte dich, du wirst bestimmt hundert, doch ich brachte nicht eine davon über die Lippen. Denn ich wusste, dass er recht hatte. Er starb. Man musste ihn nur anschauen. Er starb. Er war bereits gestorben. Und er wiederholte es anschließend noch viele Male. Einen Monat lang bläute er mir Abend für Abend mit kleinen Variationen ein, nicht vom rechten Weg abzukommen, Versuchungen nicht zu erliegen, als wäre nicht ohnehin klar, dass ich auch ohne Zigaretten, Alkohol und Drogen bis an mein Lebensende ein Krüppel bleiben würde. Am Ende hielt er es selbst nicht mehr aus, er ließ sich freiwillig einweisen, er rief selbst die Rettung. Sie mussten ihn nicht mehr durch den Garten jagen. Als sie ihn auf der Bahre in den Krankenwagen luden, sah ich ihn zum letzten Mal. Er starb eine Woche später, Herzinfarkt. Er erlitt den Infarkt abends, doch anstatt etwas zu unternehmen, ließen sie ihn in der Anstalt die ganze Nacht lang sterben. Erst gegen Morgen versuchten sie, ihn ins Krankenhaus in der Mickiewiczova zu verlegen, doch er verstarb im Krankenwagen. Sie teilten es uns auf skurrile Weise mit. Wir erhielten einen Brief, in dem wir aufgefordert wurden, seine Garderobe abzuholen. Wie, wird er sie nicht mehr brauchen? Wie, soll er nackt herumlaufen? Nur die Garderobe, zu Vater kein Wort.

Dann dauerte es noch genau sechs Monate, bis ich zusammenbrach. Den Winter überstand ich. In einer Art Starre oder Winterschlaf. Ich brach erst im Frühjahr zusammen. Ende des Semesters. Ich sollte an jenem Morgen zur Prüfung in die Uni gehen. Doch ich ging nicht hin, ich ging nie wieder hin. Ich blieb im Bett liegen.

IVANA

Als ich geboren wurde, gab es Ivanas bis zum Abwinken, man stolperte alle paar Meter über eine, in meiner Grundschulklasse waren wir drei, im Gymnasium sogar vier. Meine Mutter warf sich einmal bei der Elternversammlung stolz in die Brust, als die Lehrerin zu erzählen begann, wie klug und tüchtig Ivana sei, wie gut ihr alles von der Hand gehe, doch nur bis zu dem Moment, als sich herausstellte, dass sie von meiner Banknachbarin Ivana sprach, ja, ich bin es seit jeher gewohnt, die zweite zu sein, die dritte Ivana, aber beim Reiten, auf dem Pferd, da war ich Ivana die Erste, und so war es logisch, dass die zweite Ivana, die nach mir kam, von uns Nina genannt wurde, nach ihrer Schwester, ich vergaß mit der Zeit sogar, dass das gar nicht ihr richtiger Name war, dass sie genauso hieß wie ich, sie war einfach meine gute Freundin Nina, auf dem Pferd war ich Ivana die Erste, Ivana die Höchste, Ivana die Einzige, denn Pferde waren mein Leben. Für Pferde hätte ich mein Leben gegeben, nun, in gewisser Weise tat ich es dann auch.

Seit achtzehn Jahren kann ich das erste Mal an Pferde denken, an diesen Abschnitt meines Lebens, ohne zu zittern, ohne zum Medikamentenschrank zu rennen und Xanax für die Nerven zu nehmen. Erinnerungen fluten meinen Kopf wie heißes Blut, eine nach der anderen, mir fallen auch Details ein wie Tristans brauner Ledersattel, die Falten, die sich auf Herrn Bles Stirne bildeten, wenn er mich beim Reitunterricht anraunzte, ich solle die Hände über dem Widerrist halten, oder Žofias blondes Haar, wenn sie auf Vrana umhergaloppierte, plötzlich sind die Erinnerungen alle wieder da, doch sie machen nichts mit mir, sie zerlegen mich nicht von innen her wie sonst, wie in all diesen achtzehn Jahren, in denen mir schon eine Andeutung genügte, ein einziges unbedachtes Wort, irgendein Bild im Fernsehen, um zusammenzubrechen, jetzt registriere ich sie nur und packe sie in meinem Kopf auf den Haufen zu den anderen. Dank ihm ist das jetzt so. Dank R.

Mutter holt das Besteck heraus, sie werkelt in der Küche noch am Herd herum, leckt am Ende den Löffel ab, kostet das Szegediner Gulasch, das sie gerade gekocht hat, nickt zuversichtlich, bestimmt werde ich es mögen, sie kocht es alle zwei Wochen für mich und sie kocht immer so viel, dass es für vier Tage reicht, ich sitze am Tisch und blättere die Zeitschriften und Zeitungen durch, die Zuzka mir gestern gegeben hat, Hauptsache, man merkt mir nichts an, keinerlei Veränderung. Möchtest du drei Knödel dazu oder vier? Drei reichen, rufe ich zur Küche hin, denn ich weiß, dass sie mir mindestens fünf geben würde, hätte ich vier gesagt. Schon kommt sie mit dem Szegediner und vier Knödeln herein, Mutter setzt sich neben mich, stellt den randvollen Teller vor mir ab, neben der Medikamentenbox. Die hat Zuzka dir für mich mitgegeben? Nicht, dass du wieder dein Abendbrot darüber isst, bist so ein Ferkel, machst immer alles fettig. Wortlos schiebe ich die Zeitungen und Zeitschriften zu ihr hinüber, sie schlägt Plus sieben Tage auf, sie wird ohnehin nur eine Scheibe Brot mit Butter essen. Meine Mutter isst grundsätzlich kein frisch gekochtes Essen, sie kocht für mich, sie isst immer nur die Reste auf, wenn ich etwas schon zum fünften Mal ablehne, dann klappt es, beim fünften Mal darf ich ablehnen. Ich starre auf die Box mit den Medikamenten, plötzlich werde ich unsicher, ist es dieselbe wie immer? Ich kann mich nicht erinnern, ob ich mal eine andere hatte, diese hier wirkt schon recht abgenutzt, beim Dienstag und beim Samstag fehlen die Türchen. Ich schütte die Tabletten für den heutigen Abend heraus und schlucke sie mit einem Knödel hinunter.

Meine Psychiaterin in der Tehelná hat zu Mutter gesagt, bloß nicht nüchtern, Hauptsache, sie nimmt die Medikamente nicht auf nüchternen Magen sie soll sie immer mit einem Brötchen nehmen, mit Käse, mit Radieschen, und meine Mutter nimmt das wörtlich, jeden Morgen bevor ich in die Tagesklinik gehe, steht sie hinter mir und achtet darauf, dass ich dazu Brötchen, Käse, Radieschen esse, nie Paprikaschote oder Tomate oder Gurke, immer Radieschen, und deshalb hasse ich sie, seit ich dreizehn bin. Genau wie das Wort Brötchen. Diese unsägliche Verniedlichungsform, als gäbe es da etwas kleinzureden, in einer solchen Situation! Davor hatte ich morgens doch immer nur Tee getrunken, ich frühstückte nicht, bei der Fahrt zur Tagesklinik ist mir immer, als müsse ich von diesem Brötchen, den Radieschen und dem Käse kotzen.

Nach dem Abendbrot setzt Mutter sich in den Sessel vor dem Fernseher, irgendeine Diskussionsrunde läuft, etwas über Politik, doch sie blättert nebenher ununterbrochen in den Zeitschriften, ich gehe in mein Zimmer und schließe die Tür. Hier, hinter der Tür, kann ich endlich daran denken, hier bin ich in relativer Sicherheit. Was hatte R zu mir gesagt? Er sagte, es klinge interessant und ich müsste ihm später mehr davon erzählen. Ich bemühe mich, mir seine genauen Worte ins Gedächtnis zu rufen, den Klang seiner Stimme und vor allem, wie er mich dabei ansah. Es war nur ein kurzer Moment, dann war von etwas anderem die Rede, sie unterhielten sich über die Notwendigkeit der Trennung von Kirche und Staat, oder war es eher über die Unmöglichkeit der Trennung von Kirche und Staat? wie soll man sich da auskennen, es ging irgendwie um Kirchengüter und Steuern, R sagte, solange die Kirche nichts abführe, irgendetwas war da auch im Vatikan, irgendwelche Sachen, Besitztümer, ob wohl halb Rom der Kirche gehörte? war es das? Ich habe es nicht richtig mitgekriegt. Zuzka fing dann noch von den pädophilen Priestern an, ich weiß, dass ihr dieses Thema nahegeht, und dass es sie null beeindruckt, dass František sich jetzt entschuldigt, was soll das jenen helfen, den Opfern, sagt sie. Ich wurde von niemandem mehr beachtet, doch dieser Moment, dieser Moment, als R mich ansah und sagte, es klinge interessant und ich müsse ihm davon erzählen, der war real, der hatte sich genau so zugetragen, den hatte es gegeben! Den kann mir niemand mehr nehmen.

Ich muss noch die Pflanzen und die Blumen gießen, die Blätter besprühen, obwohl es nicht sein müsste, mache ich das jeden Abend – als brenne tagsüber die Sonne auf sie herab! –, sie stehen aber nicht auf dem Balkon und draußen hat es außerdem minus sieben Grad, ich schaue mich in meinem Zimmer um, ich bin wirklich gesegnet damit, sie verdecken nahezu alle Wände. Fast alle sind von Ikea, man kriegt sie dort billiger, und obwohl Zuzka behauptet, ihre Pflanzen von Ikea würden mit hundertprozentiger Sicherheit binnen eines Jahres eingehen, schaffen es meine. Ich kriege das hin. Ich habe Palmen, allen voran die gewaltige Dattelpalme von Vater, dazu eine Areca, einen Ficus, dem ich jeden Tag die Blätter abwische, einen Rhododendron, mehrere Asparaguspflanzen, eine Aloe Vera und eine Kalanchoe, die im Moment gelb blüht, gern beobachte ich die Blüten, wie sie sich über Nacht schließen, an den Fenstern stehen vor allem Kakteen – ob ich nie einen Mann kriegen werde? Es heißt doch immer, Mädchen mit Kakteen würden nicht heiraten, ich auch nicht? bin ich abergläubisch? grämt mich das? –, und natürlich Orchideen, sie blühen bei mir das ganze Jahr, immer eine andere, ich kriege das auch mit dem Bambus hin, er thront in der Zimmermitte, obwohl er keinen so tiefen Kübel hat, wie er bräuchte, doch Wasser, Wasser kriegt er von mir genug, ach, meine geliebte Dieffenbachie, ich habe sie genau wie die Dattelpalme seit meiner Kindheit, ich weiß nicht mal mehr, woher, und dann noch die fleischfressende Pflanze, die mir Zuzka vor ein paar Jahren vom Flory-Center mitgebracht hat, obwohl sie so klein ist, ernährt sie sich selbstständig, sie fängt aber nur Essigfliegen, ich habe einmal versucht, ihr eine Schmeißfliege zuzuwerfen, doch dabei wäre sie beinahe kaputtgegangen, dann sind da noch die Dracaena mit diesen herrlichen grüngelben Blättern und eine Zyklame, die ebenfalls blüht, der Duft der Blüten schwebt in meinem ganzen Zimmer, mir fällt er aber kaum noch auf, und der Wunderstrauch mit dieser herrlichen Aderung, ich kann nicht sagen, warum ich so auf Giftpflanzen stehe, es ist aber kein Problem, bei uns leben keine Kinder oder Tiere, und ich bin auch nicht so dämlich, giftige Blätter oder Blüten zu kauen. Hätte ich einen Balkon, würde ich mir noch einen Oleander kaufen, ganz bestimmt.

Ich habe zu Zuzka gesagt, dass ich dort nicht hingehe, ich habe dort nichts verloren, doch sie blieb hartnäckig, bitte, komm mit, du wirst sehen, es wird dir gefallen, mach dir keine Gedanken, du bist meine gute Bekannte – eine Schriftstellerin, und ich daraufhin zu ihr, wie könnte ich eine Schriftstellerin sein? Ich habe ja nicht einmal den Realschulabschluss, Zuzka redete unbeirrt weiter, ich bitte dich, heute ist doch jeder ein Schriftsteller, du hast keine Realschule? Umso besser, dann kannst du in deinen Lebenslauf schreiben, dass du die Schule des realen Lebens absolviert hast, dass du eine Million miserabel bezahlte Jobs hattest, so etwas zieht heutzutage, das wirkt bei den Leuten, lachte Zuzka und fuhr fort, was denkst du denn, die anderen schwafeln doch auch nur und schwafeln, was sie nicht alles schreiben würden, welche schöpferischen Qualen sie von früh bis spät durchleben, und trotzdem erscheint von ihnen nichts, nicht einmal die kleinste Broschüre, du bist einfach eine Schriftstellerin, die bislang für die Schublade schreibt, weil du dir sicher sein willst, dass das Werk, dem du das Leben schenken wirst, ein großer Gegenwartsroman wird, und als ich ganz schwach mein letztes verbliebenes Argument vorbrachte, eine Schriftstellerin würde schließlich nicht so aussehen, was die anderen von mir denken sollen, sagte Zuzka, kein Ding, was eine Schriftstellerin trägt, findest du in den Lifestyle-Magazinen, die ich deiner Mutter immer mitschicke. Und so habe ich, als R mich gezielt fragte, wovon das Buch, an dem ich schrieb, handle, ohne zu zögern geantwortet, ich würde einen Roman über Pferde schreiben.

Zuzka haute das völlig um, obwohl sie mit mir gemeinsam reiten war, und wir uns dort kennengelernt hatten. Sie ist die einzige Freundin, die mit mir alle Hürden, die sich uns dort entgegenstellten, gemeistert hat, die Reitstunden, die beiden Jurajs, Herrn Ble mit den Bassets, unsere Zeit als Pferdemädchen, Tristans Tod, die drei Tage, in denen ich verschollen war und über die Getreideinsel irrte, und alles, was dann folgte. Und sie ist trotzdem meine Freundin geblieben. All die Jahre. Und als sie verstanden hat, dass ich nicht darüber reden möchte, erwähnte sie es nie mehr, sie akzeptierte mein Schweigen, diese ganze Sache wurde für uns zu einem verminten Niemandsland. Was aber nicht heißt, dass sie deswegen ihr eigenes Leben vernachlässigt hätte, im Gegensatz zu meiner Mutter, für die nach meinem Kollaps alles andere vorbei war. Zuzka hat ein abgeschlossenes Journalistik-Studium, sie arbeitet für eine große Zeitung, ich merke gerade, wie komisch das Wort groß in unserer Gegend klingt, aber wie soll ich es sonst ausdrücken, für eine der renommiertesten Zeitungen? Zuzka hat sich schon immer für Schwächere und Benachteiligte eingesetzt, sie hilft Obdachlosen, schreibt für deren Zeitschrift, kocht ihnen zu Weihnachten Krautsuppe und Ähnliches, und so habe ich manchmal den leisen und unangenehmen Verdacht, dass auch ich eines ihrer humanistischen Projekte bin, doch es gelingt mir meist, diesen Gedanken zu verscheuchen. Natürlich bewundere ich Zuzka sehr für das, was sie schreibt, wie sie schreibt, für die Interviews, die sie geführt hat, ich beneide sie um ihre Beziehungen zu Männern, und das schon seit unserer Zeit auf dem Reiterhof, als sie etwas mit dem kleinen Juraj anfing, der allen Mädels gefiel. Und ich bewundere sie dafür, dass sie sich traute, mich zu den Freitags-Runden ihrer Zeitungsleute mitzunehmen, obwohl ich sonst nie unter Menschen gehe, und dann gleich dorthin, dafür braucht es auch Mut.

Und nur dank dieses Mutes habe ich R getroffen, sie machte uns bekannt, obwohl ich ihn, natürlich, schon kannte, also bereits wusste, wer er war, Zuzka hatte mir viel von ihm erzählt, ich hatte ihn auch schon in Zeitungen gesehen und in letzter Zeit auch im Fernsehen, bei Mutter läuft der Fernseher ja ständig, er leistet ihr Gesellschaft, wie sie immer sagt, als würde meine Gesellschaft nicht zählen, als wäre sie nicht der Rede wert, ungenügend, die Gesellschaft des Fernsehers hingegen schon, die schon.

R. Ich habe Lust, ständig und überall seinen Namen hinzuschreiben, R, R, R. Er sagte mir, dass ich ihm von dem Roman erzählen müsste, an dem ich schrieb, und ich hatte in jenem Moment ein totales Vakuum im Kopf, das Einzige, was mir einfiel, war, wie ich mich einmal gemeinsam mit Zuzka zu Fuß vorwärts quälte, ich weiß nicht mehr, woher wir kamen und wohin wir wollten, aber ich weiß noch, dass wir neben der Autobahn hergingen, irgendwo hinter Bratislava, sicher von einer Pferdekoppel zur nächsten, wie alt mögen wir da gewesen sein, zwölf, dreizehn? Was hatten wir mit zwölf an der Autobahn zu suchen, verdammt noch mal, doch das war ein anderes Thema, wir gingen also und Zuzka erzählte mir von einem Film, den sie kurz zuvor gesehen hatte, er hieß »Der Pferdeflüsterer« und handelte von einem Mädchen, das bei einem Ausritt einen Unfall erlitten hatte, ein Pferd war dabei gestorben, ein weiteres wurde traumatisiert, ganz zu schweigen von ihrer Freundin, die bei dem Unfall ebenfalls starb, sie brachten das überlebende Pferd dann irgendwohin, zu einem Mann, der mit Pferden sprechen konnte, und so weiter, daran musste ich denken, als R mich so ansah, an diese Dunkelheit an der Autobahn, Zuzka und ich, die Scheinwerfer der Wagen und der Pferdeflüsterer, und ich dachte, wenn ich ihm jetzt diesen recht bekannten Film mit Scarlett Johansson nacherzähle, wird er mich anstarren, als hätte ich sie nicht mehr alle, das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor, als hätte ich so etwas schon mal gesehen, ich stellte mir die Szene vor und konnte nur mit Mühe einen Lachanfall unterdrücken, mit gesenktem Kopf murmelte ich, gut, das mache ich irgendwann später. Und so werde ich mir irgendwann später etwas für R ausdenken müssen, wo Zuzka nun schon einmal damit angefangen hat, ich sei eine Schriftstellerin.

Doch das bedeutete, dass es tatsächlich ein anderes Mal geben wird! Dass ich R wiedersehen werde, nicht wahr? Mir wird schwindelig bei der Vorstellung, ich öffne das Fenster und beuge mich über die Vajnorská hinaus, die Luft ist schneidend kalt, Januar, es gibt zwar heute keinen neuen negativen Rekord, aber minus sieben ist auch nicht zu verachten, ich schaue zu der Kerze neben der Einfahrt hinüber, wo mal jemand überfahren wurde, sie brennt ununterbrochen, Tag und Nacht, die treue Verwandtschaft. Ich werde R wiedersehen, diese Erkenntnis dringt in jede meiner Zellen, und ich spüre nach langer Zeit etwas, das ich kaum wage, Glück zu nennen.