10,99 €

Mehr erfahren.

Niemand würde hinter Tommy und Tuppence Beresford ein ausgefuchstes Ermittlerduo vermuten – doch genau das sind sie. Und weil sie so harmlos daherkommen, werden sie kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erneut vom britischen Geheimdienst angeheuert. Es hat den Anschein, als hätte sich ein deutscher Nazi als Maulwurf in die obersten Ränge des Geheimdienstes eingeschleust. Tommy und Tuppence müssen all ihr Geschick anwenden, um dem Spion auf die Schliche zu kommen und ihn zu enttarnen – und dabei nicht selbst aufzufliegen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

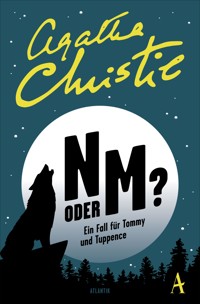

Agatha Christie

N oder M?

Ein Fall für Tommy & Tuppence

Aus dem Englischen von Michael Mundhenk

Atlantik

Erstes Kapitel

I

Tommy Beresford trat in die Diele der kleinen Etagen wohnung und streifte den Mantel ab. Er nahm sich Zeit, hängte ihn mit einiger Sorgfalt auf. Genauso sorgsam platzierte er seinen Hut auf dem Nachbarhaken.

Dann straffte er die Schultern, setzte ein entschiedenes Lächeln auf und ging ins Wohnzimmer, wo seine Frau saß und an einer khakifarbenen Sturmhaube strickte.

Man schrieb das Frühjahr 1940.

Mrs Beresford warf ihm einen kurzen Blick zu, dann strickte sie wie wild weiter. Nach einem Weilchen fragte sie:

»Irgendwelche Neuigkeiten im Abendblatt?«

»Hurra, hurra, bald ist der Blitzkrieg da! In Frankreich sieht’s übel aus.«

»Im Augenblick ist die Welt wahrlich ein finsterer Ort.«

Nach einem kurzen Schweigen sagte Tommy:

»Also, warum fragst du nicht einfach? Brauchst wirklich nicht so verdammt taktvoll zu sein.«

»Ich weiß«, räumte Tuppence ein. »Bewusst taktvoll zu sein hat etwas sehr Irritierendes. Aber wenn ich dich frage, irritiert es dich auch. Und außerdem brauche ich dich gar nicht zu fragen. Es steht dir ins Gesicht geschrieben.«

»Blicke ich wirklich wie ein bedröppelter Basset drein?«

»Nein, Liebling, es war dieses zur Schau getragene Lächeln – mit das Herzzerreißendste, was ich je gesehen habe.«

Mit einem Grinsen erwiderte Tommy:

»Ach was, war es wirklich so schlimm?«

»Noch viel schlimmer! Also los, raus damit. Fehlanzeige?«

»Fehlanzeige. Man hat einfach keine Verwendung für mich. Ich sage dir, Tuppence, es ist schon ein ziemlich starkes Stück, wenn einem Mann von sechsundvierzig Jahren das Gefühl vermittelt wird, er sei ein Tattergreis. Army, Navy, Air Force, Auswärtiges Amt, alle sagen dasselbe: Ich bin zu alt. Eventuell würde man mich später benötigen.«

»Tja«, entgegnete Tuppence, »mir geht’s genauso. Leute in meinem Alter kann man nicht mehr als Krankenschwestern einsetzen – kein Bedarf! Und als etwas anderes auch nicht. Die nehmen lieber irgend so ein junges Ding, das noch nie eine Wunde gesehen oder einen Verband sterilisiert hat, als mich, die ich drei Jahre lang, von 1915 bis 1918, in den verschiedensten Funktionen gearbeitet habe, als Schwester in der Chirurgie und im OP, als Fahrerin eines Lieferwagens und später dann eines Generals. Und alles, wie ich nachdrücklich betonen möchte, mit durchschlagendem Erfolg. Jetzt bin ich eine arme, aufdringliche, lästige Frau in den mittleren Jahren, die nicht einfach still zu Hause sitzen und stricken will, wie es sich für sie gehören würde.«

»Dieser Krieg ist die Hölle«, sagte Tommy düster.

»Der Krieg ist schlimm genug, aber dass man dann auch noch tatenlos herumhocken muss, das setzt dem Ganzen die Krone auf.«

Tröstend erwiderte Tommy:

»Na ja, wenigstens hat Deborah Arbeit.«

»Ja, bei ihr läuft’s«, sagte Deborahs Mutter. »Und sie macht ihre Sache sicher auch gut. Aber ich glaube trotzdem, dass ich neben ihr bestehen könnte.«

Tommy grinste.

»Sie würde das anders sehen.«

»Töchter können wirklich anstrengend sein«, entgegnete Tuppence. »Besonders, wenn sie derartig nett zu einem sind.«

»Wenn Sohnemann Derek mich nachsichtig behandelt, ist es auch mitunter nur schwer zu ertragen«, murmelte Tommy. »Dieser ›Armer alter Dad‹-Blick.«

»Unsere Kinder sind zwar herzensgut, treiben einen aber auch ganz schön in den Wahnsinn«, fasste Tuppence zusammen.

Doch schon die bloße Erwähnung der Zwillinge Derek und Deborah ließ ihre Augen vor Zärtlichkeit leuchten.

»Ich schätze«, sagte Tommy nachdenklich, »es ist für alle schwierig, sich einzugestehen, dass man die mittleren Jahre erreicht hat und zum alten Eisen gehört.«

Tuppence schnaubte wütend und warf ihre glänzenden schwarzen Haare zurück, wobei ihr das khakifarbene Wollknäuel vom Schoß rollte.

»Wir gehören zum alten Eisen? Wirklich? Oder reden uns das alle nur ständig ein? Manchmal habe ich das Gefühl, wir waren überhaupt nie zu etwas nütze.«

»Wahrscheinlich nicht«, sagte Tommy.

»Schon möglich. Wie dem auch sei, zumindest haben wir uns früher wichtig gefühlt. Langsam glaube ich jedoch, dass das alles nie wirklich passiert ist. Ist es passiert, Tommy? Stimmt es, dass du mal eins über den Kopf bekommen hast und von deutschen Agenten entführt wurdest? Stimmt es, dass wir mal hinter einem gefährlichen Verbrecher her gewesen sind – und ihn erwischt haben? Stimmt es, dass wir ein Mädchen gerettet haben und in den Besitz von wichtigen Geheimpapieren gelangt sind, wofür uns praktisch das ganze Land dankbar war? Uns! Dir und mir! Dem verschmähten, unerwünschten Ehepaar Mr und Mrs Beresford.«

»Jetzt halt doch mal den Schnabel, Liebling. Das nützt doch alles nichts.«

»Trotzdem«, sagte Tuppence und blinzelte eine Träne weg. »Ich bin wirklich enttäuscht von unserem Mr Carter.«

»Er hat uns einen sehr netten Brief geschrieben.«

»Aber getan hat er überhaupt nichts, er hat uns nicht einmal Hoffnung gemacht.«

»Na ja, er ist ja jetzt auch aus allem raus. Genau wie wir. Und ziemlich alt. Lebt irgendwo in Schottland und angelt.«

Wehmütig sagte Tuppence:

»Irgendwie hätte man uns beim Geheimdienst doch einsetzen können.«

»Möglicherweise könnten wir es ja auch gar nicht mehr. Vielleicht hätten wir heutzutage nicht mehr den Nerv dazu.«

Sie seufzte.

»Ich wünschte, wir würden irgendeine Arbeit finden. Es ist scheußlich, wenn man so viel Zeit zum Denken hat.«

Ihr Blick ruhte kurz auf dem Foto des blutjungen Mannes in der Air-Force-Uniform, dessen breites Grinsen Tommy wie aus dem Gesicht geschnitten war.

»Für einen Mann ist es schlimmer«, sagte Tommy. »Frauen können schließlich stricken – und Hilfspakete packen und in Kantinen aushelfen.«

»Das kann ich auch alles in zwanzig Jahren noch tun«, erwiderte Tuppence. »Ich bin noch nicht alt genug, um mich damit zufriedenzugeben. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes.«

Es klingelte. Tuppence erhob sich.

Sie öffnete die Tür und sah einen breitschultrigen Mann mit einem großen blonden Schnurrbart und einem fröhlichen rosigen Gesicht auf ihrer Fußmatte stehen.

Er musterte sie mit einem schnellen Blick und fragte mit freundlicher Stimme:

»Sie sind Mrs Beresford?«

»Ja.«

»Mein Name ist Grant. Ich bin ein Freund von Lord Easthampton. Er meinte, ich solle einmal bei Ihnen und Ihrem Mann vorbeisehen.«

»Oh, wie nett. Kommen Sie doch herein.«

Sie führte ihn ins Wohnzimmer.

»Mein Mann, äh, Captain …«

»Mr …«

»Mr Grant. Er ist ein Freund von Mr Car…, von Lord Easthampton.«

Der langjährige Nom de Guerre des ehemaligen Geheimdienstchefs – »Mr Carter« – kam ihr stets leichter über die Lippen als der richtige Titel ihres alten Freundes.

Ein Weilchen unterhielten sich die drei angeregt. Grant war ein charmanter, unkomplizierter Mensch.

Schon bald verließ Tuppence das Zimmer. Wenige Minuten später kehrte sie mit dem Sherry und drei Gläsern zurück.

Als kurz darauf eine Gesprächspause eintrat, sagte Mr Grant zu Tommy:

»Ich höre, Sie suchen eine Beschäftigung, Beresford?«

Tommys Augen leuchteten erwartungsvoll auf.

»In der Tat. Sie wollen doch nicht etwa sagen …«

Grant lachte und schüttelte den Kopf.

»Oh, nichts dergleichen. Nein, das bleibt leider den jungen aktiven Leuten vorbehalten – oder denen, die schon seit Jahren dabei sind. Was ich Ihnen vorschlagen kann, ist, fürchte ich, ziemlich stupide Büroarbeit. Faszikel mit roter Schnur verschnüren und in Fächer sortieren. Solche Sachen.«

Tommy machte ein langes Gesicht.

»Oh, verstehe!«

»Nun, besser als gar nichts«, sagte Grant aufmunternd. »Kommen Sie doch gelegentlich bei mir im Büro vorbei. Nachrichtenministerium, Zimmer 22. Wir finden schon etwas für Sie.«

Das Telefon klingelte. Tuppence nahm den Hörer ab.

»Hallo … ja. Was?« Die piepsige Stimme am anderen Ende klang erregt. Tuppence’ Miene veränderte sich. »Wann? … Oje, natürlich, ich komme sofort vorbei …«

Sie legte den Hörer auf.

»Das war Maureen«, sagte sie zu Tommy.

»Dachte ich mir schon, konnte ihre Stimme bis hierher hören.«

Hastig erklärte Tuppence, was geschehen war:

»Es tut mir wirklich leid, Mr Grant. Aber ich muss jetzt zu meiner Freundin. Sie ist gestürzt und hat sich den Fuß vertreten, und es ist nur ihre kleine Tochter bei ihr, da muss ich rüber und nach dem Rechten sehen und jemanden finden, der sich um sie kümmern kann. Bitte entschuldigen Sie mich.«

»Aber natürlich, Mrs Beresford. Das ist doch selbstverständlich.«

Tuppence lächelte ihm zu, griff sich den Mantel, der über der Sofalehne lag, schlüpfte in die Ärmel und eilte hinaus. Die Wohnungstür schlug zu.

Tommy schenkte seinem Gast ein weiteres Glas Sherry ein.

»Bleiben Sie doch noch«, sagte er.

»Vielen Dank.« Sein Gegenüber nahm das Glas entgegen. Schweigend nippte er daran. Dann sagte er: »Wissen Sie, es ist gleichsam eine glückliche Fügung, dass Ihre Frau weggerufen wurde. Das spart uns Zeit.«

Tommy starrte ihn an.

»Verstehe ich nicht.«

Bedächtig erwiderte Grant:

»Sehen Sie, Beresford, wenn Sie mich im Ministerium aufgesucht hätten, wäre ich ermächtigt gewesen, Ihnen einen gewissen Vorschlag zu unterbreiten.«

Langsam stieg Farbe in Tommys sommersprossiges Gesicht.

»Wollen Sie damit sagen …«

Grant nickte.

»Easthampton hat Sie vorgeschlagen. Er meinte, Sie seien der richtige Mann für diese Sache.«

Tommy seufzte tief auf.

»Erzählen Sie.«

»Das Ganze ist natürlich streng vertraulich.«

Tommy nickte.

»Nicht einmal Ihre Frau darf davon wissen. Verstehen Sie?«

»Na schön, wenn Sie meinen. Aber wir haben früher gut zusammengearbeitet.«

»Ja, ich weiß. Dieser Vorschlag richtet sich jedoch einzig und allein an Sie.«

»Verstehe. Na gut.«

»Zum Schein wird Ihnen eine Stelle angeboten, Büroarbeit, wie ich gerade sagte, in einer schottischen Außenstelle des Ministeriums – in einem Sperrgebiet, in das Ihre Frau Sie nicht begleiten kann. In Wirklichkeit werden Sie ganz woanders eingesetzt.«

Tommy wartete schweigend.

»Sie haben doch sicher in der Presse von der fünften Kolonne gelesen?«, fuhr Grant fort. »Und wissen, zumindest ungefähr, was damit gemeint ist?«

»Der innere Feind«, murmelte Tommy.

»Exakt. Dieser Krieg, Beresford, begann so voller Optimismus. Ich meine jetzt nicht unter den wirklich Eingeweihten – wir wussten die ganze Zeit, was uns erwartete: die Effizienz des Feindes, die Stärke seiner Luftwaffe, seine tödliche Entschlossenheit sowie seine gut geölte Kriegsmaschinerie. Ich spreche von unserem Volk als Ganzem. Den gutherzigen, verblendeten Demokraten, die das glauben, was sie glauben wollen, nämlich dass Deutschland zusammenbrechen wird, dass es am Rande einer Revolution steht, dass seine Kriegswaffen aus Blech sind und seine Soldaten so unterernährt, dass sie schon bei dem Versuch loszumarschieren zusammenklappen – lauter solches Zeug. Wunschdenken, wie es so schön heißt.

Nun, der Krieg verlief ganz anders. Er begann übel und wurde immer übler. An unseren Soldaten, an den Männern auf den Schlachtschiffen, in den Kampfflugzeugen und den Schützengräben, lag es nicht. Wir hatten keine vernünftige politische und militärische Führung – vermutlich unsere Schwachstellen. Wir wollten keinen Krieg, zogen ihn nie ernsthaft in Betracht, haben uns nicht gut auf ihn vorbereitet.

Das Schlimmste davon ist überstanden. Wir haben unsere Fehler korrigiert und setzen allmählich die richtigen Männer an die richtigen Positionen. Wir fangen an, den Krieg so zu führen, wie er geführt werden sollte, und, damit wir uns nicht falsch verstehen, wir können ihn auch gewinnen – aber nur, wenn wir ihn vorher nicht verlieren. Die Gefahr, dass wir ihn verlieren, droht allerdings nicht von außen, nicht von der Übermacht der deutschen Bomber, nicht von der deutschen Besetzung neutraler Staaten und den neuen Brückenköpfen, von denen aus sie uns angreifen können, sondern von innen. Was uns bedroht, ist die List von Troja: ein hölzernes Pferd innerhalb unserer Mauern. Nennen Sie es die fünfte Kolonne, wenn Sie wollen. Sie sind hier, mitten unter uns. Männer und Frauen, manche von ihnen in hoher Stellung, manche unscheinbar, doch alle glauben aufrichtig an die Ziele und Ideen der Nationalsozialisten und brennen darauf, die verblendete, laxe Freiheit unserer demokratischen Institutionen durch diese Strenge und Effizienz zu ersetzen.«

Grant beugte sich vor. Mit der gleichen angenehmen, nüchternen Stimme fuhr er fort:

»Und wir wissen nicht, wer sie sind …«

»Aber sicherlich …«

Mit einem Anflug von Ungeduld unterbrach ihn Grant:

»Klar, die kleinen Fische können wir uns schnappen. Das ist ein Kinderspiel. Aber wir wollen die großen. Wir wissen, dass es sie gibt. Wir wissen, dass sie mindestens zwei hohe Posten in der Admiralität bekleiden – einer muss zum Stab von General G. gehören –, dass drei oder mehr bei der Royal Air Force sind und wenigstens zwei beim Nachrichtendienst arbeiten und Zugang zu Kabinettsgeheimnissen haben. Wir wissen es, weil das, was geschehen ist, keine andere Sicht der Dinge erlaubt. Bestimmte Informationen, die zum Feind durchgedrungen sind, können nur durch ein Leck an höchster Stelle durchgesickert sein.«

Tommys sonst so freundliches Gesicht wirkte perplex, als er hilflos fragte:

»Aber wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich kenne doch keinen dieser Leute.«

Grant nickte.

»Exakt. Sie kennen keinen von denen, und die kennen Sie nicht.«

Er hielt inne, um seine Worte wirken zu lassen, und fuhr dann fort:

»Diese Leute, diese hochgestellten Leute, kennen die meisten unserer Mitarbeiter. Man kann ihnen also kaum irgendwelche Informationen vorenthalten. Ich bin mit meinem Latein am Ende, weshalb ich mich an Easthampton gewandt habe. Er ist zwar mittlerweile nicht mehr mit dabei, ein kranker Mann, doch ein hellerer Kopf ist mir nie begegnet. Er dachte sofort an Sie. Es ist mehr als zwanzig Jahre her, dass Sie für unsere Abteilung gearbeitet haben. Ihr Name steht heute in keinem Zusammenhang mehr mit uns. Ihr Gesicht kennt kein Mensch. Was meinen Sie, übernehmen Sie den Auftrag?«

Tommys euphorisches Grinsen teilte sein Gesicht praktisch in zwei Hälften.

»Und ob ich ihn übernehme. Obwohl ich nicht verstehe, wie ich Ihnen nützlich sein könnte. Schließlich bin ich lediglich ein elender Amateur.«

»Mein lieber Beresford, ein Amateur ist genau das, was wir brauchen. Fachleute wären hier eindeutig im Nachteil. Sie nehmen den Platz des besten Mannes ein, den wir je hatten und wahrscheinlich je haben werden.«

Tommys Gesicht war ein einziges Fragezeichen. Grant nickte.

»Ja. Verstarb letzten Dienstag im St. Bridget’s Hospital. Wurde von einem Lastwagen überfahren, hatte nur noch wenige Stunden zu leben. Ein Unfall, nur dass es keiner war.«

»Verstehe«, sagte Tommy zögernd.

»Weshalb wir Grund zu der Annahme haben, dass Farquhar eine heiße Spur verfolgte, dass er endlich vorangekommen war.«

Wieder sah Tommy ihn fragend an.

Grant fuhr fort:

»Leider wissen wir so gut wie nichts darüber, was er herausgefunden hatte. Farquhar war ganz methodisch einer Hinweiskette nach der anderen gefolgt. Die meisten führten ins Nichts.«

Grant hielt kurz inne, ehe er weitersprach:

»Kurz vor seinem Tod kam er noch einmal zu Bewusstsein. Versuchte, etwas zu sagen. Alles, was er herausbrachte, war: ›N oder M. Song Susie.‹«

»Das«, sagte Tommy, »scheint nicht allzu aufschlussreich.«

Grant lächelte.

»Etwas aufschlussreicher, als Sie vielleicht denken. Sehen Sie, die Formulierung ›N oder M‹ ist uns bereits bekannt. Sie bezieht sich auf zwei der wichtigsten und effektivsten deutschen Agenten. Wir sind in verschiedenen Ländern auf ihre Aktivitäten gestoßen und wissen ein klein wenig über sie. Ihr Auftrag ist es, im Ausland fünfte Kolonnen zu organisieren und als Verbindungsoffiziere zwischen dem jeweiligen Land und Deutschland zu fungieren. Soviel wir wissen, ist N ein Mann, M eine Frau. Das Einzige, was wir darüber hinaus wirklich über sie in Erfahrung bringen konnten, ist, dass die beiden Hitlers verlässlichste und treueste Agenten sind; eine chiffrierte Nachricht, die wir kurz nach Kriegsbeginn entschlüsseln konnten, enthielt die Worte: ›Empfehle N oder M für England. Blankovollmacht.‹«

»Verstehe. Und Farquhar?«

»So wie ich die Sache sehe, muss Farquhar einem der beiden auf die Spur gekommen sein. Leider wissen wir nicht, wem. ›Song Susie‹ klingt äußerst kryptisch, aber Farquhars französische Aussprache war nicht gerade überragend. In seiner Tasche steckte eine Rückfahrkarte nach Leahampton – höchst vielsagend! Leahampton liegt an der Südküste, ein Bournemouth oder Torquay in spe. Viele Privathotels, eine Menge Pensionen. Und eine von ihnen heißt ›Sans Souci‹ …«

Tommy sagte:

»Song Susie, Sans Souci. Verstehe.«

»Wirklich?«, fragte Grant.

»Der Plan ist also«, stellte Tommy fest, »dass ich dort hinfahre und, na ja, herumschnüffle.«

»Genau das ist der Plan.«

Wieder machte sich ein Grinsen auf Tommys Gesicht breit.

»Ein bisschen vage, oder? Ich weiß ja nicht einmal, wonach ich suche.«

»Und das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß es selbst nicht. Das müssen Sie entscheiden.«

Tommy seufzte. Er straffte die Schultern.

»Ich kann es ja mal versuchen. Allerdings bin ich nicht unbedingt der Hellste.«

»Früher haben Sie sich ganz gut geschlagen, habe ich gehört.«

»Ach, das war reines Glück«, erwiderte Tommy rasch.

»Nun, Glück ist genau das, was wir jetzt brauchen.«

Tommy überlegte kurz. Dann sagte er:

»Also, dieses Sans Souci …«

Grant zuckte mit den Schultern.

»Ist vielleicht ein Windei. Keine Ahnung. Möglicherweise dachte Farquhar auch an das Lied ›Sister Susie’s Sewing Shirts for Soldiers‹. Das sind aber alles nur Spekulationen.«

»Und Leahampton selbst?«

»Genau wie jeder andere Ort da unten, einer neben dem anderen. Alte Damen, pensionierte Colonels, untadelige Jungfern, zwielichtige Zeitgenossen, faule Kunden, ein, zwei Ausländer. Eine bunte Mischung.«

»Und unter ihnen N oder M?«

»Nicht unbedingt. Vielleicht auch nur jemand, der mit einem der beiden in Kontakt steht. Allerdings höchstwahrscheinlich doch N oder M persönlich. Das Haus selbst ist unauffällig, eine Pension in einem Seebad.«

»Sie haben keine Ahnung, ob ich mich nach einem Mann oder einer Frau umsehen soll?«

Grant schüttelte den Kopf.

»Gut, versuchen kann ich’s ja«, sagte Tommy.

»Viel Glück dabei, Beresford. Kommen wir zu den Einzelheiten …«

II

Als Tuppence eine halbe Stunde später atemlos und gespannt wie ein Flitzbogen ins Zimmer gestürzt kam, war Tommy allein; pfeifend saß er in einem Sessel und starrte skeptisch vor sich hin.

»Na?«, wollte sie wissen, wobei sie eine unendliche Skala von Gefühlen in diese eine Silbe packte.

»Na«, sagte Tommy ein wenig unsicher, »ich habe wieder Arbeit, sozusagen.«

»Was für eine?«

Tommy zog eine passende Grimasse.

»Büroarbeit in der schottischen Wildnis. Streng geheim und so, klingt aber alles andere als spannend.«

»Wir beide oder nur du?«

»Leider nur ich.«

»Hol dich der Teufel! Wie konnte unser Mr Carter nur so gemein sein?«

»Ich könnte mir vorstellen, bei dieser Art von Arbeit wird nach Geschlechtern getrennt. Sonst wäre die Ablenkung viel zu groß.«

»Chiffrierst du, oder knackst du Codes? Ist das so etwas wie Deborahs Arbeit? Pass bloß auf, Tommy, viele, die das machen, sind irgendwann nicht mehr ganz richtig im Kopf, können nicht schlafen, tigern die ganze Nacht stöhnend herum und murmeln immer wieder 978345286 oder so vor sich hin, bis sie schließlich einen Nervenzusammenbruch erleiden und in eine Anstalt eingeliefert werden.«

»Ich nicht.«

Trübsinnig entgegnete Tuppence:

»Ich schätze, früher oder später schon. Kann ich mitkommen, nicht zum Arbeiten, sondern nur als deine Frau? Pantoffeln vor dem Kamin und eine warme Mahlzeit am Abend?«

Tommy wirkte bedrückt.

»Tut mir leid, altes Haus. Tut mir wirklich leid. Ich lasse dich nur äußerst ungern zurück …«

»Aber es muss wohl sein«, murmelte Tuppence, ihren Erinnerungen nachhängend.

»Immerhin«, sagte Tommy kleinlaut, »kannst du stricken.«

»Stricken?«, erwiderte Tuppence. »Sagtest du ›stricken‹?«

Sie packte ihre Sturmhaube und schmiss sie auf den Boden.

»Ich kann khakifarbene Wolle nicht ausstehen und marineblaue und Air-Force-blaue auch nicht. Ich würde gern etwas in Magentarot stricken!«

»Klingt wunderbar militärisch«, sagte Tommy. »Fast irgendwie nach Blitzkrieg.«

Er fühlte sich eindeutig sehr unglücklich. Tuppence mit ihrer spartanischen Einstellung hielt sich dagegen gut, räumte freimütig ein, dass er die Arbeit natürlich annehmen müsse und dass es auf sie letztlich nicht ankomme. Außerdem habe sie gehört, es werde jemand gesucht, der in der Rettungsstation den Fußboden schrubben könnte. Unter Umständen würde sie ja für diese Aufgabe für tauglich befunden.

Drei Tage später reiste Tommy nach Aberdeen. Tuppence brachte ihn zum Bahnhof. Ihre Augen schimmerten, und sie blinzelte ein- oder zweimal, blieb jedoch eisern fröhlich.

Erst als der Zug aus dem Bahnhof fuhr und Tommy die verlorene kleine Gestalt den Bahnsteig entlang fortgehen sah, spürte er einen Kloß im Hals. Krieg oder kein Krieg, er hatte das Gefühl, Tuppence im Stich zu lassen …

Mit Mühe riss er sich zusammen. Befehl war Befehl.

Nach seiner planmäßigen Ankunft in Schottland nahm er am darauffolgenden Tag den Zug nach Manchester. Am dritten Tag setzte ihn ein Zug in Leahampton ab. Er quartierte sich im ersten Hotel am Ort ein und klapperte am Tag darauf diverse familiengeführte Hotels und Pensionen ab, sah sich die Zimmer an und erkundigte sich nach den Preisen für einen längeren Aufenthalt.

Sans Souci war eine braunrote, an einem Hügel gelegene viktorianische Villa, aus deren oberen Fenstern man einen guten Blick auf die See hatte. Im Vestibül roch es leicht nach Staub und Küche, und der Teppich war abgetreten, doch im Vergleich zu einigen der anderen Häuser, die Tommy gesehen hatte, schnitt es recht gut ab. Er sprach mit der Eigentümerin, Mrs Perenna, in ihrem Büro, einem kleinen, unordentlichen Raum mit einem großen, von Papieren übersäten Schreibtisch.

Mrs Perenna selbst wirkte ebenfalls ziemlich unordentlich, eine Frau mittleren Alters mit einem wilden, schwarzen Wuschelkopf, flüchtig aufgetragenem Make-up sowie einem resoluten Lächeln, bei dem sie eine Vielzahl ungemein weißer Zähne entblößte.

Tommy murmelte etwas von seiner ältlichen Cousine, Miss Meadowes, die vor zwei Jahren im Sans Souci logiert hatte. Mrs Perenna konnte sich recht gut an Miss Meadowes erinnern – solch eine nette alte Dame, eigentlich noch gar nicht so alt, äußerst lebhaft, und dieser Sinn für Humor!

Vorsichtig stimmte Tommy ihr zu. Es gab tatsächlich eine Miss Meadowes, das wusste er, das Ministerium war in diesen Dingen immer sehr gewissenhaft.

Und wie ging es der netten Miss Meadowes?

Betrübt erklärte Tommy, dass Miss Meadowes nicht mehr unter ihnen weile, woraufhin Mrs Perenna mitfühlend seufzte, etwas Gebührendes von sich gab und eine schickliche Trauermiene aufsetzte.

Doch schon bald war sie wieder ausgesprochen redselig. Sie habe, da sei sie sich sicher, genau das richtige Zimmer für Mr Meadowes. Ein herrlicher Seeblick. Mit seinem Wunsch, aus London wegzukommen, habe Mr Meadowes ihrer Ansicht nach ganz recht. Äußerst niederdrückend dort gegenwärtig, habe sie gehört, noch dazu nach solch einer furchtbaren Grippewelle …

Ununterbrochen weiterredend, führte Mrs Perenna Tommy nach oben und zeigte ihm mehrere Zimmer. Sie erwähnte den Wochentarif. Tommy zeigte sich bestürzt. Mrs Perenna erklärte, die Preise seien allgemein so entsetzlich gestiegen. Tommy erklärte, sein Einkommen sei leider gesunken, und dann seien da noch die ganzen Steuern und was sonst noch alles anfalle …

Mrs Perenna seufzte und sagte:

»Dieser schreckliche Krieg …«

Tommy stimmte ihr zu und meinte, seiner Ansicht nach sollte man diesen Hitler hängen. Ein Irrer, das sei doch ein Irrer.

Mrs Perenna pflichtete ihm bei und erklärte, bei den ganzen Rationierungen und den Problemen, die die Fleischer hätten, die gewünschten Waren zu beschaffen – und plötzlich gebe es wieder zu viel, oder Bries und Leber seien praktisch ganz vom Markt verschwunden –, sei es sehr schwierig, einen Haushalt zu führen, doch da Mr Meadowes mit Miss Meadowes verwandt sei, würde sie ihm ein halbes Pfund nachlassen.

Tommy trat den Rückzug an, versprach jedoch, es sich zu überlegen, woraufhin Mrs Perenna ihm, redseliger denn je und von einer plötzlichen Schalkhaftigkeit, die Tommy zutiefst beunruhigte, bis zum Eingangstor folgte. Sie war, das musste er zugeben, auf ihre Art eine recht hübsche Frau. Welcher Nationalität mochte sie wohl sein? Sicher war sie keine reine Engländerin. Ihr Nachname klang spanisch oder portugiesisch, doch das wäre dann nicht ihre Nationalität, sondern die ihres Mannes. Vielleicht, dachte er, war sie Irin, obwohl sie keinen Akzent hatte. Zumindest würde es ihre Vitalität und Überschwänglichkeit erklären.

Schließlich einigte man sich darauf, dass Mr Meadowes am darauffolgenden Tag einziehen würde.

Tommy richtete es so ein, dass er um 18 Uhr dort eintraf. Mrs Perenna begrüßte ihn im Vestibül, bombardierte das minderbemittelt wirkende Hausmädchen, das Tommy mit offenem Mund anstarrte, mit einer Reihe von Anweisungen hinsichtlich seines Gepäcks und führte ihn in den, wie sie es nannte, Salon.

»Ich stelle meine Gäste immer persönlich vor«, sagte Mrs Perenna und blickte mit strahlendem Gesicht resolut in fünf argwöhnische Augenpaare. »Das ist unser neuer Gast, Mr Meadowes – Mrs O’Rourke.« Ein furchteinflößender Fleischberg von Frau mit Knopfaugen und Schnurrbart warf ihm ein breites Lächeln zu.

»Major Bletchley.« Major Bletchley musterte Tommy abschätzend und verneigte sich steif.

»Mr von Deinim.« Ein blonder, blauäugiger, sehr förmlicher junger Mann erhob sich und machte eine Verbeugung.

»Miss Minton.« Eine ältere Dame, mit zahlreichen Perlenketten behängt und khakifarbene Wolle verstrickend, lächelte und gickelte.

»Und Mrs Blenkensop.« Noch eine Strickerin – ein schwarzer Wuschelkopf, der, tief in Gedanken versunken, von einer Sturmhaube aufsah.

Tommy hielt den Atem an, alles drehte sich um ihn.

Mrs Blenkensop! Tuppence! Bei allem, was ihm heilig war – gab es etwas Unmöglicheres, etwas Unglaublicheres, als dass Tuppence hier im Salon des Sans Souci saß und seelenruhig vor sich hin strickte?

Ihr Blick traf den seinen, der höfliche, desinteressierte Blick einer Fremden.

Seine Bewunderung wuchs.

Tuppence!

Zweites Kapitel

Wie er diesen Abend überstand, wusste Tommy später selbst nicht mehr so genau. Er wagte es nicht, den Blick zu häufig in Mrs Blenkensops Richtung schweifen zu lassen. Zum Dinner erschienen noch drei weitere Dauergäste des Sans Souci: Mr und Mrs Cayley, ein Ehepaar mittleren Alters, sowie Mrs Sprot, eine junge Mutter, die mit ihrem Töchterchen aus London gekommen war und sich während ihres Zwangsaufenthalts in Leahampton offenkundig zu Tode langweilte. Sie saß neben Tommy, starrte ihn in Abständen mit ihren blassen Glubschaugen an und fragte mit näselnder Stimme: »Meinen Sie nicht, dass es jetzt eigentlich ziemlich sicher ist? Es fahren doch alle wieder zurück, oder?«

Ehe Tommy auf diese naiven Fragen antworten konnte, meldete sich seine andere Nachbarin, die perlenbehangene Dame, zu Wort:

»Ich sage immer, mit Kindern darf man einfach kein Risiko eingehen. Ihre süße kleine Betty. Sie würden es sich nie verzeihen, und Sie wissen doch, Hitler hat angekündigt, dass der Blitzkrieg schon sehr bald nach England kommt – zusammen mit einem ganz neuen Gas, glaube ich.«

Major Bletchley fuhr scharf dazwischen:

»Völliger Nonsens, das Gerede über Gas. Diese Burschen verschwenden doch keine Zeit mit Gasexperimenten. Spreng- und Brandbomben. Kamen schon in Spanien zum Einsatz.«

Der ganze Tisch stürzte sich mit Begeisterung in das Gespräch. Plötzlich ertönte Tuppence’ schrille, etwas einfältig klingende Stimme: »Mein Sohn Douglas sagt …«

Douglas, soso, dachte Tommy. Warum gerade Douglas, würde ich gerne wissen.

Nach dem Essen, einer prätentiösen Mahlzeit mit mehreren kümmerlichen Gängen, die alle gleich fade schmeckten, begab man sich in den Salon. Es wurde weitergestrickt, weshalb sich Tommy gezwungen sah, einen endlosen, sterbenslangweiligen Bericht über Major Bletchleys Abenteuer in der Grenzregion Britisch-Indiens über sich ergehen zu lassen.

Der blonde junge Mann mit den hellblauen Augen verließ den Salon, wobei er sich in der Tür noch einmal umwandte und knapp verbeugte.

Major Bletchley brach seine Erzählung ab und versetzte Tommy einen kleinen Rippenstoß.

»Dieser Bursche, der gerade gegangen ist. Ein Flüchtling. Konnte sich rund einen Monat vor Kriegsbeginn aus Deutschland abseilen.«

»Er ist Deutscher?«

»Ja. Und zwar kein Jude. Sein Vater bekam Schwierigkeiten, weil er das Naziregime kritisierte. Zwei seiner Brüder sitzen da drüben im Konzentrationslager. Dieser Bursche konnte gerade noch rechtzeitig türmen.«

In dem Augenblick wurde Tommy von Mr Cayley in Beschlag genommen, der ihm lang und breit alles über seinen Gesundheitszustand erzählte. Der gute Mann fand das Thema derartig fesselnd, dass Tommy ihm erst kurz vor der Schlafenszeit entkommen konnte.

Am nächsten Morgen stand er früh auf und spazierte zum Strand. Zügig ging er zur Seebrücke; auf dem Rückweg kam ihm auf der Promenade eine vertraute Gestalt entgegen. Tommy lüftete den Hut.

»Guten Morgen«, sagte er freundlich. »Äh, Mrs Blenkensop, nicht wahr?«

Es war niemand in Hörweite.

»Für dich Dr. Livingstone«, versetzte Tuppence.

»Wie um alles in der Welt bist du hierhergekommen, Tuppence?«, murmelte Tommy. »Das ist ein Wunder, ein absolutes Wunder.«

»Das ist überhaupt kein Wunder. Ein helles Köpfchen reichte völlig.«

»Dein helles Köpfchen, vermute ich?«

»Da vermutest du genau richtig. Du und dein großspuriger Mr Grant. Ich hoffe, das ist ihm eine Lehre.«

»Das sollte es eigentlich sein«, erwiderte Tommy. »Komm, Tuppence, erzähl mir, wie du es geschafft hast. Ich vergehe vor Neugier.«

»Es war ziemlich einfach. In dem Moment, wo Grant unseren Mr Carter erwähnte, ahnte ich, was er im Schilde führte. Ich wusste, dass es nicht bloß um irgendeine lausige Arbeit in einem Büro ging. Seine Art machte mir allerdings deutlich, dass ich nicht eingeweiht werden würde. Weshalb ich beschloss, noch eins draufzusetzen. Ich verließ das Wohnzimmer, um den Sherry zu holen, und flitzte schnell zu Browns runter und rief Maureen an. Bat sie, mich zurückzurufen, und erklärte ihr, was sie sagen sollte. Sie hat es großartig gemacht – diese herrlich laute, piepsige Stimme, die man im ganzen Zimmer hören konnte. Ich tat meinen Teil, zeigte mich entsetzt über die Notlage, spielte die besorgte Freundin und eilte aufgebracht davon. Knallte die Wohnungstür zu, blieb jedoch drinnen, schlüpfte ins Schlafzimmer und schob leise die von der Anrichte verborgene Verbindungstür auf.«

»Und du hast alles gehört?«

»Alles«, antwortete Tuppence selbstzufrieden.

»Und dir zu keiner Zeit etwas anmerken lassen.« Tommys Stimme klang vorwurfsvoll.

»Allerdings nicht. Ich wollte euch eine Lehre erteilen. Dir und deinem Mr Grant.«

»Das ist nicht direkt mein Mr Grant, aber eine Lehre hast du ihm auf alle Fälle erteilt.«

»Mr Carter hätte mich nicht so schäbig behandelt«, sagte Tuppence. »Ich glaube, der Nachrichtendienst ist auch nicht mehr das, was er mal war.«

Ernst erwiderte Tommy:

»Jetzt, wo wir wieder mit dabei sind, wird er seinen einstigen Glanz wiedererlangen. Aber warum Blenkensop?«

»Warum nicht?«

»Es ist so ein seltsamer Name.«

»Er fiel mir als Erstes ein, und außerdem ist er wegen der Unterwäsche praktisch.«

»Was meinst du damit, Tuppence?«

»B, du Schwachkopf. B für Beresford. B für Blenkensop. Ist auf meine Spitzenwäsche gestickt. Patricia Blenkensop. Prudence Beresford. Wie bist du eigentlich auf Meadowes gekommen? Ein alberner Name.«

»Erstens«, sagte Tommy, »sind auf meine Unterhosen keine großen Bs gestickt. Und zweitens habe ich ihn mir nicht selber ausgesucht. Mir wurde gesagt, ich solle mich Meadowes nennen. Mr Meadowes ist ein Gentleman mit einer ehrenwerten Vergangenheit, die ich inzwischen in und auswendig kenne.«

»Sehr schön«, sagte Tuppence. »Bist du verheiratet oder ledig?«

»Witwer«, erwiderte Tommy würdevoll. »Meine Gattin starb vor zehn Jahren in Singapur.«

»Wieso in Singapur?«

»Irgendwo muss schließlich jeder sterben. Was spricht gegen Singapur?«

»Ach, nichts. Ist wahrscheinlich ein sehr passender Ort zum Sterben. Ich bin Witwe.«

»Und wo starb dein Mann?«

»Spielt das eine Rolle? Wahrscheinlich in einem Altersheim. Ich könnte mir vorstellen, er starb an Leberzirrhose.«

»Verstehe. Ein schmerzliches Thema. Und was ist mit deinem Sohn Douglas?«

»Douglas ist bei der Navy.«

»Das habe ich gestern Abend mitgekriegt.«

»Und ich habe noch zwei weitere Söhne. Raymond ist bei der Air Force und Cyril, mein Jüngster, bei den Reservisten.«

»Und was ist, wenn sich jemand die Mühe macht, Nachforschungen über diese erfundenen Blenkensops anzustellen?«

»Sie heißen ja nicht Blenkensop. Blenkensop ist der Name meines zweiten Mannes. Der erste hieß Hill. Im Telefonbuch gibt es drei Seiten mit Hills. Die könnte man gar nicht alle überprüfen, selbst wenn man es wollte.«

Tommy seufzte.

»Es ist wieder das alte Problem mit dir, Tuppence. Du überspannst den Bogen. Zwei Ehemänner und drei Söhne. Das ist zu viel. Irgendwann verwickelst du dich bei den Details in Widersprüche.«

»Nein, das werde ich nicht. Und die Sache mit den Söhnen könnte sich durchaus als nützlich erweisen. Vergiss nicht, ich habe hier keinen Auftrag. Ich bin sozusagen freischaffend. Ich will Spaß haben, und das werde ich auch.«

»Sieht ganz danach aus«, sagte Tommy. Trübsinnig fügte er hinzu: »Wenn du mich fragst, ist das doch alles eine Farce.«

»Warum sagst du das?«

»Nun, du bist ja schon länger im Sans Souci als ich. Mal ehrlich, glaubst du, einer dieser Leute von gestern Abend könnte ein gefährlicher feindlicher Agent sein?«

»Ein bisschen schwer vorstellbar ist es schon«, meinte Tuppence nachdenklich. »Allerdings ist da dieser junge Mann.«

»Carl von Deinim. Die Polizei überprüft die Flüchtlinge doch, oder?«

»Ich glaube, ja. Trotzdem, möglich wäre es. Das ist schon ein attraktiver Mann.«

»Will sagen, die Mädchen würden ihm allerlei erzählen? Aber welche Mädchen? Hier laufen keine Töchter von Generälen oder Admirälen durch die Gegend. Vielleicht geht er mit einer Kompaniechefin des Frauenkorps.«

»Sei still, Tommy. Wir sollten die Sache ernst nehmen.«

»Ich nehme sie ja ernst. Ich habe nur das Gefühl, das Ganze ist ein hoffnungsloses Unterfangen.«

»Für solch einen Befund ist es zu früh«, erwiderte Tuppence ernst. »Schließlich liegt in diesem Geschäft nichts sofort klar auf der Hand. Was ist mit Mrs Perenna?«

»Ja«, sagte Tommy nachdenklich, »Mrs Perenna. Ich gebe zu, sie ist rätselhaft.«

»Und wir?«, fragte Tuppence in geschäftsmäßigem Ton. »Ich meine, wie können wir zusammenarbeiten?«

»Wir dürfen nicht zu oft zusammen gesehen werden.«

»Nein, es wäre fatal, wenn wir uns anmerken ließen, dass wir uns besser kennen, als es den Anschein hat. Wir sollten uns auf eine gemeinsame Haltung einigen. Ich glaube, ja, ich glaube wirklich – Werben wäre der beste Ansatz.«

»Werben?«

»Genau. Ich werbe um dich. Du tust dein Bestes, das Weite zu suchen, bringst es aber als ritterlicher Kavalier nicht immer fertig. Ich hatte bereits zwei Männer und halte jetzt Ausschau nach einem dritten. Du spielst den verfolgten Witwer. Ab und zu nagele ich dich irgendwo fest, in einem Café, bei einem Spaziergang auf der Promenade. Alle kichern und finden das Ganze höchst amüsant.«

»Klingt machbar«, pflichtete Tommy ihr bei.

»Es gibt doch seit ewigen Zeiten diese Witze über den Witwer, hinter dem alle Frauen her sind. Das sollte uns zustattenkommen. Wenn man uns zusammen sieht, werden die Leute lediglich grinsen und sagen: ›Der arme alte Mr Meadowes.‹«

Plötzlich packte Tommy sie am Arm.

»Guck mal«, sagte er, »da vorn!«

Neben einem der Pavillons unterhielt sich ein junger Mann mit einer jungen Frau. Beide wirkten ausgesprochen ernst, schienen sehr vertieft in ihr Gespräch.

»Carl von Deinim«, flüsterte Tuppence. »Möchte wissen, wer dieses Mädchen ist.«

»Wer immer sie ist, sie ist auffallend hübsch.«

Tuppence nickte. Nachdenklich ruhte ihr Blick auf dem dunklen, leidenschaftlichen Gesicht wie auch auf dem eng anliegenden Pullover, der die Kurven der jungen Frau betonte. Sie redete eindringlich auf Carl von Deinim ein. Er hörte ihr aufmerksam zu.

»Ich glaube, du gehst jetzt besser«, murmelte Tuppence.

»Stimmt.«

Tommy drehte sich um und schlenderte in die entgegengesetzte Richtung davon.

Am Ende der Promenade begegnete er Major Bletchley, der ihn argwöhnisch beäugte und ihm dann ein »Guten Morgen« zuknurrte.

»Guten Morgen.«

»Sehe, Sie sind ein Frühaufsteher, genau wie ich.«

»Das gewöhnt man sich in Indien einfach an«, erwiderte Tommy. »Ist jetzt natürlich schon etliche Jahre her, aber ich wache immer noch früh auf.«