Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CSV

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

„Nachschlag“ ist das Buch, in dem Roland Trettl so richtig Dampf ablässt. Über Sinn und Unsinn kulinarischer Spitzenleistungen. Über den Wert von Lebensmitteln und die Absurditäten kulinarischer Etikette. Über Kinder und Hunde im Restaurant und TV-Köche, die nicht kochen können (hallo Tim Mälzer: Du bist ausnahmsweise nicht gemeint). Über die wichtigsten Kochbücher der Welt, den perfekten Risotto und die Kunst, eine Speisekarte richtig zu lesen. Über den Unsinn, den der Gault Millau verzapft, und warum Trettl selbst heute besser kocht als je zuvor. In 90 kurzen und prägnanten Kapiteln unternimmt Trettl eine Tour de Force durch die Welt der Kulinarik und des Fernsehens. Er nimmt sich – wie schon in seinem Bestseller „Serviert“ – kein Blatt vor den Mund und ist um keine pointierte Meinung verlegen. Und am Schluss stellt er die Frage, für die er am Cover sogar die Hosen heruntergelassen hat: Was hat es mit all der Aufregung auf sich, wenn die besten Gerichte der Welt tags darauf dort landen, wo Trettl sitzt: im Klo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Trettl schimpft:

Über unfähige Köche, aufdringliche Sommeliers, die Absurditäten des Michelin, die Übergriffe des Gault&Milllau. Und über Männer am Grill.

Trettl lobt:

Das beste Koch-TV-Format, die Kraft von Instagram, vegane Kantinen, die besten Servicemitarbeiter (vom Wertstoffhof).

Trettl liebt:

Seine Frau Dani, klar. Aber auch Rote-Bete-Knödel, das „Steirereck“, Tim Mälzer (ein bisschen), „First Dates“. Und Eckart Witzigmann und seine Fleischpflanzerl.

Trettl träumt:

Von der idealen Diät, Nussbutter, Restaurants ohne Handy. Und vom Abschiedsbrief des Guide Michelin.

Trettl kocht:

13 exklusive Rezepte. Von Graukäskrapfen bis Pekingente.

Über das Buch

Das Buch, in dem Roland Trettl so richtig Dampf ablässt.Über Sinn und Unsinn kulinarischer Spitzenleistungen. Über den Wert von Lebensmitteln und die Absurditäten kulinarischer Etikette. Über Kinder und Hunde im Restaurant und TV-Köche, die nicht kochen können (hallo Tim Mälzer: Du bist ausnahmsweise nicht gemeint). Über die wichtigsten Kochbücher der Welt, den perfekten Risotto und die Kunst, eine Speisekarte richtig zu lesen. Über den Unsinn, den der Gault Millau verzapft, und warum Trettl selbst heute besser kocht als je zuvor.In kurzen und prägnanten Kapiteln unternimmt Trettl eine Tour de Force durch die Welt der Kulinarik und des Fernsehens. Er nimmt sich – wie schon in seinem Bestseller „Serviert“ – kein Blatt vor den Mund und ist um keine pointierte Meinung verlegen.

Über die Autoren

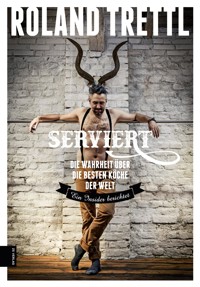

Roland Trettl absolvierte eine Kochlehre in Oberbozen, kochte in der „Aubergine“ und im „Tantris“ und war elf Jahre Executive Chef im „Hangar-7“ in Salzburg. Er lernte die besten Küchen der Welt kennen, schrieb darüber den Bestseller „Serviert“ und arbeitet heute als TV-Moderator, Eventkoch und Berater. Und vor allem als Genießer des Lebens.

Christian Seiler ist Kolumnist, Buchautor und arbeitete einige Jahre eng mit Roland Trettl zusammen. Zuletzt von ihm erschienen: „Alles Gute. Die Welt als Speisekarte“ (Echtzeit Verlag).

Inhalt

Verrissmuster

Wie ich wurde, der ich bin. Die merkwürdigen Wendungen meines Lebens

Warum ich Südtirol hasse. Und noch mehr liebe

Meine liebste Diät (und warum sie todsicher wirkt)

Pflegt euren Wortschatz: Warum ein Lebensmittel kein Produkt ist

Warum ich besser koche, wenn ich nicht kochen muss

Ein Scheißthema. Aber wir sprechen trotzdem darüber

Ohne das „Steirereck“ wäre ich vielleicht nie Koch geworden

Sechs Ideen, die das Leben in der Spitzenküche besser machen

Schnipp. Was es heißt, männlich zu sein

Warum ich (wahrscheinlich) kein Restaurant mehr aufsperren werde

Das beste Kochformat der Welt: „Kitchen Impossible“

Die Versuchung. Wie ich „First Dates“-Moderator wurde

Gefühl und Härte. Eine kleine Ode an Tim Raue

Warum Kochshows scheiße sind. Und warum ich sie liebe

Alle meine Freunde: Mein Leben in den sozialen Medien

Bezahlte Einschaltung: Für wen ich Werbung mache. Und für wen nicht

Meine Rache am Fleischidioten und seinen 20 Millionen Followern

Meine kulinarischen Albträume. Sushi mit Gummibären und immer wieder Veganer

Zehn kulinarische Konzepte, die ich liebe (und die ich gerne selbsterfunden hätte)

Der Bluefin Tuna oder die Kreuzung zwischen Himmel und Hölle

Zehn Gerichte für das letzte Abendmahl

Scharf, schärfer, am schärfsten. Stammen wir Chilifresser wirklich vom Affen ab?

Sieben Dinge, die fast jedes Essen besser machen

Spinner und noch größere Spinner. Köche gegen Pâtissiers

Handy im Restaurant? Geht gar nicht mehr

Zwischen Arroganz und Unkenntnis: Wie wir die Trinkgeldfrage lösen könnten

Die Folterbank des Reisenden: Frühstück im Hotel

Wie der Gault&Millau die besten Köche Österreichs in Geiselhaft nimmt

Zehn Kochbücher, die jeder zu Hause haben sollte

Ein Sojahuhn – und warum es das völlige Scheitern des Guide Michelin so gut illustriert

Servietten, Handschuhe, Gourmetlöffel. Was die Welt nicht braucht

Der Preis, den ich nie gewann. Über zu viele Auszeichnungen für Köche

Essen ist zu billig. Warum wir mehr Geld fürs Essen ausgeben müssen

Warum ich meine Mitarbeiter am Wertstoffhof rekrutieren würde

Proviant fürs Fegefeuer: Bärlauch und Glühwein

Der Hund, der mehr zählt als das Kind. Geschichten aus dem veganen Kosmos

Gemeinschaftsverpflegung: die Kunst, vielen zu gefallen

Mein Foodradar. Und wie man im Kopf kochen lernt

Nur wer kocht, verdient es, geliebt zu werden

Nachwort von Dani Trettl

PLUS DIE 13 WELTBESTEN REZEPTE

Rote-Bete-Knödel

Graukäskrapfen

Bolognese

Pekingente

Drei Vinaigrettes

Fregola Sarda mit frischen Erbsen

Saibling mit Radieschen

Gazpacho

Palatschinken

Fleischpflanzerl mit Kartoffel-Kohlrabi-Salat

Pollo con Cebolla

Curry-Falafel

Risotto mit Pilzen und Heidelbeeren

Liebe Kritiker, ich weiß, dass ihr sehr viel zu tun habt. Deshalb habe ich mir die Verrisse für dieses Buch gleich selbst geschrieben. Ihr müsst sie nur noch kopieren.

Der Totalverriss

Für den Gastroteil der Tageszeitungen

Manche Köche wissen, wo sie hingehören: in die Küche. Dort erfinden sie ihre Gerichte. Dort leiten sie die Arbeit ihrer Brigade. Dort achten sie darauf, dass jedes auch den Ansprüchen der Gäste genügt, die schließlich teures Geld dafür bezahlen.

Die Mediengesellschaft hat viele Fehlentwicklungen gezeitigt. Eine ganz besondere Fehlentwicklung besteht darin, dass Köche aus der Küche und vor den Vorhang gebeten werden. Nur so ist das Phänomen zu erklären, dass eine Gestalt wie der Südtiroler Roland Trettl plötzlich als so prominent gilt, dass er sich sogar als Buchautor hervortun kann.

Schon als Koch konnte sich Trettl nie vom Ruf der Mittelmäßigkeit befreien. Es ist kein Zufall, dass er ausschließlich als Adlatus von Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann in Erscheinung trat, bevor er im von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz mäzenierten „Hangar-7“ die Ideen weltbekannter Köche reproduzierte und sich in deren Glanz zu sonnen begann.

Allerdings war Trettl nicht intelligent genug, um nach dem Ausscheiden aus dem „Hangar-7“ den Rat zu beherzigen, den ihm jeder Wohlmeinende zugeflüstert hätte: „Si tacuisses, philosophus mansisses.“ Stattdessen maßte er sich an, auf Basis des geborgten Wissens jener, die tatsächlich das Prädikat „Spitzenkoch“ verdienen, eine „Streitschrift“ vorzulegen, in der er die Gepflogenheiten der Spitzengastronomie aufs Korn nahm.

Obwohl die sogenannte Streitschrift in erster Linie eine ungebremste Selbstdarstellung des Kochdarstellers Trettl war, hatte dieser noch nicht genug und legt nun einen neuen Band mit Banalitäten vor. Rüpelhaft und im Tonfall eines Halbstarken zieht Trettl in „Nachschlag“ über die Branche her, der er seinen bescheidenen Ruhm zu verdanken hat. Er stellt wertvolle Traditionen und kulturelle Feinheiten der kulinarischen Welt in Frage, indem er wie ein Elefant durch den Porzellanladen trampelt und dazu noch laut Beleidigungen hinaustrompetet – völlig unverständlich, dass sich der frühere „profil“-Chefredakteur und bekannte Stilist Christian Seiler für diesen Schund als Ghostwriter hergibt.

Damit sind der schlechten Nachrichten leider immer noch nicht genug. Denn Trettl, der inzwischen als Fernsehmoderator sein Auslangen findet und seichte Unterhaltung produziert, spürt plötzlich die Notwendigkeit, die Welt auch an Gedanken teilhaben zu lassen, die er lieber mit seinem Ernährungsberater oder Proktologen besprechen sollte. Das ekelhafte Motiv auf der Titelseite ist also nicht nur eine billige Provokation, die für Gesprächsstoff und Aufmerksamkeit in der Krawallpresse sorgen soll. Das Bild von Trettl bei der Verrichtung seiner Notdurft findet im Buch seine Entsprechung in Auslassungen des Möchtegern-Provokateurs über den menschlichen Nahrungskreislauf, die an Banalität nicht zu überbieten sind. Wenn Trettl glaubt, dass allein die vielfach wiederholte Benennung menschlicher Exkremente als Sch… für Interesse und – wie er es wohl nennen würde – „Coolness“ sorgen kann, dann ist er einmal mehr auf dem falschen Dampfer.

Guter Rat an den „Buchautor“ Trettl: Überlassen Sie das Schreiben denen, die etwas zu sagen haben. Begeben Sie sich stattdessen zurück in die Küche und lernen Sie endlich, Rote-Bete-Knödel zu kochen.

Enttäuschung für die Leserin

Für alle Frauenmagazine

Wenn Roland Trettl im Fernsehen auftritt, geht ein Licht auf. Im Gegensatz zu allen anderen Moderatoren versprüht Trettl nicht nur Charme, sondern auch Empathie. Wenn er in seinem Erfolgsformat „First Dates“ Singles miteinander bekannt macht, spürt man direkt sein warmherziges Hoffen, dass die beiden miteinander etwas anzufangen wissen.

Trettl sagt: „Es gibt nichts Größeres, als Menschen zu helfen, andere Menschen zu lieben.“ Man glaubt ihm. Man glaubt ihm, weil er es in seinem südtirolerisch eingefärbten Deutsch sagt, das nie ganz perfekt, aber genau deshalb umso charmanter ist. Und es wäre wohl gelogen, wenn man dabei Trettls Lächeln ausblenden würde: dieses spitzbübische, süße Lächeln, das so gut zu den Fältchen um die Augenpartie passt. Er sieht gut aus. Man sieht ihn gern an.

Es war also eine vielversprechende Nachricht, dass dieser Roland Trettl ein Buch herausbringt. Aber leider war bereits der erste Blick auf das Werk namens „Nachschlag“ eine Enttäuschung. Die Titelseite ziert nämlich nicht etwa das reife, sympathische Gesicht des Südtiroler Entertainers – sondern ein Trettl, der die Hosen herunterlässt. Aber aus einem Motiv, das viele weibliche Fans Trettls vielleicht entzückt hätte, wurde nichts. Denn Trettl zog es vor, sich aufs stille Örtchen zurückzuziehen – ein Anblick, auf den wir bei aller Sympathie lieber verzichtet hätten.

Das ist allerdings nicht die einzige Enttäuschung, die dieses Buch für Trettl-Fans bereithält. Denn wer sich von „Nachschlag“ erhofft, mehr aus dem Privatleben von Roland Trettl und seiner bezaubernden Frau Daniela zu erfahren, wird mit ein paar beiläufigen Sätzen abgespeist. Stattdessen zieht Trettl über Sitten und Unsitten der Gastronomie vom Leder und arbeitet sich an den Klischees der Hochgastronomie ab. Überflüssiges Engagement, hat er doch seine Vergangenheit als Koch längst hinter sich gelassen. Eine positive Nachricht für seine Fans liefert Trettl allerdings: Er denkt gar nicht daran, jemals wieder in eine Restaurantküche zurückzukehren. Gut so.

So charmant, wie Trettl im Fernsehen auftritt, so derb ist er freilich als Autor. Seine Sprache ist gespickt von Kraftausdrücken. Er verherrlicht das Über-die-Stränge-Schlagen und stellt Essen über Sex und Leidenschaft. Nur in wenigen Kapiteln – zum Beispiel über seine Versuche, schlank zu bleiben, ohne Diät zu halten – zeigt sich Trettl als der charmante, witzige Kopf, als den wir ihn kennen und mögen.

Auch wer sich von einem Trettl-Buch interessante Bilder des TV-Stars verspricht, wird enttäuscht. Statt in ansehnlichen Porträts bekommen wir Trettl in krampfigen, manchmal sogar anzüglichen Posen zu sehen, die wohl witzig gemeint sind, aber höchstens für ein bemühtes Schmunzeln taugen.

Bei aller Sympathie: Das ist nicht der Trettl, den wir sehen wollen. Also bitte zurück an den Start. Leider.

Kurzkritik

Für die Vermischten Seiten

Angekündigt war: TV-Entertainer und Ex-Koch Roland Trettl (48) mischt mit seinem Buch „Nachschlag“ die gastronomische Szene auf. Aber statt Mälzer, Raue & Co richtig ans Bein zu pinkeln, setzt sich Trettl selbst auf die Toilette: mit heruntergelassenen Hosen. Seine Attacken gegen Gault&Millau und Michelin: kalter Kaffee eines enttäuschten Kochs. Einfache, gute Rezepte: Fehlanzeige. Tratsch aus der TV-Welt: nicht der Rede wert. Nur die Bilder sind witzig – aber das reicht nicht.

Zwei von fünf Sternen.

Die Schlaumeier-Kritik

Für Feuilleton- und Literaturredakteure

Eine gewisse Bauernschläue mag dem Küchentorero Roland Trettl eignen, ja auszeichnen. Wenn er jedoch glaubt, sein neues Buch mit einer Reihe selbst geschriebener Verrisse selbstironisch eröffnen zu können und damit gegen echte Verrisse zu immunisieren, dann schießt er übers Ziel hinaus.

Das vielleicht Erstaunlichste an dieser hermeneutischen Volte ist, dass man Trettl nicht zugetraut hätte, auf eine Finte zurückzugreifen, die vor ihm bereits der Schriftsteller Friedrich Torberg unternahm. An die Stelle eines Vorworts zum zweiten Teil der Anekdotensammlung „Die Erben der Tante Jolesch“ (1978) platzierte Torberg Verrisse der Fortsetzung seines Erfolgsbuches und machte sich mit feiner Klinge über seine Kritiker lustig, die ihm beileibe nicht nur wohlgesinnt waren.

Trettl wird sich mit der Raubkopie dieses blendenden Einfalls nicht auf eine Stufe mit Torberg hocharbeiten können. Sein Instrument ist nicht das Florett, wie bei Torberg, sondern der Baseballschläger.

Die zierlichen, kulturell hochstehenden Verästelungen der Hochgastronomie, unter deren Firmament er über die Jahre zu einem gewissen Ansehen gelangte, interessieren Trettl nicht mehr. Arrogant setzt er sich über jahrzehnte-, ja jahrhundertelang verfeinerte Regeln hinweg, stellt unantastbare Instanzen der Gastronomie wie den Guide Michelin in Frage, nur um selbst an Statur zu gewinnen.

Die Rechnung geht nicht auf. Trettl kann noch so wüten und sich dabei einer Sprache befleißigen, die es nicht verdient, zwischen Buchdeckel gedruckt zu werden – er wird niemals die Bedeutung erlangen, die er sich selbst offenbar beimisst. Wir Anhänger einer gepflegten Gastronomie – und einer gepflegten Sprache – können dem Südtiroler Rüpel nur dieses Zitat des großen französischen Aphoristikers François de La Rochefoucauld zurufen:

Wie ich wurde, der ich bin. Die merkwürdigen Wendungen meines Lebens

In meinem Leben sind viele Dinge passiert, die ich nicht geplant hatte. Eigentlich habe ich die meisten Dinge nicht geplant: dass ich überhaupt Koch wurde; dass mich Herr Witzigmann eingestellt hat; dass ich ins „Tantris“, in die „Aubergine“ und mit Mitte zwanzig für fünf Jahre nach Mallorca ging; die Zeit in Tokio; dann die elf Jahre im „Hangar-7“.

Zu jeder Zeit war ich stolz auf das, was ich gerade erreicht hatte. Zu keiner Zeit dachte ich darüber nach, ob ich irgendwo eine Abzweigung verpasst habe, auf der ich vielleicht in ein noch besseres Leben abgebogen wäre. Ich war, um es pathetisch zu sagen, an jedem Tag meines Lebens damit zufrieden, was ich tat und wo ich war.

Trotzdem macht es mir vielleicht die größte Freude, wenn ich heute meine Gegenwart betrachte. Diese Gegenwart hat damit begonnen, dass ich das interessanteste Projekt verlassen habe, an dem ich entscheidend beteiligt war: den „Hangar-7“. Der „Hangar-7“ war surreal, war Hollywood. Du musstest diesem größenwahnsinnigen Konzept gerecht werden und konntest den größtmöglichen Aufwand betreiben, vom Einkauf bis zur Umsetzung, und natürlich wusste ich, dass ich diese Voraussetzungen an keinem anderen Ort der Welt mehr vorfinden würde.

Die Umsetzung des Gastkochkonzepts lief super, aber ich spürte, dass es Zeit für etwas Neues ist. Allerdings hatte ich keine Ahnung, was das sein könnte.

Ich dachte darüber nach, ein kleines Fine-Dining-Restaurant für dreißig Gäste zu eröffnen. Ich überlegte, kulinarischer Berater für eine Hotelkette zu werden. Mir gingen auch ganz andere Dinge durch den Kopf. Was, fragte ich mich, könnte ein Fastfood-Konzept sein, das auf der ganzen Welt funktioniert? Oder soll ich eine Berghütte eröffnen, auf der ich den Rote-Bete-Knödeln vom „Patscheider Hof“ Konkurrenz mache? Soll ich mich für besseres Essen in den Kindergärten engagieren oder überhaupt in ein Kloster gehen und Bier brauen?

Ich habe in dieser Zeit viel ausprobiert. Bei großartigen Handwerkern gelernt, wie man tischlert, näht oder Skulpturen macht. Habe ein Buch geschrieben. War Mitarbeiter einer Internet-Zeitung, die es bald nicht mehr gab. Aber eines habe ich nicht: Ich habe keine Angst bekommen, selbst dann nicht, als es finanziell ein bisschen knapp zu werden begann.

Natürlich brauchst du in solchen Situationen ein bisschen Mut, um nicht beim nächsten Anrufer, der dir ein Angebot macht, sofort Ja zu rufen und dich Hals über Kopf in ein neues Abenteuer zu stürzen. Du brauchst aber auch Glück. Und die richtigen Menschen.

Der richtigste Mensch ist natürlich meine Frau. Sie hat mir nie Druck gemacht, sondern immer signalisiert: Mach dir keine Sorgen, Schatzi, wir kriegen das gemeinsam hin. Wenn nötig, treten wir kürzer. Aber es wird schon die richtige Gelegenheit kommen.

Und die richtige Gelegenheit ist gekommen.

Die richtige Gelegenheit kam in der Gestalt von Tim Mälzer, den ich in München wiedergetroffen habe, als ich als Gastjuror zu „The Taste“ eingeladen wurde. Ich hatte ihn Jahre davor in Frankfurt auf einer Fete kennengelernt und war total überrascht, wie höflich und respektvoll er sein konnte. Bei diesem ersten Gespräch waren wir sogar per Sie. Aber das hat ihn dann bei „The Taste“ nicht davon abgehalten, mir vor laufenden Kameras anzudrohen, dass er mir die Kniescheibe zertrümmert, wenn ich seinen Kandidaten rausschmeiße.

Tim war damals schon auf seinem enormen Höhenflug, und er konnte nicht mehr alle Sendungen machen, die ihm angeboten wurden. Weil er notorisch neugierig ist und lieber etwas Neues anfängt, als immer wieder in alten, erprobten Formaten mitzuspielen, verabschiedete er sich nach der dritten Staffel von „The Taste“, obwohl die Show megaerfolgreich war. Sein Platz wurde also frei – und ich bin ziemlich sicher, dass Tim seine Finger im Spiel hatte, als wenig später das Produktionsteam bei mir anrief, ob ich nicht fix zu „The Taste“ stoßen will, als Coach meiner eigenen Kandidaten.

Und wie ich wollte.

Ich hatte ja schon ein bisschen Fernsehen gemacht. Auf ServusTV liefen ein paar Sachen, die schön und gut produziert waren. Das Problem war nur, dass niemand zugeschaut hat.

Plötzlich hatte ich also die Möglichkeit, mit dem, was ich mache, nicht nur eine Handvoll Menschen – die Gäste in unserem Restaurant – zu erreichen und im Idealfall glücklich zu machen, sondern hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Zuschauer, die sich unsere Shows anschauten. Ich muss ganz ehrlich sein: Schon als Kind hatte ich davon geträumt, irgendwann einmal auf einer Bühne zu stehen und wie Robbie Williams vor 80.000 Menschen zu performen. Nachteil: Ich kann weder singen noch tanzen. Aber ich kann kochen, darüber reden, und das Fernsehen ermöglicht mir, damit ein richtig großes Publikum zu unterhalten. Und wenn mich jemand fragt, ob ich tatsächlich der Typ bin, der das Rampenlicht und das Rotlicht der Kamera mag – ja, genau so ein Typ bin ich.

Was jetzt passierte, war nicht nur insofern unwahrscheinlich, als es überhaupt passierte, sondern auch, mit welcher Geschwindigkeit es passierte. Auftritte bei „The Taste“, die erste Folge von „Kitchen Impossible“ (Seite 75).

Dann kam Frank Rosin ins Spiel. Auch ihn hatte ich als Gastjuror bei „The Taste“ kennengelernt. Nachdem die ersten Anfragen gekommen waren, rief ich Frank an und fragte ihn: „Sag mal, du hast doch Erfahrung. Soll ich mir ein Management zulegen, oder brauch ich so was nicht?“

Darauf sagte Frank: „Das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Ich kann dir nur so viel sagen: Ein Management kümmert sich um alles, wofür du dich nicht interessierst. Und damit hast du die Antwort.“

Mälzer ebnete mir den Weg ins Fernsehen, Rosin half mir, dafür professionelle Voraussetzungen zu schaffen. Ich verdanke beiden Kollegen sehr viel.

So fing meine Gegenwart an. Als Nächstes kam die „Karawane der Köche“, die leider nicht so abhob, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber ich kam gar nicht dazu, darüber nachzudenken, ob es das schon gewesen sei mit meiner Fernsehkarriere. Denn es gab jede Menge neue Anfragen von Produzenten und Sendern, zum Teil mit den abenteuerlichsten Ideen.

Im Zentrum stand natürlich immer die Idee, dass ich Koch bin und dass ein Koch eine Kochshow macht. Was auch sonst. Die Macher von Kabel eins wollten mich unbedingt für ein Format namens „Gekauft, gekocht, gewonnen“ engagieren, das ich mit Frank Rosin machen sollte. Dafür hätten wir im Supermarkt irgendwelchen Leuten aufgelauert, sie beim Einkaufen beobachtet, an der Kasse angesprochen und dann mit ihrem Einkauf drei Gänge gekocht. Verschiedene Kandidaten, eine Jury, ein Sieger. Ganz schlimm. Das Format wurde später tatsächlich umgesetzt, aber nicht mit mir.

Gleichzeitig meldeten sich der damalige VOX-Chef Bernd Reichart und sein damaliger Unterhaltungschef Kai Sturm bei meinem Management. Sie hatten die Idee zu einer Datingshow. Das Format war in England, Australien und Spanien schon eingeführt. Ich ließ mir ein paar Folgen zum Anschauen schicken. Mein Management war anfangs sehr kritisch. Wenn das floppt, sagten sie, dann haben wir ein Problem …

Aber so denke ich nicht. Ich überlege mir doch nicht, wie ich ohne Arm koche, bevor ich den Arm verloren habe.

Wieder einmal saß ich mit meiner Frau auf dem Sofa. Auf dem Bildschirm liefen die Folgen dieser Datingshow, und wir schauten uns auch die englischen und australischen Versionen an und fanden beide: „Eigentlich geil.“

Ich rief mein Management an und sagte, dass ich mehr über das Format wissen will. Es hieß „First Dates“. Ich wollte die Menschen hinter der Produktionsfirma Warner Bros. kennenlernen, einfach, um ein Gefühl zu bekommen, mit wem ich da zusammenarbeiten würde. Ich flog nach Köln, besuchte die Halle, wo das Set für die Show aufgebaut werden sollte, wir begannen sofort über Details zu reden. Wie das Restaurant, wo sich die Gäste treffen, aussehen soll. Welches Geschirr auf den Tischen steht. Wie die Bar eingerichtet wird. Die Grundidee des Formats ist ja klar und überzeugend: Zwei Menschen treffen sich zum ersten Mal und essen miteinander. Das Drumherum dient dazu, diese Situation möglichst realistisch und authentisch zu inszenieren.

Die Entscheidung war da aber noch nicht gefallen, obwohl ich eindeutig Sympathien für „First Dates“ hatte. Ich ging zu meiner Energetikerin, die ich ein-, zweimal pro Jahr besuche. Sie machte ein interessantes Experiment mit mir. Sie schrieb die Namen der beiden Shows, zwischen denen ich mich entscheiden sollte, auf je ein Blatt Papier, drehte die beiden Zettel um und legte sie so auf den Boden, dass ich nicht wusste, auf welchem Blatt was stand. Auf dem einen Blatt das Kabel-eins-Format, auf dem anderen „First Dates“.

„Jetzt hör in dich hinein, auf welcher Seite du lieber Wurzeln schlagen willst“, sagte die Energetikerin und überließ mich meinen eigenen Wahrnehmungen. Man kann die Methode doof finden und darüber lachen, alles okay, aber ich hatte eindeutige, starke Empfindungen, die mich auf eine Seite zogen und von der andern abstießen. Und es kann niemanden mehr überraschen, dass auf dem Blatt Papier, das ich aufhob und umdrehte, „First Dates“ stand.

Ich sagte also zu. Es war eine super Entscheidung, und diese Entscheidung hat natürlich mein Leben auf den Kopf gestellt. „First Dates“ (Seite 95) läuft 180-mal im Jahr. Das bedeutet, dass ich sehr viel Zeit in Köln verbringe, oft im Hotel schlafe und praktisch jeden Werktag zwischen 18 und 19 Uhr im Fernsehen zu sehen bin.

Paradox daran ist, dass ich zwar viel mehr weg bin als früher, aber gleichzeitig auch viel mehr zu Hause. Denn wenn ich daheim bin, bin ich daheim, und sobald ich nach Hause komme, bin ich auch kein Fernsehstar mehr und muss als Erstes die Spülmaschine ausräumen, weil meine Frau sagt: „Hier ist das echte Leben, Schatzi.“

Irgendwann in dieser Zeit feierte der große Hans Haas ein Jubiläum im „Tantris“ mit einem Event, zu dem er einige seiner Lieblingsschüler einlud. Ich war sehr stolz, dass auch ich Teil der Veranstaltung war und einen Gang beisteuern durfte. Die Laudatio hielt der Comedian Michael Mittermeier, einer meiner Helden. Ich verfolge seit Jahrzehnten im Fernsehen, was er macht, lese seine Bücher und bin Fan. Jetzt lernte ich ihn persönlich kennen, und obwohl ich mir eigentlich gedacht hatte, der Typ schaut mich doch mit dem Arsch nicht an, standen wir nach dem Essen an der Bar, tranken noch was und kamen ins Reden. Als wir dann auf die Uhr schauten, war es sieben Uhr früh, und uns war noch lange nicht langweilig geworden. Wir haben uns angefreundet. Sind mit unseren Frauen essen gegangen, haben uns zu Hause getroffen und miteinander gekocht.

Gleichzeitig kam die Anfrage für ein neues Format herein. Es heißt „True Story“ und wurde in Australien entwickelt: Zwei Radiokommentatoren haben sich vor die Kamera gewagt und treffen Leute, die ihnen skurrile, unglaubliche, witzige, vor allem aber wahre Geschichten erzählen.

Ich habe mir das Format im Original angeschaut und war total begeistert. Der Sender hatte auch schon eine Idee, mit wem ich das gemeinsam machen könnte: mit Michelle Hunziker. Das erzählte ich zu Hause der Dani. Sie hat mich nur angeschaut und gesagt: „Du blöder Kerl, mit der Michelle Hunziker?“

Ich dachte für einen Moment, dass sie jetzt tatsächlich eifersüchtig wird. Aber dann sagte sie: „Das gönne ich dir! Wenn schon eine geile Frau, dann die Michelle Hunziker.“

Michelle Hunziker hat etwas besonders Feines. Ich freute mich schon total auf die Zusammenarbeit, aber dann sagte Michelle leider ab, und wir mussten zurück an den Start.

Da fiel mir Michael Mittermeier ein. Ich schlug ihn vor, der Sender war begeistert, er schaute sich das Format an – und sagte zu. Wir drehten sieben Folgen. In jeder Folge werden zwei Geschichten erzählt. Plötzlich – über den Umweg des „First Dates“-Restaurants – war ich in einem Fernsehformat gelandet, das nun gar nichts mehr mit Kochen zu tun hat. Wir haben am Set nicht einmal ein Glas Wasser stehen, das ich einschenken könnte.

Ich saß dann zu Hause und schaute mir den Rohschnitt von „True Story“ an, wie ich mit dem Michael dasitze und diesen Menschen dabei zuhöre, wie sie ihre unglaublichen Geschichten erzählen. Klar denke ich mir: Was geht ab? Wie konnte das passieren? Warum ich? Es gibt jede Menge Moderatoren, die „wie“ und „als“ besser unterscheiden können als wie ich. Die mit Abstand nicht so viele grammatikalische Fehler machen. Eigentlich sollte ein Fernsehmoderator ja sprechen können, aber wenn ich mir selbst so zuhöre, dann kann das wohl nicht alles sein. Vielleicht ist es eine gewisse Empathie, vielleicht der Respekt vor Menschen, den ich in dreißig Jahren Gastronomie gelernt habe. Vielleicht ist es auch was anderes, ich muss es zum Glück nicht wissen, ich muss es nur sein.

Ich habe in der Zwischenzeit einen Dreijahresvertrag bei VOX unterschrieben. Wir drehen „First Dates“. „True Story“ ist unterwegs, neue Formate in Entwicklung. Mein Leben wurde auf links gedreht – und es läuft.

Manchmal frage ich mich, was das mit mir gemacht hat. Ich bin bekannter geworden, klar, und es gibt kaum einen Flug, auf dem ich nicht mit irgendwem ein Selfie mache. Aber ich habe meine Gewohnheiten nicht geändert. Ich gehe kaum auf Events, weil ich im Grunde noch immer menschenscheu und schüchtern bin. 2018 war ich zum Beispiel zu meiner ersten Bertelsmann-Party eingeladen, da marschiert das „Who’s Who“ der deutschen Fernsehbranche auf. Bertelsmann ist ja auch mein Arbeitgeber, also bin ich nach Berlin geflogen.

Eigentlich wurde ich schon auf dem roten Teppich erwartet, aber mein Flug war verspätet, und als ich ankam, konnte man schon im Livestream sehen, wer gerade aus der Limousine steigt, wen die Fotografen umkreisen und wer sich in Pose wirft.

In diesem Augenblick sagte ich dem Fahrer, der mich abholte: „Bitte nicht zur Party. Zuerst ins Hotel.“ Im Hotel schaute ich mir dann in aller Ruhe den Livestream an, bis auch die letzten sogenannten Stars eingetroffen waren, dann band ich mir die Fliege um und ließ mich auf die Party bringen, wo ich niemandem mehr auffiel – welche Erleichterung.

Events, Partys, Bälle: nichts für mich. Lieber bin ich bei meinen zwei Liebsten zu Hause oder gehe mit Freunden essen. Ein Glück, dass ich nicht mehr zwanzig bin und mir meine Hörner längst abgestoßen habe. Wäre mir das, was gerade passiert, damals passiert, weiß ich nicht, ob es gut ausgegangen wäre.

Früher habe ich es geliebt, wenn mich jemand bewundert hat. Heute liebe ich die, die mich kritisieren. Wenn mir heute jemand sagt: „Roland, du schaust aus wie der jüngere Bruder von George Clooney“, dann gähne ich nur. Es interessiert mich viel mehr, wenn einer sagt: „Meine Güte, bist du ein Trottel.“

Warum ich Südtirol hasse. Und noch mehr liebe

Mit Südtirol verbindet mich eine echte Hassliebe. Einerseits ist meine Liebe zu diesem genialen Land innig und tief. Andererseits habe ich in Südtirol so ziemlich alles Unerfreuliche erlebt, was ein ehrgeiziger junger Mann erleben kann. Zuerst bin ich ignoriert worden. Dann belächelt. Dann bekämpft. Inzwischen mag man mich in meiner Heimat. Aber es hat lange gedauert.

Ich gebe ja zu, dass ich es meinen Landsleuten nicht immer einfach gemacht habe. Als pubertierender Sechzehnjähriger bin ich zum Beispiel mit bleichem, gepudertem Gesicht, schwarzen, wild hochtoupierten Haaren – wie sie Robert Smith, der Sänger von The Cure, trug –, engen Radlerhosen und einem Mantel, der mir bis zu den Fußgelenken reichte, im Hochsommer durch unser Dorf spaziert. Kein Wunder, dass die Nachbarn mich nicht für voll genommen haben. Aber kaum hatte ich Erfolg, war in München in der Küche des berühmten Eckart Witzigmann gelandet und schließlich dessen rechte Hand geworden, sprachen sie hinter meinem Rücken schlecht über mich. Und ich bekam immer wieder zu hören, dass bei solchen Möglichkeiten, wie die „Aubergine“ sie bot, jeder Koch gut aussehen kann – sogar ich. Was mich dieser Weg an Anstrengungen und Entbehrungen gekostet hatte, war hingegen egal.

Seit ein paar Jahren ist alles gut. Ich habe keine Robert-Smith-Frisur mehr und keine Radlerhosen (gibt es nicht in meiner Größe). Ich liebe es, nach Südtirol zu kommen. Am Brenner schlägt mein Herz schon hoch, weil ich entweder meine Eltern treffe oder beim „Patscheider Hof“ Knödel essen gehe.

Eine besondere Freude habe ich, wenn ich in Südtirol Events koche. Das sind immer sehr aufregende Veranstaltungen, weil ich von lauter Menschen umgeben bin, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich mag sie, sie mögen mich. Und es fällt mir immer leichter, die schönen Seiten von Südtirol zu sehen und mich an ihnen zu freuen. Außerdem sehe ich, dass etwas weitergeht. Es rührt sich was, wo früher Stillstand herrschte – aber noch immer nicht genug, und deshalb bin ich manchmal auf Kollisionskurs mit der Mehrheit der Menschen in diesem Land.

Ich werde ja immer wieder mal gefragt, ob ich mir vorstellen kann, wieder in Südtirol zu leben. Klare Antwort: nein. Ich mag nicht in einem Land leben, wo zwei Drittel der Bevölkerung gegen den Bau eines Flughafens in Bozen sind.

Für dieses Statement habe ich natürlich ordentlich auf die Fresse bekommen. Aber so denke ich halt. Ich bin jemand, der mindestens einmal pro Woche im Flieger sitzt – also könnte ich nicht an einem Ort leben, von wo ich stundenlang zum nächsten Flughafen nach München, Verona oder Mailand fahren muss.

Aber gleichzeitig kann ich natürlich auch nicht ohne dieses Südtirol. Im Winter bin ich immer per Liveticker dabei, wenn der HC Bozen oder meine Rittner Buam Eishockey spielen. Das wird mich wahrscheinlich noch im Altersheim interessieren, und ich werde meinen Krückstock mit dem Eishockeyschläger verwechseln. Ich freue mich, wenn Dominik Paris auf der Streif gewinnt, auch wenn ich ihn gar nicht persönlich kenne. Wenn ich die Musik vom Herbert Pixner Projekt höre, geht mir das Herz auf. Mit Heiner Oberrauch, seiner Truppe und der Ziegenkäsemanufaktur Capriz verbindet mich eine wertvolle Zusammenarbeit. Und wenn ich in einen Südtiroler Apfel beiße, kommen mir sowieso die Tränen – auch wenn die Südtiroler nicht mich, sondern meine Hamburger Kollegin Cornelia Poletto zur Markenbotschafterin für Äpfel aus der Region gemacht haben. Ich mag sogar den Südtiroler Speck, auch wenn ich kein Verständnis dafür habe, warum uns niemand erklärt, dass dieser Speck von dänischen, deutschen und holländischen Schweinen stammt und nur in Südtirol verarbeitet wurde. Es weiß doch die ganze Welt, dass in Südtirol nicht genug Platz für so viele Schweine ist, wie Speckseiten zu haben sind. Das könnte man doch einfach offen kommunizieren und die Menschen nicht für blöd verkaufen.

Vor kurzem bekam ich dann tatsächlich den Anruf, auf den ich schon lang gewartet hatte: Ich wurde als Moderator für eine Veranstaltung in München gebucht, wo das EU-Gütesiegel für Südtiroler Lebensmittel präsentiert wurde: für Äpfel, Wein, Speck und Stilfser Käse.

„Wow“, dachte ich mir, „jetzt hast du es echt geschafft.“ Und ich war richtig stolz, das Ding zu moderieren. In meiner bekannt bescheidenen Art dachte ich mir natürlich auch: Wer soll das können, wenn nicht ich?

Was liebe ich also am meisten an Südtirol?

Es ist der Genuss, den dieses Land bereiten kann. Ich kenne kaum einen Landstrich, der eine so vielfältige kulinarische Kultur hat. Von tollen Hütten und Wirtshäusern bis zum Drei-Sterne-Koch Norbert Niederkofler. Große Dichte an Michelin-Sternen, falls das wen interessiert, aber noch viel mehr richtig geile Wirtshäuser, Pizzerien, Italiener, die einen fantastischen Job machen. Wenn ich über den Obstmarkt in Bozen gehe, schlägt mein Herz höher – ganz zu schweigen von der Qualität des Kaffees, wie man ihn hier in jeder kleinen Bar bekommt. Ich habe ein richtiges Ritual entwickelt. Wenn ich über den Brenner fahre, bleibe ich bei der ersten Autobahnstation stehen und hole mir einen Espresso. Dieser Espresso – samtig, heiß und knackig – sagt alles, was Südtirol von Nordtirol unterscheidet.