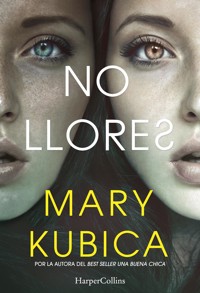

No llores. Una sobrecogedora novela de suspense por la autora de Una buena chica E-Book

Mary Kubica

6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Serie: Suspense / Thriller

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Mary Kubica, escritora superventas del New York Times, autora de Una buena chica y Una chica desconocida regresa con una historia emocionante y adictiva de mentiras y obsesiones. En el centro de Chicago, una chica llamada Esther Vaughan desaparece de su apartamento sin dejar huella. Entre sus posesiones hay una turbadora carta dirigida a un "Cariño", lo que hace que su amiga y compañera de piso, Quinn Collins, se pregunte dónde se habrá metido Esther y si será la persona que ella creía que era. Mientras tanto, en un pequeño pueblo costero de Michigan, a una hora de viaje de Chicago, una misteriosa joven aparece en la cafetería donde Alex Gallo, un chico de dieciocho años, trabaja de lavaplatos. Inmediatamente el chico se siente atraído por su carisma y su belleza, pero lo que empieza como un inocente enamoramiento pronto se convierte en algo mucho más oscuro y siniestro de lo que él imaginaba. Mientras Quinn busca respuestas sobre Esther y Alex se deja arrastrar por el hechizo de la desconocida; la maestra del suspense Mary Kubica ofrece al lector un viaje emocionante con un sorprendente final que demuestra que, por muy rápido que corramos, el pasado siempre acaba por alcanzarnos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 454

Ähnliche

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

No llores

Título original: Don’t You Cry

© 2016, Mary Kyrychenko

© 2018, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.

© De la traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Imagen de cubierta: Millennium Images

ISBN: 978-84-9139-198-2

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Dedicatoria

Domingo

Quinn

Alex

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Lunes

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Alex

Martes

Quinn

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Miércoles

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Jueves

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Alex

Alex

Quinn

Alex

Quinn

Agradecimientos

DOMINGO

QUINN

Viéndolo con perspectiva, debería haberme dado cuenta de inmediato de que algo iba mal. El ruido ensordecedor en mitad de la noche, la ventana abierta, la cama vacía. Más tarde, achaqué mi indiferencia a una serie de cosas, desde el dolor de cabeza hasta el cansancio, pasando por la estupidez absoluta.

Pero aun así.

Debería haberme dado cuenta de inmediato de que algo iba mal.

Me despierta la alarma del despertador. La alarma del despertador de Esther, que pita dos puertas más allá.

—Apágalo —murmuro mientras me tapo la cabeza con la almohada. Me pongo boca abajo y me meto debajo de una segunda almohada para amortiguar el sonido, tapándome además la cabeza con las sábanas.

Pero no sirve de nada. Sigo oyéndolo.

—¡Maldita sea, Esther! —exclamo mientras doy una patada a las sábanas y me pongo en pie. Junto a mí, murmullos de queja, unos ojos cerrados que buscan recuperar la manta, un suspiro de fastidio. Siento el sabor del alcohol de anoche, que me revuelve las tripas, algo llamado Estruendo de Arándano, y un Bourbon Sour, y un Tokyo Iced Tea. La habitación da vueltas y de pronto recuerdo estar bailando en la pista con un tío llamado Aaron o Darren, o Landon o Brandon. El mismo tío que me pidió compartir un taxi de vuelta a casa, el que sigue tumbado en mi cama cuando le doy un codazo y le digo que tiene que marcharse, mientras le arranco la manta de entre las manos—. Mi compañera de piso está despierta —le digo mientras le golpeo en las costillas—. Tienes que irte.

—¿Tienes una compañera de piso? —me pregunta mientras se incorpora, todavía medio dormido. Se frota los ojos y es entonces cuando me doy cuenta, al verlo a la luz de una farola cercana cuya luz se cuela por la ventana: me dobla la edad. El pelo que parecía castaño con las luces atenuadas del bar, y con una importante cantidad de alcohol en sangre, ahora resulta ser gris. Y los hoyuelos no son hoyuelos, sino arrugas.

—Maldita sea, Esther —repito en voz baja, sabiendo que, de un momento a otro, la vieja señora Budny del piso de abajo comenzará a golpear el techo con su mopa en señal de protesta—. Tienes que irte —le digo de nuevo, y me hace caso.

Sigo el rastro del ruido hasta la habitación de Esther. El despertador suena incesantemente como si fuera el canto de una chicharra. Voy maldiciendo para mis adentros según me acerco, arrastrando una mano por la pared del pasillo a oscuras. Falta aún una hora para que salga el sol. Todavía no son las seis. El despertador de Esther le grita como hace todos los domingos por la mañana. Hora de prepararse para la iglesia. Esther, con su voz sedosa y sensual, lleva mucho tiempo cantando en el coro de la iglesia católica de Catalpa todos los domingos por la mañana. Yo la llamo Santa Esther.

Cuando entro en su dormitorio, lo primero que advierto es el frío. A través de la ventana se cuelan ráfagas de viento frío de noviembre. Sobre su mesa hay un fajo de papeles –sujetos bajo un pesado libro de texto de la universidad: Introducción a la terapia ocupacional– que se agitan con el viento y hacen un ruido estridente. El interior de la ventana está cubierto de escarcha y la condensación forma surcos en los paneles de cristal. La ventana está levantada hasta arriba. La mosquitera de fibra de vidrio está quitada y descansa en el suelo.

Me asomo a la ventana para ver si Esther está en la salida de incendios, pero el mundo en el exterior, en nuestra pequeña manzana residencial de Chicago, sigue oscuro y en silencio. Los coches forman una hilera aparcados en la calle, salpicados de hojas recién caídas de los árboles cercanos. La escarcha cubre los coches y la hierba amarillenta, que se marchita deprisa; pronto morirá. Veo las columnas de humo que emergen de las rejillas en los tejados cercanos y se pierden en el cielo matutino. Toda Farragut Avenue está dormida, salvo yo.

La salida de incendios está vacía; Esther no se encuentra ahí.

Me aparto de la ventana y veo las sábanas de Esther tiradas en el suelo, una colcha naranja y una manta aguamarina.

—¿Esther? —digo mientras atravieso el dormitorio, en el que apenas hay espacio para su cama de matrimonio. Tropiezo con un montón de ropa tirada en el suelo y se me enredan los pies en unos vaqueros—. Levanta ya —le digo mientras golpeo el despertador con la mano para apagarlo. En su lugar, lo que hago es encender la radio y una cacofonía de ruido inunda la habitación, gente que habla por encima del martilleo de la alarma—. Maldita sea —murmuro antes de perder la paciencia—. ¡Esther!

Cuando mis ojos se acostumbran a la oscuridad de la habitación, me doy cuenta de que Santa Esther no está en su cama.

Por fin consigo apagar la alarma, después enciendo la luz y entorno los ojos porque el brillo intenso aumenta mi dolor de cabeza, efecto secundario de una noche de excesos. Me doy la vuelta para ver si, por alguna razón, he pasado a Esther por alto; miro debajo de la montaña de mantas que hay en el suelo. Es ridículo, lo sé incluso mientras lo hago, pero lo hago de todos modos. Miro en su armario; voy al cuarto de baño y observo desperdigada sobre el tocador la prolífica colección de cosméticos carísimos que compartimos.

Pero Esther no está por ningún lado.

Las decisiones inteligentes no son mi fuerte. Eso es cosa de Esther. Y quizá por eso no llamo a la policía de inmediato, porque Esther no está aquí para decirme que lo haga. Sin embargo, y con toda sinceridad, lo primero que pienso no es que a Esther le haya ocurrido algo. Tampoco es lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto que pienso. Así que dejo que la resaca se apodere otra vez de mí, cierro la ventana y me vuelvo a la cama.

Cuando me despierto por segunda vez, son más de las diez. El sol brilla en el cielo y por Farragut Avenue la gente va y viene de comprar café y bollos para desayunar, o para tomar el brunch, o lo que sea que come y bebe la gente a las diez de la mañana. Llevan chaquetas acolchadas y abrigos de lana, con las manos en los bolsillos y sombreros en la cabeza. No hace falta ser un genio para saber que hace frío.

Yo, sin embargo, me quedo sentada en el sofá de color rosa del salón del pequeño apartamento, esperando a que Santa Esther llegue con un café y un bollo. Porque eso es lo que hace todos los domingos después de cantar en el coro de la iglesia. Me trae un café y un bollo y nos sentamos a la mesa de la cocina, comemos y charlamos de todo un poco; desde los niños que no han parado de llorar durante la misa hasta el director del coro, que ha perdido su partitura, pasando por cualquier cosa insulsa que yo haya hecho la noche anterior: beber demasiado, traerme a casa a un tío al que apenas conocía, un tío sin cara al que ella nunca ve, pero sí oye a través de las finísimas paredes de nuestro apartamento.

Anoche yo salí, pero Esther no vino conmigo. Su plan era quedarse en casa y descansar. Dijo que estaba incubando un resfriado, pero ahora que lo pienso no vi ningún síntoma de enfermedad; ni toses, ni estornudos, ni ojos llorosos. Estaba en el sofá, con el pijama puesto y tapada con una manta.

—Ven conmigo —le rogué. Habían abierto un bar nuevo en Balmoral al que nos moríamos por ir; uno de esos clubes chic con poca luz que solo sirven martinis—. Ven conmigo —le supliqué, pero ella dijo que no.

—Sería una aguafiestas, Quinn —respondió—. Vete sin mí. Te divertirás más.

—¿Quieres que me quede en casa contigo? —le pregunté, aunque fue una sugerencia vacía—. Pediremos comida a domicilio —dije. Pero yo no quería pedir comida a domicilio. Me había puesto un vestido nuevo y unos zapatos de tacón, me había arreglado el pelo y me había maquillado. Incluso me había depilado las piernas para la ocasión; no pensaba quedarme en casa. Pero al menos me ofrecí.

Esther dijo que no, que me fuera sin ella y que me lo pasara bien.

Y eso fue justo lo que hice. Me fui sin ella y me lo pasé bien. Pero no fui a ese bar de martinis. No, eso lo reservé para hacerlo con ella. En su lugar, acabé en un karaoke cutre, bebiendo demasiado y yéndome a casa con un desconocido.

Cuando regresé, Esther estaba en la cama con su puerta cerrada. O eso pensé en su momento.

Pero ahora, sentada en el sofá mientras repaso los extraños acontecimientos de esta mañana, no puedo evitar preguntarme qué habría hecho que Esther desapareciera por la escalera de incendios.

Pienso y pienso, pero mis pensamientos acaban siempre en el mismo sitio: una imagen de Romeo y Julieta, la famosa escena del balcón, en la que Julieta declara su amor por Romeo desde el balcón de su casa (que básicamente es lo único que recuerdo del instituto; eso y que un tubo de bolígrafo es la mejor arma para lanzar bolitas de papel).

¿Será esa la razón por la que Esther se ha escabullido por la ventana en mitad de la noche? ¿Un tío?

Claro, al final de la historia Romeo se envenena y Julieta se apuñala con una daga. Leí ese libro. Mejor aún, vi la película, la adaptación de los noventa con Claire Danes y Leonardo DiCaprio. Sé cómo termina, con Romeo bebiéndose su veneno y Julieta disparándose en la cabeza con la pistola de este. Yo solo espero que la historia de Esther acabe mejor que la de Romeo y Julieta.

De momento no hay nada que hacer, salvo esperar, así que me quedo sentada en el pequeño sofá rosa, contemplando la mesa vacía de la cocina, esperando a que llegue Esther y sin pensar si habrá pasado la noche en su cama o si, en su lugar, habrá salido por la ventana del tercer piso de nuestro bloque de apartamentos. Eso no importa. Sigo esperando con el pijama puesto –una camiseta de algodón de manga larga, unos pantalones cortos de franela y calcetines de lana– a que lleguen mi café y mi bollo. Pero esta mañana no aparecen y culpo a Esther de ello, del hecho de que hoy tendré que pasar sin desayuno y sin cafeína.

Para cuando llega el mediodía, hago lo que haría cualquier adulto que se respete: pido comida a Jimmy John’s. Mi sándwich de pavo tarda sus buenos cuarenta y cinco minutos en llegar, y durante ese tiempo me convenzo a mí misma de que mi estómago ha empezado a digerirse solo. Hace catorce horas que no pruebo bocado y, con el exceso de alcohol, estoy bastante segura de que debe de estar hinchándoseme por el hambre.

No tengo energía. La muerte es inminente. Puede que me muera.

Y entonces suena el telefonillo y me pongo en pie de un salto. ¡La comida! Saludo al tipo de Jimmy John’s en la puerta, le doy su propina, unos míseros dólares que encuentro en un sobre que Esther metió en un cajón de la cocina con la palabra Alquiler escrita en él.

Me como el sándwich encorvada sobre una mesita baja de hierro industrial y después hago lo que haría cualquier adulto que se respete cuando su compañera de piso desaparece. Husmeo. Entro en la habitación de Esther sin el más mínimo remordimiento, sin un ápice de culpa.

Su habitación es la más pequeña de las dos, bastante pequeña. Su cama de matrimonio invade la estancia, de pared con gotelé a pared con gotelé, lo que apenas deja espacio para caminar. Eso es lo que consigues por mil cien dólares al mes en Chicago: paredes con gotelé y una caja de zapatos.

Paso junto al pie de la cama y tropiezo con la montaña de colchas que sigue tirada en el suelo de madera. Me asomo de nuevo a la salida de incendios, una colección de escaleras y plataformas con enrejado de acero que se adhiere a la ventana de Esther. Bromeamos al respecto cuando me mudé; dijimos que ella se quedaba la habitación más pequeña, pero a cambio, y gracias a la salida de incendios pegada a su ventana, sería la que sobreviviría si algún día el edificio empezase a arder. A mí me pareció bien. Y me lo sigue pareciendo, no solo porque tengo una cama, un escritorio y una cómoda en mi habitación, sino además un puf. Y el edificio no se ha incendiado jamás.

De nuevo me pregunto qué habrá llevado a Esther a salir por la escalera de incendios en mitad de la noche. ¿Qué tiene de malo la puerta principal? No es que esté preocupada, porque en realidad no lo estoy. Esther ya ha salido antes por esa ventana. Solíamos pasar el tiempo ahí fuera, mirando la luna y las estrellas, tomando copas, como si fuera un balcón, con los pies colgando sobre un repugnante callejón de Chicago. Era algo nuestro, algo que compartíamos, recostadas sobre las incómodas rejas de acero de aquella escalera negra y mugrienta, contándonos secretos y sueños, mientras se nos clavaba el metal en la piel hasta que se nos dormía el culo.

Pero, incluso aunque estuviera ahí anoche, Esther no está en la escalera de incendios ahora.

¿Dónde podría estar?

Miro en su armario. Sus botas favoritas han desaparecido, como si se las hubiera puesto, hubiera abierto la ventana y hubiera salido con algún propósito.

Sí. Me digo a mí misma que eso fue justo lo que hizo, lo cual reafirma mi conjetura de que Esther está bien. «Está bien», me repito.

Pero aun así, ¿por qué?

Contemplo la calle tranquila a través de la ventana. El ajetreo del café de la mañana ha dado paso al bajón de la cafeína; no hay ni un alma por la calle. Me imagino a media ciudad de Chicago sentada frente al televisor viendo otra derrota más del equipo de los Osos.

Entonces me aparto de la ventana y comienzo a inspeccionar el dormitorio de Esther. Lo que encuentro es un pez sin alimentar, un montón de ropa sucia que rebosa la cesta de plástico que hay en el armario, vaqueros ajustados, leggings, sujetadores y bragas de abuela, una pila de camisolas blancas, dobladas junto a la cesta con sumo cuidado. Un bote de ibuprofeno, una botella de agua, libros de texto apilados junto a su escritorio de IKEA, además del que reposa encima de la mesa, sujetando los papeles que hay debajo. Pongo la mano en el tirador del cajón del escritorio, pero no miro lo que hay dentro. Eso sería desconsiderado, más aún que rebuscar entre las cosas que ha dejado sobre el escritorio: su portátil, su iPod, sus auriculares y más.

Pegada a la pared encuentro una fotografía en la que aparecemos Esther y yo, fue tomada el año pasado. Era Navidad y estábamos ante un abeto artificial haciéndonos un selfie. Sonrío al recordarlo; hicimos toda una excursión a través de la nieve para recoger aquel árbol. En la foto estamos pegadas, las ramas del abeto nos dan en la cabeza y el espumillón se nos engancha en la ropa. Estamos riéndonos, yo con una mueca complaciente y Esther con esa sonrisa afable suya. El árbol es de Esther, lo guarda en un almacén que hay al final de la calle, un cubículo de tres por dos donde, por sesenta pavos al mes, guarda guitarras viejas, un laúd y cualquier otra cosa que no le quepa en su diminuto dormitorio. Su bici y, por supuesto, el árbol.

Fuimos juntas hasta ese almacén el pasado diciembre con la intención de recoger ese árbol de Navidad. Recorrimos las aceras cubiertas de nieve recién caída, donde se nos hundían los pies como si pisáramos arenas movedizas. Seguía nevando, esos copos de nieve gordos que caen del cielo sin fuerza como si fueran bolas de algodón. Los coches aparcados en la calle estaban enterrados bajo la nieve; habría que retirar la nieve con una pala para sacarlos o esperar al deshielo. Media ciudad estaba atrapada por la ventisca, de modo que la calle estaba extrañamente tranquila y Esther y yo caminábamos cantando villancicos a voz en grito, porque no había nadie que pudiera oírnos. Solo las máquinas quitanieves se aventuraban a salir a la calle aquel día, e incluso ellas patinaban haciendo zigzag por la calzada. Ni Esther ni yo trabajamos aquel día.

Así que nos fuimos al almacén a por ese pequeño árbol de plástico, para llevárnoslo a casa, y nos detuvimos en el pasillo de hormigón de las instalaciones para hacer un bailecito ante la cámara de seguridad antes de que nos entrara la risa. Imaginamos al empleado, un hombre introvertido y siniestro, sentado a su mesa, mirando la pantalla mientras nosotras ejecutábamos una giga irlandesa. Nos reímos sin parar y luego, cuando al fin dejamos de reírnos, Esther utilizó su llave para entrar y empezar a buscar el cubículo 203. Yo comenté algo sobre la ironía de ese número, ya que mis padres vivían en el 203 de David Drive. «El destino», afirmó Esther, pero yo dije que en realidad era más bien una coincidencia absurda.

Dado que el árbol estaba desmontado y metido en una caja, fue difícil de encontrar. Había muchas cajas en aquel almacén. Muchas cajas. Y al parecer yo me topé con la caja equivocada, porque, cuando abrí la tapa y encontré un montón de fotografías de una familia feliz sentada junto a una casita, saqué una y le pregunté a Esther «¿Quiénes son estos?», a lo que ella respondió con un «Nadie» antes de arrebatarme la fotografía. No tuve mucha ocasión de ver la imagen, pero aun así no me parecía que fuese nadie, aunque no insistí. A Esther no le gustaba hablar de su familia. Eso lo sabía. Mientras que yo me quejaba de la mía sin parar, ella se guardaba sus sentimientos.

Metió la fotografía en la caja y cerró la tapa.

Encontramos el árbol y cargamos con él hasta casa, pero no sin antes detenernos en nuestra cafetería favorita, que estaba casi vacía, donde disfrutamos de un café y unas tortitas en pleno día. Vimos la nieve caer. Nos reímos de la gente que intentaba recorrer las aceras o desenterrar sus coches. Los afortunados que lograban salir, se reservaban su hueco de aparcamiento. Lo llenaban con objetos de todo tipo –un cubo, una silla– para que nadie aparcara allí. Los huecos de aparcamiento por aquí son como el oro, sobre todo en invierno. Aquel día, Esther y yo observamos todo aquello junto al ventanal de la cafetería; vimos a los vecinos que sacaban sillas de sus casas para dejarlas en los huecos de aparcamiento, que poco después volverían a cubrirse de nieve, y dimos gracias a Dios por el transporte público.

Después nos llevamos el árbol a casa y allí pasamos la noche llenándolo de luces y adornos. Cuando terminamos, Esther se sentó en el sofá color rosa con las piernas cruzadas y tocó la guitarra mientras yo tarareaba Noche de paz y Jingle bells. Eso fue el año pasado, el año que me compró unos calcetines de lana con suela para tener los pies calentitos porque en nuestro apartamento yo pasaba frío las veinticuatro horas del día, siete días por semana. Nunca entraba en calor. Fue un regalo muy considerado que demostraba que me escuchaba cuando me quejaba una y otra vez de que tenía los pies fríos. Me miro los pies ahora y ahí están: los calcetines de lana con suela.

Pero ¿dónde está Esther?

Sigo con mi inspección, sin saber bien qué busco, pero encuentro varios bolígrafos y portaminas sueltos. Un peluche de su infancia, deshilachado y raído, se esconde en la balda de un triste armario cuyas puertas ya no corren sobre el raíl. El suelo del armario está lleno de cajas de zapatos. Miro dentro y veo que todos los pares son cómodos y aburridos: mocasines, deportivas, zapatos planos.

Nada con tacones.

Ningún color más allá del blanco, el negro y el marrón.

Y una nota.

Una nota sobre el escritorio de IKEA, encima de la pila de papeles que descansan bajo el libro de terapia ocupacional, entre la factura del teléfono móvil y un trabajo para clase.

Una nota sin enviar y doblada en tres partes, como si estuviera a punto de meterla en un sobre y echarla al correo, pero entonces algo la distraería.

Le pongo el tapón a la botella de agua y recojo los bolígrafos. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de lo guarra que es Esther? Lo pienso un momento: ¿qué otras cosas desconoceré sobre mi compañera de piso?

Y entonces leo la nota porque, claro está, ¿cómo no iba a leerla? Es una nota que parece producto de un acosador. Está escrita a máquina, algo típico de la neurótica Santa Esther, y acaba diciendo: Con todo mi amor, EV. Esther Vaughan.

Y es entonces cuando me doy cuenta: quizá Santa Esther no sea tan santa después de todo.

ALEX

Quiero dejar una cosa clara: yo no creo en los fantasmas.

Hay explicaciones lógicas para todo; algo tan simple como una bombilla suelta, un interruptor defectuoso, un problema con los cables.

Estoy de pie en la cocina, terminándome un refresco, con un zapato puesto y el otro quitado, poniéndome la segunda deportiva negra, cuando veo un destello de luz procedente del otro lado de la calle. Encendido. Apagado. Encendido. Apagado. Como una contracción muscular involuntaria. Un calambre. Un tirón, un tic.

Encendido. Apagado.

Y después desaparece y yo ni siquiera estoy ya seguro de que haya pasado de verdad o de si ha sido mi imaginación, que me ha jugado una mala pasada.

Mi padre está en el sofá cuando me voy, con los brazos y las piernas extendidos en todas direcciones. Hay una botella abierta de whisky canadiense Gibson’s Finest sobre la mesita baja; el tapón estará perdido entre los cojines del sofá, o apretado entre los dedos de una mano sudada. Está roncando y su pecho retumba como si fuera una serpiente de cascabel. Tiene la boca abierta, la cabeza colgando por encima del brazo del sofá, de modo que, cuando se despierte, con resaca, sin duda, tendrá además una contractura en el cuello. La peste de su aliento matutino inunda la habitación, emerge de su boca abierta como los gases de un coche; nitrógeno, monóxido de carbono y óxido de azufre que enturbian el aire y lo ennegrecen. Bueno, no exactamente, pero yo me lo imagino así, negro, y me llevo una mano a la nariz para no tener que olerlo.

Mi padre todavía lleva puestos los zapatos, unas botas de cuero marrón; la izquierda está desatada y los cordones cuelgan por el lateral del sofá. Lleva el abrigo también; una prenda de nailon con cremallera del color de los abetos. La peste a colonia anticuada me da los detalles de su noche, otra noche patética que habría ido mucho mejor si se le hubiera ocurrido quitarse el anillo. Tiene más pelo que la mayoría de hombres a su edad, lo lleva corto, pero a la vez es abundante, de un color rojizo que hace juego con su piel rubicunda. Otros hombres a su edad están quedándose calvos, o no tienen nada de pelo. Y además engordan. Pero mi padre no. Él es un hombre guapo.

Pero aun así, incluso mientras duerme, advierto la derrota. Es un derrotista: una calamidad mucho peor para los hombres de cuarenta y cinco años que los michelines o la calvicie.

Y además es un borracho.

La televisión está encendida desde la noche anterior y en ella se ven ahora los dibujos animados de primera hora de la mañana. La apago y salgo por la puerta mientras contemplo la casa destartalada de enfrente, donde he visto el destello de luz hace unos minutos. Es un pequeño hogar tradicional, de color amarillo, con un bloque de hormigón en lugar de un porche, revestimientos de aluminio y el tejado destrozado.

Nadie vive en esa casa. Nadie quiere vivir allí, igual que nadie quiere que le hagan una endodoncia o que le extirpen el apéndice. Hace muchos inviernos se congeló una tubería de agua, explotó, o eso oímos nosotros, y llenó de agua el interior de la vivienda. Algunas ventanas están tapiadas con tablones de contrachapado, que han pintarrajeado algunos gamberros. El jardín está cubierto de malas hierbas. Hay un canalón colgando medio suelto de la estructura, la bajante yace en el suelo. Pronto quedará cubierta por la nieve.

No es la única casa de la calle que ha sido abandonada, pero sí la única de la que habla todo el mundo. La economía y el mercado inmobiliario son los culpables de las demás casas vacías y en mal estado, la plaga que erosionó el valor de nuestros hogares y convirtió un vecindario idílico en algo feo.

Pero esta casa no. Esta tiene su propia historia.

Me meto las manos en los bolsillos de la chaqueta y sigo andando.

El lago está embravecido esta mañana. Las olas golpean la orilla de la playa y empapan la arena con agua. Agua fría. No creo que pase de los dos grados. Lo suficiente para no congelarse, al menos de momento; no como el invierno pasado, cuando el faro quedó cubierto de hielo, aferrado al muelle de madera. Pero eso fue el invierno pasado. Ahora estamos en otoño. Todavía queda mucho tiempo hasta que se congele el lago.

Me aparto un par de metros del lago para que no se me mojen los zapatos. Pero aun así se me mojan. El agua salpica hacia los lados, con olas de casi metro y medio de alto. Si fuera verano, temporada turística, la playa estaría cerrada debido al fuerte oleaje y a las corrientes.

Pero no es verano. De momento no hay turistas.

El pueblo está tranquilo y algunas de las tiendas no abrirán hasta primavera. El cielo está oscuro. En esta época amanece tarde y anochece pronto. Miro hacia arriba. No hay estrellas; no hay luna. Están escondidas tras una masa de nubes grises.

Las gaviotas graznan con fuerza. Dan vueltas en círculos sobre mi cabeza, pero solo se ven gracias a la luz giratoria de la linterna del faro. Sopla el viento, embravece el lago y no deja volar tranquilas a las gaviotas. Al menos no lo hacen en línea recta. Se dejan llevar de un lado a otro. Agitan las alas con tenacidad y se mantienen suspendidas en el aire, sin ir a ninguna parte, como yo.

Me pongo la capucha para que no se me meta la arena en los ojos y el pelo.

Mientras atravieso el parque, alejándome del lago, paso frente al antiguo tiovivo. Me quedo mirando los ojos sin vida de un caballo, una jirafa y una cebra. Un carro tirado por serpientes marinas en el que hace seis años me di mi primer beso. Con Leigh Forney, que ahora ha empezado su primer curso en la Universidad de Míchigan, estudiando biofísica o no sé qué molecular, o eso he oído. Leigh no es la única que se ha ido. Nick Bauer y Adam Gott también. Nick se ha ido a estudiar al Caltech y Adam a la estatal de Wayne, donde juega de base en el equipo de baloncesto. Y luego está Percival Allard, también conocido como Percy, que se ha ido a estudiar a una facultad de la Ivy League que está en New Hampshire.

Todos se han ido. Todos salvo yo.

—Llegas tarde —me dice Priddy cuando el sonido de la campana que hay sobre la puerta anuncia mi llegada tardía. Está de pie junto a la caja registradora, contando billetes de dólar sobre el mostrador. Doce, trece, catorce… No me mira cuando entro. Lleva el pelo suelto y sus rizos plateados le rozan los hombros de la blusa. Es a la única del local a quien se le permite llevar el pelo suelto. Las camareras, que van de un lado a otro con sus uniformes blancos y negros, rellenando saleros y pimenteros, llevan todas el pelo recogido con coletas o trenzas. Pero no la señora Priddy.

Una vez traté de llamarla Bronwyn. Al fin y al cabo es su nombre. Lo dice justo ahí, en su insignia. Bronwyn Priddy. Pero no me fue muy bien.

—Culpa del tráfico —respondo, y ella se ríe. En el dedo anular lleva una alianza de boda que le regaló su difunto marido, el señor Priddy. Se especula que fueron los incesantes incordios de ella los que le mataron. Sea cierto o no, yo lo doy por hecho. Tiene un lunar en la cara, justo en los pliegues amarillentos de piel entre la boca y la nariz, un lunar abultado, marrón oscuro, redondo y con un único pelo gris. Ese lunar es el que nos hace estar seguros de que Priddy es una bruja. Eso y su malicia. Corre el rumor de que guarda su escoba en un armario cerrado con llave que hay en la cocina de la cafetería. Su escoba y su caldero, y cualquier otro elemento de brujería que pueda necesitar: un murciélago, un gato, un cuervo. Está todo ahí, guardado tras una puerta metálica, aunque nosotros estamos seguros de que los oímos de vez en cuando: el maullido de un gato, el graznido de un cuervo, el aleteo de un murciélago.

—¿A esta hora del día? —pregunta Priddy en respuesta a mi comentario sobre el tráfico. Pero veo su cara y sé que tiene que haber ahí una sonrisa, debajo de esa pelusilla de melocotón que debería depilarse. Lo compensa de alguna forma pintándose las cejas de un marrón oscuro, para desviar la atención de su bigote. Priddy deja de contar un momento, levanta la mirada de los billetes y yo me quedo ahí, en la puerta, quitándome la chaqueta, mientras me dice—: Esos platos no se van a lavar solos, ¿sabes, Alex? A trabajar.

Creo que en el fondo le gusto.

La mañana llega y se va como sucede siempre. Cada día es lo mismo que el anterior. Los mismos clientes, las mismas conversaciones; la única diferencia es el cambio de ropa. Sobra decir que el señor Parker, que pasea a sus dos perros al amanecer –un border collie y un perro de montaña bernés–, será el primero en llegar. Que atará a los perros a una farola, entrará en el local y las suelas de sus zapatos dejarán trozos de hojas y manchas de barro en el suelo, que después a mí me tocará limpiar. Pedirá café solo para llevar, y luego dejará que Priddy le convenza para comprar también algún bollo, que asegura erróneamente que es casero, a lo que él se negará dos veces antes de aceptar, olisqueando en el aire el aroma a levadura y mantequilla que ni siquiera está presente.

Sobra decir que por lo menos una camarera tirará una bandeja llena de comida. Que casi todas ellas se quejarán sobre la escasez de las propinas. Que el fin de semana los clientes de la mañana se quedarán ahí perdiendo el tiempo, bebiendo una taza de café tras otra y dándole a la sinhueso hasta que el desayuno deje paso a la comida y por fin se marchen. Pero, durante la semana, los únicos clientes que se quedan más allá de las nueve de la mañana son jubilados o conductores de autobuses escolares, que estacionan en doble fila en el aparcamiento de atrás y se pasan la mañana quejándose de la mala educación de quienes están a su cargo, a saber, todos los chicos con edades comprendidas entre los cinco y los dieciocho años.

No hay desconocidos en esta época del año. Todos los días es lo mismo, al contrario que en los meses de verano, cuando aparecen turistas desconocidos. Entonces puede pasar de todo. Nos quedamos sin beicon. Algún idiota quiere saber qué llevan realmente los croissants de chocolate, así que Priddy nos envía a alguno a sacar la caja de la basura para verlo. Los veraneantes sacan fotos al nombre de la cafetería, impreso en el ventanal de la entrada; se sacan fotos con las camareras como si esto fuese una especie de atracción turística, un destino solicitado, y repiten una y otra vez que algunas guías de viaje sobre Míchigan aseguran que nosotros servimos el mejor café del pueblo. Nos preguntan si pueden comprar las tazas en las que aparece nuestro nombre en letra antigua, y Priddy sube el precio de manera considerable; ella las compra al por mayor por un dólar cincuenta cada una, pero a los turistas se las vende por 9.99 dólares. Una estafa.

Pero esas cosas no ocurren fuera de temporada, porque cada día es igual al anterior, como hoy. Y mañana. Y ayer. Al menos así es como parece que será cuando llega el señor Parker con sus dos perros y pide café solo para llevar, y Priddy le pregunta si quiere un croissant, cosa que él rechaza dos veces antes de aceptar.

Pero, al finalizar la mañana, sucede algo, algo fuera de lo normal que hace que este día sea distinto a todos los anteriores.

Cariño:

Es uno de los últimos recuerdos que tengo de ti, tus brazos enredados en su cuello, la delicada curva de sus pechos pegada a tu piel a través del tejido de algodón de una blusa blanca. Ella era preciosa y, sin embargo, yo no podía parar de mirarte a ti; el brillo de tu piel, la luz de tu mirada, la curva de tus labios mientras ella los acariciaba con la yema del dedo índice antes de darte un beso.

Te vi a través de la ventana. Me quedé ahí, en mitad de la calle, sin esconderme en las sombras ni detrás de los árboles. Justo en mitad de la calle, ajena al tráfico. Me sorprende que ella no me viera, que no oyera el claxon del coche que me sugería que me apartara. Me lo recomendaba. Pero yo no me moví. Me daba igual. Estaba demasiado ocupada viendo como os abrazabais. Demasiado intrigada y demasiado furiosa.

Quizá tú sí. Quizá tú sí que me viste, pero fingiste no ver ni oír nada.

Era de noche, acababa de oscurecer, y yo pegué la cara al cristal para ver el interior. Las cortinas estaban abiertas y la casa tenía todas las luces encendidas, como si quisieras que yo pudiera verlo. Como si estuvieras regodeándote, restregándome tu victoria. O quizá fue cosa de ella: dejar las luces encendidas para que yo pudiera verlo. Al fin y al cabo era su victoria. Como un foco que ilumina a los bailarines sobre el escenario, tus risas, sus sonrisas, sin que nadie advirtiera mi ausencia porque ya había sido reemplazada, como si nunca hubiera estado ahí.

Pero tú no estabas en un escenario, sino en el salón de una casa que yo debería haber compartido contigo.

Necesito saberlo: ¿me viste? ¿Estabas intentando enfadarme?

Con todo mi amor,

EV

ALEX

Tiene el pelo castaño oscuro. Más o menos. De un castaño oscuro que va aclarándose progresivamente de manera que, cuando llegas al final, casi se ha vuelto rubio. Posee una ondulación sutil, casi imperceptible, así que en realidad no sabes si tiene el pelo ondulado o si simplemente va despeinada por el viento; le llega por debajo de los hombros. Un pelo castaño que acompaña a unos ojos marrones que, al igual que la melena, parecen cambiar de color cuanto más los miro. Llega sola y sujeta la puerta a dos viejos carcamales que parecen pisarle los talones de las botas de invierno, por las que sin duda habrá pagado demasiado. Se echa a un lado y espera a que se hayan sentado, aunque es evidente que ella ha llegado primero. Se queda ahí, en la entrada, con cierto aire de seguridad en sí misma y, a la vez, totalmente insegura. Parece tener aplomo: postura erguida, tranquila, mientras espera su turno.

Pero sus ojos no tienen un objetivo fijo.

No la había visto antes por aquí, pero llevo años imaginándome que vendría.

Cuando le toca su turno, se sienta a una mesa que hay junto al ventanal, para poder ver a los clientes predecibles que van y vienen sin parar, aunque sobra decir que a ella no le resultan predecibles en absoluto. Veo como se quita el abrigo de cuadros negros y blancos. En la cabeza lleva una boina de lana negra. Se la quita también y la deja sobre un banco marrón junto a su bolso de lona. Después se quita la bufanda de punto y la deja también en el banco. Es menuda, aunque no como esas modelos superdelgadas que se ven en las revistas de moda de la cola del supermercado. No, no es así. No es delgada como un alfiler, más bien tiene una constitución menuda. Es más tirando a baja que a alta, más escuálida que rellenita. Pero aun así, tampoco es que sea baja ni escuálida. Digamos que normal, del montón, aunque en realidad tampoco es ninguna de esas dos cosas.

Bajo el abrigo, la boina y la bufanda se esconden unos vaqueros que acompañan a las botas. Y una sudadera azul con capucha y bolsillos.

Fuera ya ha amanecido. Es otro día sin sol. Hay hojas en la acera, hojas secas y quebradizas; las que quedan en los árboles habrán caído a última hora de la tarde, a juzgar por el viento del oeste. Sopla por las esquinas de los edificios de ladrillo rojo, se cuela por debajo de los toldos y allí espera la oportunidad perfecta para arrebatarle el sombrero a alguien o robarle el periódico.

No hay amenaza de lluvia, al menos de momento, pero el frío y el viento mantendrán a mucha gente dentro de casa, anticipando la promesa del invierno.

La chica pide café. Se sienta junto al ventanal y bebe de su taza, contemplando la vista: los edificios de ladrillo, los toldos de colores, las hojas caídas. Desde aquí no se ve el lago Míchigan, pero a la gente le gusta igualmente sentarse junto al ventanal e imaginar. Está ahí, en alguna parte, la orilla oriental del lago Míchigan. Nos llaman la región portuaria; una sucesión de pueblecitos costeros a unos ciento veinte kilómetros de Chicago, ciento veinte kilómetros que de alguna manera equivalen a tres estados y otro mundo. De ahí procede casi toda nuestra clientela. De Chicago. A veces de Detroit o de Cleveland o de Indianápolis. Pero sobre todo de Chicago. Un destino de fin de semana, porque tampoco hay mucho que hacer por aquí que te mantenga ocupado durante más de dos días.

Pero eso es principalmente en verano, cuando viene gente de verdad. Ahora no viene nadie. Nadie salvo ella.

Nuestra cafetería está alejada de los lugares más concurridos, en un extremo del pueblo, donde las tiendas y los restaurantes dan paso a las viviendas. Es una mezcla variada, en serio; una tienda de regalos al norte, un hotelito con encanto al sur. Al otro lado de la calle adoquinada se encuentra una consulta de psicología, seguida de una sucesión de hogares unifamiliares. Bloques de apartamentos. Una gasolinera. Otra tienda de regalos, cerrada hasta primavera.

Pasa por delante una camarera que chasquea los dedos ante mis ojos.

—Mesa dos —me dice una camarera a la que yo llamo Roja. Para mí no son más que apodos: Roja, Trenzas, Aparato—. Hay que limpiar la mesa dos.

Pero yo no me muevo. Sigo mirando. Le doy un apodo a ella también, porque me parece lo correcto. La mujer que mira por la ventana está haciendo castillos en el aire. Soñando despierta. Es increíble, en serio, que ocurra algo distinto por aquí cuando nunca pasa nada. Si Nick o Adam siguiesen por aquí y no se hubieran ido a la universidad, los llamaría y les hablaría de la chica que ha aparecido hoy. De sus ojos, de su pelo. Y ellos querrían conocer los detalles: preguntarían si realmente era diferente a los montones de chicas que vemos todos los días, las mismas chicas a las que conocemos desde primer curso. Y yo les diría que sí.

Mi abuelo solía llamar a mi abuela –que también era morena, aunque yo solo la vi con el pelo gris– Cappuccetta. Se supone que el apodo Cappuccetta procedía de los monjes capuchinos, o eso aseguraba mi abuelo italiano, algo de que las capuchas que llevaban se parecían al café, al cappuccino. Al menos eso era lo que decía mi abuelo cuando miraba a mi abuela a los ojos y la llamaba Cappuccetta.

A mí me gusta cómo suena. Y creo que a esta chica le pega; su pelo marrón, la ambigüedad que le rodea como la capucha de un monje. Pero yo no bebo café, así que desvío la mirada hacia su estrecha muñeca, donde lleva una pulsera de perlas que parece demasiado pequeña incluso para su manita. La lleva apretada, con una goma elástica que asoma entre las cuentas. Me imagino que deja una marca roja sobre su piel. Las perlas están desgastadas y han perdido el brillo. Observo que tira con frecuencia de la goma, la levanta de su piel y después la suelta para que caiga de nuevo. Ese movimiento resulta casi hipnótico. La observo durante un minuto, incapaz de apartar la mirada de la pulsera o de sus manos delicadas.

Y eso es lo que me da la idea. Decido que no será Cappuccetta. En su lugar la llamaré Perla.

Perla.

En ese momento aparece un grupo de feligreses, los mismos que llegan cada semana en torno a esta hora. Ocupan su mesa habitual, una tabla rectangular en la que caben los diez. Les sirven sus jarras de café, una de ellas con descafeinado, aunque nadie las ha pedido. Es algo que se da por hecho. Porque esto es lo que hacen todos los domingos por la mañana: reunirse en torno a la misma mesa y hablar con pasión sobre cosas como sermones, pastores y escrituras.

La camarera Trenzas hace tres pausas consecutivas para fumar, de modo que cuando regresa huele como una fábrica de cigarrillos, con sus dientes amarillentos mientras se guarda en el bolsillo del delantal otra propina inadecuada y se queja. Un dólar cincuenta, todo en monedas de veinticinco centavos.

Se excusa y se dirige hacia el cuarto de baño.

La cafetería adquiere una atmósfera de normalidad, aunque con Perla en el local –la chica del pelo degradado que contempla por el ventanal las viviendas de colores y los edificios de ladrillo rojo– no hay nada normal. Come del plato de comida que le han servido: huevos revueltos con una magdalena untada de mantequilla y mermelada de fresa. Una segunda taza de café con dos tarritos de leche y un sobrecito de edulcorante, de los de color rosa, que bebe sin molestarse en remover con la cucharilla. Yo me quedo mirándola, incapaz de apartar la mirada de sus manos, y ella levanta la taza y se la lleva a los labios para beber.

En ese momento, la voz metálica de Priddy me llama por mi nombre e interrumpe mis pensamientos.

—Alex —me dice y, cuando me doy la vuelta, veo su dedo largo y doblado, haciéndome un gesto para que me acerque. Frente a ella, sobre el mostrador, hay una caja de cartón y un vaso de plástico con un refresco. Dentro de la caja hay un sándwich de beicon, lechuga y tomate con patatas fritas y un pepinillo de guarnición. Lo mismo de siempre. No entregamos a domicilio, pero para Ingrid Daube lo hacemos. Y hoy me toca ir a mí. Normalmente me gusta ir a casa de Ingrid, me saca de la aburrida rutina de la cafetería, pero hoy no es uno de esos días. Hoy preferiría quedarme.

—¿Yo? —pregunto estúpidamente mirando la caja.

—Sí, tú, Alex. Tú —responde Priddy.

Yo suspiro.

—Llévale esto a Ingrid —me dice, sin un «por favor» ni un «gracias», solo un simple—: Vete. —Me quedo un instante mirando a la chica del pelo degradado, Perla, cuando Roja pasa por delante y le rellena la taza de café por tercera vez.

Perla lleva aquí una hora, quizá dos, y, aunque hace rato que terminó de comer, no se va. Le han retirado ya los platos. Hace ya treinta minutos que Roja le dejó la cuenta en la mesa junto a la taza de café. La camarera le ha preguntado ya tres veces si quiere algo más, pero ella niega con la cabeza y dice que no. Roja está poniéndose nerviosa, ansiosa por recibir otra escasa propina de la que poder quejarse en cuanto Perla decida marcharse. Y aun así no se marcha. Se queda junto al ventanal, contemplando la vista, bebiendo café sin planes aparentes de marcharse.

Yo me digo a mí mismo que me daré prisa. Que volveré antes de que se vaya.

¿Por qué? No sé por qué. Por alguna razón quiero estar aquí cuando se vaya, ver cómo se pone de nuevo la boina y esconde su melena. Verla ponerse la bufanda al cuello y envolverse en el abrigo de cuadros. Verla levantarse de la silla y salir.

Me digo a mí mismo que me daré prisa; volveré antes de que se marche. Lo repito. Si lo calculo bien, quizá se marche justo cuando yo vuelva de entregarle su pedido a Ingrid. Quizá.

Le sujetaré la puerta. Le diré «Que tengas un buen día».

Le preguntaré cómo se llama. «¿Eres nueva por aquí?», le diré.

Quizá. Si lo calculo bien.

Y si no me comporto como un gallina, cosa que probablemente pasará.

No me molesto en ponerme el abrigo para cruzar al otro lado de la calle. Agarro la caja y la bebida y salgo de espaldas por la puerta de cristal, utilizando el culo para abrirme la puerta. El viento está a punto de tirarme la caja de las manos cuando salgo y creo que es en momentos como estos en los que desearía tener pelo. Más pelo. Mucho más, en vez de llevar la cabeza rapada, lo que hace que se me congelen las orejas y el cuero cabelludo. También podría ponerme un gorro, además del abrigo. En su lugar, llevo el uniforme de la cafetería: unos pantalones baratos de pinzas, una camisa blanca y una pajarita negra. Es hortera, la clase de cosa que preferiría no tener que llevar en público. Pero Priddy no me da a elegir. Las mangas de la camisa ondean con el viento, que se cuela por debajo del poliéster y hace que se hinche como un paracaídas o un globo de cumpleaños. Fuera hace frío, la temperatura del aire no superará los cuatro grados. La sensación térmica es otra historia. La sensación térmica, también conocida como «esa cosa de la que hablará todo el mundo durante los próximos cuatro meses». Estamos todavía en noviembre y los meteorólogos ya adelantan un invierno frío, uno de los más fríos que se recuerdan, según dicen, con temperaturas bajo cero, sensación térmica de récord y nieve en abundancia.

Es el invierno de Míchigan, por el amor de Dios. ¿Qué tiene de especial?

Ingrid Daube vive en una casa baja al otro lado de la calle, una casa baja que data de los años cuarenta o cincuenta. Es de color azul claro, con persianas azul oscuro y un tejado a dos aguas que tiene casi lo mismo de alto que de ancho. Es una buena casa, una casa con encanto. Pintoresca e idílica, salvo por el ajetreo y el bullicio de la calle principal, que en esta época del año son inexistentes. Todo está en silencio. Desde la ventana de la buhardilla de su casa puede ver la cafetería, y yo la veo a ella, de pie en la ventana como una aparición, mirándome mientras espero a que pase un coche y luego cruzo corriendo la calle. Me saluda a través del cristal. Le devuelvo el saludo y entonces desaparece.

Comienzo a subir los peldaños del porche blanco y ancho de Ingrid, y es entonces cuando oigo el chirrido agudo de una bisagra, seguido del impacto de la puerta de malla metálica de la vivienda de al lado, una casita azul convertida en consulta para el doctor Giles, el loquero del pueblo. Hace menos de un año que trasladó allí su consulta. Cuando miro hacia allá, lo veo de pie en la puerta, despidiendo a una paciente antes de mirar a un lado y a otro de la calle, con las manos en los bolsillos, como si estuviese esperando a que apareciese otra persona. ¿La abraza? Estoy bastante seguro de que sí, un abrazo incómodo con un solo brazo que no debería tener lugar a plena luz del día. Eso es lo que hace que resulte extraño. Mira el reloj. Mira hacia la izquierda, después hacia la derecha. Alguien llega tarde y al doctor Giles no le gusta que le hagan esperar. Parece que le fastidia la espera. Lo veo en sus ojos entornados, en su postura vertical, en sus brazos cruzados.

No me gusta nada ese hombre.

La paciente que se marcha se pone la capucha de piel de su parka negra, aunque no sé si lo hace por privacidad o para entrar en calor. No llego a verle la cara antes de que se aleje por la calle. No la veo, pero la oigo. Todo el pueblo la oye. Oigo su llanto, un gemido de angustia que se oye desde lejos. La ha hecho llorar. El doctor Giles ha hecho llorar a la chica. Otra razón más por la que no me gusta ese tipo.

Se armó un escándalo cuando el doctor Giles trasladó su consulta a la casita azul. Un escándalo porque las mujeres del pueblo se dedicaron a merodear por la cafetería, o por la calle, para poder ver las idas y venidas de la clientela del doctor Giles: qué habitantes del pueblo acudían al loquero y por qué. Una demostración de aquello que la gente más odia de la vida en los pueblos pequeños: no existe la intimidad.

El nuestro es el paradigma de un pueblo pequeño. Tenemos un semáforo y tenemos un borracho del pueblo, y todos saben quién es el borracho del pueblo: mi padre. Todo el mundo cotillea. No hay nada mejor que hacer que despellejarnos los unos a los otros. Y eso hacemos.

Ingrid abre la puerta antes de que yo llame. Abre la puerta y yo entro y me limpio los zapatos en el felpudo. Ella sonríe. Ingrid tiene más o menos la edad que tendría mi madre si mi madre siguiera por aquí. No me malinterpretéis, mi madre no está muerta (aunque a veces desearía que lo estuviera), simplemente no está aquí. Ingrid tiene uno de esos cortes de pelo corto que llevan a veces las mujeres de cuarenta o cincuenta años, del color de la arena mojada. Tiene unos ojos cálidos y una sonrisa amable pero triste. No hay nadie en el pueblo que pueda decir algo malo sobre Ingrid, pero sí sobre las cosas malas que le han ocurrido a Ingrid. Es de eso de lo que hablan. La vida de Ingrid es la definición de la tragedia. Le han tocado malas cartas, eso seguro, y como resultado se ha convertido en un caso de beneficencia para el pueblo, una mujer de cincuenta años demasiado aterrorizada para salir de su propia casa. Sufre ataques de pánico cada vez que lo hace, siente presión en el pecho y le cuesta respirar. Lo he visto con mis propios ojos, aunque no conozco toda su historia. Tengo por costumbre no inmiscuirme en los asuntos de los demás, y aun así he visto como metían a Ingrid en una ambulancia y se la llevaban a urgencias cuando pensaba que estaba muriéndose. Resultó que no le pasaba nada. Había tenido un episodio común de agorafobia, como si fuera común para una mujer de cincuenta años quedarse en su casa porque le da pánico el mundo exterior. No sale de su casa para nada, ni para recoger el correo, ni para regar una flor, ni para arrancar una mala hierba. Tras las paredes de yeso se encuentra bien, pero fuera de esas paredes ya es otra historia.

Dicho esto, Ingrid no está loca. Es tan normal como cualquier otra persona de por aquí.

—Hola, Alex —me dice.

—Hola —respondo yo.

Ingrid viste como debería vestir una mujer de cincuenta años: con una sudadera naranja y unos pantalones negros de punto. Colgada del cuello lleva una cadena con un relicario. En las orejas, unos pendientes de brillantes. En los pies, unos zapatos planos.

Antes de que tenga oportunidad de cerrar la puerta, me doy la vuelta y miro hacia fuera. Al otro lado del ventanal de la cafetería veo a Perla, oscurecida en parte por el reflejo de casi todo lo que hay al otro lado de la calle. Es difícil distinguir lo que está dentro y lo que está fuera, así que no es de extrañar que a veces los pájaros se estrellen contra el cristal y acaben muertos en el asfalto.

Pero aun así, a través de los árboles de la acera y de la manifestación de la otra mitad del mundo sobre el cristal, yo la veo.

Perla.

Mira por el ventanal, pero no me ve. Sigo la dirección de su mirada hasta un cartel que cuelga de una barra en la casa de al lado: Dr. Giles. Psicólogo licenciado.