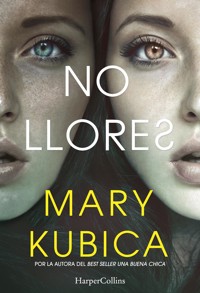

Una chica desconocida. Una sobrecogedora novela de suspense por la autora de Una buena chica E-Book

Mary Kubica

6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Suspense / Thriller

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Un encuentro casual da comienzo a una impenetrable red de mentiras en este nuevo y apasionante thriller psicológico de Mary Kubica, cuya primera novela, Una buena chica, alcanzó gran éxito de ventas en Estados Unidos ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por ayudar a un desconocido? Heidi Wood ve a una adolescente en el andén del tren, de pie bajo la lluvia, con un bebé en brazos. Sube al tren y se aleja. Pero no consigue quitarse a la chica de la cabeza. Heidi siempre ha sido una mujer caritativa: trabaja en una ONG, adopta gatos callejeros… Pero su marido y su hija quedan horrorizados cuando un buen día vuelve a casa con una joven llamada Willow y su bebé de cuatro meses. Pero, pese a las protestas de su familia, Heidi la invita a instalarse en su casa. Durante los días siguientes, Heidi la ayuda a restablecerse. Sin embargo, cuando comienzan a aflorar pistas sobre el pasado de Willow, se verá obligada a decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para ayudar a una desconocida... Este libro dará a los insomnes una razón para quedarse despiertos toda la noche. Una novela on fire que consigue angustiar al lector hasta un final que no busca el giro imprevisto, sino recomponer el puzzle y apaciguar las expectativas creadas con un dominio literario de la tensión y la angustia digno de encomio. Sobre la autora: Excelente novelista de suspense psicológico. Con su primera novela, Una buena chica, sorprendió al público y con esta segunda revalida el éxito obtenido. Lluìs Fernández. La Razón Es un buen thriller psicológico, que está muy bien escrito y te entretiene y te atrapa hasta el final gracias a sus personajes. Recomendado a todos los amantes del thriller y de Mary Kubica.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 562

Ähnliche

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

Una chica desconocida

Título original: Pretty Baby

© 2015, Mary Kyrychenko

© 2017, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.

Traductor: Victoria Horrillo Ledesma

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: Mario Arturo

Imágenes de cubierta: Dreamstime.com y Shutterstock

ISBN: 978-84-9139-094-7

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Dedicatoria

Heidi

Chris

Heidi

Chris

Heidi

Willow

Heidi

Willow

Chris

Heidi

Chris

Willow

Heidi

Willow

Heidi

Willow

Chris

Willow

Chris

Heidi

Willow

Heidi

Chris

Heidi

Chris

Willow

Heidi

Willow

Heidi

Willow

Heidi

Willow

Chris

Heidi

Willow

Chris

Willow

Heidi

Willow

Chris

Willow

Heidi

Willow

Heidi

Willow

Heidi

Willow

Heidi

Willow

Chris

Willow

Heidi

Willow

Chris

Heidi

Willow

Agradecimientos

Notas

Para aquellos a los que perdí

HEIDI

La primera vez que la veo está en el andén de la estación de Fullerton, de pie, con un bebé en brazos. Se mantiene firme y erguida, con el bebé bien sujeto, cuando el tren de la línea morada pasa por delante de ella camino de Linden. Es 8 de abril, hay nueve grados de temperatura y está lloviendo. La lluvia arrecia en todas partes y sopla un viento furioso e indómito. Un día atroz para el pelo.

La chica viste unos vaqueros rotos por las rodillas y una chaqueta fina de nailon de color verde caqui. No tiene capucha ni paraguas. Hunde la barbilla en la chaqueta y mira fijamente hacia delante mientras la lluvia la empapa. A su alrededor, la gente se refugia acobardada bajo el paraguas sin ofrecerle cobijo. El bebé está callado, metido en la chaqueta de su madre como una cría de canguro en su marsupio. Por debajo de la chaqueta asoman jirones mugrientos de felpilla rosa, y deduzco que el bebé, profundamente dormido en medio de lo que para mí es un alboroto espantoso (el ruido atronador del tren que pasa, el frío que te cala hasta los huesos), es una niña.

La chica tiene una maleta a sus pies (una maleta antigua, de cuero marrón y desgastado) y calza unas botas de cordones completamente empapadas.

No puede tener más allá de dieciséis años.

Es delgada. Desnutrida, me digo, aunque puede que solo sea delgada. La ropa le viene grande. Los pantalones le cuelgan, la chaqueta le queda ancha.

El sistema de megafonía de la Autoridad de Tránsito de Chicago anuncia la llegada del próximo tren, y el convoy de la línea marrón hace su entrada en la estación. Los transeúntes de primera hora de la mañana se agolpan para subir al interior seco y cálido de los vagones, pero la chica no se mueve. Yo dudo un momento, siento el impulso de hacer algo, pero luego subo al tren como todos los demás, como los indiferentes, como los que no hacen nada. Me deslizo en un asiento, miro por la ventanilla mientras se cierran las puertas y nos alejamos dejando a la chica y a su bebé bajo la lluvia.

Su recuerdo, sin embargo, me acompaña durante todo el día.

Voy en tren hasta el Loop, me apeo en la estación de Adams-Wabash y avanzo trabajosamente, bajando las escaleras paso a paso entre la gente hasta salir a la calle, donde el olor acre de las cloacas se adhiere a las esquinas y las palomas se apiñan en corros tambaleantes junto a cubos de basura e indigentes, mientras millones de urbanitas avanzan apresuradamente bajo el aguacero.

Asisto a varias reuniones sobre alfabetización de adultos y preparación de exámenes de Graduado Escolar, doy clase de inglés a un chico de Bombay y, entre tanto, paso largos ratos pensando en la chica y en su bebé esperando horas y horas en el andén, viendo pasar los trenes. Fantaseo, me invento historias: que el bebé tiene cólicos y solo duerme en medio del alboroto de la calle; que la vibración de los trenes es la clave para que permanezca dormido; que la chica tenía un paraguas (me lo imagino de un rojo brillante, con exuberantes margaritas doradas) y una ráfaga de viento lo volvió del revés, como suele pasar en días como este, y acabó rompiéndolo. El paraguas, el bebé, la maleta… No podía sostener tantas cosas en los brazos. Y al bebé no podía dejarlo, claro. ¿Y la maleta? ¿Qué había dentro de aquella maleta que era más importante que un paraguas en un día como hoy? Puede que haya pasado toda la jornada allí, esperando. Quizás estuviera aguardando una llegada, más que una partida. O quizá haya subido al tren de la línea roja en cuanto el de la marrón se perdió de vista.

Esa noche, cuando vuelvo a casa, la chica ya no está. No se lo cuento a Chris porque sé lo que me diría: ¿a quién le importa?

Ayudo a Zoe a hacer los deberes de matemáticas en la mesa de la cocina. Dice que odia las mates. A mí no me sorprende. Últimamente odia casi todo. Tiene doce años. No estoy muy segura, pero creo recordar que a mí la época de odiarlo todo me llegó después, con dieciséis o diecisiete años. Pero ahora todo se adelanta. Yo iba a la escuela infantil a jugar y a aprender el abecedario; Zoe, en cambio, iba a aprender a leer y a manejar la tecnología mucho mejor de lo que la manejo yo. Ahora los chicos y las chicas entran en la pubertad antes que en mi generación, hasta dos años antes en algunos casos. Los críos de diez años tienen móvil. Las niñas tienen pechos con siete u ocho años.

Chris cena y se encierra en su despacho como hace siempre, a estudiar soporíferas hojas de cálculo hasta mucho después de que Zoe y yo nos hayamos ido a la cama.

Al día siguiente está allí otra vez. La chica. Y otra vez está lloviendo. Es la segunda semana de abril y está previsto un índice récord de precipitaciones. El abril más lluvioso del que se tenga noticia, dicen los meteorólogos. Ayer, en el aeropuerto O’Hare cayeron 9,8 centímetros cúbicos. El agua está empezando a colarse en los sótanos, a acumularse en los badenes de las calles más llanas. Se han cancelado y retrasado vuelos. Me digo a mí misma que las lluvias de abril traen las flores de mayo, me envuelvo en una parka impermeable de color crema y hundo los pies en unas botas de goma para recorrer el trayecto hasta el trabajo.

La chica viste los mismos vaqueros rotos, la misma chaqueta caqui, las mismas botas de cordones. La maleta vieja descansa a sus pies. Ella tiembla al aire áspero y frío y el bebé se retuerce inquieto. Le mece arriba y abajo, a brincos, arriba y abajo, y yo leo en sus labios: shh. Oigo a unas mujeres a mi lado, tomando café caliente bajo sus enormes paraguas de golf: «No debería tener al bebé a la intemperie. ¡Con el día que hace!», comentan con desdén. «¿Qué le pasa a esa chica? ¿Es que no tiene un gorro para el bebé?».

El tren de la línea morada pasa de largo. El de la línea marrón llega y se detiene, y los indiferentes van desfilando como objetos en una cadena de montaje.

Me quedo rezagada de nuevo, deseando hacer algo sin parecer entrometida ni ofender a la chica. Una línea muy fina separa el ofrecimiento de ayuda de la falta de respeto, y yo no quiero cruzarla. La chica podría estar aquí con su maleta, sosteniendo al bebé bajo la lluvia, por un millón de razones, aparte de la que se agita, insidiosa, en un rincón de mi mente: que no tiene adónde ir.

Trabajo con personas sin recursos, inmigrantes en su mayor parte. Los datos de analfabetismo en Chicago son abrumadores: en torno a un tercio de los mayores de edad son analfabetos funcionales. Es decir, que no pueden rellenar una solicitud de empleo. Ni leer los carteles indicadores, ni saber qué parada de metro es la suya. Ni ayudar a sus hijos a hacer los deberes.

Las caras que adopta la pobreza son pavorosas: mujeres mayores acurrucadas en bancos de parques urbanos, o empujando un carro de la compra cargado con todas sus pertenencias, o rebuscando comida en la basura; hombres recostados contra las paredes de los rascacielos durante los días más gélidos de enero, profundamente dormidos, con un letrero de cartón apoyado contra su cuerpo inerte: Una ayuda, por favor. Tengo hambre. Que Dios los bendiga. Las víctimas de la pobreza habitan en infraviviendas, en barrios peligrosos; su alimentación es insuficiente en el mejor de los casos; con frecuencia pasan hambre. Tienen poco o ningún acceso al sistema sanitario, a una vacunación adecuada; sus hijos van a colegios infradotados, desarrollan problemas de conducta, conocen la violencia de primera mano. Y presentan mayor riesgo de iniciar las relaciones sexuales a una edad muy temprana, con lo que el ciclo se repite. Chicas adolescentes que a duras penas pueden acceder al sistema sanitario dan a luz a hijos escasos de peso. Los niños enferman, pasan hambre.

En Chicago la pobreza está más extendida entre los negros y los hispanos, pero eso no impide que una chica blanca pueda ser pobre.

Todo esto se me pasa por la cabeza en una fracción de segundo, mientras me pregunto qué debo hacer. Ayudar a la chica. Montar en el tren. Ayudar a la chica. Montar en el tren. Ayudar a la chica.

Pero entonces, para mi sorpresa, la chica sube al vagón. Cruza las puertas segundos antes de que se oiga el aviso automático (dindón, puertas cerrándose) y yo la sigo preguntándome adónde vamos, la chica, el bebé y yo.

El vagón está abarrotado. Un hombre se levanta de su asiento y se lo cede amablemente a la chica. Ella lo acepta sin decir palabra, se sienta en el banco metálico junto a un tipo con pinta de especulador, de largo abrigo negro, que mira al bebé como si fuera un marciano. Los pasajeros se abstraen durante el trayecto matutino, miran absortos sus teléfonos móviles, sus ordenadores portátiles, sus dispositivos electrónicos, leen novelas, el periódico, los informes de la mañana; beben café y miran por la ventanilla la silueta de la ciudad recortada contra el cielo, difuminada por la oscuridad del día. La chica saca cuidadosamente al bebé de su marsupio. Desdobla la manta de felpilla rosa y milagrosamente, bajo la manta, el bebé parece estar seco. El tren avanza entre sacudidas hacia la estación de Armitage, elevándose detrás de edificios de ladrillo de tres o cuatro plantas, tan cerca de las viviendas que me imagino cómo temblarán cuando pase el tren, cómo resonarán los cristales de las vitrinas, cómo quedara silenciada la tele por la reverberación del convoy cada pocos minutos, durante todo el día y buena parte de la noche. Salimos de Lincoln Park y entramos en Old Town, y en algún punto del trayecto el bebé se calma, su llanto se reduce a un suave gimoteo, lo que alivia ostensiblemente a los pasajeros del tren.

Me veo obligada a permanecer más lejos de ella de lo que me gustaría. Consciente de lo impredecible de los movimientos del tren, me agarro con fuerza y de vez en cuando me asomo más allá de cuerpos y maletines para echarle un vistazo: la piel marfileña y lisa del bebé, los ojos enrojecidos de tanto llorar, las mejillas hundidas de la madre, un pelele blanco enterizo, la succión ansiosa de un chupete, los ojos inexpresivos. Una mujer pasa a su lado y dice:

—Qué bebé más mono.

La chica esboza una sonrisa forzada.

Le cuesta sonreír, no le sale espontáneamente. La comparo mentalmente con Zoe y me doy cuenta de que es mayor que mi hija: tiene, por un lado, una mirada apática y, por otro, una indefensión descarnada de la que Zoe carece. Y luego está el hecho de que sea madre (me he convencido a mí misma de que Zoe sigue creyendo que a los bebés los traen las cigüeñas), aunque al lado del especulador la chica parece diminuta, como una niña pequeña. Lleva el pelo desigual: corto y desfilado por un lado, a media melena por el otro. Mate y descolorido como una vieja fotografía virada al sepia, amarillenta por el paso del tiempo. Tiene mechas rojizas, pero no es su color natural. Lleva sombra de ojos oscura y densa, corrida por la lluvia, oculta tras la larga cortina protectora del flequillo.

El tren aminora la marcha al entrar en el Loop, escorándose al tomar las vueltas y revueltas de la vía. Observo cómo envuelve la chica al bebé en la manta rosa y lo cobija bajo su chaqueta de nailon y me preparo para su partida. Se apea antes que yo, en State-Van Buren, y miro por la ventanilla tratando de no perderla de vista entre la densa aglomeración que satura las calles de la ciudad a esta hora del día.

Pero aun así dejo de verla. De pronto ya no está.

CHRIS

—¿Qué tal el día? —pregunta Heidi cuando entro por la puerta.

Al llegar me asalta un olor fétido a comino, oigo el murmullo de las noticias en el cuarto de estar y el equipo de música de Zoe sonando a todo volumen al fondo del pasillo. En las noticias: lluvias torrenciales sacuden el Medio Oeste. Junto a la puerta hay un cúmulo de cosas mojadas: abrigos, paraguas, zapatos. Añado mi parte al montón y me sacudo el pelo como un perro mojado. Entro en la cocina, le doy un beso en la mejilla a Heidi: una costumbre, más que un gesto de ternura.

Heidi ya se ha puesto el pijama, de franela a cuadros rojos. Tiene el pelo, ondulado y de color caoba natural, aplastado por la lluvia. Se ha quitado las lentillas y se ha puesto las gafas.

—¡Zoe, la cena está lista! —grita a pesar de que es imposible que nuestra hija la oiga con la puerta de su cuarto cerrada y el sonido ensordecedor de la música.

—¿Qué hay de cena? —pregunto.

—Chili. ¡Zoe!

Me encanta el chili, pero desde hace un tiempo Heidi hace un chili vegetariano repleto de judías negras, carillas y garbanzos (y comino, por lo visto), al que añade lo que ella llama «soja texturizada» para dar la impresión de que hay carne sin que haya vaca. Saca unos cuencos del armario y empieza a servir el chili. Heidi no es vegetariana, pero hace dos semanas, cuando Zoe empezó a quejarse de la grasa que tenía la carne, tomó la decisión de eliminarla de nuestra dieta durante una temporada. Desde entonces hemos comido pastel de carne vegetariana, espaguetis con albóndigas vegetarianas y hamburguesas vegetales, pero nada de carne.

—Voy a avisarla —digo, y recorro el estrecho pasillo de nuestro piso.

Llamo a la puerta, que vibra por el ruido de la música y, con permiso de Zoe, asomo la cabeza para decirle que ya está la cena y me dice que vale. Está recostada en su cama con dosel, con un cuaderno amarillo sobre el regazo (ese en cuya portada pega las fotos de ídolos adolescentes que recorta de las revistas). Cierra de golpe el cuaderno en cuanto entro y busca a tientas los apuntes de Ciencias Sociales que descansan, olvidados, a su lado.

No le digo lo de la soja texturizada. Paso por encima del gato al entrar en nuestro cuarto (el mío y el de Heidi), aflojándome de paso la corbata.

Un momento después estamos los tres sentados a la mesa de la cocina, y Heidi vuelve a preguntarme qué tal me ha ido el día.

—Bien —contestó—. ¿Y a ti?

—Odio las judías —declara Zoe al coger una cucharada de chili, y lo deja caer de nuevo dentro del cuenco.

La tele del cuarto de estar tiene el volumen quitado pero se nos van los ojos hacia la pantalla. Nos esforzamos por leer las noticias de la noche en los labios de los presentadores. Zoe se recuesta en su silla, se niega a comer. Es un clon de Heidi, desde la redondez de la cara al pelo ondulado y los ojos marrones, todo igual, hasta el arco de los labios y las pecas de la nariz respingona.

—¿Qué has hecho hoy? —pregunta Heidi, y yo hago una mueca para mis adentros.

No quiero revivir el día, y las anécdotas de mi mujer (refugiados sudaneses en busca de asilo y adultos analfabetos) son deprimentes. Solo quiero ver las noticias leyendo los labios de los presentadores, eso es todo.

Pero de todos modos le cuento lo de la auditoría a un cliente y lo del borrador del acuerdo de compraventa, y lo de la teleconferencia a una hora absurda con un cliente de Hong Kong. A las tres de la mañana. Salí sin hacer ruido de nuestro dormitorio, me metí en el despacho para hacer la llamada y, cuando acabó, me duché y me fui a trabajar mucho antes de que Zoe y Heidi se despertaran.

—Por la mañana me voy a San Francisco —le recuerdo.

Asiente con la cabeza.

—Ya lo sé. ¿Para cuánto tiempo?

—Una noche.

Y entonces le pregunto qué tal le ha ido a ella el día y me habla de un chico que vino de la India hace seis meses. Vivía en un suburbio de Bombay, «en Dharavi, para ser exactos, uno de los mayores barrios chabolistas del mundo», añade Heidi, «donde ganaba menos de dos dólares al día». Me habla de los retretes, de lo escasos que son y de lo alejados que están entre sí. De modo que los vecinos van a hacer sus necesidades al río. Está ayudando al chico (Aakar, se llama) a mejorar su inglés. Lo cual no es fácil.

—El inglés es un idioma muy difícil de aprender —me recuerda.

Le digo que ya lo sé.

Mi mujer se solidariza con todo el mundo. Lo cual me parecía absolutamente adorable cuando le pedí que se casara conmigo, pero no sé por qué, después de catorce años de matrimonio, las palabras «inmigrante» y «refugiado» me tocan las narices. Seguramente porque estoy convencido de que le preocupa más el bienestar de esa gente que el mío.

—¿Y a ti qué tal te ha ido el día, Zoe? —pregunta Heidi.

—Ha sido una mierda —refunfuña mi hija arrellanada en la silla, mirando su chili como si fuera caca de perro.

Me río para mis adentros. Por lo menos uno de los tres es sincero. Rectifico: mi día también ha sido una mierda.

—¿Una mierda por qué? —insiste Heidi.

Me encanta cuando dice «una mierda». Su falta de naturalidad es hilarante. Heidi solo se refiere a la mierda con eufemismos. Y luego añade:

—¿Qué le pasa a tu chili? ¿Pica demasiado?

—Ya te lo he dicho. Odio las judías.

Hace cinco años, Heidi le habría recordado que en India, Sierra Leona o Burundi hay niños que se mueren de hambre. Pero últimamente conseguir que Zoe coma algo es un logro. O todo le da asco, o todo está lleno de grasa, como la carne. Así que comemos sucedáneos.

Suena mi móvil al fondo de mi maletín (lo he dejado en el suelo, junto a la puerta del piso) y Heidi y Zoe me miran preguntándose si voy a escapar a mi despacho con el móvil en medio de la cena. El despacho era el tercer dormitorio; lo reconvertimos cuando quedó claro que no íbamos a tener más hijos. A veces, cuando Heidi está conmigo en esa habitación, la sorprendo todavía mirando melancólicamente los muebles de color café (un escritorio, estanterías, mi sillón de piel favorito), como si imaginara un escenario completamente distinto: una cuna, un cambiador, y animalitos de safari retozando por las paredes.

Heidi siempre quiso tener familia numerosa. Pero las cosas no salieron así.

Es raro el día que acabamos de cenar sin que suene la dichosa sintonía del móvil. Dependiendo de la noche, de mi estado de ánimo (y sobre todo del de Heidi) y de lo que haya pasado ese día en el trabajo, contesto o no. Hoy me meto una cucharada de chili en la boca para zanjar la cuestión y Heidi sonríe dulcemente, como diciendo «gracias». Tiene una sonrisa de lo más dulce: azucarada y deliciosa. Le sale de dentro, no es que se dibuje simplemente en esos labios ondulados como el arco de Cupido. Cuando sonríe siempre me acuerdo del día que nos conocimos en un baile benéfico en Chicago, su cuerpo envuelto en un vestido de tul vintage sin tirantes, rojo como su pintalabios. Era una obra de arte. Una obra maestra. Todavía estaba en la universidad, haciendo prácticas en la ONG que ahora casi dirige ella sola. Era la época en que podía tirarme toda la noche en vela, cuando me bastaba con dormir cuatro horas para estar fresco como una lechuga. Los tiempos en que la gente de treinta años me parecía vieja. Tan vieja, de hecho, que lo de tener treinta y nueve me parecía inconcebible.

Heidi opina que trabajo demasiado. Suelo trabajar, de media, setenta horas a la semana. Hay días que no llego a casa hasta las dos de la mañana. Y algunas noches, aunque esté en casa, me las paso encerrado en el despacho hasta que amanece. Mi teléfono suena a cualquier hora del día o de la noche, como si fuera un médico de guardia y no un tipo que se dedica a la fusión y adquisición de empresas. Pero Heidi trabaja en una ONG: solo uno de los dos gana lo suficiente para pagar el piso en Lincoln Park y el carísimo colegio privado de Zoe, y además ahorrar para la universidad.

El teléfono deja de sonar, y Heidi mira a Zoe. Quiere que siga contándole qué tal le ha ido el día.

Resulta que la señora Peters, la profesora de Ciencias de la Tierra de séptimo curso, no ha ido a clase y la sustituta era una auténtica… Zoe se detiene y trata de dar con un adjetivo más aceptable que el que han implantado en su cerebro los preadolescentes inadaptados que la rodean. Se decide por «una auténtica plasta».

—¿Y eso por qué? —pregunta Heidi.

Zoe evita mirarla a los ojos, clava la mirada en el chili.

—No sé. Porque sí.

Heidi bebe un sorbo de agua y pone esa expresión inquisitiva, abriendo mucho los ojos. La misma que ha puesto cuando le he contado lo de la llamada a las tres de la madrugada.

—¿Os ha tratado mal?

—No, qué va.

—¿Es demasiado estricta?

—No.

—¿Demasiado… fea? —pregunto yo para quitarle hierro al asunto.

A veces, la insistencia de Heidi tensa un poco las cosas. Está convencida de que, siendo una madre comprometida (o sea, sobreprotectora), Zoe se sentirá segura de sí misma y querida cuando entre en lo que ella llama «los tumultuosos años de la adolescencia». Lo que yo más recuerdo de los tumultuosos años de mi adolescencia es la necesidad que sentía de escapar de mis padres. Cuanto más me perseguían ellos, más deprisa corría yo. Pero Heidi ha sacado unos cuantos libros de la biblioteca: libros de psicología evolutiva y crianza con apego, el secreto para ser una familia feliz. Está empeñada en hacer las cosas bien.

Zoe suelta una risita. Cuando se ríe así (y no lo hace muy a menudo) tiene otra vez seis años, vuelve a ser extremadamente pura, como el oro de veinticuatro quilates.

—No —contesta.

—Entonces… ¿solo era una plasta? Una plasta rancia y desagradable —sugiero yo.

Aparto las judías negras y busco en mi plato otra cosa que comer. Un tomate. Maíz. Escarbando entre el chili en busca de un tesoro. Evito la soja texturizada.

—Sí, eso, supongo.

—¿Qué más? —pregunta Heidi.

—¿Qué?

Zoe lleva una camiseta desteñida y cubierta de brillantina, con las palabras paz y amor escritas en fucsia. Se ha recogido el pelo en una coleta ladeada que le da un aspecto sofisticado y que contrasta con el aparato de color mandarina que rodea sus dientes desiguales. Lleva un montón de cosas pintarrajeadas en el brazo izquierdo: signos de la paz, su nombre, un corazón. El nombre de Austin.

«¿Austin?».

—¿Qué más ha sido una mierda? —pregunta Heidi.

«¿Quién narices es Austin?».

—Taylor vertió la leche a la hora de la comida. Encima de mi libro de mates.

—¿Y se ha estropeado el libro? —inquiere Heidi.

Taylor es la mejor amiga de Zoe, su alma gemela, su compañera inseparable desde que tenían cuatro años, más o menos. Tienen sendos collares de superamigas, adornados con calaveras. El de Zoe es verde lima y lo lleva siempre al cuello, de día y de noche. La madre de Taylor, Jennifer, es también la mejor amiga de Heidi. Si no recuerdo mal, se conocieron en el parque municipal: dos niñitas jugando en el arenero mientras sus madres se tomaban un respiro sentadas en un banco. Heidi dice que fue un golpe de suerte, aunque creo que en realidad Zoe le tiró arena a los ojos a Taylor y que esos primeros momentos fueron un tanto tensos. Pero Heidi llevaba una botella de agua de sobra y pudo quitarle la arena de los ojos a Taylor, y Jennifer estaba en pleno divorcio y necesitaba a alguien con quien desahogarse; de no ser por eso, la historia quizás hubiera tenido un final muy distinto.

—Pues no sé —contesta Zoe—. Supongo que sí.

—¿Hay que comprarte otro?

No contesta.

—¿Ha pasado algo más? ¿Algo bueno?

Zoe niega con la cabeza.

Y ese es, en resumen, el día de mierda de Zoe.

Le permitimos levantarse de la mesa sin comerse el chili. Heidi la convence para que coma unos trocitos de magdalena de maíz y se acabe un vaso de leche y luego la manda a su cuarto para que termine los deberes. Así que nos quedamos solos ella y yo. Mi móvil vuelve a sonar. Heidi se levanta de un salto para empezar a fregar los platos y yo remoloneo sin saber si puedo escaquearme o no, pero al final cojo unos platos de la mesa y se los llevo a Heidi, que está tirando el de Zoe de chili por el triturador de basuras.

—El chili estaba bueno —digo, aunque es mentira.

Apilo los platos sobre la encimera para que Heidi los aclare y me quedo tras ella, con la mano apoyada en la franela de cuadros rojos de su pijama.

—¿Quién más va a San Francisco? —pregunta.

Cierra el grifo y se vuelve para mirarme, y yo me inclino hacia ella, acordándome de lo que siento al estar a su lado: una intimidad tan arraigada en ambos que es la cosa más natural del mundo, un hábito, una segunda piel. Llevo con ella casi la mitad de mi vida. Sé lo que va a decir antes de que lo diga. Conozco su lenguaje corporal, lo que significan sus gestos. Conozco su mirada invitadora cuando Zoe se queda a dormir en casa de una amiga o cuando lleva largo rato en la cama. Y sé que ahora, al rodearme con los brazos y atraerme hacia sí juntando las manos a la altura de mis riñones, no lo hace por amor sino para afirmar sus derechos de propiedad.

«Eres mío».

—Un par de compañeros de la oficina —le digo.

Vuelve a mirarme con esos ojos grandes y escrutadores. Quiere que me explique.

—Tom —añado— y Henry Tomlin. —Luego vacilo, y es probablemente esa vacilación lo que me delata—. Y Cassidy Knudsen —reconozco, contrito, añadiendo el apellido como si ella no supiera quién es Cassidy.

Cassidy Knudsen, con k muda.

Heidi me suelta y se vuelve hacia el fregadero.

—Es un viaje de trabajo —le recuerdo—. De trabajo, nada más —insisto mientras pego mi cara a su pelo.

Huele a fresas dulces y jugosas, y a un revoltijo de olores urbanos: la suciedad de la calle, los pasajeros del tren, el aroma musgoso de la lluvia.

—¿Y ella lo sabe? —pregunta Heidi.

—Se lo diré, descuida —respondo.

Y cuando se agota la conversación y la cocina queda en silencio salvo por el ruido que hace Heidi al meter bruscamente los cacharros en el lavavajillas, aprovecho para escabullirme y me voy a la habitación a hacer la maleta.

No es culpa mía tener una compañera de trabajo que esté tan buena.

HEIDI

Por la mañana, cuando me despierto, Chris ya se ha ido. A mi lado, sobre la mesilla de noche desordenada, hay una taza de café. Seguramente estará tibio y repleto de leche de avellanas, pero es café a fin y al cabo. Me siento en la cama, cojo la taza y el mando a distancia, enciendo la tele y me encuentro con el pronóstico del tiempo. Lluvias.

Cuando por fin recorro el pasillo hasta la cocina, pasando junto a los retratos escolares de Zoe desde la guardería hasta séptimo curso, me encuentro a mi hija de pie en la cocina, sirviéndose leche y cereales en un bol.

—Buenos días —digo, y se sobresalta—. ¿Has dormido bien? —pregunto, y la beso con cautela en la frente.

Últimamente cualquier mimo la molesta. Y sin embargo, como su madre que soy, siento la necesidad de demostrarle mi cariño. No me vale con que nos demos la mano como colegas, como hacen Chris y ella, así que la beso y, aunque noto que se aparta, sé que ya le he administrado mi dosis diaria de afecto.

Ya se ha puesto el uniforme del colegio: el pichi plisado de cuadros, la chaqueta de punto azul y los zapatos de ante que tanto detesta.

—Sí —responde, y se lleva el bol a la mesa de la cocina para empezar a comer.

—¿Te apetece un zumo?

—No tengo sed.

Pero aun así la veo mirar la cafetera, cuya portezuela ya ha abierto y ha cerrado previamente. Ningún niño de doce años necesita un estimulante para ponerse en marcha por las mañanas. Yo, en cambio, lleno mi taza hasta los topes, le añado leche y voy a sentarme junto a mi hija con un cuenco de cereales de fibra con pasas. Trato de charlar con ella acerca del día que nos aguarda. Me contesta con un aluvión de síes, noes y nosés, y luego se escabulle para ir a lavarse los dientes y yo me quedo sola en medio del silencio de la cocina, escuchando el rítmico tamborileo de la lluvia en el ventanal.

Salimos al día pasado por agua, y en el portal nos cruzamos con nuestro vecino, Graham. Pulsa insistentemente los botones de su reloj electrónico, que emite diversos pitidos. Se sonríe, visiblemente complacido.

—Es un placer verlas, señoritas —nos dice con la sonrisa más sensual que he visto nunca.

El pelo, un poco largo y rubio, le cae sobre la frente brillante. Pronto sus mechones lacios estarán enhiestos gracias a una generosa dosis de gomina. Está mojado, pero no sé si de lluvia o de sudor.

Vuelve a casa después de salir a correr por el lago vestido de Nike de los pies a la cabeza, con su carísimo reloj que cuenta los kilómetros y el promedio de carrera. Su ropa combina demasiado bien: la franja verde lima de su chaqueta, a juego con la de sus zapatillas.

Es lo que llaman un metrosexual, aunque Chris está seguro de que no se trata solo de eso.

—Buenos días, Graham —contesto—. ¿Qué tal tu carrera?

Apoyándose contra la pared de color trigo con friso blanco, se echa un chorro de agua a la boca y contesta:

—Estupendamente.

Tiene una mirada de euforia que hace sonrojarse a Zoe. Mi hija se mira los pies, se quita el polvo invisible de un zapato con la puntera del otro.

Graham tiene treinta y tantos años, es huérfano y vive en este edificio porque su madre le dejó en herencia el piso contiguo al nuestro cuando murió hace años, y él se forró: no solo recibió la herencia de su madre, sino que se embolsó cientos de miles de dólares de una indemnización, un dinero que ha ido gastándose poco a poco en relojes último modelo, vinos caros y muebles lujosos.

Pensaba poner en venta el piso cuando murió su madre, pero al final decidió instalarse en él. Los camiones de mudanzas se llevaron el ecléctico mobiliario y los enseres de su madre y los sustituyeron por otros más modernos, tan sencillos y elegantes que parecían salidos de las páginas de un catálogo de Design Within Reach: líneas bien definidas, ángulos rectos, colores neutros. Graham es muy minimalista, y el piso estaría bastante vacío de no ser por la cantidad de hojas de papel impresas que hay tiradas por el suelo.

—Gay —dijo Chris cuando entramos por primera vez en el piso nuevo de Graham—. Es gay.

No lo dijo solo por la decoración, sino también por los armarios llenos de ropa (tenía más que yo), que había dejado abiertos a propósito para que los viéramos.

—Acuérdate de lo que te digo. Ya lo verás.

Y sin embargo trae mujeres a casa con bastante frecuencia, mujeres despampanantes que hasta a mí me dejan sin habla. Rubias platino con unos ojos tan azules que parecen de otro mundo y cuerpos de muñequita Barbie.

Zoe todavía era un bebé cuando Graham vino a vivir aquí, y se sentía atraída por él como una mosca de la fruta por una fuente de plátanos maduros. Él era escritor free lance y estaba casi siempre en casa, mirando inexpresivamente la pantalla del ordenador, rebosante de cafeína y dudas acerca de su propio talento. Más de una vez vino en nuestro auxilio cuando Zoe estaba mala y ni Chris ni yo podíamos faltar al trabajo. Graham la acogía en su sofá y se sentaban juntos a ver dibujos animados. Siempre recurro a él cuando necesito una tacita de mantequilla, suavizante para la secadora o a alguien que me sujete la puerta. Además, tiene talento para redactar y ayuda a Zoe con sus deberes de lengua cuando ni yo ni Chris podemos hacerlo. Es un experto en aliño y relleno de pavos asados, un tema del que yo no tenía ni idea, como descubrí una vez que venían mis suegros a cenar por Acción de Gracias y ya tenía la cena medio preparada.

Es, en resumen, un buen amigo.

—Deberíais veniros alguna vez —dice refiriéndose a la carrera.

Veo la cantidad de botellas de agua que lleva sujetas a la cintura y pienso que mejor no.

—Te arrepentirías, si fuera yo —contesto, y veo que le revuelve el pelo a Zoe.

Ella se sonroja, pero en esta ocasión su rubor no tiene nada que ver con el atractivo erótico de Graham.

—¿Y tú? —le pregunta a Zoe, y ella se encoge de hombros.

Tener doce años tiene sus ventajas: con un encogimiento de hombros y una sonrisa tímida puede una salir del paso.

—Piénsatelo —insiste él, y vuelve a lanzarnos esa sonrisa sensual: los dientes de un blanco impecable puestos en fila como colegiales bien educados; la barba que empieza a insinuarse; esos ojos entornados de los que mi hija huye como de la peste. No porque no le guste Graham, sino por todo lo contrario.

Nos despedimos y Zoe y yo salimos a la lluvia.

Acompaño a Zoe al colegio antes de irme a trabajar. Va al colegio católico de nuestro barrio, junto a la aparatosa iglesia bizantina de ladrillo gris y pesados portones de madera, con una cúpula que llega hasta el cielo. La iglesia está decorada de arriba abajo, desde las paredes, cubiertas de frescos dorados, a las vidrieras y el altar de mármol. El colegio está detrás, bien resguardado. Es un edificio corriente, de ladrillo visto, con patio y multitud de niños vestidos con uniformes a cuadros e impermeables multicolores, cargados con mochilas demasiado pesadas para sus cuerpos minúsculos. Zoe se aleja de mí casi sin decirme adiós y yo la observo desde la acera mientras se reúne con un grupo de alumnos de séptimo. Echan a correr por la acera encharcada hacia el interior del edificio, manteniéndose apartados de los más pequeños (los que se aferran a las piernas de sus padres y repiten una y otra vez que no quieren ir), como si tuvieran una enfermedad contagiosa.

La observo hasta que entra y luego sigo mi camino hacia la estación de Fullerton. En algún punto del trayecto, la lluvia implacable se convierte en granizo y me descubro corriendo torpemente por la calle, pisando charcos, salpicándome las piernas de agua sucia.

Me acuerdo de repente de la chica y el bebé y me pregunto si ellos también estarán por ahí, en la calle, dejándose azotar por la lluvia.

Cuando llego a la estación, paso mi abono por el torniquete y subo corriendo los escalones mojados preguntándome si los veré, pero no están allí. Me alegro, claro, de que no estén en el andén con este tiempo, pero mi mente comienza a divagar. ¿Dónde están? Y, lo que es más importante, ¿se encuentran bien? ¿Están secos? ¿Bien abrigados? Es una sensación agridulce. Espero con impaciencia a que llegue el tren y, cuando llega, subo y fijo los ojos en la ventana, esperando a medias ver aparecer a la chica en el último momento: la chaqueta caqui y las botas de cordones, la maleta de cuero vieja y la mantita de felpilla rosa empapada, la cabecita desnuda y blanca del bebé, su plumoncillo delicado, su sonrisa desdentada.

En el trabajo, los alumnos de tercer curso de un colegio vienen a visitar nuestro centro de alfabetización. Con ayuda de unos cuantos voluntarios, leemos poesía y luego algunos niños tratan de escribir e ilustrar poemas que unos pocos (los más atrevidos) leen en voz alta. Los colegiales que vienen al centro suelen ser de clase baja, de zonas del extrarradio, afroamericanos o latinos en su mayoría. Muchos proceden de familias con escasos recursos económicos, y algunos hablan otros idiomas en casa: español, polaco, chino…

En muchos casos, trabajan los dos padres (si es que tienen padre y madre, porque muchos proceden de hogares monoparentales) y los niños pasan la tarde y parte de la noche solos en casa. Tienen cubiertas las necesidades básicas: comida y techo, para ser exactos, solo eso. Si los invitamos a pasar la mañana en nuestro centro no es solo para que desarrollen el gusto por la lectura y la afición por los sonetos y los haikus. Se trata también de disipar la duda que les asalta cuando cruzan nuestras puertas refunfuñando en voz baja sobre lo que les espera; y de que se marchen sintiéndose más seguros de sí mismos, más fuertes, después de pasar unas horas de duro trabajo atendidos en todo momento por nuestro personal.

Pero, en cuanto se van, vuelvo a pensar en la chica y en su bebé.

A la hora de la comida, el aguacero ha amainado hasta convertirse en llovizna. Me abrocho el impermeable y salgo a la calle. Bajo a toda prisa por State Street mientras me como una saludable barrita de cereales en vez de un auténtico almuerzo. Tengo que ir a la biblioteca a recoger un libro que había pedido por préstamo interbibliotecario. Me encanta la biblioteca, con su vestíbulo soleado (aunque hoy no haga sol), sus grotescas gárgolas de granito y sus millones de libros. Me encanta su silencio, su quietud, esa puerta de entrada al conocimiento, al idioma francés, la historia medieval, la ingeniería hidráulica y los cuentos populares. El aprendizaje en su forma primitiva, a través de los libros, que van perdiendo rápidamente terreno frente a la tecnología moderna.

Me paro junto a una indigente apoyada contra el edificio de ladrillo rojo y le pongo unos billetes de dólar en la mano tendida. Cuando me sonríe, veo que le faltan varios dientes. Se cubre la cabeza con un gorro negro y fino que presuntamente tendría que abrigarla. Farfulla un «gracias» inarticulado y difícil de entender, con los pocos dientes que le quedan ennegrecidos –supongo– por el consumo de metanfetamina.

Encuentro mi libro en la estantería de reservas y subo en las escaleras mecánicas hasta el sexto piso, pasando junto a guardias de seguridad y colegiales de excursión, vagabundos y mujeres que hablan entre sí en voz demasiado alta. Hace calor en la biblioteca y reina la calma, una calma absolutamente acogedora mientras me dirijo a los pasillos de literatura en busca de algo apetitoso que leer, el último best seller del New York Times.

Y entonces la veo allí, a la chica con su bebé, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, en medio de los pasillos de literatura. Tiene al bebé tendido sobre el regazo, con la cabecita apoyada sobre su rodilla, y la maleta al lado, en el suelo. Parece aliviada por no tener que cargar con ella de momento. Saca un biberón del bolsillo de su chaqueta caqui y lo acerca a la boca ávida del bebé. Coge un libro de la estantería de abajo y yo me meto en el pasillo de al lado, saco una novela de ciencia ficción del estante y la abro por la página cuarenta y siete. La oigo leer en voz baja Ana, la de Tejas Verdes mientras acaricia las plantas de los pies del bebé.

El bebé está completamente en calma. Acecho entre los estantes metálicos mientras se toma del todo el biberón, hasta las burbujas del fondo, y entonces empiezan a pesarle tanto los párpados que no puede mantenerlos abiertos y poco a poco los va cerrando. Su cuerpo se va aletargando, perfectamente inmóvil salvo por algún que otro estremecimiento involuntario. Su madre sigue leyendo, continúa acariciándole los piececitos con el pulgar y el índice, y de pronto me doy cuenta de que estoy espiando un momento muy íntimo entre una madre y su bebé.

Aparece una bibliotecaria.

—¿Quiere que la ayude a encontrar algún libro? —pregunta, y doy un respingo, con la novela de ciencia ficción en la mano.

Me siento culpable, turbada, mi impermeable chorreando agua todavía. La bibliotecaria sonríe. Tiene un semblante suave y amable.

—No —digo rápidamente, en voz baja para no despertar al bebé—. No —susurro—. Acabo de encontrarlo.

Me dirijo a toda prisa a la escalera mecánica y bajo a sacar mi nuevo libro.

De vuelta a casa, me paso por un videoclub y alquilo una película, una comedia romántica para Zoe y para mí. También compro un paquete de palomitaspara microondas, libres de grasa. Chris siempre ha viajado mucho por trabajo. De pequeña, a Zoe le afectaba negativamente que su padre se ausentara cada dos por tres. Cuando estaba de viaje, nos inventábamos cosas divertidas que podíamos hacer sin él: veíamos películas, dormíamos juntas en la cama grande, cenábamos tortitas, inventábamos historias en las que Chris era un viajero en el tiempo en vez de trabajar para un banco de inversiones (lo cual es mucho más aburrido y menos interesante).

Cojo el ascensor hasta la cuarta planta de nuestro edificio vintage y, al entrar en el piso, lo encuentro extrañamente en silencio y a oscuras. Normalmente me recibe el estruendo del equipo de música de Zoe. Esta noche, en cambio, está todo en silencio. Enciendo la lámpara del cuarto de estar, llamo a mi hija. Toco a la puerta de su cuarto. Veo luz por debajo de la puerta, pero nadie contesta. Entro.

Zoe, todavía con su uniforme de cuadros (lo cual es raro últimamente), está tendida sobre la jarapa de color crema que cubre la tarima. Normalmente, en cuanto entra por la puerta, se quita el uniforme y se pone algo llamativo, con lentejuelas o brillantitos. Noto que respira (está dormida), así que no me asusto. Pero la observo, abrazada al cuaderno amarillo, tendida lánguidamente en el suelo como si de pronto el cuerpo le pesara tanto que no podía sostenerlo. Está envuelta en una manta gruesa, con la cabeza apoyada en un cojín que dice Abrazos y besos. Su radiador (se lo compró Chris después de que se quejara una y otra vez de que hacía frío en su habitación) tiene el termostato puesto a veintiséis grados. Su cuarto es una caldera, un horno en el que ella, tendida a menos de un metro del radiador, se está asando. Tiene las mejillas coloradas. Es un milagro que la manta no se haya incendiado. Apago el radiador, pero la habitación tardará horas en enfriarse.

Recorro el cuarto con la mirada (Zoe se enfadaría si me viera): las paredes de ladrillo visto que aparecen a intervalos irregulares por el piso –el motivo por el que, según Chris, su habitación es tan fría–; la cama deshecha con su colcha de patchwork; los carteles de ídolos adolescentes y paraísos tropicales pegados a las paredes con masilla adhesiva. Su mochila está abierta en el suelo, y la barrita de cereales que la obligué a coger para que merendara después de clase todavía está intacta. Hay varias notas de compañeras de clase dispersas por el suelo. Las gatas yacen junto a Zoe, absorbiendo calor.

Acaricio la melena de mi hija y la llamo en voz baja por su nombre, una, dos veces. Al despertarse, se incorpora enseguida, con los ojos dilatados como si la hubiera sorprendido haciendo algo malo. Como si la hubiera cogido en falta. Se levanta de un salto, seguida por las gatas, y tira la manta sobre la cama.

—Estaba cansada —explica, y mira ansiosamente la habitación preguntándose si habré encontrado algo que reprocharle.

No, nada. Son apenas las siete de la tarde y fuera, en algún lugar por detrás de los mullidos nubarrones, el sol está empezando a ponerse. Chris estará seguramente acomodándose en algún lujoso restaurante de San Francisco para tomar una cena exquisita mientras observa a Cassidy Knudsen desde el otro lado de la mesa. Intento alejar esa idea de mi cabeza.

—Entonces me alegro de que te hayas echado una siesta —digo, viendo las arrugas que mi hija tiene marcadas en la mejilla y sus ojos marrones y agotados—. ¿Qué tal el día?

—Bien —contesta mientras recoge el cuaderno amarillo del suelo. Se aferra a él como una cría de lémur al pelaje de su madre.

—¿Hoy ha ido la señora Peters?

—No.

—Debe de estar enferma de verdad. —Por lo visto, este año la epidemia de gripe está siendo más tardía—. ¿Habéis tenido a la misma sustituta? ¿A la plasta?

Zoe asiente. Sí. La plasta.

—Voy a ponerme a hacer la cena —le digo, pero me sorprende contestando:

—Ya he cenado.

—¿Ah, sí?

—Tenía hambre después de clase. Y no sabía a qué hora ibas a llegar.

—No importa. ¿Qué has cenado?

—Queso gratinado —contesta, y luego añade—: y una manzana.

—Vale.

Me doy cuenta de que todavía llevo puesto el impermeable y las botas de goma, y el bolso colgado en bandolera. Meto la mano en el bolso, ilusionada, y saco la película y las palomitas.

—¿Te apetece que veamos una peli esta noche? —pregunto—. ¿Tú y yo solas?

Se queda callada, con la cara inexpresiva, sin esa sonrisa animada y bobalicona que he puesto yo. Intuyo su negativa antes de que la haga explícita.

—Es que… —empieza a decir—. Mañana tengo un examen. Media, mediana y moda.

Guardo otra vez la película en el bolso. Adiós a mis ilusiones.

—Entonces puedo ayudarte a estudiar —propongo.

—No, no pasa nada. Me he hecho unas fichas. —Y me las enseña para demostrarlo.

Trato de no ofenderme demasiado porque sé que yo también tuve doce años (o dieciséis, o diecisiete) y que en aquella época prefería que me hicieran una endodoncia a pasar un rato con mi madre.

Asiento con la cabeza.

—Vale —digo, y salgo de la habitación.

Sigilosa como un ratón, Zoe cierra con pestillo a mi espalda.

CHRIS

Estamos sentados en una habitación de hotel: Henry, Tom, Cassidy y yo. En mi habitación. Hay una caja de cartón con una pizza de pepperoni a medio comer encima de la tele (¡carne, al fin!) y varias latas de refresco abiertas dispersas por la habitación. Henry está en el cuarto de baño, cagando, creo, porque lleva un buen rato ahí dentro. Tom está hablando por teléfono en el rincón, con un dedo en la oreja para poder oír. Hay gráficos circulares y gráficos de barras desplegados sobre la cama, platos de papel sucios por todas partes, encima de la mesa y en el suelo. El de Cassidy está en la mesita auxiliar: le ha quitado el pepperoni a la pizza y lo ha dejado en un ordenado montoncito junto a su lata de refresco light. Cojo un trozo y me lo meto en la boca y, cuando me mira, me encojo de hombros y digo:

—¿Qué? Heidi me tiene a dieta vegetariana. Ando escaso de proteínas.

—¿Y el entrecot que te has comido no ha bastado para saciar tus ansias? —pregunta con una sonrisa. Con una sonrisa juguetona.

Cassidy Knudsen tiene veintitantos años, casi treinta, y acaba de terminar un máster en gestión y administración de empresas. Lleva unos diez meses trabajando con nosotros. Es todo un cerebrito, aunque no del tipo patoso y friki: puede usar con soltura expresiones como «cobertura financiera» y «fondo fiduciario» y seguir pareciendo fresca y sofisticada. Es como una farola: alta y flaca, con una esfera en la parte de arriba que resplandece.

—Si quisiera que mi mujer estuviera aquí, la habría traído conmigo.

Cassidy está sentada al borde de la cama. Lleva una falda de tubo y tacones de ocho centímetros. Una mujer de su estatura no necesita tacones de ocho centímetros, por eso resultan tan provocativos. Se pasa las manos por el pelo de color champán, liso y a media melena, y me dice:

—Touché.

Más allá de la ventana, el skyline de San Francisco ilumina la noche. Las gruesas cortinas están descorridas. Por el lado derecho se ve la Pirámide Transamérica, el 555 de California Street y la bahía de San Francisco. Son más de las nueve de la noche. En la habitación de al lado tienen la tele puesta a todo volumen, y el sonido de un partido de béisbol de pretemporada se filtra por las paredes. Cojo otro trozo de pepperoni del plato de Cassidy y presto atención: ganan los Giants tres a dos.

Henry sale del cuarto de baño y los demás tratamos de ignorar la peste que le acompaña.

—Chris —dice tendiéndome su teléfono.

Me pregunto si se ha lavado las manos. Me pregunto si ha estado hablando por teléfono todo el rato que ha estado en el baño. No es el tío con más clase del mundo. De hecho, cuando sale del baño veo que lleva la cremallera bajada. Debería decírselo, si no fuera porque acaba de apestarme la habitación.

—Es Aaron Swindler. Quiere hablar contigo.

Agarro el teléfono y veo que Henry coge otro trozo de pizza. De pronto he perdido el apetito.

No es simple coincidencia que este futuro cliente se apellide Swindler[1]. Pongo mi mejor voz de comercial y busco un rinconcito tranquilo en la habitación llena de gente.

—Señor Swindler, ¿cómo van los Giants? —pregunto, aunque por los abucheos que se oyen en la habitación de al lado deduzco que ya no van ganando.

No siempre quise dedicarme a la banca de inversiones. A los seis años tenía elevadas aspiraciones de todo tipo: quería ser astronauta, jugador profesional de baloncesto, peluquero (en aquel momento me parecía una profesión admirable, como ser cirujano, pero de pelo). Al ir creciendo dejó de importarme el trabajo y empezó a interesarme lo que pagaban por hacerlo. Fantaseaba con tener un ático en Gold Coast y un coche deportivo, soñaba que la gente me admiraba. Pensaba en abogados, médicos y pilotos, aunque ninguno de esos oficios me interesara. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, tenía tantas ansias de dinero que me matriculé en Económicas porque me parecía lo más coherente: sentarme en clase con un montón de niños mimados como yo a hablar de dinero. Dinero, dinero, dinero.

Fue probablemente eso, pensándolo bien, lo que más me atrajo de Heidi cuando nos conocimos: que no le obsesionara el dinero, como al resto de mi entorno. Le obsesionaba la falta de dinero, el no tener frente al tener, mientras que a mí solo me interesaba el tener. ¿Quién tenía más dinero y cómo podía arreglármelas yo para llenarme también los bolsillos?

Aaron Swindler me está hablando de derivados cuando oigo que suena mi móvil desde el otro lado de la habitación. Lo he dejado sobre la colcha a rayas, al lado de Cassidy y de Henry, que, a sus cuarenta años, ostensiblemente soltero, mira con escasa sutileza las medias transparentes de Cassidy. Estoy esperando una llamada importante, una llamada que tengo que atender, así que le hago señas a Cassidy de que conteste ella y la oigo decir en tono cantarín:

—Hola, Heidi.

De pronto me desinflo como un globo de helio después de una fiesta. «Mierda». Le hago señas a Cassidy levantado el dedo («espera») pero, como Aaron Swindler no para de hablar de los dichosos derivados, tengo que escuchar una larga conversación entre Cassidy y mi mujer acerca del vuelo a San Francisco, de la cena en un asador carísimo y del puñetero tiempo.

Heidi ha coincidido con Cassidy tres veces exactamente. Lo sé porque después de cada uno de esos encuentros me ha aplicado el tratamiento de silencio, como si yo tuviera la culpa de que la hayan contratado para que se incorpore al equipo o de que tenga ese cuerpazo. La primera vez que se vieron fue el verano pasado, en una comida al aire libre que organizó la empresa en el jardín botánico. Yo no le había hablado de Cassidy, que entonces solo llevaba trabajando con nosotros un mes y medio, más o menos. No me parecía necesario (o prudente) hablarle de ella. Pero cuando Cassidy se nos acercó con su vestido largo sin tirantes (ese día hacía treinta y tantos grados y nos habíamos refugiado a la sombra de un arce; estábamos sudando y nos sentíamos asquerosamente pegajosos), vi que Heidi se toqueteaba con nerviosismo la falda vaquera y la blusa, que tenía visiblemente sudada. Vi cómo se disolvía por completo su seguridad en sí misma, hecha jirones.

«¿Quién es esa?», preguntó más tarde, cuando se acabaron las sonrisas falsas y los «encantados de conocerte» y Cassidy se alejó en busca de otro matrimonio feliz al que trastornar. «¿Tu secretaria?».

Nunca he entendido qué quiso decir con eso. No sé si hubiera sido mejor o peor que Cassidy Knudsen fuera mi secretaria.

Después, ya en casa, la sorprendí arrancándose canas de la cabeza con unas pinzas. Al poco tiempo teníamos el armario del baño lleno de productos de belleza repletos de sustancias antiarrugas y promesas de juventud eterna.

Se me agolpan todas estas cosas en la cabeza cuando le devuelvo su móvil a Henry (asegurándome de decir en voz alta «Aquí tienes, Henry» para que Heidi lo oiga desde Chicago y sepa que no estoy a solas con Cassidy) y escapo al pasillo con el mío. Heidi es una mujer preciosa, que conste. Guapísima. Nadie diría que Cassidy y ella se llevan toda una década.

Pero Heidi es consciente de esa diferencia de edad.

—Hola —digo.

—¿Qué pasaba? —pregunta.

Me la imagino en casa, en la cama, con el pijama puesto, el de franela roja o quizás el camisón de puntos que le regaló Zoe en su cumpleaños. Estarán puestas las noticias en la tele, y tendrá el portátil apoyado encima de las piernas. Se habrá recogido el pelo en uno de esos moños que se hace (cualquier cosa con tal de que no se le meta en los ojos) y estará buscando información en Internet sobre el suburbio de Dharavi o sobre los índices de pobreza en el mundo. No sé. Puede que cuando no estoy en casa busque porno. No. Cambio de idea. Heidi, no. Heidi tiene demasiado buen gusto para el porno. Puede que esté buscando algún uso práctico para la soja texturizada. ¿Comida para gatos? ¿Arena para gatos?

—¿Dónde? —pregunto haciéndome el tonto. Como si no lo supiera.

Las paredes del pasillo están forradas con un papel espantoso de dibujos geométricos rojos que me da dolor de cabeza.

—¿Por qué ha contestado Cassidy a tu teléfono?

—Ah —digo—, eso.

Le explico que estaba hablando con Aaron Swindler y luego cambio de tema lo más deprisa que puedo, recurriendo a lo primero que se me pasa por la cabeza.

—¿Sigue lloviendo por ahí?

No hay nada más prosaico que hablar del tiempo.

—Sí, ha llovido todo el santo día.

—¿Qué haces levantada a estas horas? —pregunto. En casa son más de las once.

—No podía dormir —contesta.

—Eso es porque me echas de menos —sugiero, aunque naturalmente los dos sabemos que no es así.

Paso mucho más tiempo de viaje que en casa. Es así desde que Heidi y yo empezamos a salir. Ella está acostumbrada a mis viajes. Y, como suele decirse, la ausencia es para el amor lo que el aire es para el fuego: apaga el pequeño y aviva el grande. Es lo que dice Heidi cada vez que le pregunto si me echa de menos. Creo que en el fondo le gusta tener la cama para ella sola. Duerme boca abajo, te roba la manta y tiene tendencia a atravesarse en la cama. En nuestro caso, lo de que yo duerma en una habitación de hotel no es ninguna desventaja.

—Claro —contesta. Y luego, cómo no, añade—: La ausencia es para el amor lo que el aire es para el fuego…

—¿Quién dijo eso, por cierto? —pregunto yo.

—No estoy muy segura. —Oigo sus dedos moverse sobre el teclado. Clic, clic, clic—. ¿Qué tal va todo?

—Bien —contesto, deseando que no insista.

Pero insiste. Cómo no, es mi Heidi.

—¿Solo bien? —pregunta, y me veo obligado a hablarle del retraso que sufrió el vuelo por culpa de la lluvia, de las turbulencias, del zumo de naranja que se derramó, de la comida con un cliente en Fisherman’s Wharf, de los motivos por los que no me cae bien Aaron Swindler.

Pero cuando le pregunto qué tal le ha ido a ella, se pone a hablar de Zoe.

—Está muy rara —dice.

Yo me río. Me deslizo hacia abajo por la pared de dibujos geométricos y me siento en el suelo.

—Tiene doce años, Heidi —contesto—. Tiene que estar rara.

—Estaba durmiendo la siesta.

—Porque estaba cansada.

—Tiene doce años, Chris. Los niños de doce años no duermen la siesta.

—Puede que esté incubando algo. Ya sabes que la gripe hace estragos —contesto.

—Puede ser —dice ella, y luego añade—: Pero no parecía encontrarse mal.

—No sé, Heidi. Hace mucho tiempo que no tengo doce años. Y, además, soy chico. No sé. Puede que esté dando un estirón, que sea algo relacionado con la pubertad. O a lo mejor simplemente no ha dormido bien.

Oigo que se queda boquiabierta.

—¿Crees que ya está en la pubertad? —pregunta.

Si hubiera sido por ella, Zoe se hubiera quedado en pañales y en pelele toda su vida. No espera mi respuesta.

—No —dice con decisión—. Todavía no. Ni siquiera ha empezado a menstruar.

Hago una mueca. Odio esa palabra. Menstruar. Menstruación. Flujo menstrual. Pensar que mi hija va a ponerse tampones (y que yo voy a tener que enterarme) me da escalofríos.

—Pregúntale a Jennifer —sugiero—. Pregúntale si Taylor ya… —Hago otra mueca y me obligo a decir—: menstrúa.

Sé cómo son las mujeres. Con un poco de camaradería se arregla todo. Si Taylor también está entrando en la pubertad y Heidi y Jennifer pueden llamarse o mandarse mensajes acerca de vello púbico incipiente y sujetadores deportivos, asunto arreglado.

—Sí, voy a hacerlo —contesta enérgicamente—. Es buena idea. Voy a preguntarle a Jennifer.

Su voz se apaga, las preocupaciones que se agitan en su cerebro quedan acalladas de momento. Me la imagino cerrando el portátil y dejándolo a un lado sobre el colchón: su compañero de cama por esta noche.

—Chris… —dice.

—¿Qué?

Pero se lo piensa mejor.

—Es igual.