10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

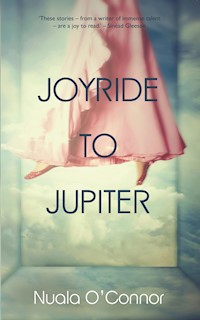

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sie war ihm »Heilige und Hure«: Nora Barnacle ist zwanzig und Zimmermädchen in einem Dubliner Hotel, als sie den zwei Jahre älteren James Joyce kennenlernt. Aus der zunächst körperlichen Beziehung entwickelt sich eine tiefe Liebe. Nora ist bereit, alles für Joyce aufzugeben – verlässt mit ihm sogar ihre Heimat Irland, trotz seiner Weigerung, sie zu heiraten. Schwierige Jahre in Triest, Pula und Zürich folgen, geprägt von großer Armut, von Joyce‘ Trunksucht und von seinem labilen Gesundheitszustand, vor allem aber von seiner Besessenheit: Für ihn zählt nur sein literarisches Werk. Es ist Nora, die die Familie über Wasser hält und als Rückhalt und Muse mit Joyce dem literarischen Durchbruch entgegenfiebert.

Die mehrfach ausgezeichnete irische Autorin Nuala O'Connor verleiht in dieser fulminant erzählten Romanbiographie Nora erstmals eine Stimme.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Nuala O’Connor

Nora Joyce

und die Liebe zu den Büchern

Roman

Aus dem Englischen von Eike Schönfeld

Insel Verlag

Wie immer für Finbar

»Wo du auch bist, soll mir Irland sein.«

James Joyce, Alphabetical Notebook, Eintrag unter »Nora«

»Sondern der Mensch ist zur Mühsal geboren, wie die Funken sich erheben im Fluge.« Hiob 5,7 (Elberfelder Bibel)

MUGLINS

Dublin16. Juni 1904

Wir laufen die Liffey lang bis Ringsend. Der Fluss riecht wie ein Pisspott, der seinen Dreck ins Meer kippt. An einer Mauer bleiben wir stehen, Jim sieht mit seiner Matrosenmütze aus wie ein Schwede. Ich mit breitkrempigem Strohhut, meinem Versuch, die Provinz abzuwerfen.

»Dort draußen sind die Muglins Rocks«, sagt Jim und zeigt aufs Meer. »Die sind geformt wie eine Frau, die auf dem Rücken liegt.«

Er sieht mich verschlagen an, ob ich das auch in seinem Sinn verstanden habe. Das habe ich, und unsere Münder prallen aufeinander, und dann nur noch geschwollene Zungen, triefende Spucke und unsere Körper aneinandergepresst und ein eng geballtes Gefühl zwischen meinen Beinen. Seine Hände schweifen über mein Mieder und drücken zu, ich japse.

»O Jim«, mehr bringe ich nicht heraus, als ich von ihm zurücktrete.

»Du hast kein natürliches Schamgefühl, Nora«, sagt er, und da hat er auch schon sein Ding aus der Hose geholt und kommt damit in der Hand an, mit diesem einäugigen maneen, das er zweifellos sehr mag. Für mich sieht es aus wie eine Pflaume in einen Mantel geschmiegt.

»Kein natürliches Schamgefühl?«, sage ich. »Reg mich nicht auf. Glaubst du denn, weil ich eine Frau bin, fühl ich nichts, will ich nichts, weiß ich nichts?« Aber ich tippe kurz die Nase an seinen Hals, um seinen Geruch von schalem Porter und Zitronenseife besser einzusaugen. Mir völlig neu.

Jim kneift die Augen zusammen und grinst. Ich knie mich vor ihn auf die Erde, das Gesicht vor seinem zarten maneen, und schaue zu ihm hoch; Jim schiebt die runde Brille die Nase hinauf, um besser sehen zu können, wie mein Mund sich um ihn schließt. Der Geschmack ist Salz und Wärme, die Empfindung dick und Tier. Ich sauge, aber nur kurz, dann gehe ich zurück und drücke ihm auf die ganze Länge Küsschen drauf. Ich stehe auf.

»So«, sage ich, »der Kuss war so schändlich wie der von Judas, und erzähl mir nicht, Jim Joyce, dass du nicht genau so einen gewollt hast.«

Ein Stöhnen. Natürlich will er noch das bisschen mehr, aber das soll für heute genügen, auf unserem ersten gemeinsamen Spaziergang. Wir küssen uns wieder, und er verweilt in meinem Mund, will seinen eigenen Geschmack auf meiner Zunge genießen. Seine Pfoten schweifen über mich, vorn und hinten. Ach, er ist ja so unerbittlich. Also knöpfe ich ihn auf, gehe mit der Hand in seine Unterhose und schlage kühle Finger um seine Wärme. Ein Ächzen. Ich mach’s ihm langsam, langsam, schnell, bis er beglückt ist und meine Faust von ihm warm und nass.

»Du hast mich heute zum Mann gemacht, Nora«, sagt Jim, ein gehätscheltes Flüstern, und ich lächle. Es kommt nicht oft vor, dass ein Kerl so etwas sagt, und in mir steigt ein kleines bisschen Macht auf, ein kleines bisschen Freude.

Ich wische mich mit dem Taschentuch ab, und Jim richtet seine Kleidung. Ich halte ihm die Hand hin, und Jim nimmt sie, und wir gehen zusammen weiter.

THROWAWAY

Finn’s Hotel, Dublin20. Juni 1904

Ein Pferd namens Throwaway hat in Ascot den Gold Cup gewonnen. Das erzählt mir ein Mann, dessen Hotelzimmer ich gerade putze. Der Mann sollte eigentlich nicht im Zimmer sein, wenn ich da bin. Oder ich nicht, wenn er da ist. Eins von beiden. Aber ich bin so geschockt von dem, was er anhat, dass sich mein Hirn nicht für eins entscheiden kann. Der Mann trägt nur ein Unterhemd, und obwohl es ein langes ist, sieht’s aus, als hätte er keine Unterhose an, und er redet mit mir, als wäre er im Dreiteiler und auch noch mit Hut. Ich stehe da wie eine óinseach, in der einen Hand einen Lappen, in der anderen eine Dose Bienenwachs, und versuche, nicht zu glotzen.

»Throwaway!«, sagt der Mann. »Ist das zu fassen?«

Der Mann klingt nicht wie ein Ire. Könnte Engländer sein. Vielleicht sogar Amerikaner. Seine Arme sind unter einem schwarzen Haarpelz weiß. Aus den Strähnen könnte man fast Zöpfchen flechten. Seine Miene ist düster, er wirkt wie eine Art Schmerzensvater. Seine nackten Beine sind krumm und dick wie bei einem Baby. Mein Gesicht ist sengend heiß, also drehe ich dem Mann den Rücken zu und schaue mich um, wo ich Lappen und Politur hinlegen kann.

»Außenseiter zwanzig zu eins, verflucht!«, brüllt er, wovon ich erschrecke. »Und mein ganzes Geld mit diesem verdammten Klepper Sceptre zum Fenster raus.«

Er lacht auf, ein freudloses Geräusch. Dann verstummt er, und ich höre ein Klicken; ich drehe mich um und sehe, wie der Mann mit einem Rasiermesser an seinem Handgelenk rumsäbelt.

»Sir, Sir!«, schreie ich.

Doch er ritzt weiter an seinem Arm, bis Blut fließt und ich zu ihm hin renne. Es ist eigentlich nicht genug, um den Fingerhut einer Fee zu füllen, trotzdem hält er das tropfende Handgelenk hoch und heult und zittert, als würde er gleich sterben. Ich fasse ihn an den bebenden Armen und setze ihn aufs Bett, dann laufe ich los, den Portier holen, weil der bestimmt weiß, was zu tun ist. Aber als ich die Hintertreppe von Finn’s Hotel hinunterpoltere, weht mir eine Stimme hinterher: »Throwaway läuft allen weg! Throwaway läuft allen weg!«, dazu ein lange Serie Gegacker. Ich reiße die Hintertür auf und renne in Schürze, Haube und so weiter, renne und renne, bis ich keinen Schritt mehr weiter kann. An der Mauer der Liffey dreht sich mir der Magen um, und ich leere mein Frühstück ins Wasser und sehe ihm nach, wie es Richtung Meer davonfließt.

IRLAND

Finn’s Hotel, Dublin16. Juli 1904

Für Jim bin ich Irland.

Ich bin inselförmig, sagt er, groß wie das Land selbst, klein wie die Muglins, eine Frau auf dem Rücken, gespreizt und hungrig, die auf ihren Liebsten wartet. Ich bin Kalk und Gras, Heide und Granit. Ich bin aufragende Nippel und Talritze. Ich bin die Regentropfen, die sich einsaugen, und das Meer, das die Küste umfasst.

Jim sagt, ich bin Harfe und Kleeblatt, Stamm und Königin. Ich bin Hochkreuz und gekröntes Herz, das zwei Hände halten. Ich bin Rasen, sagt er, und Wollgras. Ich bin die Sonne, die den Mond am Strick zieht, damit er über den Maamturk Mountains lächelt.

Jim stilisiert mich als seine verschlafene Nora. Sein Eichkätzchen wie bei Ibsen. Ich bin Piratenkönigin und Viehdiebin. Ich bin sein schlimmer kleiner Lump. Ich bin, sagt er, seine rotbraune Plünderin. Ich bin seine rühmliche Bernikelgans.

»Nora«, sagt Jim, »du bist Silbe, Wort, Satz, Wendung, Absatz und Seite. Du bist fette Vokale und pstendes Gezisch.«

»Nora«, sagt Jim, »du bist Erzählung.«

GANS

Galway21. März 1884

Ich werde im Arbeitshaus in Galway geboren. Nora Joseph Barnacle haben sie mich genannt.

Mammy war unverheiratet und schon sechsundzwanzig, als Daddy sie in die Ehe lockte und ihr versprach, ihr Leben werde erblühen und aufsteigen wie das Brot, das er zu seinem Lebensunterhalt buk. Aber das Einzige, das erblühte, war Mammys Bauch, und alles, was aufstieg, war Daddys Hand mit dem nächsten Glas und dem nächsten zu seinem Schnabel. Als ich drei war und meine Zwillingsschwestern zur Welt kamen, schickt Mammy mich zu ihrer Mutter, Oma Healy, in ihrem ruhigen Häuschen in Whitehall.

»Dass du eine Barnacle bist, daran ist nichts zu ändern«, sagt Oma, »sei aber immer stolz auf deine Healy- und deine Mortimer-Seiten.«

Trotzdem spann sie, während ich aufwuchs, für mich weiterhin Geschichten bei Brot und Butter und bitterem Tee.

»Du bist ein Seevogel, Nora Barnacle. Aus einer Muschel geboren.« Sie beäugte mich über ihre Porzellantasse hinweg.

»Nicht aus einem Ei, Oma, wie andere Vögel auch?«

»Nein, gar nicht aus einem Ei, mein Schatz. Aus einer Muschel. Denn die Bernikel ist eine seltene, eine magische Gans.«

»Ich mag Magie.« Ich versuchte, meinen Tee so wie Oma zu schlürfen, herzhaft, aber elegant. »Wo kommt die Muschel her?«, fragte ich.

Oma beugte sich näher zu mir, brach ein Stück Korinthenkuchen ab und steckte es mir in den Mund. Das andere kaute sie selbst und blickte dabei über meinen Kopf hinweg aus dem Fenster nach Whitehall, als hätte sie mich vergessen.

»Die Muschel, Oma?«

»Also, mein Mädchen, das ist das Merkwürdigste überhaupt. Die Muschel, aus der du kamst, wuchs wie eine Frucht am Zweig eines edlen Baums, der am Ufer der Galway Bay stand. Die Muschelfrucht wurde schwerer und schwerer, bis sie ins Meer fiel. Dort hat sie im Salzwasser gebadet, bis sie bei Salthill aufs Land gehüpft ist.«

»Du meinst, unser Salthill, wo wir die Promenade langgehen?«

»Genau das.«

Ich saß vor Granny und stellte mir eine Perlenmuschel vor, wie sie am Ufer liegt, genoppt wie die Muschelschale, die Onkel Tommy mir geschenkt hatte.

»Weiter, Oma. Erzähl mir mehr.«

»Diese wunderschöne Muschel platzte auf den Kieseln von Salthill auf, und drinnen war ein dunkelhaariges Baby, das war heiter und neugierig. Das Baby lächelte immerzu, und es hatte ein schlaffes Auge, das ihm ein weises und heiliges Aussehen verlieh.« Oma beugte sich zu mir her und legte mir einen kühlen Finger aufs Lid.

»Ich.«

»Ja, meine niedliche Nora, das warst du.« Oma stellt ihre Tasse hin. »An dem Tag ging deine Mutter über die Promenade von Salthill, und als sie die schöne Muschel sah, lief sie über den Strand dorthin. Beim Anblick des Babys darin, das zu ihr hinauflächelte, klatschte sie in die Hände. So glücklich war sie. Deine Mutter hob dich auf und ging mit dir nach Hause, mit ihrem kleinen Bernikelgooseen.«

Ich lehnte mich an die Stäbe des Stuhls. Führte die Porzellantasse an den Mund und ließ mir vom Tee die Zunge verbrennen.

»So ein Aufwand, bis ich geboren war«, sagte ich. »Vom Baum fallen und auf Wellen hüpfen und am Ufer landen und aus einer Muschel platzen, damit Mammy mich aufklaubt.«

Bloß um dann wie eine Gans auf der Messe verkauft zu werden, denke ich heute. Wär’s da nicht besser gewesen, wenn ich auf natürlichere Weise in die Familie gekommen wäre, frage ich mich, statt mit einer ordentlichen Portion Heimlichkeit? Wenn ich das geschafft hätte, dann hätte Mammy mich vielleicht nicht zu Oma gegeben. Wenn ich das geschafft hätte, dann würde ich vielleicht immer noch bei meinen Schwestern und meinem Bruder wohnen und wäre ein Teil vom Haus in Bowling Green. Wäre ich auf natürlichere Weise ins Leben gekommen, dann würde Mammy ihr gooseen vielleicht richtig lieben.

HERZENSBALSAM

Finn’s HotelAugust 1904

Montag. Ich liege im Bett und denke an Jim, wo ich doch schon auf und in Schürze und Haube sein müsste. Aber was soll’s, ich stehe erst auf, wenn ich meine Phantasien durchgespielt habe. Meine Hände wandern unters Nachthemd, ich lege einen Finger in die Ritze und drücke; ich knete meine Tittchen und streiche mit den Handflächen über die Nippel, und immer hab ich dabei Jims liebes Gesicht fest vor Augen. Mehr als ihn brauche ich nicht im Kopf.

Gestern Abend, auf unserem Spaziergang nach Ringsend, hat er mir gesagt, eine Bekannte von ihm, bestimmt eine dieser Damen mit Geld, würde ihn »farouche« nennen.

»Farouche, Jim?«

»Wild, scheu.«

Von dem Wort schien er verletzt. »Aber ist deine Wildheit denn nicht eine deiner besten Seiten?«, sagte ich. »Macht die dich nicht zu dem Mann, der du bist?«

Und er stieß mich gegen eine Mauer und flüsterte mir immer wieder meinen Namen ins Ohr und nannte mich mit seinen Namen für mich: Goosey, Sleepy-eye, Blackguard.

Er sagte: »Ich mach dich zu meiner kleinen Fickmaus«, und als ich das hörte, entglitt mir der Verstand, und ich küsste ihn mit dem hell strahlenden Licht meines Körpers.

Jim sagt, ich soll ihm Briefe schreiben, aber meine Gedanken sind auf Papier steif – ich schreibe nicht gern; die Wörter fließen mir nicht so aus der Feder wie ihm. Ich bin wie die meisten mit zwölf von der Schule abgegangen, und seitdem hatte ich nicht viel Anlass, mehr als ein paar Zeilen zu schreiben. Aber Jim will wissen, was ich denke, wenn wir getrennt sind, damit wir uns fester aneinanderbinden, aber mir scheint, als würde ich immer nur an ihn denken, und will er etwa Briefe lesen, die sich nur um ihn drehen? Vielleicht.

Ich steige aus dem Bett, nehme mein Papier und ein Buch, das mir hilft, den Brief zu schreiben – das brauche ich auch wirklich, denn ich weiß nicht, was ich sagen soll, und so sitze ich da und kaue mir die Finger ab und glotze auf das leere Blatt. Nach viel Geschreibsel und Zerknüllen verschriebener Blätter produziere ich ein paar Zeilen:

Liebster Jim,

bei Nacht fliegt meine Seele aus der Leinster Street in die Shelbourne Road, um sich mit Deiner zu verflechten. Jim, ich ertrage es nicht, von Dir getrennt zu sein, und mein Geist beschwört und herzt Dich jede Minute jeder Stunde, die ich meine Arbeit mache, Betten richten und Bedienen, als würde mein Herz vertrocknen, wenn der Balsam von dir es nicht ölte. Das ist Liebe, Jim, sie ist beständig, quälend und wahr, und heute Abend, mein liebster Schatz, werde ich Dich sehen, dann werden wir uns an der Hand halten und uns freuen, dass wir einander unter allen Leuten in Irland gefunden haben. Ich segne den Tag, an dem Du mich zum ersten Mal auf der Nassau Street angesprochen hast mit Deinem ernsten Gesicht und der Matrosenmütze und Deinen dreckigen Schuhen, und ich danke Unserer Lieben Frau, dass ich sogleich an Deiner höflichen Art erkannt habe, dass Du ein guter Mann bist. Und ich segne den Tag, an dem wir erstmals spazieren gingen – der sechzehnte Juni ist in meiner Seele eingeätzt. Ich bin einsam ohne Dich, Jim, auf immer die Deine,

Nora

Hastig schlüpfe ich in meine Uniform und renne wie der Blitz, um noch die Post zu kriegen, denn Jim soll meine Worte noch am Vormittag lesen; ich hoffe, sie gefallen ihm. Er hat recht, dass ich mir Sachen notieren soll, dadurch fühle ich mich ihm wirklich näher, es bringt ihn mir. Die Briefe sind mir Herzensbalsam.

MUND

DublinAugust 1904

Jim hat eine wunderbare Art zu reden. Es sind nicht nur die hübschen Wörter, die er kennt, ein ganzes Wörterbuch davon hat er im Kopf, es ist seine Stimme. Sie geht hoch und runter, hält sich aber auch ruhig und beherrscht. Jim klingt wie einer auf der Bühne, der eine Rede hält. Er könnte alles Mögliche sagen und käme trotzdem rüber, als hätte er den Text geprobt und trüge ihn nun vor. Jeder Satz, der ihm aus dem Mund fällt, tut es zur rechten Zeit und auf genau die rechte Art. Ich seh das als ein Geschenk Gottes. Und weil seine Stimme so schön ist wie die eines Redners – eines Thomas Kettle oder Charles Stewart Parnell –, muss man ihm einfach alles glauben, was er sagt.

Die Mädchen, mit denen ich im Finn’s arbeite, nennen Jim »nobel«, und sie können’s nicht glauben, dass er mit mir zusammen ist.

»Man sollte doch meinen, dass einer wie der sich mit einer von seinesgleichen zusammentut«, sagte Molly Gallagher mal zu mir.

»Aber bin ich denn nicht für jeden gut genug, Molly?«, sagte ich darauf getroffen.

»Na sicher, Nora«, hat sie gesagt und sich bei mir eingehakt, aber der Zweifel war ihr ins Gesicht geschrieben.

Tatsächlich finde auch ich es kaum zu glauben, dass Jim mich den gebildeten Damen vorgezogen hat, die er kennt, diesen Sheehy-Frauen und den ganzen anderen. Die haben wie er so etwas Vornehmes an sich und klingen so schön, wie Wesen aus einer anderen Welt. Verglichen mit denen allen klingt meine Stimme wie die einer Gans, laut und schnell sprudelt es aus mir raus. Aber Jim sagt zu mir, ich klinge »melodiös«, und er sehne sich danach, mich reden zu hören.

»Sprich mit deiner westlichen Zunge zu mir, liebste Nora«, sagt er, wenn wir auf dem Howth Hill liegen und den kühlen Abendwind über uns streichen lassen. Ich bin so gern mit ihm am Meer, wo wir in der Salzluft baden.

»Was soll ich denn sagen, Jim?«

»Erzähl mir«, sagt er leise, »die Sirenengesänge deiner Seele. Lass mich die Melodien deines Geistes hören, mein kleiner Galway-Schlingel.«

Ja, so redet er. Wäre er ein anderer, würden sich seine Worte blöd anhören, aber Jim kann wie ein Dichter oder Politiker klingen, beides zugleich. Er hat die ideale Stimme für sich, so wie er ist, und das muss man an ihm bewundern und lieben. Und ja, ich liebe ihn, wirklich. Das weiß ich schon, denn wenn ich nicht mit Jim zusammen bin, ist es, als hätte ich mich mit seinem flüsternden Geist umhüllt. Ist er fort, dann ist es, als wäre mir ein Teil meines Körpers genommen. Nie verlässt er mich, Kopf wie Herz. Und ist das nicht die herrlichste von Gottes Gaben?

Heute aber schilt er mich.

»Was war das denn für ein Brief, Nora?«

»Wie meinst du das, Jim?« Ich rolle mich auf die Seite, um ihn anzusehen.

Er streichelt mir mit den Fingern die Haare. »Das hat überhaupt nicht wie du geklungen.«

Ich senke den Blick und wölbe die Unterlippe vor. »Ich weiß doch gar nicht, wie ich schreiben soll.«

Er drückt mir das Kinn hoch. »O doch. Schreib, wie du sprichst, gooseen. Mag ich dich nicht deswegen so sehr? Deine hinreißende Galway-Stimme und deine lustigen Geschichtchen.«

»Ich will’s versuchen, Jim«, sage ich, obwohl ich keinen Schimmer habe, wie ich tun soll, was er will.

LIED

Dublin24. August 1904

Ich habe heute Abend frei, und Jims Freund Vincent Cosgrave kommt zu Finn’s Hotel, um mich zu den Konzertsälen in der Brunswick Street zu begleiten. Dort wird Jim heute Abend singen, und ich platze fast, so stolz bin ich auf ihn.

»Ich werde vor Dir dort sein, meine kleine Schmollnora«, hat Jim gestern Abend geschrieben, »grässliche Auftrittspanik verbietet mir, Dich zu sehen, bevor ich singe.«

Vor dem Finn’s bietet mir Cosgrave den Arm an, ich zögere, nehm ihn dann aber. Er zockelt wie einer, der hinter einer Leichenkutsche herläuft, also ziehe ich nach einer Minute die Hand zurück und erhöhe das Tempo.

»Wohin denn so schnell, Miss Barnacle?«, sagt er. »Sie sind ja wie dieser Hengst Throwaway, wie Sie so vor mir davonsausen.«

Ich lache. »Dieses Pferd, Mr Cosgrave, ist wohl das einzige, das ich kenne.«

Er lächelt. »Wie das?« Ich schüttle den Kopf. »Na, kommen Sie«, sagt er, »erzählen Sie’s mir.«

»Also gut, ich erzähle Ihnen, wie ich zum ersten Mal von Throwaway gehört habe.« Ich gehe langsamer, bis Cosgrave zu mir aufgeschlossen hat, dann erzähle ich ihm von dem Mann im Hotel mit dem Rasiermesser und seiner Verzweiflung, dass ebendieses Pferd in Ascot gewonnen hat. Cosgrave lacht, und ich lache auch, obwohl die Sache so erschreckend war. »Throwaway!«, schreie ich genau wie der Mann.

»Und haben Sie Jim erzählt, dass dieser Bursche in dem Zimmer im Finn’s nichts als ein Unterhemd anhatte, Miss Barnacle?«, fragt Cosgrave und langt nach meinem Arm; um seinen Mund ist ein böser Zug, eine Art Grienen. Ich trete einen Schritt von ihm weg. »Ach, das haben Sie dem lieben Jim nicht offenbart? Schlimme Nora.« Er droht mir mit dem Finger vor der Nase, packt dann meine Hand und versucht, sie zu küssen. Ich reiße sie weg.

»Mr Cosgrave! Jim Joyce wäre über diese Possen nicht erfreut, wo er Sie doch gebeten hat, mich zu begleiten.«

»Jim Joyce, Jim Joyce«, spottet er. »Dieser Jim Joyce steht mir bis zum Hals. Und Sie, Nora Barnacle, kennen ihn sehr wenig. Der Bursche mag Ihnen sagen, dass er Sie verehrt, aber das ist nicht von Dauer. Glauben Sie’s mir. Zum einen ist Joyce verrückt – wer wäre das nicht, der bei diesem Vater wohnen muss? Mr John Stanislaus Joyce, dieser enttäuschte, versoffene Wichtigtuer.«

»So spricht man nicht von Mr Joyce. Sie wissen nur wenig davon.« Aber es trifft mich, dass Jim mir kaum von seinem Familienleben erzählt und nur manchmal bitterlich über seinen Vater seufzt und über das Elend mit seinen Schwestern und Brüdern, die ebenfalls noch zu Hause wohnen.

Cosgrave kommt mit dem Kopf nahe an mich ran. »Und Ihr Jim, das sollten Sie wissen, ist auch ein Mann mit besonderen Trieben, und er sucht sehr gern die besonderen Häuser in der Tyrone Street auf.«

Mir missfällt seine bissige Art, und ich spüre, wie mir die Haut unterm Kleid heiß wird; ich kenne den Mann gar nicht und lasse mich nur von ihm begleiten, weil er mit Jim gut befreundet ist. »Ich finde, für einen Tag haben Sie genug gesagt, Mr Cosgrave.«

»Na, Miss Barnacle, nicht ganz – das Größte ist, dass Joyce ein echter Irrer ist. Total verrückt.« Er tippt sich an die Stirn und richtet den Finger dann auf mich. »Denken Sie dran, dass ich’s Ihnen gesagt habe.«

Daraufhin läuft Cosgrave vor mir her. Ich folge ihm in den Konzertsaal, und er gibt keinen Piep mehr von sich, worüber ich sehr froh bin; es ist mir lieber, wenn ich mir sein bitteres Geschwafel nicht mehr anhören muss. Eine absolute Frechheit, so mit mir zu reden. Natürlich ist Jim verrückt! Aber dann sage ich mir, dass ich doch mal eines der Mädchen im Finn’s frage, was in der Tyrone Street passiert, obwohl ich fürchte, dass ich es schon weiß.

Im Konzert ist Jims Bruder Stanislaus. Er kommt in der Pause zu mir ins Foyer, wo ich, allein an die Wand gelehnt, nachdem Cosgrave sich dünngemacht hat, einen Pfefferminzlikör trinke. Ich erkenne ihn auf Anhieb, als ich ihn sehe, obwohl wir uns noch nie begegnet sind. Stannie ist wie Jim und auch wieder nicht – er ist schmal und ernst wie er, aber klobiger und schüchterner, und er hat dichtere Haare.

»Miss Barnacle«, sagt er leise und hält mir die Hand hin. »Stanislaus Joyce.«

»O Stannie, das habe ich mir schon gedacht«, sage ich und schüttle sie. »Ich hätte nicht geglaubt, dass ich den besten Bruder je mal leibhaftig sehen würde, Jim redet unablässig von Ihnen.« Ich nippe an meinem Likör aus purer Nervosität, weil ich einen von Jims Verwandten kennenlerne. »Aber woher wussten Sie denn, wer ich bin?«

»Ich gestehe, dass ich Sie gelegentlich mit Jim gesehen habe, auf der Straße in der Stadt.«

»Und Sie haben nicht gewinkt oder sind zu uns gekommen? Schämen Sie sich, Stannie!« Ich lache.

Er errötet, was mich bestürzt.

»Ach, das war nur so dahingesagt, entschuldigen Sie. Freut mich sehr, Sie endlich kennenzulernen, Stanislaus Joyce.«

Ich umfasse seine Hand und schüttle sie erneut, aber er versteht das als Aufforderung zu gehen und lässt mich mit dem Pfefferminzlikör und, wie ich fürchte, einem verdatterten Gesicht stehen.

Ich grinse von Ohr zu Ohr, so stolz bin ich auf Jim. Keiner kann so reden wie er und, das ist jetzt klar, auch nicht so singen. Selbst als der Pianist wie ein Baby losheult und entnervt von der Bühne rennt und Jim sich selbst am Klavier begleiten muss, stockt er nicht. Er setzt sich dran und spielt wie ein Engel. Aus seinem Mund kommen die lieben Worte über die Sally Gardens und dass man die Liebe leichtnehmen soll. Ich weiß, er denkt an mich, als er die Noten wirbeln und aufsteigen lässt – mein Herz wirbelt und steigt mit ihm auf. Mit Jim Joyce würde ich bis an den Rand der Welt gehen, das steht fest. Und wenn ich dann dort wäre, würde ich mich mit ihm ins schwarze All mit seinen Sternen fallen lassen.

AUGEN

DublinSeptember 1904

Jim hat ziegenblaue Augen, klar wie Salzwasser, Augen, die elektrisch sind von den Sprüngen seines wilden Geists. Verglichen damit sind meine Schlamm, aber Jim sagt, sie sind wie Bergseen. Er sagt, ich habe die Augen einer Heiligen, einer Jungfrau, einer gefälligen Gipsmaria.

»Ach, lass das doch«, sage ich, »eine gesegnete Statue?«

»Deine Augen sind ruhig wie die der Madonna«, sagt er. »Selbst wenn deine Hand mich zur Freude kitzelt, bleiben deine Augen flüssig und melancholisch.« Er reibt sich die Stirn. »Meine Augen dagegen, die schmerzen und werden schlechter. Ich wette, mit fünfzig bin ich blind. Blind wie der biblische Bartimäus.«

So redet Jim. Er hat Bildung, war an der Clongowes-Wood-Schule in County Kildare und dann am Belvedere College und an der Universität hier in Dublin. All das für Jungs aus betuchten Familien. Sogar in Paris war er und hat Doktor studiert, aber als seine Mutter krank war und es mit ihr ans Sterben ging, kam er zurück. Sein Pappie setzte kolossale Hoffnungen auf Jim, aber dabei hat er diese Hoffnungen selbst versoffen, sagt Jim. In feinen Schulen und Colleges ist Geld alles, und wenn’s weg ist, sitzt du auf der Straße, egal, wie großartig du Sätze drechseln kannst.

Unsere Köpfe stecken im Strandhafer zusammen, und die Irische See wispert nah. Wir haben unterschiedliche Köpfe. Der von Jim ist voller Lieder und Geschichten, Fragen und Plänen, Ärgernissen und Unzufriedenheiten. Meiner ist, glaube ich, voll mit anderen Sachen: Liedern, klar, aber vor allem mit Erinnerungen und, ganz wichtig jetzt, Gefühlen. Ich liege einfach nur gern in seinen Armen und küsse ihn, spüre die sanfte Wärme der Lippen, seine Hände, die in meine Unterhose schweifen, meine in seine. Aber Jim redet gern und sinniert und lässt sich über alles aus; immer plagt er sich, versucht, die Dinge zu begreifen.

»Findest du, der Tenor John McCormack kann einen Ton so gut halten wie ich?«, sagt er.

»Nein.«

»Hat dieser Lümmel Cosgrave versucht, dich an der Hand zu halten, als er dich zu dem Konzertsaal begleitet hat, um mich singen zu hören? Hat er versucht, dich zu küssen? Oder Schlimmeres? Sei ehrlich, Nora.«

»Das hat er nicht.«

»Fandest du, Stannie hat dich komisch angesehen, als ihr euch begegnet seid?«

»Ach, Jim. Was willst du denn damit sagen? Komisch? Dein eigener Bruder!«

»Haben die anderen Mädchen, die im Finn’s Hotel arbeiten, einen Freund?«

»Ja.«

»Sind die lose mit ihnen?«

»Weiß ich nicht.«

»Aber reden Mädchen denn nicht über alles, Nora?«

»Wohl schon.«

»Dann lügst du mich jetzt also an?«

»Jetzt halt aber den Mund, Jim, um der Liebe Gottes willen, und küss mich wieder.«

Er beugt sich zu mir, und ich nehme seine Zunge zwischen die Zähne und beiße zu, bis er lacht. Er hält mir beide Handgelenke überm Kopf und bohrt mir die Zunge tief in den Mund, stochert an jedem Zahn und leckt überall rum, bis ich von dem Irrsinn ganz feucht bin. Unser Atem geht schnell wie bei Pferden nach dem Rennen, und wir wälzen uns im Strandhafer, und das Meer singt seinen Sirenengesang, und die Luft ist scharf und frisch. Wir lassen das Küssen, die Münder weichwund, drehen uns auf den Rücken und schauen zu den Wolkenformen hinauf, die über uns am blauen Himmel ziehen: da ein flauschiger Mastkorb, dort eine getupfte Makrele. Ich nehme Jims Hand und drücke sie.

Meine ganze Sehnsucht nach Galway ist weg. Seit ich mit Jim gehe, hat Dublin die Arme für mich geöffnet, mich an die Brust genommen. Mein Jackeen Jim. Er ist so sicher aus Dublin geschnitzt, wie’s die Nelson-Säule war. Aber er redet weiterhin davon, wegzugehen, alles hinter sich zu lassen; er sieht eine helle Zukunft fern von diesem Land. Ich wage nicht zu fragen, ob ich mit kann; ich hoffe, er bittet mich darum.

Ich drehe mich auf die Seite und sehe ihn an: das knitterige Leinenjackett, die schmutzigen Sportschuhe, die schlauen Augen, jetzt ruhig unter schläfrigen Lidern. Er wirkt heiter und unschuldig, dennoch ist er derjenige, der mir einen Handschuh geklaut, ihn mit zu sich ins Bett genommen und mir hinterher gesagt hat, dass er die ganze Nacht »aufgeknöpft« neben ihm gelegen hat, als könnte ich das glauben. Ich würde mal sagen, dieser Handschuh hat ganz schön viel Reiberei erlebt! Ich schaue Jim an und frage mich, was Mammy wohl dazu sagen würde, dass ich hier am Meer liege und ein Handschuh streichelnder Jackeen stromert mir mit den Fingern unters Strumpfband und noch weiter. Was würde sie dazu sagen, dass meine Hände seinen Schwanz da in seiner Hose beherrschen? Gewiss wäre sie von Zorn verderbt. Und Onkel Tommy? Na, der würde den Donner aus mir rausprügeln, aber wie, so wie er’s wegen Willie Mulvagh gemacht hat. Als er mich mit Willie sah, hat Onkel seinen Stock geholt, und danach war ich grün und blau und bin zum ersten Zug von Galway weggerannt. Ja, Mammy und Tommy, die würden Gift und Galle spucken, könnten sie Jim und mich jetzt sehen, frei wie die Vögel, eingemummt in Liebe wie in einen Schal. Und ich merke, wie egal mir das ist.

ERINNERUNG

DublinSeptember 1904

Obwohl Jim auf jeden anderen Mann eifersüchtig ist, dessen Mund auf meinem gewesen ist, muss ich ihm von den beiden toten Michaels erzählen, Feeney und Bodkin, und von dem armen Protestanten Willie, gegen den Onkel Tommy so viel hatte. Jim liebt Details und zieht aus allem eine Bedeutung: Daten, Lieder, winzige Begebenheiten, Gegenstände. Meistens erschöpft mich Jim mit seinen Nachforschungen in meinem Leben vor ihm, aber ihm zuliebe mach ich eben mit.

»Erzähl mir noch mal von Feeney«, sagt Jim.

Jim und ich spazieren wieder am Meer entlang, diesmal bei Sandycove, wo sein Freund Oliver St. John Gogarty in einem dicken Turm lebt. Ich lasse mir den Wind übers Gesicht streichen und erinnere mich an Michael.

»Er war nie ein stabiler junger Bursche, er hatte was von einem Lamm.«

»Einem Lamm?«

»Ich meine, Michael war blass, versunken. Immer ein bisschen krank. Aber er war lieb, und er konnte gut singen.«

»Wahrscheinlich hat Feeney oft für dich gesungen.« Seine Nase zuckt.

»Er hat The Lass of Aughrim gesungen und die traurigsten Stellen betont.«

»Mit euch beiden wurde es nichts, Nora, ein bisschen wie mit dem Liebespaar im Lied. Fahr fort.«

Ich setze mich auf die Seemauer. »Ach, Jim, immer soll ich mich wiederholen wie so ein seniles Weib. Hab ich dir das nicht alles schon erzählt?«

Er setzt sich neben mich und nimmt meine Hand. »Ich hör die Sachen eben gern, das sind gute Stoffe. Erzähl mir noch mal von dem Abend mit dem Regen.«

Ich blase Luft durch die Lippen, damit ich geduldig bleiben kann. »An einem Regenabend war ich im Bett, der Wind hat geheult, da flogen Steinchen an mein Fenster. Ich guck raus, und da war Michael Feeney, unterm Baum, er hat gezittert vor Kälte. ›Geh nach Haus, du holst dir noch den Tod‹, sag ich. ›Ich will nicht leben, wenn ich dich nicht sehen kann, Nora‹, ruft er zurück. Ich renne raus zu Michael und umarme ihn und geh wieder rein. Eine Woche später war er tot. Es war schrecklich. Gerade mal siebzehn, der Bursche.«

»Und du glaubst, du warst schuld an seinem Tod.«

Mein Herz murmelt in der Brust. »In einer solch stürmischen Nacht hätte er nicht draußen sein sollen. Es war krank.« Ich lasse den Kopf sinken. »Und dann hat Sonny Bodkin Tb gekriegt. Tja.«

Jim legt den Arm um mich und drückt; sein Blick ist schalkhaft. »Nora, meine kleine Männermörderin.«

Ich schüttle ihn ab. »Das ist nicht lustig, Jim. Sterben ist kein bisschen lustig.«

»Das stimmt, Nora. Der Tod senkt sich so leicht herab, aber er ist das Schwerste überhaupt.«

Die schon lange tote Oma Healy schwebt wie ein Fussel im Auge vor mir, so wie in meinen Träumen, sie lächelt nur. Jims Gesicht wird weich, und ich weiß, er erinnert sich wahrscheinlich an seine liebe Mutter, so wie ich an die einzige Frau denke, die mir eine echte Mutter war.

Wir sitzen nebeneinander auf der Seemauer und lassen uns von den Stößen der Wellen, ihrem graugrünen Licht beruhigen und besänftigen, während wir die Toten beschwören.

WANDERVOGEL

Dublin15. September 1904

»Ich bin ein Wandervogel, Nora«, sagte Jim zu mir, als ich ihn vor gerade mal drei Monaten kennenlernte, und das hat sich als wahr erwiesen. Er fliegt von einer Unterkunft zur anderen, hier bei diesem Freund in der Shelburne Road, da bei jenem in Sandymount. Bei seinem Pappie und seiner Familie will er nicht wohnen, weil sie wie Egel an ihm saugen, sagt er. Wie’s steht, fällt es Jim schwer, sich an einem Ort niederzulassen, und ganz allgemein stören ihn Leute; er kann mit ihren Eigenheiten nur schwer umgehen.

»Ich habe selbst genug Launen, da muss ich mich nicht auch noch mit denen anderer beschäftigen«, hat er mal zu mir gesagt.

»Die Leute sind eigenartig, das gebe ich dir zu«, antwortete ich, aber ich habe Tage darüber nachgedacht, darüber, dass er mit anderen nicht auskommt. Bei den meisten kann ich mich halbwegs durchwursteln, und ich glaube, die, die das können, haben es im Leben leichter.

Momentan wohnt Jim bei seinem Freund Gogarty in dem alten Turm am Meer. Von dort in die Stadt ist’s ein ganzes Stück, also sehe ich Jim weniger, und das tut mir weh. Lieber bin ich jeden Tag mit ihm zusammen, denn nur wenn wir umeinander sind, fühle ich mich vollkommen. Daher ist’s eine hübsche Überraschung, ihn vorm Finn’s zu sehen, als ich in meiner Abendessenspause kurz frische Luft schnappe.

Als er mich sieht, schnippt er die Zigarette weg, die er gerade raucht. »Nora, ich habe dich im Geist herbeigerufen, und du bist gekommen.« Er tritt zu mir und nimmt meine Hände, und er hat einen fiebrigen Blick.

»Jim, um Himmels willen, was ist los?« Seine hübschen blauen Augen sind blutunterlaufen, die Lider geschwollen. »Hast du geweint, Liebster? Ist was passiert?«

Er zerrt mich an der Wand entlang, weg vom Hoteleingang; seine scharfen Blicke nach links und rechts machen mich unsicher. »Nora, ich will weg von Dublin. Das Leben erwartet mich, falls ich darin eintreten möchte.«

Ich senke den Kopf, von seinem Geständnis verstummt. Er spricht so liebevoll von seiner Zeit in Frankreich, und da wusste ich wohl wegen der Dinge, die er da sagte, dass er dort wieder hinwollte, aber ich hoffte, ich würde genügen, um ihn in Irland zu halten.

Jim hebt mir mit einem Finger das Kinn und stellt die Frage, die ich erhofft, aber nicht erwartet habe. »Nora, willst du mitkommen?«

»Mit dir? Als Mann und Frau?«

Er schüttelt heftig den Kopf. »Nein, Nora. Ich lasse mich von keiner Kirche binden. Willst du mich darum weniger?«

Ich ziehe seine Hand weg. »Nein.« Ich zögere. Ich weiß, dass Jim für Priester oder Kirchen nichts übrighat, aber was würde denn aus mir werden, wenn wir zusammen weggehen, unverheiratet? Ich wäre befleckt, verdorben und könnte nie mehr zu meinem Leben hier zurückkehren. »Aber heiraten wir denn überhaupt mal, Jim?«

Er erschauert und blickt zu Boden. »Ich weiß nicht, ob ich für den Ehebund geeignet bin.«

Ich nicke und stelle mich so hin, dass ich den Hoteleingang sehen kann, falls der Geschäftsführer den Kopf rausstreckt und mich sieht. Es wäre ein großes Abenteuer, mit Jim wegzugehen, weg von allem, was wir kennen, aber ich würde gern heiraten, auch wenn er’s nicht wollte. Ich denke, dass ich ihn vielleicht nach und nach dazu beschwatzen könnte. Schließlich wäre es ungehörig, wenn Mann und Frau ehelos zusammen sind. Bestimmt kann ich ihn davon überzeugen, wenn wir zusammen ins Ausland gehen, aber nur auf die stille, leise Tour. Jim lässt den Kopf immer noch hängen, er klappert mit den Zähnen, und sein Blick ist der eines Gehetzten.

»Jim, dich hat was durcheinandergebracht, und zwar arg. Willst du mir sagen, was es ist?«

»Ich bin von der Scotsman’s Bay hergelaufen, in der Nacht, Nora, um dich zu sehen und dich zu fragen, ob du mit mir von hier fortwillst. Bitte sag, dass du es willst.«

Mein Herz hämmert gegen die Rippen – ich bin für Jim die Welt so wie er für mich. »Du warst die ganze Nacht auf? Genauso siehst du auch aus.« Nie habe ich ihn so wackelig gesehen, nicht mal nach einer seiner heftigen Nächte, wenn er mit seinen Freunden getrunken hat.

Jim schlägt die Hände vor den Kopf und stöhnt. »Beantwortest du mir bitte meine Frage, Mädchen?«

Ich nehme seine Hände. »Natürlich verlasse ich Dublin mit dir. Mit dir ginge ich überallhin, Jim.« Mein Herz trommelt gegen den Brustkorb, aber ich meine es auch so – mehr als alles andere will ich bei ihm sein.

»Verstehst du mich, Nora? Weißt du, was das heißt?« Sein Blick ist wild.

»Ja«, sage ich, »ja.«

Ein winziges Schluchzen entweicht seiner Kehle. »O Nora, danke.« Jim küsst meine Hand, dann zündet er sich mit zitternden Fingern eine neue Zigarette an. »Gestern Abend hat Gogarty auf mich geschossen, im Turm.«

»Er hat auf dich geschossen?« Meine Verblüffung ist groß. »Mit einer Waffe?«

»Er hatte diesen grauenhaften Hiberno-Teufel Trench zu Besuch. Trench sagte, er habe geträumt, ein Panther wolle ihn töten, und da hat dieser verdammte Idiot einen Revolver hervorgezogen und eine Kugel durchs Zimmer geschossen. Damit niemand dramatischer als er war, nahm Gogarty die Waffe und schoss auf meine Seite des Zimmers, wodurch etliche Pfannen auf mich herabschepperten. Da wusste ich, dass ich bei Gogarty keine Nacht länger bleiben konnte. Er ist ein Troll wie so viele Männer, die ich kenne, und obendrein verrückt.«

Ich bekreuzige mich. »Gefährlich, das ist Gogarty. Ein Glück, dass du nicht mausetot bist, Jim. Wenn ich den Kerl seh, kriegt der eine Standpauke, wie er sie noch nicht gehört hat.«

Jim kichert und fasst mich um die Taille. »Du bist ungewöhnlich schön, wenn du so wie ein Drache fauchst in deiner weißen Haube und der Schürze, Nora Barnacle. Wenn wir fortgehen, vielleicht packst du dann auch deine kleine Uniform in den Koffer?«

Ich stoße ihn weg. »Benimm dich, James Joyce.«

Jim schlackert mit den Beinen, die Aufregung hat ihn durchgeschüttelt, das ist klar; er geht mit dem Gesicht nah an mich heran. »Nora, ich war bei Byrne – der einzig Vernünftige unter meinen Bekannten – und habe ihn gefragt, ob wir ins Ausland sollen, und er hat gesagt, ich solle nicht zögern, dich zu fragen, und wenn du ja sagtest, solle ich dich so schnell wie nur irgend möglich nehmen.«

Ich senke den Kopf: Byrne kenne ich gar nicht, aber es freut mich, dass er für mich gesprochen hat. Die Hoteltür geht auf, und eine Gruppe Gäste kommt auf den Lincoln Place geweht. Bald wird man mich vermissen.

»Ich muss wieder rein, Jim. Wenn sie mich erwischen, wie ich hier mit dir rumtrödle, krieg ich Druck. Und sie kürzen mir den Lohn. Wir werden jeden Penny brauchen.«

Er legt die Hände auf meine Arme, dreht mich zum Hotel hin und schubst mich spielerisch. »Geh«, sagt er. »Du hast jetzt versprochen, mit mir mitzukommen, und das geht nicht mehr rückgängig zu machen.«

»Das geht nicht und wird auch nicht passieren«, sage ich und werfe ihm eine Kusshand zu.

»Ich wusste, dass es eine gibt, die mich versteht«, ruft er mir nach, als ich zur Tür des Finn’s renne; bevor ich hineinhusche, drehe ich mich noch mal um und winke ihm zu.

Während ich Kamine abstaube, Laken glattziehe und Toilettenschüsseln putze, bleibt mir immer wieder die Luft weg, wenn ich mir vorstelle, wie zwei Kugeln durch den Turm fliegen, und die schreckliche Angst, die Jim da hatte. Die Gefahr, in die Gogarty ihn brachte. In mir dreht sich und pocht alles vor Erleichterung, dass mein Jim in Sicherheit ist und dass wir bald richtig zusammen sind, nur wir beide, und niemand auf Gottes Erde kommt uns dabei in die Quere. Immer wieder strahle ich bei der Arbeit übers ganze Gesicht, ich kann nichts dagegen tun; es kommt in unerwarteten Wellen, und ich heiße sie willkommen und genieße sie, ebenso das taumelige Rappeln meines Herzens. Wir gehen! Wir gehen!

EXIL

Dublin8. Oktober 1904

Der Oktoberhimmel über der North Wall ist so exotisch wie Pflaumenfleisch, Gelb geht über in Rosé. Ich stecke in einem geborgten Mantel – Molly Gallaghers bestem –, weil ich keinen eigenen habe, und ich weiß nicht, ob es in der Schweiz warm oder kalt ist. Und obwohl Jim schon mal in Europa war, kann er’s auch nicht sagen. Das Gold des Eherings, den er gekauft hat – und mir vor dem Juwelierladen auf den Finger gesteckt hat –, zwinkert mir zu und lenkt mich davon ab, unten am Kai nach Jim Ausschau zu halten. Sein Pappie und ein paar aus der Familie werden ihn verabschieden; Jims Vater glaubt, er reist allein. Von mir ist niemand da, um mir nachzuwinken, weil ich keinem gesagt habe, dass ich gehe.

Die Luft ist salzigsüß und kühl, die Bullaugen strahlen Licht in die Dämmerung. Das Deck ist voll mit denen, die unbedingt bleiben wollen, und denen wie ich, die unbedingt wegwollen. Meine Beine und mein Wille scheinen entschlossen, mich weiter nach Osten und noch weiter zu tragen. Weg von Galway, jetzt weg von Dublin auf den Kontinent, nach Zürich, wo Jim eine Lehrerstelle ergattert hat.

Endlich kommt Jim an Bord, ich sehe ihn durch die Menge tauchen, an unserem verabredeten Treffpunkt reckt er den Hals nach mir. »Jim!«, rufe ich und wedle mit der Hand hoch überm Kopf. »Jim!«

Die Anspannung in seinem Gesicht löst sich, und er kommt, lässt den Koffer fallen, den er mühsam geschleppt hat, und nimmt mich in den Arm.

»Jetzt ist es so weit, Nora. Nulla retrorsum. Kein Zurück mehr.«

»Dann schauen wir nach vorn, Liebster.«

Wir wenden uns dem offenen Meer zu und allem, was dahinter liegt; wir stehen nebeneinander und sehen zu, wie sich die Dämmerung weiter herabsenkt. Jim ist fahrig, ganz zappelig, raucht eine Zigarette nach der anderen. Er schnippt die Stummel nach den Möwen, die schreien wie Klageweiber. Das Schiff legt nun langsam vom Pier ab.

»Es geht los, Nora.«

»Ja, Jim.«

Wir bleiben an der Reling stehen, Irland den Rücken zugedreht. »Dich sind wir los, du alte Sau. Kein Mensch mit Selbstachtung bleibt in Irland«, sagt Jim. »Für die Iren ist nichts natürlicher, als ihre Heimat zu verlassen. Dann können sie desto besser um sie weinen«, sagt er. Mir dreht sich der Magen um, und ich fange an zu weinen. »O Nora, Nora, habe ich dich erschreckt? Bist du traurig, dass wir fahren, mein Schatz?«

Ich schüttle den Kopf. »Mir geht’s gut, Jim, ganz prächtig.«

Es ist nicht so, dass es mich schmerzt, eher überschwemmen Erleichterung und Gewissheit mein Herz. Endlich sind Jim und ich allein zusammen. Weg von Galway und Onkel Tommy und Mammy. Weg von Dublin und Cosgrave und Gogarty und Jims Pappie und Bruder Stannie und allen anderen seiner großen, grapschenden Familie. Es ist gut, sie alle auf der Insel zurückzulassen.

Ich weine weiter, und das Salz meiner Tränen gibt mir Auftrieb, als wären sie das Meer und ich ein hüpfendes Stück Treibgut. Wie kann ich erklären, dass ich glücklicher bin denn je? Glücklich, dass Jim diese Reise mit mir teilt, dass wir jetzt verbunden sind, wenn nicht durch Heirat, so doch durch Vertrauen. Ich sehe Jim an und lache, und immerzu perlen mir Tränen aus den Augen. Er zieht mich an sich und lacht ebenfalls. Ja, ich bin glücklich. Ich bin jetzt leicht und frei und zufrieden wie eine Gans im Flug, die nach etwas Weichem Ausschau hält, um sich fallen zu lassen.

GELD

Paris9. Oktober 1904

Der Zug zockelt in die Gare Saint Lazare, eine finstere Höhle. Es waren lange zwei Tage, erst London, wo wir einem Verleger nachliefen, der sich nicht fangen lassen wollte, dann weiter nach Paris, lange Stunden mit Zug und Schiff, Staub und stickiger Hitze und Kälte. Der Bahnhof Saint Lazare ist eine düstere Kathedrale über unseren Köpfen, und da überkommt mich ein Zittern, denn erst jetzt öffne ich mich dem, was wir getan haben. Jim sagt, wir sind verheiratet, aber tatsächlich sind wir es nicht, und ich bin ihm ausgeliefert, ohne eine andere Menschenseele, die mich beschützen kann. Das wenige Geld, das wir zusammen hatten, ist schon praktisch weg.

Vor dem Bahnhof glitzert Paris von Reichtum: Die Gebäude schimmern hell, und die Frauen schlendern in weißen Kleidern schick und beherrscht umher, ihre Kinder und Hunde sind so gepflegt wie sie selbst. Verglichen mit ihnen empfinde ich mich in meinem geborgten Mantel, zweckmäßig schwarz, als trübseliges, lotteriges Wesen. Wir schleifen Truhe und Koffer in einen Park beim Bahnhof, wo ich mich auf eine Bank fallen lasse, überall verkrampft und hungrig und von der Reise kaputt. Auch von meinen Tagen bin ich schlapp; das Blut läuft wie aus lauter Bosheit, um mich noch müder zu machen.

Jim lässt sich neben mich plumpsen und zieht meinen Kopf an seine Schulter.

»Ich bin so erledigt, Jim, ich würde auch vor einem Kamin schlafen, wenn man mich ließe.«

Er raucht eine Zigarette, und ich kann fast hören, wie es in seinem Kopf mahlt. »Bleib hier sitzen, Nora, mein Schatz, und warte auf mich. Ich gehe mir ein bisschen was von meinen alten Pariser Freunden leihen.«

Ich fasse ihn am Arm. »Ach, geh nicht weg, Jim. Und wenn mich einer belästigt?«

»Dann schrei ihn auf Englisch an, Nora. Der lässt dich dann in Ruhe.«

Ich blicke auf unser Gepäck. Beide können wir nicht gehen, und wir brauchen Geld. »Na schön«, sage ich.

»Gut so, mein schläfriges Mädchen. Ruh dich aus, und ich bin in Nullkommanichts wieder da.« Er kniet sich auf die Erde und sieht mich an, und ich zwinge mir ein Lächeln aufs Gesicht. »Du bist blass wie Milch.«

»Ich habe meine Tage gekriegt.«

»Ah. Dich drückt der Stiefel. Das sagen meine Schwestern immer.« Er küsst mich auf die Nase. »Ich bleib nicht lange.«

Mich drückt der Stiefel. Dich drückt der Stiefel. Die Wörter springen mir im Hirn herum, hämmern wie ein Zug über die Gleise. Mein Kopf nickt in Schlaf. Mich drückt der Stiefel. Dich drückt der Stiefel. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht, nur das Rumpeln der Kutschen und das Klackern der Hufe halten mich halb bei Bewusstsein. Mich drückt der Stiefel. Dich drückt der Stiefel. Mein Kopf sackt wie bei einer Puppe ohne Sägemehl und schreckt hoch, als wieder ein Fahrzeug vor dem Park vorbeifährt. Kneifender Hunger weckt mich vollends, und ich halte mir den Bauch und frage mich, wie wir an Essen kommen sollen, und ich will, dass Jim bald wieder da ist. Ich zähle bis hundert, erst auf Englisch, dann auf Irisch. A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig … Wie sollen wir ohne Geld überleben? … a sé, a seacht, a hocht, a naoi … Warum hab ich nicht mehr Geld beiseitegelegt, als ich gearbeitet habe? … a deich, a haon déag, a dó dhéag … Ich bin bei dreiundneunzig, als Jim durchs Parktor schlendert; ich wimmere freudig los.

Er kommt her, wedelt mit drei Scheinen. »Sechzig Franc«, quiekt er und zählt die Namen von Leuten auf, bei denen er war oder nicht war – Douce, Doktor Rivière, Curran, Murnaghan – und wer ihm was gegeben hat. Ich nicke, als er deren Hilfe aufzählt, aber mich interessiert nur das Geld.

»Wie viel ist das denn, Jim?«

»Reichlich«, sagt er, und die Knoten, die sich in mir gebildet haben, lösen sich ein wenig.

Wir fahren mit der Droschke zur Gare de l’Est, und Paris entfaltet sich um uns herum, das Flimmern einer Stadt, in der ich gern länger bliebe, aber wir müssen weiter. Ich schicke meiner Mutter eine Ansichtskarte mit dem Eiffelturm, dazu ein paar knappe Worte, damit sie weiß, dass ich fort bin. Falls sie sich Sorgen macht.

Jim und ich nehmen den Nachtzug nach Zürich, wo wir am elften Oktober eintreffen, volle drei Tage nach unserer Abreise aus Irland. Und zum allerersten Mal teilen wir ein Bett in einer Unterkunft, die Gasthaus Hoffnung heißt.

HOFFNUNG

Zürich11. Oktober 1904

Ich fummle im Badezimmer des Hoffnung an den Strapsen; meine Finger sind plötzlich nutzlos wie Würste. Meine Wangen im Spiegel sind pink wie von Schlägen, aber ich bin erhitzt und aufgewühlt, auch erregt. Ich löse die Haare, sodass sie mir über den Rücken fallen, und atme ein paarmal geräuschvoll, um mich ins Gleichgewicht zu bringen.

Ich hoffe, ich bin gut für Jim, gut genug für ihn. Wir haben noch nie richtig beieinandergelegen, haben einander schon mit Hand und Mund erfreut, aber wie wird jetzt wohl das Wahre? Ich zittere. Er erwartet mich im Schlafzimmer den Gang entlang. Jim ist nicht makellos unschuldig – er hat mir von seinen Tändeleien mit ungeratenen Frauen in Monto’s Absteige und um die Tyrone Street herum erzählt. Aber machen das ungebundene Jungen und Männer nicht einfach, schelte ich mich, zu denen gehen, die sich für Geld hinlegen? Jim hat das schon von früh an gemacht, und obwohl mich der Gedanke an die Gemeinheit dieser Rendezvous zunächst getroffen hat, verstehe ich doch, warum er da hin ist. Die Männer brauchen Erleichterung, sogar junge. Die Frauen machen das eben in der Hochzeitsnacht wett.

Solche Mädchen habe ich oft in Galway gesehen. Wir haben über sie gelacht, wie sie ihre reifen Körper gegen Brot verkauft haben. Jetzt weiß ich, dass sie ein hartes Leben haben – dreckige alte Kerle und gierige Kunden, die sie malträtieren, morgens, mittags und nachts. Und ich weiß, dass Jim erwartet, dass ich nicht wie diese Frauen bin, dass ich auch ein gewisses Maß an Tugend beweise, wenn ich ihn vollständig befriedige, und ich hoffe nur, ich kann es auch.

Ich nehme die Bürste und traktiere wie wild meine Haare – ich muss mich sputen. Am Becken wasche ich mir tagealten Schmutz zwischen den Zehen weg und spritze mir Seifenwasser zwischen die Beine. Das Blut meiner Tage fließt jetzt langsamer, worüber ich froh bin. Ich höre Jim ein paarmal husten, und ich weiß, dass er mir damit Zeichen gibt. Ich winde mich aus meinem Korsett – Jim nennt es den Brustharnisch, weil es ihn ärgert, dass er nie dran vorbeikommt. Ich ziehe das Nachthemd über, das ich eigens für diesen Anlass bei Pim’s gekauft habe. Wie die unberührte Baumwolle riecht und sich anfühlt, davon erschauere ich, und ich werde entspannt und straff zugleich. Ich knote meine abgelegten Sachen zu einem Bündel und gehe über den Gang zu unserem Zimmer.

Jim hat eine Kerze angezündet. Er hat sich im Bett aufgesetzt, einen schockierten, hoffnungsfrohen Ausdruck im Gesicht. »Komm näher, dass ich dich sehen kann, Liebste«, sagt er, und ich trete vor. Er streckt die Arme nach mir aus und rezitiert leise:

So sollen diese lieben Herzen mit Bedacht

Ein Licht verströmen und einander ehren.

Soll auch ein Engel heute Nacht

In diesem doppelt Herz verweilen und es lehren.

»O Jim.«

Ich lasse mein Kleiderbündel fallen und stürze zu ihm hin; er schlägt das Federbett zurück, damit ich neben ihn hineinkriechen kann. Wir fallen wie rasend übereinander her, Hände grapschen, Münder suchen die besten Landeplätze: Hals, Lippen, Ohren. Unser Atem geht in freudigen Stößen, Lungen und Münder arbeiten spontan. Jim dreht mich auf den Rücken und schiebt den Saum meines Nachthemds langsam von den Knöcheln zu den Knien zu den Schenkeln, dabei blickt er mit seinen eisblauen Augen unverwandt in meine. Ich grinse, und er lächelt zurück, dann senkt er den Kopf zwischen meine Beine. Mir wird puddlig und schwummrig, als die Spitze seiner Zunge die meines Geschlechts erreicht. Er saugt, er knabbert, er leckt. Sein Stöhnen ist hitzig, tierhaft, sein Atem und Speichel sind heiß auf mir, seine Zunge ist mal hart, mal weich. Ich bäume mich auf, ich lenke seinen Mund und singe meine Lust hinaus. Jim gleitet zu mir rauf, dann ist sein Mund auf meinem, heiß, glitschig und salzig, und er hat sein maneen in der Hand, um es mir reinzutun. Es braucht nur einen Ruck, dann ist er drin und reißt mich auf. Mein Nachthemd bauscht sich um meinen Hals, würgt mich fast, ich winde mich raus, und Jims Mund ist um meinen Nippel, gierig wie ein hungriger Säugling. Von seinem Nuckeln wölbt sich mein Rücken auf, und er stößt tiefer in mich, und mir ist, als käme sein maneen gleich zu meinem Hals raus. Wir sind fest umschlungen, das liebe doppelt Herz aus dem Gedicht, das er mir aufgesagt hat, und wir rammen und stoßen, bis wir beide dieselbe wahnwitzige Welle reiten, irgendwo außerhalb von uns, aber auch tief in uns drin, und das ist das Eigenartigste, Schönste, wo ich je war. Ich dreh ihn auf den Rücken und reite ihn.

»Fick mich, Liebster«, flüstere ich. Dann sage ich’s lauter. »Fick mich, mein Liebster.«

Jim schreit auf, und ich spüre seine Flut in mir, und ich ziehe mich zurück, damit ich ihre Wärme auch auf mir habe, und er schließt den Mund um meine Brust, bis auch ich erschauere wie ein Tier. Er wirft mich aufs Bett und streicht mit seinem nackten Körper über mich hinab, sodass sein Gesicht wieder unten ist, um mit dem Mund den himmlischen Wahnsinn zu spüren, der mich durchfährt.

Wir liegen still da. Unsere Haut nass, salzig, prickelnd. Wir atmen langsamer. Jim hebt den Kopf zu mir und lacht.

»Jetzt bist du meine kleine Fickmaus, Nora.«

»Ja, das bin ich, Jim.«

Ich lache und strecke ihm die Hände hin. Er schmiegt sich an mich, und wir küssen uns und kichern und halten einander, wir reden und streicheln und lieben uns die Nacht durch bis zur völligen Erschöpfung. Wir schlafen.

ARBEIT

Zürich12. Oktober 1904

Am Frühstückstisch können wir die Blicke nicht voneinander lösen. Fast verbrenne ich mir die Zunge an der heißen Schokolade, so wenig achte ich auf alles außer auf den Mann mir gegenüber. Das knusprige, buttrige Gebäck ist eine leichte Ablenkung, und wir essen durchaus einiges davon, aber die ganze Zeit starren wir auf das Neue, das wir im andern entdecken. Herr Döblin und sein Personal flimmern am Rande unserer Aufmerksamkeit, bedienen uns, räumen Tische ab, wenn die anderen Gäste zu Ende gegessen haben und gehen. Nach dem Frühstück taumeln wir aufs Bett, noch angezogen, küssen uns und pressen jeden Fetzen erhitztes Fleisch, den wir bloßlegen können, ohne uns ganz auszuziehen. Aber dann reißt sich Jim los und springt auf.

»Ich verlasse dich sehr ungern, gooseen, aber die Welt der Arbeit ruft.«

»Bleib nicht lange, Jim«, sage ich und ziehe den Rock hoch, um ihm kurz meinen Schlüpfer zu zeigen. Er springt noch einmal auf mich und steckt mir einen Finger rein, bis ich ächze. Seine Zunge erforscht sämtliche Bereiche meines Mundes, dann ist er wieder auf und geht unter Stöhnen und Grinsen zur Tür hinaus.

Ich weiß, er muss sich mit dem Mann von der Berlitz-Schule treffen, um Einzelheiten seiner Lehrerstelle zu erfahren, aber schon sehne ich mich nach ihm und habe eigentlich nichts weiter zu tun. Ich schmolle ein paar Minuten auf dem Bett, dann reiße ich mich hoch und gehe raus, um mich in dieser seltsamen Stadt Zürich umzuschauen.

Ich bummle durch die Bahnhofstraße und bestaune die üppigen Auslagen in den Schaufenstern, alles blitzblank und fein drapiert, verströmt es Reichtum. Ich trete näher, um die Sachen zu beäugen, die sehr geschmackvoll aussehen: Glacéhandschuhe, dünn wie Hostien, ein pflaumenfarbenes Devoré-Samtkleid, das ich so dringend will wie ein Kind Bonbons, Hüte mit Traubenbüscheln und Federn, einen halben Meter hoch. Jim sagt, auf Französisch heißt das »die Schaufenster ablecken«, was ich gut verstehe; meine Nase ist so dicht an der Scheibe, dass mein Atem einen Dampfflecken bildet. Ich male mit dem Finger ein J hinein und gehe weiter.

Ich streife weiter und denke an Jim, glühe von der Erinnerung an unsere Liebesnacht. Mein Herz und mein Geschlecht werden in einem willkommenen Pulsschlag straff und wieder schlaff. Aber mir will scheinen, dass Jim bei allem zwischen uns, aller Aufmerksamkeit und aller Lust nicht weiß, was Liebe bedeutet oder was das wirklich ist. O ja, er liebt mich, da bin ich mir sicher, aber bei all seinen kunstvollen Worten weigert er sich doch, das, was wir haben, als Liebe zu bezeichnen, er zögert, es solchermaßen zu definieren.

Gestern Nacht, nach dem ersten Mal, hat er Französisch mit mir geredet. »Tu es touchée, Nora«, sagte er. Er musste mir sagen, was das heißt, dass ich nämlich nicht mehr unberührt, keine Jungfrau mehr bin.

»Vielleicht wäre es einfacher, ›Ich liebe dich‹ zu sagen, das wäre weniger kryptisch.«

Er drehte sich weg. »Wie ihr Frauen immer so gern von Liebe redet.«

»Es gibt verschiedene Arten von Liebe, Jim«, sagte ich. »Mutterliebe, die der Liebenden, die unter Geschwistern.«

Worauf er sich achselzuckend eine Zigarette anzündete. Nie ist mir einer mit einer solchen Sturheit bei seinen Ideen und Einstellungen begegnet; wenn Jim sich mal eine Vorstellung gemacht hat, könnte sie ihm nicht mal der Teufel entreißen.

Heute Morgen habe ich ihn wieder bedrängt. »Liebst du mich, Jim?«

»Wenn die Geliebte zum Glücklichsein Liebe braucht, dann ist das, was wir haben, wohl Liebe.«

»Siehst du, Jim, du hast ›Geliebte‹ gesagt. Das Wort ›Liebe‹ ist in dem längeren Wort eingeschlossen.«

Ein kleines Achselzucken, und da hätte ich ihn am liebsten erwürgt, weil er nicht einfach »Ich liebe dich, Nora Barnacle« gesagt hat. Und wenn auch nur, um mein Herz zu beruhigen.

»Ich möchte dir redlich und ehrlich antworten, Nora, und wenn du mich etwas fragst und dir dann nicht gefällt, was du hörst, na, dann ist das deine Sache.«

Mein Jim, der ist wirklich einzigartig.

Ich laufe zurück zum Gasthaus Hoffnung und auf unser Zimmer, wo ich mich ein wenig ausruhen will, bis Jim zurückkommt, dann bin ich auch bereit für ihn, nackt im Bett, als Überraschung. Aber als ich die Tür aufmache, ist er schon da; er raucht am Fenster eine Zigarette. Er dreht sich nicht um.

»Jim?«

»Es gibt in Zürich keine Stelle für mich, Nora. Es war alles gelogen.«

Ich schließe die Tür hinter mir, mein Herz pocht wie wild. »Wie meinst du das, Liebster?«

»Diese englische Agentin, der ich geschrieben habe, hat mich um mein Geld gebracht; sie hatte nichts mit der Berlitz-Schule zu tun. Es hat hier nie eine Stelle für mich gegeben.«

»Verfluchte Frau.« Ich massiere die Finger. Unser Abenteuer in Europa ist schon vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat, und ich muss in Schande zurück nach Irland. Ich nehme mich zusammen, um seinet- wie auch um meinetwillen, gehe zu ihm und umschlinge ihn von hinten. »Das wird schon, Jim.«

Er dreht sich um und steckt mir die türkische Zigarette zwischen die Lippen; ich ziehe fest daran. »Das wird schon werden«, sagt er. »Ich lasse dich nicht im Stich, meine kleine gooseen.« Er küsst mich auf die Stirn. »Der Mann von Berlitz schickt einen Rundruf an ihre anderen europäischen Schulen; ich habe ihn bearbeitet, bis er eingewilligt hat. Irgendwo käme ich unter, sagt er, da sei er ganz sicher.«

»Ob wir wohl nach Paris zurückgeschickt werden?« Ich drücke hinterm Rücken beide Daumen.

»Wohl eher die Schweiz oder Italien.«

»Tja, dann ist es wohl so, Jim. Es ist mir gleich, solange wir nur zusammen sind.« Und es ist mir wirklich gleich.

»Mir auch, gooseen.« Er zieht die Nadel aus meinem Hut und hebt ihn ab, um mich besser im Nacken küssen und meine Kleider aufknöpfen zu können.

WEITER

Triest20. Oktober 1904

Jim schreibt die ganze Zugfahrt bis Triest – seine Erzählung handelt von einem Mann in Dublin namens Stephen Dedalus –, und ich betrachte die wundervolle Szenerie, die sogar noch besser ist als Kintopp. Die Berge sind steiler als die in Connemara und auch schwärzer, und die Seen sind so flach und gläsern, fast als könnte man drüberlaufen. Immerzu rufe ich Jim zu, er soll sich doch dieses Holzhaus und jenen Schneegipfel ansehen, aber wenn er erst mal schreibt, ist er ganz woanders und hört mich kaum.

Auch hier in Triest geleitet Jim mich nach der Ankunft durch einen hallenden Bahnhof zu einem Park. Jetzt haben wir nur unseren Koffer dabei – Herr Döblin vom Hoffnung in Zürich hat sich bereiterklärt, auf unsere Truhe aufzupassen.

»Warum muss ich denn schon wieder in einem Park warten, Jim?«, quengle ich.

»Es ist am besten, wenn ich allein zur Berlitz-Schule gehe.« Er zuppelt mit den Händen in der Tasche. »Wer hätte gedacht, als wir aus Dublin abreisten, dass wir in Österreich landen, Nora?«, sagt er leichthin.

Schmollend drehe ich den Kopf weg. »Ist es dir peinlich, mit mir gesehen zu werden, Jim?«

Er setzt sich neben mich. »Das ist doch Unsinn, Nora, und das weißt du auch. Aber die Schule erwartet keinen verheirateten Mann, deshalb muss ich vorsichtig vorgehen, weiter nichts.«

»Aber Jim, du bist doch gar nicht verheiratet, oder?« Ich will ihn necken.

»Du weißt genau, was ich meine, gooseen.«