17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

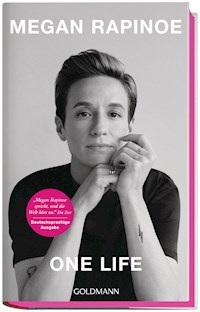

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Megan Rapinoe spricht – und die Welt hört zu!« Die Zeit

Megan Rapinoe ist eine der talentiertesten Sportlerinnen unserer Zeit und inspirierende Kämpferin für eine gerechtere Welt. Seit ihrem öffentlichen Coming-out 2011 setzt sie sich unermüdlich für die Rechte der LGBTQ-Community sowie für Equal Pay und geschlechtliche Gleichstellung ein. Sie engagiert sich für Black Lives Matter und war 2016 die erste weiße Profisportlerin, die als Zeichen der Verbundenheit mit dem NFL-Spieler Colin Kaepernick auf die Knie ging, um gegen strukturellen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Aus Protest gegen die Politik Donald Trumps lehnte sie es bereits vor dem Gewinn der Fußball-WM 2019 kategorisch ab, einer Einladung ins Weiße Haus zu folgen.

Rapinoe ist die Stimme des neuen Amerikas – inspirierende Athletin, Aktivistin und Autorin. In ihrem Debüt ONE LIFE erzählt sie die Geschichte ihres Lebens, vom Erwachsenwerden als fußballkickende Rebellin in einer konservativen US-Kleinstadt, ihrem Weg zum Welterfolg sowie ihrem politischen und sozialen Engagement auch abseits des Fußballfeldes. Unmissverständlich eröffnet sie in ONE LIFE die seit George Floyds Ermordung wiederentflammte Diskussion darüber, was Gerechtigkeit bedeutet und was Politik leisten muss, um eine gerechte Welt für alle zu schaffen, nicht nur für wenige Privilegierte: »Es braucht jeden von uns. Tut, was in eurer Macht liegt. Tut, was es braucht und ihr tun müsst. Schaut nicht nur auf euch selbst. Seid mehr. Seid besser. Seid so viel größer, als ihr es jemals zuvor gewesen seid!«, ruft Megan Rapinoe uns allen mit lauter Stimme zu – und motiviert uns, in diesem einen kostbaren Leben, das uns zur Verfügung steht, immer mutig, zuversichtlich und zur Veränderung bereit zu sein.

»Megan Rapinoe for President!« Frankurter Allgemeine Zeitung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

BUCH

Megan Rapinoe ist eine der talentiertesten Sportlerinnen unserer Zeit und inspirierende Kämpferin für eine gerechtere Welt. Seit ihrem öffentlichen Coming-out 2011 setzt sie sich unermüdlich für die Rechte der LGBTQ-Community sowie für Equal Pay und geschlechtliche Gleichstellung ein. Sie engagiert sich für Black Lives Matter und war 2016 die erste weiße Profisportlerin, die als Zeichen der Verbundenheit mit dem NFL-Spieler Colin Kaepernick auf die Knie ging, um gegen strukturellen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Aus Protest gegen die Politik Donald Trumps lehnte sie es bereits vor dem Gewinn der Fußball-WM 2019 kategorisch ab, einer Einladung ins Weiße Haus zu folgen.

Rapinoe ist die Stimme des neuen Amerikas – inspirierende Athletin, Aktivistin und Autorin. In ihrem Debüt ONELIFE erzählt sie die Geschichte ihres Lebens, vom Erwachsenwerden als fußballkickende Rebellin in einer konservativen US-Kleinstadt, ihrem Weg zum Welterfolg sowie ihrem politischen und sozialen Engagement auch abseits des Fußballfeldes. Unmissverständlich eröffnet sie in ONELIFE die seit George Floyds Ermordung wiederentflammte Diskussion darüber, was Gerechtigkeit bedeutet und was Politik leisten muss, um eine gerechte Welt für alle zu schaffen, nicht nur für wenige Privilegierte: »Es braucht jeden von uns. Tut, was in eurer Macht liegt. Tut, was es braucht und ihr tun müsst. Schaut nicht nur auf euch selbst. Seid mehr. Seid besser. Seid so viel größer, als ihr es jemals zuvor gewesen seid!«, ruft Megan Rapinoe uns allen mit lauter Stimme zu – und motiviert uns, in diesem einen kostbaren Leben, das uns zur Verfügung steht, immer mutig, zuversichtlich und zur Veränderung bereit zu sein.

»Megan Rapinoe for President!«Frankfurter Allgemeine Zeitung

MEGANRAPINOE

ONELIFE

Das Leben der Fußballikone und ihr Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus

MITEMMABROCKES

Ins Deutsche übertragen von Elke Link, Andrea O’Brien und Jan Schönherr

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »One Life« bei Penguin Press, New York, an imprint of Penguin Random House LLC. www.penguinrandomhouse.comSollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung hinweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Copyright © 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München, in Anlehnung an die Gestaltung der amerikanischen OriginalausgabeCovermotiv: © Jody RogacAlle Fotos im Innenteil: © Privatkollektion Megan Rapinoe Copyright © 2020 by Megan RapinoeThis edition is published by arrangement with Penguin Press, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.Redaktion: Marion Preuß + Doreen FröhlichDF | Herstellung: kwSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-27151-0V001www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:

Für Sue,

die mich wieder zusammengeflickt hat und unbesiegbar machte. Ich kann nur hoffen, dich auf dieselbe Weise zu lieben.

Und Mammers,

für uns alle bist du das Zentrum des Universums und die Mutter aller ungebetenen Ratschläge.

Und Dad,

für deine stille Kraft, dein ansteckendes Lächeln, und die ungebetenen Ratschläge.

Und Rachy,

meine Schoßschwester und Komplizin in allen Lebenslagen, danke für die ungebetenen Ratschläge.

Und Brian,

meine immerwährende Inspiration, danke für die ungebetenen Ratschläge.

Und Jenny,

danke für deine Herzenswärme und die ungebetenen Ratschläge.

Und Michael,

danke für dein großes Herz und die ungebetenen Ratschläge.

Und CeCé,

danke für deine unerschöpfliche Güte und die ungebetenen Ratschläge.

Und Austin,

unser Sonnenschein, du bist und bleibst unser Doodlebop, sogar, wenn du ungebetene Ratschläge erteilst.

Tell me, what is it you plan to do

with your one wild and precious life?

Sag mir, was hast du vor

mit deinem einen wilden und kostbaren Leben?

Mary Oliver, »The Summer Day«

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT

EINLEITUNG AUFSTEHEN

1 LANDLEBEN

2 STARKEFRAUEN

3 TRAINING

4 BRIAN

5 OUT

6 UNTEN

7 CHICAGO

8 DIEEINZIGELESBEIMTEAM

9 DASENDEDERLIGA

10 LONDON 2012

11 OLYMPIQUELYONNAIS

12 DERKAMPFUMGLEICHEBEZAHLUNG

13 RIO

14 NIEDERKNIEN

15 SUE

16 WOHLVERDIENT

17 STÜRMEN

EPILOG

DANKSAGUNG

bildteil

VORWORT

Zu Beginn möchte ich gern erklären, was es mit diesem Buch auf sich hat. Menschen, die in den Medien viel Aufmerksamkeit bekommen, müssen sich oft anhören, sie würden sich ständig ins Rampenlicht drängeln und große Momente für die Selbstdarstellung kapern. Man wird berühmt und macht das Beste draus. Man dreht einen Werbespot, bringt ein eigenes Parfüm heraus, macht Geld mit einem Buch oder einer Reality-Show. Natürlich nutze auch ich die Gunst der Stunde, aber ich tue dies nicht nur aus eigennützigen Motiven – zumindest hoffe ich das. Auf den folgenden Seiten werden Sie viel über meine Kindheit in Kalifornien erfahren, über meine Zwillingsschwester Rachael, meine saukomische Mom und meinen durchgeknallten Dad und über meine Höhen und Tiefen in der US-Nationalmannschaft der Frauen. Und während ich Ihre Aufmerksamkeit genieße, möchte ich einige mir wichtige Themen ansprechen, die nichts mit Sport oder meiner Familie zu tun haben.

Als Kind war ich klein für mein Alter. So schüchtern war ich, dass ich mich ständig hinter meiner Schwester versteckt habe. Oft gehörte ich nicht dazu, passte nicht rein. Obwohl ich von klein auf sportlich war – Rachael und ich konnten schon im Kindergarten seilspringen – , fehlte es mir lange an Selbstsicherheit. Erst mit achtzehn, am College, ging mir auf, dass ich lesbisch war, meine Güte – sonnenklar, wenn man es im Nachhinein betrachtet! Ich bin immer noch sauer auf meine Familie, dass sie mich nicht früher mit der Nase draufgestoßen hat.

Wie fast alle in meiner Heimatstadt war auch meine Familie konservativ, sowohl sozial als auch politisch, hängte das aber nie an die große Glocke. Mir wurde vermittelt, ich solle mich gegen diejenigen wehren, die andere piesacken, und ansonsten stets das Richtige tun, was bei meinen Eltern vor allem bedeutete, mir klarzumachen, wie gut wir es hatten. In unserer Familie gab es eine Menge Kinder und wenig Geld, aber wir wuchsen in einem geborgenen, liebevollen Heim auf, und es mangelte uns an nichts. Zudem waren meine Zwillingsschwester und ich aufgeweckt, sportlich und in der Schule beliebt. Wir hatten es extrem leicht.

Außerdem waren wir weiß. Ja, offensichtlich, mögen sich jetzt manche denken, aber ich glaube, viele Weiße machen sich nicht klar, dass wir seit vierhundert Jahren mit eingebauter Vorfahrt unterwegs sind. Bei mir war es jedenfalls so. Nach dem College konnte ich Reden schwingen über Umweltschutz und Frauenrechte, später dann über die Rechte der LGBT-Community und den Gender Pay Gap. Viel länger dauerte es, die unterschwelligen Mechanismen von Macht und Politik zu verstehen und das zu erkennen, was sich außerhalb meiner alltäglichen Erfahrungswelt abspielt. Die Tatsache, dass ich mich hier und jetzt an Sie wenden darf, in einem Buch, für das ich viel Geld bekommen habe und das ich am Ende eines Jahres zu schreiben begann, in dem ich jede erdenkliche Auszeichnung erhielt, ist nicht dem Umstand geschuldet, dass ich so gut Fußball spiele oder, wie Sportler gern sagen, richtig hart gearbeitet habe (wissen Sie, wer nämlich sonst noch hart arbeitet? Alle).

Diese Plattform bietet man mir aus anderen Gründen, unter anderem wegen meines Aussehens und weil ich Dinge verkörpere, die mit meiner Sportart zusammenhängen. Eine kleine, weiße Frau, die Fußball spielt – selbst wenn sie laut und lesbisch ist und sich die Haare pink färbt – , kommt in der Presse eben anders rüber als beispielsweise ein fast zwei Meter großer, schwarzer Football-Spieler mit Afrofrisur.

Bei mir hat es lange gedauert, bis ich so weit war. Manchmal ist es peinlich, Dinge laut auszusprechen. Mehr Geld zu verlangen kann extrem unangenehm sein, genauso unangenehm, wie andere wegen rassistischer Bemerkungen öffentlich zu kritisieren. Die Leute werden wütend. Selbst wenn man sie nicht persönlich anprangert. Es erstaunt mich immer wieder, wie leicht manche Mitmenschen zornig werden, besonders dann, wenn die Kritik von einer Frau kommt. Als professionelle Sportlerin soll ich gefälligst nicht in der Öffentlichkeit fluchen oder zu viel über Politik reden, nach einem Sieg ausgelassen feiern, von mir selbst behaupten, dass ich etwas richtig gut kann, oder Interesse an Geld bekunden. Männer machen Sport aus Leidenschaft und weil sie reich sein wollen, Frauen aus reiner Liebe zu ihrer Disziplin.

Außerdem darf man die Sympathien der Massen nicht verspielen. Wenn ich mir andere Sportler*innen ansehe, komme ich auf folgende Daumenregel: Hast du es erst zu Ruhm und Ehre gebracht, musst du unter allen Umständen daran festhalten. In den letzten vier Jahren habe ich eine Menge Fehler begangen. Ich bin nicht gerade eine Vorausdenkerin, überlege mir also nicht schon im Vorfeld, was passieren könnte, wenn ich zu verschiedenen Themen politisch Stellung beziehe, habe nicht auf dem Schirm, dass ich damit mein Unternehmen riskiere oder Leute aus Florida bei meinen Eltern anrufen könnten, um zu fragen, was mit mir nicht stimmt.

Aber eines habe ich von Anfang an verstanden: Wenn du ein kleines bisschen Macht hast, Spielraum oder Einfluss, dann solltest du andere daran teilhaben lassen. Ich glaube nicht, dass man dafür eine breite Plattform braucht. Es reicht schon, offen gegen eine intolerante Bemerkung Stellung zu beziehen, wenn man selbst nicht zu der Gruppe gehört, die angegriffen wird. Oder sich einfach mal die Zeit zu nehmen, über Trayvon Martin, Sandra Bland, Eric Garner, Philando Castile, Walter Scott, Tamir Rice und Michael Brown und unzählige andere nachzudenken, und sich zu fragen, warum ich im Gegensatz zu anderen auch weiterhin zur Party eingeladen werde, obwohl ich ihre Namen in der Öffentlichkeit nenne. Manchmal habe ich mit meinen öffentlichen Auftritten oder Äußerungen einen Riesenwirbel ausgelöst, aber wenn jemand im Leben so viel Glück hatte wie ich, ist es ja wohl das Mindeste, den Mund aufzumachen und die Dinge beim Namen zu nennen.

Es ist nämlich so: Je mehr man für andere einsteht, desto leichter wird es, für sich selbst einzustehen. Fußballspielen ist meine große Leidenschaft und mein Beruf. Ich habe noch nie etwas anderes gemacht. Ich will spielen und ich will gewinnen, aber mit den Gewinnen – oder Marktrealitäten, wie der Verband es gern nennt – , die ich und meine Mannschaft tatsächlich damit erzielen, möchte ich mir auch eine goldene Rolex kaufen und mich nicht dafür schämen müssen. Ich finde es übrigens auch nicht schlimm zuzugeben, dass ich zwar dankbar bin, dass mir dieses Talent und andere Vorteile in die Wiege gelegt wurden, aber den Leuten, die sich an mir und meinen Teamkolleginnen bereichern, keinerlei Dank schulde. Im Gegenteil: Sie sollten sich bei uns bedanken.

Als ich mit der US-Auswahl 2019 zum zweiten Mal die Weltmeisterschaft gewann, traten wir im ganzen Land zu einer Reihe von Freundschaftsspielen an. Das war eindeutig ein Siegeszug, doch viel mehr begeisterten mich in diesem Jahr meine vielen Gespräche mit Unternehmer*innen, Wohltätigkeitsvereinen, Schulen und Colleges sowie die Einladungen zu öffentlichen Diskussionen mit anderen Feminist*innen und Aktivist*innen im Kampf für soziale Gerechtigkeit. Ich sprach darüber, wie wichtig es ist, die Gehälter von Männern und Frauen anzugleichen und Sexismus, Rassismus und Homophobie öffentlich anzuprangern, aber auch über die vermeintlichen Risiken und vor allem die Freuden des gesellschaftlichen Engagements, denn: Helfen macht glücklich! Wenn man anderen die Hand reicht, ist das nicht nur sehr erfüllend, sondern bringt einen auch selber weiter. Wenn du ein Tor schießt und fünfzigtausend Menschen deinen Namen rufen, ist das ein überwältigendes Gefühl, aber meine Torvorlagen erfüllen mich mit ebenso großem Stolz wie meine Tore. Anderen die Möglichkeit zu geben, das Runde ins Eckige zu bekommen – Wegbereiterin zu sein – , ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger.

Die beste Fußballspielerin der Welt bin ich nicht, aber ich stehe ziemlich weit oben auf der Liste. Das ist mein Fachgebiet, da bin ich Expertin. Über alle anderen Themen weiß ich nicht mehr oder weniger als andere, und ich tue nichts, was andere nicht auch tun könnten. Wir alle verfügen über dieselbe Ressource: unser eines, wertvolles Leben, aus unseren alltäglichen Entscheidungen geformt. In diesem Buch erzähle ich, wie ich mein Leben formte, vom ersten Tritt gegen einen Ball bis zu meiner Entscheidung im Jahre 2016, mit der ich meine Karriere riskierte. Und hoffentlich wirft meine Geschichte am Ende eine Frage auf. Was werden Sie tun?

EINLEITUNG AUFSTEHEN

Als mein Agent mich anrief, fuhr unser Mannschaftsbus gerade durch die Vororte Chicagos. Es war September 2016, und meine Mannschaft, Seattle Reign, hatte gerade gegen die Chicago Red Stars gespielt, eines der letzten Spiele der Saison. Doch das war nicht der Grund für den Anruf. Dan Levy war bereits seit zehn Jahren an meiner Seite, und gemeinsam hatten wir einiges überstanden. Fünf Jahre zuvor hatte er erheblichen Anteil gehabt an der Diskussion um mein Coming-out. Damals und noch lange Zeit danach galt ich als die einzige homosexuelle Spielerin in der Frauenfußball-Nationalmannschaft der USA, was ziemlich absurd ist, wenn man weiß, wie viele im Team lesbisch sind. Dan stärkte mir in dieser Zeit der Tiefschläge und Enttäuschungen den Rücken und verlor dabei nie die Nerven. Jetzt klang er allerdings beunruhigt. »Das geht gerade durch die Decke«, sagte er.

Das Spiel an sich war nichts Besonderes gewesen. Genau wie New York und Los Angeles ist auch Chicago keine Fußballmetropole, warum, weiß wohl keiner so genau. Zu einem Länderspiel kommen vielleicht ein paar Leute, aber zu einem Punktspiel an irgendeinem Sonntag im September? Keine Chance. Wir traten also vor einer winzigen Kulisse an, gerade mal dreitausend Leute, und das Ergebnis, 2:2, war auch nicht gerade eine Glanzleistung. Auf der anschließenden Pressekonferenz ging es dann allerdings nicht um das Spiel selbst: »Hatte ich geplant, bei der Nationalhymne einen Kniefall zu machen, und wenn ja, warum?«

Natürlich traf mich diese Frage nicht unvorbereitet. Die Entscheidung für den Kniefall hatte ich nicht leichtfertig getroffen, aber der Gedanke, wie mein Auftritt in der Öffentlichkeit ankommen würde, war nicht in meine Überlegungen eingeflossen. Ich neige zu impulsiven Handlungen, es kann sein, dass ich mir am Abend vor einem wichtigen Turnier die Haare pink färbe, aber hier ging es um etwas anderes. Es war mir nicht in den Sinn gekommen, sämtliche Konsequenzen im Vorfeld abzuwägen, denn der Kniefall war mir als Pflicht und Selbstverständlichkeit erschienen. Meine Risikoabwägung basierte nicht darauf, wie die Öffentlichkeit reagieren würde, sondern auf dem Schaden, den ein Nichtstun anrichten könnte, und den wollte ich nicht ignorieren, denn er war zu groß, und er betraf unsere gesamte Gesellschaft. Mit viel Gegenwind hatte ich allerdings auch nicht gerechnet. Im Vergleich zu Football oder Baseball herrscht in diesem Land kein breites Interesse am Fußball, und mit Punktspielen lockt man niemanden hinterm Ofen hervor. Die neun Mannschaften der Frauennationalliga sind extrem ehrgeizig, aber die Sportseiten sind jetzt nicht gerade voll von ihren Spielen. Im Herbst 2016 stand nicht einmal die Nationalmannschaft – eins der erfolgreichsten Teams aller Zeiten – besonders weit oben auf der Aufmerksamkeitsskala. Einen Monat zuvor, bei den Olympischen Spielen in Rio, waren wir schon im Viertelfinale ausgeschieden. Das war unser schlechtestes Turnier seit Jahren, ich selbst war wegen einer nicht ganz ausgeheilten Knieverletzung nicht in Höchstform. Und die Fußballsaison war fast zu Ende.

Außerdem war ich eine Frau, 31 Jahre alt, hatte zwei Weltmeisterschaften hinter mir und war bekannt für meine große Klappe. Es stand also zu erwarten, dass meine politischen Äußerungen in der Welt des Sports weitaus weniger ins Gewicht fallen würden als die der männlichen Kollegen. Vor einigen Monaten hatten Spielerinnen dreier Basketballteams des WNBA, der amerikanischen Women’s National Basketball Association, ein bisschen Staub aufgewirbelt, weil sie T-Shirts mit der Aufschrift Black Lives Matter getragen hatten, aber das Interesse war rasch wieder verflogen. Colin Kaepernick, Quarterback bei den San Francisco 49ers, hatte mit seinem Kniefall in San Diego eine Woche zuvor allerdings sofort verheerende Reaktionen ausgelöst.

Ich hatte die Bilder von Colins Kniefall gesehen, sie wurden überall gezeigt, und den ganzen Sommer über liefen in den Nachrichten Berichte über unbewaffnete schwarze Amerikaner, die in Polizeigewahrsam gestorben waren. Eine Zeitlang war auch die New York Times voll von Artikeln über die ungleiche Behandlung von Schwarzen und Weißen, im amerikanischen Justizsystem im Besonderen und in unserer Gesellschaft im Allgemeinen. Colins Kniefall erschien mir demnach als völlig logische Reaktion auf eine Situation, die mir wie ein nationaler Notstand vorgekommen war. »Ich werde nicht aufstehen und Stolz demonstrieren für eine Flagge oder für ein Land, das Schwarze und People of Color unterdrückt«, hatte er gesagt, und seine Aufforderung, es ihm gleichzutun – die doch sicher alle vernommen hatten? – , war laut und deutlich zu hören.

Was ich am Morgen nach meinem Kniefall in Chicago in den sozialen Medien sah, machte mir klar, wie falsch ich gelegen hatte. Dans kleine Warnung am vergangenen Abend war nur ein winziger Vorgeschmack auf das gewesen, was mir noch blühen sollte: Die Menge tobte. Heilige Scheiße, waren die Leute angepisst! Als ich jünger war, hatte ich mir verrückterweise noch eingebildet, dass ich später was mit Männern anfangen würde. In jenem Augenblick erschien mir das als der kleinere Irrtum.

Es war nicht nur das Ausmaß der Entrüstung, sondern die hysterischen Auswüchse, die das Ganze annahm. Ich hatte ein paar väterlich-besorgte Leitartikel erwartet oder schlimmstenfalls einen Hashtag, aber nun wurden mir Gewalt oder gar der Tod angedroht, und das in einer entsetzlichen Sprache. Die meisten dieser Drohungen landeten bei Dan und seinen Kollegen, oft mit einer höflichen Notiz versehen, mir sie doch bitte weiterzuleiten. Ein »ehemaliger Fan« meinte, er denke ernsthaft darüber nach, mein Trikot zu verbrennen. Ich wurde mit allen erdenklichen Schimpfnamen belegt. Während sich das Foto von meinem Kniefall im Internet verbreitete, forderten rechtsextreme Blogs, mich aus der Mannschaft zu werfen, und ich wurde Brennpunktthema bei Fox News.

Ich rief meine Eltern in Redding an. Diese kleine Stadt in Nordkalifornien, einst ein florierender Außenposten der Holzfällerindustrie, lag jetzt in den letzten Zügen des langsamen wirtschaftlichen Niedergangs. Außer meiner Zwillingsschwester Rachael lebt meine gesamte Familie noch in dieser Gegend, Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel, Neffen, Nichten, und meine Eltern sagten mir an jenem Morgen, dass sie sich nicht nur um mich und den öffentlichen Aufruhr sorgten und verärgert waren, weil ich sie nicht vorgewarnt hatte, sondern sie sich jetzt auch noch mit den Reaktionen ihrer konservativen Nachbarn auseinandersetzen mussten.

Nach und nach meldeten sich meine Geschwister bei mir. CeCé, die ich meine älteste Schwester nenne, ist in Wahrheit meine jüngste Tante mütterlicherseits und in unserer Familie bei Weitem die Sanftmütigste. Sie rief mich an, um sich zu vergewissern, dass bei mir alles in Ordnung war. Meine älteste Schwester Jenny, die man beim besten Willen nicht als sanftmütig bezeichnen kann, erklärte mir völlig aufgelöst, sie müsse auf Facebook lauter Kollegen und Kolleginnen entfreunden, die ständig Artikel posteten, in denen auf mir rumgehackt wurde.

Meine Zwillingsschwester Rachael war im Wanderurlaub in den Schweizer Alpen. Nach drei Tagen ohne Internet schaltete sie ihr Handy ein, das unter der Flut der eintreffenden Nachrichten so heftig vibrierte, dass es förmlich vom Tisch sprang. Die meisten stammten von Freund*innen: »Schon gesehen, was Megan angestellt hat?!« Hatte sie nicht. Aber schon bald war sie voll im Bilde. Wir haben ein gemeinsames Unternehmen, Rapinoe SC, das im ganzen Land Fußball-Trainingscamps für Kinder anbietet, und über die Website hagelte es unzählige Hassmails, dazu Absagen für anstehende Camps. Als sie mich anrief, war sie so aufgebracht, dass ich sie auch ohne Telefon gehört hätte. »Was ist das für eine Scheiße?«, schrie sie.

Ihr diese Frage zu beantworten fiel mir nicht gerade leicht. Während meine Mannschaft und ich uns aus Chicago aufmachten zum nächsten Spiel in Washington, D. C., nahm der Empörungssturm so richtig Fahrt auf. Ich hätte keinen Respekt vor Veteranen, hieß es, sei antiamerikanisch, würde den Sport für politische Zwecke missbrauchen und es für alle versauen. Auf all diese Anschuldigungen hatte ich ausführliche, wohlüberlegte Antworten, aber zunächst tobte ich vor Empörung. Polizeigewalt gibt es also nicht? So was kommt bei uns nicht vor? Verstehe. Ihr behauptet also allen Ernstes, die Schilderungen all dieser Menschen sind was? Gelogen? Das Ausmaß der Aufregung um dieses Thema zeigt doch nur, wie real das Problem ist, das wir hier benennen: In unserem Land will man einfach nicht wahrhaben, dass es Rassismus gibt, und mit ihrer mimosenhaften Überempfindlichkeit sorgen Weiße dafür, dass es schön so bleibt.

Die Wut schlug mir nicht nur von außen entgegen. Meine Familie stellte sich zwar schützend vor mich, wie sie es immer tat, aber das hieß nicht, dass alle meine Ansichten teilten. In Sachen Politik waren mein Dad und ich schon lange nicht mehr einer Meinung. Rachael, die meine politische Einstellung voll unterstützte, war immer noch sauer, weil ich meine Aktion nicht besser geplant hatte, während sich andere Mitglieder meiner Familie laut fragten, ob der Kniefall die beste Form der Meinungsäußerung sei. (Ja, aber hallo!) Der Einzige, von dem ich eine durchweg positive Reaktion auf meine Aktion erwartet hätte, war mein Bruder Brian. Unser letztes Gespräch lag schon eine Weile zurück, aber es war eine so bittere wie amüsante Nebenwirkung meines Auftritts, dass Brian nun nicht mehr ganz oben auf der schwarzen Liste der missratenen Rapinoe-Geschwister stand.

Mit einer Person hätte ich damals wahnsinnig gern gesprochen, doch das war leider nicht möglich. Sue Bird war der Star der Basketball-Frauennationalmannschaft der USA, ich hatte sie bei den Olympischen Sommerspielen in Rio kennengelernt. Nach einem kurzen Wiedersehen in Chicago beschlossen wir, uns nicht mehr wiederzusehen, bis ich nach Seattle zurückgekehrt war und die Verlobung mit meiner damaligen Partnerin gelöst hätte. Noch nie hatte ich so für jemanden empfunden. Das ganze Drama hätte mir für den Rest des Jahres wahrlich gereicht. Jetzt, als ich in Seattle landete und um mich herum der Sturm weitertobte, wollte ich am liebsten bei Sue sein, aber das war nicht möglich.

Es gab nicht nur negative Reaktionen auf meinen Kniefall. Die Frauen aus meinem Team waren zwar etwas erstaunt gewesen über meine Aktion, standen aber auf stille Art hinter mir, genau wie meine Trainerin Laura Harvey sowie Bill und Teresa Predmore, denen Seattle Reign gehörte. Auf dem Flughafen, auf den Straßen und inmitten der Flut von Anfeindungen im Internet bekam ich auch Zuspruch sogar von völlig Fremden. Wie so oft stürzten sich die Medien aufs Negative, und das Gefühl, das sich bei mir einstellte, als mich Journalisten ständig fragten, ob ich vor dem nächsten Spiel erneut zu knien gedachte, war mir durchaus vertraut. Will man mich in meiner Meinung bestärken, muss man nur versuchen, sie mir zu verbieten. Es kam mir allerdings überhaupt nicht in den Sinn, dass diese Entscheidung nicht nur bei mir lag.

Drei Tage nach dem Spiel in Chicago trat Seattle Reign gegen Washington Spirit im Maryland Stadium an. Vorher kam Laura in die Kabine und sagte mir leise, dass der Manager des gegnerischen Teams beschlossen habe, die Nationalhymne schon vor dem Einlaufen der Mannschaften zu spielen, um mir die Möglichkeit zum Kniefall zu nehmen. »Was für eine Idiotennummer!«, rief ich und brach in Gelächter aus. Es erschien mir feige und hinterlistig, die schlimmste Art, mit Meinungsgegnern umzugehen. Dieses Vorgehen war aber auch der Beginn einer neuen Phase, die Anfeindungen im Internet wurden durch ein neues Phänomen ersetzt: Mir gegenüber waren die Leute höflich, aber hinter meinem Rücken versuchten sie, meine Aktionen zu entschärfen.

Mit »Leute« meine ich den Fußballverband der USA. Nachdem man dort die Situation erfasst hatte, versuchte man, mich mundtot zu machen. Das war eine seltsame Erfahrung, die PoC sicher oft machen: Man bekommt so eine absurd entrückte Wahrnehmung seiner selbst, wenn andere das eigene Erleben der Wirklichkeit infrage stellen. Jedes Mal, wenn ich den Mund aufmachte, um über den Kniefall zu sprechen oder über Rassismus oder Polizeigewalt, kam es mir vor, als stimmte man in den Reihen der Fußballwelt denselben Chor an: Das ist alles nicht wahr, in Wirklichkeit bist du diejenige, die den öffentlichen Frieden stört, weil du es wagst, so etwas auch nur zu behaupten. Und mehr noch, meine Gegner sagten: »Dein Protest verstößt gegen die Regeln. Außerdem gibt es gar keine Anfeindungen gegen dich, zumindest nicht aus den Gründen, die du uns nennst.« Daran konnte ich mich einfach nicht gewöhnen. Den Ärger der Leute konnte ich nachvollziehen, und da mein Dad immer wieder mit der rechten Gesinnung kokettierte, wusste ich auch, wie man Menschen so manipulieren konnte, dass sie am Ende den Falschen die Schuld an ihren Problemen gaben. Wie aber konnte jemand mit ein bisschen Grips oder Gewissen allen Ernstes behaupten, es gäbe keinerlei Grund zum Protest, und das Vorgehen des Verbands sei kein Versuch, mich zum Schweigen zu bringen?

Was dann Mitte September geschah, war sozusagen der Anfang vom Ende. Es war an einem Donnerstag und das erste Mal seit dem Kniefall, dass ich mit der Nationalmannschaft spielte, ich stand also auf einer etwas anderen Bühne als damals beim Ligaspiel, es ging um mehr, und natürlich war die Publikumszahl entsprechend – rund zehntausend füllten an diesem Abend in Columbus, Ohio, die Ränge. Es handelte sich um ein internationales Freundschaftsspiel gegen Thailand, und wir galten wie immer als Favorit, schließlich standen wir auf Platz eins, Thailand auf Platz 32 der Weltrangliste. Vor dem Spiel hatte man unsere Nationaltrainerin Jill Ellis gefragt, wie sie zu meinem Kniefall stehe. Ihre vage Antwort »Die Mannschaft kommt zuerst« war zwar keine explizite Unterstützung gewesen, aber auch nicht weiter beunruhigend. Es war mild, um die zwanzig Grad, und die Nationalhymne ertönte. Ich kniete erneut nieder.

In der ersten Halbzeit saß ich auf der Bank. Als ich in der zweiten Halbzeit aufs Spielfeld lief, kamen aus der Menge erste Rufe, die lauter wurden, wenn ich den Ball bekam, und wieder abflauten, wenn ich ihn abgab. Bald war klar, was hier lief: Sie buhten mich aus. Drei Tage später, beim Freundschaftsspiel gegen die Niederlande in Atlanta, waren diese Rufe erheblich lauter. (Klarer Fall, wir waren ja auch im Süden der USA.) Doch in seiner Wirkung auf meine Trainerin, so glaubte ich es wahrzunehmen, war das Spiel gegen Thailand entscheidend gewesen. Als das Publikum in Ohio gegen mich Stimmung machte, wurde ihr wohl erst richtig bewusst, welche Konsequenzen mein erster Kniefall nach sich gezogen hatte. Von diesem Moment an ging unser Verhältnis den Bach runter.

Tunnelblick ist sozusagen die Voraussetzung für eine erfolgreiche Sportler*innenkarriere. Genau wie die Anfeuerungsrufe von fünfzigtausenden Fans vor einem Elfmeter zu einem Rauschen werden, kann man auch die üblen Pöbeleien von Zehntausenden in den Hintergrund schieben und sie dann ignorieren. Die Buhrufe in Atlanta störten mich nicht weiter. Wenn ihr euch wie Arschlöcher benehmen und soziale Gerechtigkeit ausbuhen wollt, nur zu, dachte ich. An diesem Abend gewannen wir 9:0 – ein hervorragendes Ergebnis, selbst für eine Mannschaft wie unsere – , doch sollte dies für eine ganze Weile mein letzter Jubelauftritt gewesen sein. Nach dem Spiel ließ der Verband öffentlich verlautbaren, dass er von seinen Spielern und Spielerinnen erwarte, bei der Nationalhymne zu stehen. Einen Tag später strich mich Jill aus der Startelf für das Spiel in Atlanta. Ein paar Wochen danach sagte Jill mir, ich brauche mich gar nicht erst für die beiden nächsten Spiele mit der Nationalmannschaft umzuziehen, um sicherzustellen, dass ich das Spielfeld nicht betreten würde, und mit Ausnahme eines Trainingslagers im November wurde ich in jenem Winter und auch im folgenden Frühling nicht mehr zu Trainingslagern mit der Mannschaft eingeladen. Diese Form der Ausgrenzung setzte sich ein Jahr lang fort. Anfang 2017 verbot der Verband dann offiziell den Kniefall.

Eigentlich hätte ich diese Zeit als schlimmste Phase meines Lebens empfinden sollen. Ich stand auf dem Abstellgleis, ohne Mannschaft, ohne Trainingslager, ohne Rückhalt durch meine Trainerin. Offiziell war ich zwar immer noch in der Mannschaft – Jill hatte mich nicht rausgeworfen – , doch was heißt das schon, wenn man nicht mittrainieren und schon gar nicht mitspielen darf? Meine Karriere als internationale Fußballerin lag in Scherben. Ich war draußen und sah keine Möglichkeit, wieder reinzukommen. Doch selbst als man bei meiner Agentur schon darüber spekulierte, ob ich je wieder für mein Land antreten würde, ließ ich den Kopf nicht hängen. Im Gegenteil, ich war wie elektrisiert. Mein ganzes Leben lang war ich auf diesen einen Punkt zugesteuert.

Für die Pressekonferenz nach unserem Spiel hatte ich mir keine bestimmte Antwort zurechtgelegt, das war nicht nötig. Mit meinem Kniefall wolle ich Solidarität mit Colin bekunden, sagte ich, mein Gesicht noch vom Spiel gerötet, und hoffentlich eine tiefgreifende Diskussion über die Bedeutung von Rassismus anstoßen. Es sei ein Zeichen der Solidarität gewesen und der Versuch, die Diskussion auf die Menschen auszuweiten, die mich als Botschafterin vielleicht etwas weniger bedrohlich erleben als Colin.

Doch da war noch etwas anderes: die politische Motivation, die hinter Colins Protest stand. Sie war mir nicht nur gut vertraut, sondern ich empfand sie ebenfalls. »Ich weiß, was es heißt, beim Anblick der Flagge das Gefühl zu haben, nicht in meiner ganzen Freiheit geschützt zu werden«, sagte ich. »Dieses kleine Zeichen konnte ich setzen.«

1 LANDLEBEN

Mrs Walmart mochte mich nicht. Ich war sieben Jahre alt, angezogen wie ein Junge, und hatte ihr in einem hitzigen Moment die Zunge herausgestreckt. Das war nicht mein erster Verstoß, ich hatte bereits ein paar Vermerke wegen Störung des Unterrichts kassiert, und meine Eltern hatten sogar Post von der Schule bekommen. Meine Mutter wusste, dass ich gern mal über die Stränge schlug – keine Frage – , aber klar war für sie auch, dass ich in der Regel nicht allein die Schuld trug. Mrs Walmart war eine launische Lehrerin und ich ein Frechdachs, Konflikt war also vorprogrammiert, und in weiser Voraussicht ließ sich meine Mutter zur Elternsprecherin wählen. So hatte sie mich besser im Blick und konnte beurteilen, ob die Lehrerin explizit was gegen mich hatte oder ich mich grundlos danebenbenommen hatte.

Letzteres lag durchaus im Rahmen des Möglichen. In der ersten Klasse war ich ein emotionales Kind gewesen und hatte keine Ahnung, wie ich mit diesen Gefühlen umgehen sollte. Aber erstaunlicherweise können Zwillinge Persönlichkeiten tauschen. Das geschieht nicht absichtlich, sondern einfach so. Wenn also eine von uns eine extreme Position bezieht, wird die andere automatisch den Ausgleich schaffen. In der Mittelstufe war ich die Stille, die sich hinter Rachael versteckte, aber damals, in der Grundschule, verhielt es sich genau andersherum. Im Kindergarten (den wir so lange besuchten, bis meine Mutter sicher sein konnte, dass Rachael bereit war für die Schule) antwortete ich immer für meine Schwester, und auch zu Hause war ich die Vorlaute. Unser Grandpa hatte damals Spitznamen für uns, ich war Ma Barker, und meine Schwester hieß Sweet Muffin.

Meine große Klappe war sicher meinem Temperament geschuldet, aber sie hatte sich auch als praktisch erwiesen. Ich war Teil einer großen, lebhaften Familie, in der man den Mund aufmachen musste, um gehört zu werden. Als Rachael und ich 1985 auf die Welt kamen, war unser großer Bruder Michael zwar gerade zu seinem Dad nach San Diego gezogen, aber da waren immer noch CeCé, damals fünfzehn, Jenny, acht, und der fünfjährige Brian, dazu ein Haufen Leute aus dem engeren Familienkreis, die bei uns ein- und ausgingen. Gleich nach unserer Geburt lebte Moms Schwester Melanie mit ihrer Tochter Aleta eine Weile bei uns. Als wir in der Highschool waren, zog Grandpa Jack bei uns ein. Viel später nahmen meine Eltern Brians Sohn Austin auf, damals noch ein Baby, und zogen ihn groß. CeCé war die jüngste Schwester meiner Mutter, die schon seit ihrem neunten Lebensjahr bei meinen Eltern lebte.

So sind meine Eltern, sie kümmern sich um andere. Meine Mom Denise hat eigentlich nie was anderes gemacht. Sie war die zweitälteste von acht Kindern und das älteste Mädchen, beide Eltern waren Alkoholiker. Und mein Dad Jim tat es ihr gleich, nachdem er sie mit dreißig zum Altar geführt hatte. Als sie sich kennenlernten, war sie dreiundzwanzig und schleppte ziemlich viele Altlasten mit sich herum: einen verbitterten Exmann, zwei Kleinkinder, eine todkranke Mutter in Nevada und eine bald verwaiste neunjährige Schwester, die auch irgendwo leben musste. Ziemlich viel für einen dreißigjährigen Junggesellen, der gerade Arbeit suchte. Damals lebte Dad schon zehn Jahre in San Diego und hatte als kommerzieller Fischer, Autoverkäufer, Fahrer seines eigenen Tiefladers und Kranführer gearbeitet. Meine Mutter hatte sich als Kellnerin, Zahnarzthelferin und Büroangestellte bei einem Transportunternehmen verdingt, kümmerte sich aber zu jenem Zeitpunkt überwiegend um ihre Mutter.

Viele Typen hätten bei dieser Gemengelage rasch das Weite gesucht. Mein Dad war völlig unvorbereitet für jemanden wie meine Mom und ihre riesige katholische Familie – Mom hat zweiunddreißig Cousins und Cousinen, und das sind nur die Verwandten mütterlicherseits – , die schon harte Zeiten durchgemacht hatte. Moms Vater hatte in der Army gedient und seine Kinder oft verbal misshandelt, sie ständig kritisiert und runtergemacht und zumindest die Jungs auch gern mal verprügelt. Außerdem war er immer wieder arbeitslos gewesen. Die Familie wohnte in San Bernardino und war meist pleite. Meine Großmutter war zwar hart im Nehmen, aber mit einem Kellnerinnengehalt acht Kinder großzuziehen war eine schier unmögliche Aufgabe.

Dad hingegen kam aus einer stabilen Mittelschichtsfamilie, seine Mutter kümmerte sich um Heim und Herd, sein Vater war Feuerwehrmann. Er hatte nur einen Bruder, vielleicht zog ihn Moms Großfamilie deswegen so an. Das Chaos und den Lärm fand Dad nicht abschreckend, im Gegenteil, sie vermittelten ihm Wärme und Geborgenheit. Meine Eltern haben eine Menge gemeinsam, beide zogen in ihrer Kindheit aus anderen Landesteilen nach Kalifornien, ihre Väter waren Veteranen – mein Großvater väterlicherseits war im Zweiten Weltkrieg in Frankreich gewesen, Moms Vater in Korea, was im Rückblick betrachtet einige seiner Verhaltensweisen erklärt. Erst viel später kamen Mom und ihre Geschwister darauf, dass er womöglich unter einem nicht behandelten Posttraumatischen Stresssyndrom litt.

Sowohl Mom als auch Dad sind entspannt und großzügig, sie arbeiten hart und haben einen extrem schrägen Humor. Aber am allerwichtigsten ist ihnen die Familie. Meine Mutter hat immer ein Bett frei, Dad würde sein letztes Hemd geben, wenn jemand es braucht. Nach Bill, dem enttäuschenden Exmann meiner Mom, der ihrem Vater ein bisschen zu sehr ähnelte, verliebten sich ihre Geschwister sofort in Dad. »Ruf Jim an!«, lautete die Losung unter Familienmitgliedern, wenn es mal wieder irgendwo brannte. Nach der Hochzeit und Brians Geburt beschlossen sie, sich in Redding niederzulassen, wo auch Moms Schwestern wohnten. Ein Jahr später bekamen sie mich und Rachael.

Alle glauben, dass zwischen Zwillingen eine besondere Verbindung besteht, und das stimmt auch, aber sie gestaltet sich ein bisschen anders, als die Leute sich das vorstellen. Weder kann Rachael meine Gedanken lesen noch ich ihre. Und es ist auch nicht etwa so, dass ich einen Satz beginne und Rachael ihn für mich beendet oder umgekehrt. Eigentlich sehe ich meinen anderen Geschwistern viel ähnlicher als Rachael, vor allem meinem Bruder Brian – zumindest als ich noch klein war. Dennoch ist die Zwillingsbeziehung etwas Besonderes. Allein die Tatsache, dass ich oft das Wörtchen »wir« benutze, wenn ich von mir spreche, ist eigentlich ziemlich seltsam. (Da wir gemeinsam den Bauch meiner Mutter bewohnten, bezeichnen wir uns auch gern als »Schoßschwestern« – sorry!) Rachael war die Erstgeborene, sie war exakt nach Fahrplan auf die Welt gekommen, im Gegensatz zu mir. Ich trödelte so lange rum, dass ich die Ärzte kurz in Panik versetzte. Es bedurfte eines heftigen Schubsers, um mich rauszuholen. Moms Schwester Wendy war bei der Geburt dabei, weil Dad eine Grippe hatte. Sie behauptet gern, dass die Folgen dieses Schubsers bis heute andauern.

Ein Zwillingsgeschwister ist wie ein Spiegel. Rachael ist meine angeborene Verbündete, mein Resonanzboden, das Sicherheitsnetz, auf das ich mich hundertprozentig verlassen kann. Die ersten sieben Jahre meines Lebens, bevor man uns bei der Einschulung trennte, wich mir Rachael eigentlich nie von der Seite. Egal, wie heftig wir uns stritten, wenn eine in der Klemme steckte, eilte ihr die andere sofort zur Hilfe.

Als wir noch ganz klein waren, musste Rachael einmal in ihrem Bettchen bleiben, als Strafe dafür, dass sie die heiße Herdplatte angefasst hatte. Kurze Zeit später wollte Mom nach ihr sehen und fand mich im Zimmer. Ich hielt ihr durch die Gitterstäbe die Hand, als wollte ich eine Gefangene trösten.

Wir wohnten in Palo Cedro, einer kleinen, fast ländlichen Gemeinde im Osten Reddings mit fantastischem Blick auf die Berge. Momentan bin ich auf Redding jedoch nicht so gut zu sprechen. Die Kleinstadt, in der rund neunzigtausend Menschen leben, liegt am oberen Ende des Sacramento Valley, zwei nervige Stunden Autofahrt vom Flughafen Sacramento entfernt, und es gibt dort wenig zu tun – es sei denn, man steht auf Tattoo-Studios und Brauereien. Im Sommer ist es heiß (als Mom mit uns schwanger war, musste sie sich und ihren dicken Bauch bei 46 Grad Celsius herumschleppen), im Winter bitterkalt. Die umgebende Landschaft ist wirklich idyllisch, man kann dort viel Sport treiben und wandern, aber Redding selbst ist wenig bemerkenswert. Trotzdem liebe ich diese Stadt. Hier wohnen viele gute Menschen, mit denen ich zwar politisch nicht übereinstimme, aber egal, Redding ist für mich immer noch Heimat.

Dort aufzuwachsen war dann auch wirklich super. Unser Haus an der Oak Meadow Road war typisch für diese Gegend, eine blau gestrichene Ranch mit fünf Zimmern und über einem Hektar Land, weit von der nächsten Straße entfernt. Wir hatten Katzen und Hunde. Unsere Nachbarn hatten Pferde und Schafe. In der Nähe plätscherte ein Bach, und direkt gegenüber gab es eine leere Weide, auf der wir herumtoben konnten, bis meine Mutter in den Garten kam, sich die Zeigefinger in den Mund schob und uns mit einem grellen Pfiff zum Abendessen rief.