Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

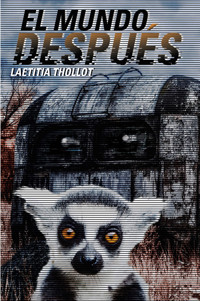

- Herausgeber: Ediciones SM

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: El Barco de Vapor Roja

- Sprache: Spanisch

Año 2394. El mundo ha sido devastado por el deterioro ambiental, hambrunas y conflictos sociales. Naé y Lúa ,su madre, viven en Enotla, una ciudad cuyas murallas y techo protegen a sus habitantes de los rayos uv y de la gente que ha sido segregada fuera de sus muros. Tras recibir una funesta noticia, Naé y Lúa deben huir de la ciudad. Un accidente las arroja al espacio exterior, donde Naé descubre una verdad macabra oculta detrás del Gobierno autoritario y las comodidades de Enotla. Una novela futurista que nos revela los riesgos del presente.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 146

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Thollot, LaetitiaOzono / Laetitia Thollot. – México : SM, 2021 Primera edición digital – El Barco de Vapor. Serie Roja

ISBN : 978-607-24-4305-1

1. Novela de ciencia ficción 2. Distopías – Literatura infantil.

Dewey M863 T56

Para Daniel y Nicolas-HenriL. T.

La luz negra irradió ojos, piel y cabeza; apenas nos dejó una onza de cordura.

Héctor Vigo

Con gran orgullo, declaro que hemos cumplido todos nuestros propósitos. La urbe de Enotla se ha convertido en un símbolo de la modernidad. Gracias al reciclaje, generamos una cantidad mínima de basura —apenas unas cuantas toneladas al año— y hemos alcanzado la autosuficiencia alimentaria.

Leo Mancebo, alcalde benemérito de la ciudad de Enotla (fragmento de su discurso de fin de año, pronunciado en 2393)

La ciudad techada

El proferrobot, alto y de piernas elásticas, da vueltas en el salón mientras contestamos los exámenes. Es difícil copiar porque tiene sensores alrededor de la cabeza que registran nuestros movimientos oculares. Yo ya terminé, pero a mi amiga Liz le está costando trabajo responder. Acerco mi silla a la ventana y miro los adornos decembrinos de los edificios vecinos: guirnaldas de luces y figuras de pinos, trineos y muñecos hechos con una imitación de algo llamado nieve, que nunca he visto ni veré jamás. Echo un vistazo hacia abajo para sentir que caigo. Se trata de un juego que inventé. Imagino que me aviento al abismo y me estampo en una de las cúpulas del Templo del Ozono o sobre el Algodonero, el único árbol restante en la ciudad. Lo talaron incontables veces, aunque siempre retoñó. Dicen que sus raíces alcanzan cien metros de profundidad y que, si no lo podaran, crecería hasta rasgar el techo que cubre nuestra ciudad, una cubierta gigantesca que nos protege de la luz negra.

Cuando era más chica, mi mamá me llevaba al jardín del Templo del Ozono. Una vez, me senté bajo el Algodonero y presencié un fenómeno que ocurre cada veinte años. El árbol esparcía semillas esponjosas que parecían elfos en miniatura. Se agrupaban, formando borregos que corrían sobre el concreto en busca de la tierra ausente. Yo imaginaba que de esas semillas crecían miles de árboles y, de pronto, me encontraba en medio de un bosque como los de mis historietas. Sin embargo, un ruido de succión me arrebató de mi sueño. Era un Vórtex móvil, de los que limpian las calles de la ciudad. Se acercaba para aspirar las semillas y sumarlas a la mor: materia orgánica reciclable. Me interpuse, pero la máquina me esquivó con un siseo de indignación. Rescaté tantas semillas como pude antes de que fueran succionadas y las metí en mis bolsillos.

Ignoro si es posible añorar la naturaleza sin conocerla demasiado o extrañar una época que no has vivido. Sin embargo, desde muy pequeña tengo la sensación de que me falta algo vital. Siento como si fuera una semilla del Algodonero que buscara un terruño para arraigarse y no hallara más que pisos artificiales. Una simple evocación del pasado me puede sacar lágrimas. Me apasiona la historia. Saber cómo eran las cosas antes. Pensar que esta ciudad inmensa no ha existido siempre. Imaginar que, en sus inicios, esto no era más que un conjunto de pueblos al aire libre, separados por bosques, ríos y ciénagas donde la tierra libre se hinchaba de agua para dar vida.

Mi mamá dice que tengo un carácter melancólico y que en eso me parezco a su papá. Al abuelo se le ocurrió la idea de resucitar a los pájaros, desaparecidos desde antes de que le pusieran techo a la ciudad. Se inspiró en las bestias de hierro del ejército y fabricó drones de aves, con altavoces para reproducir sus trinos. Recibió el Premio a la Mejor Invención y montó avdrones, una empresa que lo sacó de apuros. Gracias al dinero que generó, mi familia resistió la última ola de gentrificación, la peor, cuando las rentas se triplicaron. Miles de habitantes fueron expulsados de la ciudad y abandonados a su suerte, al otro lado del muro. Sin el ingenio del abuelo, ¿qué habría sido de mi familia? No quiero ni pensarlo.

Las palomas, los ruiseñores y los colibríes son los modelos más exitosos. avdrones los fabrica y los renta o los vende para festejos, como quinceaños y bodas, o para ambientar centros comerciales y terrazas de restaurantes. Desde que el abuelo falleció, mi mamá dirige la empresa, cuyas utilidades se han reducido en los últimos años. Ella dice que se debe a que los precios están subiendo de nuevo. La gente ahorra, pues su mayor temor es acabar viviendo en el espacio exterior, como lo llaman, aunque no se trate de un viaje a las estrellas.

Hasta hace poco, el trabajo de mi papá se limitaba a tratar de convencer a mi mamá de que abrieran una sucursal en Nueva Carcán. Nunca se sintió a gusto en esta ciudad. Se pasaba los días dentro de un cubo de realidad virtual, del que apenas salía para comer. Hace unos meses, volvió a proponerle lo de Nueva Carcán y ella, preocupada por la crisis, aceptó. No necesitó decirlo dos veces: papá se fue de inmediato a abrir la sucursal. En aquel entonces, no sabíamos del bebé. La noticia llegó después. Mi papá argumentó que ya había iniciado los trámites para establecer la empresa y no podía regresar.

Un tamborileo me trae de vuelta al salón de clases. ¿Estará lloviendo? Tras unos segundos, el ruido crece y se convierte en un estrépito ensordecedor. Liz y yo intercambiamos una mirada de extrañamiento. La ciudad cautiva suena como una caja de resonancia, como si miles de músicos tocaran tambores en el techo que nos cubre.

—¿Terminaste, Naé?

Después de recoger los exámenes, el proferrobot nos explica que afuera cae una fuerte granizada. Con las altas temperaturas de este desierto, se trata de una auténtica eventualidad. Quisiera ver cómo cae el hielo y sentir su mordida fría sobre mi piel, pero es imposible. Todos sabemos que un simple paseo allá afuera representa un peligro mortal.

1El descarte

Lúa medita asomada a la ventana de su departamento. Las fortificaciones de la ciudad secuestran la mirada y la cubierta impide ver el color del cielo. Leo Mancebo ha asegurado que contemplar el horizonte, además de representar una pérdida de tiempo, desata trastornos psiquiátricos. Pese a lo que diga el alcalde benemérito de Enotla, lo que Lúa más quisiera en este momento es que su mirada se perdiera lejos, en la suave curva de una colina o en la franja oscura de una barranca. Piensa en Yft, su esposo, quien se encuentra muy lejos. No se siente con las fuerzas para encargarse al mismo tiempo de la empresa, de su hija Naé y de los altibajos emocionales que implica el embarazo. Sin embargo, su principal angustia es el silencio del Buró de Control Prenatal (bcp). Corre el tiempo y, por alguna razón inexplicable, el permiso para que nazca el bebé que lleva en su vientre sigue en proceso de aprobación.

Trata de convencerse de que a lo mejor las cosas van bien, nada más se atrasaron un poco y pronto se arreglarán. Contagiado por la ansiedad, el bebé no para de agitarse. Lúa entra al baño y observa en el espejo su cara ojerosa. Tras darse una ducha y arreglarse un poco, retira los cabellos que se acumularon en el cepillo y los echa al Vórtex, una abertura en la pared que los aspira con un fuerte ruido de succión.

Falta poco para que Naé salga de la escuela. Lúa se precipita hacia la sala y elige unas fresas del bosque con hierbabuena silvestre en la pantalla del Xetrov, una impresora gastronómica 3D. El tubo de abastecimiento vibra al acarrear la materia prima dentro del aparato. Lúa verifica las notificaciones en la pantalla de su eyephone. Le acaba de llegar un correo del bcp: “Permiso denegado. Comuníquese con su médico para hacer una cita a la brevedad”. A modo de protesta, el bebé patea con vigor una vez en el hígado.

Un timbre suena y la ventanilla del Xetrov se abre. Dentro de un tazón brilla el rojo artificial de la similifruta. Con la mala, malísima noticia, a Lúa se le quitó el hambre. Llama a su esposo, pero no responde. Le envía mensajes: “Yft, necesito hablar contigo. Llámame en cuanto puedas”. “Yft, márcame: tengo algo que decirte”. Su último recado parece más una súplica: “Yft, por favor, es urgente. Se trata de nuestro hijo”. Finalmente, logra comunicarse con él.

—Nos tocó mala suerte. El bebé debe tener algún desperfecto. La genética es azarosa. No veo qué podamos hacer. Es un suceso triste. En fin, una pequeña tragedia —observa Yft al enterarse.

A Lúa le molesta su fatalismo:

—Esperaba más agallas de tu parte, más ganas de pelear por la vida de nuestro niño —lo recrimina.

—Te encuentras en estado de choque. Es normal que te sientas así —asegura su esposo—. El doctor Anastasios es la única persona que puede ayudarnos. ¿Quieres que le pida una cita?

Lúa acepta con poca convicción y cuelga. Yft le vuelve a marcar enseguida. Llamó al médico y éste la recibirá en un par de horas.

2En el consultorio

A bordo de su Uatur blanco, Lúa se forma en la fila de los vehículos que recogen a los niños. Nota enseguida que Naé no lleva puestos los protectores oculares.

—Los olvidé en mi casillero.

—¡Te vas a quedar ciega! —la amenaza, mientras busca otro par de lentes en la guantera.

Los ojos cafés de Naé desaparecen detrás de los cristales ahumados. Antes, en la alta atmósfera, había más ozono, un compuesto químico formado por átomos de oxígeno que protegía a la Tierra de los temidos rayos ultravioleta (uv). Ahora, la capa de ozono se adelgazó y las radiaciones solares afectan el cristalino de los ojos, opacándolos hasta causar la pérdida de la vista. Frente a este problema, el techo que recubre la ciudad es de gran ayuda, pero no protege lo suficiente como para salir a la calle sin lentes protectores.

—Naé, vamos con el doctor Anastasios. A tu hermano le rechazaron la autorización para nacer. Ha de intuirlo, porque no para de patearme.

Naé se queda en silencio. Imagina al bebé gateando y abriendo cajones mientras ella lo regaña por maltratar sus cosas. Piensa en el juguete bioluminiscente que le compró con sus ahorros. Unas gotas tibias recorren sus mejillas hasta perderse en el cuello del uniforme. No quiere que su mamá las vea ni abrumarla con preguntas. Los protectores y el cabello largo la ayudan a esconder su tristeza.

*

Después de abrir el expediente y estudiar la orden de descarte, el médico obstetra levanta la mirada hacia el rostro pálido de Lúa Alcatraz.

—Lo siento mucho, pero considere usted que tiene treinta y dos años. De acuerdo con los datos de su expediente, le queda un año de fertilidad óptima para volver a procrear, si es que lo desea. Por favor, firme este descargo de responsabilidad para que procedamos.

—¿Cómo dice? —pregunta Lúa con voz temblorosa.

—No se preocupe: es una formalidad. Lo pido antes de cualquier intervención quirúrgica, aunque sea mínima, pues la ley lo exige.

—No me refiero a eso. Yo pensé que sacaría otra muestra de adn para volver a hacer las pruebas. —Lúa respira con dificultad.

—Aquí está escrito que el producto de su embarazo fue descartado por inconformidad. Le aseguro que el bcp nunca se equivoca —sentencia el doctor Anastasios.

Después de pensarlo, Lúa hace un garabato junto a su nombre impreso. El médico le da una bata y unos zapatos estériles para que se cambie. Luego, van al quirófano.

—Acuéstese. Esperaremos al anestesista —le ordena.

Lúa mira cómo el Vórtex succiona los desechos de la cirugía anterior. Piensa que, en escasos minutos, su hijo seguirá ese mismo camino. Imagina el diminuto feto de siete meses rodando en la oscuridad del conducto. En ese momento, un tremendo puntapié en el estómago le arranca un grito.

—Señora Alcatraz, ¿está bien ? —pregunta el médico con preocupación.

—No, no me siento nada bien.

El doctor presiona un botón en la pared y se dirige a su asistente:

—La paciente se empieza a desesperar y el anestesista no llega. ¿Le puedes decir que se apure? —Luego, voltea hacia Lúa—: No podemos dejar que pasen más días. Eso nos pondría a ambos en una situación ilegal. Existen sanciones.

Lúa se levanta y pone la mano en la puerta del quirófano:

—Voy por mi ropa.

El doctor, furioso, le sigue los pasos hasta el consultorio:

—Por favor, señora, no me obligue a tomar disposiciones en su contra. Le ruego que recapacite. Necesitamos proceder lo antes posible para permanecer en conformidad con las leyes que rigen la ciudad.

3Minutos como puñetazos

En la sala de espera, Naé no sabe cómo pasar el tiempo. Su hermano, esa semilla salvaje, ocupa sus pensamientos. ¿Qué desperfecto tendrá para que le quiten el derecho a vivir? Juega con su colgante, un relicario grabado con la fórmula molecular del ozono: O₃. Desliza los dedos por los goznes, casi imperceptibles, que revelan la existencia del compartimento donde guarda las hijas del Algodonero. No puede evitar accionar el mecanismo. Contempla esas bellas durmientes, a la espera, algunas sueltas y otras aún aferradas a sus alas quebradizas. Las acaricia y les hace promesas. De grande, dará la vuelta al mundo para encontrar el terruño fértil que las haga despertar.

La niña revisa el contenido de su mochila: la agenda, el libro de Historia y el lorobot dormido en su estuche. Tendría unos cuatro años cuando su A —así le decía de pequeña a su abuelo— se lo regaló.

—Este modelo cuenta con una programación especial. Llévalo a donde vayas. Podría serte muy útil —le aconsejó el abuelo el mismo día que el eutanasista fue a inyectarlo.

Después de una ceremonia de despedida expedita, echaron su cuerpo al Vórtex. Naé siempre recordaría aquel rostro sereno que parecía sonreír, mientras le decía que no era una tragedia, pues todo tiene un inicio y un final.

Cuando se fue, el abuelo ni siquiera estaba enfermo. Todo lo contrario. Su energía parecía inagotable, al igual que la de sus avedrones. Se levantaba con el sol y cantaba coplas viejísimas que hablaban de montañas y ríos; de criaturas con cascos, crestas, colas escamosas, narices húmedas y cuellos interminables para sondear la lejanía: un mundo remoto que llegaba hasta la cuna de Naé y poblaba sus sueños. El abuelo era como uno de esos troncos que no temen que el rayo los tronche porque ya dieron semillas y saben que su descendencia seguirá surcando los cielos. Era fuerte como el Algodonero, al que talaron cien veces. Ni la muerte le daba miedo. Cuando alcanzó la edad límite —la “fecha de caducidad”, como decía de broma—, él mismo llamó al anestesista.

Ella ya no quiere pensar en eso, y menos ahora, con los nervios que siente. ¿Qué estará pasando en el fondo del corredor, a puerta cerrada? A veces, el tiempo parece un campeón de boxeo y cada minuto es un puñetazo que casi te noquea. Abre su libro de Historia en una página al azar:

contaminación

Introducción dentro de un ecosistema de un agente que, por sus características químicas, es dañino y conlleva riesgos para la biodiversidad.

La industrialización y la robotización de los medios de producción, iniciadas al fin del siglo xix, se aceleraron de forma considerable hacia 1960. Plaguicidas y otros químicos empleados en los procesos industriales no tardaron en detectarse en suelos, mares y la atmósfera.

Además, la industria petroquímica fabricaba grandes cantidades de polímeros plásticos que se almacenaban en los basureros o se desechaban en los océanos. Se calcula que, hacia 2022, nueve millones de toneladas de plásticos eran arrojadas al mar cada año. Aquellos materiales tardaban en desaparecer un promedio de quinientos años y, al degradarse, generaban sustancias tóxicas que terminaron de envenenar los ecosistemas.

A pequeña escala, los residuos plásticos se incorporaron a la cadena alimenticia y, por un fenómeno llamado bioacumulación, dañaron a los organismos vivos. Se sabe que la desaparición de una sola especie animal puede acarrear la extinción de muchas otras por efecto dominó. Así, nuestro planeta se fue despoblando a un ritmo espeluznante.

Se oyen ruidos en el corredor. Suena la voz grave del doctor —se nota molesto— y los acentos más agudos de su mamá. La contienda dura varios minutos y va subiendo de tono. Naé se aferra a su libro, como si fuera un salvavidas en ese mar de incertidumbre.

La contaminación fue una de las causas del encarecimiento de los insumos alimenticios, en especial de aquellos que permanecían libres de tóxicos. Por ejemplo, en 2032, la sal de mesa se empezó a considerar un problema de salud pública, ya que, por contener más plástico que sal, se había vuelto inadecuada para el consumo. La demanda de sal de roca, también llamada halita —libre de microplásticos, por proceder del subsuelo—, aumentó de manera significativa, lo cual alzó por las nubes el precio del producto.

El rápido deterioro del medio ambiente no sólo desató enfermedades, sino también padecimientos psicológicos, como la ecoansiedad, que hizo estragos entre las generaciones jóvenes.

Hoy en día, por fortuna, el problema de la contaminación se considera resuelto. Nuestras industrias verdes, libres de emisiones dañinas, y la práctica sistemática del reciclaje empiezan a rendir frutos.

Su mamá sale disparada y jala a Naé. Mientras esperan el elevador para bajar al estacionamiento, el doctor Anastasios las alcanza y amenaza con llamar a la policía si Lúa no cambia de idea.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)