Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

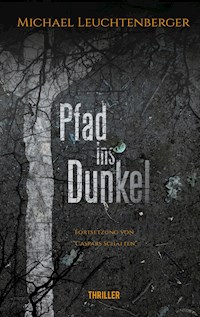

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Dank seiner übersinnlichen Begabung wurde Caspar zum Anführer einer Geheimgesellschaft. Doch nach bitteren Rückschlägen fühlt er sich machtlos. Um zu alter Stärke zurückzufinden, begibt er sich auf eine Wanderung auf dem Appalachian Trail. Auf dem gleichen Weg begegnen sich Elisabeth, Mona und Ove, die auf den ersten Blick wenig miteinander verbindet. Als sie auf Caspar treffen, wird aus ihrer gemeinsamen Reise ein surrealer Trip, auf dem sie schließlich ums nackte Überleben kämpfen ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch

Alltagsstress und Sorgen zurücklassen und dem Ruf der Wildnis folgen – Elisabeth, Mona und Ove tun das, wonach sich viele sehnen. Doch auf dem Appalachian Trail scheint sich die Natur gegen sie zu wenden, gar nach ihrem Leben zu trachten. Was hat der Sonderling Caspar damit zu tun? Nach den Ereignissen aus Caspars Schatten giert er nach einem neuen Beweis seiner Macht. Dafür muss er nur sein Bündnis mit den unsichtbaren Wesen der entlegenen Berge erneuern …

Der Autor

Michael Leuchtenberger begann in einer Phase der beruflichen Neuorientierung 2015 mit der Schriftstellerei. Seinen Debütroman Caspars Schatten veröffentlichte er 2018 als Selfpublisher über Books on Demand.

2019 gewann Michael Leuchtenberger mit der Kurzgeschichte Lampionfest den Schreibwettbewerb Zeitgeist 2020 von Litopian e.V. Im gleichen Jahr veröffentlichte er mit Derrière La Porte – elf sonderbare Kurzgeschichten seinen ersten Erzählband. 2021 erschien mit Pfad ins Dunkel der zweite Roman, eine Fortsetzung von Caspars Schatten.

Geboren wurde Michael Leuchtenberger 1979 in Bremen. Er studierte Germanistik und Anglistik mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft in Oldenburg und Kingston-on-Thames und war anschließend einige Jahre als Redakteur in Hamburg tätig.

Das Buch enthält Trigger-Hinweise

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Personenverzeichnis

Erster Teil: Allein

Zweiter Teil: Aufbruch

Dritter Teil: Unterwegs

Vierter Teil: Einkehr

Epilog

Danksagung

Vorwort

Pfad ins Dunkel war ursprünglich nicht als Fortsetzungsroman geplant. Doch dann geschahen zwei Dinge ungefähr gleichzeitig: Nach der Veröffentlichung meines Debütromans Caspars Schatten erwies sich der Bösewicht Caspar als besonders beliebte Figur bei den Lesenden – und beim Schreiben des zweiten Romans kam ich ins Stocken, weil mir Teile nicht mehr gefielen. Ganz verwerfen wollte ich das Manuskript nie, da mir die meisten Figuren und das Setting des Appalachian Trail so gut gefielen. Aber einige der ursprünglichen Handlungselemente mussten dran glauben. Was konnte sie ersetzen?

Es war, als würde Caspar immer nachdrücklicher Anspruch anmelden, noch ein weiteres Mal mitmischen und auch meinen neuen Figuren das Leben schwer machen zu dürfen.

Ich habe ihn gelassen und es nicht bereut.

Ich hoffe, dass die, denen Caspars Schatten gefallen hatte, sich über seine Rückkehr freuen, dass aber auch die, die mit Pfad ins Dunkel in die Geschichte einsteigen, unheimlichen Spaß daran haben.

Michael Leuchtenberger

Personenverzeichnis

Namen und Trailnamen:

Caspar (Odin)

Phil, Caspars Freund

Elisabeth (Professor)

Mona (Camera)

Ove (Potbag)

Stamps

Gertrud, seine Hündin

Milton, Hostelbesitzer

Jamie, sein Helfer

Weitere Hiker*innen:

Necklace, Black Bear,

Megan (Pockets), Emily (Pretzels),

Eagle und weitere

Teil 1

Allein

1

Mein Vater ist tot, und ich bin schuld daran«, sagte Caspar.

Sein Freund Phil lief mit gerunzelter Stirn neben ihm her. Er schüttelte den Kopf. »An diesem Tag war alles außer Kontrolle. Es lag nicht mehr in deinen Händen. Außerdem wusste er, dass er sich in Gefahr begibt.«

»Nein. Meine Mutter wusste es. Aber nicht mein Vater. Der Weg zu einer neuen Welt fordert Opfer. Aber das hätte nicht passieren dürfen. Es verfolgt mich wie ein Schatten.«

Der Weg schlängelte sich hinter dem Schloss durch den Wald. Es war einer dieser Tage im Januar, an denen es nie hell wurde. Feuchte Kälte kroch in ihre Kleidung. Vor ihnen verloren sich die Bäume im Nebel.

Caspar starrte auf den Boden, während er lief, die Hände in den Taschen seines schwarzen Mantels. Er war es nicht gewohnt, sich Zweifel und Schuldgefühle überhaupt einzugestehen, geschweige denn, darüber zu sprechen. Phil war der Einzige, der so etwas zu hören bekam.

Es würde für lange Zeit das letzte Mal sein, dass sie sich sahen.

»Es gefällt mir nicht, dich allein hier zurückzulassen«, sagte Phil.

»Wie meinst du das?«

Caspars Frage klang schroff.

»In dieser finsteren Stimmung, in der du seit Wochen bist. Seit deine Mutter weggezogen ist, bist du hier noch einsamer als zuvor.«

»Meine Angestellten sind da«, wehrte Caspar ab. »Ich kann mich schließlich nicht allein um das ganze Anwesen kümmern. Du weißt doch, dass sie uns immer in allem unterstützt haben.«

»Das ist trotzdem nicht die Gesellschaft, die du brauchst.«

Caspar zog die Augenbrauen hoch, sagte aber nichts.

»Schließ dich uns an. Wir alle warten darauf.«

»Ich habe darüber nachgedacht. Das weißt du. Aber ich bin verwurzelt hier, in so vieler Hinsicht. Dieser Ort gibt mir Kraft.«

»Ich sehe diese Kraft schwinden seit dem, was mit deinem Vater passiert ist. Und seit sich Miriam und David gegen dich gewandt haben. Ich weiß, wie viele Hoffnungen du in die beiden gesetzt hattest.«

Caspar schüttelte den Kopf. »Diese Namen will ich nicht einmal hören.«

»Du solltest das hinter dir lassen«, beharrte Phil. »Wir brauchen einen Neuanfang! Das Serene Mountain Inn ist wie dafür geschaffen. Unsere Gemeinschaft wird dort so viel stärker sein. Und du wärst dort nicht ohne Wurzeln, ganz im Gegenteil. Uns beide verbindet viel mit diesem Ort. Der unverwüstliche Milton empfängt dort seine Gäste, ganz wie früher. Du hast doch gelesen, was er dir geschrieben hat. Er vertraut dir und möchte dich bei sich haben.«

»Wir hatten das besprochen. Ihr geht ohne mich. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten.«

Sie erreichten das von Efeu überwucherte Haus im Wald, in dem Caspars Eltern gelebt hatten. Seit seine Mutter fortgegangen war, hatte Caspar keinen Fuß mehr hineingesetzt. Noch nie hatte er sich in den engen Räumen wohlgefühlt; seine Welt waren die hohen Zimmer und endlosen Flure des Schlosses.

Eine Krähe schrie heiser von der Regenrinne und flog in den Wald davon. Caspar wartete auf weitere Überredungsversuche seines Freundes.

»Es wird hier dann keine Zusammenkünfte mehr geben«, sagte dieser. »Die meisten aus unserer Gruppe sind bereits ausgewandert und der Rest folgt bald, so wie ich.«

»Das ist mir klar, Phil.«

2

Im Altarraum schloss Caspar die Tür hinter sich ab. Er zündete die drei großen Kerzen auf dem Tisch an der gegenüberliegenden Wand an und löschte das kalte Deckenlicht.

Im flackernden Schein der Kerzen betrachtete Caspar die Bilder an der Wand, die ihn stets daran erinnerten, dass er zwar abgesehen von seinen Angestellten der einzige Mensch innerhalb dieser Mauern war, doch trotzdem nie allein. Jedes Bild stellte eine Rune dar. Die Erste ließ ihn innehalten, die Zweite schärfte seine Sinne und lenkte seinen Blick auf den Weg, der vor ihm lag. Die Dritte erinnerte ihn an die Macht derjenigen, die ihn auf diesem Pfad begleiteten.

Wie immer saß Caspar im Schneidersitz auf einem der Kissen und ließ sich Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Den Metallbecher mit der herben, dunklen Flüssigkeit vor ihm hatte er zur Hälfte geleert.

Er wartete auf den Moment, der an Einschlafen erinnerte, diesen schwebenden Zustand, in dem sein Geist Zutritt bekam zu jener anderen Welt. Und auf den vertrauten Anblick: einen riesigen Saal, der sich vor seinem inneren Auge auftat. Gewaltige Säulen ragten darin empor – oder vielleicht waren es Bäume. In diesem Raum würde er sie zu sich rufen, wie er es immer tat.

Er blendete seine Umgebung aus, spürte keine Faser seines Körpers mehr.

Sie waren immer für ihn da gewesen und würden ihn nicht im Stich lassen.

Tief atmete er ein und aus und mahnte sich zur Geduld.

Dreimal, viermal.

Aber sein Geist flatterte umher wie eine Motte ohne Licht. Er fand keinen Zugang.

Lag es an ihm? War er blockiert?

Oder waren sie es? Ließen sie ihn nicht mehr zu sich?

Von Caspars einstiger Gefolgschaft war niemand in der Nähe. Auch Phil hatte vor einigen Wochen das Land verlassen. Lag es daran? War er allein nicht mehr interessant für sie? Oder hatten sie ihn an jenem verfluchten Tag aufgegeben, an dem sein Vater hatte sterben müssen? An dem so viele sich von ihm abgewandt hatten – seine große Liebe Miriam, sein ehemals bester Freund David, sogar die eigene Mutter?

Im ganzen Körper verkrampften sich seine Muskeln.

Er schleuderte den Becher in eine Ecke. Das Scheppern hallte durch den Altarraum. An der Wand hinterließ die Flüssigkeit hässliche Flecken, als wäre dort jemand erstochen worden.

Wie lange war es her, dass die Unsichtbaren zuletzt mit ihm kommuniziert hatten? Caspar konnte sich nicht einmal an den Klang ihrer Stimmen erinnern, die er doch seit seiner Kindheit kannte.

War er ihnen allein denn nichts mehr wert?

Er ließ seinen Kopf auf die Brust fallen und atmete tief durch. Dann stand er abrupt auf, so dass sich einen Moment lang alles drehte. Er stolperte zur Tür, schloss sie auf, rannte den Korridor hinab und die Treppen hinunter. In der Küche griff er sich eines der großen Messer und riss die Tür auf, die nach draußen führte.

Eine eiskalte Windböe wirbelte ihm Schneeflocken in die langen Haare. Er trug nur ein dünnes Hemd, doch die Kälte war ihm jetzt egal.

Mit dem Messer in der Hand lief er hinaus in die Dunkelheit. Vor dem Schloss kannte er jeden Baum, jeden Strauch, jeden Kieselstein. Er horchte, ob die Stimmen der Unsichtbaren durch das Rauschen der Bäume zu ihm drangen. Doch es klang flach und hohl.

Unbeseelt.

Er rannte durch den Wald, bis er an den steinernen, mit Runen markierten Altar gelangte. Dort blieb er stehen, holte kurz Atem und krempelte seinen linken Hemdsärmel hoch. Ohne zu zögern, schnitt er mit der Messerspitze quer über seinen Unterarm. Sofort bildeten sich dunkelrote Linien auf seiner hellen Haut.

Caspar streckte den Arm nach oben und brüllte in die Nacht: »Wo seid ihr, ihr Verräter?«

Einzig das Rauschen des Windes antwortete ihm.

Er benetzte den rechten Zeigefinger mit seinem Blut und zeichnete drei weitere Runen vor sich auf die Steinplatte. Eine als Symbol der eigenen Kraft. Eine Zweite als Zeichen für Weiterentwicklung.

Die Dritte verhieß einen neuen Lebensweg.

Teil 2

Aufbruch

3

Der bullige Grenzbeamte knallte den Stempel auf Elisabeths Reisepass, klappte das Dokument wieder zu und schob es über den Tresen. Dabei zwinkerte er ihr mit beiden Augen zu und sagte, ohne zu lächeln: »Passen Sie auf sich auf, Lady!«

»Danke«, sagte Elisabeth, verblüfft darüber, dass die Prozedur so schnell erledigt war.

Sie schob ihren Pass in die hintere Hosentasche. Der Officer mit der kurzärmligen, schwarzen Uniform war halb so alt wie sie, aber bestimmt doppelt so schwer. Seine Oberarme würde sie kaum mit zwei Händen umfassen können. Selbst hinter seinem Schalter wirkte er riesig.

Schon winkte er die nächste Einreisende heran, eine junge Asiatin mit rotem Käppi und Pferdeschwanz, die ihn erwartungsvoll anlächelte.

Elisabeth folgte den Hinweisschildern zur Gepäckannahme, wo das Laufband nach wenigen Minuten ihren Rucksack ausspuckte. Unverkennbar neu war er, mit seinem silbrigen Grau und dem kräftigen Rot, und fast so groß wie sie selbst.

»Wir zwei müssen Freunde werden«, hatte sie laut zu ihm gesagt, nachdem sie ihn vom Outdoor-Ausrüster nach Hause gebracht, auf einen Küchenstuhl gestellt und gründlich begutachtet hatte.

Das Schultern der Last war noch ungewohnt. Trotzdem fühlte sich Elisabeth mit einem Mal, als würde sie durch die Ankunftshalle des Hartsfield-Jackson Airport schweben. Die zehn Stunden zwischen Düsseldorf und Atlanta waren ihr vorgekommen wie zwei, wie üblich hatte sie im Flieger tief geschlafen. Nun fühlte sie sich startklar und fit wie seit Wochen nicht mehr. Die Zweifel lagen hinter ihr. Sie hatte es fast bis an ihr erstes Etappenziel geschafft: Springer Mountain, südliches Ende des Appalachian Trail und Ausgangspunkt für diejenigen, die verrückt genug waren, 3.500 Kilometer von Georgia bis Maine zu Fuß laufen zu wollen.

Die Flughafenhalle sah aus wie ein gewaltiger Wintergarten, mit einer Glaskuppel und echten Bäumen. Der Himmel darüber war von einem unbestimmten Weiß.

Elisabeth lächelte. Bäume würde sie in den nächsten Monaten zur Genüge bewundern können. Vielleicht sollte sie sich lieber am Menschengewusel und den lärmenden Lautsprecherdurchsagen erfreuen. Das waren die Dinge, die sie so schnell nicht wieder erleben würde.

Vor ihr war eine Frau stehen geblieben, um ihr Gepäck zu sortieren: zwei große Koffer, einen Rucksack und diverse Stoffbeutel, in der Hand einen Stapel Reisepapiere. Um sie herum tobten zwei krakeelende Kinder. Der Junge floh vor seiner Schwester und rannte direkt in Elisabeth hinein. Sie verkniff sich ein Fluchen und lächelte stattdessen der Mutter zu.

Kurz überlegte sie, irgendwo einen Kaffee zu trinken, entschied sich aber dagegen. Sie hatte Hummeln im Hintern. Also kramte sie nur rasch ein paar Dollarscheine aus der vorderen Hosentasche und kaufte sich eine Flasche stilles Wasser.

Sie nahm einen kräftigen Schluck und schraubte die Flasche zu.

Kühles, sauberes Wasser.

Auch das würde sie bald sehr zu schätzen wissen.

Mit ihren 56 Jahren war sie viel in der Welt herumgekommen, in die USA hatte sie es aber nur einmal zuvor geschafft. Wie immer war sie neugierig auf eine ungewohnte Umgebung und unbekannte Menschen. In Wander-Blogs hatte sie so viel über den Appalachian Trail gelesen, dass sie das Gefühl hatte, an einen vertrauten Ort zurückzukehren.

Noch einmal drehte sie sich um. Die Kinder tobten wieder um ihre genervte Mutter. In den Warteschlangen vor dem Geldautomaten und an der Kasse des Coffeeshops müde Gesichter.

Elisabeth justierte die Schultergurte ihres Rucksacks, schloss die Augen und atmete tief ein und aus.

Ja, sie wollte endlich in den Wald, nichts als Laufen und Bäume sehen.

4

Mona drückte ihre Mitbewohnerin Vivian, dann ihren Kumpel Joe. Zu unmenschlicher Uhrzeit hatten die beiden sie zum L. A. International Airport gebracht.

Alle drei waren nach Monas Abschiedsfeier am Vorabend völlig übermüdet. Sogar Stevenson, Joes Hund, konnte sich kaum aufrecht halten und ließ sich auf den glänzenden Flughafenboden plumpsen.

»Genieß es, meine Liebe«, sagte Vivian, die um diese Zeit sogar in ihrem dicken Kapuzenpulli fröstelte. »Hast du auch das Geld, das dein Vater dir gegeben hat?«

»Ja, hab alles.« Mona sah ihre Freunde nacheinander an. Dabei sah sie auf beide herab, groß und schlaksig, wie sie war. Ihr runder Afro-Haarschnitt ließ sie noch größer wirken, als sie ohnehin schon war.

»Ich hab euch lieb.« Ihre Stimme zitterte, was äußerst selten geschah.

»Wir dich auch«, sagte Vivian.

»Lass von dir hören«, sagte Joe.

Mona nickte. Dann drehte sie sich um, ließ die beiden stehen und passierte die gläserne Schiebetür zum Security-Check.

Vivian und Joe brachen auf und zerrten den trägen Stevenson hinter sich her. Noch einmal winkten sie Mona zu.

Die hasste Abschiedsszenen. Zum Glück war diese knapp und unsentimental ausgefallen. Immerhin war es kein Abschied wie alle Tage. Mehrere Monate weit weg von zu Hause, noch dazu in der Wildnis – die Aussicht machte Mona nervös, auch wenn sie es sich nur ungern eingestand.

Sie musste etwas essen, hatte aber keinen Appetit. Ihr tat noch immer der Kopf weh und ihre Glieder waren müde.

Vor Mona ließ eine Gruppe Geschäftsreisender in schwarzen Anzügen routiniert die Kontrolle über sich ergehen. Allesamt wirkten hellwach und auf Zack. Wie schafften die das?

Ihr Sicherheitscheck ging Gott sei Dank schnell und Mona hievte ihren Rucksack wieder hoch. Er kam ihr schwerer vor als am Tag zuvor, obwohl sie ihn unter Berücksichtigung von Vivians fachkundigen Tipps gepackt hatte. Hatten ihre Partygäste den Inhalt ihres Gepäcks durch Bowlingkugeln ersetzt?

Sie lief durch die Gänge des Flughafens, vorbei an den Parfüm- und Klamottengeschäften mit ihrem kalten Licht und den Verkäuferinnen, die mit ihrem Make-up wie maskiert wirkten.

Wenn sie endlich auf dem Trail war, würde die Welt anders aussehen.

Wenig später saß Mona auf ihrem Fensterplatz und vertiefte sich in den neuen Stephen King. Er spielte ausgerechnet in den Appalachen und handelte von einer Epidemie, die ausschließlich Frauen befiel, sobald diese einschliefen. Aber schon nach drei kurzen Kapiteln fielen Mona selbst die Augen zu.

Viel später schreckte sie auf. Das Buch rutschte zwischen ihre Knie und polterte zu Boden.

Jemand berührte ihre Schulter und sie hätte fast aufgeschrien. Der Flugbegleiter hatte sich heruntergebeugt und machte große Augen. Da begriff sie, wo sie war.

»Entschuldigung, möchten Sie etwas trinken?«, fragte er und zeigte strahlend weiße Zähne.

Eher reflexartig schüttelte Mona den Kopf. Der Mann wandte sich sofort ihrer Sitznachbarin zu, einer älteren Dame, die mit indischem Akzent schwarzen Kaffee bestellte.

Mona hatte Gänsehaut, fror aber nicht. Es war der Traum gewesen, der sie immer dann heimsuchte, wenn sie sich unsicher fühlte. Darin war es jedes Mal kalt und dunkel, doch an mehr erinnerte sie sich selten.

Sie rieb sich die Augen. Der Monitor über den Köpfen wenige Reihen vor ihr zeigte die Flugroute an. Irgendwo da unten war Oklahoma.

Jetzt ging alles so schnell. Sie wurde in ein Abenteuer katapultiert.

»Ist das Ihr erster Flug?«, fragte die Sitznachbarin.

»Nein, aber der aufregendste«, sagte Mona. Sie lächelte die Frau an – die erste Fremde, mit der sie auf dieser Reise sprach – und war gespannt, wer da noch alles kommen würde.

5

Caspar an Milton

Mein lieber Milton,

es hat mich gefreut, nach so langer Zeit von Dir zu hören.

Ich habe immer gespürt, dass es zwischen uns seit meinem Besuch im Serene Mountain Inn ein enges Band gab. Das hat mir in schwierigen Zeiten zusätzliche Kraft gegeben. Sei versichert, dass ich unsere gemeinsamen Erlebnisse nie vergessen habe. Auf meinem manchmal einsamen, beschwerlichen Weg tut es mir gut, wenn ich mir unsere Gespräche ins Gedächtnis rufe.

Phil hat Dir von den unschönen Ereignissen erzählt, die sich im letzten Jahr zugetragen haben. Menschen, die ich für meine engsten Freunde hielt, haben sich von mir abgewandt. Das hat mich verbittert. Gleichzeitig musste ich mir eingestehen, dass ich den Tod meines eigenen Vaters mit verschuldet habe.

All diese negativen Gedanken rauben mir Kraft. Es muss sich etwas ändern. Phil und andere haben schon lange auf mich eingeredet, damit ich mich ihrem Neuanfang in Eurer Gemeinschaft anschließe. Und nicht zuletzt hast Du, lieber Milton, in Deinem Brief eine Einladung ausgesprochen, die mich berührt hat.

Aber es schien mir lange unmöglich, das Schloss meiner Familie aufzugeben. Ich bin sicher, Du verstehst mein Zögern.

Ich freue mich, dass die anderen bereits zu Euch gestoßen sind. Die Gemeinschaft hält nicht nur zusammen – sie wird zu einer weltumspannenden Bewegung! Eure Unterstützung brauche ich, um meine Bestimmung zu erfüllen und wieder zu alter Stärke zu finden. Darum habe ich beschlossen, auf die Reise zu gehen. Sie wird eine Zäsur für mich sein.

Zunächst werde ich für einige Wochen wandern, um die Natur wieder mit allen Sinnen spüren. So kann ich zu mir finden und mich auf mein neues Leben mit Euch einstellen.

Den Trail werde ich in erster Linie für mich laufen. Aber ich habe durch meinen Entschluss Zuversicht geschöpft. Und so ist es denkbar, dass ich unterwegs neue Weggefährten treffe, die sich mir anschließen, genau wie damals.

Es hat erst begonnen!

Ich freue mich auf unser Wiedersehen!

Dein Caspar

6

Der Fahrer verstaute das Gepäck im Laderaum, öffnete die seitliche Schiebetür des Kleinbusses und ließ Elisabeth und drei weitere Wanderer einsteigen. Er humpelte stark, sein rechtes Bein war steif. Wahrscheinlich war er früher selbst gern gewandert und chauffierte nun, weil er es selbst nicht mehr konnte, andere zum Trail.

Die drei anderen waren Amerikaner und unterhielten sich lautstark mit dem Busfahrer. Einer von ihnen fragte ihn nach den Wetterprognosen in der Region.

»Ihr hättet es schlimmer treffen können«, war die Antwort. »Letzte Woche hat es tagelang nur geregnet. Aber jetzt solltet ihr auf dem Trail gut zurechtkommen. Und was ist mit dir?« Er drehte sich zu Elisabeth um. »Was führt dich von so weit her auf den AT?«

»Eine Auszeit von meinen Schülern«, rief Elisabeth zurück.

Die anderen lachten, am lautesten ein dicker, bärtiger Mann neben ihr.

»Lehrerinnen dürfen Sabbaticals machen?«

»Wenn sie hartnäckig genug danach fragen, ja.«

Für letzte Besorgungen hielten sie bei einem Walmart. Elisabeth kaufte Spiritus für ihren Kocher, Wasser und einige Tüten mit Nüssen. Am liebsten hätte sie kiloweise Bananen gekauft, aber die wurden zu schnell zu Matsch.

Auf früheren Wanderungen mit ihrem guten Freund Harald hatte meist er sich um die Verpflegung gekümmert. Er hatte ihr auch vom amerikanischen Oatmeal erzählt, Haferbrei in verschiedenen Sorten. Der Gedanke an Harry versetzte Elisabeth einen Stich.

Organic, Super Grains, High Fiber – war das nicht alles dasselbe? Banana Nut! Wenn schon keine echten Bananen, dann wenigstens in Instant-Form.

Elisabeth nahm sich dazu mehrere Pasta-Fertiggerichte und fragte sich, wie das alles noch in den Rucksack passen sollte.

Das Hiker’s Last Resort lag unweit des Highway 19 am Rand des Chattahoochee National Forest. Ihr Kleinbus fuhr über Serpentinen in den Wald und hielt auf einem Platz, der von üppiger Vegetation umgeben war. Eine Treppe führte zu einem Holzhaus. Zwischen all dem Grün leuchtete das rötlich-braune Holz in der Sonne, am Geländer der Veranda hingen Blumenkästen. Elisabeth freute sich über die Idylle. Für eine Weile würde dies ihre letzte komfortable Unterkunft sein.

Während des Eincheckens im Hostel trafen sie weitere Hiker, die sich in den nächsten Tagen auf den Weg machen wollten: zwei junge, stille Australierinnen und einen Hippie aus Quebec. Der beleibte New Yorker, der neben ihr im Shuttlebus gesessen hatte, beteuerte unter dem Gelächter aller Anwesenden, auf dem Mount Katahdin am Ende des Trails nur noch die Hälfte wiegen zu wollen.

Mit irgendeiner Art von Last kamen wohl die meisten hierher, um sie in den Wald zu schleppen, dort abzuschütteln und liegen zu lassen. Das ging Elisabeth nicht anders. Vor allem wollte sie nichts mehr aufschieben, was sie sich wünschte. In einem Jahr konnte es längst zu spät sein.

7

Am Vormittag des 3. April stand Elisabeth unweit der Amicalola-Wasserfälle auf einem Parkplatz, von dem aus ein Pfad zum Springer Mountain führte. Neben einem aus unregelmäßigen Steinen gemauerten Torbogen verkündete weiße Schrift auf rot gestrichenem Holz:

Appalachian Trail Approach.

Springer Mountain GA 8,5 miles.

Mt. Katahdin Maine 2.108,5 miles.

Dahinter schien die schräg stehende Sonne durch den hellgrünen Wald.

Das Tor zu einer anderen Welt.

Die beiden Australierinnen – die sich beim Frühstück als Megan und Emily vorgestellt hatten – waren zackig durch das Tor marschiert. Elisabeth folgte ihnen langsamer.

Zwei Stunden später setzte sie den Rucksack ab, ließ sich auf einem Felsen am Wegesrand nieder und atmete tief durch.

Von Anfang an war es nur bergauf gegangen, zuletzt immer steiler. Sie hatte nicht einmal die Hälfte der ersten Etappe geschafft und bekam jetzt schon kaum Luft. Der Schweiß rann ihr in den Nacken.

Sie war eben nicht Harry. Der war schon am ersten Tag jeder Wanderung stets wie ein Uhrwerk gelaufen.

Sie gönnte sich ein paar kleine Schlucke Wasser.

»Geht es dir gut?«, rief eine Stimme über ihr.

Da oben, hinter der nächsten Wegkehre, saßen eine Frau und ein Mann wie siamesische Zwillinge auf einem Baumstumpf.

»Es ist die Hölle«, rief Elisabeth, lachte dann aber.

»Es bleibt nicht so«, kam als Antwort. »Keine Angst. Das Stück vom Gipfel bis zum Shelter ist angeblich einfacher.«

»Warum tun wir uns das nur an?«, fragte Elisabeth.

»Wegen dem hier!« Die Frau breitete ihre Arme aus, als wollte sie damit den ganzen Wald umschließen.

Elisabeth holte ein paar Mal tief Luft und sog den Duft von Laub und wilden Kräutern ein.

Sie schloss zu den beiden auf.

»Hi, ich bin Elisabeth.«

»Ich bin June«, sagte die Frau. »Aber hier heiße ich Necklace. Hast du noch keinen Trailnamen?«

»Nein.«

»Das werden wir ändern. Dieser attraktive Typ hier« – sie klopfte ihrem Mann auf den Rücken – »heißt Black Bear.«

Die beiden waren Ende 40, aus Minnesota und frisch verheiratet. Sie waren zum ersten Mal gemeinsam unterwegs und geradezu euphorisch deswegen.

Den Rest des Weges bis zum Gipfel des Springer Mountain kämpften sie sich zu dritt voran. In unregelmäßigen Abständen erschienen Wegmarkierungen auf Felsen oder Baumstämmen: kurze, senkrechte Striche in weißer Farbe.

Der Wald schien endlos. Ab und zu gewährte er einen Ausblick auf einen ebenfalls bewaldeten Berghang auf der anderen Talseite. Das Wetter war mild und frühlingshaft. Trotz der Anstrengung war Elisabeth voller Tatendrang. Sie war frei! Und dankbar für ihre soliden Schuhe, denn auf dem steinigen Pfad war das Gehen beschwerlich.

Nach zwei Stunden, in denen es fast nur bergauf gegangen war, zitterten ihre Beine und ein Kopfschmerz bahnte sich an. Doch irgendwann hatten sie schließlich den ersten Berg ihres langen Weges bezwungen.

»Yes!«, rief Elisabeth und schickte einen Jubelschrei ins Tal.

Sie stellte ihren Rucksack ab, holte eine Tüte Studentenfutter hervor und warf sich einige Nüsse in den Mund. Himmlisch!

Eine grünliche Metallplatte war in den Fels eingelassen. Darauf war ein Wanderer abgebildet, komplett mit Hut und Stock, gekrönt vom Schriftzug: Appalachian Trail.

June alias Necklace rief »Glückwunsch!«, umarmte erst ihren Mann, dann Elisabeth.

Die hatte nicht damit gerechnet und erwiderte die Umarmung steif. Wie als Entschuldigung hielt Elisabeth ihr das Studentenfutter hin. Necklace pickte sich einen paar Nüsse heraus, dann bückte sie sich.

»Hast du dir schon einen Stein ausgesucht?«

Sie hob einen vom Boden auf.

»Wofür?«

»Alle Through-Hiker müssen einen Stein von hier bis auf den Katahdin nach Maine tragen.«

»Als hätten wir nicht schon genug zu schleppen!«, sagte Elisabeth.

»Ein kleiner Kiesel tut es auch.« Necklace hielt ihr die ausgestreckte Hand hin. Darauf lag ein hellgrauer Stein von der Größe einer Erdbeere.

»Ich glaube, das ist jetzt meiner.«

»Na los!« Black Bear sah sich suchend um. »Ist doch ein hübsches Ritual. Irgendwann ist der Berg hier ganz abgetragen und der Katahdin dafür doppelt so hoch.«