Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ueberreuter Verlag

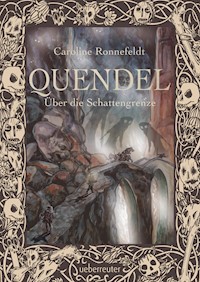

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Quendel

- Sprache: Deutsch

Sprach- und bildgewaltig: Diese besondere Stimme in der Fantasy sorgt für Begeisterung! Nach den entsetzlichen Ereignissen beim Bäumelburger Maskenfest macht kein vernünftiger Quendel mehr einen Schritt vor die Tür. Nur innerhalb der eigenen vier Wände scheinen Schutz und Behaglichkeit noch zu existieren; denn wer weiß, wann die schrecklichen Mahre und Wölfe wieder von den Wolken auf die Erde herabstürzen? Doch eine kleine Schar unverbesserlicher Abenteurer tritt eine gefährliche Reise hinter die Schattengrenze an, auf der Suche nach ihren verlorenen Freunden. Ob sie diese aus der Anderswelt befreien können? Noch spannender, düsterer und fulminanter: Der finale Band der Quendel-Saga Für mich die literarische Entdeckung des Jahres. Denis Scheck

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 979

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Nach den entsetzlichen Ereignissen beim Bäumelburger Maskenfest macht kein vernünftiger Quendel mehr einen Schritt vor die Tür. Nur innerhalb der eigenen vier Wände scheinen Schutz und Behaglichkeit noch zu existieren; denn wer weiß, wann die schrecklichen Mahre und Wölfe wieder von den Wolken auf die Erde herabstürzen? Nur eine kleine Schar unverbesserlichen Abenteurer tritt eine gefährliche Reise in die Tiefe des Erdreichs an, beharrlich auf der Suche nach ihren verlorenen gegangenen Freunden. Ob sie diese aus der Anderswelt befreien und zurückführen können? Noch spannender, düsterer und fulminanter: Die Quendel-Saga geht weiter!

Mir ahnt jetzt, dass die Toten hier hin- und herfahren, wieder aufstehen und gegen uns streiten; es wird schwer sein, gegen Drauge zu kämpfen; und so viele Schenkel, wie hier abgehauen, und so viele Schilde, wie hier gespalten sind, Helme und Brünnen zerschroten sind und so viele Häuptlinge, wie hier quer über den Kopf geschlagen sind – so sind doch die Toten die grimmigsten, mit denen wir zu tun haben, denn wir haben keine Macht gegen sie.

Die Saga von Hrolf KrakiZITIERT NACH PAUL HERMANN

Einen letzten Schrei schickte die Erde ihr zu, aus vielen Stimmen: ein Kinderrufen, ein Krähenkrächzen, das dumpfe Muhen von Kühen, das Quietschen eines langsam heimrollenden Gefährts; dann glitt sie in das dichte Zwielicht der Grenze, und alle Erdenlaute trübten sich jäh: sie glitt hindurch und sie verstummten ganz.

LORD DUNSANY – Die Königstochter aus Elfenland

Inhalt

Der Reisigsammler

Jäger und Beute

Nächtliche Zusammenkunft

Die geheime Karte der Quendeliner

Fendel Eichhase

Wintersonnenwende

Ein flammender Saftling

Der Schneesturm

Wie der Rabe fliegt

Schatten und Lichter

Die stehenden Steine

Der weiße Garten

Wer noch nicht stirbt, der lebe

Zurück in die öde Heide

Angriff bei Nacht

Der Wächter der Hügel

In Halbzahns Unterschlupf

Durch die Klamm und über die Brücke

Die Festung Drangsal

Die Wilde Jagd

Lenzing

Im schwindenden Licht rücken steil aufragende Felswände enger zusammen. Dazwischen wölbt sich drohend schwarzes Gemäuer, verwachsen mit den schroffen Klippen klettert es höher und höher empor. Aus abgrundtiefen Klüften erheben sich entsetzliche Türme bis ins Unermessliche einer ewigen Dämmerung, endlich mit schartigen Zinnen den Himmel ritzend. Dessen Weite ist mir verkümmert zu einem fernen Spalt aus fahlem Grau, darüber Wolkenfetzen jagen. Doch mag es anderes sein, das für Wimpernschläge die trostlose Aussicht verdüstert. Nicht bloß aus Winternebeln gewoben, nicht nur dem Sturmgebräu entsprungen, verdichtet sich hier der Gräber grausiger Hauch zu atmenden Schatten und gebiert Ungeheuer. Verzweifelt erhebt sich dennoch der kärglich beschränkte Blick und sucht und sucht – vergebens.

Wo sind die sanften grünen Hügel, wo die mondbeschienenen Wiesen linder Sommernächte? Ein frostiger Wind weht durch die Klamm und schneidet sich an den spitzen Graten der Felsen. Errichtet auf den Gebeinen verlorener Völker bergen blutgetränkte Steine das Leid von Zeitaltern.

Wehe, dies ist die Festung Drangsal. Wo ist der Einlass, wo ein Ausweg? Sucht in der Finsternis, die nichts und doch etwas enthält. Sucht, bei allen Quendeln! Und gebt mich nicht dem Vergessen anheim und dem Grauen der Anderswelt.

Erstes Kapitel

Der Reisigsammler

Ein Schweigen in schwarzen Wipfeln wohnt.

Ein Feuerschein huscht aus den Hütten.

Bisweilen schellt sehr fern ein Schlitten

Und langsam steigt der graue Mond.

Ein Wild verblutet sanft am Rain

Und Raben plätschern in blutigen Gossen.

Das Rohr bebt gelb und aufgeschossen.

Frost, Rauch, ein Schritt im leeren Hain.

GEORG TRAKL – Im Winter

Er würde ja nicht lange brauchen, sagte er sich.

Schließlich führte ihn das, was er vorhatte, kaum zwanzig Schlegel von Zuhause fort. In Spätherbst und Winter war der kurze Gang für gewöhnlich etwas so Alltägliches, dass er keinen weiteren Gedanken darauf verschwendete – außer, dass es eben notwendig war, hinter seinem Haus die wenigen Schritte bis zum Saum des kleinen Wäldchens hinaufzugehen. Doch im Leben der Quendel war seit dem kaum drei Wochen zurückliegenden Maskenfest nichts mehr gewöhnlich oder alltäglich. Passend zu dessen furchtbarem Ausgang hatte der schlimmste Winter aller Zeiten im Hügelland Einzug gehalten, als wäre es des Grauens noch nicht genug, das seine Bewohner in jener Schreckensnacht heimgesucht und ihr friedliches Leben in einen düsteren Albtraum verwandelt hatte. Einen Albtraum aus Spinngespinsten längst vergangen geglaubter Zeiten und uralter Sagen – bei allen heiligen Pilzringen der guten Wälder, daraus mochte es kein Erwachen mehr geben, und nach einem solch bitteren Winter keinen Frühling.

Er selbst war nicht in Bäumelburg gewesen und musste deshalb weder den großen Brand noch die vielen Opfer mit ansehen, die nun jedes Dorf zu beklagen hatte. Von nah und fern waren die Quendel wie jedes Jahr auf den Höhen über der Kaltwasser zusammengekommen, um dort mit ihren Maskenumzügen dem Winter ein trotziges Willkommen zu entbieten. Ein von den Hügelländern über Jahrhunderte sorgsam gepflegtes Brauchtum, das im Nachhinein und angesichts der Wucht der Ereignisse wie bloßes Gaukelspiel vor einem Feind erschien, der sich als weit grausamer erwiesen hatte als grimmiger Frost.

›Blauer Klumpfuß und späte Lorchel, bis das Wasser kocht, bin ich wieder zurück‹, spornte er sich aufs Neue an. Er konnte nicht verhindern, dass ihm Fetzen der wirren Berichte durch den Kopf gingen, die auch in seinem Dorf Augenzeugen mit verstörter Miene schaudernd und wie unter Zwang immerzu wiederholten, bis sie sich allen eingeprägt hatten.

In der mollig warmen Küche hatte er den eisernen Kessel an einen Haken über das offene Feuer gehängt. Die Teekanne stand schon in Reichweite auf einem Schemel vor dem Kamin. Daneben eine Schale mit frischen Honigschnecken, die er gebacken hatte. Sie waren noch warm, die Maronenbutter würde goldgelb darauf zerlaufen, wie es ihm am besten schmeckte, und wollte er sein Lieblingsgebäck in vollen Zügen genießen, musste er sich beeilen. Denn lange würde es im Kamin nicht mehr so munter knistern. Der Korb mit Brennholz war fast leer.

Er war verschwenderisch damit umgegangen; kein Wunder bei diesem elenden Trollwetter! Da half jetzt alles nichts. Sollte es in den vier Wänden behaglich bleiben, musste er, bevor es ganz dunkel sein würde, noch einmal hinauf zum Wäldchen. Ein Vorhaben, das jeder seiner verängstigten Nachbarn für unfassbaren Leichtsinn gehalten hätte. Die Klapperschwämme trauten sich ja kaum noch einen halben Schlegel vor die Tür; es sei denn, sie waren mindestens zu fünft und schon zur Mittagszeit mit Fackeln und Laternen ausgerüstet.

Verächtlich grunzend quälte er sich ein wenig umständlich in seine schwere Winterjacke und stülpte die alte, mit Kaninchenfell gefütterte Kappe über den Kopf.

›Stock und Schwamm, egal was droht, die täglichen Pflichten ändern sich trotz allem nicht. Sie bleiben so mühselig wie immer‹, versuchte er mürrisch, sich seiner gewohnten Seelenruhe zu versichern. Doch das ungute Gefühl ließ sich damit nicht vertreiben. Im tiefsten Inneren argwöhnte er, dass wirklich große Gefahren seinesgleichen selten ungeschoren davonkommen lassen. Gleich auf gefährlichem Grund weidenden Schafen, die in wilder Flucht dem Blutdurst der sie verfolgenden Raubtiere nicht entrinnen werden. Oder dem Sturz in den drohenden Abgrund.

Das hatten die Hügelländer allen vorherigen Warnungen zum Trotz unlängst auf das Bitterste erleben müssen und nicht wenige einen hohen Preis gezahlt. Gleichzeitig erwies sich an all dem Unheil aufs Neue, dass Quendel höchst eigensinnige Wesen sind, ja, zu unvorsichtigem Starrsinn neigen können. Selbst die schlimmsten Vorzeichen bringen sie kaum davon ab, dass alles seinen gewohnten Gang zu gehen habe, führt der auch geradewegs ins Verhängnis.

Bendix Stachelsporling machte da keine Ausnahme. Er war ein griesgrämiger alter Querkopf, der allein in einer windschiefen Kate ein wenig abseits am Rande des Dorfes Zwölfeichen wohnte. Hinter dem rückwärtigen Gartenzaun trennte ein kleiner Wald sein Land von einem Streifen sandiger Heide, aus der sich gut zweihundert Schlegel gen Norden plötzlich ein Felswall mit unerwarteter Schroffheit erhob. An vielen Stellen klafften darin tiefe Spalten, die nicht nur in den kalten Jahreszeiten Nebel wie den Atem eines riesigen Ungeheuers aushauchten. Heiligster Hallimasch, es war ein nachtschwarzes Ungeheuer mit zahllosen knorrigen, ineinander verwachsenen Gliedern. Sie erhoben sich bis in schwindelnde Höhen zu einer schier undurchdringlichen Wildnis zottiger Baumriesen. Auf dem steinernen Plateau über der Ebene von Zwölfeichen dräute der düstere Waldrand des Finsters.

Die Sinne des Stachelsporlings schärften sich stets, sobald er das kleine Gehölz hinter seinem Haus betrat. Die verhältnismäßige Nähe des berüchtigten Waldes lastete wie ein Schatten auf seinem Gemüt, weshalb er es vermied, das Reisigwäldchen in nördlicher Richtung zur Gänze zu durchqueren. Es handelte sich um eine an den Rändern ausfransende Versammlung zerzauster Erlen, Fichten, Kiefern und hier und da eine schmächtige Birke, die sich aus der Heide zwischen die anderen Bäume verirrt hatte. Viele der Stämme neigten sich nach links, was dem Drängen des Ostwinds geschuldet war. Stürmisch fegte der im Herbst von den Ufern der Drille über eine breite Schneise heran und sorgte für ausreichend Bruchholz, das Bendix dann nur noch in seine Kiepe zu sammeln brauchte.

Das tat er, wenn ihm sein Vorrat an großen Scheiten, die er zum Ende des Pilzmonds bei einem Nachbarn kaufte, ausgegangen war. Was meist nicht lange auf sich warten ließ. Von da an zog es der zu Geiz neigende Sporling vor, sich mit seinen Gängen in das Wäldchen selbst zu behelfen.

Wieder hatte es die ganze Nacht durchgeschneit. Später war am Tag von den dicken Flocken zwar nur noch ein feines Rieseln übrig geblieben, das aber einfach nicht aufhören wollte, als nähme der leichte Schneefall nur neuen Anlauf für eine weitere stürmische Nacht. Entsprechend hoch lag der weiße Segen vor der Tür, die in den rückwärtigen Teil des Gartens führte, was es dem Quendel nicht eben leicht machte, ins Freie zu gelangen. Vielleicht versuchte ihn sein kleines Haus ja zurückzuhalten, dessen freundliche Geborgenheit er in seinem Rücken spürte, während ihm von vorne, kaum dass er den Riegel hochschob, die Kälte empfindlich in Wangen und Nase biss.

»Frostbeule und Runzelschüppling!«, fluchte Bendix.

Mit aller Kraft musste er sich gegen die Tür stemmen, um durch den knappen Spalt die Schwelle mit einem Kehrblech so weit freischaufeln zu können, dass sich der Durchschlupf weiter öffnen ließ. Als er endlich nach draußen gelangte, war es ihm durch die Anstrengung in seiner dicken Kleidung heiß geworden. Schmerzhaft spürte der Sporling auf dem Gesicht die Nadelstiche des Griesels, den die Böen mit einem trockenen Rascheln von dem harsch gefrorenen Schnee abtrugen. Das eisige Wehen sprang ihn so heftig an, als hätte es nur auf ein schwächliches Opfer gewartet, das sich tatsächlich hinaustrauen würde. Noch dazu kurz vor der Dämmerung, deren Vorboten als langfingrige Schatten aus dem stumpfen Grau hervorkrochen, auf das sich das Tageslicht beschränkt hatte. Am Rande des Wäldchens, kaum einen Steinwurf vom Gartenzaun entfernt, war es bereits beunruhigend dunkel.

Nachdem er die Tür wieder hinter sich zugedrückt hatte, stapfte er mit zwei, drei Schritten mitten in den tiefen Schnee hinein, blieb stehen und wandte sich um. Bendix legte den Kopf in den Nacken, um das Moosdach seines Hauses zu begutachten. Seit Wochen trug es eine riesige weiße Mütze mit trügerisch weichen Konturen, denn gleich bläulichen Dolchen wiesen scharfkantige Eiszapfen daraus starr nach unten. Beeindruckt wunderte sich der Quendel, dass er es im Gebälk unter der tiefgefrorenen Last nicht ächzen und knacken hörte.

Doch rundum herrschte tiefes Schweigen. Bis auf das knisternde Wispern des Eiswindes blieb es geradezu totenstill – der Stachelsporling dachte es genau so. Das ganze Land war im Frost erstorben und danach von einem gigantischen Leichentuch bedeckt worden, passend zu all den Toten und Verschollenen von Bäumelburg …

Bendix schüttelte den Kopf, als könne er die bedrückenden Gedanken damit loswerden. Für einen Augenblick zögerte er und überlegte, ob er nicht besser in die entgegengesetzte Richtung und ins Dorf gehen sollte. Dort ließe sich bestimmt etwas Feuerholz auftreiben, mit dem er durch den Abend käme. Am nächsten Morgen konnte er dann bei so viel Licht, wie der neue Tag zu bieten hatte, bedenkenlos ins Wäldchen ziehen.

Aber dann dachte der Sporling an die ruhige, gemütliche Teestunde, die er sich vorgenommen hatte. Natürlich würde er darauf verzichten müssen, kreuzte er mit seinem Anliegen bei den Nachbarn auf. Unter Quendeln kam man selbst bei den geringsten Anlässen nicht so einfach davon, ohne miteinander ein paar ausführliche Worte zu wechseln; schon gar nicht in Zeiten wie diesen, in denen sogar wortkarge Mooslinge wie er ins Schwatzen kamen. Vom altehrwürdigen Herrenhaus bis in die kleinste Mooshütte hockten nun landauf, landab verängstigte Hügelländer vor ihren hochgeschürten Kaminfeuern, steckten verstört die Köpfe zusammen und raunten einander von dem Unfassbaren zu, das über sie hereingebrochen war.

»Bis ich von den Nachbarn zurück bin, ist mein Feuer längst aus und das Haus wird so kalt sein wie die Honigschnecken«, verkündete der Stachelsporling heiser in die ihn umgebende Stille hinein. »Also hurtig, alter Erdschieber.«

Mit neuer Entschlossenheit kehrte er zur Tür zurück und griff nach der Kiepe, die dort neben dem Eingang unter dem Küchenfenster lehnte. Das Weidengeflecht gab ein mürbes Quietschen von sich, als er den Korb mit einem Ruck aus einer Schneewehe riss, die an der Hauswand bis zur Fensterbank reichte. Beide Tragegurte waren steif gefroren, wie Bendix missmutig feststellte, weil er es versäumt hatte, die Kiepe mit ins Haus zu nehmen. Er hängte sie sich an den starren Bändern über die Schultern und stiefelte durch den kniehohen Schnee bis zum Gartentor hinüber. Für seine Gänge ins Wäldchen stand es seit den ersten heftigen Niederschlägen wohlweislich offen, ansonsten hätte er über den Zaun klettern müssen. Trotzdem nahm er sich vor, die Pforte bei nächster Gelegenheit zu verschließen, auch wenn es danach noch immer bloß ein klappriger Zaun sein würde, der vorgab, vor Eindringlingen schützen zu können.

Das Haus des Stachelsporlings lag unterhalb des Wäldchens in einer sanften Mulde. Knapp zwei Schlegel hinter dem Zaun stieg das Gelände zu einer Böschung an, die ein sandiger, nun tief verschneiter Weg durchstach, der bis in die Heide führte. Hier und da trennten sich vom Hauptweg schmale Pfade, die durch das Gehölz schlängelten, die meisten nicht viel mehr als ein Wildwechsel. Nun waren sie alle unter der dicken Schneeschicht verschwunden. Kahl und schwarz ragten die Reihen der schmächtigen Baumstämme aus kalt glitzernden Bodenwellen und violetten Schattenarealen, die anfingen, sich zu einförmiger Dunkelheit zu verwischen. Die vertraute Umgebung sah fremd und feindselig aus.

Am Anfang des Waldwegs angekommen, bedauerte Bendix, keine Laterne dabeizuhaben, doch wollte er nicht noch einmal zum Haus zurückkehren. Das Reisigsuchen würde wohl nicht so einfach, wie er sich das gedacht hatte. War der Wind des Nachts auch heftig in die Bäume gefegt, hatte der Schnee frisch herabgefallenes Geäst und altes Unterholz gleichermaßen zugedeckt. Es sei denn, er suchte an einer geschützten Stelle; dort wo Fichten und Kiefern mit einigen Sträuchern dichter zusammenstanden. Der Ort, an den er dachte, lag ein paar Schlegel abseits des Weges und war über einen Pfad zu erreichen, der nach links und in nordwestlicher Richtung zur Heide anstieg. Nur musste er dafür tiefer in das Wäldchen hinein als geplant.

Verunsichert drehte sich Bendix um und warf einen letzten Blick auf sein kleines Anwesen. In dem verschneiten Garten erinnerte es ihn an eine große dunkle Katze, die sich in ein weiches Kissen schmiegt. Sie riskierte ein Auge, mit honiggelbem Schein grüßte das Viereck des Küchenfensters zu ihm herüber und mahnte den aushäusigen Besitzer mit diesem verheißungsvollen Leuchten zur Eile. »Mach bloß schnell, heiligster Hallimasch! Das Wasser kocht schon fast im Kessel! Hier ist es warm und sicher!«

Weiter im Hintergrund hoben sich die Nachbarhäuser als tiefere Schatten vor dem dunkelnden Himmel ab, umso heller strahlten aus ihrem Inneren unzählige Lichter. Nicht mehr lange, und ihre Bewohner würden zu mehreren hinausgehen, um die Läden zu schließen. Wie jeden Abend rüstete sich Zwölfeichen mit lodernden Kaminfeuern und fest verriegelten Fenstern und Türen für eine weitere lange Winternacht in gefährlicher Zeit und wusste nichts von einsamen Wanderern.

Der Sporling wandte sich ab und betrat den Weg. Ins Wäldchen gelangte man wie zwischen schulterhohen Mauern, zu denen sich die Böschungen auf beiden Seiten erhoben. Der Weg stieg seinerseits an; bis die ersten Pfade von ihm abzweigten, würde er sich mit dem Gelände wieder auf gleicher Höhe vereinigt haben. Von dort aus den Schatten kommend, traf Bendix ein Windstoß, der ihn für einen Augenblick in einen zart funkelnden Schleier aus wirbelnden Flocken und aufstäubendem Pulverschnee hüllte. Die eisige Luft selbst schien zu glitzern.

›Als ginge ich durch einen Vorhang, der aus einem Tor weht‹, dachte er und fragte sich, wo, bei allen Glimmertintlingen, die Lichtquelle stecken mochte, welche die Eis- und Schneekristalle so schimmern ließ, als umtanzten ihn Myriaden von Glühwürmchen. Von Ähnlichem glaubte er schon gehört zu haben, ein weiterer Fetzen aus den unablässig die Runde machenden Spinngespinsten, doch er konnte sich nicht mehr darauf besinnen.

Womöglich hatte es mit dem seit dem Maskenfest tragisch verblichenen Silberglanz der Winterhelmlinge zu tun, den einstmals stolzen Herren der Fischburg, die das Unglück von Bäumelburg denkbar schwer getroffen hatte. Der Sporling versuchte noch, sich zu erinnern, als er sein Herz viel stärker klopfen fühlte als zuvor. Gleichzeitig wurde es ihm so sterbenskalt, als wäre er schon viele Stunden unterwegs.

»Pah, sei bloß kein Hasenbovist«, murmelte er und klemmte die Daumen seiner Fäustlinge unter die noch immer starren Riemen der Kiepe. ›Dieses Leuchten wird nichts weiter als ein letzter Rest Tageslicht sein‹, überlegte er und gab sich schon jetzt das Versprechen, die nahe Teestunde mit einem ordentlichen Schluck heißem Honigmet zu vervollständigen.

Bendix marschierte so schnell, wie es der Schnee seinen Füßen gestattete. Dennoch wurde ihm davon nicht viel wärmer; die Kälte war ihm gehörig in die Glieder gekrochen. Mehrere mühsame Schlegel weiter lauschte er seinem eigenen Keuchen und hätte sich ohrfeigen können, daheim nicht schon viel früher auf den schwindenden Holzvorrat geachtet zu haben. Aber da war er mit Backen beschäftigt gewesen und hatte den vermeintlich kurzen Ausflug leichtsinnig immer weiter nach hinten verschoben.

Probeweise ließ er neben sich die linke Hand durch den Schnee auf der Böschung gleiten. Vielleicht hatte er ja Glück und brauchbares Brennholz fand sich, entgegen seiner Annahme, gleich hier. Stattdessen blieb er mit seinem Fäustling an einer alten Brombeerranke hängen. Er zerrte daran, seine Hand löste sich aus dem Fäustling, aber dieser sich nicht aus den Dornen. Bendix’ bloße Finger streiften durch raue Kälte und dann etwas Klebriges, das sich wärmer anfühlte. Mit einem unterdrückten Aufschrei, denn er fürchtete, in irgendetwas Ekliges gegriffen zu haben, zog er die Hand zurück und betrachtete sie eingehend. Seine Fingerspitzen waren mit einer dunklen Flüssigkeit befleckt, deren eigentliche Farbe im schwindenden Licht nicht auszumachen war. Der Sporling staunte nicht schlecht; man hätte meinen können, er habe in reife Beeren gegriffen, was um diese Zeit natürlich unmöglich war. Schnüffelnd rümpfte er misstrauisch die Nase und stutzte sogleich. Erkennen und Erschrecken trafen ihn wie ein Schlag und ein Schaudern lief ihm den Rücken hinab. Es roch schwach nach Eisen und ein wenig süßlich.

Hastig wischte Bendix die Hand durch den Schnee und sah, wie seine Finger rötliche Spuren auf dem Weiß hinterließen. Hatte er sich an den Dornen verletzt, ohne es zu merken? Denn er wusste, dass es Blut war, das er da gerade verschmierte. Doch wie es aussah, handelte es sich nicht um sein eigenes, seine Finger waren unverletzt. Also musste ein totes Tier unter dem Schnee liegen, obwohl dessen Oberfläche so unversehrt gewesen war, dass frische Beute von Marder oder Fuchs dort nicht vor Kurzem vergraben sein konnte. Was diese Jäger seines Wissens gar nicht zu tun pflegten, ging es dem Sporling durch den Kopf.

›Aber wer sonst sollte hier unterwegs sein‹, fragte er sich und ahnte beklommen, dass es auf dieses Rätsel eine Antwort geben mochte, die er sich erst eingestehen wollte, wenn er wieder daheim in Sicherheit vor seinem Kamin saß, an einer Honigschnecke kauend, und dann würde es nichts als geschmolzene Butter sein, die ihm die Finger hinunterlief. Er rieb sie mit einigem Widerwillen aneinander, bis jegliches Kleben verschwunden war, zupfte den Fäustling aus der Ranke und stülpte ihn sich wieder über die Hand. Prüfend ließ er den Blick ein letztes Mal über den Schnee gleiten. Nichts war darin zu entdecken; keine weiteren Blutspuren, keine Fellreste oder Federn eines jüngst erlegten Opfers. Bendix verließ die Stelle mit einem mulmigen Gefühl und stapfte vorwärts, bis er das tunnelartige Wegstück zwischen den Böschungen hinter sich gelassen hatte.

Unter einer Schneehaube entdeckte er kurz darauf den großen Findling, der dort lag, wo der Pfad, den er einzuschlagen gedachte, nach links führte. Obwohl dessen genauer Verlauf unter dem Schnee nicht mehr zu erkennen war, musste er in drei, vier Schlegeln auf das kleine Dickicht stoßen, unter dessen ineinander verwobenem Gezweig hoffentlich genug trockenes Reisig lagerte, dass er seine Kiepe damit füllen konnte – und danach nichts wie nach Hause!

Sobald er den Hauptweg verlassen hatte, wanderte der Sporling in nächster Nähe der merkwürdigen Gebilde, zu denen der Schneefall Bäume, Sträucher und Gestrüpp verfremdet hatte. Bendix hielt auf den klumpigen Schatten zu, worin er sein Ziel vermutete, ein großer dunkler Fleck inmitten schwindender, senkrechter Streifen. Die Stämme der Bäume lösten sich im abnehmenden Dämmerlicht in der Umgebung auf, die zu einem undeutbaren Muster aus grauen und schwarzen Flächen geworden war. Ringsum lastete die Stille wie ein Vorwurf auf seinem angestrengten Gemüt, hin und wieder von einem berstenden Knacken im froststarren Holz unterbrochen, das ihn aufschrecken ließ. Nur der Wind strich wispernd über gefrorene Oberflächen und fast besser, als Bendix es sehen konnte, bewies ein zartes Rieseln in der Luft, dass es noch immer schneite. Entsetzlich laut kamen ihm hingegen das eigene Atmen und Gehen vor. Der späte Wanderer fühlte sich plötzlich so mutterseelenallein, als hätte er den mit der leeren Kiepe beladenen Rücken nicht nur dem Waldweg, sondern allen von Quendeln bewohnten Gegenden zugekehrt.

Heiligste Pilzringe der einstmals lichten Wälder, etwas Verhängnisvolles hing in der eisigen Luft, lauerte im Dunklen, unsichtbar und dennoch anwesend.

Bendix spürte, wie ihm ein Schluchzen in der Kehle aufstieg, eine so seltene Anwandlung, dass er sich unwillkürlich straffte, um alle fünf Sinne und den Rest seines klaren Denkens zu versammeln. Es war nicht lange her, dass er durch sein Gartentor getreten war, doch dies war nun wohl die längste Viertelstunde seines Lebens. Die Zeit dehnte sich, genauso wie der Weg. Denn das Dickicht schien noch immer erstaunlich fern, obwohl er nirgends abgebogen war. Längst hätte er dort ankommen müssen und weil das so war, begann sich der Stachelsporling zu fragen, ob er sich wohl verirrt hatte. Statt Weinen war ihm nun fast nach Lachen zumute; einem bösen, verzweifelten Lachen allerdings.

Donner- und Bitterpilz, wie konnte man sich kaum zehn Schlegel hinter der eigenen Haustür verlaufen? Dies war wohl die Strafe für ein Wagnis, das nicht mit baldiger Heimkehr belohnt werden würde. Weil ihm alten Torfkopf all das Grauen, das man einander erzählte, noch immer nicht zur Warnung gereicht und er die Gemeinschaft und Sicherheit des Dorfes und zuletzt sogar den Weg verlassen hatte, der von Quendeln ausgetreten durchs Gehölz führte. Nun folgte er den Spuren wilder Tiere oder gar anderer Wesen, die im Verborgenen lauerten. Vielleicht schon unter dieser Wechte, hinter dem nächsten schneegebeugten Gesträuch.

Er konnte nicht aufhören, an das Blut unter dem Schnee zu denken. Hatte nicht die Kunde von furchterregenden Landmarken die Runde gemacht? Sie waren kurz vor dem Maskenfest erstmalig in Froschenbrück aufgetaucht, danach in den Schellenwiesen und zuletzt, als das Unheil in voller Wucht über die alte Ansiedlung unterhalb des großen Stroms hereinbrach, nahezu in jedem Vorgarten von Bäumelburg. Nicht von Quendelhand errichtete Stangen, die im Boden steckten, während an ihrer Spitze entsetzliche Masken wie aufgespießte Köpfe staken. Stets glänzten darunter große Blutlachen. Wenn auch eben solch ein grausiges Mahnmahl gefehlt hatte, das ihn bestimmt zur sofortigen Rückkehr veranlasst hätte, blieb das frische, warme Blut höchst verdächtig.

Als sei er in einem sich zuspitzenden Albtraum gefangen, stapfte der Stachelsporling weiter; die leere Kiepe hüpfte auf seinem Rücken, Schnee wirbelte unter seinen Schritten im unebenen Gelände auf. Von allen Seiten stürzten die Schatten auf ihn ein, kaum noch zu unterscheiden von der großen Dunkelheit der fallenden Nacht. Ahnungsvoll wandte er immer wieder den Kopf nach links und rechts, so wie das Wild Witterung aufnimmt, dem ein Jäger auf der Spur ist; vier- oder zweibeinig – in jedem Fall gefährlich und tödlich.

Bendix erstarrte; etwas regte sich am Rande seines Blickfelds, wischte silbrig in seinen rechten Augenwinkel. Der Sporling hielt auf der Stelle an und blickte, wie er nur vermuten konnte, nach Norden. Hinter den Baumreihen entdeckte er einen Streifen fahlen Lichts. Die Konturen der Stämme schälten sich dadurch allmählich wieder aus dem Ungewissen. Als ginge über dem fernen Horizont ein bleicher Mond auf, musste es sich um den matten Glanz der schneebedeckten Heide hinter dem jenseitigen Rand des Wäldchens handeln oder um eine Nebelbank – beides schwer vorstellbar bei diesem Wetter. Denn es schien kein Mond; nach wie vor war der Himmel von schweren Wolken verhangen, aus denen es unablässig in trügerischer Sanftheit schneite. Trotzdem wurde es jetzt ausgerechnet heller, wo kein Licht sein durfte, ohne dass dies ernste Gefahr bedeutete. Denn hatte er sich in der Himmelsrichtung nicht getäuscht, lauerte dort in der Ferne der Finster auf seinem steinernen Wall.

Bendix hatte der Gerüchte genug gehört, um zu wissen, dass er nun schleunigst umdrehen und unverrichteter Dinge nach Hause zurückkehren musste. Würde ihm das noch gelingen, war weit mehr gewonnen als bloß ein Feuer für die Nacht. Er brauchte das unheimliche Leuchten ja nur hinter sich zu wissen, um nach Süden zu laufen und damit aus dem Wäldchen hinauszugelangen. Das konnte nicht lange dauern, so wie er nun mit waghalsigen Sprüngen durch den Schnee preschte. Er glitt aus, rutschte und fing sich wieder, ein zu Tode geängstigtes Kaninchen auf der Flucht. Aber so ein Hoppler war geschickter; der Sporling blieb unter dem Schnee in einer Wurzelschlaufe hängen, stolperte jäh und landete mit einem atemberaubenden Aufprall auf dem Bauch. Im Fallen schlug ihm die Kiepe schmerzhaft an den Hinterkopf; seine fellgefütterte Kappe dämpfte den Schlag nur schwach. Nach Luft schnappend blieb er für einen Augenblick einfach liegen; dank seines aufgeregten Herzschlags pulste ihm das Blut in den Ohren. Schnee war ihm unter den Kragen gedrungen; zu kleinen Rinnsalen geschmolzen, rann er ihm jetzt den Rücken herab. Die eisige Kälte des Bodens fraß sich von unten durch seine dicke Kleidung.

Mühsam rappelte sich Bendix schließlich so weit auf, dass er auf allen vieren kauerte. Er starrte nach vorne und wusste plötzlich, wo er sich befand. Vor ihm erhob sich das Dickicht so unerwartet, als hätte es sich niemals seinen Blicken entzogen. Vielleicht hatte ihm nur die eigene Angst einen Streich gespielt. In Wirklichkeit konnte noch nicht viel Zeit vergangen sein und hier, gleich vor ihm, klaffte die vertraute Lücke zwischen den schneeschweren Zweigen, die sich unter ihrer Last so steil hinabneigten, dass es sogar mehr Platz zum Hindurchschlüpfen gab.

Mehrere kleine Nadelbäume drängten sich mit einigen Stechpalmen auf einem Fleck enger zusammen als im übrigen Wäldchen. Sie bildeten einen kratzigen Ring, in dem vom Wind verwehtes Gestrüpp hängen blieb und dort trockener lagerte als unter den auf Abstand stehenden Bäumen. Bendix nahm die Kiepe von den Schultern, schob sie voraus durch den Schlupf und kroch hinterher. Wie erwartet, war der Boden an vielen Stellen beinahe schneefrei, von oben drang nur wenig durch das dichte, dunkle Gezweig.

Darunter gab es für ein Wesen von der Größe eines Quendels genügend Platz, dass der Sporling die Kiepe abstellen und sich halb aufrichten konnte. An dem geschützten Ort kam ihm in der kalten Luft der würzige Duft nach Fichten- und Kiefernnadeln so scharf und klar vor, als schnupperte er an der Pfefferminze in seinem Küchengärtlein. Ein allen Hügelländern innewohnender Instinkt, dass es stets eine gute Idee ist, vor etwaigen Bedrohungen verborgen zu bleiben, trug in diesem Versteck zu seiner vorläufigen Beruhigung bei.

Mit bloßen Händen tastete Bendix prüfend am Boden umher. Als er merkte, dass er fündig werden würde, zog er eilig die Fäustlinge wieder an. Dann klaubte er an trockenen Zweigen, Rindenstücken und Kiefernzapfen zusammen, was ihm zwischen die klammen Finger kam. Um ein warmes Haus musste er sich bis morgen keine Sorgen machen, denn bald fand er auch dickere Äste und sogar den Überrest eines kleineren Baumstamms, mit Moos und kratzigen Flechten bedeckt. Alles wanderte in die Kiepe des Sammlers, der selbstvergessen im Unterholz so geschäftig und geräuschvoll umherraschelte wie ein Igel in einem Laubhaufen.

Von außen fuhr der Wind in die verschneiten Zweige, nestelte an einem Ast, bis ein kleines Schneebrett ins Rutschen kam; mit einem trockenen Rascheln zerbrach es am Boden.

Für eine kurze Weile ließen die Böen vom Dickicht ab, doch ganz in der Nähe knirschte es abermals leise im Schnee. Geschmeidige Schritte setzten fast lautlos auf wie Pfoten oder Sohlen aus weichstem Hirschleder, als ein Schatten zwischen den Bäumen hervorkam. Vorsichtig löste er sich aus der erdenschweren Dunkelheit des abendlichen Hügellandes, die umso tiefer erschien, weil der schimmernde Nebel vom nördlichen Rande des Wäldchens weiter vorgedrungen war. Tausende Flocken, die durch die eigentümlichen Schwaden fielen, glitzerten darin so silbrig und leuchtend blau, als schlüge Gletschereis Funken. Bei allen Quendeln, beides war von Übel, das sich anpirschende Wesen und der glänzende Nebel. Nicht lange und sie würden am Dickicht aufeinandertreffen.

Und auf den durchgefrorenen Sporling, der sich schon fast in Sicherheit wähnte, allzu gewohnt dünkte ihm jeder Handgriff. Die Kiepe war beinahe voll, als er sich zur Heimkehr entschloss, nicht ahnend, was sich draußen zusammenbraute. Mit wachsender Zuversicht dachte Bendix nun wieder an Honigschnecken statt an im Schnee vergossenes Blut. Schon senkte er die Kiepe, um sie ein weiteres Mal durch die widerborstigen Zweige und ins Freie zu schieben; auf allen vieren krabbelte er hinterdrein. Wieder rieselte ihm Schnee kalt und feucht in den Nacken; dann tauchte er mit seinem Holzvorrat aus dem Dickicht auf, doch noch bevor er sich aufrichten konnte, wäre er am liebsten zurückgekrochen. Von plötzlichem Grauen erfüllt, verharrte er auf der Stelle und sah sich um. Hinter hellem Flockengewirbel bemerkte er zur Linken die geisterhaft erleuchteten Bäume. Der Wind umstrich sie mit einem Seufzen, doch da war noch etwas anderes. Totentrompete und Schwarzes Füllhorn, jemand schlich auf das Dickicht zu. Feindselig und gefährlich in dieser unheilvollen Zeit, daran hatte der von allen guten Geistern verlassene Sporling wenig Zweifel; auch nicht, dass er gleich in der Falle sitzen würde.

Es sei denn, er wagte die Flucht. Noch bevor sich ein Zögern einstellen konnte, sprang Bendix auf die Füße. Er stemmte sich im Aufstehen die Kiepe auf den Rücken und hetzte los. In einem Aufwallen von quendeligem Trotz war er nicht bereit, den Lohn seiner Mühen hinter sich zu lassen, um schneller laufen zu können. Die Kiepe hatte nun deutlich mehr Gewicht; seine Schritte sanken tiefer ein als auf dem Hinweg und das verlangsamte sein Vorwärtskommen. Das eigentlich vertraute Gelände erwies sich als tückisch genug, um seine volle Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Vom Weiß verdeckt, wurden niedriges Gesträuch oder ein umgestürzter Baumstamm zu eisglatten Barrieren, hinter denen verschneite Mulden wie große Federbetten nur auf seinen nächsten Fehltritt warteten.

Zumindest konnte er genug sehen. Er entfernte sich vom Dickicht wie zwischen Nacht und Nebel auf einer dunkel und hell trennenden Bahn. Das Schimmern der seltsamen Schwaden hielt sich auf einer Seite, als triebe es an einer unsichtbaren Linie entlang, die es nicht überwinden konnte. Zur Rechten waren die Schatten zu einheitlicher Dunkelheit verschwommen. Der Fliehende wäre darin untergetaucht, hätte sich sein unsichtbarer Verfolger nicht längst so dicht an seine Fersen geheftet, als bräuchte er kein Licht, um ihn zu finden. Nur noch fünf, sechs Schlegel hinter ihm übertönten dem Sporling nun deutlich vernehmbare Laute das Lärmen des eigenen Laufs. Wer auch immer es auf ihn abgesehen hatte, hielt es nicht länger für nötig, seine Anwesenheit zu verbergen, und schien sicher, sein Opfer bald zu stellen. Doch das weigerte sich aufzugeben.

Unter schmerzlichem Bedauern warf der Sporling die Kiepe ab. Dabei verlor er seine geliebte Kappe sowie einen Fäustling und wurde in einer letzten Anstrengung schneller. Er schlug einen gewagten Haken nach rechts, fast wäre er ausgeglitten. Weiter, nur immer weiter! Der hinter ihm musste deutlich längere Beine als ein Quendel haben, denn er kam näher, ohne sich sonderlich anzustrengen; gleichmäßig knirschten seine Schritte im Schnee.

›Ein Jäger, der ausdauernde Verfolgungen gewohnt ist‹, dachte Bendix, ›ein zäher Läufer, ein Fährtensucher und -finder. Ein Raubtier, das durch den Wald schnürt, kein Fuchs, sondern etwas viel Größeres – ein Wolf!‹

Von den eigenen Mutmaßungen erschüttert, entfuhr dem Sporling ein ängstliches Wimmern. Die schlimmsten aller Wölfe jagten ja seit Kurzem im Hügelland! Kaum einer entging ihrem grausamen Zugriff, denn sie entsprangen dem Himmel. Wild wie der Nordwind und zielsicher wie ein abgeschossener Pfeil brachen sie aus den sturmzerzausten Wolken und stürzten sich von hoch droben auf die wehrlose Beute. Finstere Dämonen einer ewigen Nacht; lebendige, blutrünstige Bestien sobald sie auf der Erde aufsetzten.

›Heiligste Hohltrüffel der friedlichen Wälder, bewahret mich!‹

Als hätte ihn jemand erhört, erkannte Bendix, dass vor ihm einen knappen Schlegel entfernt die Baumreihen aufhörten, weil der Hauptweg darunter lag. Querfeldein war er ihm wieder so nahe gekommen, dass er nur die Böschung hinabrutschen musste, um in den Weg zu gelangen. Zwar glich der von oben einer dunklen Röhre, doch an ihrem Ende schimmerten in einiger Entfernung einzelne Lichter. Sie sagten dem Sporling, dass in Zwölfeichen noch nicht alle Läden verschlossen waren. Dann meinte er, viel weiter davor das matte Blinken eines gelben Vierecks auszumachen.

›Mein Küchenfenster! Es ist so nah …‹, stöhnte er innerlich auf, ging in die Knie und rutschte auf dem Hosenboden den kurzen Abhang hinunter; mit beiden Händen stieß er sich seitlich ab, als säße er auf einem Schlitten.

Bevor er unten im Weg ankam, schlug sein linker Fuß gegen ein Hindernis. Bendix schrak zusammen und sah sich danach um. Er erwartete, in dem aus der Dunkelheit matt leuchtenden Weiß den Umriss eines großen Steins oder einer Wurzel zu entdecken. Gleichzeitig griffen die Finger seiner linken Hand unter dem Schnee in eine Feuchtigkeit, die sich weder eisig noch wässrig anfühlte.

Braunstieliger Blutegerling, bevor er die Hände emporriss, erkannte er, um was es sich handelte. Auch dass sein Fuß an einer langen Stange hängen geblieben war, die in der gefrorenen Erde steckte. Hoch ragte sie über ihm auf, das rindenlose Holz so glatt und hell wie Knochen. So weit unten im Weg wuchs kein einzelner junger Baum; dem Sporling standen die Haare zu Berge. Also war kurz nach ihm jemand hier gewesen, um das verfluchte Ding aufzurichten, während er selbst ins Wäldchen hineinging. Einer, der dem einsamen Holzsammler seitdem folgte. Hinter Bendix hatte sich das Knirschen der Schritte verlangsamt, dann war es ganz ausgeblieben. Derjenige, der ihn fast eingeholt hatte, schien sein Missgeschick von irgendwo oberhalb des Weges abwartend zu beobachten.

Statt dringender denn je auf die Beine zu kommen, starrte der Sporling gebannt auf seine dunklen Fingerspitzen. Er war sich sicher, dass sie im Schein einer Kerze blutrot sein würden. Wie festgefroren saß er auf dem eisigen Boden, doch die Kälte lähmte weit weniger als die Angst. Noch immer fiel der Schnee sanft und stetig, der Eiswind wisperte ein einschläferndes Lied und trug zu einer Erschöpfung bei, die nicht mit Schlaf zu kurieren war. Zu keiner anderen Bewegung mehr fähig, hob Bendix noch einmal den Kopf. Obwohl er es nicht wollte, wanderte sein banger Blick langsam an der makellosen Glätte der Stange entlang, immer weiter und weiter nach oben.

Silbrige Schwaden schlängelten derweil aus der Tiefe des Wäldchens den Weg hinab; rundum begann die Umgebung wie von Tausenden diamantenen Splittern zu glitzern. Alle Umrisse wurden davon so kantig, als seien sie ausgeschnitten. Oder mit einem scharfen Messer geschnitzt, wie die schreckliche Maske, die am Ende der Stange steckte. Ein hässliches, hölzernes Antlitz mit ausgemergelten Zügen, über der groben Stirn von dornigem Gestrüpp umgeben, das einen Haarschopf oder eine Krone andeuten sollte, wenn nicht die Stacheln eines Sporlings. Leere Augenhöhlen starrten blicklos auf die wehrlose kleine Kreatur am Boden.

›Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit den grotesken alten Masken meiner eigenen Sippe‹, dachte Bendix in seiner Benommenheit. Doch diese hier war auf furchtbare Weise anders.

Jetzt entzündeten sich in den schwarzen Löchern zwei Funken, gleich darauf musterten ihn lidlose Augen wie aus grauem Eis. Der Sporling sank zuckend in sich zusammen und fiel auf die Seite, ein Häufchen Elend aus Fleisch und Knochen und alten Kleidern. Sie sogen sich voller Blut, das sich in glänzendem Purpur rund um die Stange ausbreitete. Es mochte unter dem Schnee hervorquellen oder aus der tiefen Wunde des sterbenden Quendels, denn ein finsterer Schatten war über ihn gekommen. Das Wesen hing an seiner Kehle und trank sich satt, während der schimmernde Nebel Jäger und Beute erreichte. Aufwallend verhüllte er die albtraumhafte Szene, als fiele ein Vorhang.

Ein Heulen erhob sich, schaurig und hohl. Es mischte sich in die Klage des Windes, der wusste, dass in solch unheimlichen Winternächten niemand allein unterwegs sein sollte, wenn uraltes Grauen an einsamen Pfaden lauert. Bald wehten die Böen kräftiger und vertrieben den Nebel. Nichts blieb im leeren Weg zurück als eine tiefrote Lache im Schnee. Wie eine bleiche Rippe ragte die Stange daraus hervor; eine Maske spießte an ihrem Ende. Oder war es ein blutbesudelter Kopf?

In dem verlassenen Haus am Rande des Wäldchens glühten im erkaltenden Kamin nur noch wenige Aschebrocken, als sich eine kleine Maus endlich aus ihrem Loch in einem der Eichenbalken des Fachwerks hervortraute. Flink huschte sie auf den Schemel zu, von wo seit mehr als einer guten Stunde ein solch verführerischer Duft nach frischem Gebäck bis in ihr warmes, gepolstertes Nest gedrungen war, dass sie es schließlich nicht mehr aushielt und sich auf den Weg machte. Was kein großes Wagnis bedeutete, denn der Hausherr besaß weder eine Katze, noch stellte er Fallen auf. Nur manchmal warf er mit Pantoffeln, wenn er glaubte, etwas flitzen zu sehen, doch hatte er sie noch nie getroffen. Das gute Essen, das er sich zubereitete, pflegte er bis auf den letzten Krümel zu verputzen. Wenig genug blieb am Boden verstreut und die Speisekammer war stets fest verschlossen.

An diesem Abend war kein Mucks zu hören, niemand war da oder kehrte zurück, in der stillen Küche wurde es rasch stockdunkel. Das Feuer war aus und auf der Fensterbank der Docht der einzigen Kerze im flüssigen Wachs ersoffen, als sich die blakende Flamme dem kalten Luftzug ergab, denn es zog durch den Rahmen. Der Maus war das einerlei.

Im Nu kletterte sie auf den Schemel und trippelte schnuppernd der Nase nach an der leeren Teekanne vorbei zum Ziel ihrer Träume. Dort angekommen, setzte sie sich entzückt mitten in die gut gefüllte Schale, nachdem sie deren Rand überwunden und mit vor Begeisterung zitternden Schnurrhaaren ein knuspriges Gebirge aus süßen Honigschnecken erklommen hatte. Beherzt schlug sie die Zähnchen in die noch warme Kruste und begann den üppigsten Festschmaus ihres Mäuselebens. Niemand sollte sie dabei stören, weder in dieser Nacht noch in den folgenden.

Zweites Kapitel

Jäger und Beute

Nebel hängt wie Rauch ums Haus,

Drängt die Welt nach innen.

Ohne Not geht niemand aus,

Alles fällt in Sinnen.

CHRISTIAN MORGENSTERN – Novembertag

Sie lag und lauschte, unfähig sich zu bewegen, aber nicht etwa, weil sie gefesselt war. Nichts an ihrem Körper schnürte sie ein, kein kaltes Metall umschloss ihre Handgelenke und Fußknöchel. Oder es verhielt sich so, dass sie selbst das nicht mehr spüren konnte, weil alles außer ihren Gedanken erstarrt und taub geworden war. Die sie umgebende Dunkelheit wirkte allumfassend und so mochte es durchaus sein, dass sie auch ihr Augenlicht verloren hatte – oder vielmehr ihr Leben und dies war es nun, was einen hinter der Schattengrenze erwartete.

Ein Ort, so tot wie jene, die dort hinkamen. Ein schwarzes Nichts, in dem die armen, gefangenen Seelen in ewiger Nacht dahindämmerten und ins Unbestimmte hinaus hörten, von dem sie nicht wussten, ob es eng wie ein Grab oder bodenlos wie ein Abgrund war.

Gab es hier irgendwo Wände oder verlor sich letzten Endes alles in vollkommener Leere?

›Über diese Grenze zu gelangen, bedeutet, sich in der größten vorstellbaren Fremde einzufinden‹, dachte sie weiter, verwundert, dass sie noch denken konnte. ›Nur ein schmaler Grat, ein Nebelschweif trennt die Lebenden von den Toten und der Übergang mag sich mitunter so trügerisch leicht und schwebend vollziehen, dass, wer in der Anderswelt ankommt, noch etwas vom alten Dasein in sich trägt.‹

Als träfe dies zu, war ihr plötzlich, als habe sie einen Schrei vernommen, kaum mehr als ein schwacher Nachhall und wie aus weiter Ferne. Etwas veränderte sich. Fetzen aus rauchigem Dunst trieben auf. Dann riss wohl nur vor ihrem inneren Auge ein düsterer Schleier, und wie durch ein schießschartenschmales Fenster sah sie einen Streifen aus gleißendem Licht.

Wieder der blasse Schrei – nein, nun waren es die Rufe vieler Stimmen. Verzweifelt nannten sie einen einzigen Namen; ohne sich an ihn erinnern zu können, wusste sie untrüglich, dass es der ihre war. Jetzt galt es das Leben, ihn zu verstehen. Doch sosehr sie sich in Gedanken auch darum bemühte, verging, was womöglich ihr letzter Moment auf Erden gewesen war. Sie fiel ins schwarze Schweigen zurück, bis unerwartet ein Schatten wiederkehrte, eine Spur tiefer als die Finsternis. Etwas Federleichtes streifte ihr Gesicht, als bausche sich Stoff über ihr. ›Mein Leichentuch‹, dachte sie.

Der Umriss einer hohen Gestalt zeichnete sich vage gegen die Schwärze ab, jemand neigte sich behutsam herab und die Falten eines Mantels hüllten sie ein. Als käme sein Träger von weit her, war da für einen winzigen Augenblick ein ehemals vertrauter Geruch nach Tannennadeln und Herbstlaub, die Empfindung von kaltem Frost am Morgen und Wind in den Kronen hoher Bäume.

»Finde aus der Dunkelheit, tritt über die Schwelle …«, wisperte es in den unsichtbaren Ästen unerreichbarer Gefilde.

Dann löste sich dies hauchdünne Spinngespinst der Erinnerung und für lange Zeit wusste sie gar nichts mehr.

Bullrich Schattenbart stand am weit geöffneten Erkerfenster seines kleinen grünen Salons und blickte in den winterlichen Garten. Im leisen Rauschen des Windes glaubte er Stimmen zu hören. Stimmen derer, die nicht mehr da waren, jedenfalls nicht im Hügelland. Eben hatte er Sonnenblumenkerne, Weizenkörner und Hafer unter dem Holunder und auf der darunter stehenden Bank verstreut, um zum dritten Mal an diesem rasch dämmrig werdenden Tag die Vögel und alle kleinen Wesen zu füttern, von denen viele durch den erbarmungslosen Wintereinfall hungers sterben würden, half man ihnen nicht zu überleben.

›Heiligster Hallimasch, wer wird uns Quendeln dabei helfen?‹, fragte sich der Kartenschreiber von Grünlohe zutiefst besorgt.

Düstere Erinnerungen durchstreiften seine Gedanken. Sie zeigten ihm die schaurige Gestalt der Grauen Trud, die sich mit Käuzchenschreien dort ankündigte, von wo sie nicht allein in ihr dunkles Reich zurückkehren würde. Vor weniger als einem Mond hatte die Todesbotin unter dem alten Holler gestanden. Eine große klapperdürre Menschenfrau in wehende Nebelschleier gewandet, ein mächtiges Gespenst vom Anbeginn der Zeit. Den stechenden Blick aus ihren gelben Vogelaugen würde Bullrich nie mehr vergessen, doch war nicht er es gewesen, auf den sie in dieser Nacht aus war. Noch vor dem Morgengrauen hatte die Tut-Ursel seine Schwägerin Beda, Karlmanns Mutter, mit sich fortgenommen.

Wie in allen Dörfern des Hügellandes regierte in Grünlohe die Angst und das ohnmächtige Gefühl des Ausgeliefertseins, denn nun stand der Jahreswechsel mit den unheimlichen Raunächten bevor und damit Wintersonnenwende, der zweite wichtige Termin auf dem Hügelländer Festkalender, nachdem das Maskenfest zu einer riesigen Totenfeier geraten war.

Als sich in Bäumelburg die Worte des alten Pfiffers bewahrheiteten und die Grenzen zur Anderswelt fielen, waren von dort zu neuem Leben erwachte Schatten herübergekommen, eine Flut unheimlicher Wesen zwischen all den Masken tragenden Quendeln, die viel zu spät erkannten, dass sich jene in ihrer wahren Schreckensgestalt unter die Feiernden mischten. Ihre Opfer zogen sie über die Grenze ins dunkle Reich, die meisten, tot oder kaum noch am Leben, ließen sie liegen. Um Mitternacht war ER am sturmgebeugten Himmel erschienen: Der Draugenfürst und Herr der Finsternis ritt an der Spitze der Wilden Jagd durch die fliehenden Wolken, daraus sprangen die Wölfe, die am Boden reiche Beute machten. Gewaltige Blitze schleuderten auf die Erde, einer traf den Eichenkreis auf dem großen Platz. Weit höher als ein Scheiterhaufen zur Wintersonnenwende loderte das Wahrzeichen der altehrwürdigen Siedlung über der Kaltwasser. In Windeseile griff der Funkenflug auf die umstehenden Häuser über, die lichterloh brannten, bis sie einstürzten und so manchen unglücklichen Quendel unter sich begruben. Erst kurz vor Morgengrauen verebbte das Flammenmeer und lange noch schwelten die Überreste von dem, was das Feuer übrig gelassen hatte, bis alles schneebedeckt in einem riesigen Aschegrab erstarb.

War dies alles auf der Schwelle vom Herbst zum Winter geschehen, stand zur Wintersonnenwende die endgültige Aufhebung der Schattengrenze bevor, eine alten Sagen geschuldete Vorstellung, die bisher niemand todernst genommen hatte. Das war nun anders.

Ein flammender Fleck im Weiß der Hecke ließ Bullrich aufsehen. Aus den schneebedeckten Zweigen hüpfte ein alter Bekannter, das vorwitzige Rotkehlchen, auf die von Eis glänzende Lehne der Gartenbank, die wie aus grauem Glas gegossen wirkte. Im nächsten Augenblick landete das aufgeplusterte Vögelchen auf der Sitzfläche, sandte seinem mit der Nachmittagsfütterung ein wenig verspäteten Gönner einen vorwurfsvollen Blick aus dem ihm zugewandten Knopfauge und begann dann eifrig zu picken. Wie die von allen Seiten herbeifliegenden Kohl- und Blaumeisen, Finken, Gimpel und Grünlinge. Selbst die scheue Braunelle hielt es angesichts der reich gedeckten Tafel nicht länger in ihrem Versteck. Sie huschte unter den Brombeeren hervor, die sich vor der Gartenmauer als bizarr verschneite Gebilde erhoben, und sicherte sich am Rande des Getümmels ihren Anteil.

Bullrich atmete tief durch und sog die beißende Kälte in seine Lunge ein. Hinter ihm beschwerte sich das Kaminfeuer mit lautem Knistern über den einströmenden Luftzug, doch er schloss noch nicht das Fenster. Schon zum zweiten Mal in seinem Leben war es ihm gelungen, aus dem unheimlichen Finster zu entkommen. In jener Nacht, in der die meisten Quendel dem Schrecken des Maskenfestes ausgesetzt waren, hatte er dort etwas völlig Unerwartetes erlebt, das für die bedrohte Lage des Hügellandes von Bedeutung sein mochte. Bisher hatte er sich nur dem alten Pfiffer anvertraut, der ihm das dringende Versprechen abnahm, einstweilen Stillschweigen zu bewahren. So weihte Bullrich weder seinen Neffen ein, den er seit Bedas Tod zu sich genommen hatte, noch seine Nachbarin Hortensia, die beinahe täglich beim alten und jungen Schattenbart vorbeischaute. Es war offensichtlich, dass er ihnen etwas verschwieg, doch am heutigen Abend würde es endlich so weit sein, das unerhörte Geheimnis zu offenbaren. Zu später Stunde, wenn in seinem kleinen Haus jene zusammenträfen, die sich nicht damit abfinden wollten, dass es völlig unmöglich sei, den kommenden Gefahren zu trotzen. Viele würden es wohl nicht werden. Seit dem Maskenfest war kaum noch jemand dazu bereit, weite Wege auf sich zu nehmen.

Der alte Pfiffer hatte nicht verraten, wer zu erwarten war, vielleicht wusste er es selber nicht. In ihren Gesprächen hatte er viele Fragen gestellt, aber kaum Antworten gegeben, als Bullrich wissen wollte, was dahintersteckte, dass er diese geheime Zusammenkunft einberief.

›Irgendetwas muss Odilio vorhaben‹, dachte Bullrich und wunderte sich plötzlich über sich selbst. Er stellte nämlich fest, dass er trotz aller um sich greifenden Verzweiflung noch immer hoffen konnte. Ohne zu wissen worauf, fiel ihm eine andere, gänzlich unvertraute Stimme ein, an deren befremdlichen Klang er sich sehr gut erinnern konnte.

›Wir werden uns wiedersehen, Kartenschreiber von Grünlohe‹, hatte diese Stimme zu ihm gesagt. Denn es sei an der Zeit, die dunklen Schatten mit vereinten Kräften hinter die Schranken zu weisen, die sie seit der Wolfsnacht so mühelos durchbrachen.

Mit vereinten Kräften. Nicht allein Böses war hervorgetreten; es gab welche, die dagegenhielten, wie Bullrich nun wusste. Zum Beispiel jener, der ihn aus seinem Dämmerzustand zurück ins Leben geholt hatte. Als ihn der geheimnisvolle Herr Sturmfeder erweckte, war Karlmann dabei gewesen. Nur konnte sich der arme Junge noch nicht so deutlich daran erinnern, wie es ihm selbst endlich wieder gelang. Wer aber war der einäugige Menschenmann, der sich so weit in die Geschicke der Quendel einmischte, dass er an seinem Krankenlager erschienen war? Und nicht nur dort.

»Womöglich ist er schon immer da gewesen und wacht nicht allein über das Hügelland«, hatte ihm der alte Pfiffer enthüllt. Darüber, ob es der dunkle Wanderer nur gut mit ihnen meinte, verlor sich Odilio in vage Andeutungen.

So hoffte Bullrich, bei der bevorstehenden Zusammenkunft auch etwas über Hrafna Sturmfeder zu erfahren. Doch mehr noch über jenen, dem er jüngst im Finster begegnet war und vor dem jeder Quendel auch an einem weniger gefährlichen Ort die Flucht ergriffen hätte. Ein weiteres Wesen, das den tiefsten Lagen einer sagenumwobenen Vergangenheit entstammte und im wahrsten Sinne des Wortes an die Oberfläche der Hügelländer Gegenwart getreten war. Konnte das denn sein? Wir werden uns wiedersehen …

»Mein guter Bullrich, was wir erleben, ist der Ausbruch einer uralten Bedrohung«, hatte ihm Odilio erklärt. »Manchmal genügt ein lockeres Steinchen im Geröll, um ein Jahrhunderte haltendes Gleichgewicht zum Einsturz zu bringen. Haben sich die Dinge nur lange genug darauf zubewegt, vermag am Ende etwas scheinbar Unbedeutendes etwas sehr Großes auszulösen.«

»Wie mein erster Gang in den Finster«, entgegnete der unglückliche Kartenschreiber kleinlaut, weil er sich schuldig fühlte.

Lautes Geflatter schreckte Bullrich aus seinen bleiernen Grübeleien. Unter dem Holunder stoben die Vögel auseinander; wenig später kehrten sie beruhigt zurück. Jetzt galt es, noch genug abzubekommen, denn das Waldtaubenpaar, das seit einigen Wochen die Futterstelle mit regelmäßigen Besuchen bedachte, war knapp vor der Gartenbank und inmitten der Schar der viel kleineren Artgenossen gelandet. Mit dem behäbigen Gang ihrer schweren Körper begannen Taube und Täuber wie zwei große steingraue Hühner gemächlich durch den Schnee zu wandern. Nachdem sie das Terrain mit ihren starren, runden Augen erkundet hatten, fuhren ihre Köpfe geschäftig nickend auf und nieder und sie vertieften sich in ihr Abendmahl. Ein friedliches Bild; sie waren so sanft und treu ein Leben lang einander zugetan.

Bullrich mochte die beiden Tauben. Geduldig ertrug er daher am frühen Morgen ihr verliebtes Gurren vor seinem Fenster, obwohl er eigentlich schlafen und das Unglück der Quendel noch ein oder zwei Stunden länger vergessen wollte. Müßig schweiften seine Blicke über die weiß gepolsterte Gartenmauer wenige Schlegel in die Ferne und bis zum Rand des eingeschneiten Schellenwaldes. Selbst die Stämme der Bäume waren schneeverweht. Im schwindenden Licht der Abenddämmerung glaubte Bullrich in ihren Kronen einzelne schwarze Flecken auszumachen, die nicht bloß Schatten waren. Während er danach Ausschau hielt, wurden es immer mehr. Kurz darauf trieb ihm die klare Luft das aufgeregte Krächzen rauer Stimmen zu. In seinem Garten flohen die kleinen Vögel aufgeschreckt in den Schutz der umstehenden Sträucher und kamen nicht mehr daraus hervor.

»Das sind nur Krähen«, murmelte Bullrich, als spräche er zu seinen Futtergästen.

Wenigstens die Tauben schienen ihn verstanden zu haben. Sie ließen sich von dem misstönenden Geschrei aus dem Wald nicht stören und pickten alleine weiter.

Die Zimmertür klappte und mit einigem Missfallen erklang hinter Bullrich eine wohlbekannte Stimme.

»Gute Güte, was macht es für einen Sinn, ein wärmendes Feuer zu unterhalten, wenn jemand den Winter durchs offene Fenster hereinlässt! Hier ist es nun kälter als in einem Eiskeller!«

Gemeinsam mit Karlmann hatte Hortensia den grünen Salon betreten und hielt so schnell auf den Erker zu, als müsse sie und kein anderer es übernehmen, das Fenster zu schließen. Bei kleinen, alltäglichen Dingen kam noch immer Hortensias einschüchternde Tatkraft zum Ausdruck, fast wäre Bullrich vor ihr zurückgewichen. Doch mit einer gerade erst vernarbenden Brandwunde quer über die linke Wange bezeugte ihr mager gewordenes Gesicht, dass sie außer vom Feuer von Trauer und Sorge gezeichnet war.

Jetzt entdeckte Bullrich, dass sich staunendes Entsetzen darauf ausbreitete, als Hortensia knapp vor dem Erker wie angewurzelt stehen blieb.

»Bei allen schwärzlichen Bovisten der Nacht!«, rief sie gellend.

Auch Karlmann starrte erschreckt in den Garten, in dem etwas mit einem bedrohlichen Rauschen niederging. Bullrich spürte die Gefahr an dem warnenden Prickeln in seinem Nacken und drehte sich rasch um.

Schrille Schreie begleiteten eine gewaltige Ankunft. Die drei Quendel glaubten ihren Augen nicht zu trauen. Ein Schatten hatte sich über den Garten gesenkt. Mit mächtigem Flügelschlag war er wie aus dem Nichts herabgestoßen. Die ihren Anteil fordernden Krähen und Elstern hatten sein Eintreffen übertönt und so lautlos gemacht wie den Tod des armen Täubers. Rücklings lag der mit ausgebreiteten Schwingen in dem von seinem Blut gesprenkelten Schnee, während ihn ein riesiger, dunkler Habicht mit den Krallen am Boden festnagelte und kröpfte. Eine hellgraue Wolke weicher Flaumfedern wirbelte empor, als der große Räuber mit messerscharfem Schnabel durch die geöffnete Brust seines Opfers bis zu dessen Herz vordrang, das erst zu schlagen aufhörte, als er es herausriss.

»Zu spät«, hatte Bullrich mit zittriger Stimme festgestellt und weder sein Neffe noch Hortensia wussten der unleugbaren Tatsache etwas hinzuzufügen.

Seitdem war eine gute Weile vergangen, doch noch immer standen sie zu dritt vor dem niedrigen Fenstersims und starrten bestürzt hinaus. Auf der von gerupften Federn bedeckten Schneefläche hockte die Ehrfurcht gebietende Gestalt des Habichts über seiner zu einem Viertel verspeisten Beute. Deutlich war das mürbe Zerren zu vernehmen, bevor sich Weiches vom Knochen löste. Er fraß mit lässiger Ruhe, obgleich er von einem Schwarm struppiger Hungerleider belagert wurde. Sie hielten in Bäumen und Sträuchern gebührenden Abstand, doch alle krakeelten nach frischem Taubenfleisch.

»Er wird ihnen nichts übrig lassen«, vermutete Karlmann. »Totentrompete und gichtige Lorchel, dass sich ein solcher Raubvogel so weit in die Nähe von uns Quendeln wagt! Er fürchtet uns weniger als den Hunger und wird zurückkehren, nachdem er herausgefunden hat, wie leicht sich hier ein guter Fang machen lässt. Ein Garten in Grünlohe ist nicht länger ein sicherer Ort. Das wissen wir schon seit der Wolfsnacht und deine armen Vögel, Onkel, glauben sich unter einem Schutz, den es nirgends mehr gibt.«

Der junge Quendel klang so bitter, dass Hortensia ihrem Nachbarn einen besorgten Blick zuwarf. Bullrich erwiderte ihr Stirnrunzeln. War für Karlmann der Tod seiner Mutter ein schwerer, fast unerträglicher Schlag gewesen, sollte ihn das Grauen des Maskenfestes weiter verändern. Zwar hatte er bis auf Schrammen und Brandmale keine ernste Wunde davongetragen, doch die vielen grausamen Tode und Verluste mussten ihn nach Bedas qualvollem Sterben geradezu überwältigt haben. Vor allem der Untergang von Griseldis, auch die Jüngste der Winterhelmlinge war von einem unheimlichen Wesen über die Schattengrenze gezogen worden. Dies hatte Karlmann zutiefst getroffen, denn das silberhaarige Quendelmädchen, eigenwillig und geheimnisvoll wie das alte Haus, dem sie entstammte, hatte ihn fasziniert und beschäftigt, seit er Griseldis auf der Ratsversammlung in der Rabensteiner Linde zum ersten Mal begegnet war.

»Geschundener Schirmling, jetzt kann ich es nicht mehr länger mit ansehen und mag auch nichts mehr davon hören!« Bullrich machte sich endlich daran, das Erkerfenster zu schließen. Er tat es geräuschvoll genug, doch draußen ließ sich damit niemand vertreiben.

»Ja, lasst uns in die Küche gehen«, meinte Hortensia zustimmend und kehrte der Aussicht in den Garten entschlossen den Rücken zu.

Wenig später hatten sie sich am Tisch vor der offenen Herdstelle niedergelassen, ein loderndes Feuer brannte auch hier. Die Läden der Fenster, die auf den Holunderweg hinausgingen, waren noch nicht geschlossen, doch lag es nicht an der fortschreitenden Dämmerung, dass die Aussicht über die vordere Gartenmauer kaum zu erkennen war. Sie wurde durch zwei große hölzerne Ovale behindert, die sich bis an die Scheiben wölbten, während umgekehrt die ausgehöhlten und an bestimmten Stellen durchlöcherten Rückseiten in die Küche wiesen. Auf jeder der tiefen Fensterbänke stand eine Laterne aus rotem Koboldglas, deren Schein in die Dunkelheit drang – von außen betrachtet aus glühenden Augen und feurig klaffenden Mündern und etwas darunter durch das scherenschnittartige Gewirr zweier struppiger Reisigbärte, verwoben mit Spinnweben und Moosflechten.

Es waren die alten Familienmasken, die Bullrich und Karlmann vor einer Woche dort angebracht hatten, damit alles Unbekannte und Feindselige, das sich über den Holunderweg dem Haus nähern mochte, von den bedrohlichen Fratzen gebührend empfangen würde. Als sie in Anwesenheit von Hortensia und ihrer gemeinsamen Freundin Hulda die Wirkung dieser Maßnahme prüften, zeigten sich alle beeindruckt. Der Abend war düster und dunstig gewesen; aus der Fassade des freundlichen kleinen Hauses leuchteten die groben Holzgesichter in dämonischer Fremdheit. Geriet eine der Kerzenflammen dahinter ins Flackern, belebte sich das rindenbedeckte, schiefmäulige Antlitz zur Linken. Oder der unruhige Schein huschte rechts über die Glätte der zweiten Maske und traf neben einem klaffenden Spalt das einzige Auge, das diese besaß. Im rötlichen Funkeln entzündete sich das kalte Blau des dort eingesetzten Flusskiesels und machte ihn so violett wie die herankriechenden Schatten der Nacht.

»Heiligster Hallimasch, ein räubernder Habicht in einem Grünloher Garten ist ein schlimmes Vorzeichen«, sagte Hortensia, nachdem sie ein wenig fahrig goldschimmernden Tee in drei Becher eingeschenkt hatte, die mit Milchkännchen und Honigtopf auf einem Tablett bereitstanden, nebst dem Teller mit Früchtebrot, das sie von zu Hause mitgebracht hatte.

Vor einer guten halben Stunde war sie mit ihrem Korb von dort aufgebrochen und so geduckt das kurze Stück Wegs entlanggeschlichen, als lauere hinter jedem der ihn säumenden Sträucher Gefahr. Außer einer Laterne hatte sie den einzigen mit einer eisernen Spitze versehenen Spazierstock dabei, der ihr noch geblieben war. Doch auch damit fühlte sie sich kaum besser. Die gewohnte Umgebung schien nicht länger sicher und genau genommen nicht einmal sonderlich vertraut. Furcht einflößende Masken leuchteten seit Bäumelburg aus allen Häusern des Hügellandes. Hortensia fiel es schwer, sich daran zu gewöhnen, denn ihr Anblick erinnerte sie an Bedas letzte Nacht, als Odilio zum Schutz vor der Grauen Trud die bedrohliche Maske der Pfiffer über dem Bett der Sterbenden ins Giebelfenster gehängt hatte. Die arme Beda war dennoch gestorben.

Bei ihrer Ankunft vorhin hatte Hortensia wieder daran denken müssen und plötzlich das Murmeln der Quelle vermisst, die unter Bullrichs Gartenmauer entsprang. Kaum drei Armlängen später verschwand das kleine Rinnsal unter dem gedrungenen Felsen der Wäscherin. Der Sage nach jammerte das zu Stein verwandelte Waschweib auf ewig über zu wenig Wasser zum Spülen. Jetzt blieb ihre Klage stumm, denn die Quelle war eingefroren, was Hortensias Wissen nach noch in keinem Winter geschehen war. Alles schien zu erstarren, wurde leblos und tot.

In der dämmrigen Küche knackte es im Kamin und der unruhige Schein des Feuers mischte sich mit dem Laternenrot, das die drei Gestalten am Tisch in ein unwirkliches Licht tauchte. Hortensia fuhr schaudernd aus ihren Gedanken.

»Bei allen braunsporigen Habichtspilzen, es war ein Vorzeichen, ebenso eindeutig wie bedrohlich!«, beharrte sie. Sie tat es entgegen ihrer früheren Auffassung, die typische Wesensart der Quendel als albern und hasenfüßig abzutun, selbst kleinen Absonderlichkeiten des Alltags eine tiefere Bedeutung für den weiteren Verlauf des Tages oder sogar die eigene Zukunft beizumessen. Doch ein kröpfender Habicht im Garten war alles andere als eine Kleinigkeit.

»Nach Bäumelburg bedarf es keiner Vorzeichen mehr«, stellte Karlmann fest.

Bullrich schwieg nachdenklich; er konnte nicht umhin, beiden recht zu geben. Der Tod des Täubers ließ sich durchaus als blutrünstiges Abbild ihrer eigenen Lage deuten. Das verhieß für den Abend nichts Gutes und auch nicht für die Nacht, von der alle wollten, dass sie unter einem hoffnungvollen Stern stünde. Zumindest sinngemäß, denn seit Wochen hatten sich am wolkenverhangenen Himmel weder Mond noch Sterne gezeigt und am Tag keine Sonne.

»Stock und Schwamm, wir sollten uns nicht beirren lassen«, meinte er schließlich und sah über den Tisch in die angespannten Gesichter. »Ihr könnt mir glauben, dass mich das Erlebnis eben ernsthaft getroffen hat. Die Tauben waren meine täglichen Gäste, jetzt fühlt es sich an, als hätte ich den Habicht durch das Futter mit angelockt.« Er holte tief Luft, leise und gedrängt fuhr er fort: »Manchmal kommt es mir so vor, als würde ich in bester Absicht das Unheil geradezu anziehen. Andererseits mag der Vorfall nichts anderes bedeuten, als dass die Natur hart sein kann, besonders im Winter. Jedes Lebewesen braucht Nahrung und Raubtiere jagen zu allen Jahreszeiten. Wir möchten nur nicht mit ansehen, wenn sie Beute machen.«

»Wir werden zur Wintersonnenwende die Beute sein«, sagte Hortensia in trostloser Gewissheit und sah mit einem ungewohnten Ausdruck vom alten zum jungen Schattenbart. »Verzeiht mir einen Moment der Schwäche, aber einmal muss ich es aussprechen, jetzt, da wir noch allein sind. Weil alles wahr geworden ist, was der alte Pfiffer vorausgesagt hat, wird sich spätestens in den Raunächten unser Schicksal vollenden. Selbst wenn wir Quendel nun gründlich gewarnt sind, was bleibt uns zu tun?«

Darauf fand sich nicht so leicht eine Antwort, was sie auch gar nicht erwartet hatte, bis Karlmann sich aufsetzte.

»Wachsam sein und Wege finden. Auswege«, begann er leise und zögernd, als gäbe er etwas aus der Erinnerung wieder, das nicht von ihm selber stammte. »Rückwege in Vergangenes, um zu verstehen … aber auch unbetretene Pfade … ins Abseits und Fremde … statt darauf zu beharren, dass alles beim Alten bleibt.« In seinen Augen begann es verdächtig zu glitzern.

Die beiden anderen sahen ihn erstaunt an.