Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

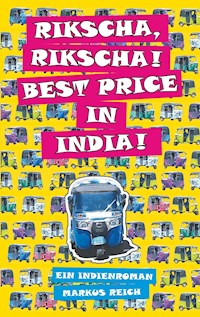

Daniel steckt tief in der Krise, zudem tritt seine abgöttisch geliebte Freundin Leonora eine Stelle in Indien an. Er folgt ihr kurzentschlossen, aber alle Versuche zu ihr zu gelangen, scheitern. Unterwegs in äußerer und innerer Bewegung, findet er Antworten, die er zuhause nie gefunden hätte. Die Städte und Landschaften, Tempel und Höhlen, die zahllosen Schauspiele der vielgestaltigen, bunten Welt umgeben intensive und einschneidende Begegnungen. Entweder du hasst oder liebst dieses Land, zu drastisch und unausweichlich ist Indiens Einfluss! Gleichgültig zu bleiben ist unmöglich! Am Ende seiner faszinierenden Reise ins Innere der Liebe begegnet er in Delhi endlich Leonora!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Der Schönheitssucher

Reise ans Ende des Anfangs

Rajahstan

Und lebten, wie es uns gefiel

Lost in India

Epilog

Kurzvita des Autors

Zitatnachweise

Der Schönheitssucher

Am Ende geht alles immer sehr schnell. Leonora begleitete mich zur Résidence Jussieu. In einem rostroten R4 war ein Platz auf der schaukelnden Rückbank für mich reserviert und als Treffpunkt war eine Telefonzelle genannt worden. Vor einer Stunde saßen wir noch in einem Bistro, der Kellner brachte ihr einen Café au Lait und mir einen Pastis. Am Nebentisch residierte ein Paar mittleren Alters. Der gut gekleidete Herr sah immer wieder zu uns herüber, die wir uns so wehmütig-intensiv zugewandt waren. Es war die Abschiedsstunde nach einem zweiwöchigen Wiedersehen. Davor hatten wir uns zu lange nicht gesehen. Der Monsieur am Nebentisch betrachtete uns so offensichtlich fasziniert, bis ihn seine Frau anstieß und zischte: „Benimm dich!“, während er wohl in Gedanken rezitierte: „Ach, wer bringt die schönen Tage, – Jene Tage der ersten Liebe, – Ach, wer bringt nur eine Stunde – Jener holden Zeit zurück! …“i

Eigentlich sollte es ein ruhiger Abschied in unserem Lieblingsbistro werden, das sich im 4. Arrondissements befand, in dem Leonora mit ihrer Schwester in einer Eineinhalbzimmerwohnung lebte. Aber nach einer Viertelstunde war uns beiden klar, dass wir nochmals in ihr Apartment mussten.

Ihre schmale Armbanduhr, die so wunderbar ihr goldbraunes Handgelenk umschloss, lag auf der schwarzen Glasplatte des Nachttischs. Während ich in verzögernder Absicht den Kopf drehte, sah ich, dass es noch dreißig Minuten bis zur Abfahrt waren. Leonora glitt aus dem Bett und schwang ihren biegsamen Körper in Richtung Duschzelle. Natürlich! Nie würde sie darauf verzichten, auch wenn ringsum die Welt unterginge. Meinen Hinweis, dass ich losmüsste, ignorierte sie, indem sie mir lachend über die Schulter hinweg zurief, dass ich daran vorher hätte denken müssen. Ich hielt ihre Armbanduhr zwischen den Fingern, vermisste sie bereits neben mir, fühlte mich einsam und verloren ohne sie und dachte: „Na und? Dann bleibe ich eben bei ihr.“ Etwas anderes wollte ich sowieso nicht, als mit ihr zusammen sein. Aber für drei war hier nicht genügend Platz. Und Leonora bestand hartnäckig darauf, dass ich mein Studium endlich abschloss, damit wir eine gemeinsame Zukunft haben könnten. Es fehlten nur noch fünf lächerliche Wahlpflichtfächer und die Diplomarbeit. Wer das Studium soweit bewältigt hatte, für den sollte das eigentlich nichts Unmögliches sein. Eigentlich! Denn ich hatte so gar keine Lust mehr auf dieses Studium! Die Diplomarbeit in einer Firma anzugehen, mich sechs Monate lang mit irgendwelchem technischen Kram abzugeben, erschien mir schwieriger, als den Atlantik im Ruderboot zu überqueren! Und wie sollte ich es währenddessen ohne Leonora aushalten? Sie war der einzige Mensch, der die öde Alltagswelt in spürbare Substanz zu verwandeln imstande war! Endlich hatte ich durch sie mein eigentliches Dasein gefunden, natürlich in Frankreich und unter anderen Umständen, als es in meinem liebenswürdiglangweiligen Studienort, dem ich längst überdrüssig war, je möglich gewesen wäre.

Leonora kam aus dem Bad, streifte mich und die Reisetasche zu meinen Füßen mit einem ironischen Blick. Ich war mir ihrer nie sicher und das war es wohl, was ich im Zusammenleben mit einer Frau brauchte, damit es spannend und erregend blieb. Sie dechiffrierte meinen Gesichtsausdruck. „Hast du Angst, dass sie ohne dich abfahren, mein Kleiner? Ist der Treffpunkt nicht bei einer Telefonzelle? Ruf doch dort an und sage, dass wir uns etwas verspäten“, sagte sie und wandte sich in aller Seelenruhe ihrem Kleiderschrank zu und überließ alles Weitere mir. Kurzentschlossen griff ich zum Telefon– und tatsächlich wurde nach wenigen Klingeltönen der Hörer abgenommen. Das erste Mal rief ich jemanden in einer Telefonzelle an.

Ich hatte bereits meine Reisetasche in den kleinen Kofferraum gequetscht, der Fahrer und seine drei Mitfahrer waren längst zur Abfahrt bereit. Die Hoffnung, dass wir nur zu dritt oder viert fahren würden, hatte sich erledigt. Immerhin hatten sie auf mich gewartet, obwohl wir dreißig Minuten zu spät eintrafen.

Endlich stiegen sie ein! Ein letztes Mal wollte ich Leonora küssen, aber sie hielt mein Kinn fest, betrachtete mich prüfend und sagte in mahnendem Tonfall: „Du schließt deine Diplomarbeit ab und kommst zu mir, nicht wahr?“ Sie musterte mich eindringlich. „Versprichst du mir das?“ Als ich sie mit großen Augen ansah, sagte Leonora: „Ich kann nicht ewig warten! Beeil dich und bummle nicht herum!“ Nachdem ich verliebt wie kein zweiter Mann auf diesem Planeten nickte, küsste sie mich und gurrte daraufhin versöhnlich: „Du wirst mir sehr fehlen, mein kleiner verrückter Deutscher!“

Sie stieß mich von sich weg, in Richtung des Renault 4, dessen Insassen unvermittelt ihre Meinung geändert und ein großes Verständnis entwickelt hatten, nachdem sie Leonora erblickt hatten. Leonora sah mich einen kurzen Augenblick feierlich an, während ich ins Auto knickte: Ihr Gesichtsausdruck war ein schwankendes Pendel, das zwischen Warten-auf-den-Liebsten und Trennung-und-Neubeginn nochmals einen Moment lang stillstand. Als ich die Autotür zuzog, fragte ich mich, ob ich eine kostbare Träne in ihrem makellosen Gesicht gesehen hatte. Dies berührte mich sehr und ich gelobte auf der engen Rückbank, durch das Fenster mit schräg gelegtem Kopf zu ihr aufschauend, so schnell wie möglich zurückzukommen. Nur zweifelte ich daran, ob dies mit Diplom sein würde.

Das Leonora gegebene Versprechen lastete auf mir wie ein Mühlstein. Denn nun musste ich meine geliebte Lebensweise ändern und war umso geneigter, mein Versprechen einzuhalten, je mehr ich Leonora vermisste. Wenn sich inwendig auch alles dagegen sträubte, das Studium wieder aufzunehmen! Leonora war schließlich alles, was meinem Leben fehlte! Und sie war sicherlich keine Frau, die bereit war, das von Spitzweg so simpel und treffend dargestellte Schicksal eines armen Dachkammer-Poeten zu teilen. Sie hatte einige aus ihrer Sicht völlig berechtigte Ansprüche an mich! Es lag an mir, ob ich in ihrer Gegenwart aufleben, mich in ihrer Sphäre in ein glückseliges Wesen verwandeln lassen wollte – ein Wunder, welches nur sie zu vollbringen imstande war.

Andererseits wollte ich jede Chance nutzen, Literat zu werden, um das Ingenieurdasein zu vermeiden. Es war jene Phase des ungebundenen Erkundens der Weltliteratur und ich bewältigte fast jeden Tag ein Buch. Für nichts wollte ich die Beschäftigung mit der geliebten Prosa unterbrechen. Nebenbei übte ich noch einige Jobs aus, um mein Leben zu finanzieren, weil ich auf die mir laut Bafög-Bescheid zustehenden Zahlungen meines Vaters verzichtet hatte. Deshalb waren meine freien Stunden sehr knapp bemessen. Für das Ingenieursstudium blieb deshalb keine Zeit, vor allem, da ich die Lektüre meiner Lieblingsliteraten allem anderen vorzog. Ich las kreuz und quer, ungeordnet und ausdauernd und sah dies längst als mein eigentliches Studium an.

Dennoch suchte ich Jakob auf, den letzten mir wohlgesonnen Kommilitonen, um nachzuholen, was ich versäumt hatte. Schließlich hatte das Semester vor Monaten begonnen und ich noch keine einzige Vorlesung besucht. Wenig später saßen wir in meinem Zimmer, denn bei Jakob war zu wenig Platz. Jedoch war ich in jener Phase mehr oder weniger davon besessen, ein in jedem Moment authentisches Leben zu führen. Die komplizierten Ingenieursaufgaben, die überwiegend durch Berechnungen mithilfe der Höheren Mathematik zu lösen waren, erschienen mir als Beschäftigung mit etwas, das so rein gar nichts mit mir als fühlendes Wesen zu tun hatte. Also legte ich vorsorglich Mozart auf. Jakob hielt neben mir an dem schmalen Wohnheimschreibtisch aus und versuchte mir im Schnelldurchgang einen Überblick über die Studieninhalte zu verschaffen, die ich mir großzügig zu versäumen erlaubt hatte.

Statt dankbar Jakobs Erläuterungen zuzuhören, hob ich immer wieder den Kopf und lauschte einer Musikpassage, die mir besonders gefiel. Bis Jakob genug hatte! Er raffte übergangslos seine Unterlagen zusammen: „Wir lassen das! Das geht so nicht! Du musst dich endlich entscheiden! Ich habe keine Lust, meine Zeit zu verschwenden!“

„Du hast recht. Du hast ja so recht. Ich will mich wirklich nicht mit diesem Zeug beschäftigen. Es tut mir leid – lass uns was kochen.“

Auch nur eine einzige Vorlesung zu besuchen, schien unvorstellbar. Ich verspürte einen unüberwindbaren Widerstand, nachdem ich eine vier Semester umfassende Studienpause eingelegt hatte. Mit gerunzelter Stirn dachte ich an jenes Versprechen, das ich Leonora gegeben hatte! Vorsorglich packte ich Hermann Hesses Steppenwolf, den ich gerade mit geweiteten Augen aufsaugte, ein und sogleich wieder aus, legte stattdessen ein kleines gelbes Büchlein in meine Tasche und sagte zu meinem Spiegelbild: „Nur falls du das monotone Gefasel des Professors nicht mehr aushältst.“

Erwartungsgemäß langweilte ich mich von der ersten Minute an. Wie viel kostbare Lebenszeit doch in solchen Vorlesungen verschwendet wird! Die Inhalte einer neunzigminütigen Vorlesung könnten oft genug in fünf bis zehn Minuten zusammengefasst werden. Vorsorglich hatte ich mich in die hinterste Reihe gesetzt und schob vorsichtig Joseph von Eichendorffs Aus dem Leben eines Taugenichts zwischen Buch und Block.

Wie immer beim Lesen, versank um mich herum die Welt und so ist es wohl zu erklären, dass irgendwann die nasale Stimme des Professors an mein Ohr drang, unterlegt von erstauntem Murmeln. Im nächsten Moment brach sich die allgemeine Erheiterung ihren Weg, als die Kommilitonen mein verdutztes Gesicht sahen. Ein brüllendes Gelächter umtoste mich, während der Prof im freundschaftlichsten Plauderton meinte: „Oh! Interessant! Ich wusste gar nicht, dass Reclam meine Vorlesung veröffentlicht hat.“

Ich schaute ihn verwundert an. Und wie so oft in solchen Fällen, versuchte ich es im nächsten Moment mit der Vorwärtsverteidigung: „Es ist interessant. Haben sie es schon gelesen?“ Er nahm das Büchlein, welches ich ihm wagemutig entgegenstreckte, warf einen Blick darauf, und rief, sich zuvor den Studenten zuwendend: „Aus dem Leben eines Taugenichts!“

Überlegen lächelnd schaute er sich im Saal um. Offensichtlich amüsierte er sich prächtig! Es waren ausschließlich junge Männer anwesend, die graue, schwarze oder dunkelblaue Kleidung trugen.

Er ließ sich Zeit. Solch ein Amüsement wurde einem schließlich nicht jeden Tag auf dem Silbertablett serviert. Endlich sah er erneut auf mich herunter: „Dann schauen sie nur, dass der Titel nicht ihr Lebensmotto wird!“ Natürlich erntete er gellenden Jubel und einige schauten mich ungläubig an. „Vielleicht studieren sie das Falsche?“, überlegte der Professor laut: „Ein paar Kilometer entfernt von hier, auf dem Gießberg, kann man meines Wissens nach Germanistik studieren. Es ist nie zu spät umzukehren. Aber das ist ihre Sache!“ Mit dem Mut des Verzweifelten, der die Auseinandersetzung längst verloren hatte, rief ich laut aus: „Nun, sagte ich, wenn ich ein Taugenichts bin, so ists gut, so will ich in die Welt gehn und mein Glück machen.“ii

„Wenn sie fertig sind, würde ich mit der Vorlesung fortfahren.“ Er entfernte sich ein paar Schritte, drehte sich abrupt um und sagte: „Aber nur, wenn es sie nicht stört?“ „Nein, natürlich nicht“, gab ich so entspannt wie möglich zur Antwort und es lachten noch immer einige, die sich gar nicht mehr einzukriegen schienen. Eine beliebte Art des Einschleimens. Jetzt hatten sie wieder etwas, über das sie reden konnten – die elenden und phantasielosen Langweiler!

Der Professor verschanzte sich hinter dem Katheder und irgendeinem Axiom. Er setzte seinen Vortrag fort, als wäre nichts gewesen. Nach der Vorlesung packte ich so lange meine Sachen zusammen, bis der Saal endlich leer war, schlich den Gang zwischen den dicken Mauern entlang, sprang die Treppen hinunter und gelangte endlich ins Freie. Gierig sog ich die frische Luft ein.

Nach diesen und weiteren vergeblichen Versuchen, mein Studium wieder aufzunehmen, etwa indem ich mir Prüfungsaufgaben im AStA-Büro besorgte und versuchte, diese im Alleingang durchzuarbeiten, um das Versprechen, welches ich Leonora gegeben hatte, zu erfüllen, wurde nach der Rückkehr von Lyon überdeutlich, dass ich es einfach nicht konnte. Die Widerstände waren zu groß. Was nun?

Ich stellte folgende Überlegung an: Auch Honoré de Balzac stand zeitlebens unter großem Zeitdruck. Er hatte sich früh verschuldet und musste einen Roman nach dem anderen schreiben, um sich über Wasser zu halten. Er hatte ständig irgendwelche Fristen vor Augen – und wer weiß, vielleicht brauchte er diese, um solch ein immenses literarisches Werk zu erschaffen. Dass auch ich dringende Termine brauchte, um aktiv zu werden, war mir längst klar. Und genau das wollte ich versuchen: Unter großem Druck einen Bestseller schreiben, um die Misere mit dem fehlgelaufenen Studium aufzulösen und gleichzeitig das Leonora gegebene Versprechen einzulösen, wenn auch auf etwas andere Weise, als sie es erwartete. Aber ich war in der letzten Zeit in Konstanz mit meinen Texten nicht vorangekommen. Um so viel Zeit zum Schreiben wie möglich zu haben, beschloss ich, vorübergehend auf dem Land zu wohnen: In dem Haus meiner in Trennung lebenden Eltern

„Du kannst dich doch nicht exmatrikulieren!“

„Wem nütze ich in einem Beruf, zu dem ich mich nicht berufen fühle?“

„Hört, hört!“, rief jemand.

Unser literarischer Abend war längst in die heiße Phase getreten. Wir, eine Gruppe literaturbesessener Studenten, hatten das Pflichtprogramm, ein Buch zu besprechen, das alle gelesen hatten oder gelesen haben sollten, hinter uns. Wie immer glitten wir Hals über Kopf in hitzige Diskussionen über persönliche Themen ab. Oft besprachen wir Gerolds Dilemma, der sich weigerte, die Führung mehrerer Autohäuser zu übernehmen, die von seinen betagten Eltern geleitet wurden. Gerold hingegen sah sich als trinkender Poet und Frauenheld à la Charles Bukowski durchs Leben schlittern. Dabei trank er nicht viel und ich hatte noch nie eine Frau an seiner Seite gesehen. Er bemitleidete sich selbst sehr, vor allem seine ausweglose Situation als Erbe von Autohäusern. Dennoch war allen klar, dass gerade er sämtliche Möglichkeiten hatte, wenn er sich nicht äußerst unklug verhielt, wonach es jedoch derzeit aussah. Es wurde ihm empfohlen, die Autohäuser zu übernehmen, einen fähigen Geschäftsführer einzustellen, um daraufhin ein Leben wie Bukowski zu führen, wo und wie auch immer er wollte.

Aber Gerold lehnte dies vehement ab. Das sei gefährlich. Wenn man erst einmal drinstecken würde, betonte er, käme man da nicht mehr so einfach heraus. Daraufhin verselbstständigte sich meist die Diskussion, wie es möglich sei, ein geschicktes Doppelleben zu führen … Gerold meinte dann stets, trotz der angeregten Diskussion über seine Situation, dass man ihn und vor allem seine Kunst zu wenig beachte und kramte einige handgeschriebene Zettel heraus. Dies war ein Augenblick, den ausnahmslos alle fürchteten, denn es war klar, sobald ein Moment Stille eintrat, würde Gerold ungeniert seine Gedichte vortragen. Von nun an wurde nicht mehr diskutiert, um sich auszutauschen, sondern um Gerolds lyrische Ergüsse zu umgehen.

Aber an diesem Abend redeten auf einmal alle unerwartet über mich. Ein neuer Literat war zu unserer Runde gestoßen. Seine meckernde, hämische Stimme war mir bereits bei der heutigen Buchbesprechung von Der Jüngling, mein Lieblingswerk unter Dostojewskijs dicken Wälzern, unangenehm aufgefallen. Als er sich in die laufende Diskussion einmischte, die ich eigentlich nur mit meinem Sitznachbarn Jakob geführt hatte, empörte sich alles in mir. „Das sind aber hohe Ansprüche! Wer fühlt sich schon zu irgendetwas berufen?“

„Was – um was geht es denn?“, rief einer, während alle verstummt waren und Gerold seine Chance witterte, die Gedichte bereithielt, seinen Rücken streckte und sich gespannt umsah, um im nächsten Moment loszulegen.

Der Neue erklärte, er musste Jakob und mich belauscht haben: „Daniel schmeißt sein Studium hin!“ Dieser Satz klang noch halbwegs sachlich, aber höhnisch fügte er hinzu: „Er will sich exmatrikulieren – unser Vorzeigeliterat.“

Meine Antwort fiel, vielleicht weil seine Stimme so sehr an meinen Nerven zerrte, leidenschaftlicher als geplant aus: „Wechsel müssen radikal sein, sonst gelingen sie nicht!“

„Und zu was fühlt er sich denn berufen?“, krächzte seine Stimme aus dem Hintergrund. Die neu Aufgenommenen mussten sich mit Hockern in der zweiten Reihe begnügen.

„Er wird Literat“, antwortete Gerold für mich, „wie ich“, schob er hinterher, was meiner Reputation nicht unbedingt förderlich war, denn Gerolds Gedichte, die vorzutragen ihm an fast jedem literarischen Abend irgendwie gelang, galten nicht als Paradebeispiel hoher Literatur. Gerolds lyrische Ergüsse wurden nie mit Begeisterung, geschweige denn Beifall aufgenommen, hingegen meist mit Augenverdrehen und Gelächter quittiert, in das Gerold nach einer Weile fröhlich mit einstimmte. Er konnte über sich und seine eigenen Texte herzhaft lachen. Ganz offensichtlich erkannte er, während er seine Reime vortrug, die Schwächen seiner Lyrik, hielt teilweise mitten im Vortrag inne, kommentierte, seine Zeilen überfliegend, dass das jetzt vielleicht doch nicht so gut sei, wie er gestern noch geglaubt hatte. Er gelobte, dass seine künftig entstehenden Zeilen frei von all diesen Mängeln sein würden. Er hätte es jetzt verstanden. Er würde den Rest dann jetzt aber auch noch vorlesen. Kurz kicherte er über seine Drohung, machte diese in der nächsten Sekunde wahr und las, bevor ihn jemand daran hindern konnte, nach einem gemurmelten: „Wo war ich denn?“, dreist weiter.

„Das wird ja was werden“, meckerte die Stimme aus dem Hintergrund. Leider konnte ich den Neuzugang nicht strafend ansehen, da er von Teilnehmern unseres Zirkels verdeckt wurde. Also blieb mir nur übrig, mich ganz allgemein an die Anwesenden zu wenden.

„Ja, ich hoffe doch – wieso auch nicht?“

„Nur Fachabitur, aber auf Goethes Spuren“, rief Ludwig, der nicht gerade zu meinen Freunden zählte.

Reflexartig ertönte die hämische Stimme aus dem Hintergrund: „Schuster bleib bei deinen Leisten!“

„Gerold hat schon zwei Studien hingeschmissen“, verteidigte ich mich.

„Der fällt auch weicher als du. Er kann sich die Rolle des missratenen Sohns leisten“, warnte Ludwig.

Gerold protestierte, fing aber mitten in seiner eigenen Rechtfertigungsrede an zu kichern, weil er die Wahrheit von Ludwigs Aussage wider Willen anerkannte.

„Ich habe gehört, dein Vater verkauft dein Elternhaus, statt es dir zu überschreiben, wenn du das Studium hinschmeißt.“

Woher wusste Ludwig das? Ich hatte dies Jakob letzte Woche anvertraut und der hatte es wohl weitererzählt. Meine Freunde waren mit Sicherheit die größten Tratschtanten auf dem Campus.

„Das hat er zwar gesagt, aber ich habe so viel an dem Haus gearbeitet. Das kann er nicht machen.“

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, krächzte mein Antagonist in der hinteren Reihe.

„Was willst du denn machen, als Studienabbrecher“, fragte mich Jakob, der es nun wiederum gut mit mir meinte, aber mich mit dieser Frage vor der versammelten Runde in enorme Schwierigkeiten brachte.

„Natürlich die Welt erobern“, spottete Ludwig gedehnt: „Endlich hat er sich aus den Armen seiner bulgarischen Luxusfrau gewunden, schon will er zu neuen Abenteuern aufbrechen.“

„Klar! Die Welt wartet ja schon die ganze Zeit ungeduldig auf ihn, unseren jungen, ach so schönen und heldenhaften Don Quijote“, stichelte es aus dem Hintergrund.

Verrückt, vor Kurzem war ich noch bei Leonora in Lyon gewesen. Sie fehlte mir so, dass es nicht zum Aushalten war, ich keine Freude mehr am gewohnten Umfeld hatte und mich fragte, wie ich es jemals in diesem Leben ohne Leonora hatte aushalten können.

„Daniel, nun sag schon, was hast du vor? Willst du dich wirklich exmatrikulieren?“, versuchte Ludwig die Wahrheit aus mir herauszuquetschen.

Ich nahm meinen Mut zusammen, die Situation war sowieso völlig verfahren und ich längst im Mittelpunkt einer zweifelhaften Diskussion. Wohl deshalb spie ich es der Runde der undankbaren Literaturinteressierten mitten ins Gesicht: „Ich werde die Schönheit suchen!“

Kurz herrschte atemlose Stille. Dann krächzte es aus den hinteren Reihen: „Das wird ja immer besser!“

„Wann soll’s denn losgehen?“, fragte Ludwig und legte eine gespielte Besorgnis in seine Worte. Seine Zweifel an meinem weitgefassten Vorhaben waren jedenfalls nicht zu überhören.

„Mein Zimmer habe ich weitervermietet und vom Studium habe ich mich abgemeldet.“

„Abgemeldet! Was soll das heißen? Hast du dich wirklich exmatrikuliert? Oder reden wir hier von einem Urlaubssemester?“, hakte Ludwig sofort nach, der Jura studierte und sich in der Rolle des unerbittlichen Staatsanwalts gefiel.

Eine Hupe ertönte.

„Oh, meine Mitfahrgelegenheit!“ Selten hatte mich der Klang einer Hupe so erfreut. Endlich war es an mir zu grinsen, denn nun ließ ich sie in ihrem eigenen Saft schmoren. „Ich muss los!“ Sollten sie doch genau auf dieser Stelle kleben bleiben, in ihren Karrieren versauern und eintrocknen. Im Handumdrehen würden die Jahrzehnte ins Feld springen und sie zu langweiligen und gutbezahlten, alten und eingefahrenen Knochen des Berufsalltags werden.

„Aber so sag uns doch wenigstens …“, versuchte es Ludwig nochmals beschwörend, während ich meinen Rucksack schnappte, im Stehen mein Bier austrank, in die Runde grinste, als wäre ich unzweifelhaft der Sieger des Abends, mich zwischen den Sitzenden durchschlängelte und dabei dem hämischen Kobold in der hinteren Reihe, den ich endlich als den fiesen Kommentator ausmachte, kräftig auf den Fuß trat. Schon stand ich auf dem Flur und war – allein. Den sicheren Bunker des Studiums, mit allem was dazugehörte, hatte ich soeben verlassen. Durch die geschlossene Türe drang dumpfes Stimmengewirr und dazwischen machte sich Gerolds aufgeregte, hohe Stimme bemerkbar: „Dann würde ich jetzt mal was vorlesen. Ich glaube, das passt jetzt gerade ganz gut …“

Zäh waren die Monate seit jenem letzten Abend als Student vergangen. Irgendwie war ich komplett abgemeldet! Eigentlich hatte ich mich aufs Land geflüchtet, um zu schreiben, um meinen ersten Roman zu verfassen, der natürlich ein Erfolg werden sollte, und mich dadurch von all den Schwierigkeiten und Widerständen, die von Semester zu Semester größer geworden waren, befreien sollte. Schließlich war es eine aussichtslose Situation! Der Verdacht wurde zur Erkenntnis, dass ich das falsche Studium durchgezogen hatte und somit in ein zu mir nicht passendes Leben geschlittert war, als ob ich versehentlich in einen falschen Bus gestiegen wäre. Zunächst hatte ich es gar nicht bemerkt und als ich es dann mit einem Gefühl unausweichlicher Panik feststellte, war es längst zu spät dafür, unbeschadet auszusteigen. Dennoch konnte ich mir einfach nicht vorstellen, mich als Ingenieur mit lebloser Materie zu beschäftigen. Deshalb hatte ich den Abschluss des Studiums immer weiter hinausgezögert. Der für die Genehmigung des Urlaubssemesters zuständige Professor hatte mich verwundert angesehen und gefragt, warum ich nicht endlich meine Abschlussarbeit angehen würde. „Sie sollten mit ihrer Diplomarbeit beginnen!“ Stattdessen hatte ich mich in das baufällige Haus geflüchtet, in dem ich den größten Teil meiner Kindheit verbracht hatte. Hier zerrann mir die Zeit zwischen den Fingern, während die gefürchtete Stunde der Wahrheit näher rückte. Dies war der letzte Aufschub!

Wahrscheinlich hatte ich mir den Ausgangspunkt meines Dilemmas noch nicht ausreichend klar gemacht. Aber was ist schwieriger, als sich selbst und anderen die Wahrheit einzugestehen? Unvorsichtigerweise war ich kurz vor Abschluss des Studiums in eine Quarterlife-Crisis geraten und hatte mich immer ausgiebiger mit diversen Themen, wie der Suche nach dem Sinn des Lebens, beschäftigt. Bevor ich nach Frankreich flüchtete, hatte mich die Interaktion mit den zu vertraut erscheinenden Freunden tödlich gelangweilt und ich mich in ihrer Mitte zunehmend einsam gefühlt. Alle waren auf dem für sie richtigen Weg, während meine Zweifel größer wurden, ich mit abgrundtiefen Sorgenfalten meine bisherige Laufbahn betrachtete, verzweifelt und vergeblich nach einer Weggabelung Ausschau hielt, die mir den Abzweig in ein mir gemäßes Leben ermöglichen könnte. Sogar Jakob fand, dass ich mir diese Krise einbilden würde und kategorisierte die Themen, mit denen ich mich beschäftigte, als Luxus. Nichtsdestotrotz empfand ich die Krise als durchaus real. Nach zwei Jahren Studienunterbrechung, die ich als eifriger Literat zubrachte, stand als Ergebnis meiner Krise fest, dass ich mich auf den Weg in ein Leben, welches sich der Schönheit widmet, begeben müsse! In einem der Bücher, welches ich Zeile für Zeile verschlang, wurde viel darüber gesprochen, dass das Erleben der Schönheit nur mit offenen Sinnen in der Gegenwart stattfinden könne. Aber der Autor machte eine seltsame Rechnung auf! Von den vierundzwanzig Stunden, die uns jeder Tag bietet, müssten so und so viel für Arbeit, Schlaf und unaufschiebbare Erledigungen abgezogen werden. Aber in den drei bis fünf verbleibenden Stunden könnten wir uns der sinnlichen Selbstverwirklichung widmen. Das halte ich für schlichtweg unmöglich! Wer kann schon abends einfach den Schalter umlegen und übergangslos ein feinsinniges, erhöhtes Leben führen? Meine Überlegungen führten mich zu der Erkenntnis, dass das Konzept eines sinnhaften und schönen Lebens das gesamte Dasein des Menschen umfassen muss! Gerade eben auch sein Berufsleben, dem er einen Großteil seiner Zeit widmet. Und hier rührte ich an die Quellen meiner Qual. Höhere Mathematik und all das, womit ein Ingenieur seine Zeit zubringt, sind nicht gerade Tätigkeiten, die sinnlich erfassbar oder schöngeistiger Natur sind. Also musste ich mir einen anderen Beruf suchen. Aber leichter gesagt als getan. Einfach so das Studium abbrechen? Wieder ganz von vorne anfangen? Alles, woran ich die letzten Jahre gearbeitet hatte, schien durch mein übersteigertes Streben nach Schönheit und Sinn zunichte gemacht zu werden. Als Studienabbrecher würde ich endgültig in die Phase der Gelegenheitsjobs zurückfallen und dazu verdammt sein, als Underdog mein Leben zu bestreiten.

Richtig gefühlt hatte ich mich in dieser Krise erst, als ich Leonora kennenlernte. Aber Leonora würde mich, als Studienabbrecher und Verlierer, früher oder später verlassen. Ich würde in einer armseligen Dachkammer hausen, umgeben von vergilbter Weltliteratur, die mein letzter und zweifelhafter Trost sein würde. Die Lösung konnte nur ein Bestseller sein. Jedoch hatte ich keine Ahnung davon, wie man einen Roman schreibt, weder Bücher gelesen, die einem die Grundlagen des Dramas erklärten, noch wusste ich etwas über notwendige Konflikte, Höhe- und Wendepunkte oder die Entwicklung von Charakteren. Dafür hatte ich umso mehr von jenem unerschütterlichen Antrieb des wagemutig Unwissenden, der nicht weiß, welch aussichtsloses Unterfangen es ist, einen Roman zu veröffentlichen und damit auch noch finanziellen Erfolg zu haben. Andererseits gibt es nichts Romantischeres und Schöneres, als es so herrlich unwissend und unschuldig einfach zu tun, ohne je von gewissen literarischen Gesetzmäßigkeiten gehört zu haben oder im Geringsten zu wissen, wie die Literaturlandschaft aussieht. Man muss nur Zeit haben, unendlich viel Zeit, um all die Fehler selbst zu machen …

Völlig verloren saß ich in der Schwarzwaldidylle und litt an der furchtbaren Sehnsucht nach Leonora: Nach ihrer weichen, hellbraunen Samthaut, ihrem Lachen, ihrem schönen Gesicht. Sie zu küssen, mit ihr zu schlafen, war längst zu einer unstillbaren Sucht geworden. Von ihr getrennt zu sein war furchtbar. Keine andere Frau konnte ihren Platz einnehmen.

Es half nur mich abzulenken und hart zu arbeiten, den waghalsigen Versuch zu unternehmen, die zwei unvereinbaren Pole zu versöhnen. Es galt, ihren Anspruch an mich zu befriedigen, mein Leben endlich zu ordnen und das dringend benötigte Geld zu erwerben, damit wir ein gemeinsames Leben führen konnten. Aber ich würde es in einer mir gemäßen Weise realisieren, indem ich als Autor Geld verdiente und somit einen geliebten Beruf erobert hatte, um harmonisch mit der begehrten Frau zusammenzuleben. Ich musste mich nur höllisch damit beeilen! Und natürlich war mir bewusst, dass man einen Bestsellerroman nicht so nebenbei schreibt und solch ein Vorhaben ungeheuer viel Arbeit bedeutet. Aber ich war bereit, alles zu investieren! Wenn ich einen Vorteil auf meiner Seite hatte, so zögerlich und unentschieden ich manchmal war, dann war es die Fähigkeit, bisweilen unglaublich schnell zu sein.

Fieberhaft schrieb ich in meinem ehemaligen Jugendzimmer, das voller scheußlich furnierter Möbel war, an meinem Erstlingswerk, das im Handumdrehen zu einem unkontrollierbaren Ungetüm anschwoll. Immerhin konnte ich mit zehn Fingern tippen, was ich zunächst für einen Segen hielt, der mir jedoch immer verdächtiger vorkam, denn meine euphorischen Ergüsse mussten irgendwann von irgendwem korrigiert und in Form gebracht werden. Ich hätte mich mit Kurzprosa zufriedengeben sollen. Aber dafür war es längst zu spät! Das Manuskript war im Handumdrehen auf mehrere hundert Seiten angewachsen! Hätte ich es nur weggeworfen, mich des Lebens und meiner Jugend gefreut, temporär einen Job ausgeübt, so viel Geld wie möglich verdient und wäre nach Lyon geeilt, um bei Leonora zu sein! Stattdessen dachte ich selbstkritisch darüber nach, was Verlage so alles zugesandt bekamen! Die Lektüre meines Manuskriptes würde bei jedem Lektor verzweifeltes Augenrollen auslösen. Nur Mutter freute sich vorbehaltlos, dass ich mal wieder längere Zeit zuhause war. Sie war die einzige und wahre Gewinnerin jener schwierigen Phase.

Irgendwann war der Moment gekommen. Ich hielt es nicht mehr aus, von Leonora getrennt zu sein. Die Sehnsucht packte mich am Kragen, schüttelte mich durch. Trotz meiner fünfundsiebzig Kilo zappelte ich hilflos wie ein Hampelmann vor meinem zu kleinen Jugendschreibtisch herum und hämmerte meinen Roman in die Tastatur des Atari Computers. Während das Verlangen und die Sehnsucht bei Leonora zu sein mich stündlich stärker quälte.

Also plünderte ich mein Sparbuch, auf das seit Kindertagen lächerliche Beträge eingezahlt worden waren, fuhr mit dem Bus in den nächsten Ort mit Bahnanschluss und kaufte mir für einen horrenden Preis ein Bahnticket. Die Wetterlage schien genauso aufgerührt wie mein Inneres, denn der Wind nahm stetig zu. In dem alten Haus war man keinesfalls hermetisch von der Außenwelt abgetrennt. Ein Sturm tobte heulend durch die engen Gassen und es zog durch sämtliche Ritzen. All dies verstärkte nur meine Unruhe.

Während die Bogenlampen schlingerten, die jägergrünen Holzläden in den rostigen Halterungen vibrierten, das Schwarzwaldhaus widerwillig knarrte, der wahnsinnig gewordene Wind in wütenden Böen anstürmte, packte ich meine besten Kleidungsstücke in eine zu kleine, stilvolle Tasche. Leonora bestand darauf, dass ich elegant und nicht als kontemplativer Posthippie-Literaturgammler mit langen Haaren und mit nichts weiter als zwanzig Büchern und zwei verknitterten T-Shirts auftauchte.

Es war eine völlig andere Welt in Lyon, vielleicht musste ich deswegen zu ihr und wurde, ohne jegliche Übertreibung, durch sie jedes Mal zu einem neuen Menschen. Stets sah ich erstaunt diesem Wunder zu und befürchtete immerzu, dass dieser Zauber ein Ende finden würde. Aber ich war wie inwendig umgedreht und ein junger, aufgeregter, vibrierend liebender Mann in ihren wundersam schönen Händen. Wie fieberte ich auch diesmal dem Absprung ins Andere entgegen!

Die Tasche war gepackt. Ich hatte Mutter versprochen, dass ich nochmals mit ihr zu den Großeltern fahren würde. Gleich danach würde ich die Reise zu Leonora antreten. Als ich die Haustüre öffnete, knickte eine mächtige Sturmbö die mächtige Schwarzwaldtanne, die als Weihnachtsbaum auf dem zentralen Platz des Städtchens aufragte, als sei sie ein Streichholz. Die Ziegel klapperten wie die Aluminiumstreifen einer Vogelscheuche und es sah so aus, als ob der Orkan im Handumdrehen das riesige, steile und uralte Dach meines Elternhauses abdecken würde.

Friedhelm, der derzeitige Lebensabschnittspartner meiner Mutter, und ich schlossen Ziegel für Ziegel ein mehrere Quadratmeter großes Loch, als eine eifrige Windböe spielerisch Ziegelreihen über unseren Köpfen anhob, einmal der Reihe nach klappern ließ und im nächsten Moment Spielkarten gleich in der Luft herumwirbelte. Über uns der offene, sturmzerfetzte Himmel. Vor unseren Füßen zerplatzten herabfallende Ziegel, die die launischen, in Aufruhr befindlichen Lüfte fallen ließen. Mit bloßen Händen hielten wir Ziegel fest, die sonst angehoben und weggerissen worden wären. Stunden standen wir und stopften Löcher. Als ein zweihundert Jahre alter Biberschwanzziegel neben meiner Schulter eine Dachlatte streichholzgleich knickte, wurde mir klar, dass ich keinen Helm trug. Eine an sich bedeutungslose, winzige laterale Verschiebung hätte mein Ende bedeutet. Der Sturm nahm zu und riss unbekümmert reihenweise Ziegel aus dem steilen Dach, wir sprangen zurück und hoben schützend die Arme hoch, bevor erneut Ziegel herabregneten. Die Böen rüttelten übermächtig, dicke Balken bogen sich widerwillig ächzend, von Generationen ausgetretene Dielen knarrten, altersschwache Ziegel klapperten im Rhythmus des fauchenden Orkans. Über uns ein dunkler, drohender, zerfetzter Himmel statt geschlossener Ziegelreihen. Diabolisch heulende Windstöße rissen Löcher in die waidwunde Dachfläche, Ziegel lösten sich von Geisterhand, flitzten über die Dachschräge, schnellten über die ausgebeulte Regenrinne und zerborsten auf der Straße in harmlose Tonwürfel. Holzschindeln tanzten im eiskalten Wirbelwind! Längst fürchteten wir, dass das ganze Dach abgedeckt werden würde. „Da wird man wieder fromm“, verkündete Friedhelm feierlich. Die Augen aufgerissen, das Herz in der Hose, beteten, fluchten, arbeiteten wir, die klammen, zerschundenen Hände schmerzend, die Beine längst steif und schwach.

Nach drei Stunden schauten wir uns erschöpft an und ließen die Arme fallen. Wir stiegen die steile Holztreppe hinab. Mutter war völlig aufgelöst, hatte aber gekocht. Würde die Titanic sinken und wir an Bord sein – sie würde ein Essen auf den Tisch stellen. Abends Schneeregen. Wir stiegen nochmals auf den Dachboden, sägten aus dünnen Holzplatten Stücke heraus und besserten damit gelichtete Ziegelreihen aus. Die Versicherung musste informiert werden. Wieder einmal würde dieser Schadensbegutachter kommen, der unser Haus stets mit Sorgenfalten betrat, die sich vertieften, wenn er auf dem Dach stand und den jahrhundertealten Zustand kritisch beäugte. Er war längst nur noch zu Teilgeständnissen bereit, sprach stets von einem letzten Mal und davon, dass dieses Dach dringend saniert werden müsse, sonst würde es eines Tages über uns zusammenbrechen. Wenn er ehrlich mit uns sein dürfe: Dieser Tag sei nicht mehr fern.

Wir hatten wohl wieder einmal mehr Glück als Verstand gehabt, denn ganz andere Dächer waren komplett abgedeckt worden. Ein erster Verdacht, dass dieser Sturm die Reise nach Lyon verhindern könnte, durchzog mich. Ich erschrak und hatte einige Minuten furchtbare Angst, Leonora zu verlieren, bis ich diese Gedanken gewaltsam beiseiteschob.

Nach dem Essen klingelte das Telefon. Es war Vater, der mich sprechen wollte. „So geht es nicht weiter“, sagte er. Ich müsse das Haus entweder endlich übernehmen oder es würde verkauft werden. Wir vereinbarten einen Termin, bis zu dem ich mich zu entscheiden hatte. Was konnte ich tun? Sollte ich einfach zu Leonora reisen und hier alles zurücklassen? Wenn ich nach ein paar Tagen zurückkehren würde, war vielleicht alles verloren. In Konstanz hatte ich derzeit auch keine Bleibe, nachdem ich mich darauf versteift hatte, im Laufschritt einen Bestseller auf dem Lande zu schreiben. Liebend gerne hätte ich jetzt eine Krankheit simuliert, um Zeit zu gewinnen, die ich dringend brauchte, weil ich das Gefühl hatte, nicht voranzukommen. Ich erinnerte mich an die Zeit, als ich noch an Klausuren teilgenommen hatte, was nun schon einige Semester zurücklag. Während der letzten zwei Jahre hatte ich mich jeweils für die Dauer der Klausurphase krankschreiben lassen. Gott sei Dank gab es Dr. Mütze. Die Prüfungsunwilligen pilgerten demütig zu ihm. In der restlichen Zeit des Jahres verirrte sich hingegen selten ein Patient in seine Praxis. Er beschäftigte nicht einmal eine Sprechstundenhilfe. Eines Morgens hatte ich wieder einmal seine Praxis aufgesucht. Im kleinen Vorzimmer standen eng aneinander gedrängt die Studierenden. Wir warteten, bis sich die Türe des Sprechzimmers öffnete und Dr. Mütze hinter einem jungen Mann sichtbar wurde. Als er den zuvorderst Wartenden in das Sprechzimmer bat, reagierte dieser mit entwaffnender Ehrlichkeit: „Ich bin Student.“

Dr. Mütze sah sich blinzelnd um: „Ah, wohl alle?“

Dies wurde einerseits bejaht, andererseits hörte man bereits erstauntes oder erleichtertes Lachen, während Dr. Mütze den gelben Block hervorzog. „Gruppentherapie“, kalauerte ein Witzbold, woraufhin endgültig befreiendes Gelächter ausbrach! Leider konnte ich nicht sehen, ob Dr. Mütze schmunzelte.

Dies war die sehr erheiternde Seite des Studiums, wenn man sich, aus welchem Grund auch immer, vor den Prüfungen drückte, und dabei sogar noch Spaß hatte. Leider stießen Dr. Mützes zahllose Krankschreibungen in der Hochschule jedes Semester erneut auf großen Unmut. Es verbreitete sich alsbald das Gerücht, Dr. Mütze würde unter Druck gesetzt. Jedenfalls hatte die saisonal so beliebte Praxis irgendwann nur noch in der ersten Prüfungswoche geöffnet, und war danach wegen Urlaub geschlossen. Dies war natürlich ein enormer Schock für all jene, die so dringlich eines Attests bedurften, vor verschlossener Tür standen und sich nun wohl oder übel auf den Weg zu einer fremden Praxis machen mussten. Auch ich machte die Erfahrung, dass andere Ärzte nicht leichthin den gelben Block herausholten, musste etwas von Magen und Darm fabulieren und dabei ausreichend seriös in meiner Unpässlichkeit wirken. Der graumelierte Arzt schrieb mir zwar eine Krankmeldung, meinte aber: „Wissen sie, wie viel Studenten heute Morgen schon bei mir waren?“ „Das kann ich mir vorstellen“, dachte ich. „Dr. Mütze, sie werden schmerzlich vermisst!“ Seine leichthin krankschreibende Hand fehlte allenthalben und versetzte die Welt in Unruhe. Seine Funktion war ein ungemein wichtiger Bestandteil des filigran-komplexen Hochschulbetriebs und so mancher Student hätte Durststrecken des Studiums nicht unbeschadet ohne Dr. Mützes Unterschrift auf dem gelben Zettel überstanden.

Obwohl ich mit dem Bus zum Bahnhof fuhr, bekam ich mein Geld für das kostbare Zugticket natürlich nicht zurück. Wutentbrannt zerriss ich das wertlose Stück Papier. Das war das Einzige gewesen, das mir in dieser Zeit wichtig war: Ein Orkan hatte meine Reise zu Leonora verhindert.

Die Nachlässigkeit meines Vaters, der in all den Jahren nie etwas am Haus renoviert hatte, zerstörte das dringend benötigte Wiedersehen mit Leonora. Meine Barreserven waren enorm geschrumpft. Das war ein bitterer Rückschlag. Ich wusste nicht, wie viel Zeit ich noch hatte. Denn Leonora würde nicht ewig auf mich warten. Die Trennung war frustrierend und schmerzvoll. Und womöglich machte ihr bereits irgendein französischer Beau galant den Hof!

Sollte ich nicht endlich zu ihr eilen und das alles hinter mir lassen, bevor es zu spät war und sie einen anderen kennenlernen würde, der verfügbar war und in ihr Leben passte? Alles schien ein Kampf gegen die Windmühlen zu sein. So war es schon immer in dieser Familie. Eine Donquichotterie, die mich nur verschleißen würde, weil ich erneut versuchte zu retten, was nicht zu retten war – genau wie die Ehe der Eltern, die von Anfang an nicht zu einander gepasst hatten. Wie viel Zeit konnte ich hier noch vergeuden, ohne meinen eigenen Interessen zu schaden? Das ungeliebte Studium wartete, zudem war die finanzielle Situation desaströs und vor allem anderen war da meine geliebte und heiß begehrte Göttin Leonora, die sicherlich kritisch ihre Stirn über mein Ausbleiben runzelte. Jedoch war mir damals nicht bewusst, dass es in verschiedener Hinsicht schon bald zu spät sein könnte und ich nicht mehr so viel Zeit, wie ich annahm, zur Verfügung hatte, um mich zu entscheiden. Ob ich, wenn ich alles vorausgesehen hätte, den Kampf gegen die Windmühlen aufgegeben und das Haus hätte Haus sein lassen?

Nun musste ich mich endgültig festlegen. Manchmal beschloss ich etwas im Handumdrehen und es fiel mir leicht. Aber bisweilen war es die Hölle, bis ich zu einer Entscheidung kam. Man kann sich gar keine Vorstellung davon machen, wie ich mich dabei quälte.

Andererseits liebte ich dieses Haus! Völlig gleichgültig war dabei, wie alt, verfallen und renovierungsbedürftig es war. Vielleicht liebte ich es gerade deswegen umso mehr. Neubauten kamen mir schon immer unheimlich langweilig vor. Die meisten dieser Häuser erschienen mir geschmacklos, sozusagen von der Stange eingerichtet. Das war so endgültig und langweilig und ich wäre in einem akkuraten Neubau geradezu erstickt. Wie interessant war dagegen dieses Haus! Es hatte Charakter. Was hatte es nicht alles bereits gesehen! Es war so alt, dass womöglich schon Schiller daran vorbeigeritten war. Es gab diese dicken Felsen, die die Grundmauern dieses Burghauses bildeten, die Holzschindeln, von denen zugegebenermaßen die Farbe abblätterte, die dicken Balken auf dem Dachboden und einen tiefliegenden Gewölbekeller, zu dem eine uralte, spiralförmige Steintreppe hinunterführte. Eine Szene von Goethes Faust hätte darin spielen können. Schließlich wurde das Haus gebaut, als Goethe vierzig Jahre alt war. Tage könnte ich damit verbringen, mich zwischen diesen Mauern an Szenen meiner Jugend zu erinnern. Hier kenne ich jeden Winkel, weil ich alles mit großen Kinderaugen eingesogen hatte: Die alten Tapeten, die zur Biedermeierzeit angebracht wurden, über den alten Türen die grünen Oberlichter, das mit Holz beheizte Küchenofenmonster, die ehemalige Druckerei im Erdgeschoss. Noch immer finden sich hier Bleibuchstaben und andere Utensilien. Zudem gab es noch den ehemaligen Schreibwarenladen mit seiner Eingangstüre an einer Ecke des Hauses, die Dunkelkammer des fotografierenden Großvaters, der die Motive für Postkarten des Ortes selbst fotografiert hatte. Überall verstreut ruhten jene inzwischen veralteten Siebensachen, die er vor Jahrzehnten als Buchbinder benutzt hatte. Der Schriftzug Buchbinder stand schräg auf die Schindeln gepinselt, verwittert und lückenhaft … Ja, ich liebte dieses Haus und wälzte mich tagelang im Bett umher, um zu einer Entscheidung zu kommen. Nachts schien es am Schlimmsten und unmöglich loszulassen.

Nirgends als in meinem Heimatort kam ich unfreiwillig zu verrückterem Verhalten – wahrscheinlich, weil in diesem Haus schon immer alles anders war. Ich fotografierte viel, um die bizarren Zustände festzuhalten. Die Wohnung im zweiten Obergeschoss war ziemlich heruntergekommen. Stets wurde hier und da nur notdürftig ausgebessert. Auch ich reparierte nur so nebenbei und befestigte eine herunterhängende Tapete mit goldenen Reißnägeln, weil diese gerade verfügbar waren.

Leonora ist telefonisch nicht erreichbar. Irgendwann nimmt eine mir unbekannte Frau ab. Wir reden über eine Busverbindung nach Lyon - und dann ist eine Männerstimme im Hintergrund zu hören, eine widerliche, schnarrende Stimme: „Der Buuuus fääährt um ...“ Ich hasse sogleich diese Stimme, die mir eine Faust in den Magen rammt und knalle den Hörer auf die Gabel … Wut und Ärger holten mich aus dem Schlaf, ich torkelte schlaftrunken in die Küche und rammte ein Bier ins überfüllte Gefrierfach, dessen Klappe längst abgebrochen war. Als der Temperaturregler seinen Geist aufgegeben hatte, ist dieser überbrückt worden, seitdem brummte der Kühlschrank unentwegt. In dieser stockfinsteren, unwahren Nacht las ich abwechselnd Kerouac und Tolstoi und sah immer wieder zum schwarzwaldromantischen Fensterlein hinaus, während draußen die nachbarliche Wäsche im Wind flatterte. An zwischen den Häusern gespannten Seilen hingen auf Höhe des zweiten Stockwerks ein giftgrüner Badvorleger, ein großkariertes Handwerkerhemd und ein rosaroter Weichspüler-Rollkragenplüschpulli. Ich erinnerte mich nur noch verschwommen an die Traumsequenz mit Leonora. Wie ich sie vermisste! All dies brachte ein authentisches, wenn auch schmerzliches Gefühl zurück. Wie immer war es bitterkalt in diesem Haus, die Mandarinen zu kalt, um sie zu essen. Wie ein Hollywood-Indianer, das Bärenfell einseitig geschultert, ging ich mit der dicken Schwarzwalddecke in der Burgstube auf und ab und las den Brief einer Freundin, in den sie Zeilen ihrer Gedichte verwoben hatte. Ich muss meine schadhafte Seele vor dem einzigen Götzen herumtragen, heute, immer wieder, bis in alle Ewigkeit. Wie übertrieben das klang. Aber es gefiel mir gerade deshalb. Die Kassette mit der chinesischen Lotosblütenmusik eierte etwas, es war wohl selbst für den Kassettenrekorder zu kalt. Ich stellte auf Radio um. Meine Geistmaschine begann auf absonderliche Weise zu arbeiten und spuckte in rascher Folge neue Ideen für ein Manuskript aus. Bisweilen versuchte ich, trotz aller Rückschläge, mein Leben hoffnungsfreudig aufs Neue zusammenzusetzen.

Stets war da ein vages, in einer unbestimmten Zukunft schwebendes Bild, das mit den tiefsten und süßesten Träumen der Vergangenheit in Beziehung stand, als meine Seele ihre ursprüngliche Prägung erwarb. Ich dachte unaufhörlich an Leonora, drehte und wand das Gefühl für sie in mir hin und her und sah das über mir schwebende Bild einer Frau: Komischerweise hatte sie hellblonde und keine schwarzen Haare, zudem trug sie eine glänzende, silberfarbene Bluse. Sie hatte etwas splendid Verwöhntes wie Grace Kelly in Über den Dächern von Nizza und war gleichzeitig leidenschaftlich-wütend wie Liz Taylor in Die Katze auf dem heißen Blechdach. Diese Imagination würde sich realisieren, ich würde meine Frau und somit meine Heimat finden. Falls nicht, würde ich ewig einsam bleiben, durch halbschiefe, aber erregend-erotische Affären hin und wieder getröstet, mehr oder weniger glücklich durchs Leben stolpern. In diesen einsamen Stunden und meinem verwirrten Zustand trug auch ich meine schadhafte Seele vor dem einzigen Götzen herum. Was für ein anderes Leben war das gewesen, als ich mit meiner so innig geliebten Leonora zusammen war! Wie traurig war es, statt mit ihr verbunden zu sein, im kalten Badezimmer zwischen dreckiger Wäsche in einen halbblinden Spiegel zu starren. Noch vor kurzem hat sie dich geliebt, aber du hast sie aufgrund deiner Visionen verloren. „Tröste mich“, flüsterte Leonora schwermütig zwischen den elfenbeinfarbenen Kacheln – sofort sah ich mich, sie mit Küssen und Liebe überschüttend – mein Herz brach vor lauter Liebe zu ihr – und ich verspürte nichts als Dankbarkeit!

Nachdem ich eine ganze Zeitlang mein Notizbuch überall mit mir herumgetragen und ständig alles Mögliche notiert hatte, war ich in letzter Zeit einer literarischen Agonie verfallen und hatte nichts mehr geschrieben. Erst einiges später befand ich, dass es an der Zeit war, dies wiedergutzumachen … Wie sich das mit jener masochistischen Phase hinsichtlich meiner Person verhielt, ereignete sich folgendermaßen ... Ich musste Leonora unbedingt sehen und fragte mich sowieso die ganze Zeit, was ich überhaupt noch im Schwarzwald verloren hatte, warum ich hier eine unsägliche Posse par excellence aufführte. Also machte ich mich auf nach Konstanz, dort überredete ich einen Kommilitonen, mir seinen alten Wagen zu leihen. Er überließ mir sein Vehikel, trug jedoch große Sorge, ob ich mein Ziel erreichen würde, als ich nebenbei erwähnte, dass ich mit dem Auto bis nach Lyon fahren wollte. Der Rückwärtsgang und ein paar Kleinigkeiten funktionieren nicht immer, erklärte er mir bekümmert und legte dabei zwei Finger auf die Sorgenfalten seiner Stirn. Aber ich war völlig im Leonorafieber. Nichts konnte mich noch länger davon abhalten, zu ihr zu fahren. Also salbaderte ich die Bedenken des Kommilitonen ins Ungefähre und hoffte, ihn nicht anrufen zu müssen, um gemeinsam die Rückführung seines altersschwachen Fahrzeugs zu organisieren.

Wieso hatten wir uns eigentlich monatelang nicht gesehen? Nachdem ich glücklich Lyon erreicht hatte, verstand ich selbst nicht mehr, wieso ich nicht schon viel früher zurückgekehrt war, fühlte aber sogleich jene vibrierende Unsicherheit wieder, die mich damals vorangetrieben und mein Leben erneuert hatte. Es war, als ob es so sein müsste und für immer so sein würde. Kaum war ich in Leonoras Bannkreis eingedrungen, empfand ich mein Dasein als erregende Wirklichkeit.

Zeitgleich war Leonoras Mutter zu Besuch. Weil meine glanzvolle Freundin sich mit ihrer Schwester noch immer das Einzimmerapartment in der Rue Gustave Flaubert teilte, residierten darin derzeit drei Frauen. Wie sollte auch ich noch dort unterkommen? In der ersten Nacht blieb durch mein überraschendes Auftauchen jedoch nichts anderes übrig. Leonoras Schwester und ihre Mutter schliefen auf dem Couchbett, Leonora und ich auf einer Matratze am Boden. Trotzdem fand ich es göttlich, sie neben mir zu spüren, bewunderte ihre Samthaut und sog gierig ihren Geruch ein, den ich vermisst hatte und der nun mit einem Mal wieder da war. Wie hatte ich nur darauf verzichten können? Wir konnten nicht miteinander schlafen. Die Couch war nur eine Armlänge entfernt. Ihre Mutter, die sehr freundlich zu mir war, sagte zwar nichts oder ich bekam nichts davon mit, weil sie sich untereinander auf Bulgarisch unterhielten, aber sie gestikulierte eindeutig, dass Leonora zu ihr und ihrer Schwester ins Couchbett kommen solle. Aber Leonora wollte mich nach den elenden Tagen der Trennung neben sich spüren. Eine Nacht verbrachten wir so, jedoch wurde die Matratze am nächsten Abend in die schmale Küche getragen und ich schlief in der zweiten Nacht allein zwischen Kühlschrank und Spüle. Das war nicht gerade das, was ich mir vorgestellt hatte. Aber seltsamerweise waren diese Umwege unserer verrückt gewordenen Liebe förderlich. Natürlich verlangte uns immer stärker nach jener Handlung, in der sich unsere Beziehung am deutlichsten ausdrückte. Natürlich war unsere Liebe auch ohne Sex spürbar, jedenfalls war ich hoffnungslos verloren und verschlang Leonora auf Schritt und Tritt mit den Augen und wo immer es ging mit den Händen.

In wenigen Tagen würden die Semesterferien in Frankreich enden. Noch waren die Studierenden nicht nach Lyon zurückgekehrt. Also machte ich mich auf den Weg zu verschiedenen Résidences Universitaires. Das Jussieu war geschlossen. Ich stand davor und dachte: Seltsam, hier hatte alles angefangen! Und fand dennoch keinen emotionalen Zugang zu der verlorenen Zeit. Was für eine unwiederbringliche Einmaligkeitsphase das gewesen war, die nie wiederkommen würde. Nach längerem Suchen fand ich ein Wohnheim am Boulevard du 11 Novembre 1918, das geöffnet war. Die Frau im Büro schaute mich misstrauisch an, verlangte einen Studentenausweis; ich hatte nur meinen deutschen und keinen internationalen. Aber es ging dann irgendwie doch, ich bekam tatsächlich ein Zimmer für vier Tage bis zum Semesterbeginn. Erneut auf dem Boulevard, der das Universitätsgelände La Doua tangiert, dachte ich daran, wie ich noch vor einem Jahr täglich diese Großstadtallee entlangeilte, der Résidence Jussieu entkam und verzweifeltglücklich dem Parc de la Tête d`Or entgegenstrebte – bis mich Leonora in ihr Leben aufnahm und mich von der überdrüssigen Beschäftigung mit mir selbst erlöste.

Den Zimmerschlüssel in der Hand eilte ich von Villeurbanne zum vierten Arrondissement. Kurz darauf stieg meine elegante Geliebte vor mir nach oben, nahm den Schlüssel entgegen und schloss die Zimmertür auf: Direkt neben der dünnen Zimmertüre befanden sich ein Bidet und ein Waschbecken. Leonora rümpfte die Nase, als sie das Bidet sah und zeigte mit dem ausgestreckten Zeigefinger ihrer feingliedriggoldbraunen Hand darauf: „Benütze das bloß nicht!“

Eine Sperrholztrennwand trennte das Bidet vom Bett, es gab einen Sechzigerjahreschrank, den ich nicht öffnete, denn einmal die stickige Luft dieses Möbels einatmen, hieße alles Lebendige in Staub zu verwandeln.

Mit spitzen Fingern zog Leonora die Decke weg, räumte alles ab, bis auf das Leintuch, das blütenweiß leuchtete. Gottseidank! Ich hatte das Bevorstehende bereits in Gefahr gesehen und alptraumhaft paralysiert Leonoras Bewegungen beobachtet.

Nebeneinander saßen wir auf dem Bett und schauten vor uns hin. Jetzt hätten wir miteinander schlafen können, aber es war bizarr. Endlich hatten wir das ersehnte Zimmer, sahen uns kurz vor der Erfüllung unserer Wünsche und konnten, nachdem wir so lange voneinander getrennt gewesen waren, nicht einfach damit anfangen. Jedenfalls fielen wir nicht filmreif übereinander her, gierig und ungeduldig ineinander verknotet, uns wild küssend, gegenseitig abgreifend, womöglich im Zimmer umher taumelnd, uns ungeschickt gegenseitig die Klamotten vom Leib reißend, um am Ende doch auf dem Bidet zu landen, um dort Sex zu haben, bis sie sich schließlich von mir lösen und mit einer überraschenden Bewegung den Wasserhahn aufdrehen, aufspringen und sich vor Lachen durchbiegen würde …

Stattdessen fragte ich vorsichtig: „Und nun? – Ziehen wir uns aus?“

„Fang doch an.“