Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

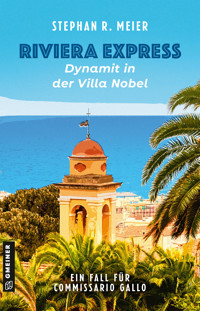

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Commissario Tomas Gallo

- Sprache: Deutsch

Dolce Vita und Mord am Mittelmeer! Die Blumen-Riviera mit ihren palmengesäumten Stränden, dem tiefblauen Meer und der farbenprächtigen Architektur wird von einem spektakulären Mord erschüttert: Im Garten der Villa von Alfred Nobel wird der leblose Körper eines stadtbekannten Rechtsanwalts gefunden - mit einer Stange Dynamit im Mund. Der neue Chef der Kripo, Commissario Tomas Gallo, nimmt die Ermittlungen auf. Schnell wird ihm klar, dass sich zwischen den malerischen Hügeln im Hinterland und den vibrierenden Küstenorten der Riviera ein Fall ungeahnten Ausmaßes entspinnt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 552

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stephan R. Meier

Riviera Express – Dynamit in der Villa Nobel

Entwicklung: D. Balestra, F. Damele, S. Meier

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung einer Illustration von: © Lutz Eberle

ISBN 978-3-8392-7948-9

Widmung

Biggi, Gabriella, Simona

Vorbemerkung

Dieses Buch ist ein Roman. Das charmante Dörfchen Riva Ligure gibt es tatsächlich, genauso wie es die anderen Orte und Städte an der Blumenriviera gibt. Die Bühne ist also echt, die Handlungen und Personen sind jedoch völlig frei erfunden und Produkte, die der Fantasie entsprungen sind. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Paese natale

Lungo l’unica strada strette case saldate insieme, frustate dal vento marino che sa d’alghe e di catrame, e il mare è lì, frange alle soglie, arremba in secco i gozzi all’orlo della piazza, getta barbagli nei fondachi bui, di là campagna tra muretti d’orto e il gelsomino sul pozzo e la pace mistica dell’ulivo che inargenta. Liguria aspra e soave, tu mi stai nel cuore. Qui visse le sue vigilie di fanciulla mia madre, e qui posare dall’errabonda vita sará dolce.

Heimatdorf

Entlang der einzigen Straße stehen schmale Häuser, wie zusammengeschweißt. Gepeitscht vom Meereswind, der nach Algen und Teer duftet, und das Meer ist da und bricht sich an den Ufern, benetzt die Kähne, aufs Trockene gezogen, am Rund des Platzes, und wirft seine Licht-Blitze bis in die dunklen Schatten der Gasse. Weiter oben eine Landschaft aus Gartenmauern und blühendem Jasmin an den Brunnen und dem mystischen Frieden des silbrigen Olivenbaums. Raues und süßes Ligurien, dich trage ich in meinem Herz. Hier erblühte einst meine Mutter vom zarten Mädchen zur Frau – und hier wird es süß sein, sich nach einem langen Wanderleben auszuruhen.

Francesco Pastonchi, gefeierter (heute fast vergessener) Dichter, Italianist und Literaturkritiker des Corriere della Sera, geboren 31. Dezember 1874 in Riva Ligure, gestorben 29. Dezember 1953 in Turin.

1. Kapitel

Imperia, vor sechs Monaten

»Sie müssen das hier noch ausfüllen, Commissario«, hörte er sie sagen. Er fixierte die junge Inspektorin in ihrer blauen Uniform hinter dem Holztresen in der Questura von Imperia mit einem stechenden Blick. Bohnerwachs und Desinfektionsmittel. Warum riecht es in allen Behörden gleich?, dachte er.

Sie ließ sich nicht einschüchtern.

Er probierte es mit einem Lächeln.

»Mit Ihrem kompletten Namen, bitte, sonst kann ich es nicht ins System eingeben«, sagte sie ungerührt und lächelte zurück.

Er gab auf. »Sie meinen, ich muss meinen Passnamen eintragen? Ist das vom Ministerium nicht schon längst geändert worden?«, fragte er mit seiner warmen Bassstimme.

Sie blickte auf den Computerschirm herab, den er von der anderen Seite nicht sehen konnte.

»Hier steht: Commissario Tomaso Galimberti della Casa. Das ist der Name, unter dem Sie Ihre Dienstwaffe registrieren müssen.«

Er seufzte. »Sehen Sie«, er langte in die Gesäßtasche seiner schwarzen Jeans mit dem Loch über dem Knie und zog seine Dienstmarke hervor, die mit einer Kette an einer Gürtelschlaufe gesichert war. »Hier steht mein Name: Tomas Gallo. Das mit dem ›Galimberti della Casa‹ habe ich schon lange abgelegt.«

Er beobachtete, wie sie sich vorbeugte, sich über die streng zu einem Pferdeschwanz zurückgebundenen Haare strich und den Ausweis las. »Stimmt. Da steht Tomas Gallo, Commissario della Polizia di Stato.«

»Sag ich doch.«

»Und warum steht dann ein anderer Name im Waffenregister des Ministeriums?«

»Ein bürokratischer Unfall.« Gallo lächelte. »Das ist eine lange Geschichte. Der Name war mir zu lang. Tomas Gallo reicht. Alles andere verwirrt nur …« Das war höchstens die halbe Wahrheit.

Er sah, wie sie wieder auf den Computerschirm herabblickte. Sie bekam rote Wangen, ihre Lippen lasen seinen Namen noch mal stumm mit.

Dann blickte sie wieder auf und sah ihm in die Augen: »Sie sind einer DER Galimberti della Casa?«, fragte sie ihn mit ehrfürchtigem Blick.

»Scheint so. Ja.«

»Aus Rom?«

»Wenn Sie wollen.«

»Oh, ich wusste nicht, dass Sie es wirklich sind.«

»Wer?«

»Na, DER Galimberti della Casa.«

»Gallo, Tomas, bitte.«

»Ja schon, aber Sie sind ja eine Berühmtheit.«

»Berühmt wofür? Dass ich solche Gespräche hasse?« Ein Schmunzeln huschte über sein Gesicht.

»Ja, und dass Sie zwei vorgesetzte Politiker aus dem Justizministerium überführt haben.«

»Weil mir Gerechtigkeit über Gehorsam geht. Und weil ich keinen Respekt vor korrupten Vorgesetzten habe! Denn ohne unabhängige Justiz kann es keinen Rechtsstaat geben.«

»Aber Ihr Name…«

»Altes Zeug«, raunzte der Commissario, der nur Gallo genannt werden wollte. »Der steht für eine andere Welt, eine alte Welt, die keine Gültigkeit mehr hat.« Sein Bass dröhnte von den kahlen Wänden der Questura von Imperia. Von draußen drang eine Mischung aus Verkehrslärm, Schiffshörnern vom Hafen und Kaffeegeplapper durch die meterhohen Sprossenfenster des imposanten Gebäudes der Zentralverwaltung in Imperia, der Provinzhauptstadt der Riviera di Ponente, herauf.

»Hören Sie, ich heiße Tomas Gallo, okay? Schon seit Langem. Ich werde mich darum kümmern, dass das endlich auch im Ministerium geändert wird.«

Die junge Inspektorin schob ihm das Formular hin. Sie hob kurz ihre Schultern. »Sind Sie deshalb hier?«, fragte sie.

»Bitte?«

»Na, wegen der beiden Politiker …«

»Ach so, ja, scheint wohl so. Ich bin politisch wohl nicht mehr erwünscht gewesen.« Gallo grinste die junge Kollegin an.

»Aber keine Angst, ich werde so gut wie nie hier sein«, fuhr er fort. »Mein Büro ist ab morgen in der neuen Außenstelle im Zentrum von Sanremo, Polizia di Stato. Kapitalverbrechen. Das Büro ist aus Platzmangel von der Kaserne ausgelagert worden. Unter der Obhut von Vize-Dirigente und Vize-Staatsanwalt Dottore Bevilacqua. Kurz PM Bevilacqua. Pubblico Ministero.«

Gallo sah, wie die junge Frau ihre Lippen schürzte. Bedauern? Neugierde? Ablehnung? Galt die Skepsis ihm oder Bevilacqua?

»Nein, nein«, beeilte sich die junge Kollegin zu sagen, »ich meine, ich hätte nie gedacht, dass ein so berühmter …«, sie stammelte und strich sich wieder über ihr tadellos sitzendes Haar.

Gallo winkte ab, lächelte sie an und nickte ihr versöhnlich zu. Sie entspannte sich augenblicklich.

All diese Reaktionen auf seinen Namen waren ihm vertraut. Die Galimberti della Casa waren eine uralte Adelslinie mit teils düsterer Vergangenheit. Als nach 1946 die Monarchie in Italien endgültig abgeschafft worden war und die junge Republik sich an die Aufarbeitung seiner kolonialen Vergangenheit machte, wurden die Galimberti della Casa dem sogenannten schwarzen Adel zugerechnet. Ominöse Bischöfe, geheime Verträge mit dem Vatikan und den Savoyern, Ansprüche der italienischen Krone an den Kolonien in Istrien und Libyen und vieles andere mehr in den Irrungen und Wirrungen der vergangenen Jahrhunderte beim Schachern mit Pfründen zog sich wie ein roter Faden durch die Familiengeschichte der Galimberti della Casa. Und vieles davon waren goldene Fäden. Tomas Gallo hatte das beträchtliche Erbe, das ihm in den Schoß gefallen war, nie angetreten und hatte auch nicht vor, es jemals anzutreten. Der Vermögensfonds, den ein Anwalt seiner Mutter eingerichtet hatte, war bisher unberührt. Nur den Parker-Stift seiner Mutter, ein robustes, stumpfnasiges Fischerboot, ein ligurisches Gozzo, und den rostanfälligen Alfa Romeo aus den späten 60er Jahren, der unten im absoluten Halteverbot vor der Questura stand, hatte er angenommen. Ansonsten lebte er lieber von seinem Staatsgehalt als Polizist.

Und selbst das riskierte er, wie im Fall der zwei korrupten politischen Spitzenbeamten in Rom, die er entlarvt hatte. Wochenlang waren sein Gesicht und sein Name in den Schlagzeilen gewesen und somit zum Synonym eines Justiz-Skandals geworden. Es war nur eines von vielen Glutnestern, das eilig von der örtlichen und nationalen Politikerkaste ausgetreten wurde. Statt einer Belobigung oder gar Beförderung war Gallo unmissverständlich empfohlen worden, aus Rom zu verschwinden und sich einen Posten in der Provinz auszusuchen. Seine Wahl hatte er ohne jede Überlegung getroffen: die Riviera di Ponente. Den äußersten westlichen Teil Liguriens, an der Grenze zu Frankreich, den er aus seiner Kindheit kannte, weil seine Mutter den ganzen Sommer lang im mondänen Sanremo Hof hielt und er, abgeschoben, sein Bett im Schlafsaal des Internats während der Sommerferien drei Monate lang mit einem Zimmer in der Pension Scogliera in Riva Ligure tauschen musste. Dort, in der Scogliera, hatte er mit 13 seinen ersten Kuss bekommen, und mit zwölf sein erstes heimliches Bier getrunken. Und hier lebten seine einzigen beiden Freunde, die er aus diesen Tagen hatte.

Hierhin wollte er zurück. Dem einzigen Ort, mit dem er etwas Ähnliches wie Glück, Abenteuer und Geborgenheit verband, nachdem sein Name in Rom und Mailand wie eine heiße Kartoffel gehandelt wurde.

Er straffte seine breiten Schultern, langte nach dem Papier auf dem Tresen und zog den Kugelschreiber der Marke Parker hervor, der in der Knopfleiste seines dunkelgrauen Polohemdes festgehakt war.

Commissario Gallo erfüllte den bürokratischen Akt, wie es Vorschrift war. Er tat das mit seiner Schreibhand, der linken. Er bändigte seine mittellangen, gewellten Haare, indem er seine Sonnenbrille auf den Kopf schob. Dann zog er die Dienstpistole aus dem an seiner rechten Hüfte verkehrt herum angebrachten Holster, in dem der Knauf der Waffe nach vorne zeigte, damit er sie mit seiner linken Hand ziehen konnte und sie sofort richtig herum in der Hand lag. Er übertrug die Seriennummer der Beretta 92, seine Personalnummer des Ministeriums, unterschrieb das Blatt unten rechts und schob es der Inspektorin hin.

Eine Minute später trat er in das gleißende Sonnenlicht auf dem Vorplatz der Questura, dem Amtssitz des Dirigente Superiore, schob seine Sonnenbrille vor die Augen, und sein Blick verlor sich auf dem tiefblauen Meer, das sich hinter den Brandungsmauern des riesigen Hafens von Porto Maurizio kristallklar bis zum Horizont erstreckte. Sein nachtblauer Alfa Junior 1300 sprang mit einem Röcheln an und er fuhr gemächlich und mit offenen Fenstern auf der Via Aurelia, einer der schönsten Küstenstraßen Europas, die für die Ligurer einfach Aurelia heißt, von Imperia über San Lorenzo und Santo Stefano nach Riva Ligure, einem alten, noch intakten Fischerdorf mit bunten Fassaden, vielen kleinen Geschäften und einem kleinen Hafen, wo er seinen sieben Meter langen Gozzo mit seinem tuckernden Fiat-Motor vertäuen würde. Wenn es endlich von der Werft repariert und wieder wasserdicht gemacht worden war.

2. Kapitel

Menton, 8. Juni

Die Restaurants direkt an der Uferpromenade in der französischen Grenzstadt sahen alle gleich aus. Und überall gab es das Gleiche zu essen: Auf den brusthohen Aufstellern, um die Touristen auf dem Trottoir Slalom laufen mussten, sah man überall ähnliche Fotos ähnlicher Gerichte. Austern und Krustentiere. Und Salat. Chef-Salat. Sogar die Preise unterschieden sich nur wenig von Lokal zu Lokal. Eine Ansammlung von Touristenfallen. Dabei hatte das alte Menton weiter oben eine wunderschöne Altstadt, nur hier unten, an der kilometerlangen, brutal zubetonierten Uferpromenade, fehlte jegliches Flair.

Einzig die bunten Schilder, auf denen prahlerisch die Namen der Restaurants prangten, waren unterschiedlich. Und die Bestuhlung der Terrassen: Holz, Korbgeflecht oder hässliche Plastikstühle reihten sich, so weit das Auge reichte, auf der schnurgeraden Uferpromenade aneinander. Darüber flatterten ausladende Markisen in allen möglichen Mustern und Farben.

Es war kurz nach 12 Uhr, als ein Mann Ende 40 in dunklem Geschäftsanzug sich im Schatten auf der Terrasse des Restaurants mit dem geistreichen Namen Lido an einem kleinen Tisch niederließ. Es herrschte schon reger Betrieb: Touristen auf der Durchreise, Geschäftsleute aus Menton und lässig, aber teuer gekleidete Pärchen in kleinen Gruppen aus dem nahen Jachthafen. Die überwiegend jungen Kellner wuselten emsig hin und her. Bestellungen wurden in knappem Stakkato wiederholt, dann schossen sie wieder davon. Sie hatten wohl die Order, den Service zu beschleunigen, damit die Tische ein zweites Mal besetzt werden konnten, bevor die Mittagszeit vorüber war. Sie hatten keine Zeit für einen Plausch. Sie wollten, dass die Gäste so schnell wie möglich wieder gingen.

Man interessierte sich in dieser Art Lokal nicht besonders für die Gäste. Deshalb war der Mann hierhergekommen.

Es war heiß. Er zog seine Jacke aus und hängte sie über seine Stuhllehne. Er krempelte die Ärmel seines blütenweißen Hemdes hoch, stützte einen Ellenbogen auf den Tisch und legte sein Kinn auf die Handfläche. Er blickte über die Straße hinüber zum Wasser. Sogar das Meer schien in der Mittagshitze Anfang Juni lustlos geworden zu sein: Die Wellen kamen und gingen in trägem Rhythmus und verloren sich in einem verwaschenen blassen Blau, das bis zum Horizont reichte, wo die Grenze zwischen Himmel und Meer im diffusen Dunst kaum noch auszumachen war.

Genauso eintönig wie die Restaurants war auch die Architektur der mehrstöckigen Betonkästen darüber, die ihre Balkone dem Meer entgegenstreckten. Dahinter erhoben sich Hügel, die kargen, aber gepflegten Bewuchs trugen – böse Zungen sagten: aseptische, fast keimfreie Vegetation, die nur da wachsen durfte, wo sie nicht im Weg stand. Ganz anders als die zerklüfteten, wuchernd bewachsenen Plateaus der prallen italienischen Seite der Riviera, die nur wenige 100 Meter von hier nach der Grenze zwischen Frankreich und Italien begann. Hier in Menton war nichts organisch gewachsen wie drüben in Italien, sondern aus dem Boden gestampft und in Beton gegossen. Fassaden ohne Fantasie und Substanz. Die Verheißungen der Côte d’Azur in einem Skelett aus Zement.

Beliebig, anonym. Genau richtig für ihn.

Der Mann öffnete seinen Diplomatenkoffer und nahm eine Zeitung heraus. Er faltete sie auf und überflog einen Kommentar zur französischen Kommunalwahl vom letzten Wochenende. Dann las er die Kolumne eines politischen Analysten – und schüttelte dabei fast unmerklich den Kopf. Eine Strähne seines noch dichten, fast schwarzen Haares löste sich dabei und fiel ihm in die Stirn. Dann fiel sein Auge auf ein Bild, das mitten auf der nächsten Seite zu sehen war und das als Aufmacher zu einer ganzseitigen Reportage über die jüngsten europäischen Protestmärsche fungierte, die gestern das öffentliche Leben in ganz Paris und gleichzeitig in mehreren Hauptstädten Europas zum Erliegen gebracht hatten. Es war die Rede von militanten Auseinandersetzungen mit Hundertschaften der Polizei: Wasserwerfer, Pfefferspray und Knüppel. Brennende Barrikaden. Hunderte waren verhaftet worden, die Schäden gingen in die zig Millionen. Fridays for Future, No Global, Last Generation, Money for Peace – die Forderungen der Protestbewegungen überlagerten sich zunehmend und wurden radikaler. Dazwischen tauchten immer mehr militante schwarze und rote Blöcke auf: Links- und rechtsextreme Gruppen sprangen auf die Protestbewegung auf und heizten die Stimmung kräftig an: Angstpsychosen und Massenhysterie waren ein gefundenes Fressen für politische Extremisten. Mittlerweile reichte das Spektrum sogar von Gewerkschaften bis zu randalierenden Hooligans. Hauptsache Randale. Der Gegner: der Staat.

Er las in einem separat umrandeten Kasten, der in den Artikel eingefügt worden war, einen kurzen Bericht über eine neuerliche Aktion von militanten Klimaaktivisten in Berlin, die wieder einmal den Berufsverkehr lahmgelegt hatten, indem sie sich früh morgens auf neuralgischen Kreuzungen mit Sekundenkleber auf dem Asphalt festgeklebt hatten. Er sah das Foto eines blutjungen Mannes mit einem Fusselbart in seinem stoischen Gesicht, der gerade von zwei Polizisten weggezerrt wurde.

Der Mann an dem Tisch im Lido lächelte. Es war ein manisches und wildes – ein überheiztes – Grinsen, das kurz über sein Gesicht zuckte: »So werdet ihr die Welt nicht ändern!«, murmelte er heiser vor sich hin, kurz bevor eine Kellnerin sich geschäftig neben ihm aufbaute, ihn kaum ansah und stattdessen fahrig auf ihrem Tablet herumwischte, um seine Bestellung aufzunehmen.

Der Mann räusperte sich, faltete seine Zeitung zusammen und sagte der Kellnerin, dass er noch einen Gast erwarte.

»Wissen Sie, wann diese Person denn kommt?«, fragte sie eilig.

»Nein. Aber ich kann ja schon mal etwas bestellen«, sagte er, um eine unnötige Diskussion zu vermeiden.

Er drehte seinen Kopf so, dass er einen Blick auf die Menütafel werfen konnte. Er bestellte einen Teller gebratenen Tintenfisch mit Kartoffeln und ein Glas Weißwein dazu. Er ignorierte die kleinen Sternchen, die darauf hinwiesen, dass es sich um Tiefkühlware handelte. Wahrscheinlich in Mosambik gefangen. Mit Knoblauch aus China gewürzt und mit Kartoffeln aus Ägypten als Beilage. Irrsinnige Auswüchse der Globalisierung!

Die Kellnerin tippte auf ihrem Tablet herum und wandte sich grußlos ab, um ins Innere des Restaurants zu eilen.

»Moment noch«, hielt der Mann sie auf und fixierte eine Gestalt in der Ferne. Die Kellnerin folgte seinem Blick und fragte hoffnungsfroh: »Kommt Ihre Begleitung denn schon jetzt?«

Der Mann nickte. »Bringen Sie auch einen Pastis als Aperitif, bitte. Wir bestellen dann das Essen für meine Begleitung, wenn Sie wiederkommen.«

Er öffnete wieder seine Zeitung und überflog die Berichterstattung über die wütenden Berliner Autofahrer, die stundenlang im Stau stehen mussten.

Indem man sich mit Sekundenkleber auf der Straße sitzend festpappt, Privatflugzeuge mit Farbe besprüht oder in Museen mit Kartoffelbrei Gemälde mit Millionenwert beschmiert, ändert man gar nichts am Lauf der Dinge. Wenn man das System schon von außen angreift, dachte er, dann müssen schon andere Sachen passieren, ganz, ganz andere Sachen. Sachen, die ein so starkes Signal in die Welt senden, dass man es nicht am nächsten Tag wieder vergessen hat. Große Sachen, gewaltige Aktionen. So ändert man was und stoppt den Wahnsinn in dieser Welt, bis alle es kapieren, dass man Profit, Fortschritt und die eigene Faulheit nicht mehr über den Zustand der Ökosysteme stellen kann.

Und mit gewaltigen Aktionen kannte er sich bestens aus. Diese mussten die Verursacher im Herz treffen.

Er faltete seine Zeitung zusammen und verstaute sie in seinem Diplomatenkoffer. Im gleichen Augenblick fiel ein Schatten auf ihn, weil jemand neben seinem Tisch angehalten hatte, der die Hand zum Gruß hob, den zweiten Stuhl ihm gegenüber zurückzog, Platz nahm und die Menütafel überflog.

Er erwiderte den stummen Gruß mit einem Kopfnicken und grinste. In seinen dunklen Augen erschien ein Funkeln, in dem sich mehr als nur ein Wiedererkennen verbarg.

»Ich habe schon was zum Essen für mich bestellt. Du kannst dir was aussuchen, wenn ich meinen Tintenfisch bekomme. Ich hab dir schon mal einen Pastis als Aperitif bestellt, in Ordnung?«, fragte er in fast akzentfreiem Deutsch.

»Ja, danke. Einen Pastis – den kann ich jetzt gut gebrauchen.«

Dann erschien es wieder auf seinem Gesicht, sein Hochspannungsgrinsen.

3. Kapitel

Riva Ligure, 20. Juni

Am Morgen des 20. Juni erwachte Kommissar Tomas Gallo mit einem leichten, wohligen Kater in seinem Bett. Mühsam koppelten sich seine Synapsen mit einem elektrochemischen Ächzen aneinander und bildeten die ersten schlüssigen Gedankenflüsse.

Etwas hatte seinen tiefen Schlaf gestört: ein lautes Rufen. Die Stimme kam und ging. Die Worte waren nicht zu verstehen, aber der Typ, der da auf der Straße herumbrüllte, war eine verdammte Nervensäge: So schreit man nicht, besonders nicht frühmorgens, unter den Fenstern von jemandem, der noch schlafen will.

Tomas’ erster Gedanke war, dass es wieder die Schulkinder waren, die sich vor Unterrichtsbeginn gerne und lautstark auf der Promenade jagten, aber dann – einige Neuronensprünge weiter – fiel ihm ein, dass die Schulen schon seit einer guten Woche geschlossen und alle Schüler in den großen Sommerferien waren. Er kniff die Augen zusammen und starrte auf den Radiowecker.

Die Zahlen, die ihm auf dem Display höhnisch entgegenblinkten, führten das Ächzen in seinem Hirn schlagartig in einen turbogetriebenen Adrenalin-Schock. »Porca vacca!«, fluchte er unterdrückt und setzte sich auf.

Es war 9.10 Uhr: Er hätte schon längst auf der Polizeiwache sein sollen, nicht in Boxershorts und T- Shirt ausgestreckt zwischen den Laken.

Als er aus dem Bett schnellte – so rasch es seine noch teigige Koordinationsfähigkeit zuließ – und begann, seine Kleidung auf dem Boden zusammenzusammeln, stellte ein von seinem Handeln losgelöster Teil seiner Gehirnwindungen sich unweigerlich vor, was gerade im zweiten Stock des Polizeigebäudes an der Piazza Colombo in Sanremo vor sich ging. Der erste Gedanke galt seinem Sub-Kommissar Antonio Rubbano, der jeden Morgen kurz nach 9 Uhr an seine Bürotür klopfte, um ihm zu berichten, was in der Nacht alles passiert war.

Rubbano.

Als Gallo die Leitung des Kommissariats übernommen hatte – vor etwa sechs Monaten – hatte er seinen vorhandenen Stab, sein Personalinventar, auf Herz und Nieren geprüft. Das hieß nicht viel mehr, als dass er sich mit jedem von ihnen hinsetzte, plauderte und sie dabei intensiv aus seinen graublauen Augen musterte. Bei Rubbano war sein Urteil schnell gefällt: Er konnte hinter der stocksteifen Fassade, die weder durch Humor noch durch bohrenden Blick zu bröckeln schien, keine Spur von Bosheit, Ablehnung, mangelndem Ernst, Unaufrichtigkeit, Manipulation, Selbstmitleid oder falscher Noblesse entdecken. Das waren genau die Qualitäten, auf die der neue Commissario Gallo bei seinen Mitarbeitern größten Wert legte.

Rubbano war wie ein offenes Buch – immer. Maskenhaft und seltsam, aber immer verlässlich. Höchste Punktzahl in Tomas’ Wertesystem: unbedingt loyal. Punkt.

Jetzt, als Tomas Gallo ein T-Shirt aus dem Knäuel Wäsche auf dem Stuhl hervorzerrte, kurz daran roch und ins Bad eilte, sah er Rubbano in aller Deutlichkeit vor sich, wie er wie jeden Morgen – Punkt 9 Uhr – einen Schritt vor seinem Schreibtisch Haltung annahm und strammstand, während er die von den Patrouillen durchgeführten Kontrollen der vergangenen Nacht auswendig herunterratterte und für jeden Einsatzwagen die genaue Zeit angab, zu der er jeweils die Polizeistation verlassen hatte und wann die Besatzung wieder zurückgekehrt war, wer darin saß und wie viele Kilometer sie gefahren waren. Es war ein freiwilliges – meist unnötiges – Protokoll, das ihm wohl sehr am Herzen lag.

Rubbano stand jetzt bestimmt seit mindestens zehn Minuten verloren vor seiner Bürotür.

Inselbegabte – sogenannte Savants – brauchen solche Rituale, sonst verlieren sie im Alltag jeden Halt. Dem trug Gallo gerne Rechnung. Er hatte sich an den morgendlichen Appell vor seinem Schreibtisch gewöhnt. Er war auch für ihn zu einer kleinen Zeremonie geworden, ein ritueller Tagesbeginn, den er mal mit mehr, öfter aber mit weniger Geduld über sich ergehen ließ. Je nach Tageslaune.

Die Geduld zahlte sich aus. Denn Gallo hatte schnell herausgefunden, dass Rubbano eine ganz besondere Gabe hatte, die im Polizeidienst von Sanremo ihresgleichen suchte: Namen, Daten, Adressen, Zahlen im Allgemeinen, sekundengenaue Uhrzeiten, aber auch kausale Zusammenhänge und Logikketten spulte Rubbano mit seinem phänomenalen Gedächtnis auswendig herunter und stellte seine Fähigkeit ohne jede Spur von Eitelkeit oder Herablassung jedem Mitglied des Teams zur Verfügung. Dafür durfte er ruhig etwas anderes sein als ein cooler Polizist.

Man musste nur aufpassen, dass Rubbano von den normalen Aufgaben im Polizeidienst weitgehend ferngehalten wurde: Einem Verdächtigen seine Rechte vorzutragen, dauerte unendlich lange, da Rubbano glaubte, jede, wirklich jede juristische Eventualität herunterspulen zu müssen, bis er alle um sich herum komplett verwirrt hatte – einschließlich des Verdächtigen selbst. Er verlor sich einfach in den Paragrafen, weil er viel zu viele davon auswendig im Kopf hatte. Dabei hörte er sich beim Reden nicht wie ein Mensch an, sondern eher wie ein Automat. Was seine Gesprächspartner zusätzlich beunruhigte.

Armer Rubbano.

Von unschätzbarem Wert für Gallo war außerdem Rubbanos fast fotografisches Gedächtnis, gepaart mit der wirklich seltenen Fähigkeit, die wöchentlich ins Kommissariat hereinflatternden Dienstanweisungen nicht nur lesen, sondern auch verstehen zu können. Niemand wusste mehr über die Bürokratiekrake der italienischen Justizbehörden als Rubbano. Niemand verstand sie – außer Vize-Commissario Antonio Rubbano.

Das Archiv der übergeordneten Polizeibehörde der Provinz Imperia, zu der Sanremo verwaltungstechnisch gehörte, wurde zu allem Überfluss auch noch seit Jahren mit aufwendigem Budget digitalisiert, aber die vielköpfige »Taskforce« – von Krankheits- und Urlaubsausfällen sowie von ständigen eigenen Fortbildungsmaßnahmen geplagt und geschwächt – hatte erst ungefähr ein Drittel geschafft. Ein prächtiger Verwaltungs-Rohrkrepierer. Auch hier war Rubbano derjenige, auf den sich das gesamte Kommissariat immer verlassen konnte, wenn jemand für seine Ermittlungen Daten und Namen brauchte, von denen niemand wusste, ob diese sich noch zwischen Bergen von verstaubten Akten auf irgendwelchen Fluren versteckten oder schon dem digitalen Nirwana angehörten, wo sie fast noch schwieriger zu finden waren.

Er fand alles. Immer.

9.15 Uhr. Sicherlich, dachte Gallo mit Bedauern, hatte die Abwesenheit seines Vorgesetzten an diesem Tag Rubbano fassungslos gemacht: So ordentlich und akribisch, wie er war, konnte er Ereignisse, die seine Gewohnheiten durcheinanderbrachten, nicht gut ertragen. Wahrscheinlich schlich er gerade kreidebleich und verstört vor seinem Büro auf und ab. Was ihm leidtat.

Commissario Tomas Gallo stand bereits unter der Dusche. Er seifte sich schnell ein und dachte an eine weitere Leidtragende seines morgendlichen Verschlafens: Laura Zendroni.

Er sah sie am Schreibtisch sitzen, in Uniform, in der sie wie geschrumpft schien, weil diese ihr immer etwas zu locker saß. Gallo überlegte, dass wenn Antonio Rubbano wegen seiner frühmorgendlichen Abwesenheit der am meisten verstörte Kollege war, Laura Zendroni sicherlich die am meisten besorgte war; sicherlich fragte sie sich in diesem Moment, wo er abgeblieben war. Weit jenseits der 50, ledig, nicht mehr lange bis zur Rente. Eine Frau mit starkem Charakter, zupackend, die auf ihn achtgab und ihm darüber hinaus die Aufmerksamkeit und Toleranz schenken konnte, die wohl jede gute Mutter für einen ungezogenen und rücksichtslosen Sohn aufbrachte. Oft behandelte sie ihn grob und manchmal – obwohl er der Kommissar und sie eine einfache Inspektorin war – ersparte sie ihm nicht eine ordentliche Kopfwäsche, aber es war offensichtlich, dass sie ihn sehr gerne hatte. Und dass sie das Kommissariat mit allem, was dazugehörte, jederzeit wie eine Löwin verteidigen würde. Es gab Tage, an denen Tomas ihre mütterliche Aura kaum ertragen konnte, aber dann, nachdem sein anfänglicher Ärger sich verzogen hatte, mutmaßte er überrascht, dass Laura Zendroni vielleicht über genau die selbstverständliche Mutterseele verfügte, die ihm bei seiner eigenen Mutter immer schmerzlich gefehlt hatte.

Er zog sich an, fuhr sich durch das noch nasse, dunkle und halblange Haar, strich sich über den schon früh angegrauten Stoppelbart und nahm seine Dienstmarke und Pistole aus dem kleinen Safe unter der Spüle in der Küche. Dann musterte er seine Erscheinung im Spiegel. Er war Ende 30, hatte ein markantes, scharf geschnittenes Gesicht und auffällig graublaue Augen, die, wenn er wütend war, schwarz funkeln konnten. Ein Erbe seines Vaters, an den er keinerlei Erinnerung hatte. Wohl ein russischer Komponist, den seine Mutter, die Gräfin, vom Hof gejagt hatte, kurz nach seiner Geburt. Die einzige Erinnerung an ihn war ein ungelenkes Foto, auf dem er Tomas als Säugling in seinem Arm hielt. Eines jener Fotos, auf denen alle Beteiligten eine mehr als unglückliche Figur machten. Aber das hatte er Gott sei Dank alles hinter sich gelassen. Er war aus dem allem ausgebrochen und Polizist geworden. Mit Leib und Seele. Hätte er sein Leben den Regeln und Gepflogenheiten seiner Mutter – und irgendwelcher vertrottelter Adeliger im Umfeld seiner Familie – untergeordnet, hätte seiner Seele das Schicksal einer Topfpflanze in einem Geisterhaus gedroht.

Er wäre schlicht vertrocknet.

Sorglos reich, aber vertrocknet.

Gallo sah auf die Uhr, leerte ein Glas Wasser mit einem Schluck und nahm die steile Treppe seines gemieteten Hauses ins Visier. Er stieg die fast wie eine Leiter hinabstürzenden Stufen aus glänzendem Schieferstein hinab. Es war ein typisches ligurisches, sehr schmales und verschachteltes Haus. Das Haus quetschte sich leicht zurückgesetzt Wand an Wand in die erste Reihe ähnlicher bunt gestrichener Häuser am Lungomare von Riva Ligure, einem kleinen, vollständig intakten Fischerdorf vor den Toren von Sanremo, an dem – Gott sei Dank – aus Platzmangel alle Auswüchse des Massentourismus Jahrzehnte lang vorübergegangen waren.

Das Haus war eng, steil und ein Zimmer türmte sich über das andere – deshalb nannte man es eine »Casa Torre«, ein Turm-Haus, – verbunden durch Stiegen mit unmöglichen ligurischen Treppenmassen, die jeder europäischen Baunorm von Stufentiefe oder –breite spotteten. Das Haus hatte bis in die 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts direkt am Wasser gelegen, sodass die Fischer, die hier gewohnt hatten, ihr Gozzo – ihren Fischerkahn – aus dem Meer über den Strand und von dort direkt ins Erdgeschoss ihres Hauses ziehen konnten.

Jetzt gab es vor den Häusern eine Straße mit Eisdielen und Cafébars, einen breiten, von mächtigen Washington-Palmen gesäumten Fußweg zum Flanieren und einen kleinen Hafen mit einer Fülle von fünf bis sechs Meter langen Booten, die durch einen Steinwall weiter draußen vor den Wellen geschützt wurden. Es war sein neues Zuhause. Er fühlte sich sehr wohl hier. Und er liebte das einfache, unkomplizierte Leben, wie es an Orten wie diesen möglich war. Ein Ort, an dem sich alles nach menschlichen Dimensionen ausrichtete.

Statt für ein Boot nutzte Gallo, der eine Schwäche für alte Autos und Mopeds hatte, das Erdgeschoss als Garage. Eine monströse Moto Guzzi »Le Mans«, ein ehemaliges Polizeimotorrad aus Arizona, eine moderne Vespa und der geerbte 40 Jahre alte Alfa Romeo teilten sich den engen Platz. Wenn es mal vorkam, dass er den Dienstwagen, einen koreanischen Hybrid-SUV, nach Hause mitnahm, dann musste dieser verschämt irgendwo unter einer Laterne übernachten.

Im ersten Stock gab es eine Küche mit einer alten Feuerstelle, darüber lag ein Wohnzimmer, das von unten beheizt wurde, ganz oben das Schlafzimmer und obendrauf die mit einer umlaufenden Brüstung versehene Terrasse, von der er einen fast 360 Grad umspannenden Blick auf das Meer, die Hügelketten im Hinterland und die engen Gassen der Altstadt – den »Budello« – hatte.

»Da terra a cielo« eben. Von der Erde bis zum Himmel, so bezeichnete man das hier. Was brauchte man mehr?

Seit Jahrhunderten wurde hier genau nach dem gleichen Muster gebaut, eng aneinandergedrängt, nur dass im Erdgeschoss statt Fischerbooten der Esel oder das Maultier wohnte. Und Hühner. Oder Ziegen. Was wie die Bühne für eine rückständige, irrationale, von Aberglauben und Ritualen geprägte Gesellschaft schien, war in Wahrheit ein sich bis heute erhaltender Pragmatismus, der einem unbändigen Überlebenswillen der ligurischen Bevölkerung entsprang.

Er sputete sich. Es war schon kurz nach 9.30 Uhr. Sein knapp bemessenes Gehalt als Staatsdiener reichte gerade so für die Miete, seine täglichen Bedürfnisse und seine Leidenschaft für alte Fahrzeuge. Auch wenn ihm mütterlicherseits Treuhandkonten und Immobilien zur Verfügung standen, deren Existenz er bisher hartnäckig ignoriert hatte.

Nachdem er die steilen Treppen, die die übereinander liegenden Zimmer des typischen, in bunten Farben bemalten Turm-Häuschens verbanden, eilig hinabgestiegen war und in die gleißende Morgensonne trat, sah er den Handwerker, der genau unter seinem Fenster kopfüber in einem Schacht hing. Er trug die blaue Uniform des lokalen Gasversorgers. Er sprach lautstark mit einem Kollegen, der sich ein paar Meter weiter die Uferstraße hinab über einen weiteren geöffneten Schacht gebeugt hatte. Sie brüllten sich die Kommandos zu. Das hatte ihn geweckt. Es war offensichtlich, dass sie ein Leck am Gasanschluss der Straße beheben wollten. Sein Ärger über den Lärm, den die beiden verursachten, war verflogen. Im Gegenteil: Er sah sie beide nicht ohne Dankbarkeit im Blick an, denn ohne sie hätte er sicher bis mittags weitergeschnarcht.

Sein Kopf fühlte sich noch etwas schwer an, während er auf seine Vespa zuschritt. Am Abend zuvor war er mit Freunden in der Scogliera-Bar hier im Ort gewesen. Sie hatten sich einen Tisch ein paar Meter vom Strand entfernt ausgesucht. Es war schön, mit Freunden dort herumzuflachsen und dabei auf die Lichter der Uferpromenade zu blicken, die sich im Wasser spiegelten; Dieser Ort vermittelte ihm ein Gefühl von tiefem Frieden, es schien, als würde die Zeit leichter dahingleiten als anderswo, wie die sanften Wellen, die sich eine nach der anderen am Ufer verloren.

Sie waren immer noch »Ragazzi«, und hatten über die Dinge gesprochen, über die Jungs, die die Schwelle von 30 Jahren überschritten hatten, zu sprechen gewohnt waren: ein Abendessen mit Freunden, ein Fußballspiel, ein Freund, den man schon lange nicht mehr gesehen hatte, die Fußballnationalmannschaft, die gerade wieder dem ganzen Land große Schmerzen bereitete, und sie wären sicherlich nach der x-ten Runde Bier gegangen, wenn nicht dieses seltsame Mädchen kurz vor Mitternacht aufgetaucht wäre. Sie war von der Promenade heruntergekommen, trug ihre Sandaletten in einer Hand und schlenderte verträumt im Zickzack zwischen den Strandliegen, die in ordentlichen Reihen neben den eingeklappten Sonnenschirmen Spalier standen, über den Sand. Gallo und die Jungs hatten sie längst im Blick. Sie setzte sich ein paar Schritte vom Ufer entfernt auf eine Mauer und starrte bewegungslos auf die leise heranrollenden Wellen und vergrub dabei ihre Füße im Sand, so als wolle sie sich nie mehr von diesem Strand wegbewegen.

Nach ein paar Minuten hatten sie sie an ihren Tisch eingeladen. Ihr Name war Sonja. Ihr Name und ihr Akzent ließen keinen Zweifel: Sie war Deutsche. Sie sprach fließend Italienisch, aber die leicht verdrehte Grammatik gab ihren Äußerungen einen sympathischen, amüsanten Twist. Sie blieben sitzen und redeten, bis die Kellnerin anfing, die Jalousien herunterzulassen, die die Terrasse umschlossen – eine höfliche Art, sie wissen zu lassen, dass es Zeit war zu gehen.

Tomas hatte seine Freunde zum Parkplatz begleitet, verabschiedete sich und als er zurückging, bemerkte er, dass Sonja noch da war. Sie wartete auf ihn und saß ein paar Meter von der Bar entfernt auf der niedrigen Brandungsmauer. Sie hatte ihre Sandalen wieder angezogen.

Es dauerte nicht lange, bis ihm klar war, was sie wollte. Und er fühlte sich zu ihr hingezogen. Für einen Moment zögerte er, erstaunt darüber, einen Augenblick zu glauben, dass er nicht den Mut haben würde. Dabei hatte er schon länger ein für alle Mal verinnerlicht, dass Sex ohne Liebe durchaus spannend und befriedigend sein konnte, Sex ohne Seele aber wie ein Salat ohne Dressing schmeckte. Eine Schüssel Viehfutter, geeignet für Rinder und Ziegen.

Dann nahm er ihre Hand und ein paar Minuten später hallten ihre Schritte durch die zentrale Gasse der Altstadt, die durch Riva Ligure hindurchführte. Sie passierten den Platz vor der Kirche, bogen in eine weitere enge Gasse ab und stiegen eine steile Schiefertreppe hinauf, die von außen an einer Hauswand angebracht war. Nach ungefähr zehn Metern Kletterei hielten sie – etwas außer Atem – auf dem Treppenabsatz inne und blickten hinab. Von hier aus wirkte die Gasse unter ihnen wie eine Schlucht, die auf beiden Seiten von leicht versetzt aneinander gebauten Häusern umschlossen wurde.

Sonja hatte das Schloss geöffnet und sie befanden sich in einem winzigen Raum, in dem man sich kaum bewegen konnte. Die Küchenzeile befand sich in einer Ecke in einer Nische in der Wand, und das offene Schlafsofa nahm den größten Teil des Zimmers ein. Es war auf einen Blick klar, dass es sich um eine gemietete Unterkunft handelte, genauso wie es klar war, dass sie nicht lange in dieser Wohnung bleiben würde. Außer ein paar Kleidungsstücken, die über den einzigen Stuhl geworfen waren, sah Gallo keine persönlichen Gegenstände. Sonja hatte eine große Kerze angezündet, sich dann ausgezogen. Bevor er sie küssen konnte, ließ sie ihr Haar, das sie zuvor mit einer schönen Haarnadel mit verziertem Griff im Nacken zusammengehalten hatte, über die Schultern fallen. Gallos einzige Erinnerung seither war der Geruch ihres Haars und ihrer Haut gewesen, die ihm glatt, wie das Meer an ruhigen Tagen vorkam. Sie hatten sich sofort geliebt, ohne einen Tropfen Wein vorher, ohne ein Lied, ohne ein Wort, ohne irgendetwas. Als sie sich verabschiedeten, war es fast 5 Uhr: Kein Wunder, dass Kommissar Gallo den Wecker zwei Stunden später nicht gehört hatte.

Aber Sonja spukte noch immer in seinem Kopf herum, während er den Helm aus dem Fach unter dem Sitz seiner Vespa hervorholte. Er wusste praktisch nichts über sie. Sie hatten kaum miteinander gesprochen. Aber er spürte, dass da etwas war, was sie ihm nicht offenbaren wollte. Gallo lebte zwar nach dem Motto, dass jeder Mensch ein Recht auf Geheimnisse hatte – genauso wie jeder Mensch ein Recht auf die Wahrheit hatte. Aber bei ihr hatte er gespürt, dass etwas Relevantes, Wichtiges unter der Oberfläche schlummerte, eine Kraft, die sie trieb und die sie vor ihm verborgen hielt. Was er nicht gespürt hatte, war, dass dieses Etwas möglicherweise ihn betraf.

Plötzlich hörte er, wie jemand seinen Namen rief. »Tomas!« Paolina war ein paar Schritte hinter ihm, mit einem Lappen in der Hand und dem Tablett unter dem Arm. Sie hatte gerade Pasquale und Marino einen morgendlichen doppelten Espresso serviert und kehrte an die Bar zurück. Sie sah ihn mit einem Anflug von Verwunderung an. »Was ist los? Heute kein Frühstück?«

Tomas starrte auf das Seil, das am Geländer seiner Dachterrasse hing. Unten war ein Korb, der an einem der Tische, die der Wand seines Häuschens am nächsten standen, festgebunden war. Jeden Morgen kurz nach 7 Uhr, wenn er sie von oben rief, bereitete Paolina den Cappuccino und die Scheibe Focaccia zu, arrangierte alles im Korb und forderte ihn auf, an der Schnur zu ziehen. Wenn der Tag schön war, frühstückte Tomas auf seiner Terrasse, während er an den seltenen bewölkten und den noch rareren regnerischen Tagen die noch warmen, außen mit einer dünnen Kruste gebackenen und innen herrlich fluffigen Focacciastreifen auf dem Tisch neben dem Fenster in seiner Küche zu sich nahm. Er hätte nie gedacht, wie gut der cremige Cappuccino mit dem leicht salzigen, nach Olivenöl duftenden Fladen schmeckte. Wo auch immer er frühstückte, er begann den Tag mit dem Meer vor Augen. Der Unterschied lag nur in der Intensität der Aromen, die er aufsog. Auf der Terrasse war der salzige Geruch, den die Brise vom Meer vor seinem Haus heraufwehte, sehr stark, fast berauschend, im Inneren des Hauses war er etwas dumpfer, gefilterter. Für Gallo grenzte es immer wieder an ein Wunder. Er empfand es als enormes Privileg, ein so sauberes und intaktes Meer jeden Morgen direkt vor der Nase zu haben. Es half ihm, das Leben auf eine neue Art wieder spüren zu können.

Als sie ihn in Gedanken versunken sah, wiederholte Paolina die Frage: »Kein Frühstück?«

Er schüttelte den Kopf. Unwillig. »Besser nicht, ich muss mich beeilen, ich bin spät dran.«

»Ich mache dir schnell-schnell einen Kaffee. Gib mir eine Minute, du kannst ihn gleich hier am Tisch trinken.«

Tomas versuchte, Nein zu sagen, aber sie war bereits in die Bar gerannt und zwei Minuten mehr oder weniger würden am Gemütszustand von Rubbano und an dem tadelnden Blick Lauras sowieso nichts ändern. Er setzte sich auf die Steinbank, die in die Ummauerung eines Blumenbeetes gehauen war, und stützte die Ellbogen auf den nächsten Tisch, während von drinnen das Gekreische der Kaffeemühle zu hören war. Für einen Moment ließ er seine Augen auf den beiden Monteuren ruhen, die kopfüber in den Schächten hängend mit ihrer Arbeit beschäftigt waren, und blickte dann zu dem kleinen Hafen hinüber.

Er starrte auf die an den Piers vertäuten Boote und den Gozzo der beiden Fischer, die gerade mit ihrem Fang zurückgekehrt waren. Für die Touristen, die in wenigen Tagen nach Riva Ligure strömen würden, war dies das Herz der kleinen Stadt: der kleine Hafen zwischen der Strandpromenade, den Molen und den Dämmen, die ihn vor Sturmfluten schützten. Von ihm aus, dem kleinen Hafen, wo Meer und Land sich trafen, schien all das auszugehen, was diesem Ort einen so natürlichen Sinn, eine zwingende Logik gab: die Promenade, die Strände, Häuser, Restaurants und Bars mit Blick auf das Meer. Sogar die Kirche, die ein paar Schritte weiter hinten stand, wirkte wie eine Fortsetzung des Fischerhafens. Und genau hier hatte er ein Zuhause wiedergefunden: in dieser kleinen Ecke des Paradieses.

Ein Glücksgefühl durchströmte ihn. Die meisten Menschen leben in einem endlosen Gespinst von Illusionen, dachte Gallo. Religion. Patriotismus. Wirtschaft. Mode. Und viele andere. Wie befreiend war es dagegen, das Leben ohne diesen künstlichen Ballast leben zu können. Daran erinnerte ihn der Anblick des heiteren Städtchens, das seine neue Heimat geworden war.

Einen Moment später kam Paolina mit einem Kaffee an den Tisch.

Tomas öffnete ein Tütchen Zucker. Das Telefon klingelte, gerade als er den Inhalt in die Tasse schüttete. Es war Laura Zendroni, sie rief ihn von ihrer Privatnummer aus an, wie er mit einem Blick auf die Nummer im Display sah.

»Hallo, Laura, was gibt’s?«, fragte er gut gelaunt.

»Wo bist du denn abgeblieben?«, ihre Stimme war verärgert, tadelnd.

»Mir ist was dazwischengekommen.«

»Ja, was dazwischengekommen! Ich kenne deine ›Dazwischengekommen‹!« Sie lachte kurz auf. Gallo dagegen hätte schwören können, dass sie schnaubte.

Dann fuhr sie fort, etwas sachlicher. Gallo hörte trotzdem einen leicht besorgten Ton in ihrer Stimme.

»Stell dir vor, Bevilacqua hat gerade nach dir gefragt.«

»Wow! Bevilacqua! Das ist wann das letzte Mal vorgekommen? Vor 100 Jahren?«

»Er hat es jedenfalls heute Morgen getan, und ich versichere dir, er hat keine gute Laune.« Ihre Stimme wurde etwas ungehalten. Fast altklug. Tomas hasste das.

Er gluckste ins Telefon. »Was ist ihm denn passiert?«

»Er wollte mit dir sprechen, ich musste ihm sagen, dass du nicht im Büro bist.«

»Ist das alles? Ruf ihn zurück und versuch, ihn zu beruhigen. Erzähl ihm eine Geschichte, sag ihm, ich bin unterwegs.«

»Tomas! Hast du verstanden, dass der PM, unser Bevilacqua, dein Boss, nach dir gesucht hat, oder nicht?«

»Komm schon, Laura! So viel Theater wegen ein bisschen Verspätung! Ich bin schon mit anderen Staatsanwälten fertiggeworden.«

»Zwei Stunden sind nicht ›ein bisschen Verspätung‹, und auf jeden Fall garantiere ich dir, dass du dir dafür den falschen Tag ausgesucht hast. Als Bevilacqua erfuhr, dass du nicht im Büro bist, war er stinksauer. Fuchsteufelswild!«

»Was ist mit ihm passiert? Ist ihm sein Frühstück im Hals stecken geblieben?«

»Nein, mit seinem Frühstück war alles in Ordnung, es gab einen Mordfall!«

Gallo fuhr abrupt hoch. »Ein Mord? Was sagst du da?«

»Vor nicht mehr als einer Stunde hat die Wartungsfirma einen toten Mann bei der Villa Nobel gefunden.«

»Was bitte? Sagtest du Villa Nobel?«

»Ja, genau so. Die Villa von Alfred Nobel. Hier in Sanremo.«

Gallo war jetzt hellwach. Er schaltete trotz der Restnebel in seinem Gehirn ein, zwei Gänge höher.

»Die Tatsache, dass der Typ tot ist, bedeutet nicht, dass er ermordet wurde. Warum sollte das ein Mord sein?«

»Weil sie ihm ins Herz gestochen haben, deswegen!«

Lauras Worte trafen Gallos Kopf wie ein Schuss. Jetzt war er wirklich mit allen Sinnen hellwach.

»Ich verstehe. Ich komme sofort.«

Sie unterbrach ihn einen Moment, bevor er das Gespräch beenden konnte. »Tomas!«

»Was ist denn noch?«

»Komm nicht zur Polizeistation. Um dir deinen Allerwertesten zu retten, habe ich Bevilacqua gesagt, du hättest bereits von dem Mord gehört und seist schon zur Villa Nobel unterwegs. Wenn du dich sputest, bemerkt möglicherweise niemand die Verzögerung.«

»Okay, ich fahre sofort los.«

»Mach schnell, bitte.«

»Laura …«

»Was ist los?«

»Du bist ein Schatz!«

Nachdem er den Anruf beendet hatte, trank Gallo den Kaffee in einem Zug aus, sprang auf und rief nach Paolina. »Ich muss sofort los. Schreibe es auf meinen Deckel!«

Sie kam ihm wie üblich mit dem Tablett unter dem Arm entgegen, nickte ihm zu, blieb dann kurz vor der Straße stehen und sah ihm nach. Paolina folgte ihm mit den Augen, bis Pasquales gedehnte Stimme sie ablenkte. Er rief nach ihr, fuchtelte mit den Armen am Tisch sitzend herum und wollte bestimmt noch eine Runde Caffè.

»Ich komm ja! Ich komm ja! Halleluja! Kannst du nicht mal einen Moment warten? Sich die ganze Nacht auf dem Meer rumtreiben und jetzt diese Hektik!«

Gallo eilte zwischen den Passanten hindurch, die schon zu den Stränden links und rechts vom Hafen strebten, und erreichte seine Garage, in der er seine Vespa geparkt hatte. Während er seinen Helm aufsetzte, sah er sich um. Um diese Zeit hatte bereits ein kleiner Menschenstrom eingesetzt: Mütter mit ungeduldigen Kindern an der Hand, aufblasbare Schwimmfiguren balancierend, ältere Herrschaften, die in der Morgensonne am Strand entlangflanieren wollten, und es waren Kinder zu hören, die schon in der flachen, ungefährlichen Brandung tobten. Auch in diesem kleinen Eck des Paradieses an der Riviera hatte die Sommersaison begonnen. Bald würde sich die Bevölkerung um das Vierfache erhöhen – sehr zur Freude der vielen kleinen Geschäfte, Bars, Restaurants und Cafés, allesamt im Familien-Besitz und unter Familien-Management. Das war auch der Grund, warum der Ort sich seine Identität bewahrt hatte und heute so beliebt geworden war: Vom Massentourismus schlicht vergessen – es gab kein einziges Hotel – schlug sein Herz das ganze Jahr über gleichmäßig und rhythmisch, am Laufen gehalten von fleißigen Familien, die sich um alle Bedürfnisse der Einheimischen und Gäste freundlich, warm und effizient kümmerten.

Die Häuser, in denen Einheimische und Touristen heute lebten, waren dieselben, in denen seit Jahrhunderten die ligurischen Fischer gewohnt, und die Gassen und Hinterhöfe waren dieselben, in denen sich die Bewohner gegen die Überfälle von Piraten zu verteidigen hatten. Das machte seine neue Heimat so authentisch.

Gallo schwang sich auf seine Vespa und warf einen Blick auf die zerklüftete Häuserreihe hinter dem Spalier aus turmhohen, gepflegten Palmen. Die Sonne streifte die zahllosen kleinteiligen Fassaden, Treppchen, Erker und Balkone und brachte sie in allen Farben zum Leuchten.

Gallo lächelte, musste sich aber jetzt beeilen. Und wie!

»Gerade heute muss ich verschlafen«, schimpfte er mit sich selbst. Wie ein Mantra wiederholte er mit grimmigem Gesicht den Satz, während er Gas gab, bis sein Ärger über sich selbst etwas verflogen war.

Als er den Strandabschnitt hinter sich gelassen hatte, wurde der Fußgängerverkehr dünner. Er drehte den Gashahn auf und schoss aus Riva Ligure heraus, Richtung Sanremo, wo die Villa lag, in der Alfred Nobel, der Stifter des Nobel-Preises, seine letzten Lebensjahre verbracht hatte und wo er, kurz nachdem er das berühmteste Testament der Welt gemacht hatte, auch gestorben war.

Die Küstenstraße, die Gallo Richtung Westen am Meer entlangraste, zählte zu den schönsten Straßen Europas: die Aurelia der »Riviera dei Fiori«. Links lag ein tintenblaues Meer, rechts sah man an den Begrenzungsmauern der Villen und Grundstücke Kaskaden von leuchtend roten und lilafarbenen Bougainvillea, hohe Palmen wedelten im Wind und dahinter erhoben sich die grünen Hügel mit ihren Millionen von silbern schimmernden Olivenbäumen und Gewächshäusern. Gallo steuerte die Vespa geschickt so, dass sie mit ihren kleinen Reifen nicht in eines der vielen Schlaglöcher sprang.

Nur aus den Augenwinkeln konnte er wahrnehmen, dass die Blumenriviera wie schon seit Tagen so wirkte, als hätte sie sich dieses Jahr ganz besonders für den langen Sommer herausgeputzt. Die Strände von Bussana sahen wie gekämmt aus und die Sonnenschirme und Liegen in den Buchten am östlichen Ende von Sanremo standen schon Spalier. Die Belle Époque-Villen diesseits vom großen Hafen Porto Sole thronten auf halber Höhe der Hügel und hielten ihre imposanten Fassaden dem Meer zugewandt in die Sonne. Auf den Terrassen der majestätischen Patrizierhäuser, die in respektvollem Abstand vom Trubel am Meer standen, wehten weiße Gazetücher. Jachten aller Größen, Mahagoni-Segelboote und die Gozzi, die traditionellen hölzernen Fischerkähne, tänzelten draußen auf den Wellen des Meeres, das in Ufernähe in ein karibisches Smaragdblau überging und mit sahneweißen Schaumkrönchen die Strände wie ein Vorhang umspielte. Durch das, was wie übelster Kitsch aussah, raste Commissario Gallo mit seinem abgewetzten Helm auf dem Kopf und gab seiner Vespa dabei die Sporen.

Er blickte nach links, kniff unter seinem Helm die Augen zusammen und sah in der Ferne, ganz weit draußen, hinter der Stelle, an der ein Walbeobachtungsboot gerade Halt gemacht hatte, mit bloßem Auge die Silhouette der Bergspitzen von Korsika, die mit ihren weißen Wolkenkappen herüberleuchteten. Zwei Tage Tramontana, der stetige nördliche Wind, hatten genügt, um die ganze Küste wie eine Reinigungsdüse gründlich abzustauben und die Luft sauber zu putzen. Alles sah frisch, prall und auf kristalline Weise bunt aus.

Als Gallo durch die dichter werdenden Wohngegenden fuhr, musste er sein Tempo drosseln. Gemüsegeschäfte, Cafés, eine Schule, Fußgängerübergänge, an denen er sich nach vorne drängelte, bis er links, auf der Meeresseite, nach der charakteristischen Fassade der Villa Nobel suchte. Dann tauchte sie plötzlich auf. Ein etwas verunglückter, neugotischer Look – die Vorstellung eines amerikanischen Architekten von Belle Époque, gemischt mit düsteren Tudor-Elementen – stach heraus inmitten der Prachtvillen, die verschwenderisch wie architektonische Hochzeitstorten in allen Pastellfarben daneben und gegenüber in der Sonne lagen. Villa Nobel wirkte daneben wirklich etwas düster – und dabei unheimlich. Als hüte sie ein dunkles Geheimnis.

Noch bevor er die Villa erreicht hatte, sah er die Menschenansammlung, die sich entlang des schmiedeeisernen Zauns bis auf die Straße ausdehnte und den Verkehr blockierte. Etwas Großes musste passiert sein. Das lockte Leute an. Viele Leute. Nun waren an der »Riviera dei Fiori« die Straßen nicht mit Leichen gepflastert. Wirklich nicht. Kapitalverbrechen gab es sehr selten. Ungeklärte Todesfälle schon häufiger. Aber gleich einen Mord? Noch dazu an so einem prominenten Ort wie der Villa Nobel – das schürte das Interesse von Passanten, Touristen und Einheimischen. Gallo bahnte sich einen Weg durch die Menschen, wuchtete seine Vespa auf den Bürgersteig und stieg ab. Er nahm den Helm ab und verstaute ihn unter der Sitzbank. Durch seine Sonnenbrille musterte er die Szene, die sich ihm bot: Etwas war anders hier, nicht wie üblich ein schwatzendes Heer von Schaulustigen, die über das Geschehene spekulierten. Nein. Es war still. Die Leute waren wie in Schockstarre und gafften aus sicherer Entfernung, wie es schien, mit offenen Mündern zur Villa, in der Alfred Nobel im Dezember 1896 gestorben war. Schweigend. Ungläubig.

Gallo bahnte sich mit breiten Schultern einen Weg durch die Schaulustigen und blickte durch die schmiedeeisernen Tore in den Garten der Villa. Weiträumig war der Garten mit flatterndem Polizeiband abgesperrt worden. Kein Mensch hielt sich dort auf, so als lauere dort hinten, im hinteren und verdeckten Teil der Villa, eine große Gefahr, von der man lieber Abstand hielt. Gallo spürte die Angst der Umstehenden. Er war instinktiv alarmiert.

Er ging weiter, sah die Carabinieri, die mit breiten Beinen den Verkehr blockierten, und suchte seine Polizisten in der Uniform der Polizia di Stato, an die er sich wenden konnte. Und dann sah er Giulia Brizio, die junge Polizistin, die erst vor Kurzem zu seiner Truppe gestoßen war und die versuchte, ein paar Vorwitzige wieder hinter die Absperrung zu bugsieren. Ihre Art war zupackend, pragmatisch und enthusiastisch, egal welche Aufgabe man ihr übertrug. Sie war immer ausgesucht freundlich und höflich, egal womit oder mit wem sie konfrontiert wurde. Trotzdem strahlte sie in ihrer Uniform eine Autorität aus, die keinen Widerspruch duldete. Sie hatte ein frisches Gesicht mit hellwachen Augen, die Uniformmütze auf dem Kopf und ihre langen Haare wie üblich im Dienst zu einem Pferdeschwanz gebändigt. Gallo ging auf sie zu. Er spürte, dass sie Angst hatte.

»Buongiorno, Tomas«, sagte sie fast erleichtert zu ihm, als sie ihn sah.

»Ciao, Giulia. Wo sind die anderen?«, fragte Gallo und wölbte eine Augenbraue.

»Wir sind zu viert. Ich, Inspektor Viale, Giostra und Rubbano. Dann sind noch zwei Kollegen von der KTU da. Wir sind alle hierher gerast, als der Notruf kam. Die Carabinieri übernehmen den Verkehr, wir die Tatortsicherung.« Während sie sprach, musterte sie die Menschen hinter der Absperrung, die versuchten, ein paar Worte aufzuschnappen, die sie weitertratschen konnten.

»Wisst ihr schon, wer der Tote ist?«

»Das war das Erste, was wir gemacht haben. Ihn identifizieren. Das war leicht, denn der, der ihn gefunden hat, kannte ihn.«

»Und? Wer ist es?«

»Also«, sagte Giulia, trat ganz nahe an Gallo heran, zog einen winzig kleinen Notizblock aus der Brusttasche ihrer Uniform hervor und las fast im Flüsterton den Namen ab: »Mario Boeri. Anscheinend ein bekannter Anwalt hier aus der Stadt. Er hat – sorry – hatte eine Kanzlei hier in Sanremo und arbeitete anscheinend eng mit einer Kanzlei in Frankreich. Gleich hinter der Grenze.«

Gallo nickte.

»Ist der Gerichtsmediziner schon da? Wer hat Notdienst?«

»Der ist vor Kurzem eingetroffen. Da«, sie zeigte auf eine kleine Menschentraube weiter vorn auf dem Bürgersteig, die respektvoll Abstand zu der Villa hielt, »siehst du ihn?«

Gallo nickte. Er sah die leicht gebeugte Gestalt von Dottore Parodi, den er schon kannte. Überaus gründlich und erfolgreich bei seinen – durchwegs zufriedenen – Patienten seiner Praxis, wie Gallo immer wieder gehört hatte. Fast schon eine medizinische Institution in Sanremo. Wenn er aber wie jetzt den Kittel des Rechtsmediziners überstreifen musste, war er nervtötend pingelig, quälend langsam, aber unbeirrbar. Alle in der Behörde, vom Streifen-Carabiniere und vermutlich bis zu seinem Vorgesetzten, kannten sein sprichwörtliches Phlegma. Manchmal brauchte er Tage, bis er ein Detail, das dringend benötigt wurde, offenbarte. Wenn man ihn zur Eile trieb, rezitierte er gerne den Spruch, dass im Angesicht des Todes auch die Ungeduld sich angemessen zurückhalten müsse: »Meine ist die allerletzte Untersuchung, ihr werdet verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten will.«

»Hat er das Opfer schon gesehen?«, fragte Gallo.

»Nein, natürlich nicht!«

»Wie bitte? Warum wurde er nicht zu der Leiche gelassen? Vorher kann sich keiner von uns nähern. Wir brauchen die Todesursache und den Todeszeitpunkt, jede Minute ist kostbar.« Gallo zeigte auf die Sonne, die wie eine goldene Scheibe über dem Meer stand: »Die Körpertemperatur ist entscheidend, um festzustellen, wie lange er schon tot ist. Also warum ist Dottore Parodi noch nicht bei der Leiche?«

»Weil es nicht möglich ist, sich der Leiche zu nähern«, beschied ihn Giulia mit ernstem Gesicht und kaute auf ihrer Unterlippe herum.

»WAS sagst du da? Klar, dass ihr die Schaulustigen auf Distanz gehalten habt, aber der Rechtsmediziner muss seine Untersuchung machen, sonst ist alles Weitere blockiert.«

»Besser nicht, glaub mir«, sagte Giulia jetzt ehrlich besorgt, weil ihr klar geworden war, dass Gallo das wichtigste Detail des Leichenfundes noch gar nicht kannte. Sie sah sich Hilfe suchend um. So als überlegte sie, warum ausgerechnet sie Gallo ins Bild setzen musste. Sie war nur eine einfache Kommissaranwärterin im Rang einer Ispettore. Sie wollte nichts falsch machen.

Gallos Geduld war strapaziert. Er musterte sie, als könne er in ihren Augen lesen, was sie ihm sagen sollte und sich nicht traute. Er bemerkte, dass Schaulustige sich aus der Entfernung immer mehr für ihr Gespräch interessierten. Er sah mehrere Köpfe, die ihnen zugewandt waren. Handys filmten ihn und Giulia. Auch wenn es unmöglich war, dass jemand ihre Unterhaltung hören konnte, nahm Gallo Giulia beim Arm und mit einem Nicken Richtung Straße bugsierte er sie in den Schatten einer Gruppe niedriger Palmen in einer Ecke des Vorgartens. Hier waren sie vor Beobachtern, Lippenlesern, Handykameras und anderen Neugierigen sicher.

»Was ist denn los? Sind hier alle verrückt geworden?«, polterte er los. »Wenn Parodi die erste Leichenschau am Tatort nicht machen kann, dann fehlt das wichtigste Teil der ganzen folgenden Ermittlungen«, erklärte er erneut. Und während er sprach, wurde seine Stimme ruhig, um Giulia nicht in die Enge zu treiben. Und auch, weil er jetzt erst zu ahnen begann, dass es einen triftigen Grund dafür gab, dass die Leute in so großem Abstand zur Villa Nobel gehalten worden waren, ja sogar die ganze Straße weiträumig abgesperrt war. Er überflog noch mal die Gesichter der Umstehenden und las in ihnen das Entsetzen.

Giulia hatte rote Wangen bekommen und zog ihre Schultern wie zur Abwehr hoch. »Ich sage dir, dass es besser ist, sich der Leiche vorerst nicht zu nähern, nicht, nachdem wir das entdeckt hatten.«

»Giulia! Bitte! Ich kapier’s nicht. Erzähl jetzt bitte sofort, was ihr bei der Leiche gefunden habt«, sagte Gallo eindringlich.

»Das Opfer hat eine Stange Dynamit bei sich … also an sich. In sich.«

»Dynamit?«, fragte Gallo ungläubig. Und sah reflexartig über Giulias Schulter hinweg auf das Schild, welches das Anwesen als die Villa Alfred Nobels auswies, des Erfinders des Dynamits.

»Ja!«, sagte Giulia bestimmt. »Jemand – wahrscheinlich der Mörder – hat ihm eine Stange Dynamit in den Mund gerammt. Ich hab’s gesehen. Es ist kein schöner Anblick.« Sie verzog das Gesicht.

Dann fuhr sie fort: »Inspektor Viale hat sofort den PM verständigt; nach der ersten Aufregung – und wir wussten ja nicht, was zu tun ist – hat Bevilacqua, der glaubte, dass die Dynamitstange an einen Timer gekoppelt sein könnte, das ganze Areal um die Leiche herum evakuieren lassen.« Sie seufzte erleichtert.

»Bevilacqua ist hier?«, fragte Gallo.

Giulia nickte mit einem gequälten Lächeln. Sie wusste, dass die Stimmung zwischen Gallo und dem PM, dem stellvertretenden Staatsanwalt, explosiv war.

»Da drüben ist er«, sagte sie und zeigte in die Richtung, wo sich eine Gruppe Leute – darunter auch der Rechtsmediziner – hinter einer Mauerecke der Villa mit eingezogenen Köpfen verschanzt hatten, wohl um eine drohende Explosion überleben zu können.

Gallo schnaufte.

»Er ist vor einer halben Stunde gekommen und hat sofort das Kommando übernommen. Wir haben ihm versichert, dass du schon unterwegs seist, aber er wollte davon nichts wissen.«

»Und dann hat er die Evakuierung angeordnet?«, fragte Gallo.

»Ja, und dann wollte er, dass das Bombenentschärfungskommando so schnell wie möglich hierherkommt. Er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Aber ich glaube, das nächste Team für so was ist in Genua stationiert, und es wird zwei Stunden dauern, bis sie hier sind, wenn sie nicht mit einem Hubschrauber kommen.«

Gallo sah sich um. Die Aurelia, die wichtigste Verkehrsader von Sanremo, war abgeriegelt worden. Der Verkehr staute sich bereits bis in die Innenstadt, und auf der anderen Seite, von der er gekommen war, standen bereits Hunderte Autos und Mopeds in der zunehmenden Hitze. Vor der Villa harrte in einem großen Halbkreis um das Eingangstor herum eine Hundertschaft von Schaulustigen aus. Die meisten hatten ein Handy in der Hand, das sie über die Köpfe hinweg hielten, so als warteten sie auf die Explosion und könnten sie live mitfilmen. Die Szene erinnerte Gallo an die Zustände, die während des größten Musikfestivals Italiens herrschten, dem Festival di Sanremo, wo Fans geduldig stundenlang vor den Hotels und auf den Plätzen ausharrten, um einen Blick auf ihre Lieblingsstars werfen zu können. Die strahlende Sonne, die fröhlichen Blumen in dem gepflegten Garten der Villa Nobel und das tiefblaue Meer auf der anderen Seite der Villa unterstrichen diesen Eindruck. Nur dass hier kein Star erwartet wurde, sondern alle auf eine Explosion warteten. Gallo schüttelte fast unmerklich den Kopf.

»Wo ist das Opfer?«, wandte er sich an Giulia und sah sie intensiv aus seinen grauen Augen an.

Giulia sah zu ihm auf: »Gleich neben der Villa, auf der Gartenseite. Wir haben ihn in einem Blumenbeet gefunden. Es sieht aus, als sei er dorthin geschleift worden. Es gibt Spuren im Kies und auch im Gras. Aber um es genau zu wissen, müssen wir die Untersuchung der KTU und des Rechtsmediziners abwarten.«

»Und wie ist er gestorben?«, fragte Gallo mit leiser Stimme.

»Es scheint, dass ihm mit einem spitzen Gegenstand in die Brust gestochen wurde.« Giulia machte eine Geste mit ihrer Hand auf Brusthöhe, da wo das Herz saß. »Inspektor Viale, der als Erster bei der Leiche war, bestätigt, dass es nur eine Stichwunde gibt, ungefähr da, wo das Herz liegt.« Giulia war blasser um die Nase geworden. Gallo hatte es bemerkt und wusste, er konnte sie nicht mehr lange verhören. Er wollte sie schonen und es tat ihm leid, dass ausgerechnet sie, das jüngste, aber nicht unbedingt das schwächste Glied seines Teams, ihm den ersten Bericht erstatten musste, und das nur, weil er verschlafen hatte. Porca vacca!

Er lächelte Giulia aufmunternd zu. Er hatte einen Entschluss gefasst. Jetzt wusste er, was er tun musste. »Ich geh mal nachsehen«, sagte er beiläufig, und Giulia versuchte vergeblich, ihn am Arm festzuhalten.

»Nein, Tomas, Du kannst da nicht hingehen!«

Aber Gallo war schon losgegangen und bereits zu weit weg, um ihn mit einem Griff an den Arm aufhalten zu können. Er legte die zehn Meter bis zur Ecke des Gebäudes zurück, an der sich im Schatten einer möglichen Explosion die kleine Gruppe um den PM Bevilacqua und Parodi, den Rechtsmediziner, jetzt aufgeregt unterhielt. Gallo konnte sich die wilden Spekulationen lebhaft vorstellen.

Er marschierte weiter, ließ die Gruppe unter deren erstaunten Blicken links liegen und war im nächsten Augenblick um die Ecke verschwunden.

»GALLO!«, hörte er die unverwechselbare Stimme Bevilacquas ihn rufen.

Gallo ging weiter.

»Gallo! Was machen Sie denn da?«

Gallo hielt kurz an. Er spürte die bohrenden, neugierigen Blicke in seinem Rücken, hob, ohne sich umzudrehen, kurz die Hand zu einer Geste: »Alles gut, ich sehe mich nur mal um.«

Dann hörte man nur noch das Knirschen des Kieses unter Gallos Schuhen, nachdem er aus ihrem Blickfeld verschwunden war und die Villa Nobel umrundete.

Gallo folgte dem Weg, der in den Garten führte, wo früher einmal der Haupteingang der Villa lag – dem Meer zugewandt. Er setzte bedachtsam, aber trotzdem zügig einen Fuß vor den anderen und passierte die schmale Flanke des Gebäudes. Dann verlangsamte sich sein Schritt, als er die Ecke erreicht hatte und das Grundstück sich in den Garten öffnete. Er sah sich die Blumenbeete in seiner Nähe sehr genau an. Als er an der großen Gartenlaterne angelangt war, die genau an der Ecke des Gebäudes stand, hielt er inne und spähte vorsichtig um die Ecke in den hinteren Teil des Gartens.

Seine Augen folgten den deutlichen Schleifspuren im Kies und entdeckten im Halbschatten, etwa 15 Meter entfernt von ihm, den Leichnam. Aus der Entfernung machte er eine erste Bestandsaufnahme: Die Leiche trug eine dunkelblaue, sportlich geschnittene Jacke, darunter ein hellblau-weiß gestreiftes Hemd und dunkelgraue Hosen, die wohl zu einem Anzug gehört hatten. Er war gekleidet, als hätte er eben eine Sitzung im Büro verlassen – oder einen Abend im eleganten Casino verbracht. Mehr konnte er von hier aus nicht ausmachen.

Er löste sich von der Ecke des Gebäudes und ging vorsichtig näher heran, sorgsam darauf bedacht, sich seinen Weg genau zu merken, damit er der KTU genau sagen konnte, wo er hingetreten war.

Im Näherkommen sah er, dass die Kleidung des Toten an vielen Stellen zerrissen, dreckig und das Oberleder der Schuhe verschrammt war. Die Jacke war in unnatürlichem Winkel über die linke Schulter gezerrt worden und halb zerrissen. Das Hemd und ein Teil der Hose waren blutverschmiert. Jemand hatte ihn – schon tot – hastig hierher gezerrt und notdürftig in einem Blumenbeet versteckt.