9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Eine brillante BND-Analystin. Ein Auftragskiller mit einer tödlichen Mission. Ein Nervengift, das eine ganze Großstadt auslöschen könnte.

Seit sie bei einem Anschlag einen Teil ihrer Familie verlor, hat Meredith von Wolfin sich geschworen, ihren messerscharfen Verstand im Kampf gegen den Terror einzusetzen. Unerbittlich jagt sie als Zielfahnderin des Bundesnachrichtendiensts Attentäter rund um den Globus. Als das Weltwirtschaftsforum in Davos bevorsteht, ist Meredith besonders auf der Hut, denn dort versammeln sich die einflussreichsten Machthaber der Welt. Am meisten beunruhigt sie, dass es schon länger keine Spur mehr von Lupus gibt. Und dann erhält sie die Information, dass große Mengen eines tödlichen Nervengifts verschwunden sind. Jetzt zählt jede Sekunde!

In einem packenden Katz-und-Maus-Spiel nimmt Stephan R. Meier seine Leser mit in die Abgründe unserer globalisierten Welt und verarbeitet sein Geheimdienst-Insiderwissen zu einem rasanten Thriller vor internationaler Kulisse.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 480

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Stephan R. Meier, geboren 1958, hat in der Schweiz studiert und in China, Frankreich, Italien, Spanien, Thailand und den USA als Hotelier gearbeitet. Sein Vater Richard Meier war in den Siebzigerjahren Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz. Wie in seinem von der Presse gefeierten Roman 44 Tage über den Höhepunkt des RAF-Terrors verarbeitet er auch in Toxic sein exklusives Insiderwissen über die Welt der Agenten und internationalen Geheimdienste zu einem rasanten Thriller.

Stephan R. Meier in der Presse:

»Eine beunruhigende, aktuelle Zukunftsvision. Brisant!« HÖRZU über Now

»Ein aufregendes, anregendes Buch.« egoFM Buchhaltung über 44 Tage

Außerdem von Stephan R. Meier lieferbar:

Now

44 Tage

www.penguin-verlag.de

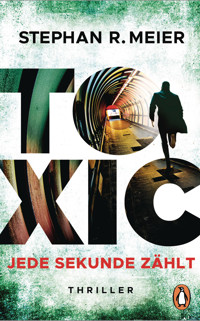

Stephan R. Meier

Toxic

Jede Sekunde zählt

Thriller

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Dies ist ein Roman, der vor dem 7. Oktober 2023 geschrieben wurde. Etwaige Ähnlichkeiten zu Geschehnissen im realen Leben oder zu lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt, jedenfalls aber von der grundsätzlich geschützten Freiheit der Kunst umfasst.

Copyright © 2024 der Originalausgabe by Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: www.buerosued.de

Umschlagabbildungen: David Johnson / Trevillion Images / Dragan Todorovic / Trevillion Images, www.buerosued.de

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-24999-1V001

www.penguin-verlag.de

Prolog

München, Deutschland

Mitte April

Das erste Tageslicht stahl sich durch die Gardinen des Schlafzimmers der Münchner Altbauwohnung und zupfte an Ruperts Bewusstsein.

Er blieb mit geschlossenen Augen liegen, eingekuschelt in die Bettdecke, den Kopf tief im Kissen vergraben. Unweigerlich musste er lächeln, so wohl fühlte sich das an. Er wollte sich noch eine Minute gönnen und der Wärme und Unbekümmertheit der erwachenden Welt vor seinem Fenster nachspüren. Es war die schönste Zeit: den tiefen Schlaf gerade abgeschüttelt und voller Vorfreude auf die altbekannten Rituale des kommenden Tages.

Es war ein harter Winter gewesen. Aber spätestens jetzt brach neues Leben durch die eisige Decke. Und damit schien alles wieder von Hoffnung und Sinn erfüllt zu werden.

Auf die Zyklen der Natur ist immer Verlass, dachte Rupert. Erst kam die Vernichtung, dann die Starre und danach die Kreation von neuem Leben. Und mit diesem Gefühl strömte fast zwangsläufig Zuversicht und Hoffnung in seinen Halbschlaf.

Mit seinen dreißig Jahren war Rupert Weltkrisen gewohnt. Erst Corona, dachte er, dann der zähe, blutreiche Krieg in der Ukraine, der Überfall auf Israel durch die Hamas und alles, was danach kam … Zumindest hatten die Demokratien bis jetzt gehalten, sie waren stark und vereint geblieben.

Rupert schlug die Augen auf. Das Erste, was er tat, war, mit dem Fuß unter der Bettdecke nach dem warmen Körper seiner Freundin zu tasten. Sandra. Sie lag eingerollt neben ihm, nur die Nasenspitze und ihr blonder Haarschopf schauten heraus. Sie atmete ruhig und gleichmäßig. Er wollte sie nicht stören. Es war alles gut an diesem Morgen im April.

Er zwang sich, die Augen ein wenig weiter zu öffnen, und blinzelte zu dem Doppelfenster des Schlafzimmers, das gekippt war. In ein paar Minuten würde es ganz hell sein. Ein neuer Tag an Sandras Seite. Schlaftrunken, wie er war, versuchte er herauszufinden, welches Wetter draußen herrschte. Wenn es regnete, dann trommelten die Tropfen auf das Messingvordach über dem Hintereingang, drei Stockwerke unterhalb des Schlafzimmerfensters seiner Mietwohnung in München-Giesing, wo noch viele alte Häuser standen. Es trommelte nicht. Er würde das Fahrrad ins Büro nehmen können.

Sandra seufzte im Schlaf. Rupert lächelte, streichelte ihre Schulter, ganz zart, damit sie nicht wach wurde. Sie roch nach Vanille. Eine Alarmanlage ging plötzlich unten los. Eine wütende Fahrradklingel war zu hören. Von weiter entfernt hallte die Bahnsteigansage des S-Bahnhofs herüber. Darüber legte sich das ohrenbetäubende Heulen eines Krankenwagens.

Die Stadt erwachte. Aus der Wohnung über ihm hörte er Schritte, die Dielen ächzten. Noch jemand war aufgewacht. Gleich würde er Wasser in den alten Rohren rauschen hören. Das störte ihn nicht. Keinesfalls. Er hatte Glück gehabt, eine Wohnung in dem Altbau ergattert zu haben. Die Wohnungen waren saniert worden, behutsam auf modernen Chic in alten Gemäuern getrimmt. Aber in den Wänden hatte man die ursprünglichen Wasserleitungen belassen. Zu teuer. Im Keller gab es noch die uralten Hydranten, in denen man das Wasser rauschen hörte. Mit einem lauten Klacken quittierten die Umlaufventile Druckabfall oder -anstieg. Solide, einfache und robuste Technik.

Rupert lupfte die Bettdecke, rollte sich langsam auf die Seite und setzte sich im Bett auf. Sein Kreislauf hinkte noch ein wenig hinterher. Vorsichtig drehte er sich um. Sandra schlief tief und fest. Sie hatte Spätschicht im Kaffeehaus, sie hatte noch Zeit. Aber er musste sich sputen.

Er stand auf, zog die auf halbmast hängenden Boxershorts nach oben und ging auf Zehenspitzen aus dem Schlafzimmer in den schmalen Flur. Auch hier knarzten die Dielen. Im Flur gab es ein Fenster, das auf die Straße vor dem Haus hinausging. Rupert schob den Sichtschutz, auf dem Sandra bestanden hatte, beiseite und sah hinab. Zwei Jugendliche mit Caps, in Hoodies und Baggyhosen gekleidet, standen auf dem Bürgersteig, direkt vor ihrem Haus.

Creative Factory hieß die Firma, für die Rupert arbeitete, eine Online-Marketing-Agentur. Sie stellten gerade eine europaweite Kampagne für einen der erfolgreichsten Street-Ware-Konzerne zusammen. Mode für Kids, so wie die beiden da unten. Sie redeten kurz, dann schlenderten sie ohne Eile in Richtung Schwanseestraße davon. Zwei Teenager auf dem Weg zur Haltestelle Giesinger Bahnhof. Wie Tausend andere in der Stadt, im Morgengrauen auf dem Heimweg. Von einer Technoparty vielleicht?

»When smoking marijuana, when the pipe is empty. This is an expression sweaty is used for.« Rupert sah den beiden nach. Er hatte keine Ahnung, warum ihm der Spruch eingefallen war, als er die beiden beobachtet hatte. Ein Songtext?

Rupert wollte den Sichtschutz wieder herunterlassen, als er das Polizeiauto bemerkte, das den Jugendlichen unauffällig hinterherschlich. Die beiden drehten sich noch einmal kurz um, tauschten eine Art Clan-Gruß mit den Händen und verschwanden im nächsten Augenblick in verschiedene Richtungen. Dass der Polizeiwagen Gas gab, um die Ecke schoss und einem der beiden abrupt den Weg abschnitt, sah er gerade noch, dann ließ er den Sichtschutz wieder runter. Nicht sein Problem.

Kaffee – das nächste Etappenziel an diesem Morgen. Rupert betrat die Küche und schaltete den Vollautomaten ein, den seine Eltern ihm zum Einzug geschenkt hatten. Dann tapste er schlaftrunken ins Bad nebenan, setzte sich hin und pinkelte los.

Als er fertig war, wollte er sich die Hände waschen, entschied sich aber anders. Er öffnete die Tür der Duschkabine und drehte den Warmwasserhahn auf. Es brauchte ewig, bis das Wasser in den alten Leitungen warm wurde. In der Zwischenzeit war die Kaffeemaschine sicher auf Temperatur gekommen, er könnte sich den ersten Espresso herauslassen und mit dem Koffeinkick im Blut heiß duschen.

Guter Plan.

Fühlend streckte er die Hände in den kräftigen Wasserstrahl, um sie sich gleich hier, im ersten kalten Wasserstrahl, zu waschen. Das Wasser wurde ungewöhnlich schnell heiß an diesem Morgen. Also doch erst duschen, sagte sich Rupert. Er drehte den Warmwasserhahn herunter und den Kaltwasserhahn leicht auf. Dann fühlte er die Temperatur. Noch immer zu heiß zum Duschen. Er sah von unten Dampf in der Duschwanne aufsteigen und atmete wohlig ein.

Da tauchten Blitze vor seinen Augen auf, gefolgt von schwarzen Schlieren. Seine Knie zitterten. Das Bad fing an, sich um ihn zu drehen. Er suchte Halt an der Kante der Duschkabine, mit der anderen Hand ruderte er hilflos in der Luft, wollte das Waschbecken erreichen, um sich daran festzukrallen. In sein Erstaunen mischte sich wütende Verzweiflung. Seine Hände gehorchten ihm nicht. Ein mächtiger Schmerz zog aus seinen verkrampften Eingeweiden herauf. Sein Bauch fühlte sich steinhart an. Er krümmte sich nach vorn, der Schmerz überwältigte ihn. Er taumelte gegen die Duschtrennwand, rutschte kraftlos herab. Er wollte schreien. Doch er bekam den Mund nicht auf. Dann schoss eine Welle von Wärme durch seinen Körper. Blind, taub und gefühllos brach er zusammen.

Seine fast neunzig Kilogramm Gewicht, jeder Körperspannung beraubt, zertrümmerten mit ohrenbetäubendem Getöse die Duschkabine. Glas zerbarst, Metallschienen verbogen sich, der überladene Seifenspender mit den Duschgels und Shampoos, Sandras Haarkuren und Spülungen krachte auf seinen Kopf. In den weißlichen Schaum, der aus seinen Lippen quoll, mischten sich blutrote Rinnsale.

***

Sandra fuhr im Bett hoch. Sie fand Ruperts Bettseite leer. Mit rasendem Herzen rief sie seinen Namen. Er musste gefallen sein. Sie rannte in den Flur, schlitterte auf ihren Schlafsocken an der leeren Küche vorbei, rief wieder seinen Namen. Panik durchfuhr sie. Dann hastete sie, vom Rauschen des Wassers geleitet, ins Bad, den Raum, in dem Rupert sein musste.

»Rupert? Rupert!!!«, schrie sie, als sie ihn in grotesk gekrümmter Haltung auf dem Boden liegen sah, stürzte zu ihm und schlitzte sich beim In-die-Hocke-Gehen an der zersplitterten Duschkabine den Arm auf. Sie ignorierte den scharfen Schmerz und nahm seinen Kopf in die Hände. Versuchte zu begreifen, was passiert war. Sah seine toten Augen. Sie wischte den weißen Schaum und das Blut von seinem Mund. »Rupert!«, schrie sie. »Nein! Nicht!« Schluchzend sog sie Luft in die Lungen. Sie bettete seinen leblosen Kopf in ihrem Schoß. Schlang die Arme um seinen Körper.

Dann sah sie Blitze, gefolgt von schwarzen Schlieren …

Rache – Plan A

Der Plan A der Vergeltung sah die Vergiftung der Trinkwasserversorgung in Hamburg, Frankfurt am Main, München und Nürnberg vor, mit dem Ziel, sechs Millionen Deutsche als Vergeltung für den Holocaust zu töten.

Kapitel 1

Birobidschan, Jüdische Autonome Oblast, Ostsibirien

Drei Monate zuvor

Die Wohnung im dritten Stock des sibirischen Plattenbaus hatte fantasielose Betonschachteln als Zimmer, die sich um einen engen Flur gruppierten. Sie war klein und schlecht beheizt. Ein Stuhl mit Metallbeinen sowie einer Sitzfläche und Lehne aus Resopal, ein zerkratzter viereckiger Holztisch, ein schwankendes eisernes Bettgestell mit einer fleckigen Matratze darauf – mehr gab es nicht in dem Raum, den Boris als Schlafgelegenheit nutzte. Eine Decke lag lose über seinen Beinen, eine nackte Glühbirne diente als Lichtquelle. Vor dem undichten Fenster hingen verwaschene Vorhänge in einer undefinierbaren Farbe, die sich im Luftzug leise bewegten.

Boris’ Kopf lag auf einem fleckigen Kopfkissen. Soeben der Gnade des Schlafes entrissen, konnte er sich zunächst kaum rühren, als er zum hundertsten Mal jedes Detail im Raum musterte und aufs Neue abspeicherte, während er wartete, dass das Blut in seinen Gliedern wieder zu zirkulieren begann und die unerträglichen Schmerzen zurückkehrten. Die karge Einrichtung, die verblassten Farben, der Geruch von Armut und Eintopf, die Schäbigkeit der einfachen Möbel würden ihn bis an sein Lebensende an die sägenden Schmerzen überall in seinem Körper erinnern. Er hatte hier seit Wochen gehaust und sich anfangs Tag und Nacht vor Qualen gekrümmt.

Jeder andere hätte längst aufgegeben oder sich der grausamen Tortur gar nicht erst unterzogen – vor allem nicht freiwillig. Boris war aus anderem Holz geschnitzt. Er war nicht, wie Menschen normalerweise sind: verweichlicht und ängstlich, deshalb gläubig, ansonsten bequem und faul – und nur auf Vergnügen und ein genussvolles Leben aus.

Für Boris waren Schmerzen und Qualen etwas Unausweichliches, Notwendiges, etwas, was zum Menschen und zum Zyklus des Lebens dazugehörte. Es war vielleicht das Einzige, was die menschliche Existenz unweigerlich auf eine höhere, fast heilige Ebene bringen konnte. Eine Ebene, die dem Tod näher als dem Leben war. Der Tod steckte ja in jedem Menschen von Anfang an als unlöslicher Bestandteil drin. Leben war lediglich eine Verdrängung des Todes. Und jeder Mensch war schließlich viel länger tot als lebendig.

In den Augen seiner zahlreichen Opfer hatte er oft das Erstaunen und dann die plötzliche Erkenntnis dieser höheren Wahrheit gesehen – den Beweis für die Existenz des Todes, der zum Leben zwingend dazugehörte. Es war jedes Mal ein Moment, in dem Zeit und Raum zu verschmelzen schienen. Das konnte süchtig machen.

Es war berauschend! Jedes Mal aufs Neue.

Schmerzen verdrängten jeden anderen Gedanken, jede Moral, jede Loyalität. Schmerzen waren für Boris die mächtigste Erfahrung, die er als Mensch machen konnte. Nicht nur, dass das schrille Alarmieren, welches der Schmerz in ihm auslöste, alles andere verdrängte und nebensächlich machte: Er führte den Menschen zurück zu seinem Ursprung, seiner Gnade und seiner Erfüllung. Schmerzen brachten ihn dicht an den einzigen Kern seiner Existenz – Körper und Geist konnten sich in ihm, dem durch starke Schmerzen angekündigten Tod, vereinigen.

Boris selbst empfand sich als Mensch ohne jede Wut, ohne Schuldgefühl und ohne Reue. Auch hier war er anders als die meisten. Ebendas war der Schlüssel zu seinem Erfolg: In seinem Kosmos gab es keine abstrakten Konventionen wie Schuld, Bedauern oder gar Mitleid mit anderen Kreaturen, diese zwischenmenschliche Klaviatur war ihm fremd. Das hatte mit seiner Realität nichts zu tun, es waren lediglich Machtinstrumente in den Händen weniger, die all das, was die menschliche Existenz angeblich ausmachte, zu ihrem Vorteil und für ihre Zwecke zu manipulieren vermochten.

Seine Auftragsmorde, von denen diese wenigen profitierten, führte er gerne so aus, dass er seine Opfer vor dem Tod bis an diese Grenzen brachte, indem er ihnen alles nahm, woran sie glaubten. Er konnte es sich schon seit geraumer Zeit leisten, seine Morde so zu inszenieren, dass sein eigener persönlicher Lustgewinn dabei nicht zu kurz kam. Denn erst wenn die Schmerzen alles andere überlagert hatten, wurden Menschen zu dem, was sie im Kern waren: verletzliches, empfindliches und letztendlich bedeutungsloses, austauschbares elektrochemisch gesteuertes Plasma – Fleisch und Knochen – in unendlichen Variationen. Mit der Kälte eines Insektenforschers führte er seinen Opfern in dieser Phase das letzte und größte Tabu vor Augen, die einzige Wahrheit, die es gab: den Tod.

Um Menschen an diese wahre Empfindung ihres Selbst heranzuführen, sie ihre Bedeutungslosigkeit spüren zu lassen, brauchte Boris vor allem eins: Zeit. Und einen geschützten Raum. Und Risiko. Er war kein Killer, der aus sicherer Entfernung sauber tötete, nein, er war ein Killer, der ganz nah sein wollte, nah am Schweiß, an den Tränen, nah am Blut, nah an zuckender, sich windender und verkrampfender Muskelmasse, nah am entwürdigenden Verlust der Kontrolle über die Körperfunktionen. Nah seinem Opfer, nah dem sich brechenden Blick, er wollte dem verzweifelten Crescendo des auf den letzten Zug hineilenden Atems lauschen, das rasende, stolpernde Herz hämmern spüren – und sich seinem eigenen Blutrausch hingeben.

Lange war alles gut für ihn gelaufen. Dann hatten die deutschen Behörden auf ihre Veranlassung hin seine DNA zweifelsfrei identifiziert. In einem Schweizer Zug, zu allem Überfluss. Er hatte sie unterschätzt. Oder sich überschätzt? Er hatte kein Bild von ihr, wusste nur, dass sie jung war. Zu jung, um sich mit einem Kaliber wie ihm anzulegen.

Diese Tortur, neun Monate in der Kompressionskammer, von der er sich gerade erholte, war notwendig geworden, sie war sogar unaufschiebbar. Weil er einen dummen Fehler gemacht hatte, für den er büßen musste. Bei aller Wut …

Damit es weiterging mit ihm. Damit er weitermachen konnte. Sein eigenes Leben musste ja irgendwie weitergehen, der Tanz mit dem Tod wollte weitergetanzt werden. Was sollte er auch sonst machen, um dem Sog in seinem Innern zu entgehen? Sicher, er hätte sich zurückziehen können, Geld spielte schon lange keine Rolle mehr. Aber er wollte weitermachen, konnte nicht anders, als weiterzumachen, und dafür musste er diesen dummen Fehler, den er begangen hatte, ausmerzen. Diese eine kleine Unachtsamkeit tilgen. Nichts anderes konnte ihm Frieden verschaffen, zumindest vorübergehend, als mit dem Tod zu spielen.

Um überleben zu können, war er gezwungen gewesen, seine eigene DNA für immer zu verändern. Längst wusste man, dass ein Mensch, der Monate in der Schwerelosigkeit im Weltall lebte, einen veränderten genetischen Abdruck hatte, wenn er schließlich zur Erde zurückkehrte. Der Austausch des Sauerstoffs in den Zellen funktionierte ohne Gravitation anders – ein paar Monate reichten, und die menschliche DNA passte sich an. Durch die Schwerelosigkeit schwanden Knochen- und Muskelmasse und die Blutgefäße vergrößerten sich. Auch das Immunsystem wurde schwächer, außerdem war die Körpertemperatur der Astronauten erhöht. Das Sehvermögen schwand, und selbst das Hirn schien sich zu verändern, die Zentralfurche und verschiedene hirnwasserleitende Gefäße verengten sich.

Sieben Prozent. Seine DNA hatte sich um sieben Prozent verändert. Das genügte, um vor einem Gericht nicht mehr als er selbst identifiziert werden zu können.

Inzwischen ging es ihm langsam besser. Mühsam kämpfte er sich zurück. Seine Muskeln wuchsen, seine Blutgefäße schrumpften, und er funktionierte endlich wieder.

Boris erhob sich vorsichtig von dem quietschenden Bettgestell, kam unsicher auf die Beine und schlich schlurfend, mit an den Hüften schlackernder Unterhose, an der Wand entlang in den schmalen Flur, wandte sich nach links und legte, keine drei Meter weiter, die Hand auf die Türklinke des zweiten Zimmers der kleinen Wohnung. Sein Atem ging keuchend, sein Herz pochte vor Anstrengung nach dieser kurzen Distanz.

Erschöpft hielt er inne. Dabei musste er fast lachen über seine Jammergestalt. Er war Anfang fünfzig, sonst ein durchtrainierter, gestählter und mittelgroßer Mann mit blitzschnellen Reflexen. Jetzt fühlte er sich wie ein gebrechlicher Greis.

Schwach drang Tageslicht durch die Milchglasscheibe und warf den großen Schatten seiner gebeugten Gestalt auf den grünen Linoleumboden. Schweiß stand ihm auf der Stirn. Sein Atem ging jetzt etwas flacher. Aber seine Knie zitterten. Er pochte mit der Faust auf seine Brust, wollte sein Herz beruhigen. Er war noch alles andere als fit, aber das hier, diese paar Meter auf eigenen Füßen gehen zu können, war schon ein großer Triumph.

Das zweite Zimmer diente als Küche – und gleichzeitig als Bad. Es hatte einen kleinen Balkon mit rostigem Geländer und war mit einem alten Herd aus der Nachkriegszeit eingerichtet. Ein Spülbecken mit einem Duschschlauch, eine Waschschüssel aus Kunststoff neben dem Abfluss auf dem Boden, ein fleckiger Spiegel, ein brummender Kühlschrank, eine Arbeitsplatte samt Hocker aus vergilbtem Kunststoff, ein Schrank mit Utensilien aus dem Genossenschafts-Shop und eine Deckenlampe – mehr gab es nicht.

Boris aß hier und wusch sich. Die Toilette war auf dem Gang, vor der Wohnung. Jetzt kam er wenigstens aus seinem Bett raus, wenn auch wackelig. Musste nicht mehr in den Eimer machen, den Nellya leerte, immer wenn sie ihm das Essen brachte.

Er stand keuchend vor der Küchentür, wartete, bis die schwarzen Schlieren vor seinen Augen weniger wurden. Drückte die Klinke hinunter und schaffte es, die Bad-Küche zu betreten und sich erschöpft auf den Hocker plumpsen zu lassen.

Er war kurzatmig geworden. Kein Training mehr, seit vielen Monaten. Er sah an seinem früher so eisenharten Körper hinab. Er hatte nie ein Gramm Fett zu viel gehabt, mit Anfang fünfzig die Kraft und Geschmeidigkeit eines jungen Mannes besessen. Eine neunzig Kilogramm schwere, stählerne Kampfmaschine mit Reflexen, so schnell wie eine Raubkatze. Jetzt sah er nur noch schlaffe Muskeln, teigige Haut und nahm einen unangenehmen Körpergeruch wahr, der von ihm aufstieg. Er blähte die Nasenflügel, sog die Luft ein und grinste.

Er roch jetzt sogar anders.

Unglaublich.

Jetzt war es an der Zeit, wieder zu Kräften zu kommen. Eine Strafe, wahrlich: Jeder Knochen, jeder Muskel, jede Sehne hatte wie Feuer gebrannt. Wochenlang. Wie Blut- und Knochenkrebs auf einmal. Das war der Preis der Freiheit. Er würde ab sofort dreimal so gut aufpassen müssen.

Das schwor er sich.

Er schlug sich mit der flachen Hand ins Gesicht, versuchte, die Blutzirkulation wieder zum Laufen zu bringen. Essen. Er musste essen. Von seinem Platz aus konnte er den Topf erreichen, den Nellya für ihn hingestellt hatte.

Brave Nellya.

Er schubste den Deckel bei Seite und spähte hinein. In einer undefinierbaren Brühe schwammen fettige Fleischstücke. Grob geschnittenes, fahl gekochtes Gemüse ragte heraus. Er musste warten, bis sein Hunger so groß wurde, dass er den Fraß herunterbekam. Und anschließend bei sich behielt. Das meiste, mindestens.

Boris stemmte sich hoch, schlurfte zum Fenster, zog sein gelbstichiges Unterhemd glatt und sah über die Balkonbrüstung.

Birobidschan.

Viel zu breite Straßen und viel zu enge Wohnungen. Kaum Straßenbeleuchtung. Sozialistische Einheitsarchitektur, grau und verwaschen. Nichtssagend. Auf den Fassaden waren hier und da riesige siebenarmige Leuchter gemalt worden – in Arbeiter-und-Bauern-Staatskunst-Ästhetik, grob, flächig, sozialistische Romantik. Grelle Blautöne, scharfe Konturen, kitschige Symbolik mit groben Motiven.

Stalins Jerusalem.

Birobidschan.

Seine Heimat.

Noch vor der Gründung Israels hatte Stalin in diesem Teil Sibiriens eine jüdische Enklave gegründet. Als neue Heimat für die Juden. Nicht nur für die russischen, sondern für alle Juden, so wie seine Urgroßeltern es gewesen waren. Derbe Bauern.

Das Gebiet lag weit entfernt von allem. Ein jüdisches Land, in dem die Unbequemen, die Gebildeten, die Erfolgreichen gut aufgehoben wären. Und doch kamen nur Bitterarme – und sie würden es in Folge auch bleiben: bitterarm. Verdammt dazu, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Denn nur das sei proletarisch und lobenswert, nichts anderes.

Und sie sollten nicht nur Bauern werden und wie Bauern leben: von der Scholle, die man ihnen zugewiesen hatte. Sie sollten für das geschenkte Land auch dankbar sein. Schluss mit intellektueller Arbeit, mit Literatur und Philosophie, mit Handel und Geldmarkt. Mit Bildung. Mit Kultur. Mit Musik und Poesie. Macht euch die Hände schmutzig, grabt den Boden um, rodet das Land und ernährt euch davon! Lebt mit dem Wandel der Jahreszeiten, mit den Gezeiten, hieß es. Das ist die einzige Erfüllung.

Und seht her: Die sozialistische Republik ist großzügig, menschlich, sie kümmert sich um euch verfolgte Opfer, gibt euch sogar ein Stück Land. Einen Ort für eigene Identität. Für ein Volk, das eine neue Heimat hatte.

Von hier stammte Boris. Und sein Bruder. Sie waren in dieses gescheiterte Experiment hineingeboren worden.

Voller Hoffnung und Träume waren seine Urgroßeltern hierhergezogen, 1928 war das gewesen. Und weitere vierzigtausend andere Juden folgten damals dem Ruf und der Verheißung. Sie siedelten sich an im vermeintlich gelobten Land. Als dann Israel gegründet wurde, ließ Stalin – und seitdem jede weitere Sowjetführung – die Juden in Ostsibirien fallen: Die USA und Israel, so hatte es ihm sein Großvater vorgejammert, waren sofort eine enge Verbindung eingegangen. Von Anfang an. Stalins großzügige Geste war damit von den Juden selbst verraten worden, die sich lieber an der üppigen Brust des Feindes nährten, als ein demütiges, karges Leben in den Diensten der Ideologie der Kommunistischen Partei zu führen. Moskau ignorierte seine eigene jüdische Enklave ab diesem Zeitpunkt. Viele blieben trotzdem im äußersten Zipfel Ostsibiriens. Wo sollten sie auch hin?

Einige wenige aber schafften den Absprung. Wie sein Bruder, heute einer der mächtigsten Männer Russlands, ganz dicht am Zentrum der Macht und dabei doch immer im Schatten bleibend. So eine Karriere war nicht selbstverständlich. Denn Birobidschan war ein Ort, an dem Menschen die eigene Jugend nicht nur abhandenkam, sondern – was noch viel schlimmer schmerzte – diese Jugend nachträglich auch noch entwertet wurde.

Boris vertrieb die aufkeimenden Gedanken an die Vergangenheit und den Zorn, den diese mit sich brachten. Es war ein tief sitzender Zorn über die Demütigung, über das Abgehängtsein, über dieses offene Gefängnis am Ende der Welt, in das sie hineingeboren worden waren, der seit jeher das Handeln seines Bruders Arkida und seine eigenen Taten gerechtfertigt hatte. Es war dieser stille, aber unstillbare Zorn, der sie verband. Und aus ihnen ein tödliches Team geschweißt hatte. Und das ohne jede religiöse Note. Sie glaubten an rein gar nichts, weder sein Bruder noch er.

Boris’ Blick schweifte über die eintönigen Fassaden der lieblosen Mietshäuser gegenüber. Die ganze Stadt war zu seinem Safe-House geworden, seinem Bruder sei Dank. Ein grauer Himmel lag über der kleinen Stadt. Ein Himmel, wie zerschnitten von einem Gewirr aus Strom- und Telefonleitungen, die in einem ewigen Provisorium zwischen den mehrgeschossigen Klinkerhäusern hingen.

Er drehte den Kopf nach links, sah auf den großen, kreisrunden Platz mit der Kreuzung. Betonierte Bürgersteige, breit wie Landebahnen. Pompös, aber schäbig. Und völlig unnütz. Heruntergekommene brutalistische Monumentalarchitektur, in Beton von miserabler Qualität gegossen.

Jedes menschliche Wesen sah auf diesen riesigen Betonflächen völlig verloren aus. Mit voller Absicht. So sollte der Mensch sich fühlen, inmitten der pompösen stalinistischen Architektur. Klein. Unbedeutend. Wie eine Ameise. Ein Nichts. Ein Nichts vor den Interessen der Gemeinschaft, die Gemeinschaft ein Nichts vor den Interessen der Partei, die Partei ein Nichts vor den Interessen des Zentralkomitees, das Zentralkomitee ein Nichts vor dem unfehlbaren Willen des großen Vorsitzenden. Genau so, schmunzelte Boris, sollte feudale, zentralistische Diktatur funktionieren.

Diese Stadt und sein Umland – Stalins Jerusalem – waren ein Experiment gewesen, das an den Juden selbst scheitern musste. Juden verstanden es, im Hier und Jetzt zu leben. Das war einer der Schlüssel ihres Erfolgs bei vielem, was sie anpackten. Und mit dem Erfolg kam der Neid. Aber hier, zu einem kargen Leben als Bauern verdammt, gab es nichts, was sich mit Erfolg bewerkstelligen ließ.

Sie waren auch großartige Familienmenschen, durch und durch. Sie fühlten sich – wie alle Menschen, von denen sich die meisten das nicht eingestanden – in kleinteiliger Architektur am wohlsten, es musste gemütlich, heimelig und warm sein. Menschlich. Und auf die menschlichen Dimensionen zugeschnitten.

Das, was Boris hier aus seinem Fenster sah, war genau das Gegenteil. Nicht zuletzt diese absurde Architektur hatte den Juden in Stalins Jerusalem das Herz rausgerissen und die Seele vergiftet.

Drei Fahrspuren in jede Richtung gingen von dem Platz ab. Nur fuhr hier keiner auf diesen riesigen Straßen. Und es flanierte keiner auf den überbreiten Betongehwegen. Ab und zu nur knatterte ein Polski-Fiat oder ein UAZ-Geländewagen vorbei, eine Rauchfahne hinter sich herziehend. Eine leere Betonwüste, dekoriert mit den hellgrauen Wölkchen der Zweitaktmotoren.

An der Ecke, dem Anfang der breiten Straße, die zum Kosmodrom Wostotschny führte, dem mehrere Hundert Kilometer entfernten Weltraumbahnhof mit seinen Forschungseinrichtungen, sah Boris einen Geländewagen der Polizei. Einer der beiden Polizisten stand lässig an den Kühler gelehnt, rauchte und sah zu seiner Wohnung im Millena-Apartment-Komplex hoch. Wo er – Boris – wieder auf die Beine kommen sollte. Hier sollte er sich erholen. Beschützt von der Polizei. Gepflegt von Nellya.

Gleich neben den Polizisten und ihrem Wagen gab es ein Lokal mit verhängten Fenstern und einer blinkenden Reklame über der Tür. Eine Bar, die lokales Bier und Wodka ausschenkte und in der Säufer an Spielautomaten hingen. Wie überall auf der Welt.

Boris spürte, dass seine Knie wieder zu zittern anfingen. Er zwang sich, stehen zu bleiben, und warf einen Blick in die andere Richtung. Die breite Straße schnitt Birobidschan in zwei Hälften. Wenn man sich vom zentralen Platz entfernte, wurde diese Straße schnell immer schmaler, bis sie nur noch teilweise asphaltiert war, sich als klägliche, festgestampfte Erdpiste durch brutal gerodete Felder hindurch- und an schlichten Höfen vorbeischlängelte. Und dann – vor einem dichten Wald liegend, der über der Taiga thronte wie ein Monument aus der Vorzeit – kam es: Waldheim.

Seine Heimat.

Ein winziges Dorf.

Dort war er geboren und aufgewachsen.

Mit seinem Bruder. Arkida.

Boris presste beide Fäuste gegen die Schläfen. Er fühlte die alte Leere in sich aufsteigen. Sein geliebter Großvater, der alles gewesen war, was er gehabt hatte. Und was sein Bruder gehabt hatte. Sie hatten nie herausgefunden, ob er sich selbst umgebracht hatte, damals im Gefängnis. Nicht einmal sein Bruder, der Verbindungen hatte in das allerhöchste Heiligtum der Macht, hatte je erfahren, was genau passiert war. Er, der unverzichtbar geworden war für die heutige Kremlführung, die Ministerien und die Geheimdienste. Für das Militär. Eine unsichtbare Macht im Hintergrund. Ein eiskalter, zynischer Mann, der einer der größten Waffenhändler der Welt geworden war. Ein Großinvestor mit einem weltweiten Firmengeflecht, das er ständig ausbaute, indem er über Strohmänner und Scheinfirmen laufend weitere Unternehmen hinzukaufte oder sich einfach einverleibte. Der milliardenschwere Aktieninvestments hin und her schob. Selbst er hatte niemals in Erfahrung bringen können, wie und woran ihr geliebter Großvater im Gulag gestorben war. Zwei jüdische Bauernsöhne, Waisen, aus dem östlichsten Teil Sibiriens. Chancenlos in einer trostlosen Gegend geboren. Und doch war Arkida der mächtigste Oligarch Russlands geworden. Der Prototyp eines Oligarchen schlechthin. Sein eigener jüngerer Bruder. Dem er, Boris, den Weg freiräumte.

Boris schloss einen Moment die Augen, blendete die trostlosen Fassaden draußen aus. Sie waren wieder Kinder, es war Sommer in Birobidschan. Sie trugen kurze Hosen und liefen barfuß einem alten Reifen hinterher. Er konnte die Erde riechen und die Gräser spüren, die sie an den Waden kitzelten. Am Ende des Ackers, den ihr Großvater ergattert hatte, um für die Familie ein paar dürre Gemüsebeete anzulegen, war ein Wall aufgeschüttet. Und hinter dem Wall war ein Brunnen. Nicht mehr als ein Loch in der Erde, rundherum mit Steinen befestigt, in das man einen Eimer hinablassen konnte. Es war ihnen streng verboten, sich dem Brunnen zu nähern. Aber sie hatten Durst. Großen Durst vom Herumtoben. Sie dachten, der Großvater sei weit weg, auf seinem Acker. Bis sie den Schatten sahen, der sich über ihnen auftürmte. Wie immer hatte er, Boris, die Prügel mit dem knorrigen Knüppel auf sich genommen, hatte sich schützend vor seinen kleinen Bruder gestellt.

Jetzt war es Arkida, der ihn, seinen älteren Bruder, schützte, indem er ständigen Polizeischutz besorgt hatte. Eine Träne wollte sich ihren Weg in Boris’ rechtes Auge wagen.

War er empfindlicher geworden? Drohten ihm, dem lautlosen, spuren- und gesichtslosen Profikiller, dem gefürchtetsten Auftragsattentäter der Geschichte, jetzt etwa Gefühlsausbrüche?

Boris lachte tonlos auf.

Nein, keine wirkliche Gefühlsduselei. Nur vorübergehende Schwäche, konstatierte er nüchtern. Das würde sich wieder legen. Und so musste es sein.

Sein Bruder und er waren ein unaufhaltsames Duo. Miteinander verschweißt durch eine weitere, rein private Sache, die sie seit frühester Kindheit umtrieb: die eine, große, unvollendete Rache.

Boris stöhnte auf. Der Schmerz in seinem Rücken wurde stärker. Monate der Schwerelosigkeit hatten seine Skelettmuskulatur geschwächt. Er sah auf die Uhr, die an der Wand in der Küche hing. Immerhin, schon eine halbe Stunde hatte er es ausgehalten. Mehr als gestern. Auf die Toilette, dann etwas essen, und danach musste er sich wieder hinlegen.

Ihr Großvater, dachte er, während er eine Position suchte, die ihm etwas Linderung verschaffte, ein streng gläubiger orthodoxer Jude, war Teil der radikalen Nakam gewesen, die auf Rache sannen: sechs Millionen für sechs Millionen. Sechs Millionen Deutsche sollten sterben als Rache für sechs Millionen im Holocaust vernichtete jüdische Leben.

Nur: Nakam war verraten worden, ausgerechnet von Hagana, einer paramilitärischen jüdischen Untergrundorganisation. Juden hatten tatsächlich Juden verraten und die Rache verhindert.

Arkidas und Boris’ Großvater war qualvoll im Gefängnis gestorben und die große Rache ausgeblieben. Jetzt musste ihr Großvater gerächt, sein Lebenswerk vollbracht werden. Von den beiden Enkeln.

Wenn die Zeit reif war.

Es brauchte nur den richtigen Anlass, eine Tarnung, einen vorgeschobenen Grund, einen neuen Auftrag.

Vielleicht während der nächsten Mission?

Es war etwas im Busch, das hatte er erfahren, bevor er seine Tortur im Weltraumzentrum angetreten hatte. Er spürte das alte Feuer, das in ihm glomm, wieder auflodern. Eine Lust, die stärker war als alles andere. Die Lust zu töten. Bei einem hilflosen Opfer die Grenze zwischen Leben und Tod auszuloten. Das Definitive daran, die Tiefe, das Unwiederbringliche, das war seine Befriedigung. Bald, schon bald wäre er wieder einsatzfähig. Bald wäre er wieder bereit. Bald wären es wieder seine teilnahmslosen Husky-blauen Augen, in die ein Opfer ungläubig starrte, bevor er dessen Kerze für immer ausblies.

Und im Schatten dieser Mission würden er und sein Bruder mit geschickter Hand die Fäden ziehen, damit die Rache für den Versuch, die Juden auszurotten, geübt werden konnte.

Boris leckte sich die Lippen.

Energie strömte durch seinen geschwächten Körper, bis ein neuer Schmerz ihn ächzen ließ.

Diese verdammte Agentin, dachte er, die ihm das hier eingebrockt hatte. Es war in Luzern passiert. Er hatte einen Anwalt auf unsanfte Art gefügig gemacht, der als Ein-Mann-Büro fungiert und mehreren Hundert Aktiengesellschaften das begehrte Schweizer Domizil gestellt hatte. Boris hatte die Alarm-blinkende Smart-Watch am Handgelenk des Anwalts zu spät gesehen, nachdem er ihm drei Finger gebrochen hatte. Sicher, er war in einer perfekten Tarnung unterwegs gewesen. Er hatte sich zu sicher gefühlt. Sein bevorzugter Rückzug in diesem Fall war der Zug gewesen. Er hätte anders entscheiden sollen. Denn trotz der Tarnung und der ausgeklügelten Ablenkungsmanöver war diese Frau in Windeseile vor Ort gewesen und hatte in einem unvorsichtigen Augenblick am Bahnsteig einen Blick auf ihn erhaschen können, einen Verdacht gehabt und ihn identifiziert. Sie hatte dafür gesorgt, dass der ganze Waggon tagelang Zentimeter für Zentimeter abgesucht worden war, bis sie seine DNA gefunden hatten.

Die muss einen richtig guten Riecher haben, dachte er. Und er musste in Zukunft besser recherchieren. Der Anwalt diente auch dem BND als Deckadresse für einige seiner Tarnfirmen und musste der Agentin schon im Voraus einen Tipp gegeben haben.

Boris pulte mit dem Fingernagel ein abgesplittertes Stück Holz des morschen Fensterrahmens heraus, riss es ab, schätzte das Gewicht, indem er es in der Hand wog, warf das spitze Stück in die Luft und zertrümmerte es bei der Landung auf dem steinernen Fenstersims mit seiner anderen Hand so, dass es förmlich zermalmt wurde. Splitter fraßen sich in seinen Handballen, der Schmerz ließ ihn zusammenzucken.

Mit zitternden Knien ließ er sich auf dem Stuhl nieder. Er sammelte sich einen Moment, spürte dem Schmerz nach. Dann schaltete er den Herd an und schob den Topf auf die fleckige Platte. Er musste etwas essen.

Früher oder später würde er sich rächen, dachte er wartend. Das schwor er sich. Er würde sie genüsslich quälen, damit sie verstand, was sie ihm zugemutet hatte. Instinktiv versuchte er, die Schultern zu straffen, sich aufzupumpen, die Sehnen zu spannen – aber der Schmerz, der von seiner Hand ausging, lähmte ihn.

Jetzt kam die Träne – eine Ohnmachtsträne. Er war noch nicht so weit.

Dann spitzte er die Ohren.

Ein Geräusch auf dem Flur vor der Wohnungstür.

Schritte.

Ein Seufzen.

Das Klimpern eines Schlüsselbunds.

Boris spannte die Muskeln, die ihn sofort schmerzten. Früher wäre er mit einem Satz hinter der Tür gewesen. Sprungbereit. Hätte gewartet, dass ein empfindlicher, ungeschützter Hals auftaucht, in den er seine starken Finger bohren konnte, um eine sofortige Ohnmacht auszulösen. Dahin musste er sich wieder zurückkämpfen. Zu seiner alten Form. Jetzt konnte er nur dasitzen, auf seinem Stuhl.

Ergeben.

Machtlos.

Unfähig.

Schwitzend und stinkend.

Sein Blick wurde neblig.

Dann hörte er den Schlüssel, der sich ins Schloss schob. Die Türe, die quietschte. Plötzlich stand sie vor ihm: Nellya.

Boris stöhnte auf und sah sie an. Er sah ihren Kittel unter dem Mantel hervorlugen, blickte in ihre vor Schreck geweiteten Augen. Er sah, wie sie die Handtasche und den Schlüsselbund fallen ließ, dabei ein jüdisch-russisches Slangwort aus ihrer rauen Kehle bellte, sah, dass sie auf ihn zustürzte, bis er völlig entkräftet ihre starke Hand unter seiner verschwitzten Achsel spürte und merkte, wie sie ihn anhob, dabei in die Knie ging, um sein Gewicht aufzufangen, obwohl er sich federleicht fühlte. Unter unverständlichem Gemurmel deutete sie mit dem Kopf auf das Schlafzimmer nebenan. Er roch ihren säuerlichen Atem. Spürte, wie sie in einer mütterlichen Anwandlung mit ihrer freien Hand seinen wirren Haarschopf zu glätten versuchte.

Dann wurde ihm schwarz vor den Augen. Alles drehte sich, und er, das tödliche Phantom mit dem Spitznamen Boris, verlor in den Armen seiner Krankenschwester das Bewusstsein.

Kapitel 2

Rosegarden, England

Anfang April

Das gemütliche Cottage duckte sich seit Tagen unter einem Aprilsturm, der die Steinmauern peitschte und jedes Leben im idyllischen Rosegarden erstarren ließ.

»Mama, niemand mag Klugscheißer! Lass dir das von deiner Tochter gesagt sein!«, rief ich aus dem Keller nach oben und wusste nicht, ob sie mich hören konnte. »Ruf Silas bloß nicht an! Der ist eh noch im Büro!«

Ich lehnte mich an die Kellerwand, graue Ziegel, die genauso schnell abgekühlt waren wie der altertümliche Heizkessel im Haus meiner Mutter, der seit dem Nachmittag jede Tätigkeit eingestellt hatte. In dem kleinen Haus war es inzwischen eiskalt.

Ich zog die Ärmel enger um meine fröstelnden Arme. Es roch feucht, nachdem die Heizung ihren Geist aufgegeben hatte.

Ich bedauerte sofort meine Attacke auf Silas. Mama mochte es nicht, wenn ich meinen älteren Bruder beleidigte. Ich war schließlich nicht hier, um einen Streit vom Zaun zu brechen.

»Reiß dich zusammen«, ermahnte ich mich.

Der Streit zwischen uns Geschwistern war eines der wenigen Dinge, bei denen man spürte, dass unsere Mutter überhaupt emotional berührbar war. Dass sie hinter ihrer Fassade antrainierter Noblesse wenigstens irgendetwas fühlen konnte. Sie war eine Meisterin darin, ihr Seelenleben zu verbergen. Transparente, fleischlose und stets verbindliche Gefühllosigkeit. Sie gehörte hierher, nach England. Ich verstand immer mehr, warum sie nach dem Unglück in ihre Heimat zurückgekehrt war.

Ich starrte den blöden Kessel an. Der Heizungsmonteur hätte längst kommen sollen – und tauchte nicht auf.

Jetzt fehlte es gerade noch, dass Mama wegen des Heizungsausfalls meinen besserwisserischen Bruder in Berlin anrief. Der würde sich nur kaputtlachen. Vor allem, wenn er mich jetzt hier sehen könnte. Tagelange Sticheleien wären unweigerlich die Folge.

»Lernt man das beim BND nicht? Gibt’s da keine Heizungen? Schlampiges Überlebenstraining!«, würde er höhnen.

Bei solch praktischen Dingen standen wir nicht wirklich in Konkurrenz zueinander. Wir machten uns nur einen Spaß daraus, vor unserer Mutter kleine Kinder zu spielen, auch wenn ich inzwischen vierunddreißig und er siebenunddreißig war. Lachhaft. Aber so war es. Und es half uns allen dreien, die wirklichen Konflikte nicht wie Erwachsene untereinander angehen zu müssen. Wir trugen unsere Gefühle voreinander in einer Kapsel mit uns herum. Insofern waren wir dysfunktional, ja, das stimmte wohl. So wie es viele Familien waren. Auf jeden Fall herrschte bei uns kein mediterranes Temperament, wir nahmen uns nicht in den Arm, warfen uns nichts an den Kopf und brauchten uns deshalb auch nie zu versöhnen. War es besser so?

Auf jeden Fall bequemer.

Man konnte sich so viele Jahre lang aus dem Weg gehen. Eigentlich war das armselig. Meine Familie war keine Glanzleistung, emotionale Sicherheit Fehlanzeige.

Die Kellerwand war zu kalt, also stieß ich mich wieder davon ab. Ich blies mir eine widerspenstige Locke aus dem Gesicht.

»Mistding«, schnauzte ich den Kessel an. »Warum gehst du immer am Freitagnachmittag kaputt?« Das unterdrückte Fluchen brachte meinen Tatendrang wieder zutage. Ich griff nach den schweren, ölverschmierten Schraubenschlüsseln.

Die Pumpe hatte ich ausgebaut. Ich ging in die Hocke und begutachtete das unförmige Eisending.

Einfach mal draufhauen?

Vielleicht klemmte sie ja nur. Einen Versuch war es wert.

Aber vorsichtig.

Ich holte aus und schlug drauf. Das scharfe »Klong« hallte von den Wänden.

Nichts. Nur eine Spinne machte sich eiligst aus dem Staub.

Also noch mal: Klong, klong, klong.

Wieder nichts.

So konnte es nicht weitergehen. Es wurde Zeit, dass etwas passierte.

Im Beruf stand ich meine Frau, jagte als verdeckt ermittelnde Spezialagentin die gefährlichsten Attentäter rund um den Globus und galt als unerbittlich, wenn ich mich mal in etwas verbissen hatte. So ein blöder Heizkessel würde mich nicht in die Knie zwingen!

Die Lage auf der Welt wurde immer verzweifelter. So wie es sich schon seit Jahren abgezeichnet hatte. Nur das Tempo nahm zu. Putin war durchgedreht und träumte als eingebunkerter Kriegstreiber von einem Sowjetreich 2.0. China lauerte lächelnd auf die Chance, sich durch schiere wirtschaftliche Größe endgültig die Welt untertan zu machen, und schielte eifersüchtig nach den billigen Energieressourcen östlich des Urals, die ihm von einem bankrotten Russland in den Schoß fallen könnten. Die NATO war im Kern amerikanisch und hatte sich zur gefürchtetsten Kampfkraft der Welt aufgeschwungen. Sie schob die hilflosen europäischen Demokratien vor sich her. Autokraten, Diktatoren, totalitäre Systeme – an allen Ecken des Planeten auf dem Vormarsch. Eine Minderheit lebte in lupenreinen demokratischen Strukturen. Es war ein Systemkampf im Gange, der sich schnell zuspitzte: vertikal – Arm gegen Reich – und horizontal – liberal gegen totalitär. Mit vielen Mischformen. Dazwischen die Geheimdienste, die versuchten, noch irgendwie eine Katastrophe in letzter Sekunde zu verhindern. Dabei war vieles an Sicherheitstechnik, an Informationstechnik, an Satellitenaufklärung und Kommunikation aus staatlicher Kontrolle in den privaten Sektor abgewandert. Es waren private Unternehmen, welche die neueste Technik zur Verfügung stellten. Und sich dafür bezahlen ließen. Nichts als Söldner. Ohne wahre Überzeugung oder eine Mission, an die sie glaubten, und das hüben wie drüben. Sogar die wichtigsten Foren, in denen Strategien und Konzepte für das Überleben der Menschheit ausgetüftelt wurden, waren privat: das Weltwirtschaftsforum in Davos, die Münchner Sicherheitskonferenz, das St. Petersburger Wirtschaftsforum, der Asia Summit und viele andere. Alle privat organisiert. Und mittendrin die Armee im Schatten, jene Macht, die über ihre Erfolge nicht reden durfte: die Geheimdienste. Und ich war eine der deutschen Speerspitzen bei der Jagd auf politische Mörder, bei der Verhinderung politischer Attentate und Sabotage-Aktionen, die den Lauf der Welt gewaltsam ändern konnten. Ich kannte mich mit fast allen Giften aus, hatte meine vielen Tarnungen perfektioniert, konnte von einer Sekunde auf die andere spurlos abtauchen und zu einem digitalen weißen Fleck werden. Ich hantierte mit einem Dutzend Waffentypen wie ein Meister und trainierte meine Nahkampfkunst, meine Reflexe und meinen Körper jeden einzelnen Tag meines Lebens, seitdem ich im Dienst stand.

Ich habe Wichtigeres zu tun, als diesen blöden Heizkessel zu reparieren, schrie eine innere Stimme verzweifelt.

Er war immer noch frei. Abgetaucht. Spurlos verschwunden. Um ein Haar hätte ich ihn gehabt.

Boris. Das Schwein.

Kapitel 3

Edenderry, Irland

Die Wolkendecke tauchte die Saint Marys Road im Zentrum von Edenderry in diffuses Licht. Es war kurz vor siebzehn Uhr an diesem Freitag. Ein unscheinbarer Miet-Ford rollte auf den Parkplatz des Sportgeländes schräg gegenüber der gedrungenen grauen Kirche mit den vier Zinnen auf dem Turm und hielt auf dem knirschenden Kies. Der Motor wurde abgeschaltet, und die Scheinwerfer erloschen. Der beige, frisch gewaschene Lack reflektierte das restliche Tageslicht.

Ein Baum auf dem Parkplatz wiegte sich leise im Wind und schickte Schattenspiele über das Autodach. Es war kühl, aber nicht kalt. Die Wolkendecke lag fest verankert in großer Höhe und schien so schnell nicht weichen zu wollen. Eine Polarfront hatte England weiter im Osten in eisigem Griff, aber hier, im Herzen Irlands, war von dem eiskalten Sturm nur ein kühles Lüftchen zu spüren.

Einige Minuten verstrichen.

Zwischen der Kirche von Edenderry und dem Sportgelände auf der anderen Straßenseite war ein Pub, wie man ihn zu Hunderten in der irischen Provinz fand. Das O’Leary aber bot – anders als die meisten typischen Pubs auf der grünen Insel – einen besonderen Service für Durchreisende: Man konnte dort auch übernachten. Es gab drei düstere Räumlichkeiten im ersten Stock, in denen früher die Pächterfamilien gewohnt hatten. Heute waren die drei Zimmer eine diskrete Spielwiese für Erwachsene – und deshalb meist nur stundenweise angemietet. Richtige Übernachtungsgäste hatte das O’Leary sehr selten.

Im Auto rührte sich noch immer nichts.

Der Fahrer des unscheinbaren Miet-Fords hatte das O’Leary und seine Zimmer Tage zuvor sorgfältig ausgewählt: Über eine ächzende, steile Holztreppe am Ende eines engen Flurs mit eigenem Zugang, der vom eigentlichen Pub getrennt war, gelangte man nach oben, musste dann unter der Dachschräge scharf links abbiegen und erreichte nach drei weiteren ausgetretenen Stufen den schmalen, lichtlosen Flur mit seinen drei einfachen Holztüren, hinter denen die Zimmer lagen.

Das brauchte der Fahrer des Miet-Fords: abgelegene Räumlichkeiten, den Lärm des Pubs unten und einen separaten Eingang. Deshalb war er hier.

Mit seiner Begleitung.

O’Leary machte im Internet keine Werbung für diese Zimmer, denn die Pächterwohnung war nie renoviert worden, dafür vollgestopft mit Möbeln, die allesamt schon bessere Tage gesehen hatten. Der Extra-Service wurde allerdings gern von Kennern in Anspruch genommen, vor allem von solchen, die auf Diskretion Wert legten und denen die ranzige Einrichtung nichts ausmachte.

Der Motor des Miet-Fords knackte, als er auskühlte. Die jetzt abgeschaltete Heizung bewirkte, dass die Scheiben zunehmend beschlugen. Die beiden Silhouetten auf den Vordersitzen waren kaum noch zu erkennen.

Edenderry war kein Eden, wie es vielleicht sein Name vermuten ließe. Edenderry war nur eine wie zufällig an einer Kreuzung zweier irischer Landstraßen hingewürfelte Pendler-Schlafstätte, wo die Miete billig und die Architektur bestenfalls zweckmäßig war. Es hatte nichts mit der für Irland so berühmten grünen, heimeligen Atmosphäre mit erleuchteten Fenstern in stämmigen Steinhäuschen gemein, die man auch hier vermuten würde.

Edenderry lag im Mittelpunkt des Kreuzes, das die Städtchen Kinnegad im Norden, Kildare im Süden, Kilbeggan im Westen und vor allem das große Dublin, rund sechzig Kilometer östlich von Edenderry, am Muir Éireann, der Irischen See, bildeten.

Strategisch war Edenderry aber von riesiger Bedeutung: Etwa fünfzehn Kilometer nördlich lag in einem flachen, rechteckigen Zweckbau das streng bewachte und von hohen Mauern wie eine Festung abgeschottete Labor eines Pharmariesen, in dem unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen eine winzige synthetische Substanz hergestellt wurde, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fiel.

In milliardenfach verdünnter Version war dieses stärkste bekannte Gift zugleich das teuerste und beliebteste Schönheitsmittel quer durch alle Länder der Welt, unverzichtbar für viele Frauen wie auch für immer mehr eitle Männer. In diesem Labor in Edenderry wurde die Grundsubstanz hergestellt, und die hatte es in sich: Die Menge, die einem Salzkorn dieser Substanz entsprach, konnte fünfhunderttausend Menschen töten. Hundert Gramm davon könnten die gesamte Menschheit auf dem Planeten umbringen.

Diese Substanz aus dem Labor in Kinnegad bescherte dem Pharmakonzern in diesem Sektor die Marktführerschaft und einen Jahresumsatz von vierzig Milliarden Dollar. Botox lautete ein gängiger Handelsname. Die medizinische Anwendungsmöglichkeit der Substanz – denn auch dafür diente sie – machte dagegen nur einen Bruchteil des Umsatzes aus: Botulinumtoxin.

Das stärkste Nervengift der Welt.

Epilepsie, Parkinson, viele Nervenleiden bis hin zu Inkontinenz konnte Botulinumtoxin lindern.

Zwei weitere, rein touristische Highlights aber hatte die Gegend von Edenderry neben dem vor der Öffentlichkeit verborgenen Labor dann doch noch zu bieten: die römisch-katholische St. Mary’s Church an der namenlosen Ost-West-Trasse R402. Ein nachempfundener Backsteinbau, man hatte wohl eine ambitionierte Miniaturausgabe der St. Pauls Cathedral in London errichten wollen. Und gegenüber das O’Leary, schon von Weitem als Irish Public House an seinem gedrungenen, bemüht romantischen Äußeren zu erkennen, wobei die vor der Tür aufgetürmten stählernen Bierfässer weniger keltische Heldenabende versprachen als vielmehr die Verheißung auf hochprozentige Betäubung für die Pendler, die abends von der Arbeit kommend ins trostlose Edenderry zurückkehrten und sich stundenlang Mut antrinken mussten, bevor sie sich in ihre gesichtslosen Wohnungen und belanglosen Reihenhäuser in den Siedlungen entlang der Hauptstraße schlichen. Diese lagen praktischerweise meist gleich um die Ecke. Nichts war weit in Edenderry.

Als die Glocken der St. Mary’s Church nebenan die fünfte Stunde schlugen, öffnete sich die Fahrertür des Miet-Fords. Ein Mann unbestimmbaren Alters mit dünnem, schütterem Haar mühte sich heraus. Er trug ein kariertes, etwas zu eng gekauftes Jackett und dunkle Autofahrerhosen mit verstellbarem Bund. Seine Füße steckten in Ringelsocken, die aus den praktisch anmutenden Halbschuhen aus glänzendem Kunstleder hervorlugten. Er blickte kurz in die Umgebung, tauchte dann wieder vornübergebeugt ins Auto und zerrte umständlich eine ausgebeulte, handelsübliche Computertasche vom Rücksitz, die er sich routiniert um die Schulter hängte. Deutlich prangte der Name eines weltbekannten rezeptfreien Schmerzmittels auf der Lasche.

Als er einen weiteren raschen Blick über den Parkplatz und die nahe gelegenen Gebäude warf, registrierte er zwei ältere Frauen, die hinter der Mauer auf dem Friedhof vor der Kirche neben einem frisch aufgeschütteten Grabhügel stehen mochten. Sie steckten die Köpfe zusammen, als würden sie über den Insassen des noch frischen Grabes reden. Dem Mann entging nicht, dass die beiden ab und zu neugierig herüberschielten.

Ohne Eile umrundete er den Ford und trat neben die Beifahrertür. Er öffnete sie schwungvoll in einer fließenden, galanten Bewegung. Diese Geste stand in krassem Widerspruch zu seiner sonstigen Erscheinung, die ihn als ältlichen, reisenden Pharmavertreter tarnte. Um seine Lippen spielte ein schmeichelhaftes, erwartungsfrohes Grinsen.

Die zwei älteren Damen drüben auf dem Friedhof nahmen die Bewegung wahr und reckten die Hälse. Die Mauer und das Auto verdeckten ihnen jedoch die Sicht auf die beiden schlanken, seidenumhüllten Füße, die in schwarzen Stiletto-Heels mit extrem dünnem Absatz und rot lackierten Schuhsohlen steckten. Vorsichtig setzte die junge Frau auf der Beifahrerseite die Schuhe auf den Schotter des Parkplatzes. Ellenlange Beine wurden sichtbar, oben von einem kurzen Rock begrenzt.

Als die Frau aus dem Auto stieg, sahen die beiden älteren Damen, die einzigen Zeugen dieser Szene, von ihr nur die Bolerojacke mit wilden Mustern auf goldfarbenem Grund sowie wallende pechschwarze Haare. Die schlanke Gestalt türmte sich neben dem Wagen auf und hakte sich Hilfe suchend bei dem Vertreter unter. Er schloss die Beifahrertür, drückte die Fernbedienung und führte die schwankende junge Dame, die ihn in ihrem Ensemble um Haupteslänge überragte, über den Schotter des Parkplatzes. Mit vorsichtigen Schritten hielt das ungleiche Duo auf das O’Leary zu.

Die beiden älteren Damen sahen ihnen kurz nach, schüttelten missbilligend die Köpfe, klemmten ihre fast identischen grau-blauen Handtaschen fester unter die Arme und strebten auf das Kirchenportal zu. Man konnte den Kies unter ihren Stützschuhen knirschen hören.

Trippelnd überquerte die untergehakte Gestalt am Arm des Vertreters die verkehrslose Straße und stakste auf dem Bürgersteig in Richtung des Pub-Eingangs. Dort hielt das Paar an und blieb unter dem weit überhängenden Dach kurz stehen. Der Vertreter wechselte ein paar Worte mit seiner Begleitung, rückte die Computertasche auf seiner Schulter umständlich zurecht, öffnete die Tür zum Pub und tauchte in den mit grobem Gelächter, diffuser Folkmusik und dem Klirren von robusten Gläsern angefüllten Gastraum ein.

Als er einen Blick zurückwarf, sah er, dass seine Begleitperson, die sich wohl unbeobachtet fühlte, ihre Mähne schüttelte, die Lippen schürzte und mit der Zunge in einer routinierten Bewegung über die schneeweißen Zähne fuhr, um eventuelle Lippenstiftreste abzulecken. Sodann sackten ihre Schultern herab, ihr Rücken krümmte sich in eine bequemere Körperhaltung, sie drehte die Knie nach außen und verlagerte ihr Gewicht in den Schuhen von der Spitze auf die Absätze, um ihren gepeinigten Füßen eine willkommene Pause zu gönnen.

In der beginnenden Dämmerung über Edenderry vor dem O’Leary stehend, wirkte sie wie eine junge, bunt gekleidete Giraffe, die aus einem Wanderzirkus ausgebrochen war und unschlüssig auf ihre Häscher wartete.

Sekundenbruchteile nachdem Boris in der breiigen Atmosphäre des Pubs für die anderen Gäste sichtbar geworden war, setzte er eine schuldbewusste Miene auf und suchte mit zögerndem Blick den Wirt hinter dem Tresen. Er sah ihn weiter hinten mit den messingfarbenen Zapfhähnen unter der niedrigen Balkendecke der Bar hantieren. Als Vertreter wirkte er so unauffällig, dass er – um sich überhaupt bemerkbar zu machen – sich mehrfach entschuldigen musste, bis er sich durch die Menge gequetscht und den Tresen erreicht hatte. Er verschmolz mit der Beliebigkeit des Ortes und der Belanglosigkeit der Gäste wie ein hoch professioneller Schauspieler in einem perfekt gedrehten Film. Niemand nahm ihn wahr. Niemand erinnerte sich an ihn. Niemandem fiel er auf.

Boris’ jahrelanges Training zahlte sich aus. Genau das wollte er erreichen.

Der Wirt, ein grober Ire mit wirrem Haar und listigen Augen, wurde schließlich auf ihn aufmerksam, nickte ihm erkennend zu und fischte einen Schlüssel aus der Tasche seiner Hose unter der ledernen Brauereischürze. Mit der fließenden, kaum sichtbaren Bewegung eines Taschenspielers ließ der Vertreter zwei Fünfzigpfundnoten in die Hand des Wirtes gleiten und nahm ihm gleichzeitig den Schlüssel ab.

Die Bewegung war so schnell, dass der Wirt ihn verdutzt und mit überrumpelter Miene anblickte, so wie man sich nach einem Taschendieb umsieht, von dem man weiß, dass er in der Menge direkt neben einem stehen muss. Dann aber spürte er wohl das Knistern der frischen, wie gebügelten Banknoten in seiner Hand, zwinkerte dem Vertreter frivol zu, zeigte mit dem Daumen nach oben und widmete sich wieder seinen Zapfhähnen.

Mit langsamen Bewegungen rückte der Vertreter durch die Menge Richtung Ausgang vor, entschuldigte sich reihum und verließ den Pub durch die Schwingtür.

Sobald er draußen war, passte er seinen Gesichtsausdruck wieder der Rolle eines sich die Lippen leckenden Freiers an, der eine gehörige Lust auf Abenteuer verspürte. Seine Begleitung straffte den Rücken und strahlte ihn erwartungsvoll an, während er einen prüfenden Blick über die Straße und auf die umliegenden Gebäude warf. Einen Blick, den niemand als das deuten konnte, was er in Wirklichkeit war: die sorgfältige Taxierung eines Tatorts, an dem gleich ein abscheulicher, extrem grausamer Sexualmord stattfinden würde, der von der irischen Polizei nie aufgeklärt werden würde.

Kapitel 4

Rosegarden, England

Noch immer schlug ich mich mit der kaputten Heizung meiner Mutter herum.

Aber ich konnte Mama nicht im Stich lassen.

Also weiter.

Ich hockte mich wieder hin, setzte einen der Schraubenschlüssel seitlich an dem großen Gewinde an und versuchte, die Pumpe manuell zum Drehen zu bringen. Mit aller Kraft zerrte ich an dem Ding herum, einen Fuß auf die Pumpe gestemmt. Ich spürte ein Rinnsal Schweiß, das mir zwischen den Schulterblättern in Richtung BH herablief. Wenigstens wurde mir hier unten warm.

Es rührte sich nichts. Gar nichts. Englische Schmiedekunst – bestimmt hundert Jahre alt. Mit meinem alten MG war das anders. Den Midget konnte ich mit verbundenen Augen auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Solide englische Technik aus Gusseisen. Der stand in München in meiner Garage und tropfte trotz aller Versuche, es ihm abzugewöhnen, gemütlich sein Öl unter sich auf den Garagenboden.

Apropos München: Das würde warten müssen. Als Erstes kam das Meeting in Brüssel, schoss es mir durch den Kopf. Ich sollte schon am Sonntagabend nach Berlin fliegen. Walter, mein Chef, hatte das bestimmt organisiert, so richtig wichtigtuerisch. Wie er auf seinem Posten hatte landen können, war in meinen Augen ein Rätsel. Und eines der Dinge, die sich nur mit der schieren Größe dieser gigantischen Behörde erklären ließen. Man glaubte immer, der BND sei eine Armee aus einsatzbereiten Spezialkämpfern, die rund um die Uhr die Welt retteten. Weit gefehlt! Der BND bestand zu 85 Prozent aus Verwaltung, Auswertung und Analyse in der Zentrale. Schreibtischarbeit. Büropersonal. Zehn Prozent aller Mitarbeiter besetzten die geheimdienstlichen Residenturen in den deutschen Botschaften rund um den Globus. Ausgerüstet mit diplomatischen Papieren spionierte es sich leichter. Und nur fünf Prozent aller BND-Mitarbeiter waren Spezialagenten, die – wie ich – wirkliche Kampferfahrung hatten, hinter Feindeslinien erfolgreich gegnerische Strukturen infiltrieren oder gefährliche Evakuierungsmaßnahmen durchführen konnten.

Bei Dienstreisen schöpfte Walter seine Privilegien immer gerne aus. Der alte Angeber!

Im BND-eigenen Jet fliegen, das gefiel ihm. Und sich großzügig zeigen, indem er seine Untergebenen – wie mich – gnädigerweise mitnahm. Na ja, das stand ihm aufgrund seines Dienstranges eben auch zu.

Ich ließ den schweren Schlüssel sinken.

Brüssel.

NATO-Besprechung der Nachrichtendienste. Vorbereitung auf die Davos-Tagung: Weltwirtschaftsforum. Abgleichen der Bedrohungslage mit mindestens vierzig mehr oder weniger befreundeten Geheimdiensten, die ihre Eliten auf Teufel komm raus schützen wollten und sollten. Hinweise austauschen. Erkenntnisse teilen.

Dass ich nicht lache!

Ich versetzte der Pumpe einen Tritt.

Davos.

Das absolute Highlight des Jahres. Der wichtigste Termin im Kalender aller Staatslenker, aller Vorsitzenden systemrelevanter, gigantischer Konzerne, deren Umsatz das Bruttoinlandsprodukt mancher Länder übertraf, das ultimative Stelldichein aller politischen Strategen und mahnenden Wissenschaftler. Es ging in Davos um nichts weniger als um das Überleben der Menschheit auf einem zunehmend kaputten, zerstrittenen Planeten.

Das Wichtigste, die Balance zwischen Mensch und Natur, war längst zerrüttet. Die Natur hat begonnen, sich zu wehren. Die Menschen dachten, mit Geld die Schäden reparieren und den Klimawandel irgendwie aufhalten zu können, statt ehrlich zu sein und zu akzeptieren, dass es nur noch darum ging, wie wir uns den neuen klimatischen Bedingungen anpassen könnten. Etwas anderes, als Geld zu verteilen, fiel ihnen aber nicht ein.

Und dieses Geld – nicht nur Milliarden, sondern schon Billionen – war zunehmend wertlos geworden. Es war zu einem Spekulationsobjekt geworden und nicht mehr Ausdruck echter Werte, die irgendwann jemand wirklich würde einsetzen müssen. Zinsen und Zinseszinsen – und die Spekulation mit ihnen – untergruben so in atemberaubendem Tempo die Grundlage jeder Menschenklugheit.

Ende nächster Woche stand der jährliche Showdown der Weltelite in Davos an, wie schon in Pandemiezeiten in diesem Jahr in den April verlegt. Eine Riesenshow ohne Ergebnisse. Eine Placebo-Veranstaltung für die Natur, eine Beruhigungspille für die Menschheit. An der Substanz änderte sich nichts. Lösungen Fehlanzeige. Das globale Zocken ging ungestört weiter.

Und die Sicherheitsbehörden und Geheimdienste sollten kooperieren, damit in Davos nichts passierte. Damit Proteste im Keim erstickt wurden und unsichtbar blieben. Damit Aktivisten nicht durchkamen.

Damit die Ruhe der Elite nicht gestört und die Selbstbeweihräucherung nicht verhindert würde.

Aber niemand, wirklich niemand hatte im Moment einen guten Plan oder eine Vision, wie es weitergehen könnte und wohin die Menschheit sich entwickeln müsste, damit Fairness, Gerechtigkeit und Empathie wieder wertvoll würden und das Zusammenleben auf unserem Planeten eine neue Perspektive bekäme.

Nein, jeder kochte nach wie vor sein Süppchen, verfolgte eifersüchtig seine eigenen Interessen und ließ sich nicht in die Karten schauen.

Das spiegelte sich auch im Verhalten der Geheimdienste untereinander wider. Abschottung, Eifersucht, Misstrauen bis hin zu gegenseitiger offener Behinderung waren die Regel.

Ein Albtraum. Denn die Geheimdienste waren die Macht im Schatten. Eine geballte weltweite Intelligenz, zu der die fähigsten Menschen gehörten, die es auf dem Planeten gab. Und die wenig lukrative Jobs aus Überzeugung und unter Lebensgefahr erledigten. Wir könnten einen Unterschied machen – wenn man uns ließe. Aber letztlich waren wir jeweils nur exklusive Nachrichtenbeschaffer im Auftrag unserer eigenen Regierung.

Wir durften gar nicht an einem Strang ziehen, selbst wenn wir es wollten.

Ich spürte wieder die Kälte der Kellerwand im Rücken, an die ich mich gelehnt hatte. Davos ging mir nicht aus dem Kopf.

Das würde wieder ein zäher Auftritt werden. Außer mit den Israelis. Gut aussehende Typen. Die waren auch immer kooperativ. Offen. Effizient. Bei den meisten anderen verlor sich das Wesentliche in Eifersüchteleien und Kompetenzgerangel. Schade! Hatte ich alles für das Vorbereitungstreffen in Brüssel zusammen? Es war das erste Mal, dass ich in meiner neuen Funktion am Weltwirtschaftsforum teilnahm. Ich musste mich gut vorbereiten. Die Weltelite – die politische und die industrielle – versammelt in einem Bergdorf in der Schweiz, um die Zukunft der Menschheit zu besprechen, umgeben von Tälern und Wipfeln. Lauter Nadelöhre. Ein Albtraum für die Sicherheit. Fast alle Geheimdienste der Welt waren vertreten. Eingeladene und solche, die nicht erwünscht waren. Die tummelten sich auch herum – mehr oder weniger gut getarnt. Ein Heer von Vorkostern, Satellitenbildexperten, Kommunikationsprofis, Assistenten und Taschenträgern musste kontrolliert und im Auge behalten werden.

Und ich für Deutschland am Start.

Quellen für Gefahr gab es so viele wie noch nie zuvor: Rechtsextreme, Staatsleugner, Linksextreme, Reichsbürger, radikalisierte Klimaaktivisten bis hin zu Debt-for-peace, No-Globals oder Demokratiegegnern aus allen Teilen der Welt, Imperialismus-Nostalgiker, Despoten, Imperialisten, Systemkritiker und Millionen von Spinnern, die sich im Netz austobten, aufgestachelt von Oligarchen, mächtigen Familienclans und riesigen kriminellen Banden, legitimiert durch gewählte Volksvertreter und Präsidenten, die wie Kriegsherren die Macht an sich rissen. Religiöse Fundamentalisten noch gar nicht eingerechnet. Es war unmöglich einzuschätzen, wer wirklich gefährlich war, wer etwas durchziehen konnte und wer nur die Klappe aufriss.

Boris, schoss es mir durch den Kopf. Das Schwein. Der könnte, wenn er wollte. Ihm würde ich zutrauen, dass er alle Sicherheitsschleusen aushebelte.

Wenn wirklich etwas schiefginge und eine Bombe explodierte, wäre jedenfalls auf einen Schlag die gesamte Weltelite vernichtet: Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Forschung.

Rumms!

»Schätzchen, soll ich den Monteur noch mal anrufen?«, hörte ich meine Mutter rufen. »Oder kannst du selbst was ausrichten?«

»Mama! Geh weg von der Kellertreppe! Das ist gefährlich.«

»Ist ja gut. Reg dich ab!«