8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Sein Job: das Land zu schützen. Sein Gegner: der Terror. Seine Entscheidung: die härteste seines Lebens.

5. September 1977: Der Terror in Deutschland nimmt immer brutalere Ausmaße an. Auf offener Straße wird der Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer entführt. Roland Manthey, Chef des Verfassungsschutzes und mächtigster Staatsmann im Krisenfall, weiß auch ohne das Bekennerschreiben, wer dafür verantwortlich ist. Die RAF fordert die Freilassung ihrer inhaftierten Mitglieder im Austausch gegen die Geisel. Eilig beruft Manthey einen Krisenstab ein, der vor der größten Bedrohung in der Geschichte der Bundesrepublik steht. Während das verängstigte Volk den Atem anhält, sucht Manthey fieberhaft nach der Geisel. Doch als die Ereignisse eskalieren, steht er vor der schwersten Entscheidung seines Lebens …

Als Sohn des damaligen Verfassungsschutzleiters hat Stephan R. Meier die RAF-Zeit hautnah miterlebt und entwickelt daraus einen hochspannenden Politthriller.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 526

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

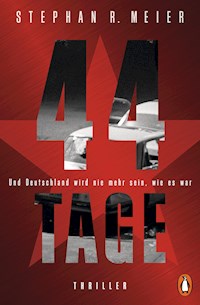

STEPHAN R. MEIER, geboren 1958, hat in China, Frankreich, Italien, Spanien, Thailand und den USA gelebt, wo er jahrelang in der Tourismusbranche gearbeitet hat. Neben dem Thriller NOW hat er zwei biografische Sachbücher veröffentlicht, darunter eines über seinen Vater Richard Meier, der in den Siebzigerjahren Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz war. 44 TAGE ist sein großer Thriller über den Höhepunkt der RAF-Zeit.

Außerdem von Stephan R. Meier lieferbar:

NOW. Du bestimmst, wer überlebt

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.

STEPHAN R. MEIER

44

TAGE

Und Deutschland wird nie mehr sein, wie es war

THRILLER

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2020 by Stephan R. Meier

Copyright © 2020 by Penguin Verlag, München

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Dieses Werk wurde vermittelt durch

die Literarische Agentur Michael Gaeb.

Umschlag: Hafen Werbeagentur, Hamburg

Umschlagmotiv: © ullstein bild – Sven Simon

Redaktion: Angela Kuepper

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-24997-7V005

www.penguin-verlag.de

Rechtlicher Hinweis

Dieses Buch ist ein Roman. Als literarisches Werk schafft es eine ästhetisch neue, künstlerisch-überhöhte Wirklichkeit, indem es zwar in einzelnen Passagen an reale Geschehen und Personen der Zeitgeschichte anknüpft, aber stets Anklänge an tatsächliche Vorkommnisse mit künstlerisch gestalteten, fiktiven Schilderungen vermengt.

Sämtliche Schilderungen sind deshalb unter Anlegung des gebotenen kunstspezifischen, ästhetischen Maßstabs zu betrachten und im Sinne der Kunstfreiheit als Fiktion anzusehen.

Das Beschriebene erhebt keinen Faktizitätsanspruch, mögen vielleicht hinter einzelnen Figuren auch reale Personen als Urbilder erkennbar scheinen. Alle im Roman auftretenden Personen sind durch die künstlerisch-ästhetische Gestaltung des Stoffes und die Ein- und Unterordnung in den Gesamtorganismus des Romans so verselbstständigt, dass das Individuelle, Persönlich-Intime zugunsten des Allgemeinen, Zeichenhaften der Figuren objektiviert ist.

Dies betrifft auch und insbesondere vermeintlich genaue Schilderungen von privaten Begebenheiten oder persönlichen Motiven und Überlegungen. Diese Beschreibungen sollen die möglichen Intentionen der objektivierten Personen erhellen und sind deshalb künstlerisch geboten und erforderlich.

Für die Opfer des Terrors: gestern, heute und morgen

Prolog

Der mausgraue Ford Transit mit der Aufschrift Blumen Krüger stand in einer Parkbucht vor dem Haus Nummer 23 des Glühwürmchenwegs. Genau hier erstreckte sich durch die Vorgärten hindurch eine Öffnung nach Norden, die auf einhundertsechsundvierzig Metern Luftlinie die Sicht auf die Außenmauer des trutzigen Gebäudes an der Solitudeallee ermöglichte: freies Schussfeld für die Funksignale. Die Uhr zeigte 03:39. Es war leicht bewölkt bei hoher Luftfeuchtigkeit; ab und zu nieselte es. Auf dem Gras und den ordentlich geschnittenen Büschen in den Vorgärten der Reihenhäuser lag ein nasser Film. Der Asphalt glänzte tiefschwarz, nur dann und wann unterbrochen von den Lichtinseln der Straßenlaternen.

Im Inneren des Lieferwagens war von der Außenwelt nichts zu spüren. Das Heck war fensterlos und mit einer dicken, schallschützenden Auskleidung versehen. »Dicht wie ein U-Boot«, hieß es im Fachjargon. Und das traf die Atmosphäre im Wagen ganz gut. Eng, stickig, atemfeucht, nacktes, bolzenverschweißtes Metall, aus dem eine Vielzahl von Reglern und Schaltern hervorstach. Zahllose Lämpchen und Anzeigen blinkten grün, gelb und rot.

Der Lieferwagen war eine der wichtigsten Waffen des Kalten Krieges. Er war angefüllt mit der neuesten Elektronik, ein Wettrüsten ohne Raketen. Zuhören können und wissen, was der Feind denkt und fühlt, war kriegsentscheidend im Konflikt der Worte und Werte, im Krieg des freien Westens gegen den Kommunismus, im Krieg der friedlichen Bürger gegen mordende Anarchisten. Vor allem, wenn, wie seit Wochen, dieser Konflikt mit dem Blut vieler Unschuldiger getränkt war. Und sich über die Medien die Angst breitgemacht hatte, dass die Kommunisten den Menschen erst alles wegnahmen und anschließend auch noch alle umbringen wollten.

Zwei Männer saßen auf sperrigen, im Bodenblech verschraubten Stühlen, die mit ihrem abgesplitterten sepiafarbenen Lack an Zahnarztstühle aus der Vorkriegszeit erinnerten. Zwei Tonbandmaschinen türmten sich vor ihnen auf, davor war ein schmales Brett mit abgegriffenem Klarlack als Ablage montiert. Eine Kladde mit Papierhalter für handschriftliche Notizen war darauf befestigt. Mikrofone ragten an Galgen aus der NATO-fähigen Funkanlage mit ihren zahllosen Drehknöpfen. Ein schwarzer Kasten darunter besorgte das elektronische Zerhacken der Übertragung.

Die Innenbeleuchtung des Laderaums bestand aus gerade mal zwei Standardfunzeln, die alles in ein trübes gelbliches Licht tauchten. Vier Schnappschüsse der Zielsubjekte waren mit Wäscheklammern an einem Draht befestigt, der von der Decke herabbaumelte.

Jetzt, tief in der Nacht, schwiegen die vier beharrlich. Kein Ton war aus den verwanzten Zellen zu hören. Nur der kleine Lüfter auf dem Dach des Lieferwagens, der die verbrauchte Luft absaugte, summte leise. Der ältere der Männer gähnte und schielte begehrlich zu der leeren Pritsche, die zwischen den beiden hinteren Radkästen eingeklemmt war. Darauf lagen eine dünne Matratze, eine schlampig zusammengerollte Polyesterdecke und ein fleckiges Kissen. Hier konnten sie abwechselnd schlafen.

In einer Holzkiste in der Ecke befand sich ein Stapel originaler Nummernschilder. Damit der Wagen nicht als Fremdkörper auffiel, wiesen die derzeit montierten Schilder die Kennung eines Nachbarorts aus.

»Is’ noch Kaffee da?«, raunte der Ältere. Die quälende Langeweile hatte tiefe Ringe unter seine Augen gezeichnet. Er sehnte sich nach einer Zigarette. Sein jüngerer Kollege deutete mit dem Kinn auf die Thermoskanne vor ihm.

Der Ältere der beiden beugte sich vor, angelte nach der Thermoskanne und verlor dabei fast das Gleichgewicht. Der Jüngere machte instinktiv eine Gegenbewegung. Kurz geriet der Lieferwagen ins Schaukeln. Die beiden langen Antennen auf dem Dach wedelten in der Dunkelheit. Das Signal aus den beiden tellergroßen, hochempfindlichen Richtempfängern verzerrte sich einen Atemzug lang.

Behutsam schraubte der Ältere die Thermoskanne auf, füllte den Deckel, der als Becher diente, und trank möglichst geräuschlos ein paar Schlucke des lauwarmen Filterkaffees, den sie bei Antritt ihrer Schicht am Abend zuvor mitgebracht hatten.

Fast zeitgleich knackte es in den Lautsprechern. Die Zentrale meldete sich.

»Zentrale?«

»Wir schalten jetzt um auf Klarnamen.« Eine Frauenstimme mit Kölner Akzent, die keinen Widerspruch duldete.

Klarnamen. Jetzt wurde es brenzlig. Keine Decknamen mehr. Nichts war mehr chiffriert. Wie immer bei einem Notfall oder einer schweren Krise, wenn jede Sekunde zählte.

»Verstanden, Zentrale, Klarnamen!«

»Tut sich was?«, fragte die weibliche Stimme um einige Nuancen weicher. Sie gehörte der Leiterin der Funkleitstelle im Amt. Auch sie war seit sechs Wochen ununterbrochen im Dienst. Zuverlässig, beinhart in der Sache, aber mit Verständnis für die nervenaufreibende, gefährliche Arbeit der operativen Teams.

»Negativ. Absolute Stille, keine Vorkommnisse.«

»P ist zugeschaltet.«

»Direkt?«, rutschte es dem Älteren heraus. Er spürte, wie sein Puls sich beschleunigte.

»Direkt. Wir haben eine Standleitung nach Bonn gelegt. Anweisung von P. Ich brauch nur auf den Hebel zu drücken.«

Die beiden Männer sahen sich kurz an. Der Ältere wischte sich die schweißfeuchten Hände an der Hose ab. Mit erstarkter Intensität lauschten beide in die Stille der gepolsterten Kopfhörer, die ihre Ohren vollständig bedeckten. P konnte theoretisch mithören.

Nichts.

Minuten verstrichen. Der Jüngere gähnte verhalten, lehnte sich, soweit es ging, in dem unbequemen Stuhl zurück und streckte die Arme nach oben, bis seine Fingerspitzen die an Eierkartons erinnernde Schaumstoffauskleidung des Daches berührten. Es knackte in seinen Schultern. Der Ältere sah irritiert zu ihm hinüber. Die erzwungene Intimität in dem engen Lieferwagen störte ihn mehr als der Einbruch in die Intimsphäre der Belauschten.

Es war schon anstrengend genug, stundenlang nichts zu hören und nichts zu tun. Jeder musste sein ganz persönliches Ritual erfinden, um nicht einzuschlafen oder unruhig zu werden. Psychische Robustheit war bei dieser Arbeit viel wichtiger als das Bedienen der Technik. Sie hörten anderen Menschen bei ihrem Leben zu. Manchmal nächtelang ereignislos, wenn die Abgehörten einfach nur schliefen. Was die vier Gefangenen betraf, kannten sie inzwischen jedes Detail ihres Lebens, jedes Rascheln der Decken, Schnarchen und Husten. Sie konnten sogar das Knacken der Medikamentenblister in den jeweiligen Zellen unterscheiden. Eine der beiden Frauen stöhnte oft im Schlaf und stammelte unverständliches Zeug, für sie so deutlich hörbar, als lägen sie neben ihr.

Aber diese Nacht war anders. Das spürten sie. Etwas eskalierte gerade nach dem wochenlangen Sturm, der über das Land gefegt war. Ganz Deutschland stemmte sich gegen die gewalttätige Bedrohung, deren Ausgangspunkt keine hundertfünfzig Meter entfernt hinter Stahlbeton und Eisengittern eingesperrt war. Nicht die kleinste Kleinigkeit durfte ihnen entgehen. Und sie wussten nie, wann diese kam. Sie konnten nur versuchen, die physische Präsenz des anderen still zu ertragen und sich so entspannt wie möglich auf die Geräusche in ihren Kopfhörern zu fokussieren.

Da schlugen plötzlich die Oszillografen aus. Eine Millisekunde später hörten sie in den Lautsprechern das erste Poltern. Etwas rutschte nur minimal zeitversetzt über den Boden. Ein Knacken ertönte, wie von berstendem hartem Plastik, gefolgt von einem Fluch.

Die beiden Männer beugten sich angespannt in ihren Stühlen vor. Sie waren blitzartig hoch konzentriert. Pressten die Kopfhörer fest auf die Ohren, lauschten angestrengt in die Nacht.

Eine Frauenstimme murmelte etwas Unverständliches. Ein Stuhl wurde über den Betonboden geschleift. Ein leises Stöhnen folgte. Dann rauschte es wieder in den Kopfhörern. Jemand wühlte in seiner Zelle in einem Besteckkasten.

Die Tonbänder liefen. Mit einem schnellen Blick überprüfte der Ältere, ob noch genügend Band auf den Leerspulen war. Die große Uhr zeigte 03:58.

»Zentrale!«, flüsterte der Ältere ins Mikrofon.

Ein Knacken bestätigte die Verbindung.

»Kommen!«, meldete sich die weibliche Stimme aus der Funkleitstelle prompt.

»Es gibt Bewegung! Es tut sich was!«

Eine Holzleiste wurde aus ihrer Verankerung gerissen und splitterte. Durch das Rauschen hindurch waren deutlich Schritte zu hören.

Die Oszillografen tanzten auf den Anzeigen, grün und rot, Nadeln schlugen in ihren Halbkreisen aus.

Eine Matratze quietschte, als jemand sich daraufsetzte. Ein Geräusch, das sie schon zahllose Male aufgenommen hatten. Sie wussten, welche der Zellen das war. Denn jede Matratze hatte einen unverwechselbaren, eigenen Geräuschabdruck, jeder Insasse hatte eine andere Art, sich daraufplumpsen zu lassen. Betten hatten sie abgelehnt.

Der Jüngere deutete mit dem Kopf auf eines der Fotos. Es zeigte einen Mann, der einen dünnen schwarzen Oberlippenbart trug: »der Handwerker« oder »der Söldner« genannt. Kein ideologisches Schwergewicht. Aber ein geschickter Bastler. Er kannte sich mit Elektronik aus, mit Rohren und Zündern. Mit Mechanik. Unverzichtbar für die Terroristen.

An der Tür des Lieferwagens wurde gerüttelt. Es war 04:03 Uhr.

»Moment«, sagte der Ältere ins Galgenmikrofon. »Zentrale: Wir kriegen Besuch.«

»Das ist der kleine Bergmeister«, sagte die Stimme aus den Lautsprechern. »Er holt die Bänder selbst ab. Anweisung von P.«

Die beiden Abhörtechniker sahen sich an. Sie hatten den kleinen Bergmeister bisher nie zu Gesicht bekommen. Er war ein Mythos. Einer der ganz wenigen von den mehreren Tausend Agenten des Amtes, die ihre Anweisungen im Ernstfall direkt von P bekamen. Ihm eilte der Ruf voraus, der Ausputzer zu sein, dem P am ehesten vertraute.

»Ihr lasst die Bänder laufen«, sagte die weibliche Stimme nun wieder ruhig.

Damit waren sie zu fünft. Andere Zeugen gab es keine, wusste der Ältere. Die Beamten drüben in der Justizvollzugsanstalt konnten nichts sehen. Die Videoüberwachungsanlage im Flur des Zellentrakts im siebten Stock war blind und taub geschaltet worden. Es sollte keine Zeugen geben für das, was in dieser Nacht geschah. Die Tonbänder im grauen Ford Transit waren die einzigen Tatzeugen.

Teil I Wie im Krieg

1Köln

Der Vorhang fiel, die Nachmittagsvorstellung in dem kleinen Avantgarde-Theater in der Kölner Südstadt war beendet. Höflicher, durchaus anerkennender Applaus brandete im Zuschauerraum auf, jedoch kein frenetischer Jubel. Das Licht ging an, das Publikum erhob sich gebührend langsam von den Sitzen. Einige schielten unauffällig nach den Reportern mit ihren Notizblöcken und machten sich auf den Weg ins kleine Foyer mit dem Kassenhäuschen. Andere sahen sich vergeblich nach einer Sektbar um.

Walter Buche, eine imposante, schlanke Erscheinung mit klugen Augen hinter einer übergroßen Brille und einer herzförmigen Kerbe in der Oberlippe, erhob sich aus seinem Klappstuhl in der dritten Reihe, knöpfte das Anzugjackett zu und strebte mit der Menge zum Ausgang. Ein feines Lächeln umspielte seine Lippen, er hatte sichtlich Spaß an der Vorpremiere des neuen Stücks von Botho Strauß gehabt. Die lange, leicht gekrümmte Nase verriet seine unbändige Neugierde und sein Blick die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzudenken. Seine fast rechteckige Stirn stand für Prinzipientreue und Intellekt, darüber stemmte sich widerspenstiges dickes Haar, dem kein noch so spießiger Schnitt Einhalt gebieten konnte.

Er war erster politischer Staatssekretär in Bonn und wohnte am Ubierring in Köln, nur einen kleinen Fußmarsch vom Theater entfernt, in einer weitläufigen Altbauwohnung mit großer Bibliothek, wo seine Frau auf ihn wartete. Die Einladung zur Vorstellung hatte er vom Ministerium erhalten. Eine willkommene Abwechslung, aber auch eine Gelegenheit nachzufühlen, was die Menschen gegenwärtig so dachten. Der kontroverse Dramatiker war nun mal eines der aktuellen Aushängeschilder einer satten, reichen Gesellschaft, die sich dem Luxus der Gesellschaftskritik hingeben konnte.

Buche richtete seine Krawatte, sah sich um, ob jemand Bekanntes in der Nähe war, und beschloss sodann, ein wenig Luft zu schnappen.

Noch bevor er das Foyer erreicht hatte, drangen die hektischen Sirenen von Polizei- und Feuerwehrautos an sein Ohr. Es waren viele, ungewöhnlich viele. Das Sirenengeheul schwoll an und ebbte ab und wurde von neuen Sirenen übertönt. Buche fühlte, wie sich die feinen Härchen in seinem Nacken aufstellten.

Etwas Größeres musste passiert sein. Buche versuchte, die vor ihm stehenden Theatergäste zu überholen, murmelte Entschuldigungen, kämpfte sich durch das Foyer und weiter durch den Ausgang. Auf dem Bürgersteig hielt er inne. Ein Krankenwagen schoss vorbei, gefolgt von einem heulenden Polizeiauto, einem grün-weißen VW-Käfer. Buches Atem ging schneller, er fühlte, wie sein Herz gegen die Rippen schlug. Plötzlich raste ein ziviles Fahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach in die Gegenrichtung. Kriminalpolizei, dachte Buche. Oder Staatsanwaltschaft. Im nächsten Moment schmetterte ein Löschzug mit lauten Fanfaren in einer Seitenstraße in der Nähe los. Der Lärm schwoll an und wurde unerträglich. Buche fühlte, wie sein Adrenalinspiegel anstieg. Er schürzte die Lippen. Zwang sich zur Ruhe. Keine Panik zeigen, keine Unsicherheit. Die Reflexe des Berufspolitikers übernahmen die Regie. Zuversichtlich lächeln!

Die Notfallsirenen von immer neuen Einsatzwagen kamen jetzt von überall her und wurden durch das Echo in den Häuserschluchten noch verstärkt, während andere durch große Entfernung gedämpft wurden. Wieder andere trompeteten explosionsartig ganz in der Nähe los. Buche hätte am liebsten die Hände auf die schmerzenden Ohren gelegt, ließ es aber sein, um sich keine Blöße zu geben. Er versuchte, das Ziel der Kranken- und Polizeiwagen zu orten, aber die Wagen fuhren in die unterschiedlichsten Richtungen. Chaos war ausgebrochen.

Es war 18:05 Uhr am 5. September 1977. Die frühherbstlich graue Stadt war in Lärm getaucht und von blauen Blitzen durchzuckt, die sich in den Fensterfronten der Häuser brachen. Der Himmel war bleifarben verhangen. Das Warnlicht der unzähligen Einsatzwagen ließ die tief hängende Wolkendecke bläulich zucken.

Buche machte einige Schritte, blieb dann instinktiv am Rand des Bürgersteigs stehen. Ein Panzerspähwagen rumpelte auf klobigen Reifen an ihm vorbei in Richtung Innenstadt. Buche sondierte die Lage, sah nach rechts und links. Die Besucher des Schaustücks, angelockt von der drängenden Kulisse der Sirenen, bildeten dichte Trauben in seinem Rücken. Fragende Blicke machten die Runde. Alle wirkten sehr ernst. Menschen nahmen sich bei den Händen.

Am Eingang des Theaters, das er eben verlassen hatte, machte er eine Bewegung aus. Neugierige scharten sich um einen Mann, der einen Block in der Hand hielt. Einer der Reporter einer Lokalzeitung, der eben noch im Theater gesessen hatte, war soeben aus der Telefonkabine im Foyer gekommen. Er wirkte erschüttert. Buche strengte sich an, mitzuhören.

»Es hat eine wilde Schießerei gegeben mit mehreren Toten. Jemand ist entführt worden. Noch weiß keiner, wer oder warum. Es ist mit Maschinengewehren geschossen worden.«

Buche schwante Übles. Maschinengewehre! Hatten die Terroristen wieder zugeschlagen? Drei Tage war es her, dass er an der Vorstellung des jüngsten Terrorismusberichts im Innenausschuss teilgenommen hatte. Der BKA-Präsident hatte eindringlich gewarnt, dass sich die Republik im Krieg befinde. Von eintausendzweihundert Terroristen war die Rede, mit einem Umfeld von bis zu sechstausend Sympathisanten. Eskalierte die Lage? Nach jahrelangen Provokationen, nach Morden, Bränden und blutigen Geiselnahmen? Wurden wie bei Generalbundesanwalt Siegfried Buback im April jetzt wieder Menschen auf offener Straße von den Terroristen hingerichtet?

Hoffentlich nicht! In Gedanken versunken, trat er einen Schritt zurück, wandte sich um und ging mechanisch los. Er hatte die Zahlen im Bericht des BKA-Chefs für weit übertrieben gehalten. Der führte sich auf wie ein Wildwestsheriff, fand Buche. Je mehr man das Problem aufbauschte, umso schneller fühlte man sich bedroht. Je mehr man sich auf höchster Staatsebene reizen und provozieren ließ, umso schlimmer wurde die Hysterie bei den Menschen im Lande. Vor allem für die Regierungsmitglieder galten nun Besonnenheit, Ruhe und unerschütterliches Vertrauen in die Justiz und den Rechtsstaat. Das war eher Buches Stil, davon war er felsenfest überzeugt. Sonst bestand die Gefahr, dass die Reaktionen auf Terroranschläge weit mehr Schaden anrichteten, als die Terroristen mit ihrem geringen Personal und ihrem bescheidenen Material es jemals vermochten.

Buche warf einen Blick auf die verängstigten Menschentrauben, die sich spontan gebildet hatten. Genau das war es, was Terrorismus erzeugte: Angst! Ihn fröstelte. Es war das erste Mal, dass er so nahe an einem Anschlag dran war. Jetzt musste er beweisen, dass er in der Lage war, einen kühlen Kopf zu bewahren. Er setzte eine zuversichtliche Miene auf und ging weiter.

Ja, sie nannten sich Rote Armee Fraktion. Was so kriegerisch klingen sollte, war nichts als ein Haufen von Verbrechern mit mickrigen Mitteln und hochgradiger Skrupellosigkeit. Sie hatten gemordet, entführt, Brände gelegt und es somit verstanden, dem Staat und der Gesellschaft tiefe Wunden zu reißen, mitten in die Seele einer friedlichen Gemeinschaft hinein, die eine glänzende Zukunft vor sich hatte. In diese Zuversicht hinein hatten sie Angst gesät und wollten demonstrieren, dass die Regierung unfähig war, die Bürger zu schützen. Hilflos rüstete der Staat immer weiter auf – und blieb weitgehend machtlos.

Buche wollte nach Hause. Jetzt. Schnell.

Aus einer Gruppe von Schaulustigen, die er passierte, klang das Wort RAF an sein Ohr. Eine neue Information? Also doch? Oder nur eine Vermutung? Er ging nun zügiger zu seiner Wohnung.

Der psychologische Schaden, den diese Handvoll Terroristen anrichten konnte, war schwerwiegend: Die Menschen fühlten sich nicht mehr sicher, mieden große Veranstaltungen und spürten die allgegenwärtige Ohnmacht. Wenn es so weiterging, würden sie das Vertrauen in den Staat und seine schützende Obhut verlieren. Was konnte er als hoher Regierungsbeamter dagegen tun?

Er hatte ein freies Stück Bürgersteig vor sich und beschleunigte seine Schritte. Was sollte die Regierung dem entgegensetzen? Eine beispiellose Sicherheitsshow? Computerfahndung? Geschickt getarnte Geheimdienstoperationen? Panzer auf der Straße? Alles gleichzeitig? Was war am erfolgversprechendsten? Das war die große Frage.

Buche zog sein Jackett enger um den Leib, straffte die Schultern und blieb vor einer roten Fußgängerampel stehen. Hatte die Regierung, der er angehörte, den Erfolg der RAF nicht überhaupt erst möglich gemacht? Hätte man sich hinsetzen und mit den Mitgliedern reden sollen? Fragen, was sie sich eigentlich vorstellten? Das war vielen undenkbar vorgekommen. Es war leichter gewesen, die Budgets für Sicherheit und Polizei im Eilverfahren um Milliarden zu erhöhen. Doch je bedeutender und teurer die Reaktion des Staates, umso mehr Bedeutung hatte die RAF gewonnen. Sie war sogar schon zum Staatsfeind Nummer eins aufgestiegen. Nur höchste Stellen beschäftigten sich mit ihr. Sie stand auf den Agenden aller Parteien und Ministerien an erster Stelle. Sie beherrschte die Gesetzgebung, das Parlament, und die Exekutive, die Polizei und die Schlagzeilen. Sie hatte den Staat schon Milliarden gekostet. Das alles hatte sie geschafft! Sie hatte sich zum wichtigsten Thema der Gegenwart aufgeschwungen. Buche war überzeugt: Die Politik selbst hatte den Kampf gegen die RAF zur ideologischen Chefsache ernannt, ihr damit das enorme politische Gewicht gegeben, das sie jetzt hatte. War das nicht die große Falle, in welche seine Regierung getappt war?

Er überquerte die ersten Fahrspuren des Rings, blieb auf der Verkehrsinsel stehen, um weitere Einsatzwagen vorbeirasen zu lassen, und brachte dann die Richtung Rhein führenden Fahrspuren hinter sich. Er kam an den typischen Südstadt-Kneipen vorbei, beobachtete aus den Augenwinkeln auf den laufenden Fernsehern entsetzt die ersten Bilder von abgedeckten Leichen auf dem vor Glassplittern glitzernden Asphalt, von einem umgestürzten Kinderwagen, von einem hellen Strich-Acht-Mercedes mit zerschossener Heckscheibe, einem aktuelleren Modell mit geborstener Motorhaube, von Trümmern auf der Straße und dem Bürgersteig und einer brutal zerschossenen S-Klasse. Es sah aus wie Krieg. Eine Apokalypse mitten in Köln, wenige Kilometer von ihm entfernt. Buche sah die Uhrzeit auf der Leuchtreklame seiner Apotheke: 18:09.

Schon immer hatte er feine Antennen gehabt, ein gut funktionierendes inneres Radarsystem. Jetzt spürte er mit jeder Pore, wie die Angst und das Entsetzen von den Menschen um ihn herum Besitz ergriffen. Die Nachrichten – vor allem die Bilder – erzeugten eine Welle aus Schrecken, Entsetzen und Unverständnis. Und ohnmächtiges Mitleid. So funktioniert Terror, dachte er, während er seine Schritte weiter beschleunigte. Wurde nun alles noch viel schlimmer? In seinem Hinterkopf wusste er, dass er genau jetzt ganz woanders sein müsste, im operativen Lageraum des Innenministeriums. Er begann zu laufen.

Dabei kam es ihm so vor, als würden sonst wildfremde Menschen vor Kneipen, Geschäften und auch vor der großen Buchhandlung an der Ecke, an der er gerade vorbeihastete, in ihrer Verstörung gegenseitig Halt suchen, Losungen austauschen, Nachrichten aufnehmen und weitertragen. Jeder sprach mit jedem, in der Hoffnung auf ein Stückchen Information über das, was passiert war. Der Zwang, das Geschehene einordnen zu können, war übermächtig. Die Fernsehprogramme waren unterbrochen worden, Radios schrillten aus geparkten Autos am Straßenrand. Entsetzen machte sich breit wie ein giftiges Gas, man rückte zusammen, suchte Schutz.

Von dem tiefen Desinteresse der Menschen aneinander, das Botho Strauß nicht mal eine halbe Stunde zuvor noch auf der Bühne angeprangert hatte, war nichts zu spüren. Die Leute wirkten geeint. Wenn auch durch irgendein fürchterliches Grauen, aber geeint. Alle schienen plötzlich in die gleiche Richtung zu blicken. Auch das war eine Wirkung des Terrors. Eine positive. Wenn nicht die Opfer wären …

Buche wich einer alten Dame aus, die eben aus einem Taxi gestiegen war und auf einen Krückstock gestützt den Bürgersteig überquerte. Sie schien blind für die Ereignisse. Er schätzte, dass sie so alt war wie seine Mutter. Kriegsgeneration. Nicht so leicht zu beeindrucken.

Endlich konnte er das Haus mit der Gründerzeitfassade, den gemütlichen Fenstern und Simsen sehen – sein Zuhause, das ihm Geborgenheit und Sicherheit gab. Er hastete weiter, bis er das Portal erreicht hatte. Mit fliegenden Fingern rammte er den Schlüssel in das Messingschloss der Haustür, stürmte die Treppe in den ersten Stock hinauf und sah seine Frau in der offenen Wohnungstür stehen. Seine Frau, die ihm mit gefasstem, aber besorgtem Blick schon den Telefonapparat mit dem langen gedrehten Kabel entgegenhielt.

2Kairo

Heller Sonnenschein fiel in das Abteil, als Ermano Rodriguez das Rollo hochzog. Durch das offene Fenster drang der Geruch nach Exkrementen, mit denen die Felder gerade gedüngt wurden. Ihm gegenüber saß Florales Lopez in einem kakifarbenen Kostüm und mit einer schwarzen Kurzhaarperücke auf dem Kopf, wie es dem Foto in ihrem falschen Pass entsprach, und rümpfte die Nase. Ihr dünnes blondes Naturhaar hatte sie sich heute früh am Flughafen Athen sorgfältig an den Kopf geklebt.

Draußen war ein schmaler Streifen Grün zu sehen, staubig, wie alles in diesem Teil der Welt. Das Nildelta im Herbst: die fruchtbarste Region Ägyptens.

Der Zug ratterte und ächzte. Er fuhr nicht schnell; ägyptische Züge fuhren nie schnell. Knochige, dunkelhäutige Männer, die an den Gleisen entlang auf Eseln ritten, starrten das Paar in dem Abteil an. Auf den Feldern bückten sich Frauen beim Jäten. Sie rückten wie Soldaten im Gleichschritt vor.

»Die Fahrt dauert noch eine ganze Weile«, erklärte Rodriguez nach einem Blick auf seine Uhr in leichtem Frankfurter Dialekt. Er ließ das Rollo wieder herunter.

Ihr Ziel war Tall as-Sultan in der Grenzstadt am Gazastreifen, noch dreihundert staubige, schaukelnde Kilometer entfernt, wo sie den berüchtigten »Doktor« treffen würden.

Lopez seufzte, legte die Füße auf den freien Sitz neben Rodriguez, setzte in dem abgedunkelten Abteil ihre Sonnenbrille auf und lehnte sich zurück. Sie muss Kräfte sammeln, dachte Rodriguez.

Lopez war vorher noch nie in dem stinkenden Treibhaus gewesen, dem Ausbildungscamp des »Doktors« in der Wüste, von dem ihre Genossen im antiimperialistischen Kampf mit so glühendem Eifer erzählten.

3 Köln

Einen Kilometer Luftlinie vom Ubierring entfernt raste eine gepanzerte nachtschwarze Mercedes-S-Klasse Richtung Süden. Vorweg bahnte ein ziviler Wagen der GSG 9 – ein dunkelgrüner Opel Rekord mit zuckendem Blaulicht und Sirene – den Weg. Ein Streifenwagen versuchte, an ihnen dranzubleiben.

An der Kreuzung Bonner Straße und Gürtel hatte eine Polizeiblockade im Rahmen der sofort eingesetzten Ringfahndung den Verkehr komplett zum Erliegen gebracht. Die Kolonne musste abbremsen und wurde im nächsten Moment von wild gestikulierenden Polizisten über den Bürgersteig hinweg an der Sperre vorbeigeleitet. Mit halsbrecherischem Tempo ging es weiter nach Süden. Der Konvoi bog auf Höhe des Marienburger Südparks ab, fegte am Tennisclub vorbei und hielt kurz darauf am Ende einer Sackgasse vor einer zweistöckigen Villa, dem zu einer Sicherheitsfestung ausgebauten Dienstwohnsitz von Roland Manthey, dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz.

Eine zweite gepanzerte nachtschwarze Mercedes-S-Klasse wartete schon abfahrbereit vor der Tür, vier Maschinenpistolen im Anschlag haltende zivile Beamte der Antiterroreinheit des Grenzschutzes sicherten den Wendehammer der Sackgasse. Hinter den Büschen der Vorgärten der Nachbarhäuser standen acht Zivilbeamte des Bundeskriminalamts, Bereich Personenschutz, und deckten eventuelle Gefahren aus den hinteren Teilen der Gärten der Nachbarn ab. Alle hatten für heute schon Dienstschluss gehabt, nachdem Manthey erst kurz zuvor sicher nach Hause gebracht worden war. Ein Blitzalarm hatte den Feierabend der Männer beendet.

Ein dritter, ebenfalls gepanzerter nachtschwarzer Mercedes raste einen Moment später in die Sackgasse und reihte sich in die Kolonne vor Mantheys Haus ein. Vorne rechts sprang der Kommandoführer vom Beifahrersitz, sichtete kurz die Umgebung und lief auf die Haustür zu, um Manthey durch den Vorgarten zu eskortieren. Aus dem Rücksitz schälten sich zwei weitere Leibwächter des Grenzschutzes mit Maschinenpistolen im Anschlag. Die Motoren liefen. Deutlich waren in den geöffneten Türen der Panzerlimousinen die Schießscharten erkennbar, durch welche die fahrenden Festungen von innen heraus verteidigt werden konnten.

Der Staat schützte seine obersten Repräsentanten. Und dies war das mit Abstand effizienteste und brutalste Schutzkommando, das es zurzeit in Deutschland gab.

Zwei Beamte auf Motorrädern der Kölner Polizei trafen ein und setzten sich mit ihren drehenden Blaulichtern vor den abfahrbereiten Konvoi.

Eine Stahltür in Holzoptik bildete den Eingang des Hauses, links und rechts davon ragten zwei bodenlange Fensterscheiben aus schusssicherem Panzerglas auf.

Der Kommandoführer hatte die Haustür gerade erreicht, als sie sich von innen öffnete.

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz stand in dunkelblauem Anzug und Krawatte abfahrbereit im Türrahmen. Er war drahtig, hatte dichtes grau meliertes Haar, maß einen Meter achtzig und hatte ein markantes Gesicht mit scharfen, attraktiven Zügen. Besonders auffällig war sein stechender Blick aus den glasklaren eisblauen Augen. Kurz verabschiedete er sich von seiner Frau und lief, von weiteren Sicherheitsbeamten eskortiert, die in der Küche des Hauses auf ihn gewartet hatten, eilig zu der mittleren der drei Limousinen. Spannung und höchste Aufmerksamkeit durchliefen die sechzehn Mann starke Sicherheitstruppe.

Manthey wusste: Es waren die gefährlichsten Momente des Tages. Die An- und Abfahrt am Haus, die täglichen Routen und sich wiederholenden Wege sowie die Orte der öffentlich bekannten Termine.

Er hielt seinen Mädler-Aktenkoffer in der einen Hand und lose Akten in der anderen. Es war keine Stunde her, dass er sein Büro verlassen hatte, als er sich wieder in die abgedunkelte Limousine fallen ließ, die gepanzerte Fondtür wie bei einem Tresor zuschnappte, die bewaffneten Beamten in ihre Begleitfahrzeuge sprangen, die Türen zuknallten und der Konvoi mit zuckenden Blaulichtern und unter Vollgas brüllenden Motoren in Bewegung kam. Sekunden später hatten sie die Sackgasse verlassen. Ein Vorhang im ersten Stock der Villa gegenüber wurde wieder ordentlich zurechtgeschoben.

Die Wagenkolonne war kaum um die Ecke gebogen, als Manthey auch schon über die zwanzig Kilo schwere, abhörsichere Bordanlage telefonierte und sich mithilfe der ersten verifizierten Erkenntnisse aus der Bereitschaftsstelle ein Bild dessen zu machen versuchte, was eigentlich passiert war. Annemarie, die Leiterin der Funkleitstelle und damit Augen und Ohren des Amtes, wurde zugeschaltet.

Die Erkenntnisse waren noch spärlich. Der mitgehörte Polizeifunk gab kaum etwas her. Der eigene Funkverkehr des Amtes erging sich in widersprüchlichem Rätselraten und hektischen ersten Befehlen, und was die Überwachungsteams und die Funkkanäle anging, die die Ministerien und Polizeibehörden des Bundes und der Länder koordinierten, sah es ganz ähnlich aus.

»Da herrscht noch großes Chaos«, fasste Annemarie zusammen. »Keiner weiß genau, was geschehen ist. Vier Tote sind gefunden worden. Schleyer ist weg. Er soll in einen VW-Bus geschleift worden sein, sagt eine Augenzeugin. Sind Sie unterwegs?«

»Bereiten Sie den Sitzungssaal vor. Krisenlage. Bin gleich da.«

Manthey beendete das Gespräch und sah nach vorn zu Heinz, seinem Fahrer, der die Zweieinhalb-Tonnen-Limousine mit hohem Tempo wie einen störrischen Gepäckwagen durch Absperrungen, über blockierte Kreuzungen und vorbei an gaffenden Menschentrauben auf den Bürgersteigen manövrierte. Dabei hatte der Mann auch noch die vorausfahrende und die nachfolgende identische S-Klasse, die weiter vorn alles zur Seite räumenden Polizeiwagen und Zivilfahrzeuge sowie die links und rechts schaukelnden Motorräder der Antiterroreinheit des Grenzschutzes im Auge. Gleichzeitig musste er die Funk- und Telefonanlage im Blick behalten.

»Das Kanzleramt auf Kanal zwei!«, rief Heinz nach hinten. Manthey nahm den Hörer von der Gabel und meldete sich.

Manfred Schüler, der Leiter des Bundeskanzleramts, war am anderen Ende der Leitung und wollte wissen, ob er bereits auf dem Weg zu ihm sei.

»Nein, Herr Kanzleramtsminister, ich treffe erst Innenminister Maihofer. Der ist schon in Köln. Wir kommen dann zusammen ins Kanzleramt. Danke!« Manthey legte auf und atmete durch.

Die RAF hatte zugeschlagen. Diesmal besonders brutal. Und ganz in der Nähe. Hunderte Geschosshülsen waren gefunden worden. Ziel war die im Vergleich zu ihm nur mäßig gesicherte Fahrzeugkolonne des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer gewesen. So viel stand bis jetzt fest. Von Schleyer selbst fehlte bislang jede Spur. Er war nicht unter den vier Toten, wie Annemarie vorhin berichtet hatte.

Manthey fluchte innerlich. Noch eine Entführung! Und vier Tote! Auf offener Straße. Mitten im Berufsverkehr. Er wählte die Kurzwahl zum Amt. Der Bereitschaftsdienst meldete sich sofort. Mantheys Stimme am Telefon wurde schneidend. Er gab erste Anweisungen, versetzte sein Amt in höchste Alarmbereitschaft und wies an, welche Ressortchefs sich ab sofort unbegrenzt zur Verfügung halten mussten: Beschaffung, Extremismus und internationale Beziehungen. Dann verlangte er wieder Annemarie. Er wies sie an, eine Abschrift der wichtigsten Meldungen des Polizeifunks und aller relevanten Telefonmeldungen in Stenoschrift anzufertigen.

Während er sich die neuesten Details durchgeben ließ, blätterte er in dem losen Bericht, dessen Studium er zu Hause begonnen hatte, bevor der Alarm eintraf. Er stammte vom vergangenen Juni und trug den Aufdruck: TOPSECRET! Es handelte sich um einen ultrageheimen Report über CIA-Aktivitäten, den ihm der Direktor der CIA, sein Amtskollege George H. W. Bush, vor zwei Tagen per Kurier hatte schicken lassen. Die Übergabe hatte, wie bei einem direkten Austausch von Dokumenten zwischen den beiden Geheimdienstchefs üblich, in der American Anglican Church in Bad Godesberg stattgefunden, wo der Geistliche mit dem Decknamen »Pfarrer Morgenschweiß« die versiegelten Depeschen an einen Vertrauten Mantheys ausgehändigt hatte.

Die Kolonne raste weiter durch die von der Polizei geschaffenen Gassen im Berufsverkehr, überquerte Kreuzungen bei Rot, hetzte über Straßenbahnschienen, bog in hohem Tempo scharf ab und fuhr im Slalom über Verkehrsinseln, an Haltestellen und Kiosken vorbei auf der Suche nach freier Fahrt. Manthey stemmte sich mit einem Fuß in den Boden der Limousine, lehnte das andere Knie an die gepanzerte Tür und drückte mit dem linken Ellbogen gegen die heruntergeklappte Mittelarmlehne. Er brauchte seine ganze Körperspannung, um bei der rasenden Fahrt nicht im Fond hin- und hergeschleudert zu werden. Der Mädler-Koffer auf dem Sitz neben ihm schoss immer wieder in den Rücken des Fahrersitzes.

Den Telefonhörer am Ohr, überflog Manthey den mit dem Ellbogen eingeklemmten Bericht und machte einen Knick in die rechte obere Ecke derjenigen Seite, ab der es um Deutschland ging und um die Einflussnahme des russischen Geheimdiensts auf den deutschen Terrorismus. Und darum, welcher Kanäle im Nahen Osten sich der KGB bediente. Also doch, dachte Manthey. Fragt sich nur, wie tief sie in Details verstrickt sind.

Die Fahrzeugkolonne schoss über die Innere Kanalstraße, erreichte die Stelle, an der das stählerne Tor den Weg in den Hof des Verfassungsschutz-Hochhauses freigab, passierte die letzte Kreuzung, die von der Polizei für den Konvoi blockiert worden war, und tauchte unter der bereits geöffneten Schranke hindurch ins Innere des Gebäudekomplexes. Die Fahrzeuge hielten mit noch eingeschalteten Blaulichtern im weitläufigen Hof; nur die Limousine, in der Manthey saß, raste weiter über das Gelände, senkte die Nase in die Einfahrt zur unterirdischen Garage und hielt tief im Kern des Bürogebäudes vor dem Aufzug, mit dem er ohne Halt in die oberste Etage fahren konnte, wo sich sein Büro befand. Annemarie wartete mit einem Stapel Papiere in der Hand bereits auf ihn.

Sobald der Fahrer um den Wagen herumgekommen war, bedeutete Manthey ihm, den Mädler-Koffer, die Papiere und Akten an sich zu nehmen, und hievte sich, immer noch telefonierend, aus dem Wagen.

Sekunden später hatte er das wichtige Gespräch mit dem Innenministerium beendet und drückte seinem Fahrer den Hörer in die Hand.

Noch am Telefon hatte er erfahren, dass der Bundeskanzler einen Krisenstab eingesetzt hatte und er sich bereithalten solle. Das Innenministerium hatte ihn offiziell informiert und seine besondere Rolle während der Staatskrise aktiviert. Manthey atmete tief durch und straffte die Schultern. Durch den Terrorakt hatten sich schlagartig die Hierarchien neu verteilt. Das Ministerium war zwar der Dienstherr des Verfassungsschutzes, aber in extremen Notlagen wie der Entführung eines Politikers oder Industriekapitäns, so wie Schleyer es war, rückte der Präsident des Verfassungsschutzes in der Amtshierarchie am Kabinett und an seinem Dienstherrn vorbei direkt neben den Bundeskanzler, um die Krise möglichst effizient zu bekämpfen. Die Verfassung sah das so vor, damit zwischen der höchsten politischen Entscheidungsinstanz, dem Bundeskanzler, und dem obersten Schützer und Hüter der Verfassung des Landes keine politisch bedingten Reibungsverluste möglich waren. Deshalb war es so wichtig, dass Manthey keiner Partei angehörte und seine Loyalität allein dem Amt zum Schutz der Verfassung galt.

Er nahm den Mädler-Koffer sowie die Dokumente aus der Hand des Fahrers entgegen und eilte mit einem Nicken an Annemarie vorbei in den Aufzug. Nachdem er sich versichert hatte, dass Annemarie hinter ihm in die Kabine getreten war, drehte er den Schlüssel im Schloss des Tableaus, um den Aufzug für andere Nutzer zu blockieren. Mit ihm gelangten sie direkt in sein Büro. Annemarie presste die Papiere und Akten an ihre Brust, während beide darauf warteten, dass die Türen sich schlossen. Sie war Anfang vierzig, trug seit Neuestem kinnlanges, zu einem Bob frisiertes blondes Haar und war eine der wenigen Personen im Amt, die ihm widersprechen konnten. Konzentriert beobachtete sie ihn.

Nachdem sich der Aufzug mit einem Ruck in Bewegung gesetzt hatte und sie allein waren, sagte Manthey schlicht: »Danke!«

»Sie können voll auf mich zählen, Herr Präsident«, erwiderte sie.

»Waren Sie heute schon zu Hause?«

Verblüfft sah Annemarie ihn an, während sich der Aufzug in Bewegung setzte.

»Ja, ich war schon zu Hause. Ich hatte bei den vielen Sirenen aber gleich ein komisches Gefühl. Als ich es dann im Radio gehört habe, bin ich sofort hierhergefahren. Leider haben wir bis jetzt nicht viel.«

»Steht Ihr Team?«, fragte Manthey, er hatte unweigerlich die Stimme gesenkt.

»Voll und ganz. Ich habe alle zusammengetrommelt«, flüsterte Annemarie.

»Gut!«, sagte er leise und nickte. »Ich glaube, die werden Sie auch brauchen. Wir müssen mit einer schwierigen Situation fertigwerden. Das eskaliert jetzt.«

Der Aufzug fuhr nahezu geräuschlos nach oben. Annemarie strich sich nervös den Rock mit der freien Hand glatt.

»Sie wissen ja, Sie können sich auf mich verlassen. Wir schaffen das«, meinte sie. »Sagen Sie mir einfach Bescheid, was getan werden muss, und ich kümmere mich darum.«

Manthey sah sie an.

»Danke«, sagte er.

Damit war unausgesprochen eine zweite, für alle anderen unsichtbare, geheime Ebene innerhalb des Geheimdiensts aktiv geworden.

***

Annemaries Blick ruhte auf ihrem obersten Chef, zu Lebzeiten schon ein Mythos in Geheimdienstkreisen. Von seinen Mitarbeitern wurde er nur P genannt. Sie spürte, dass sie für P in den nächsten Tagen und Wochen Dinge anzukurbeln hatte, vor denen selbst die operativen Abteilungsleiter und Ps eigene Vizepräsidenten geschützt werden mussten. Es gab ein Netzwerk innerhalb des Dienstes, quer durch verschiedene Abteilungen hindurch, mit verschwiegenen, der Arbeit des Dienstes verpflichteten und P unbedingt treuen Mitarbeitern, das dafür sorgte, dass besonders geheime Operationen auch geheim blieben und weder in die Mühlen des Behördentratsches noch in die Ministerien oder gar durch die Presse an die Öffentlichkeit gelangten. Sie selbst war mit der Koordination dieses besonderen Netzwerks betraut. In diesem Moment, in der wortlosen Isolation im exklusiven Aufzug des Präsidenten, war ihr mehr denn je bewusst, dass sie Ps Schnittstelle zu diesem Netzwerk war und ihm unter allen Umständen den Rücken freihalten musste. Und noch ein weiterer Umstand beschäftigte sie, ausgelöst durch Ps Nähe und seine schweigende Aura der Macht, mit wachsender Sorge. Ein rein privater und emsig geheim gehaltener Grund, der sie sehr beunruhigte, weil er ihr persönliches Umfeld, ihre eigene Familie betraf. Niemand im Amt wusste, dass ihr eigener Sohn an der Kölner Universität in Sympathisantenkreise der RAF gerutscht war. Das zunächst noch schwärmerische Che-Guevara-Poster in seinem Zimmer, das man in den meisten Pubertätshöhlen Gleichaltriger fand, war in den vergangenen Monaten an die Wand gepinnten Sprüchen wie »Die Scheibe klirrt, der Sponti kichert, hoffentlich Allianz versichert« oder »Petting statt Pershing« gewichen, bis eines Morgens das Symbol der RAF schlechthin – die Heckler & Koch MP 5 vor dem roten Stern – in Fototapetenformat an der Wand über seinem Bett geprangt hatte. Annemarie war fast das Herz stehen geblieben. Ihr geliebter kleiner Lockenkopf, den sie vaterlos aufzog, hatte seither auf pure Provokation geschaltet. Was sie ganz besonders beunruhigte, war das zunehmende Schweigen, das zwischen ihr und ihrem Sohn herrschte. Immer öfter hatte sie das Gefühl, dass er ihr entglitten sei. Und das machte die Situation in ihren Augen so gefährlich. Sie hatte keine Mittel, um herauszufinden, wie weit er in die Unterstützerkreise der RAF hineingezogen worden war. Natürlich konnte sie sich niemandem im Amt anvertrauen, ihr Sohn schwieg sie nur wütend an, und auf eigene Faust konnte und durfte sie nicht ermitteln. Sie wäre verpflichtet gewesen, den Flirt mit der Gesinnung der RAF, auf den ihr Sohn sich da eingelassen hatte, dem Verfassungsschutz zu melden, und hätte P längst informieren müssen. Schließlich arbeitete sie an einer sensiblen Stelle in dem Staatsapparat, der die RAF vernichten sollte. Ja, sie liebte ihren Sohn. Doch sie war auch stolz darauf, eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft fähiger, verschwiegener und loyaler Profis anzuführen, die P vertrauten, sich seiner Führung widerspruchslos ergaben und seiner bestechenden Logik im zähen Räderwerk der Behörde schnell und gründlich folgten.

Der Aufzug hielt im siebten Stock, die Türen glitten zur Seite. Ps Büro wurde sichtbar, ein zwanzig Meter langer und acht Meter breiter Raum mit großer Fensterfront, riesigem Schreibtisch, Sitzgruppen auf dem hochflorigen grauen Teppich und einer zehn Meter langen, mit Palisander getäfelten Schrankwand, in der sich sogenannte Theatertüren, die in unsichtbare Nebenräume führten, und ein Dutzend schwere Tresore verbargen.

P durchmaß sein Büro im Eilschritt, gefolgt von Annemarie. Deutlich sah sie die Ausbeulung unter der linken Achsel, wo die Smith & Wesson »Man-Stop« steckte. Ein Revolver, geladen mit Dumdumgeschossen, die tellergroße Austrittswunden rissen.

Unaufgefordert nahm Annemarie in einem der Besuchersessel Platz und beobachtete, wie P seinen Aktenkoffer auf den Tisch wuchtete, die Papiere auf die Konsole neben seinem Schreibtisch warf und nach einem der zwanzig Telefone griff, die auf der Konsole standen.

Sie kannte P, er war längst im Krisenmodus. Konzentriert, überlegt und fokussiert. Die stechenden hellblauen Augen in dem fein gemeißelten Juristenkopf mit dem dichten, an den Schläfen ergrauten Haar schienen Funken zu sprühen. Auch wenn ihr sein Blick heute noch eisiger vorkam als sonst, vertraute sie ihm. Es ging ihm um die Sache, nicht um parteipolitische Interessen, wie bei ihren bisherigen Dienstherren. Er war kein Politiker, kein Parteivasall, sondern ein pragmatischer, und – wenn es sein musste – auch eiskalter Profi, der die Sprache der Agenten, Spione und Überläufer genauso fließend sprach wie die der gestelzten Theoretiker aus der Politik. Er hatte einen Doktor in Jura und ein grenzenloses Interesse an Psychologie.

Bei aller Hektik und Konzentration nahm Annemarie in Ps Gesten, seiner Körperhaltung und seiner Miene ein heiteres und doch niemals offen ausgesprochenes Machtgefühl wahr. Sie bewunderte Männer, die mächtig waren, ohne es sagen zu müssen. Gedankenverloren schlug sie die Beine übereinander.

Annemarie gab ihm Zeit, sich einzurichten, seinen Schreibtisch für den bevorstehenden Kampf zu ordnen wie ein General sein Schlachtfeld. Wer den Rechtsstaat zuverlässig schützen wollte, der musste innerlich auch bereit sein, bis an die Grenzen dessen zu gehen, was vom Rechtsstaat geboten und erlaubt war. P, so wusste sie, war dabei, sich genau darauf vorzubereiten.

Und seine Erfolge sprachen für sich. Menschlich war er ihr manchmal fast unheimlich kalt, analytisch, als Mann vielleicht zu wenig sentimental. Fachlich war er ein Ass, wurde weltweit respektiert. Es gab so schnell keinen, der im schwierigen Geschäft mit Verrat, Intrige und Mord so zielsicher und gleichzeitig mutig agieren konnte wie er. Sie erinnerte sich daran, was er ihr nach der erfolgreichen Enttarnung und Verhaftung mehrerer Romeo-Spione der kommunistischen Geheimdienste, die sich an alleinstehende Sekretärinnen in Bonner Ministerien heranmachten, gesagt hatte: »Annemarie, Spionage ist manchmal so, wie wenn man versucht, auf Treibsand Tango zu tanzen!«

P führte ein gefährliches Leben. Ständig war er vom gewaltsamen Tod bedroht. Das nahm er in Kauf. Um das Land zu schützen und vor Erschütterungen und schweren Krisen bewahren zu können. Auch für ihre, Annemaries eigene Sicherheit und die ihres derzeit fehlgeleiteten Sohnes, wie für alle Bürger. P war der oberste Schützer des Staatswesens und seiner aktuellen Verfassung. Er leitete das Frühwarnsystem, das den Staat vor umstürzlerischen Aktivitäten schützen sollte. Die RAF war eine ganz neue Gefahr. Wenn einer mit ihr fertigwerden konnte, dann er. Darauf baute sie. Die Kehrseite war: Mehr Feindbild, als sich in P vereinte, ging in den Augen der RAF kaum. Ob auch ihr Sohn in P einen erbitterten Feind sah? Oder er in ihrem Sohn? Sie spürte, wie ihre Wangen rot wurden.

Ihr Vorgesetzter befand sich nicht nur im Fadenkreuz der RAF, er stand schon seit Jahren in dem der Geheimdienste unter sowjetischem Einfluss. In den meisten Ländern des Ostblocks war er in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden.

Annemarie warf einen Blick auf seine drahtige Gestalt in dem makellosen Anzug und beobachtete, wie er noch immer den Hörer in der Hand hielt und auf das Gespräch mit dem Präsidenten des Bundesnachrichtendiensts wartete. Der CIA-Bericht, den er erhalten hatte, musste dem BND zugängig sein. Er musste alle verfügbaren Kräfte mobilisieren. Seine Stirn lag in Falten, während er mit der freien Hand eine Akte auf der Konsole suchte.

Er war eine elegante Erscheinung, gewandt, verbindlich, parkettsicher. Mit seinem Auftreten und seinen Fähigkeiten als Jurist und Geheimdienstprofi war es ihm gelungen, den deutschen Diensten in der NATO ein ganz anderes Gewicht zu verleihen als in der Vergangenheit. Vor allem gegenüber der CIA, die wie niemand sonst das Geschäft der Lüge, Sabotage, Intrigen und des Verrats verstand.

Die CIA war ein ebenso wichtiger wie auch enger Partner im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Mit Bill Colby, Nixons CIA-Direktor, hatte P die Verbindungen zwischen den deutschen Geheimdiensten und der CIA enger geknüpft; mit Bush, einem besonderen Fan Deutschlands – und der deutschen Küche –, hatte P jetzt einen unbeirrbaren Verbündeten auf Augenhöhe. Einzig dessen politische Ambitionen waren ihm suspekt. P hatte ihr erzählt, dass Bush Jimmy Carter im Weißen Haus gerne ablösen wolle.

Längst war klar, dass der KGB über seine palästinensischen Vasallen Einfluss auf die RAF hatte. Aber alles, was die CIA über den KGB, die Palästinenser und die RAF wusste, gab sie an P weiter. Und umgekehrt. Es war jetzt oberste Priorität, den Auslandsgeheimdienst ins Boot zu holen. Ein Vorteil war, dass P selbst dessen Auslandsabteilung, das Kernstück des BND, jahrelang geleitet hatte, bevor er P wurde.

Annemarie spitzte die Ohren, P telefonierte jetzt.

»Wir müssen wissen, wo der ›Doktor‹ sich aufhält«, sagte er soeben zu dem Präsidenten des Nachrichtendiensts. »Konzentrieren Sie sich darauf. Er ist der Schlüssel.«

Das Gespräch lief über eine Verschlüsselungsanlage der Crypto AG auf der US-Airbase in Ramstein, dem wichtigsten Knotenpunkt der CIA und der NSA in Europa. Es war absolut abhörsicher. Nur die Amerikaner hörten mit. Das wusste – und wollte – P.

Die schallisolierte Tür zum Vorzimmer öffnete sich einen Spalt, und Heinz steckte den Kopf hindurch. Annemarie blickte quer durch das riesige Büro zu ihm, legte den Finger auf die Lippen und gab ihm zu verstehen, dass er nicht stören dürfe. Im Hintergrund sah Annemarie Ps Vorzimmer, in dem seine drei Sekretärinnen hektisch arbeiteten. Ps Fahrer, auch er Teil des inneren Zirkels, gab Annemarie durch Zeichen zu verstehen, dass P so bald wie möglich im Kanzleramt erwartet wurde. Er und das Kommando standen abfahrbereit im Hof.

4 Tall as-Sultan, Gazastreifen

Die Bahnhofsuhr stand auf Viertel nach sieben. Die Abendsonne ließ die steinigen Hügel am Horizont der biblischen Landschaft rötlich leuchten. Rodriguez und Lopez mühten sich abwechselnd, die rostige Tür des Waggons zu öffnen. Endlich, nach einem energischen Tritt, sprang sie auf. Genau vor ihrer Tür, unten auf dem Bahnsteig, tauchte ein Bettler auf und beäugte sie. Mit seinem zahnlosen Lächeln streckte er Rodriguez die geöffnete Hand entgegen. Er zögerte keine Sekunde. Der Mann war ein Kurier des »Doktors«.

»Willkommen in Rafah!«, sagte der Bettler auf Englisch und deutete auf ein limonengrünes Mercedes-Taxi, das neben der kleinen Bahnhofsstation in der Sonne wartete und sie in das palästinensische Flüchtlingslager Tall as-Sultan bringen sollte.

»Na, dann mal los«, raunte Lopez neben ihm, wohl um sich Mut zu machen, und stieg hinter ihm die zerbeulten Eisenstufen hinab. Gemeinsam folgten sie dem Bettler. Rodriguez behielt ihn genau im Auge. Misstrauisch schielte er den verwaisten Bahnsteig entlang, ließ den Blick über das kolonial anmutende, heruntergekommene Bahnhofsgebäude streifen und konnte zunächst nichts Verdächtiges entdecken.

Eine Minute später saßen sie im Fond des Taxis, dessen Federung schon vor einer halben Million Kilometer den Geist aufgegeben hatte. Die leichten Reisetaschen hielten sie auf dem Schoß fest.

Lopez neben ihm schwitzte. Die Knöchel zeichneten sich weiß unter dem verkrampften Griff ab, mit dem sie die Tasche hielt.

Rodriguez klopfte ihr aufmunternd auf den Schenkel. Sie muss schnell lernen, dachte er, jetzt, wo die letzten vier der ersten Generation der RAF in Stammheim weggeschlossen waren. Sie sollte lernen, woher ihr Geld kam, ihre falschen Pässe und die Waffen, die sie für die Fortsetzung des Kampfes gegen den imperialistischen Feind und den neuen europäischen Faschismus brauchten. Er hoffte, dass sie sich bei den Schießübungen nicht allzu ungeschickt anstellte.

Das Taxi rumpelte durch Hunderte Schlaglöcher, passierte eine der seltenen Tankstellen, überholte Eselskarren, die turmhoch beladen einem Markt zustrebten, und hielt abrupt neben der schneeweiß getünchten Musab-bin-Amir-Moschee. Rodriguez lugte durch die gesprungene Frontscheibe und sah einen elegant gekleideten Mann Anfang dreißig aus der Tür des vierstöckigen Gebäudes neben der Moschee auf den Bürgersteig springen. Zwei weitere Männer folgten ihm auf dem Fuß.

»Das muss der ›Bulgare‹ sein«, flüsterte Rodriguez Lopez zu. »Jetzt geht’s los.«

Ihre Oberlippe zitterte leicht. Schweißperlen bildeten sich in dem feinen Flaum in ihrem Gesicht. Ihre Sonnenbrille drohte von der Nase zu rutschen.

Im nächsten Moment riss der Bulgare die Beifahrertür auf, beugte sich mit einem breiten Lächeln ins Taxi und sagte in fließendem Deutsch: »Hatten Sie eine gute Reise?«

Einen Augenblick später und ohne eine Antwort abzuwarten, saß er auf dem Beifahrersitz, schlug die Wagentür zu und kurbelte das Fenster herunter. Rodriguez fing seinen Blick im Rückspiegel auf; der Bulgare beobachtete, wie die beiden anderen Männer in einen altersschwachen Toyota-Jeep kletterten, klopfte dann mit einem »Vamonos« von außen auf die Beifahrertür und langte gleichzeitig unter seinen Sitz. Rodriguez spürte, wie Lopez neben ihm leicht zusammenzuckte, als die Umrisse einer kompakten Uzi sichtbar wurden.

Das Taxi löste sich vom Bürgersteig, der Toyota-Jeep folgte ihnen.

»Arriba, arriba!«, rief der Bulgare mit übertriebenem Akzent, lachte und schlug dem Taxifahrer gut gelaunt auf die Schulter. »Wir haben Deutsche aus Südamerika an Bord. Ehrengäste!«

Rodriguez drückte Lopez’ Hand. Sie wirkte übermüdet und nervös, Situationen wie diese waren neu für sie. Ihre Karriere war binnen Kurzem steil nach oben gegangen. Intelligente Studentin aus gutbürgerlichem Haus, Hamburger Vorstadt, kannte Marx’ Theorien in- und auswendig, hatte, wie so viele, wochenlang mit Baader geschlafen und nächtelang mit Ensslin über Mao philosophiert. Die ihr zugedachte Rolle in Köln als frisch geschiedene Dame von Welt hatte sie ausgezeichnet gespielt. Sie hatte die Wohnungen für die sogenannten Volksgefängnisse angemietet, bei den Stromgesellschaften die Zähler angemeldet, Autos gekauft, mit ihrem gewinnenden Lächeln, sorgfältiger Frisur, eleganter Garderobe und dezent geschminkt mit Packen von Hundertmarkscheinen alles in bar bezahlt. Niemand hatte Verdacht geschöpft. Jetzt saß sie neben ihm, im Gazastreifen, im Auto hinter dem großen Drahtzieher, dem mysteriösen Bulgaren mit dem iranischen Pass, der sich in den wichtigsten europäischen Sprachen fließend ausdrücken konnte und einen schier unendlichen Zugang zu perfekt gefälschten Pässen, Geld und Waffen hatte. Für den Moment war er ihr wichtigster Kontakt und würde sie zum »Doktor« bringen.

Hoffentlich klappt Lopez mir nicht zusammen, dachte Rodriguez. Schließlich hatten sie noch so einiges mit ihr vor.

5 Liblar

Rüdiger Bergmann, Streifenpolizist im Rang eines Polizeiobermeisters der Schutzpolizei Nordrhein-Westfalen, hatte turnusmäßig Innendienst – wie alle zwei Wochen. Er war Anfang vierzig, groß gewachsen und schwer und hatte ein freundliches, rundes Gesicht mit Sommersprossen.

Vom Fenster seiner Dienststube aus blickte er mit ein wenig Wehmut hinab in den Hof der Polizeiwache und beobachtete, wie seine Kollegen vom Streifendienst in ihre Wagen kletterten, dabei scherzten und sich Flachsereien über die Autodächer hinweg zuriefen. Das war die Arbeit, die ihm am liebsten war: ausschwärmen und draußen im Revier den Menschen helfen.

Bergmann strich über seinen gepflegten Schnauzbart und sah, wie seine Kollegen abfuhren. Dann drehte er sich vom Fenster weg und blickte auf die Behördenuhr über der Tür, die an eine Miniaturausgabe einer Bahnhofsuhr erinnerte: Es war 19:30 Uhr. Noch eineinhalb Stunden bis zum Schichtende. Genug Zeit, um unerledigten Papierkram zu bewältigen, Dienstpläne zu prüfen und neue Verordnungen zu lesen und abzuheften. Er gähnte ausgiebig, sodass seine Kiefergelenke knackten, umrundete den wuchernden Gummibaum, der mitten im Dienstzimmer stand, und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch aus hellem Holz mit dunkelgrüner Linoleumauflage.

Über der Polizeiwache mitten im Wohngebiet der kleinen Gemeinde südwestlich des Köln-Bonner Flughafens lag an diesem Abend eine bedrohliche Stimmung. Seit Stunden waren besorgniserregende Nachrichten eingetroffen. Es hatte eine wilde Schießerei gegeben, drüben in Köln, nicht in ihrem Bezirk. Vier Tote hatte man neben Hunderten Geschosshülsen gefunden. Von dem Insassen einer Limousine, dem der Anschlag wohl gegolten hatte, einem Industrie-Boss fehlte jede Spur.

Bergmann spähte durch die gläsernen Trennwände in die anderen Büros, die jetzt weitgehend verwaist dalagen. Ein Faxgerät piepte penetrant im Gemeinschaftsraum auf der anderen Flurseite. Eine Sekretärin tauchte auf, schenkte ihm durch die Scheibe ein geschäftiges Lächeln, riss das Fax aus dem Apparat und verschwand damit im Büro des Dienststellenleiters am Ende des Flures.

Unentschlossen schichtete Bergmann Akten, die er bearbeiten sollte, zu einem ordentlichen Haufen und schielte dabei auf den Monitor, auf dem die ruckenden Schwarz-Weiß-Bilder von sechs Verkehrsüberwachungskameras angezeigt wurden. Gleich müsste an der Hauptstraße von Erftstadt-Liblar, die ins nahe Köln führte, einer der Streifenwagen mit seinen Kollegen auftauchen. Nicht weit davon entfernt lag seine Wohnung. Auf der nahen A 1 sah er den zähflüssigen, in pulsierenden Bildern vorrückenden Verkehr des allabendlichen Feierabendstaus.

Bis ungefähr 17 Uhr war es ein ganz normaler Tag hier in der Verkehrsleitstelle gewesen. Staubeobachtung, Verkehrskontrollen, die Streife fahrenden Kollegen koordinieren. Auf der nahen A 3, der Autobahn Frankfurt – Köln, gab es eine Baustelle, die immer wieder für Probleme sorgte.

Als er den Stapel Akten und Protokolle hochkant stellte, um die Ränder gerade zu klopfen, fand er darunter eine herausgerissene Seite aus dem Notizblock seiner Frau, auf der sie ihm mit Filzstift einen Artikel kommentiert hatte. Er hatte mehrfach angefangen zu lesen, war aber immer wieder unterbrochen worden. Wenn seine Frau ihm eine Notiz mitgab, lohnte es sich meistens, dann war die Lektüre entweder absurd oder lustig. Diese hier war beides. Er liebte seine Frau für ihren feinsinnigen Humor. Und nicht nur dafür.

Der Artikel, auf den sie sich bezog, trug ihre Überschrift: »Die Definition des idealen Ehemanns«.

Bergmann legte den Stapel Akten beiseite und vertiefte sich in den Text, diesmal hoffentlich ohne Unterbrechung durch das frenetisch quäkende Funkgerät von nebenan. Er las: »Der Chef des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden definiert den idealen Ehemann wie folgt: Dieser sei ein paar Jahre älter – ein paar Zentimeter größer – seiner Frau geistig überlegen – und verdiene mehr als sie. Je mehr dieser Voraussetzungen erfüllt würden, desto glücklicher die Ehe.«

Bergmann schmunzelte. Seine Frau war einen halben Kopf größer als er, Gymnasiallehrerin mit Beamtenstatus, Schuldirektorin und verdiente exakt 356,87 DM mehr als er. Ihre wunderhübsche Tochter Laura, inzwischen eine selbstbewusste junge Frau, studierte Literatur an der Kölner Uni und wollte später einmal Lektorin in einem Verlag werden. Unter den Kölner Studenten blühte das Revoluzzertum besonders stark, was Rüdiger Bergmann mit einem argwöhnischen Auge zur Kenntnis nahm.

Dann entdeckte Bergmann den kleinen Pfeil, den seine Frau unten auf das Blatt gezeichnet hatte. Er drehte den Zettel um. Dort stand: »›Man ist glücklich verheiratet, wenn man lieber heimkommt, als fortzugehen. Heinz Rühmann.‹ Ich liebe dich!«

Bergmann faltete den Notizzettel zusammen. Seine Frau liebte ihn. Und er liebte seine Frau. Er hatte Glück im Leben. »An den Chef des Bundesinstituts«, formulierte er im Geiste einen Leserbrief an die Zeitung, wie er es oft zum Spaß mit seiner Frau durchspielte. »Sie haben bei Ihrer Analyse leider die Liebe vergessen. Die macht auch glücklich! Egal, wie groß oder klein, studiert oder nicht studiert man ist und wer wie viel verdient. Hochachtungsvoll: Rüdiger Bergmann (nebst Gemahlin).«

Die Zeiger der Dienstuhr waren auf 19:40 Uhr vorgerückt, und draußen auf dem Flur tat sich etwas. Bergmann reckte den Kopf. Polizeihauptkommissar Viktor Koch, der Dienststellenleiter, hatte schwungvoll die Tür zu seinem Reich geöffnet und stapfte mit zahllosen Papieren in der Hand durch den Flur. Bergmann schob den Artikel unter die Akten und sah, wie Koch die Büros abschritt und suchend über die leeren Schreibtische blickte. Bergmanns Herz schlug einen Takt schneller, als er merkte, wie Koch ihn ins Visier nahm. Eine Sekunde später baute sich sein Vorgesetzter, eine hochgewachsene, dünne Gestalt mit dem Gesicht eines Raben, direkt vor seinem Schreibtisch auf und wedelte mit einem Stapel Telefaxe.

»Große Sache. Es geht um Schleyer. Offenbar wurde er entführt.« Seine schnarrende Stimme dröhnte durch den Raum.

»Schleyer?«, wiederholte Bergmann perplex. »Eine Entführung?«

»Ja, und zwar die brutalste, die es bis jetzt gegeben hat. Es war wohl die RAF.«

»Hier bei uns? Die RAF?«, rief Bergmann.

Gisela Kranowicz, die Verwaltungssekretärin, tauchte hinter dem Polizeihauptkommissar auf und hielt ein Transistorradio wie einen frisch gebackenen, noch heißen Kuchen in der Hand. Sie passte auf, dass sie mit der langen ausziehbaren Antenne nirgendwo hängen blieb. Eine männliche Stimme tönte aus dem kleinen Lautsprecher.

»Wir unterbrechen jetzt wieder unser Programm für eine Mitteilung zu den Vorfällen heute Nachmittag in Köln. Wie die Polizei und das nordrhein-westfälische Innenministerium gerade offiziell bestätigt haben, wurde der Vorstand der Daimler-Benz AG und Präsident der Arbeitgebervereinigung Hanns Martin Schleyer heute bei einem brutalen Anschlag mutmaßlich von der RAF entführt. Sein Fahrer und drei Personenschützer wurden von den Terroristen auf offener Straße mit mehreren Salven aus Maschinenpistolen getötet. In dem von den Entführern zwischenzeitlich genutzten VW-Bus fand die Polizei ein Bekennerschreiben der RAF, das zur Stunde vom Bundeskriminalamt auf seine Echtheit geprüft wird. Bundesjustizminister Vogel und Bundesinnenminister Maihofer haben den Tatort persönlich aufgesucht und sofort mit der Koordinierung der Fahndung begonnen …« Der Sprecher brach ab. Gedämpft, so als hielte jemand die Hand vor das Mikrofon, waren Stimmen zu hören.

Rüdiger Bergmann sah zu Koch auf, der gebannt auf das Radio starrte. Er selbst saß aufrecht in seinem Stuhl und hatte die Hände mit vor Anspannung weiß hervortretenden Knöcheln in die Armlehnen gekrallt. Das Herz pochte ihm bis zum Hals.

Dann fuhr der Sprecher fort: »Meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber soeben erreicht uns die Mitteilung, dass das Bekennerschreiben der RAF offiziell zugeordnet wurde. Aus dem Kanzleramt haben wir erfahren, dass Bundeskanzler Helmut Schmidt heute Abend im Fernsehen im Namen der Bundesregierung zu der Entführung von Hanns Martin Schleyer Stellung nehmen wird. Mehr dazu zur vollen Stunde in unseren Nachrichten.« Dann ertönte Musik. Die Sekretärin fand den Lautstärkeregler und drehte den Ton leiser.

Bergmann war erschüttert. So ein großer Anschlag hier vor der eigenen Haustür. Wie konnte das passieren?

Koch sah blasser aus als vorher, was seinen rabenschwarzen Haarschopf noch dunkler erscheinen ließ. Auch er rang um Fassung. Mit fahrigen Fingern blätterte er in den Telefaxen und sagte: »Es gibt erste Anweisungen. Ich setz mich mal …«

Bergmann deutete auf den leeren Stuhl vor seinem Schreibtisch. Der Polizeihauptkommissar faltete seine hagere Gestalt auf dem Büromöbel zusammen und ordnete die Papiere ziellos auf dem nun freien Tisch. Dann sah er auf.

»Die ganzen Angaben hier sind widersprüchlich. Das BKA hat die Ermittlungen an sich gezogen. Wir sollen nichts tun und dennoch helfen.«

»Wie bitte? Wie soll das denn gehen?«, entfuhr es Bergmann.

»Na ja«, meinte Koch. »Wir sind nicht direkt betroffen, weil es nicht in unserem Regierungsbezirk passiert ist. Und weil, wie gesagt, das Bundeskriminalamt die Ermittlungen an sich gezogen hat. Die haben sofort ihren Computer zum Einsatz gebracht. Im Moment sind die Experten beim BKA überzeugt, dass die Entführer den Rhein nicht überquert haben. Es wurde eine Ringfahndung eingerichtet. Die ganze Kölner Innenstadt ist abgeriegelt. Man vermutet, dass das Versteck, in welches die RAF Schleyer gebracht hat, nicht weit vom Tatort entfernt ist. Also nicht bei uns.«

»Und was genau sollen wir jetzt tun?«, fragte Bergmann.

»Wir, also die untergeordneten Polizeibehörden in der Nähe, sollen die Augen offen halten und uns umsehen …« Koch brach ab und blätterte suchend in den Telefaxen. »Das BKA hat eine Liste mit Merkmalen geschickt, wie die Verstecke der RAF wahrscheinlich aussehen. Hochhäuser, Tiefgaragen, häufige Mieterwechsel. Nach solchen Wohnungen sollen wir in unserem Bezirk suchen, und zwar nur anhand der Kriterien des BKA. Wenn wir so ein Versteck entdecken, sollen wir uns melden. Aber die Terroristen sind ja sowieso nicht hier bei uns. Man ist sich, wie gesagt, sicher, dass sie noch in Köln sind.«

Bergmann sah auf die große Karte, die fast die gesamte Wand der Verkehrsleitstelle einnahm. Sie zeigte den Großraum Köln und alle Nachbargemeinden. Er überlegte. Er kannte Köln gut. Es gab fünf große Brücken, die den Rhein überquerten. Keine war mehr als zehn Minuten Fahrt von der Straße entfernt, in der Schleyer entführt worden war. Von jeder der Brücken aus gelangte man schnell in gesichtslose, anonyme Hochhaussiedlungen, die meisten von ihnen Arbeitervororte Kölns. Warum sollten sie nicht dahin wollen?

Koch griff nach seinen Papieren. »Wir haben den Befehl, maximale Präsenz zu zeigen, um der Bevölkerung das Gefühl zu geben, dass wir da sind, und um die Terroristen in einem engen Netz fassen zu können. Wir müssen alle verfügbaren Kräfte auf der Straße haben.« Er stand auf, trat vor die Karte und deutete auf die Stelle, wo die B 265 Liblar von Osten her durchschnitt und sich an der großen Kreuzung mit der A 1 Ausfahrt 108 Erftstadt traf. »Genau hier will ich Polizeikontrollen. Auch wenn wir außerhalb des vermuteten Aufenthaltsorts der Terroristen liegen. Die A 1 wird vom LKA abgedeckt, haben wir eben erfahren.«

Bergmann machte sich eine Notiz. Ein Beamter aus der Funkleitstelle unten im Erdgeschoss lief suchend den Gang entlang, entdeckte Koch in Bergmanns Büro und trat mit entschuldigendem Blick ein. In der Hand hielt er ein neues Fax und reichte es dem Polizeihauptkommissar. Bergmann beobachtete, wie Koch beim Lesen die Lippen bewegte und die Brauen zusammenzog. Dann sah der Polizeihauptkommissar auf.

»Das BKA hat die Ermittlungen übernommen. Das hatten wir doch schon.« Koch blickte irritiert auf den Absender des Telefax. »Ach so, das ist die Soko 77 aus Köln, die jetzt schreibt. Also auch BKA, oder was?«

Wie die Splitter einer Bombe traf die untere Polizeibehörde ein Stakkato von Anweisungen von allerhöchster Stelle. Der Polizeihauptkommissar war sichtlich überfordert und las das Fax erneut. Bergmann beschloss, einfach abzuwarten.

»Der BKA-Präsident höchstpersönlich leitet ab jetzt auch diese Sonderkommission.« Koch ließ das Fax sinken, Röte kroch seinen Hals empor. »Die haben ja ihren Supercomputer. Schleppnetzfahndung, Fahndungsraster, da ist die ganze Sympathisantenszene erfasst, die linken Bazillen an den Universitäten, dieses arbeitsscheue Gesindel, das kennen wir doch.« Heftig wedelte er mit den Papieren in seiner Hand, als wollte er hier und jetzt, in Bergmanns Büro, leibhaftige Terroristen aus den Blättern herausschütteln. »Die nehmen die jetzt alle hops. Die kennen ihre Pappenheimer!«

Bergmann dachte unwillkürlich an seine Tochter. Universität, Sympathisantenszene, arbeitsscheues Gesindel – meinte Koch junge Menschen wie seine Laura?