26,99 €

Mehr erfahren.

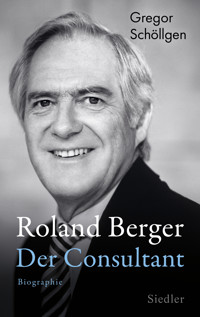

- Herausgeber: Siedler Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Roland Berger »hat das Consulting in Deutschland hoffähig gemacht und gilt als Synonym für die ganze Zunft«, schrieb das Manager Magazin 2008. Auf ihn hörten die Größen der deutschen und internationalen Wirtschaft ebenso wie Spitzenpolitiker aller Parteien. Roland Bergers erstaunlichen Weg von seiner Kindheit im Krieg über die Gründung seiner ersten Firma als Student bis hin zu seiner beispiellosen Karriere in der Welt der Bosse, Manager und Konzerne, in der Politik und in den Medien zeichnet der Historiker Gregor Schöllgen in dieser fesselnden Biographie nach. So gewinnt der Leser nicht nur tiefe Einblicke in ein außergewöhnliches Leben, sondern auch in den spannenden Aufstieg einer einflussreichen Branche und in die bewegte Geschichte der bundesdeutschen Republik seit ihren Anfängen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 539

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Gregor Schöllgen

Roland BergerDer Consultant

Biographie

Siedler

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2024 by Siedler Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion und Lektorat: Ditta Ahmadi, Berlin

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenUmschlagabbildungen: Titelseite © Jan Riephoff/laif; Rückseite: Roland-Berger-Stiftung

Typografie und Satz: Ditta Ahmadi, Berlin

Bildbearbeitung: Aigner, Berlin

ISBN 978-3-641-30713-4V001

www.siedler-verlag.de

Inhalt

Vorwort

Schatten der Geschichte Eine Kindheit im Krieg 1937–1947

Glück gehabt Take-off in der freien Welt 1947–1967

Ein deutscher Stratege International Management Consultants 1967–1987

Mit großem Orchester Roland Berger und die Deutsche Bank 1987–1998

Die Macht hat ein Gesicht Im Zenit der Karriere 1998–2010

Schritt für Schritt Abschied von der großen Bühne 2010–2022

Epilog Biographie eines Consultanten

Anhang

Zur Quellenlage

Anmerkungen

Personenregister

Bildnachweis

Vorwort

Wer kennt ihn nicht? Er jedenfalls kennt alle. Roland Berger ist vernetzt wie kaum ein Zweiter. Er war der Consultant, der Ratgeber der Deutschen: »Die Macht hat ein Gesicht«, überschrieb die Zeit zu Beginn dieses Jahrtausends ein Porträt des »Drahtziehers der Deutschland AG«. Da stand der Gründer, Namensgeber und Chef des weltweit führenden Top-Management-Beratungsunternehmens europäischen Ursprungs auf dem Gipfel des Erfolgs. Dahin schafft man es nicht durch Zufall. Dahin muss man wollen.

Roland Berger gelang diese beispiellose Karriere, weil er immer auch als Unternehmer unterwegs gewesen ist. Und weil er über eine bemerkenswerte Fähigkeit verfügt: Wie nur ganz wenige in dieser Liga versteht sich der Consultant darauf, im richtigen Moment den richtigen Ton zu setzen und komplexe Sachverhalte auf einen einfachen Nenner zu bringen.

Die Einladung, den Spuren seines dichten Lebens zu folgen, nahm ich an, weil Roland Berger mir einen uneingeschränkten Zugang zu seinen Papieren und einen Gesprächsreigen zu Themen meiner Wahl zusagte. Für das Vertrauen, das er mir dabei entgegengebracht hat, bin ich ihm zu großem Dank verpflichtet.

Danken darf ich auch einer Reihe seiner engen Weggefährten und Vertrauten – für die Gespräche, die ich mit ihnen führen durfte, und für Informationen aller Art, die sie mir zur Verfügung stellten.

Ein besonderer Dank gilt Dr. Matthias Klaus Braun für die professionelle und zuverlässige Zusammenarbeit vieler Jahre sowie meiner Lektorin Ditta Ahmadi. Ihre Erfahrung und Umsicht sind auch diesem achten gemeinsamen Buch sehr zugutegekommen.1

Gregor Schöllgen

Erlangen, im März 2024

EIN AUTO LÄSST SICH NICHT VON INNEN ANSCHIEBEN.

Ein Leben lang: Das Verhältnis zu Schwester Renate bleibt distanziert und kühl temperiert. Mutter Thilde Berger ist bis zur Jahrtausendwende in der Firma ihres Sohnes tätig. Von der Biographie seines Vaters Georg wird Roland Berger 2019 eingeholt.

Schatten der Geschichte Eine Kindheit im Krieg 1937–1947

Es ist kein Tag wie andere. Als Roland Berger am 18. Oktober 2019 wie jeden Morgen die Zeitungen studiert, bevor er sich zu seinem Büro an der Münchener Maximilianstraße auf den Weg macht, ist er zwar auf manches gefasst. Schließlich hat der Consultant seit 1967 aus einem Einmannbüro das weltweit führende Top-Management-Beratungsunternehmen europäischen Ursprungs geformt. Dank dieser Lebensleistung ist der Gründer und Namensgeber auch jetzt, da er an der Schwelle zu seinem 82. Lebensjahr steht, immer noch für eine Geschichte gut.

Erst tags zuvor, am 17. Oktober, hat das Handelsblatt der »Beraterlegende« einen längeren Bericht gewidmet und getitelt: »Wie Roland Berger zum deutschen ›Mr. Wirtschaft‹ wurde. Unternehmen, Regierungskommissionen, Netzwerke: Kaum ein Berater prägte die deutsche Wirtschaft nach der Adenauer-Ära so sehr wie Roland Berger«. Das Porträt aus der Feder des Chefredakteurs traf den Mann ganz gut, und dass es in diesem Blatt erschien, überraschte nicht weiter. Keiner anderen Zeitung dürfte der Consultant im Laufe der Jahrzehnte öfter für ein Gespräch zur Verfügung gestanden haben als dem Handelsblatt. Die Chemie stimmte offensichtlich, das Verhältnis war belastbar.2

Doch schon am folgenden Vormittag wird Roland Berger eines anderen belehrt. Wohl weiß er, dass sich einige Redakteure des Handelsblatts seit geraumer Zeit mit seinem Vater Georg Berger beschäftigen. Erst eine Woche zuvor hatten sie ihn und den Historiker Michael Wolffsohn dazu interviewt. Aber von einer groß angelegten Demontage des Sohnes war nicht die Rede. Tatsächlich ist das, was am 18. Oktober – dem Interview vorgeschaltet – auf fünf ganzen Seiten unter dem Titel »Roland Bergers späte Reue« erscheint, ein Angriff auf den Ruf des Consultanten. Die Biographie des Vaters liefert die Munition.3

Verschwiegen oder gar unter den Teppich gekehrt hat Roland Berger die Geschichte seiner Familie nie, im Gegenteil. So hatte das manager magazin im Herbst 2008 mit Bergers Unterstützung groß über sein Leben, auch über die frühen Jahre und damit über seinen Vater Georg Berger berichtet. Und zwar so, wie sich Roland Berger – auch im Lichte der Erzählung seiner Eltern – an diese Zeit erinnerte. Das wird nun infrage gestellt. Zu Recht? Hat der Vater ihn, womöglich wider besseres Wissen, auf eine falsche Spur gesetzt? Hat die eigene Erinnerung Roland Berger getrogen? Sicher ist, dass es eine Geschichte gibt. Sie will erzählt werden.4

Roland Altmann, wie er bei seiner Geburt heißt, erblickt am 22. November 1937 als erstes Kind von Klothilde Altmann in Berlin-Köpenick das Licht der Welt. Wann und warum es »Thilde« Altmann, so ihr Rufname, in die Reichshauptstadt verschlagen hat, wissen wir nicht. Wie überhaupt nur sehr wenig über ihre frühen Jahre bekannt ist.

Geboren wird Thilde Altmann am 15. Juli 1909 in Egglkofen, einer Ortschaft mit nicht einmal 400 Einwohnern, gelegen zwischen Landshut und Mühldorf am Inn und rund 90 Kilometer vom Zentrum Münchens entfernt. Hätte nicht Maximilian Joseph Graf von Montgelas, Bayerns legendärer Reformer, 1835 Schloss Egglkofen erworben, wäre der Ort wohl kaum jemandem ein Begriff. Im Leben des jungen Roland Berger wird Egglkofen eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Die Verbindung zu dieser Gemeinde und zu den Grafen von Montgelas bleibt ein Leben lang. Als die Familie im Herbst 2011 die Graf von Montgelas-Stiftung ins Leben ruft, übernimmt Roland Berger den Kuratoriumsvorsitz.5

Zur Mutter erteilt der Sohn die Auskunft, dass sie nach der Mittleren Reife eine kaufmännische Ausbildung absolviert hat und dann in die Großstadt München gezogen ist. Gut möglich, dass sie hier erstmals ihrem späteren Ehemann Georg Berger über den Weg läuft, der damals noch verheiratet ist. Ein Grund für den Wechsel der jungen Frau Altmann nach München dürfte die Arbeitssuche gewesen sein, die aber zunächst erfolglos bleibt. Jedenfalls lässt sich dem Meldebogen für ihr Spruchkammerverfahren entnehmen, dass sie Anfang der Dreißigerjahre wie so viele Deutsche »arbeitslos« gewesen ist. Daran ändert sich mit dem Umzug nach Berlin im Herbst 1935 zunächst offenbar nichts.6

Aktenkundig wird Klothilde Altmann, »ohne Beruf«, wieder durch die Geburt ihres Sohnes Roland. Am 29. Januar 1938, also gut zwei Monate später, erklärt Georg Berger, Ministerialrat in der Reichsjugendführung, vor dem Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg, »der Vater des von der unverehelichten Klothilde Altmann … geborenen unehelichen Kindes namens Roland zu sein und als solcher kraft Gesetzes verpflichtet zu sein, für das Kind den der Lebensstellung der Mutter entsprechenden Unterhalt zu gewähren«.7

Zu diesem Zeitpunkt wohnen die Eltern gemeinsam in Berlin-Wilmersdorf, Jenaer Straße 16. Am 26. November 1938, also ein Jahr nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes, schließen Georg Berger und Thilde Altmann vor dem Standesamt Berlin-Wilmersdorf die Ehe. Am 17. Mai 1939 wird die »Vormundschaft über das Kind« durch das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg aufgehoben.8

Wesentlich besser als über die frühen Jahre von Roland Bergers Mutter Thilde sind wir über den Lebensweg seines Vaters »Georg« Leonhard Berger informiert. Der kommt am 12. September 1893 in Würzburg zur Welt, ist also anderthalb Jahrzehnte älter als seine spätere zweite Frau Thilde und Mitte vierzig, als der gemeinsame Sohn Roland geboren wird.

Georg Bergers Mutter Friederike, geborene Vollmer, ist am 19. Januar 1869 im württembergischen Creglingen zur Welt gekommen. Sein Vater, Roland Bergers Großvater, der Schneidermeister Georg Berger senior, wurde am 17. April 1869 im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber geboren. Die Familie Berger, die aus der Steiermark stammt, hat es Mitte des 17. Jahrhunderts im Zuge des Dreißigjährigen Krieges als Religionsflüchtlinge ins protestantische Franken verschlagen. Beide Elternteile Georg Bergers sind »evangelisch-lutherischen Glaubens«. In dieser Tradition wird der Sohn »erzogen«.9

Wie einem Lebenslauf zu entnehmen ist, den Georg Berger wohl Anfang 1947 zu Papier brachte, verbringt er, wenn überhaupt, nur einen Teil seiner Kindheit in seiner Geburtsstadt Würzburg. Tatsächlich wächst er in Rothenburg ob der Tauber auf, wo seine Eltern, die »Schneidermeisterseheleute« Georg senior und Friederike, ihre Werkstatt führen. Allerdings behält Georg Berger junior einen Bezug zu Würzburg und vermittelt diesen auch seinem Sohn Roland. In Erinnerung bleibt dem vor allem ein Besuch der unterfränkischen Residenzstadt anlässlich der Konfirmation.10

Rothenburg ob der Tauber, wo der Vater aufwächst, war einmal eine Reichsstadt, die allerdings im Dreißigjährigen Krieg viel von ihrer Bedeutung verloren hat und mit ihren gut 8600 Einwohnern, die 1910 gezählt werden, nicht gerade zu den Metropolen gehört. Dort also besucht Roland Bergers Vater Georg die Volks- und – bis zur 3. Klasse – die Realschule sowie zwei Klassen der Fortbildungsschule, bevor er von Mitte April 1908 bis Mitte Dezember 1910 bei der ebenfalls in Rothenburg ansässigen Adlerbräu in die Lehre geht. Wie seine späteren Tätigkeiten zeigen, ist Georg Berger ein vielseitig interessierter, vielleicht auch begabter Mann. Jedenfalls erinnert sich sein Sohn Roland, dass er Violine spielte, seiner Frau und den Kindern zum Geburtstag jeweils ein Gedicht schrieb und – wohl infolge seiner Verwendung im Ersten Weltkrieg – recht gut Französisch sprach.

Georg Berger bleibt auch nach der Lehre einstweilen im Frankenland, das ihn offenkundig prägt, nimmt mit Jahresbeginn 1911 seine erste Arbeitsstelle als Lagerbuchhalter bei der Petzbräu in Kulmbach an, wechselt Mitte November dieses Jahres nicht nur den Ort, sondern auch das Gewerbe und tritt bei den Porphyrwerken im oberpfälzischen Freihung, also in der Gesteinsindustrie, als Stenotypist und Kontorbuchhalter ein. Schon früh fällt auf, was der Lebenslauf während der Zwanzigerjahre bestätigen wird: So häufig Georg Berger den Arbeitsplatz wechselt, so eindeutig dreht sich sein berufliches Wirken um das Kaufmännische mit all seinen Facetten.11

Dass er schon Ende September 1912, also nicht einmal ein Jahr nach dem Eintritt, die Porphyrwerke wieder verlässt, liegt nicht am unsteten Leben des Suchenden, sondern an der Pflicht. Das Vaterland ruft. Am 12. Oktober 1912 rückt Georg Berger zum Königlich Bayerischen 8. Feld-Artillerie-Regiment nach Nürnberg ein, um seinen Militärdienst abzuleisten. Aus den vorgesehenen zwei werden schließlich sechs lange Jahre. Denn der Wehrdienst geht nahtlos in den Kriegsdienst über.

Auslöser des am Ende vierjährigen Krieges sind die Entwicklungen auf dem Balkan. Hier verdichten sich die zum Teil in der außereuropäischen Welt entstandenen Gegensätze zwischen den Großmächten zu schweren Unwettern. Mit der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers am 28. Juni 1914 in Sarajevo gewinnt diese Entwicklung eine kaum noch kontrollierbare Eigendynamik, und es sind die Deutschen, die am 1. und 3. August mit den Kriegserklärungen an Frankreich und Russland vollendete Tatsachen schaffen. Die Begleiterscheinungen und Folgen dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts lassen sich schwerlich überschätzen. Denn das jahrelange verbissene Bestreben nicht nur der Verlierer, die Ergebnisse dieses Ersten Weltkriegs zu revidieren, mündet beinahe zwangsläufig in eine zweite, ungleich größere Katastrophe. Ohne dieses desaströse Szenario der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Biographie Georg Bergers und seiner Familie nicht zu verstehen.

Am 2. August zieht Georg Berger mit seinem Regiment ins Feld. Von den gut vier Jahren, die dieser Krieg am Ende dauern wird, verbringt er knapp zwei Jahre an der Front, einen Lazarettaufenthalt eingeschlossen. Vom 31. Mai 1916 bis zum 21. Dezember 1918 ist Berger wohl infolge seiner Verwundung als Schirrmeister a.K. im Einsatz, bringt es bis zum Unteroffizier und geht bei Kriegsende nach Tirol. Unter den Folgen des Fronteinsatzes leidet er sein Leben lang: »Während des ersten Weltkrieges«, schreibt er 30 Jahre nach dessen Ende in seinem Lebenslauf, »wurde ich durch Bajonettstich in die rechte Lunge verwundet, diese Verwundung hatte eine Lungenspitzen-Tbc zur Folge, die z.Zt. latent ist. Außerdem trug ich eine habituelle Luxation der link. Schulter mit Muskelschwund im linken Arm davon. Die Luxation ist bis heute nicht behoben. Es wurde mir eine Kriegsbeschädigten-Rente von 30 % zuerkannt.«12

Als Georg Berger aus dem Feld heimkehrt, liegt im Deutschen Reich kein Stein mehr auf dem anderen. Zwar ist das Land vom physischen Kriegsgeschehen weitestgehend verschont geblieben, doch wird es jetzt politisch und wirtschaftlich von den Folgen der Katastrophe überrollt. Zwischen 9. und 11. November 1918, also innerhalb von 48 Stunden, wird der Thronverzicht Kaiser Wilhelms II. und damit das Ende der Monarchie in Deutschland bekannt gemacht, gleich zweimal eine Republik proklamiert, ein Rat der Volksbeauftragten installiert und ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet.

Was folgt, steht im Schatten dieser Revolution wider Willen. Das gilt für die Republik, die am 6. Februar 1919 mit der Eröffnung der Nationalversammlung in Weimar das Laufen lernt, und es gilt für den Friedensvertrag, den ihre Vertreter am 28. Juni 1919 in Versailles unterzeichnen müssen. Schwer zu sagen, ob und wann die Befürworter der Republik in der Mehrheit gewesen sind. Den Friedensvertrag halten jedenfalls die meisten Deutschen von Anfang an für revisionsbedürftig.

Wie es Georg Berger mit diesen Themen hält, wissen wir nicht. Dass er 1921 als Mitglied des Vereins ehemaliger Angehöriger des Königlich Bayerischen 8. Feld-Artillerie-Regiments dem Kyffhäuserbund der Deutschen Landkriegerverbände beitritt, ist wohl nicht in erster Linie als politisches Signal zu werten. Der Bund ist zu Beginn des Jahres 1900 als Zusammenschluss der Militär- und Kriegervereine entstanden, die durch die sogenannten Einigungskriege im Vorfeld der deutschen Reichsgründung einen starken Auftrieb erlebt hatten. Anfang 1922 wird der bis dahin eher lockere Zusammenschluss in die Einheitsorganisation Deutscher Reichsbund Kyffhäuser überführt und 1937 in »NS-Reichskriegerbund« umbenannt.

Aktiv wird Georg Berger in diesem Umfeld nie. Politik interessiert ihn jedenfalls in den frühen Nachkriegsjahren nicht. Warum auch, kann er doch unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst beruflich Tritt fassen. Am 1. Januar 1919 fängt er bei einer Brauerei im österreichischen Reutte als selbstständiger Buchhalter an. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil die junge, aus der Konkursmasse der österreichisch-ungarischen Monarchie hervorgegangene Alpenrepublik während der kommenden Jahre sein wichtigstes Tätigkeitsfeld sein wird. Nach wiederholtem schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes bei Firmen in Innsbruck, Ingolstadt, Eltmann und Berlin landet er Ende 1923 als Direktor der Tiroler Industriewerke AG erneut in Reutte. Als das Werk »infolge der österreichischen Zollmaßnahmen wegen Mangel an Rohstoffen« in Schwierigkeiten gerät, macht sich Georg Berger zum 1. Januar 1927 als Wirtschaftsberater, Treuhänder, Bücherrevisor und Steuerberater mit Sitz in München selbstständig.13

Offenbar reüssiert er, bis sich kaum drei Jahre später über seinen Kunden dunkle Wolken zusammenziehen. Ausgelöst durch den Einbruch der Kurse an der New Yorker Börse wird von Herbst 1929 an auch Deutschland von einer Banken- und Wirtschaftskrise zunächst noch ungeahnten Ausmaßes erfasst. Im Februar 1931 werden in Deutschland über 4 Millionen Arbeitslose gezählt; zwei Jahre später sind es mehr als 6 Millionen.

Die Arbeitslosen sind eine, wenn auch nicht die einzige Erklärung für den steilen Aufstieg der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, die in der Reichstagswahl des Juli 1932 gut 37 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen kann. Obgleich Ende 1932 beziehungsweise Anfang 1933 erste Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu greifen beginnen und die NSDAP bei der Novemberwahl 1932 rund 4 Prozent der Stimmen und mehr als 30 Sitze im Reichstag wieder verliert, führt bei der neuerlichen Regierungsbildung kein Weg mehr an ihr und ihrem »Führer« vorbei. Meint jedenfalls Reichspräsident Paul von Hindenburg, der Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernennt.

Georg Berger, der zuvor keiner politischen Partei angehört hat, ist der NSDAP am 1. Juni 1931 mit der Mitgliedsnummer 547083 beigetreten. Den Schritt begründet er nach dem Krieg mit der »damaligen schweren Wirtschaftslage, die mir auf Grund meiner Tätigkeit nur zu gut bekannt war«. Der Beitritt erfolgt »zwar freiwillig«, wie er im Januar 1947 notiert, jedoch aus der »Überzeugung, dass in dem mir aus meiner Tätigkeit als Wirtschaftsberater bekannten Wirtschaftselend nur durch eine verstärkte Position der NSDAP in der Regierung eine Besserung zu erwarten sei«.14

Tatsächlich ändert sich durch die Machtübernahme Hitlers und das Anspringen der Konjunktur für Georg Berger wenig, im Gegenteil. Wegen »Verlust meiner jüd[ischen] Kundschaft und wegen familiärer Verhältnisse (Scheidung)« muss er seine selbstständige Tätigkeit im Frühjahr 1934 aufgeben. Beides lässt sich nicht unmittelbar überprüfen. Dass er bei der Geburt des Sohnes Roland von seiner ersten Frau »getrennt« lebt, geht aus den zitierten Akten des Amtsgerichts Charlottenburg hervor. Und dass er seine jüdische Kundschaft verliert, liegt auf der Hand, wenn man in Rechnung stellt, dass die Nationalsozialisten unmittelbar nach Übernahme der Macht mit der umfassenden Entrechtung und Enteignung der Juden in Deutschland beginnen. Dass Georg Berger in dieser Zeit in der Partei bleibt, ist allerdings auch Teil dieser Geschichte.

Um ein sicheres Einkommen zu finden, bewirbt er sich nach eigener Auskunft auf verschiedene Inserate, darunter auf eine Chiffre, in der »Revisoren mit abgeschlossener Berufsbildung und 15jähriger Berufspraxis« gesucht werden. Wie Berger nach dem Krieg erklärt, ist es die einzige Bewerbung, auf die er eine Antwort erhält. Sie kommt vom Reichsschatzmeister der NSDAP. Der Buchhalter ergreift die Chance, obgleich er die Höhe seines vormaligen Einkommens als selbstständiger Revisor nicht »sofort erreichen« kann und ein Umzug nach Berlin ansteht. Keine leichte Entscheidung. Bis Berger seinen Wohnsitz mit der Familiengründung endgültig nach Berlin verlegt, bleibt er in München, Lautensackstraße 1/III, gemeldet.15

Mitte Mai 1934 tritt Georg Berger seine neue Stelle als Reichsrevisor im Reichsrevisionsamt der Reichsleitung der NSDAP an und legt innerhalb nur weniger Jahre eine steile Karriere in der Partei hin. Schon im September 1934 wird er zum Hauptstellenleiter, im April 1935 dann zum Amtsleiter im Reichsrevisionsamt ernannt. Kurz zuvor, im März 1935, ist der Buchhalter – unter Ernennung zum Politischen Leiter – zunächst zum kommissarischen Reichskassenverwalter der Hitlerjugend (HJ) und zum kommissarischen Chef des Verwaltungsamtes der Reichsjugendführung (RJF) berufen worden.

Seit Jahresbeginn 1936 ist Georg Berger – unter Ernennung zum Generalbevollmächtigten – dauerhaft zur RJF abgestellt und wird dort zum regulären Reichskassenverwalter der hochverschuldeten Hitlerjugend und zum Chef des Verwaltungsamtes der Reichsjugendführung ernannt. Seit März 1936 amtiert er zudem als HJ-Verbindungsführer zu den Reichsministerien, zur Reichsleitung der NSDAP und zu den Reichsspitzenbehörden. Im April 1937 wird er »unter Berufung in das Beamtenverhältnis … zum Ministerialrat im Reichsdienst« ernannt.16

Womit sich die Frage stellt, wie es seine Lebenspartnerin und spätere Ehefrau mit der Partei hält. Aus dem Meldebogen für ihr Spruchkammerverfahren geht hervor, dass Thilde Altmann zwar dem Bund Deutscher Mädel (BDM) und der NS-Frauenschaft (NSF) angehörte, nicht aber der NSDAP. Das überrascht angesichts der exponierten Stellung ihres Mannes und bedeutet, dass sie entweder von Georg Berger auch nach der Heirat nicht zum Parteieintritt gedrängt worden ist oder dass sie seinem Drängen nicht nachgegeben hat, was der willensstarken jungen Frau durchaus zuzutrauen ist. Vielleicht stellte sich die Frage für die beiden auch gar nicht. Selbstverständlich ist ihre Entscheidung jedenfalls nicht.

Bemerkenswert ist ihre Tätigkeit an der Verwaltungsschule der Hitlerjugend in Traunstein, wo sie von Januar 1936 bis März 1937 junge Frauen in Geldverwaltungskursen schult. Gut möglich, dass Georg Berger ihr diese Stelle vermittelt hat. Jedenfalls kommt Thilde Altmann hier erstmals praktisch mit jener Branche in Berührung, in der auch ihr Lebensgefährte und späterer Ehemann tätig ist. Die professionelle Buchhaltung wird zu ihrer Leidenschaft, wenn man so will zu ihrer Berufung. Davon profitiert später auch ihr Sohn. In Roland Bergers Firma ist Thilde Berger bis ins höchste Alter hinein als Prokuristin tätig und damit »Herrin der Kasse«, wie sie von langjährigen Mitarbeitern in einer Mischung aus Zuneigung und Respekt tituliert wird. Mit der Aufnahme ihrer Tätigkeit an der Verwaltungsschule endet offenkundig auch die erwähnte jahrelange Arbeitslosigkeit Thilde Bergers. Das Ende fällt mit der ersten Schwangerschaft zusammen.17

Was Berger selbst angeht, so ist sein Posten nicht nur aus Sicht der Parteiführung eine Vertrauensstellung. Wem sie angetragen wird, der muss fachlich kompetent und politisch loyal sein. Was die fachliche Kompetenz angeht, so bescheinigt ihm Franz Xaver Schwarz – »Generalbevollmächtigter des Führers in allen vermögensrechtlichen Angelegenheiten der NSDAP« und als Reichsschatzmeister der Partei Vorgesetzter Bergers – Anfang März 1936 als »besondere Leistungen«: »Buchhaltungs-, Bilanz- und Revisionswesen, Erforschung des Sachverhalts bei strafbaren Handlungen, Erstattung von Sachverständigen-Gutachten vor Gerichten, gute organisatorische Fähigkeiten«. Berger sei »zielbewusst und sicher nach oben und gegenüber Behörden, bestimmt und kameradschaftlich nach unten«.18

Man darf davon ausgehen, dass die Beurteilung anders aussähe, hätte es einen Zweifel an Bergers politischer Loyalität gegeben. Schließlich handelt es sich bei den Posten des Reichskassenverwalters der Hitlerjugend und des Chefs des Verwaltungsamtes der Reichsjugendführung um Funktionen in der Reichsleitung der Partei. Die reine Mitgliedschaft in der NSDAP reicht, für sich genommen, als Loyalitätsbeweis nicht aus. Allerdings gibt es auch keinen Hinweis darauf, dass der Buchhalter Berger ein überzeugter Anhänger der nationalsozialistischen Weltanschauung gewesen ist. Eher im Gegenteil versucht er in diesen Jahren seine Unabhängigkeit zu wahren.

Dass Georg Berger – jeweils auf eigenen Wunsch – im Juni 1939 aus der HJ ausscheidet und damit die Stellung des Reichskassenverwalters dieser Organisation aufgibt und zum 30. September 1939 das Dienstverhältnis zur Reichsleitung der NSDAP kündigt, ist nicht selbstverständlich. Anfang 1947 begründet er den ersten Schritt, also das Ausscheiden aus der HJ, mit »grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zur polit. Führung, u.a. auch in religiöser Hinsicht«. Tatsächlich halten der Protestant und seine katholische Frau dem christlichen Glauben bis zum Untergang des »Dritten Reiches« die Treue und lassen in dieser Zeit – trotz einer anderslautenden »Anordnung« beziehungsweise eines »Verbots« Baldur von Schirachs, des auch für die HJ zuständigen Reichsjugendführers der NSDAP – ihre beiden Kinder taufen. Das spricht für die Glaubwürdigkeit dieses Motivs.19

Den zweiten Schritt, also die Kündigung seines Dienstverhältnisses, begründet Berger im Herbst 1939 offiziell mit seinem Gesundheitszustand. Das ist angesichts der Verletzungen, die er im Ersten Weltkrieg davongetragen hat, nachvollziehbar. So gesehen überrascht es nicht, dass der »Führer« ihn wunschgemäß entlässt und sein Stellvertreter ihm, wie von Berger erbeten, ein »Dankesschreiben für geleistete Dienste bei der Partei« zukommen lässt. Als sich Berger acht Jahre später auf sein Spruchkammerverfahren vorbereitet, begründet er diesen zweiten Schritt, jetzt deutlich weiter gehend, so: »Ich wollte schon damals in der Vorahnung eines schrecklichen Endes der NSDAP, wenn auch nicht so rasch erwartet, ein sauberes Kleid haben und mich mit so vielen grossen Nutzniessern der Partei nicht identifizieren.« Einen zeitgenössischen Beleg für diese Begründung gibt es nicht.20

Wohl aber für den ergänzend angeführten Grund, dass er die »Unterstellung der Finanzverwaltung einer Reichsbehörde unter die NSDAP« nicht mittragen wollte. Dahinter steckt ein Machtkampf zwischen Reichsjugendführer Baldur von Schirach und Reichsschatzmeister Franz Xaver Schwarz. Keine einfache Situation für Berger, der politisch Schirach und organisatorisch Schwarz unterstellt ist. Als sich die Spannungen zwischen diesen beiden Ende August 1936 nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal hochschaukeln, schreibt Berger an Schirach, dass dessen Versuche, Gelder ohne ausdrückliche Zustimmung durch Schwarz zu vergeben, »selbstverständlich« nicht seine »Billigung« finde. Schirach hat Berger diese klare Positionierung nie verziehen. Als sich ihre Wege im Sommer 1940 in Wien erneut kreuzen, zeigt der Jüngere dem Älteren, wer am längeren Hebel sitzt.21

Es gibt wohl mehrere Gründe, die Georg Berger zur Beendigung seiner Parteikarriere bewogen haben. Neben den sachlichen und weltanschaulichen Konflikten mit den Parteibürokraten zählen dazu auch die wirtschaftliche Lage des Landes und damit die guten Aussichten für einen Mann mit seiner Qualifikation. Die Arbeitslosigkeit ist vom Tisch, die Wirtschaft brummt.

Das ist auch eine Folge der zunächst verdeckten, dann öffentlichen Aufrüstung des Deutschen Reiches. Als Berger Ende September 1939 in Berlin kündigt, stehen deutsche Soldaten gut 20 Jahre nach Beendigung des Ersten Weltkrieges wieder im Feld. Der sogenannte Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 und die bis März 1939 schrittweise vollzogene Zerschlagung der Tschechoslowakei waren lediglich erste Etappen auf einem Weg, der mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 zielgerichtet in den nächsten europäischen Krieg führte.

Auf dem freien Markt ist Berger ein gefragter Mann. Kaum dass er sich aus dem Parteiapparat verabschiedet hat, fängt er als Kaufmännischer Direktor bei den Ersten Deutschen Knäckebrotwerken an. Die Firma ist 1927 in Berlin-Lichterfelde gegründet und 1931 nach Burg unweit von Magdeburg verlegt worden. Die Idee für die Fertigung des damals in Deutschland weitgehend unbekannten Knäckebrots ist von dem Ernährungswissenschaftler und Firmengründer Wilhelm Kraft aus Skandinavien importiert worden und erfreut sich bald einer so nicht erwarteten Beliebtheit. Auch beim jungen Roland Berger, für den das »Knäckebrot mit Honig« zu den angenehmen Kindheitserinnerungen gehört. 1937 ist Georg Berger die Stelle schon einmal angeboten worden, zwei Jahre später steigt er ein. Allerdings bleibt Berlin vorerst der Wohnsitz der Familie. Zum einen ist Magdeburg nur 150 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, so dass Georg Berger die Wochenenden dort verbringen kann. Und dann entbindet seine Frau am 7. April 1940, also zweieinhalb Jahre nach Sohn Roland, zu Hause Tochter Renate, weshalb man sich zunächst nicht verändern will. Außerdem haben die Bergers, auch ihr Junge, in der Hauptstadt Fuß gefasst.

Dank des sicheren und guten Einkommens von Georg Berger leistet sich die Familie in Wilmersdorf einen »Haushalt«, der »nur als gut bürgerlich bezeichnet werden« kann, wie sich ein langjähriger Nachbar in der Jenaer Straße 16 nach dem Krieg erinnerte: »Siebenzimmerwohnung mit Küche«. In dieser »gut bürgerlichen« Welt also wird Roland Berger sozialisiert. Das gilt für die ersten Jahre in Berlin und für die sich daran anschließenden in Wien. Die frühe Prägung lässt sich schwerlich überschätzen. Selbst der Verlust des urbanen Ambiente und der Neubeginn in der oberbayerischen Provinz, von denen zu berichten ist, bedeuten für den jungen Berger in dieser Hinsicht keinen Bruch.22

Seine Erinnerungen an Berlin sind durchwachsen. Angenehme Eindrücke wie zum Beispiel an die Besuche im Zoo und die weniger schönen, namentlich an die Aufenthalte im Luftschutzkeller, halten sich die Waage: Im Herbst 1940 fliegt die britische Luftwaffe erste Angriffe gegen die Hauptstadt. Es sind Vorboten dessen, was kommen wird, nicht weniger, aber zunächst auch nicht mehr. Insgesamt spielt der Krieg im Alltag der Stadt und ihrer Menschen noch keine nennenswerte Rolle.

Und so bleibt Familie Berger einstweilen, wo sie ist, obgleich Georg Berger von Herbst 1941 an in Wien arbeitet. Bis er dort ein Jahr später eine angemessene Bleibe für die Familie gefunden hat, fliegt er, wie sich der Sohn erinnert, unter der Woche nach Wien und nächtigt dort im Hotel »Erzherzog Rainer«. Diese Arrangements deuten darauf hin, dass Georg Berger in der österreichischen Metropole eine gut dotierte und exponierte Stellung einnimmt.

Die beiden Jahre, die er als Generaldirektor der Ankerbrot-Fabrik AG in Wien beruflich tätig ist und die insgesamt drei Jahre, die er dort mit seiner Familie lebt, sind die wohl folgenreichsten in Georg Bergers Biographie. Sie stehen auch im Mittelpunkt des eingangs erwähnten Artikels, den fünf Autoren am 18. Oktober 2019 im Handelsblatt veröffentlichen. Die Quellenbasis des Artikels ist, soweit erkennbar, breit, weist allerdings auch gravierende Lücken auf. So nahmen die Redakteure weder die Spruchkammerakte Georg Bergers zur Kenntnis noch die entsprechenden Akten seiner Frau und seines noch vorzustellenden Schwiegervaters, die nicht zuletzt das politische, wirtschaftliche und soziale Umfeld Georg Bergers ausleuchten. Das erklärt wohl auch, warum den Autoren ausgerechnet einige Berichte der Gestapo als Belege für Georg Bergers tatsächliche oder vermeintliche Verfehlungen dienten.

Auf »zahlreiche relevante Aktenbestände und auch Archive«, die von den Autoren »ignoriert« wurden, hat schon der Historiker Michael Wolffsohn aufmerksam gemacht. Sein Gutachten »Aufklärung oder Rufmord? Roland Berger, sein Vater und das Handelsblatt«, das Ende Mai 2020 veröffentlicht wurde, hatte Roland Berger in Auftrag gegeben, nachdem ihn die Redakteure des Handelsblatts eine Woche vor dem Erscheinen ihres Artikels, also im Oktober 2019, mit ersten Ergebnissen ihrer Recherchen zu seinem Vater Georg konfrontiert hatten.23

Die in Wien ansässige Ankerbrot AG ist im Jahr 1891 von den Brüdern Heinrich und Fritz Mendl als Brot- und Gebäckfabrik gegründet worden. Um ihre Produkte von denen der Konkurrenz abzuheben, prägen sie einen Anker auf die Brotlaibe. Das Wachstum ist rasant. Anfang der Vierzigerjahre ist die Ankerbrot-Fabrik mit ihren mehr als 3000 Beschäftigten, ihren Brot- und Teigwarenfabriken, eigenen Mühlen und zwei Gütern von über 1200 Hektar Land eine der größten, wenn nicht die größte Brotfabrik in Europa. Mitte März 1941 wird der seit dem 1. Oktober 1940 amtierende »Betriebsführer, Ministerialrat a.D. Georg Berger«, durch Alfred Proksch, »Reichstreuhänder der Arbeit« für Österreich, in sein Amt eingeführt. Diese prominente Inszenierung ist kein Zufall. In Kriegszeiten gilt die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln als herausragend wichtige Aufgabe.24

Die Übernahme der Verantwortung für die Ankerbrot-Fabrik durch Georg Berger ist ein Einschnitt – für das Unternehmen, für den Generaldirektor und für seine Familie. Auch für den gut drei Jahre alten Roland Berger. Es sind vor allem diese Wiener Jahre, die ihn bis heute von seinem »bürgerlichen Elternhaus« sprechen lassen. Man ist eben wer, wie der Sohn erfährt, wenn er mit dem Vater in der Stadt flaniert oder mit ihm ins Unternehmen geht. Und die Volksschule, die er mit fünfeinhalb Jahren erstmals betritt, liegt auch nicht irgendwo, sondern gleich um die Ecke der hochherrschaftlichen Villa in der Sternwartestraße 17, in der die Bergers seit 1. September 1941 leben. Kindermädchen, Köchin und weiteres Personal inklusive.

Diese Villa hat zuvor der Familie Kerr gehört und ist »arisiert«, also den jüdischen Besitzern gestohlen worden. Kaum dass die Nationalsozialisten im Frühjahr 1938 mit dem »Anschluss« Österreichs die Macht endgültig an sich gerissen haben, ist mit den »Entjudungen« begonnen worden, wie der Vorgang in der nationalsozialistischen Terminologie heißt. Bergers Versuch, die Villa zu kaufen, scheitert am Einspruch des Finanzamts Berlin-Moabit. Georg Berger, so Michael Wolffsohns Resümee, »hat die Villa nicht arisiert, sondern von der faktisch und von anderen vollzogenen Arisierung profitiert«.25

Vergleichbares gilt für die Ankerbrot-Fabrik, die bereits 1938 »arisiert« beziehungsweise »entjudet« worden ist. Georg Berger versteht seine Tätigkeit als »klassischen Saniererjob«. So jedenfalls hat sein Sohn Roland die Erzählung des Vaters in Erinnerung: »Er sollte die Ankerbrot-Werke entschulden, die Verluste minimieren und die Eigentumsverhältnisse ordnen«, berichtet er im November 2008 dem manager magazin. Georg Berger »führte die Firma wieder in die Gewinnzone«, obgleich dem Unternehmen die zunehmenden Einberufungen zu schaffen machten. Der Sohn erklärt den Erfolg des Vaters auch mit dessen »menschlichem Führungsstil«. Er half den «Beschäftigten, von ihren Schulden herunterzukommen, besorgte ihnen Wohnungen und zahlte eine Kinderzulage«. Den umsichtigen Umgang Bergers mit der Belegschaft bestätigt im September 1944, also noch während des Krieges, auch der ehemalige Präsident der Ankerbrot-Fabrik, Karl Langenecker. Offenbar haben selbst seine innerparteilichen Gegner diese Fähigkeit Bergers nicht infrage gestellt.26

Nicht zuletzt aber wird Georg Berger geholt, um das der »Arisierung« folgende »Chaos« und den »intensiven langen Streit unter den ›arischen‹ Räubern« zu beenden, wie Wolffsohn das beschreibt. Über die vielschichtigen Ereignisse muss hier nicht im Einzelnen berichtet werden. Sie sind in Wolffsohns Gutachten nachlesbar. Danach hat Berger selbst »nicht arisiert«, sondern »die längst vollzogene faktische Arisierung« durch die »Transaktion« eines Teils der Aktien »administrativ, formalrechtlich reguliert«. In diesem Zusammenhang hat der Generaldirektor der Fabrik offenbar mit Erfolg versucht, zu retten was zu retten war, und die Interessen des in der Schweiz lebenden »ursprünglichen jüdischen Miteigentümers bzw. seines wahrscheinlichen Stroh- und Vertrauensmannes im Aufsichtsrat zu stärken«. So Wolffsohn. Dass dieser Befund während des Spruchkammerverfahrens von Georg Berger durch eine Reihe exponierter Zeitzeugen bestätigt wird, ist auch deshalb bemerkenswert, weil es nichts gab, womit sich Berger im Gegenzug hätte erkenntlich zeigen können.27

Die Folgen, welche die knapp zweijährige Tätigkeit Georg Bergers als Chef der Wiener Ankerbrot-Fabrik für ihn selbst und seine Familie – seine Frau, seine Tochter und vor allem seinen Sohn – zeitigen, lassen sich schwerlich überschätzen. Dass noch der zweiundachtzigjährige Roland Berger im Herbst 2019 mit voller Wucht von dieser Geschichte eingeholt wird, zeugt von ihrer Brisanz.

Am Ende zahlt Georg Berger, der schon 1931 der NSDAP beigetreten ist und bis 1942 jedenfalls mittelbar davon profitierte, einen hohen Preis. Denn bei dem Versuch, das »Chaos« insbesondere in den Eigentümerstrukturen der Fabrik zu regulieren, wird er nach Einschätzung Michael Wolffsohns seinerseits in den Strudel gerissen, wird »als Nazi von anderen, durchsetzungsstärkeren Nazis ausgebootet und von Nazis als Nazi ›verfolgt‹ oder, wenn man will, ›gejagt‹«.28

Im Frühjahr 1942 werden gegen Georg Berger mehrere Anzeigen erstattet, die meisten anonym, aber auch eine namentlich vom inzwischen eingerückten Verkaufsleiter der Fabrik; am 16. Juni 1942 wird »sowohl in seiner Villa als auch im Betriebe überraschend eine Durchsuchung vorgenommen«, wie es im Schlussbericht der Gestapo Wien heißt. Für den fünfjährigen Roland ist das Eindringen der Gestapo ein schockierendes Erlebnis. »Seither wusste ich, dass es eine uniformierte und eine nicht uniformierte Welt gab«, sagt er im Rückblick auf sein Leben.

Am 6. Juli 1942 wird Georg Berger als Generaldirektor der Ankerbrot-Fabrik entlassen. Was ihm vorgeworfen wird, ist gravierend: Instandsetzung der Villa mit einem »unerhörten« Aufwand; missbräuchliche Verwendung von Arbeitskräften und Transportmitteln für private Zwecke und vieles andere mehr. Berger und die Buchhaltung der Fabrik bestreiten das. Tatsächlich hatte ein Bericht der Deutschen Revisions- und Treuhand AG über die Instandsetzungsarbeiten an der Villa schon im April 1942 die »sachliche Richtigkeit« der von der Ankerbrot-Fabrik bezahlten Rechnungen und damit Bergers Sicht der Dinge bestätigt.29

Gut möglich, dass die Akten zu Ungunsten Bergers »erkennbar nachträglich ›bereinigt‹« wurden. Das gab jedenfalls nach dem Krieg Will Küper – von Ende 1940 bis Ende 1942 als Staatsanwalt bei der Anklagebehörde am Sondergericht Wien tätig – zu Protokoll. Küper wusste auch zu berichten, dass Berger das »Opfer von Intrigen einer Gruppe österreichischer nationalsozialistischer Parteifunktionäre geworden« und »unter zum Teil sehr fadenscheinigen Vorwänden zu Fall gebracht« worden sei.30

Eine Rolle spielten dabei unter anderem 65 ungestempelte Eier, die Georg Berger gehortet haben soll und die später, auch von seinem Sohn Roland, immer wieder als Beleg für die Absurdität des Vorgeworfenen angeführt werden. Zu Friedenszeiten wäre das in der Tat eine Petitesse, aber im Krieg ist das Horten von Rohstoffen oder Lebensmitteln ein Vergehen, das mit drakonischen Maßnahmen bis hin zur Todesstrafe geahndet werden kann. Wer, wie in diesem Fall die Wiener Gestapo, eine solche Anschuldigung – begründet oder nicht – erhebt, weiß also, was er tut.

Schon deswegen ist die 2003 aufgestellte Behauptung, dass Georg Berger nach seiner Entlassung als Generaldirektor der Ankerbrot-Fabrik als »Direktor im Reichsfinanzministerium« und als »Aufsichtsratsmitglied« der Deutschen Umsiedlungs-Treuhand GmbH (DUT) an der »Ausplünderung der Deutschen Ostgebiete beteiligt« gewesen sei, nicht plausibel. Tatsächlich ist sie falsch. Sie beruht auf einer Namensverwechselung und rückt Georg Berger damit zu Unrecht in die Nähe der Vernichtungsorganisation Heinrich Himmlers, dem die DUT unterstand. Nicht zufällig wollten die Redakteure des Handelsblatts ihre Enthüllungsgeschichte ursprünglich an diesem schwerwiegenden, aber nicht haltbaren Vorwurf aufhängen, gaben das aber auf, als man sie auf den Fehler hinwies.31

Um der Verhaftung durch die Gestapo zu entgehen, weicht Georg Berger nach seiner Entlassung als Generaldirektor zunächst für einige Wochen nach Berlin aus, wo er sich inkognito aufhält. Zurück in Wien, sieht er sich einer Reihe von Schikanen ausgesetzt. Eine entscheidende Rolle spielt dabei Baldur von Schirach, der am 7. August 1940 zum Gauleiter und Reichsstatthalter in Wien ernannt wurde, also kurz vor Berger dort eingetroffen ist und aus den Berliner Jahren noch eine Rechnung offen hat.32

Allerdings lässt Georg Berger seinerseits – und nicht erst jetzt – eine gewisse Neigung zu Besserwisserei und Querulantentum erkennen, die manches Mal die Grenze zur Streitsucht touchiert. Unklar bleibt, warum er weiter der Partei angehört, jedenfalls seinen Mitgliedsbeitrag entrichtet, bis er zwei Jahre später aus der NSDAP ausgeschlossen wird. Dass er sich auch nach seinem Rauswurf weitere zwei Jahre lang gegen alle Versuche wehrt, die Villa im noblen Wiener Cottageviertel zu räumen, und mit seiner Familie dort wohnen bleibt, dient später den Kritikern als Beleg für seine Verfilzung mit dem System.

Was in den beiden Jahren nach seiner Entlassung passiert, beschreibt Georg Berger Anfang 1947. Danach hatte er sich gegen ein Arbeits- und Aufenthaltsverbot, einen Schauprozess, wiederholte Besuche der Gestapo und andere Vorkommnisse zu wehren. Mehrere »Geldabfindungsgebote von 1942–1944 seitens meiner Gegner, die mich zum Schweigen bringen sollten, und auch die Zusicherung der Zurückziehung der Anklage« lehnt er ab. Das bestätigen nach dem Krieg einige Zeitzeugen, unter ihnen Will Küper und Hans Gruber, der Georg Berger seit 1932 kennt und bei ihm »mit kurzen Unterbrechungen bis zum Jahr 1944 als Revisor, Abteilungsleiter und später als Direktionssekretär beschäftigt« gewesen ist: Am Ende, so Gruber, war Berger »endgültig wirtschaftlich ruiniert«.33

Für Roland Berger beginnt mit der Entlassung des Vaters eine emotional sehr bewegte Zeit. Zum einen spürt er natürlich die soziale Stigmatisierung, die damit einhergeht. Zum anderen hat er den Vater aber jetzt für sich. In den beiden Jahren zwischen dessen Entlassung als Direktor der Brotfabrik und der noch zu schildernden Verhaftung durch die Gestapo sind sich die beiden »so nah, wie nie zuvor und nie mehr danach«, erinnert sich der Sohn. Roland Berger ist viereinhalb, als der Vater entlassen wird; sechseinhalb und Volksschüler, als er mit den Eltern und der Schwester die Stadt verlässt.

Im Juni 1944 gibt Georg Berger auf und »flüchtet« mit seiner Familie zu den Schwiegereltern nach Egglkofen. Dort ist es noch ziemlich ruhig. Das Kriegsgeschehen rückt zwar im Sommer 1944 deutlich näher an das Reich heran – in der Normandie sind die Westmächte gelandet, im Osten ist die deutsche Heeresgruppe Mitte zusammengebrochen, und die industriellen Zentren und städtischen Metropolen liegen im Visier der alliierten Bomberverbände. Aber im ländlichen Oberbayern spürt man davon noch wenig.

Für die Kinder ist der Wechsel von der Großstadt aufs Land keine große Belastung. Es ist ein Umzug mit angenehmen und, wenn man so will, spannenden Momenten: In Wien besteigt man, wenn auch ohne nennenswertes Gepäck, den Zug und fährt – Erster Klasse – bis München. So gesehen sind sie »komfortable Flüchtlinge«, wie sich Roland Berger nicht ohne Ironie erinnert. In der bayerischen Hauptstadt steigen die Bergers nach Egglkofen um und werden dort vom Großvater empfangen, der die Familie bei sich aufnimmt.

Johann Altmann wird im März 1885 in der Gemeinde Niederbergkirchen als zweiter Sohn eines Großbauern geboren. Der ältere Bruder Josef übernimmt den Hof, wandelt sich zum Kommunisten, schaut sich dann auch in der Sowjetunion um, wird nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau gesteckt, wo er ums Leben kommt.34

Johann ist nach dem Tod des Vaters ausgezahlt worden, hat sich im benachbarten Egglkofen als »Privatier« niedergelassen, 1910 von seinem beachtlichen Vermögen ein Wohn- und Geschäftshaus nebst Grundbesitz erworben und betreibt dort mit »bestem Erfolg« einen Gemischtwarenladen, wie er anlässlich seines Spruchkammerverfahrens zu Protokoll gibt. 1923 erstmals zum Bürgermeister gewählt, ist er immer noch in diesem Amt, als der Schwiegersohn samt Familie im Juni 1944 in Egglkofen eintrifft. Johann Altmann ist inzwischen mit seiner zweiten, deutlich jüngeren Frau Juliane verheiratet. Die erste Frau, Thildes Mutter, ist 1924 im Kindbett gestorben.35

Nebenher ist der Ladenbesitzer und Bürgermeister noch Vorsitzender des Sport- und des Schützenvereins, Bienenzüchter und Jäger, nach dem Krieg auch Organisator und Regisseur einer Truppe von Laienschauspielern des Dorfes, unter ihnen Tochter Thilde, Roland Bergers Mutter. Die Aufführungen finden im Gasthaus statt. Dargeboten werden volksnahe Stücke, zum Beispiel über das Leben des ungemein populären bayerischen Wilderers Georg Jennerwein. Für den Enkel ist der Großvater ein »völlig ungebundener Mann«, zugleich eine »Respektsperson«, die im Ort Eindruck macht.

Es ist ein Idyll, wenn auch kein luxuriöses Leben. Fließendwasser gibt es nicht, eine Toilette im Haus folglich auch nicht, Strom kommt gelegentlich, Petroleumlampen sind der Standard. Dafür gibt es die Natur, und der junge Berger lernt sie kennen und schätzen. Roland lebt mit Hunden und Katzen, ist dabei, wenn Pferde eingespannt, Rinder und Schweine gefüttert und geschlachtet werden, die Saat ausgebracht und die Ernte eingefahren wird. Den Bezug zur Natur bewahrt er sein Leben lang. Das ist die eine Seite der dörflichen Idylle.

Es gibt eine andere. Die Enge. Im Grunde ist Egglkofen immer noch ein Dorf. Und so ein Dorf ist ein Biotop, eine »Veranstaltung ohne Freiheit«, wie der Kosmopolit Berger heute sagt: »Wer wissen will, wie sich das anfühlt, sollte sich Martin Sperrs Bühnenstück Jagdszenen aus Niederbayern in der Verfilmung von Franz Xaver Kroetz ansehen. Das hat viel mit dem starren Korsett des Katholizismus, mit Bigotterie, mit Wahrung von Besitzständen zu tun.«

Bleibende Spuren im Leben Roland Bergers hinterlässt das Leben in diesem Biotop nicht. Aber Egglkofen öffnet ihm den Weg nach Bayern, das bald seine Heimat wird. Als er die Siebzig hinter sich hat, bekennt der Consultant – in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung und mit Blick auf diese Zeit –, dass seine »eigentliche Menschwerdung in Bayern stattgefunden« habe und er deswegen durchaus des Bayerischen mächtig sei. Weil seine Eltern allerdings mit ihm und seiner Schwester während der Kindheit Hochdeutsch sprachen, durfte er mit seiner Mutter erst nach bestandenem Abitur »bayerisch reden. Das haben wir dann so gehalten bis zu ihrem Tod.«36

Es ist eine organische und harmonische Entwicklung. Aber gilt das auch für den Weg von Wien nach Egglkofen? Folgt man Roland Bergers erzählten Spuren, drängt sich unwillkürlich der Eindruck eines nicht nur lokalen, sondern auch ziemlich radikalen kulturellen Wandels auf. Das sieht der Consultant heute nicht so. Anders als für seine Eltern, für die der erzwungene Abschied von der österreichischen Metropole auch ein vorläufiges Ende des großzügigen urbanen Lebens markierte, habe der Umzug in die oberbayerische Provinz für ihn keine Zäsur bedeutet, im Gegenteil: Das »bürgerliche Ambiente«, sagt Berger, sei im sozialen Mikrokosmos der Familien Berger und Altmann kultiviert, erhalten und in gewisser Weise fortgeschrieben worden. Denn »hier gab es einen reich bestückten Bücherschrank, abends wurde vorgelesen, der Vater spielte, wenn er denn einmal daheim war, auf seiner Violine.«

Dahinter steckt ein spezifisches Verständnis des Bürgerlichen. Bürgerlich zu leben bedeutet für Roland Berger nicht, einer definierten sozialen Schicht oder Klasse anzugehören, sondern einen spezifischen Lebensstil zu pflegen. Entsprechend vielfältig sind die Kriterien bürgerlichen Lebens. Für Berger zählen dazu – dokumentiert in gewissen Attributen wie dem erwähnten Bücherschrank – das Bildungsniveau, das sich wie im Falle seiner Großeltern und seiner Eltern nicht nur an formalen Kriterien festmachen lässt; ein nennenswerter materieller Wohlstand, in dem auch er aufwuchs; oder auch gesetzte Manieren im Umgang miteinander, ohne die eine Gesellschaft ihr Gesicht verlieren muss. Ob die totalitär formierte Gesellschaft der Dreißiger- und Vierzigerjahre und die zusehends nivellierte Mittelstandsgesellschaft der Bundesrepublik noch viel mit den Idealen jener bürgerlichen Welt gemeinsam haben, ist zumindest eine Frage wert. Sicher ist, dass die Chiffre in Roland Bergers erinnerter Biographie für einen Kosmos steht, dem er sehr viel verdankt.

Dass der junge Berger einen guten Teil seiner Kindheit in einem katholischen Milieu verbringt und dort auch, vom ersten – dem Wiener – Jahr abgesehen, die Volksschule besucht, ist eine Folge der Flucht der Familie nach Egglkofen und so gesehen ein Zufall. Aber dann auch wieder nicht. Denn anders als der Vater, der seinem evangelisch-lutherischen Bekenntnis, wie berichtet, auch in schwierigen Zeiten treu geblieben ist, wurde die Mutter katholisch getauft und sozialisiert.

Dass Georg und Thilde auch nach ihrer Hochzeit bei ihren jeweiligen Bekenntnissen blieben, ist in dieser Zeit eher ungewöhnlich. Auch deshalb stellte sich die Frage, wie sie es mit ihren Kindern halten wollten. Wie Thilde Berger später ihrem Sohn berichtet, vereinbaren die Eltern für den Fall, dass der Erstgeborene ein Junge sein sollte, die Kinder evangelisch taufen zu lassen. Wie der Vater bleibt auch Roland Berger in der evangelischen Kirche. Jedenfalls zunächst. Der Glaube bindet ihn nicht, wohl eher die Gewohnheit. Nachdem seine Karriere richtig Fahrt aufgenommen hat, tritt er aus. Der Glaube an Gott und an die Kirche hatten sich »im Laufe der Zeit verflüchtigt«. Und die eingesparte Kirchensteuer ließ sich »guten Gewissens für gemeinnützige Zwecke einsetzen«.

Für den evangelisch getauften Volksschüler Roland Berger bedeutet der Umzug nach Oberbayern: Er wächst in der Diaspora auf. Die Schule ist katholisch, am Religionsunterricht kann er nicht teilnehmen, aber alle paar Wochen kommt ein evangelischer Pfarrer und schließt diese Lücke. Nicht dass er den Religionsunterricht in der Klasse vermissen würde; aber dass er als Einziger nicht an der Veranstaltung teilnehmen darf, trifft den Jungen damals schon. Er fühlt sich ausgeschlossen. Im Übrigen ist der Unterricht weder fordernd noch gar überfordernd. Schon in Wien hat Roland Berger eine Klasse übersprungen, was ihm allerdings in Egglkofen nicht angerechnet wird. Dort schafft er mühelos den Sprung aufs Gymnasium. Auch weil das Umfeld stimmt. Noch ist die Familie intakt.

Alles in allem ist die oberbayerische Provinz unter den obwaltenden äußeren Umständen eine heile, beschützte und beschützende Welt. Aber natürlich rücken der Krieg und die sich auch deshalb zuspitzende Lage im Innern Deutschlands – das »wirkliche Leben« – bald auch an den jungen Roland Berger »heran«. Gewiss, schon in Wien hat es sehr unangenehme Situationen gegeben, darunter Visiten und Durchsuchungen der Gestapo. Aber was jetzt passiert, hat noch eine andere Dimension.

Am 26. Juli 1944 wird Georg Berger von der Gestapo verhaftet und zum Verhör ins Hauptquartier der Geheimen Staatspolizei am Wittelsbacherplatz in München abgeführt, wo er bis zum 21. September inhaftiert bleibt. Die Anlässe liegen zum Teil einige Jahre zurück, haben nur mittelbar mit den Wiener Vorkommnissen zu tun und lassen erneut eine gewisse querulatorische Neigung Bergers erkennen. Auslöser für die Verhaftung sind seine Beschwerden gegen den für Egglkofen zuständigen Ortsgruppenleiter der NSDAP, dann auch gegen den Kreisleiter der Partei von Mühldorf, die hier nicht näher betrachtet werden müssen. Wenn Berger Anfang 1947 zu Protokoll gab, »wegen Verschwörung gegen die NSDAP« verhaftet worden zu sein, mochte das zutreffen, weil der gescheiterte Staatsstreich des 20. Juli 1944 der Gestapo in vielen Fällen als willkommener Anlass für diese und andere Maßnahmen galt. Eine wie immer geartete Verbindung zu den Verschwörern unterhielten weder Georg Berger noch sein Schwiegervater Johann Altmann, der in seinem Spruchkammerverfahren gleichfalls eine solche Nähe suggerierte.37

Für den inzwischen sechseinhalbjährigen Roland Berger ist die Inhaftierung des Vaters begreiflicherweise ein einschneidendes Erlebnis – und der Anfang eines Narrativs: 1944 sei der Vater »aus politischen Gründen verhaftet« worden, schreibt der Achtzehnjährige in seinem Lebenslauf anlässlich der Aufnahme des Studiums. Einen Grund, das zu hinterfragen, gibt es für den Sohn nicht, denn so wurde ihm das Vorkommnis von den Eltern, Verwandten und Bekannten erklärt, und abwegig ist diese Sicht der Dinge auch nicht. Für das Kind ist der Vater im Moment der Verhaftung der »Gute«. Die anderen, die Uniformierten, die ihn abholen, die »Bösen«. Bei diesem Eindruck und der daraus erwachsenen Erzählung bleibt es, auch nachdem Roland Berger Jahrzehnte später unvorbereitet mit dieser Geschichte konfrontiert wird.38

Immerhin darf der Junge gemeinsam mit seiner Mutter und der Schwester den Vater im Gestapo-Gefängnis besuchen. Der Besuch fällt auf dessen 51. Geburtstag, also den 12. September 1944. Dass sie sich ein Jahr lang nicht wiedersehen werden, können die beiden nicht wissen. Zwar entgeht Georg Berger der offenbar von seinen Gegnern wiederholt geforderten »Verbringung ins KZ Dachau«, wie er Anfang 1947 zu Protokoll gibt. Doch erteilt ihm die Gestapo ein Aufenthaltsverbot für den Kreis Mühldorf und stellt ihn dem Wehrmeldeamt Wien zur Verfügung.

Das nimmt in dieser Zeit jeden, also auch den infolge seiner Verwundung während des Ersten Weltkrieges schwerversehrten Kaufmann Georg Berger, und schickt ihn nach fünfwöchiger Ausbildung an die Front. Dort gerät er nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai 1945 in sowjetische Gefangenschaft, aus der er, weil »gesundheitlich ruiniert«, am 30. September 1945 »als arbeitsunfähig entlassen« wird. So gesehen hat er am Ende Glück im Unglück.39

Ein Jahr ist es jetzt her, dass Georg Berger seine Familie im Münchener Gestapo-Gefängnis zuletzt gesehen hat. Verabschieden konnte er sich nicht. Auch nicht von seinem Sohn. Für den nicht einmal Siebenjährigen sind zwölf Monate eine »Ewigkeit«, wie er sich heute erinnert. Zumal in dem Jahr viel passiert und Wichtiges fehlt. Zum Beispiel Güter des täglichen Lebens, obgleich die Altmanns eigentlich an der Quelle sitzen. Tatsächlich besteht der Alltag im großelterlichen Gemischtwarenladen aber darin, den »Mangel zu verwalten«, wie wiederum Georg Berger später notiert. Für seinen Sohn stellt sich die Lage naturgemäß nicht ganz so dramatisch dar. Denn Kinder sind wie immer und überall die Letzten, die den Mangel zu spüren bekommen.40

Wesentlich schwerer als gewisse Einschränkungen der Versorgung wiegt für Roland Berger das Fehlen des Vaters, zumal niemand weiß, ob, wann und in welcher Verfassung er zurückkommen wird. Genau genommen lebt der Sohn jetzt in einer Art »Frauenhaushalt«, bestehend aus der Mutter, der Schwester, der Stiefgroßmutter und einer Tante. Die einzige männliche Bezugsperson ist der Großvater.

Am Ende wird auch diese Familiengemeinschaft noch vom Krieg eingeholt. Die Front und mit ihr die Amerikaner rücken näher. Was von ihnen zu erwarten ist, weiß man nicht. Aber insgesamt haben die Familien Altmann und Berger Glück und kommen an Leib und Leben unversehrt davon. Mit dem seelischen Befinden sieht es anders aus. Jedenfalls gilt das für den siebenjährigen Roland. Der wird Ende April 1945 Zeuge eines der berüchtigten Todesmärsche, in diesem Fall von Häftlingen des Konzentrationslagers Flossenbürg. Um eine Befreiung der Insassen durch die vorrückenden alliierten Streitkräfte zu verhindern, werden die Häftlinge durch die SS zunächst von der Peripherie ins Zentrum des Reichsgebiets transportiert und dort schließlich ziellos umhergetrieben über die Landstraßen und damit auch durch Ortschaften. Bis zu 250000 Menschen dürften dabei ums Leben gekommen sein.

Eine dieser Kolonnen passiert, angetrieben von Angehörigen der SS, auch Egglkofen. Einige der Häftlinge werden dort nächtens im Wald erschossen, ihre Leichen anschließend hinter einer Scheune des Schlosses Montgelas verscharrt. Roland Berger sieht, wie Gefangene am Haus vorbeigetrieben werden, hört die Schüsse und bekommt auch mit, dass die Amerikaner nach der Besetzung des Dorfes die Männer zusammenrufen und die Leichen exhumieren lassen. Man versteht, dass ihn diese Bilder zeitlebens nicht mehr loslassen: »Ich sah die Gesichter, die von Entbehrung, Entsetzen und purer Angst gezeichnet waren. Ich sah die Grausamkeit dieses Krieges.«

Und man ahnt, was das Fehlen des Vaters in Situationen wie dieser bedeutet. Dabei bleibt es auch, nachdem Georg Berger aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt ist, denn er ist jetzt angeschlagen und weder physisch noch emotional handlungsfähig: »Nicht geheilte Kriegsbeschädigungen aus dem 1. Weltkrieg, neu hinzugekommen aus diesem Krieg und den Verfolgungen seit 1942 Herzleiden, doppelter Leistenbruch, Rheuma-Leiden«, notiert er Anfang 1947 in seinem Lebenslauf. »Meine Wohnungseinrichtung ist verloren, die Wiener Wohnung ausgeplündert, meine Familie muss seit 2 ½ Jahren vom Schwiegervater ernährt werden, Wohlfahrtsunterstützung habe ich noch nicht beantragt, trotz der Notlage meiner Frau mit zwei minderjährigen Kindern im Alter von 6 ½ und 9 Jahren, weil ich auf meine baldige Rehabilitierung warte, um meine Familie wieder selbst ernähren zu können.«41

Vermutlich ist mit der Rehabilitierung das Spruchkammerverfahren gemeint, in dem Berger wie mehr oder weniger alle erwachsenen Deutschen auf den Grad ihrer Verstrickung in das nationalsozialistische Herrschaftssystem hin durchleuchtet wird. Berger scheint das Verfahren nicht zu scheuen. Allerdings ist der Weg, der ihn schließlich vor die Spruchkammer führt, steinig und gewunden. Wenn es stimmt, dass manche Menschen vom Pech verfolgt werden, dann gehört dieser Mann seit Jahren zu ihnen.

Anfang April 1946 wird Georg Berger offenbar infolge einer Denunziation erneut verhaftet, dann zwar entlastet, kommt aber nicht wirklich frei, weil ihn jetzt die Amerikaner als Zeugen im Prozess gegen Baldur von Schirach einsetzen wollen. Am 8. April verhaften sie Georg Berger und bringen ihn ins Internierungslager Dachau. Am 10. November geht es weiter zu Camp 74 beziehungsweise 72 in Ludwigsburg und von dort schließlich am 15. Januar 1947 ins Camp 22 bei Regensburg, wo die Spruchkammer auf ihn wartet.42

Im Oktober 1946 ist Camp 22 von den Amerikanern an die deutschen Behörden als Internierungs- und Arbeitslager übergeben worden und fällt seither in die Zuständigkeit des Ministeriums für Sonderaufgaben, auch »Befreiungsministerium« oder »Sonderministerium« genannt. Zum Zeitpunkt der Übergabe des Lagers sind hier insgesamt knapp 7800 Personen interniert, bis Ende März 1947 werden 15 Lagerspruchkammern eingerichtet. Wie seriös sie bei dieser Massenabfertigung im Einzelnen recherchieren und urteilen können, sei dahingestellt. Mitte Juni 1948 sind gut 3000 Sprüche gefällt. In fast der Hälfte der Fälle entscheiden die Kammern auf »Minderbelasteter« oder auch »Klasse III«.43

Einer dieser Fälle ist Georg Berger. Seine Spruchkammerakte gilt als verschollen. Im Staatsarchiv Amberg, das die Akten der »Lagerspruchkammer Regensburg 200« aufbewahrt, sind nur zwei Dokumente erhalten. Dass wir gleichwohl auf einen gewichtigen Teil der Spruchkammerakte zurückgreifen können, ist einem Zufallsfund zu danken. Als die Nachbewohner des Hauses der Familie Altmann in Egglkofen den Speicher »gründlich entrümpeln«, kommen auch einige »Familiendokumente« zum Vorschein, die offenbar von Thilde Berger bei Übergabe des »Berger-Hauses« übersehen worden sind, darunter wesentliche Teile der Spruchkammerakte. Im Frühjahr 2007 überlassen die Nachbewohner diese Dokumente Roland Berger und können ihm damit »wenigstens einen Teil« seiner »Familienhistorie« zurückgeben, wie es im Begleitbrief heißt.44

Der Consultant weiß das zu schätzen. Denn inzwischen, schreibt er den Nachbewohnern, »interessieren sich gelegentlich Dritte für mein Leben, weil ich durch meine Firma zu den bekannteren Unternehmern Deutschlands zähle … Ich möchte vermeiden, dass meine Persönlichkeitsrechte oder die meiner Familie verletzt werden.« Mit anderen Worten: Roland Berger will die Deutungshoheit über die Geschichte seiner Familie und seiner Person behalten. Nicht zufällig beginnt er in dieser Zeit, also im Umfeld seines 70. Geburtstags, damit, sich öffentlich zu diesem Thema zu äußern. Dass er die Zustellung der Dokumente nicht nutzt, um diesen Teil der Familiengeschichte professionell aufarbeiten zu lassen, erstaunt. Allerdings muss man natürlich auch Roland Berger zugute halten, dass man nachher immer schlauer ist.45

Der erhaltene Teil der Spruchkammerakte, wohl Georg Bergers Exemplar, ist lückenhaft. Die Anklageschrift oder auch belastende Zeugenaussagen, die es sicher gegeben hat, fehlen. Die zahlreichen Eidesstattlichen Erklärungen zugunsten Bergers fallen dadurch auf, dass sie in keinem nennenswerten Punkt voneinander abweichen oder sich gar widersprechen. Das ist ungewöhnlich. Im Übrigen sind sie mit der gebotenen Vorsicht zu genießen.

Am 21. Juli 1947 fällt die fünfköpfige Kammer, darunter mit der Protokollführerin auch eine Frau, ihren Spruch. Danach ist der Belastete »frühzeitig der Partei beigetreten und hat ihr in wichtigen Stellungen gedient. Die Partei war auf die tätige Mithilfe dieser reinen Fachbeamten auch ohne deren politische Betätigung angewiesen, wenn sie überhaupt in ihrem inneren Aufbau funktionieren sollte.« Eine glasklare, nicht relativierbare Analyse. Wegen dieses Befundes sowie wegen seiner diversen Positionen und Ränge – darunter die des »Reichsrevisors mit dem Rang eines Reichsamtsleiters« und eines Ministerialrats in der neuerrichteten Behörde des Reichsjugendführers – »wäre der Betroffene formell hauptschuldig«.

Formell. Tatsächlich spricht nach Auffassung der Kammer eine Reihe von Indikatoren gegen diese Einstufung. So sei Berger in seiner Stellung als Reichsrevisor »nicht selbständig und zu eigenen Entschlüssen nicht ermächtigt« gewesen. Zudem sei er durch Baldur von Schirach auch deshalb »zum Gebietsführer der HJ ehrenhalber ernannt« worden, weil er sich »in vielen seiner Maßnahmen im Gegensatz zu den Parteianordnungen gesetzt hatte und weil der Reichsjugendführer den Betroffenen sich disziplinär unterstellen wollte«. Dass die Kammer auch die Tätigkeit Bergers als Generaldirektor der Ankerbrot-Fabrik ausdrücklich als entlastendes Moment in die Beweisaufnahme und das Urteil aufnimmt, ist bemerkenswert: »Er sorgte dafür, dass die von der Gestapo bereits beschlagnahmten Aktien der nichtarischen Schweizer Aktionärsgruppe wieder freigegeben wurden und zog sich dadurch den verstärkten Hass der Parteistellen zu.«

Nach alledem kommt die Kammer zu dem Schluss, »dass der Betroffene nach dem Maß seiner Kräfte Widerstand geleistet und dadurch Schaden erlitten hat. Nur die mangelnde formelle Mitgliedschaft hinderte die Kammer an der Einstufung des Betroffenen als Entlasteten«. Mit anderen Worten: Wäre Georg Berger nicht für die Partei in diversen Funktionen tätig gewesen, hätte er die Verhandlungen mit einer strahlend weißen Weste verlassen.

Solche Urteile haben einen faden Beigeschmack. Zumal die Kammer in allen wesentlichen Punkten den Schilderungen und Einschätzungen folgt, die Berger in Vorbereitung auf das Verfahren zu Papier bringt und dem Vorsitzenden der Spruchkammer zukommen lässt. Dass sich in der Akte keine nennenswerten Aussagen oder Befunde finden, die dem von der Kammer gezeichneten Bild widersprachen, lässt verschiedene Deutungen zu. Vielleicht gab es solche nicht; vielleicht gab es sie im Original der Akte, wurden aber von den Mitgliedern der Spruchkammer nicht für relevant gehalten. Allerdings wussten sie, wer vor ihnen stand. Georg Berger war nicht irgendein Parteimitglied unter Millionen anderen. Den Fall konnten sie nicht einfach durchwinken.46

Die Einstufung als »Minderbelasteter« hat für Georg Berger gravierende Konsequenzen. Denn es ist ihm während einer Bewährungsfrist von zwei Jahren untersagt, »ein Unternehmen als Inhaber, Gesellschafter, Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer zu leiten oder ein Unternehmen zu beaufsichtigen oder zu kontrollieren« oder ein »Unternehmen oder eine Beteiligung daran ganz oder teilweise zu erwerben«. Aber was sagt das schon? Selbst wenn er gedurft hätte, wäre es ihm wegen seines körperlichen und wohl auch seelischen Zustands kaum möglich gewesen, solchen Tätigkeiten nachzugehen. Nicht einmal den »Sonderbeitrag von RM 500.– zum Wiedergutmachungsfonds«, den ihm die Spruchkammer auferlegt hat, kann er entrichten. Jedenfalls stellt das Finanzamt Regensburg Ende April 1951 »wegen der rückständigen Sühne von 50,– DM und Gebühren von 225,52 DM das Einziehungsverfahren … wegen nachweislich dauernder Nichteinziehbarkeit ein«.47

Keine Frage, der Mann, der auch sechs Jahre nach Ende des Krieges mit seiner Familie noch unter dem Dach der Schwiegereltern in Egglkofen lebt, ist am Ende. Aber ist er auch ein gebrochener Mann? Den Eindruck hat sein Sohn, als Georg Berger am Nikolausabend 1947 heimkehrt. Zwei Wochen zuvor ist Roland Berger zehn geworden. Seit der Vater im September 1944 zur Wehrmacht eingezogen worden ist, hat er ihn zwar immer wieder einmal gesehen. Nach der Rückkehr aus sowjetischer Gefangenschaft war er ja einige Zeit zu Hause, und danach hat er den Vater gelegentlich in einem der Lager besuchen dürfen.

Aber als Georg Berger jetzt nach Hause kommt, sieht man ihm an, was hinter ihm liegt und was der Urteilsspruch der Kammer für ihn bedeutet: Das war »schon sehr bitter«, erinnert sich Roland Berger heute: »Mit ihrem Urteil vernichtete die Kammer faktisch die Existenz meines Vaters.« Nach fünf Jahren Schikanierung, Verfolgung, Kriegsdienst, Gefangenschaft, Inhaftierung und Entnazifizierung ist er ein gebrochener Mann. Welche Folgen wird das für den heranwachsenden Roland Berger haben?

Ohne Zweifel, voller Zuversicht: In den frühen Sechzigerjahren legt Roland Berger in Italien das Fundament seiner Beraterkarriere.

Glück gehabt Take-off in der freien Welt 1947–1967

Es sieht nicht gut aus. Die schwierige Lage, in der sich die Familie nach der Rückkehr Georg Bergers aus dem Internierungslager befindet, lässt für Zukunftspläne wenig Raum. Hinzu kommen die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Zwar endet der furchtbare Krieg und mit ihm die nationalsozialistische Diktatur zu Beginn der zweiten Maiwoche 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. Aber wie es jetzt weitergehen wird, weiß niemand. Nachdem die Hauptsiegermächte USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion am 5. Juni auch die oberste Regierungsgewalt übernommen haben, ist Deutschland wenig mehr als ein geographischer Begriff.

Schon in der Endphase des Krieges hatten die späteren Sieger über Deutschland das Land westlich von Oder und Neiße – und analog auch die vormalige Reichshauptstadt Berlin – unter sich in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Eigentlich wollten sie das Land und die Stadt gemeinsam kontrollieren. Doch kaum ist Deutschland besiegt, bestimmt der schon während des Krieges fassbare Gegensatz zwischen den Partnern der sogenannten Anti-Hitler-Koalition, also der Sowjetunion auf der einen und den drei Westmächten auf der anderen Seite, die Spielregeln der Weltpolitik.

Vor dem Hintergrund dieser Verwerfungen, die hier nicht weiter zu betrachten sind, entwickelt die sogenannte Deutsche Frage nach Kriegsende eine enorme Dynamik: Innerhalb von nur vier Jahren werden die drei westlichen Besatzungszonen zu einem Staatsgebilde zusammengeschlossen, das sich mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 »Bundesrepublik Deutschland« nennt. Ursprünglich als Provisorium geplant, werden dieser erste Teilstaat und mit ihm sein Pendant, die am 7. Oktober 1949 aus der Sowjetischen Besatzungszone heraus gegründete »Deutsche Demokratische Republik«, schon bald zu festen Größen der neuen Weltordnung, des Kalten Krieges.

Wenn man so will, ist die deutsche Zweistaatlichkeit auch eine Garantie dafür, dass dieser kalte nicht in einen heißen Krieg umschlägt. Solange die beiden Blöcke, also die im April 1949 gegründete, von den USA geführte NATO und der im Mai 1955 gegründete, sowjetisch geführte Warschauer Pakt, an der deutsch-deutschen Grenze bis an die Zähne bewaffnet stehen bleiben, ist der kalte Friede nicht gefährdet. Dass diese Ordnung 1991 implodieren wird, hält jahrzehntelang kaum jemand für möglich.48