Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: Golkonda VerlagHörbuch-Herausgeber: The AOS

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

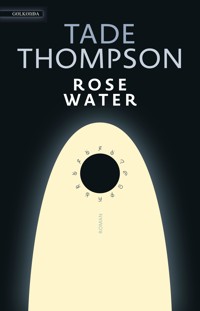

Rosewater ist eine Stadt an der Grenze – an der Grenze zu der Biokuppel, die der außerirdische Wormwood in Nigeria, unweit von Lagos, errichtet hat. Angesiedelt haben sich dort die Hoffnungsvollen, die Hungrigen und die Hilflosen – all diejenigen, die dabei sein wollen, wenn sich ein Mal im Jahr dieser Dom öffnet und jeden, der sich in dessen Umgebung befindet, von seinen Leiden heilt. 2066 – Kaaro besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit, über die von den Aliens verbreitete, sporenartige Xenosphäre auf Gedanken, Gefühle und Erinnerungen anderer Menschen zuzugreifen. Wegen seiner Begabung arbeitet er nicht ganz freiwillig für eine geheime Regierungsbehörde, um Kriminelle aufzuspüren. Doch als eine unsichtbare Seuche beginnt, andere mit derselben Begabung zu töten, setzt Kaaro alles daran, herauszufinden, wer oder was dahintersteckt. »Rosewater« ist vieles: First-Contact-Roman, Spionage-Thriller, Afrofuturismus und Biopunk. Und Tade Thompson gelingt es, all diese Strömungen zu einem beeindruckenden Gesamtwerk zu verflechten, das einen nicht mehr loslässt. Tade Thompsons Debütroman »Rosewater« wurde mit zahlreichen Awards ausgezeichnet und ist, was William Gibsons »Neuromancer« war: der Beginn einer neuen Welle der Science Fiction.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 553

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

TADE THOMPSON

ROSEWATER

Band 1 der Wormwood-Trilogie

Aus dem Englischen von Jakob Schmidt

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Rosewater bei Apex Publications, Lexington, Kentucky, USA.

Die britische Erstausgabe erschien 2018 bei Orbit, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London, UK.

© 2016 by Tade Thompson

Mit freundlicher Genehmigung des Autors

Deutsche Erstausgabe

© 2020 der deutschsprachigen Ausgabe Golkonda Verlag

in Europa Verlage GmbH, München

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.

Zitiert wurden

Percy Bysshe Shelley, »Osymandias« (1866) in der Übersetzung von Adolf Strodtmann (Seite 97) und

Niccoló Machiavelli, »Der Fürst (Il Principe)« (1532) in der Übersetzung von Friedrich von Oppeln-Bronikowksi (Seite 344)

1. eBook-Ausgabe 2020

Umschlaggestaltung: © s.BENeš (benswerk.com)

Lektorat: Melanie Wylutzki

Satz: Danai Afrati

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN: 978-3-96509-011-8

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.

www.golkonda-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

Für David. Willkommen zu Hause!

Inhalt

KAPITEL 1: Rosewater: Tag der Öffnung 2066

KAPITEL 2: Rosewater: 2066

ZWISCHENSPIEL: MISSION Lagos: 2060

KAPITEL 3: Rosewater: 2066

KAPITEL 4: Lagos: 2032, 2042, 2043

KAPITEL 5: Rosewater, Lagos: 2066

KAPITEL 6: Wo später Rosewater entsteht, Maiduguri: 2055

KAPITEL 7: Lagos, Rosewater: 2066

KAPITEL 8: Lagos: 2043

KAPITEL 9: Rosewater

KAPITEL 10: Lagos: 2045

KAPITEL 11: Rosewater: 2066

ZWISCHENSPIEL: MISSION Rosewater: 2056

KAPITEL 12: Lagos: 2055

KAPITEL 13: Rosewater: 2066

KAPITEL 14: Unbekannte Militärbasis: 2055

ZWISCHENSPIEL: MISSION Rosewater: 2057

KAPITEL 15: Rosewater, Lagos: 2066

KAPITEL 16: Unbekannte Militärbasis, Lagos: 2055

KAPITEL 17: Lagos, Rosewater, Akure, Kano, Abuja, andere: 2066

KAPITEL 18: Lagos: 2055

ZWISCHENSPIEL: MISSION Rosewater: 2059

KAPITEL 19: Rosewater: 2066

KAPITEL 20: Lagos: 2055

KAPITEL 21: Rosewater, Lagos: 2066

ZWISCHENSPIEL: MISSION Kainji-Staudamm, Niger: 2057

KAPITEL 22: Lagos: 2055

KAPITEL 23: Rosewater: 2066

ZWISCHENSPIEL: TREIBEND Rosewater: 2065

KAPITEL 24: Das Lijad, unbekannte Militärbasis: 2055

KAPITEL 25: Rosewater: 2066

ZWISCHENSPIEL: GESUNDHEITSCHECK Ubar, Rosewater: 2061

KAPITEL 26: Unbekannte Militärbasis, auf dem Grund, wo später Rosewater entstehen wird: 2055

KAPITEL 27: Rosewater: 2066

KAPITEL 28: Die Gegend, wo einmal Rosewater entstehen wird: 2055

ZWISCHENSPIEL: MISSION Maiduguri: 2055

KAPITEL 29: Rosewater, Biodom: 2066

KAPITEL 30: Die Gegend, wo später einmal Rosewater entstehen wird: 2055

ZWISCHENSPIEL: MISSION Amerikanische Kolonie, Lagos: 2066

KAPITEL 31: Rosewater: 2066

Danksagung

KAPITEL 1

Rosewater: Tag der Öffnung 2066

Ich bin seit vierzig Minuten in der Integrity Bank bei der Arbeit, als Angstzustände einsetzen. So fängt der Tag bei mir meistens an. Diesmal geht es um eine Hochzeit und um eine Abschlussprüfung, wenn auch nicht um meine Hochzeit oder meine Abschlussprüfung. Von meinem Platz am Fenster aus kann ich die Stadt sehen, aber nicht hören. Aus dieser Höhe betrachtet scheint alles in Rosewater seinen geordneten Gang zu gehen. Häuserblöcke, Straßen, Verkehr, der sich zäh um die Kuppel windet. Von hier aus sieht man sogar die Kathedrale. Das Fenster befindet sich zu meiner Linken, und ich sitze mit vier anderen freien Mitarbeitern an einem Ende des ovalen Tischs. Wir befinden uns ganz oben im fünfzehnten Stock. Über unseren Köpfen gibt es ein großes offenes Deckenlicht von einem Quadratmeter, und nur ein Sicherheitsgitter trennt uns vom Morgenhimmel. Von weißen Wolken gesprenkeltes Blau. Noch gleißt die Sonne nicht, aber später wird sie es. Die Raumtemperatur wird trotz des offenen Fensters von einer Klimaanlage reguliert, eine Energieverschwendung, die sich die Integrity Bank gut leisten kann. Solche Kosten übernehmen sie gerne.

Rechts neben mir gähnt Bola. Sie ist schwanger und wird dieser Tage schnell müde. Außerdem isst sie viel, aber das ist wohl nicht anders zu erwarten. Ich kenne sie seit zwei Jahren, und in beiden war sie schwanger. Schwangerschaften gehören zu den Dingen, bei denen ich nicht ganz durchblicke. Ich bin Einzelkind und hatte, als ich klein war, nie mit Haustieren oder Nutzvieh zu tun. Ich hatte eine rastlose Kindheit, und Biologie hat nie zu meinen Interessensgebieten gehört, nur mit der Mikrobiologie musste ich mich später eingehend auseinandersetzen.

Ich versuche, mich zu entspannen, und konzentrierte mich auf die Bankkunden. Die Angst vor der Hochzeit kommt wieder hoch.

Über der Tischmitte erhebt sich ein holografischer Teleprompter. Derzeit besteht er nur aus zufälligen Lichtwirbeln, aber in ein paar Minuten wird er zum Leben erwachen und Text zeigen. Es gibt ein Nachbarzimmer, in dem die Nachtschicht gerade Feierabend macht.

»Ich habe gehörte, dass sie letzte Nacht Dumas gelesen haben«, sagt Bola.

Reiner Small Talk. Es ist unwichtig, was die andere Schicht liest. Ich lächele und schweige.

Die Hochzeit, die ich erahne, steht in drei Monaten an. Die Braut hat ein paar Pfund zugelegt und weiß nicht, ob sie ihr Kleid ändern oder sich das Fett absaugen lassen soll. Bola ist besonders schön, wenn sie schwanger ist.

»Sechzig Sekunden«, sagt eine Stimme aus dem Lautsprecher.

Ich nehme einen Schluck Wasser aus dem Krug, der auf dem Tisch steht. Die anderen Mitarbeiter sind neu. Sie sind nicht so förmlich angezogen wie Bola und ich, sondern tragen Tanktops und T-Shirts und Metall im Haar. Sie haben Telefonimplantate.

Ich hasse Implantate in jeder Form. Ich habe genau eines. Ein Standard-Ortungsimplantat ohne irgendwelche Erweiterungen. Nur die Basisversion, aber Grundvoraussetzung bei meinem Arbeitgeber.

Die Prüfungsangst ebbt ab, bevor ich ihre Quelle isolieren und genauer in Augenschein nehmen kann. Ist mir nur recht.

Die Metallstücke, die diese jungen Leute in den Haaren tragen, stammen aus Flugzeugabstürzen. Lagos, Abuja, Jos, Kano und alles dazwischen. Auf jeder Inlandsfluglinie Nigerias gibt es seit Anfang der 2000er Abstürze. Diese Leute tragen Rumpfteile als Schutzamulette.

Bola erwischt mich beim Starren und blinzelt. Dann packt sie ihren Snack aus, ein paar kalte Moi Mois. Die orangefarbenen Bohnenpasteten sind in Blätter gewickelt, wie früher. Ich wende den Blick ab.

»Los«, sagt der Lautsprecher.

Der Text von Platons Der Staat läuft langsam und gleichmäßig in geisterhaften holografischen Schriftzeichen über das zylinderförmige Display. Wie die anderen auch, manche laut, manche leise, beginne ich zu lesen. Wir treten in die Xenosphäre ein und errichten die Firewall für die Bank. Ich fühle den wohlvertrauten kurzen Schwindel; der Text wabert und wird durchscheinend.

Täglich führen etwa fünfhundert Kunden Finanztransaktionen in diesem Gebäude durch, und jede Nacht schließen Mitarbeiter hier rund um die Welt Deals ab, was unsere Arbeit zu einem 24-Stunden-Job macht. Nichtregistrierte Empfänger stellen unseren Schutzwall auf die Probe, Kriminelle, die versuchen, persönliche Daten aufzuschnappen. Es geht um Geburtsdaten, PINs, Mädchennamen der Mutter und vorangegangene Transaktionen, die alle zahm im Vorderhirn des Kunden herumdümpeln, im Arbeitsgedächtnis, und nur darauf warten, dass Freibeuter, gierige Empfänger ohne richtige Ausbildung, sie sich holen.

Leute wie ich, Bola Martinez und die Blechköpfe haben gelernt, sie zurückzuschlagen. Und genau das tun wir. Wir lesen Klassiker, um die Xenosphäre mit irrelevanten Worten und Gedanken zu fluten, eine Firewall des Wissens, die sogar bis ins Unterbewusstsein des Kunden vordringt. Ein Professor hat mal eine Studie dazu durchgeführt. Er stellte eine Korrelation zwischen dem für die Firewall verwendeten Textmaterial und den Handlungen des Kunden im weiteren Verlauf des Jahres fest. Jemandem, der nie Shakespeare gelesen hatte, konnten plötzlich Schnipsel aus König Lear einfallen.

Wir könnten die Eindringlinge aufspüren, wenn wir wollten, aber dafür interessiert sich die Bank nicht. Es ist kompliziert und teuer, in der Xenosphäre begangene Verbrechen zu ahnden. Solange niemand ums Leben kommt, interessieren die Gerichte sich deshalb nicht dafür.

Die Schlangen an den Geldautomaten, so viele Menschen, so viele Sorgen, Wünsche und Leidenschaften. Ich bin es leid, die Leben anderer durch meinen Kopf zu filtern.

Gestern ging ich in den Peiraieus hinab mit Glaukon, dem Sohne des Ariston, um zur Göttin zu beten und zugleich das Fest zu schauen, wie sie es begehen würden, da sie es jetzt zum ersten Male feiern. Wirklich fand ich den Zug der Einheimischen schön; doch nicht minder gut nahm sich der aus, welchen die Thraker bildeten. Nachdem wir gebetet und uns satt gesehen, kehrten wir zur Stadt zurück …

Wenn man in die Xenosphäre eintritt, erzeugt man ein projiziertes Selbstbild. Die unausgebildeten, wilden Empfänger projizieren ihr wahres Selbst, aber Profis wie ich lernen, ein kontrolliertes, selbst gewähltes Bild zu erschaffen. Meins ist ein Greif.

Meine erste Attacke des Tages kommt von einem Mann in mittleren Jahren, der in einem Stadthaus in Yola lebt. Er ist gertenschlank und ziemlich dunkelhäutig. Als ich ihn warne, zieht er sich zurück. An seiner Stelle taucht sofort ein Teenager auf. Wenn das so schnell geht, befinden sich die beiden wahrscheinlich körperlich am selben Ort, in einer Hackerfarm. Manchmal werden Empfänger von kriminellen Verschwörungen eingesackt und in »Mumbai-Kombos« zusammengesteckt – eine Art Callcenter mit in Reihe geschalteten Blackhat-Hackern.

Ich kenne das alles. Heutzutage gibt es nicht mehr so viele derartige Attacken wie damals, als ich in der Branche angefangen habe, und ein bisschen frage ich mich, ob wir sie mit unserer guten Arbeit abschrecken. Wie dem auch sei, ich langweile mich jetzt schon.

In der Mittagspause kommt einer der Blechköpfe rein und setzt sich neben mich. Er fängt an, von der Arbeit zu reden, erzählt mir von einem Eindringling, den er nur mit Mühe und Not erwischt hat. Er sieht aus wie Mitte zwanzig und findet es noch aufregend, Empfänger zu sein. Alles ist neu und frisch und interessant für ihn, er ist das genaue Gegenteil eines Zynikers wie mir.

Offensichtlich ist er verliebt. Sein Selbstbild zeigt, dass er Nähe empfindet. Er ist gut genug, um zu verbergen, um wen es sich bei der anderen Person handelt, aber nicht so gut, dass er seine eigene enge Bindung verschleiern könnte. Ich sehe den Schatten, den Geist an seiner Seite. Weil ich ihn nicht in Verlegenheit bringen will, verliere ich kein Wort darüber.

Er hat Kruzifixe aus seinen Blechstücken gemacht und trägt sie an einem Zopf, der an der linken Schläfe beginnt, um seinen Hals liegt und in seinem Hemdkragen verschwindet. Ansonsten trägt er das Haar kurz.

»Ich bin Clement«, sagt er. »Mir ist aufgefallen, dass du meinen Namen nie verwendest.«

Das stimmt. Vor zwei Wochen hat einer der Abteilungsleiter mich ihm vorgestellt, aber ich habe seinen Namen sofort wieder vergessen und verwende immer nur Pronomen für ihn.

»Mein Name …«

»Du bist Kaaro. Ich weiß. Alle wissen, wer du bist. Entschuldigung, aber ich muss einfach fragen. Stimmt es, dass du in der Kuppel warst?«

»Das ist ein Gerücht«, sage ich.

»Ja, aber ist es wahr?«, fragt Clement.

Draußen vor dem Fenster kriecht die Sonne viel zu langsam über den Himmel. Warum bin ich hier? Was mache ich hier?

»Darüber möchte ich lieber nicht reden.«

»Gehst du heute Abend hin?«, fragt er.

Ich weiß, was heute Abend stattfindet. Und ich habe keinerlei Interesse daran, hinzugehen.

»Vielleicht«, sage ich. »Vielleicht habe ich auch zu viel zu tun.«

»Womit?«

Der Junge ist ziemlich neugierig. Ich habe auf ein kurzes, höfliches Gespräch gehofft, aber jetzt muss ich mich plötzlich auf ihn und meine Antworten konzentrieren. Er lächelt, ist freundlich, gesellig. Das sollte ich erwidern.

»Ich gehe mit meiner Familie«, sagt Clement. »Wie wär’s, wenn du mitkommst? Ich schicke dir meiner Nummer aufs Telefon. Ganz Rosewater ist da.«

Genau das ist es, was mir daran missfällt, aber das sage ich Clement nicht. Ich lasse mir seine Nummer geben und sende aus Höflichkeit meine an sein Telefonimplantat, aber ich sage nicht zu.

Im Laufe meines Arbeitstags bekomme ich noch vier weitere Einladungen zur Öffnung. Die meisten lehne ich ab, aber bei Bola kann ich nicht Nein sagen.

»Mein Mann hat für den Abend eine Wohnung mit Kuppelblick angemietet«, sagt sie und reicht mir einen Zettel, auf dem die Adresse steht. Mit einem abfälligen Gesichtsausdruck erklärt sie mir, dass man für so etwas keine Bäume umbringen müsste, wenn ich ein richtiges Implantat hätte. »Iss nicht zu Hause. Ich koche was.«

Um 18 Uhr ist der letzte Kunde gegangen, und wir tippen alle an unseren Plätzen vor uns hin, halten die versuchten Übergriffe fest und gleichen unsere Aufzeichnungen ab, um festzustellen, ob es irgendwelche Treffer gibt. Zum Scherzen sind wir zu müde. Wir bekommen nie eine Rückmeldung zu unseren Berichten über die Tagesereignisse. Es gibt keine Musteranalyse und keinen Trendgraphen. Das Datenmaterial wird in ein bürokratisches schwarzes Loch gesogen. Langsam wird es dunkel, und alle sind nun wieder mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt, wenn auch noch passiv mit der Xenosphäre verbunden. Im Hintergrund läuft leise Musik – »Blue Alien« von Jos. Klingt durchaus angenehm, aber ich bevorzuge sehr viel ältere Sachen. Entfernt ist mir bewusst, dass gerade ein Schachspiel stattfindet, aber mir ist egal, wer gegen wen. Ich spiele selbst nie Schach, deshalb verstehe ich ohnehin nicht, wer gewinnt.

»He, Greif«, sagt jemand.

Ich merke auf, aber zu spät. Sie ist weg. Eindeutig eine Frau. Ich erhalte einen nebelhaften Eindruck von einer blühenden Blume, etwas Blauem, aber das war’s auch schon. Ich bin zu müde und zu faul, um der Sache nachzugehen, also schicke ich meinen Tagesbericht ab und fülle den elektronischen Stundenzettel aus.

Mit dem Fahrstuhl fahre ich ins Erdgeschoss. Den Großteil des Bankgebäudes habe ich noch nie von innen gesehen. Die freien Mitarbeiter haben Zutritt zum Expressaufzug. Er ist nicht gekennzeichnet und wird vom Sicherheitspersonal bedient, das uns sehen kann, obwohl wir weder den Mitarbeiter noch seine Kamera sehen. Vielleicht ist es Magie. Der Fahrstuhl kommt einem wie eine elegante Holztruhe vor. Es gibt keine Knöpfe, und man sollte in seinem Innern keine vertraulichen Gespräche führen. Als ich ihn diesmal verlasse, sagt der Posten: »Einen frohen Öffnungstag.« Ich nicke, bin mir allerdings nicht ganz sicher, in welche Richtung ich dabei sehen soll.

Die Lobby ist leer und dunkel. Säulen stehen reglos da wie viktorianische Tote, die für Fotos posieren. Normalerweise wird hier noch gearbeitet, wenn ich nach Hause gehe, aber wahrscheinlich durften die Angestellten heute wegen der Öffnung früher nach Hause.

Inzwischen ist es Nacht. Das blaue Leuchten der Kuppel ist allgegenwärtig, wenn auch nicht hell genug, um dabei zu lesen. Die Hochhäuser zu meiner Linken versperren mir den direkten Blick auf sie, aber das Licht rahmt jedes einzelne davon wie ein Sonnenaufgang und wird von den Häusern zur Rechten zurückgeworfen. Deshalb gibt es in Rosewater keine Straßenbeleuchtung. Ich gehe Richtung Alaba Station, wo ich die Bahn im Uhrzeigersinn nehmen werde, um die Kuppel zu umrunden. Die Straßen sind leer bis auf eine Streifenpolizistin, die locker ihren Schlagstock schwingt, während sie an mir vorübergeht. Weil ich einen Anzug trage, macht sie sich nicht die Mühe, mich zu schikanieren. Ein Moskito sirrt an meinem Ohr vorbei, scheint sich aber nicht für mein Blut zu interessieren. Als ich die Bahnhofsvorhalle erreiche, habe ich kleine Schweißflecken unter den Achselhöhlen. Es ist ein warmer Abend. Ich schreibe meiner Wohnung, dass sie die Innentemperatur auf einen Grad unter der Außentemperatur herunterregeln soll.

In der Alaba Station drängen sich die Leute, die von der Arbeit im Geschäftsviertel kommen. Die Schlangen reichen bis draußen auf die Straße, aber die meisten fahren gegen den Uhrzeigersinn zur Kehinde Station, von der aus man den kürzesten Weg zur Öffnung hat. Ich zögere einen Moment, bevor ich eine Fahrkarte löse. Ich will erst nach Hause und mich umziehen, aber ich frage mich, ob es später schwierig werden wird, zu Bola und ihrem Mann zu kommen. Für einen Moment trete ich, ohne es zu wollen, mit der Xenosphäre in Kontakt, und ein feuchtheißer Schwall von Wut durchflutet mich – ein gehörnter Ehemann. Ich trenne die Verbindung und atme tief durch.

Ich fahre nach Hause. Obwohl ich einen Platz am Fenster habe, von dem aus man die Kuppel sehen kann, schaue ich nicht hin. Als mir das Licht auf den Gesichtern der anderen Fahrgäste auffällt, schließe ich die Augen, auch wenn ich damit nicht den herzhaften Duft der Akaras und das Geräusch ihrer belanglosen Gespräche ausblenden kann. Man sagt, dass jeder Mensch in Rosewater mindestens einmal pro Nacht von der Kuppel träumt, und sei es auch noch so kurz. Ich weiß, dass das nicht stimmt, weil ich noch nie von ihr geträumt habe.

Dass ich in der Bahn einen Sitzplatz bekommen habe, zeigt, wie groß die Anziehungskraft der Öffnung ist. Normalerweise sind die Waggons zum Bersten voll, und die Hitze in ihnen rührt nicht von Heizelementen her, sondern von Körperwärme, Ausdünstungen und Verzweiflung.

Mit einer Verspätung von 25 Minuten aufgrund eines Stromausfalls des Nord-Ganglions erreiche ich Atewo. Ich blicke mich nach Yaro um, aber er ist nirgends zu sehen. Yaro ist ein lieber streunender Hund, der mir manchmal nach Hause folgt und dem ich Essensreste gebe. Für den Weg von der Haltestelle zu meinem Häuserblock brauche ich zehn Minuten. Als mein Telefon wieder Empfang hat, habe ich bereits vier neue Nachrichten. Bei dreien geht es um Aufträge. Die vierte ist von meiner anspruchsvollsten Arbeitgeberin.

Ruf sofort an. Und besorg dir ein neueres Telefonimplantat. Das Ding ist urzeitlich.

Ich rufe sie nicht an. Sie kann warten.

Ich wohne in einer teilweise automatisierten Zweibettwohnung. Da ich zwei Jobs habe, könnte ich mir eine bessere Wohnung mit einer voll humanisierten KI leisten, wenn ich wollte. Die Mittel dazu habe ich, aber kein Interesse. Ich ziehe mich aus, lasse meine Klamotten auf dem Boden liegen und suche mir etwas Lässiges heraus. Unentschlossen betrachte ich mein Pistolenhalfter. Ich mag keine Waffen. Ich gehe zum Wandsafe hinüber, der auf ein Signal meines ID-Implantats hin sichtbar wird, öffne ihn und überlege, ob ich meine Pistole mitnehmen soll. Neben ihr im Safe liegen zwei Magazine, eine Bronzemaske und ein durchsichtiges Röhrchen. Ich nehme das Röhrchen heraus und schüttele es, aber die Flüssigkeit darin ist so zäh, dass sie sich nicht bewegt. Dann stelle ich es zurück und beschließe, keine Waffe zu tragen.

Rasch dusche ich, bevor ich mich auf den Weg nach draußen zur Öffnung mache.

Was lässt sich über die Öffnung sagen?

Es handelt sich um die Bildung einer Pore in der Biokuppel. Rosewater ist eine ringförmige Stadt, die um diese Kuppel herum entstanden ist. In den Anfangstagen haben wir dieses Konstrukt den »Doughnut« genannt. Ich war dabei. Ich habe gesehen, wie Rosewater von einer Zeltstadt, in der Kranke sich auf der Suche nach Wärme zusammendrängten, erst zu einer Art Westernstadt der Hoffnungsvollen und dann zu einer echten Gemeinde geworden ist. In den elf Jahren, seit es sie gibt, hat die Kuppel nicht einen Menschen eingelassen. Ich war der Letzte, der sie betreten hat, und kein anderer wird sie jemals wieder betreten. Rosewater hingegen ist genauso alt und wächst unentwegt.

Allerdings tut sich jedes Jahr für zwanzig bis dreißig Minuten eine Öffnung an der Südseite der Kuppel auf, in der Nähe des Kehinde-Viertels. Jeder, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Umgebung befindet, wird von allen körperlichen und auch einigen geistigen Gebrechen geheilt. Es ist allerdings bekannt und dokumentiert, dass das Ergebnis nicht immer das Gewünschte ist, auch wenn die jeweiligen Leiden verschwinden. Manchmal geht bei der Rekonstruktion etwas schief, wie aufgrund fehlerhafter Baupläne. Niemand weiß, warum es zu den Heilungen kommt, aber es gibt Menschen, die sich bewusst selbst verletzen, um in den Genuss einer »Wiederaufbauoperation« zu kommen.

Bahnfahren kommt heute um diese Uhrzeit nicht mehr infrage. Ich nehme ein Taxi, das in die Gegenrichtung losfährt, einen weiten Bogen nach Süden schlägt und einem gewunden Weg durch die Seitenstraßen und gegen den übrigen Verkehr folgt. Das funktioniert ganz gut, aber nur für eine Weile. Zu viele Autos und Motorräder und Fahrräder, zu viele Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, zu viele Straßenkünstler, Prediger und Auswärtige. Ich bezahle den Fahrer und gehe den Rest des Wegs zu Bolas vorübergehender Adresse zu Fuß. Das ist nicht weiter schwer, weil mein Weg nur ein Mal den der Pilgermasse kreuzt.

Oshodi Street ist so weit weg von der Kuppel, dass mich das Gedränge dort nicht behindert. Die Nummer 51 ist ein hohes, schmales, vierstöckiges Gebäude. Die Tür unten wird von einer leeren hölzernen Bierkiste offengehalten. Ich betrete einen Korridor, an den zwei Wohnungen und ein Aufzug anschließen. Ganz oben angekommen klopfe ich, und Bola lässt mich ein.

Das Erste, was mir entgegenschlägt, ist das Aroma und der Dampfschwall heißen Essens, die mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen und meinen Magen zum Grollen bringen. Bola reicht mir einen Feldstecher und führt mich ins Wohnzimmer. Sie selbst hat genau so einen an einem Gurt um den Hals baumeln. Ihr Hemd ist unten aufgeknöpft, sodass ihr nackter, praller Bauch herausschaut. Zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, die um die acht oder neun sind, rennen aufgekratzt umher und kichern fröhlich.

»Moment«, sagt Bola. Sie bedeutet mir, mitten im Zimmer stehen zu bleiben, und kommt mit einem Pappteller voller Akara, Dodo und Dundu wieder – die köstliche Street-Food-Triade aus frittiertem Bohnenmus, frittierter Kochbanane und frittiertem Yams. Mit der freien Hand führt sie mich auf die Veranda, wo vier Liegestühle mit Blick auf die Kuppel aufgestellt sind. Ihr Mann, Dele, sitzt in einem davon, der daneben ist leer, der dritte ist von einer Frau besetzt, die ich nicht kenne, und der vierte ist für mich reserviert.

Dele Martinez ist ein rundlicher und fröhlicher, aber stiller Mann. Ich habe ihn schon oft getroffen, und wir kommen gut miteinander aus. Bola stellt mir die Frau als Aminat vor, eine Schwester, aber so, wie sie das Wort betont, könnte es auch heißen, dass sie eine alte Freundin ist, die ihr so nahesteht wie ein Familienmitglied. Sie ist durchaus hübsch, lächelt mit den Augen, hat das Haar zu einem Knoten gebunden und trägt Jeans. Sie dürfte in meinem Alter sein, vielleicht etwas jünger. Bola weiß, dass ich Single bin, und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Partnerin für mich zu finden. Das gefällt mir nicht, weil … nun, wenn die Leute einen zu verkuppeln versuchen, stellen sie einem Menschen vor, mit denen man in ihren Augen hinreichend Überschneidungspunkte hat, um eine Beziehung führen zu können. Jedes Mal, wenn sie einem jemanden andienen, dann sagen sie damit etwas darüber aus, wie sie einen wahrnehmen. Wenn ich die Leute, die mir Bola vorstellt, nie mag, heißt das dann, dass sie mich nicht gut genug kennt oder dass sie mich zwar gut kennt, ich mich aber selbst hasse?

Ich setze mich und gehe einem Gespräch aus dem Weg, indem ich esse. Ich gehe Blickkontakten aus dem Weg, indem ich durch das Fernglas schaue.

Die Menge befindet sich auf dem Sanni Square. Normalerweise ist das ein weitläufiger Platz, gesäumt von Geschäften, die einzig und allein dem Zweck dienen, den auswärtigen Besuchern das Geld aus der Tasche zu ziehen, und von Cafés, in denen normalerweise müde alte Männer und Reiseleiter sitzen. Dahinter versteckt sich die Oshodi Street. Verfrüht wird ein Feuerwerkskörper gezündet, ein Versehen. Die meisten fangen erst nach der Öffnung an zu feiern. Die Oshodi Street ist ein gutes Plätzchen. Sie wird von der Kuppel erhellt, die uns alle in ihr sanftes blaues, elektrisches Licht taucht. Man kann die Außenwand der Kuppel gut betrachten, ohne geblendet zu werden, und aus solcher Nähe sieht man eine Flüssigkeit direkt unter ihrer Oberfläche wogen.

Die Ferngläser sind erstklassig, sie ermöglichen Infrarotsicht, und man kann sie so einstellen, dass sie Informationen über jede Person, die man ins Visier nimmt, an ein Implantat schicken – Informationsmarker, die über Laserpunktstrahler und Satellitendownloads funktionieren. Es ist ein bisschen wie in der Xenosphäre; ich schalte die Funktion ab, weil sie mich an die Arbeit erinnert.

Musik trägt durch die Nacht zu uns empor, doch es handelt sich um die unangenehme Kakophonie widerstreitender religiöser Fraktionen, lärmender Einzelner und der Kuppeltouristen. Größtenteils sind es trommelbegleitete Sprechchöre.

Ich würde schätzen, dass Tausende von Menschen gekommen sind. Sie haben alle möglichen Hautfarben und gehören den unterschiedlichsten Glaubensrichtungen an: schwarze Nigerianer, Araber, Japaner, Pakistaner, Perser, weiße Europäer und eine wilde Mischung weiterer Gruppen. Sie singen und beten, um die Öffnung herbeizuführen. Wie immer interessiert die Kuppel sich nicht für ihre Anbeter und Lästerer.

Manchen steht religiöse Verzückung ins Gesicht geschrieben, und sie bringen kein Wort heraus, während andere unentwegt Sprechchöre rufen. Ein Imam hat sich in einem anscheinend selbst gebastelten Geschirr von einem Dach herabgelassen und predigt durch eine Flüstertüte. Seine Worte gehen im Getöse unter, das Bedeutungen und Feinheiten schluckt und ein homogenes Tosen auskackt. Prügeleien brechen aus, werden aber innerhalb von Sekunden im Keim erstickt, weil niemand weiß, ob man »brav« sein muss, damit einem der Segen der Biokuppel zuteilwird.

Eine Barrikade versperrt den Zugang zur Kuppel, und bewaffnete Schutzleute beziehen davor Stellung. Die ersten Zivilisten stehen hundert Meter weiter, zurückgehalten von einem unsichtbaren Gitter. Die Beamten sehen aus, als wären sie bereit, scharf zu schießen. Es wäre nicht das erste Mal. Der letzte Zwischenfall dieser Art liegt drei Jahre zurück, als die Menge eine bis dahin ungekannte Wildheit an den Tag gelegt hat. Siebzehn Tote, allerdings erhoben die Opfer sich nach der Öffnung gleich wieder. Man … vernichtete sie zwei Wochen später, da sie eindeutig nicht mehr sie selbst waren. So etwas kommt vor. Das Fremdwesen kann den Körper wiederherstellen, aber nicht die Seele, das hat mir Anthony damals, 2055, vor elf Jahren, erklärt.

Vom scharfen Akara muss ich husten. Dabei schaue ich für einen Moment zum Himmel und sehe einen zunehmenden Dreiviertelmond, der sich tapfer darum bemüht, durch den Lichtsmog wahrgenommen zu werden.

Ich sehe die Presse beim Filmen, Reporter, die in Mikrofone sprechen. Hier und dort sind Amateurwissenschaftler, die ihre großen Abtastgeräte wie Finger auf die Kuppel richten. Skeptiker, wahre Gläubige und alle Abstufungen dazwischen sind vertreten, und alle sind höchst beschäftigt. Abgesehen von den klassifizierten Informationen über Empfänger und die Xenosphäre befinden sich der Großteil des Wissens über die Kuppel in der Public Domain, aber erstaunlicherweise haben die Revolverblätter und Verschwörungstheoretiker andere Vorstellungen. Ein großer Teil der Nachrichten lesenden Bevölkerung glaubt beispielsweise, dass das Fremdwesen ganz und gar irdischen Ursprungs ist, Ergebnis menschlicher biologischer Experimente. Natürlich existieren dafür auch »Beweise« im Nimbus. Es gibt Wissenschaftler, die zwar nicht zu den Gläubigen gehören, aber trotzdem weiter beobachten, Datenmaterial zusammentragen und ihre Forschung einfach nicht zu einem Abschluss bringen wollen. Es gibt diejenigen, die die Kuppel für ein magisches Phänomen halten. Und von den Quasireligiösen will ich gar nicht erst anfangen.

Ich spüre ein sanftes Tippen an der Schulter und tauche aus meinen Gedanken auf. Aminat sieht mich an. Bola und ihr Mann haben sich etwas entfernt und sind nun nicht mehr in Hörweite.

»Und, was siehst du?«, fragt sie. Sie lächelt, als ginge es um einen Insiderwitz, bei dem sie sich noch nicht sicher ist, ob er auf meine Kosten geht.

»Menschen, die verzweifelt Heilung suchen«, sage ich. »Was siehst du?«

»Armut«, sagt Aminat. »Spirituelle Armut.«

»Wie meinst du das?«

»Genau so. Vielleicht sind Menschen ja dazu bestimmt, von Zeit zu Zeit krank zu werden. Vielleicht kann man aus Krankheiten etwas lernen.«

»Hast du politisch etwas gegen das Fremdwesen einzuwenden?«

»Nein, ganz und gar nicht. Ich habe keine politischen Ansichten. Ich betrachte die Themen nur gern aus allen Blickwinkeln. Stört dich das?«

Ich schüttele den Kopf. Am liebsten wäre ich gar nicht hier, und wenn Bola mich nicht eingeladen hätte, dann würde ich zu Hause rumsitzen und über meinen Cholesterinspiegel nachdenken. Aminat interessiert mich, aber nicht so sehr, dass ich in ihre Gedanken eindringen will. Sie versucht, ein Gespräch anzufangen, aber ich rede nicht gerne über die Kuppel. Warum lebe ich überhaupt in Rosewater? Ich sollte nach Lagos ziehen, nach Abuja oder Accra, an irgendeinen anderen Ort.

»Ich wäre auch lieber nicht hier«, sagt Aminat.

Einen Moment lang überlege ich, ob sie wohl meine Gedanken gelesen hat, ob Bola uns miteinander verkuppeln will, weil wir beide Empfänger sind. Dann wäre ich sauer.

»Lass uns einfach Bola zuliebe eine Schau abziehen. Am Ende können wir Telefonnummern austauschen, wir müssen ja nicht anrufen. Wenn sie morgen fragt, dann sage ich ihr, dass du interessant und aufmerksam warst, aber dass der Funke zwischen uns nicht übergesprungen ist. Und du sagst …?«

»Dass ich einen schönen Abend hatte und dich mag, aber dass es nicht so richtig klick gemacht hat.«

»Außerdem sagst du, dass ich wunderschöne Schuhe und tolle Brüste habe.«

»Ähm … na gut.«

»In Ordnung. Abgemacht. Hand drauf?«

Allerdings können wir nicht einschlagen, weil meine Hand fettig vom Akara ist. Stattdessen berühren wir einander mit den Handrücken. Wir sind Verschwörer. Ich stelle fest, dass ich sie anlächele.

Ein Tuten erklingt, und wir sehen einen dunklen Fleck auf der Kuppel, das erste Anzeichen der Öffnung. Der Fleck breitet sich aus. Ich hätte mir das schon öfter ansehen sollen. Die ersten paar Male habe ich es gemacht, aber nach fünf Jahren war es mir egal.

Der Fleck ist mehr oder weniger rund und hat einen Durchmesser von gut zwei Metern. Er ist schwarz wie die Nacht, wie Kohle, wie Teer. Er sieht aus wie einer von diesen dunklen Flecken auf der Sonne. Das ist der langweilige Teil. Es wird eine halbe Stunde dauern, bis erste Heilungen erkennbar werden. Im Moment spielt sich alles im unsichtbaren Bereich ab. Umherfliegende Mikroben. Die Wissenschaftler sind jetzt hektisch zugange. Sie nehmen Proben, um mit ihnen Kulturen auf Blut-Agar anzulegen. Zwecklos. Die Xenoformen wachsen nicht auf einem künstlichen Medium.

Alle auf dem Balkon Anwesenden bis auf mich holen tief Luft und versuchen, so viele Mikroben wie möglich einzuatmen. Aminat löst den Blick von der Kuppel, dreht sich in ihrem Stuhl herum und küsst mich auf die Lippen. Der Kuss dauert nur Sekunden, und niemand sieht ihn, weil alle angestrengt auf den Fleck starren. Nach einer Weile bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob es ihn wirklich gegeben hat. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kann Gedanken lesen, aber Frauen verstehe ich trotzdem nicht. Oder Männer. Menschen. Ich verstehe die Menschen einfach nicht.

Weiter unten setzen die ersten verzückten Schreie ein. Es lässt sich unmöglich feststellen, welche Leiden zuerst an die Reihe kommen. Wenn man es nicht mit klar erkennbaren Deformationen oder Malen zu tun hat, mit Gelbsucht, Leichenblässe oder gebrochenen Knochen, dann gibt es keine sichtbare Veränderung außer dem Gefühlszustand des Geheilten. In den vorderen Reihen schlagen einige der jüngeren Pilger bereits Räder und weinen vor Dankbarkeit.

Ein Mann, den man auf einer Trage gebracht hat, steht auf. Zuerst ist er wacklig auf den Beinen, aber dann schreitet er beherzt aus. Selbst aus dieser Entfernung sehe ich den wilden Ausdruck seiner weit aufgerissenen Augen, das Flattern seiner Lippen. Wer neu hier ist, glaubt oft nicht, wie ihm geschieht.

Ähnliches wiederholt sich hier und dort und manchmal auch in Wellen, die die Menge durchlaufen. Triviales und Ungeheuerliches erfährt in gleicher Weise Heilung.

Der Fleck schrumpft nun wieder. Zuerst bemerken es nur die Wissenschaftler und ich. Deren Aktivitäten werden hektischer. Einer ruft den anderen etwas zu, ich bekomme allerdings nicht mit, worum es dabei geht.

Ich höre ein glockenhelles Lachen neben mir. Aminat wirkt entzückt. Sie hält sich die Hände drei Zentimeter vors Gesicht und ihre Wangen sind nass. Sie schnieft. Mir kommt in den Sinn, dass sie vielleicht auch hier ist, um geheilt zu werden.

In diesem Moment bekomme ich eine Textnachricht. Ich schaue auf meine Handfläche, um sie auf der biegsamen, subkutanen Polymerschicht zu lesen. Es ist wieder meine Chefin.

Ruf sofort an, Kaaro. Das ist kein Witz.

KAPITEL 2

Rosewater: 2066

Es ist tief in der Nacht, als ich in Ubar eintreffe. Ich steige aus der letzten Bahn und stelle fest, dass bereits ein Wagen auf mich wartet. Ubar liegt zwischen dem Nord-Ganglion und der Stelle, wo der Fluss Yemoja am breitesten ist. Wir fahren eine Weile am Ufer entlang, um dann in eine der leeren Straßen zwischen den dunklen Gebäuden abzubiegen. Der Fahrer hält vor einem beeindruckenden Eisentor, wartet, bis ich ausgestiegen bin, und fährt wieder weg.

Ich betrete die Anlage, die zum Landwirtschaftsministerium gehört. Von außen betrachtet handelt es sich um ein einfaches zweistöckiges Gebäude mit der üblichen Beschilderung, einschließlich des angestaubten nigerianischen Wappens. Drinnen gibt es eine Rezeption und ein Großraumbüro. An einer Wand hängen gerahmte Fotos des Präsidenten, an der anderen welche von Jack Jacques, dem Bürgermeister Rosewaters. Alles ganz gewöhnlich. Die Türen öffnen sich sofort summend für mich. Die Funkerkennung meines Implantats, das mich begleitet wie ein Krebsgeschwür, meldet mich an.

Ich gehe auf direktem Weg zum Fahrstuhl, der in die unteren Geschosse fährt. Die werden von Sektion 45, oder kurz S45, benutzt und überwacht. Kaum ein Mensch weiß auch nur das Geringste von dieser obskuren Regierungsbehörde. Ich habe nur deshalb von ihr erfahren, weil ich für sie arbeite. Davor war ich jemand, der Sachen findet und stiehlt.

Ein Teil meiner Arbeit für S45 besteht aus Verhören. Ich hasse Verhöre.

Es ist drei Uhr morgens, und wir sitzen in einem schwach erleuchteten Konferenzzimmer. Ich sehe mich zwei Agenten in schwarzen Anzügen gegenüber, die zu beiden Seiten eines nackt an einen Stuhl gefesselten Gefangenen stehen. Ihm sind die Augen verbunden. Die Agenten sprechen kein Wort, und ich weiß nicht, was für Informationen sie brauchen. Ich mache mir nicht die Mühe, in ihnen zu lesen, weil die Organisation sie ohnehin nicht geschickt hätte, wenn sie etwas wüssten. Die ganze Sache hat sich irgendein Bürokrat ausgedacht, der will, dass die Gedanken der Zielperson nicht durch irgendwelche Erwartungen kontaminiert werden. Sie wollen einfach nur, dass ich alle Informationen aus ihrem Kopf kopiere, wie wenn man ein Back-up von einer Festplatte anlegt. Das ist lächerlich und unmöglich, aber egal, wie viele Memos an die da oben ich verfasse, sie wollen ihre Verhöre jedes Mal genau so haben. Und ich mache sie jedes Mal auf meine Art.

Das Datenmaterial im menschlichen Kopf lässt sich nicht einfach abspulen.

Der Mann vor mir ist schwarz, unverletzt, muskulös und atmet krampfartig. Gelegentlich sagt er auf Kanuri oder Hausa »Bitte«. Einige Male versucht er es auch auf Igbo oder Yoruba, aber ich bin mir nicht sicher, ob er auch nur eine dieser Sprachen fließend beherrscht. Aus einem gewissen Unwohlsein heraus halte ich einen Meter Abstand von ihm. Ich nehme Verbindung zur Xenosphäre auf. Erst einmal stelle ich fest, dass er kein Empfänger ist. Sein Selbstbild entspricht dem des Mannes im Stuhl. Das ist gut – es bedeutet, dass wir nicht die ganze Nacht hier verbringen werden.

Der Mann hat Gewalt im Kopf. Ich sehe zwei Männer, die anscheinend in einem Hinterhof einen dritten zusammenschlagen. Die beiden treten und schlagen abwechselnd zu, während ihr Opfer versucht, sich auf den Beinen zu halten und schützend die Unterarme hebt. Der Mann ist zerschunden, schmutzig und blutet aus Mund und Nase. Er wirkt nicht verängstigt. Wenn überhaupt macht es den Eindruck, dass er sich über seine Folterer lustig macht. Seine Angreifer sind uniformiert und dunkelhäutig und tragen Baretts und Sonnenbrillen, die dem Zweck dienen, sie praktisch gleich aussehen zu lassen. Sie gehören anscheinend nicht zur nigerianischen Polizei oder Armee, zumindest nicht den Uniformen nach zu urteilen. Bei näherem Hinsehen wirken die Uniformen selbst gemacht, wie bei einer Miliz. Sie haben keine Waffenhalfter, aber einer hat hinten am Rücken eine Pistole im Gürtel stecken.

Noch etwas ist seltsam: Ich kann weder den Hinterhof riechen, noch den Staub, den die drei Männer aufwirbeln. Auch den Geschmack von Blut habe ich nicht im Mund, obwohl das Opfer ihn haben sollte, und auch nicht den Schmerz an den Knöcheln beim Zuschlagen, wie ihn die Angreifer verspüren müssten. Stattdessen steht das Bild in Verbindung mit dem Geschmack von Essen und Trinken, nämlich Kuli-Kuli und Bier. Außerdem höre ich immer wieder Musikfetzen von einem billigen Keyboard.

Für einen Moment tauche ich aus der Xenosphäre auf und begutachte den Gefangenen. Ich gehe hinter ihm entlang und betrachte seine gefesselten Hände. Seine Knöchel sind dunkel und schwielig. Solche Knöchel bekommt man, wenn man auf ihnen Liegestütze macht und immer wieder gegen etwas Hartes wie eine Wand oder einen Holzdummy schlägt, um den entsprechenden Bereich gefühllos zu machen, damit man besser kämpfen kann. Das weiß ich, weil ich das genauso gemacht habe. Keiner der Beteiligten in der Erinnerung des Gefangenen scheint mir im waffenlosen Kampf ausgebildet zu sein. Er ist keiner von ihnen.

Hat er den Überfall angeordnet? Von wo hat er ihn beobachtet?

Dann begreife ich.

»Ah, du dreckiger Mistkerl.«

Ich trete wieder in die Xenosphäre ein. Die Erinnerung ist inszeniert. Der Gefangene hat sie in einem Film gesehen, in Wiederholungsschleife, und dabei gegessen und getrunken. Wahrscheinlich hat er sich irgendeinen relativ unbekannten Nollywood-Film reingezogen, was die schlechte Musik und sonstige Qualität erklärt. Er ist kein Empfänger, aber er weiß, dass es uns gibt und dass man ihn bei einer Festnahme vielleicht einem von uns vorführen würde. Für mich heißt das vor allem, dass er etwas zu verbergen hat. Ich stochere an den Rändern der Erinnerung herum, was sich anfühlt, als versuchte man, den Preisaufkleber von einer Verpackung zu entfernen. Ich muss erst einmal einen Zipfel zu fassen kriegen. Ich konzentriere mich nicht auf Bild oder Ton, sondern auf die anderen Sinne. Berührung, Geruch, Geschmack.

»Hallo, Greif.«

Es ist die gleiche Frau wie zuvor am Abend in der Bank, verspielt, neugierig, ganz am Rande meiner Wahrnehmung. Die Unterbrechung stört meine Konzentration, sodass ich weiter nur die Schlägerei in Schleife sehe. Ich suche nach einem Selbstbild, finde aber nur das Hintergrundrauschen der Xenosphäre. Zufällige Denkvorgänge. Nutzlos. Ich bin verärgert. Aber meine Ausbildung übernimmt nun die Kontrolle, und ich konzentriere mich wieder auf meine Aufgabe.

Das Gefühl, das mit der Schlägerei in Verbindung steht, ist ein leichter Druck auf den Hinterbacken und Nahrung, was bedeutet, dass er irgendwo in einem Wohnzimmer gesessen und die Szene auf einem Widescreen-Fernseher oder als Hologramm gesehen hat. Mir fällt Zigarettengeruch auf. Die Szene verschiebt sich, wird verschwommen und zerläuft, und dann befinde ich mich zusammen mit fünf anderen Männern, die alle angestrengt auf den Bildschirm starren, in einem verrauchten Zimmer. Niemand spricht ein Wort, aber alle trinken Bier, rauchen und essen die Snacks, die auf einem Tablett in der Mitte liegen.

Ich mag keine Verhöre, aber ich bin gut in ihnen. Ich empfinde Stolz, wenn ich ein solches Rätsel löse, gefolgt von Ekel. Ich versuche, mich als Rechtsanwalt zu betrachten, der innerhalb gewisser Parameter arbeitet, zu denen Moralität nicht gehört. Mich auf meine Aufgabe zu konzentrieren.

Ich verlasse die Xenosphäre und sage zu dem Agenten: »Ich brauche einen Phantombildzeichner. Schnell.«

Später erstatte ich meiner Chefin, Femi Alaagomeji, Bericht. Natürlich per Videokonferenz. Niemand von den Sicherheitsbehörden würde sich jemals wissentlich im selben Raum mit mir aufhalten. Ich weiß ganz genau, dass diese Leute keine Beziehungen zu Empfängern eingehen dürfen und dass sie Bericht darüber erstatten müssen, wenn sich in ihrer Familie jemand als empfänglich erweist. Das letzte Mal habe ich mich vor sechs Jahren in Femis unmittelbarer Gegenwart aufgehalten, und davor vor elf Jahren, als sie mich in die S45 bugsiert hat, kurz vor meiner Ausbildung, als die Kuppel noch neu war und Rosewater gerade erst am Entstehen.

Femi ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Sie ist in so vielen Hinsichten körperlich perfekt, dass es wehtut. Meine Videokonferenz mit ihr findet in einem sterilen Zimmer über eine sichere Verbindung statt. Heute hat sie burgunderroten Lippenstift aufgetragen. Zufällig weiß ich, dass sie auch ein burgunderrotes Mercedes-Benz Cabrio hat. Mit dem ist sie sicher zur Arbeit gefahren.

»Kaaro«, sagt sie.

»Femi«, sage ich.

»Nenn mich Mrs. Alaagomeji.«

»Femi.«

Das ist ein alter Tanz, den wir beide immer wieder aufführen. Sie ist nicht ernsthaft verärgert, und ich bin nicht ernsthaft unverschämt. Trotzdem spielen wir unsere Rollen.

»Wer ist dieser Gefangene, Femi?«

»Das ist streng geheim und so, der ganze Scheiß. Was hast du mir anzubieten?«

»Gesichter. Fünf. Die Zeichnerin hat ihre Sache gut gemacht und lässt sie eben jetzt durchs System laufen. Den Ort versucht sie auch ausfindig zu machen, die Gerätemarken, alles. Mehr gibt es für heute nicht. Ich bin müde, und es ist fast Zeit für meinen Brotjob.«

»Du bist da nur freier Mitarbeiter. Dies hier ist dein Job.«

»Na schön. Meinen anderen Job.«

»Wie lange wirst du brauchen?«

»Ich weiß nicht. Wenn du mir seinen Namen sagen würdest …«

»Nein.«

»… oder was er gemacht hat …«

»Nein.«

»Dann müssen wir es auf die harte Tour machen, Zentimeter für Zentimeter. Wenn ich etwas rausfinde, unterbreche ich, gebe der Zeichnerin Bescheid, und wir fangen wieder von vorne an.«

»Dann mach es so.«

»Kann ich jetzt nach Hause?«

»Einen Moment noch. Wie geht es dir, Kaaro?«

»Mir geht es gut.«

»Du bist einsam.«

»Ich bin allein, nicht einsam. Es muss nicht schlecht sein, wenn man für sich ist. Ich lese viel. Ich lerne Oboe.«

»Was liest du gerade?«

»Chomsky.«

»Alles klar. Lernst du wirklich Oboe spielen?«

»Nein.«

»Warum frage ich überhaupt. Geh nach Hause.«

»Gute Nacht, Femi.«

Ich kann kaum noch die Augen offen halten, als der Wagen der S45 mich zu Hause absetzt. Die Nacht hat bereits den Kampf gegen den Tag verloren, und bald steht Rosewater auf und geht zur Arbeit. Die Stadt erwacht in Schichten. Erst kommt das Essen. Fernfahrer bringen Getreide aus Oyo, Ogbomosho, Ilorin und Abeokuta. Maniok, Mais, Yamsmehl, Hirse, Reis aus Thailand. Aus dem Umland kommt nicht mehr besonders viel. All das wird an die vielen Arten von Bukkas geliefert, die Mama Puts, die Schnellimbisse. Billig, um die Ecke und unabdingbar für die ungelernten Arbeiter, die eine herzhafte Kohlenhydratbombe brauchen, bevor sie sich an ihre unter dem Mindestlohn bezahlten Jobs machen, die den Einsatz von Bizeps, Trizeps und Wirbelsäule erfordern, um zu heben, zu nähen, zu flicken, zu scheren, zu schlachten und zu säubern. Der Duft lockt die Büroarbeiter der untersten Ebene auf die Straße: Sachbearbeiter, Sekretäre, Praktikanten. Innerhalb der nächsten zwei Stunden trifft die gut ausgebildete Mittelschicht Rosewaters in den Büros, Operationssälen, Gerichten, Steuerberaterfirmen und natürlich Banken ein.

Auch ich werde mich ihnen zugesellen, aber erst muss ich duschen und frühstücken. Wahrscheinlich brauche ich einen starken Kaffee. Ich wohne im Mittelgeschoss eines Drei-Etagen-Hauses in Atewo. Meine Wohnungstür lässt sich mit einem achtstelligen Code öffnen, es gibt allerdings auch einen Notschlüssel.

Eine Reihe von Benachrichtigungen trifft auf meinem Telefon ein, als hätte ich gerade erst wieder Netz bekommen. Ich denke ernsthaft darüber nach, mir die Bank heute zu sparen, mich krank zu stellen und den ganzen Tag zu schlafen. Ich möchte herausfinden, wer über die Xenosphäre Kontakt zu mir aufzunehmen versucht. Ich ziehe mich aus und gehe unter die Dusche, wo ich es mit dem Trick versuche, erst warm und dann kalt und dann kochend heiß zu duschen, aber auch das erfrischt mich nicht. Als ich in den Spiegel blicke, stelle ich fest, dass meine Augen blutunterlaufen und verquollen sind. Ich sehe aus wie das Fahndungsbild eines Sexualstraftäters.

»Du siehst aus wie ein Idiot«, sage ich zu meinem Spiegelbild. »Du bist ein Idiot. Dein Leben ist sinnlos.«

Ich ziehe mir Boxershorts an und schlurfe, ohne mich fertig abzutrocknen, ins Wohnzimmer.

»Miles Davis, So What«, sage ich zu den Sensoren, und der Bass kommt aus den Lautsprechern.

»Telefonbenachrichtigungen.«

Ich setze mich. Ich schließe die Augen. Ich höre zu.

Mein Steuerberater möchte mit mir reden.

Das nationale Forschungslabor hat angerufen. Man bittet mich um drei Tage meiner Zeit. Man ist bereit zu zahlen, aber ich werde nicht reagieren. Früher habe ich für diese Leute gearbeitet, jetzt will ich es nicht mehr. Sie sitzen in Lagos, und sie möchten mehr über Empfänger herausfinden. Ich hasse es, nach Lagos zu fahren, und die Wissenschaftler dort starren mich jedes Mal an, als wollten sie mir bei lebendigem Leib das Gehirn zerschneiden.

Eine Nachricht von Aminat, die wie bei einer Reise nach Jerusalem immer wieder kurz mitten im Satz innehält. »Hallo, Kaaro. Ich weiß. Ich weiß, wir haben nur so getan. Aber jetzt denke ich an dich, und ich frage mich, was …« (Lachen) »Oh Gott, das ist so was von … Okay, ruf mich zurück. Oder auch nicht. So bitter nötig, wie das jetzt klingt, habe ich es nicht.«

Immerhin lächele ich.

Ein Fernsehproduzent, der mir seit zwei Jahren in den Hacken sitzt, bietet mir Geld und Ruhm, wenn ich bei Das Supertalent auftrete.

»Hallo, Greif.«

Im ersten Moment denke ich, dass mir auch diese Person eine Nachricht auf dem Telefon hinterlassen hat, aber nein. Ich öffne die Augen, und ein Schwarm Makrelen, oku eko, fliegt an meinem Gesicht vorbei. Der Klang von Miles’ Trompete ist immer noch zu hören, scheint aber von weit her zu kommen. Ich befinde mich an einem Ort, an dem Farben und Schatten ineinanderfließen. Als ich auf meine Hände hinabblicke, sind sie verschwunden. Stattdessen sehe ich Federn.

So ein Scheiß ist mir seit Ewigkeiten nicht mehr passiert. Ich bin in der Xenosphäre – ich schlafe und bin in der Xenosphäre. Kein Wunder. Warme Dusche, Schlafentzug.

»Greif.«

»Wer bist du?«, frage ich, meiner Ausbildung völlig zuwiderhandelnd.

»Mir gefällt dein Gefieder«, sagt sie. »Kannst du fliegen?«

»Hier kann jeder fliegen. Wer bist du?«

Die Fische machen mir langsam zu schaffen. Die Luft hat die Konsistenz von Wasser. Die Stimmen und Gedanken anderer bilden ein unterschwelliges Hintergrundsummen. Ich sehe die Frau nicht, obwohl ich sie deutlich höre. Hat sie kein Selbstbild?

»Ich bin ein Individuum«, sagt sie. »Ich bin eins.«

»Ja, aber wie heißt du? Ki l’oruko e?«

»Brauche ich denn einen Namen?«

»Ja.«

Eine Weile schweigt sie. Ich versuche, mich im Gesicht zu kratzen, aber stattdessen kitzele ich mich selbst mit den Federn. Ich spreize die Flügel, was sich besser anfühlt.

»Ich heiße Molara«, sagt sie.

Ich schnappe eine der Makrelen mit dem Schnabel, breche ihr die Wirbelsäule und lasse sie zwischen meinen Vorderpfoten zu Boden fallen. Sie zuckt kurz und bleibt dann reglos liegen.

»Zeig dich«, sage ich.

»Ich weiß nicht, wie«, sagt Molara.

Sie ist eindeutig ein Wildtyp. Die Worte meines Ausbilders wiederholend sage ich zu ihr:

»Denk an etwas, das dir lieb ist, an etwas, was du hasst, an etwas, wovor du dich fürchtest, etwas Abstoßendes oder Wunderschönes. Etwas, das dich beeindruckt.«

Feuerwehrautos aller Art und Größe ziehen an mir vorbei, keines davon mit Blaulicht. Manche sind Spielzeugautos. Hinter jedem zieht eine rote Maskerade dahin, die bei den Spielzeugautos aus winzigen Liliputanern besteht und bei den ausgewachsenen Fahrzeugen aus Riesen.

Ein Schmetterling erblüht vor meinem Gesicht. Er breitet die Flügel der Länge nach zu einer Spannweite von vier Metern aus. Er ist schwarz und blau, und seine Flügel schlagen mit majestätischer Langsamkeit.

Dann reißt mich ein Telefonklingeln aus dem Schlaf und gleichzeitig auch aus der Xenosphäre. Für einen Moment bin ich verwirrt. Das Telefon hört auf zu klingeln und fängt dann wieder an.

»Ja?«, sage ich.

»Du solltest doch hier sein«, sagt Bola. »Du klingst verkatert? Bist du verkatert?«

»Ach Scheiße.«

Ich bin grauenhaft spät.

Meine Körperpflege lässt heute zu wünschen übrig, aber ich gebe immer noch ein besseres Bild ab als die Blechköpfe, also ist alles in Ordnung. Die Kunden stehen um die Bank herum wie Ameisen, die an einem fallengelassenen Lutscher nuckeln. Am Tag nach der Öffnung ist immer besonders viel los, weil die Leute zu ihren Ärzten gehen und sich ihre Genesung durch Labortests bestätigen lassen wollen. Die medizinische Versorgung ist in Rosewater nicht besonders gut, und der Betrieb erwacht eigentlich nur zu diesem einen Anlass im Jahr richtig zum Leben. Ein Wunder, dass die Ärzte nicht völlig außer Übung sind.

Die Firewall ist auch ohne mich oben. Zwei der Blechköpfe fehlen, wahrscheinlich liegen sie mit einem Kater im Bett, und Bola erzählt mir, dass die wilden Empfänger sich ruhig verhalten – vielleicht haben sie am Tag der Öffnung auch zu viel gefeiert.

Das Team liest aus Tolstoi. Ich setze mich in den Pausenraum und reibe mir die bloß liegenden Hautstellen mit Ketoconazol ein, damit ich nicht aus Versehen in die Xenosphäre gerate. Es ist einer der geschäftigsten Bankentage des Jahres, und ich will mich nicht noch weiter ermüden. Ich trinke tassenweise grauenhaften Instant-kaffee, um wach zu bleiben, ein Stürmer auf der Ersatzbank.

Es ist unerträglich heiß, aber ich warte trotzdem. Ich spüre, wie mir der Schweiß den Rücken herab und in die Arschritze läuft. Zwar kann ich noch mit Mühe und Not atmen, aber umhüllt von der sauerstoffarmen Luft wird mir trotzdem fast schwarz vor Augen. Der Duft der Mottenkugeln hier drin breitet sich zunehmend in meiner Nase und meinen Gedanken aus und flüstert mir Wahrheiten und Lügen über meine Frau zu. Ich kann kaum stillhalten. Die Kleider im Wandschrank streicheln meinen Rücken. Ein baumelnder Gürtel klimpert jedes Mal, wenn ich mich bewege, ein leises Geräusch, das in der Stille laut erscheint. Meine Linke ruht am warmen Türholz, meine Rechte hängt neben mir herab, beschwert durch das Messer.

Ich warte.

Es kann jeden Moment so weit sein.

Ich höre anderswo im Haus eine Tür knallen. Ich höre den Signalton, als die Tür sich von selbst verschließt, gefolgt von einem Kichern, bei dem ich rotsehe. Es blitzt in der Dunkelheit buchstäblich für eine Sekunde rot vor meinen Augen auf, wie eine Woge von Blut. Ich spüre, wie mein Herz mir das Blut durch die Adern pumpt. Es will, dass ich mich in Bewegung setze. Ich warte.

Dumpfe Schläge und Fehltritte, während sich zwei Personen ihren Weg durch mein, durch unser Haus bahnen. Die Tür zum Schlafzimmer geht auf. Ich stelle mir vor, wie sie dort stehen und sich küssen. Ich höre, wie ihre Lippen aneinander saugen. Meine Hand umklammert den Griff des Messers fester.

»Hör auf«, sagt meine Frau, aber sie lacht.

»Okay. Nein heißt nein«, sagt der Mann mit gespieltem Ernst.

Ihr Parfüm dringt nun zu mir herein. Ich höre es rascheln, als die Kleider der Betrügerin auf den Teppich fallen.

»Wirklich?«, sagt meine Frau.

Jetzt rauscht mir das Blut in den Ohren. Mein Kopf fühlt sich zu groß an, und mein Mund ist wie ausgedörrt.

Lydia, Lydia, Lydia.

Ich weiß nicht, ob ich die Worte denke oder ob ihr Liebhaber ihren Namen wiederholt, aber als sie das erste Mal lustvoll nach Luft schnappt, ist das mein Stichwort.

Ich stürme aus dem Schrank. Die ersten paar Sekunden bekomme ich geschenkt, weil sie mich in ihrer Leidenschaft nicht hören. Ich bin am Bett. Sie liegt nackt auf dem Rücken, hat die Beine gespreizt. Er kniet zwischen ihren Beinen, die Hand in ihr Geschlecht versenkt, und dreht langsam den Kopf.

Zuerst schlitze ich ihn auf, öffne ihm mit einem Streich die Halsseite. Blut spritzt hervor, aber ich achte gar nicht darauf und stoße ihn am rechten Arm weg. Lydia schreit. Ihre Augen sind kreisrund aufgerissen, was eigentlich komisch aussieht. So groß habe ich das Weiße bei ihr noch nie gesehen. Aus purer Bosheit treibe ich ihr das Messer ins linke Auge, ziehe es wieder raus und steche es ihr dann in die Kehle. Ich sehe den Mann an, der sich den Hals hält und den Teppich mit seinem Blut durchnässt. Sein Hemd ist tropfnass. Seine Bewegungen sind fahrig, und er wird bald sterben. Ich wende mich wieder Lydia zu, die mittlerweile gurgelnde Laute von sich gibt.

In aller Ruhe mache ich mich daran …

Ich kotze.

Ich sacke auf alle viere zusammen und spucke gelbgrünen Schleim. »Oh Scheiße. Er war es«, sage ich.

Ohscheißeohscheißeohscheiße.

»Bist du dir sicher?«, fragt Femi. »Kein Haar, keine DNA, kein physisches Beweismaterial.«

Ich huste. »Heilige Scheiße, Femi, wenn ich sage, er war es, dann war er es auch. Er war es, okay? Ich war es, scheiße noch mal.«

»Kaaro, beruhige dich.« Sie legt mir eine Hand auf den Rücken, aber ich schüttele sie ab.

»Ich war es. Ich habe mir eine Genraupe besorgt und sie bei mir futtern lassen, und dann habe ich sie im Zimmer losgelassen, nachdem ich beide getötet habe. Ein eleganter Drohnenhack hat meine Spuren von den Überwachungskameras getilgt. Ich habe das Hotelpersonal geschmiert, damit es wegschaut. Ich habe es in einem Strom von Fremdwährungen ertränkt. Diese Leute werden noch auf dem Totenbett behaupten, mich nie gesehen zu haben.«

Ich würge trocken.

»Kaaro, du meinst ihn, oder?«

Oh Scheiße, dieser Ekel. Oh Scheiße. Ori mi. Hilfe! Lydia! Lydia!

Wieso zum Geier fühlt es sich an, als … wieso bin ich schuldig?

»Hilf mir«, sage ich. »Hilf mir.«

Ich krieche in eine Ecke. Das Zittern hört einfach nicht auf; die ganze Zeit sehe ich, wie mein Arm sich hebt und herabfährt, sehe die aufgerissenen Augen, höre das Gurgeln …

»Überidentifizierung«, sagt der Arzt. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich mag ihn nicht.

Drei Monate sind seit der Mission vergangen. Man hat mich abgesondert, mich aus der Kälte reingeholt, wie sie es ausdrücken. Mich in eine psychiatrische Anstalt für diejenigen Agenten gesteckt, die durchdrehen, und ich bin eindeutig durchgedreht.

Er fährt fort. »Sie haben sich zu stark mit ihrer Zielperson identifiziert. Die Ich-Grenzen sind verschwommen, und Sie als Person haben innerlich den Halt verloren. Sie haben sich mit ihm verwechselt.«

»Das weiß ich hier auch«, sage ich und zeige auf meinen Kopf. »Aber nicht in meinem Herzen.«

Er lacht. »Das ist immerhin schon eine Verbesserung im Vergleich zu dem Zustand, in dem Sie hier eingetroffen sind. Wenn Sie das im Kopf wissen, dann wird Ihr Herz es früher oder später auch einsehen.«

Da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, wer ich bin. Ich meine, ich weiß, dass ich Kaaro bin und dass ich für S45 arbeite und von Professor Ileri ausgebildet worden bin und dass ich in Rosewater wohne und … aber … aber ich erinnere mich daran, wie Lydia nach dem Sex seufzt, und wie sie direkt danach sagt, dass ich ihr ein Glas Wasser bringen soll. Ich erinnere mich daran, wie ich ihr am Tag unserer Hochzeit den Ring auf den Finger gesteckt habe. Auf unseren Hochzeitsfotos ist die Biokuppel im Hintergrund zu sehen, teils himmelblau und teils vanillegelb. Ich erinnere mich daran, wie sie gekocht hat. Ich erinnere mich daran, wie ich einen Topfdeckel gehoben und darunter einen Eintopf gesehen hab, der Blasen warf und gluckerte wie die Wunde in ihrem Hals, nachdem ich …

Ich spüre, wir mir eine Träne über die Wange läuft. »Doc, sie fehlt mir«, sage ich. »Wenn ich sie nie kennengelernt habe, warum fehlt sie mir dann so sehr? Warum fühle ich mich schuldig?«

»Vielleicht fühlen Sie sich schuldig, weil es jemanden gibt, den Sie, Kaaro, ohne es zu wissen, gerne töten würden. Der Mord an Lydia hat Ihnen diesen Wunsch erfüllt. Unter der Oberfläche unseres Bewusstseins warten die Dämonen und Monster unserer niedersten Instinkte und versuchen verzweifelt, sich Ausdruck zu verschaffen.« Er sieht auf seinen Bildschirm und fragt: »Haben Sie Ihre Medikamente genommen?«

Nein.

»Ja.«

Nein. Die machen mich impotent.

»Das ist das dritte Antidepressivum, mit dem wir es versucht haben. Ich habe noch nie eine so starke Reaktion erlebt. Ileri zufolge liegt das daran, dass Ihre Fähigkeiten stärker ausgeprägt sind als die der anderen.«

»Meine Frau ist tot. Da werde ich doch traurig sein dürfen, oder?«, frage ich.

»Kaaro, Sie waren nie verheiratet. Sie haben Lydia nie kennengelernt. Sie haben Zeit im Kopf ihres mörderischen Ehemanns verbracht. Diese Erfahrung war so eindrücklich, dass Sie sie nicht wieder loswerden. Die Pillen funktionieren nicht. Ich würde es gerne mit etwas anderem probieren.«

Er schiebt mir die Formulare rüber, die ich unterschreiben muss, um einer Schocktherapie zuzustimmen.

Ich verlasse das Gebäude.

Ich will unbedingt eine Zigarette, obwohl ich schon seit Langem nicht mehr rauche. Es würde sich richtig anfühlen, in so einem Moment zu rauchen.

Neun Monate. Ich habe genug Zeit verloren, um ein Kind auszutragen.

Eine Drohne schwebt herab, um meine Identität abzulesen, und fliegt weiter.

Ich bekomme einen Anruf. Es ist Femi, also gehe ich nicht ran. Deinem Land einen großen Dienst erwiesen blabla den Mann lebenslänglich eingesperrt blabla Opfer bringen Opfer bringen blabla.

Ich erinnere mich nicht an alles, was passiert ist, mein Gedächtnis hat Lücken. Ein Teil von mir glaubt, dass es einen Grund für diese Lücken gibt, und dass es besser ist, nichts Genaueres zu wissen.

Trotzdem ist da dieser Schmerz in mir. Ich weiß nicht warum, aber ich spüre ihn.

Egal, was sie mir zahlen, es ist zu wenig.

Ich schaue mich nach einem Taxi um.

KAPITEL 3

Rosewater: 2066

Als ich am Abend nach Hause komme, steht jemand Reanimiertes vor meiner Eingangstür. Es ist der zweite heute Abend. Der erste ist mir um Viertel nach sechs auf der Fahrt gegen den Uhrzeigersinn nach Atewo begegnet.

In der Woche nach der Öffnung besteht immer eine abendliche Ausgangssperre in Rosewater. Durchgesetzt wird sie von einem Spezialkommando der Streitkräfte, einem Exekutionstrupp, der einzig und allein dem Zweck dient, Reanimierte zu töten und ihre Überreste zu entsorgen. Um halb acht müssen alle zu Hause sein, wenn sie nicht niedergeschossen, gegrillt oder verbrannt werden wollen.

Ich bin ein bisschen spät dran und renne zum Bahnsteig. Schwer atmend steige ich ein, kurz bevor der Zug losfährt. Eigentlich will ich nur sitzen und mich in Ruhe sammeln. Das Bankenviertel ist in Alaba. Es gibt nur eine weitere Haltestelle, Ilu-be, bevor ich in Atewo aussteige. Die Fahrt dauert zwanzig Minuten, wenn das Ganglion funktioniert.

Ein Kind geht durch die Reihen und verkauft Wasser, Orangen, Nüsse, Getränke und anderes Zeug. Mit einer Hand stützt es sich an den Haltegriffen an den Sitzen ab. Ich kaufe nichts. Es sitzen noch vier andere Personen in dem Waggon. Mit dem Rücken zu mir und dem Gesicht zum Fenster steht ein Mann in einem grauen Anzug. Er hält den Kopf gesenkt. Es ist ein alter Waggon. Die Sitze haben braune Kunstlederbezüge. Der Geruch hier drin ist abgestanden, aber nicht schlecht. Vor sechs Jahren haben wir alte Züge aus Italien importiert – wahrscheinlich aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs –, aber man hat sie durch diese neueren Modelle ersetzt, die besser aussehen, aber ziemlich dürftig ausgestattet sind, als handelte es sich bei ihnen nur um die Schablone für alle modernen Züge und nicht um den einzelnen an und für sich.

An den Seitenwänden der Gepäckfächer hängen Poster. Die meisten davon zeigen Jack Jacques. Er hält den Daumen hoch und lächelt, schießt seine weiß strahlenden Zähne auf uns ab. Rosewater genießt in Nigeria einen unklaren Status, aber der Bürgermeister stellt hier mehr oder weniger die Stadtregierung dar. Ich habe ihn schon mal getroffen. Er ist ein Narzisst und ein Demagoge, der sich beim Präsident als Speichellecker betätigt. Die Kuppel ignoriert man, sie ist der unausgesprochene Teil der Stadt. Das Abgeordnetenhaus hat vor sieben Jahren festgestellt, dass das Fremdwesen keinen Rechtsstatus hat. Wir tun so, als wäre es eine natürliche Geländeform, wie ein Hügel oder wie der Olumo-Felsen unten in Abeokuta.

Die Sitze sind unbequem, aber man kann auf ihnen eindösen, was mir passiert. Ich schrecke hoch, weil ich ein Knurren höre.

Der Mann im Anzug, der mir den Rücken zugekehrt hat, steht nun über ein Paar gebeugt. Seine rechte Seite ist mir zugewandt, sein Gesicht liegt im Schatten der Deckenbeleuchtung. Die Frau schlägt mit einer zusammengerollten Zeitung nach ihm, was keine Wirkung zeigt und geradezu lächerlich anmutet. Den anderen Arm hat sie um ihren Mann gelegt, der anscheinend verletzt ist. Der knurrende Mann schwankt in dem wackelnden Zug.

»He!«, sage ich und stehe auf.

Der Anzugmann dreht sich zu mir um. Sein Kopf ist abnormal lang und seltsam abgeflacht, wodurch er gequetscht wirkt. Außerdem klafft dort, wo sein Augapfel sein sollte, eine leere Augenhöhle wie ein gähnender, zahnloser zweiter Mund. Seine Nase ist verdreht, als wollte die untere Hälfte seines Gesichts in die eine Richtung und die obere in die andere. Sein linkes Ohr hängt an einem dünnen Faden aus menschlichem Gewebe. Und trotz alledem blutet er nicht und erleidet offenbar auch keine Schmerzen.

Er ist ein oder zwei Meter entfernt und stürmt auf mich los. Wenn die Kuppel einen Toten ins Leben zurückholt, sabbert er manchmal einfach nur vor sich hin. Und manchmal erwacht der Tote wütend, wie dieser hier. Bisher haben die Wissenschaftler noch nicht herausgefunden, was das eine oder andere auslöst – ich nehme ja an, dass es etwas mit dem Temperament zu tun hat und einige Menschen einfach aggressiver sind als andere. Oder vielleicht hängt es auch mit der Art des Todes zusammen, wie bei diesem Kerl. Er hat jedenfalls nicht friedlich im Schlaf den Geist aufgegeben.