11,99 €

Mehr erfahren.

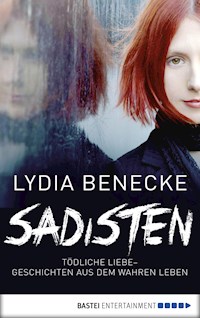

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wie dunkel ist die menschliche Seele? Lydia Benecke beweist mit ihrem Buch "Sadisten: Tödliche Liebe - Geschichten aus dem wahren Leben", dass so mancher Abgrund darin lauert. Wo fantasievolle Gedankenspielereien in völliger Grausamkeit umgesetzt werden, entsteht eine kriminelle Energie, die sich kaum vergleichen lässt. Die junge Kriminalpsychologin schafft es in ihrem neuesten Werk, den Leser zwar mit einem faktischen Sachbuch zu konfrontieren, dabei aber zeitgleich eine Spannung entstehen zu lassen, die nicht allein durch die grausamen realen Fallbeispiele zustande kommt. Als Kennerin der Szene und Expertin auf dem Gebiet der Verbrechenspsychologie kann Lydia Benecke zudem mit überraschend neuen Einblicken in die verborgenen Seiten des menschlichen Geistes auftrumpfen. Ein Lesevergnügen der anderen Art.

Lydia Benecke wurde 1982 im polnischen Bytom geboren. Sie studierte Psychologie und arbeitete anschließend als Straftätertherapeutin und Beraterin in Kriminalfällen. Heute arbeitet sie selbstständig als Kriminalpsychologin und beschäftigt sich vor allem mit Fällen im Bereich von Sexual- und Gewaltverbrechen und Persönlichkeitsstörungen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 670

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

VorwortKapitel 1 | Sex, Liebe und Mord in New YorkKapitel 2 | Geschaffen für das Liebesdrama: Sadisten mit Cluster-B-PersönlichkeitsstörungenKapitel 3 | Im Kopf einvernehmlicher SadistenKapitel 4 | Jenseits von Shades of Grey: Das ganz normale Leben der SadomasochistenKapitel 5 | Krank, krass oder kreativ? Sadismus, Masochismus und die WissenschaftKapitel 6 | Von ungefährlichen und gefährlichen SadistenKapitel 7 | Einfacher Sexverbrecher oder doch sadistischer Täter?Kapitel 8 | Die Sadismus-Formel: Auf der Suche nach dem »Faktor X«Kapitel 9 | David Parker Ray – Der Spielzeugkisten-MörderKapitel 10 | Tötungsfantasien, Pornografie und Massenmedien: Erzeugt Gewaltpornografie Sexualverbrecher?NachwortDanksagungLiteraturhinweise und QuellenLydia Benecke

Sadisten

Tödliche Liebe – Geschichten aus dem wahren Leben

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln Textredaktion: Peter Strotmann, Köln Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de Einband-/Umschlagmotiv: © Olivier Favre, Odenthal E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-8387-5881-7

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Gewidmet meinem Onkel Leon Bogacki (1938–2014), mit dem mich das Interesse für Kriminalfälle und unsere familiäre Abenteuerlust verbinden.

Dieses Buch wäre niemals entstanden ohne alle Hilfe und Unterstützung von Sebastian Burda, dem begabtesten natürlichen Psychologen, den ich je getroffen habe.

Danke für alles, was du mir über die Liebe, die Menschen und das Leben beigebracht hast.

»Das Leben ist unendlich viel seltsamer als irgend etwas, das der menschliche Geist erfinden könnte.«

Vorwort

Glaube und kämpfe.

Wenn du den Mut dazu hast.

Wenn das Herz nicht stottert.

Die Freiheit der Dunklen

– die ist ja nicht deswegen schlecht,

weil sie Freiheit von anderen bedeutet.

Das ist auch nur die Erklärung für die Kinder.

Die Freiheit der Dunklen ist in erster Linie

Freiheit von dir selbst,

von deinem Gewissen und deiner Seele.

Wenn du spürst,

dass in deiner Brust nichts mehr schmerzt,

dann schlag Alarm.

Obwohl es dann eigentlich schon zu spät ist.

(aus dem Roman »Wächter der Nacht« von Sergei Lukjanenko)

Immer wieder begegnen mir Menschen, die sich nicht recht vorzustellen vermögen, wie jemand glücklich sein kann, wenn er sich wie ich jeden Tag intensiv mit dem wirklichen Grauen auseinandersetzt. Gewalttaten, Vergewaltigungen, Tötungen und Kindesmissbrauch sind die Themen, mit denen ich mich in meinem Beruf – und sogar in großen Teilen meiner knapp bemessenen Freizeit – beschäftige. Auch nach Jahren, in denen ich diese Frage gestellt bekomme, fällt es mir schwer, meine Haltung dazu wirklich nachvollziehbar darzustellen. Denn Entsetzen und Abscheu sind unwillkürliche Gefühle, die viele Menschen empfinden, wenn sie mit derlei Themen in Berührung kommen. Solche Empfindungen hatte ich in dieser Form noch nie, wenn es um Verbrechen ging. Dennoch bedauere auch ich jeden Tag, dass es all diese Taten überhaupt gibt. Hätte ich die Wahl, würde ich lieber in einer Welt leben, in der es keine Verbrechen gibt – auch wenn mein Leben dann völlig anders aussehen würde.

Als ich mich in den letzten beiden Jahren intensiver mit meiner Familiengeschichte zu beschäftigen begann, wurde mir klar: Meine eher unorthodoxe Art, mit diesen Themen umzugehen, scheint auch eine genetische Komponente zu haben. So wie es in manchen Familien beispielsweise eine Häufung von Angsterkrankungen wie der sozialen Phobie oder der Blutphobie gibt, so herrscht in meiner Familie seit Generationen ein verstärktes Interesse an düsteren Themen und Kriminalfällen, gepaart mit einer gewissen Abenteuerlust. Als ich ein Kind war, erzählte mir meine Großmutter mütterlicherseits viel über ihre eigene Kindheit und Familie. Dabei erfuhr ich, dass ihre Mutter die Angewohnheit hatte, ihren Kindern aus Grusel- und Kriminalromanen vorzulesen. Einige dieser Geschichten erzählte meine Großmutter mir auch weiter. Außerdem hatte jene Urgroßmutter – wie auch meine Großmutter selbst – den Ruf, eine ziemlich abgeklärte und furchtlose Person zu sein. Im damaligen Deutsch Piekar in Oberschlesien, wo meine Urgroßmutter lebte, war Aberglaube weit verbreitet. In dieser Umgebung war sie für einen Spruch bekannt, den sie immer dann parat hatte, wenn mal wieder ein Dorfbewohner von gespenstischen Erscheinungen auf dem örtlichen Friedhof erzählte: »Du hättest nicht so viel trinken sollen, dann wären dir auch keine Geister erschienen. Vor den Toten brauchen wir keine Angst zu haben, sondern nur vor den Lebenden.« In dieser Einstellung mag sich ihre eher rationale Art niedergeschlagen haben, aber auch ein Interesse für jede Art von Kriminalfällen.

Ihr Sohn, mein 2014 verstorbener Großonkel Leon Bogacki, erbte ihre Faszination für derlei Themen. Er studierte Jura und machte eine steile Karriere bei den Ermittlungsbehörden im damaligen kommunistischen Polen. Was er während seiner langen Berufslaufbahn alles erlebte, das erzählte er seiner Familie und mir erst vor wenigen Jahren, nämlich als er mitbekam, in welche Richtung meine Interessen und meine berufliche Laufbahn gehen. Dazu muss man wissen, dass niemand in meiner Familie jemals in irgendeiner Form versucht hat, in mir das Interesse für die Beschäftigung mit Verbrechen zu wecken. Ganz im Gegenteil sahen alle meine Verwandten, egal wie nah oder fern, meine schon als Kind angelegte Sammlung von Ordnern, Büchern und VHS-Kassetten über Kriminalfälle als ein etwas schrulliges Hobby an, von dem sie annahmen, es würde sich irgendwann legen.

Onkel Leon und der Vampir von Krakau

Kurz gesagt:

Töten und das Blut der Opfer trinken,

Menschen zerstören und ihr Eigentum.

(Karol Kots Lebensmotto)

Als mein Onkel und ich vor wenigen Jahren ein Gespräch über meine Arbeit mit Straftätern führten, meinte er, es sei doch ein merkwürdiger Zufall, dieses Interesse. Denn obwohl er in seinem gesamten Berufsleben eigentlich »nur« dafür da war, die »bösen Jungs« zu fangen, hatte er ebenso wie ich schon immer wissen wollen, warum sie das taten, was sie taten.

Als junger Ermittler arbeitete er am Fall des polnischen Serienmörders Karol Kot, dessen Nachname auf Polnisch »Kater« bedeutet und der bis heute allen Polen ein Begriff ist. Karol Kot wurde in Polen als »Vampir von Krakau« bekannt. In vielerlei Hinsicht war er für die damaligen Ermittler ein Rätsel. Im Gegensatz zu vielen schweren Verbrechern stammte er aus einer bürgerlichen, gebildeten, finanziell eher gut gestellten Familie. Der Sohn eines Ingenieurs war ein durchschnittlicher Schüler mit einem schelmischen Jungengesicht und – wenn er es wollte – feinen Manieren. Sein adrettes äußeres Erscheinungsbild und seine höflichen Umgangsformen wiesen Parallelen zu dem westdeutschen Serienmörder Jürgen Bartsch und dem ostdeutschen Serienmörder Erwin Hagedorn auf. Ebenso wie diese beiden begann er früh mit seiner mörderischen Karriere.

Mit siebzehn attackiert Kot eine alte Frau, die in der Kirche zum Gebet kniet, mit einem Jagdmesser. Die Frau überlebt. Wenige Tage später wiederholt er seinen Versuch an einer anderen Frau ähnlichen Alters. Nachdem auch diese überlebt, verläuft sein dritter Messerangriff innerhalb eines Monats auf eine ältere Frau schließlich tödlich. In den nächsten anderthalb Jahren verändert er seinen Modus Operandi, also seine Art der Tatdurchführung. Er versucht mehrfach, Menschen zu vergiften. In den meisten Fällen sind diese Versuche gegen Fremde gerichtet. Er schüttet Arsen in Bier- oder Limonadenflaschen und lässt diese offen stehen, während er sie aus einiger Entfernung beobachtet. Als aber niemand die Getränke zu sich nimmt, versetzt er eine Flasche Essig in einem Restaurant mit dem Gift. Er hofft, das scharfe Aroma des Essigs werde mögliche Geschmacksveränderungen durch das Gift verdecken. In den Tagen darauf sucht Kot in den Tageszeitungen Berichte über Vergiftungserscheinungen oder Todesfälle von Restaurantgästen, doch er wird nicht fündig.

Entmutigt versucht er nun, einen Mitschüler mit einem vergifteten Getränk zu töten. Aber auch dieser Versuch scheitert, da der Mitschüler einen ungewöhnlichen Geruch des Getränks wahrnimmt und sich daher weigert, es zu trinken. Als Giftmörder dauerhaft erfolglos, ändert Kot seine Vorgehensweise erneut. Anderthalb Jahre nach seiner Angriffsserie auf ältere Frauen zieht er an einem nebligen, verschneiten Wintertag im Februar 1966 los, um zu töten. Zufällig begegnet er dem 11-jährigen Leszek, der mit seinem Schlitten unterwegs ist. Er fragt den Jungen, ob die lauten Geräusche aus der Nähe von einem Schlittenrennen herrühren. Der bejaht – auf dem nahe gelegenen Hügel finde ein Schlittenrennen statt. Als Leszek weitergehen will, packt Kot seinen Kopf mit der linken Hand, zieht ihn nach hinten und versetzt ihm mit der rechten Hand elf Stiche mit einem großen Messer. Der Junge stirbt auf der Stelle, für die Tat gibt es keine Zeugen.

Der polnische Serienmörder Karol Kot (*1946, †1968).

Dieses Erlebnis muss Kot einen starken Schub von Glückshormonen versetzt haben, denn schon zwei Monate später sucht er ein neues Opfer. Er tritt in den Eingang eines Wohnblocks und beabsichtigt, dort jemanden anzugreifen. Nach einer Weile, in der sich niemand zeigt, setzt er sich auf die Treppe. Da sieht er, wie ein kleines Mädchen die Treppe herunterkommt und zum Briefkasten geht, um die Post ihrer Eltern zu holen. Er stellt sich hinter die siebenjährige Małgosia und beginnt, mit einem Dolch auf sie einzustechen. Doch auch dieses Opfer kann trotz seiner schweren Stichverletzungen gerettet werden. Bald darauf wird Kot aufgrund einer Zeugenbeschreibung verhaftet und von den älteren Damen wiedererkannt, die er angegriffen hatte. Wegen zweifachen Mordes, zehnfachen versuchten Mordes und vierfacher Brandstiftungen wird er schließlich zum Tode verurteilt.

In Haft versucht Kot nicht einmal, Bedauern zu heucheln. Stattdessen berichtet er erschreckend kühl und offen von seiner seltsamen Entwicklung zum Serientäter. Die Diskrepanz zwischen seinem kindlich-unschuldig wirkenden Äußeren und dem Grauen seiner eiskalten Worte und Taten beeindruckt alle, die an dem Fall arbeiten. Genau diese erschreckende Kluft zwischen Schein und Sein ist es auch, die zwei Monate später Westdeutschland (im Fall Jürgen Bartsch) und fünf Jahre später Ostdeutschland (im Fall Erwin Hagedorn) erschüttern wird. Auch von diesen wird später bekannt, dass sie schon als Kinder auffällig waren, andere Kinder quälten und sich für Foltermethoden interessierten.

Kots Geschichte beginnt mit seiner früh entwickelten regelrechten Obsession für Messer. Sie üben eine unbeschreibliche Anziehungskraft auf ihn aus, sodass er die unterschiedlichsten Ausführungen sammelt und damit umzugehen übt. Bald ist er sehr geschickt im Messerwerfen oder auch darin, ein Messer möglichst schnell zwischen seinen gespreizten Fingern in den Tisch zu rammen. Auch wenn dieses Hobby eher ungewöhnlich ist, macht sich in seinem Umfeld niemand große Gedanken. In einer Zeit, wo Jungs noch Cowboy und Indianer spielen, lässt sich die Vorliebe für derlei Spielchen als Auswuchs eines durch Abenteuergeschichten geformten Freiheitsdranges interpretieren. So zumindest scheinen es seine Lehrer zu sehen. Nur einer sagt ihm irgendwann, er sei doch langsam zu alt für solche Spiele.

Mit seinen Messern zieht er bald los, um Tiere aufzuschneiden, die er in der Wildnis findet. An Kröten, Maulwürfen, Vögeln übt er das Töten und Zerteilen. Dabei entdeckt er, dass das frische, warme, fließende Blut in ihm ein angenehmes Gefühl weckt. Dieses Gefühl will er unbedingt verstärken. Gelegenheit dazu hat er während seiner Ferien in einer ländlichen Gegend. Da ihm langweilig ist, sieht er bei Schlachtungen landwirtschaftlicher Tiere zu. Dies begeistert ihn sehr, und er bittet den Metzger darum, ein bis zwei Gläser mit dem frischen Blut abzapfen zu dürfen. Der Metzger wundert sich zwar etwas, gestattet es dem Jungen aber, sodass Kot zum ersten Mal frisches Blut größerer Lebewesen trinken kann. Dies zu tun, solange das Blut noch warm ist, empfindet er als ultimativen Kick, wie er später beschreibt: »Das ist das echte Getränk der Götter. Das Bewusstsein darüber, dass du Blut trinkst, welches eben noch lebendig war, das ist etwas Erhebendes. Ihr (…) werdet das nicht begreifen, verstehen können dies nur Auserwählte. Ich war auf dieser Erde dazu auserwählt, um dies zu empfinden und meinen Körper mit dem vergehenden Leben anderer Wesen zu nähren.« Diese Blutleidenschaft lebt Kot auch in seinen mörderischen Überfällen aus, indem er das frische Blut von den Klingen leckt.

Parallel zu seiner Leidenschaft für Blut spielt Kot mit Feuer und beginnt damit, kleine Brände zu legen. Unter Gleichaltrigen ist er nicht sonderlich beliebt, er gilt als seltsamer Kauz, wozu er durch seine Art allerdings auch aktiv beiträgt. Seine Spitznamen in der Schule sind »der Schlitzer« (wegen seiner Vorliebe für Messer), »der Blutige« (wegen seines Interesses für alles, was mit Tötungsmethoden zusammenhängt), »der Verrückte« (wegen seines für die Mitschüler nicht immer nachvollziehbaren Verhaltens) oder »Erotoman« (da er sich Mitschülerinnen gegenüber unangemessen verhält und sie beispielsweise immer wieder unsittlich berührt). Seit früher Kindheit lernt Kot Karate; ein für die damalige Zeit eher ungewöhnlicher Sport, den er gerne einsetzt, vor allem gegen seine Mitschüler. Auch tritt er diversen Vereinen bei, die mit Uniformen, Waffen und Macht assoziiert sind, unter anderem dem Schützenverein, wo er durch gute Schießleistungen auffällt. Außerdem besorgt er sich Bücher über Anatomie und Gifte, um den Aufbau des menschlichen Körpers für die Realisierung seiner Tötungsfantasien besser verstehen zu können.

Koterzählt freiheraus und geradezu stolz von seinen ungewöhnlichen Vorlieben, Gedanken, Gefühlen und auch von seinen Taten. Seine frühen, ungewöhnlichen Interessen und Hobbys sind nicht die Ursache, sondern nur ein Ausdruck seiner äußerst auffälligen Psyche. Wie auffällig diese ist, wird auch Kot selbst deutlich. Später wird er beispielsweise aussagen: »Es ist doch wohl nicht normal, dass ein 19-jähriger Junge schon ein so verwirrtes Gewissen hat. Ich habe es meiner Freundin Danka gesagt, dass ich wohl krank bin und an Schizophrenie oder Psychopathie leide. Die Gutachter waren da anderer Meinung. Sie finden, dass ich nicht krank bin. Ich denke mir, warum haben meine gleichaltrigen Kollegen nicht solche Taten begangen? Wenn ich gemordet habe und psychisch ebenso gesund bin wie sie, dann ist es für sie wahrscheinlich verletzend, dass ich zu derselben Gruppe normaler Jungs gehöre wie sie.«

Obwohl Kot umfangreiche Auskünfte zu seiner sehr ungewöhnlichen Gefühls- und Gedankenwelt gibt, bleibt eine umfassende, schlüssige Erklärung für seinen psychischen Zustand und seine Taten zunächst aus. Mein damals 30-jähriger Onkel Leon besucht ihn mehrfach im Gefängnis und spricht mit ihm. Er erhofft sich nachvollziehbare Antworten auf die Frage nach dem »Warum«. Auch will er wissen, wie so ein extremer Serienmörder im persönlichen Kontakt wirkt. Onkel Leon beschreibt mir Kot über vierzig Jahre nach ihren Begegnungen als einen intelligenten, gebildeten jungen Mann mit einem feinen, leicht düsteren Sinn für Humor, der auffällig kaltblütig von seinen Verbrechen berichtet. Auch meinem Onkel fällt deutlich auf, dass Kot in der Tat wohl nicht einen Funken Reue zeigt und auch angesichts der bevorstehenden Hinrichtung erstaunlich gefasst und sachlich wirkt.

Dieser persönliche Eindruck passt zu einer Aussage, die Kot bezüglich seiner Taten zu Protokoll gab: »Ich weiß, dass man nicht töten darf … aber trotzdem habe ich beschlossen zu töten, weil mir dies Vergnügen bereitete. Selbstverständlich hätte ich mir diese Art des Vergnügens versagen können, wenn ich dies gewollt hätte, doch das wollte ich nicht. Ich zog es vor zu töten. Eigentlich bereue ich nichts. Es tut mir auch nicht leid um die Menschen, denen ich geschadet habe. Wenn ich nicht aufgehalten worden wäre, so versichere ich, dass ich dasselbe tun würde, also weiterhin Menschen töten würde, Erwachsene und Kinder.«

Interessanterweise fällt meinem Onkel auch Kots seltsam anmutende Beziehung zu seiner Mutter auf. Diese versucht alles, um ihren Sohn vor der Todesstrafe zu bewahren. Sie scheint hinter der Fassade der besorgten Übermutter eine dominante Persönlichkeit zu haben, von der sich Kot nicht gut abgrenzen kann. Seine Aussagen zu den Verhältnissen in seiner Familie sind äußerst widersprüchlich. Je nachdem, mit wem er spricht, behauptet er entweder, seine Kindheit sei sehr schön und das Verhältnis zu seinen Eltern stets bestens gewesen; oder er sagt, er könne seine Mutter nicht leiden und sähe seinen Vater am liebsten tot. Mit diesem Widerspruch konfrontiert, erklärt er in seiner ganz eigenen Logik: »Tatsächlich habe ich das gesagt, aber das war etwas anderes. Sie machten mit mir so seltsame Tests, fragten mich nach Assoziationen, da habe ich das gesagt. Doch ich kann versichern, und das wird wahrscheinlich der einzige Trost für meine Eltern sein, dass ich sie tatsächlich geliebt habe.« Auch Jürgen Bartsch und Erwin Hagedorn hatten derart zwiespältige Beziehungen zu ihren Eltern, die nach außen hin um den perfekten Schein bemüht waren. Offenbar zeigen alle drei Täter eine von starker Ambivalenz – also widersprüchlichen und eigentlich nicht miteinander zu vereinbarenden Gefühlen – geprägte Bindung zu ihren Eltern. Interessanterweise geben alle drei an, ihre Eltern seien die wichtigsten Menschen und Bezugspersonen in ihrem Leben.

Ebenso zwiespältig ist Kots Verhältnis zu seiner acht Jahre jüngeren Schwester. Obwohl er behauptet, sie eigentlich zu mögen (unter anderem sagt er, sie und seine Cousine seien die einzigen Frauen auf der Welt, die er nicht töten würde, was interessanterweise seine Mutter nicht mit einschließt), misshandelt er sie körperlich schwer. Er gibt zu, sich immer wieder von dem deutlich jüngeren Mädchen genervt zu fühlen und zu glauben, die Eltern würden sie mehr lieben als ihn. Wenn Kot mit ihr alleine zu Hause ist, schlägt er seine kleine Schwester immer wieder; mal mit der Hand, mal mit seinem Gürtel oder sogar einem Kleiderbügel. Danach schließt er sie in ihrem Zimmer ein. Wie diese Misshandlungen seinen Eltern dauerhaft verborgen bleiben konnten, ist schleierhaft. Ganz offensichtlich ist im Inneren dieser Familie einiges nicht so, wie es wünschenswert wäre und wie es die glatte Fassade nach außen hin glauben macht. Auch hier wird eine deutliche Parallele zu den Biografien Bartschs und Hagedorns erkennbar.

Auch in der Schule ist Kots Verhalten bei genauerem Hinsehen sehr auffällig. Er attackiert immer wieder männliche und weibliche Mitschüler. Allerdings wird auch er häufiger von Mitschülern geärgert, worunter er doch mehr leidet, als er zugeben möchte. Diesbezüglich vertraut er sich manchmal seiner Mutter oder seiner engsten Freundin an. Auch der sechs Jahre älteren Danuta, in die er verliebt ist und mit der ihn eine vertrauensvolle Freundschaft verbindet, fallen zunehmend Auffälligkeiten auf. Er berichtet ihr von seinen gewalttätigen Fantasien und dass ihn die Vorstellung, Menschen zu quälen, erregt. Sie rät ihm, einen Arzt oder Psychologen aufzusuchen, was er jedoch ablehnt.

Eines Tages reißt er Danuta ohne erkennbaren Grund bei einem Waldspaziergang zu Boden und hält ihr ein Messer an den Hals. Er werde sie töten, sagt Kot. Danuta, die ihm nicht glaubt, dass er ihr etwas antun würde, erwidert überraschend sachlich, das sei doch Unsinn. Schließlich sei bekannt, dass er sie in den Wald begleitet habe. Würde er sie hier töten, so würde man ihn leicht überführen können. Von diesem plausiblen Argument lässt sich Kot überzeugen. Nachdem sie einige Schritte weitergegangen sind, attackiert er ihren Hals allerdings erneut, jetzt mit einer scharfen Glasscherbe. Würde er ihr damit jetzt die Pulsadern aufschneiden und ihre Leiche dann in den Fluss werfen, meint er, so würden die Leute glauben, sie hätte sich selbst getötet, aus Liebeskummer wegen ihm. Danuta hält es weiterhin für einen schlechten Scherz. Erst später, nachdem seine Taten aufgedeckt worden sind, wird ihr klar, dass er nicht nur ein seltsamer Junge mit einer allzu lebhaften Fantasie war.

Doch selbst all diese Auffälligkeiten in Kots Leben liefern aus Sicht der Ermittler und Juristen keine plausible Erklärung für die unheimlichen Verbrechen des noch so jungen Mannes. Mein Onkel geht schließlich freiwillig zu Kots Hinrichtung am 16. Mai 1968. Er spricht noch kurz vorher mit ihm. Eigentlich hofft er, der zu diesem Zeitpunkt 21-Jährige könne noch irgendeinen plausiblen Hinweis auf die Ursachen seiner Motive geben. Vielleicht werde er auch im letzten Moment noch Reue oder Schuldgefühl zeigen. Doch nichts davon geschieht, und Karol Kot stirbt am Galgen. Mein Onkel, der seine Gespräche mit diesem ungewöhnlichen jungen Mann nie vergisst, findet nie die Antworten auf das »Warum« für seine bizarren Taten.

Ein seltsames Erbe

Wer in der Zukunft lesen will,

muss in der Vergangenheit blättern.

(André Malraux)

Auch mich treibt, solange ich denken kann, die Frage um: Warum gibt es so viele unvorstellbare Verbrechen? Grausame Vergewaltigungen oder Serienmorde, deren Details die Vorstellungskraft der meisten Menschen sprengen und deren Motive unbegreiflich zu sein scheinen?

Mit der Zeit begann ich aber auch, mich zu fragen: Warum gibt es diese seltsame Bandbreite von emotionalen Reaktionen auf wahre Verbrechen – von Entsetzen bis zu weitgehender Gleichgültigkeit. Als Jugendliche wurde mir zunehmend bewusst, wo ich mich persönlich auf dem Spektrum dieser emotionalen Reaktionen anzusiedeln hatte: Mir dämmerte, dass ich wie einige meiner Verwandten emotional eher unbeteiligt blieb und dass wir wahrscheinlich gerade deswegen eine Affinität zur Beschäftigung mit Verbrechen oder anderweitig düsteren Motiven hatten. Ist man wie ich in seiner Persönlichkeit so gestrickt, dann wirkt die Auseinandersetzung mit brutalen Straftaten nicht unerträglich belastend, sondern eher intellektuell anregend, da Verbrechen stets eine eigene Logik beinhalten.

Während ich in den letzten beiden Jahren vermehrt über meine Familie nachdachte, fielen mir einige Besonderheiten auf: Mein Großvater mütterlicherseits – also der Schwager von Onkel Leon – war in seinem Leben unter anderem als Schlachter und als Polizist tätig. Ich besitze noch ein Schwarzweißfoto, auf dem er gut gelaunt in der Schlachterei bei der Arbeit zu sehen ist, ein anderes zeigt ihn und einen Polizeikollegen auf dem Motorrad. Auch meine Verwandten väterlicherseits sind gewissermaßen von eher abenteuerlustigem Naturell. Bis zu meinem Urgroßvater zurückverfolgbar, ist es in dieser Familienlinie normal, in jungen Jahren auszuwandern – und nicht unbedingt zurückzukehren. Die Zwillingsschwester meines Großvaters väterlicherseits etwa wanderte nach Belgien aus und arbeitete dort für die Polizei. Kinder bekam sie nie; ungewöhnlich für die damalige Zeit. Ihr Zwillingsbruder, mein Großvater, hatte, auch das auffällig für sein soziokulturelles Umfeld in Polen, schon als junger Mann ein gut sichtbares Tattoo auf seinem Unterarm.

Die Reaktion der väterlichen Familienlinie auf meine Tätigkeit als Autorin zu kriminalpsychologischen Themen barg für mich eine weitere Überraschung: Meine Tante, die Schwester meines Vaters, den ich nie näher kennengelernt habe, sagte mir, das sei wirklich seltsam. Denn mein Vater habe genau wie ich seit seiner Kindheit Bücher über Kriminalfälle gelesen und sich für Gerichtsmedizin und Polizeiarbeit interessiert. Das habe sie mir aber bewusst nie erzählt, weil sie mich lieber nicht durch diese Aussage beeinflussen wollte. Seine Hobbys galten jedenfalls als seltsam und nicht unbedingt fördernswert. Dasselbe galt für seine Vorliebe für abenteuerliche Aktivitäten wie Sportschießen, Fliegen mit dem Gleitflugzeug und Fallschirmspringen – alles typische Betätigungsfelder für ausgeprägte »Sensation Seeker«, also »Erlebnissucher«. Die Suche nach starken Reizen und ungewöhnlichen Erfahrungen ist eine bedeutsame Persönlichkeitseigenschaft, die ich noch näher erklären werde und die deutlich genetisch vererbbar ist.

Sei es selektive Wahrnehmung meinerseits oder doch eine irgendwie geartete Form von familiär »gehäufter« und vielleicht sogar vererbter Vorliebe für eher ungewöhnliche Themen und Aktivitäten: Auf jeden Fall kam mir schon früh der Gedanke, dass sich meine Fähigkeit und Begeisterung dafür, Verbrechen und ihre Ursachen analytisch zu beleuchten, sinnvoll für mich und andere Menschen einsetzen lässt. Einer der Gründe, warum ich als Therapeutin von Straftätern arbeite, ist mein Wunsch, etwas an dem Vorhandensein von Verbrechen zu ändern. Ich möchte die Menschen, die ich behandle, positiv verändern und gleichzeitig durch die Arbeit mit ihnen ein immer genaueres Verständnis für ihre psychischen Besonderheiten und deren biografische Hintergründe entwickeln. In meiner Weltsicht funktionieren Menschen metaphorisch betrachtet wie Computer; ihre Gene und ihre neurologische Ausstattung sind die Hardware, ihre durch Erlebnisse, Erfahrungen und Bindungspersonen geformte Persönlichkeit ist die Software. Die psychischen »Programme«, ihre Ursprünge und Wechselwirkungen immer besser zu verstehen, ist meine größte Leidenschaft. Auf einen großen Teil der Fragen, die Karol Kots Persönlichkeit für meinen Onkel Leon und viele seiner Zeitgenossen aufwarf, haben moderne wissenschaftliche Erkenntnisse inzwischen Antworten gegeben.

Hinter diesem Buch steht folgender Grundgedanke: Ich will dem interessierten Leser Erklärungsansätze aufzeigen, die ihm beim Nachdenken über kriminell sadistische Täter und ihre tragischen und komplexen Taten helfen können. Die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitseigenschaften und deren Auswirkungen auf Fühlen, Denken und Handeln zu verstehen, ist der Kern jeder psychologischen Betrachtung. Es ist die Grundlage für die Logik des Verbrechens.

Kapitel 1

Sex, Liebe und Mord in New York

Jede gute Handlung braucht eine Liebesgeschichte.

(der psychopathische Sektenführer Joe Carroll in der Fernsehserie »The Following«)

Am Weihnachtsmorgen des Jahres 1884 wird dem Ehepaar Winfield und Florence Nesbit in Pennsylvania ein wunderschönes Töchterchen geboren: Die Haut ist so weiß wie Schnee, das Haar schwarz wie Ebenholz, die Lippen sind rot wie Blut. Das kleine Mädchen ist von so außergewöhnlicher Schönheit, dass Menschen von nah und fern zu Besuch kommen, um seinen Anblick zu bewundern. So oder so ähnlich wird es Florence ihrer Tochter Evelyn viele Jahre später erzählen. Das hübsche Aussehen des Mädchens und ihre bezaubernde Ausstrahlung werden zum Kern einer Geschichte, wie sie kein Märchenerzähler fantastischer und dramatischer erdenken könnte.

Von Cinderella zum ersten Pin-up-Girl

Es ist komisch, wie etwas Distanz alles klein erscheinen lässt.

Und die Ängste, die mich einst kontrollierten,

mir nicht mehr nahe kommen können.

Es ist an der Zeit zu sehen, was ich tun kann,

die Grenzen zu testen und zu durchbrechen.

Kein Richtig, kein Falsch, keine Regeln für mich.

Ich bin frei!

(»Let it go« – Song aus dem Disney-Film »Die Eiskönigin – Völlig unverfroren«)

Evelyn ist der kleine Liebling ihres Vaters, eines freundlichen und nachdenklichen Träumers, der allerdings kein Geschick im Umgang mit Geld besitzt. Obwohl er als Anwalt tätig ist, kann die Familie am Monatsende keine Ersparnisse zur Seite legen, sondern schiebt stets einen Haufen unbezahlter Rechnungen vor sich her. Trotz der insgesamt einfachen Verhältnisse, in denen sie lebt, sind die ersten Lebensjahre in Evelyns Leben glücklich. Winfried Nesbit ist ein für seine Zeit aufgeschlossener, modern denkender Mann. Er kauft seiner wissbegierigen Tochter viele Bücher, darunter auch solche, die Ende des 19. Jahrhunderts als ungeeignet für Mädchen angesehen werden. Im Gegensatz zu ihrer eher konservativen Mutter, die voll in der Rolle als Ehefrau aufgeht, ist Evelyn neugierig, selbstbewusst und fantasievoll.

Die insgesamt glücklichen Tage ihrer Kindheit enden abrupt, als Winfried Nesbit völlig unerwartet mit vierzig Jahren verstirbt. Die 11-jährige Evelyn, ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Howard und ihre Mutter stehen mittellos dar, da sie zum Begleichen der ausstehenden Rechnungen all ihre Habseligkeiten verkaufen müssen. Florence Nesbit ist völlig überfordert und hat nur wenig Glück bei ihren Versuchen, als Schneiderin für sich und die Kinder zu sorgen. Zeitweise wohnen sie bei Freunden, dann wieder in billigen Pensionen. Schließlich kann Florence sich genug Geld leihen, um eine eigene kleine Pension zu eröffnen. Florence, die bis zum Tod ihres Mannes nie einer anderen Tätigkeit als ihrer Ehefrauen- und Mutterrolle nachgegangen war, weiß sich nicht zu helfen, wenn säumige Kunden mit der Miete im Verzug sind. So schickt sie ihre bildhübsche Tochter los, um das Geld einzufordern. Dem bezaubernden Mädchen etwas abzuschlagen, fällt Mietern der Pension schwer, und so bleibt es dabei: Florence lässt ihr Geld auf diese Weise eintreiben. Dass Evelyn sich unwohl dabei fühlt, die vor allem männlichen Durchreisenden mit betont charmantem Auftreten zur Zahlung zu bewegen, spielt für Florence keine Rolle.

Trotz Evelyns Einsatz muss die Familie Woche für Woche um ihre Existenz bangen. Als die Tochter vierzehn Jahre alt ist, versucht ihre Mutter einen Neuanfang in Philadelphia. Sie hofft, dort als Schneiderin mehr Glück zu haben. Auch dieser Versuch scheitert, und Florence beginnt als Verkäuferin in einem Kaufhaus zu arbeiten. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, sie arbeitet an sechs Tagen die Woche, zwölf Stunden am Tag. Was sie verdient, reicht nicht aus, um die Familie zu ernähren. So müssen ihre beiden Kinder die gleiche Arbeit im Kaufhaus verrichten wie sie selbst, damit die kleine Familie über die Runden kommt. Eines Tages fällt Evelyn einer Malerin auf, die ihr anbietet, für sie Modell zu stehen. Für vier Stunden wird ihr ein Dollar angeboten – eine im Vergleich zum Lohn im Kaufhaus gute Bezahlung. Da eine Frau Evelyn als Modell möchte, willigt Florence ein. Der Malerin fällt die außergewöhnliche Schönheit und Ausstrahlung des Mädchens so sehr auf, dass sie es mit anderen Künstlern aus der Gegend bekannt macht. Der Beginn eines aufregenden, aber auch tragischen Lebensweges.

Als 14-Jährige beginnt Evelyn, zahlreichen Künstlern in Philadelphia Modell zu stehen. Sie verdient dabei mehr als durch die harte Arbeit im Kaufhaus. So kann sie ihre Mutter überzeugen, immer neue Aufträge als Modell annehmen zu dürfen. Es vergehen fast zwei Jahre, bis Florence Nesbit einen weiteren Versuch unternimmt, die Lebenssituation ihrer Familie zu verbessern. Ein weiterer Umzug, diesmal nach New York, soll ihr bessere Chancen als Schneiderin ermöglichen. Erneut wird die Hoffnung enttäuscht. Im November 1900, einen Monat vor Evelyns sechzehntem Geburtstag, wohnt die dreiköpfige Familie in einem kleinen Hinterzimmer an der 38. Straße, nahe der Fifth Avenue in Manhattan. Doch diesmal hat die Familie eine neue Möglichkeit, um über die Runden zu kommen: Empfehlungsschreiben angesehener Künstler aus Philadelphia, die Evelyn in die New Yorker Künstlerszene einführen. Auch in New York wird die junge Schönheit begeistert als Modell aufgenommen. Ihre Mutter wird später sagen, dass sie Evelyn nie erlaubte, sich als Modell auszuziehen. Doch ob mit oder ohne das Wissen von Florence Nesbit, Evelyn posiert spätestens in New York unter anderem als Nacktmodell.

Maler und zunehmend auch Fotografen zahlen gute Preise, um Evelyn als Modell zu gewinnen. Ihr Gesicht ziert bald die Titelbilder von Zeitschriften, es lächelt in Werbeanzeigen und von so unterschiedlichen Produkten wie Kartenspielen oder Schminkspiegeln. Bald ist Evelyn auf so vielen Abbildungen zu sehen, dass sie durch einen Zufall sogar zum Motiv auf der ersten Ausgabe des erfolgreichen Jugendbuches »Anne auf Green Gables« wird. Der Autorin Lucy Maud Montgomery gefällt eins ihrer Bilder aus dem Metropolitan Magazine so gut, dass sie es als Vorlage für ihr Buchcover nutzt. Durch ihre Fotos in Kalendern bekannter Firmen wird Evelyn zum ersten »Pin-up-Girl«. Inzwischen verdient sie mit Leichtigkeit mehr, als die kleine Familie vorher gemeinschaftlich durch harte Arbeit erwirtschaften konnte. Zum ersten Mal seit Jahren leidet die Familie keinen Hunger und muss auch die drohende Obdachlosigkeit nicht fürchten. Florence Nesbit kann angesichts dieses finanziellen Segens längst keinen ernsthaften Einfluss mehr auf das zunehmend selbstbestimmte Leben ihrer Tochter nehmen.

Die fünfzehnjährige Evelyn Nesbit im Jahr 1900.

Evelyn ist bewusst, dass die Arbeit als Modell nur über einen begrenzten Zeitraum ein gutes Einkommen verspricht. Der Erfolg ist so vergänglich wie ihre Jugend, das ist ihr klar. Womöglich wird es dem aufgeweckten Mädchen auch zu langweilig, immer nur stillzustehen. Der Einstieg in die Unterhaltungsbranche erscheint ihr als vielversprechende Alternative. Im Mai 1901 gelingt es ihr, eine Rolle im Broadway-Erfolgsmusical »Florodora« zu ergattern und eines der sechs »Florodora Girls« zu werden. Diese stellen den Chor des Musicals dar. Immer wieder heiraten ehemalige »Florodora Girls« vermögende Männer, manchmal sogar Millionäre. Nur eine solche Ehe bietet einem Mädchen aus der Unterschicht zur damaligen Zeit eine dauerhafte wirtschaftliche Absicherung, verbunden mit dem entsprechenden gesellschaftlichen Aufstieg. Angesichts solch rosiger Zukunftsaussichten unterstützt Florence Nesbit die gerade 16-jährige Tochter bei ihrem Start als Showgirl.

Die achtzehnjährige Evelyn Nesbit als exotische Schönheit, Postkartenmotiv, 1903.

Ein Architekt, der Millionen Mädchen liebte

Ich habe sie so oft sagen hören,

sie könnten allein ihre Ehefrauen lieben.

Doch ich denke, das ist töricht,

solche Männer müssen Herzen aus Stein haben.

Nun, mein Herz ist aus weicherem Material gemacht,

es schmilzt bei jedem warmen Blick.

Ein hübsches Mädchen kann nicht in meine Richtung schauen,

ohne eine neue Romanze.

(»I could love a million girls« – Song aus dem Musical »Mam’zelle Champagne«)

Als »Florodora Girl« wird Evelyn Abend für Abend vor allem von den männlichen Besuchern mit bewundernden, teils sogar lüsternen Blicken betrachtet. In der durch gesellschaftliche Prüderie geprägten Zeit sind die aufreizend gekleideten, bildhübschen jungen Showgirls Sexsymbole. Einer der Stammgäste des Broadway-Musicals »Florodora« ist Stanford White, genannt Stanny, ein siebenundvierzigjähriger Stararchitekt. White ist es gelungen, ohne jemals ein Architekturstudium absolviert zu haben, gemeinsam mit zwei Partnern das seinerzeit bedeutendste Architekturbüro der Vereinigten Staaten aufzubauen. »McKim, Mead, and White«, gegründet 1879, steht für erhabene Bauwerke im Stile der Beaux-Arts-Architektur: betont dekadent im Stil, üppig vergoldet, ein Hauch Pariser Schick. Es ist der passende Baustil für die Reichen und Superreichen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, den White und seine Partner pflegen – der Baustil für das »Gilded Age«, das »Vergoldete Zeitalter«. Nach dem Motto »Nicht kleckern, klotzen!« erschaffen die Architekten des Büros zahlreiche großzügig ausgestaltete, extrem kostspielige Bauwerke. Stanford White fungiert dabei häufig auch als Innenarchitekt, der die ausgefallensten Wünsche seiner verwöhnten Kunden umzusetzen bereit ist. So ist er bald selbst ein reiches, gern gesehenes Mitglied der New Yorker Oberschicht. Er entwirft zahlreiche prestigeträchtige Bauten, vor allem in New York. Der »Washington Square Arch«, ein imposanter Triumphbogen im Washington Square Park, direkt an der Fifth Avenue gelegen, ist sein bekanntestes, bis heute erhaltenes Bauwerk. Ausgerechnet dem Hollywood-Liebesfilm-Klassiker »Harry und Sally« dient er 1989 als Kulisse.

Stanfords Vater ist der wohlhabende Shakespeare-Forscher, Literaturkritiker und Journalist Richard Grant White. Gemeinsam mit seiner acht Jahre jüngeren Frau Alexina hat er neben Stanford noch den zwei Jahre älteren Sohn Richard. Mit achtzehn beginnt Stanford für sechs Jahre als Assistent des damals erfolgreichsten Architekten der USA, Henry Hobson Richardson, zu arbeiten. Anschließend verbringt er anderthalb Jahre in Europa, bevor er gerade erst 26-jährig die Partnerschaft mit Charles Follen McKim und William Rutherford Mead eingeht.

Fünf Jahre später heiratet Stanford die 22-jährige Bessie Springs Smith. Es ist eher eine strategische Heirat, denn Bessie ist Mitglied einer der ältesten und angesehensten Familien von Long Island. Zusammen mit Bessie bezieht er das Anwesen »Box Hill« auf Long Island, das er mit Unterstützung seines Architekturbüros um- und ausbaut. Drei Jahre nach der Hochzeit macht die Geburt des Sohnes Lawrence Grant White das bürgerliche Glück scheinbar perfekt. Doch Stanford verbringt nicht allzu viel Zeit zu Hause. Durch seine Berufstätigkeit und die Pflege seiner vielen einflussreichen Kontakte hat er genug Vorwände, dem trauten Heim fernzubleiben. 1887, im Geburtsjahr seines Sohnes, mietet er ein Apartment an der West 55th Street in New York. Dort steht seit zehn Jahren ein »The Benedick« genanntes Gebäude, dessen Apartments und Ateliers ausschließlich an unverheiratete Männer vermietet werden. Das Gebäude wurde im Sinne seiner Zielgruppe nach einer der Hauptfiguren aus Shakespeares Liebeskomödie »Viel Lärm um nichts«, dem Junggesellen Benedick, benannt.

Stanford White, der sexuell ausschweifende Architekt mit Hang zu jungen Mädchen.

Wie auch immer es White als verheiratetem Mann gelingt, einige Räume in dem Gebäude zu mieten – was darin geschieht, dringt nie ans Licht der Öffentlichkeit. Sicher ist nur, dass White die Räume gemeinsam mit einigen befreundeten Architekten und Künstlern nutzt und die verschworene Männergemeinschaft sich als »The Sewer Club« bezeichnet. »Sewer« lässt sich mit »Sündenpfuhl« übersetzen, aber auch mit »Kanalisation«. Was die Herren in ihrem Club »kanalisieren«, darüber wird auch über hundert Jahre später noch spekuliert. Stanford ist berüchtigt für seinen Ruf als Frauenheld und Partylöwe mit einem ausgeprägten Hang zu Ausschweifungen aller Art. Und er umgibt sich gern mit ähnlich gestrickten Männern. Daher erscheinen Gerüchte, der »Sewer Club« diene seinen Mitgliedern als freier Raum für sexuelle Ausschweifungen aller Art, nicht allzu abwegig.

Stanford scheint sein Ruf nicht zu stören, eher im Gegenteil: Er lebt seine Vorlieben für die damalige Zeit erstaunlich offen aus. Dass er eine Neigung zu blutjungen Mädchen und dekadenten Partys hat, ist kein Geheimnis. Broadway-Shows nutzt er zum Ausspähen immer neuer potenzieller Gespielinnen. Die oft minderjährigen Showgirls sind mehr als geschmeichelt, wenn der sich jugendlich gebende Stararchitekt Stanny ihnen seine Aufmerksamkeit schenkt – hält diese auch meist nicht allzu lang. So bieten besonders die »Florodora-Girls« eine attraktive Auswahl für Stanford: Neben gutem Aussehen müssen sie auch eine ähnliche Größe und Figur aufweisen. Alle müssen etwa 1,60 m groß sein und etwa 58 kg wiegen. Ein Körperbau, der offenbar perfekt in die Vorlieben von Stanford White passt. Aus heutiger wissenschaftlicher Sicht liegt nahe, dass White eine sexuelle Neigung zu pubertierenden Mädchen hat. Eine solche Neigung nennen die Wissenschaftler »Parthenophilie«.

Wenn Erwachsene sich zu Minderjährigen hingezogen fühlen … – Pädophilie, Hebephilie, Parthenophilie und Ephebophilie

Es liegt ein großer Reiz in einem solchen reinen Weibe. Andeutungen, die einen wahnsinnig machen können. Toller als in den älteren Mädchen. Freier, ohne daß doch das fertige Weibe verliert. Vielleicht ist manches bei ihr fertiger als bei den reiferen und verkümmert wieder. Der Reichtum ist sicher größer jetzt.

(aus einem Brief des deutschen Malers Ernst Ludwig Kirchner an seinen Kollegen Erich Heckel im Jahr 1910 – beide Mitglieder der expressionistischen Künstlergruppe »Brücke«, die gerade in jüngerer Zeit, wegen ihrer provozierenden Darstellung von Mädchen, in den Verdacht des Kindesmissbrauchs geraten ist)

Viele Menschen glauben, dass Erwachsene, die sich durch Minderjährige sexuell erregt fühlen, einfach »pädophil« seien. Dies stimmt nicht in allen Fällen. Die sexuelle Neigung zu bestimmten Altersgruppen ist vergleichbar mit der sexuellen Neigung zu bestimmten Geschlechtern. So können Personen nicht nur entweder heterosexuell oder homosexuell sein, sondern auch bisexuell. Ähnlich kann das Alter von Minderjährigen, durch die sich Erwachsene angezogen fühlen, differieren.

Menschen, die sich dauerhaft durch Kinder sexuell erregt fühlen, die noch nicht die Pubertät erreicht haben, werden »pädophil« genannt. Dieses Wort setzt sich aus zwei griechischen Begriffen zusammen, die so viel wie »Kindervorliebe« bedeuten. Wie alle sexuellen Abweichungen gab es auch Pädophilie in allen Zeiten und Kulturen. Das erste Mal wissenschaftlich beschrieben wurde die Neigung 1886 vom österreichischen Psychiater Richard von Krafft-Ebing. Eigentlich nur für die Fachwelt gedacht, wurde seine wissenschaftliche Abhandlung »Psychopathia Sexualis« bald ein Bestseller. Es war das erste Buch, in dem nachzulesen war, wie unterschiedlich sexuelle Neigungen sind und wie viele Menschen ähnliche ungewöhnliche Vorlieben haben.

Krafft-Ebing nannte die heute als »Pädophilie« bekannte Neigung »Paedophilia erotica«. Dank seiner Beschreibung wissen wir, dass pädophile Menschen sich 1886 nicht von denen unserer Zeit unterscheiden. Sie empfinden kindliche Körper als erregend und verlieren ihr sexuelles Interesse an einem Kind, sobald dessen Körper Geschlechtsmerkmale wie Schamhaare und Brüste entwickelt und Penis und Hoden zu wachsen beginnen. Wenn ein Mensch sich ausschließlich von Kindern sexuell erregt fühlt, wird er »kernpädophil« genannt. Empfindet er auch Erwachsene als erregend, so bezeichnen Wissenschaftler dies heute als »pädophile Nebenströmung«.

Wo die Vorliebe der Pädophilen aufhört, beginnt das sexuelle Interesse von sogenannten Hebephilen. Solche Menschen fühlen sich durch die Körper pubertierender Jugendlicher sexuell erregt. Entscheidend ist nicht das genaue Alter der Jugendlichen, sondern dass sie körperlich erkennbar eher am Anfang als am Ende ihrer Pubertät stehen. Die meisten Hebephilen geben das für sie erregendste Alter im Bereich elf bis fünfzehn Jahre für Mädchen an, für Jungen mit zwölf bis sechzehn Jahre.

Der US-amerikanische Psychiater Bernard Gluck Jr. beschrieb diese sexuelle Neigung 1955 im Abschlussbericht einer zweijährigen Forschungsarbeit. Er hatte Straffällige untersucht, deren Taten mit sexuell abweichenden Vorlieben in Zusammenhang standen. Um diese Neigung von Pädophilie unterscheiden zu können, benannte er sie nach Hebe, der griechischen Göttin der Jugend. Eine klare Unterscheidung zwischen Pädophilie und Hebephilie lässt sich oft aber nicht immer treffen. So gibt es auch die »Pädohebephilie«. Menschen mit dieser Neigung verlieren nicht wie Pädophile ihr sexuelles Interesse an einem Kind, sobald es erkennbar in die Pubertät kommt. Sie finden Kinder auch noch in ihrer frühen Pubertät erregend und verlieren ihr sexuelles Interesse erst, wenn das Kind zwischen zwölf und fünfzehn Jahre alt ist.

Lydia Benecke vor dem Gemälde »Das grüne Sofa« von Max Pechstein (1910), das die neunjährige Lina Franziska »Franzi« Fehrmann zeigt – mutmaßlich ein Opfer sexuellen Missbrauchs.

Eine weitere sexuelle Neigung, die kaum jemand kennt, dürfte im Fall um Evelyn Nesbit besonders interessant sein: die »Parthenophilie«, die »Vorliebe zu Jungfrauen«. Erwachsene Menschen mit dieser Neigung fühlen sich vor allem sexuell erregt durch pubertierende Mädchen, die bereits geschlechtsreif sind – also körperlich so weit entwickelt, dass sie schwanger werden können. Der deutsche Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfelder führte diesen Begriff 1906 in seinem Buch »Vom Wesen der Liebe« ein. Das entsprechende Gegenstück, also die Vorliebe zu pubertierenden, geschlechtsreifen Jungen, nannte Hirschfelder »Ephebophilie« – die »Vorliebe zum Jüngling«.

1914 verwendete Hirschfelder die Begriffe »Parthenophilie« und »Ephebophilie« erneut in seinem Buch »Die Homosexualität des Mannes und des Weibes«, wo er darunter eine Vorliebe für Mädchen oder Jungen zwischen dem Beginn und dem Abschluss ihrer körperlichen Reifung verstand. Erwachsene mit entsprechender sexueller Neigung finden also vor allem Jugendliche zwischen dem zwölften und siebzehnten Lebensjahr sexuell erregend, wobei auch hier nicht das genaue Alter, sondern das Aussehen des Körpers entscheidend ist. So können beispielsweise Parthenophile auch erwachsene Frauen attraktiv finden, wenn diese eher klein und zierlich gebaut sind, ihr Körper also dem Bau eines pubertierenden Mädchens entspricht.

Die Casting-Kriterien für die »Florodora-Girls« – fünfzehn bis siebzehn Jahre, klein, schlank und hübsch – passten also perfekt zu den Körpermerkmalen, die dem »Beuteschema« parthenophiler Männer entsprechen.

Der Erlkönig und die rote Samtschaukel

Du liebes Kind, komm, geh mit mir!

Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir;

Manch’ bunte Blumen sind an dem Strand,

Meine Mutter hat manch gülden Gewand.

(»Erlkönig« – Ballade von Johann Wolfgang von Goethe)

Als Stanford White die 16-jährige Evelyn Nesbit auf der Bühne entdeckt, ist er sofort angetan von ihr. Um Evelyn kennenzulernen, nutzt er seine Bekanntschaft mit einem anderen »Florodora-Showgirl«, der ein Jahr älteren Edna Goodrich. Edna und ihre Mutter kamen gemeinsam nach New York, um als Revuetänzerinnen zu arbeiten. Vor Gericht beschreibt Evelyn später, wie Stanford sie im August 1901 dank Ednas Hilfe zu sich lotst. Mit der Kutsche geht es nicht, wie sie glaubt, zum Tanzsaal, sondern »zum Broadway, durch die 24. Straße, bis zu einer düster wirkenden Tür«.

Sie betritt, ohne es zu ahnen, zusammen mit ihrer Freundin Edna das »Vergnügungsatelier« von Stanford White. Die Räume erstrecken sich über zwei Stockwerke, ironischerweise direkt über dem »FAO Schwarz Spielzeuggeschäft«. Dieses Refugium von seinen Pflichten als Ehemann und Vater hat sich Stanford zur Erfüllung all seiner Fantasien luxuriös eingerichtet. Ihre erste Begegnung mit dem damals 47-Jährigen wird ein aufregendes Abenteuer für die dreißig Jahre jüngere Evelyn: »Wir gingen die Treppe hoch, und dort traf ich einen Mann, der mir als Stanford White vorgestellt wurde. Ich empfand ihn als hässlichen Mann. Da stand ein Tisch, der bereits für vier Personen gedeckt war. Ein anderer Gentleman erschien später. Ich erinnere mich, dass Mr. White mich wegen meiner Haare neckte, die ich über meinen Rücken herabfallend trug, und wegen meines kurzen Rocks … Nach dem Abendessen gingen wir noch zwei Treppenabsätze höher, und in dem Raum befand sich eine große, rote Samtschaukel. Mr. White setzte mich in die Schaukel und stieß mich sehr fest an. Er schaukelte mich so fest, dass mein Fuß durch einen großen japanischen Schirm krachte, der von der Decke hing.« Evelyn weiß nicht, dass die rote Samtschaukel ebenso wie viele andere Dinge im Atelier sehr genau Stanfords sexuellen Fantasien entspricht. Der besonders in altertümlicher Architektur gebildete Stanford weiß, dass eine ausladende Schaukel als erotisches Spielzeug von den alten Römern und später auch von Aristokraten während der Epoche des Rokoko (etwa 1730 bis 1770) genutzt wurde. Ebenso wenig weiß Evelyn, dass White einen hohen »Verschleiß« an jungen Showgirls hat und Edna Goodrich ihm immer wieder »Neulinge« unter den Mädchen auf diese Weise »zuführt«.

An diesem Abend trinkt Evelyn zusammen mit ihrer Freundin ihr erstes Glas Champagner. Die Situation erscheint trotz allem unverfänglich, denn schließlich sind sie zu viert, und White verhält sich wie ein jugendlich gebliebener, aber anständiger Gentleman. Edna und Evelyn dürfen ihn »Stanny« nennen. Obwohl Evelyn den mehr als dreißig Jahre älteren Mann zunächst unattraktiv findet, kann er sie doch schnell für sich einnehmen. Er ist gebildet, kultiviert, auf angenehme Art humorvoll und dabei so offen und verspielt, als sei er selbst noch ein junger Mann. Der erste, negative Eindruck verliert sich bei Evelyn schnell.

Irgendwann merkt Stanford an, dass Evelyns schönes Lächeln durch den schlechten Zustand ihrer Zähne verdorben werde. Dieses Problem haben damals viele Showgirls, da sie sich teure Zahnbehandlungen nicht leisten können. Scheinbar großzügig gibt er ihr die Karte seines Zahnarztes mit und sagt, es wäre ihm ein Vergnügen, für eine entsprechende Behandlung aufzukommen. Der Abend klingt angenehm aus, und die Mädchen kommen mit einer Kutsche heil zu Hause an. Dort vernimmt Evelyns Mutter die abenteuerliche Geschichte mit gewisser Besorgnis. Stanford ist zehn Jahre älter als sie selbst. Sie wünscht nicht, dass Evelyn von dem Angebot mit dem Zahnarzt Gebrauch macht. Als Stanford dies erfährt, lädt er die Mutter zu einem klärenden Gespräch in sein Büro ein.

Er macht gewaltigen Eindruck auf Florence Nesbit. Später wird sie sich an seine Worte erinnern: »Mrs. Nesbit, wissen Sie, dass Sie eine außergewöhnlich schöne Tochter haben? Sie sollte nicht auf der Bühne stehen oder sich in Künstlerateliers aufhalten. Sie ist zu gut für diese Art von Dingen. Sie müssen auf sie achtgeben. Sie gut beaufsichtigen. Ihre Bekannten im Auge behalten, vor allem die Männer, mit denen sie sich trifft. Sie können nicht vorsichtig genug sein: New York ist eine sehr üble und sündhafte Stadt, voller Gefahren für ein junges Mädchen.« Ein perfides Spiel, das Stanford mit Florence Nesbit treibt. Denn er warnt sie vor genau dem Übel, das er selbst im Schilde führt.

Doch eine so hinterhältige und kaltblütige Art, Menschen zu manipulieren, traut Florence Nesbit dem Gentleman natürlich nicht zu. Wie die meisten normal fühlenden Menschen kann sie sich nicht vorstellen, dass sie und ihre Tochter nur Spielfiguren für ihn sind, die er auf einem psychologischen Schachbrett nach eigenem Gutdünken herumschiebt. Stanfords warnende Worte fasst Florence Nesbit so auf, wie er es beabsichtigt: als Beweis seiner Vertrauenswürdigkeit und seines Anstandes. Florence ist nach diesem Gespräch überzeugt, es mit einem gutherzigen Wohltäter und Ehrenmann ohne zweifelhafte Absichten zu tun zu haben. Daher erlaubt sie Evelyn, die Zahnbehandlung anzunehmen. Stanford etabliert sich so als väterlicher Freund der Familie.

Die Psychologie erfolgreicher Lügner

Wie tief der Eindruck ist, den Stanford bei Evelyns Mutter gezielt hinterlässt, schildert sie Jahre später: »Wenn jemals eine Frau einem Mann gegenüber bedingungsloses Vertrauen empfand, tat ich dies gegenüber Stanford White. Sein Auftreten, seine Worte, seine Handlungen waren die Verkörperung herzlicher, uneigennütziger Großzügigkeit. Er war der erste Mann, mit dem ich in New York in Kontakt kam, der uneigennützig zu sein schien: der, was er tat, zu tun schien ohne die geringste Erwartung einer Gegenleistung. Nach unserem ersten Gespräch verließ ich sein Büro mit Tränen in den Augen. Es war so wohltuend und beruhigend zu wissen, dass ich endlich einen Freund gefunden hatte, auf den ich mich verlassen konnte, der sich für meine Kinder interessierte, der uns helfen wollte ohne Gegenleistung. Der dies tat einfach aus Freude daran, von seinem Reichtum jenen etwas abzugeben, die Unterstützung brauchen. Ich war überzeugt, dass Stanford White einer der nobelsten Männer auf Erden war.«

War die Frau einfach naiv? Oder wie konnte Stanford White sie mit nur einem Gespräch so tiefgreifend beeinflussen? Er log, dass sich die Balken bogen, und kam damit dennoch (wie auch in vielen anderen Fällen) problemlos durch. Wie kann ein Mensch so erfolgreich lügen? Als mir ein guter Freund namens Henrik Hoemann seine Bachelorarbeit in Psychologie zum Thema Lügen zu lesen gab, war ich so begeistert vom Thema, dass ich mich damit zu beschäftigen begann. Die Forschung in diesem Bereich ist vielfältig und noch lange nicht abgeschlossen. Ihre bisherigen Ergebnisse legen nahe, dass es Eigenschaften gibt, die erfolgreiche Lügen von erfolglosen unterscheiden.

Aus der Quintessenz unterschiedlicher Studien zum Thema Lügen ergibt sich ein typisches Profil besonders guter Lügner, ebenso wie die Mechanismen nachvollziehbar werden, die ihren Erfolg ausmachen:

Lügner zeigen im Gespräch eine stärkere Motivation als Nicht-Lügner, ihr Gegenüber von ihrer Aufrichtigkeit zu überzeugen.Menschen neigen dazu, den Gefühlszustand, den ihr Gegenüber darstellt, spontan zu glauben, auch wenn dieser Gefühlszustand nur vorgetäuscht ist. Dies bedeutet, dass Lügnern, die beim Lügen besonders betont vorgetäuschte Empfindungen darstellen, häufig geglaubt wird.Es ist allgemein einfacher positive Gefühle vorzutäuschen als negative.Menschen, die ihre wahren Empfindungen nur schlecht verbergen können, werden häufiger als andere beim Lügen erwischt.Gute Lügner hingegen sind beim Lügen »Allroundtalente«: Wer immer wieder erfolgreich inhaltliche Lügen schlüssig darbieten kann, der kann auch erfolgreich seine Gefühle vortäuschen. Wer gut Frauen belügen kann, kann dies auch gut bei Männern.Dramatisierung kommt beim Lügen eher selten vor, etwa ein Viertel aller Lügenden verwenden diese Strategie.Lügner, die besonders emotional und möglichst dramatisch ihre Lügen ausführen – egal, ob sie dabei positive oder negative Gefühle vortäuschen – und sich dabei übermäßig aufspielen, sind besonders erfolgreich darin, andere zu täuschen.Diese besonders erfolgreiche Art Lügen zu verpacken und damit durchzukommen wird vor allem von besonders machiavellistischen Menschen betrieben. Diese Menschen manipulieren andere immer wieder gezielt, um zu bekommen, was sie wollen. Sie lügen und betrügen häufiger und hemmungsloser als andere, nutzen auch gern unaufrichtige Schmeicheleien, um zu bekommen, was sie wollen und haben keinerlei Skrupel, Mitmenschen jederzeit rücksichtslos auszubeuten. Im Vordergrund ihres Denkens, Handelns und Fühlens stehen ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse sowie ihr großer Machthunger. Die machiavellistische Persönlichkeit ist insgesamt auf Erfolg, Macht und Führung ausgerichtet..Jahrmarkt der Eitelkeiten

Sie warnten dich vor Sünde und Gefahr.

Aber du hast immer schon geahnt,

dass ihre Sicherheit ein großer Schwindel war.

Es war alles gelogen, was man dir versprach.

Jeder hat dich betrogen, wenn er dich bestach.

Doch ich geb dir, was dir fehlt:

Eine Reise auf den Flügeln der Nacht in die wahre Wirklichkeit,

in den Rausch der Dunkelheit.

Mach dein Herz bereit.

Ich lad dich ein zum Mitternachtsball.

(»Einladung zum Ball« – gesungen im Musical »Tanz der Vampire« vom Vampir Graf von Krolock)

Für Stanford stellen das Geld und die Zeit, die er in Evelyn und ihre Familie investiert, einen lächerlichen Aufwand dar. Er ist Millionär und für seinen ausschweifenden Lebensstil in der High Society bekannt. Es gibt nichts, was er fürchten, keine gesellschaftlichen Regeln, an die er sich halten muss. Jungfräuliche Mädchen zu verführen ist für ihn ein Vergnügen, vergleichbar mit dem des Jägers bei der Jagd auf Tiere.

Mit dem Vertrauen ihrer Mutter kann Stanford innerhalb von nur zwei Monaten die Kontrolle über Evelyns Leben gewinnen. Er quartiert die bisher auf engem Raum lebenden Nesbits in einem luxuriösen Hotel ein und schickt Evelyns kleinen Bruder Howard – natürlich »großzügig« von ihm finanziert – auf eine Militärakademie. Evelyns Mutter hat in der Zwischenzeit den Heiratsantrag eines Mr. Holman aus Philadelphia angenommen. Die Familie scheint plötzlich eine Glückssträhne erwischt zu haben. Als Florence Nesbit plant, ihren Verlobten in Philadelphia zu besuchen, bietet sich Stanford – den sie im Gegensatz zu ihrer Tochter weiterhin Mr. White nennt – als Aufpasser für Evelyn an. Inzwischen hat die Mutter keinen Zweifel mehr daran, dass der gutherzige Mr. White ihre Tochter einfach väterlich umsorgt – sein eigener Sohn Lawrence ist schließlich nur drei Jahre jünger als Evelyn.

Stanford versichert, er werde gut auf Evelyn aufpassen, sodass sich ihre Mutter im Oktober 1901 beruhigt auf die Reise nach Philadelphia macht. Kaum ist die Mutter fort, lädt Stanny Evelyn in sein Atelier ein, diesmal jenes an der 22. Straße. Dort erwartet er Evelyn gemeinsam mit einem Fotografen und einem weiteren Mann. Dass der so väterliche Freund bereits dort versucht, sich ihr sexuell zu nähern, fällt Evelyn zunächst nicht auf, wie sie später vor Gericht aussagt: »Ich ging in die Garderobe, um das Kleid anzuziehen. Mr. White klopfte an die Tür und fragte, ob ich Hilfe bräuchte. Ich antwortete ›Nein‹.« Das anschließende Fotoshooting dauert lang. Evelyn ist müde, als sie endlich fertig sind und Stanford Essen kommen lässt. Gemeinsam stärken sich alle, wobei Evelyn erneut ein Glas Champagner trinkt. Dann verabschiedet sich der Fotograf, und Evelyn geht erneut in die Umkleide, um den eben noch auf den Fotos getragenen Kimono gegen ihre Alltagskleidung zu wechseln. Erneut klopft Stanny an die Tür und fragt, ob er ihr helfen kann. Erneut verneint sie, ohne sich etwas dabei zu denken. Wie vereinbart fährt sie anschließend mit einer Kutsche alleine zu ihrem Hotel zurück.

Der Puppenspieler im Spiegelkabinett

Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;

Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.

(»Erlkönig« – Ballade von Johann Wolfgang von Goethe)

Die vorsichtigen Annäherungsversuche während des Fotoshootings haben Stanford nicht an sein erhofftes Ziel gebracht. Offenbar wird er sich etwas mehr Mühe geben müssen, um das Mädchen zu den sexuellen Handlungen zu bewegen, die er sich erträumt. Von Ungeduld getrieben, lässt er Evelyn am nächsten Tag eine schriftliche Einladung zum Essen zukommen. Er wolle sich in dem Atelier, wo sie ihn kennengelernt hat, nach einem Theaterbesuch mit Freunden treffen. Evelyn könne mit der Gruppe zusammen speisen. Wie die letzten Male auch werde er sie anschließend mit der Kutsche zum Hotel zurückfahren lassen. Erfreut erscheint Evelyn wie verabredet in Stannys Atelier. Zu ihrer Überraschung erwartet er sie alleine.

»Die anderen haben abgesagt«, erklärt er die Situation. »Ich sollte besser heimgehen«, sagt Evelyn, doch Stanny erwidert: »Du solltest dich lieber hinsetzen und etwas von dem Obst kosten.« Evelyn widerspricht nicht. Gemeinsam nehmen sie das Abendessen ein, wobei Evelyn erneut ein Glas Champagner trinkt. Anschließend erklärt Stanny ihr, dass sie noch nicht all seine Räume in diesem Gebäude gesehen habe. So bietet er ihr einen Rundgang an. Sie gehen durch märchenhafte Interieurs und plaudern angeregt. Schließlich betreten sie gemeinsam ein ihr bis dahin unbekanntes Schlafzimmer, dessen Wände und Decken voller Spiegel hängen. Evelyn schildert später vor Gericht:

»Auf einem kleinen Tisch stand eine Flasche Champagner, daneben ein Glas. Mr. White schenkte nur für mich ein Glas ein, was ich nicht besonders beachtete. Mr. White ging hinaus, kam wieder und sagte: ›Ich habe diesen Raum selbst eingerichtet.‹ Dann fragte er mich, warum ich meinen Champagner nicht trinke, und ich erwiderte, dass ich ihn nicht mag: er schmeckte bitter. Doch er überredete mich.« Später wird Evelyn einer Zeitung gegenüber zugeben, dass sie an diesem Abend ungefähr fünf Gläser Champagner trinkt. Eine ganze Menge für ein zierlich gebautes, 16-jähriges Mädchen, das keinen Alkohol gewohnt ist. Dieses Quantum macht plausibel, was laut Evelyn dann geschieht:

»In meinen Ohren begann es zu hämmern und zu tosen, und alles wurde schwarz. Als ich wieder zu mir kam, war ich außerordentlich verängstigt, und ich begann zu schreien. An meinen Oberschenkeln war Blut, ich hatte Schmerzen und begriff, was er getan hatte. Mr. White betrat den Raum und versuchte mich zu beruhigen.« Später wird Evelyn berichten, Stanford habe sie umarmt und geküsst und gesagt: »Weine nicht, Kätzchen, bitte weine nicht. Es ist alles vorbei. Nun gehörst du mir.« Stanford zieht ihr den Kimono über und verlässt den Raum. Evelyn beschreibt weiter: »Ich schrie noch lauter als zuvor. An das, was danach geschah, erinnere ich mich kaum. Er brachte mich heim, und ich weinte die ganze Nacht. Später ließ er mich schwören, dass ich niemals meiner Mutter davon erzählen würde. Er sagte, es sei nicht sinnvoll zu reden, und das Wichtigste im Leben sei es, nicht erwischt zu werden. Er sagte, die Mädchen im Theater seien dumm, dass sie tratschen. Dann lachte er und sagte, alles sei in bester Ordnung. Es gäbe nichts Schöneres als junge Mädchen und nichts Ekelhafteres als fette Mädchen. Ich dürfe nie fett werden, sagte er mir.«

Ein wohltätiger Vampir

Alles was du mir angetan hast,

war das die Fantasie eines jungen Mädchens?

Ich habe deine Stadtspielchen akzeptabel gespielt, nicht wahr?

Ich weiß schon, was vor sich geht,

wie die schmutzige Stadt sich anfühlt und aussieht.

Ich habe es letzte Nacht gekostet, nicht wahr?

(Eva zu ihrem wesentlich älteren Liebhaber Magaldi im Musical »Evita«)

Wie verhält sich ein junges Mädchen in dieser Situation? Evelyn muss entsetzt und voller Hass sein wegen dem, was Stanford ihr angetan hat. Diese Schlussfolgerung ziehen die meisten Menschen. Doch weder erzählt Evelyn von dem Geschehen ihrer Mutter, noch bricht sie den Kontakt zu Stanford ab. Eine Reaktion, die auf den ersten Blick verwundert. Wie kann ein Mädchen, das allen Grund hätte, diesen Mann zu hassen, weiter mit ihm verkehren?

Sexueller Missbrauch und die Zerrissenheit der Seele

Susanna: »Da bin ich ambivalent. Das ist übrigens mein neues Lieblingswort.«

Dr. Wick: »Weißt du, was das bedeutet – ambivalent?«

Susanna: »Ist mir egal.«

Dr. Wick: »Wenn das dein neues Lieblingswort ist, dann …«

Susanna: »Es bedeutet, es ist mir egal.«

Dr. Wick: »Nein, ganz im Gegenteil, Susanna! Ambivalenz deutet auf starke Gefühle hin, die einander widersprechen. Die Vorsilbe ambi bedeutet beides gleichwertig. Der Rest ist auch lateinisch und bedeutet Wert. Dieser Begriff deutet darauf hin, du schwebst zwischen zwei sich widersprechenden Handlungsmöglichkeiten.«

Susanna: »Gehe ich oder bleibe ich.«

(Dialog zwischen einer Patientin und ihrer Therapeutin im Film »Durchgeknallt«)

Viele Menschen wissen nicht, dass Evelyns Verhalten nicht so ungewöhnlich ist, wie es erscheint. Denn erstaunlich viele Opfer sexuellen Missbrauchs brechen danach nicht den Kontakt zum Täter ab. Dies liegt unter anderem daran, dass der Missbrauch nur selten von Fremden begangen wird. Die meisten Täter sind Menschen, zu denen das Opfer vor der Tat bereits eine gefühlsmäßige Bindung hatte. Häufig sind es Familienmitglieder, Eltern, Stiefelternteile, Onkel, Cousins, Geschwister oder Großeltern. Öfter sind es auch Betreuer, Nachbarn, Lehrer oder Freunde der Familie. Minderjährige, die sich besonders nach einer Bindungsperson sehnen, sind gefährdeter als andere, missbraucht zu werden. Oft haben sie Probleme mit den eigenen Eltern, sie werden von diesen gefühlsmäßig vernachlässigt oder vermissen ein Elternteil, das sie verloren haben.

Solche Kinder oder Jugendlichen binden sich besonders schnell und stark an einen Erwachsenen, der ihnen die vermisste Zuwendung gibt. Missbraucht dieser Erwachsene sie zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse, kommen sie häufig dennoch immer wieder zu ihm und kuscheln sogar mit ihm. Täter legen dieses Verhalten oft zu ihren Gunsten aus. Sie nehmen an, was sie tun, könne dem Opfer nicht wirklich schaden, manche glauben sogar, die sexuellen Handlungen würden dem Kind oder Jugendlichen gefallen. Warum sonst sollte das Opfer immer weiter ihre Nähe suchen?

Diese Täter verstehen – ebenso wie viele andere Menschen – nicht, dass ihr Opfer gefühlsmäßig von ihnen abhängig ist. Diese Bindung bricht durch den Missbrauch meist nicht plötzlich ab, sondern sie bringt das Opfer dazu, weiter die Nähe des Täters zu suchen. Eine unglaubliche Verlustangst lässt das Kind oder den Jugendlichen immer wieder das tun, was der Täter sich wünscht. »Warum nennt sie mich noch Vati«?, fragte mich ein Klient, der seine Stieftochter missbraucht hatte. »Glauben Sie, dass Ihre Stieftochter Sie wegen Ihrer Tat von jetzt auf gleich nicht mehr als Ihren Vater ansieht und lieb hat«?, fragte ich.

Minderjährige erwarten von Menschen, die sie als Bezugspersonen sehen, ganz intuitiv Schutz und Geborgenheit. Diese Form von Bindung ist wichtig für die Entwicklung eines Menschen. Missbraucht eine Bindungsperson das minderjährige Opfer, hinterlässt dies tiefgreifenden Schaden in dessen Seele. Mit der Tat überschreitet der Täter extrem wichtige körperliche und seelische Grenzen, die er in seiner Position eigentlich nicht nur achten, sondern auch schützen sollte. Das Überschreiten dieser Grenzen erzeugt im Kind oder Jugendlichen Entsetzen, Panik, Wut, Trauer und Ekel. Doch gleichzeitig brechen die empfundene Liebe und Bindung zur Bezugsperson nicht ab. All diese starken Empfindungen gleichzeitig sind vollkommen widersprüchlich und erzeugen in dem Kind eine schier unerträgliche, innere Spannung, die »Ambivalenz« genannt wird: ein Zustand, in dem miteinander unvereinbare Gefühle und Impulse gleichzeitig empfunden werden. Liebe und Hass, das positive Gefühl beim Kuscheln mit einer Bindungsperson und die unangenehmen Gefühle, wenn aus dem Kuscheln ein sexueller Übergriff wird. All diese widersprüchlichen, nicht miteinander zu vereinbarenden Empfindungen lösen im Opfer Hass gegen sich selbst aus. Es sucht die Schuld bei sich. Hierdurch wird das Gefühl des Opfers, den Täter als Bezugsperson zu brauchen, oft noch stärker. Gleichzeitig vergrößert jeder weitere Missbrauch einerseits und jede weitere Freundlichkeit des Täters andererseits die unerträgliche Ambivalenz im Opfer. Oft tut es alles, um die Bindung zum Täter nicht zu verlieren, und hasst sich gleichzeitig immer stärker dafür.

Dem in der Box geschilderten Muster entsprechend entwickelt sich auch die weitere Beziehung zwischen Evelyn und Stanford. Als er sie am Tag nach der Tat besucht und sie verstört vorfindet, versucht er erneut, sie zu trösten. Er verhält sich scheinbar fürsorglich und erklärt ihr, dass dies »alle Menschen tun, sie reden nur nicht darüber«. Stanny gibt Evelyn das Gefühl, sie in »seine« Welt, die Welt der Erwachsenen, eingeführt zu haben. Dass er sie vergewaltigt hat, erklärt er ihr aus seiner ganz persönlichen Lebensphilosophie heraus: »Jeder Mensch ist schlecht, und das Böse ist die Grundlage des Lebens.«

Stanford ist durch sein väterliches und gleichzeitig freundschaftliches Verhalten Evelyn gegenüber zu einem gefühlsmäßigen Ersatz für ihren Vater geworden, den sie seit dessen Tod so sehr vermisst. Die ständig mit ihrem Leben überforderte Mutter hat es nicht geschafft, eine stabile Bezugsperson für ihre Kinder zu sein. Sie drängte Evelyn von klein auf in die Rolle einer Erwachsenen, die ebenso für die Versorgung der Familie verantwortlich war wie die Mutter selbst. Eine sichere, geschützte Kindheit hat die Mutter nicht bieten können.

So ist es nicht verwunderlich, dass sich die 16-Jährige, deren Kindheit fünf Jahre vorher, durch den Tod ihres Vaters, abrupt beendet worden ist, von ihrem Stanny trotz aller unerträglichen Gefühle nicht lösen kann. Stanny ist schließlich der erste Erwachsene seit ihrem Vater, der ihr das Gefühl gibt, sich um sie zu kümmern und für sie da zu sein. Er wird für sie ihren eigenen Worten zufolge zum »Vater, Liebhaber, Beschützer und Verführer«.

Später wird Evelyn Stanford den »wohltätigen Vampir« nennen und sagen, er habe sie mit »seiner Freundlichkeit und seiner Autorität« beherrscht. Die Metapher vom Vampir ist hier keineswegs abwegig. In der allgemeinen Vorstellung hat ein Vampir große, buchstäblich übernatürliche Macht über sein Opfer, die er dazu nutzt, es zur eigenen Befriedigung zu gebrauchen und zu schwächen. Eine treffende Beschreibung dessen, was Stanford mit Evelyn und sehr wahrscheinlich auch mit vielen anderen Mädchen tat.