6,99 €

Mehr erfahren.

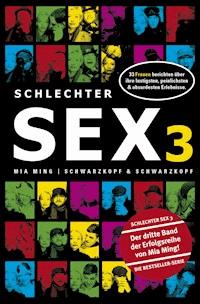

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

"Schlechter Sex" ist ein Buch für Mädchen und Frauen, voller List, Lust und Schadenfreude. Es ist ein Buch mit Sinn für komische Details und beweist, dass Humor oft der beste Ausweg ist. "Schlechter Sex" ist aber auch ein Buch für Jungs und Männer. Sie dürfen es als durchaus liebevolle Anleitung verstehen, wie sie es besser machen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Mia Ming

SCHLECHTER SEX

33 Frauen berichten über ihre lustigsten, peinlichsten & absurdesten Erlebnisse

Schwarzkopf & Schwarzkopf

Für Tanja und meine Kreuzberger Jungs

Ich wünsch dir

Tausend Jahre schlechten Sex

Und, dass du dabei verreckst

An den Pocken und der Pest

Wenn du mich verlässt

FARIN URLAUB

Liebe Mädchen und Frauen!

Die hier versammelten Geschichten sind alle wahr. Sie wurden mir von Mädchen und Frauen erzählt, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Keine war wie die andere. Die Hintergründe meiner Erzählerinnen reichen von jung bis alt, von Single bis ewig verheiratet, von spießig bis sehr aufgeschlossen.

Letztendlich verband sie alle nur ein Thema: die Erfahrung von schlechtem Sex. Deshalb habe ich mich mit ihnen unterhalten. Damit sie mir über ein Thema berichten, das zwar jede kennt, von dem aber keine gerne spricht. Frauen sind harmoniebedürftige Wesen, im Zweifelsfall neigen sie zur Selbstbezichtigung. Wenn im Bett etwas schiefläuft, sind gerne wir Frauen die Schuldigen. Das passt den Männern ganz gut, deshalb dürfen wir von dieser Seite keine Richtigstellung erwarten. Das Problem ist nur, eine solche Richtigstellung ist dringend notwendig. Dieses Buch soll sie liefern.

»Schlechter Sex« nennt das Kind beim Namen: Die Männer sind schuld! Sie überbieten sich gegenseitig an Inkompetenz und Unfähigkeit, besitzen weder Taktgefühl noch Einfühlungsvermögen, sind ignorant, tollpatschig, und ihre Eitelkeit kennt keine Grenzen. Und wir Frauen müssen diese Katastrophe ausbaden!

Dieses Buch fasst in 33 Erfahrungsberichten die schlimmsten Sünden zusammen, die ein Mann beim Sex begehen kann. Viele der Berichte entbehren nicht einer gewissen Komik, und das ist gut so. Denn im Rückblick kann ich meinen Leserinnen nur einen guten Rat geben: Nehmt die Männer nicht so ernst, sie können leider nicht anders!

Mia Ming

Liebe Jungen und Männer!

Natürlich sollen diese Geschichten auch zu eurer Unterhaltung beitragen. Gerne dürft ihr euch über eure Artgenossen amüsieren und ungläubig den Kopf schütteln. Aber vergesst nicht den praktischen Nutzen dieses Buches als Handlungsanleitung zum Bessermachen!

Gerade wenn ihr meint, etwas Besonderes zu sein, nicht als onanistische Primaten durchs Leben stolpert und euch völlig der Egomanie hingebt, dann hält »Schlechter Sex« einige nützliche Ratschläge bereit. Wenn ihr den Anspruch erhebt, das schwache Geschlecht wenigstens gelegentlich zu erfreuen, dann meidet die Todsünden des schlechten Sex.

Und wenn ihr doch einmal ins Fettnäpfchen tretet, könnt ihr in »Schlechter Sex« nachlesen, wie das Urteil eurer Eroberung darüber ausfällt und ob vielleicht Hoffnung auf eine zweite Chance besteht. So konservativ es klingt, besinnt euch auf die traditionellen Tugenden des Gentlemans, zeigt Wertschätzung und Verehrung für eure Auserwählte, macht sie zum Mittelpunkt des Universums.

Natürlich könnt ihr es auch bleiben lassen, aber glaubt mir, es lohnt sich. Das Leben ist ungerecht, grausam und anstrengend. Täglich hält es neue Rückschläge und Enttäuschungen bereit. Wir Frauen wissen, wie es trotzdem Spaß machen kann. Verderbt es euch nicht mit uns, denn wenn ihr uns besonders glücklich macht, machen wir euch auch besonders viel Spaß!

Deshalb auch ein kleiner Rat für meine Leser: Nehmt euch nicht zu ernst, Frauen können auch anders.

Mia Ming

DIE 1. TODSÜNDE DES SEX: GIER

Bist du dabei?

Johanna (25), Parfümerieverkäuferin, Köln, über Sebastian (28), Berufsschullehrer, Köln

Sebastian und ich waren seit anderthalb Jahren zusammen und ich war noch immer sehr verliebt. Ich fand ihn so toll, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie es irgendjemandem, der ihn kennenlernte, anders gehen sollte. Aber ich bemühte mich, das nicht so sehr zu zeigen, meine Eifersucht zu unterdrücken und Sebastian nicht einzuengen. Meist gelang mir das ganz gut. Wenn er mich irgendwann einmal verließ, wäre das schlimm genug, auf gar keinen Fall wollte ich auch noch schuld daran sein.

Im Bett verstanden wir uns prima. Zumindest dachte ich das. Bis Sebastian mir eines Abends, wir saßen gerade in einer Pizzeria, von seinen Wochenendplänen erzählte. Beinahe hätte ich mich an meiner Pizza verschluckt.

»Ich bin da per Zufall im Internet auf diesen Club gestoßen, der liegt etwas außerhalb. Das ist dort wirklich sehr gepflegt und geschmackvoll und vor allem ganz junges Publikum.«

Sebastian hielt inne und schaute mich erwartungsvoll an. »Per Zufall«? Ich bin noch nie per Zufall im Internet auf einen Swingerclub gestoßen. Per Zufall stößt man eigentlich auf gar nichts. Ich schwieg.

Mein Freund hatte mir in den letzten Wochen immer mal wieder von Bekannten oder Kollegen erzählt, die gemeinsam mit ihren Freundinnen die Wochenenden in Swingerclubs verbrachten. Ich hatte nie weiter nachgefragt, das Thema interessierte mich nicht sonderlich, mich nur gewundert, warum es in Sebastians Bekanntenkreis plötzlich diese merkwürdige Mode gab und warum er so viel davon sprach. Nun wurde es mir klar.

»Das heißt natürlich nicht, dass ich dich nicht mehr so attraktiv finde«, erklärte er mir jetzt. Nein, das solle es nicht heißen, im Gegenteil. Aber unsere Beziehung brauche ein paar neue Impulse, wie er das nannte, die brauche jede Beziehung ab und an. Diese Erfahrung, neue attraktive Menschen kennenzulernen, würde uns sicherlich beiden sehr guttun.

Eigentlich hatte ich die ganze Zeit nur eine Frage.

»Aber möchtest du denn mit diesen fremden Leuten richtig Sex haben?«

»Na ja, also, was heißt denn schon richtig Sex?« Wie es seine Art war, redete mein Freund erst eine Weile um das Thema herum, bevor er mir eine Antwort gab. Ja, das wollte er. Und ich auch, das wäre ihm wichtig. Klar würden wir das ganz langsam angehen, erst mal schauen, ob uns jemand gefiele. Aber es sei ja alles safe, mit Gummi und nach festen Regeln, da müsse ich mir gar keine Sorgen machen. Und er sei ja dabei.

So in der Art redete Sebastian noch eine ganze Weile auf mich ein, schilderte die Swingerwelt in den leuchtendsten Farben, während ich schweigend zuhörte und eine Zigarette nach der anderen rauchte. Ich hatte kein wirklich gutes Gefühl dabei. Sex mit Fremden, konnte man das überhaupt im Voraus so planen? Mit welchem Fremden wollte man schon Sex haben? Doch Sebastians Begeisterung, wenn auch nicht ansteckend, war dennoch überzeugend. Denn einen derart sehnlichen Wunsch wollte ich ihm nicht einfach abschlagen, ohne es zumindest auszuprobieren.

Also buchte Sebastian im Internet eine Party, gleich für das übernächste Wochenende. Man musste zuerst per Mail Bilder von sich an die Veranstalter senden und erhielt dann eine Einladung, oder auch nicht. Unsere Mail wurde noch am selben Abend beantwortet, wir dürften dabei sein. Bei der ersten Party musste man eine Gebühr bezahlen, durch die man automatisch zum Mitglied wurde, die folgenden Partys würden dann günstiger sein. Die halbe Nacht saß mein Freund vor Swingerclub-Seiten, betrachtete Fotos, las Regeln, Erlebnisberichte und Werbetexte. Ich lag allein vor dem Fernseher und schaute mir Filme an.

»Du brauchst doch sicher etwas Neues zum Anziehen?«, fragte Sebastian, als er mich am nächsten Tag von der Arbeit abholte, und führte mich in einen extrem überteuerten Wäscheladen. Er setzte sich in der dafür ausgerichteten Umkleidekabine auf einen Hocker und begann mich auszustaffieren. Stolz betrachtete er mich, offensichtlich fand er mich präsentabel. Ein ungutes Gefühl stieg in mir hoch, doch ich versuchte es zu ignorieren. Was sollte mir denn auch schon passieren? Sebastian war ja bei mir und es würde mir vielleicht sogar gelingen, auf dieser Party Spaß zu haben … etwas zumindest.

An besagtem Wochenende fuhren wir also aufs Land. Ich war unsicher, ob ich das Richtige tat, doch Sebastians Vorfreude ließ sich nicht übersehen. Aufgeregt redete er auf mich ein und ließ mich mehrmals während der Fahrt die Ausbeulung in seiner Hose befühlen.

»Sie haben Ihr Ziel erreicht«, meldete das Navi nach einer guten Dreiviertelstunde, und wir hielten vor einem großen Haus, das etwas abgelegen von der Straße an einem Feldweg stand. Entlang des Weges parkten ein paar Autos, vielleicht zehn. Einige der Wagen waren tiefer gelegt, und ich sah mit Aufklebern verzierte Heckscheiben, auf denen »Uncle Sam« und »Golf Club Rosendorf« stand. Unwillkürlich musste ich schlucken.

Wir klingelten, nannten einem Türsteher unsere Namen und wurden drinnen von einer blonden Frau mittleren Alters in Empfang genommen.

»Hallo, Johanna! Hallo, Sebastian! Ich bin Elke. Ihr seid neu, wie ich gesehen habe, wie schön! Ich zeig euch erst mal alles«, begrüßte sie uns. Elke trug einen Bikini in Pink, an dessen Seiten lange rosa Bänder befestigt waren, die sie kunstvoll um Beine und Bauch drapiert hatte. Sie hätte sie besser nicht so fest geschnürt, denn sie schnitten unschön in ihr Fleisch. Elke sagte, wir seien zu früh, es seien bisher nur Mitarbeiter da, aber das sei nicht schlimm, dann könnten wir in Ruhe alles anschauen. Munter plaudernd lief sie vor uns her und tätschelte immer wieder ermutigend meinen Arm. Ihre Hand fühlte sich feucht an, irgendwie klebrig.

»Wie schön, wie schön! So hübsche junge Mädchen haben wir hier natürlich besonders gern!« Mir gruselte, doch Sebastian nahm das Kompliment mit erfreutem Nicken entgegen.

Elke brachte uns zuerst zu den Umkleideräumen, vor denen wir uns trennen mussten. Drinnen gab es Schränke für die Kleidung, wie im Fitnessstudio, vor denen vereinzelt nackte Frauen standen. Eine rieb ihren Körper gerade mit Selbstbräuner ein, eine andere saß breitbeinig auf einem Hocker und rasierte ihren Intimbereich. Ich beeilte mich, meine Kleidung auszuziehen und in Unterwäsche wieder raus zu Sebastian zu kommen, der in engen schwarzen Shorts an einem Stehtisch stand und auf mich wartete. Elke war auch schon da. Wieder lief sie vor uns her und zeigte uns die verschiedenen Bereiche, wobei sie uns stolz auf die »lückenlose Hygiene«, den »ausgezeichneten Service« und die »familiäre Atmosphäre« der Anlage hinwies. Zuerst führte sie uns zur Bar, wo wir stark alkoholhaltige Cocktails bekamen. Neben der Bar sah ich ein Büfett, um welches Stehtische angeordnet waren.

Eine Terrassentür führte nach draußen zu einem Whirlpool. Links der Bar ging es zum Kaminzimmer, dort standen Sofas und Pornofilme liefen auf Monitoren, die an den Wänden befestigt waren. Im Keller befand sich eine Sauna, im Untergeschoss eine Dusche für mehr als zwanzig Personen, wo einmal am Abend eine Schaumparty stattfand. Dort waren auch ein Dark-Room, ein Spiegelzimmer und der so genannte »Orgienraum«. Es gab Wände mit Löchern, durch die man Hände oder auch primäre Geschlechtsteile stecken konnte, Räume mit Handschellen und Streckbänken, auch einen Gynäkologenstuhl sah ich. Ich war froh, dass der Club noch leer war, einige dieser Geräte wollte ich wirklich nicht in Benutzung sehen. Elke wies uns darauf hin, dass überall Handtücher, Kondome und Servietten auslägen. Am Ende des Rundgangs brachte sie uns zur Bar zurück. Mittlerweile waren die ersten Gäste eingetroffen. Ein junger Mann mit Ziegenbart und Brille stand in einem getigerten Tanga am Tresen und las einem braun gebrannten Muskelmann ein Horoskop aus einer Zeitung vor. Wir stellten uns neben die beiden und Elke bestellte neue Cocktails.

»Zur Lockerung«, sagte sie augenzwinkernd. Elke ging mir inzwischen enorm auf die Nerven. Sie betrachtete das Treiben mit lüsternem Wohlwollen, grüßte jeden Neuankömmling, tätschelte Schultern und Pobacken. Sie sollte endlich verschwinden, damit ich mit Sebastian über all die gesehenen Scheußlichkeiten lästern konnte.

»Lass uns mehr trinken und warten, bis es voll wird«, wandte sich mein Freund an mich, sobald Elke weg war. »Wo fangen wir an? Ich bin ja dafür, gleich ins kalte Wasser zu springen, ganz oder gar nicht. Bist du dabei?«

Ich schwieg entgeistert. Warten bis es voll wird? Warum? Es schien Sebastian hier immer noch zu gefallen, dabei war es genauso schrecklich, wie ich es mir in Swingerclubs vorgestellt hatte. Und es wurde immer schlimmer. Mehr und mehr unförmige Gestalten tauchten auf, und mit ihnen häuften sich die erfüllten Klischees. Meine Erwartungen wurden sogar noch übertroffen. Ich sah aggressive Nacktheit. Ich sah in Beate-Uhse-Unterwäsche gepresste Körper, Piercings, die in Speckfalten verschwanden, grinsende Bluthochdruckgesichter, schnurrbärtige Glatzköpfe in Latexstrings, dickleibige Pensionäre in Unterhose, Socken und Schlappen. Die sonnenbankgebräunten Bodybuilder-Klone, die aussahen wie die Orks aus »Herr der Ringe«, spendeten mir auch keinen Trost. Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst wegsehen sollte.

»Findest du nicht, dass hier komische Leute sind?«, fragte ich vorsichtig.

Doch Sebastian blieb humorlos wie ein Pilz. Er hatte sich einer gerbhäutigen Frau mit hochgeschnürten Brüsten zugewendet, die ihm gerade lachend etwas ins Ohr flüsterte. Sie war in Begleitung eines durchtrainierten Jungen, der höchstens halb so alt war wie sie. Die beiden hießen Ronny und Petra und waren hier Stammgäste.

»Eins-a-Club, Eins-a-Publikum, Eins-a-Ambiente«, sagte Ronny gerade fachmännisch, während er mir unverhohlen lüsterne Blicke zuwarf. Petra tätschelte meinen Arm:

»Und du guck mal nicht so, Kleene. Wir werden dich schon nicht auffressen!« Sie sah aus wie die böse Nachbarin aus »Rosemaries Baby«, und ich lächelte gequält zurück. Ich war mir da nicht so sicher. Nach dem fünften Cocktail schlugen Sebastians neue Freunde vor, gemeinsam ins Spiegelzimmer zu gehen. Dieser Raum sei nur Pärchen vorbehalten und bestimmt genau das Richtige für uns Neulinge zum Aufwärmen. Mein Freund warf mir einen flehentlichen Blick zu und bat: »Gehen wir? Bitte, Johanna? Mir zuliebe?«

Ich nickte, alles andere als begeistert. Immerhin begriff mein Freund, dass ich es ausschließlich seinetwegen in diesem Etablissement aushielt. Ergeben folgte ich ihm und Petra und Ronny, die zärtlich Händchen hielten, in das untere Stockwerk. Jetzt würde ich keinen Rückzieher mehr machen.

Wie der Name schon ankündigte, waren die Wände des Raumes mit Spiegeln ausgekleidet, einzelne Herren mussten draußen bleiben, konnten aber durch eine Vielzahl von Löchern in den Wänden hineinsehen. Es entging mir nicht, dass uns eine kleine Gruppe von Gästen, die uns schon die ganze Zeit observiert hatte, in sicherem Abstand folgte. Ron und Petra ließen sich auf großen Matratzen nieder und auch Sebastian zog mich mit sich auf eine Matratze, die an der Wand lag. Wir küssten uns und er legte meine Hand in seinen Schritt, wo sich seit geraumer Zeit eine bemerkenswerte Beule zeigte. Sebastian war sehr erregt und so versuchte ich, die befremdliche Umgebung, so gut es ging, zu ignorieren. Ich schloss die Augen und konzentrierte mich nur auf ihn. Eine Weile ging das gut, bis eine laute Stimme direkt neben uns aus der Wand ertönte. »Ja, weiter so. Los geht’s!« Vor dem Guckloch kauerte einer der einzelnen Herren auf allen vieren und feuerte uns lauthals an, wie ein Sportreporter. Als wir uns aufrichteten und ihn irritiert anblickten, verstummte er und schlich betreten davon. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte.

»Ach, solche Spinner gibt es immer, lasst euch nicht stören.« Petra, die mittlerweile auf Ronny saß, schien gänzlich unbeeindruckt.

»Ich würde ja eh lieber sofort richtig loslegen!«, sagte Sebastian zu mir. »Gehst du mit mir nach nebenan?« Der Orgienraum. Ich schluckte. Aber ich hatte mich ja darauf eingelassen, nun war es zu spät.

Wir betraten einen großen roten Raum mit gedämpftem Licht, der vollständig mit Matratzen ausgekleidet war, auf denen sich ineinander verkeilte nackte Körper tummelten. Vielstimmiges Gestöhne erfüllte den Raum und der Geruch von Schweiß und Sex schlug uns entgegen. Sodom und Gomorrha hinter Köln-Porz. Der Anblick ließ mich erstarren, doch Sebastian griff nach meiner Hand und führte mich zu einem halbwegs freien Platz inmitten all der Leiber. Ich spürte förmlich, wie sich unzählige Augenpaare auf uns richteten, uns zwischen gespreizten Beinen und über fremde Schultern hinweg fixierten und begutachteten. Sebastian zog mich auf den Boden und schob sich beschützend über mich. Ich schloss sofort die Augen, denn ich wollte nichts sehen, und ließ mich von ihm umarmen. Als ich die ersten fremden Hände auf mir spürte, störte mich das nicht so sehr, wie ich gedacht hatte. Hauptsache, Sebastian war bei mir. Er lag auf mir, hatte sich auf seinen Armen abgestützt und seinen Kopf über mein Gesicht gebeugt. Jetzt richtete er den Oberkörper auf und ich spürte, wie er sich mir langsam entzog. Vorsichtig öffnete ich ein Auge und sah, dass er ein blondgelocktes Mädchen küsste, das auf einem rotgesichtigen Herrn saß und sich gefährlich weit zur Seite beugen musste. Jetzt sah ich auch Ronny, der dicht neben mir kauerte, meine Brust befühlte und dabei an sich rumspielte. Direkt über mir stand Petra und zog mit ungeduldigem Gesichtsausdruck an Sebastians Arm. Sie wollte ihn von mir wegziehen!

Doch mein Freund hatte offensichtlich schon selbst eine Wahl getroffen: die Wahllosigkeit. Ein glatzköpfiges, tätowiertes Mädchen steckte ihm gerade ihre gepiercte Zunge in den Mund, während sich ihre Freundin an seinem Bauch hinunterleckte. Er rollte von mir runter, direkt in eine Gruppe Pärchen, die ihn wohlwollend in ihrer Mitte willkommen hießen.

Da schob sich ein Kopf in mein Blickfeld. Ein langhaariges Tarzanimitat mit eng zusammenstehenden Augen wollte mich küssen und näherte sich mir mit weit rausgestreckter Zunge. Mir schauderte. Nichts wie raus hier. Ich wich aus, schüttelte die gierigen Hände von mir ab, ignorierte das enttäuscht-entrüstete Gemurmel, das ich damit auslöste, und kam auf die Füße.

»Loslassen oder ich beiße!«, drohte ich Ronnie dem Grapscher, dann schob ich mich aus dem Orgienzimmer. Sebastian bemerkte nicht einmal, dass ich den Raum verließ, so abgelenkt war er von seinen neuen Freunden. Er hatte sich noch weiter von mir entfernt, aber ich meinte sein Keuchen heraushören zu können. Er lag nun auf einer rothaarigen Person, eingekeilt von nackten Frauenkörpern, und schien völlig in seinem Element zu sein. Ich verließ das »Orgienzimmer«, setzte mich draußen auf eins der Zuschauersofas und beobachtete mit gebannter Faszination meinen Freund. Der Faszination des Grauens.

Sebastian war der Held des Orgienzimmers. Ich sah ihn an diesem Abend mit circa sieben verschiedenen Frauen verkehren, eigentlich mit allen anwesenden, zumindest auf die eine oder andere Art. Ab und an blickte er sich suchend um, nach mir, wie ich annahm, doch stets wurde sein Kopf schnell wieder auf fremde Münder oder zwischen irgendwelche Schenkel und Brüste gedrückt. Ich konnte meinen Blick nicht von ihm wenden. Konnte Liebe wirklich so blind machen? Dann war ich froh, dass das jetzt vorbei war.

Ich würde Sebastian nie wieder so sehen können wie zuvor. Er war entthront, von seinem Sockel gestürzt. Ich verstand ihn nicht und ich wollte ihn auch nicht verstehen. Plötzlich war ich mir da absolut sicher. Das hier war nicht meine Welt. Seine offensichtlich schon, doch damit wollte ich nichts mehr zu tun haben.

Ab und an musste ich einen der einzelnen Herren vertreiben, die mich mit Kopulationsangeboten bei meinen Beobachtungen unterbrachen, sonst blieb ich ungestört. Als Sebastian nach einer knappen Stunde schweißüberströmt und mit zitternden Knien aus dem »Orgienzimmer« trat, saß ich noch immer auf dem Sofa und blickte ihm entgegen. Erschöpft sank er neben mich auf den Sitz. Er stank.

»Na, ausgetobt? Vielleicht solltest du jetzt erst mal duschen?«, schlug ich sachlich vor und rückte etwas von ihm ab. »Und ich hoffe, es ist dir recht, wenn wir dann auch bald hier verschwinden? Ich möchte nach Hause.«

Er sah aus, als müsse man ihn stützen, doch das war mir egal. Festen Schrittes ging ich vor ihm her die Treppen hoch, an der Bar vorbei, geradewegs zu den Umkleideräumen. Er folgte mir wortlos. Auch die Rückfahrt verlief schweigsam. Ich fuhr. Ab und an blickte ich zu ihm rüber, doch er wich meinem Blick aus. Jetzt schämte er sich offenbar.

»Hat dir nicht so gefallen da?«, fragte er nach einer Weile.

»Nö. Hat es nicht«, antwortete ich. »Aber es war aufschlussreich. Das ist wohl eher deine Welt. Meine ganz bestimmt nicht.«

In der Stadt parkte ich das Auto vor seiner Wohnung, schüttelte Sebastian zum Abschied die Hand und fuhr dann allein mit der U-Bahn nach Hause. Ich hatte immer Angst gehabt, dass unsere Beziehung eines Tages vorbei sein könnte. Jetzt fühlte ich mich erlöst, der Bann war gebrochen.

DIE 2. TODSÜNDE DES SEX: UNTERWÜRFIGKEIT

Und schönes Restleben!

Nikola (34), Speditionskauffrau, Leipzig, über Paul (27), Aushilfskraft, Leipzig

Paul arbeitete als Aushilfskraft in der Speditionsfirma, in der ich angestellt war. Er war sieben Jahre jünger als ich, groß und schlaksig und hatte bereits leicht schüttere blonde Haare, die er einen Tick zu lang trug. Er wirkte immerzu gehetzt, lachte nervös und viel und riss seine blauen Augen neurotisch weit auf, wenn man mit ihm sprach. Morgens grüßte er mich freundlich und war ansonsten sehr zurückhaltend. Etwas tollpatschig vielleicht. Ein Mensch, den man übersieht. Den man auch übersehen möchte. Solange man ihn übersehen kann … Oje, ich habe das völlig verdrängt, die Geschichte ist mir wahnsinnig peinlich. Ich erzähle das jetzt wirklich nur dir zuliebe.

Also wie gesagt, Paul war nicht gerade der Mann, vor dem man sofort auf die Knie gehen würde. Im Gegenteil. Manchmal blieb er an meinem Schreibtisch stehen und wir plauderten über irgendwelche Belanglosigkeiten, Büro-Small Talk halt, mehr hatten wir nicht miteinander zu tun. Dann kam die Weihnachtsfeier im Betrieb. Es ging mir zu dieser Zeit mehr als mies, denn Giorgio hatte mich gerade verlassen. Ich hatte herausgefunden, dass er mich betrog. Er hat es mit irgendeinem Flittchen aus seiner Agentur im Auto getrieben. Sein Handy hatte er dabei in der Jackentasche, und während des Gerangels kam er auf die Wiederwahltaste und hat bei mir angerufen. Kein Witz, mein Freund ruft mich an, ich geh ran und höre, wie er gerade mit einer anderen Frau fickt.

»Baby, besorg’s mir, ja, das machst du gut« und so ein Zeug und dazu ihr Gestöhne. Schlimmer als ein Schlag in den Magen! Und die Krönung war, dass nicht ich IHN dann rausgeschmissen habe, nein, ER ist einfach abgehauen! Er hat nur einen Brief geschrieben, eher einen Zettel, dass es ihm leidtue und es so das Beste für mich sei. Das Beste für mich, ha! Wie selbstlos und großzügig!

Mir ging es also ziemlich dreckig, und ich wollte eigentlich gar nicht zu diesem Fest. Aber da ich leider zu viel Pflichtbewusstsein besitze – ich komme einfach nicht dagegen an –, bin ich trotzdem hingegangen. Es war grässlich. Es gab Dosen-Würstchen und Kartoffelsalat, mein Chef versucht uns das jedes Jahr erneut als »Tradition« zu verkaufen, dabei ist er nur geizig. Ich habe also kaum etwas gegessen, sondern mich an den Wein gehalten. Neben mir saß Paul, der mit seiner Fistelstimme auf mich eingeredet hat. Er hat all die Konzertbesuche seines bisherigen Lebens aufgezählt, ich hab kaum zugehört und nur ab und an mitleidig in seine Richtung genickt.

Wir haben gewichtelt, jeder Kollege musste einem anderen etwas schenken. Ich bekam einen Currywurst-Gutschein über fünf Euro für den Imbiss auf unserem Hof. Ein wirklich herzerwärmendes Präsent. Zu alldem lief eine Mixkassette mit Weihnachts- und Karnevalsliedern. Ich könnte nicht sagen, was ich von beidem mehr verabscheue.

Als ein paar Kollegen vorschlugen, noch weiterzuziehen, sprang ich sofort auf und schloss mich ihnen an. Paul trottete mir hinterher. Unser Weg führte in eine überfüllte Kneipe in der Altstadt. Wir waren fast zehn Leute, weshalb wir lange auf einen Tisch warten mussten. Wir tranken so lange Kurze am Tresen. Es war heiß, voll, eng und ich war sehr betrunken. Als wir endlich alle an einem großen Tisch saßen und über die Weihnachtsfeier und die Arbeit an sich herzogen, wurde es zeitweilig sogar richtig lustig.

Wir saßen im Türbereich, an der Fensterscheibe, durch die man auf eine kleine Gasse sehen konnte. Ich sah, wie sich von Weitem ein Pärchen näherte, Hand in Hand. Irgendetwas an ihnen kam mir vertraut vor … Die beiden blieben kurz stehen, um sich leidenschaftlich zu küssen, dann gingen sie weiter und an unserem Fenster vorbei. Es war Giorgio mit seiner neuen Flamme. Schlagartig war meine gute Laune dahin, und Tränen stiegen mir in die Augen. Klar, es war schon vorher vorbei gewesen, aber ich hatte immer noch ein bisschen gehofft, dass er mich vermissen würde und vielleicht zurückkäme. Es tat höllisch weh zu sehen, dass dem nicht so war, es ihm offensichtlich sogar blendend ging.

»Was ist denn los, Nikola?« Paul, der neben mir saß, blickte mich fragend an. Ich schniefte. Als er mir tröstend seine Hand auf den Arm legte, brach ich gegen meinen Willen in Tränen aus. Mitgefühl macht in solchen Momenten alles nur schlimmer. Heulend erzählte ich ihm die ganze erbärmliche Geschichte, während meine Kollegen mich irritiert ansahen, so taten, als würden sie nichts bemerken, oder ein wenig von uns abrückten. Heulen in der Öffentlichkeit wirkt nicht gerade anziehend.

Paul hörte mir mit weit aufgerissenen Augen zu und schüttelte immer wieder entrüstet den Kopf.

»Das kann ich gar nicht glauben! Du bist so eine tolle Frau, Nikola. Du bist schlau und wunderschön, das hast du doch gar nicht nötig!«

»Findest du wirklich?«, schniefte ich.

»Aber ja, und du bist schlau und hast wunderschöne Haare. Und so schöne Augen.«

»Wirklich?« Das tat mir gut. Ich heischte nach mehr und mehr Komplimenten, Pauls Worte und seine unverhohlene Bewunderung waren Balsam für meine geschundene Seele. Betrunken und sentimental fielen mir plötzlich immer mehr Enttäuschungen ein, von denen ich ihm unbedingt erzählen wollte.

»Schon mein erster Freund war nur mit mir zusammen, weil er in meine beste Freundin verliebt war …«, klagte ich mit schwerer Zunge, und Paul nickte verständnisvoll. »Und die Männer, die ich haben will, die wollen mich nie, ich krieg immer nur so komische …«

Meine Kollegen gingen einer nach dem anderen nach Hause, während ich mit Paul sitzen blieb, redete und trank. Er hörte mir zu, strich mir übers Haar und hielt meine Hand. Irgendwann kam der Wirt an unseren Tisch, weil er schließen wollte. Auf Paul gestützt verließ ich das Lokal.

»Wollen wir bei mir noch was trinken, ich wohne ganz in der Nähe?«, fragte Paul. Es waren vor allem Mitleid und Dankbarkeit, die mich zustimmen ließen. Auch kam es mir in diesem Moment schäbig vor, ihn den ganzen Abend als seelischen Abfalleimer zu missbrauchen und dann einfach stehen zu lassen. Also hakte ich mich ein und ging mit Paul nach Hause.

Seine Wohnung war scheußlich. Umbarmherziges Neonlicht erhellte den kleinen Raum, es war kalt und ungelüftet. Im Wohnzimmer standen ein Fernseher und ein grünes Sofa, das aussah, als hätte es die Krätze. Davor ein Tisch, auf dem stapelweise DVD-Hüllen lagen. Die Wände waren kahl. Auf dem PVC-Fußboden lagen Socken, Unterhosen und Chipspackungen. Es roch süßlich … nach Verwesung. Am liebsten wäre ich sofort nach Hause gegangen, doch mir war schwindelig, so dass ich mich erst mal auf das Sofa setzte.

Paul kam mit einer Flasche Weißwein aus der Küche, so ziemlich das einzige alkoholische Getränk, das ich an diesem Abend noch nicht probiert hatte. Er setzte sich neben mich, schenkte ein und wir stießen an. Dann verschwamm alles. Ich weiß nicht warum, aber ich beging einen großen Fehler. Vielleicht hatte ich mir Paul schöngetrunken, vielleicht habe ich aber auch einfach nicht nachgedacht. Ich ließ mich von ihm küssen und ausziehen und wir hatten Sex auf dem keimigen Sofa. Wenn man das so nennen kann, es dauerte vielleicht drei Minuten. Zu den drei Minuten an sich kann ich nicht viel sagen, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Ich möchte auch nicht. Ich hab dabei die Augen zugemacht und bin anschließend sofort in komatösen Schlaf gefallen.

Am nächsten Morgen erwachte ich durch ohrenbetäubenden Verkehrslärm. Mir war übel. Ich lag noch immer auf dem Sofa, Paul halb auf mir. Er hielt mich fest umklammert. Wirklich, obwohl er tief schlief, hielt er mich in einem unangenehmen Würgegriff. Peinlich berührt löste ich seine Umklammerung, und Paul wachte auf. Er schmatzte, blinzelte und richtete sich ein wenig auf. Sein schütteres Haar stand in wilden Strähnen vom Kopf ab.

»Liebste«, flüsterte er verschlafen.

Die latente Übelkeit manifestierte sich. Was tat ich hier bloß? Ich wollte nur nach Hause. Weg hier und alles vergessen. Fluchtartig sprang ich auf und griff nach meinen Sachen.

»Du willst doch nicht etwa gehen?« Hellwach stand er plötzlich vor mir, starrte mich mit aufgerissenen Augen an und krallte seine Hand um meinen Oberarm. »Bleib bei mir!«

»Nein, ich will nach Hause!«

Ich zog so schnell ich konnte meine Sachen an. Ich wollte nur weg von diesem grässlichen Zimmer und diesem fremden Menschen, der sicherlich lieb und nett war, aber viel zu nah bei mir stand und jede meiner Bewegungen verfolgte. Seine Nähe bereitete mir körperliches Unbehagen. An der Tür blieb ich kurz stehen und suchte nach Worten:

»Mach’s gut, Paul!« Und schönes Restleben!

Da kam mir ein schrecklicher Gedanke. Ich blieb wie angewurzelt stehen: »Paul, du wirst doch niemandem davon erzählen? Das ist dir doch klar?«

»Wieso? Wenn du meinst. Aber … Liebste, wann sehen wir uns denn wieder?« Tellergroße Augen starrten mich an. Oh nein.

»Wir sehen uns nicht wieder, tut mir leid. Na ja, doch, schon, im Büro. Aber sonst nicht. Erzähl bitte niemandem davon, hast du gehört? Das ist mir ganz ganz wichtig!«

Paul nickte, er hatte offenbar verstanden.

»Also dann … ich muss jetzt los.«

Ich drehte mich um, schloss die Tür hinter mir, sog die kalte Luft ein und ging langsam die Stufen hinunter. Ich musste mich beherrschen, um nicht loszurennen, doch dafür war mir zu übel.

Ich brauchte den Rest des Wochenendes zur Regeneration. Das Bett verließ ich nur, um mir Nahrung und Kopfschmerztabletten zu holen. Wenn es mir nicht gut geht, bin ich immer hungrig und verschlinge wahllos alles, was ich finden kann. Suchend lief ich durch die Wohnung und telefonierte mit meiner Freundin.

Ich habe viele Freundinnen, es gibt ja kaum etwas Wichtigeres im Leben, aber nur eine beste Freundin, Simone, der ich wirklich alles erzähle. Egal, was es ist, ich erzähle es ihr und verarbeite es irgendwie beim Erzählen. Man fühlt sich gleich viel leichter, geteiltes Leid ist halbes Leid. Früher oder später lacht man, egal, wie schrecklich man sich fühlt, dann ist schon wieder alles gut oder zumindest besser.