Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

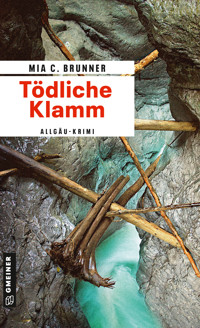

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissare Jessica Grothe und Florian Forster

- Sprache: Deutsch

Der jährliche Kemptener Stadtmarathon wird zum Schauplatz eines Mordes. Schnell wird ein 16-jähriger Junge als Täter ermittelt, doch ist der Teenager wirklich schuldig? Und was ist mit dem anderen Jungen, der plötzlich auftaucht, den niemand kennt und den niemand als vermisst gemeldet hat? Hat er etwas mit dem Mord zu tun? Hauptkommissar Forster ermittelt fieberhaft, doch der wahre Täter scheint ihm immer einen Schritt voraus zu sein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 365

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mia C. Brunner

Schonfrist

Ein Allgäu-Thriller

Zum Buch

Lauf in den Tod Der Mord an einem Polizisten auf offener Straße beschäftigt Hauptkommissar Forster. Seine neue Kollegin Claudia Pechschwader aus München ist fest davon überzeugt, den Täter kurze Zeit später bereits überführt zu haben. Alle Beweise scheinen eindeutig, doch Florian Forster glaubt an die Unschuld des 16jährigen Hauptverdächtigen und ermittelt in eine andere Richtung. Als ein weiterer Teenager auftaucht, der weder einen Namen hat, noch von irgendjemandem vermisst zu werden scheint, führt die Spur Florian Forster und die ehemalige Hauptkommissarin Jessica Grothe nach Norddeutschland. Doch was hat dieser Junge mit dem Mord in Kempten zu tun? Und warum müssen die beiden plötzlich so tief in der Vergangenheit graben? Als sie schließlich den wahren Grund erkennen, ist es beinahe zu spät. Werden sie schneller sein als der wahre Mörder und einen weiteren Mord verhindern?

Mia C. Brunner wurde in Wedel in der Nähe von Hamburg geboren. Seit fast 20 Jahren lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Allgäu. Waren es früher nur Kurzgeschichten, die sie für ihre Kinder schrieb, machte sie später ihre ersten Krimi-Erfahrungen mit selbst verfassten Dinnerkrimis, in denen sie ihre Faszination fürs Schreiben und ihre Leidenschaft fürs Kochen verbinden konnte.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © pencake / photocase.de

ISBN 978-3-8392-5448-6

1. Kapitel

Die dunkle Farbe ihrer Haare machte sie etwas blass, doch die neue Kurzhaarfrisur stand ihr sehr gut. Zufrieden schaute sie in den Spiegel und drehte ihr Gesicht nach links und nach rechts.

Schön. Wirklich schön.

Und eigentlich sah ihre helle Haut doch richtig edel aus mit dem schwarzen Haar. Fast aristokratisch vornehm. Ja, ihr neuer Look gefiel ihr gut. Sie erhob sich von dem bequemen Friseurstuhl und lächelte der jungen Dame freundlich zu, die sie in den letzten eineinhalb Stunden so zuvorkommend und fröhlich schnatternd bedient hatte.

»Vielen Dank«, sagte sie höflich. »Ich bin sehr zufrieden. Was bin ich Ihnen schuldig?«

Die junge Frisörin, die als Einzige in diesem Laden arbeitete und in dieser einsamen Gegend wohl auch nicht allzu viel Kundschaft bekam, ging voraus zu dem kleinen Stehpult und kramte in einer Schublade nach einem Quittungsblock.

»Machen wir 40 Euro?«, sagte sie fröhlich, und es war mehr eine Frage als eine Aufforderung. »Sie waren so mutig, junge Frau, dass es mir eine Freude war, Sie zu bedienen. Die neue Frisur steht Ihnen ausgezeichnet. Und die neue Farbe auch. Sie sind doch wohl nicht etwa auf der Flucht und müssen abtauchen. Ich meine nur wegen so einer krassen Typveränderung?« Jetzt lachte sie schallend.

Die junge Frau mit der schicken neuen Kurzhaarfrisur beugte sich weit über das Stehpult und flüsterte der Ladenbesitzerin mit vorgehaltener Hand zu: »Doch, ich bin eine gesuchte Mörderin und seit Monaten auf der Flucht. Jetzt habe ich gedacht, wenn ich mir ein neues Aussehen verpasse, kann ich mich endlich wieder auf die Straße und unter Leute wagen.« Dann sah sie sich verschwörerisch um. »Hier, Ihr Geld«, sagte sie leise und schob einen 50er über den Ladentisch. »Der Rest ist Schweigegeld. Nur, damit Sie mich nicht verraten.«

»Natürlich nicht«, betonte die Frisörin gespielt entrüstet. »Niemals. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.« Und dann lachte sie so laut, dass die junge Frau es noch auf der Straße hören konnte, als die Tür des Ladens hinter ihr ins Schloss fiel.

Es war Winter, bitterkalt und dunkel. Bereits kurz nach vier Uhr nachmittags ging in diesem gottverlassenen Kaff in Österreich die Sonne langsam unter und machte der Abenddämmerung Platz. Die Menschen hier waren nicht sehr gesellig, kaum einer beachtete sie, als sie jetzt die Hauptstraße entlanglief, ihren Wintermantel zumachte und ihren Schal fester um ihren Hals zog. Es war kalt. Kalt und dunkel. Richtig ungemütlich.

Sie bog in die kleine Nebenstraße und ging auf den Gasthof zu, in dem sie seit zwei Wochen in einem kleinen, aber sauberen Gästezimmer lebte und darüber nachsann, wie ihr Leben jetzt weitergehen sollte. Das Geld wurde allmählich knapp. Ihr Zimmer war zwar noch bis Ende der Woche bezahlt, aber für alles andere wie Essen und weitere Reisekosten besaß sie nicht einmal mehr 100 Euro.

Vor der Pension fiel ihr sofort der Landrover mit dem Oberallgäuer Kennzeichen auf, der direkt vor der Eingangstür geparkt war. Vielleicht war dieses Auto ein Zeichen. Vielleicht war es an der Zeit, endlich der alten Heimat wieder einen Schritt näherzukommen. Wenn sie Glück hatte, würde sich ihr in den nächsten Stunden eine gute Mitfahrgelegenheit bieten.

Und wenn sie richtig großes Glück hatte, dann würde sie bald wieder irgendwo im Allgäu, hoffentlich ganz in der Nähe von Kempten, einen kostenlosen Wohnsitz haben. Ganz egal, was sie dafür als Gegenleistung tun musste.

»Ist das da draußen dein Wagen?« Ihr Lächeln brachte das Herz jedes verstockten Griesgrams zum Schmelzen, doch der grimmige Kerl vor ihr brummte nur unverständlich und nickte, bevor er sich einen weiteren Bissen des Schweinebratens in den Mund schob und genussvoll darauf herumkaute.

Doch sie ließ sich nicht beirren, sondern setzte sich ihm gegenüber an den alten dunkelbraunen Holztisch.

»Do hockt scho oiner«, grummelte der bärtige Mann mit dem Schweinebraten und stach in einen der Knödel auf seinem Teller. »Schleich di!«

»Ja, das weiß ich doch«, gab die junge Frau schüchtern zu. »Doch ich hab ja extra gewartet, bis dein Freund mal weg ist. Ich wollte dich kennenlernen. Du gefällst mir.« Wieder lächelte sie, doch diesmal sah es scheu und etwas beschämt aus. Sie senkte den Kopf und blickte gleichzeitig zu ihm auf.

Und er ließ das Besteck sinken und schaute sie misstrauisch an.

»Weißt du«, redete sie jetzt einfach weiter, weil von ihm keine Reaktion kam, »ich wohne schon seit zwei Wochen hier in dieser Pension und freue mich einfach so, jemanden aus dem Allgäu zu treffen.« Der Kerl war eine harte Nuss. Sie würde etwas länger brauchen, um ihn zu knacken, doch sie hatte bisher noch jeden Mann bekommen, den sie wollte. Naja, dass sie ausgerechnet diesen Mann wollte, konnte sie auch nicht ernsthaft behaupten. Er war gute 20 Jahre älter als sie, durchaus beleibt, mit viel zu viel Bart im Gesicht und scheinbar ohne jeglichen Humor. Vielleicht war er deshalb so misstrauisch, weil er merkte, dass sie nicht richtig zusammenpassten. Sie würde sich mehr anstrengen müssen. Außerdem brauchte sie ihn. Und wenn sie Glück hatte, dann war er nicht verheiratet. Dann war er vielleicht der Mann, der ihr ein neues Leben bescheren würde.

»Du bisch aber g’wieß itt aus’m Allgäu«, stellte er fest.

»Ich war als Kind oft in den Ferien dort, doch jetzt schon seit Jahren nicht mehr«, log sie und biss sich schmunzelnd auf die Unterlippe. »Das ist einfach das schönste Fleckchen Erde, das es gibt auf der Welt. Und glaub mir, ich war schon fast überall.« Ihre Augen strahlten. »Wo genau kommst du her?«

Sie erfuhr, dass der Allgäuer einen Bauernhof in der Nähe des Schwarzenberger Weihers hatte, und googelte unter dem Tisch heimlich auf ihrem Smartphone die Lage und die Entfernung zu Kempten. Zufrieden lächelnd bestellte sie bei der Kellnerin ein großes Bier und schob einfach den Teller und das halb volle Bierglas des Freundes an die Stirnseite des Tisches, als dieser nach ein paar Minuten zurückkam. Sie hasste Bier, nahm aber einen großen Schluck aus dem gläsernen Krug, seufzte theatralisch und wischte sich mit dem Handrücken den Bierschaum von der Oberlippe. Als sie jetzt den Mann ihr gegenüber ansah, lächelte er das allererste Mal.

Und da wusste sie, dass er ihr später am Abend auf ihr Zimmer folgen würde, und dass sie für den nächsten Tag eine Mitfahrgelegenheit ins Allgäu hatte.

2. Kapitel

Die Sonne brannte erbarmungslos vom wolkenlosen Himmel. In diesem Frühling waren die Temperaturen ungewöhnlich warm, eigentlich sogar traumhaft sommerlich, doch Florian Forster verfluchte die Hitze, die Schmerzen im linken Bein und seine verdammte Sturheit. Und er musste noch eine gute Stunde weiter laufen.

Der diesjährige Kemptener Halbmarathon, der in diesem Jahr Anfang April stattfand, konnte sich über mangelnde Besucherzahlen nicht beklagen. Überall an der Wegstrecke standen kleinere oder größere Grüppchen und feuerten die teilnehmenden Läufer klatschend oder rufend an, weiter durchzuhalten. Im Bereich des Starts und des Ziels direkt neben dem Rathaus sammelten sich besonders viele Zuschauer, drängten sich an die Absperrung und bejubelten die Sportler.

Der Allgäuer Hauptkommissar nahm den Trubel jedoch kaum wahr, setzte konzentriert einen Schritt vor den anderen und wollte nur eines – das Ziel erreichen. Noch gute zehn Kilometer, dann hatte diese Qual ein Ende, dann würde er sich endlich bewiesen haben, dass er es noch konnte, dass er trotz der schlimmen Verletzungen vor einem guten Jahr immer noch genauso sportlich war wie eh und je. Und genau darum ging es schließlich.

Sein linkes Bein wehrte sich mit jedem Schritt mehr gegen die außergewöhnlichen Anstrengungen. Der Schmerz, der anfänglich nur ein leichtes Ziehen war, steigerte sich zu einem fast unerträglichen Pochen. Sein Arzt hatte zwar gesagt, dass sein Kniegelenk wieder völlig gesund wäre, doch die vernarbten Muskelstränge oberhalb seines linken Knies würden ihm wohl noch Monate, vielleicht Jahre zu schaffen machen. Das unangenehme Reißen in seinen Muskeln steigerte sich jetzt minütlich und war nach der Hälfte der Strecke schon kaum mehr zu ertragen. Ein derartiger Gewaltakt wie dieser Marathonlauf war sicher nicht förderlich für seine Genesung und doch so wichtig für seinen persönlichen Selbstwert. Er war schließlich immer sportlich gewesen, auch jetzt noch.

Das Wasser der Iller war sattgrün und reflektierte die hellen Sonnenstrahlen. Bäume und Häuser am Uferrand spiegelten sich in der Oberfläche. An dieser Stelle der Wegstrecke sah Florian immer auf, suchte den asphaltieren Fußweg am Streckenrand nach bekannten Gesichtern ab, doch er erkannte auch in dieser Runde nur seine zwei Kollegen von der Verkehrspolizei, die die Straßensperren neben der St.-Mang-Brücke überwachten. Die beiden Beamten hoben zum Gruß die Hand, und Florian nickte ihnen im Vorbeilaufen zu.

Die Zuschauer, die er gern gesehen hätte, kamen nicht.

Seufzend setzte er seinen Weg fort, überrundete einen älteren Herrn, der locker und noch recht vergnügt die Straße entlanglief und das Schlusslicht der über 300 Teilnehmer großen Sportlergruppe bildete. Auf dieser Seite der Häuserkette war es schattig und kühl und recht angenehm zu laufen, da es leicht bergab ging.

Klar, dass sie nicht kam, nach allem, was passiert war.

Er hätte sie nicht belügen dürfen, doch er hatte keinen anderen Ausweg gesehen. Sie hätte ihm verboten und mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass er an diesem Rennen teilnahm.

Erst gestern Abend hatte er seiner Freundin erzählt, dass er seine Anmeldung zur Teilnahme bereits vor Wochen eingereicht hatte und ihn absolut nichts davon abbringen konnte mitzulaufen. Jessica war sauer gewesen, richtig wütend. Heute Morgen dann hatte er seine Kniebandage auf seinen zurechtgelegten Sportklamotten gefunden. Das war ihr einziges Zugeständnis an seine Dickköpfigkeit. Gesehen hatte er sie und die beiden Kinder heute allerdings nicht. Alle drei waren in den frühen Morgenstunden bereits aus dem Haus.

Und das Allerschlimmste war: Er wusste, dass sie recht hatte. Er wusste, dass er hier und jetzt nicht laufen sollte, dass er auf ihren Rat hätte hören sollen, doch er konnte nicht anders. Das hier musste er einfach tun.

Die ungeliebte Bandage allerdings trug er und war jetzt sogar froh darüber. Der leichte Druck auf sein Bein nahm einen Teil der Schmerzen und stützte die Muskulatur. Er hatte sich seit Wochen geweigert, dieses vom Arzt verschriebene Teil zu tragen, doch jetzt tat es gut.

Es hätte ihm viel bedeutet, wenn sie ihm zugesehen hätte.

Die junge Hamburger Hauptkommissarin war vor eineinhalb Jahren eher zufällig in sein Leben getreten, und seitdem waren sie unzertrennlich. Sie war fantastisch, sie war sein Glück. Er wollte sie und die beiden Kinder nie wieder hergeben und fühlte sich, als wäre er bei ihr endlich angekommen. Sie war seine Frau.

Und sie war nicht hier.

Zäh und unheimlich langsam zogen die Kilometer dahin, die Sonne brannte auf seinen Kopf und seine Schultern, und das Bein war vor lauter Schmerz beinahe taub, doch irgendwie schaffte er auch die dritte der insgesamt vier Runden und kämpfte sich mühsam weiter. Seine Rundenzeit war nur durchschnittlich, stellte er mit einem kurzen Blick auf seine Armbanduhr fest, doch darauf kam es schließlich nicht an. Dreiviertel der Strecke hatte er geschafft und würde jetzt ganz bestimmt nicht mehr aufgeben. Er lief allein. Eine kleine Gruppe von ungefähr zehn Läufern quälte sich etwa 100 Meter vor ihm gerade an der evangelischen Kirche vorbei und bog in die Nebenstraße ein. Hinter ihm lief eine etwas größere Gruppe, doch er hörte nur ihre Schritte, deren Echo von den Wänden der eng beieinander stehenden Häuser zurücktönte.

Auf dem großen Rathausplatz hinter dem Absperrband weinte ein kleiner Junge. Er war ungefähr in Tobis Alter, doch Tobias war nicht blond wie dieser kleine Mann, sondern hatte dunkelbraune Haare. Svenja war blond. Svenja sah Jessica sehr ähnlich, obwohl sie nur ihre Nichte war. Die beiden Kinder, die er so sehr in sein Herz geschlossen hatte, als wären es seine eigenen, waren nach dem Verschwinden ihrer Mutter in der Obhut ihrer Tante. Jessica hatte nicht eine einzige Sekunde gezögert und die beiden Kinder angenommen als wären es ihre eigenen. Die Vormundschaft und das Sorgerecht waren ihr bereits wenige Wochen nach Susannes Flucht zugesprochen worden, doch eine Adoption kam nicht infrage, denn das Familiengericht tat sich schwer, eine derartige Entscheidung über den Kopf der noch lebenden Mutter zu treffen, auch wenn sie eine Mörderin war.

Zum allerletzten Mal bog er um die große Kurve bei der St.-Mang-Brücke und hob erneut grüßend die Hand, als er an seinen Kollegen vorbeilief, die schon recht gelangweilt vor ihrem Dienstwagen standen und ihrerseits jetzt nur müde nickten.

Noch vier Kilometer, dann hätte diese Tortur endlich ein Ende.

»Da kommt er ja«, hörte er eine vergnügte Kinderstimme und sah erschrocken auf. Und da standen sie, alle drei, und winkten ihm fröhlich zu.

»Lauf schneller, Florian, nicht so lahm«, brüllte die siebenjährige Svenja, riss die Arme in die Höhe und hüpfte aufgeregt auf und ab. Florian lächelte und steuerte genau auf Jessica und die Kinder zu.

»Nicht anhalten, Florian«, rief Svenja entsetzt, die jetzt begriff, dass er auf sie zulief. »Du gewinnst doch sonst nicht.«

»Sneller, sneller«, rief nun auch Tobias. Für einen Vierjährigen sprach er nach wie vor sehr schlecht, aber er war ein wunderbarer Junge.

Und Jessica?

Sie stand stumm zwischen den beiden Kindern und beobachtete jeden seiner Schritte.

Dann lächelte sie.

Und er las die Worte von ihren Lippen, auf die er heute so lange gewartet hatte.

»Ich bin stolz auf dich, Florian.«

3. Kapitel

Die alte Frau am Fenster sah müde aus. Die tiefen Falten auf ihrem Gesicht, die leicht eingefallenen Augen und der trübe Blick ließen sie alt aussehen. Richtig alt. Dabei war sie gerade Anfang 60. Andere Frauen in ihrem Alter wirkten oft noch jugendlich frisch, waren sportlich, trugen modische Frisuren, schicke Kleider und lebten ihr Leben. Doch Stine Bergmaier war nie wirklich glücklich gewesen, war nie wirklich frei, hatte nie wirklich gelebt. Sie war alt und sie fühlte sich alt.

Schon seit Jahren quälten sie Gicht und Rheuma. An manchen Tagen war es fast unerträglich, selbst die kleinsten Dinge im Haushalt zu erledigen, doch noch niemals hatte sie sich vor der Arbeit gedrückt, noch nie war auch nur irgendetwas liegen geblieben. Und so sollte es auch bleiben. Also griff sie erneut nach dem gelben Putzschwamm, ignorierte den Schmerz, der durch ihre Fingerknöchel schoss wie kleine Nadelstiche, und tauchte den Schwamm in den Eimer mit der Seifenlauge.

»Christine, lass doch das Putzen und komm mit in die Stadt. Wir können in dem Einkaufszentrum einen Kaffee trinken gehen, wenn du magst. Du musst doch mal raus.« Frederike Neuhaus stürmte fast ins Zimmer, setzte sich auf das altmodische, doch immer noch recht schöne Sofa, sprang aber sofort wieder auf und lief unruhig im Zimmer auf und ab. Stine schüttelte halb resigniert, halb amüsiert den Kopf. Ihre jüngere Schwester Rike wollte einfach nie still sitzen, obwohl sie es eigentlich gut konnte, das wusste Stine, denn sie hatte ihr, als sie noch sehr klein war, häufig vorgelesen oder mit ihr zusammen gemalt. Doch Frederike wollte nicht zur Ruhe kommen. Eigentlich war sie ihrer Schwester nicht unähnlich, auch wenn sie ihre überschüssige Energie lieber beim Tanzen oder Reiten verschwendete, als ständig nur zu putzen.

Rike war im letzten Jahr 50 geworden und somit zwölf Jahre jünger als Stine, dennoch hätte Stine rein äußerlich betrachtet schon beinahe Rikes Oma, oder zumindest ihre Mutter sein können, denn die junggebliebene Frau wirkte keinen Tag älter als Ende 30.

Stine hatte sich häufig gefragt, woran es wohl lag, dass einige Menschen schneller alterten als andere, und kam immer wieder zu dem Schluss, dass es mit den Genen, die bei ihr und Rike doch zumindest teilweise sehr ähnlich sein mussten, nicht viel zu tun hatte, wohl aber mit dem Leben, das man führte. Als jüngste Tochter von Erika und Hinnerk Neuhaus war Frederike immer der Sonnenschein der Familie gewesen, war immer der Mittelpunkt, wurde von all ihren Geschwistern und ihren Eltern verwöhnt und geliebt. Und als Hinnerk, ihr Vater, mit nicht einmal 50 Jahren bei einem tragischen Unfall auf dem Hof, den er mit seiner Familie bewirtschaftete, ums Leben kam, und ihre Mutter seinen Tod nicht verwinden konnte und nur Monate später Selbstmord beging, nahm Stine sich ihrer jüngeren Geschwister an und führte den Haushalt des alten Bauernhofes, während ihre zwei älteren Brüder den landwirtschaftlichen Teil übernahmen. Der alte Neuhaus-Hof an Schleswig-Holsteins Nordseeküste war halb Schafzucht- und halb Kohlanbaubetrieb und die Lebensgrundlage für die sieben Kinder der Neuhaus’schen Familie.

Es war eine schwere Zeit für alle, doch besonders für Stine, die mit ihren knapp 17 Jahren zum Zeitpunkt des Todes ihrer Eltern auch noch unverheiratet schwanger war und wenige Wochen später einen Sohn zur Welt brachte, den die Familie dann auch noch mit versorgen musste. Der kleine Hans und die nur fünf Jahre ältere Rike wuchsen fast wie Geschwister auf und verstanden sich immer großartig, doch da beide äußerst wild und unbezähmbar waren, machten sie nicht nur Stine das Leben auf dem Hof zur Hölle, sondern quälten auch ihre anderen Brüder und Schwestern, die im Gegensatz zu Rike und Hans ständig arbeiten mussten, anstatt spielen zu dürfen.

Schließlich entschied sich Stine, eine Heiratsanzeige zu beantworten und eine arrangierte Ehe einzugehen. Dass sie dafür ins Allgäu umziehen musste, 900 Kilometer von ihrem Geburtsort und ihren Geschwistern entfernt, störte sie nicht. Es war sogar mit ein Grund, warum sie das Angebot annahm. Die kleine Rike allerdings nahm sie mitsamt ihrem Sohn und ein paar wenigen Habseligkeiten mit, und ihre zwei ältesten Brüder waren froh darum und ließen sie bereitwillig ziehen. Wieder drei Personen weniger, die ihnen auf der Tasche lagen.

Das Allgäu mit den Bergen und den braunen Kühen und eigensinnigen Menschen schloss sie dennoch nie in ihr Herz, und obwohl ihre Kinder die neue Umgebung liebten, in der Schule schnell Anschluss fanden und fröhlich ihre Kindheit und Jugend genossen, konnte Stine nie so richtig warm werden mit ihrer neuen Heimat.

Trotzdem blieb sie, auch als ihr Mann, der fast 40 Jahre älter war als sie selbst, bereits nach wenigen Jahren starb. Sie hatte mit ihm keine Kinder, hatte ihn nie wirklich lieben gelernt und doch verband sie mit ihrem Mann ein großer Respekt, und auch die unendliche Dankbarkeit war sie ihm nie schuldig geblieben. Sie war eine gute Hausfrau, sorgte für ihn, ihren Sohn und ihre Schwester und bekam dafür im Gegenzug einen treuen und rechtschaffenen Ehemann und guten Stiefvater und die finanzielle Sicherheit auch über seinen Tod hinaus. Das kleine Haus mit dem schönen Garten war schon zu ihrer Jugend alt gewesen und doch bot es ihnen allen ein Dach über dem Kopf und ein großes Ansehen in der Nachbarschaft.

Heute allerdings war das Haus nur noch alt. Links und rechts die Straße hinauf und hinunter entstanden nach und nach modernere Häuser und kleine Wohnblocks. Neue Nachbarn zogen ein, die Straße vor dem Haus wurde breiter, die Autos größer, die sie befuhren, und die Umgebung lauter und hektischer. Doch wenn man die Schwelle zum Haus von Stine Bergmaier überschritt, trat man in eine andere Zeit, in eine ruhige, altmodische und doch schöne Zeit.

»Was ist nun, Christina? Kommst du jetzt mit?«

»Nein, Rike. Ich bin doch noch gar nicht mit der Hausarbeit fertig.« Stine schüttelte energisch den Kopf. Zumindest wollte sie es, doch ihre Bewegungen waren alles andere als dynamisch. Also zuckte sie nur mit den Schultern und schrubbte weiter mit dem Schwamm über den Fensterrahmen. »Ich bin noch nicht fertig«, wiederholte sie.

»Schon gut«, erwiderte ihre Schwester und lief bereits zur Tür. »War ja klar. Warte nicht mit dem Essen, ich gehe später noch in den Stall zu meinem Pferd und esse dann unterwegs eine Kleinigkeit.« Und schon war sie verschwunden.

Stine seufzte. Einerseits war sie immer froh gewesen, dass wenigstens Rike bei ihr im Haus blieb. Die kleine Einliegerwohnung im Dachgeschoss reichte ihrer jüngsten Schwester, die nur wenig Zeit zu Hause verbrachte, nie einen Mann oder eine eigene Familie wollte und doch ein wenig die Nähe und das Umsorgtwerden ihrer Schwester Stine genoss. Andererseits war Rike auch immer besonders anstrengend gewesen. Ihr unstetes Wesen und ihr lebhaftes Naturell kosteten Stine auch heute noch jede Menge Kraft. Hans war da ganz anders. Er war ein kluger Junge, hatte nach dem Abitur Germanistik und Latein studiert und unterrichtete jetzt als Oberstudienrat am humanistischen Gymnasium in Kempten. Er hatte früh geheiratet und insgesamt drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne, die ebenfalls alle gut geraten und der Stolz ihrer Eltern und ihrer Großmutter waren. Schon sehr früh hatte er sein Elternhaus verlassen, brauchte den Abstand zu seiner Mutter, pflegte aber nach wie vor einen regen Kontakt und achtete aus der Ferne darauf, dass es seiner Mutter an nichts fehlte. Stine konnte sich glücklich schätzen mit ihrer Familie. Trotzdem waren die Momente, in denen sie ihr Leben wirklich liebte und eins war mit ihrem Schicksal, ihrem Glauben und sich selbst, nur rar. Doch undankbar und verbittert wurde sie dennoch nie. Sie hatte ihre eigene Art, Dinge zu sehen und Schicksalsschläge hinzunehmen. Aufgeben kam nicht infrage.

4. Kapitel

Zuerst wusste niemand, was diesen markerschütternden Knall verursacht hatte. Alle Zuschauer am Rande der Laufstrecke hielten erschrocken die Luft an und sahen sich suchend um. Auch die wenigen Läufer, die die letzten Kilometer des Halbmarathons hinter sich bringen wollten, fuhren entsetzt zusammen. Einige blieben kurz stehen und liefen dann zaghaft weiter, doch niemand konnte ausmachen, woher der Lärm kam.

Da der Himmel nach wie vor wolkenlos und strahlend blau war, konnte es kein Donnerschlag gewesen sein, obwohl es sich mehr nach diesem Wetterphänomen anhörte als zum Beispiel nach zwei kollidierenden Autos. Der Knall war nicht blechern, sondern durchschnitt die Luft scharf und schneidend, einem Kanonenschlag gleich. Und für einen kurzen Moment wurde alles still.

Zu diesem Zeitpunkt war Florian Forster bereits seit guten zehn Minuten im Ziel, noch immer etwas kurzatmig von der Anstrengung und total erschöpft, aber glücklich und unheimlich stolz.

Die Schmerzen in seinem kaputten Bein waren beinahe unerträglich, gerade jetzt, da die Muskulatur wieder zur Ruhe kam und nicht durch monotone und stetige Bewegung in Gang gehalten wurde, doch das Glücksgefühl überdeckte diese Qual fast vollständig, sodass er nur ein wenig sein Knie entlastete, indem er sich an einen Laternenpfahl lehnte und sein Gewicht auf das gesunde Bein verlagerte. Zusätzlich massierte er die verkrampfte Muskulatur mit seiner rechten Hand.

»Du hast es tatsächlich geschafft«, hörte er plötzlich Jessicas Stimme hinter sich. Sie klang streng und emotionslos, doch er sah, als er sich zu ihr umdrehte, dass sie lächelte. Statt zu antworten, grinste er nur.

Sie fiel ihm um den Hals und küsste ihn.

»Ich bin so stolz auf dich«, wiederholte sie, doch dann wurde der Ausdruck auf ihrem Gesicht streng und sie hob drohend den Zeigefinger. »Aber ich warne dich, Freundchen, so etwas machst du nie wieder.«

Florian nickte gehorsam und zwinkerte ihr zu. Dann zerwuselte er Svenjas Haarschopf, die mit ihrem jüngeren Bruder neben Jessica stand und jetzt heftig protestierte, und boxte Tobias liebevoll gegen die Schulter.

»Danke«, flüsterte er und meinte sowohl die Tatsache, dass sie ihm seine kleine Flunkerei so kompromisslos vergab, als auch, dass sie jetzt bei ihm war, um diesen bedeutenden Moment mit ihm zu genießen.

»Hey, alter Mann. Bist du auch endlich im Ziel?« Ewe Buchmann, Florians langjähriger Freund und Gerichtsmediziner des kriminaltechnischen Labors in Kempten, schlug ihm mit einer solchen Wucht auf die Schulter, dass der Hauptkommissar gequält aufstöhnte. »Nana, was jammerst du denn so. Du verträgst aber auch gar nichts mehr.« Ewe, der ebenfalls am Halbmarathon teilgenommen hatte, war etwas kleiner als Florian, wie er Anfang 30 und bereits seit über 20 Minuten im Ziel. Lächelnd drehte er sich zu Jessica und grüßte kopfnickend.

»Alles klar?«

»Ja«, gab Jessica zurück. »Ich bin nur froh, dass er noch heil ist«, lachte sie und hakte sich bei ihrem Freund unter. »Hast du den Knall auch gehört? Was war das bloß?«

In dem Moment, als sie die Frage stellte und der junge Gerichtsmediziner langsam den Kopf schüttelte und mit den Schultern zuckte, um zu zeigen, dass auch er sich über den Lärm gewundert hatte, klingelte Jessicas Telefon.

»Berthold?«, rief sie ins Telefon, als sie den Anrufer schließlich erkannte. »Was verschafft mir denn die Ehre deines Anrufes? Oder wolltest du nur hören, ob dein Chef endlich im Ziel ist?« Jetzt lachte sie und zwinkerte Florian zu, dann nickte sie einmal, zweimal und starrte plötzlich entsetzt auf irgendeinen Punkt weit hinter dem großen Platz vor der Residenz.

»Ist gut … ja, er ist hier bei mir direkt vor der Kirche … Natürlich, ich sag’s ihm.« Mit dem Daumen drückte sie auf den roten Knopf auf dem Display ihres Handys und unterbrach das Gespräch, ohne sich zu verabschieden.

»Was war denn?«, fragte Florian als Erster und sah seine Freundin besorgt an. Jessica schaute auf die beiden Kinder, dann zu Ewe, dann zu Florian.

Erwin Buchmann reagierte sofort. »Na ihr zwei?«, sprach er jetzt die Kinder an. »Wie sieht es aus? Habt ihr Lust auf ein Eis? Ich gebe eins aus«, schlug er vor und gab seiner Stimme einen unbekümmerten Ausdruck. Dennoch spürte man seine Anspannung. Er nahm Svenja und Tobi an die Hand und zog sie von Jessica und Florian weg direkt zu dem kleinen Eiswagen, dessen Besitzer bei diesen Temperaturen und der ausgelassenen Stimmung unter den Zuschauern und Läufern sicher ein gutes Geschäft machte.

Jessica kam ohne lange Vorrede gleich auf den Punkt.

»Der Lärm von vorhin war ein Schuss, Florian. Berthold kommt gleich mit einem Streifenwagen und holt dich ab. Der Tatort ist ganz in der Nähe.«

»Ein Schuss? Auf wen wurde geschossen?« Der Hauptkommissar wunderte sich nicht darüber, dass ausgerechnet er zum Tatort sollte, denn eigentlich hatte er an diesem Wochenende keine Bereitschaft. Er war sofort dabei, sich möglichst viele Informationen zu beschaffen, und schaute sich bereits nach Berthold um. Die Dienststelle war nur wenige 100 Meter von der Lorenzkirche entfernt, und sein Kollege würde sicher jeden Augenblick eintreffen.

»Es war Jonas, Jonas Hauser.«

Florian sah Jessica erstaunt an. »Jonas Hauser hat geschossen?« Sein Kollege Jonas Hauser war Verkehrspolizist, und seine Aufgaben beschränkten sich hauptsächlich auf allgemeine Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen. Jonas war ein netter Kerl und recht umgänglicher Polizist, der auch mal Fünfe gerade sein ließ und zusammen mit seiner Frau Romina ein gern gesehener Gast auf den privaten Feiern seiner Kollegen war. Warum ausgerechnet Jonas auf irgendjemanden schießen sollte, war Florian unbegreiflich. Doch als er Jessica ansah, schüttelte diese nur leicht den Kopf. In ihren Augen schimmerten Tränen.

Und dann begriff Florian plötzlich.

»Wie schlimm ist er verletzt?«, rief er und ergriff Jessicas Oberarme mit seinen Händen.

Jessica schaute zu ihm auf und schniefte.

»Er ist tot.«

Der Anblick war grauenhaft. Doch nicht die Verletzung, das kleine Einschussloch direkt auf der Brust seines uniformierten Kollegen, war es, was in Hauptkommissar Forster Übelkeit hervorrief und seine Hände zum Zittern brachte. Es war der Ausdruck auf dem Gesicht. Jonas Hauser starrte ihn mit aufgerissenem Mund und offenen leblosen Augen an, und sein toter Blick wirkte irgendwie erstaunt. So, als würde er sich über etwas wundern, so, als würde irgendetwas nicht in Ordnung sein. Dieser Ausdruck war grotesk und unwirklich in solch einer Situation und ließ Florian das Blut in den Adern gefrieren.

Als der Hauptkommissar wenige Minuten zuvor zusammen mit Berthold den Tatort erreicht hatte, war bereits alles abgesperrt, und zwei weitere Streifenwagen versperrten nicht nur die Zufahrt, sondern auch die Sicht, so gut es eben ging. Dennoch sammelten sich die ehemaligen Zuschauer des Stadtmarathons an den rot-weiß gestreiften Plastikbändern, um einen Blick auf diese makabre Szene zu werfen. Florian Forster hasste diese Schaulustigen, hatte es aber aufgegeben, sich lautstark darüber aufzuregen und die Gaffer heftig fluchend zu vertreiben. Am Anfang seiner Karriere hatte er es noch ein paar Mal auf diese Art oder durch Appellieren an den gesunden Menschenverstand probiert, doch schnell festgestellt, dass in solchen Ausnahmesituationen wie dieser keine normalen Regeln galten. Moral und Menschlichkeit wurden kurzerhand aus den Angeln gehoben und machten der Neugierde und Sensationslust Platz. Und ein Polizistenmord auf offener Straße war wirklich sensationell, wenn auch auf eine grauenhafte Art und Weise.

»Wer tut nur so etwas?«, stammelte der Kollege des Ermordeten, Heinz Gleiser, neben ihm. Seine Stimme brach, und er schniefte laut. Dabei starrte er wie gebannt auf den toten Jonas Hauser.

Heinz Gleiser war ein erfahrener, etwas in die Jahre gekommener Streifenpolizist. Beruflich hatte er selten mit mehr zu tun als einem wütenden Autofahrer, der sich über einen Strafzettel beschwerte. Mit seiner Arbeit war er mehr als zufrieden gewesen und hatte es mit Absicht vermieden, die kriminalistische Laufbahn einzuschlagen. Mit toten Menschen wollte er nichts zu tun haben. Und jetzt lag hier auf dem staubigen Asphalt der Mann, mit dem er bereits seit vier Jahren zusammengearbeitet hatte. Und er war tot.

Hauptkommissar Forster legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter, wusste jedoch, dass es wenig nützen würde. Heinz Gleiser würde sich der gesamten Tragweite dieses Mordes erst in den nächsten Stunden wirklich bewusst werden und dann vermutlich einen Seelsorger oder Psychologen brauchen, um mit diesem schrecklichen Ereignis fertig zu werden.

»Ich würde dich gern nach Hause schicken, Heinz«, begann der Hauptkommissar vorsichtig. »Doch zuerst musst du mir noch kurz erzählen, was genau passiert ist. Kannst du das?«

Heinz seufzte, nickte dann aber.

»Ich weiß nicht viel«, begann er leise. »Ich habe das Ganze gar nicht richtig mitbekommen.« Er nahm seine Mütze ab und strich sich mit der rechten Hand nervös durch sein schütteres Haar. Dann setzte er die Mütze wieder auf seinen Kopf und rückte sie gerade.

»Wir hatten uns unterhalten, Jonas und ich, über sein neues Auto, über das Wetter und so. Was sollten wir auch anderes tun? Der Marathon war fast vorbei, die Straßensperren funktionierten tadellos, und alle beachteten die Absperrungen.« Er sah Florian an, als erwartete er Widerspruch oder irgendeinen Einwand, doch dieser blieb still.

»Wir haben uns also unterhalten«, begann er erneut. »Und dann griff sich Jonas plötzlich an die Brust und sah mich merkwürdig an. So fragend oder erschrocken irgendwie. Der Schuss wurde mir erst gar nicht richtig bewusst. Erst als der Jonas langsam nach hinten fiel, begriff ich, was passiert war, ging neben dem Streifenwagen in Deckung, zog meine Waffe und suchte die Umgebung nach einem möglichen Schützen ab.« Er deutete mit der Hand auf die gegenüberliegende Straßenseite und dann mit einem großen Bogen auf die Straßen links und rechts neben dem Wagen und schüttelte dann den Kopf.

»Ich habe absolut nichts gesehen«, fuhr er fort. »Die Menschen, die in der Nähe waren, liefen erschrocken auseinander und suchten Schutz in Eingängen oder hinter Zäunen und Bäumen. In der ganzen Hektik war ich ein paar Mal kurz davor, auf einen unschuldigen Passanten zu schießen, weil ich so voller Panik war, dass ich nicht mehr klar denken konnte. Nebenbei habe ich versucht, über Funk nach Hilfe zu rufen. Es hat ewig gedauert, bis die erste Unterstützung kam.« Er seufzte wieder. »Der Notarzt hat sofort Jonas Tod festgestellt, und die Kollegen suchen bereits seit 20 Minuten die Gegend ab. Bisher ohne Erfolg. Der Schuss kann nur aus dieser Richtung gekommen sein. Hinter uns war der Streifenwagen, und Jonas ist eindeutig von vorn erschossen worden.« Jetzt füllten sich seine Augen mit Tränen.

»Danke, Heinz. Ich übernehme jetzt. Berthold?« Florian Forster drehte sich zu seinem Kollegen um und winkte ihn zu sich. »Tu mir einen Gefallen und bringe Heinz nach Hause. Nimm dir morgen frei«, schlug er jetzt dem Streifenpolizisten vor. »Übermorgen kommst du dann zu mir und unterschreibst deine Aussage, okay?«

Wenn man sich an einem Tatort befand, dann funktionierte man einfach. Das brachte die Erfahrung mit sich. Jeder kannte die Abläufe, jeder tat genau, was er tun musste und genau zur richtigen Zeit. Es wurden Fotos gemacht, die Umgebung nach Spuren abgesucht, schließlich die Leiche weggeschafft und der Tatort gesäubert. Jedes Mal der gleiche Ablauf, jedes Mal Routine, jedes Mal eben nur ein Job. Doch wenn man das Opfer persönlich so gut kannte, dann war es anders.

Ohne sich noch um all die Schaulustigen zu kümmern, ging Florian Forster neben dem Ermordeten in die Hocke, legte seine rechte Hand an die Wange seines Freundes und drehte den toten Kopf mit den geöffneten leblosen Augen zu sich. Dann legte er seine linke Hand über Jonas Gesicht und schloss die Augen. Jetzt wirkte Jonas Hauser beinahe friedlich. So, als würde er nur schlafen, gleich die Augen wieder aufschlagen und einen dummen Witz reißen. Und obwohl ihn dieser Anblick ein wenig hätte beruhigen sollen, traf dieser friedvolle Ausdruck Florian noch mehr als zuvor. Die Tränen in seinen eigenen Augen hielt er zurück, schniefte einmal laut und vernehmlich, stand dann auf und sah sich suchend um.

»Hauptkommissar Forster?« Jemand rief von der anderen Straßenseite nach ihm, und Florian sah den jungen Beamten sofort. Er stand am Fuße einer Metallleiter, die zur ersten Etage eines Baugerüstes führte, und winkte ihn heran, indem er den Arm weit nach oben streckte und mit der Hand kreisende Bewegungen in der Luft machte. Auch der gequälte Ausdruck auf seinem Gesicht fiel dem Hauptkommissar sofort auf. Also überquerte er mit wenigen großen Schritten die schmale Nebenstraße, schaute erst seinen Kollegen an und sah dann an dem Baugerüst hoch, das die komplette Front des alten Gebäudes vor ihm bedeckte und zusätzlich mit weißer Plane eingehüllt war.

»Herr Hauptkommissar«, ergriff der Polizist erneut das Wort. »Dort oben.« Er deutete mit dem Zeigefinger auf das Gerüst. »Bitte folgen Sie mir. Wir haben den Schützen gefunden.«

Zuerst begriff Florian nicht, warum sie den Täter nicht einfach nach unten brachten, und wollte sich schon beschweren, dass er mit seinem angeschlagenen Bein jetzt auch noch Leitern erklimmen musste, doch dann schloss er, dass der Täter möglicherweise nicht mehr eigenständig herunterkommen konnte, weil er bereits selbst verstorben oder zumindest verletzt war. Also folgte er dem Beamten in die dritte Ebene des Baugerüstes und erwartete eine zweite Leiche.

Doch als der junge Polizist vor ihm endlich stehen blieb, beiseite trat und den Blick freigab auf das Geschehen an diesem Tatort in luftiger Höhe, hatte er solch einen Anblick wirklich nicht erwartet und musste sich kurz abwenden. Dort auf dem kalten schmutzigen Metall des Baugerüstes lag ein Junge. Er schien nicht älter als zwölf, war klein und dürr. Das zarte kindliche Gesicht mit den geschlossenen Augen wirkte ängstlich und sorgenvoll, doch das war es nicht, was in Kommissar Forster Übelkeit und verständnisloses Entsetzen hervorrief, sondern die weite offene Wunde an dem zierlichen Hals des Jungen, ein langer hellroter Schnitt, der über einen Zentimeter aufklaffte, weil der Kopf des Jungen über die Kante der rostigen Lauffläche des Gerüstes hing und den Hals so überdimensional streckte. Über die Wange des Jungen lief ein breites Rinnsal roten Blutes und tropfte langsam gegen den Mauervorsprung an der Wand des Gebäudes. Die frisch verputzte Wand, das Metallgerüst und die weiße Plastikplane auf der anderen Seite waren über und über mit Blut besudelt, das aus der offenen Halsschlagader des Kindes in hohem Bogen herausgespritzt war, ehe das Herz des Jungen aufgehört hatte zu schlagen. Er hatte enorm schnell sehr viel Blut verloren, war ausgeblutet, abgeschlachtet, einfach zerfetzt worden. Wer konnte so grausam sein, ein Kind derart hinzurichten? Und hatte dieses Kind wirklich seinen Kollegen erschossen? Ein Jagdgewehr war neben dem Jungen ordentlich an einen Metallträger gelehnt, sorgsam dort drapiert worden und ebenfalls mit frischem hellroten Blut bedeckt. In der rechten Hand hielt das Kind ein großes Messer. Die besudelte Klinge war mindestens 20 Zentimeter lang und vermutlich die Ursache für die grausame Wunde am Hals. Hatte der Junge sich selbst die Kehle aufgeschnitten? War so etwas überhaupt möglich?

Erst jetzt bemerkte Florian Forster den zweiten Polizisten, der neben dem Kind stand und sich schwach ans Geländer lehnte. Er starrte gebannt auf seine über und über mit Blut verschmierten zitternden Hände und schaffte es nicht, sich aus seiner Schockstarre zu lösen.

»Hey«, sagte Florian, als er selbst seine Stimme und seine Fassung wieder erlangte, und berührte den Beamten vorsichtig an der Schulter. »Kommen Sie, gehen Sie mit Ihrem Kollegen hinunter. Schicken Sie mir den Gerichtsmediziner und die Spurensicherung hoch und waschen Sie sich die Hände.«

Der junge Mann nickte und setzte sich schließlich in Bewegung.

Minuten vergingen.

Florian wartete geduldig auf die Beamten, die den zweiten Tatort sichern sollten. Er hätte auch unten auf seine Kollegen warten können, doch er wollte den Jungen nicht allein lassen. Er tat ihm leid, er wollte nicht, dass er einsam zurück blieb. Komisch, dass er so fühlte, denn das Kind war schließlich einerseits tot, andererseits vermutlich der Mörder seines Kollegen, doch er konnte nicht anders. Allerdings konnte er die Leiche auch nicht mehr ansehen, lehnte sich also ebenso wie der junge Beamte vor ihm mit etwas Abstand zum Ermordeten an das Geländer, ließ den Kopf hängen und schloss die Augen.

Genau so fand ihn wenige Minuten später sein alter Freund Erwin Buchmann, der Gerichtsmediziner.

Kurz davor, einen seiner dummen Witze über den schwachen Magen seines Freundes zu reißen, warf er einen Blick auf die Leiche und musste jetzt selbst schlucken. Er hatte schon viel gesehen. Verletzungen, die viel schlimmer waren, abgetrennte Gliedmaßen oder schreckliche Quetschungen, doch ein so junger zerstörter Körper kam ihm selten unter und er würde sich nie daran gewöhnen, dass auch Kinder auf so brutale Weise aus dem Leben schieden.

Mit zwei großen Schritten war er bei der Leiche, untersuchte sie kurz und konnte nur das feststellen, was sowieso bereits klar war. Der Junge war seit einer guten halben Stunde tot, verblutet und binnen weniger Sekunden verstorben. Die Todesursache war der Schnitt in seinem Hals. Auch das war keine Neuigkeit.

»Wir gehen jetzt runter«, befahl Ewe schließlich seinem Freund und legte ihm behutsam die Hand auf den Oberarm. »Wir müssen dem Team von der Spurensicherung Platz machen.«

Er schob Florian auf das Loch zu, das im Boden der rostigen Metalldielen war und den Weg über die Leiter nach unten freigab. »Sie werden den Jungen dann runter bringen.«

Florian nickte und stieg schließlich die Leiter hinunter.

5. Kapitel

Die ganze nächste Woche hielt sich das Wetter. Der Frühling hatte sich nach einem langen harten Winter endlich durchgesetzt, und die ersten Blumen blühten bereits in den Vorgärten der Häuser.

Seit Anfang des Jahres arbeitete Jessica vormittags drei Tage die Woche in der Kanzlei von Paul Dornhagen, des Mannes, der mit ihrer Schwester Susanne liiert war, bei dem Susanne als Anwältin mehrere Monate im letzten Jahr tätig war, und der sich nun ebenso wie alle Beteiligten schuldig fühlte, den Irrsinn Susannes nicht erkannt zu haben. Genau deshalb hatte er Jessica diesen Job in Aussicht gestellt.

Jessica hatte sich lange Zeit gelassen, doch schließlich entschieden, dass es das beste Jobangebot sein würde, das sie in ihrer Situation bekommen konnte, und deshalb angenommen. Montags bis mittwochs erledigte sie nunmehr die Post, kochte Kaffee, sortierte Unterlagen und nahm Telefongespräche entgegen. Es war eine langweilige, recht anspruchslose Aufgabe, doch sie verdiente etwas Geld und hatte die Nachmittage und ein sehr langes Wochenende frei für die beiden Kinder. Ihr neuer Chef Paul Dornhagen war außerdem recht entgegenkommend, wenn es um Freizeit und Urlaub ging, und so waren ebenfalls die Schulferien für Jessica arbeitsfrei, wenn es ihr nicht gelang, einen Babysitter zu organisieren.

Manchmal vermutete Jessica, dass sich Paul Dornhagen, der eigentlich ein eiskalter und knallharter Rechtsanwalt ohne Skrupel war, sich mit seiner Großzügigkeit nur Jessicas Verschwiegenheit erkaufen wollte. Paul Dornhagen war seit vielen Jahre verheiratet und würde alles dafür tun, dass seine Ehefrau nichts von dem Verhältnis zu Jessicas Schwester erfahren würde. Doch das war sein Problem. Jessica hatte einen gut bezahlten Job, der Rest interessierte sie herzlich wenig.

Die Sonne schien auch heute wieder warm und hell. Jessica verbrachte den Nachmittag im kleinen Garten hinter dem Reihenhaus und genoss den aufkommenden Frühling von ihrem Liegestuhl aus. Die Kinder spielten in der Sandkiste direkt neben der Terrasse und stritten ausnahmsweise einmal nicht. Als ihr Telefon klingelte, reagierten die Kinder gar nicht.

»Grothe«, meldete sich Jessica, sah kurz nach Svenja und Tobias, ging dann mit dem Hörer am Ohr ins Wohnzimmer und ließ die beiden im Garten zurück.

»Jessy?« Es war Florian. »Ich wollte nur sagen, dass ich heute nicht komme. Ich muss noch arbeiten. Grüß die Kinder von mir, ja?«

Jessica seufzte. Sie kannte Florian, wusste, dass ihm der aktuelle Fall, der Tod seines Kollegen Jonas und dieser mysteriöse Mord an dem Jungen, sehr zu schaffen machte und er nicht locker lassen würde, bis er all die aufkommenden Fragen geklärt hatte, doch sie war enttäuscht, dass er sie so wenig einbezog. Sicher war sie keine Kriminalkommissarin mehr, durfte interne Ermittlungsergebnisse gar nicht erfahren, aber sie hätte ihn immerhin einmal in den Arm nehmen können. Er hätte mit ihr reden können, über belanglose Dinge, über Unwichtigkeiten, um sich abzulenken, um Ruhe zu finden und den Kopf einmal wieder freizubekommen.

»Ist gut«, sagte sie nur, schob die freie Hand in die Hosentasche und starrte aus dem großen Wohnzimmerfenster in den Garten.

»Ach, und morgen hole ich dich um neun Uhr ab, wenn du wirklich mit willst«, fügte er noch hinzu, und Jessica hörte an seiner Stimme, dass er bereits mit den Gedanken wieder woanders war und schnell das Gespräch beenden wollte.

»Ja, ist gut. Natürlich komme ich mit.« Schon seit vorgestern, seit der Termin für Jonas Hausers Beerdigung feststand, hatte Jessica immer wieder bestätigt, dass sie an der Trauerfeier teilnehmen würde, und war langsam genervt von Florians wiederkehrenden Fragen.

»Gut, dann bis um neun. Schlaf gut.«

»Du auch.« Sie legte auf und seufzte erneut.

Dann griff sie noch einmal zum Hörer und wählte die Nummer ihres Vaters.

Bereits nach zweimaligem Klingeln nahm ihr Vater ab.

»Hallo Tochter. Wie geht’s dir?« Jessica liebte die tiefe und ruhige Stimme ihres Vaters. Seit ihre Mutter gestorben war, telefonierten die beiden regelmäßig und redeten manchmal stundenlang. Herbert Grothe hatte zwar immer viel um die Ohren, traf sich mit Freunden, machte Kurzreisen und hatte angefangen, Golf zu spielen, doch Jessica wusste, wie einsam ihr Vater eigentlich war. Ihre Eltern hatten sich sehr geliebt, und ohne ihre Mutter fehlte halt etwas im Leben von Herbert Grothe. Auch Jessica vermisste ihre Mutter sehr, und obwohl das Verhältnis zu ihrem Vater schon in ihrer Kindheit immer viel besser war als das zu ihrer Mutter, war deren Tod für Jessica eine Tragödie.

»Das wollte ich dich auch gerade fragen, Papa«, rief sie fröhlich ins Telefon. Doch ihr Vater hörte den traurigen Unterton ihrer Stimme heraus. Es war beinahe unheimlich, wie gut er Stimmungen wahrnahm und jede Lüge überführte. Ob es reine Menschenkenntnis oder die langjährige Erfahrung eines inzwischen pensionierten Hauptkommissars war, wusste Jessica nicht, doch ihrem Vater etwas vorzumachen, war einfach unmöglich.