12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ibidem

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Edition Noema

- Sprache: Deutsch

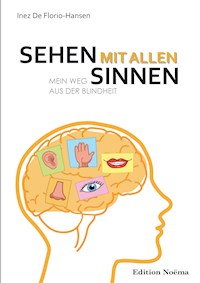

Inez De Florio-Hansen, von Geburt an blind, erzählt die faszinierende und bewegende Geschichte ihres visuellen Erwachens, als sie sich im Alter von 48 Jahren einer erfolgreichen Operation unterzieht – und plötzlich sehen kann, aber, so seltsam sich das auch anhört, genau dies – das Sehen – erst Schritt für Schritt erlernen muss, um sich die ungewohnt neue visuelle Welt zu erschließen. Während das Sehen für uns mit keinerlei Anstrengung verbunden ist, stellt es für Blindgeborene, die plötzlich sehen können, eine besondere Herausforderung dar. Dies zeigt sich auch darin, dass mehr als die Hälfte der Patienten, die durch eine OP zum Sehen gelangen, mit den neuen, überwältigenden visuellen Eindrücken und Anforderungen so wenig zurechtkommen, dass sie als einzigen Ausweg den Selbstmord sehen. De Florio-Hansen ging trotz vieler Schwierigkeiten zielstrebig ihren Weg – wobei die Blindheit ihrer ersten 48 Lebensjahre sie nicht davon abhielt, später, sehend, noch eine brillante akademische Karriere als Professorin für Fremdsprachenforschung und Interkulturelle Kommunikation zu durchlaufen. Sie eröffnet uns in ihrer kleinen Autobiografie nicht nur erstaunliche Einblicke in die oft so andersartige Alltagswelt der Blinden und Sehgeschädigten sowie deren Interaktion mit Sehenden, sondern gibt auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse auch einen aufschlussreichen Bericht über das Erlernen des Sehens und die Vorzüge der visuellen Wahrnehmung, ohne die Bedeutung des Sehsinns überzubewerten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

ibidem-Verlag, Stuttgart

Inhalt

1 Man sieht nur mit dem Herzen gut … (Antoine de Saint-Exupéry)

2 Best of Elvis

3 Blind ist derjenige, der nicht sehen will

4 Kommunikation dient dem Ich (Jens Wildenhain)

5 Liebe auf den ersten Blick

6 Lernen am Modell

7 Farben, Formen und optische Täuschungen

8 Eine Kreuzung ist eine Kreuzung ist eine Kreuzung

9 Die etwas andere Alphabetisierung

10 Verhüllungskünstler

11 Jazztanz mit offenen Augen

12 Fernhören mit Bildern

13 Vom Augen-Verwirr-Buch zum Jahrgangsbuch

14 Bilanz: Sehen mit allen Sinnen

Ausblick in den Himmel

Anmerkungen

1 Man sieht nur mit dem Herzen gut … (Antoine de Saint-Exupéry)

Das Auge sagte eines Tages: »Ich sehe hinter diesen Tälern im blauen Dunst einen Berg. Ist er nicht wunderschön?«Das Ohr lauschte und sagte nach einer Weile: »Wo ist der Berg? Ich höre keinen!«Darauf sagte die Hand: »Ich versuche vergeblich, ihn zu greifen. Ich finde keinen Berg!«Die Nase sagte: »Ich rieche nichts. Da ist kein Berg!«Da wandte sich das Auge in eine andere Richtung. Die anderen diskutierten weiter über diese merkwürdige Täuschung und kamen zu dem Schluss: »Mit dem Auge stimmt etwas nicht!«

Khalil Gibran

An den genauen Zeitpunkt kann ich mich nicht mehr erinnern, auch weil ich der Nachricht zunächst keine besondere Bedeutung beigemessen habe. Irgendwann Ende der 1980er Jahre kam Marco, mein Mann, wiederholt darauf zu sprechen, es sei inzwischen möglich, auch eine starke Sehbehinderung durch eine Augenoperation zu beheben. Er habe gelesen, russische Chirurgen hätten ein Verfahren entwickelt, mit dem sie Sehbehinderten und sogar Blinden zum Sehen verhelfen könnten.

»Und wie soll das gehen?«

»Wenn ich es richtig verstanden habe«, erwiderte mein Mann, »entfernen sie die Linsen des Patienten mit entsprechenden Geräten und ersetzen sie durch Kunststofflinsen.«

Ich blieb skeptisch, obgleich ich allen Grund gehabt hätte, mich zu freuen. Für Außenstehende ist meine abwartende, wenn nicht gar ablehnende Haltung sicher nur schwer nachzuvollziehen, denn ich war von Geburt an schwer sehbehindert. Die Nachricht hätte eigentlich einen Hoffnungsschimmer für mich bedeuten müssen, aber ich empfand es zunächst nicht so. Ich hatte mich mit meiner Blindheit längst arrangiert. Natürlich war manches umständlich und zeitraubend, und ich war in vielen Fällen auf fremde Hilfe, besonders die von Marco, angewiesen. Aber dafür wurde ich – zumindest aus meiner Sicht – hinreichend entschädigt. Meine anderen Sinne, besonders das Gehör und der Tastsinn, waren weit besser ausgebildet als bei vielen Sehenden.1 Und sie sind es immer noch: Auch heute noch beschränke ich mich bei der Zubereitung einer Pizza nicht auf den Blick durch die Glasscheibe des Backofens. Ich öffne die Röhre und orientiere mich am Geruch und vor allem an dem brutzelnden Geräusch. Ich achte auf das, was man hört, nämlich den Herzschlag der Pizza.

Die bessere Ausbildung der vorhandenen Sinne ist darauf zurückzuführen, dass Teile des Gehirns, die eigentlich für das Sehen ausgelegt sind, andere Aufgaben im neuronalen Netzwerk übernehmen. Fast alle Blindgeborenen oder früh erblindeten Menschen berichten über dieses Phänomen. So beschreibt der Neurowissenschaftler Beau Lotto den Fall eines blinden Jungen, der sich mit Hilfe der sogenannten Echoortung (Echolocation) orientiert: Es gelingt ihm, einzelne Räumlichkeiten und Objekte zu identifizieren, indem er mit der Zunge schnalzt. Aufgrund des Widerhalls weiß er, wo er sich in einem Raum befindet und welche Gegenstände er vor sich hat.2

Bis dahin hatte ich mir nie ernsthaft gewünscht, sehen zu können. Um genau zu sein, ich hatte nie einen Gedanken daran verschwendet. Viele Jahre später habe ich aufgrund von Nachforschungen herausgefunden, dass ich keine Ausnahme war. Die meisten blind geborenen oder früh erblindeten Menschen empfinden keinen Mangel; sie kommen im Alltag gut zurecht.3 Das zeigt auch die Geschichte von Saliya Kahawatte. In seinem Roman Mein Blind Date mit dem Leben, der auch verfilmt wurde, erzählt er in Einzelheiten, wie es ihm Jahre lang gelungen ist, seine Umgebung über seine starke Sehbehinderung, eine Netzhautablösung, hinwegzutäuschen.4 In seiner Schilderung fand ich mich größtenteils wieder, denn auch ich hatte entsprechende Verhaltensweisen ausgebildet. Mit Außenstehenden sprach ich selten über meine Schwierigkeiten mit dem Sehen. Was hätte das gebracht? Hätten sie mich überhaupt verstanden? Wie wären sie nach meiner Offenbarung mit mir umgegangen? Als Kahawatte schließlich einen Zusammenbruch erleidet, entscheidet er sich dafür, zu seiner Blindheit zu stehen. Es gelingt ihm, sich seinen Alltag und sein Berufsleben so einzurichten, dass er gut zurechtkommt. »Ich bin mit mir selbst im Reinen, ich kenne meine Ziele, ich erreiche sie«, und »Ich bin ein reicher Mensch. Ich genieße jeden Tag«, schreibt er selbst.5

Natürlich gehören dazu Willenskraft und Ausdauer. Wiederholte Male wollten wohlmeinende Betreuer Saliya Kahawatte zur Tätigkeit in einer Besenwerkstatt bewegen, die übliche Beschäftigung für Blinde. Auch heute noch werden im Internet handgemachte Bürsten und Besen in Blindenarbeit beworben.6 Saliya leistete erfolgreich Widerstand. Er führt diesen und ähnliche Ratschläge darauf zurück, dass Sehende sich nur selten in einen Blinden hineinversetzen können, vor allem weil die nötigen Kontakte fehlen. Dass das in meiner Kindheit und Jugend ganz anders war, erzähle ich in den folgenden Kapiteln.

Mit dem, was er selbst erzählt, kann ich mich, wie gesagt, ohne Weiteres identifizieren: »Im privaten Alltag behalte ich meine Augenprobleme bis heute oft für mich – aus vielen Gründen. Wichtigster Grund: die Unsicherheit der Sehenden im Umgang mit Blinden. Wenn ich unvermittelt sage: Ich bin hochgradig sehbehindert oder Ich bin fast blind, dann wissen die allermeisten Menschen erst einmal nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie reagieren erschrocken, mitleidig, traurig, peinlich berührt. Oft hilfsbereit, aber unbeholfen. Meistens total verspannt. Dafür kann und will ich ihnen keine Vorwürfe machen, ihr Verhalten ist begründet. Es hängt damit zusammen, dass Sehende und Blinde einander von Kindesbeinen an kaum begegnen. Sie werden in der Schule getrennt, oft schon im Kindergarten. Ein Wahnsinn!«7

Leider bleibt die schulische Inklusion von Seh- und anderen Sinnesbehinderten trotz der UN-Behindertenrechtskonvention bis heute Wunschdenken, weil an den Schulen die entsprechenden Voraussetzungen fehlen. Folglich gibt es in vielen Fällen kuriose Fehleinschätzungen von Sehenden, was das Leben von Blinden angeht. So berichtet ein blinder Blogger, ein Mann Anfang der Vierzig, von einer denkwürdigen Fahrt in der Münchener S-Bahn 8. Ihm gegenüber nimmt eine jüngere Frau Platz, die sich eingehend nach seinen Lebensumständen erkundigt. Er gibt bereitwillig Auskunft. Schließlich fragt die Dame in der überfüllten Bahn recht laut: »Sagen Sie mal, haben Blinde eigentlich Sex?« Die in der Nähe sitzenden und stehenden Fahrgäste horchen auf. Der blinde Blogger ist an solche Fragen gewöhnt und antwortet ohne Scheu: »Ja sicher, wenn Sie wollen, können wir es ja gleich einmal probieren.« Daraufhin steigt die junge Frau an der nächsten Haltestelle aus.

Generell verwundert es nicht, dass nur wenige blind geborene oder früh erblindete Menschen einen Eingriff in Erwägung ziehen, obwohl sich die Möglichkeiten komplizierter Augenoperationen im 21. Jahrhundert noch beträchtlich verbessert haben. Auch Saliya Kahawatte sieht keine Notwendigkeit, sich einer entsprechenden Operation zu unterziehen. Seinem Gefühl nach wäre das der pure Stress. »Vielleicht hätte ich mit meinem ungewöhnlich stark ausgebildeten Tast-, Hör- und Geruchssinn plus neuem Augenlicht den totalen Durchblick? Die Vorstellung finde ich abenteuerlich ...«9

Weiter noch als Kahawatte geht Isaac Lidsky, der Geschäftsführer einer großen US-amerikanischen Firma. In einem (videographierten) TED Talk10 nennt Lidsky gleich zu Beginn fünf Annahmen zu seiner Person und fordert die Zuhörer auf, sich zu überlegen, welche davon wahr und welche erfunden sind. 11 Die vierte Vorgabe lautet: Ich verlor mein Augenlicht aufgrund einer seltenen, genetisch bedingten Augenkrankheit. Da Lidsky keinerlei Anzeichen von Blindheit aufweist – er klappt den Blindenstock erst später auf – glauben viele, dass er auf keinen Fall blind sei. Schon dieser Start zu seinem Vortrag zeigt die besondere Einstellung von Lidsky zu seinem Schicksalsschlag.

Als bei ihm eine genetisch bedingte Augenerkrankung festgestellt wurde, für die es keine erfolgversprechende Therapie gab, war er 12 Jahre alt. Bis zur völligen Erblindung vergingen über 10 Jahre. Das gab ihm Zeit, gründlich darüber nachzudenken, was Sehen bedeutet. Für die meisten Menschen ist Sehen unmittelbar und passiv. Man öffnet die Augen und sieht die Welt vor sich. Sehen heißt glauben; es wird mit der Wahrheit beziehungsweise mit der Realität gleichgesetzt. Viele führen das darauf zurück, dass die Evolution uns dazu prädestiniert hat, vorrangig den Gesichtssinn einzusetzen. Ein großer Teil der Hirntätigkeit fokussiere auf das Sehen. Anatomie-Lexika geben an, dass die tägliche Wahrnehmung etwa zu 70 % über die Augen läuft.Das ist ohne Zweifel plausibel, solange man diese Erkenntnisse nicht in Frage stellt. Sehen ist keineswegs alles. Das sieht man auch daran, dass Teile des Gehirns bei Geburtsblinden umfunktioniert werden. Auch bei mir übernahmen sie, wie bereits dargelegt, Funktionen, die ursprünglich für das Sehen bestimmt waren.

Im Laufe der Jahre stellte auch Lidsky fest, dass das, was wir sehen, nicht die universelle Wahrheit ist; es ist nicht die objektive Realität. Vielmehr ist es eine einzigartige, persönliche virtuelle Realität, die unser Gehirn meisterhaft konstruiert. Sehen ist seiner Erfahrung nach eine Illusion, die durch die zunehmende Verschlechterung seines Sehvermögens zerstört wurde.Jeder erschafft sich demnach seine Realität selbst. Zur Bekräftigung seiner Überzeugungen führt er Helen Keller an, die taubblinde amerikanische Bürgerrechtlerin. Schlimmer als Blindheit, schreibt sie, sei der Mangel an Vorstellungskraft (vision). Im Übrigen geht das als Kapitelüberschrift gewählte Zitat aus Der kleine Prinz von Saint-Exupery bekanntlich so weiter: Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.

Sicher stellt Isaac Lidsky eine Ausnahme dar. Der Verlust seines Sehvermögens bedeutet für ihn keine Einschränkung; vielmehr empfindet er seine Blindheit sogar als Bereicherung. Das kann man damit erklären, dass sein psychisches Immunsystem besonders gut ausgebildet ist.12 Es bewirkt den Schutz vor der Erfahrung negativer Emotionen. Dabei werden Informationen unbewusst ignoriert, transformiert und konstruiert, um ein desaströses Erlebnis für den Betroffenen erträglicher erscheinen zu lassen. Da visuelles Feedback Lidsky nicht erreicht, sind alle in seiner Umgebung, insbesondere seine Mitarbeiter, gehalten, ihm ein verbales Feedback zu geben. Seine Behinderung zwingt sie dazu, ihm zu sagen, was sie denken und Zweideutigkeiten zu vermeiden. Er kommuniziert mit ihnen auf einem vertieften Niveau, und vor allem: Sein Team weiß dadurch, dass das, was sie denken, für ihn wirklich zählt.

Mit Blick auf Kahawatte und Lidsky, die stellvertretend für zahlreiche andere Sehbehinderte stehen, kann man festhalten, dass eine Operation nur dann sinnvoll und zielführend ist, wenn tatsächlich ein Leidensdruck besteht. Bei vielen von Geburt an Blinden ist der Wunsch, sehen zu können, jedoch entweder gar nicht vorhanden oder nicht besonders stark ausgeprägt. Natürlich gibt es auch bei Blinden Dinge, die sie gern sehen würden. Mike May, als Kind bei einem Unfall erblindet, vermisste nichts in seinem Leben als Blinder.13 Dennoch hätte er gern einmal ein Landschaftspanorama und vor allem schöne Frauen mit eigenen Augen gesehen. Als er in der Mitte seines Lebens erfolgreich operiert wird – es handelt sich um eine Stammzellentransplantation –, hat er Schwierigkeiten mit der Gesichtserkennung und dem perspektivischen Sehen, die offenbar im Laufe der Jahre nicht geringer geworden sind.14 Wie wir weiter unten sehen werden, haben andere noch weit größere Probleme mit dem neu erworbenen Sehsinn. In vielen Fällen können erfolgreiche Operationen sogar höchst negative Folgen haben. Es gibt aber auch Patientinnen und Patienten, für die das neu erworbene Sehvermögen eine Bereicherung darstellt.

Nun wäre das Spektrum nicht annährend vollständig, wenn ich nicht noch ein weiteres Bespiel für den Umgang eines Betroffenen mit seiner Blindheit anführen würde. Saliya Kahawatte nimmt, wie wir erfahren haben, seine schwere Sehbehinderung gelassen hin und gestaltet sein Leben nach seinen Vorstellungen. Isaac Lidsky sieht in seiner Blindheit sogar einen Gewinn, gestattet sie ihm doch eine vertiefte Kommunikation mit seinen Gesprächspartnerinnen und -partnern, besonders im beruflichen Bereich. Er gewinnt dem Schicksalsschlag, der ihn überraschend getroffen hat, etwas Positives ab. Manche Menschen besitzen außerdem die Gabe, aus Rückschlägen zu lernen und darin sogar einen Ansporn zu größeren Leistungen zu sehen. Auf einen einfachen Nenner gebracht, kann man sagen: Sie lernen aus Schicksalsschlägen und sogar aus eigenen Fehlern. Sie wachsen über sich hinaus. Selbstverständlich gibt es Menschen mit einem auf Wachstum ausgerichteten Selbstbild nicht nur unter Sehenden, sondern auch unter Blinden.15

Ein weiteres interessantes Beispiel, auf das ich später aufmerksam wurde, ist Andy Holzer, ein blind geborener Österreicher, der seit der Jahrtausendwende die sieben höchsten Berge der Welt bezwungen hat. Schon als Kind war es sein Traum, eines Tages den Mount Everest zu besteigen, was damals noch keinem Blinden gelungen war. Im Jahr 2014 waren er und sein Team gezwungen, die Besteigung wegen eines Lawinenunglücks abzubrechen. Auch einen erneuten Versuch im darauffolgenden Jahr musste Holzer wegen einer Erdbebenkatastrophe vorzeitig beenden. Nun könnte man annehmen, Holzer habe diese Fehlschläge als Wink betrachtet, das Schicksal nicht weiter herauszufordern. Weit gefehlt! Am 21. Mai 2017 schaffte es Holzer mit zwei Partnern, den Everest bis auf den Gipfel zu besteigen. Befragt man ihn nach den Gründen für sein Durchhaltevermögen, stellt man überrascht fest, dass es gerade die Rückschläge waren, die ihn in seinem Vorhaben bestärkten. Seinem Erlebnisbericht hat er den Titel Mein Everest gegeben.16 Damit unterstreicht er, dass er nicht einfach den Mount Everest bestiegen hat wie viele andere vor ihm. Es geht ihm um die besondere Herausforderung, die für ihn damit verbunden war. Aus seinem Buch gewinnt man den Eindruck, dass Rückschläge für ihn einfach dazugehören – irgendwie scheinen sie ihn zu beflügeln.

Von solch außergewöhnlichem, bewundernswertem Verhalten war und bin ich weit entfernt. Aber immerhin stand ich schließlich einer Operation nicht länger ablehnend gegenüber. Ich hatte Monate Zeit gehabt, das Für und Wider abzuwägen. Schließlich wurden mein Mann und ich durch italienische Freunde auf einen russischen Augenarzt aufmerksam, der in der Nähe von Mailand tätig war. Wir beschlossen, ihn auf alle Fälle zu konsultieren. Nach sorgfältigen Untersuchungen kam er zu dem Schluss, dass meine Erfolgsaussichten bei fünfzig zu fünfzig lagen. Er riet daher von der Operation ab. Würde sie nicht zum Erfolg führen, könnte es sein, dass ich das verbliebene Sehvermögen einbüßen würde und in absoluter Dunkelheit versank.

Oft nehmen sehende Menschen an, die Welt eines Blinden sei vollkommen schwarz. Das ist aber nur selten der Fall. Die wenigsten stellen einem jedoch die Frage, ob man überhaupt etwas sieht und wenn ja, was man sieht. Das belegt die von Kahawatte angesprochene Unbeholfenheit im Umgang mit Sehgeschädigten und Blinden.

Vor allem deshalb erinnere ich mich immer noch an das folgende Gespräch. Irgendwann zu Beginn unserer Freundschaft fragte mich Alina, die Kusine eines Schulkameraden:

»Was siehst du eigentlich?«

Ich überlegte kurz, wie ich es ihr erklären sollte und sagte dann:

»Ich sehe alles verschwommen, wie durch einen dichten Nebel. Meine Welt ist zwar nicht komplett dunkel, aber ich sehe keine Farben. Entfernung fängt bei mir nach wenigen Zentimetern an. Alles, was weiter weg ist, nehme ich nicht wahr.«

»Also bist du sehr stark kurzsichtig. Wieviel Dioptrien sind es denn?«

Diese konkrete Frage gefiel mir. Über eine Mitleidsbekundung hätte ich mich geärgert, freilich ohne es zu zeigen.

»Um minus 15 Dioptrien. Auf dem rechten Auge ist es etwas mehr, links etwas weniger.«

»Ich habe einmal gehört, dass stark kurzsichtige Menschen oft am Grauen Star leiden.«

»Ja, bei mir war er sogar angeboren. Außerdem sind da noch kleinere Fehlbildungen, über die ich nicht so genau Bescheid weiß.«

Auf den Grauen Star war es zurückzuführen, dass ich oft Doppelbilder und Lichthöfe um die Objekte herum sah. Auch das räumliche Sehen ließ sehr zu wünschen übrig, aber ich konnte mich grob orientieren. Ich versuchte dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Dann sah ich den Mond eben mit einer entsprechenden Lichtquelle drum herum gleich zwei- oder dreimal. »Gute Monde, ihr geht so stille …!«

2 Best of Elvis

Der Tastsinn ist ein Lebensprinzip, ohne ihn gibt es kein Leben. Es werden Menschen blind oder taub geboren, aber ohne den Tastsinn ist noch niemand auf die Welt gekommen.

Martin Grunwald

»Cecilia! Cecilia!«17 schallte es vom gegenüberliegenden Bahnsteig zu mir herüber. Obwohl wir seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr gehabt hatten, erkannte ich David sofort an der Stimme. Ausgerechnet in diesem Augenblick fuhr mein ICE ein. Es blieb nicht einmal Zeit, ihm meine E-Mail-Adresse zuzurufen.

Von meinen Schulkameraden schätzte ich David am meisten. Er war zwei Jahre älter als ich und machte bald Abitur. Wann immer es sich einrichten ließ, begleitete er mich auf dem Schulweg. In der Regel wartete er morgens vor seinem Elternhaus auf mich. Zu meiner besseren Orientierung sprach er mich schon aus einiger Entfernung an. Er holte mich aber nie bei mir zu Hause ab. Hinterher ist mir klar geworden, dass er meine Selbstständigkeit nicht unnötig einschränken wollte. Wo ich es seiner Meinung nach allein schaffen konnte, ließ er mich machen. Anfänglich wies er mich auf die größten Stolpersteine auf unserem über zwei Kilometer langen Schulweg hin. »Hier musst du aufpassen. Das Pflaster ist immer noch nicht ausgebessert!« Seine Hinweise nahm er nach und nach zurück. Vor allem ließ er mich nie merken, dass ich auf Hilfe angewiesen war. Im Gegenteil, er ermunterte mich sogar, das eine oder andere kleine Experiment zu wagen. Wie stolz war ich, als ich zwei Treppenstufen auf einmal nehmen konnte. Erst aufwärts und dann sogar abwärts!

David fasste mich auch nicht dauernd an, wie es die meisten anderen taten. Unter dem Vorwand, mir behilflich zu sein, nahmen sie mich bei der Hand, fassten mich am Arm oder packten mich einfach bei den Hüften. Meine Abwehrreaktionen nahmen sie nicht wahr. Vielleicht zeigte ich mein Unbehagen auch nicht deutlich genug, denn letztlich musste ich für jede Art von Unterstützung dankbar sein. Vermutlich war ich sogar selbst die Ursache für den ungewollten Körperkontakt. Ich hatte stets das Bedürfnis, alle und alles durch Betasten zu erkunden. Das ist bei Blinden und Sehgeschädigten eine Selbstverständlichkeit. Zudem kann man den Tastsinn, durch den man auch den eigenen Körper spürt, nicht unterdrücken.

Obgleich ich David gut kannte, hatte ich von seinem Äußeren nur eine vage Vorstellung. Natürlich habe ich meine Freundinnen und Freunde danach gefragt. Ich ließ mir alle Menschen in meinem Umfeld beschreiben, und die Jungen erst recht. »Du, der sieht ganz toll aus, groß und schlank, dunkle Locken, ein passendes Gesicht«, sagte Alina über ihren Cousin. Das konnte ich mir irgendwie vorstellen.

Deutlich erinnere ich mich an einen denkwürdigen Nachmittag in Davids Wohnung. Es war die Zeit des ersten Hypes um Elvis Presley. Die Songs gefielen natürlich auch mir. Den Hüftschwung bekam ich aber nicht hin, dazu waren die Beschreibungen meiner Klassenkameraden und Freundinnen zu vage. Schon mit dem Hula-Hoop-Reifen – sie kamen damals groß in Mode – tat ich mich schwer. Irgendwie schaffte ich es schließlich doch. Aber da war ja auch der Reifen. Wenn er herunterfiel, hieß es: weiterüben!

Ich erzählte David von meinem Wunsch, den Hüftschwung von Elvis nachzuahmen: »Weißt du, sie beschreiben es einfach nicht genau genug. Was heißt hier: eine Hüfte nach oben, die andere gleichzeitig nach unten und möglichst noch das passende Knie anheben und nach innen drehen?« Wenn man es nicht gesehen hatte, konnte man es sich einfach nicht vorstellen. Ein Manager – und der konnte sehen – soll zu Elvis gesagt haben: »Ich weiß nicht, wie du es machst, aber mach weiter so!«

Auf dem Nachhauseweg sagte David eines Tages zu mir: »Wenn Du willst, kannst du mit nach oben kommen. Ich zeige dir, wie es geht.« Das war ein Angebot! Davids Eltern waren beide berufstätig. Wir hatten die Wohnung für uns und konnten den Plattenspieler so laut aufdrehen, wie wir wollten. Außerdem war ich mir sicher, dass David niemals etwas gegen meinen Willen tun würde. Ich weiß bis heute nicht, ob es mir wirklich unangenehm gewesen wäre. Ich war schon fast siebzehn Jahre alt! Und für mich hatten Umarmungen eine ungleich größere Bedeutung als für Sehende.

Also gingen wir in Davids Wohnung. Kaum hatte er die Tür aufgeschlossen, hörte ich Vogelstimmen.

»Rotkehlchen im Käfig, wie scheußlich! Wieso hast du mir nie davon erzählt?«

»Woher weißt du, dass es Rotkehlchen sind?«

»Mein Großvater hat es mir auf unseren Spaziergängen beigebracht. Wenn ich die Vögel schon nicht sehen konnte, sollte ich sie wenigstens am Gezwitscher erkennen.«