19,99 €

Mehr erfahren.

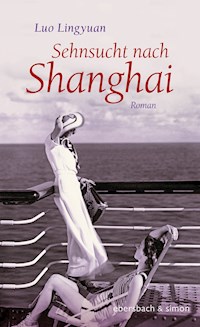

- Herausgeber: ebersbach & simon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine leidenschaftliche Liebe in Shanghai. Shanghai 1935: Klug, schön und unkonventionell, passt die amerikanische Journalistin Emily Hahn perfekt in die schillernde Stadt der Abenteurer, Dichter und Dandys. Mit ihrem Gibbon ist sie stets Mittelpunkt der mondänen Dinnerpartys von Victor Sassoon, ihre China-Reportagen für den New Yorker sind ein Riesenerfolg. Als sie den attraktiven Lyriker und Verleger Shao Sinmay kennenlernt, ist es Liebe auf den ersten Blick – und der Beginn einer leidenschaftlichen Affäre. Durch ihn bekommt sie Zutritt zur gehobenen chinesischen Gesellschaft und die einmalige Chance, eine Biografie über die berühmten Soong-Schwestern zu schreiben. Doch schon bald werfen die politischen Ereignisse ihre Schatten voraus … Ein bewegender Roman über eine Frau, die unbeirrt ihren Weg geht, und zugleich eine spannende Zeitreise in das Shanghai der wilden Dreißigerjahre. "Wann immer sich mir die Gelegenheit bot, habe ich bewusst den Weg eingeschlagen, der ins Ungewisse führte." Emily Hahn

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Luo Lingyuan

Sehnsucht nachShanghai

Roman

Wann immer sich mir die Gelegenheit bot,habe ich unbewusst den Weg eingeschlagen,der ins Ungewisse führte.

Emily Hahn

Inhalt

Prolog

Ein aufregender Tag

Eine zarte Umarmung

»Ich kann nicht ohne dich leben«

Prinzessin auf der schiefen Bahn

Einunddreißig

Haben oder nicht haben?

Krieg

Kehrtwende

Eine chinesische Hochzeit

»Wir müssen kämpfen!«

Unerwarteter Besuch

Eine Romanze von internationaler Bedeutung

»Hong Kong Holiday«

Chongqing

»Ich will Charles«

Liebe und Stacheldraht

Epilog

Nachwort

Quellen und weiterführende Literatur

Prolog

An jenem Abend saß Emily mit ihrer Freundin Bernardine im International Arts Theatre in einer Loge unmittelbar neben der Bühne. Auf dem Podium diskutierten – ungewöhnlich genug – je zwei europäische und chinesische Schriftsteller mit heiligem Ernst über den skandalösen Roman von D. H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover, der in England noch immer verboten war, aber hier im frivolen Shanghai von den Intellektuellen geschätzt und gefeiert wurde. Ihr leicht erhöhter Sitzplatz bot ihr Gelegenheit, sich auf dezente Weise im Saal umzusehen. Einige Gesichter kannte sie bereits flüchtig. Es saßen Millionäre, Aristokraten, Diplomaten, hohe Beamte, Schriftsteller, Künstler und Journalisten im Saal. Eine exklusive Gesellschaft, aber ihr Blick blieb an niemandem hängen.

Sie wollte sich schon wieder der Bühne zuwenden, da entdeckte sie einen jungen Chinesen, der in einer Reihe am Rand saß. Er hatte ein blasses, schmales Gesicht mit einer hohen Stirn und eine Nase wie ein griechischer Gott. Über dem weichen, geschwungenen Mund schwebte ein winziger, schmaler Schnurrbart wie ein Schatten. Von seiner dunkelbraunen chinesischen Robe aus Seide vom Hals bis zum Knöchel umhüllt, sah er wunderschön, zart und schlank aus, als lebte er von Luft und Liebe und einer Handvoll Gedichten. Sein geheimnisvolles Lächeln erinnerte sie an die Mona Lisa. Er war zwar ein Mann, aber hatte auch feminine Züge. Und er hatte etwas hochkultiviert Aristokratisches an sich. Ein chinesischer Märchenprinz? Atemlos, wie vom Blitz getroffen, mit leicht geöffneten Lippen starrte Emily ihn an.

Der junge Mann spürte ihren Blick und erwiderte ihn. Was er sah, überraschte und faszinierte ihn: eine betörend schöne Frau mit dunklen Augen in einem blauen Satinkleid, eine Frau mit sinnlichem Blick, vollen Lippen und einem Körper, der Sanftheit, Lust und Intelligenz ausstrahlte. Er konnte nicht glauben, was ihm da widerfuhr.

Dies geschah am 12. April 1935 in der französischen Konzession in Shanghai. Die dreißigjährige jüdische Amerikanerin Emily Hahn aus St. Louis, Bergbauingenieurin mit abgeschlossenem Studium, Weltreisende, Journalistin, Schriftstellerin und regelmäßige Kolumnistin der Zeitschrift The New Yorker, und der achtundzwanzigährige, verheiratete Dichter, Verleger und Millionär Zau Sinmay aus Shanghai verliebten sich buchstäblich auf den ersten Blick. Es begann eine Liebe, die ihrer beider Leben veränderte und über ihren Tod hinaus bis heute in ihren Völkern nachwirkt.

Ein aufregender Tag

›Ich habe mich wieder auf die Straße geschmissen. Wer wird mich diesmal lieben und auffangen?‹, fragte die innere Stimme. Emilys Blick schweifte weit in die Ferne. Sie liebte neue, unbekannte Orte mit ihren Geheimnissen und ihrem Zauber. Sie war knapp dreißig und schon viel gereist. Immer, wenn die Lage unerträglich wurde und sie keinen Ausweg mehr sah, machte sie einen radikalen Schnitt und schlug einen neuen Weg ein. So zwang sie ein neues Leben herbei.

Nun war es wieder so weit. Ihre Liebe zu einem verheirateten Hollywood-Autor war – wie nicht anders zu erwarten – bitter enttäuscht worden, und sie suchte nach einem Ausweg. Ihre schöne Schwester Helen, die ihrerseits eine gescheiterte Ehe verarbeiten musste, schlug eine kleine Reise nach Shanghai vor, ins Sündenbabel des Fernen Ostens, wo Engländer, Franzosen und Amerikaner florierende Konzessionen errichtet hatten und ein Leben in Saus und Braus führten. Im Jahr 1935 war das allerdings keine Kleinigkeit. Man reiste per Schiff, und mitten auf dem Pazifik, tausend Meilen von der kalifornischen Küste entfernt, erklärte ihnen der Kapitän der Chichibu Maru, dass er durchaus nicht die Absicht habe, Shanghai anzulaufen. Er setzte sie in einem japanischen Hafen ab, und die beiden Schwestern verbrachten drei ungeplante, doch bezaubernde Wochen auf der Kirschblüteninsel. Von den japanischen Bombenflugzeugen, Kriegsschiffen, Soldaten und Panzern sahen sie nichts, sondern trafen nur höfliche Zivilisten und ihre schweigsamen, schönen Frauen.

Ihre Ankunft in China erfolgte im Morgengrauen auf einem schmuddeligen kleinen Postdampfer, und das schrille, quirlige Shanghai war zunächst eine große Enttäuschung. Emily – ihre Familie und Freunde nannten sie »Mickey« – wäre am liebsten nach Afrika weitergefahren, aber sie kannte sich gut genug, um zu wissen, dass nur eine leidenschaftliche, romantische Liebesaffäre sie von der schmählichen Niederlage in Hollywood würde erlösen können. Auch wenn die grellen Farben und die Menschenmassen, die ständig in Bewegung waren, sie irritierten, musste sie gestehen, dass Shanghai sie reizte. Die Stadt war anders als alles, was sie bisher gesehen hatte.

Das Begrüßungskomitee bildete ihre Freundin Bernardine Szold-Fritz, die Helen und Emily aus Chicago kannten. Sie trug einen Turban aus Seide und feine goldene Ohrringe in auffälliger Größe. Genauer gesagt: Sie war von Kopf bis Fuß mit luxuriösen Accessoires bedeckt. Sie stammte aus einer jüdisch-ungarischen Familie, hatte einen englischen Geschäftsmann geheiratet und war inzwischen die tonangebende Dame der Gesellschaft in Shanghai. Glücklicherweise war sie auch eine echte Freundin und umarmte die beiden Frauen aus der Heimat mit Wiedersehensfreude und Herzlichkeit.

Sie stiegen ins Auto und fuhren als Erstes zum Bund, der größten Sehenswürdigkeit der Stadt. Hier am Huangpu-Fluss war in den Jahrzehnten nach dem Opiumkrieg eine stolze Straße mit prächtigen Verwaltungspalästen im europäischen Stil entstanden, in denen Banken, große Handelshäuser und die Vertretungen der europäischen Kolonialmächte ihren Reichtum und ihre Herrschaftsansprüche zur Schau stellten. Entlang des Ufers verlief eine lange Promenade mit Schatten spendenden Bäumen, elektrischen Laternen, bequemen Bänken und einem wunderbaren Blick auf den breiten Fluss, auf dem Motorbarkassen, Dschunken und Lastkähne hin und her fuhren.

»Das ist das Cathay, eins der besten Hotels weltweit und die zweitgrößte Sehenswürdigkeit der Stadt«, sagte Bernardine und zeigte auf ein hohes Gebäude. »Ich habe da eine Suite für euch reserviert.«

Emily erschrak. Das zwölfstöckige weiße Hotel ragte über seine Umgebung hinaus wie ein Schwan. Sie hatte zwar einiges Geld für die Reise gespart, aber dieses Luxushotel überstieg ihre Mittel bei Weitem, das wusste sie auf den ersten Blick. »Liebling«, sagte sie. »Ich bin keine Millionärin wie du. Meine Schreiberei macht mich nicht reich, und seit einem Monat habe ich nur Ausgaben. Hast du nicht eine andere Unterkunft für mich?«

»Wenn du mich so fragst …«, Bernardine warf ihrer Freundin einen prüfenden Blick zu. »Du kannst natürlich in unserem Gästezimmer schlafen, Mickey.« Emily bedankte sich voller Enthusiasmus. Aber Bernardine gab noch nicht auf: »Wie ist es mit dir, Helen?«

Diesmal hatte sie mehr Glück. »Ich möchte dir nicht zu viele Umstände machen, Bernardine«, sagte die wohlhabende Noch-Ehefrau. »Ich gehe gern ins Cathay. Ich habe schon davon gehört.«

»Eine gute Entscheidung. Ich bin mir sicher, du wirst nicht enttäuscht sein«, zwitscherte Bernardine fröhlich. »Ich werde euch so bald wie möglich mit dem Besitzer bekannt machen«, sagte sie augenzwinkernd. »Er ist ein reizender Mann, durch und durch englisch, ein richtiger Gentleman, und er liebt schöne Frauen. Vielleicht treffen wir ihn schon heute Abend.«

Der Tag war ein wilder Wirbel, erst nach dem Mittagessen hatte Emily ein paar Stunden für sich und konnte sich ausruhen. Sie legte sich in ihrem dämmrigen Zimmer aufs Bett und starrte die Decke an.

Wohin nur mit mir?, fragte sie sich. Am Abend sollte eine literarische Soirée in einem kleinen Theater in der französischen Konzession stattfinden. Sie sollte als brillante junge Autorin und Kennerin der literarischen Szene vorgestellt werden. Ich werde mein blaues Kleid anziehen, dachte sie, ehe sie einschlief.

Tatsächlich lernten die beiden Schwestern noch am selben Abend den vielleicht reichsten Mann von Shanghai kennen, den Hotelbesitzer, Gentleman, Pferde- und Frauenliebhaber Sir Victor Sassoon.

Er hatte ein feines, aristokratisches Gesicht, trug einen kurzen Schnurrbart und einen eleganten, maßgeschneiderten Abendanzug. Er betrat das Foyer des kleinen Theaters wie ein König. Mit dem Monokel am rechten Auge sah er aus, als könnte er jeden Menschen auf Anhieb durchschauen. Zwar begann sich sein grau meliertes Haar schon zu lichten, aber er war immer noch jungenhaft und charmant. Er lächelte herzlich, als ihm Helen und Emily vorgestellt wurden.

»Was für zwei entzückende Damen!«, sagte er. »Bernardine hat schon überall mit Ihrer Schönheit geprahlt. Wie ich sehe, hat sie nicht übertrieben.«

Emily fühlte sich sofort zu ihm hingezogen, aber ihr scharfes journalistisches Auge registrierte auch seine Hand, die sich auf einen Elfenbeinstock stützte, und das linke, hinkende Bein, das selbst in diesem maßgeschneiderten Anzug deutlich dünner aussah als das andere. Sie hatte Mitleid mit ihm. Sie wusste, er war ein Kriegsheld und Opfer des Krieges zugleich. Als Sohn einer reichen jüdischen Familie aus Bagdad hatte der Harrow-Schüler Sassoon in Cambridge studiert und im Weltkrieg beim Royal Flying Corps gedient. Im Jahr 1916 überlebte er einen Absturz nur knapp und erlitt dabei schwere Verletzungen. Vor elf Jahren hatte er das Vermögen und den Titel eines Baronets von seinem Vater geerbt und viel Geld in das aufstrebende Shanghai investiert. Er führte ein glanzvolles Leben, aber jedermann wusste, dass er ein Kriegsversehrter war. Wie schade, dachte Emily, sonst hätte er bestimmt zahlreichen Frauen das Herz gebrochen.

Und plötzlich fiel ihr mit Schrecken das Thema des heutigen Abends ein: Lady Chatterley’s Lover. Was würde Sassoon wohl empfinden, wenn davon die Rede war, dass Lady Chatterley ihren muskulösen Wildhüter begehrte, weil ihr Ehemann gelähmt war und im Bett nichts mehr ausrichten konnte? Einen Mann wie Sassoon gewissermaßen öffentlich mit den sexuellen Bedürfnissen lebenshungriger junger Frauen zu konfrontieren, wäre nicht nur unschicklich, sondern auch taktlos und grausam gewesen. Fieberhaft überlegte sie, wie sie eine Katastrophe abwenden und Sassoon am Besuch der Veranstaltung hindern könnte, aber während sie noch überlegte, fuhr ihre Schwester ihr in die Parade und nahm das Heft in die Hand.

»Sie haben hier ein erstklassiges Hotel aufgebaut«, sagte sie lautstark. »Es zeugt von ausgezeichnetem Geschmack.«

Sie überhäufte Sassoon mit Komplimenten zu seinen Leistungen als Geschäftsmann, Mäzen der Künste und Gastgeber. Emily wurde beiseitegedrängt, hatte bald neue Hände zu schütteln und musste sich mit anderen unterhalten. Bernardine hatte ihren Auftritt an diesem Freitag in den lokalen englischen Zeitungen angekündigt, und einige Journalisten und Schriftsteller waren gekommen, um sie kennenzulernen.

Eine Klingel ertönte und brachte die glückliche Wendung und eine Lösung für Emilys Dilemma. Sie kehrte zu ihrer Schwester zurück, um mit ihr in den Saal zu gehen. Etwas neidisch sah sie, dass sich Helen immer noch mit Victor Sassoon unterhielt. Ihre große Schwester verstand es offenbar, den mächtigen Mann zu bezaubern. Dieser jedoch drehte sich auf seinem Spazierstock zu ihr um und sagte leise: »Ich kann leider nicht bleiben. Das Leben ist zu kurz, um Podiumsgesprächen zu lauschen. Ich muss schon genug eigene Partys veranstalten.« Emily nickte erleichtert. Aber der elegante Hotelbesitzer war noch nicht fertig. »Ich werde stattdessen Ihre Schwester zu einem Dinner entführen«, sagte er und fügte mit einem hintersinnigen Lächeln hinzu: »Sie sind hier ja leider nicht abkömmlich, soviel ich weiß.«

Emily glaubte nicht richtig gehört zu haben. Ging es hier so weiter wie zu Hause in St. Louis, in Chicago und in New York? Musste sie immer noch mit ihren Schwestern um Aufmerksamkeit konkurrieren? Schnappte ihr die zwei Jahre ältere Helen wieder einmal einen potenziellen Verehrer weg? Emily ärgerte sich, ließ sich aber nichts anmerken. Sie liebte ihre Schwester, aber sollte sie an ihrem großen Abend wegen Helen eine weitere Niederlage einstecken? Sie warf ihr einen gereizten Blick zu. Vergebens: Helen hatte nur Augen für Victor Sassoon und lächelte geschmeichelt, als wäre Emily gar nicht da. »Ich sehe, Helen ist entzückt von Ihrer Einladung«, sagte Emily spitz. »Sie sind einfach ein unwiderstehlicher Mann.«

Sassoon schien die Spannung zu spüren, die in der Luft lag. »Wie wäre es nach dem Empfang? Da haben Sie vielleicht Zeit, oder?«, sagte er freundlich. »Ich werde Sie abholen, dann können wir alle zusammen noch etwas trinken und Ihre Ankunft feiern.«

Dass der reichste Mann Shanghais sie abholen wollte, schmeichelte ihr nun doch sehr, und sie lächelte. »Sie sind wirklich ein ganz unwiderstehlicher Mann«, erwiderte Emily, entschuldigte sich und ging in den bereits dunklen Saal.

Als Emily den jungen Chinesen am Rand der Sitzreihe entdeckte, spürte sie heiße Begierde in sich aufsteigen. Sie konnte sich zwar nicht vorstellen, dass ein so auffallend schöner Mann keine Ehefrau hatte, aber da sie ihn nicht heiraten und kein braves Leben mit ihm führen wollte, war das kein Hindernis für sie. Sie brannte darauf, den jungen Mann näher kennenzulernen.

Und tatsächlich wurden sie einander offiziell vorgestellt auf dem Empfang für Emily in einem Restaurant. »Hier eine fleißig schreibende Schriftstellerin und hier ein Verleger und Dichter. Das könnte passen wie ein Schiff zum Wasser«, sagte die Gastgeberin lächelnd.

»Oh, ich liebe Poesie und Poeten, und manchmal schreibe ich selbst auch Gedichte«, sagte Emily, schaute Zau Sinmay in die Augen und wünschte sich nichts sehnlicher, als in sie einzutauchen.

»Dichten, gute Bücher lesen und drucken, das sind die schönsten Betätigungen auf der Welt. Ich bin ein glücklicher Mensch«, sagte der Mann nicht ohne Stolz. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Miss Hahn.«

Emily musste lächeln. Ein Träumer ist er, genau wie ich, dachte sie. Er war ungefähr so groß wie sie und aus der Nähe noch schöner. Gleich mit seinem ersten Satz hatte er ihre Seelenverwandtschaft bestätigt. Und obendrein besaß er noch eine weitere wichtige Fähigkeit. »Sie sprechen perfekt Englisch«, sagte Emily.

»Danke«, sagte er bescheiden. »Ich habe in Cambridge studiert. Aber in Shanghai sprechen viele Chinesen gut Englisch.«

Andere Gäste wollten mit Emily reden und drängten sie auseinander. Später beim Essen saßen sie an verschiedenen Tischen. Sie konnten an diesem Abend kein Wort mehr wechseln, aber Emily glaubte, genug zu wissen. Was sie herausgefunden hatte, ließ ihr Herz schneller schlagen. Auf einmal hatte sie keine Eile mehr, die Stadt zu verlassen. Ganz im Gegenteil: China erschien ihr jetzt wie das verheißungsvollste Land auf der Welt.

Der Hotelbesitzer hielt sein Versprechen. Gegen elf trat ein livrierter Chauffeur ins Restaurant und teilte Emily mit, Sir Victor und ihre Schwester säßen draußen im Wagen und wollten sie abholen. Emily verabschiedete sich von der Gesellschaft und trat auf den großen schwarzen Rolls-Royce zu, der auf sie wartete.

Helen war sehr vergnügt und offenbar leicht beschwipst. Sir Victor hatte sie nicht nur mit einem köstlichen Essen, sondern auch mit reichlich Champagner traktiert. »Komm rein, Schwesterherz«, rief sie, als hätte sie den Wagen schon in Besitz genommen.

»Ja, kommen Sie, meine Schöne!«, wiederholte Sir Victor, der ebenfalls bester Laune schien. »Helen hat mir so viel von Ihnen erzählt.«

»Ich hoffe, nur Gutes.« Emily setzte sich auf den leeren Platz neben Sir Victor.

»Natürlich, nur Gutes, Mickey! Oder darf ich Sie Mickey Mouse nennen?«

»Gewiss«, lachte sie. Es blieb ihr wohl auch nicht viel anderes übrig.

Der Chauffeur fuhr los. »Du bist der König von Shanghai«, sagte Helen. »Willst du uns nicht ein paar von deinen Schätzen zeigen?«

Victor Sassoon war geschmeichelt. »Machen wir eine kleine Spritztour! Es ist zwar dunkel, aber ich lasse alles beleuchten, was ich gebaut habe. Shanghai soll strahlen! Das ist das Hotel Metropolitan«, sagte er und deutete nach links. »Und das da, die Broadway Mansions an der Garden Bridge, habe ich auch gebaut. Neunzehn Etagen! Das höchste Gebäude der Stadt.«

Emily war der Komplex schon aufgefallen, als ihre Barkasse vom Hafen hereinkam. »Steht da wie ein Riese«, sagte sie anerkennend. »Ich mag diese Art-déco-Architektur.«

»Das Hamilton House gehört ebenfalls mir«, sagte Sir Victor und zeigte erneut mit dem Finger.

Es folgten Theater, Kinos, Apartment- und Mietshäuser, Speicher … Die Liste seiner Reichtümer nahm einfach kein Ende. In Emily wurde die Journalistin wach. »Wissen Sie denn selbst noch, was Ihnen alles gehört? Wie viele Immobilien sind es genau?«, fragte sie.

»Über tausend bestimmt. Aber es lohnt sich. Shanghai ist die Stadt der Zukunft, das Paris des Ostens. Der Wert der Immobilien steigt ununterbrochen.« Sir Victor war stolz auf alles, was er für Shanghai, und alles, was Shanghai für ihn getan hatte. Seine Vorgänger hatten die diversen Familiengeschäfte in Bombay konzentriert und wurden jeden Tag reicher, aber er bevorzuge China, erzählte er. Die Freiheiten, die man als Europäer in Shanghai genoss, gebe es nirgendwo sonst auf der Welt. Das Opiumgeschäft sei zwar nicht mehr das, was es mal war, seit es auf Druck der Amerikaner, dieser ewigen Tugendbolde, streng reguliert wurde, aber mit Hotels, Banken und Automobilen konnte man auch viel verdienen.

Sein Hauptquartier sei das Cathay Hotel in der Nanking Road 20, dort bewohne er ein Luxusapartment in der höchsten Etage. Aber er habe auch ein paar Villen am Stadtrand, wo er in idyllischer Umgebung private Stunden mit Familienangehörigen und Freunden verbringen könne, sagte er.

Je weiter das Auto nach Westen fuhr, desto weniger Häuser gab es. Schließlich glitten sie durch ein hohes Tor in einen umzäunten Park und hielten vor einer Villa im englischen Landhausstil. »Wow«, sagte Helen. »Man kommt sich vor wie im Märchen. Echtes Fachwerk und trotzdem ganz modern. Sehr vornehm.«

Die Schwestern machten ein paar Schritte im schwach beleuchteten Garten. Es war herrlich still, das chaotisch lärmende, überfüllte Shanghai schien weit entfernt. Die Frauen sogen die nach Rosen und Nelken duftende Luft ein und entdeckten gleich nebenan noch eine weitere Villa. »Wer ist dein Nachbar?«, fragte Helen.

»Das Haus gehört auch mir. Wenn ich allein komme, bin ich da drüben. Aber hier ist mehr Platz für Gäste. Die Villen sind Schwestern, genauso wie ihr.«

Er führte die Frauen durchs Haus und zeigte ihnen die Zimmer. Sie waren ebenso luxuriös und geschmackvoll ausgestattet wie das Cathay Hotel, aber weniger prunkvoll, sondern intim und behaglich. »Jetzt weiß ich, warum man Sie heimlich den Präsidenten nennt«, nickte Emily anerkennend.

Draußen hielt ein großer amerikanischer Wagen. Kurz darauf kam Bernardine mit ihrem Ehemann herein. Chester Fritz war ein erfolgreicher Investor und hatte sein Büro ebenfalls im Cathay. Er lächelte, sagte aber nicht viel.

Der Abend war warm genug, um auf der Terrasse zu sitzen. Zwei Diener servierten Cocktails, die nach persönlichen Rezepten Sir Victors gemixt worden waren. Diese Cocktails waren berühmt und wurden von den Gästen auf seinen Partys begeistert konsumiert.

»Du lebst in Shanghai, aber du liebst England«, sagte Helen.

»Leider wird diese Liebe nicht immer erwidert«, antwortete Sir Victor mit einem Hauch Selbstironie und strich sich über das linke Bein.

Bernardine legte ihm eine Hand auf den Arm. »Er meint seine große Liebe, die ihn verlassen und einen anderen geheiratet hat, weil ihre Eltern nicht zulassen wollten, dass ihre Tochter einen Juden zum Mann nimmt.« Sie trank einen Schluck von dem giftgrünen Cocktail. Ihre großen goldenen Ohrringe klimperten leise, als sie mit dem Glas in Kontakt kamen. »Den Namen habe ich nie rausgekriegt. Er redet immer nur von seinem Mädchen.«

»Stimmt das?«, fragte Helen den Gastgeber.

Sir Victor schüttelte den Kopf, aber Bernardine ließ sich nicht bremsen. »Victor studierte damals in Cambridge. In den Semesterferien verliebte er sich in ein englisches Mädchen, und sie erwiderte seine Liebe. Aber als sie ihren Eltern davon erzählte, verboten sie ihr, Victor je wiederzusehen. Voller Verzweiflung und Wut kehrte Victor nach Cambridge zurück, betrank sich mit seinen Kommilitonen und gründete einen Club der ewigen Junggesellen. Später, als er das Oberhaupt der Sassoons wurde und das Familienvermögen verwalten musste, wollte er auch nicht mehr heiraten, weil er der Meinung ist, die Frauen würden eher das Geld lieben als ihn. Jetzt ist er dreiundfünfzig und immer noch ledig.«

»Bitte, Bernardine!«, unterbrach sie ihr Mann.

»Lass nur«, sagte Sir Victor. »Bernardine darf das.« Er lächelte und tätschelte ihre Hand, die immer noch auf seinem Arm lag. »Ich bin mit Shanghai verheiratet. Wie finden Sie unsere kleine Stadt, Mickey?«

Er ist einer von uns. Er trägt schon seit Jahrzehnten eine doppelte Verletzung mit sich herum. Die eine ist sichtbar, die andere nicht, dachte Emily und hätte ihn gern geküsst. Aber sie wusste nur allzu gut, dass es Hunderte Frauen gab, die diesen legendären Mann ohne Zögern getröstet hätten.

»Bittersüß und sehr aufregend«, sagte sie leise und trank ihr Glas leer. Dann fügte sie lauter hinzu: »Schon um Ihretwillen hoffe ich, dass ich bald etwas Positives über Shanghai sagen kann, aber ich muss zugeben, dass Tokio mir besser gefällt. Die Japaner sind so vornehm und sehen gebildet aus. Die Chinesen sind alle so laut, und die Straßen sind voll von diesen grellen rot-goldenen Lampions, Plakaten und Schildern, finden Sie nicht?«

Sir Victor hob die Augenbrauen. »Ich würde die Japaner nicht so hoch einschätzen«, widersprach er ruhig, während der chinesische Diener Emilys Glas wieder füllte. »Die Japaner sehen zivilisiert aus, sind aber im Herzen ziemlich aggressiv und brutal. Außerdem sind sie hinterlistig. Sie haben sich bereits Korea und Chinas Norden unter den Nagel gerissen und dabei Blut geleckt. Wer weiß, ob sie nicht bloß darauf lauern, erneut zuzuschlagen.«

»Das hört man in Amerika auch häufig«, musste sie zugeben.

»Aber Shanghai ist doch gut geschützt«, warf Bernardine ein. Sie hob spielerisch ihre Hand, um den Rubin ins Licht zu halten, der ihren Ringfinger schmückte. »Die Engländer, Amerikaner und Franzosen werden niemals zulassen, dass die Japaner die Stadt an sich reißen.«

»Nun ja.« Sir Victor verzog das Gesicht. »Es sind schon Bomben auf die Stadt gefallen. Einmal gab es sogar eine Explosion im Huangpu-Fluss, die das Cathay erzittern ließ. Fast wäre mein Stuhl umgekippt. Der Bezirk Hongkou gehörte früher zur englischen und amerikanischen Konzession. Aber inzwischen ist er so gut wie eine Besatzungszone der Japaner.«

»Du siehst, Emily«, fiel Bernardine ein, »in Shanghai herrscht eine Bombenstimmung. Du solltest unbedingt bleiben. Wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert, dann hier. Hier wirst du mehr gebraucht als irgendwo sonst.«

»Sind Sie nach Shanghai gekommen, um zu schreiben, Mickey?«, fragte Sir Victor.

»Ich lebe davon«, lächelte Emily.

»Sie hat auch was zu erzählen«, platzte Helen heraus. »Sie ist schon einmal, als Mann verkleidet, mit einer Freundin quer durch die Staaten bis nach Kalifornien gefahren. Und vor ein paar Jahren war sie im Kongo und musste ohne irgendeinen männlichen Schutz mit ein paar afrikanischen Trägern achtzehn Tage lang zu Fuß durch die Wildnis wandern, um wieder nach Hause zu kommen. Unserer Mutter stehen heute noch die Haare zu Berge, wenn sie daran denkt.«

An dieser Stelle erhob sich Bernardines Ehemann und ging ins Haus. Sir Victor nutzte seine Abwesenheit, um das Thema zu wechseln. »Bernardine hat Ihnen alle meine Geheimnisse erzählt«, sagte er, »und jetzt stehe ich praktisch nackt vor Ihnen. Mickey, zum Ausgleich will ich auch etwas von Ihnen wissen. Wann haben Sie zum ersten Mal mit einem Mann geschlafen?«

Will er mit mir flirten? Emily schlug die Beine übereinander und sagte: »Ich dachte, ich bin hier die Journalistin und darf die Fragen stellen. Warum komme ich nicht dazu? Was haben Sie mir in den Cocktail getan, Victor?«

Der Mann lächelte amüsiert und wandte sich Helen zu. »Wir sind doch eine Familie«, sagte er, »wir haben keine Geheimnisse voreinander. Helen, du bist fortschrittlicher als deine Schwester, nicht wahr?«

Helen kicherte vergnügt. »Gut. Ich muss mich ja noch für das köstliche Abendessen revanchieren, ich werde es dir verraten: Ich habe meine Unschuld mit achtzehn verloren.«

»Du bist tatsächlich fortschrittlich«, sagte Sir Victor. Dann schaute er wieder zu Mickey.

Sie hielt die Luft an und sagte errötend: »Ich war dreiundzwanzig.« Das war eine Lüge, aber Emily hielt es für klug, den Geologie-Professor nicht zu erwähnen, der sie mit neunzehn entjungfert hatte.

Sir Victor genoss seinen kleinen Triumph. »Es wäre wirklich eine Bereicherung, wenn Sie bei uns blieben«, sagte er lächelnd. »Die Stadt hat viel zu bieten und hält bestimmt auch für Sie Überraschungen parat. Sie ist eine Herausforderung für jedes Talent.«

Emily wurde nachdenklich. Sir Victors Beobachtungsgabe und Scharfsinn waren ganz außergewöhnlich. Man hätte glauben können, dass er von ihrer Begegnung mit dem jungen Chinesen im International Arts Theatre wusste, in den sie sich vor einigen Stunden unsterblich verliebt hatte.

Eine zarte Umarmung

Am nächsten Morgen fuhren die Schwestern nach Nanking, der »südlichen Hauptstadt« der Republik China, wo der zum Christentum konvertierte Präsident und Oberbefehlshaber Chiang Kai-shek mit seiner Frau Soong Meiling residierte. Emily hielt einen Vortrag über Hollywood und die Filmindustrie, wurde vom Bildungsminister empfangen und zum Reiten eingeladen. Es war ein erfülltes Wochenende für sie, und als sie nach Shanghai zurückkehrten, war ihre Stimmung besser als zuvor.

Es wartete bereits eine weitere angenehme Überraschung auf sie. Für den nächsten Tag lud Sir Victor sie ein, sein Penthouse im Cathay zu besichtigen. Sie fuhren in die höchste Etage hinauf und ließen sich von der herrlichen Aussicht beeindrucken. Tief unten lag der schöne Park am Bund, auf dem Huangpu ankerten die Flaggschiffe der Royal Navy, der USA, Frankreichs und Japans, und der Schiffsverkehr auf dem dunklen Fluss zog endlos dahin.

Die Aussicht war königlich. Kein Gebäude war höher als das Cathay, und Sir Victor konnte die ganze Stadt überblicken. Von hier aus kontrollierte er, ob seine Frachtschiffe mit Opium und anderen Gütern pünktlich im Hafen einliefen und wann die Passagierschiffe mit den ausländischen Gästen kamen, die er zu seinen Partys einladen musste. »Hier hat man Shanghais Herz und Pulsader ständig im Blick«, sagte er. »Das ist wichtig für einen Geschäftsmann. Als euer Dampfer hier ankam, habe ich das auch gesehen.«

»Gehören wir auch zum Geschäft?«, fragte Emily dreist.

Sir Victor schüttelte den Kopf und zeigte auf seine mit Fotos geschmückten Wände. »Schöne Frauen haben einen viel höheren Wert. Sie sind ein unverzichtbares Thema der Kunst. Ich könnte ohne diese Bilder und ohne das Fotografieren nicht leben.«

Emily glaubte ihm das aufs Wort. Sir Victor nahm die Kunst ernst, das spürte man auch in den hervorragenden Bildern. Sie waren sein Ersatz für das Leben, das der Krieg ihm gestohlen hatte.

Sir Victor holte einen kostbaren Bildband aus einer Vitrine. »Setzen Sie sich, meine Damen!« Er zeigte auf die üppige Ledercouch, setzte sich in die Mitte und ließ Helen und Emily links und rechts von sich Platz nehmen. Dann schlug er das Buch auf. Sie sahen Dutzende Fotos von Frauen, sitzend, stehend und liegend, bekleidet und nackt. Es gab reiche Damen und Dienerinnen, Nonnen und Prostituierte. Einige waren durchaus prominent, andere vollkommen unbekannt.

»Haben deine Modelle sich nicht geschämt, als du sie fotografiert hast?«, fragte Helen.

»Manche ja«, sagte Sir Victor. »Aber am Ende hatten sie nichts mehr dagegen. Ich durfte die Bilder öffentlich zeigen. Das ist der Katalog einer Ausstellung, die tausend Besucher gesehen haben. Kunst und Schönheit nehmen der Nacktheit jegliche Peinlichkeit.«

Emily ahnte, worauf das alles hinauslaufen würde, und es war ihr egal. Sollte Helen doch tun, was sie wollte!

»Mickey, wollen Sie mir Modell stehen?«

Emily zuckte zusammen. Sie spürte, wie sich ihr Körper versteifte. »Oh, ich habe wahrscheinlich keine geeignete Figur dafür«, sagte sie zögernd.

»Die haben Sie. Ihre Schönheit strahlt aus jeder Pore Ihres Körpers«, sagte Sir Victor, als sähe er sie bereits nackt.

»Ich könnte auch ein paar schöne Fotos gebrauchen«, sagte Helen und legte Sir Victor die Hand auf den Arm.

Er lachte. »Du bist ein Kunstwerk, so wie du bist. Man braucht dich nicht erst zu fotografieren.«

Es war eindeutig: Er wollte nur Emily nackt ablichten. Endlich war sie aus dem Schatten ihrer Schwester herausgetreten, aber sie wollte nicht, dass Helen dabei war, wenn sie sich fotografieren ließ.

»Kommen Sie doch nächste Woche zu mir«, schlug Sir Victor vor.

Dann zeigte er den beiden Frauen sein Apartment, das riesige Bett in seinem Schlafzimmer und die vergoldeten Wasserhähne in seinem Bad. Helen und Emily waren beeindruckt.

»Warum zieht ihr nicht für ein paar Tage zu mir ins Hotel? Ich gebe euch eine schöne Suite und einen Rabatt, bei dem ihr einfach nicht Nein sagen könnt.« Zum Abschied schenkte er jeder von ihnen dreihundertfünfzig Amerikanische Dollar – ein kleines Vermögen –, »zum Einkaufen«, wie er sich ausdrückte. Dann brachte er sie zum Aufzug, und sie kehrten zurück in die lauten, hektischen Straßen der Stadt. Am nächsten Tag zogen sie tatsächlich in eine gemeinsame Suite im Cathay.

Die unermüdliche Bernardine unternahm einen neuen Anlauf zur Völkerverständigung und lud Engländer, Amerikaner und ihre chinesischen Freunde zu einem »integrierten« Treffen in ein Restaurant ein. Als Emily hinzustieß, waren die Tische schon fast vollständig besetzt. Die anwesenden Frauen waren ausschließlich westlicher Herkunft. Einige hatten ihre Ehemänner mitgebracht, die Chinesen hatten ihre Frauen hingegen zu Hause gelassen. Sie tranken Tee, knabberten Erdnüsse und unterhielten sich mal auf Englisch, mal auf Chinesisch.

Es gab nur einen einzigen freien Platz: neben Zau Sinmay. Sie setzte sich ohne Zögern, und der schöne Chinese drehte sich zu ihr um und wechselte flüssig vom Shanghai-Chinesisch ins Englische.

»Wir freuen uns, unsere schöne ausländische Freundin wiederzusehen«, sagte er und stellte ihr die Anwesenden vor. Es waren namhafte Dichter, Schriftsteller, Maler und Zeitschriftenverleger dabei. Einige konnten gut English. Als Emily versuchte, ihre Namen zu wiederholen, lachten sie freundlich und rieten ihr, weiter zu üben.

»Wie gefällt es Ihnen in Shanghai?«, fragte Sinmay höflich.

»Danke, sehr gut. Ich habe viele Komplimente bekommen.«

»Und welchen Eindruck haben Sie von unserer Stadt gewonnen?«

»Ich weiß nicht. Die westlichen Paläste ragen alle über die alten chinesischen Häuser hinaus.« Sie schaute ihn von der Seite an.

»Shanghai ist eine junge Dame mit chinesischem Blut, westlichen Kleidern und einer Dauerwelle. Wenn Sie eine chinesische Stadt sehen wollen, müssen Sie nach Nanking fahren. Da haben die Kaiser gewohnt. Ich habe früher dort gearbeitet und habe noch ein paar Freunde. Die zeigen Ihnen gerne die Stadt und ihre Geheimnisse.«

»Eine reizende Idee«, sagte Emily erfreut. »Ich liebe das Reisen.« Dass sie bereits in Nanking gewesen war, erwähnte sie nicht. Denn es war klar, dass eine Besichtigung unter chinesischer Führung etwas ganz anderes sein würde.

»Haben Sie vor, länger in Shanghai zu bleiben? Lernen Sie schon Chinesisch?«

Emily wollte ihm gerade antworten, da kam Bernardine an den Tisch. »Was soll ich bestellen?«, fragte sie. Sofort entstand ein heftiges Stimmengewirr. Jeder hatte eine andere Idee, was Emily unbedingt kosten müsse. Die heftigen – und für sie völlig unverständlichen – Diskussionen dauerten immer noch an, als das erste Gericht, ein hell schimmerndes, in dünne Scheiben geschnittenes und mit Koriander bestreutes Huhn, bereits auf den Tisch kam. Erst jetzt erinnerte sich auch Sinmay wieder an seine Manieren, kehrte zur englischen Sprache zurück und erklärte ihr, was es mit dem Korianderhuhn auf sich hatte. Es schmeckte tatsächlich sehr gut. Aber Sinmay war ein beliebter Gesprächspartner. Kaum hatte er mit Emily ein paar Sätze gewechselt, rief einer seiner Freunde nach ihm, und schon erhob sich ein neues munteres Wortgefecht auf Chinesisch. Bernardine setzte sich zu ihnen, redete aber auch nur chinesisch. Emily musste warten.

Irgendwann drehte Sinmay den Kopf zu ihr und entschuldigte sich. »Wir reden gerade über Kalligrafie«, sagte er.

Als seine Augen sie trafen, fühlte Emily sich wie von einem fremden Stern geküsst. »Ich habe euch beim Reden zugeschaut«, sagte sie. »Ihr seid offenbar alle Experten.«

»Nein, ich bestimmt nicht. Nur wenn man sehr lange geübt hat, kann man hoffen, diese Kunst zu beherrschen.«

»Ich habe noch nie gesehen, wie man hier mit dem Pinsel umgeht.« Das war nicht weiter erstaunlich. Vor ihrer Ankunft in Shanghai war der einzige Chinese, den sie je gesehen hatte, ein Filmbösewicht gewesen: Dr. Fu Manchu.

»Kein Problem«, sagte Sinmay. Er winkte dem Kellner und ließ sich Tinte, Papier und einen Pinsel bringen. Er schob die Teller beiseite, lockerte die Hand, und ehe sie sich’s versah, erschienen zwei schöne Schriftzeichen vor Emily.

»Bravo«, rief jemand über den Tisch, und obwohl sie keine Ahnung hatte, was Sinmay geschrieben hatte, klatschte Emily in die Hände. »Was heißt das?«

»Shanghai.«

»So schön sieht dein Shanghai aus? Dann will ich, dass es auch meine Stadt ist.« Sie errötete heftig, aber niemand reagierte auf diese Liebeserklärung. Die anwesenden Intellektuellen schienen daran gewöhnt, dass Ausländerinnen verrückte Dinge über sie sagten. »Kannst du auch meinen Namen schreiben?«

»Hast du denn schon einen chinesischen Namen?«

»Nein. Kannst du mir einen geben?«

»Hm, das ist eine wichtige Angelegenheit. Der Name will gut überlegt sein.« Sinmay wechselte in den Shanghai-Dialekt und redete mit seinen Kollegen. Sie hörte ihn »Emily Hahn« sagen, aber sonst verstand sie kein Wort. Nach einer Weile sagte Sinmay: »Ich habe jetzt einen Namen für dich: Ang Meili. Ang ist ein klassischer Familienname und klingt ein bisschen wie ›Hahn‹, und Meili ist so ähnlich wie ›Emily‹. Es bedeutet Schönheit. Ich glaube, das passt.«

Emily nickte geschmeichelt. »Der Name klingt sehr musikalisch. Jetzt bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn du ihn schreibst.«

Sinmay bewegte flüchtig den Pinsel, und drei Kraniche schienen über ein Reisfeld zu fliegen. Emily hätte ihn am liebsten umarmt und geküsst, aber sie wusste, dass ihn das verlegen gemacht hätte, weil es ganz unschicklich war. Sie streifte nur kurz seinen Arm. »Ich hoffe, ich lerne bald meinen Namen zu schreiben.«

»Übung macht den Meister«, rief jemand von der gegenüberliegenden Seite des Tisches. »Das kann Sinmay dir beibringen«, sagte ein anderer.

Der Angesprochene hielt ihr den Pinsel hin, und die anderen schauten sie aufmunternd an. Oh Gott. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das Ding halten soll, dachte sie. Sie nahm das dünne Bambusrohr in die Faust, damit es nicht gleich herausrutschte. Sofort lachten alle.

Sinmay zeigte ihr, wie sie jeden Finger anlegen musste, und korrigierte dabei ihre Haltung. Als sie zitternd einen krummen Balken malte, gab es wieder Gelächter. Sie konnte gar nicht glauben, dass der Pinsel in ihrer Hand schwer wie Blei war. »Hilfe!«, rief sie.

»Sei locker«, sagte Sinmay. »Lass uns zusammen üben.« Er umfasste ihre Hand und führte sie leicht über ein neues Blatt Papier.

Emily hätte am liebsten die Augen geschlossen. Sie spürte seine feine, warme Haut auf ihrem Handrücken und öffnete unwillkürlich die Lippen. Es war ihre erste chinesische Umarmung, so zart und sinnlich wie Seide. In diesem Augenblick wusste sie, dass sie ihn hemmungslos begehrte.

Nach dem Essen noch lange zusammenzusitzen war in China nicht üblich, musste Emily feststellen. Nach dem letzten Gang, der Suppe, gab es einen frischen Tee, dann wollten alle nach Hause. Bernardine hatte noch etwas mit dem Manager zu besprechen, alle anderen gingen fröhlich schwatzend hinaus auf die Treppe und warteten auf ihre Wagen oder auf eine Rikscha.

Es war kurz vor neun Uhr, viel zu früh, um ins Bett zu gehen. Emily stand etwas abseits und wartete geduldig, dass jemand ein Taxi für sie rief. Sinmay war von einer Gruppe von Männern umgeben und redete ununterbrochen. Doch dann bemerkte er sie und kam auf sie zu. »Entschuldige, dass wir unsere Freundin beinahe vergessen hätten. Wir wollen alle zu mir gehen und weiterreden. Hast du Lust, mitzukommen?«

»Ja, gern.« In diesem Moment fuhr auch schon der Chauffeur mit Sinmays amerikanischem Wagen vor. Ein brauner, etwas klotziger Nash. Es war offensichtlich, dass Sinmay aus einer reichen Familie stammte.

Emily stieg ein, und im selben Moment trat Bernardine mit einigen Freundinnen aus dem Gebäude. Sie wirkte entsetzt, aber da waren Sinmay und seine Freunde schon eingestiegen, und der braune Nash setzte sich in Bewegung.

Sie fuhren in Richtung Norden. Nach der Brücke über den Suzhou hatten sie bald die internationale Konzession hinter sich und befanden sich in der chinesischen Stadt. Schnell blieben die belebten Straßen zurück, und sie kamen ins nordöstliche Villenviertel. Vor einem eleganten dreistöckigen Herrenhaus im viktorianischen Stil mit einer von alten Bäumen umstandenen Zufahrt hielten sie an. Emily fühlte sich an das Haus in Chicago erinnert, in dem sie aufgewachsen war.

»Du wohnst ziemlich weit draußen«, sagte sie zu Sinmay.

Er nickte. »Früher haben wir in der englischen Konzession südlich der Grenzbrücke gewohnt. Aber ich brauchte mehr Ruhe zum Schreiben. Außerdem habe ich meine Druckerei hier in der Nähe, direkt am Hafen.«

Sinmay führte die Gäste ins Haus. Emily trat in ein großes Wohnzimmer, das sie enttäuschend fand. Es gab nur wenige Möbel und keinen Teppich. Von der Behaglichkeit, die sie aus ihrem Elternhaus kannte, war hier nichts zu spüren. Dafür wimmelte es von Menschen: eine alte Frau im eleganten Kleid, dann ein paar Dienstboten. In einer Ecke schien sogar jemand zu schlafen. Unter Aufsicht zweier Frauen spielten drei Kinder. Der Älteste war ein sieben- oder achtjähriger Junge, der Sinmay sehr ähnlich sah. Als die beiden kleinen Mädchen die fremde weiße Frau bemerkten, flüchteten sie wie aufgescheuchte Vögel nach hinten. Dann trat eine junge Frau in einem schwarzen Samtkleid aus einem Nebenzimmer und kam direkt auf sie zu. Sie war zierlich und hübsch und lächelte freundlich. Das musste die Hausherrin sein: Sinmays Ehefrau.

Sinmay wechselte ein paar Worte mit ihr. Dann machte er Emily mit ihr bekannt. »Das ist Sheng Peiyu, das ist Emily Hahn, unsere neue Freundin aus Amerika.«

Die beiden Frauen gaben sich die Hand. Sheng Peiyu konnte kein Englisch und lächelte schüchtern. Emily war fast einen Kopf größer und kam sich gegenüber diesem Porzellanpüppchen viel zu breit und massiv vor. Dann bemerkte sie, dass sich der Bauch der jungen Frau wölbte. Emily spürte einen jähen Stich der Eifersucht und des Neids.

Dann führte Sinmay die Gäste die Treppe hinauf in die zweite Etage. Sie betraten eine geräumige Bibliothek voller chinesischer, französischer und englischer Bücher. Zwei große Bilder beherrschten den Raum: eine leicht bekleidete griechische Schönheit und ein Europäer mit langem gelocktem Haar und verträumtem Blick. »Das sind seine großen Idole«, flüsterte ihr einer von Sinmays Freunden zu. »Sappho und Swinburne.«

Trotzdem sah das dunkle Zimmer nicht wirklich gemütlich aus. Der Boden war genauso nackt wie unten, und die Stühle waren mit Schnitzereien verziert, aber vollkommen ungepolstert. Nur ein paar große Kissen lagen herum, und in den Ecken standen zu Emilys Überraschung einfache Holzpritschen und niedrige Tische, deren Zweck sie nicht gleich verstand. Die Gäste schienen mit der Einrichtung aber völlig zufrieden und machten es sich auf die selbstverständlichste Weise bequem. Emily setzte sich auf einen zierlichen, harten Stuhl und schaute zu. Was immer kommen mochte, für ihre Leserinnen und Leser vom New Yorker war dieser Besuch in einem reichen chinesischen Haushalt mit Sicherheit interessant.

Jetzt trat eine Dienerin ein. Sie brachte Tee, setzte ein Tablett mit verschiedenen Gegenständen auf dem Tisch ab und ging wieder. Sinmay hatte sich auf eine der Liegen gesetzt, entzündete eine Messinglampe und holte ein schwarzes Kügelchen aus einer Metallschachtel. Mit zwei stricknadelähnlichen Bambusstäbchen hielt er es über die Flamme. Einer der Schriftsteller setzte sich auf die Liege gegenüber, lehnte sich in das Kissen und wartete. Das Kügelchen wurde heller. Gerade als es zu verbrennen drohte, steckte Sinmay es mit einer flinken Bewegung in ein Metallgefäß, das wie eine zugedeckte Tasse aussah, und setzte es auf die Lampe. Der Freund steckte ein langes Bambusröhrchen in das erhitzte Gefäß und inhalierte. Sinmay nahm ein anderes Röhrchen und tat dasselbe. Lange behielten sie den Rauch in der Lunge, und als sie das blaue Wölkchen langsam aus ihren Mündern bliesen, breitete sich ein süßlicher Geruch im Raum aus, der an Karamell erinnerte. Emily hatte diesen Geruch in Shanghais Gassen schon wahrgenommen, aber stets gedacht, dass er einfach zur Stadt gehörte. Jetzt fiel es ihr wie Schuppen von den Augen.

»Ihr raucht Opium!«, rief sie fasziniert und erschrocken zugleich. Alle zuckten zusammen. Man hatte sie ganz vergessen.

Sinmay sagte: »Hast du das noch nie gesehen?«

»Ist das nicht verboten?«

»Ja. Aber die chinesische Regierung hat in Shanghai wenig zu sagen«, erwiderte Sinmay.

»Führt das nicht ins Verderben?«

»Wenn man nicht süchtig wird, nein.«

Emily hatte da ihre Zweifel, sie kannte die Bilder von ausgemergelten Opium-Opfern in den amerikanischen Zeitungen, aber da Sinmay und seine Freunde alle einen gesunden und lebhaften Eindruck machten, mochte sie nicht widersprechen. Diese schwarze Kugel musste eine unheimliche Wirkung haben, stärker als giftige Pilze, Kobras, Champagner und Sonnenstrahlen zusammen. Schon immer hatte sie das Geheimnis des Opiums gereizt. Jetzt war es zum Greifen nah. Sie sog die süße, fremde Luft in die Lungen.

»Möchtest du mal probieren?«

»Oh ja.« Emily sah zu, wie Sinmay und sein Freund die Kugel zu Ende rauchten. Dann durfte sie sich auf eine der Pritschen legen. Keiner protestierte dagegen. Opium galt als Allheilmittel, besser als Tigerknochen oder Ginseng. Es war ein teures Vergnügen, und der Genuss von Opium war in der wohlhabenden Klasse weit verbreitet. Warum sollte man es dieser amerikanischen Freundin nicht gönnen?

Sinmay bereitete ein winziges Kügelchen für sie zu, und sie rauchte, wie sie es bei den anderen beobachtet hatte. Nachdem das Opium verraucht war, wollte sie aufstehen und Platz für andere machen, aber dabei wäre sie beinahe umgefallen.

»Bleib einfach ruhig liegen«, sagte Sinmay. »Sonst wird dir noch schwindlig.«