9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

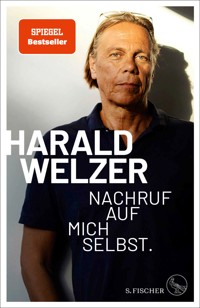

Damit die Zukunft wieder ein Versprechen wird – der Bestseller von Harald Welzer Was ist bloß aus unserer Zukunft geworden? Es ist höchste Zeit, dass sich jeder überlegt, wie wir eigentlich leben wollen – damit die Zukunft wieder ein Versprechen und keine Bedrohung ist. Dieses Buch ist eine Anleitung dafür: Harald Welzer, der bekannteste und vielleicht konsequenteste Vordenker des Landes, lotet schonungslos die Abgründe der vom Konsumvirus und politischer Lähmung befallenen Gesellschaft aus. Und er zeigt, wie viele konkrete und attraktive Möglichkeiten es bereits jetzt gibt, zum politischen Handeln zurückzufinden und sich wieder ernst zu nehmen. Der erste Schritt ist gar nicht schwer: Selbst denken!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Harald Welzer

Selbst denken

Eine Anleitung zum Widerstand

Über dieses Buch

Was ist bloß aus unserer Zukunft geworden? Es ist höchste Zeit, dass sich jeder überlegt, wie wir eigentlich leben wollen – damit die Zukunft wieder ein Versprechen und keine Bedrohung ist. Dieses Buch ist eine Anleitung dafür: Harald Welzer, der bekannteste und vielleicht konsequenteste Vordenker des Landes, lotet schonungslos die Abgründe der vom Konsumvirus und politischer Lähmung befallenen Gesellschaft aus. Und er zeigt, wie viele konkrete und attraktive Möglichkeiten es bereits jetzt gibt, zum politischen Handeln zurückzufinden und sich wieder ernst zu nehmen. Der erste Schritt ist gar nicht schwer: Selbst denken!

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2013 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402299-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

Die Zukunft als Versprechen

Die Zukunft als Vergangenheit

Wo geht’s zurück zur Zukunft?

Extraktivismus

Zerstörung von Sozialität

Wohnst Du noch, oder zerstörst Du schon?

Sorry, Umwelt!

Postideologie

Warum wir nicht so sein wollen, wie wir waren

Wachstumsreligion

Warum Sie immer noch glauben, anders zu sein, als Sie sind

Die Textur der Erwartungen an die Welt

Tiefe Industrialisierung

Mentale Infrastrukturen

Kulturelle Bindungen

Wissenschaft

Die Moralisierung des Marktes

Konsumethik

Der Konsument konsumiert nicht

Selbstentmündigung

Selbstentmündigung in Grün

Ein kurzer Ausflug in die Geschichte der Ökologiebewegung

Protest

Das Politische wird antiutopisch

Geschichtslosigkeit

Das Wunder des grünen Puddings

Warum ist der Klimawandel eigentlich so toll?

Zurück zum Politischen

Die zivilisatorische Aufgabe

Selbst denken

Utopien

Achtsamkeit

Ohne Masterplan

Lebenskunst, schon bald

Lebenskunst, zwanzig Jahre später

Eine nicht ganz so schöne Geschichte aus dem Jahr 2033

Hypothetisches Leben

Produktivkräfte des Beginnens

Moralische Ökonomie

Lokale Kulturen

Communities of practice

Resilienzgemeinschaften und Commons

Alphabetisierung für eine nachhaltige Moderne

Zeit

Sparsamkeit

Verantwortung

Tod

Reparieren, Nutzungsinnovationen

Genossenschaften

Bündnisse

Handlungsspielräume

Unbequemlichkeit

Sich selbst ernst nehmen

Politik und Geschichte

Die Gegengeschichte

Vorbilder

Staudinger denkt selbst

Sladeks denken selbst

Christian Felber denkt selbst

GLS: Eine Bank denkt selbst

Kowalsky denkt selbst

Schridde denkt selbst

Paulmanns denken selbst

Ein Mobilitätsdienstleister denkt selbst

Rimini Protokoll denkt selbst

Yes Men denken selbst

Eine Anleitung zum Widerstand

12 Regeln für erfolgreichen [...]

[Literaturangaben]

[Abbildungsnachweis]

Für Hanna und Dieter Paulmann

Die Zukunft als Versprechen

Bei uns zu Hause hatten wir alte Mickymaus-Hefte aus den 1950er Jahren, die ich als Kind wieder und wieder gelesen habe. Nicht nur der großartigen Geschichten aus Entenhausen wegen; im Mittelteil, zwischen den Comics, gab es noch die »MMK-Nachrichten«. Da fand sich zum Beispiel die Serie »Unser Freund – das Atom«. Sie erzählte von der Atomphysik und den Segnungen der friedlichen Nutzung der Kernenergie. »Unser Freund – das Atom« war eine von Heft zu Heft weitererzählte Fortsetzungsgeschichte von Verheißungen; wie man mit Atomenergie zum Beispiel Äcker heizen und ungeheure Ertragssteigerungen erzielen könne, wie man mit atomgetriebenen Raketen das Weltall erschließen und überhaupt alle Fragen der Energieversorgung ein für alle Mal hinter sich lassen könne.

»Unser Freund – das Atom«, das es übrigens – von Disney übernommen und leicht modifiziert – auch als Serie im deutschen Fernsehen gab, war weniger die Beschreibung einer neuartigen Technologie als eine Geschichte über die Machbarkeit von Zukunft, einer guten Zukunft. »Es liegt in unserer eigenen Hand«, heißt es in der 27. Folge, »die Schätze des Atoms mit Weisheit zu nutzen. Dann wird die zauberhafte Energie des Atoms bald für die ganze Welt zu wirken beginnen. Sie wird die Gaben der Technik bis in die entferntesten Winkel der Erde tragen. Jeder wird seinen Teil an Energie, Nahrung und Gesundheit erhalten.«[1]

Was hier entworfen wurde, war nichts weniger als ein Versprechen auf die Gestaltbarkeit einer Welt, die besser sein würde als die, die man gerade hatte. Und Zukunft war für mich ein Versprechen, das sich unablässig einlöste. In den Autoquartetts gab es Maseratis und Ferraris, die 280 Stundenkilometer erreichten, in den Flugzeugquartetts Düsenjets, die mehrfache Schallgeschwindigkeit flogen. Beides existierte nicht nur als bunte Abbildung; wenn man Glück hatte, sah man tatsächlich einmal so ein unwahrscheinliches Auto, und das hatte dann beinahe etwas Sakrales. Manchmal donnerte ein Starfighter oder eine Phantom über unser Dorf, was ich als gewaltig, aber nie als bedrohlich empfand. Ich beneidete die Piloten, die diese wunderschönen und überirdisch schnellen und lauten Maschinen fliegen konnten, genauso wie die Fahrer der exotischen Boliden.

Dass man zum Fliegen und Fahren Treibstoff brauchte, war klar. Wir spielten »Öl für uns alle« und bekamen an den Tankstellen Sammelbilder von Oldtimern (bei Shell) oder Münzen mit aufgeprägten Autos und später Raumfahrzeugen (bei Aral), jedes Mal, wenn mein Vater tanken fuhr.

Schönes Spiel: »Öl für uns alle«. (Das Brettspiel war zunächst ein Werbegeschenk von BP, wurde aber ab 1960 wegen seines großen Erfolgs von »Ravensburger« vertrieben.)

Wenig später las ich »hobby«, gewissermaßen die auf Magazinformat erweiterten »MMK-Nachrichten«, in der Sprache der technischen Beschreibungen natürlich erheblich anspruchsvoller als die »Micky Maus« und eigentlich für Erwachsene gedacht: Berichte über Kameras, Schiffe, Architekturen, Autos, Motorräder – unglaublich vielfältig und doch radikal monothematisch. Es ging immer nur um das eine: das bessere, bequemere, erweiterte, schnellere Leben, das einem der technische Fortschritt eröffnen würde.

Ihre mentale Durchschlagskraft bezogen diese Berichte, die irgendwo im Zwischenraum zwischen einer gerade vergehenden Gegenwart und einer just begonnenen Zukunft spielten, nicht nur durch die tollen Bilder, mit denen »hobby« illustriert war, sondern wieder vor allem dadurch, dass die Versprechen, die hier gegeben wurden, auch tatsächlich eingelöst wurden.

Schließlich waren wir die ersten Menschen, die Zeugen einer Mondlandung sein durften. Wir erzählten uns morgens in der Schule aufgeregt und fiebrig von den zittrigen Bildern im Fernsehen, die wir nachts zuvor gesehen hatten. Die Zukunft, dafür stand der erste Mensch ja leibhaftig auf dem Mond, fand tatsächlich statt, und wenn die Apollo-Mission möglich war, dann war wirklich alles möglich.

20. Juli 1969. »Buzz« Aldrin auf dem Mond. Ich war zehn und dabei.

Noch heute kann ich mich gut erinnern, dass Zukunft, technische Zukunft, die Eroberung höchster Höhen und tiefster Tiefen, etwas ungeheuer Aufregendes hatte, und das Tollste bei alldem war, dass man sogar als Schüler irgendwie Teil davon sein konnte. Apollo, das war nichts Vorgesetztes, Gelerntes, Anonymes und Fernes, sondern eine Geschichte vom Aufbruch, vom Entdecken neuer Welten. Von Macht. Von der Unbegrenztheit des Möglichen. Von uns.

Bei Jungen meiner Generation ist damals eine mentale Prägung entstanden, die die Phantasie technisch aufrüstete und die Entdeckungen von Christoph Columbus und die Eroberung des Wilden Westens in Gestalt von Apollo 11 und den Astronauten Armstrong, Aldrin und Collins in der Gegenwart so fortschrieb, dass man selbst ein Teil dieser unablässigen Erweiterung des Machbarkeits- und Erwartungshorizontes wurde. Auch auf diese Weise wurde die expansive Kultur der Moderne Teil unserer mentalen Innenausstattung (bei den Mädchen sah es wahrscheinlich ein wenig anders aus, aber ein anderes Verhältnis zu Gegenwart und Zukunft hat das bei denen auch nicht bewirkt).

Eine solche Prägung erzeugt Zukunftsgewissheit: Wir betrachteten die Welt als Labor künftiger Möglichkeiten. So eine Prägung macht die Gegenwart durchlässig und immer nur momentan zur einen Version von vielen möglichen Wirklichkeiten und zu einem Noch-Nicht, das schon auf das jeweils nächste Stadium vorausweist. Diese Form der Zukunftsgewissheit hat zwei Seiten: Einerseits ist sie die exakte Übersetzung eines expansiven Kulturmodells in die Gefühls- und Innenwelt und erzeugt eine kulturelle Bindung, aus der nicht leicht zu entkommen ist. Zugleich aber verankert sie die tiefe Überzeugung, dass immer alles auch anders sein könnte. Das heißt: Die Wirklichkeit ist nicht hermetisch, sondern porös. Und solange sie porös ist, ist sie zukunftsoffen.

Die Zukunft als Vergangenheit

Ich erzähle das deswegen, weil Gesellschaften unseres Typs einstweilen ihre Zukunft verloren zu haben scheinen. Als Francis Fukuyama nach dem Zusammenbruch des Ostblocks »Das Ende der Geschichte«[1] ausrief, war das zwar voreilig, traf aber unabsichtlich doch einen richtigen Punkt: Mit dem Ende der Systemkonkurrenz begann nämlich auch das Ende der west-östlichen Hegemonie über die Welt. Die kapitalistische Wachstumswirtschaft breitete sich als fundierendes Prinzip über immer mehr Länder aus und zog sie, ganz unabhängig von ihrer politischen Verfasstheit, in eine bis heute anhaltende und sich noch beschleunigende Kurve von Modernisierung und Wohlstandserhöhung. Diese Kurve ähnelt der, die sich für die 1950er und 1960er Jahre für die westeuropäischen Nachkriegsgesellschaften zeichnen lässt; leider wuchs schon mit ihr nicht nur der Wohlstand, sondern auch die Zerstörung der Umwelt. Dasselbe geschieht heute global, und in den Wirkungen ist alles entsprechend maßstabsgerecht vergrößert. Bei den geopolitischen Umsortierungen, die der Aufstieg oder die Rückkehr von Ländern wie China oder Indien mit sich brachte, geraten die frühindustrialisierten Länder, also die des Westens, immer mehr unter Stress, zwar aus anderen Gründen, als es die »Grenzen des Wachstums«[2] 1972 prognostiziert hatten, aber mit denselben Folgen. Es geht inzwischen, inmitten von Finanzkrise, Klimawandel, Ressourcenkonkurrenz und Globalisierung der Wirtschaftskreisläufe, schon längst nicht mehr um die Gestaltung einer offenen Zukunft: Aller Schwung ist dahin. Es geht nur mehr um Restauration; um die Aufrechterhaltung eines schon brüchig gewordenen Status quo, in diesem Sinn nicht mehr um Politik, sondern um hektisches Basteln.

Da Geschichte immer aus einer Gegenwart heraus verstanden wird und dieses Verständnis seinerseits abhängig davon ist, auf welche Zukunft man sich zubewegen möchte, befinden wir uns mit dem radikalen Zukunftsverlust tatsächlich am Ende der Geschichte, genauer: unserer Geschichte. So hatte sich Fukuyama das natürlich nicht gedacht: Für ihn stellte 1989 den finalen Triumph des einen und künftig einzigen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems dar. De facto begann 1989 aber der Abstieg des Westens, und er ist immer noch in vollem Gange. So ein Fehler kann schon mal passieren, wenn der Wunsch der Vater des Gedankens ist und, vor allem, wenn man meint, gesellschaftliche Transformationen mit dem Blick auf ein oder zwei Dekaden verstehen zu können. Was wirklich alles in den Strudel grundstürzender Veränderungen gezogen wird und was die entscheidenden Wegmarken historischer Transformationen sind, das erschließt sich ja erst in Betrachtungen, die ihre Optik auf längere Zeiträume einstellen, und dann sieht das Ganze anders aus, ernüchternder, aber klarer.

Wieder zurück. Der Aufstieg der Schwellenländer.

So sieht man, dass China bis etwa 1820 bereits genau den Anteil an der Weltwirtschaft hatte, den es in einigen Jahren wieder haben wird. Europa dagegen befindet sich in einer Abstiegsbewegung. Es handelt sich also nur aus europäischer Sicht um eine neue Entwicklung; was China erlebt, ist eine Renaissance. Immer wenn sich Gesellschaften im Abstieg von ihrer ehemaligen Bedeutung befinden, kommt das Bewusstsein nicht hinterher. Man kann nur schwer verkraften, nicht mehr so bestimmend und mächtig zu sein wie einst, und zieht es daher vor, sich wenigstens noch bestimmend und mächtig zu fühlen. Der Soziologe Norbert Elias hat das als »Nachhinkeffekt« des sozialen Habitus bezeichnet: Die Menschen verharren, trotz mit Händen zu greifender Veränderungsprozesse in Rolle, sozialer Lage und politischer Macht, »in ihrer Persönlichkeitsstruktur, in ihrem sozialen Habitus auf einer früheren Stufe«[3] – nämlich auf dem Höhepunkt ihrer gefühlten historischen Bedeutsamkeit. Das ging ehemals bedeutenden Seemächten wie Holland oder Portugal so, das geschah dem deindustrialisierten, durch den Neoliberalismus auf eine Finanzmarktfiliale herunterregulierten England so, und das geht dem europäischen Westen und Nordamerika so. Aber die Menschen kommen nicht hinterher; sie glauben etwas zu sein, was sie schon lange nicht mehr sind. Das führt notwendigerweise zu politischem Irrationalismus: Man geht von falschen Voraussetzungen aus, zum Beispiel von der, dass man auch in der multipolaren Weltordnung ein gewichtiges Wort mitzureden habe, was aber unter veränderten Machtfigurationen dann leicht mal als Wichtigtuerei ohne tiefere Bedeutung wahrgenommen wird.[4]

Der Abstieg in die verringerte Bedeutsamkeit ist natürlich auch ein Verlust an Zukunft, jedenfalls an einer Zukunft, die man sich als eine immer bessere, weitere, schönere vorzustellen angewöhnt hatte. Und auch deshalb gilt alles politische Interesse in Europa heute der Wiederherstellung des Status quo ante: als das Wünschen noch von der Wirklichkeit bestätigt wurde. Der Übergang der Politik in einen restaurativen Illusionismus ist verhängnisvoll, weil sie kein Projekt mehr kennt, das über sich selbst hinausweist: Daher die Rede von der »Alternativlosigkeit«, daher die Missachtung der Eigenlogik demokratischer Verfahren, daher die Verachtung gegenüber all dem, was im 20. Jahrhundert mühsam erkämpft worden ist – zugunsten eines rein tagespolitischen Aktionismus, der Entscheidungen von ungeheurer Tragweite an den Öffnungszeiten der Börse ausrichtet. Die Politik ist gerade auf diese Weise, da sie so schnell und aktuell sein will, chronisch von gestern. Handlungsfähig wäre sie nur, wenn sie noch etwas zu gestalten vorhätte, aber dafür müsste sie eine Vorstellung von einer wünschbaren Zukunft haben. Eine wünschbare Vergangenheit reicht nicht.

Jared Diamond hat in seinem Buch »Kollaps«[5] gezeigt, woran Gesellschaften wie die der Mayas, der grönländischen Wikinger oder der Osterinsulaner historisch gescheitert sind. Ein gemeinsames Merkmal solchen Scheiterns lag darin, dass man in dem Augenblick, wo sich die Einsicht durchsetzte, dass die Überlebensbedingungen prekär wurden, alle Strategien zu intensivieren begann, mit denen man bislang erfolgreich gewesen war. Wenn die Böden schlechter wurden, baute man intensiver an und beschleunigte die Erosion. Man schlug mehr Holz, als nachwachsen konnte, um Boote für den Fischfang zu bauen. Man operierte im Modus der Erfahrung, aber die hilft nicht, wenn die Überlebensbedingungen sich verändert haben. Erfahrung wird dann zur Falle. Neue Überlebensbedingungen fordern neue Überlebensstrategien.

Dasselbe geschieht in unserer Kultur, die seit 200 Jahren expansiven Strategien folgt und deshalb besonders verletzlich ist. Heute fängt man in der Fischindustrie auch die noch nicht geschlechtsreifen Tiere, wenn die Bestände schon überfischt sind, und beschleunigt das Verschwinden einer Nahrungsressource, von der mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung abhängig ist. Wenn peak oil überschritten ist, bohrt man tiefer unter größeren Umweltrisiken, wenn die Verschuldung katastrophal zu werden droht, flutet man den Geldmarkt. Die Unfähigkeit, sich kulturell, also in den Modi des Wahrnehmens und Handelns unter Stress auf die veränderten Bedingungen anders einzustellen als mit intensiviertem Erfahrungshandeln, führt regelmäßig zu so etwas wie einem gesellschaftlichen Tunnelblick und damit dazu, dass andere Möglichkeiten gar nicht mehr wahrgenommen werden können. Alternativlosigkeit empfanden auch die grönländischen Wikinger, als ihnen die Nahrung ausging. Sie hätten nur Fisch zu essen brauchen, aber der galt in ihrer Kultur nicht als essbar. So sinnlos stirbt man aus.

Wo geht’s zurück zur Zukunft?

In diesem Buch geht es darum, unseren Tunnelblick zu therapieren. Sein Titel »Selbst denken« ist natürlich ein Verweis auf das kantische Programm des »Ausgangs des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit«; dafür muss er denken, der Mensch, selbst denken. In einer Zeit, in der die gesellschaftliche Entwicklungsrichtung dem zuwiderläuft, was zukunftsfähig wäre, reicht Denken allein aber nicht aus: Es muss auch etwas getan werden, um die Richtung zu ändern. Nach mehr als zwei Jahrhunderten Aufklärung, Emanzipation und Freiheit steht Selbstaufklärung heute unter anderen Voraussetzungen als bei Kant: Sie muss sich gegen materielle, institutionelle und mentale Infrastrukturen behaupten, die sich der Erfolgsgeschichte einer Kultur verdanken, die jetzt in eine gefährliche Geschichte des Scheiterns umzuschlagen droht, weil dem System die Voraussetzungen abhandenkommen, auf die es gebaut ist.

Und die Selbstaufklärung muss sich gegen eine mediale Benutzeroberfläche durchsetzen, die so dicht gewoben ist wie nie zuvor – was bedeutet, dass es noch nie so leicht war, sich mit Wissen zu versorgen, wie heute und noch nie so schwer, sich in der scheinbaren Unterschiedslosigkeit unendlich verfügbarer Informationen zurechtzufinden. Aufklärung bedeutet heute: Gewinnung von Unterscheidungsvermögen. Und vor allem: Selbstaufklärung muss sich gegen die allgegenwärtigen konsumistischen Verführungen durchsetzen, indem sie darauf beharrt, dass es nicht schon automatisch Sinn macht, alles haben zu wollen, nur weil man alles haben kann. Konsumismus ist heute totalitär geworden und treibt die Selbstentmündigung dadurch voran, dass er die Verbraucher, also Sie, zu ihren eigentlichen Produkten macht, indem er Sie mit immer neuen Wünschen ausstattet, Wünsche, von denen Sie vor kurzem nicht einmal ahnten, dass Sie sie jemals hegen würden.

Das Buch erzählt, wie man Exits aus dem Tunnel finden kann, Notausgänge, aber eben auch schmale Ritzen, Löcher und Durchblicke, die sich zu Ausgängen erweitern und ausbauen lassen: vom Suchen also nach den Stellen, an denen man die feste Wirklichkeit perforieren kann, die uns in der vermeintlichen Massivität ihres So-Seins im Griff zu haben scheint. Wobei das nicht richtig formuliert ist: Die Signatur unserer Gegenwart ist vielmehr, dass wir uns freiwillig in den Griff dieses hochmodernen Gehäuses der Hörigkeit begeben – niemand zwingt einen dazu, obwohl alles danach aussieht, als ob jede Menge Zwänge am Werk sind: der Wettbewerb, der Zeitdruck, der Markt, das Wachstum und noch ziemlich viel mehr.

Aber es herrscht kein Krieg in Deutschland, keine Gewaltherrschaft. Es gibt kein Erdbeben, keine Überschwemmung. Kein Hurrikan bedroht unsere Existenz, und trotzdem behaupten die meisten Leute, sie hätten keine Wahl. Das ist eine ziemlich arrogante Mitteilung, wenn man das Privileg hat, in einer freien und reichen Gesellschaft zu leben, aber das fällt nicht weiter auf, wenn alle so etwas sagen. Es ist übrigens auch eine arrogante Behauptung gegen sich selbst: Man erklärt sich selbst für so doof und inkompetent, dass man trotz einer guten Ausbildung, eines im Weltmaßstab exorbitanten Einkommens und Lebensstandards, trotz jeder Menge Freizeit, Mobilität und Wahl zu allem und jedem, »nichts machen« kann gegen die weitere Zerstörung der Welt. Und man weist empört jede Aufforderung zurück, man solle doch Verantwortung übernehmen dafür, dass die Welt besser und nicht permanent schlechter wird.

Augenblick: Denken Sie nach, was Sie gedacht haben, wenn Sie jetzt gerade »Gutmensch« gedacht haben. Sie haben es schon für eine Zumutung gehalten, dass jemand ernsthaft davon ausgeht, dass es Möglichkeiten und Verpflichtungen geben könnte, in seinem eigenen Einfluss- und Verantwortungsbereich dafür zu sorgen, dass die Zukunft nicht schlechter wird als die Gegenwart. Das dumpfe Einverstandensein mit aller Verschlechterung der Zukunftsaussichten zeigt sich vor allem darin, dass wir widerspruchslos in einer Kultur leben, in der »Gutmensch« genauso als Beleidigung gilt wie »Wutbürger«. Dabei sind das doch nur die Invektiven der mit allem Einverstandenen gegen die, die ihnen am eigenen Beispiel demonstrieren, dass es keinen, aber auch nicht den geringsten Grund gibt, stolz noch auf die eigene soziale Impotenz zu sein. Schließlich sind die so Apostrophierten ja Menschen, die für etwas eintreten, und dagegen kann man ja nur sein, weil das die eigene Lethargie in Frage stellt. Anders gefragt: Sind »Schlechtmenschen« das Rollenmodell, das Sie favorisieren? Wollen Sie selber einer sein?

Extraktivismus

Empirisch sind Sie zweifellos einer: Sie wissen ja schon lange, dass unsere Kultur jeden wesentlichen Bereich künftiger Existenz – Boden, Wasser, Artenvielfalt, Klima – mit täglich wachsender Geschwindigkeit zerstört, aber das beunruhigt Sie nicht wirklich. Sie glauben Ihrer Einsicht nicht, dass die Wissenschaft recht hat und was Sie an der Verschiebung von Klimazonen und dem Auftreten von Tornados in Mittelhessen schon selber spüren: dass unser grandios erfolgreiches Zivilisationsmodell mit Endlichkeiten konfrontiert ist, mit denen es nie gerechnet hatte. Weshalb es auch jetzt nicht mit ihnen rechnet, obwohl sie schon da sind. Aber unsere Zivilisationsmaschine überspielt das mit Leichtigkeit: Trotz der vielen Zeichen von Erosion, trotz des fühlbaren Näherkommens der Einschläge auf dem Finanzmarkt, im Sozialbereich, in der Umweltpolitik, trotz aller »Peaks« und aller Schulden – die Infrastrukturen funktionieren weiter tadellos.

Der Zusammenbruch des Ostblocks hätte einen darüber belehren können, dass Systeme lange über ihr eigentliches Verfallsdatum hinaus weiterexistieren können, um dann wie ein von Termiten ausgehöhltes Haus geräuschlos zusammenzubrechen. Aber wir bewältigen den gegenwärtigen Erosionsprozess genauso wie die Breschnews, Ceauşescus und Honeckers jener Zeit: durch souveränes Verachten der Wirklichkeit und durch Rücksichtslosigkeit gegenüber denen, an deren Zukunft man Raubbau betrieben hat. Die Wirklichkeit, die besteht in dem schlichten Umstand, dass eine endliche Welt keinen Raum für unendliches Wachstum bereithält, weshalb man konsequenterweise auch dazu übergegangen ist, nicht mehr, wie früher, im Raum, sondern in der Zeit zu expandieren.[1] Nichts anderes bedeutet es ja, wenn man nicht nachhaltig wirtschaftet: Für die später Kommenden wird leider weniger da sein. Oder gar nichts mehr. In einer Umfrage der Boston Consulting Group glauben nur noch 13 Prozent aller befragten Eltern, dass es ihren Kindern einmal bessergehen würde als ihnen selbst.[2] Wo nehmen die restlichen 87 Prozent die entspannte Haltung her, dagegen nichts zu tun?

Mit Endlichkeit sind Ihre Kinder und Enkel, und – wenn Sie noch keine 50 Jahre alt sind – auch Sie selbst, strukturell vor allem auf zwei Ebenen konfrontiert: auf der Ebene der vielen Peaks im Bereich der Rohstoffe und auf der Ebene der verschwindenden Tragfähigkeit der »Senken«, die die Emissionen absorbieren, die bei der rastlosen Produktion von Gütern aller denkbaren und undenkbaren Art anfallen: Regenwälder und Ozeane zum Beispiel. Was die Energie angeht, die unsere Komfortzone beständig erweitert, sieht es besser aus als vor ein paar Jahrzehnten prognostiziert, aber das ist ein Unglück: über Peak oil sind wir wahrscheinlich hinaus, aber die Kohle wird noch ein paar hundert Jahre reichen, und die sogenannten Erneuerbaren sind stark auf dem Vormarsch. Und das heißt: Der uferlose Extraktivismus, der die Erde zerstört, wird mit Sicherheit nicht durch Mangel an Energie gebremst werden.

Nicht erneuerbar. Palabora-Kupfermine, Südafrika.

Extraktivismus: ein ungewohntes Wort, das aber ganz und gar nichts Abstraktes bezeichnet. Ihr Auto, Ihr Haus, Ihre Waschmaschine, Ihr iPhone, Ihre Kleidung, Ihre Möbel – alles besteht aus Material, das auf irgendeine Weise aus dem Boden, aus den Wäldern, aus dem Meer geholt wurde – sei es in Form von Öl, seltenen Erden, Sand, Metall, Wasser, Holz, Baumwolle, Mineralien, was auch immer. Sie aber sehen immer nur das Ding, das Sie gekauft haben und das Ihr Leben bereichert; die Rohstoffe und die sogenannte Wertschöpfungskette, die in ihm stecken, sehen Sie in aller Regel nicht.

Deshalb bemerken die allerwenigsten Menschen, dass sie aktive Teile einer Kultur sind, die permanent ihren Ressourcenbedarf erhöht, obwohl sie ihrem Selbstbild nach längst »grün«, »nachhaltig« oder gar »klimabewusst« ist. Parallel zum wachsenden Umweltbewusstsein, das sich in allen einschlägigen Umfragen abbildet,[3] verläuft die Kurve des Material- und Energieverbrauchs und der Emissionen. Mit Ausnahme von 2009, dem Jahr der Weltwirtschaftskrise, war in den vergangenen Jahrzehnten jedes Jahr ein neues Rekordjahr in Sachen Energie und Emissionen, ohne dass es beispielswfacebookeise irgendeiner Zeitung einen Aufmacher wert gewesen wäre, dass der Energieverbrauch 2010 um beinahe sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugelegt hatte. Woran das liegt? Weil es in jedem Haushalt sechs Bildschirme gibt, wo früher ein Fernseher stand. Weil Sie andauernd unterwegs sind. Weil pro Haushalt mehrere Autos gefahren werden, von denen jedes größer ist als das eine, das man je Familie vor 20 Jahren hatte.

Ein solcher Umbau der Lebenswelt vollzieht sich nahezu unbemerkt, unter anderem deswegen, weil es in unserer Kultur zu den selbstverständlichen Erwartungen zählt, dass es von allem immer mehr immer schneller immer billiger gibt. Und zum Nicht-Bemerken trägt sogar noch bei, dass ein Teil dieser Produkte, mit denen man sich die Welt vollstellt, auch noch »bio«, »fair«, »energieeffizient«, gar »nachhaltig« ist, weshalb gar nicht weiter auffällt, dass ihre schiere Vervielfältigung jeden ökologisch positiven Einspareffekt mühelos zunichtemacht. Ihren sichtbarsten Ausdruck fand die begrünte Verschwendungskultur, als Leute in der Wirtschaftskrise 2009 Geld dafür bekamen, wenn sie ihre funktionsfähigen Fahrzeuge verschrotten ließen und dafür neue kauften; diese Aufforderung zur kollektiven Ressourcenvernichtung hatte den Namen »Umweltprämie«.

Zerstörung von Sozialität

Die Aufkündigung des Generationenvertrags ist eine historische Erstmaligkeit. Wir wissen von keiner Gesellschaft, die sich selbst außerhalb eines generationenübergreifenden Geschichtsverhältnisses verstanden hätte. Wir kennen auch keine religiösen oder ideologischen Kosmologien, die die Gegenwart zum alleinigen Bezugspunkt für Denken, Entscheiden und Handeln genommen hätte. In gewisser Weise ist die heutige universale Masse von Ich-AGs eine konsequente Fortsetzung der Emanzipation von Naturverhältnissen, wie sie die Moderne seit je antreibt: Nun lebt und stirbt jede Generation für sich allein. Verpflichtungen, die das Selbst überschreiten, laufen den Funktionsbedingungen dieser Kultur zuwider. Genau deshalb hätte der Neoliberalismus so etwas wie Familie, Freundschaft, jede Form autonomer Sozialbeziehung nie erfinden können; genau deshalb versucht er auch, alles zu zerstören, was sich dem Markt nicht fügt. Umgekehrt sind nichtinstrumentelle Beziehungen von Menschen zueinander prinzipiell Widerstandsnester gegen den Konsumismus und die Totalisierung des Marktes schlechthin.

Wenn man übrigens betrachtet, woraus totalitäre Systeme ihre Kraft bezogen haben, die Welt wenigstens für eine Weile nach ihren Vorstellungen einzurichten, dann war das zuallererst die Zerstörung von bestehenden Sozialbeziehungen: im Nationalsozialismus durch Gewalt gegen politische oder »rassische« Gegner und durch eine Politik der radikalen Ausgrenzung, die sich konkret in die Spaltung der Gesellschaft in Zugehörige und Ausgeschlossene übersetzte.

Der Stalinismus zerstörte die Sozialität durch die willkürlich wechselnde Definition dessen, wer gerade als »gut« bzw. »schlecht« galt, als konform oder kriminell. Solche Willkür zerstört die Basis jeder Sozialität: Vertrauen.[1] Beide Herrschaftssysteme bauten ihre soziale Macht auf die Destruktion autonomer, unkontrollierter Beziehungen zwischen den Menschen. Man zerstörte den bestehenden sozialen Zusammenhang, setzte die Teile anders wieder zusammen und verwandelte das soziale Beziehungsgefüge selbst in ein machtvolles Herrschaftsinstrument.

Dasselbe Prinzip war im China der Kulturrevolution wirksam, im Kambodscha der Roten Khmer, übrigens auch in der Sozialutopie des Behaviorismus: Die ideale Einrichtung der Welt erfordert im ersten Schritt immer die Zerstörung eigensinniger Sozialverhältnisse. Genau dort setzen auch die literarischen Dystopien von George Orwell oder Aldous Huxley an, und womöglich sollte man seine Aufmerksamkeit genau auf solche Zerstörungsprozesse richten, wenn man um das Abdriften von Gesellschaften in antisoziale, gegenmenschliche Richtungen besorgt ist. Und wahrscheinlich ist man zu romantisch, wenn man davon ausgeht, so etwas geschehe immer in Kopie historischer Vorläufer. Es könnte vielmehr sein, dass der heutige Totalitarismus ausgerechnet im Gewand der Freiheit auftritt: in jedem Augenblick alles haben und sein zu können, was man haben und sein zu wollen glaubt. Es gibt nur ein einziges Regelsystem, das solche Freiheit begrenzt: der Markt. Denn im Unterschied zu »1984« ist heute ja keine überwachende Instanz mehr nötig, die die Wünsche und Regungen der Menschen kontrolliert und eingreift, wo sie gefährlich werden. Es bedarf keiner Gestapo und keiner Tscheka mehr; im Zeitalter von Google und Facebook liefert ja jeder einzelne Insasse des Netzes die nötigen Daten über sich freimütig, ohne jeden Zwang. Was das in der Konsequenz heißt, mag einem klarwerden, wenn man sich einen Augenblick lang den Faschismus mit Facebook vorstellt. Kein einziger Jude wäre versteckt worden, kein einziger Verfolgter entkommen.

Wir haben es heute noch nicht mit der Zerstörung des sozialen Zusammenhangs zu tun, aber mit einem ungeheuren Potential dazu. Wenn diese Diagnose zutreffend ist, dann ist allerdings Widerstand nötig. Widerstand gegen die physische Zerstörung der künftigen Überlebensgrundlagen, gegen den Extraktivismus, Widerstand aber auch gegen die Okkupation des Sozialen. Widerstand gegen die freiwillige Hingabe der Freiheit. Widerstand gegen die Dummheit. Widerstand gegen die Verführbarkeit seiner selbst, leichthin zu sagen: »Ist ja egal, es kommt doch auf mich nicht an.«

Nichts ist egal. Nur auf Sie kommt es an.

Wohnst Du noch, oder zerstörst Du schon?

Stellen Sie sich vor: Ein älteres Ehepaar geht zu IKEA, bleibt lange vor dem Schrank »Bjursta« stehen, öffnet und schließt die Türen, zieht und schiebt die Schubladen, prüft das Holz, streicht über die Oberflächen, geht um das Stück herum, überlegt, sinniert. Schließlich sagt die Frau zu ihrem Mann: »Den nehmen wir. Der ist schön und solide, von dem wird unser Enkelchen noch etwas haben!«

Wenn ich diese fiktive kleine Episode in Vorträgen erzähle, gibt das verlässlich einen Lacher. Warum? Weil heute die Vorstellung völlig absurd scheint, dass man ein Möbelstück vererben könnte, ja dass man es in der Perspektive anschaffen könnte, es wäre nicht spätestens in fünf, sechs Jahren aus der Mode und würde ersetzt werden. Tatsächlich kauft man Möbel heute für den Sperrmüll, auf dem sie über kurz oder lang landen werden. Sie sind in Relation zu den verfügbaren Einkommen extrem billig, weshalb es nichts macht, sie wegzuschmeißen und à la mode zu ersetzen. Was IKEA und andere Billigmöbelhäuser geschafft haben, ist die Verwandlung von langlebigen in kurzlebige Konsumgüter. Während Durchschnittsfamilien früher lange sparten, um sich einen neuen Schrank leisten zu können, und sie ihn sich dann anfertigen ließen oder im Möbelhaus kauften, handelt es sich heute um Mitnahme- und Wegwerfartikel. Ökologisch betrachtet sind diese kurzlebigen Pseudomöbel nicht nur deswegen eine Katastrophe, weil sie nach kurzem Gebrauch entsorgt werden: In ihre Produktion geht auch wesentlich mehr Energie-, Material- und Transportaufwand ein als in jeden getischlerten Schrank. Die Ikeaisierung der Welt sieht in Zahlen so aus, dass der Konsum an Möbeln in den westlichen Gesellschaften alle zehn Jahre um 150 Prozent wächst.[1] Und IKEA ist inzwischen überall. Mit seinem ekelhaften Geduze, das den Kunden in genau dem infantilen Zustand anspricht, in den es ihn zu versetzen beabsichtigt.

Allein im 20. Jahrhundert wurde mehr Energie verbraucht als während der kompletten Menschheitsgeschichte davor. Im selben Zeitraum ist die Wirtschaft um das Vierzehnfache, die industrielle Produktion um das Vierzigfache angewachsen.[2] Die Menge an gekaufter Kleidung verdoppelt sich in den USA jahrzehntweise.[3] Aber wir verzeichnen nicht nur ein exorbitantes Mengenwachstum; viele Produkte fordern selbst immer mehr Material. Autos zum Beispiel verzeichnen über die letzten Jahrzehnte ein spektakuläres Wachstum. Ein VW Golf hat im Lauf seiner Bauzeit von 750 Kilogramm Gewicht auf 1,2 Tonnen zugelegt. Noch extremer ist der Mini. War der vor 40 Jahren tatsächlich klein und transportierte mit 34 PS und 617 Kilogramm Gewicht immerhin vier Personen, gibt es ihn heute als Limousine, Cabrio, Kombi, Coupé, Roadster und SUV, mit bis zu 211 PS und 1380 Kilogramm Gewicht.

Hypertrophie: Mini.

Die Größe des heutigen Mini übertrifft lässig die des einstigen Inbegriffs des Oberklasse-Sportwagens Porsche 911. Der wiederum ist in seiner aktuellen Ausbaustufe so breit wie 1960 der legendäre Mercedes 300, der »Adenauer-Mercedes«. Für solches hypertrophes Wachstum, das von den surrealen »Stadtgeländewagen« Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne und so weiter noch locker übertroffen wird, sind die Straßen, die Parkbuchten und die Autobahnen mittlerweile zu klein geworden. Folgerichtig fordert die größte und mächtigste NGO Deutschlands, der ADAC, eine Verbreiterung der Überholspuren in Autobahnbaustellen (die sich natürlich vervielfachen würden, wenn diese Forderung umgesetzt würde).

Und derlei Monsterautos, die in der Regel nach wie vor nur eine einzige Person transportieren, gibt es heute pro Haushalt nicht mehr nur einmal, sondern gleich zwei- bis dreifach, und in denselben Haushalten finden sich sechs Flatscreens, eine Klimaanlage, ein amerikanischer Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter (falls mal Dean Martin vorbeikommt) und überhaupt eine sogenannte Landhausküche, mit deren technischer Ausrüstung man zwei vollbelegte Jugendherbergen mühelos versorgen könnte.

In mehr als 70 Prozent der amerikanischen Haushalte findet sich eine Bohrmaschine. Deren Nutzungsdauer beläuft sich auf durchschnittlich 13 Minuten, insgesamt.[4] In Deutschland prognostiziert man für das Jahr 2012 einen Absatz von 10 Millionen Flatscreen-Fernsehern.[5] Die Nutzungsdauer bei elektronischen Geräten verkürzt sich, den unermüdlichen Ingenieuren sei Dank, rasant, und mittlerweile werden in den USA 40 Prozent und in Europa 30 Prozent der Nahrungsmittel als Dreck entsorgt, weil sie nur noch gekauft, aber nicht mehr konsumiert werden.

Sehr grün: Ökostromlabel, Auswahl.

Unermüdlich produziert die Nachhaltigkeitsindustrie Berechnungen und Labels zu Carbon footprints, ökologischen Rucksäcken, virtuellem Wasser und übersieht dabei völlig, dass alles dieses längst in Produkte eingeht, die erstens niemand braucht und die zweitens gar nicht mehr konsumiert, sondern nur noch gekauft und weggeschmissen werden. Oder so funktionieren wie die Abfallerzeugungsmaschinen vom Typ »Nespresso«. Erst setzt sich die Strategie am Markt durch, pro Tasse Kaffee eine aufwendige Kunststoffkapsel mit zu verkaufen, um so das Produkt mit einem exorbitanten Preis und einem noch grandioseren Müllfaktor versehen zu können. In den bis zu 43 Cent teuren Kapseln sind je nach Hersteller zwischen sieben und sechzehn Gramm Kaffee enthalten; das Pfund Kaffee kommt da auf 30 Euro. Die Kaffeemaschinen sind dagegen vergleichsweise günstig, weshalb allein in Deutschland im Jahr 2011 mehr als eine Million Kapselkaffeemaschinen verkauft wurden.[6] Für die Umweltkosten der Kapseln liegen mir keine Berechnungen vor, aber es war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis jemandem auffiel, dass hier eine veritable Öko-Schweinerei vorliegt. Folgerichtig begann man, Ökokaffeekapseln für die Kapselkaffeemaschinen herzustellen. Schwupps konnte ein Produkt als »umweltfreundlich« gelten, das es vor kurzem noch gar nicht gab und das ausschließlich aufgrund seiner Inexistenz umweltfreundlich war. Die nächste Stufe hat Nestlé bereits eingeläutet (siehe unten).

BabyNes: Es handelt sich bei der abgebildeten Person nicht um eine Ministerin.

Wahrscheinlich haben Sie beim Lesen der letzten Seiten das Gefühl gehabt, dass Sie längst etwas tun, was Sie freiwillig und bewusst nie beabsichtigt haben: Sie verzichten auf Ihre Freiheit, Ihr Leben nach Ihren eigenen Entscheidungen einzurichten. So wie Sie sich Ihren Lebensraum mit Produkten vollstellen, von denen Sie bis vor kurzem gar nicht wussten, dass Sie sie jemals haben wollen würden, so wenden Sie immer mehr Zeit dafür auf, sich in diesem Konsumuniversum für oder gegen irgendetwas zu entscheiden: Sie lesen Tests und Erfahrungsberichte, arbeiten sich durch Bedienungsanleitungen und Updates, rufen Preisvergleiche ab, schließen Verträge aller Art ab – weshalb Sie immer mehr kaufen, aber immer weniger konsumieren, was Sie gekauft haben.

Sie befriedigen also in Wahrheit nicht Ihre Bedürfnisse, sondern die eines Marktes, den es ohne Sie gar nicht gäbe. Sie sind wie der Mieter eines 20-Quadratmeter-Apartments, der auf den Balkon gehen muss, um den »Tatort« auf seinem Fernseher mit 60-Zoll-Bildschirmdiagonale verzerrungsfrei sehen zu können. Sie schränken Ihre Freiheit ein, um Platz für Produkte zu machen. Oder um Wochenendtrips mit dem Billigflieger und Flughafentransfers und Sicherheitskontrollen zu absolvieren, anstatt zu Hause zu bleiben und sich von der Arbeitswoche zu erholen – hat Ihnen das jemand befohlen? Wer?

Ein Marketing-Mann von Harley-Davidson hat einmal gesagt: »Bei Harley kaufen sie ein Lebensgefühl und bekommen noch kostenlos ein Motorrad dazu.« Als Kunde von Lifestyle-Anbietern sind Sie längst Teil der Benutzeroberfläche von Unternehmensstrategien geworden, die Sie als ihr eigentliches Produkt erfunden haben: als unablässiger Neu-Bedürfnis-Haber, dem man in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr Neues andreht. Zum Beispiel ist Apple kaum daran interessiert, welche Krankheiten die Arbeiter bekommen, die bei Foxconn die Displays imprägnieren, über die Ihre Finger dann so geschmeidig gleiten können, dafür umso mehr daran, wie sich die Produktion von immer mehr Geräten für immer absurdere Zwecke in Ihrer Innenwelt einrichtet. In der haben sich die Prioritäten, die Aufmerksamkeiten und die Wahrnehmungen bereits so verändert, dass Sie längst schon ein digitaler Junkie geworden sind, der Entzugserscheinungen bekommt, wenn das iPhone weg ist. Selbst auf Musikfestivals bilden sich die längsten Schlangen vor den Aufladestationen für Handys; nicht auszudenken, wenn man nicht online gehen kann. Der Anblick der szenigen jungen Paare, die in szenigen Berliner Bars nebeneinandersitzen und auf die Bildschirme ihrer MacBooks starren und von Zeit zu Zeit irgendwelche Tasten auf ihren Tastaturen drücken, hat für mich etwas zutiefst Deprimierendes.

Mich verstört der leichtherzige Verzicht auf Freiheit und das freimütige Eintauschen von Autonomie gegen Produkte auch deswegen, weil hier ohne Not preisgegeben wird, was der wirkliche historische Gewinn des Aufstiegs der frühindustrialisierten Gesellschaften war. Das ist nicht primär der Wohlstand, der ja hinsichtlich seines Mehrwerts an Glück ab einem bestimmten Niveau ziemlich begrenzt ist, sondern eben das: bürgerliche Rechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Bildungs- und Gesundheitsversorgung. Denn die kapitalistischen Gesellschaften produzieren ja beides zugleich: die Erfahrung von Freiheit und Teilhabe und Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Die Steigerung des individuellen Glücks und die Zerstörung der Welt. Aufklärung und Selbstentmündigung.

Deshalb greift alle grüne Kritik an der ressourcenübernutzenden Kultur und jede Forderung nach mehr Nachhaltigkeit in der Wachstumswirtschaft gleich zweimal daneben: Erstens geht es heute nicht mehr um Korrekturen, sondern um eine Umkehr, und zweitens nicht um die Frage, was es zu vermeiden, sondern was es zu erhalten gilt. Denn eines ist ja klar: Gesellschaften unseres Typs werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mehr und mehr unter Stress geraten, unter Ressourcenstress, Schuldenstress, Migrationsstress usw. Unter Bedingungen von erhöhtem Stress schrumpft der Raum zum Handeln: Man beginnt dann nur noch zu reagieren und hört auf zu gestalten – so wie es die europäischen Regierungen unter dem Druck der Finanzindustrie heute schon tun. Weshalb man vor einer einfachen Wahl steht: Da sich unsere Welt radikal verändern wird, stehen wir nicht vor der Frage, ob alles bleiben soll, wie es ist, oder nicht. Wir stehen nur vor der Frage, ob sich diese Veränderung durch Gestaltung oder Zerfall vollziehen wird – ob man sehenden Auges die sukzessive Verkleinerung des noch bestehenden Handlungsspielraums geschehen und damit Freiheit, Demokratie, Recht und Wohlstand über die Klinge springen lässt. Oder ob man seinen Handlungsspielraum nutzt, um Freiheit zu erhalten, also auch die Freiheit, die Dinge besser zu machen. Warum bevorzugen Sie die erste Variante?

Sorry, Umwelt!

Mein Kollege Peter Seele erzählte mir vor einigen Jahren die folgende Geschichte von einer Strandparty in den Düsseldorfer Rheinauen. Familien grillen, irgendwann machen ausgelassene Kinder ein Feuer. Schnell geht der Brennstoff aus, man macht sich auf die Suche. Nach kurzer Zeit schleppt ein etwa Zehnjähriger eine große, verdorrte Tanne an, vielleicht ein weggeworfener Weihnachtsbaum. »Der brennt bestimmt super!« Er wirft ihn komplett ins Feuer, kurze Zeit später lodert, qualmt und stinkt es über den Strand. Zufrieden blickt der Junge in die Flammen. Und sagt die denkwürdigen Worte: »Sorry, Umwelt, das musste jetzt mal sein!«

Wovon erzählt diese kleine Geschichte? Davon, dass Umweltbewusstsein und Handeln nur entfernt miteinander zu tun haben können, und davon, dass das Unbehagen, das mitunter entsteht, wenn man Dinge tut, die eigentlich falsch sind, ausgesprochen leicht zu bewältigen ist. Menschen können zwischen ihr Wissen und ihr Handeln Abgründe von der Dimension des Marianengrabens legen und haben nicht das geringste Problem damit, die eklatantesten Widersprüche mühelos zu integrieren und im Alltag zu leben. Schon der Zehnjährige weiß, dass Wissen und Handeln nicht zwingend in Deckung gebracht werden müssen. Das Menschenbild, das voraussetzt, dass Menschen nach Widerspruchsfreiheit streben, hat sich aus Moralphilosophie und Theologie in unsere Vorstellungswelt eingeschlichen, ist aber völlig unzutreffend. Menschen verhalten sich in unterschiedlichen Situationen deshalb unterschiedlich, weil sie – im Beruf, beim Sport, in der Familie, unter Freunden – jeweils differierende Anforderungen zu erfüllen haben und mit beständig wechselnden Rollenerwartungen konfrontiert sind.

Denn mit der funktionalen Differenzierung von Gesellschaften, die arbeitsteilig organisiert sind, ist ein höchst flexibler Subjekttypus entstanden, der in der Lage ist, wechselnde und oft sogar höchst widersprüchliche Rollenanforderungen in Familie, Beruf, Verein, Freundschaftsbeziehungen usw. geschmeidig zu bewältigen. Der Soziologe Erving Goffman hat sein ganzes Werk darauf verwandt, zu zeigen, dass Menschen in modernen Gesellschaften je nach Situation höchst unterschiedlich wahrnehmen, deuten und handeln und dass sie keinerlei Problem damit haben, sich in der einen Rolle von Normen zu distanzieren, denen sie in einer anderen Rolle folgen (»Fragen Sie mich als Politiker oder als Mensch?«). Und er hat die soziale Choreographie dechiffriert, die die Beziehungen, Rollenspiele und Inszenierungen der Menschen regelt. Es ist, außer im pathologischen Grenzfall, Unsinn, das Handeln von Menschen auf Motive zurückzuführen, die situationsunabhängig wirksam würden. Und moderne Gesellschaften können umgekehrt mit Normpathologen nichts anfangen. Jemand, der situationsunabhängig wechselnde Anforderungen mit der immer gleichen Antwort versieht, landet in modernen Gesellschaften in der Psychiatrie.

Der flexible Mensch ist aber keine pathologische Spielart des eigentlich starren, sondern genau jener, den alle Sozialisationsinstanzen und Bildungseinrichtungen in modernen Gesellschaften formen: weil sie genau ihn brauchen, um funktionieren zu können. Moralische Überzeugungen sind nicht handlungsleitend, sondern geben uns eine Richtschnur dafür, welche Begründung dafür geeignet ist, eine falsche Handlung mit einem richtigen Bewusstsein in Deckung zu bringen. Genauso war das, was der Junge in der kleine Geschichte vorführte, nicht mehr als ein besonders auffälliges Beispiel für einen ohne weiteres ausgehaltenen Widerspruch – bei ganz offenkundigem Bewusstsein darüber, dass er gerade eine ziemliche Sauerei angerichtet hatte. Tatsächlich lieferte paradoxerweise der Umstand, dass er sich darüber klar war, dass seine Handlung »eigentlich« falsch war, ein moralisches Gefühl: denn immerhin konnte er sich ein richtiges Bewusstsein beim falschen Handeln attestieren.

Für den uferlosen Komplex solcher Deutungsweisen hat die Sozialpsychologie einen Begriff, nämlich den der Dissonanzreduktion. Er wurde von Leon Festinger aufgrund eines bemerkenswerten Geschehens geprägt. Vor etwa einem halben Jahrhundert veräußerten die Anhänger eines kultischen Glaubens in Wisconsin all ihre Habe, weil ihrer Anführerin prophezeit worden war, dass der Weltuntergang in Form einer gewaltigen Überschwemmung unmittelbar bevorstehe. Anschließend versammelten sich die Sektenmitglieder auf dem höchsten Berg der Umgebung, um gemeinsam die Apokalypse zu erwarten und als Auserwählte von einem UFO gerettet zu werden. Der Weltuntergang trat aber bekanntlich nicht ein, und die Gläubigen standen nun ratlos auf dem Berg.

Leon Festinger interessierte sich dafür, wie sie mit dieser herben Enttäuschung ihrer Erwartung zurechtkommen würden, und machte eine überraschende Entdeckung. Statt etwa frustriert zu sein, an ihrem Glauben zu zweifeln oder gar ihren grotesken Irrtum einzusehen, hatten die vermeintlichen Auserwählten umgehend eine neue Theorie entwickelt: Zweifellos handele es sich hier um eine Prüfung der Festigkeit ihres Glaubens. Damit war der Widerspruch zwischen Wirklichkeit und Überzeugung beseitigt, und Leon Festinger hatte das Phänomen der kognitiven Dissonanz entdeckt. Wenn Menschen eine Diskrepanz zwischen ihren Erwartungen und der Realität erleben, die sich praktisch nicht beseitigen lässt, erzeugt das ein tiefes Unbehagen und damit das dringende Bedürfnis, die Dissonanz zum Verschwinden zu bringen oder sie wenigstens zu reduzieren. Daher wird die Wahrnehmung der Wirklichkeit der eigenen Überzeugung angepasst, weshalb Raucher Lungenkrebsstatistiken für überbewertet halten und Anlieger von Kernkraftwerken das Strahlungs- und Unfallrisiko regelmäßig niedriger einschätzen als Menschen, die weit entfernt von Atommeilern leben.

Auch ein Phänomen wie der Klimawandel ist geeignet, erhebliche kognitive Dissonanz auszulösen. Die Bedrohung wird mit jedem Jahr dramatischer – das arktische Eis schmilzt schneller, als die pessimistischsten Modelle der Klimaforscher vorhergesagt hatten, und zugleich wachsen die Emissionsmengen weltweit in unverminderter Geschwindigkeit an. Das Bedrohungsgefühl wird nicht kleiner dadurch, dass die Klimaerwärmung auch deswegen der unmittelbaren Kontrolle entzogen ist, weil die augenblickliche Situation ihre Ursache in den Emissionen des Wirtschaftswunders und der Folgejahre hat. Alles, was man jetzt tun würde, hätte Auswirkungen wiederum erst in ein paar Jahrzehnten. Die Ursache-und-Wirkungs-Kette ist auseinandergerissen, weil das Klima träge ist. Was kann man also tun?

Zum Beispiel sich sagen, dass jede eigene Anstrengung ohnehin von den Chinesen, den Indern, den Russen und den Brasilianern unterminiert wird: Alle sind sie um die Vermehrung ihres Wohlstands bemüht, um den Preis, dass alle eigenen Anstrengungen, die Welt doch noch zu retten, sich im Angesicht der jährlichen Emissionsstatistik von vornherein in Luft auflösen. Oder von »den Politikern« fordern, dass sie mal endlich ein transnationales Klimaabkommen beschließen sollen. Vorher könne man ja sowieso nichts machen. Oder, auch sehr beliebt, auf die »Menschheitsgeschichte« weisen und aufgeklärt mitteilen, dass »der Mensch« ja erst lernt, wenn die Katastrophe schon geschehen ist. Wahlweise: dass »dem Menschen« am Ende ja immer etwas eingefallen sei, was die Katastrophe abgewendet habe.

Was sind solche Sätze? Mentale Anpassungen an sich verändernde Umweltbedingungen. Vor einiger Zeit wurde eine Studie darüber veröffentlicht, wie Fischer am Golf von Kalifornien den Rückgang der Fischbestände einschätzen. Trotz erheblicher objektiver Rückgänge in den Fischpopulationen und Überfischung in den küstennahen Regionen zeigten sich die Fischer desto weniger besorgt, je jünger sie waren.[1] Sie kannten im Unterschied zu den älteren Kollegen viele Vorkommen und Arten gar nicht mehr, die früher in der Nähe der Küste gefischt worden waren. Eine ähnliche Untersuchung in China hat gezeigt, dass jüngere Fischer schon Fischarten, die noch vor wenigen Jahren zum Bestand gehörten, nicht mehr als typisch für ihre Region nennen konnten.[2] Umfragen in Indien belegen, dass für die Jüngeren Fleischkonsum das natürliche und darum erstrebenswerte Ernährungsverhalten darstellt, während die Älteren genau das für neu und unnatürlich halten. Und in Deutschland hält man sich, wie gesagt, für »grün«, obwohl man immer mehr Rohstoffe konsumiert.

Solche shifting baselines, die Veränderung der eigenen Wahrnehmung parallel zu sich verändernden Situationen in der sozialen und physischen Umwelt, stellen evolutionär wahrscheinlich eine höchst erfolgreiche Eigenschaft von Menschen dar, die ja die anpassungsfähigsten aller Lebewesen sind. Wenn sich aber Lebens- und Überlebensbedingungen sehr langsam zum Negativen verändern, kann sich diese Geschmeidigkeit als ein erheblicher Nachteil erweisen.

Anpassungen an veränderte Situationen können alles andere als konstruktiv ausfallen; das Unbehagen an der Dissonanz reduzieren sie allemal. Nicht nur vor diesem Hintergrund scheinen die unablässigen Aufklärungsbemühungen zu den erwartbaren Folgen des Klimawandels, zur Ressourcenübernutzung und zur Zerstörung der Welt sinnlos: Sie haben sich auch durch die Wiederholung der Argumentationsfiguren über nun vier Jahrzehnte abgenutzt und sind Teil von Normalkommunikation geworden. Man würde sich heute wundern, wenn es positive Meldungen von der Umweltnachrichtenfront gäbe; der Aufmerksamkeitswert von Nachrichten vom Typ »Arktischer Eisschild schmilzt schneller als erwartet« tendiert gegen null. Teil des Problems ist überdies die falsche Annahme, negative Argumente könnten proaktive Handlungen motivieren. Das mag im Rahmen akuter Notfallsituationen funktionieren, aber nicht dann, wenn die Benutzeroberflächen der Konsumgesellschaften noch glänzen und zu funktionieren scheinen.

Postideologie

Am 22. April 2012 gewann der junge Autorennfahrer und dreimalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel den Großen Preis von Bahrain. Die Halbinsel Bahrain ist eine konstitutionelle Monarchie mit etwa 1,2 Millionen Einwohnern, in der es seit dem Ausbruch der Arabischen Rebellion ebenfalls eine Protestbewegung gibt. In den letzten drei Jahren hat es bei Demonstrationen mehr als 50 Tote und zahllose Verletzte gegeben; bei den Protesten, die dem Formel-1-Rennen vorausgingen, starb wiederum ein junger Mann. Die Freiheitsbewegung Bahrains demonstrierte gegen das Formel-1-Rennen, weil es ihrer Auffassung nach ein Regime aufwerte, das eine blutige Unterdrückungspolitik gegenüber der Opposition betreibe.

Sebastian Vettel, der Gewinner, schien von den Protesten, die mehrheitlich von jungen Menschen seines Alters getragen werden, wenig beeindruckt. Wie stern-online berichtete, sprintete Vettel nach seinem Triumph strahlend durch die Boxengasse. »›Das war ein perfekter Sonntag. Ich bin überglücklich, das war ein unglaubliches Rennen‹, sagte Vettel […] ›Gruß an die Jungs in der Box, die Unglaubliches geleistet haben.‹ In der Stunde des Sieges dachte der Weltmeister auch an seine kranke Großmutter: ›Ich möchte Grüße in die Heimat schicken an meine Oma. Gute Besserung.‹«[1]

Die sogenannte Arabellion erschüttert seit gut drei Jahren den nordafrikanischen Raum. In Tunesien und Ägypten war die Opposition erfolgreich; die Regime stürzten. In Libyen konnte der Diktator Gaddafi erst in einem verlustreichen Krieg besiegt werden; in Syrien hält er an, im Jemen und eben in Bahrain wird die Opposition bislang erfolgreich unterdrückt. Träger der Rebellionen sind junge Menschen, vor allem solche, die gut ausgebildet, aber trotzdem arbeitslos sind. In allen betroffenen Ländern herrscht eine ausgesprochen hohe Akademikerarbeitslosigkeit, von der besonders diejenigen betroffen sind, die den ersten Einstieg in den Arbeitsmarkt noch nicht gefunden haben. Volker Perthes spricht daher von einer zentralen Erfahrung, die dort die Altersgruppe der Zwanzig- bis Fünfunddreißigjährigen präge: »Von Rabat bis Riad, so lässt sich nur wenig vereinfachend sagen, ist dies eine Generation, die sich um ihre Chancen zur wirtschaftlichen, sozialen und politischen Teilhabe betrogen sieht. Für ganz viele Mitglieder dieser Generation gilt, dass sie eine formal gute Bildung, aber schlechte oder keine Jobs und, anders als die älteren Generationen, auch wenig Chancen haben, legal in Europa oder am Golf Arbeit zu finden. Weil sie über kein oder nur wenig Einkommen verfügen, können sie keine Wohnung mieten. Ohne eigene Wohnung können sie keine Familie gründen.«[2]

Es ist ein Gefühl von sozialer Deklassierung und Zukunftslosigkeit, vom Abgeschnittensein von Möglichkeiten, das sich in den Protesten artikuliert – man könnte auch sagen: ein Gefühl des Verlustes der Freiheit, das eigene Leben zu gestalten, also ein Verlust von Zukunft. Solche Gefühle haben schon immer intergenerationellen Zündstoff gebildet.