Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

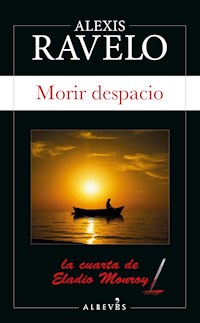

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

La sexta de Eladio Monroy Sonsoles Nieves le pide a Eladio Monroy que la ayude en una cosa de amores: comprender por qué su pareja, el administrativo Diego Miranda, la ha dejado de pronto, de un día para otro y sin ninguna explicación. Monroy, para combatir el aburrimiento, acepta hacer algunas averiguaciones. No tardará en comprender que lo sentimental tiene que ver muy poco en el asunto y que, a una larga lista de gente relacionada con él, le ha dado por morirse de mala manera. Además, anda de por medio un viejo amigo suyo, Falo el Moldura, un escayolista metido a traficante de drogas a tiempo parcial. Será tarde cuando descubra que habría sido mejor para él que continuara aburriéndose. La serie Eladio Monroy Eladio Monroy no es policía ni detective. Ni siquiera un periodista. Pensionista de la marina, complementa su mísero sueldo con encargos bajo cuerda. Tan sarcástico como sentimental, tan culto como maleducado, se enfrenta a cada problema con astucia, perplejidad y grandes dosis de mala baba. No es que le apetezca andar por ahí investigando a la gente y haciendo justicia. Lo único que quiere es ir echando días para atrás en la ciudad que lo vio nacer. Pero, irremediablemente, siempre acaba viéndose obligado a hacer cosas que nadie hará si no las hace él. Las novelas de la serie Eladio Monroy se inscriben en el hard boiled más clásico y, al mismo tiempo, resultan absolutamente singulares. Ambientadas en Las Palmas de Gran Canaria, bucean en las contradicciones de la sociedad española y las ponen de relieve en argumentos autoconclusivos plagados de giros, humor y violencia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 342

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SI NO HUBIERA MAÑANA

LA SEXTA DE ELADIO MONROY

Sonsoles Nieves le pide a Eladio Monroy que la ayude en una cosa de amores: comprender por qué su pareja, el administrativo Diego Miranda, la ha dejado de pronto, de un día para otro y sin ninguna explicación. Monroy, para combatir el aburrimiento, acepta hacer algunas averiguaciones. No tardará en comprender que lo sentimental tiene que ver muy poco en el asunto y que, a una larga lista de gente relacionada con él, le ha dado por morirse de mala manera. Además, anda de por medio un viejo amigo suyo, Falo el Moldura, un escayolista metido a traficante de drogas a tiempo parcial. Será tarde cuando descubra que habría sido mejor para él que continuara aburriéndose.

La serie Eladio Monroy

Eladio Monroy no es policía ni detective. Ni siquiera un periodista. Pensionista de la marina, complementa su mísero sueldo con encargos bajo cuerda. Tan sarcástico como sentimental, tan culto como maleducado, se enfrenta a cada problema con astucia, perplejidad y grandes dosis de mala baba. No es que le apetezca andar por ahí investigando a la gente y haciendo justicia. Lo único que quiere es ir echando días para atrás en la ciudad que lo vio nacer. Pero, irremediablemente, siempre acaba viéndose obligado a hacer cosas que nadie hará si no las hace él.

Las novelas de la serie Eladio Monroy se inscriben en el hard boiled más clásico y, al mismo tiempo, resultan absolutamente singulares. Ambientadas en Las Palmas de Gran Canaria, bucean en las contradicciones de la sociedad española y las ponen de relieve en argumentos autoconclusivos plagados de giros, humor y violencia.

Alexis Ravelo (1971) es un escritor calvo que nació y aún sobrevive a régimen de cervezas y bocadillos dechopped en Las Palmas de Gran Canaria. Contra todo pronóstico, ocupa un lugar relevante en la narrativa española actual. Además de novelas, ha escrito libros infantiles, volúmenes de relatos para adultos, guiones, obras teatrales y hasta el libreto de una ópera. Su primera novela fue Tres funerales para Eladio Monroy, que abre una serie de novelas protagonizadas por elmismo personaje: Solo los muertos, Los tipos duros no leen poesía y Morir despacio. También publicó el díptico «La iniquidad», formado por La noche de piedra y Los días de mercurio. La estrategia del pequinés supuso su descubrimiento por parte de la crítica y los medios nacionales. Constantemente reeditada y a punto de ser adaptada al cine, obtuvo el Premio Dashiell Hammett 2014, así como otros galardones entre los que figuran el Premio Tormo 2014 o el Premio Novelpol 2014 (ex aequo con Donde lenguas, escrito por Rosa Ribas y Sabine Hofmann). Tras esta novela, vinieron otras, también de semen y sangre: La última tumba (XVII Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe), Las flores no sangran (Premio Valencia Negra 2014 y también traducida al francés) o El viento y la sangre, escrita con seudónimo como M. A. West. Ahora, tras explorar otros caminos literarios con sus novelas más recientes (La otra vida de Ned Blackbird y Los milagros prohibidos), Ravelo retoma su saga más golfa, irreverente y crítica. Y, como siempre, sospecha que Dios está de vacaciones.

Primera edición en esta colección: junio del 2021

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© Alexis Ravelo, 2021

© de la presente edición, 2021, Editorial Alrevés, S.L.

© Diseño de portada: Ernest Mateu

Producción del ePub: booqlab

ISBN ebook: 978-84-17847-95-1

Código IBIC: FF

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

ADVERTENCIA AL LECTOR

Esto es una novela. Ficción. Escrita únicamente para entretenerte. De cuanto aparece en ella, nada ni nadie tiene que ver con la realidad. Ocurre en una ciudad ficticia llamada Las Palmas de Gran Canaria, en la no menos imaginaria isla de Gran Canaria, perteneciente a un país inventado que se llama España. Por supuesto, siempre habrá quien piense que una novela es una imagen especular del mundo. Pero eso no podría cambiar el hecho de que esto está escrito únicamente para entretenerte. Es ficción. Simplemente, una novela.

Hay amores que pueden joder cualquier negocio y hay negocios que podrían joder el amor más grande.

A Eladio Monroy se le ocurrió pensar esto mientras encendía un cigarrillo para ahumar el hambre. Los cruasanes y el café con leche los había metabolizado hacía rato y la cosa no tenía pinta de que pudiese almorzar temprano. Por supuesto, podría haberse metido en el Bodegón Suso, el bar que tenía casi delante del coche, o ir al Europan para comprarse algo con lo que entretener la muela. Pero no quería arriesgarse a perderle la pista al del chándal. Habría sido difícil: la plaza donde había aparcado estaba solo a una decena de metros del portal en el que había entrado el tipo y, aunque no hubiera sido así, no habría podido marcharse sin que él lo viera, porque el coche permanecía enmarcado en su retrovisor izquierdo. Sin embargo, más valía un por si acaso.

Así que ahí estaba él, al filo del mediodía, fumando y echando la ceniza por la ventanilla de Naranjito, preguntándose por qué carajo seguía dejándose arrastrar por la corriente, metiéndose en líos como este mismo, que lo había conducido hasta ese aparcamiento en los bloques de viviendas de La Pantera Rosa. En medio de la mañana grisácea del barrio obrero por cuya única acera realeaba el paisanaje, miró el reloj y se preguntó cuánto tiempo tardaría el tipo en bajar para que él pudiese regresar a casa con la satisfacción del deber cumplido.

Baja ya de una puta vez, plasta de los cojones, acabó diciéndole mentalmente al del chándal.

Y entonces, como si lo hubiera estado escuchando, el tipo bajó.

Bajó rápidamente.

A toda velocidad.

Tanta que a Monroy casi no le dio tiempo de verlo antes de oír el taponazo contra el pavimento a unos metros del coche. Cayó a plomo desde vaya usted a saber qué piso del edificio y acabó despatarrado sobre la acera.

UNA COSA DE AMORES

Por supuesto, todo había empezado antes. Todo, siempre, ha empezado antes y seguro que, en la cadena causal que conducía hasta aquel instante, uno podría haberse remontado al momento en el que el papá de Jorge Mesa depositó su semillita en los fértiles ovarios de su mamá, pero para Eladio Monroy aquel lío había comenzado como solían empezar todos sus líos, con un cortado en el bar Casablanca, con un encargo que llegaba en uno de esos momentos en los que Eladio andaba sin perras o con el suficiente aburrimiento encima como para dejarse enredar en un trifostio de ese tamaño.

Era viernes, se avecinaba octubre, los incendios forestales le habían dado a Gran Canaria un verano de mierda y las cámaras acababan de disolverse, con lo cual se estaba quedando un otoño estupendo para volver a votar por no se sabía qué vez en un par de años. En el Casablanca, Casimiro trasteaba tras la barra, Juan el del Pescao casi sesteaba sobre ella con el arrullo de la televisión donde una presentadora de magazín matinal y unos tertulianos de lo mismo intentaban que la inminente separación de un matrimonio de cachanchanes resultase un asunto de interés, y Monroy se aburría. Sí, se aburría. Y puede ser que eso haya sido la causa de todo o, al menos, un aspecto importante de la cuestión. Porque ese día (igual que los inmediatamente precedentes) Monroy se aburría como un sordo en un concierto de arpa solista mientras hojeaba (o, más bien, ojeaba) los periódicos manchados de grasa y café que Casimiro ponía a disposición de su cada vez menos distinguida clientela.

Monroy ya no compraba El País. Uno de los motivos era que Forges había muerto. El segundo, que entre Manolo y Las Tres Desgracias lo habían ido acostumbrando a picotear la prensa en digital y hasta se había suscrito a un par de periódicos online. Por eso, a la hora del cortadito, solo echaba un vistazo a los ejemplares de La Provincia y el Canarias 7 comprados por Casimiro en el estanco de enfrente y que, cuando él llegaba, ya se habían convertido varias veces en un montón de hojas impresas, como contaba Cortázar que ocurre con los diarios una vez leídos. Amén de la ventaja económica (los periódicos no son caros, pero leerlos gratis es todavía más barato), eso le permitía disfrutar tanto de las viñetas de Morgan como de las de Padylla y Montecruz. Entre los tres acumulaban suficiente ingenio y mala baba como para que la ausencia del maestro Antonio Fraguas doliese un poco menos. Aunque doliese.

Así, echándose el cortadito, fue como Eladio Monroy se enteró de que García Medina parecía haber encontrado al fin su sitio en la política. Tras quince años intentándolo, primero entre la derecha insular y luego entre el neoliberalismo nacional, el muy malnacido se había hecho un hueco a la derecha de la derecha de la derecha e iría en las nuevas elecciones de número dos en las listas de Democracia Española Nacional, que no arrasaría en Canarias (donde hay poco Opus y casi ninguna afición a los toros), aunque contara con el suficiente número de desinformados como para arañar algún escaño.

Leyendo aquello, se le comenzó a calentar la sangre, como siempre que se acordaba del millonetis. Si no llegó a alcanzar el punto de ebullición fue porque una mujer entró en el Casablanca, se plantó frente a él y pronunció su nombre.

Eladio Monroy alzó la vista y se quedó mirándola, preguntándose de qué la conocía.

—No te acuerdas de mí, ¿verdad?

Monroy buscó en su base de datos los ojos marrones y achinados, el rostro alargado de bronceado a punto de caducar, la mandíbula algo ancha para hacer sitio a unos dientes quizá demasiado grandes pero bien ordenaditos en una sonrisa amplia. Le sonaban aquellos ojos y aquella sonrisa, pero no la melena teñida de caoba ni el vestido rosa palo demasiado fresco para la época. Enseguida descubrió la chamarrita de falso cuero azul puesta de través sobre el bolso que pendía de uno de sus hombros. Volvió al rostro, intentando dar con un nombre. Ella, divertida, se dejó observar y él le calculó la edad entre los treinta y muchos y los cuarenta y pocos y registró el colgante con una pequeña pintadera de plata, los pendientes discretos, la cicatriz casi imperceptible en el extremo de la quijada, muy cerca de la oreja izquierda. Únicamente entonces, al percatarse de la cicatriz, vino a su memoria una casa en Escaleritas, un niño triste, el olor de un caldo de pescado, la amable hospitalidad de unos ancianos.

—¿Sonsoles?

Sonsoles, la hija de Paco Nieves, el ferretero, asintió.

—Muchacha, ni te conocí —dijo Eladio, sonriente.

—Normal. Hace tiempo.

—¿Cuándo fue la última vez?

—En el funeral de mi padre.

Ambos asintieron y mantuvieron una sonrisa de cortesía. Sonsoles podría haber disimulado. Habría sido fácil para ella decir que lo había visto al pasar o, incluso, que había entrado a tomar algo y se lo había encontrado. En lugar de eso, le preguntó si podía sentarse y eso dejó claro que venía expresamente para verlo a él.

En el Casablanca nunca sabes si el tuerto Casimiro te atenderá en la mesa o te hará ir a la barra. Dependerá de lo atareado que esté, de lo mal o bien que le caigas, de si ha dormido mejor o peor, de si le sale de los huevos. Puede que le apetezca, que levante una mano para indicarte que permanezcas en el sitio y venga a preguntarte qué se te ofrece, condescendiendo incluso a mirarte con su ojo operativo. O puede que, después de sentarte en una de las tres mesitas miserientas, lo descubras apoyado en el bastidor de la cafetera, fingiendo que has caído en el ángulo muerto de su visual y aguardando a que te levantes a pedir porque él no es un esclavo y qué coño te habrás creído tú, que ya es bastante con que soporte tu presencia en su puto bar.

Ese día Casimiro no tenía una mañana especialmente buena: a primera hora había intentado reclamar una factura de Endesa y luego había discutido con un proveedor. Pero su oído y su memoria funcionaban mejor que su percepción de la profundidad espacial y, al entender que se trataba de la hija de Paco Nieves, acudió no solo a tomarle el pedido, sino hasta a preguntarle por su madre. Y, para variar, con buena intención.

Sonsoles contó, para él y para Eladio, que Sarito estaba estupenda. Se pasaba fuera todas las tardes, entre cursos de ganchillo, excursiones y clases de tango. Ahora hasta se había apuntado a un club de lectura.

—Ahí, en la Biblioteca Insular —explicó, ante el asombro divertido de ambos hombres—. Yo, después de lo de mi padre, pensé que iba a tener que estar más pendiente de ella y, mira tú, para verla tengo que coger número.

Los tres se sonrieron al pensar en Sarito yendo del tingo al tango con las amigas. Pero Monroy también la imaginó sola entre figuritas de porcelana siempre expuestas para unas visitas inexistentes, viendo la telenovela en la soledad de la casa que había compartido con Paco Nieves durante casi cinco décadas, y se alegró por ella.

—A tu hermano sí lo veo a veces, en la ferretería —dijo Casimiro, inesperadamente locuaz.

—Sí, ahí sigue. El negocio aguanta, aunque con tanto Leroy Merlin y tanto centro comercial, ya sabes...

—Quita pa’llá, muchacha —convino el tuerto—. A los chicos, si nos dejamos, nos quitan hasta la cerilla de los oídos.

—Eso es verdad.

—Bueno, ¿qué se te apetece, mi hija?

Sonsoles pidió un café con leche y un vasito de agua de Firgas, si podía ser, y Casimiro, por una vez, se dio prisa en prepararlo y traerlo. Luego, para dejarlos tranquilos, regresó a sus labores y a su mala leche habitual. No obstante, si alguien se hubiese tomado la molestia de fijarse, habría podido observar que su expresión se había ablandado hasta casi resultar amable. Quizá por la visita de la mujer a quien había dado caramelos cuando era niña, o por lo que le había contado acerca de su madre, a quien apreciaba, o por el recuerdo del difunto Paco Nieves, el ferretero que los había surtido a él y a media ciudad de herramientas y materiales durante años sin engañar nunca, aconsejando siempre y hasta fiando cuando hacía falta. Vaya usted a saber exactamente, pero lo cierto es que su gesto casi parecía simpático.

A Paco Nieves, Monroy le debía más que un buen consejo o un fiado. Sin embargo, siempre habían sido Paco Nieves y su familia quienes se habían considerado en deuda con él. Especialmente Sonsoles.

No hablaron de eso. Mientras ella endulzaba el café con leche, Eladio prefirió interesarse por su hijo, aquel niño triste que tenía sus motivos para serlo.

—¿Y el pibe? —preguntó.

A Sonsoles volvió a iluminársele el rostro, como al hablar de su madre:

—¿Aitor? En Granada está. Ya en la universidad. ¿Te puedes creer? Le dio por la filología: Lenguas Modernas.

—Un garbanzo negro le sale a cualquiera —se sonrió Monroy.

—Dicen que no tiene mucha salida. Pero ¿qué carrera te da hoy en día una seguridad, muchacho? Mira yo, que estudié veterinaria y me pasé un montón de años sin trabajar. Para como está la cosa, por lo menos que estudie algo que lo haga feliz.

—Dices bien.

Por supuesto, Monroy no le preguntó por el padre del chico. Después de su último encuentro con Eladio, a Carmelo Jiménez Vega no le habrían quedado ganas de volver a molestar a Sonsoles. O, quizá, simplemente, el tiempo lo había ido amansando. Él no recordaba la fecha con exactitud, pero si el niño que había visto cómo golpeaban a su madre estaba ya en la universidad, tenía que haber pasado un buen puñado de años.

—¿Y tú, a qué te has dedicado?

Sonsoles sonrió y sus ojos buscaron la respuesta más allá de él. No volvió a mirarlo a la cara hasta que la hubo encontrado.

—A madurar, supongo. —Hizo una pausa. Sin perder la sonrisa, acarició con dos dedos el filo de la mesa, como si pensara en arreglos florales o en una cesta de mimbre con cachorritos. Luego explicó—: Me centré mucho en Aitor. Al final, he conseguido que no se parezca al padre. O eso creo. Pero también me dediqué tiempo a mí misma. Volví a trabajar. Monté una clínica pequeñita, con un par de compañeros de la facultad.

—¿Ah, sí? ¿Dónde? —Monroy no tenía animales, pero le pareció cortés preguntarle.

Ella sacó como de la nada una tarjeta y se la entregó. La clínica estaba en el extrarradio, en uno de los barrios que se distribuían en diseminados a lo largo del Guiniguada.

—En realidad, no me hacía falta; mi padre siempre nos dio buen echadero. Pero ya sabes: la independencia. O, mejor dicho, la autosuficiencia. No es lo mismo vivir de las rentas que ganarte el jornal.

Monroy asintió. No necesitaba más explicaciones, pero sí un cigarrillo y empezó a temerse que la cosa fuera para largo. Pero Sonsoles debía de tener el terreno casi preparado para contarle lo que hacía allí, porque tomó un sorbo de su taza, se quedó mirando la mancha de carmín que había dejado en el borde como si pudiese borrarla con la vista y dijo:

—Mi padre te apreciaba mucho.

—Y yo a él.

—Siempre decía que eras de fiar. Y sé que te debo un favor.

—¿Un favor? ¿Qué dices, muchacha? Yo no...

—A ver, Eladio —lo cortó Sonsoles—, mis padres nunca entraron en detalles, pero yo sé sumar dos y dos. Con lo poquito que me contaron ellos, lo que le pasó a Carmelo y el cambio de actitud que tuvo luego, tuve suficiente para solucionar la ecuación.

Las ganas de fumar socavaron la cortesía de Eladio lo suficiente como para que le dijese a Sonsoles:

—¿A qué viniste? ¿A hablar de matemáticas?

Sonsoles se rio. Tenía una risa amable, de las que convidan.

—Me estoy yendo por las ramas, ¿no?

—Un poquito.

—De acuerdo, vamos a centrarnos. Necesito que me ayudes con una cosa. —Monroy comenzó a hacer un gesto de rechazo. No obstante, ella se apresuró a añadir—: No, no es nada violento, ni ilegal. Pero es algo que no puedo hacer yo y se me ocurre que tú, que tienes mucho mundo y eres un hombre discreto, me podrías echar una mano.

—¿Con qué?

Sonsoles volvió a reírse, pero esta vez con cierto pudor, mirando a los lados como si estuviese prohibido.

—Te vas a descojonar, pero es una cosa de amores.

Eladio Monroy no se descojonó. Ni tan siquiera le pareció cursi la expresión elegida por Sonsoles. A estas alturas de su vida, las cosas de amores eran ya casi las únicas que le inspiraban respeto. Esa reacción animó a Sonsoles a sacar del bolso un teléfono móvil, buscar una imagen en la pantalla y ponerla ante él.

Era una de esas fotos que uno se saca a sí mismo junto a personas a las que quiere o de cuya relación desea presumir o ambas cosas. Mostraba a la propia Sonsoles con un hombre que era quien debía de manejar el teléfono con el que había sido hecha la retratadura. Ambos vestían de verano, sonreían, bebían vino en un restaurante con terraza, eran felices y, por el fondo y el entorno, debían de estar en las inmediaciones de una playa de alguna de las islas orientales. El tipo era más bien apuesto, de cabellos castaños y rizados y hermosos ojos que tiraban al gris. El afeitado perfecto, la nariz y la boca hechas de encargo, la ausencia de marcas visibles y hasta el polo color violeta hicieron a Eladio sospecharle una vida más o menos confortable, sin demasiados contratiempos físicos o económicos, unos padres orgullosos de haber criado a aquel muchacho tan guapo y agradable.

Monroy dejó de mirar la fotografía un momento antes de que el móvil entrara en hibernación.

—Se llama Diego —dijo Sonsoles.

—¿Y qué le pasa?

—Eso es lo que quiero saber.

Diego Miranda Santana era amigo del marido de una prima de Sonsoles. Acaso se habían cruzado en la boda de estos o en alguna otra reunión populosa (bautizos, primeras comuniones, funerales), pero Sonsoles no se había fijado en él hasta una cena en casa de su prima. Él también había acabado fracasando en su primera visita al registro civil, aunque aquel matrimonio, breve y al parecer poco tempestuoso, no había producido descendencia. Así que, a todos los efectos, hacía una vida de solterón disfrutón, de single, como dicen los modernitos que ya se van quedando obsoletos.

A aquel primer encuentro lo siguieron otros con el mismo grupo de amigos, contactos a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Sonsoles no fue demasiado específica sobre eso, pero debieron de tomárselo con calma, porque no fue hasta meses más tarde, en enero del 2017, cuando comenzaron a salir. Sonsoles empleó esa misma expresión, como si fuesen unos adolescentes, acaso porque así debían de sentirse aquellos dos divorciados treintañeros que parecían haberse encontrado justo cuando les tocaba encontrarse.

Desde entonces, habían tenido una relación estupenda, sin controles, sin agobios, con una confianza y una intimidad muy agradables.

—Entonces, no has tenido ninguna movida rara con él —supuso Monroy.

—En absoluto. Y si la hubiera tenido, ahora no estaríamos hablando de esto. Tú sabes que yo tuve un mal matrimonio, Eladio, y un divorcio todavía peor. Después de lo del cabrón aquel, he ido siempre con mucho cuidado. He estado con gente, pero muy suelta. Y en cuanto he visto un atisbo de que alguno me intentaba controlar, lo he mandado a que le frieran un huevo.

Al escuchar esto, Monroy recordó algo que le había dicho Gloria en una ocasión en que él le habló de la posibilidad de ponerse a vivir juntos: «Para un cuarto de kilo de carne, no voy a cargar con el cochino entero».

Sonsoles le dijo que le contaba todo aquello para que no pensara que ella era una desesperada o una flipada (empleó esas exactas palabras), para que entendiese que, aunque candidatos no habían faltado, el único al que había merecido la pena darle una oportunidad había sido Diego.

—Lo nuestro ha sido una relación muy madura. Con cabecita, ¿tú me comprendes? Y muy feliz. Cada uno en su casa, pero, en realidad, muy unidos: llamadas a diario, casi todos los fines de semana juntos y, alguna vez, entre semana. Encima se llevaba estupendamente con Aitor. Y mira que mi hijo tiene su carácter. Entre lo que pasó con el padre y que es muy madrero, siempre le ha costado coger confianza. Pero Diego tiene un buen déjame entrar. Se iban de librerías, jugaban a la consola, y hasta al baloncesto. No sé, se llevaban bien.

A estas alturas de la conversación, Eladio llevaba ya un buen rato callado, dispuesto a asesinar a alguien si era necesario para echarse un cigarrito y mirando a Sonsoles con cara de preguntarle de una vez por qué carajo le contaba todo aquello.

—Así que todo era estupendo —prosiguió ella—. Hasta estábamos empezando a darle vueltas a la idea de vivir juntos. De hecho, el que lo comentó fue él.

—¿Y entonces? —preguntó Eladio desde su sensación de hastío, sus ganas de fumar, su intuición de que la historia que le estaba contando Sonsoles ya la había oído mil veces.

—Entonces, un buen día, cortó con todo.

Monroy se limitó a inclinar la cabeza hacia un lado, dar un bufidito y decir «Ya». Si hubiese tenido un cigarrillo, habría jugado a desprender las cenizas contra el cenicero mientras esperaba a que ella explicara cómo había sido la cosa. Pero no lo tenía, así que dijo «Ya» y permaneció esperando.

—Y la cosa es que no había habido discusiones, ni ningún cambio de actitud. Nada. De pronto, me llama, me dice que tenemos que hablar, quedamos para echar un café y corta conmigo. Así, sin más. Esa misma tarde fue a mi casa para traerme mis cosas y coger las de él y, nada, amigos que fuimos. Eso fue hace un par de semanas. El 11 de septiembre, miércoles.

—Parece que lo tienes bien anotadito —dijo Eladio.

—Fue después del Pino.

Ese año, el día del Pino había caído en domingo, así que el día feriado se había pasado al lunes, proporcionándole un puente como está mandado a toda la isla. Por lo que contó Sonsoles, habían pasado el fin de semana en Teror, de tenderete con la familia de ella, y habían bajado para Las Palmas el lunes por la noche.

—El martes por la mañana, cada uno se fue a su trabajo y no nos vimos más. Luego no sé qué haría, pero sé que subió a dormir a Moya, porque me llamó desde allí, como siempre, para darme las buenas noches.

—¿Se fue a Moya?

Sonsoles cayó en la cuenta de que se había olvidado algo:

—Claro, no te dije: Diego vive en Moya. Por eso cuando llegamos tarde de alguna fiesta se queda a dormir en mi casa, que le queda más cerca del trabajo. Bueno, o se quedaba —se corrigió con un deje de resquemor.

—Vale: entonces se pasaron el fin de semana en Teror antes de que él cortara —dijo Monroy para intentar hacerla retomar el hilo y que acabara el cuento, para poder salir a fumar.

—Sí. Y, por si te lo preguntas —a estas alturas, lo único que Monroy se preguntaba era cuándo iba a ir al grano Sonsoles de una reputísima vez—, no hubo nada fuera de lo normal: estuvo igual de cariñoso que siempre y hasta me comentó planes para el otro fin de semana. Pero, al día siguiente, eso, me llama muy serio, me dice que quedemos y me da la patada. ¿Cómo lo ves tú?

Monroy aprovechó para sacar un billete de cinco.

—Yo, mi niña, cuando tengo ganas de fumar, lo veo todo desenfocado. Y ahora mismo tengo ganas de fumar.

Sonsoles comprendió. Hubo de consentir que Eladio fuese quien pagara, porque él tampoco le dio mucha oportunidad de resistirse al levantarse y dejarle el billete a Casimiro sobre la barra. Luego se despidió del tuerto mientras el exmarino la esperaba ya en la calle, encendiendo un Lucky Strike cuyas primeras caladas le supieron a jodida gloria. Cuando Sonsoles se le incorporó, Monroy dobló por la calle Castrillo y avanzó hacia Luis Doreste Silva. Después giró a la derecha y se dirigió hacia el sur dejándose acompañar por la veterinaria atribulada.

A Fayna, la mujer del Pambu, no la imaginaba Falo el Moldura haciendo un máster, así que debía de estar haciendo la compra, haciéndose las uñas, haciéndose la loca, haciendo cualquiera de las cosas que una piba como Fayna suela hacer a las once y media de la mañana de un viernes, pero el caso es que no estaba en casa, porque la puerta la abrió el propio Pambu. En el salón, los hijos del Pambu (que tenían que haber estado en el colegio pero no lo estaban) jugaban a la consola con gran escándalo de batalla virtual en la que se entremezclaban gritos, tiros y explosiones. Falo Iriarte ni siquiera los saludó. Sabía que no le habrían correspondido y él se habría quedado allí, como un imbécil, a merced de dos pibes malcriados de ocho y diez años, tan guapos como su madre y tan bestias como su padre.

Como solía, el Pambu embutía sus ciento treinta kilos de grasa y músculos en unos shorts, mostrando la combinación de tatuajes, cicatrices y sudor que le amenizaba la piel. Al recibirlo, le sonrió y lo hizo pasar, pero, en gesto maquinal característico en él, se pasó la mano por la cabezota rasurada, mostrando así algo de contrariedad, y Falo entendió que no le apetecía recibirlo esa mañana. Y bien, pensó Falo, a mí tampoco me apetece verte, puto gordo, pero aquí estamos.

Pasaron a la cocina, donde un caldero de potaje emponzoñaba el aire con sus efluvios, y Falo tomó asiento a la mesita con un mantel de hule sobre el cual había un frutero lleno de plátanos y naranjas de plástico, cubierto todo ello por una pátina de grasa que jamás producto de limpieza alguno había osado quebrantar. La olla hacía ruido al hervir y su chisporroteo se entremezclaba con el ruido de los críos en el salón y el reguetón que algún vecino tenía puesto a tope. Por qué será que todos los horteras son sordos.

—¿Y qué dice el hombre? —dijo el Pambu.

—Por aquí me ando.

—¿Un cafecito o algo, compadre?

—No, gracias, querido. Ya tomé.

Las cortesías se habían acabado. El Pambu sabía que Falo había venido porque tenía que hablar con él de cosas que a ninguno de los dos les gustaba comentar por teléfono, a merced de rastreos, monitorizaciones o como coño quisieran llamarlo los maderos. Así que recostó el culo contra el poyo de la cocina y se cruzó de brazos para preguntarle:

—Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Te apuntas al negocio este o qué?

Falo ya traía más o menos preparada una respuesta, pero se demoró un momento más. Pensó en lo que había pasado hacía un par de semanas, en la prudencia, en el miedo. Pero también se dijo que, después de aquello, no había vuelto a pasar nada. Quizá podía permitirse regresar a la rutina. Quizá no. Decidió ser sincero con el Pambu:

—No lo sé.

—Pues tú verás. Porque yo necesito que salga pa’lante.

—Es que no sé si me voy a tener que mandar a mudar una temporada.

—¿Tienes alguna movida chunga?

—Ahí está la vaina, que no estoy seguro.

El Pambu no era de preguntar sobre asuntos que no fueran de su incumbencia. Se levantó y se puso a remover el potaje, mientras esperaba a que Falo se decidiese de una puta vez. Eso ocurrió solo tras una pausa de casi un minuto que el Moldura rompió con un bufido.

—Mira, Pambu, desde el respeto: lo voy a tener que dejar pasar, compadre. Te paso el contacto y fío por ti, pero yo, esta vez, me hago para un ladito. Si las cosas se me tuercen, voy a necesitar el cash. Para la siguiente, ya sabes dónde estamos. ¿Tú te puedes conseguir otro socio para esta tanda?

—Socios no faltan. Lo que falta es gente de la que te puedas fiar, hermano.

Falo le agradeció el cumplido tácito. En realidad, le jodía no participar en la operación. Era un buen cargamento y entraría sin problemas. Pero si su quizá sí se convertía en un quizá no, le convenía que aquella historia no lo sorprendiese en medio de una movida, obligándolo a dejar atrás la mercancía y un pastón que le haría falta o, peor, cayendo en manos de la madera y hasta arrastrando al Pambu y a su gente en la caída.

Sacó el móvil y le envió un número de teléfono al Pambu.

—El tipo es este. Yo lo llamo luego y le comento lo mío y le digo que lo vas a llamar para quedar con él.

El Pambu miró el mensaje en su teléfono.

—¿El tío está aquí? —quiso saber.

Falo negó con la cabeza:

—No, en el godo. Pero tenía previsto venir esta semana, para organizar el asunto. ¿Te dará tiempo de buscar un socio capitalista?

—Igual ni me hace falta. Tengo algo ahorrado.

—Bueno, si te lo puedes permitir, mejor para ti.

—Yo prefiero ir a pachas contigo, como siempre. Pero si tú no te apuntas, mejor solo que mal acompañado.

Falo se encogió de hombros, se puso en pie, le dio un puñetazo suave al Pambu en uno de sus brazos descomunales y enfiló hacia la puerta, saliendo de la nube de olor a potaje. En la puerta de calle, hasta donde lo había seguido, el Pambu le manoteó las espaldas.

—De todos modos, si te lo piensas mejor, tienes margen para volver a subirte al carro.

—Se agradece, compadre.

La puerta de la vivienda se cerró detrás de Falo, pero los ruidos de la consola lo fueron acompañando en el descenso por las escaleras, encajadas en paredes leprosas de humedad y con zócalos sueltos, lamidas por el calor y el reguetón del vecino tocapelotas. Un descansillo más abajo, los pibes que cuidaban la casa fingiendo que jugaban a la baraja lo despidieron con el mismo gesto hombruno con el que lo habían saludado al subir. Los pibes no siempre eran los mismos, pero siempre eran iguales: cachorros de músculos nerviosos con la agilidad de un gamo y la inteligencia de un cabo interino, carne de esquina y talego, menos violentos de lo que parecían pero más crueles de lo que uno podría llegar a imaginarse si le tocaba enfrentarse con ellos.

Al llegar a la calle, pasó junto a los otros tres que compartían un porro en el murete que flanqueaba el edificio. Y de nuevo se repitió el saludo. Él no sabía quiénes eran exactamente ellos, pero ellos sí sabían quién era él: colega del Pambu, un pureta de confianza. Por eso Falo sabía que nadie se metería con él y al llegar al furgón se lo encontraría exactamente igual a como lo había dejado.

Así fue. El viejo Nissan blanco rotulado con el logo de IRIARTE SANTANA TRABAJOS DE ESCAYOLA continuaba aparcado en batería entre un cuatro por cuatro y el Mazda tuneado del Pambu. Cuando iba a Jinámar para verse con el socio, Falo prefería llevar el furgón de currante, acaso más llamativo, pero que podría justificar mejor su presencia en el barrio que el Honda Civic que conducía normalmente. Dio marcha atrás y enfiló calle abajo, hasta la rotonda que llevaba a la autopista.

Estaba habituado al camino de regreso, con el mar a su derecha y la ciudad adivinándose al frente, con aquella zona horrible después de la potabilizadora, la vista que el Tritón embellecía a duras penas. Lo único que variaba era el tiempo atmosférico y la situación del tráfico. Por lo demás, la rutina siempre era la misma.

Rutinas. Horarios fijos. Seguridad.

Cuando descubrió que sería moviendo polvo y no con su oficio de escayolista como habría de buscarse la vida, Falo el Moldura elaboró una corta lista de preceptos que debía tener en cuenta si seguía dedicándose a trapichear.

LEYES DEL TRAPICHEO

1. RECOGE LA MERCANCÍA LO MáS TARDE POSIBLE. DESPÁCHALA CUANTO ANTES.

2. NO CONSUMAS DE TU PROPIO GÉNERO.

3. DÉJALO EN CUANTO PUEDAS.

Hechas las necesarias averiguaciones, escarmentando en las ajenas cabezas de tantos amigos del barrio que habían acabado apalizados, enganchados o en el talego (o todas esas cosas, simultáneamente o en rápida sucesión), Falo sopesó muy bien esos tres preceptos y los consideró indispensables si no podía vivir de su trabajo y tenía que dedicarse a esto. Escribió la lista con un bolígrafo Bic en un papel cuadriculado, una simple hoja arrancada del cuaderno escolar de Óscar, con letras de molde y ortografía cuidada. Jamás la pasó a limpio. Así, como estaba, la pegó con cinta adhesiva a la cara interior de la puerta de su ropero, en la alcoba de matrimonio que aún usaba con Miriam. Ahora, tantos años más tarde, la hoja continuaba allí, amarillenta, con raña acumulada en los extremos de la cinta adhesiva. Y Falo se felicitaba siempre a sí mismo por obedecer a rajatabla las dos primeras leyes y, al mismo tiempo, se martirizaba por no haber cumplido aún con la última. Porque sí: hacía once años que el propietario del cuaderno de donde arrancó la hoja para escribir sus leyes se había marchado con su hermana Julia y con la madre que los parió a los dos y solo venían a casa durante las vacaciones. Y a veces ni eso, porque Óscar ya tenía dieciocho años y Julia dieciséis, y a veces elegían no ir, y a ver quién los convencía de pasar unos días con su viejo. Cuando se dignaban a hacerlo, Falo cerraba el chiringuito durante un par de semanas y procuraba fingir que de lo que se tomaba vacaciones era de su ocupación oficial como escayolista y no de su verdadero oficio de dealer. Pero los pibes, seguro, se olían de qué iba la cosa, y Falo, en el fondo, sabía que ellos se lo olían. Por lo demás, habían tenido suerte: Miriam se había casado con un buen tipo, un vasco, ingeniero técnico, con quien se habían ido a Vitoria Gasteiz, y los chiquillos habían terminado de educarse decentemente, en colegios pijos pagados en parte con el dinero que él no dejó de enviar ni un solo mes. Esos eran los dos secretos para su buena relación con Miriam: la manutención indefectible y la lejanía. Con ella hablaba más bien poco: se felicitaban cortésmente las fiestas y los cumpleaños, o cuadraban agendas para las vacaciones de Óscar y Julia. Sin rencores, con elegancia. Con ellos, en cambio, había llamadas de vez en vez o mensajes de móvil a cada par de días. Sin embargo, según iban creciendo, cada vez los notaba más distantes y distintos, más peninsulares, más ajenos a la casa paterna y a los abuelos maternos, que continuaban viviendo en La Isleta.

Pensando en Julia y en Óscar, Falo se había dejado llevar por el conductor que había en él hasta el cuello de botella de la entrada del túnel Julio Luengo. Únicamente al llegar al semáforo, se percató de que hacía kilómetros que no dejaba de pensar en los pibes. Regresó a la realidad cuando el tipo que aprovechaba el disco rojo para pedir la voluntad llegó a su ventanilla. Debía de tener su edad y llevaba en el rostro una tristeza no impostada. No parecía un yonqui ni un alcohólico, sino un padre de familia con mala suerte, alguien que había intentado sobrevivir con un oficio honrado en un mundo donde casi nadie lo es. El de escayolista, por ejemplo. Y, por supuesto, le había salido mal. Buscó en el cenicero algunas monedas y se las dio, sin que le diese tiempo a recibir su gratitud, porque el semáforo había cambiado ya.

La plaza Párroco Manuel Guedes no es más que el cuadrilátero que acabó resultando cuando un par de edificios de mediana altura quedaron flanqueados por dos elegantes monstruos de hormigón y cristal durante una operación urbanística de los años noventa que alguien tuvo el cuajo de llamar La Gran Manzana. Cuatro banquitos de obra y sendos flamboyanes guerrilleros procuran amplificarle simetrías y ameritarle la denominación. Rodeándolos, de esquina a esquina, hay una pescadería, una copistería, dos cafeterías, una tintorería y una panadería-dulcería que atraen a gente que no vive ni en los monstruos elegantes ni en los edificios de mediana altura. Hasta esa plaza fue hasta donde Sonsoles hubo de seguir a Eladio, que, sin consultarle nada, eligió mesa de terraza en una de las cafeterías y se sentó. Cuando la camarera vino a tomarles la comanda, Monroy ordenó un cortado. Sonsoles no quería más café; por pedir algo, pidió un zumo de melocotón. Después, para sorpresa de Eladio, sacó un paquete de LM y encendió uno.

—No sabía que fumabas —dijo él.

—Haber preguntado.

Monroy se tragó el corte, sabiendo que era lo justo. Y, de paso, Sonsoles volvió a caerle bien.

—Bueno, ¿por dónde íbamos?

—Íbamos por hace un par de semanas, cuando Diego me dejó en palanca.

—Vale, íbamos por ahí. Pero no entiendo bien qué puedo hacer yo.

—En realidad, es muy sencillo: averiguar qué le ocurre a este hombre.

—Eso parece más bien una tarea de psicólogo. Terapia de pareja y toda esa historia.

La camarera vino con el pedido. Sonsoles esperó a que se marchase antes de decir:

—Los tiros no van por ahí. De hecho, cuando cortó conmigo, yo noté como que, en realidad, no quería. Era como si rompiera porque se veía obligado, porque algo o alguien...

Monroy la detuvo con un gesto de la mano.

—Párate ahí un momentito. ¿Qué motivos te dio exactamente?

—Exactamente, exactamente, ninguno. Me dijo que no tenía queja de mí, que habían sido un par de años estupendos, que quería a Aitor como si fuera hijo suyo, pero que él no podía seguir conmigo, que se tenía que alejar. «Eliminar todo contacto», creo que llegó a decir.

—Pero supongo que tú le habrás preguntado por qué, ¿no?

—Claro. Claro que le pregunté. De mil maneras. Estaba flipando. Y hecha gofio.

Por supuesto, Sonsoles lo había llamado, le había escrito mensajes. Incluso, tras toda una noche dándole vueltas a la cabeza, se había presentado una mañana a la puerta de su casa. Él, sin violencia, sin aspavientos, con una seriedad inédita, le había advertido que no volviera a hacerlo jamás; que, por el bien de todos (el de ella, el suyo propio, incluso el de Aitor), tenían que dejar las cosas de ese tamaño. Cuando Sonsoles le preguntó qué tenía que ver Aitor en todo aquello, Diego solo le contestó que no podía contarle nada, y que, por lo que más quisiera, se alejara de él. Luego se metió en su coche y se marchó a trabajar.

—Eso fue la semana pasada. Desde entonces, no lo he vuelto a ver. Creo que sigue yendo al trabajo. Y poco más. No va al gimnasio, casi no se ve con los amigos, y a los padres los ha dejado de visitar. Los llama para ver cómo están, pero solo eso.

—¿Eso cómo lo sabes?

—Me llevo bien con la familia. Ya te digo que era una relación muy sólida.

Monroy imaginó a Sonsoles rebajándose. Rebajándose a llamar a los amigos comunes o a los amigos de Diego, a sus padres, a aquella prima en cuya casa habían entablado relación, entrando de madrugada en sus perfiles de las redes sociales para averiguar qué cambios había habido en su vida. Al fin, por mucho que ella dijera, lo que tenía delante era simplemente una mujer enamorada que no sabía por qué había desaparecido de pronto el suelo que tenía bajo los pies.