14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Thienemann Verlag in der Thienemann-Esslinger Verl

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Phantastik zwischen Licht und Schatten, für Leserinnen und Leser von 12 bis 99.

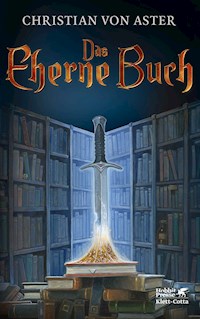

Das Vielnachtamulett schützt seinen Träger vor der Magie der Finsternis. Als Schüler eines Nachtzähmers tragen David und Ayumi diesen Talisman. Doch im Dunkel braut sich etwas zusammen, so finster, dass kein Amulett der Welt dagegen etwas ausrichten kann …

„Selten war im Dunkel so viel los wie bei Christian von Aster.“ Kai Meyer

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Das Buch

Das Vielnachtamulett schützt seinen Träger vor der Magie der Finsternis. Als Schüler eines Nachtzähmers tragen David und Ayumi diesen Talisman. Doch im Dunkel braut sich etwas zusammen, so finster, dass kein Amulett der Welt dagegen etwas ausrichten kann …

»Selten war im Dunkel so viel los wie bei Christian von Aster.« Kai Meyer

Der Autor

© neurographer

Christian von Aster, geboren 1973, studierte Germanistik und Kunst, um sich schließlich Bühne, Film und Schreiben zuzuwenden. Neben seinen Fantasybüchern ist er auch mit seinen Lesungen, die gleichermaßen die Gothic- wie Phantastikszene begeistern, einem großen Publikum bekannt. Außerdem betreibt er die Leipziger Lesebühne »Staun & Schauder«. Christian von Aster wurde 2012 mit dem SERAPH-Preis ausgezeichnet.

Mehr über Christian von Aster: www.vonaster.de

Der Verlag

Du liebst Geschichten? Wir bei Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH auch!

Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autoren und Übersetzern, gestalten sie gemeinsam mit Illustratoren und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.

Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.

Mehr über unsere Bücher, Autoren und Illustratoren: www.thienemann-esslinger.de/verlag/

Thienemann auf Facebook: www.facebook.com/thienemann.esslinger

Viel Spaß beim Lesen!

Für alle, die das Dunkel zu verstehen versuchen

»Es wird kommen einer der erschafft, was zuvor nicht war. Der tut, was noch nie getan wurde und der das Dunkel verändert.«

Prophezeiung der Nachtzähmer

KAPITEL I

IN DEM ES VOR ALLEM UM NACHTZÄHMER, AUSNAHMEN UND DIE DRITTE HÖHLE GEHT

Krigk durchschritt das Dunkel, beinahe als ob er hindurchsehen konnte.

R’hee, die direkt hinter ihm ging, hielt sich, um ihn nicht zu verlieren, an seinem Gürtel fest. Nach den Regeln war sie noch nicht bereit für die dritte Höhle. Zumal Mädchen, wenn man die Traditionen streng auslegte, gar keine Nachtzähmer werden konnten. Zugleich besagten diese Regeln jedoch, dass kein Nachtzähmer die Höhlen allein betreten durfte. Krigk aber war bereit für die dritte Prüfung. Und da er und seine Schwester die letzten Schüler des Schattenvaters waren, musste sie ihn begleiten.

Krigk wusste, was im Dunkel der Gänge lauerte. Er hatte die Bilder an den Wänden eingehend studiert und dem Schattenvater aufmerksam gelauscht. Solange er und R’hee vorsichtig waren, drohte ihnen keine Gefahr. In der dritten Höhle warteten allenfalls ein paar Krummschwanzfinsterlinge, womöglich der ein oder andere Nachtschattenkeimling und wohl zumindest ein mittlerer Schattenbolg. Mit denen würde er umzugehen wissen. Vor keiner dieser Kreaturen musste man sich mehr fürchten als vor denen aus der zweiten Höhle. Gefährlich wurden sie erst ab der vierten. Und für die war selbst Krigk noch nicht bereit. Auch wenn er ihre Bilder und ihre Namen längst kannte.

Er war ein eifriger Schüler, ihr Lehrer alt und bestrebt, sein Wissen weiterzugeben, bevor er starb. Darum war seine kleine Schwester bezüglich jener uralten Regeln auch nicht die einzige Ausnahme. Damit die Geheimnisse der Finsternis nicht verloren gingen, hatte Krigk die dunklen Kreise nämlich schneller durchschreiten müssen als jeder Nachtzähmer vor ihm.

Die Kälte des Höhlenbodens ließ ihn schaudern, als er an der Seite seiner Schwester auf nackten Füßen tiefer in das Dunkel vordrang. Während R’hee ein dünnes ledernes Hemdchen anhatte, das ihr bis zu den Knien reichte, trug er neben seinem Lendenschurz nur eine Stoffumhängetasche mit seinen Nachtzähmerutensilien.

Von draußen dröhnten Trommeln, deren dunkle Schläge von den Wänden des Ganges widerhallten. Sie schlugen den Takt der Nacht und Krigk war bereit für die Prüfung der dritten Finsternis.

Als R’hee und er den Eingang der Höhle erreichten, vernahm er hinter sich ihre ängstliche Stimme.

»Und … und du bist wirklich sicher, dass es nicht gefährlich ist?«

»Mach dir keine Sorgen, Schwesterchen. Ich muss nur so nahe an einen Schattenbolg ran, dass ich ihm eine Feder aus dem Schwanz ziehen kann.«

»Ist er giftig?«

»Ach was. Der hat nicht mal einen spitzen Schnabel.«

»Und was ist mit den anderen?«

»R’hee, es ist die dritte Höhle. Vertrau mir. Ich hab nicht mal den Zunderstein mit – weil wir ihn ganz sicher nicht brauchen werden. Nichts da drin kann uns etwas anhaben!«

Den Zunderstein gab es für den Fall, dass etwas schiefging. Er war dafür da, das Notfeuer im Herzen der Höhlen zu entfachen. Allerdings hatte ihn vor der fünften Höhle noch nie jemand gebraucht, weshalb Krigk ihn gar nicht erst mitgenommen hatte. Für ihn war er nicht mehr als Ballast.

Seine Schwester war gerade mal drei Jahre jünger als er, aber noch immer furchtsam wie ein kleines Kind. Wahrscheinlich würde sie ihre Ausbildung noch vor der fünften Höhle abbrechen und nie ein wirklicher Nachtzähmer werden. Weshalb die Hoffnungen des Schattenvaters vor allem auf ihm ruhten.

Und Krigk war fest entschlossen, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Er würde seinen Meister nicht enttäuschen. Und nicht nur das. Er würde der größte Nachtzähmer werden, den die Welt je gesehen hatte. Der, von dem die Prophezeiung kündete. Das hatte er sich fest vorgenommen.

»Gut. Dann los.« Er nickte seiner Schwester entschlossen zu.

Das Dröhnen der Trommeln in ihrem Rücken schien anzuschwellen und R’hee klammerte sich fester an seinen Gürtel, als er nun die Schwelle überschritt.

Im Inneren der Höhle war es dunkler als in den beiden anderen zuvor. Doch Krigk war vorbereitet. Er hatte gelernt. Wusste, was ihn erwartete. Und er konnte es schon wahrnehmen.

»Kannst du sie spüren?«, fragte er seine Schwester.

»Nein. Aber ich ahne sie«, antwortete R’hee leise.

Sechs Stück waren es, die vor ihnen im Dunkel um das Notfeuer kauerten: Zwei ältere Finsterlinge, drei Keimlinge und – Krigk atmete erleichtert auf – ein einzelner Bolg. So waren sie zumindest nicht umsonst gekommen. Er schloss die Augen, um im Dunkel besser sehen zu können.

Die Luft vibrierte vom Widerhall der Trommeln, die in der Finsternis kaum zu hören waren.

Während die Finsterlinge mit angelegten Stacheln vor sich hin dösten, balgten die Keimlinge sich um eine schimmernde Dämmerscherbe und der Bolg schritt stolz und mit aufgefächertem Schwanz sein Revier ab.

Eine Hand am Dolch, die andere im Beutel mit den Dämmersplittern, bewegte Krigk sich mit geschlossenen Augen zielsicher zwischen den Kreaturen hindurch direkt auf den Schattenbolg zu. R’hee blieb dabei die ganze Zeit über dicht hinter ihm. Wenn sie vorsichtig waren, würden die Finsterlinge nicht aufwachen. Streitende Nachtschattenkeimlinge waren durch kaum etwas abzulenken und der Bolg war viel zu groß und behäbig, als dass er zum Problem hätte werden können.

In der Höhle befanden sich also sechs ungiftige und wenig aggressive Schatten, deren Verhalten Krigk genau studiert hatte.

Dann stand er auch schon hinter dem Schattenbolg, streckte die Hand nach dessen Schwanzfedern aus … und stutzte. Etwas stimmte nicht mit der Kreatur. Obwohl er den großen, tumben Vogel, ein Geschöpf der dritten Dunkelheit, das aus reiner Nacht bestand, genau kannte und es deutlich spüren konnte, war da noch etwas anderes. Etwas, das …

Im gleichen Augenblick verdichteten sich die wabernden Konturen des Bolgs und seine Federn verwandelten sich in tiefschwarze Klingen.

Die Kreatur brüllte.

Krigk fuhr zusammen. Das war kein Geschöpf der dritten Dunkelheit!

Blitzschnell fuhr das unbekannte Wesen herum. Seine finsteren Klingen streiften Krigks Arm. Der Junge schrie auf, als das Schwarz ihm einige tiefe Wunden schlug. Im gleichen Moment begann auch R’hee zu schreien. Ihr Bruder riss seinen durch Licht gehärteten Dolch hervor und tat einen schnellen Schritt in Richtung des Ungetüms, das jedoch einen Satz nach hinten machte. So geschwind, wie kein Schattenbolg es je vermocht hätte.

Mit geschlossenen Augen versuchte Krigk sich zu konzentrieren. Der Schmerz in seinem Arm pulsierte dumpf. Dennoch spürte er, wie das Ungetüm sich in einiger Entfernung aufrichtete und dabei plötzlich gar nichts mehr von einem tumben, harmlosen Schattenvogel hatte. Sein Körper, dunkler noch als das Dunkel der Höhle, begann sich zu verformen und dehnte sich mit einem furchtbaren Geräusch in die Länge.

Was immer das war, es war nichts, über das der Schattenvater je gesprochen hatte, es stammte aus keiner der sieben Höhlen und konnte, nach allem was Krigk je über die Dunkelheit gehört und gelernt hatte, nicht wirklich existieren!

»Verschwinde von hier, R’hee!«, rief er und hob seinen Dolch.

Ein schriller Aufschrei der zwei Nachtschattenkeimlinge übertönte die Trommeln, als die Geschöpfe urplötzlich von einer unsichtbaren Kraft von ihren Füßen und in Richtung der fremden Kreatur gerissen wurden. Das Dunkel des Monstrums verschluckte die beiden Schatten. Blitzschnell. Tonlos. Und dann wuchsen unter den kurzen Flügeln der Kreatur mit leisem Knacken zwei schrundige Klauen aus massiver Finsternis hervor.

Krigk packte seinen Dolch fester. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er war bereit, sich dem Ungetüm zu stellen.

Da aber flammte von einem Moment auf den anderen ein helles Licht auf.

Das Notfeuer!

Binnen weniger Sekunden stand das trockene Reisig in Flammen, deren unruhiger Schein die Höhle komplett erfüllte. Das Dunkel war fort. Und mit ihm seine Geschöpfe.

Schwitzend und mit schreckgeweiteten Augen stand Krigk dort, den Dolch so fest in der Faust, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Sein Arm blutete. Er hatte Schmerzen. Zitternd wandte er sich seiner Schwester zu, die mit ihrem Zunderstein über dem Notfeuer stand.

»Danke«, murmelte er kaum hörbar.

KAPITEL II

IN DEM UNSER KÜNFTIGER HELD ERFÄHRT, DASS ES TATSÄCHLICH GRÜNDE GIBT, SICH VOR DER DUNKELHEIT ZU FÜRCHTEN

Kurz vor Beginn der ersten Stunde schüttete es draußen wie aus Eimern. Es war ein heftiges Unwetter. Eines von der Sorte, in dem Helden gewöhnlich, von Blitzen beleuchtet, inmitten des Donners, die Welt oder zumindest eine Prinzessin retteten.

Alle anderen wurden einfach nur nass. So wie David, der seine Mitschüler wie jeden Morgen von der Bushaltestelle aus beobachtete. Wie sie sich in der Eingangshalle des Schulgebäudes balgten, lachten und auf ihre Mobiltelefone starrten.

Er war kein Held. Schon weil er anders war. Und die anderen immer so jemanden brauchten. Einen, der anders war und den sie mit irgendwas aufziehen konnten. Wofür sich ein Fünfzehnjähriger, der sich im Dunkeln fürchtete, hervorragend eignete. Vor allem, wenn alle von seiner Schwäche wussten …

Der Donner rollte über David hinweg, als er das Fernglas absetzte und auf seine Armbanduhr schaute. 07:42. Drei Minuten bis zum ersten Gong. Bis die Türen aufgingen und die anderen in ihren Klassenräumen verschwanden. Dann würde er zum Haupteingang fahren, dort sein Fahrrad anschließen und ihnen folgen.

Selbst durch das Gewitter hindurch hörte er die Schulklingel.

Und während seine Mitschüler über die Treppen in die oberen Stockwerke verschwanden, atmete David tief durch, wischte eine nasse Haarsträhne zur Seite und schulterte seufzend seinen Rucksack.

Eine knappe Minute vor dem zweiten Gong huschte David geduckt an seiner Klassenlehrerin und einer kleinen dunklen Gestalt vorbei in den Klassenraum, wo er sich vorne links in die Bank fallen ließ.

Als Leon ihn entdeckte, hatte dieser nicht einmal mehr die Zeit, ihn Schwuchtel zu nennen, weil Frau Drescher bereits die Tür ins Schloss zog.

Verwundert hob David den Kopf. Neben seiner Lehrerin stand die kleine finstere Gestalt vom Flur, die er beim Vorbeihasten nur kurz aus dem Augenwinkel wahrgenommen hatte. Schon dabei hatte ihn irgendetwas an ihr irritiert. Etwas, das er selbst jetzt, wo diese kleine schwarz gekleidete Person keine zwei Meter von ihm entfernt stand, nicht benennen konnte. Es war ein Mädchen, offenbar eine Asiatin, wesentlich kleiner als die meisten anderen in der Klasse und somit ein gefundenes Fressen für Jungs wie Leon und Marvin. Dabei wirkte dieses kleine Mädchen jedoch bereits auf den ersten Blick derart selbstsicher, dass David sich davon gern eine Scheibe abgeschnitten hätte.

Während die anderen um ihn herum langsam zur Ruhe kamen, legte er den Kopf auf die Seite und betrachtete sie. Sie trug ein schlichtes schwarzes Kleid. Keine Markenklamotten. Das mit Abstand Seltsamste aber war ihre dunkle Sonnenbrille, die tatsächlich so riesig war, dass die einzelnen Brillengläser fast wie schimmernde Insektenaugen wirkten.

Mit etwas Glück würde er dem Mädchen ein paar Ratschläge geben können. In den letzten beiden Jahren hatte er schließlich eine Reihe von Strategien entwickelt, um Mobbing, Ärger und Jungen wie Marvin und Leon zu entgehen. David wusste, wann sie wo abhingen und vor welchen Mädchen sie sich besonders wichtigmachen wollten. Inzwischen kannte er sogar die ein oder andere Möglichkeit, die beiden zu beschwichtigen. Dafür hatte er unter anderem immer eine Schachtel Zigaretten im Rucksack. Marvin war da einfach gestrickt. Und Leon ließ einen erfahrungsgemäß in Ruhe, wenn man ihm seine Physikhausaufgaben machte.

»Wenn uns dann jetzt auch noch Herr Gliehm seine Aufmerksamkeit schenken würde, könnte ich euch jemand Besonderen vorstellen, dem ihr in den nächsten Wochen noch öfter begegnen werdet.«

David fuhr hoch. Frau Drescher stand mit verschränkten Armen direkt vor ihm und schaute ihn vorwurfsvoll an. Er murmelte eine Art Entschuldigung. Gerade wollte seine Lehrerin noch einmal ansetzen, als aus einer der hinteren Reihen plötzlich eine Fanfare ertönte. Es war das übliche Gedüdel, wenn es irgendjemandem gelungen war, auf seinem Handy ein paar farbige Klumpen wegzuklicken, einen Vogel irgendwo gegenzuschleudern oder ein Feld mit Kohlköpfen anzulegen. Und natürlich war es Marvins Telefon. Die anderen stellten es zumindest immer auf lautlos. Glücklicherweise führte sein klangvoller Levelanstieg nun dazu, dass Frau Drescher von David abließ.

»Na, und weil Marvin uns gerade so freundlich an eine unserer Regeln für den Unterricht erinnert, werden wir dann jetzt erst mal die Mobiltelefone einsammeln.«

Mit diesen Worten trat Frau Drescher an ihr Pult und öffnete eine Schublade, der sie eine große schwarze Plastikschale wie bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen entnahm. Der Rest der Klasse schimpfte leise und Marvin fing sich ein paar böse Blicke ein. Sie alle kannten die Regeln: Sobald während der Unterrichtsstunde ein Handy zu hören war, sackte Frau Drescher alle Geräte bis zum Ende der letzten Stunde ein.

Wortlos warf David sein Telefon in die herumgehende Schale und reichte sie weiter.

»Etwas schneller, die Herrschaften, wir wollen heute ja schließlich auch noch zu ein bisschen was anderem kommen, nicht wahr?«, sagte Frau Drescher nun deutlich lauter.

Ein paar Minuten später war die volle Schale wieder vorn bei ihr, sie schloss sie ins Pult ein und stellte sich zufrieden neben das fremde Mädchen in Schwarz, das die ganze Zeit über keine Miene verzogen hatte.

»Und nachdem wir nun wieder ein paar Minuten sinnlos vertrödelt haben, möchte ich euch jemanden vorstellen, der euch mit Glück tatsächlich ein bisschen was beibringen kann. Über Miteinander, Toleranz und andere Sachen, von denen wahrscheinlich noch nicht alle von euch etwas gehört haben.«

»Blablabla …«, murmelte Leon, der sich offenbar angesprochen fühlte.

Frau Drescher funkelte ihn mit gespielter Freundlichkeit an. »Danke, Leon, für diesen konstruktiven Beitrag. Ich würde euch jetzt trotzdem gerne bitten, zusammen mit mir Ayumi Watanabe in unserer Klasse zu begrüßen.«

»Hallo, Ayumi«, klang es, teils mehr, teils weniger motiviert, aus knapp dreißig Mündern. Aus dem ein oder anderen klang es dabei auch nicht, aber das war normal.

»Ayumi ist fünfzehn Jahre alt und –«

»Und wo kommt die her?«, wollte Marvin wissen.

»Aus Saarbrücken, wenn du’s genau wissen willst«, entgegnete das Mädchen ohne eine sichtbare Regung.

»Und warum darf die im Unterricht eine Sonnenbrille tragen?«, fragte Leon mit einem vorwurfsvollen Unterton.

»Damit Typen wie du nicht schlecht träumen«, sagte Ayumi leise auf eine Art, dass sich David die Nackenhaare aufstellten. Zugleich nahm sie ihre Brille ab, sodass ihr jetzt alle in die Augen schauen konnten. Sie waren komplett weiß. Leer. Wie zwei milchige Tümpel, unter deren Oberfläche etwas lauerte. Und die starre Ausdruckslosigkeit, mit der das Mädchen in die Klasse schaute, ohne diese wirklich anzusehen, machte ihren Anblick noch unheimlicher.

Frau Drescher schien Ayumi die Sprachlosigkeit der anderen zu gönnen und wartete einen kurzen Moment, bevor sie ihr die Hand auf die Schulter legte.

»Ich denke, du kannst deine Brille jetzt wieder aufsetzen«, sagte sie schließlich und wandte sich der Klasse zu. »Meine Herrschaften, Ayumi ist, wie ihr euch jetzt vielleicht schon gedacht habt, blind.«

»Krass …«, murmelte Amad, der so etwas wohl nur aus Computerspielen kannte.

Jetzt begriff David auch, was ihn zuvor irritiert hatte: der weiße Blindenstock, den das Mädchen schon die ganze Zeit über unter dem Arm gehalten hatte.

»Und sie wird die kommenden drei Wochen zusammen mit euch am Unterricht teilnehmen, damit jeder von euch etwas über sie und sie ein wenig über euch lernen kann.« Frau Drescher schaute sich um. »Zunächst aber werden wir, um euch nicht zu überfordern, erst einmal auf den Dreißigjährigen Krieg zurückkommen, mit dem ihr euch zu Hause ja alle ein wenig auseinandergesetzt haben dürftet.«

Ayumi musste sich nach ganz vorn neben David setzen. Er hätte das gern als schicksalhafte Fügung interpretiert, aber tatsächlich war sonst einfach kein Platz frei. Und während das Mädchen, geführt von Frau Drescher, neben ihn auf den Stuhl rutschte, ließ Marvin es sich nicht nehmen, David dreckig lachend einen dummen Spruch zuzuraunen.

»Na, da haben sich ja zwei gefunden! Eine, die nix sieht, und einer, der Angst im Dunkeln hat. Bei ’ner Zombie-Apokalypse würden die zusammen jedenfalls nicht weit kommen.« Frau Drescher funkelte ihn böse an und Marvin hob abwehrend die Hände. »Ich mein ja nur.«

»Freak«, murmelte Leon so leise, dass Frau Drescher es nicht hören konnte.

Die anderen holten ihre Geschichtsbücher hervor. Ayumi faltete ihren Stock zusammen, beugte sich zu David hinüber und fragte so leise, dass niemand außer ihm es hören konnte: »Hey, sag mal, hast du wirklich Angst im Dunkeln?«

David lief es kalt den Rücken hinab. Sie hatte ihn tatsächlich angesprochen. Es war gut, dass sie nicht sehen konnte, wie er rot wurde. Dabei hatte ihre Frage nicht einmal geklungen, als ob sie sich über ihn lustig machen wollte. Stattdessen glaubte er aus ihrer Stimme sogar so etwas wie ernsthaftes Interesse herausgehört zu haben. Angst im Dunkeln … Natürlich wollte er es zunächst leugnen. Etwas Cooles sagen. Auf dicke Hose machen. Er war schließlich fünfzehn. Und das war kein Alter, in dem man noch Angst im Dunkeln haben sollte. Aber irgendetwas in ihrer Stimme brachte ihn dazu, ehrlich zu sein.

»Ja. Leider«, murmelte er halblaut.

Umso mehr erstaunte ihn die Antwort, die Ayumi ihm jetzt zuflüsterte. »Das ist klug, David. Sehr klug. Und lass dir bloß nicht von irgendjemandem einreden, dass es das nicht wäre.«

Erstaunt schaute er sie an und sagte leise: »Wow. Ich glaub, das hat mir noch niemand gesagt. Ich mein, meine Eltern nervt es total, Freunde hab ich eh nicht wirklich und die Typen da hinten … Na ja, so was kennst du sicher auch zur Genüge.«

»Oh ja, und darum sollten Leute wie wir auch zusammenhalten. Immer«, raunte sie ihm zu und stieß ihn leicht mit der Schulter an, wobei es ihn wohlig schauderte.

»Da hast du natürlich recht. Aber du hast auch Glück, dass du die anderen nicht sehen kannst. Weil sie größer, stärker und mehr sind als wir.« Er machte eine kurze Pause, bevor er hinzufügte: »Na ja, und natürlich hässlicher.«

Das Mädchen kicherte. »Ich weiß. Aber glaub mir, das ist egal. Weil solche wie die einiges nie haben werden. Das hier zum Beispiel.« Ihre Hand fuhr in ihr seltsames schwarzes Kleid und dann zog sie aus einer Tasche, die David zuvor nicht einmal gesehen hatte, eine kleine schwarze Lederrolle hervor. Als sie diese nun heimlich auf ihrem Schoß auseinanderfaltete, erkannte David darin sieben kleine Glasröhrchen, die scheinbar mit einer schwarzen Flüssigkeit gefüllt und jeweils mit einem anders geformten Stopfen verschlossen waren. Ayumi fuhr vorsichtig mit den Fingern über jedes einzelne Rohr, zog schließlich das dritte von links hervor und drückte es ihm in die Hand.

»Was … was ist denn das?«

»Lass dich überraschen. Mach’s einfach auf, wenn die Typen dir mal wieder dumm kommen.«

»Aber das ist jetzt nichts irgendwie Verbotenes, oder? Wir hatten in Chemie –«

»Glaub mir, dein Chemielehrer wüsste nicht mal, was das ist. Vertrau mir einfach. Es ist ein Geschenk. Von einem Freak an den anderen. Und ich bin sicher, dass es dir nützlich sein wird.«

»Na, wenn du meinst«, murmelte David, und betrachtete das gläserne Ding verwundert.

»Nur zurückgeben solltest du es mir bitte, wenn du es benutzt hast.«

Obwohl Ayumi es nicht sehen konnte, nickte David, als er das Röhrchen jetzt in seine Brusttasche gleiten ließ. Und keinen Moment zu früh, denn gleich darauf stand plötzlich Frau Drescher vor ihnen und schaute ihn vorwurfsvoll an. »Ganz ehrlich, David? Wenn ich gewollt hätte, dass Ayumi nicht aufpasst, hätte ich sie auch gleich neben Marvin oder Leon setzen können. Und wenn ihr euch jetzt entschließen würdet, am Unterricht teilzunehmen, könnten wir ja vielleicht weitermachen. Damit der Dreißigjährige Krieg am Ende nicht länger dauert als nötig, hm?«

Die Klasse lachte.

Ayumi senkte den Kopf. David wurde wieder rot. Und war ein weiteres Mal froh, dass sie es nicht sehen konnte.

Der Dreißigjährige Krieg war irgendwie nicht so sein Ding. Vielleicht lag es aber auch an Ayumi, dass er sich nicht so richtig konzentrieren konnte.

Am Ende der Stunde sammelte Frau Drescher das blinde Mädchen dann sofort wieder ein, um ihr auch noch den Rest der Schule zu zeigen. Wenn man das denn so nennen konnte.

David verbrachte die Pause wie so oft in der Werkstatt des Hausmeisters.

Barabas Klandt war ein stiller kleiner Mann mit Glatze, um die fünfzig vermutlich, mit einer tiefen wohlklingenden Stimme, der David in der Pause bei sich rumhocken ließ, weil er von früher wusste, wie wichtig ein Rückzugsort für einen Außenseiter war. Das gab David die Gelegenheit, zwischen Kabeln, Steckdosen, Ersatzteilen und Schrauben seine eigenen Hausaufgaben und die von Leon zu machen und sich nebenbei auch noch mit dem Hausmeister zu unterhalten. Als er ihm jetzt von dem blinden Mädchen erzählte, meinte Klandt, dass David besser aufpassen solle. Weil man, eh man sich’s versah, drei Mal verheiratet und im nächsten Moment drei Mal wieder geschieden war und daraufhin jahrelang für jeden dieser Fehler zahlen musste. Irritiert schaute David ihn an und beschloss, dieses Gespräch, das irgendwie einen seltsamen Verlauf nahm, lieber abzubrechen.

Wie üblich wartete er den ersten Gong ab, hörte draußen vor der Tür seine aufgeregt ihren Klassenräumen zustrebenden Mitschüler und verabschiedete sich von Herrn Klandt. Im Anschluss daran verschwand er schnell noch auf die Toilette.

Inzwischen war es fast Routine geworden: Warten, bis die Eingangshalle weitgehend leer war, dann schnell aufs Klo und schließlich zurück in den Unterricht. David mochte geregelte Abläufe. Zu wissen, was wann passieren sollte, machte vieles einfacher.

Aus den Treppenhäusern und den Stockwerken drang der Lärm einiger unruhiger Schülergrüppchen. Schnell ging David an den Stundenplänen und dem schwarzen Brett mit den Aushängen vorbei und bog zuletzt kurz vor den Werkräumen nach links in den Flur ab, wo vor den Türen, die raus zur Raucherecke führten, die Toiletten lagen.

Durch die Glastüren sah er, dass es draußen noch immer regnete. Die Luft roch nach Sommer und Gewitter und der Regen wirkte fast wie ein Haufen dünner, mit grauem Edding in den Himmel gezogener Striche.

Als David kurz darauf die Tür zum Vorraum der Toilette aufstieß, kamen ihm ein paar Zehntklässler entgegen, die nach Zigaretten rochen und ihn beim Rausgehen auch noch anrempelten. Kaum dass die Tür ins Schloss gefallen war, lauschte David dann einen Moment lang in den Raum hinein. In einer der hinteren Kabinen rauschte eine Spülung. Über ihm surrten die Neonröhren. Sonst war es völlig still. Er war allein. Gut.

Hastig begab er sich in die letzte Kabine, schloss ab, ließ seine Hose herunter und setzte sich. Eigentlich hasste er es, in der Schule aufs Klo zu gehen. Es war ihm unangenehm, ein und dieselbe Klobrille mit seinen Mitschülern teilen zu müssen. Darum beeilte er sich, zog seine Hose hastig wieder hoch, betätigte die Spülung, ließ den Riegel zurückschnellen, öffnete die Tür – und dann ging plötzlich das Licht aus.

Von einer Sekunde auf die andere stand David im Dunkeln. Er schluckte und schloss die Augen. Seine Hand krampfte sich um die Klinke der Kabinentür. Genau darum wartete er immer, bis niemand mehr hier war. Damit keiner versehentlich das Licht ausmachte und er allein in der Dunkelheit festsaß. Seine Knie begannen zu zittern, Schweiß trat ihm auf die Stirn.

»Na, Schisser?«, erklang Marvins Stimme von der Tür her. »Das ist doch fast so lustig wie damals im Schullandheim, nicht wahr?«

»Aber nur fast. Damals ist er aus dem Keller ja recht schnell rausgekommen. Weil ihm da niemand die Tür verstellt hat.« Leon war also auch dabei.

Davids Herz schlug schneller. Er hatte einen Kloß im Hals und den bitteren Geschmack aufsteigender Tränen im Mund. Das war lächerlich. Es war bloß dunkel. In einiger Entfernung leuchtete die Betriebsanzeige des Handtrockners. Ein kleines grünes Licht. Er musste sich nur darauf zubewegen, an den beiden Fieslingen vorbeikommen und die Tür aufstoßen.

Seine Knie aber sahen das anders. David fühlte sich hilflos. Ihm war nach Heulen zumute. Doch er musste sich zusammenreißen. Und da dachte er plötzlich an Ayumis Röhrchen, griff mit zitternder Hand in seine Brusttasche und zog es hervor.

»Unser kleiner Schisser sagt ja gar nichts«, raunte Marvin.

Mit verschwitzten Fingern versuchte David das Röhrchen zu öffnen.

»Hehe, vielleicht hofft er ja, dass das Licht plötzlich wieder angeht.«

»Na, da würde ich jetzt aber nicht drauf wetten.«

Marvin und Leon lachten dreckig. So wie es klang, hatten die beiden ihre Position an der Tür aufgegeben und bewegten sich langsam in Davids Richtung.

Und dann war das Ding plötzlich offen. Der Verschlussstopfen fiel ihm in die Hand. Er glaubte zu spüren, wie irgendetwas ihn berührte und aus dem Röhrchen hinauszuwuchern schien. Vollkommen lautlos. David fuhr zusammen. Es war, als ob hartes borstiges Fell ihn streifte. Und was immer es war, es schien sogar noch weiter zu wachsen!

David wollte aufschreien, biss sich aber in die Hand. Er hatte Angst. Eine Scheißangst. Wobei die Ahnung, hier im Dunkeln mit etwas gefangen zu sein, das womöglich noch dunkler war, es nicht besser machte.

Da ertönte aus der Finsternis, näher als zuvor, plötzlich wieder Marvins Stimme. »Komm schon, Schisser, lass uns spielen.«

Leon kicherte böse. »Genau, wir wollen doch nur –« Sein Satz endete abrupt in einem kurzen Aufschrei.

Marvin war auch noch einmal zu hören: »Was zum …?« Dann schrie auch er auf und im nächsten Augenblick drangen seltsame Geräusche aus dem Dunkel. Wie von einem Kampf. Als würde etwas, oder besser gesagt, jemand hin und her geworfen, über den Boden geschleift und gegen die Wände geschleudert.

David hörte, wie seine beiden Peiniger sich zunächst wehrten, schließlich aber leise um Gnade bettelten. Er selbst fühlte sich in diesem Moment seltsamerweise vollkommen sicher. So weit ihm das im Dunkeln möglich war.

Als die Tür zu den Toiletten sich kurz darauf öffnete, durchschnitt ein schmaler Lichtstreif das Dunkel. Einen Augenblick später flammten die Neonröhren auf. Vom Lichtschalter her blinzelte ein verstörter Siebtklässler in den Raum. Seine Verwirrung konnte man ihm nicht verdenken. Selbst David irritierte der Anblick, der sich ihm nun bot: Marvin lehnte zitternd und mit zerrissenen Klamotten an einer Wand und Leon lag vor der anderen. Beide hatten die Hände wie zur Abwehr erhoben und wandten sich in eben diesem Moment zu David um, der nach wie vor reglos neben der Kabinentür stand. Keiner von ihnen verstand, was gerade geschehen war.

Schaudernd betrachtete David das leere Glasröhrchen in seiner Hand.

Er und Ayumi würden reden müssen.

Dringend.

KAPITEL III

IN DEM DER SCHATTENVATER ZU WORT KOMMT, AUS ZWEI PLÖTZLICH EINS WIRD UND ES LEISE AUS DEM DUNKEL WISPERT

Krigk schaute betreten zu Boden. Es war ihm peinlich, dass seine Schwester ihn aus dem Dunkel hatte retten müssen. Aber ohne sie und ihren Zunderstein wäre er womöglich Teil der Finsternis geworden, das Ungeheuer hätte ihn wie die beiden Nachtschattenkeimlinge in sich aufgesogen und er wäre nicht wieder zurückgekommen. Wobei das vielleicht sogar weniger schlimm gewesen wäre, als jetzt vor dem Schattenvater zu sitzen und ihm das eigene Versagen gestehen zu müssen.

Es war eine Schande. Kein wahrer Nachtzähmer und vor allem nicht der, von dem in der Prophezeiung die Rede war, brauchte einen Zunderstein, um in den Höhlen zu bestehen. Zumal es erst die dritte gewesen war.

Er blinzelte zu R’hee hinüber, die mit offenem Mund inmitten der Hütte saß und staunend die beinahe schwarzen, aus reiner Finsternis geflochtenen Wände betrachtete. Sie war das erste Mädchen überhaupt, das diesen Raum jemals betreten hatte. Weil auch diese Hütte der Tradition gemäß den Männern des Dorfes vorbehalten war. Es war die des Schattenvaters. Der Einzige im Stamm, der die Dunkelheit beherrschte. Doch er war alt. Und all das hier würde sich, wenn er starb, in Nichts auflösen. Zumindest wenn sich niemand fand, der sein Erbe antrat. Aus eben diesem Grund hatten der Schattenvater und der Stamm alle Hoffnung in Krigk gesetzt. Damit auch weiterhin zumindest einer von ihnen die Geheimnisse der Dunkelheit bewahrte und weitergab.

Krigk aber hatte versagt. Und das, noch bevor er überhaupt die fünfte Höhle erreicht hatte. Er hatte sich von seiner kleinen Schwester retten lassen müssen. Krigk schämte sich und vermied den Blickkontakt, während der Schattenvater die klaffende Wunde in seinem rechten Oberarm erst begutachtete und kurz darauf schweigend zu versorgen begann.

Der Alte öffnete ein steinernes Döschen, tunkte den Finger hinein und schmierte damit eine zähe graue Paste auf ein Stück Stoff, das er schließlich auf die Wunde drückte, bevor er den Arm besorgt dreinblickend mit einem Verband umwickelte. Dabei wirkte der Schattenvater nachdenklich. Zuvor hatte er sich die ganze Geschichte angehört und sich das seltsame Verhalten der Nachtwärtigen sowie die bedrohliche Verwandlung des Schattenbolgs erst von Krigk und dann von R’hee schildern lassen.

Die ganze Zeit über hatte er nicht ein einziges Wort gesprochen, sondern sich bloß wortlos nickend durch seinen beinahe weißen Bart gestrichen. Und dabei ließ der Blick des Alten nicht einmal im Entferntesten erahnen, was in seinem Inneren vorging.

Krigk war, was zu gewissen Teilen wohl auch an der Schmach und den Schmerzen lag, bei der ganzen Sache nicht wohl zumute. Er ahnte aber längst, dass dort unten in der Höhle etwas geschehen war, das nicht hätte geschehen sollen.

R’hee kümmerte all das nicht. Sie hatte vermutlich nicht einmal verstanden, was dort im Dunkel vonstatten gegangen war, und betrachtete noch immer versonnen die Wände der Hütte, in denen sich finster schillernd die verschiedenen Arten der Dunkelheit mischten.

Ihre Anwesenheit irritierte ihren Bruder. Er, der bald ein Mann werden würde, und sie, das kleine Mädchen, das den größten Teil des Tages damit zubrachte, seinen besten Freund Rarrn anzuschmachten. Sie gehörte hier nicht hin. Und wäre jetzt vermutlich auch nicht hier gewesen, wenn er in der Höhle nicht versagt hätte.

Krigk ärgerte sich schweigend. Erst als der Schattenvater den Verband fixierte, wagte der Junge ihn schließlich zaghaft auf das Geschehen in der Höhle anzusprechen. Allerdings ohne ihn dabei anzuschauen.

»Was … was war das, Meister? Das, was mich dort unten angegriffen hat?«

Der Alte hob den Kopf. Seine Augen unter den buschigen weißen Brauen wirkten müde. »Ich weiß es nicht, mein Junge«, murmelte er. Und dann noch einmal leiser: »Aber was immer es war: Um es zu bändigen, wird es gewiss mehr als einen gewöhnlichen Nachtzähmer brauchen.«

R’hee hatte immer noch nichts mitbekommen. Krigk aber schauderte es. Die Prophezeiung. Der, der erschuf, was zuvor nicht war. Der tat, was noch nie getan wurde. Der das Dunkel veränderte.

»Aber wer außer Euch sollte es wissen, Meister?«

»Ich fürchte, niemand, mein Junge. Kein Mensch jedenfalls. Was immer dort unten geschehen ist, ist so noch nie zuvor geschehen. Es scheint, als ob das Dunkel Regeln zu brechen beginnt, an die es sich seit Urzeiten hält.«

»Regeln?« Krigk runzelte verwundert die Stirn.

»Auch die Dunkelheit hat Gesetze, mein Junge. Gesetze, wie sie uns Nachtzähmern bekannt sind und die wir nutzen, um sie zu beherrschen. Damit sie am Ende nicht uns beherrscht.«

»Wie … wie meint Ihr das, Meister?«

»Alles zu seiner Zeit, mein Junge. Du wirst es verstehen. Bald schon.« Mit diesen Worten wandte er sich ab und murmelte, während er sich an einem kleinen, aufwendig verzierten Schränkchen zu schaffen machte, kaum hörbar: »Vielleicht sogar früher, als dir lieb ist.«

R’hee hörte die beiden nicht einmal. Sie hatte ihre Hand ausgestreckt, berührte zögernd die dunkle Wand und hielt den Atem an, als ihre Finger ohne den geringsten Widerstand darin verschwanden. Sie griff tiefer in das Dunkel und musste kichern, als irgendetwas im Inneren der Finsternis ihre Hand kitzelte.

Ihr Bruder bemerkte es und blickte sie ernst an. »Pass auf, Schwesterchen. Erst kitzeln sie. Dann beißen sie.«

Erschrocken zog das Mädchen seine Hand zurück. Krigk grinste.

Der Schattenvater lächelte mild.

»Ganz ruhig, kleine R’hee. Er veralbert dich nur. So wie die anderen es damals mit ihm gemacht haben.«

Sie streckte ihrem Bruder die Zunge raus und schüttelte ihre Hand, als ob noch etwas vom Dunkel daran klebte.

Krigk grinste immer noch. Bis der Schattenvater eine schwarze Schatulle aus dem Inneren des Schränkchens hob und behutsam in die Mitte des Raumes stellte. In diesem Moment verging dem Jungen das Feixen. Den Geschwistern stockte der Atem. Denn die Schatulle atmete.

Der Schattenvater hob den Kopf. »Sie ist aus reiner Dunkelheit geschnitzt. Und sie lebt. Wie auch das Dunkel selbst.«

»Und … und was ist drin?«, wollte R’hee wissen.

»Dunkelheit, kleine R’hee. Nicht weniger und nicht mehr«, antwortete der Alte, ließ einen kaum sichtbaren, komplett schwarzen Verschluss auf der Vorderseite aufschnappen und öffnete die Schatulle.

In ihrem Inneren waren sieben kleinere, ebenso vollkommen schwarze Kästchen zu erkennen. Bruder und Schwester wussten genau, was das zu bedeuten hatte: Vor ihnen am Boden stand das Ewignachtorakel. Sieben Arten Dunkelheit, auf engstem Raum vereint.

Bedächtig hob der Alte die kleinen Kästchen, eines nach dem anderen, aus der Schatulle heraus und stellte sie im Kreis auf. Dabei lief es Krigk kalt den Rücken herunter. Mehr als einmal hatte er den Schattenvater von dieser Kiste erzählen hören. Stets leise und voller Ehrfurcht. Auf der ganzen Welt gab es bloß noch drei ihrer Art. Und wenn man sie benutzte, war ihre Macht dahin. Das Ewignachtorakel war das vielleicht mächtigste Werkzeug der Schattenväter und barg in seinem Dunkel Antworten, die niemand sonst geben konnte.

Krigk schlug das Herz bis zum Hals. Er war aufgeregt. Würde gleich Zeuge von etwas sein, das so in der Welt nicht noch einmal geschah. Meister Chaya, der Schattenvater aus dem Stamm der H’ru im Dorfe Rhai auf der Insel Whaku, befragte das Ewignachtorakel. Und er war dabei. Genau wie seine kleine Schwester. Was die ganze Sache schon wieder etwas weniger großartig machte, aber gerade wohl nicht zu ändern war.

Leise auf Nächtisch murmelnd begann der Schattenvater nun, ein Kästchen nach dem anderen in die Schatulle zu leeren. Der Alte sprach leise und undeutlich. Beinahe als ob er nicht wollte, dass die Geschwister ihn verstanden. Ein paar wenige Worte glaubte Krigk dennoch zu verstehen. Schutzzauber, wie er sie aus den ersten Höhlen kannte. Aber auch wenn diese Worte ihn aufhorchen ließen, so waren sie doch im nächsten Augenblick vergessen, als sich im Inneren der Schatulle die Dunkelheiten zu mischen begannen! Wenn man ganz genau hinsah, war im kargen Licht der Hütte zu erkennen, wie Finsternis sich mit Dunkelheit und schummrige Dämmerung sich mit völliger Schwärze mischte, bevor der Schattenvater schließlich noch etwas Zwielicht dazugab.

Krigk glaubte, so etwas wie ein leises Raunen zu hören, das mit jedem Kästchen, das der Alte ins Innere der Orakelschatulle leerte, lauter zu werden schien. Ein kurzer Blick zu seiner Schwester verriet ihm, dass sie es ebenfalls hörte. Das Dunkel begann zu wispern. Das Orakel sprach zum Schattenvater. In einer uralten, längst vergessenen Sprache.

Und Krigk verstand nichts davon. Im Gesicht seines Meisters jedoch konnte er mehr sehen, als ihm lieb war. Denn selbst im schummrigen Inneren der Hütte war die Sorge darin nicht zu übersehen.

Als der Alte schließlich das letzte Kästchen leer beiseitelegte, glaubte Krigk, sogar Angst in seinen Augen erkennen zu können. Er schluckte. »Was sagt es?«, wollte er wissen.